2. 北京大学—林肯研究院城市发展与土地政策研究中心,北京 100871

2. The Peking University —Lincoln Institute Center for Urban Development and Land Policy, Beijing 100871, China

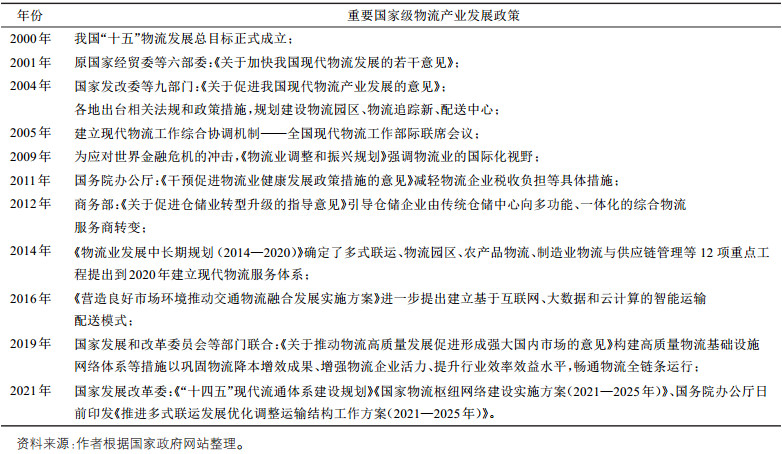

20世纪90年代以来,经济全球化促使社会分工和专业化日益细化,工商企业开始重组物流业务并不断将企业内部的物流功能社会化,现代物流业逐步发展[1]。与此同时,随着跨国公司在全球各地深入,全球生产网络逐步形成,产业链和价值链分工更加细化,企业间的交流越来越频繁——物质流、信息流、资金流、人才流等各种流动的要素在全球范围内逐渐形成了密集的组织网络。现代物流业作为实现企业间物质流的重要载体,借由交通基础设施的建设和信息通信技术的革新,为全球生产网络的形成、发展、运行和演化提供动力和通道,传统空间等级得到重构,时空距离限制大幅度减弱,发展出新增长极和空间组织形式。随着我国经济对外辐射能力增强和加快实施“一带一路”倡议,中国各级政府和企业对外基础设施建设的参与深度和广度以及对外基础设施的投资必然会增加,这些都离不开高水平物流基础设施布局规划作为保障[1]。自21世纪初,国务院、各部门和地方政府相继出台一系列政策文件,积极支持物流业发展(如表 1所示),充分说明国家对物流产业的重视,全国各地也在这些政策规划的推动下,逐步形成以区域物流节点为核心的物流产业集群和网络。

| 表 1 中国物流产业发展政策摘要 Tab.1 A Timeline of National Logistics Policies in China since 21st Century |

物流政策规划是否能产生社会经济效益需要决策者既有宏观系统性的观念,也有微观灵活性的洞见,更需要对经济社会结构转型有一定敏锐度。20世纪末,Castells从“空间”这一视角预测了社会结构变革的趋势,指出新的空间形式“流空间”正逐渐取代“场所空间”的主导地位,成为社会实践同时性实现的物质载体。这种“流”是有目的性的、可重复的、可程序化的一系列交换和互动,发生在离散的社会主体之间,以保障经济、政治和文化活动的运转,并主导社会结构的发展、演化和变革,虚拟和现实层面的网络社会应运而生[2]。于此同时,西方经济地理学研究范式的“尺度转向”趋势和全球发展中的“尺度重构”现象,与“流空间”理论不谋而合,并借由尺度这一概念的探讨深化了“流空间”对“场所空间”等级结构的改变——“流空间”的差异性带来网络世界中资源通达性的差异,进而影响到“场所空间”对发展资源的掌握,改变了其在网络结构中的等级。

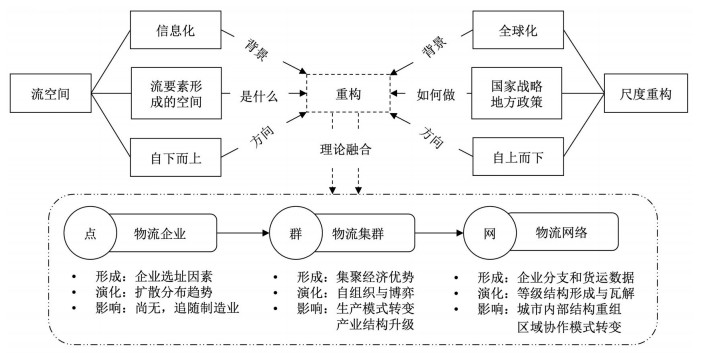

现代物流业所承担的社会分工恰恰具有很强的流动性和网络性,并对社会经济发展起到越来越强的作用。如今,获得交通和通讯手段的差异正在增强人们及其居住地点之间的社会空间位置差异,地方可以通过不同的物流发展策略改变网络中的流动方向和渠道,建立新的空间连接模式,进而获得更广泛的关系资源,借助连通性优势实现尺度层级的上升走向繁荣,这是物流发展得到国家层面重视的核心原因。因此,本文将融合“流空间”理论和尺度重构理论框架,梳理国内外关于物流产业空间分布的理论和实践研究,以期回答一个核心问题:物流产业所营造的实体化“流空间”如何重构基于资源要素禀赋发展起来的“场所空间”。文章主体将分为两大板块:第一板块将简要总结回顾“流空间”理论和尺度重构理论的核心思想并探讨二者融合的可能性,第二板块将分别从“点”、“群”和“网”三种发展形态来梳理物流产业空间的分布特征和社会经济效益,并探讨现有研究中物流产业空间对生产生活空间的重构作用。文章最后将基于文献研究的结果总结,并对未来研究方向进行展望。

2 “流空间”与尺度重构 2.1 从场所空间到流空间:同时性与临近性的分离“流空间”最早由社会学家Manuel Castells在著作《The Rise of the Network Society 》中提出。基于20世纪80年代以来新技术和新经济的发展背景,作者认为社会经济结构即将发生重大变革。Castells对“流空间”的定义首先从定义“空间”开始,他认为空间不是社会的反映或复印,而是社会的表达,是社会结构和社会实践在时间上的塑造,即晶体化的时间[2]。从社会学理论的视角来看,空间是一种物质载体,用以实现在同一时间内发生的社会实践活动。Castells从这一视角出发梳理了空间和时间在社会发展中的概念演化,进而引出“场所空间”向“流空间”转化的趋势。首先,从时间的维度,Castells定义“社会实践活动在同一时间发生的现象”为“同时性”,它不一定严格地指同时同刻同秒,而是泛指在可以接受的时间范围内(如同一天内或同一个生产周期内)达到最快、最及时,即用于转换或运输的时间成本尽可能小。例如,在经济生产中,人们希望上下游生产可以无缝衔接,或者不同的上游企业同时生产不同的零件,再同时进入下游进行生产;在日常生活中,人们希望购物和餐饮能够一步到位。其次,作为承载这些社会实践活动的物质空间在两个方面帮助实现了“同时性”的目标:其一是空间的包容性为不同社会实践活动同时进行提供了足够大的场所;其二是空间的临近性(或称之为地理空间的“连续性”)为实现最小转换时间成本提供了直观简单的可能。在信息和运输技术不发达的传统社会,地理临近性自然可以带来时间连续性,因此时间和地理的连续性是高度统一的,由此促成了集聚经济的意义,而空间的形成与发展也是基于“场所”这一静态的地理概念组织的——用地理空间的“邻近性”实现社会生产实践活动的“同时性”并获得最高效收益。现如今信息和交通运输技术(也称“时空压缩技术”)正逐步打破地理距离的局限,社会生产实践活动的“同时性”目标不再完全依赖地理空间上的“邻近性”,“同时性”和“邻近性”由此分离。在某些情况下,不临近的两个区域间借助高效的信息流动窗口和通达的交通路径,其联系反而要强于地理空间相邻的两个区域,形成一种因虚拟空间的临近性而重组的实体空间临近性,即社会经济活动的组织开始更多依赖“流空间”的承载力和速度,而非单纯依赖“场所空间”之间的临近。

由此,Castells认为,我们的社会已经被各种“流”,而不是由“场所”建构。“流”已不单是社会组织中的一个元素,而是经济、政治和文化生活的主导力量。因此,Castells指出新的空间形式“流空间”正在逐渐取代“场所空间”的主导地位,成为社会实践同时性实现的物质载体。这种“流”是有目的性的、可重复的、可程序化的一系列交换和互动,发生在离散的社会主体之间,以保障经济、政治和文化活动运转,并维持主导社会结构的稳固地位。具体而言,“流空间”由三个层面的物质载体所构成:第一层是基于信息技术的电子交换路径,包括电信、计算机处理、广播系统、基于信息技术的高速交通系统(比如高速铁路);第二层是各种节点和枢纽,一些地方是重要的信心交互平台,另一些地方则是重要的物质生产枢纽,它们的存在仍然具有一定的顺序和等级性,其排列方式是依据它们在网络中重要性而确定的,也会随时发生变化。第三层是主导社会发展动向的少数精英群体,他们掌握着最先进的技术、知识和思想,掌控着社会资源配置和发展方向,即社会网络中“流空间”的动态模型。在这一逻辑框架中,精英们往往是国际性的、穿梭在流空间中的,而普罗大众往往是地方性的、被困在场所空间中的。

2.2 从流空间到尺度重构:网络社会的结构动态进入21世纪,“流空间”理论并没有得到更深入的发展和广泛的应用,大多数情况停留在空间研究者的引言中,作为对网络世界范式的引入,而鲜有文章运用其核心思想对现实世界进行分析和刻画。相较而言,另一支关于“尺度重构”的文献发展较快,并在一定程度上很好地承接和深入了“流空间”的核心思想。因此本文将在简单介绍尺度重构的文献后,尝试探讨二者融合的可能性,并以此作为本文重新认识物流产业的框架。

尺度作为衡量地理学空间度量的工具,原本只是一个客观的概念。20世纪末,结构主义的兴起让地理学家开始意识到尺度也是社会建构的,并逐渐由空间的度量工具演变为一个政治经济分析对象,各等级空间单元依靠尺度序列确定发展要素的分配与位置次序[3]。随着网络城市的发展与全球化范式转型,城市与区域获得了由国家下放的更多权力与资源,地方节点会跨越等级序列,直接嵌入全球生产网络,由此带来要素向上或向下的重新分配与联系,即“尺度重构”的发展模式[3]。学界对于尺度重构的界定较为复杂而广泛,可以从抽象和具体两个层面来进行理解。在抽象层面,尺度重构是指“原有的尺度结构经过强烈的社会政治斗争而被持续地废弃和再造”,或“资本循环积累,由此产生新空间,逐步废除了原有空间结构和治理尺度”,强调尺度结构的动态性和历史性[4]。在具体层面,尺度重构通常特指国家尺度重构,强调在全球化背景下国家尺度向“超国家尺度”或“次国家尺度”转变的过程,是国家尺度主导权的削弱和各尺度之间为了争夺主导权展开的竞争[5],主要表现在城市通过尺度叠加或相互嵌套的方式将地方—区域—国家—全球联系起来,吸引更多的优势资源发展为世界城市,与国家尺度重新组合成新的结构体参与到全球生产网络中[6]。至此,尺度从衡量实体空间的工具演变为重构社会空间的手段,国家或地方可以主动地通过制定战略规划等手段来调整国家、区域和城市尺度之间的关系来引导资源流动,实现特定的空间发展目标,主要包括尺度下推(等级下降)、尺度上推(等级上升)和尺度重组(等级不变,内部重排)三类[7]。比如山东半岛的策略建构就是通过领导权话语的尺度跳跃策略被各主体接受并上升成为国家战略,为区域经济发展打造了相对稳定的制度平台并具备了聚集资源要素的能力[8];粤港澳大湾区规划是国家层面进行的“主动的尺度重组”,旨在重塑资本流动的地方空间,解决全球化过程中出现的领域政治问题,通过城市的多元尺度重组策略,强化粤港澳大湾区的空间关系,为新一轮的重组创造灵活性基础[6]。

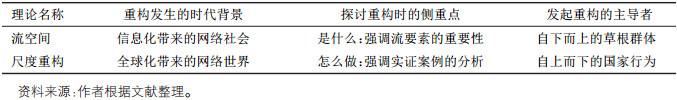

“流空间”与尺度重构理论既各有侧重也有共通性(如表 2所示)。首先,二者的分析背景都是网络社会的兴起,即过去以垂直等级结构为主的社会组织形式受到新型扁平网络连接的挑战;其次,二者都强调“重构”,“流空间”理论偏重于探讨是什么重构了原有的社会结构,而尺度重构理论则偏重于分析重构过程如何发展。基于此,“流空间”理论更多是哲学层面的思辨,而尺度重构理论则发展出了基于实际案例的分析框架,如“地域—地方—尺度—网络”框架[7],并在后续的研究中得到广泛的应用[8]。最后,二者都认为“重构”是主观能动性的,“流空间”理论更偏重讨论群体阶级层面的斗争,认为由流要素构成的“流空间”是草根群体自下而上从精英群体手中获得权力的通道,尺度重构理论更多应用在国家层面自上而下的治理过程中,将尺度重构作为一种国家策略来减缓资本积累危机的趋势,重新调整权力关系,较为典型的是“国家空间选择性”框架[9],认为国家可以通过锚定某个层级的地理尺度、制定优惠政策来发掘区域优势来提升其竞争力。这一框架被广泛应用在政府力量相对较强的欧洲和亚洲国家,如欧盟成员国、韩国、中国等[10-13]。基于以上讨论,本文认为“流空间”和“尺度重构”理论具有相互融合互补的可能性——特定的流要素形成的“流空间”(虚拟和实体的)既是推动“场所空间”(抽象的社会空间和实体的物质空间)重构的力量,也是载体。

| 表 2 “流空间”与“尺度重构”对比分析 Tab.2 Comparative Analysis of Space of Flows and Scale Reconstruction |

“流空间”理论中两个核心的点:第一是“相对性”,即“流空间”要实现的是一种“更快、更便利和更低成本的流动”[13],而非仅仅是“流动”;第二是“正反馈机制”,即基于网络组织形式的“流空间”活动与“流空间”基础设施迭代,逐步成为主导,打破要素流动相对较慢时“场所空间”结构形成的正反馈机制或“路径依赖”。基于此,“流空间”和“场所空间”之间存在着竞争和博弈,在不同的情景和尺度下会有着不同的主导与被主导的关系。在元宇宙尚未发展普及、人类活动依然高度实体化的21世纪初期,信息技术能够实现一部分的虚拟化,比如信息流动和资本流动,但是实体化的物质流动依然是阻碍全球“去地理临近”的重要瓶颈,全球生产网络仍然会因为“场所空间”中的实体化障碍出现停滞的风险。由此,我们不难理解近20年来现代物流业飞速发展并受到政府强力支持的原因。

本文认为,如果信息通讯技术实现了虚拟层面的“流空间”发展,那么现代物流业则是要实现物质层面的“流空间”保障。在工商业领域,物流是促进商业化运作和全球化进程的核心动力[14];近十年来电子商务作为一种虚拟流空间的创新模式迅速崛起,改变物流领域的运作模式和空间足迹[15],表现在小型零散货运单的激增打乱了供应链经过数十年形成的最佳规模经济[16],让原本郊区化趋势明显的货运空间分布重新向城市中心靠近(分散在城市中的取货点),形成中心化和郊区化共存的复杂形态以重新达到经济性与环境友好性最优的物流运作[17]。在虚拟层面,社交平台上的一些小众旅游景点逐步成为新贵,变为更重要的节点;在实体层面,物流业的发展成熟让网络购物变得越来越方便,小城市的很多小店铺成为赢家,而众多大型实体店面走向衰落,这也是原有等级空间的一种重构。

然而,物流这一研究领域在地理学和相关学科(如城市规划、区域发展等)一直没有得到足够而系统的重视[18],长期以来在社会科学的众多研究中,物流仿佛是一种理所应当存在的要素而并未得到足够的关注[19],尤其在二战后随着交通基础设施普及,运输成本大幅下降,这类问题也逐渐退出了历史舞台[20]。直到21世纪初期,网络社会的思想和信息技术的进步重塑了物流系统的发展,由这些变革带来的地理空间变化逐渐受到学界关注。Hesse以物流如何重塑“地方空间”和“流空间”的视角梳理了近年来物流地理方面的文献,认为二者之间是相互促进、密不可分的[18]。物流作为“流空间”首先通过各类物流设施的空间布局直接对地域产生影响(土地、污染等),其次通过创造地区发展机会在更广的时空范围内产生效应,最后通过带动相关领域(基础设施及相关产业)带来地域重构——“物流作为一系列技术与技能的集合,通过控制劳动力和资本运转推动当代资本主义运行,并同时生产出新空间” [19]。场所和流之间的关系是动态变化的,一方面,物流的发展受到这二者关系的推动,另一方面,物流自身的变化也在塑造这二者的过程中产生新关系[21]。

物流促进了供应链管理革新,有效融合了生产、处理、营销和消费的各个环节[14],并将地域性的供应链推向全球,是全球生产网络模型的载体[22]。如此庞大复杂的融合离不开信息通讯技术的发展和计算机大数据处理能力的提升[23],越来越精细的最优化运筹模型已成为物流业发展的先决条件之一,因为正是依靠这样的技术能让整个供应链的库存积压降到最低,尤其是对时间敏感的高新技术制造业和对成本敏感的零售业[23]。对流动性的保证实现了物流产业中的一大革命——由“囤积”主导向“分包”主导,再向“运筹”主导。表现在物流设施的空间足迹上,城市或区域中大量的分配中心并不是为了储存而存在和集聚,恰恰相反,保证最大的流通量和最优的可达性才是选址和建设的核心考量,比如在众多对美国物流产业郊区化的研究中,推动物流仓储迁移的核心要素是建立交通枢纽与生产厂家,尤其是零售业的最快捷有效的连接区位,来实现货物的快速流转,同时仓储成本的增加进一步推动了仓储作为周转而非储存作用的转变[24, 25]。物流产业目前对“流量”最优化的追求不仅能激发更大的流通量和潜在需求量,而且能够抵御市场扩张带来的弊端,进而优化生产空间布局。

回顾国内外大多数有关与物流业的研究,即使采用了网络的视角,大多探讨的仍然是“经济发展”,仅有国外很少数的文献尝试用“流空间”理论中的等级重构思想考察物流业在社会发展中的作用。因而本文将尝试用“流空间”理论和尺度重构的思想回看一些影响力较大的文献,从点、群、网三个尺度梳理总结,以期获得更深的理解,并挖掘出值得深入研究或拓展的领域。

3 “流空间”生长点:物流企业空间格局物流企业是承担物流活动的专业组织,是物流服务的主体,对支撑流通领域的经济活动和社会经济系统的高效运转具有重要意义[26],是形成“流空间”的一个个节点,其节点大小取决于企业规模和影响力。国内外学者对物流企业的研究大多从其空间分布识别、发展演化梳理、和影响因素总结几个方面入手。这一部分的研究基本停留在描述和解释的层面,其理论基础仍是基于“场所空间”的区位优势,即使是宏观层面的分析也未从网络的角度分析物流作为节点起到了哪些作用。本文将从城市和区域尺度简单总结一下相关研究,作为认识物流这类“流空间”的起点。

城市尺度层面的文献大多集中在亚洲国家,尤其是日本[27]和中国国内,得益于2000年以来物流企业的蓬勃发展,大部分研究将企业作为城市中的点要素,关注企业的分布形态和扩散路径,以及背后的机制。从描述对象的时空变化上来看,学者们的关注点经历了从珠三角地区城市[28, 29];到长三角地区城市[31, 32];到最近几年内陆地区尤其是西北新兴物流集散地[33-35]的过程,这与物流企业的进驻发展时间是一致的。区域层面的研究国外起步较早,这与国外物流行业的郊区化趋势和区域辐射范围较大的组织特性相契合,如美国仓储业的郊区化[24]、比利时佛兰德斯地区物流企业基于低价土地租金的分布模式[36]。受这一趋势影响,国内的文献开始关注物流企业的区域性影响,将物流企业放在城市群[37, 38]或者省域范围内[39]研究。最近两年的研究尺度逐步扩展到国家层面[40]。

总结来看,物流企业的空间布局呈现早期集聚,后期出现集聚和分散相结合的特点,与制造业的集聚现象有相似之处。不同之处表现在,制造业的集聚是为了形成更强有力的场所空间,而物流业的集聚是为了在流空间的网络中形成新的枢纽(更高级的节点)以增强“边”要素上的承载流量。在对其空间布局规律的因素探讨方面,虽然各个城市之间有一定的差异性,但基本可以总结为以下四个方面:①城区历史(历史基础和经济发展水平)、②交通基础(路网、物流站点基础)、③经济活动(工商业分布状况、进出口贸易和产业结构)、④规划政策(物流规划、土地政策、市场化程度等等)。其中影响显著的通常是交通便捷度、土地价格和政策支持。方法层面,大多数研究都采用了传统的工业企业数据,近几年来开始出现基于大数据的POI数据等;空间分析手段主要集中在利用ArcGIS平台中的空间自相关、热点区分析、标准差椭圆分析、样方分析、核密度、Ripley's K函数、地理探测器等;用于探索影响因素的计量模型主要包括负二项回归、泊松回归、结构方程模型、地理加权回归、空间滞后模型、空间误差模型。这类文献基于经济地理视角下的传统区位论思想,是物流产业这个“流空间”的生长点或雏形,仍然被各类“场所空间”的分布格局所主导,并显现出空间集聚的发展形态。

4 “流空间”生长群:物流产业集群分布虽然在对企业的研究中,学者大多探讨企业在空间上的集聚或分散现象,但是“物流产业集群”和“物流企业集聚”仍是两个不同的概念。集聚只是地理空间上的临近,而集群是需要企业之间通过竞争、合作而提供单个企业不能提供的特殊功能,是一个从量变(集聚)到质变(集群)的过程。因此,物流产业集群既可以是物流“流空间”中的局部网络,也可能是新的枢纽,至此,物流产业所形成的“流空间”初具雏形,并开始对区域社会经济发展产生较大甚至颠覆性的影响,具备“流空间”的重构力量。

4.1 物流集群的定义和识别与物流企业不同,物流集群是一个新的概念和形态,需要对其进行定义和识别。目前国内外学界还没有对物流集群形成一个确定的认识[41-44],总结来看,物流集群可以看作是一种直观的经济地理现象,是各种物流活动在地理上的集聚,但是它不是大量物流企业的简单集合,而是具有密集物流活动和强大物流服务的复杂经济体,通过物流企业之间的竞争、合作、共享和创新,为供应链上下游的客户企业提供多样化、低成本、高效率的物流服务。物流集群没有明确地理边界,需要与物流园区和物流基地进行区分。物流园区一般有明确的产权和地理边界,由某个机构负责统一开发和管理。物流基地是一种特殊类型的物流园区,往往由一家特定的物流企业开发和运营。物流集群则是在更大范围内围绕大型综合交通运输枢纽,由大量企业和物流设施集聚而形成,因此在一个物流集群内可能存在多个物流园区或者物流基地。

由于物流集群没有明确边界,对它的识别具有一定的难度,往往需要双因子甚至多因子来进行判别。Sheffi和Rivera首次采用双因子标准来识别美国的物流集群和发展轨迹:横向集集群区位商和区域内物流机构的数量,前者能够同时反映物流集群的区位和规模,后者则可以保证物流活动的集中是因为外部性规模经济而非企业自身规模很大独自占领了地区市场。在这一过程中,并没有产生自然断裂的临界值,因而作者还引用了集群是否包含自由贸易区作为附加的检验因子[45]。Kumar等人通过基于就业的区位商和交通设施两个方面对美国物流集群进行了识别[46]。刘思婧等人基于运输仓储与邮政业宏观统计数据、物流企业工商注册数据、和物流POI数据,运用区位熵、水平集聚区位熵、物流就业密度和改进的物流企业占比系数等指标,刻画了中国289个地级城市的物流集群空间格局与演化过程,识别出不同类型物流集群的发育水平、类型和发展模式[47]。

4.2 物流集群的形成:“流空间”的第一层重构作用虽然每个物流集群的形成和发展都有各自的原因和条件,但众多物流集群中的相似之处能够成为物流集群最基本的条件,同时也会成为物流集群优势形成的考察指标[41, 48]:第一是地理优势和气候条件,这里尤其强调对地理位置优势的新定义——核心位置不仅是区域中的中心,更是全球尺度的中心。观察众多物流分包中心的空间分布特征能够发现,物流设施集群既不能距离大都市太远,也不能距离海港或空港等连接国际枢纽太远[41, 49],比如美国的南加州地带、中西部的路易斯维尔、肯塔基等“基于物流的世界城市”。第二是完善的基础设施及多种运输方式的衔接。港口、铁路、公路、机场、通信等基础设施是物流集群形成和发展的必备条件,也是贯穿和决定物流集群生命周期的关键因素,因此基础设施应该随着技术进步不断更新和维护,相对于其他类型的集群更注重于知识共享,物流集群多以基础设施作为共生的养料[49]。第三是可扩展的高效利用的土地资源,因为物流集群往往需要大规模的仓库和设施占地,运输成本和仓储成本的交互作用共同推动了物流用地的去中心化和再中心化[50]。第四是高技能高素质的人力资源和教育创新体系,这不仅需要广泛吸引社会各方面的人力资源,还需要靠集群自身的培养和积累,很多时候劳动力会成为一个物流集群的核心要素[51]。第五是多样化的配套设施与服务系统,包括但不限于能源、贸易、金融、信息等服务支持[41]。第六是高效的公共服务与合理的政策支持。事实上,政府对于物流集群的影响贯穿了集群发展的全生命周期,尤其是前期的基础设施投资、人才引进、市场制度和税收政策制定等都是市场很难自发完成的[52]。

具备了这些基础条件,一个物流集群如何脱颖而出呢?这就需要考量其优势有哪些。第一,提供大规模的、便宜的和高效的运输服务,而这些优势能通过物流企业的集聚得以实现和加强,例如,已经有研究表明,如果在一个地区集聚有很多需要发货的企业,那么物流企业就更容易实现满载运送,从而获得规模和集聚所带来的成本节约[49, 53]。第二,在资源共享的过程中实现升级和创新,这种共享资源和共生发展的运行机制是物流企业能够自发集聚的核心原因[54],其合作质量和声誉会成为吸引更多企业集聚的“信任”指标[55],并进一步发展为正式的横向一体化合作,这类合作在没有集聚化的物流产业中已经存在,但是集群带来的地理临近能有效地促进横向合作发生[53, 56]。需要特别注意的是,资源共享并不是企业天然自发能够形成的能力,需要适当的培训和教育[57]。第三,提供多样化的增值服务,比如在物流集群中可以开展包装、加工、配送、维修等延伸业务,以适应弹性生产模式下顾客对于灵活性的需求。在一个对爱尔兰和苏格兰计算机产业集群的研究中发现,从远东进口的电子元器件会暂时存放在物流集群中,为最后一步的组装环节提供“最后一秒”的灵活性和创新性[58],放松了弹性生产模式中生产者与消费市场之间的临近性要求。物流集群不仅是市场与生产之间的桥梁(运输服务),也是润滑剂(包装、促销创意、售后服务等),这种优势已经成为价值链升级的一个重要趋势,同时也需要物流集群具备一定的服务柔性和预知性[58]。

以上总结的优势通过“正反馈机制”加强,促使物流集群实现可持续的生长和繁荣,体现在集群规模的扩大(对新企业的吸引)、集群价值链的延伸(提供末端加工、客户服务、售后维修等)、与其他产业集群的互动(吸引物流密集型和敏感型企业驻扎附近)、和刺激政策及相应公共产品的投入(基础设施提升、社会福利改善等)。从时间上来看,物流集群的演化也符合一般产业的生命周期理论[59],由内生力量和外生因素相互推动。一些学者采用自组织理论[60]和演化博弈理论[61]对物流集群的演化过程进行描述和分析,发现在中国语境下,物流企业自身的规模与政府资助是核心要素[61]。然而,物流集群的演化发展也是有极限的,这可能和集聚随之而来的拥堵、增高的地价和劳动力价格有关,但也有可能与观测时间的长短有关——长期来看会促进企业的竞争力,但是短期来说这种扩张效应难以观察得到,甚至还会抑制部分企业的成长[62]。除此之外,物流产业本身作为一种服务业,需要具备应对复杂供应链波动和市场格局变化所带来的不确定性,若不能与市场同频共振,即使是政府大力扶持的物流集群项目也会走向衰亡[41]。在这个过程中,作为“流空间”生长的物流产业与作为“场所空间”存在的制造业之间开始出现竞争,主要表现在对资源(尤其是土地)、资本和劳动力的需求竞争上,“场所空间”的绝对主导地位开始被动摇,随着“流空间”的发展扩张,第一层重构作用开始萌芽。

4.3 物流集群的社会经济效应:“流空间”的第二层重构作用物流集群产生的初衷是运输配送技术不能过分依赖“离岸外包”来保证高效快捷和稳定。这也是全球经济在不确定性中求稳定的一种策略:生产全球化,但运输必须本地化,因为交通运输本身需要大量的本地知识[63]。然而从长期发展来看,物流集群产生了令人意外的社会经济效应——物流集群成为了新的经济社会增长极,全方位地拉动了本地经济的发展、转型、升级和创新[41],作为“流空间”生长的物流产业开始推动作为“场所空间”存在的生产生活空间重新分配资源,出现区域性乃至全球性的社会结构重组再生。

物流集群能够有力地拉动经济增长,并促进其他产业空间的结构升级。美国孟菲斯的航空物流集群每年创造的经营收入有286亿元,其中依赖物流业发展起来的制造业和服务业的总产出,占孟菲斯地区GDP的95% [41, 56]。这种盘活和带动作用往往体现在不同产业集群的“共同集聚”现象和“溢出效应”中[64],在产业布局转移和升级重构的过程中尤为重要[65, 66]。但也有研究发现,物流集群的产生会抑制其他产业的发展[67]。物流集群对经济发展的推动作用引起了全球各地方政府的注意,营造物流这一“流空间”在本地生根发芽开始成为城市发展规划中的核心要素[20, 68],尤其是在全球生产网络推动下,流动经济兴起,物流基础设施的投资建设和政策优惠倾斜[69]加快了全球物流网络结构的重组与更新,很多曾处于边缘地带的地区成为新的中心点[70]。这对于发展中国家非常具有吸引力,比如Chakamera等通过研究调查2007—2018年32个非洲国家的物流与经济增长之间的关系,发现非洲国家的经济增长潜力取决于物流体系的改善,优先投资物流园区来提高物流效率可以改善非洲经济的长期增长和发展[71]。中国国内研究侧重阐述物流园区建设与产业集群发展的相关性和耦合度[72],并强调信息技术流动在二者耦合协调过程中的重要作用[73], ,证实了“流空间”在重构社会平衡过程中的新角色。然而也有研究表明,物流集群与其他产业的联系需要对地方经济有深刻了解,建设物流园本身并不能实现经济发展的美好幻想,平衡市场需求和政府手段才能更好地发挥出物流园区的作用[74]。

在物流集群拉动当地经济、促进产业结构升级的过程中,相伴而随的是人才和创新的培育升级,由此形成的人才和技术流动将作为“流空间”的重要力量,推动“场所空间”的重构。首先,物流集群能有效扩大就业并改善人力资源结构,不同于高新技术产业集群,物流集群可以提供数量庞大、层级广泛的就业机会,包括蓝领、白领、金领、甚至“无领”,并提供劳动力再教育的机会,进一步缓解社会中的失业问题[41]。需要警惕的是,就业机会增加有可能只是来源于物流集群规模的扩大或者是转移,有时甚至是物流集群形成和发展的原因而非结果,因此相关的研究需要检验内生性[75]。其次,物流集群为创新创业和绿色可持续发展提供了试验田,表现在集群内部更容易形成共同约定遵守的标准[41, 71, 76]。一方面,物流集群自身的发展需求就是更高效、更智能、更清洁,因为物流集群的产生本身就能让在空间中分散的物流活动更集约,在很大程度上减少卡车空载而产生的污染[41, 77];另一方面,依赖于高强度物流的重型污染产业(尤其是在港口工业区)也更容易因物流集群的存在而改造重组,相应的案例已在一些有关港口清洁化的研究中得到证实[78]。

总结来看,现阶段对于物流集群的研究仍有很多探索的空间。国内的研究主要集中在描述、评价和识别,倾向于建立评价体系,尝试对综合竞争力、全要素生产率进行计算和分析,少量研究开始关注物流集群的形成和演化机制。国外文献主要集中在美国和欧洲,在识别集群的基础上,关注集群发展中某个微观要素的作用(比如信任、培训等),近年来开始关注物流集群在社会公平方面的影响,较为系统的专著也仅有Sheffi教授的一本《Logistics Clusters: Delivering Value & Driving Growth》。相比于物流企业的研究来说,物流集群的研究成果开始关注它对整个生产网络的影响(如产业升级、转型、创新等),暗含“流空间”改变“场所空间”的意味,但其深入程度还不够,没有点出物流集群相比于其他产业集群在“流空间”形成方面的特殊地位。

5 “流空间”生长网:物流网络结构最后一支文献用网络的视角和理论研究物流企业、集群和对应的城市、区域,数据也从基于“场所空间”的企业空间位置扩展到基于“流空间”的物流交易数据。在这些研究中,学者们将物流看作是地域间社会经济联系的重要要素,认为物流是理解区域生产消费联系和空间体系的重要视角,用“流空间”重新审视“场所空间”,利用具有起点和终点的物流数据构建网络。早年间物流交易数据很难拿到,因此很难有效地还原出基于物流的“流空间”网络结构。近年来,随着互联网与数据科学的发展应用、第三或者第四方物流平台开始出现并对各类物流数据整合,为物流研究提供了新的数据源和基础平台,为这一支文献的丰富和发展奠定了基础。根据数据类型(点状的企业数据、线装的物流数据),此类文献分为两个方面:第一是通过企业在不同城市的分支机构数据构建等级网络体系;第二是通过城市之间的物流货运数据构建基于“流空间”的网络体系,网络中的节点等级依据物流量确定。

基于企业分支机构数据的等级网络可以认为是对物流企业研究的延伸,即在企业扩张的背景下研究企业内部的联系如何带动区域网络联系的构建,研究“流空间”的形成和发展如何影响“场所空间”的发展。早期的研究以某一个公司的案例研究为主,如宗会明等人以南方物流集团为案例构建了基于“战略网络、空间网络和运营网络”的物流网络组织框架,发现信息流是网络运行的重要特征和动力[79]。倪玲霖等人以顺丰速运为案例分析其网点布局规律,并从组织模式和快递流量等方面探讨空间组织网络,发现推动快递企业空间组织网络演化的核心动力是社会经济和人口集聚程度,这符合物流业的服务属性,同时也能反应出在初始阶段“物流空间”被“场所空间”主导的特征[80]。随着数据可得性增加,近期的研究不再局限于单一物流企业,开始关注物流企业网络的等级性以及它对城市网络塑造的作用,研究尺度大多为区域性[81]或全国性的[82],不少研究发现了城市物流网络在全球化中的作用,采用世界城市网络研究方法描述和揭示物流城市网络“先地方,后国际”的发展模式[83]。从演化过程来看,以物流企业为指标的城市物流网络等级结构性减弱、空间近邻性特征显现[82],这种去极化趋势反映出物流“流空间”自身的发展特点。

基于物流货运数据的网络构建可以认为是对“流空间”还原的粗浅尝试,利用货物流这一流要素数据来建立城市网络结构。基于流要素要反应城市之间的联系强度、进而模拟城市网络结构的研究方法已经逐渐发展为研究城市空间组织的新范式[84],不少国内外学者开始运用各类流要素数据来刻画城市网络结构的新特征。根据数据获得的难易程度和方法的直观性,目前基于单一流要素数据有了一定的成果积累,包括人流[85]、信息流[86]、服务流[87]、经济流[88]、交通流[90, 91]、知识合作流[92]等,逐步发展出基于多元流要素综合考量下的城市网络结构[93, 94]。在尺度上包括城市内部、城市群内部和国家内部,在理论方法上则分为基于无向网络和有向网络框架的社会网络分析法:前者包括优势流分析法、社区网络发现法等,关注点多在建立和更新城市和区域网络的等级结构关系;后者能揭示出空间结构的动态发展规律,比如在衡量节点度时可以分为点出度和点入度,点出度可衡量节点的对外辐射能力,点入度可衡量节点接受辐射的能力[95]。基于有向网络的这类研究一方面验证了“中心地”理论向“中心流”理论演进的趋势,另一方面对城市未来要素流动和发展趋势提供了相应的参考[96]。限于数据可得性,交通流的研究大多集中在客运流,货运流的数据来源并没有官方渠道,大多是民间私营的物流信息平台,采用爬虫技术获取大量数据,研究方法也由初级的社会网络分析描述升级到复杂网络理论或网络模体分析手段[97]。在这些研究中,互联网技术所带来的物流网络升级和电子商务崛起反映出实体“流空间”和虚拟“流空间”之间的互动关系,以及虚实“流空间”结合之后对于“场所空间”的影响——城市的货运功能的数据处理能力与其经济发展水平有着显著的相关关系,同时也让过去低等级的城市有了新的发展前景。除此之外,近些年来随着货车GPS定位装置的普及,一些研究开始利用小时级别的位置数据还原城市内部或城市间货运活动的移动路线,从而间接获得“边要素”。相比于城市间的公路货运联系数据,此类数据的特点是颗粒度细、数据量大,能够贴合城市实际的道路还原真实的行动路径。但由此带来的问题是,大多数研究只能局限在较小的空间尺度内,比如城市中心[98]或者港口[99],也有研究在获得城市交通部门的支持下能够获得较长时间和全市域范围内的数据,对城市中物流规划的优化具有较强的参考价值[69, 100]。值得一提的是,这类研究的一大优势是可以结合货车驾驶员进行调查问卷,作为位置数据的纠正和补充,这样极大地降低了数据收集和处理过程中的黑箱问题,同时也增加了研究的维度[98]。这类研究更适用于城市内部小尺度的路线规划和对城市内部货运流量的研究,目前用在区域间的研究比较少。

这一部分文献虽然都在探讨基于物流的网络且大多以城市为空间分析的最小单元,但是视角不同,所构建的网络也不同。基于企业分支机构的网络是等级性的,城市是企业网络的空间载体,能够反映出物流企业的服务范围和区位选择,可以认为是从“节点”这一要素来刻画物流的“流空间”网络结构的,然而早期基于某一家物流企业的城市网络不太能准确地反映某个城市在物流网络中的地位,后期的研究将城市中所有的物流企业进行了加总,能更加准确而全面地展示作为“场所空间”的城市在“流空间”中的重要性(吸引力)。基于城市之间真实发生的货运数据可以认为是从“边”这一要素来验证基于点要素构建的网络是否准确,同时能够揭示某些“通道城市”的重要性,即那些不设有物流企业分支结构、但作为货运必经之路可能为司机提供补给的地方。尤其是当电车进入货运领域之后,中途的充电站可能会成为新型的节点或枢纽。这些节点或枢纽可能处于两个城市的中点,也许在城市边缘,也许会与一些仓储功能合并……换言之,它们会成为一种公共基础设施,而非隶属于某个城市的“场所空间”。与无人驾驶、充电设施、仓储郊区化等结合,是物流产业研究可以拓展和深入的方向,将会揭示其作为“流空间”的更多特点和机制。相比于物流集群而言,这一部分文献因为起步较晚因而大多数停留在描述网络等级性的层面,“流空间”本身的完整性得到补充,但是对其重构作用的讨论不够充分和深入。

6 总结与展望:由流空间塑造走向社会重构自“流空间”和相应的“网络社会”设想提出已经过去二十余载,全球的社会经济发展确实如Castells所预测的那样,各种“流”的重要性越来越大,甚至逐步取代“场所空间”的地位,在某些领域成为主导。信息技术相对于交通运输技术而言,发展更迅速,也在许多更容易虚拟化的领域成为“流空间”的推动力,比如虚拟货币支付、社交平台、远程视频通话等,让信息流和资金流的网络飞速发展,其相应的“流空间”力量已经掀起了该领域内的革新,同时也让某些“场所空间”有了新的内涵、布局和发展方向,比如网购使购物中心实体店缩减、餐饮业和体验店增加;又比如在新冠疫情的背景下,远程视频能够很大程度上满足办公、会议和教育的需求,未来对于办公场所、会展中心及学校的选址、建设、基础设施配套甚至于制度时间安排都会发生很大改变。

然而,限于人们对物理空间掌控技术的困难,物流业的发展并不像信息技术那样快速更迭并初露革新的锋芒;同时由于物流需要依托于我们既有的“场所空间”,所以其“流空间”的属性并不是很明显,不像网络虚拟空间那样易于识别。Castells在他的著作中也没有赋予物流过多的笔墨,只是将其作为“派送分包服务”简单地说明了交通运输发展的趋势[2],而事实上,目前物流已经走过了分包服务的时代,走向更复杂的运筹优化阶段[22],并促成生产模式由“有计划的规模量产”向“灵活弹性的及时生产”转变。

纵观过去二十年对于物流产业的研究,根据研究的主要关注点和物流产业的发展形态,可以总结为三个发展阶段:第一是“流空间增长点”,即物流产业发展的初期,关注物流企业选址,仍然需要“场所空间”来孕育和主导,典型的组织模式为早期集聚后期扩散、与制造业协同发展的服务型产业分布特点,优点是紧随制造业提供及时便捷的服务,缺点是尚无网络化的结构联系,在区域连通的效率上仍然存在一定的局限性;第二是“流空间增长群”,即物流产业发展的中期,这一阶段的典型模式为物流企业和活动高度集聚后开始涌现出超越服务型产业的新发展机遇,成为拉动地方经济增长和促进全球生产网络完善的新增长极,以物流集群作为重要节点或枢纽的“流空间”开始形成,并在一定程度上对“场所空间”重新塑造,优点是物流产业的区域影响力和空间重构能力开始增强,从附属地位走向主导,缺点是地区之间出现发展不均衡的情形,高效的网络结构仍然处于萌芽状态;第三是“流空间增长网”,即物流产业发展的成熟期,典型的模式为基于物流产业的网络结构开始形成,学界开始尝试从点要素和边要素两个角度去还原和搭建“流空间”,并探究在物流网络的背景下城市等级体系是否会发生变化,“场所空间”是否开始依附于“流空间”的存在,优点是物流产业在区域和国家层面的网络体系走向成熟,且城市内部的物流网络也开始进行精细化发展和规划,在国家物流产业规划中,已经能够体现地方政府基于物流产业的厚望,通过打造物流园区(包括空港、陆港和海港经济区),以“物流+ ”和“互联网+”实现传统制造业的革新,缺点是“流空间”大多数只是作为一个概念框架,其中最核心的“重构”思想很少见到,对物流产业的研究常常局限于制造业研究的范式,而并没有凸显出其作为新型产业空间类型在社会经济结构方面的再塑造作用,因此不少地方政府虽然积极拟定了物流产业发展规划并兴建了物流园区,但其对地方经济发展的推动作用仍是有限的。

本文认为,物流产业这种重构作用需要从市场和政府两个方向去探究——市场的维度是自下而上的、自发形成的“流空间”;政府维度是自上而下的、规划布局的“尺度重构”战略。前者更注重对效率和利益的预期,后者更强调区域整体的社会经济发展,二者之间的有效融合既是实践层面的协同,也是理论层面的创新。经济地理学作为以“空间”为切入点研究显示问题的学科,需要发展新的具有颠覆性的理论去描述、解释甚至预测经济社会发展的现象和动向。本文认为“流空间”理论虽然起源于社会学理论且不是很完善,但其思想值得借鉴,具有深入发展的价值和潜力,可以在“尺度重构”理论结合的基础上,从社会结构较深层的运行中揭示更本质的规律,物流产业就是一个很好的切入点(如图 1所示)。

|

图 1 物流产业时空研究脉络梳理 Fig.1 An Analysis Framework from the Theoretical Development of Logistics Industry |

基于以上对物流文献的梳理和对“流空间”的认识,本文提出几个未来可以深入研究的方向:第一, “边”与“网”:挖掘物流信息交易平台上的数据,逐步构建并检验物流“流空间”本身,跳出场所空间本身的束缚将有助于学者更好地从物流这一空间本身去构建理论。第二,“点”与“群”:梳理各类物流园区(包括已建成和规划中的),考察它们是否真的发挥了“流空间”中枢纽的作用,还是仍然停留在“场所空间”思路下对于产业集群的塑造,这一点离不开对其临近区域内运输效率改变(比如进出口贸易运输方式的改变)的捕捉,以及物流产业对临近区域内其他产业发展的促进作用(比如是否促进了某些传统产业的复苏),这一方向可以结合演化经济地理的相关理论,为路径突破领域提供新的思考。第三,“网”与“网”:探索其他类型的“流空间”对于物流发展的影响,比如信息技术、社交平台(包括物流交易平台)、虚拟支付等是否在一定程度上促进(或抑制)了物流业的发展。几种不同的“流空间”形成的网络是否具有相似的等级体系?节点和枢纽的位置是否重合?对于“场所空间”的重构各占多少比重(或者说难以区分)?第四,新能源汽车和无人驾驶技术对于物流“流空间”的影响:区域间的大网络和城市中最后一公里的小网络各自有何不同,对城市和区域“场所空间”,比如加油站设施或道路传感器等建设布局的影响。

| [1] |

王成金. 物流企业的空间网络模式与组织机理[M]. 北京: 科学出版社, 2014: 1-10. [Wang Chengjin. Spatial Network Model and Organizational Mechanism of Logistics Firms[M]. Beijing: China Science Publishing and Media Ltd., 2014: 1-10.]

|

| [2] |

Castells M. The Rise of the Network Society[M]. New York: John Wiley and Sons, 2010: 375-442.

|

| [3] |

张京祥. 国家—区域治理的尺度重构: 基于"国家战略区域规划" 视角的剖析[J]. 城市发展研究, 2013, 20(5): 45-50. [Zhang Jingxiang. Scale rescaling of regional governance: Based on the analysis of the perspective of "National Strategic Regional Planning"[J]. Urban Development Studies, 2013, 20(5): 45-50.] |

| [4] |

Swyngedouw E. Authoritarian governance, power, and the politics of rescaling[J]. Environment and Planning D: Society and Space, 2000, 18(1): 63-76. DOI:10.1068/d9s |

| [5] |

Brenner N. Globalization as reterritorialization: The rescaling of urban governance in the European Union[J]. Urban Studies, 1999, 36(3): 431-451. DOI:10.1080/0042098993466 |

| [6] |

陈品宇, 李鲁奇, 孔翔. 尺度重组理论视角下的粤港澳大湾区建设研究[J]. 人文地理, 2019, 34(1): 54-62. [Chen Pinyu, Li Luqi, Kong Xiang. Study on the construction of Guangdong-Hong Kong-Macao greater bay area: From the rescaling perspective[J]. Human Geography, 2019, 34(1): 54-62.] |

| [7] |

王丰龙, 刘云刚. 尺度政治理论框架[J]. 地理科学进展, 2017, 36(12): 1500-1509. [Wang Fenglong, Liu Yungang. Towards a theoretical framework of 'politics of scale'[J]. Progress in Geography, 2017, 36(12): 1500-1509.] |

| [8] |

唐承辉, 马学广. 尺度重构视角下城市群区域合作的模式与策略研究——以山东半岛城市群为例[J]. 城市发展研究, 2022, 29(2): 27-33, 64. [Tang Chenghui, Ma Xueguang. Regional cooperation pattern and strategy of urban agglomeration based on rescaling: A case study of Shandong Peninsula[J]. Urban Development Studies, 2022, 29(2): 27-33, 64.] |

| [9] |

Brenner N. New State Spaces: Urban Governance and the Rescaling of Statehood[M]. Oxford: Oxford University Press, 2004: 1-124.

|

| [10] |

Perkmann M. Construction of new territorial scales: A framework and case study of the EUREGIO cross-border region[J]. Regional Studies, 2007, 41(2): 253-266. DOI:10.1080/00343400600990517 |

| [11] |

Su X.B.. Transnational regionalization and the rescaling of the Chinese state[J]. Environment and Planning A, 2012, 44(6): 1327-1347. DOI:10.1068/a44464 |

| [12] |

Sonn J W. Contesting state rescaling: An analysis of the South Korean State's discursive strategy against devolution[J]. Antipode, 2010, 42(5): 1200-1224. DOI:10.1111/j.1467-8330.2010.00799.x |

| [13] |

晏龙旭. 流空间结构性影响的理论分析[J]. 城市规划学刊, 2021(5): 32-39. [Yan Longxu. A theoretical analysis on the structural effects of space of flows[J]. Urban Planning Forum, 2021(5): 32-39.] |

| [14] |

Christopher M. Logistics and Supply Chain Management[M]. Harlow: Pearson UK, 2011: 9-238.

|

| [15] |

Kellerman A, Paradiso M. Geographical location in the information age: From destiny to opportunity[J]. GeoJournal, 2007, 70: 195-211. DOI:10.1007/s10708-008-9131-2 |

| [16] |

Björklund M, Johansson H. Urban consolidation centre: A literature review, categorisation, and a future research agenda[J]. International Journal of Physical Distribution and Logistics Management, 2018, 48(8): 745-764. DOI:10.1108/IJPDLM-01-2017-0050 |

| [17] |

Heitz A, Dablanc L, Tavasszy L A. Logistics sprawl in monocentric and polycentric metropolitan areas: The cases of Paris, France, and the Randstad, the Netherlands[J]. Region, 2017, 4(1): 93-107. DOI:10.18335/region.v4i1.158 |

| [18] |

Hesse M. Logistics: Situating flows in a spatial context[J]. Geography Compass, 2020, 14: e12492. DOI:10.1111/gec3.12492 |

| [19] |

Hall P, Hesse M, Rodrigue J P. Reexploring the interface between transport geography and economic geography[J]. Environment and Planning A, 2006, 38(8): 1401-1408. DOI:10.1068/a38252 |

| [20] |

Bowen J T, Leinbach T R. Transportation networks, the logistics revolution and regional development[M]. UK: Routledge, 2011: 438-448.

|

| [21] |

Hall P V, Hesse M. Cities, Regions and Flows[M]. Oxford: Routledge, 2013: 1-260.

|

| [22] |

Coe N M. Missing links: Logistics, governance and upgrading in a shifting global economy[J]. Review of International Political Economy, 2014, 21(1): 224-256. DOI:10.1080/09692290.2013.766230 |

| [23] |

Holma H, Salo J. Improving management of supply chains by information technology[C]//Waters D, Global Logistics: New Directions in Supply Chain Management. London: Kogan Page, 2010: 227-244.

|

| [24] |

Cidell J. Concentration and decentralization: The new geography of freight distribution in US metropolitan areas[J]. Journal of Transport Geography, 2010, 18: 363-371. DOI:10.1016/j.jtrangeo.2009.06.017 |

| [25] |

Sakai T, Kawamura K, Hyodo T. Spatial reorganization of urban logistics system and its impacts: Case of Tokyo[J]. Journal of Transport Geography, 2017, 60: 110-118. DOI:10.1016/j.jtrangeo.2017.03.001 |

| [26] |

王成金, 张梦天. 中国物流企业的布局特征与形成机制[J]. 地理科学进展, 2014, 33(1): 134-144. [Wang Chengjin, Zhang Mengtian. Spatial pattern and its mechanism of modern logistics companies in China[J]. Progress in Geography, 2014, 33(1): 134-144.] |

| [27] |

Sakai T, Kawamura K, Hyodo T. Logistics facility distribution in Tokyo metropolitan area: Experiences and policy lessons[J]. Transportation Research Procedia, 2016, 12: 263-277. |

| [28] |

千庆兰, 陈颖彪, 李雁, 等. 广州市物流企业空间布局特征及其影响因素[J]. 地理研究, 2011, 30(7): 1254-1261. [Qian Qinglan, Chen Yingbiao, Li Yan, et al. Spatial distribution of logistics enterprises in Guangzhou and its influencing factors[J]. Geographical Research, 2011, 30(7): 1254-1261.] |

| [29] |

程丹丹. 蔓延视角下深圳市物流企业与仓储设施的空间演变研究[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2020: 1-98. [Cheng Dandan. The Spatial Evolution of Logistics Enterprises and Storage Facilities in Shenzhen from the Perspective of Sprawl[D]. Harbin: Harbin Institute of Technology, 2020: 1-98.]

|

| [30] |

梁双波, 曹有挥, 吴威. 长江三角洲地区物流供应链时空演化及其影响因素——基于国际货代企业数据的分析[J]. 地理研究, 2017, 36(11): 2156-2170. [Liang Shuangbo, Cao Youhui, Wu Wei. Spatial-temporal evolution and influencing factors of logistics supply chain in the Yangtze River Delta: Based on international freight forwarding enterprises data[J]. Geographical Research, 2017, 36(11): 2156-2170.] |

| [31] |

蒋天颖, 史亚男. 宁波市物流企业空间格局演化及影响因素[J]. 经济地理, 2015, 35(10): 130-138. [Jiang Tianying, Shi Yanan. The spatial pattern evolution and influencing factors of logistics enterprises in Ningbo[J]. Economic Geography, 2015, 35(10): 130-138.] |

| [32] |

朱慧, 周根贵. 国际陆港物流企业空间格局演化及其影响因素——以义乌市为例[J]. 经济地理, 2017, 37(2): 98-105. [Zhu Hui, Zhou Gengui. Spatial agglomeration evolution and influencing factors of logistics enterprises in international inland port: A case study of Yiwu city[J]. Economic Geography, 2017, 37(2): 98-105.] |

| [33] |

刘思婧, 孙文杰, 李国旗. 基于生态位理论的重庆市物流企业优势区位及影响因素研究[J]. 地理科学, 2020, 40(3): 393-400. [Liu Sijing, Sun Wenjie, Li Guoqi. Advantage location and influencing factors of logistics enterprises in Chongqing based on niche theory[J]. Scientia Geographica Sinica, 2020, 40(3): 393-400.] |

| [34] |

张圣忠, 柴廷熠. 西安市物流企业空间格局演化及影响因素分析[J]. 世界地理研究, 2021, 30(6): 1275-1285. [Zhang Shengzhong, Chai Tingyi. Spatial evolution and influencing factors of logistics enterprises in Xi'an[J]. World Regional Studies, 2021, 30(6): 1275-1285.] |

| [35] |

赵学伟, 张志斌, 冯斌, 等. 西北内陆中心城市物流企业空间分异及区位选择——以兰州市为例[J]. 干旱区地理, 2022, 45(5): 1671-1683. [Zhao Xuewei, Zhang Zhibin, Feng Bin, et al. Spatial differentiation and location choice of logistics enterprises in the central cities of inland northwest China: A case of Lanzhou City[J]. Arid Land Geography, 2022, 45(5): 1671-1683.] |

| [36] |

Verhetsel A, Kessels R, Goos P, et al. Location of logistics companies: A stated preference study to disentangle the impact of accessibility[J]. Journal of Transport Geography, 2015, 42: 110-21. |

| [37] |

张璐璐, 赵金丽, 宋金平. 京津冀城市群物流企业空间格局演化及影响因素[J]. 经济地理, 2019, 39(3): 125-133. [Zhang Lulu, Zhao Jinli, Song Jinping. Spatial evolution and influencing factors of logistics enterprises in Beijing-Tianjin-Hebei urban agglomeration[J]. Economic Geography, 2019, 39(3): 125-133.] |

| [38] |

李天宇, 陆林, 张海洲, 等. 长三角城市群A级物流企业空间演化特征及驱动因素[J]. 经济地理, 2021, 41(11): 157-166. [Li Tianyu, Lu Lin, Zhanng Haizhou, et al. Evolution characteristics and driving factors of A-level logistics enterprises in the Yangtze River Delta Urban Agglomeration[J]. Economic Geography, 2021, 41(11): 157-166.] |

| [39] |

蒋天颖, 伍婵提, 陈改改. 浙江省A级物流企业时空格局特征研究[J]. 地理科学, 2017, 37(11): 1720-1727. [Jiang Tianying, Wu Chanti, Chen Gaigai. Spatio-temporal pattern of Zhejiang A-class logistics enterprise[J]. Scientia Geographica Sinica, 2017, 37(11): 1720-1727.] |

| [40] |

潘方杰, 万庆, 冯兵, 等. 中国物流企业空间格局及多尺度特征分析[J]. 经济地理, 2021, 41(6): 97-106. [Pan Fangjie, Wan Qing, Feng Bing, et al. Multi-scale analysis of spatial pattern characteristic of the logistics companies in China[J]. Economic Geography, 2021, 41(6): 97-106.] |

| [41] |

Sheffi Y. Logistics Clusters: Delivering Value and Driving Growth[M]. Cambridge: The MIT Press, 2012: 1-296.

|

| [42] |

Higgins C D, Ferguson M, Kanaroglu P S. Varieties of logistics centers: Developing a standardized typology and hierarchy[J]. Transportation Research Record, 2012, 2288: 9-18. |

| [43] |

彭永芳, 温孝卿, 张会江. 京津冀地区物流产业集群的影响因素与发展模式[J]. 统计与决策, 2011(12): 65-68. [Peng Yongfang, Wen Xiaoqing, Zhang Huijiang, et al. Influencing factors and development patterns of logistics industry clusters in Beijing-Tianjin-Hebei Region[J]. Statistics and Decision, 2011(12): 65-68.] |

| [44] |

宫秀芬. 我国物流产业集群模式及形成机制[J]. 科技促进发展, 2016(2): 249-255. [Gong Xiufen. The clustering models and its formation mechanism of logistics industry in China[J]. Science and Technology for Development, 2016(2): 249-255.] |

| [45] |

Rivera L, Sheffi Y, Welsch R. Logistics agglomeration in the US[J]. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 2014, 59: 222-238. |

| [46] |

Kumar I, Zhalnin A, Kim A, et al. Transportation and logistics cluster competitive advantages in the US regions: A cross-sectional and spatio-temporal analysis[J]. Research in Transportation Economics, 2017, 61: 25-36. |

| [47] |

刘思婧, 李国旗, 金凤君. 中国物流集群的量化甄别与发育程度评价[J]. 地理学报, 2018, 73(8): 1540-1555. [Liu Sijing, Li Guoqi, Jin Fengjun. Quantitative measurement and development evaluation of logistics clusters in China[J]. Acta Geographica Sinica, 2018, 73(8): 1540-1555.] |

| [48] |

李利华, 王轩. 我国省域物流集群竞争力研究[J]. 经济地理, 2020, 40(5): 165-173. [Li Lihua, Wang Xuan. Research on competitiveness of provincial logistics clusters in China[J]. Economic Geography, 2020, 40(5): 165-173.] |

| [49] |

Van den Heuvel F P, Langen P W D, Donselaar K H V, et al. Proximity matters: Synergies through co-location of logistics establishments[J]. International Journal of Logistics Research and Applications, 2014, 17(5): 377-395. |

| [50] |

Cidell J. Concentration and decentralization: The new geography of freight distribution in US metropolitan areas[J]. Journal of Transport Geography, 2010, 18: 363-371. |

| [51] |

Vittorio D, Bruno S S. Human factor: the competitive advantage driver of the EUs logistics sector[J]. International Journal of Production Research, 2016, 55(3): 642-655. |

| [52] |

尹国君, 王耀中, 彭建辉. 我国现代物流业集聚发展对策研究[J]. 经济纵横, 2016(11): 48-51. [Yin Guojun, Wang Yaozhong, Peng Jianhui. China's modern logistics industry agglomeration development countermeasures research[J]. Economic Review Journal, 2016(11): 48-51.] |

| [53] |

Cruijssen F, Cools M, Dullaert W. Horizontal cooperation in logistics: Opportunities and impediments[J]. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 2007, 43(2): 129-142. |

| [54] |

李兰冰. 物流产业集群的创新机制研究[J]. 科学学与科学技术管理, 2007(6): 39-44. [Li Lanbing. Study of innovation mechanism in logistics industrial cluster[J]. Science of Science and Management of S.and T., 2007(6): 39-44.] |

| [55] |

唐卫宁, 徐福缘. 物流产业集群共生发展影响因素实证研究[J]. 中国流通经济, 2012, 26(4): 25-29. [Tang Weining, Xu Fuyuan. An Empirical research on influence factors of logistics industry cluster's symbiosis development[J]. China Business and Market, 2012, 26(4): 25-29.] |

| [56] |

Sheffi Y, Saenz J, Rivera L, et al. New forms of partnership: The role of logistics clusters in facilitating horizontal collaboration mechanisms[J]. European Planning Studies, 2019, 27(5): 905-931. |

| [57] |

Rivera L, Sheffi Y, Knoppen D. Logistics clusters: The impact of further agglomeration, training and firm size on collaboration and value-added services[J]. International Journal of Production Economics, 2016, 179: 285-294. |

| [58] |

Egeraat V, Jacobson D. Geography of production linkages in the Irish and Scottish microcomputer industry: The role of logistics[J]. Economic Geography, 2005, 81(3): 283-303. |

| [59] |

陈婷. 物流集群形成机理及演变路径研究[D]. 成都: 西南交通大学, 2019: 1-85. [Chen Ting. Research on Formation Mechanism and Evolution Path of Logistics Cluster[D]. Chengdu: Southwest Jiaotong University, 2019: 1-85.]

|

| [60] |

周凌云. 区域物流多主体系统的演化与协同发展研究[D]. 北京: 北京交通大学, 2012: 1-204. [Zhou Lingyun. Research on Evolution and Synergetic Development of Regional Logistics Multi-agent System[D]. Beijing: Beijing Jiaotong University, 2012: 1-204.]

|

| [61] |

陈长彬, 盛鑫. 供应链一体化下区域物流产业集群升级的演化博弈[J]. 科技管理研究, 2014, 34(10): 131-139, 143. [Chen Changbin, Sheng Xin. The evolutionary game of the upgrading of regional logistics industrial cluster under the integration of supply chain[J]. Science and Technology Management Research, 2014, 34(10): 131-139, 143.] |

| [62] |

Hylton J, Ross L. Agglomeration economies' influence on logistics clusters' growth and competitiveness[J]. Regional Studies, 2018, 52(3): 350-361. |

| [63] |

Aoyama Y, Ratick S, Schwarz G. Organizational dynamics of the U. S. logistics industry: An economic geography perspective[J]. The Professional Geographer, 2006, 58(3): 327-340. |

| [64] |

徐秋艳, 房胜飞. 物流产业集聚的经济溢出效应及空间异质性研究——基于省际数据的空间计量分析[J]. 工业技术经济, 2018(2): 58-65. [Xu Qiuyan, Fang Shengfei. Empirical research on logistics industy cluster's economic spillover effects and spatial heterogeneity[J]. Journal of Industrial Technological Economics, 2018(2): 58-65.] |

| [65] |

Monios J. Intermodal transport as a regional development strategy: The case of Italian freight villages[J]. Growth and Change, 2016, 47(3): 363-377. |

| [66] |

王健, 范月娇. 我国物流服务业集聚对区域经济增长的动态效应检验与分析——基于动态面板数据模型的实证[J]. 中国流通经济, 2014, 28(7): 39-46. [Wang Jian, Fan Yuejiao. Analysis of the dynamic effects of logistics service industry agglomeration on regional economic growth in China[J]. Chines Business and Market, 2014, 28(7): 39-46.] |

| [67] |

龚新蜀, 张洪振. 物流产业集聚的经济溢出效应及空间分异研究——基于丝绸之路经济带辐射省份面板数据[J]. 工业技术经济, 2017, 36(3): 13-19. [Gong Xinshu, Zhang Hongzhen. Empirical research on logistic industrial cluster's economic spilover effect and spatial diferentiation: Based on panel data of effected province by Silk Rode Economic Belt[J]. Journal of Industrial Technological Economics, 2017, 36(3): 13-19.] |

| [68] |

Musso E, Benacchio M, Ferrari C. Ports and employment in port cities[J]. Maritime Economics and Logistics, 2000, 2(4): 283-311. |

| [69] |

Hesse M. Selling the Region as Hub. The promises, beliefs and contradictions of economic development strategies attracting logistics and flows[C]//Cidell J, Prytherch D. Transport, Mobility and the Production of Urban Space. London and New York: Routledge, 2015: 207-227.

|

| [70] |

Fernandes C, Rodrigues C. Dubai's potential as an integrated logistics hub[J]. Journal of Applied Business Research, 2007, 25(3): 77-92. |

| [71] |

Chakamera C, Pisa N M. Associations between logistics and economic growth in Africa[J]. The South African Journal of Economics, 2021, 89(3): 417-438. |

| [72] |

蔡倒录, 王伯礼, 敖茂川, 等. 基于耦合模型的核心城市群综合运输与区域经济[J]. 交通科技与经济, 2022, 24(4): 75-80. [Cai Daolu, Wang Boli, Ao Maochuan, et al. Comprehensive transportation and regional economy of core urban aglomeration based on coupling model[J]. Technology and Economy in Areas of Communications, 2022, 24(4): 75-80.] |

| [73] |

陈玉玲, 丁利杰. 试论物流产业与区域经济的融合发展[J]. 商业经济研究, 2020(10): 97-99. [Chen Yuling, Ding Lijie. Test on the integration of logistics industry and regional economy[J]. Logistics Management, 2020(10): 97-99.] |

| [74] |

董令三, 杨祎婷, 付百学. 物流园区与产业集群协同发展[J]. 交通科技与经济, 2022, 24(6): 75-80. [Dong Lingsan, Yang Yiting, Fu Baixue. A study of coordinated development betwen logistics park and industrial cluster[J]. Technology and Economy in Areas of Communications, 2022, 24(6): 75-80.] |

| [75] |

Baydar A M, Süral H, Çelik M. Freight villages: A literature review from the sustainability and societal equity perspective[J]. Journal of Cleaner Production, 2017, 167: 1208-1221. |

| [76] |

Colicchia C, Marchet G, Melacini M, et al. Building environmental sustainability: Empirical evidence from logistics service providers[J]. Journal of Cleaner Production, 2013, 59: 197-209. |

| [77] |

Wu J, Haasis H D. Converting knowledge into sustainability performance of freight villages[J]. Logistics Research, 2013, 6(2): 63-88. |

| [78] |

Lättilä L, Henttu V, Hilmola O P. Hinterland operations of seaports do matter: Dry port usage effects on transportation costs and CO2 emissions[J]. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 2013, 55: 23-42. |

| [79] |

宗会明, 周素红, 闫小培. 基于公司层面的物流网络组织——以南方物流公司为例[J]. 地理科学, 2009, 29(4): 477-484. [Zong Huiming, Zhou Suhong, Yan Xiaopei. Organization of logistic network on firm level: A case study of the south logistics enterprises group[J]. Scientia Geographica Sinica, 2009, 29(4): 477-484.] |

| [80] |

倪玲霖, 王姣娥, 胡浩. 中国快递企业的空间组织研究——以顺丰速运为例[J]. 经济地理, 2012, 32(2): 82-88, 159. [Ni Linglin, Wang Jiaoe, Hu Hao. Spatial organization of express delivery enterprise in China: A case study of Shunfeng Express[J]. Economic Geography, 2012, 32(2): 82-88, 159.] |

| [81] |

叶磊, 段学军. 基于物流企业的长三角地区城市网络结构[J]. 地理科学进展, 2016, 35(5): 622-631. [Ye Lei, Duan Xuejun. City network structure of the Yangtze River delta region based on logistics enterprise network[J]. Progress in Geography, 2016, 35(5): 622-631.] |

| [82] |

宗会明, 吕瑞辉. 基于物流企业数据的2007—2017年年中国城市网络空间特征及演化[J]. 地理科学, 2020, 40(5): 760-767. [Zong Huiming, Lv Ruihui. The spatial characteristics and evolution of Chinese urban network based on logistics enterprise data in 2007-2017[J]. Scientia Geographica Sinica, 2020, 40(5): 760-767.] |

| [83] |

Taylor P. Specialization of the World City Network[J]. Geographical Analysis, 2001, 33(2): 181-194. |

| [84] |

Camagni R, Cappello R. The city network paradigm: Theory and empirical evidence[J]. Contributions to Economic Analysis, 2004, 266: 495-529. |

| [85] |

Shen Y. Segregation through space: A scope of the flow-based spatial interaction model[J]. Journal of Transport Geography, 2019(76): 10-23. |

| [86] |

杨延杰, 尹丹, 刘紫玟, 等. 基于大数据的流空间研究进展[J]. 地理科学进展, 2020, 39(8): 1397-1411. [Yang Yanjie, Yin Dan, Liu Ziwen, et al. Research progress on the space of flow using big data[J]. Progress in Geography, 2020, 39(8): 1397-1411.] |

| [87] |

Zhao X Z, Su J, Chao J, et al. The character and economic preference of city network of China: A study based on the Chinese global fortune 500 enterprises[J]. Complexity, 2020(2020): 1-11. |

| [88] |

Sun Q, Tang F H, Tang Y. An economic tie network-structure analysis of urban agglomeration in the middle reaches of Changjiang River based on SNA[J]. Journal of Geographical Sciences, 2015, 25(6): 739-755. |

| [89] |

钱肖颖, 孙斌栋. 基于城际创业投资联系的中国城市网络结构和组织模式[J]. 地理研究, 2021, 40(2): 419-430. [Qian Xiaoying, Sun Bindong. The spatial structures and organization patterns of China's city network based on inter-city start-up investments[J]. Geographical Research, 2021, 40(2): 419-430.] |

| [90] |

王姣娥, 杜德林, 金凤君. 多元交通流视角下的空间级联系统比较与地理空间约束[J]. 地理学报, 2019, 74(12): 2482-2494. [Wang Jiao'e, Du Delin, Jin Fengjun. Comparison of spatial structure and linkage systems and geographic constraints: A perspective of multiple traffic flows[J]. Acta Geographica Sinica, 2019, 74(12): 2482-2494.] |

| [91] |

李鲁奇, 马学广. 基于运单数据的中国快递型物流网络格局结构与功能: 以宅急送为例[J]. 地理科学, 2019, 39(1): 89-97. [Li Luqi, Ma Xueguang. Pattern, structure and function of China's express logistics network based on waybill data: A case study of ZJS express[J]. Scientia Geographica Sinca, 2019, 39(1): 89-97.] |

| [92] |

刘承良, 管明明, 段德忠. 中国城际技术转移网络的空间格局及影响因素[J]. 地理学报, 2018, 73(8): 1462-1477. [Liu Chengliang, Guan Mingming, Duan Dezhong. Spatial pattern and influential mechanism of interurban technology transfer network in China[J]. Acta Geographica Sinica, 2018, 73(8): 1462-1477.] |

| [93] |

Hu X Q, Wang C, Wu J J, et al. Understanding interurban networks from a multiplexity perspective[J]. Cities, 2020, 99: 102625. http://doi.org/10.1016j.cities.2020.102625.

|

| [94] |

沈文成, 李培庆, 姚雯雯, 等. 多重流空间视角下的中国城市网络空间结构特征及组织模式[J]. 地理研究, 2023, 42(2): 514-533. [Shen Wencheng, Li Peiqing, Yao Wenwen, et al. The structural characteristics and spatial organization pattern of China's urban network based on the multiple flow[J]. Geographical Research, 2023, 42(2): 514-533.] |

| [95] |

冯树民. 交通复杂网络方法[M]. 北京: 人民交通出版社股份有限公司, 2019: 1-26. [Feng Shumin. Traffic Complex Network Method[M]. Beijing: China Communications Press Co., Ltd., 2019: 1-26.]

|

| [96] |

廖创场, 李晓明, 洪武扬, 等. 交通流空间视角下粤港澳大湾区网络结构多维测度[J]. 地理研究, 2023, 42(2): 550-562. [Liao Chuangchang, Li Xiaoming, Hong Wuyang, et al. Multi-dimensional measurement of network structure of Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area from the perspective of traffic flows space[J]. Geographical Research, 2023, 42(2): 550-562.] |

| [97] |

任梦瑶, 肖作鹏, 王缉宪. 中国城际专线物流网络空间格局[J]. 地理学报, 2020, 75(4): 820-832. [Ren Mengyao, Xiao Zuopeng, Wang Jixian. Spatial pattern of intercity less-than-truckload logistics networks in China[J]. Acta Geographica Sinica, 2020, 75(4): 820-832.] |

| [98] |

Sharman B, Roorda M. Multilevel modelling of commercial vehicle inter-arrival duration using GPS data[J]. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 2013, 56: 94-107. |

| [99] |

Ducret R, Lemarié B, Roset A. Cluster analysis and spatial modeling for urban freight. Identifying homogeneous urban zones based on urban form and logistics characteristics[J]. Transportation Research Procedia, 2016, 12: 301-313. |

| [100] |

Ben-akiva M, Toledo T, Santos J, et al. Freight data collection using GPS and web-based surveys: Insights from US truck drivers' survey and perspectives for urban freight[J]. Case Studies on Transport Policy, 2016, 4(1): 38-44. |