2. 湖南科技大学 建筑与艺术设计学院, 湘潭 411201;

3. 湖南师范大学 地理空间大数据挖掘与应用湖南省重点实验室, 长沙 410081

2. School of Architecture Art Design, Hunan University of Science and Technology, Xiangtan 411201, China;

3. Hunan Key Laboratory of Geospatial Big Data Mining and Application, Hunan Normal University, Changsha 410081, China

在全球化、工业化、城市化的推动下,乡村地区正经历整体性重构,尤其是传统村落普遍面临人居环境恶化[1]、非物质文化衰落[2]、发展动力不足[3]、老龄化、空巢化、自然性颓废[4]、开发性破坏[5]等多重问题,影响乡村经济社会发展的可持续性,由此带来的农户生计问题更是各界讨论的重要议题之一。传统村落拥有原生态自然环境与田园风光,传统风貌保存较为完整,历史文化资源丰富,为旅游开发提供了独特的资源条件。在促进乡村振兴、乡村旅游提质升级等战略导向下,乡村旅游成为农户生计可持续发展的动力和产业支撑[6]。旅游渗透到农户原有的生计发展体系之中,对生计系统中的其它要素产生影响,改变了农户原有的生计资本、生计策略和生计方式,继而实现农户生计的有效转型。乡村振兴的本质是农户振兴,农户振兴的根本是农户生计转型升级[7]。因此,进一步审视和研究旅游驱动下传统村落农户生计的转型机制和发展路径,把握农户生计系统中风险性和脆弱性问题,对保障并实现国家顶层设计政策意愿,巩固拓展精准扶贫成果,促进乡村旅游产业有序融合与可持续发展,保障乡村居民生计资本的持续提升具有重要的现实意义和实践价值。

国内外学者关于乡村旅游与农户生计转型的研究主要集中在以下四个方面:一是乡村旅游可持续发展与可持续生计理念与方法的研究,不少学者沿用了DFID可持续生计框架[8]的生计资本五边形结构,通过旅游参与、务农、务工等不同类型农户之间在人力、物质、金融、社会、自然5个维度的生计资本的对比分析,揭示旅游对农户生计的影响效应[9-12],也有学者从脆弱性背景[13]、结构与制度、生计策略[14]、生计结果等角度探讨旅游发展对农村可持续生计的作用机制[15]。二是乡村旅游发展带来的农户生计演变过程及其动因研究,通过对比旅游发展前后农户生计策略及生计资本的变化[16, 17],探究其动因主要有旅游开发征地[18, 19]、土地扩张[20]、旅游资源保护[21]等等。三是乡村旅游发展对农户生计转型的影响作用研究,其正向作用如保护传统农业景观[22]、激发村庄活力[23]、增加就业创业机会[24]、提升居民生计资本[25]、促进乡村振兴等,负向作用如增加了居民生计的脆弱性[26]、增加社会管理难度[27]、参与主体间利益冲突、生态环境压力增大[28]、贫富分化加剧[29]等。四是生计转型的多方效应研究,通过分析农户家庭收入[30]、贫困状况[31]、消费水平等探究生计转型对农户生计结果的影响,此外也有研究者从人地关系视角出发,研究农户生计转型对土地利用[32]、生态效应[33]、农户自身认知水平[34]等的影响。综上,国内外关于乡村旅游与农户生计转型的研究成果较为丰富,但对于农户个人意愿及家庭意愿微观方面生计转型的影响研究还有所欠缺,也很少关注到DFID框架结构中的结构与制度要素,而且研究所选取的多数案例地特色性和典型性不足。鉴此,本文从可持续生计的视角出发,分析农户作为乡村旅游发展的主要承担者,在旅游的驱动下,传统村落中农户实现生计转型的内在机制,并以古丈县默戎镇龙鼻嘴村为例,进一步审视和研究旅游开发中结构和制度的转变对当地农户生计的影响机制,以期为其它乡村地区促进旅游发展与提升农户生计资本提供参考。

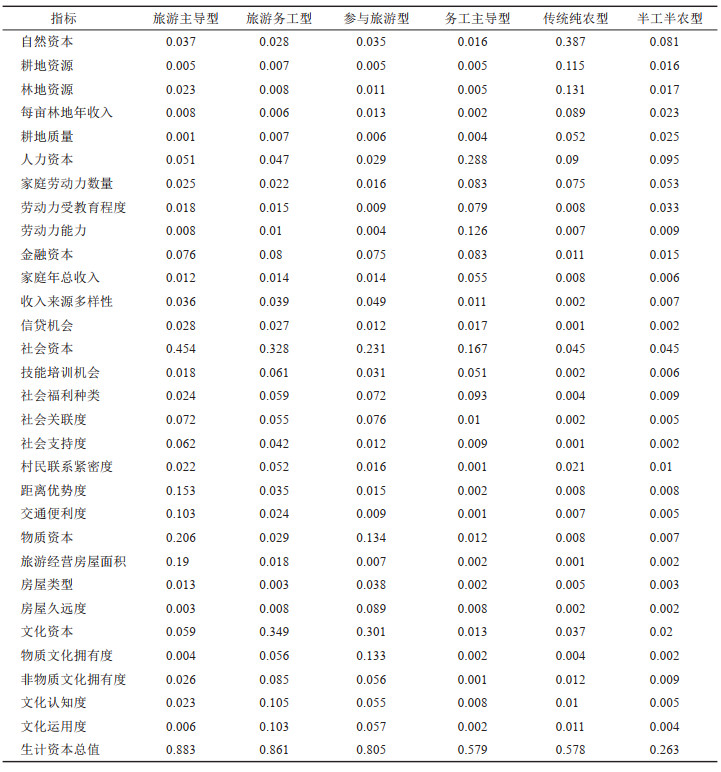

1 旅游驱动下传统村落农户可持续生计分析框架可持续生计框架(SLA)是由英国国际发展署(DFID)于2000年建立,此框架将生计资本分为人力、自然、物质、金融和社会五种类型,并认为农户生计的过程是一个动态循环过程,农户根据自身的生计资本状况选择生计策略类型,产生生计结果,生计结果又将影响下一轮的生计资本状况[35]。可持续生计框架为研究者提供了一个全新观察农户的视角,受到国内外学术界的广泛认可和使用。但该框架只能表述理想状态下农户生计的可持续循环,当具体运用到特定环境中,为使它能与实际情况相结合,则需要对它进行修改或适应性调整。如Shen等基于DFID的可持续生计框架提出了旅游可持续生计框架(SLFT)[36],强调制度资本在旅游可持续生计中的重要性。Su等[15]、Ma等[37]和Li等突出强调文化资本的重要性,认为传统文化资源既是核心旅游吸引物,也是农户生计资本的重要组成部分,由此提出了“旅游情境下的可持续生计分析框架”[25]和旅游型生计方式。国内学者刘相军、孙九霞[38]、王蓉等[39]也将文化资本纳入乡村旅游可持续框架之中,并对其进行测度,以此提高传统文化在生计资本转化中的价值。杨新军团队围绕乡村旅游对农户生计资本、生计策略的影响[40],以及乡村旅游进入社区后农户的能源消费模式变化[41]、社区可持续生计[42]、社区旅游效应[43]等方面展开研究。其它研究者的研究集中在旅游发展前后农户生计资本变化、旅游地农户生计资本评估、生计方式变迁与重构、生计资本与生计策略的关系以及农户生计的可持续性评价等。学者们不断积累的研究成果使得乡村旅游发展对农户生计影响的理论研究更加充实、全面,也为本文研究提供了重要的理论和方法基础,但现有生计框架对农户生计转型意愿的研究涉及较少,农户作为独立的经济社会决策单元,其生计类型选择和生计转型意愿是以家庭利益最大化并兼顾长短期目标平衡为根本目标,追求利润最大化和规避风险是农户生计类型选择与生计转型意愿的核心原则。农户生计类型选择、转型意愿与农户生计策略和产出结果密切关联,精确识别农户生计类型和转型意愿,是引导农户生计转型、实现可持续生计发展的基础和前提。

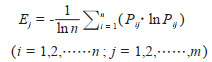

因此,本文根据传统村落实际情况,将可持续生计框架与农户生计类型和转型意愿相结合,构建了旅游驱动下传统村落农户生计转型分析框架(图 1)。生计资本是农户开启生计活动的必要条件和起始条件[44],它决定了农户生计类型选择和转型意愿,并据此制定生计策略,继而产生相对应的生计结果。在这动态过程中,生计策略和生计结果将影响农户生计转型意愿,农户会根据生计策略和生计结果的好坏做出适时适当的转型调整,并表现在生计资本的分配上。而农户生计结果的好坏,也将影响宏观结构与制度政策的安排,并作用于脆弱性背景。宏观结构与政策制度安排往往会对农户生计转型意愿有一定的引导与管控作用,脆弱性背景也会对农户生计转型的意愿产生影响,政策制度管控越严厉,外部环境脆弱性越高,农户生计转型风险提高,势必转型意愿也将降低,反之则提高。这些转型意愿的变化又将反作用于农户的生计资本和生计策略,改变原本的生计资本投入强度和生计策略选择,产生新的生计结果,继而形成良性或恶性循环。

|

图 1 旅游驱动下传统村落农户生计转型分析框架 Fig.1 Analysis Framework of Sustainable Livelihood of Traditional Village Farmers in Tourism Driven Reality |

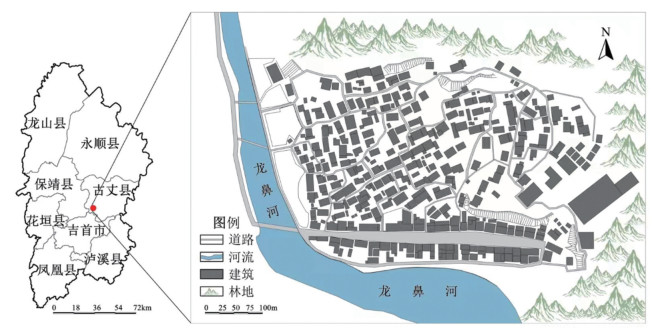

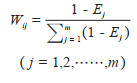

龙鼻嘴村又称默戎苗寨,位于湘西土家族苗族自治州古丈县西南部,古丈县与吉首市、保靖县交界处,默戎镇镇政府驻地所在周边(图 2),有湘西“小千户”之称。龙鼻嘴村是古丈县最具苗族风情的代表性深苗聚居区之一,也是湘西苗族村寨的典型缩影,现有户籍人口5568人,共1018户。龙鼻嘴村历史悠久,始建于明朝中期,苗族村落民居风貌保存完好,景观价值独特,传统石砌屋基,清一色青瓦木板房,敞口窗,桐油漆屋板壁,房屋相挨,石板路纵横交错,27栋木质穿斗式排扇结构的“百年老宅”被列为特色民居保护对象,至今还保留着苗家“茶山—村寨—水系”三素同构的生态景观,以及浓厚的苗族传统文化与活动——苗鼓、苗歌、苗话、“赶秋节”、“春节舞狮”、“巫傩”等,在2012年入选为第一批国家级传统村落。

|

图 2 龙鼻嘴村区位图 Fig.2 Location Map of Longbizui Village |

从上世纪八十年代至2000年后,务农和外出务工是村落农户生计的主要来源,人均收入较低,村内经济发展缓慢。2013年,为实现精准扶贫、解决就业、带农增收等目标,村支两委、村民以及社会资本合股,成立了湘西墨戎苗寨乡村游有限责任公司。自2014年起,州政府、镇政府对默戎苗寨旅游开发也给予了政策和资金的支持,分部分批完成了多项村落内旅游基础设施和公共服务设施建设,如丹青河流域默戎段治理、苗寨石板路铺设、特色民居改造、风雨桥架设、苗寨道路硬化、停车场扩建、苗鼓传习所建设、游步道建设、餐饮接待中心建设等等。在旅游开发的过程中,乡村游旅游公司积极引导和带动村民参与旅游发展,探索灵活多样的市场化运营模式,采用村民以土地、房屋参股的利益共享机制,孵育本地村民自主开展旅游接待。在这种制度设计下,龙鼻嘴村村民主要有三种方式参与旅游:一是从事旅游相关工作,部分村民经过旅游公司技能培训后,成为乡村游旅游公司的员工,负责游客讲解、团队接待、民俗表演、票务售卖、银饰制作、卫生清洁等工作;二是以旅游吸引物入股,村民通过租赁传统民居给乡村游旅游公司,将建筑景观转化为资本入股,进而获取旅游分红;三是自主经营,村民依托自己的房屋,自主创业,从事土特产售卖、餐饮接待、民族服饰租售等活动。

由于州政府、镇政府以及村支两委支持,旅游公司统筹管理有方,村民积极配合,墨戎苗寨营运成效显著,被授予“湖南省特色旅游村”,纳入“湖南省乡村旅游扶贫项目建设示范点”,成为湘西州旅游业中的“墨戎现象”,为民族特色旅游产业的发展和乡村产业融合发展作了先行表率,并于2014年被评为“中国少数民族特色村寨”、2017年获评3A级旅游景区、2020年入选“中国美丽休闲乡村”。

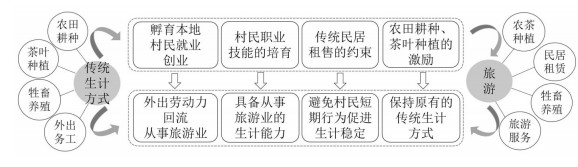

墨戎苗寨乡村游公司成立近9年以来,为本地及周边村民拓展了750多个就业岗位,截至2020年12月30日,已累计接待组团游客547.5万人,累计创收7.654亿,每年为全村村民代缴城乡居民医疗保险60多万元。旅游开发提升了农户的生计能力和水平,扩宽了农户的致富渠道,增加了农户的收入,每年平均增收2万多元,旅游收入也成为村民家庭收入的重要来源。村委对传统民居仅能自住或租售给旅游公司的约束以及对茶叶种植的激励,既能避免村民短期行为破坏村落整体发展,也使农户传统的农耕生计方式得到保护。当前龙鼻嘴村农户生计方式已由原来单一的务农和外出务工趋于多样化,形成旅游与传统生计方式协调共存的状态(图 3)。

|

图 3 龙鼻嘴村旅游与传统生计方式的协调共存 Fig.3 Coordination and Coexistence of Tourism and Traditional Livelihood in Longbizui Village |

数据主要来源于龙鼻嘴村村委会村志等资料收集、墨戎苗寨乡村游有限责任公司数据及入户问卷调查和半结构访谈信息。在借鉴前人生计转型研究以及生计资本评价指标体系的基础上,结合龙鼻嘴村实际情况,设计调查问卷。2022年6月24日—27日于龙鼻嘴村进行实地调研,以龙鼻嘴村全村农户为调查对象,共发放150份调查问卷,其中有效问卷131份。问卷调查内容主要包括:农户家庭人口基本情况、各类土地基本情况、收入情况、社会关系、住房情况等,采用极差标准化法对获取数据进行标准化处理,以消除不同量纲单位对指标值的影响。

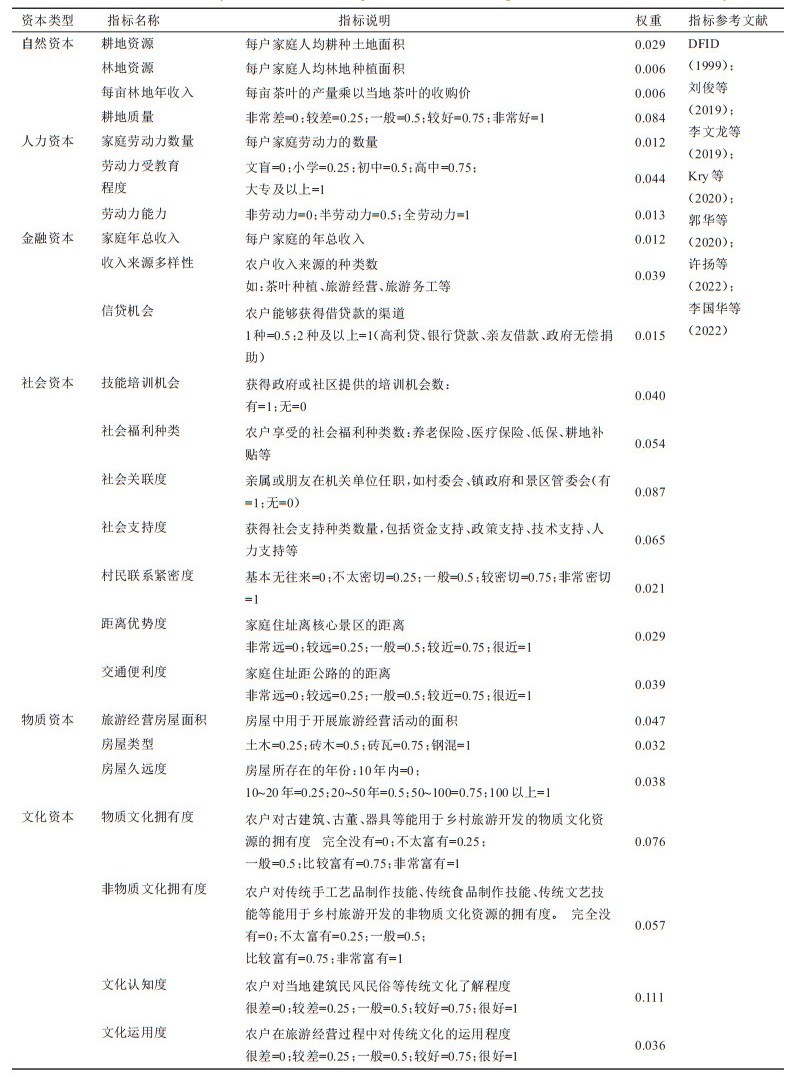

3 研究方法 3.1 生计资本评价指标体系构建《关于在城乡建设中加强历史文化保护传承的意见》文件中指出“要弘扬历史文化,推进活化利用,促进生态农业、乡村旅游发展,让历史文化和现代生活融为一体”,传统村落中民居建筑、民间习俗和传统知识等文化资源要素在转化为重要旅游吸引物的同时也在很大程度上影响了居民的生计选择。因此,本文以DFID可持续生计框架和旅游情境下的可持续生计分析框架(LFTC)为基础,在生计资本中特别强调了文化资本的作用。结合以往生计资本测度体系的研究成果和调研期间对农户生计实际情况的观察,构建了适用于龙鼻嘴村农户的24项生计资本评价指标体系(表 1)。

| 表 1 旅游驱动现实中传统村落农户生计资本评价指标体系 Tab.1 Evaluation Index System of Livelihood Capital of Traditional Village Farmers in Tourism Driven Reality |

在数据标准化处理基础上,采用熵值法确定各指标权重,并以此为基础测算生计资本值,权重越高,则说明该资本类型在农户生计水平中影响越大,最后计算各样本的生计资本指数。

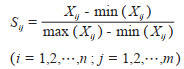

具体计算过程:

(1)各指标指数标准化处理:

|

(2)计算各指标所占比重Pij,以第j项指标为例:

|

(3)计算各指标熵值Ej,以第j项指标为例:

|

(4)计算各指标权重值Wj,以第j项指标为例:

|

(5)计算农户所拥有的各生计资本值Ti:

|

DFID可持续生计理论认为,人们不同的生计组合是由他们不同生计资本的来源情况决定的,一般而言,生计资本收入来源多样性程度越高的人往往越能通过外部制度和政策调整其生计策略,进而获得更好的生计结果。就龙鼻嘴村而言,自乡村游公司成立以来,部分当地村民开始参与到旅游发展中来,并从乡村旅游中获得直接或间接的利益,村民的生计策略发生转型,并存在部分差异:一些村民将自己的传统民居租借给乡村游公司,作为观赏景点投入乡村旅游之中,获取部分租金收益;一些村民成为乡村游公司的员工,从事不同的工作岗位,如文艺表演者、导游、导购员、环卫人员等;一些村民自主开展旅游经营,将自己的房屋改造成商铺或旅馆等;同时,也有部分村民依然以农业生产为主,没有选择转变生计策略。

在过往研究中关于生计类型分类的主要依据是农户收入或生计活动类型,划分为纯农户、农兼户、兼农户,或是纯农户、务农主导型、务工主导型、纯务工型等。但是,在不同的地区受不同产业情况的影响,同一生计类型的农户,因其生计资产的差异,其生计策略所带来的生计结果也会有所不同,比如在旅游驱动下的传统村落中,农户因其文化资本、物质资本、社会资本等的不同,其生计策略即便都选择以从事旅游业为主,其生计结果也会有所不同。根据实地调研了解,龙鼻嘴村农户生计活动大致归为茶叶种植、烟草种植、粮食作物种植、旅游经营、旅游从业、个体零售、流动摊贩、外出从业等。借鉴已有农户生计类型划分方式,根据龙鼻嘴村的现状情况,分为旅游与非旅游两种大类,其中旅游类生计包括旅游主导型、旅游务工型、参与式旅游型;非旅游类生计包括务工主导型、传统纯农型和半工半农型。

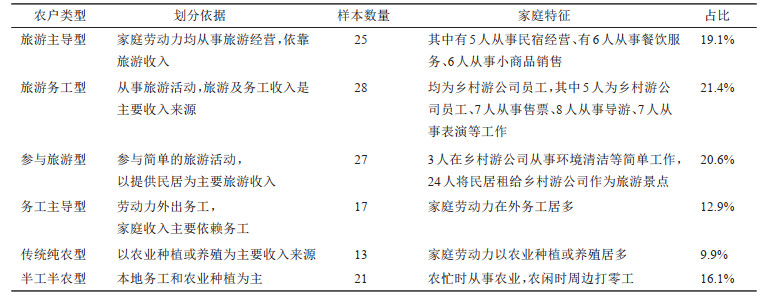

4.2 各类型农户生计资本及转型意愿分析通过131份样本的调查结果窥见村落整体生计情况,其中旅游主导型、旅游务工型和参与旅游型都有旅游从业参与,三者比重占调查总样本数的61.1%,可知龙鼻嘴村为典型的旅游驱动型传统村落。根据统计,龙鼻嘴村各类型农户生计资本总值相差较大,旅游类生计高于非旅游类生计,最高为旅游主导型(0.883),最低为半工半农型(0.263),农户生计资本总值和不同类型农户的生计资本值如表 3:

| 表 2 农户生计策略类型及家庭特征 Tab.2 Livelihood Strategy Types and Family Characteristics of Farmers |

| 表 3 六种生计策略类型农户的各项生计指标值 Tab.3 Livelihood Index Values of Six Types of Livelihood Strategies |

(1)旅游主导型农户生计资本指数高,但抗风险能力差,转型意愿不强。其生计转型主要以政策和传统文化为导向,该类农户在乡村游公司对村落旅游开发之前多在外务工,积累了一定的生计资本,在旅游公司成立后回到本村从事旅游相关生计活动的经营,也有的是因为地理位置较优越,如离村口公路较近或位于村内商业主街上,在民宿或餐饮经营的同时也售卖其它农产品或特产,民宿或餐饮的劳动力多以家庭成员为主,以自己住宅为经营载体。但旅游主导型农户抗风险能力较差,易受外界环境变化影响,如2021年7月受疫情影响,让原本游人如织的默戎苗寨瞬间成了静默的“抗疫”战场,旅游主导型农户收入直线下降甚至无法经营下去。此外,受地理位置因素影响也较大,龙鼻嘴村位于张家界与凤凰两大湖南省重要旅游点之间,旅游多以短暂停留为主,住宿的概率并不大,餐饮多选择乡村游公司投资的特色餐饮长龙宴,选择农户的私家餐饮较少。至于生计转型意愿,经过调查发现,该类型农户的生计转型意愿并不强烈,究其原因多是由于前期投入较多,而且以自家房屋为经营场所,故经营成本并不高,所以目前考虑转换主导生计方式的农户较少。

(2)旅游务工型农户生计资本指数较高,对旅游公司依赖性较大,转型意愿不强。随着默戎苗寨旅游开发,乡村游公司为村民提供餐饮、演艺、安保、销售等服务岗位750余个,在2019年实现全村脱贫145户569人,还带动邻近的吉首、保靖村寨村民脱贫约500余人。旅游务工型农户其收入主要包括旅游公司的工资和提成,如导游的平均工资为2000,其提成与接待游客的数量有关,因此该类型农户生计资本对旅游公司的依赖性较大,风险性较高。由于目前旅游公司经营效益较好,此类农户的生计转型意愿不太强烈,但该类农户也表示,当外部环境以及政策等因素对旅游公司效益造成较大影响时,他们也会选择转换主导生计方式。

(3)参与旅游型农户生计资本来源具有多样性,转型意愿具有条件性。该类农户多拥有特色传统民居,乡村游公司将其统一租赁,作为旅游景点,如乖乖楼,或商品销售展示点,如苗银制品制作间等,农户则每月获取500元甚至更多的固定租金或分红。此外该类农户还会在旅游旺季售卖土特产品,以及从事茶叶、烟叶种植等。该类型农户对政策和市场变化较敏感,只要生计资本充足,有新的政策导向或外部环境变化,会考虑生计转型或增加新的生计活动,但新转型或新增加的生计活动不考虑风险较大或专业化的生产。

(4)务工主导型农户的生计资本中人力资本值较高,转型意愿较高。该类型农户较高的人力资本值主要体现在劳动力数量、受教育程度以及劳动能力三个指标上,务工主导型农户具有更高的知识与技术水平,更多的外出务工机会。九十年代,农户由于受到“相互介绍”影响而外出务工,导致乡村青壮年人口流失严重。近些年,一方面随着家乡乡村旅游的兴起、繁荣,其它村民从事旅游的收益可观;另一方面随着务工农户年龄增大,该类型农户开始慢慢向村落回流,并向参与旅游型或旅游务工型转向,此类生计转型对旅游驱动中传统村落的可持续发展具有重要意义。只要不断完善龙鼻嘴村的旅游开发、拓展地方特色产业,使务工主导型农户获得实现生计转型的生产资本和工作机会,并予以技能培训、专家指导、引导激励、社会福利等支持,该类农户实现生计转型的意愿较高。

(5)传统纯农型农户的生计资本中自然资本值较高,抗风险能力较弱,转型意愿高,但转型能力弱。龙鼻嘴村林地面积1996.05公顷,传统纯农型农户基本只保留自家林地或承包他人林地用于“古丈毛尖”茶叶种植,主要依靠人力进行劳作,效率较低。该类型农户由于生计资本来源较为单一,农业生计脆弱性高,极易受到自然灾害、市场环境变化、突发事件等影响,陷入“脆弱性背景加强—生计资本减少—生计结果恶化”的恶性循环中,面对生计危机时无法转移风险,更难以摆脱风险。而传统纯农型农户由于受制于受教育程度、劳动能力,其虽有转型意愿,但缺乏转型能力。因此,镇政府和村委需要对此农户给予高度关注,避免返贫,支持并引导他们生计转型,提高农作物种植的抗风险能力,适当引入和普及农业保险服务。

(6)半工半农型农户的生计资本指数较低,自身生计资本有所欠缺,生计的可持续性不强,转型意愿大。此类农户受制于文化程度、劳动力能力,在社会资本、文化资本、人力资本、物质资本等方面积累不足,生计资本较低,无法实现生计策略的多样化,只能依赖种田、自家茶林收益,以及在周边吉首、张家界等地打零工来维持生计,表现为半工半农的生计状态。如果面对外部劳动力市场饱和,就业机会减少,耕地肥力下降、自然环境灾害等情况时,风险也将随之而来。此外,农户年龄逐渐偏大,劳动能力减弱,考虑到生计的可持续性,该类农户的转型意愿较大,多数希望能参与到旅游服务或经营之中。较高的生计转型意愿和较低的生计资本使得该类型农户没法去从事收益高但风险也高的营生,只能选择小成本、风险小的个体零售业。

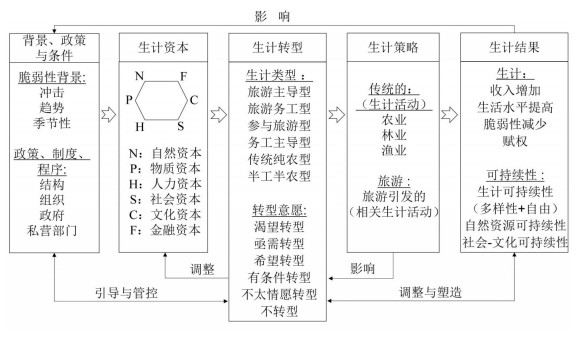

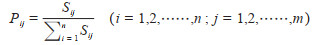

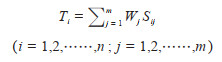

4.3 旅游驱动下农户生计转型机制DFID可持续生计理论认为,外部力量的制度转变可有效决定农户生计策略及生计资本的变化。在龙鼻嘴村开发成为旅游热点“墨戎苗寨”的过程中,形成了多元主体有机融合的长效机制,即湘西州党委政府、默戎镇政府和张家界欢途旅业支持下的外源性主体支持和村落农户内生动力有机融合,对农户的生计选择和生计资本均产生了重要影响,被称为湘西州旅游业中的“墨戎模式”。旅游,作为传统村落转型发展的一个重要方式,现代化过程中旅游开发给传统村落带来了农户生计转型,其机制值得探讨(图 4)。

|

图 4 旅游驱动下龙鼻嘴村农户生计转型机制 Fig.4 Livelihood Transformation Mechanism of Farmers in Longbizui Village Driven by Tourism |

(1)旅游吸引物权的制度化实践是农户生计转型的基础条件。旅游吸引物权[45]概念由保继刚教授提出,认为作为旅游吸引物的创造者、所有者和贡献者的旅游地居民,理应获得由旅游吸引物价值所产生的收益[46],这一概念已在“阿者科计划”中得以实践证实,通过旅游吸引物权的法人化和分红体系两个方面对农户生计产生影响,这一概念在墨戎苗寨旅游开发中也同样被证实。首先,龙鼻嘴村27栋苗族特色木质穿斗式排扇结构“百年老宅”的户主以民居为旅游吸引物入股默戎苗寨乡村游旅游公司。除张家界欢途旅业占股37.5%外,公司法人代表、股东、员工均为本村村民,公司负责对村民进行系统化培训,使其生计能力得以提升,促进旅游的有序开展,这也成功吸引了部分外出务工人员回村就业。其次,乡村游公司规定传统民居必须遵循不售不破坏的规则,仅可租给公司用于旅游宣传。对民居改造鼓励以木结构为主,外立面贴木材料为辅,公司将给予600元/平方补贴,否则将取消农户这部分收入。苗族传统民居是墨戎苗寨景区最大的旅游吸引点,民居租售虽可以获得租金收入,但也将对村落传统风貌保护的可持续性带来风险,公司对民居租售的约束,将避免村民短期行为对村落风貌造成不可挽回的破坏,促进农户生计稳定。同时,对农田耕种、茶叶种植给予激励,充分利用“古丈毛尖”品牌,采取“合作社+农户+基地”的模式,茶旅结合带动发展,既是对村民传统农耕生计方式的一种保护,也能避免农村土地闲置。

(2)政府的授权支持和旅游公司的技术援助是农户生计转型的重要外部支持。首先湘西州政府、默戎镇政府的授权和支持是墨戎苗寨旅游得以开发的根基条件。在州政府、镇政府资金和政策的支持下,龙鼻嘴村历时多年,分部分批完成了多项村落内旅游基础设施和公共服务设施建设,如2014年丹青河流域默戎段治理工程;2015年“少数民族特色村寨”项目中完成苗寨石板路铺设、特色民居改造、风雨桥架设、苗寨道路硬化等;2016年修扩建停车场、新建苗族鼓舞传习所;2017年新扩建游步道、默戎苗寨餐饮接待中心;2022年翻新风雨桥。此外,州政府鼓励并号召村民、村委成立村集体旅游公司,并派驻政府青年干部、引荐技术团队一起驻村,协助默戎苗寨旅游开发,将旅游发展权利更多地让渡于村民,为民谋利。其次,张家界欢途旅业的经济和技术支持给墨戎苗寨旅游开发提供了重要助力。欢途旅业为默戎苗寨旅游给予了经济支援、技术支持和智力支援,十分注重村民自主创业就业能力培养,不定期对村民进行服务技能、文化教育等全方位培训,使村民更好更快融入到乡村旅游产业发展之中,真正成为本村旅游经营的主体而不被边缘化。此外乡村游旅游公司在欢途旅业的提议下出台了八项涉及医保、民居改造、老人补贴、公司分红、特产售卖、基础设施居住环境改造、就业培训、房屋租赁等措施,使农户真正参与到旅业发展之中,内生发展动力得以调动。

(3)农户自身的生计背景是生计转型的内在因素。墨戎苗寨旅游开发过程中,外部制度的改变为农户生计转型营造了整体的旅游发展环境,但农户之间由于持有资本如劳动力能力、受教育程度、前期资金积累、文化资本拥有等情况不同,现阶段已形成了6种不同生计策略类型农户:旅游主导型、旅游务工型、参与式旅游型、务工主导型、传统纯农型和半工半农型。目前在生计转型上完成得相对较快的是旅游主导型和旅游务工型农户,一方面因为他们的区位和前期资本积累优势,是决定他们从事旅游服务生计转型的重要资本要素;另一方面这两类农户人力资本水平较高,能较为高效的从事村落旅游的相关活动。而参与型农户由于具有一定的文化资本,其实现生计的有效转型和快速提升的方式主要是利用村内发展旅游的外部条件开展旅游经营活动。此外,墨戎苗寨旅游开发也对非旅游型农户形成潜在刺激,从调研结果分析来看,非旅游型农户的生计转型意愿均较为强烈。

(4)在生计策略上,旅游成为传统生计方式的补充。在旅游驱动下乡村地区原有的生计方式往往会出现2类变化结果:一种是旅游与原有的生计方式协调共存,实现生计多样化,另一种是旅游完全替代原有的生计方式,形成新的生计方式。目前默戎苗寨农户的生计已呈现多样化趋势,具体表现为农户传统的农田耕种、茶叶种植等生计方式与旅游平衡发展,旅游已成为传统生计方式的补充。而生计策略也并不是一成不变的,目前的生计策略只是农户当下的选择,随着村落内旅游业的发展变化,也将再次影响农户生计策略选择;村民的生计状况和旅游发展情况也会迫使现有的制度进行再调整,继而实现农户生计转型。

(5)现阶段的生计结果主要表现在两个方面:农户的生计类型和生计资本的变化。首先,从不同类型农户生计来看,旅游型农户相较于非旅游类农户更容易获得就业机会、收入、培训机会等,其生计能力更容易提升,在生计方式选择上也更具有多样性;而部分非旅游型农户主要是通过分红和收租,共享村内旅游发展的利益,如以户为单位参与公司分红,每年获得分红1000—2000元,获取房屋租金每年8000元不等。其次,从生计资本改变结果看,具体表现为:①物质资本方面,村落人居环境品质得到提升,村民家庭生活水平提高;②人力资本方面,村民普遍生计能力得到提升,特别是旅游型农户,而且随着生计能力的提升,对下一代教育意识也普遍提高,村内建村民文化活动中心、图书室等,为村落内农户孩童创造了一个良好的学习氛围,对未来人力资本的培育也是村落农户生计可持续发展的重要保障;③金融资本方面,农户通过分红和收租共享了旅游发展带来的成果和收益,继而实现农户收入增加;④社会资本方面,旅游发展后,村民自觉参与到旅游事务之中,使得村民之间联系更加紧密,同时村民与游客、外部支持等联系也逐渐增强,自2012年以来,接待国家、省、州领导和专家学者34万余人次,极大的扩大了民俗文化的知名度,也扩宽了村民、村委、公司的社会关系网;⑤文化资本方面,旅游开发以弘扬和传承特色民俗文化为主题,使得村民对村落传统民居、历史遗迹等保护意识增强,对苗家鼓舞、苗绣、苗银、苗歌,以及苗族文化习俗等非物质文化传承更加重视,其中苗族四方鼓舞、团圆鼓舞、苗族祭祀中的巫傩绝技等民俗文化艺术精品已转化成文化产品,成为村落文化旅游的亮点;⑥自然资本方面,传统村落旅游发展所获得的收益使得农户也更加意识到保护生态环境的重要性,在整个旅游开展的过程中,村民对自身所处的“茶山—水系—村寨”三素共构生态循环体系有了更加深刻的理解和认识,“发展与保护并存”成为村民的共识,并写入村规民约之中。

5 结论与讨论 5.1 结论在旅游驱动下,传统村落农户的生计转型意愿与旅游活动息息相关,旅游活动作用于结构和制度安排,从而影响村落的脆弱性背景、生计资本投入、生计策略和生计结果。作为传统村落转型发展的一个重要方式,现代化过程中旅游开发给传统村落带来的农户生计转型机制亟需探讨。本文以古丈县龙鼻嘴村为例,构建了旅游驱动下传统村落农户生计转型分析框架,在框架的基础上探讨农户生计类型和转型意愿的关系,详细论述了乡村旅游发展对农户生计策略和生计资本的影响,在对比不同类型农户之间的生计资本和转型意愿差异后,总结其内在影响机制,得出以下结论:

(1)旅游发展使农户生计方式呈现多样化趋势。在旅游驱动下,部分农户积极参与到旅游发展中来,或从事旅游相关工作,或提供旅游吸引物并从中获得直接或间接收益,旅游与原有的生计方式协调共存,实现生计方式的多样化。

(2)旅游发展为农户生计转型营造了整体的发展环境。在旅游发展中,农户之间由于持有资本如劳动力能力、受教育程度、前期资金积累、文化资本拥有等情况不同,现阶段农户生计策略已出现了转型和分化,形成了旅游相关型和非旅游相关型2大类,以及旅游主导型、旅游务工型等6小类不同生计策略类型农户。

(3)农户生计策略不同,其生计资本表现与转型意愿均不同。比较而言,旅游相关型农户生计资本总量高于非旅游相关型,其中旅游主导型生计资本总量最高(0.883),半工半农型最低(0.263)。在转型意愿上,旅游相关型农户生计方式多样化程度高,生计能力提升快,往往能创造更多的生计结果,因此转型意愿不高;而非旅游相关型农户主要通过务工和农作获得生计产出,抗风险能力弱,转型意愿较高。

(4)“墨戎苗寨”的旅游开发在制度的转变以及各生计要素的调节下,使农户实现生计转型。首先,旅游吸引物权的制度化是生计转型得以实现的基础和背景;其次,政府和旅游公司是生计转型的重要外部支持,为农户提供了政策、资金、技术援助;再次,农户自身的转型意愿是生计转型的内生动力。通过制度的转变,“墨戎苗寨”形成了在政府和企业外部支持下,农户内生动力充分发展的长效机制,该机制促使旅游成为当地农户传统生计的重要补充,提升了其生计资本,有效助推农户生计转型。

5.2 讨论本文以可持续生计框架为基础构建了旅游驱动下传统村落农户生计转型分析框架和农户生计资本评价指标体系,详细分析了“墨戎苗寨”旅游开发中结构和制度的转变对当地农户生计的影响,对比了不同类型农户之间的生计资本和转向意愿的差异,并探讨了导致农户生计转型的影响机制。同时本文更突出案例地结构与制度对生计的影响作用,从更宽广的角度理解农户生计,是DFID可持续生计框架在中国特色乡村旅游发展模式下的新尝试。

当前我国已如期全面完成脱贫攻坚目标任务,我国现行标准下农村贫困人口实现全部脱贫,但巩固脱贫攻坚成果之路还道阻且长,农村脱贫人口要实现持续稳定增收,内生发展能力不断提升,还存在诸多困难[47]。与其它地区相比,传统村落发展旅游的问题更加复杂多维,存在保护与发展并存的矛盾,面临农户可持续生计能力低、自我发展能力弱、风险抵抗力低[48]、收入低且来源不稳定、人群文化认知水平与现代文明存在差异[49]、基本公共服务水平较低等特征。旅游的开展虽然可以实现农村产业升级、农户收入提升、农村环境改善等,同时也将深刻影响当地农户本身生计资本的改变、生计方式的选择等,旅游生计的选择,则会减少其它生计方式的收入,也可能使该地区陷入贫困陷阱或面临其它生计风险,这是传统村落发展旅游产业所面临的普遍存在的问题。当下,龙鼻嘴村的旅游开发已初具成效,成功带动了村民实现绝对脱贫,但受外部经济形势影响,以及周边旅游市场趋于饱和,游客量有所下降,旅游的经济带动能力也出现了下降的趋势,传统村落中各类农户所面临的生计风险也逐渐显现,因此,要激活市场营商环境, 拓展农户增收空间。旅游衍生农户失权现象对生计转型有一定的影响,农户增权对增加和拓展农户的生计资产具有积极作用。传统村落农户生计转型的意愿不高,一方面源于对于利益的需求没有得到满足,另一方面农户文化适应能力有差别。本文对于该角度的研究和分析还不够深入,后续研究需要对其机理进行深入梳理。传统文化及民族文化认知、拥有及运用对传统村落农户生计转型及可持续生计能力的影响也需要进一步进行理论和实践的检验。

致谢: 真诚感谢匿名评审专家在论文评审中所付出的时间和精力,评审专家对本文农户生计转型框架、农户生计转型意愿主题的明确以及论文结构等方面提出的宝贵修改意见,使本文获益匪浅。调研过程中,得到墨戎镇政府、龙鼻嘴村村委及墨戎苗寨乡村游有限责任公司相关负责人的大力支持,在此一并致谢!| [1] |

Chambers R, Conway G R. Sustainable rural livelihoods: Practical concepts for the 21st century[R]. Brighton: Institute of Development Studies, 1992.

|

| [2] |

李龙, 杨效忠. 廊道型乡村旅游地农户生计资本评价与空间格局特征——以大别山国家风景道为例[J]. 地理科学, 2021, 41(2): 340-349. [Li Long, Yang Xiaozhong. Evaluation and spatial pattern of farmers' livelihood capital in corridor-type rural tourism areas: A case study of the Dabie Mountain national landscape[J]. Scientia Geographica Sinica, 2021, 41(2): 340-349.] |

| [3] |

姚佳昌, 王金平. 村落遗产的价值认知与保护发展反思[J]. 文化遗产, 2022(5): 143-150. [Yao Jiachang, Wang Jinping. Reflection on the value cognition, protection and development of village heritage[J]. Cultural Heritage, 2022(5): 143-150. DOI:10.3969/j.issn.1674-0890.2022.05.022] |

| [4] |

林祖锐, 理南南, 常江, 等. 传统村落空心化区位分异特征及形成机理研究: 以山西省阳泉市传统村落为例[J]. 现代城市研究, 2016(1): 16-23. [Lin Zurui, Li Nannan, Chang Jiang, et al. The differentiation characteristics and formation mechanism of hollowrization in traditional villages: A case study of the traditional villages in Yangquan, Shanxi[J]. Modern Urban Research, 2016(1): 16-23. DOI:10.3969/j.issn.1009-6000.2016.01.003] |

| [5] |

Mbaiwa J E, Stronza A L. The effects of tourism development on rural livelihoods in the Okavango Delta, Botswana[J]. Journal of sustainable tourism, 2010, 18(5): 635-656. DOI:10.1080/09669581003653500 |

| [6] |

包乌兰托亚, 郑丹, 王慧. 乡村旅游与农村可持续生计耦合协调的时空演化与驱动机制研究——以青岛市为例[J]. 中国农业资源与区划, 2023, 44(6): 229-242. [Bao Wulantuoya, Zheng Dan, Wang Hui. Spatio-temporal evolution and driving mechanism of the coupling coordination of rural tourism and rural sustainable livelihoods: A case study of Qingdao city[J]. Chinese Journal of Agricultural Resources and Regional Planning, 2023, 44(6): 229-242.] |

| [7] |

张军以, 井金宸, 苏维词. 乡村振兴下贵州民族村寨农户生计转型机制与发展路径[J]. 贵州民族研究, 2022, 43(2): 138-143. [Zhang Junyi, Jing Jinchen, Su Weici. The transformation mechanism and development model of farmers' livelihood in Guizhou ethnic villages under the background of rural revitalization[J]. Guizhou Ethnic Studies, 2022, 43(2): 138-143.] |

| [8] |

Scoones I. Sustainable rural livelihoods: A framework for analysis[J]. Institute of Development Studies, 1998(12): 1-16. |

| [9] |

Su M M, Wall G, Jin M. Island livelihoods: Tourism and fishing at Long islands, Shandong province, China[J]. Ocean & Coastal Management, 2016, 122(1): 20-29. |

| [10] |

Karki S T. Do protected areas and conservation incentives contribute to sustainable livelihoods? A case study of Bardia National Park, Nepal[J]. Journal of Environmental Management, 2013, 128(6): 988-999. |

| [11] |

席建超, 张楠. 乡村旅游聚落农户生计模式演化研究——野三坡旅游区苟各庄村案例实证[J]. 旅游学刊, 2016, 31(7): 65-75. [Xi Jianchao, Zhang Nan. An analysis of the sustainable livelihood Gougezhuang village of tourism households: A case study in Yesanpo tourism area[J]. Tourism Tribune, 2016, 31(7): 65-75.] |

| [12] |

贺爱琳, 杨新军. 乡村旅游发展对农户生计的影响——以秦岭北麓乡村旅游地为例[J]. 经济地理, 2014(12): 174-181. [He Ailin, Yang Xinjun, Chen Jia, et al. Impact of rural tourism development on farmer's livelihoods: A case study of rural tourism destinations in northern slop of Qinling Mountains[J]. Economic Geography, 2014, 34(12): 174-181.]

|

| [13] |

Farrington, Jo hn. Sustainable livelihoods in practice: Early applications of concepts in rural areas[J]. Natural Resource Perspectives, 1999, 42(6): 353-364. |

| [14] |

郭华, 杨玉香. 可持续乡村旅游生计研究综述[J]. 旅游学刊, 2020, 35(9): 134-148. [Guo Hua, Yang Yuxiang. Research review of susta-inable livelihood of rural tourism[J]. Tourism Tribune, 2020, 35(9): 134-148.] |

| [15] |

Su M M, Wall G, Wang Y, et al. Livelihood sustainability in a rural tourism destination—Hetu town, Anhui province, China[J]. Tourism Management, 2019(71): 272-281. |

| [16] |

张爱平, 侯兵, 马楠. 农业文化遗产地社区居民旅游影响感知与态度——哈尼梯田的生计影响探讨[J]. 人文地理, 2017, 32(1): 138-144. [Zhang Aiping, Hou Bing, Ma Nan. Community residents' perception of tourism impacts and their participation attitude in agricultural heritage sites: A case study of Hani terraces[J]. Human Geography, 2017, 32(1): 138-144. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2017.01.019] |

| [17] |

Teresa C T, Geoffrey Wall. Tourism as a sustainable livelihood strategy[J]. Tourism Management, 2009, 20(1): 90-98. |

| [18] |

陈佳, 张丽琼, 杨新军. 乡村旅游开发对农户生计和社区旅游效应的影响——旅游开发模式视角的案例实证[J]. 地理研究, 2017, 36(9): 1709-1724. [Chen Jia, Zhang Liqiong, Yang Xinjun, et al. The impact of tourism development on changes of households' livelihood and community tourism effect: A case study based on the perspective of tourism development mode[J]. Geographical Research, 2017, 36(9): 1709-1724.] |

| [19] |

王中雨. 我国乡村旅游型失地农民的社会福利状况和社会保障问题[J]. 改革与战略, 2017, 33(11): 167-170. [Wang Zhongyu. The survival status and social benefit guarantee of rural tourism land lost farmers in China[J]. Reformation & Strategy, 2017, 33(11): 167-170.] |

| [20] |

王新歌, 席建超, 陈田. 社区居民生计模式变迁与土地利用变化的耦合协调研究——以大连金石滩旅游度假区为例[J]. 旅游学刊, 2017, 32(3): 107-116. [Wang Xinge, Xi Jianchao, Chen Tian. Coupling coordination between livelihoods and land use change in local community: Case study of Jinshitan resort, China[J]. Tourism Tribune, 2017, 32(3): 107-116. DOI:10.3969/j.issn.1002-5006.2017.03.016] |

| [21] |

Nyaupane G P, Poudel S. Linkages among biodiversity: Livelihood and tourism[J]. Annals of Tourism Research, 2011, 38(4): 1344-1366. DOI:10.1016/j.annals.2011.03.006 |

| [22] |

马瑛, 吴冰, 贾榕榕. 乡村旅游引导乡村振兴绩效评价研究——以太原市王吴村为例[J]. 中国农业资源与区划, 2021, 42(12): 124-131. [Ma Ying, Wu Bing, Jia Rongrong. Research on performance evalaution of rural revitalization led by rural tourism: Take Wang Wucun of Taiyuan as an example[J]. Chinese Journal of Agricultural Resources and Regional Planning, 2021, 42(12): 124-131.] |

| [23] |

Stronza A, Gordillo J. Community views of ecotourism[J]. Annals of Tourism Research, 2008, 35(2): 448-468. DOI:10.1016/j.annals.2008.01.002 |

| [24] |

Lapeyre R. Community-based tourism as a sustainable solution to maximize impacts locally? The Tsiseb conservancy case, Namibia[J]. Development Southern Africa, 2010, 27(5): 757-772. DOI:10.1080/0376835X.2010.522837 |

| [25] |

Iorio M, Corsale A. Rural tourism and livelihood strategies in Romania[J]. Journal of Rural Studies, 2010, 26(2): 152-162. DOI:10.1016/j.jrurstud.2009.10.006 |

| [26] |

Stronza A, Gordillo J. Community views of ecotourism[J]. Annals of Tourism Research, 2008, 35(2): 448-468. DOI:10.1016/j.annals.2008.01.002 |

| [27] |

Li Y, Yu H, Chen T, et al. Livelihood changes and evolution of upland ethnic communities driven by tourism: A case study in Guizhou province, southwest China[J]. Journal of Mountain Science, 2016, 13(7): 1313-1332. DOI:10.1007/s11629-015-3631-6 |

| [28] |

Gurung D B, Seeland K. Ecotourism benefits and livelihood improvement for sustainable development in the nature conservation areas of Bhutan[J]. Sustainable Development, 2011, 19(5): 348-358. DOI:10.1002/sd.443 |

| [29] |

包乌兰托亚, 高乐华. 基于IRT框架的乡村旅游协同发展机制研究——以山东省典型村为例[J]. 农业现代化研究, 2021, 42(5): 815-826. [Bao W L T Y, Gao L H. Research on the coordinated development mechanism of rural tourism based on the IRT framework: A case study of typical villages in Shandong province[J]. Research of Agricultural Modernization, 2021, 42(5): 815-826.] |

| [30] |

Anup K C, Parajuli B T. Tourism and its impact on livelihood in manaslu conservation Area, Nepal[J]. Environment, Development and Sustainability, 2014, 16(5): 1053-1063. DOI:10.1007/s10668-013-9512-7 |

| [31] |

Manyara G, Hung K. Poverty alleviation via tourism cooperatives in China: The story of Yuhu[J]. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 2014, 26(6): 879-906. DOI:10.1108/IJCHM-02-2013-0085 |

| [32] |

Hoang H. T, Vancaker V, Rompaey A. Changing human-landscape interactions after development of tourism in the northern vietnamese highlands[J]. Anthropocene, 2014, 15(5): 42-51. |

| [33] |

孙九霞, 刘相军. 生计方式变迁对民族旅游村寨自然环境的影响[J]. 广西民族大学学报(哲学社会科学版), 2015, 37(3): 78-85. [Sun Jiuxia, Liu Xiangjun. Influence of changes in livelihood means on the natural environment of the ethnic tourist villages: An tourism anthropological investigation of Yubeng village[J]. Journal of Guangxi University for Nationalities, 2015, 37(3): 78-85.] |

| [34] |

Scheyvens R. The challenge of sustainable tourism development in the Maldives: Understanding the social and political dimensions of sustainablilty[J]. Aisa Pacific Viewpoint, 2011, 52(2): 148-164. DOI:10.1111/j.1467-8373.2011.01447.x |

| [35] |

DFID U K. Sustainable livelihoods guidance sheets[R]. London: Department for International Development (UK), 1999: 445.

|

| [36] |

Shen F, Hughey K F D, Simmons D G. Connecting the sustainable livelihoods approach and tourism: A review of the literature[J]. Journal of Hospitality and Tourism Management, 2008, 15(1): 19-31. DOI:10.1375/jhtm.15.1.19 |

| [37] |

Ma J, Zhang J, Li L, et al. Study on livelihood assets-based spatial differentiation of the income of natural tourism communities[J]. Sustainability, 2018, 10(2): 353-364. DOI:10.3390/su10020353 |

| [38] |

刘相军, 孙九霞. 民族旅游社区居民生计方式转型与传统文化适应: 基于个人建构理论视角[J]. 旅游学刊, 2019, 34(2): 16-28. [Liu Xiangjun, Sun Jiuxia. Traditional cultural adaptation of residents in an ethnic tourism community: Based on personal construction theory[J]. Tourism Tribune, 2019, 34(2): 16-28.] |

| [39] |

王蓉, 代美玲, 欧阳红, 等. 文化资本介入下的乡村旅游地农户生计资本测度——婺源李坑村案例[J]. 旅游学刊, 2021, 36(7): 56-66. [Wang Rong, Dai Meiling, Ou Yanghong, et al. Measurement of rural households' livelihood assets with cultural capital intervention: A case study of Likeng village in Wuyuan[J]. Tourism Tribune, 2021, 36(7): 56-66.] |

| [40] |

温馨, 陈佳, 杨新军, 等. 乡村旅游开发下农户生计适应变化与影响机理研究——以延安市乡村旅游为例[J]. 中国农业资源与区划, 2020, 41(4): 250-259. [Wen Xin, Chen Jia, Yang Xinjun, et al. Study on adaptation change of farmers' lilivihood and the influence mechanism under tourism development: A case study of rural tourism in Yan'an city[J]. Chinese Journal of Agricultural Resources and Regional Planning, 2020, 41(4): 250-259.] |

| [41] |

李鑫, 杨信军, 陈佳, 等. 基于农户生计的乡村能源消费模式研究: 以陕南金丝峡乡村旅游地为例[J]. 自然资源学报, 2015, 30(3): 384-396. [Li Xin, Yang Xinjun, Chen Jia, et al. Research on rural energy consumption pattern based on farmers' livelihood: A case study in Jinsixia rural tourist destination[J]. Journal of Natural Resources, 2015, 30(3): 384-396.] |

| [42] |

崔晓明, 杨新军. 旅游地农户生计资本与社区可持续生计发展研究——以秦巴山区安康一区三县为例[J]. 人文地理, 2018, 33(2): 147-153. [Cui Xiaoming, Yang Xinjun. A research on farmers' livelihood assets and sustainable livelihoods development of commuunity: A case study of Ankang in Qingling-Bashan Mountainous area[J]. Human Geography, 2018, 33(2): 147-153. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2018.02.019] |

| [43] |

陈佳, 张丽琼, 杨新军. 乡村旅游开发对农户生计和社区旅游效应的影响——旅游开发模式视角的案例实证[J]. 地理研究, 2017, 36(9): 1709-1724. [Chen Jia, Zhang Liqiong, Yang Xinjun, et al. The impact of tourism development on changes of households' livelihood and community tourism effect: A case study based on the perspective of tourism development mode[J]. Geographical Research, 2017, 36(9): 1709-1724.] |

| [44] |

李伯华, 易韵, 窦银娣. 旅游驱动型传统村落农户生计转型和文化适应研究——以江永县兰溪村为例[J]. 华中师范大学学报(自然科学版), 2023, 57(2): 281-292. [Li Bohua, Yi Yun, Dou Yindi. Livelihood transformation and cultural adaptation of tourism-driven traditional village farmers: A case study of LanxiVillage, Jiangyong County[J]. Journal of Central China Normal University(Nat. Sci.), 2023, 57(2): 281-292.] |

| [45] |

保继刚, 杨兵. 旅游开发中旅游吸引物权的制度化路径与实践效应——以"阿者科计划"减贫试验为例[J]. 旅游学刊, 2022, 37(1): 18-31. [Bao Jigang, Yang Bing. Institutionalization and practices of the"rights to tourist attractions"(RTA) in "Azheke Plan": A fieldstudy of tourism development and poverty reduction[J]. Tourism Tribune, 2022, 37(1): 18-31.] |

| [46] |

许扬, 保继 刚". 阿者科计划"对农户生计的影响分析——基于DFID可持续生计框架[J]. 热带地理, 2022, 42(6): 867-877. [Xu Yang, Bao Jigang. A study of farmer' livelihoods in "Azheke Plan": Based on the DFID sustainable livelihood framework[J]. Tropical Geography, 2022, 42(6): 867-877.] |

| [47] |

赵鑫, 苏武峥, 王晓 伟". 三区三州"脱贫地区防止返贫致贫应对策略研究: 基于脆弱性分析视角[J]. 江苏海洋大学学报(人文社会科学版), 2021, 19(2): 123-132. [Zhao Xin, Su Wuzheng, Wang Xiaowei. Study on the strategies of preventing returning to poverty in "Three regions and three states" poverty: Free areas: From the perspective of vulnerability analysis[J]. Journal of Jiangsu Ocean University (Humanities & Social Sciences Edition), 2021, 19(2): 123-132.] |

| [48] |

郭华, 杨玉香. 可持续乡村旅游生计研究综述[J]. 旅游学刊, 2020, 35(9): 134-148. [Guo Hua, Yang Yuxiang. Research review of sustainable livelihood of rural tourism[J]. Tourism Tribune, 2020, 35(9): 134-148.] |

| [49] |

谢雪莲, 李会琴, 徐宁. 可持续旅游生计研究进展综述[J]. 江苏商论, 2020(8): 52-58. [Xie Xuelian, Li Huiqin, Xu Ning. Reviews on sustainable livelihood for tourism[J]. Jiangsu Commercial Forum, 2020(8): 52-58.] |