2. 南开大学 旅游与服务学院, 天津 300350;

3. 四川大学 文化科技协同创新研发中心, 成都 610065

2. School of Tourism and Service Management, Nankai University, Tianjin 300350, China;

3. Interdisciplinary Center for Culture, Science and Technology, Sichuan University, Chengdu 610065, China

现代社会物质文明跨越式的发展,高强度、功利化的生活方式促使人们不断寻求价值的重构与深刻的精神体验。旅游作为一种典型的精神体验过程,成为慰藉精神的工具。通过旅游,旅游者能够在日常的世俗生活与神圣的旅游世界之间往返,完成从世俗到神圣,最终回到世俗的过程[1]。由于与宗教仪式、通过仪式等各种典型仪式具有极相似的结构,旅游也常被视为一种仪式[2]。其带来的旅游仪式感常常令旅游者在旅游之后也能够回忆与品味旅游中的精彩之处,甚至想要再度到访该旅游目的地。因此,越来越多的旅游者表露出对旅游仪式感的需求[3]。

旅游仪式感是由旅游仪式带来的独特心理状态,对旅游仪式感的讨论离不开旅游仪式的相关研究。Graburn将人类学仪式理论中的“通过仪式”引入对旅游的分析中,提出了“旅游仪式理论”[2]。该理论认为,旅游是一种与日常生活、工作形成强烈反差,集休闲、旅行于一体的特殊仪式。这一独特的视角揭示了旅游本质的同时,也首次将仪式理论与旅游学的研究相结合。相继有学者围绕旅游仪式理论展开进一步的讨论与延伸,从社会学、旅游人类学等角度出发,探索“旅游仪式”现象的抽象本质与底层理论逻辑。随着研究的深入,研究者更加关注旅游仪式给“人”带来的旅游仪式感。与之相关的研究主题主要包括以下两类:第一类是对旅游仪式感概念的基础理论构建,包括对其定义、特征、功能、分类的探讨,这些研究均为定性研究。第二类则是对旅游仪式感后效的研究,如旅游仪式感对旅游者忠诚的提升作用[7]。这些研究往往采用定量的方法,需要在拥有可靠的测量工具的基础之上才得以进行。而相关学者认为旅游仪式感与消费仪式感等概念类似,是仪式感在不同领域的体现,因此直接采用其他领域中的仪式感测量指标[7, 8]。这无疑忽略了旅游学科的特殊性:旅游者在非惯常环境下的独特心理状态与行为表现决定了旅游仪式感可能具有区别于其他仪式感的独特内涵与属性维度,继而旅游仪式感也需要更加准确且具有学科特性的测量量表。因此,缺乏科学有效的测量指标已经限制了旅游仪式感研究的发展,也削弱了旅游仪式感的应用价值。鉴于此,本文利用质性研究探索旅游仪式感的属性维度,开发旅游仪式感测量量表,并对量表的信效度进行检验。研究结果不仅完善了旅游仪式感的基础理论,还为后续研究提供了可靠的测量工具。

2 文献回顾 2.1 仪式、仪式理论与旅游仪式理论仪式最早出现在宗教领域,指与宗教有关的教义陈述、祭祀、礼拜活动等[12, 13]。随着历史的演变和时间的推移,重复的仪式演变为固定的习俗和习惯,社会学学者对仪式的讨论语境逐渐由宗教转变到社会生活中。其中,Durkheim提出“神圣—世俗”二元论 [14],即世界被分为两大领域:包含“神圣(宗教生活)”事物的领域,和包含“世俗(世俗生活)”事物的领域,这两个世界借助于仪式才能得到沟通。法国社会学家Van Gennep[15]则继续推动了仪式的世俗化,提出“通过仪式”理论。该理论认为无论是周岁、成年或嫁娶,都是象征着生命阶段过渡的仪式。整个过程包括“分离—过渡—组合”三个阶段,即个人首先会仪式性地被社会整体排除出去,隔离一段时间,最后重新融入社会。在此之后,Tunner [16]、Haviland [17]紧承前人研究,提出阈限理论、共睦态和强化仪式等学说,进一步延伸了仪式的相关理论。

受人类学与社会学中仪式研究的启发,在旅游领域,Graburn借鉴“神圣—世俗”二元论与“通过仪式”理论,提出旅游仪式理论,即最好将旅游看作一种“特殊的仪式”[2]。Graburn指出旅游的过程与仪式类似,同样具有三个阶段:在旅游前,旅游者处于世俗状态;在旅游中,旅游者到达“阈限期”,此时日常生活的结构性需求得到消解,通过含有颠覆性和逆反性的行为,达到对抗世俗规范的目的,一种“神圣的氛围”环绕着他们;旅游完成后,旅游者重新回到世俗中,这看似是回到原点,但旅游者由于旅游中的能量积蓄,已经达到了一种“更新状态”。因此,旅游作为旅游者在充满束缚的世俗生活与神圣的旅游世界之间往返的通道,被视作特殊的仪式。基于此,张雨笛等学者将以往研究中对仪式的微观理解,与从宏观视角出发的旅游仪式理论相结合,将旅游仪式划分为宏观与微观两个层面[18]。宏观旅游仪式是指把旅游本身视作特殊仪式,没有具体的对象物;而微观的旅游仪式则包括旅游仪式性事件和仪式类文化旅游产品。

得益于旅游仪式理论的提出,学者们找到一种认识现代旅游的新视角。但更为重要的是,旅游仪式理论为旅游本身作为特殊的仪式,能够促使旅游者产生旅游仪式感这一现象提供了理论依据。

2.2 旅游仪式感 2.2.1 旅游仪式感的概念西方学者习惯将“仪式”作为研究对象,因此对“仪式感”一词的探索多见于国内学者。就仪式感的定义,相关学者提出了“仪式感是仪式过程中主体的一种内心活动”[19]、“仪式感能够促使自身认知、行为与思想达到高度一致”[20]、“在仪式或仪式性事件中,个体融入特定的仪式环境,从而达到的一种混沌的心理状态”[21]等说法。基于此,部分研究者认为旅游仪式感是仪式感在旅游领域当中的具体应用,从本质上来说,旅游仪式感于仪式感而言,并无特殊之处。因此,他们通常借鉴仪式感的定义来描述旅游仪式感[3, 21]。

就旅游仪式感的概念内涵来说,目前学界尚未达成一致意见。但通过引申得到的旅游仪式感定义,侧重于微观描述,认为旅游仪式感来源于旅游中的仪式性元素。然而基于旅游仪式理论,旅游者在旅游前就能够通过将旅游本身看作特殊仪式而产生旅游仪式感。因此,与对旅游仪式的划分一脉相承,相关研究认为,旅游仪式感的来源有两类,一类是将旅游本身看作特殊的仪式而产生的仪式感,这也是旅游仪式感内涵中区别于其他仪式感的重要部分,被称为宏观旅游仪式感;另一类则是因为旅游中的仪式性元素,旅游者产生了仪式感,这被称为微观旅游仪式感[18]。王晓丹认为,这两个层次的旅游仪式感具有相辅相成的关系[21]。

因此,结合先前研究,旅游仪式感定义主要强调三个方面:

第一,认知性。“促使自身认知、行为与思想达到高度一致”的描述暗示旅游仪式感的内涵是“感觉、认知、理解”的结合。其中,感觉侧重于强调旅游者在生理上接收刺激带来的直接结果,其不需要经过心智加工,例如糖分刺激人体产生多巴胺带来的幸福感。但旅游仪式感并不止步于这种感觉。具体说来,由于仪式的一个重要特征就是象征性[22, 23],强调旅游者需要由外在的形式走向对其象征内涵的解读。因此,旅游仪式感的形成也离不开旅游者对旅游本身或者仪式性事件、情景的个人解读,它是在对周围环境感觉的基础上,将得到的信息经过心智的加工,认知、理解、内化再对外界做出反应,并形成相应心理状态的一个过程。

第二,整体性。“融入特定的仪式情景”、“与外界建立联系而产生的情感反应总和”、“自身认知、行为与思想”等描述表明旅游仪式感是一种关于个体与整体环境之间关系的认知与情感反应,即产生旅游仪式感的个体能够意识到自身与周围环境存在联系,甚至基于独特的人生经历来解读周围的仪式性场景,最终与其相融。因此不能抛除外界环境因素,如自然物、建筑甚至周围人的行为、情绪等,孤立地探讨旅游仪式感中个体的主观能动性。

第三,双层次性。宏观与微观旅游仪式感的划分表明了旅游仪式感双层次内涵。首先,基于旅游仪式理论,宏观旅游仪式感是指旅游者将旅游本身赋予独特的意义而产生的仪式感,它是旅游者主动将旅游与人生意义、个人情怀等产生关联的结果。微观旅游仪式感是指旅游者因为旅游过程中的仪式性事件而形成的仪式感,它是旅游者接收外在刺激后被动形成的部分。两者可以独立存在,但在一定条件下也能够相互影响、转化。一方面,宏观旅游仪式感能够强化和支撑微观旅游仪式感。对于本身就拥有宏观旅游仪式感的旅游者来说,更可能以神圣的视角去看待旅游过程中所发生的事件,这促进了旅游者对仪式性事件或场景的感知,此时微观旅游仪式感得到支撑与强化。另一方面,微观旅游仪式感能帮助维持宏观旅游仪式感。对于旅游之前就形成了宏观旅游仪式感的旅游者,这一部分仪式感是抽象的。然而仪式性元素通过具象表征,促进微观旅游仪式感形成的同时,恰恰使抽象负载于具象上,强化了旅游本身的仪式地位,继而帮助维持宏观旅游仪式感。

故借鉴前人研究,本文将旅游仪式感界定为:个体由于将旅游赋予个人意义或因融入旅游相关的仪式性事件、仪式性情景而形成的一种,对个体与环境、其他旅游者以及自我之间在精神层面上的关系的感知、审视、理解的心理状态总和。

2.2.2 旅游仪式感的影响与测量由于旅游仪式感缺少科学有效的量表,因此关于其影响的研究并不多。其中,严星雨和杨效忠利用归纳的方法,分析了旅游仪式感对目的地管理形成的积极影响[3]。除此之外,仅少量研究者采用定量的方法检验了旅游仪式感对旅游者的影响[7, 24]。还有部分学者,提出了旅游仪式感可能提升旅游者幸福感、旅游者再回顾意愿的命题,但也未对上述命题进行验证[18]。

值得关注的是,目前相关的定量研究仍借鉴其他领域中的仪式感量表,主要是消费仪式感量表来测量旅游仪式感[7, 24, 25]。由于旅游仪式感具有自身的独特性:与宗教仪式相比,旅游并不具备完整且严肃的流程,灵活性大;而与寻常的仪式性事件,如消费仪式、庆祝仪式相比,旅游过程具有范围更大的空间异化[4],持续更久的时间流逝等特点,因此旅游仪式感可能具有更强的综合性,包含更多的维度与更丰富的内涵,不能简单地套用其他领域的结论。然而,本研究领域缺少具有旅游学科特色、充分反映旅游仪式感特征的量表。其他领域的仪式感量表是否适用于旅游情景,也需打上问号。这些问题不仅关系着当下研究结果的可靠性,对未来相关量化研究也有至关重要的影响。

因此,本研究围绕两个问题展开:一是基于质性研究,回答旅游仪式感包括哪些属性维度的问题,深入探索旅游仪式感的内涵与性质;二是遵循严格的量表开发过程,开发科学有效的旅游仪式感测量量表。

3 旅游仪式感属性维度的质性研究 3.1 研究方法 3.1.1 研究样本本研究采取网络游记和访谈收集资料。首先,选取马蜂窝、穷游网、携程网三个知名旅游网站,以“旅游仪式感”为关键词进行搜索,选定39篇高质量游记,共19万字作为资料,以网站名加序号进行编号。其次,采用深度访谈,重新选取另一批受访者收集资料。受访者需要符合两个条件:第一,在三个月内进行过具有旅游仪式感的旅游,以保证有丰富的内容可挖掘;第二,具有较好的语言组织能力。我们遵循文本分析与样本抽取交替进行的原则,根据需要随时调整样本的选择。最终访谈31位受访者,年龄覆盖在17—58岁。访谈包括四个部分:受访者基本信息;回忆一次具有旅游仪式感的经历;产生旅游仪式感时的状态、感受等;开放式的讨论。以FT加序号进行编号,共获得约20万字的访谈文本。

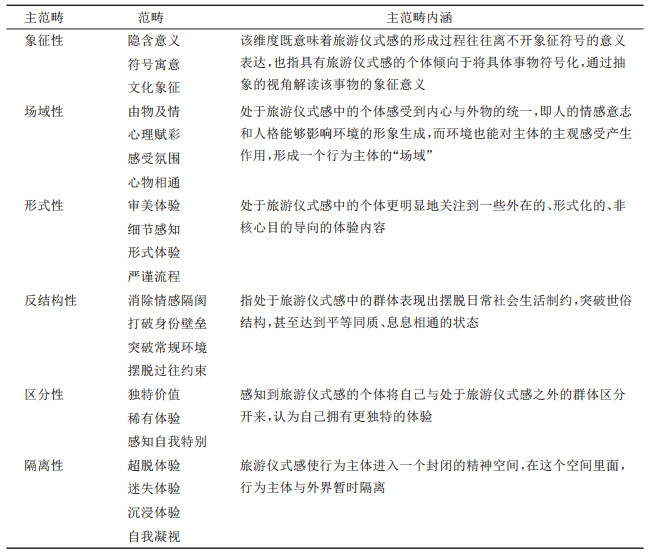

3.1.2 资料编码为保证编码的信效度,由三名研究者共同编码。在最后7篇游记、8篇访谈中均未出现新的概念,表明理论达到饱和。开放式编码形成了96个概念,删除频次低于3的概念后,保留73个概念,并归纳为22个范畴。主轴编码归纳出6个主范畴(表 1)。其中,象征性(symbol)、场域性(field)以及形式性(formalism)反映的是个体由于其与周围环境的关系所形成的心理状态;反结构性(anti-structure)与区分性(distinction)则反映的是个体由于其与其他旅游者的关系所形成的心理状态;隔离性(separation)反映的是个体由于其与自我的关系所形成的心理状态。最后,选择性编码提炼出“旅游仪式感属性维度”这一核心范畴。

| 表 1 旅游仪式感编码结果表 Tab.1 Coding of Perception of Tourism Ritual |

象征性指处于旅游仪式感中的个体能通过符号性转换,为情境中的元素赋予独特的涵义。这种涵义的赋予,既来源于旅游者自身的经历,如“比如我的毕业旅行,象征着我人生的一个重要节点”(FT-10),也来源于群体共识中的某种象征符号,如“蝴蝶泉在白族人民的心中是象征着忠贞爱情的泉水”(XC-03),还来源于历史文化,如“花嫁暖帘号列车起源于一种名叫‘花嫁暖帘’的婚嫁习俗……我和他牵着手,静静坐在花嫁暖帘号列车上……好像真的踏上了一条通往幸福的道路,内心充满仪式感与感动”(FT-22)。同时,该维度也意味着旅游仪式感令旅游者倾向于从更深刻、抽象的角度去理解具体事物:“我不仅感觉到我在做这个事情本身,我还感觉到我完成了一种仪式”(FT-07)。

3.2.2 场域性处于旅游仪式感中的个体,一方面,可以借助预先形成的意象认知去感受景观,从而识别到的是一个“氛围场”,即外物的“烘托”,令旅游者感知到的超过了环境本身,而倾向于捕捉无形的氛围,如“在寂静的夜里听着火花跳动的声音……仰望夜空的经历显得格外浪漫”(QYW-08)、“室内有各种灯光,光线也不充足,营造出神秘感”(FT-14),旅游者借助火花、灯光,捕捉到浪漫、神秘的氛围,这超越了实体的景观,是景物的意象化。另一方面,旅游者也会因为主观感受而去动态地识别环境,行为主体和环境之间形成相互作用。当相互作用达到一定的程度时,便会产生“人”与“物”的交融状态。这种交融可能是由物及人,如“秃鹫一直往那个地方飞,黑压压的一片……自己好像也被他们的哀鸣感染了,周围都沉重起来”(FT-04),旅游者受到动物哀鸣所传递情绪的感染,与周围事物共同“沉重起来”。此时,环境给予行为主体强烈的感官刺激,形成身体与景物融入的具身体验。交融也可能是由人及物:“头盔闪耀着光芒,让周围也变得神圣”(FT-06)。在汶川地震博物馆中了解到救援部队英雄事迹的旅游者,因为内心的敬意而感觉到周围环境也变得神圣起来,即心理赋彩。这种交融还会令行为主体感知到景观元素与自身的心意相通,如“远处的山和水仿佛都与我心意相通”(FT-26)、“我在草原上大笑,远处的羊群也在叫着,好像在跟我一起笑”(FT-23),呈现出“羊群在跟我一起笑”的心理活动,感觉自己与景物彼此相通。

3.2.3 形式性旅游仪式感形成过程中,旅游者更加关注旅游体验的形式化,尽管其可能并非为旅游活动的核心目的服务。例如“茶艺师一套表演流程下来,让人仪式感满满。”(FT-24)、“也可以找个靠窗位置,看日出升起……每一口早餐都充满仪式感”(MFW-02),正如文字中所描述,餐前表演并不影响食物的外在或味道;进餐的地点是在能看见日出的地方,还是一个随意的饭店,也并不影响食物的口感,但恰恰是这繁复的流程与浪漫的氛围,使得进餐这一简单行为也变得仪式感满满。除此之外,事物的外在与细节也与个体的核心体验并无关系,但也成为其旅游仪式感的重要体现部分,如“虽然这些金箔并不影响它的口味,但精致的外观就是让你觉得满满的仪式感”(QYW-4)、“仪式感就体现在一些细节上,比如花瓶的花摆放的方向”(FT-07)。

3.2.4 反结构性如QYW-13的文本中提到“我们彼此之间的距离被迅速拉近……打开心扉,这种感觉真的很奇妙,好像大家成为了一个集体,不在乎彼此之间的差异……挖掘了每个人内心的故事”。可以发现,旅游者使用“距离被拉近”、“打开心扉”、“不在乎彼此之间的差异”、“挖掘了每个人内心的故事”等句子表达处于旅游仪式感的个体与在场其他个体之间的界限被打破,大家摆脱了社会生活的固定结构使得同处于该状态的个体能够互相敞开心扉。个体的行为变得不受约束,同时彼此的情感交流更为自由,能够产生移情式的共鸣体验或情绪感染,因此常形成群体性的情感高峰。

再如“我会更加敏感地去察觉与平常生活的不同……这可能是对平常枯燥、乏味的环境的一个跳脱与突破吧”(FT-06),旅游者采用“更加敏感地去察觉与平常生活的不同”“对平常枯燥、乏味的环境的一个跳脱与突破”等句子,表明产生旅游仪式感的个体会更敏感地感知到自身处于非常规环境,意识到自身实现了对日常环境的突破。

除了在环境、身份、情感方面的突破,处于旅游仪式感的个体还感到一种状态的颠覆,对过去约束的摆脱。例如“那个时候你就已经是抛开自己本身原有的那种生活状态,感觉自己摆脱了过往的束缚,全身心投入到另一种环境当中去”(FT-16),表明社会生活长期的单调、枯燥令旅游者能量匮乏。将旅游当作一种更新自我的仪式,产生的旅游仪式感令旅游者抛开了固有的生活态度,逃离特定的生活状态,这也是一种对固化的社会生活结构的突破与反抗。

3.2.5 区分性如同仪式一般,通过象征身份的外在符号、独有的仪式语言、动作等将仪式内外的群体区分开来,旅游仪式感也具有区分性。例如:“我们做出彼此之间才懂的统一的手势,这好像一种仪式……感觉与其他人区分开来,这才显示出我们是一个团队”(FT-10)。“在《灌篮高手》的取景地,我和媳妇一起唱起片头曲,似乎这是一种必须完成的仪式。周围有人跟我们一起唱,他们一定跟我们有同样感受。而对于没看过《灌篮高手》的人来说,不会懂《灌篮高手》对我们的意义”(MFW-05)。“那天我穿着公主服走进迪士尼,好像不再只是一个普通的游客,而变成了真正的公主,旁边的小朋友都向我投来羡慕的眼光……这种难得的体验让我更有仪式感”(FT-25)。“彼此之间才懂的统一的手势”、“他们一定跟我们有同样感受”、“他们不会懂《灌篮高手》对我们的意义”等句子表明旅游仪式感令旅游者感知到自身与众不同,拥有更为独特的旅游体验,从而会在他人与自己或自己所在的群体间划分界限,同处于该群体的人可以一同分享经历、交流情感,能感知到自己或自己所在群体的独特。穿公主服游玩迪士尼的旅游者感觉到自己“变成了真正的公主”,接收到旁人“羡慕的眼光”,表明旅游仪式感令旅游者更敏感地察觉到自身与众不同,最终令旅游者“更有仪式感”,凸显出这种区分性又会反过来强化个体的旅游仪式感。

3.2.6 隔离性当旅游者产生旅游仪式感时,往往呈现高度专注的状态,其精神仿佛从俗世空间中抽离出来。有时他们会感觉自己不受外界干扰,更加超脱凡尘,如“每次盘山,都是一场放空,世界只剩山、车和自己,万物皆从眼前过,不在心中片刻留”(QYW-11);有时又会感觉自己失去了对周遭世界的把控,产生迷失的体验,如“这里历史悠久到我丈量时间的尺度对此失效,时间感捕捉不到它”(QYW-09)、“一种忘我的状态……好像忘记了自己”(FT-03);有时觉得自己全身心投入在当下情境,如“我觉得自己完全投入进去”;有时又会觉得能够更加清晰地审视自我、更关注自我,如“我们只顾着自己开心去了,不太在意周围人的目光”(FT-10)、“我看着那尊佛像,好像又在看着自己”(FT-10)。

4 旅游仪式感量表开发 4.1 问卷的初步编制基于质性研究结果,本文参考DeVellis的量表编制法则开发量表[26]。首先,收集文献中关于仪式感的测量题项共39条,并根据质性研究中的73个概念和22个范畴编写成89题项。进一步通过两轮德尔菲法对题项进行筛选。第一轮邀请三位博士生筛选题项、合并重复题项、修改表达等,剩余58题。第二轮邀请四位教授或副教授分别将打散的题项归类。9个归类一致性未超过50% 的题项被删除。最终保留49题。

4.2 预调研与题项纯化预调研在成都旅游景区进行。首先,请受访者确认自己是否在某次旅游体验过程中体会到旅游仪式感。如果是,则根据该次经历填写问卷。共发出问卷58份,回收有效问卷52份。样本与题项比超过1:1[26],符合纯化要求。纯化过程剔除过度趋于中间选项的题项、决断值不符合要求的题项、问项与总体关系和同质性检验不达标的题项,以及因子载荷低于0.5的题项,最终保留43个题项。

4.3 探索性因子分析2021年4月,通过腾讯问卷筛选近三个月内进行过旅游的受访者进行问卷调研。共回收289份问卷,其中有效问卷250份。在探索性因子分析中,逐一删除载荷小于0.5或跨因子载荷大于0.45的题项后,剩余26个题项。KMO为0.903,Bartlett球形检验p < 0.001,载荷在0.649—0.898。依据特征值大于1,提取出6个公因子,累计方差解释率为74.8%。采用Harman单因素法进行同源方差检验。结果显示,第一主成分解释了33.1% 的变异量,未达到总变异解释量的一半,故不存在共同方法偏差。

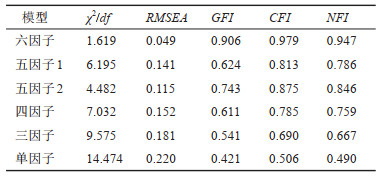

4.4 验证性因子分析利用上述26题项量表,再次通过腾讯问卷发放问卷。回收281份问卷中有效样本263份。首先,采用前文得到的一阶六因子结构模型对数据进行分析,逐一删除路径系数不显著和标准化系数小于0.6的4个题项。重新对模型进行检验,结果表明,模型拟合情况较好,χ2/df=1.619,RMSEA =0.049,GFI=0.906,CFI=0.979,NFI=0.947。6个因子组合信度(CR)在0.917—0.954,均在0.7以上;因子载荷在0.838—0.924,均大于0.7;平均抽取方差(AVE)在0.787—0.811,均大于0.5;6个潜变量之间的相关系数在0.441— 0.568,AVE值的平方根始终大于该潜变量与其他潜变量之间的相关系数,说明量表具有较好的信度、收敛效度与区分效度。

之后,本研究将一阶六因子模型作为基准模型,根据因子内涵的相似性提出5个竞争模型:①将隔离性和反结构性合成一个因子,再与其余维度组成五因子模型1;②将区分性和象征性合成一个因子,再与其余维度组成五因子模型2;③将隔离性、场域性、区分性合成一个因子,再与其余维度组成四因子模型;④隔离性、场域性、区分性合成一个因子,形式性与象征性合成一个因子,再与反结构性组成三因子模型;⑤单因子模型假设22个题项同属于一个因子。通过比较竞争模型和基准模型对实际观测数据的拟合程度,验证前文中获得的因子结构合理性。如表 2所示,六因子模型的拟合指数最优,说明该模型结构最合理。

| 表 2 模型拟合指数 Tab.2 Model Fitting Index |

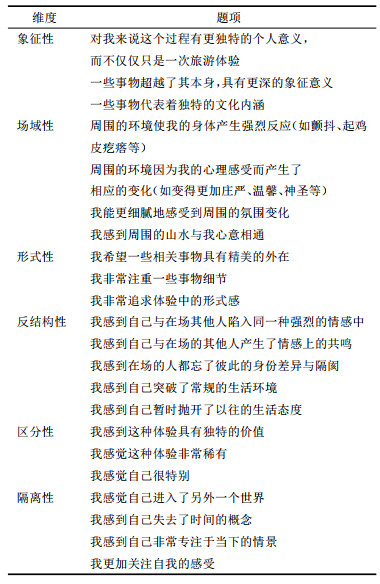

进一步地,6个因子间的相关系数最低为0.441,相关性较高,可能存在一个更高阶的共同因子,即旅游仪式感。故进行二阶验证性因子分析。结果显示,二阶因子模型拟合良好,χ2/df=1.626,RMSEA=0.049,GFI=0.901,CFI= 0.978,NFI=0.944。6个一阶因子在二阶因子上的负载均高于0.6;二阶潜变量的组合信度为0.864,AVE为0.515说明收敛效度较好。至此,得到包含22个测项的旅游仪式感量表(表 3)。

| 表 3 旅游仪式感测量量表 Tab.3 Scale of Perception of Tourism Ritual |

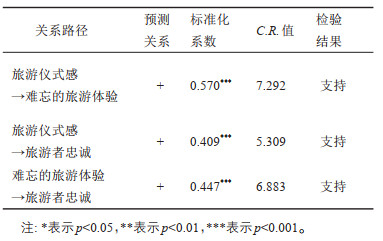

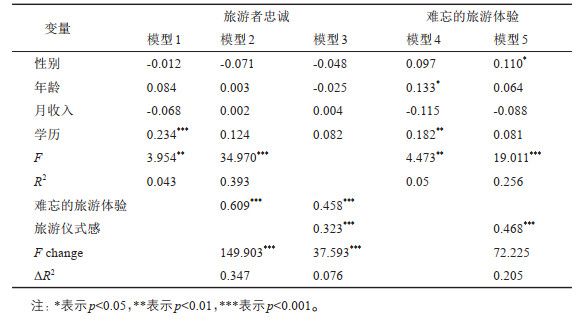

以往研究将创造旅游仪式感视作为旅游者带来难忘的旅游体验[21],乃至培养旅游者忠诚[7]的手段,难忘的旅游体验又被普遍证明能够提升旅游者忠诚[26]。故本研究选择难忘的旅游体验、旅游者忠诚作为效标变量,构建关系网络:旅游仪式感对难忘的旅游体验及旅游者忠诚具有显著的正向影响,难忘的旅游体验对旅游者忠诚也具有显著的正向影响。效标变量借鉴成熟量表测量[27-29],附于验证性因子分析问卷后共同发放,共获得263个样本。检验显示,结构方程模型拟合良好,χ2/df=1.184,RMSEA=0.026,GFI=0.900,CFI=0.991,NFI=0.946。三个变量间的关系预测均得到支持(表 4)。旅游仪式感对相关变量的影响显著且较重要,因此旅游仪式感量表效标效度良好。

| 表 4 效度检验 Tab.4 Criteria Validity Test |

以旅游者忠诚为因变量,模型1仅考虑控制变量的影响,模型2加入难忘的旅游体验作为解释变量,模型3进一步加入旅游仪式感。结果显示,在控制变量和难忘的旅游体验基础上,旅游仪式感对旅游者忠诚的增量解释率为7.6%(p < 0.001),解释力显著提升。同理,以难忘的旅游体验为因变量,模型5相较于模型4的增量解释率为20.5%(p < 0.001),解释力显著提升(表 5)。因此,旅游仪式感量表具有良好的增加效度。至此,对旅游仪式感量表检验全部完成。

| 表 5 增加效度检验 Tab.5 Incremental Validity Test |

本文首先通过演绎归纳,得到旅游仪式感概念的三个特点,分别是认知性、整体性及双层次性,并提出更为全面、准确的旅游仪式感定义,弥补了以往概念界定遗漏与模糊的缺点,为今后旅游仪式感相关研究奠定了概念基础。

其次本文探索得到六个旅游仪式感属性维度,分别是象征性、场域性、形式性、反结构性、区分性、隔离性,为促进旅游仪式感理论体系建立发挥重要作用。同时,本研究得到的六属性维度充分反映了旅游学科特色。例如,旅游环境的最大特征是“非惯常性”,旅游者的衣食住行、行为方式等会与日常生活产生极大差异[9],这直接导致了反结构性维度的出现。除此之外,场域性、区分性的识别,融合了旅游场的相关内容,表现了个体与周遭环境的关系和相互作用[30],突出了旅游仪式感区别于其他仪式感的独特之处。象征性来自于旅游中的符号要素与旅游本身的特殊意义,与以往的旅游仪式研究一脉相承。因此,旅游仪式感六属性维度的提取,来源于旅游情景的独特性,而非对其他领域仪式感属性维度的直接套用。

最后,本文开发出相应的旅游仪式感量表,共包含22个题项。由于本文在访谈中并未限制受访者经历的旅游类型,原始材料收集至概念饱和,因此本文开发得到的是更为有效可靠、适用于不同旅游场景的量表,为后续相关量化研究提供了技术保障。

未来研究展望。首先,基于旅游者回忆的问卷调查可能受到记忆偏差的干扰。未来可采用现场调研,于旅游过程中收集问卷。其次,旅游仪式感的属性维度可能具有跨文化差异,仍需继续探索旅游仪式感的跨文化差异。最后,旅游仪式感的后效研究关系着理论向实践的转化,故需要对旅游仪式感的后效变量做深入探讨。

| [1] |

谢彦君, 徐英. 旅游场中的互动仪式: 旅游体验情感能量的动力学分析[J]. 旅游科学, 2016, 30(1): 1-15. [Xie Yanjun, Xu Ying. The interaction ritual in tourism field: dynamic analysis of emotion energy in tourism experience[J]. Tourism Science, 2016, 30(1): 1-15. DOI:10.3969/j.issn.1006-575X.2016.01.001] |

| [2] |

Graburn N H H. The anthropology of tourism[J]. Annals of Tourism Research, 1983, 10(1): 9-33. DOI:10.1016/0160-7383(83)90113-5 |

| [3] |

严星雨, 杨效忠. 旅游仪式感特征及其对旅游目的地管理的影响研究[J]. 旅游学刊, 2020, 35(9): 104-112. [Yan Xingyu, Yang Xiaozhong. A study on the characteristics of the sense of ritual in the tourism experience and influence on tourist destination management[J]. Tourism Tribune, 2020, 35(9): 104-112.] |

| [4] |

张进福. 作为仪式的旅游[J]. 世界民族, 2013(5): 41-53. [Zhang Jinfu. The tourism as a ritual[J]. Journal of World Peoples Studies, 2013(5): 41-53.] |

| [5] |

赵红梅. 论仪式理论在旅游研究中的应用: 兼评纳尔什·格雷本教授的"旅游仪式论"[J]. 旅游学刊, 2007, 22(9): 70-74. [Zhao Hongmei. A study on the application of ritual theory in tourism research: Comments on "tourism as ritual: A general theory of tourism" by Nelson[J]. Tourism Tribune, 2007, 22(9): 70-74. DOI:10.3969/j.issn.1002-5006.2007.09.017] |

| [6] |

李瑞, 郑超, 银松, 等. 民族村寨旅游者主客互动仪式情感体验过程及其唤醒机制研究: 以"高山流水"敬酒仪式为例[J]. 人文地理, 2022, 37(2): 94-102. [Li Rui, Zheng Chao, Yin Song, et al. Research on the emotional experience process and arousal mechanism of the host-guest interaction ritual of ethnic village tourists: A case study of gaoshanliushui toasting ritual[J]. Human Geography, 2022, 37(2): 94-102. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2022.02.012] |

| [7] |

白世贞, 魏胜, 王忠勋. 微观视角下旅游仪式感对重游意愿的影响研究[J]. 商业研究, 2021(1): 15-23. [Bai Shizhen, Wei Sheng, Wang Zhongxun. Research on the impact of tourism ritual sense on willingness to revisit from a micro perspective[J]. Commercial Research, 2021(1): 15-23.] |

| [8] |

周梦琦. 红色旅游地感知形象对游后行为意向的影响[D]. 武汉: 中南财经政法大学, 2020: 28. [Zhou Mengqi. The Effect of Perceived Image of Red Tourism Destination on Behavioral Intention after Travel: Based on the Moderating Effect of Ritual Sense[D]. Wuhan: Zhongnan University of Economics and Law, 2020: 28.]

|

| [9] |

张凌云. 旅游: 非惯常环境下的特殊体验[J]. 旅游学刊, 2019, 34(9): 3-5. [Zhang Lingyun. Tourism: A special experience in an unconventional environment[J]. Tourism Tribune, 2019, 34(9): 3-5.] |

| [10] |

李春晓, 冯浩妍, 吕兴洋, 等. 穷家富路?非惯常环境下消费者价格感知研究[J]. 旅游学刊, 2020, 35(11): 42-53. [Li Chunxiao, Feng Haoyan, Lv Xingyang, et al. The impact of unusual environmental differences on price perception from the perspective of construal level theory[J]. Tourism Tribune, 2020, 35(11): 42-53.] |

| [11] |

管婧婧, 董雪旺, 鲍碧丽. 非惯常环境及其对旅游者行为影响的逻辑梳理[J]. 旅游学刊, 2018, 33(4): 24-32. [Guan Jingjing, Dong Xuewang, Bao Bili. A logical disentangling of the concept "unusual environment" and its influence on tourist behavior[J]. Tourism Tribune, 2018, 33(4): 24-32.] |

| [12] |

孙乃娟, 范秀成, 张绮诗. 消费仪式观研究述评与展望[J]. 黑龙江社会科学, 2019(5): 68-73. [Sun Naijuan, Fan Xiuchen, Zhang Qishi. Review and prospect of consumption ritual view[J]. Social Sciences in Heilongjiang, 2019(5): 68-73.] |

| [13] |

韩璐, 明庆忠. 景颇族传统宗教仪式空间生产的现代性困境研究[J]. 人文地理, 2020, 35(5): 44-51, 110. [Han Lu, Ming Qingzong. Research on the modernistic dilemmas of Jingpo's traditional religious ritual space production[J]. Human Geography, 2020, 35(5): 44-51, 110. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2020.05.006] |

| [14] |

Durkheim E. The Elementary Forms of the Religious Life[M]. New York: The Free Press, 1912: 45-65.

|

| [15] |

Van Gennep A. The Rites of Passage[M]. New York: Routledge, 2013: 24-34.

|

| [16] |

Turner V, Abrahams R D. The Ritual Process: Structure and Antistructure[M]. New York: Routledge, 2011: 94-130.

|

| [17] |

Haviland W A, Prins H E L, McBride B. Cultural Anthropology: The Human Challenge[M]. Mason: Cengage Learning, 2016: 33-57.

|

| [18] |

张雨笛, 马敏, 罗佩华, 等. 旅游仪式的概念、分类和结果变量的探索[J]. 商业经济, 2021(11): 145-148. [Zhang Yudi, Ma Min, Luo Peihua, et al. The concept, classification, and outcome variables of tourism ritual[J]. Business & Economy, 2021(11): 145-148.] |

| [19] |

崔露什. 仪式感的现代性阐释[D]. 西安: 陕西师范大学, 2012: 17-18. [Cui Lushi. Modernity Interpretation of Ritual Sense[D]. Xi'an: Shaanxi Normal University, 2012: 17-18.]

|

| [20] |

周丹萍. 仪式感对个体创造力的影响机制研究[D]. 上海: 上海交通大学, 2018: 10-11. [Zhou Danping. Research on the Influence Mechanism of Ritual on Individual Creativity[D]. Shanghai: Shanghai JiaoTong University, 2018: 10-11.]

|

| [21] |

王晓丹. 论旅游中的仪式与仪式感[D]. 大连: 东北财经大学, 2015: 22-43. [Wang Xiaodan. Ritual and the Sense of Ritual in Tourism [D]. Dalian: Dongbei University of Finance and Economics, 2015: 22-43.]

|

| [22] |

彭兆荣. 人类学仪式的理论与实践[M]. 北京: 民族出版社, 2007: 17-29. [Peng Zhaorong. The Theory and Practice of Anthropological Rituals[M]. Beijing: Ethnic Publishing House, 2007: 17-29.]

|

| [23] |

侍非, 毛梦如, 唐文跃, 等. 仪式活动视角下的集体记忆和象征空间的建构过程及其机制研究: 以南京大学校庆典礼为例[J]. 人文地理, 2015, 30(1): 56-63, 97. [Shi Fei, Mao Mengru, Tang Wenyue, et al. The construction process and mechanism research of collective memory and symbolic space in the perspective of ritual activity: A case study of celebration ceremony in anniversary of Nanjing university[J]. Human Geography, 2015, 30(1): 56-63, 97. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2015.01.010] |

| [24] |

朱小小. 旅游仪式感量表开发[D]. 大连: 东北财经大学, 2018: 78-87. [Zhu Xiaoxiao. Developing a Scale for Tourist Ritual Feeling[D]. Dalian: Dongbei University of Finance and Economics, 2018: 78-87.]

|

| [25] |

费显政, 黄雅静. 消费仪式感的量表开发与构成维度研究[J]. 营销科学学报, 2018, 14(Z1): 69-96. [Fei Xianzheng, Huang Yajing. Research on the development of the sense of consumption ritual scale and the formation[J]. Journal of Marketing Science, 2018, 14(Z1): 69-96.] |

| [26] |

DeVellis R F, Thorpe C T. Scale Development: Theory and Applications[M]. London: Sage, 2021: 19-85.

|

| [27] |

Kim J H. The impact of memorable tourism experiences on loyalty behaviors: The mediating effects of destination image and satisfaction[J]. Journal of Travel Research, 2018, 57(7): 856-870. |

| [28] |

Agapito D, Pinto P, Mendes J. Tourists' memories, sensory impressions and loyalty: In loco and post-visit study in Southwest Portugal[J]. Tourism Management, 2017, 58: 108-118. |

| [29] |

吕兴洋, 李春晓, 李惠璠. 感官印象: 旅游者忠诚的增益解[J]. 旅游学刊, 2019, 34(10): 47-59. [Lv Xingyang, Li Chunxiao, Li Huifan. Sensory impression: An incremental explaining variable to tourist loyalty[J]. Tourism Tribune, 2019, 34(10): 47-59.] |

| [30] |

谢彦君. 旅游体验的情境模型: 旅游场[J]. 财经问题研究, 2005(12): 64-69. [Xie Yanjun. Tourist field: The situation model of tourist experience[J]. Research on Financial and Economic issues, 2005(12): 64-69.] |