共同富裕是社会主义的本质要求,贯穿于中国式现代化的全过程中[1]。截至2021年底,全国共计7.7亿农村贫困人口摆脱贫困,减贫人口数量超过同期全球的70%。新时代我国经济已从高速发展转向高质量发展阶段,新旧动能发生转换,经济结构得到优化,人民生活水平显著提高[2]。旅游城镇化是我国新型城镇化战略的重要组成部分[3],是旅游地区新型城镇化建设的最佳路径。区别于传统工业驱动城镇化的发展模式,旅游城镇化是一种绿色环保的城镇化发展模式[4],已成为区域经济由高速发展向高质发展转型升级的重要途径[5]。然而在旅游城镇化快速发展过程中,仍然存在一些乡村风貌受损、区域经济发展差距大、教育资源不均衡等问题[6]。因此探讨湖南省武陵山片区旅游城镇化发展的最佳模式,对于该片区能否实现共同富裕具有重要的现实意义和深远的影响。

旅游城镇化和共同富裕一直是我国学术界研究的热点课题。旅游城镇化的概念最早由Mullins提出, 他认为旅游城镇化是一种由城市旅游发展引导的不同于以往的城镇化的发展模式[7]。随后国内学者[8-11]对此概念进行了探究,但是尚未形成一个标准的概念,普遍认为旅游城镇化是旅游驱动城镇化的一种发展模式。学者麻学锋[12]首次将旅游城镇化与高质量发展的内涵相结合,他认为旅游城镇化高质量发展的目的是实现生态、经济和社会综合效益最优化。目前关于旅游城镇与共同富裕之间关系的研究还相对较少,现有研究主要集中在以下两个方面。一是旅游产业与共同富裕。相关研究认为旅游业的发展对城乡差距能够产生显著影响,但具体是缩小还是扩大城乡收入差距,还存在争议。Nguyen CanhPhuc[13]采用计量经济学分析了97个国家旅游业发展对收入不平等的影响,证明了无论是国内旅游还是国际旅游都能够缩小收入不平等的差距。张东徽[14]等人研究发现冰雪旅游能够显著提升城乡居民收入消费水平和可持续发展能力,对促进基本公共服务均等化有正向影响但不显著。Md. Samsul Alam[15]证明了旅游业的发展增加了发展中经济体的收入不平等。郭为[16]认为发展旅游对共同富裕的促进仍然是一个黑箱效应。夏杰长[17]等人认为服务业高质量发展能够有效缩小城乡区域发展差距,但由于服务业容易形成产业集聚,从而难以直接促进区域经济协调发展。二是新型城镇化发展与共同富裕。相关研究主要集中在新型城镇化的发展如何影响城乡收入差距、农民收入、乡村振兴。Padukkottai[18]从减贫视角出发,发现城镇化对减少贫困有着积极作用,且这一效果会因城镇化水平的不同表现出显著的地区差异。孙学涛、于婷[19]等采用了SARAR模型证明了新型城镇化对共同富裕及其各维度均能产生显著的促进作用。赵燕[20]等基于城乡土地要素二元分割的背景实证检验了土地在城乡之间的再配置可以通过提升城镇化水平、提高就业率以及促进制造业发展等途径缩小城乡收入差距。

总体而言,在研究内容方面,旅游产业高质量发展和新型城镇化高质量发展在促进经济增长、产业结构优化以及缩小城乡收入差距等方面已有较多的研究成果,但是聚焦于旅游城镇化与共同富裕的相关研究还相对缺乏,旅游城镇化能否通过缩小城乡收入差距来推动共同富裕建设需要更多的理论研究与现实经验;在研究方法方面,多采用计量经济学法来分析,不能够处理旅游城镇化与区域共同富裕发展多维度的非线性问题;在研究区域方面,主要集中在经济发展较为发达的地区, 对发展旅游城镇化欠发达地区关注较少。鉴于此,本文以湖南省武陵山片区34个县作为个案研究,从新发展理念的角度分析旅游城镇化对区域共同富裕的影响作用机理,并在此基础上采用系统动力学模型,设置五种不同情景方案,通过调控GDP增长率、游客人数增长率、普通中小学在校学生增长率等要素,分析预测不同情景方案下旅游城镇化对区域共同富裕的非线性效应,旨在为推进共同富裕背景下欠发达地区城乡发展差距、乡村发展短板找准症结所在,从而走出一条旅游城镇化高质量发展道路, 为实现区域共同富裕提供决策依据。

2 研究方法与数据来源 2.1 系统边界考虑到旅游城镇化影响区域共同富裕发展系统内部结构层次性与整体性,从旅游城镇化和共同富裕发展的内涵出发,将旅游城镇化影响共同富裕发展的各个因素相互作用、相互影响的反馈回路构成一个整体,作为旅游城镇化—共同富裕发展的系统边界。系统地域边界为湖南省武陵山片区34个县(剔除三个地区市辖区),该片区旅游资源丰富,拥有天子山自然保护区、索溪峪自然保护区、壶瓶山自然保护区、张家界国家森林公园以及八大公山国家自然保护区,旅游产业是整个区域经济发展的主导产业,旅游产业驱动城镇化的发展已经成为区域居民幸福生活的有效途径[21]。因此在中国式现代化发展的背景下,关注旅游城镇化对区域共同富裕的影响,既能够促进该片区区域一体化的发展,又能够满足人民群众对美好生活的迫切需要,实现共同富裕的发展目标。时间边界为2011—2035年,模拟仿真步长为1年。其中,2016—2021年数据用于模型检验,模拟基准年为2011年,2022—2035年数据用于旅游城镇化发展对区域共同富裕的影响研究预测。

2.2 研究假设从系统论的观点进行分析,旅游城镇化是由旅游产业、城镇化和生态环境共同构成的复合系统[22],其中旅游产业是旅游城镇化发展的关键驱动力,人口聚集是旅游城镇化的基础保障,生态环境是旅游城镇化发展的支撑载体。在高质量发展的背景下,旅游城镇化应该以“以人为本”为核心,结合“创新、协调、绿色、开放、共享”的五大发展理念[23],在政府、企业和居民三方主体的参与下,促进旅游创新发展、居民物质生活水平和居民生活幸福程度的提高、改善生态环境建设、缩小城乡发展差距,从而实现区域共同富裕。因此本文认为旅游城镇化是一种基于资源环境的可承载力,以旅游产业发展推动城镇化发展的模式,重点追求旅游城镇化的发展质量,以达到区域共同富裕的目的。共同富裕不仅包括物质生活富裕,而且还包括精神富裕和环境富裕。因此旅游城镇化需要促进的是全面富裕。基于系统动力学原理,结合旅游城镇化和共同富裕的内涵,本文提出以下研究假设:

假设1:旅游城镇化能够提高地区经济水平的增加,提升居民的物质富裕程度,从而促进产业经济的快速发展。

假设2:旅游城镇化能够满足人们对精神富裕的追求,促进地区社会文化的稳定发展。

假设3:旅游城镇化能够改善地区生态文明的建设,促进生态环境可持续发展。

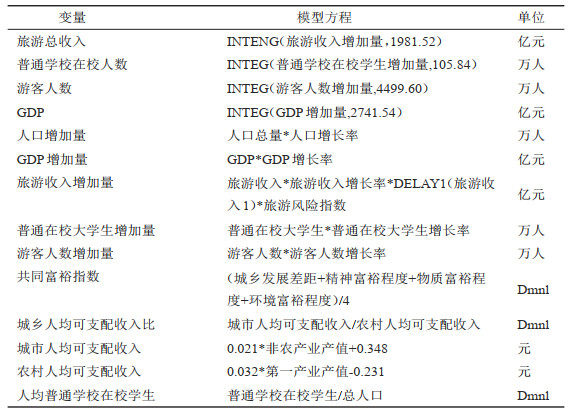

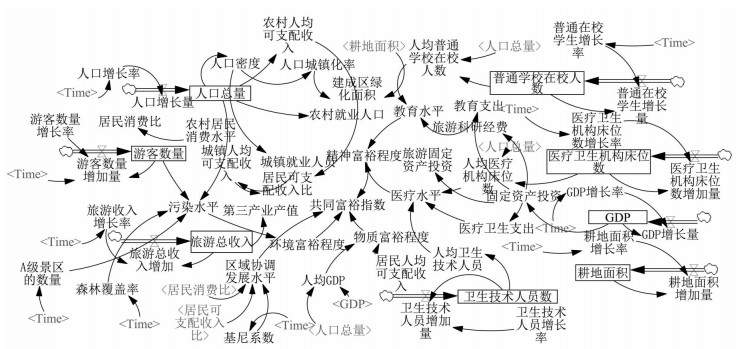

2.3 系统流图分析及模型构建目前学术界运用系统动力学的方法研究主要集中在旅游城镇化与乡村振兴[24]、旅游可持续发展[25]、共同富裕[26]等方面。结合上述提出的研究假设,本研究将旅游城镇化驱动共同富裕的系统分为产业经济子系统、社会文化子系统以及生态环境子系统,其中产业经济发展子系统是该系统的核心,与社会文化子系统和生态环境子系统相互联系,互相反馈,形成一个循环发展系统(如图 1所示)。最后根据旅游城镇化—区域共同富裕的因果循环图,利用Vensim软件建立对应的旅游城镇化驱动区域共同富裕的系统动力学模型(图 2)。

|

图 1 旅游城镇化—区域共同富裕因果循环图 Fig.1 Tourism Urbanization-regional Common Prosperity Causal Cycle Diagram |

|

图 2 旅游城镇化—区域共同富裕系统动力学模型 Fig.2 Tourism Urbanization-regional Common Prosperity System |

(1)产业经济发展子系统

旅游城镇化对物质富裕的影响主要体现在居民生活水平的提高,突出旅游产业在该片区旅游城镇化发展的产业核心地位,旅游总收入成为影响整个片区经济增长的重要因素[27],因此该子系统主要模拟人均GDP的变化情况。借鉴前人的研究成果,本文选择GDP和旅游总收入作为该子系统的状态变量,分别用来反映该地区的经济发展效益和旅游收入效益,GDP增长率和旅游收入增长率为速率变量。以A级景区个数、旅游科研经费、旅游固定资产投资等为辅助变量,并与其他子系统相连接。其中旅游业固定资产投资代表旅游业投资强度;旅游科研经费反映旅游创新力度;A级景区的个数代表旅游目的地资源丰度。

(2)社会文化发展子系统

旅游城镇化对精神富裕的影响主要体现在教育水平的发展,发展教育文化事业能够带动社会进步,促进该片区精神内核的提高[31],因此该子系统主要模拟普通在校学生人数的变化情况。参考学者高丙成等人对教育综合发展水平的研究[32],选取普通中小学校在校人数作为该系统的核心变量,用来反映该地区教育发展水平的高低。医疗卫生机构数、卫生技术人员数为状态变量,用来反映该地区医疗水平的高低。普通在校学生增长率、卫生技术人员增长率和医疗卫生机构增长率为速率变量,医疗卫生支出、教育支出、人口城镇化率等为辅助变量,并与其他的子系统相连接。其中医疗卫生支出、教育支出反映医疗和教育的投入力度,城镇化率反映人们对教育的重视程度。

(3)生态环境发展子系统

旅游城镇化对环境富裕的影响主要体现在旅游目的地承载力上,旅游城镇化在发展的过程中必不可少的会为了经济社会利益而牺牲一定的环境质量。因此该子系统主要模拟旅游目的地承载力的变化情况。参考李鹏等人对自然承载力的相关研究[33],本文选取人口总量、游客数量、耕地面积作为该子系统的状态变量,用游客数量与当地人口总量比值来表示旅游目的地承载力。旅游承载力如果确定过大,可能会造成过度旅游,将扰乱自然保护区和原住民社区的正常秩序,影响原有的生态、生活功能;旅游承载力如果确定过小,则接待的人数太少、旅游收入有限,将难以满足社区社会经济的发展。游客人数增长率、人口增长率和耕地面积增长率为速率变量,以建成区绿化面积、森林覆盖率等为辅助变量,并与其他子系统相连接。

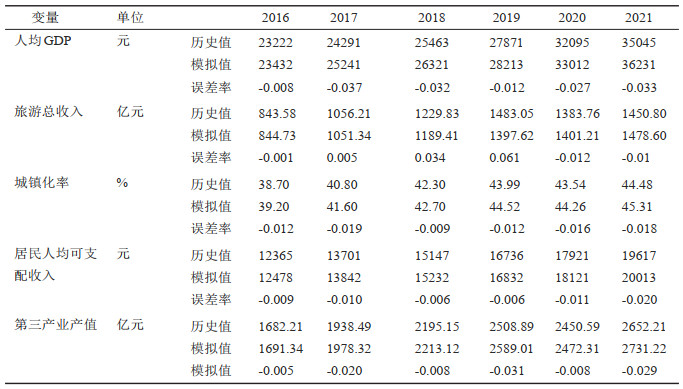

2.4 数据来源及参数设置研究的统计数据来源于2011—2022年《湖南省统计年鉴》《湖南省农村统计年鉴》《湖南省县域统计年鉴》以及各县域统计公报,部分缺失数据由插值法补充。系统各变量参数主要通过以下四种方法计算得出。①根据积分函数确定的参数:旅游总收入、普通学校在校人数、游客数量、GDP等;②根据表函数确定的参数:旅游收入增加量、人口增加量、GDP增加量等;③根据线性回归法确定的参数:农村居民人均收入、城镇居民人均收入、城镇就业人员、农村就业人员等。④根据比率关系法确定的参数:人均普通学校在校学生、人均GDP、人口城镇化率等,由于篇幅限制,本文仅列出主要模型方程(表 1)。

| 表 1 主要模型方程 Tab.1 Main Model Equations |

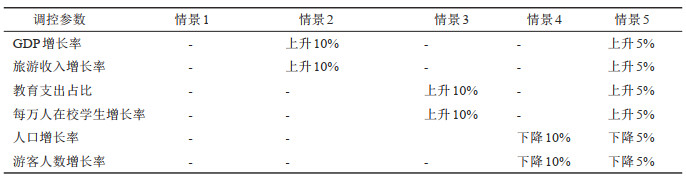

在模拟预测前首先要进行有效性的历史检验,以证实模型的合理性和准确性。根据系统存量流量图和参数设置,运用Vensim软件对该模型有效性进行历史仿真检验。仿真区间设定为2016—2021年,仿真步长为1年。在本文中选取模型中最具有代表性的指标变量人均GDP、旅游总收入、城镇化率、居民人均可支配收入、第三产业产值为检验对象。由表 2系统动力学模型的检验结果可知,所有变量的模拟值与真实值的绝对误差均控制在10% 以内,表明本文构建的湖南省武陵山片区旅游城镇化—区域共同富裕的系统动力学模型,能够真实体现出研究区旅游城镇化对区域共同富裕影响系统发展变化的能力。

| 表 2 系统动力学模型的检验结果 Tab.2 Test Results of the System Dynamics Model |

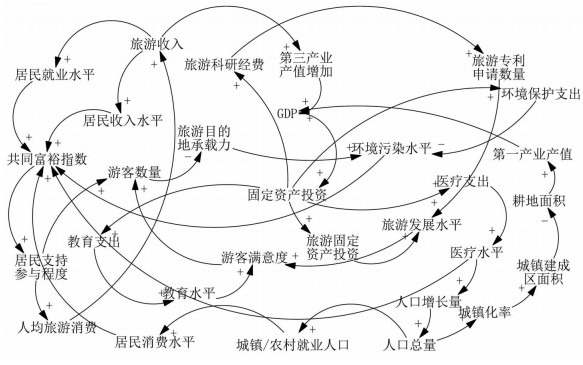

为了寻找湖南省武陵山片区共同富裕发展的最大边际效益,本文从3个子系统中选取人口总量、GDP、旅游总收入、普通学校在校人数、游客人数、农村人均可支配收入、城市人均可支配收入7个控制变量,并设计了不同的发展情景进行模拟仿真(详见表 3)。情景设置的依据来源于湖南省武陵山片区不同的发展目标,因此本文结合《湖南省武陵山片区区域发展与扶贫攻坚规划》以及《湖南省十四五产业发展规划》,设计了维持现状发展型、优先发展产业经济型、优先发展社会文化型、优先保护生态环境型和综合发展型,并探究产业经济、社会文化、生态环境不同发展政策下对共同富裕产生的影响效应。

| 表 3 参数设置 Tab.3 Parameter Settings |

情景一维持现状发展型。假定湖南省武陵山片区旅游城镇化按照现有模式发展,不对任何参数进行调整,运用已经构建的系统动力学模型模拟未来各项指标的变化情况,并将此种发展情景作为其他发展情景的参照;情景二优先发展产业经济型。强调产业扶贫对片区物质富裕的影响,把旅游产业发展放在首位,强调区域经济增长的重要性,因此选择GDP增长率和旅游收入增长率作为该情景的调控参数;情景三优先发展社会文化型。强调教育扶贫对片区精神富裕的影响,推动转移人口的城市化,实现基础公共服务的均等化,因此选择教育收入占比、普通中小学在校学生数增长率作为该情景的调控参数;情景四优先保护生态环境型。强调生态环境可持续发展对片区环境富裕的影响,致力于实现环境富裕,因此选择游客人数增长率和人口增长率作为调控参数;情景五综合发展型。该情景强调不同政策间的组合性,综合考虑产业经济发展、社会文化发展和生态环境全面发展,将各项指标居中调和,从而促进湖南省武陵山片区区域协调发展。

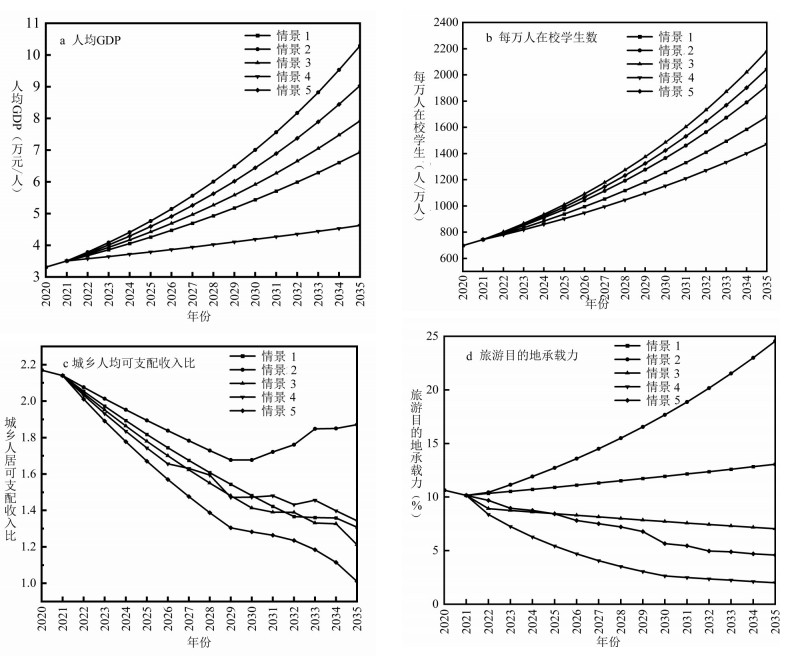

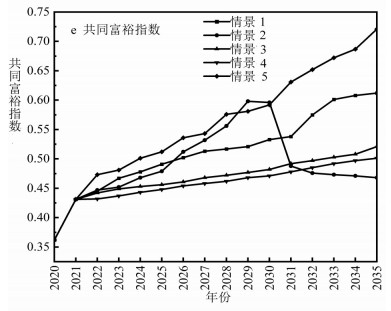

3.3 仿真结果与分析根据上述表 3对五种情景调节变量的取值情况,从物质富裕、精神富裕、环境富裕以及区域协调发展水平来分析湖南省武陵山片区2022—2035年旅游城镇化影响区域共同富裕发展水平变化趋势(见图 3和图 4)。

|

图 3 不同情景下指标预测结果 Fig.3 Forecast Results of Indicators Under Different Scenarios |

|

图 4 不同情景下共同富裕发展指数 Fig.4 Common Prosperity Development Index Under Different Scenarios |

在情景1发展下,到2035年人均GDP达到6.9万元/人,每万人普通中小学在校人数达到1679.35人,与2020年相比分别增长了1.1倍和1.4倍,表明该片区经济发展水平和教育水平增长缓慢;从区域协调发展来看,城乡人均收入比由2.17缩小至1.30,表明随着教育水平和经济发展水平缓慢提高,各县市区的发展差距逐渐缩小,处于持续下降趋势;从环境发展子系统来看,旅游目的地承载力上升至12%,表明游客数量增多对生态环境造成一定的破坏;共同富裕指数在2020—2035年呈现波动上升的趋势,到2035年增长至0.601,但是与情景5相比,上升速度较为缓慢。总体来说,在情景1下,该片区旅游城镇化并未达到高质量发展的阶段,不能如期实现区域共同富裕的目标。

在情景2发展下,人均GDP是五种情景中增长最快的,与2020年相比,2035年每万人普通中小学在校人数增加至1915.60人,表明旅游产业发展是该地区提升内生动力和实现稳定脱贫的重要途径;从区域协调发展来看,2020— 2029年城乡人均收入比呈现下降趋势(2.17—1.67),但是2029年之后城乡人均收入差距呈现上升趋势,到2035年增长至1.87,说明旅游产业短期内能够刺激当地经济发展,但是并未形成长期产业联动机制;从环境发展子系统来看,过快的旅游产业发展会影响环境发展效益,加重旅游目的地承载力,对生态可持续发展造成破坏;共同富裕指数在2020(0.356)—2029(0.585)呈现快速上升趋势,年均增长率为2.54%,在2029年指数跃居第一,但是在2030(0.582)—2035(0.483)年期间开始呈现快速下降趋势。总体来说,在情景2下注重旅游发展虽然能够促进居民的物质富裕程度,但长期来看并不能如期实现共同富裕的目标。

在情景3发展下,2035年每万人普通在校人数增长至2182.05人,比2020年增长了2.3倍,提高了该片区居民的整体文化水平,增进了居民的环保意识,缓解了环境压力,从而促使旅游目的地承载力呈现下降趋势;从区域协调发展来看,城乡人均收入比由2020为2.17缩小至到2035年1.21,可能由于收入和文化程度成正比,文化水平的越高,收入就越高,因此城乡人均收入差距缩小,人均GDP呈现缓慢上升趋势,仅次于情景2和情景5;在此期间,共同富裕发展指数呈现缓慢上升的趋势,到2035年增长至0.485,仅高于情景4。总体来说,在情景3下,注重教育发展虽然能够提高居民的精神富裕,但是不利于旅游城镇化发展质量的提高,很难实现共同富裕的目标。

在情景4发展下,减少游客数量之后,旅游产业发展疲软,与2020年相比,人均GDP和每万人普通学校在校人数仅增长了0.32倍和1.1倍,旅游目的地承载力下降至2.5%,虽然有效的保护了片区生态环境,但是旅游经济效益和社会发展效益却不容乐观;从区域协调发展来看,到2035年城乡人均收入比缩小至1.34,相比2020年缩小了38%,表明单一的进行生态环境保护,并不能够促进区域协调发展;与其他四种情景相比,该情景下共同富裕指数增长最慢,由2020年的0.356增长至2035年的0.462,仅增长了29.7%。总体来说,合理的旅游目的地承载力应该兼顾经济、社会和环境三种效益,因此该情景很难实现共同富裕的发展目标。

在情景5发展下,2035年人均GDP和每万人普通中小学在校人数分别达到9.0万元/人和2044.8人,城乡收入差距接近1,共同富裕指数呈现快速上升趋势,到2035年增长至0.821。总体来看,该情景结合了前三种发展情景的优势,综合考虑了经济、社会和生态三者的发展效益,促进了旅游城镇化高质量发展,使该片区能够在2035年实现共同富裕的目标。

4 结论与政策启示 4.1 结论与贡献本文以湖南省武陵山片区34个县为研究对象,从系统动力学的角度,以产业经济、社会文化、环境发展为子系统,构建了旅游城镇化驱动区域共同富裕的系统模型,分析了5种不同的发展情景下湖南省武陵山片区旅游城镇化对共同富裕的影响机制,动态模拟了2022—2035年旅游城镇化对区域共同富裕未来发展的影响趋势,结果如下:①通过对旅游城镇化影响区域共同富裕互动作用的理论机制分析,发现旅游城镇化—区域共同富裕发展是一个复杂的系统,因此采用系统动力学模型分析两者间的关系是可行的。并且将2016—2021年相关历史数据带入模型中检验,数据结果均通过了10% 历史性检验,证明了该模型的有效性。②对产业经济子系统、社会文化发展子系统、环境保护子系统的代表性指标进行仿真结果分析,发现湖南省武陵山片区旅游城镇化对区域共同富裕发展影响的各项指标均有不同程度的提升,产业经济子系统能够提高物质富裕程度,社会文化发展子系统能够促进精神富裕,环境保护子系统能够促进环境富裕。③根据湖南省武陵山片区旅游城镇化的发展现状,设置了5种不同的情景模式,从模拟结果来看,2035年该片区共同富裕指数排序为综合发展型 > 现状延续型 > 社会文化发展型 > 生态环境发展型 > 产业经济发展型,除产业经济发展情景模式外,在其他情景模式下该片区共同富裕指数均呈现波动上升趋势。在不考虑任何政策影响的现状延续型情景下,片区经济社会发展较为缓慢,居民人均收入差距大,旅游目的地承载力加大,区域发展差距显著,片区共同富裕目标难以实现;在单一的发展情景模式下,短期内只能够促进该区域某一方面的增长,并不能促进全面富裕;在产业经济-社会文化-生态环境综合发展情景下,2035年该片区能够如期实现共同富裕的目标,因此综合发展情景模式是湖南省武陵山片区最优的发展模式。

与以往学者大多集中在新型城镇化对共同富裕影响层面不同,本研究重点关注旅游城镇化这一特殊发展模式,创新性地将系统动力学方法引入到旅游地理的研究范畴中,并结合高质量发展的理念,为旅游城镇化影响共同富裕的研究提供了新视角,为欠发达地区实现共同富裕提供了理论支撑和实践途径。首先本研究构建了旅游城镇化驱动共同富裕的影响机理,弥补了现有文献中关于旅游城镇化驱动共同富裕机制的不足,拓宽了旅游城镇化对共同富裕影响的理论框架,为下一步进行旅游城镇化影响共同富裕的实证研究提供了理论依据。其次突破了以往计量学方法单纯线性分析的局限。考虑到旅游城镇化与共同富裕是两个较为复杂的系统,本文采用系统动力学研究方法,剖析了旅游城镇化影响共同富裕的相关因子,从系统学的角度来研究不同情景下的发展模式,为仿真研究提供了新的思路。最后为其他同类型地区提供了新的发展思路与个案参考。旅游城镇化发展的地区类型丰富,以往的研究多集中在较为发达地区。本研究从欠发达地区入手,为以旅游产业带动发展的“老少边穷”地区如何实现共同富裕提供了一定的参考价值。

4.2 政策与不足基于上述分析,本文提出以下政策:第一,要大力发展片区优势特色产业。突出旅游产业在湖南省武陵山片区发展的核心地位,提高旅游产业的发展质量,推动数字文化和旅游的融合发展,打造“数字+旅游”智能化发展创新平台,形成跨区域的旅游信息互联互动发展;发挥旅游产业的带动作用,因地制宜地打造“旅游+特色农业+民族文化”的发展模式,促进农、旅、文三者融合发展,提高该片区的经济发展水平,满足人民物质生活水平。第二,促进教育事业发展。扶贫攻坚的关键在教育。因此该片区应加大对基础教育的投入,完善学校基础设施改造,建立学校-企业-社会合作模式,提高教师的薪资水平和教学能力,建设完备的师资队伍,夯实基础教育服务;以民族特色文化为基础,加大职业教育建设,培养本土化专业人才,创新区域发展模式,提高片区的教育文化水平,丰富人民的精神文化。第三,保护生态环境可持续发展。各县应明确本县域优势特色产业,避免出现产品同质化发展,导致重复建设带来的生态环境的破坏,对于发展旅游产业较好的地区,要合理控制客流量;政府还应建立多样的生态补偿机制,普及生态环保知识,培养居民的生态保护意识,保护原有的自然生态资源不受破坏。第四,推进各县市区协调联动发展。以产业经济—社会文化—生态环境协调发展模式为基准,选择经济发展较好的地区作为该片区经济发展的增长级,发挥辐射作用带动周边地区的发展,促进区域达到共同富裕。

最后,本文虽然分析了旅游城镇化驱动区域共同富裕的影响机制,但是在建立模型过程中仍存在一些不足:县域部分数据由于统计手段与技术的更新、统计指标的变换,导致个别年份存在数据缺失等情况,因此仅选取了2011— 2022这一时间段来进行研究,在未来的研究发展过程中应该扩大研究时段;本研究仅以湖南省武陵山片区34个县市区作为一个整体研究对象探讨旅游城镇化对区域共同富裕发展的影响关系,未考虑其内部各县域之间的差异,在今后的研究中可对各个县域进行对比分析。

| [1] |

文丰安. 基于共同富裕的新型城镇化之路: 重要性、障碍及实现路径[J]. 山东大学学报(哲学社会科学版), 2022, 25(6): 1-10. [Wen Fengan. The road of new urbanization based on common prosperity: Importance, obstacles and realization path[J]. Journal of Shandong University (Philosophy and Social Sciences), 2022, 25(6): 1-10.] |

| [2] |

任保平, 李禹墨. 新时代我国高质量发展评判体系的构建及其转型路径[J]. 陕西师范大学学报(哲学社会科学版), 2018, 47(3): 105-113. [Ren Baoping, Li Yumo. The construction of China's high quality development evaluation system and its transformation path in the new era[J]. Journal of Shaanxi Normal University (Philosophy and Social Sciences), 2018, 47(3): 105-113.] |

| [3] |

高苹, 席建超, 刘盛和. 旅游城镇化空间过程及其动力机制研究: 重庆市黄水镇案例实证[J]. 人文地理, 2020, 35(1): 104-113. [Gao Ping, Xi Jianchao, Liu Shenghe. Study on the spatial process of tourism urbanization and its dynamic mechanism: A case of Huangshui Town in Chongqing[J]. Human Geography, 2020, 35(1): 104-113. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2020.01.012] |

| [4] |

Keesing F, Ostfeld R S, Okanga S, et al. Consequences of integrating livestock and wildlife in an African savanna[J]. Nature Sustainability, 2018, 1(10): 566-573. DOI:10.1038/s41893-018-0149-2 |

| [5] |

翁钢民, 唐亦博, 宋娜, 等. 京津冀城市群旅游城镇化与影响因素研究[J]. 地理与地理信息科学, 2022, 38(5): 121-128. [Weng Gangmin, Tang Yibo, Song Na, et al. Research on tourism urbanization and influencing factors in Beijing, Tianjin and Hebei urban agglomeration[J]. Geography and Geo information Science, 2022, 38(5): 121-128. DOI:10.3969/j.issn.1672-0504.2022.05.016] |

| [6] |

陆林, 葛敬炳. 旅游城市化研究进展及启示[J]. 地理研究, 2006, 25(4): 741-750. [Lu Lin, Ge Jingbing. Reflection on the research progress of tourism urbanization[J]. Geographical Research, 2006, 25(4): 741-750. DOI:10.3321/j.issn:1000-0585.2006.04.021] |

| [7] |

Mullins P. Tourism urbanization[J]. International Journal of Urban and Regional Research, 1991, 15(3): 326-342. DOI:10.1111/j.1468-2427.1991.tb00642.x |

| [8] |

黄震方, 吴江, 侯国林. 关于旅游城市化问题初步探讨: 以长江三角洲都市连绵区为例[J]. 长江流域资源与环境, 2000, 9(2): 160-165. [Huang Zhenfang, Wu Jiang, Hou Guolin. A preliminary discussion on tourism urbanization: Taking the Yangtze River Delta as an example[J]. Resources and Environment of the Yangtze River Basin, 2000, 9(2): 160-165. DOI:10.3969/j.issn.1004-8227.2000.02.005] |

| [9] |

葛敬炳, 陆林, 凌善金. 丽江市旅游城市化特征及机理分析[J]. 地理科学, 2009, 29(1): 134-140. [Ge Jingbing, Lu Lin, Ling Shanjin. Cha-racteristics and mechanism of tourism urbanization of lijiang city[J]. Geographica Sinica, 2009, 29(1): 134-140. DOI:10.3969/j.issn.1000-0690.2009.01.022] |

| [10] |

刘敏, 刘爱利, 孙琼, 等. 国内外旅游城镇化研究进展[J]. 人文地理, 2015, 30(6): 13-18. [Liu Min, Liu Aili, Sun Qiong, et al. Review of tourism urbanization[J]. Human Geography, 2015, 30(6): 13-18. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2015.06.003] |

| [11] |

熊建新, 王文辉, 贺赛花, 等. 洞庭湖区旅游城镇化的时空分异及演化[J]. 经济地理, 2020, 40(5): 210-219. [Xiong Jianxin, Wang Wenhui, He Saihua, et al. Spatial-temporal differentiation and evolution of tourism urbanization in Dongting Lake area[J]. Economic Geography, 2020, 40(5): 13-18.] |

| [12] |

麻学锋, 于美琪. 区域旅游城镇化高质量发展水平测度及驱动因素分析: 以大湘西地区为例[J]. 资源开发与市场, 2022, 38(11): 1321-1330. [Ma Xuefeng, Yu Meiqi. Measurement and driving factors analysis of high-quality development level of regional tourism urbanization: A case study of western Hunan region[J]. Resources Development and Market, 2022, 38(11): 1321-1330. DOI:10.3969/j.issn.1005-8141.2022.11.006] |

| [13] |

Nguyen C P, Schinckus C, Su T D, et al. The influence of tourism on income inequality[J]. Journal of Travel Research, 2020, 60(7): 1426-1444. |

| [14] |

张东徽, 吴昊, 吴畏, 等. 冰雪旅游与区域共同富裕: 基于东北6市面板数据的实证研究[J]. 科学决策, 2022, 31(8): 136-149. [Zhang Donghui, Wu Hao, Wu Wei, et al. Ice and snow tourism and regional common prosperity: An empirical study based on panel data of 6 cities in Northeast China[J]. Science Decision, 2022, 31(8): 136-149.] |

| [15] |

Md. S A, Sudharshan R P. The impact of tourism on income inequality in developing economies: Does Kuznets curve hypothesis exist?[J]. Annals of Tourism Research, 2016, 6(1): 111-126. |

| [16] |

郭为, 王静, 李承哲, 等. 不患寡而患不均乎: 发展旅游能促进共同富裕吗?基于CFPS(2010—2018)数据的分析[J]. 旅游学刊, 2022, 37(10): 12-25. [Guo Wei, Wang Jing, Li Chengzhe, et al. Uneven rather than few: Can tourism promote common prosperity? Analysis based on CFPS (2010-2018) data[J]. Tourism Journal, 2022, 37(10): 12-25.] |

| [17] |

夏杰长, 姚战琪, 张雅俊. 服务业高质量发展助力共同富裕: 基于浙江省的经验[J]. 中国流通经济, 2022, 36(12): 9-26. [Xia Jiechang, Yao Zhanqi, Zhang Yajun. High-quality development of severice industry to promote common prosperity: Based on the experience of Zhejiang Province[J]. China Circulation Economy, 2022, 36(12): 9-26.] |

| [18] |

Panudulkitti P. How does the level of urbanization matter for poverty reduction[J]. Working Paper, Georgia State University, 2007, 22(6): 21-26. |

| [19] |

孙学涛, 于婷, 于法稳. 新型城镇化对共同富裕的影响及其作用机制: 基于中国281个城市的分析[J]. 广东财经大学学报, 2022, 37(2): 71-87. [Sun Xuetao, Yu Ting, Yu Fawen. The impact and mechanism of new urbanization on common prosperity: Based on the 281 cities in China[J]. Journal of Guangdong Unversity of Finance and Economics, 2022, 37(2): 71-87.] |

| [20] |

赵燕. 要素配置促进共同富裕?基于土地城镇化与城乡收入差距视角[J]. 云南财经大学学报, 2022, 38(11): 22-41. [Zhao Yan. Can factor allocation promote common prosperity? Based on the perspective of land urbanization and urban-rural income gap[J]. Journal of Yunnan University of Finance and Economics, 2022, 38(11): 22-41.] |

| [21] |

麻学锋, 吕逸翔. 张家界城镇居民幸福水平对旅游城镇化集聚的响应识别及测度[J]. 自然资源学报, 2020, 35(7): 1647-1658. [Ma Xuefeng, Lv Yixiang. Identification and measurement of the response of happiness level of urban residents in Zhangjiajie to tourism urbanization agglomeration[J]. Journal of Natural Resources, 2020, 35(7): 1647-1658.] |

| [22] |

王树. 第二次人口红利与经济增长: 理论渊源、作用机制与数值模拟[J]. 人口研究, 2021, 45(1): 82-97. [Wang Shu. The second demographic dividend and economic growth: Theoertial origin, menchanism and me-numerical simulation[J]. Population Research, 2021, 45(1): 82-97.] |

| [23] |

赵丽琴, 李琳, 王天娇. 我国新型城镇化对共同富裕的政策效应研究[J]. 经济问题, 2023, 52(2): 120-128. [Zhao Liqin, Li Lin, Wang Tianjiao. Research on the policy effect of China's new urbanization on common prosperity[J]. Economic Issues, 2023, 52(2): 120-128.] |

| [24] |

陕颖颖, 唐健雄, 刘雨靖. 旅游城镇化与乡村振兴的协调发展仿真研究: 以张家界市为例[J]. 湖南师范大学自然科学学报, 2022, 45(4): 55-65. [Shan Yingying, Tang Jianxiong, Liu Yujing. Simulation study on the coordinated development of tourism urbanization and rural revitalization: A case study of Zhangjiajie city[J]. Journal of Natural Sciences of Hunan Normal University, 2022, 45(4): 55-65.] |

| [25] |

杜文忠, 席玮, 杜金波. 基于SD的旅游可持续发展仿真研究: 以桂林为例[J]. 生态经济, 2020, 36(12): 104-111. [Du Wenzhong, Xi Wei, Du Jinbo. SD-based simulation study of sustainable tourism develpoment Guilin as an example[J]. Ecological Economy, 2020, 36(12): 104-111.] |

| [26] |

张锦华, 龚钰涵. 走向共同富裕: 农民工市民化的财政学考察: 基于系统动力学建模及政策优化仿真[J]. 南方经济, 2022, 39(5): 14-28. [Zhang Jinhua, Gong Yuhan. Towards common prosperity: A fiscal examination of the citizenship of migrant workers: Based on system dynamics modeling and policy optimiza simulation[J]. Southern Economy, 2022, 39(5): 14-28.] |

| [27] |

赵书虹, 陈婷婷. 云南省旅游驱动型城市旅游产业与城镇化耦合协调驱动因素分析[J]. 旅游科学, 2020, 34(3): 78-93. [Zhao Shuhong, Chen Tingting. Analysis of coupling and coordination driving factors of tourism industry and urbanization in tourism driven cities in Yunnan province[J]. Tourism Science, 2020, 34(3): 78-93.] |

| [28] |

赵胡兰, 杨兆萍, 韩芳, 等. 新疆旅游产业—经济发展—生态环境耦合态势分析及预测[J]. 干旱区地理, 2020, 43(4): 1146-1154. [Zhao Hulan, Yang Zhaoping, Han Fang, et al. Analysis and prediction of coupled tourism industry-economic development-ecological environment in Xinjiang[J]. Geography of Arid Regions, 2020, 43(4): 1146-1154.] |

| [29] |

张俊, 程励. 旅游发展与居民幸福: 基于系统动力学视角[J]. 旅游学刊, 2019, 34(8): 12-24. [Zhang Jun, Cheng Li. Tourism development and residents' happiness: Based on the perspective of system dynamics[J]. Tourism Journal, 2019, 34(8): 12-24.] |

| [30] |

唐健雄, 李奥莎, 刘雨婧. 旅游城镇化驱动乡村振兴的影响效应研究[J]. 华中农业大学学报(社会科学版), 2023, 11(1): 174-185. [Tang Jianxiong, Li Aosa, Liu Yujing. Research on the effect of tourism urbanization driving rural revitalization[J]. Journal of Huazhong agricultural University (Social Science Edition), 2023, 11(1): 174-185.] |

| [31] |

潘静, 李文芳. 基于VAR模型教育水平与经济增长的动态关系[J]. 特区经济, 2022, 42(7): 137-140. [Pan Jing, Li Wenfang. Research on the dynamic relationship between education level and economic grow on the dynamic relationship between education level and economic growth based on VAR model[J]. Special Economic Zone, 2022, 42(7): 137-140.] |

| [32] |

高丙成, 陈如平. 普通高中教育综合发展水平研究[J]. 教育研究, 2013, 34(9): 58-66. [Gao Bingcheng, Chen Ruping. Research on the comprehensive development level of general high school education in China[J]. Education Research, 2013, 34(9): 58-66.] |

| [33] |

李鹏, 李晨阳, 沈梦婷, 等. 自然保护地旅游承载力多情景核算: 以云南泸沽湖为例[J]. 资源科学, 2022, 44(3): 620-633. [Li Peng, Li Chenyang, Shen Mengting, et al. Multi-scenario accounting of toursim carrying capacity of nature reserves: A case study of Lugu Lake in Yunnan[J]. Resources Science, 2022, 44(3): 620-633.] |