2. 中国电建集团 西北勘测设计研究院有限公司, 西安 710065

2. PowerChina Northwest Engineering CO. LTD., Xi'an 710065, China

黄土高原具有复杂的自然地貌与丰富的人文资源,在丘陵沟壑区中孕育出独特的河谷型人居环境[1]。困于地形地貌而导致建设用地有限,一直是影响丘陵沟壑区人居环境发展的核心问题:多数高原河谷型城镇沿川道过度发展,横向从河岸阶地到丘陵坡地都被填充占满,纵向平均延申长度超过10 km,对河谷生态环境产生了很大影响。在川道土地资源日趋紧张的当下,从主川道分支出的二级沟道(即“次沟”[1])因与城市或县城中心具有紧密的空间关系,成为影响丘陵沟壑城乡发展的重要边缘区,也是应对黄土高原城乡空间限制的重要突破口。

国外学者的相关研究主要包括地质环境演变[2]、生态环境变化[3]等因素对河谷人居环境的影响,以及丘陵沟壑地貌中的人居环境重建[4]、生态管理[5, 6]等现实问题,侧重于宏观视角下自然环境对人居环境的作用关系,但在城乡发展与规划建设方面探讨不多。国内相关研究内容主要包括以下几个方面:一是从宏观尺度开展黄土丘陵沟壑区城镇体系的重构和优化研究,如对沟壑区城镇体系空间结构演化[7]、小城镇群有机生长模式[8]的探讨;二是从微观尺度对小流域中的乡村聚落营建进行探讨,如人居生态单元模型建构[9]、村级生态单元发展路径[10, 11]等;三是针对河谷人居环境的评价研究,如河谷城镇生活空间质量评价[12]、村落生态适应性评价[10, 11]等;四是黄土高原沟壑区人地关系、聚落空间分布的影响因素研究,如探究不同历史时期的人地相互作用机制[13]等。值得注意的是,尽管有学者开始关注和重视川道以外尤其是河谷小流域人居发展的重要性[14-16],但较少针对河谷次沟的人居发展水平进行定量化研究,有关聚落空间分布及其影响机制的研究多侧重于自然环境分析,缺少从空间、产业、设施、自然等多因素系统性地揭示其对次沟人居发展的综合作用。

综上所述,国内外对黄土高原沟壑区城乡空间体系、河谷人居空间发展因素、小流域聚落空间营建模式等方面已有一定研究成果,但是以黄土高原河谷型城镇边缘区为对象、聚焦于次沟整体发展规律和路径的研究在国内外都很稀缺却又极为迫切,亟需揭示黄土丘陵沟壑区次沟中人居环境的空间分布特征、发展水平及其影响因素,为有效利用河谷次沟空间并促进城乡发展提供重要支撑。鉴于此,本文以陕北无定河流域为案例区,从评价次沟的人居发展程度入手,利用综合指数、因子探测等方法揭示黄土丘陵沟壑区次沟人居发展的影响因素,进而针对不同发展程度的次沟提出差异化的规划对策,以期协助河谷型城镇摆脱发展瓶颈、理顺人地关系。

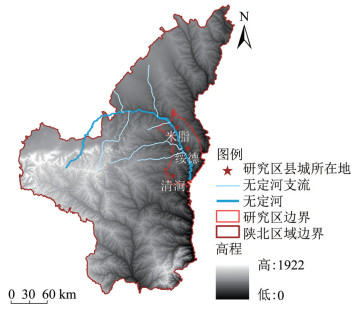

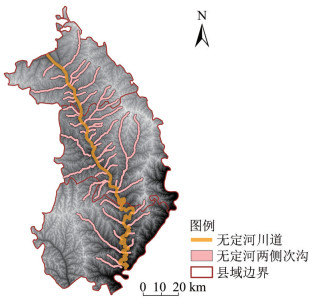

2 数据与方法 2.1 研究区概况无定河是黄河中游的重要支流,无定河流域在历史上是中原农耕文明与草原游牧文明的过渡区[17],特殊的自然地理与人文资源奠定了其在我国城镇化发展过程中的重要位置(图 1)。本研究以无定河中下游流域为研究范围,包括米脂、绥德、清涧三个完整县域,是黄土高原聚落分布较密集的地区之一。研究区内沟壑纵横、地形破碎,地表起伏变化程度较大,属典型的黄土丘陵沟壑区,地貌类型主要以峁、梁、沟、川为主,是生态环境脆弱地带。在此范围内沿无定河两侧选择沟谷地貌发育较成熟、沟谷基底形态各异、聚落分布类型多样的45条次沟作为研究样本(图 2),聚落主要沿次沟带状分布,并主要集中在无定河两侧约15 km范围内。其中,研究区内米脂县、绥德县、清涧县包含的次沟分别为12条、22条、11条,沟道内人口总数约31.66万人,共辖村落605个,产业以农业种植、农业加工、矿产品加工和食品加工为主,多分布在次沟沟口和沟中段。

|

图 1 研究区区位示意 Fig.1 Location of Study Area |

|

图 2 研究区范围及沟壑体系 Fig.2 Range of Study Area and the Gully System within it |

本研究基础数据来源于卫星遥感影像、用地规划、统计年鉴等,从2021年米脂、绥德、清涧三县的土地利用分布图中提取无定河研究区范围内的建制镇、村、建设用地及道路等要素;DEM数字高程值、河流、林地等自然要素数据来源于地理空间数据云平台,并获取高程、坡度和坡向等数据;人居发展程度评价和影响因素中涉及的人口、生产总值、企业分布、公交场站等社会经济数据来自当地2021年统计年鉴、地方县志、政府网站、POI数据等,并通过现场调研和部门走访进行补充和修正。将这些数据在ArcGIS中进行叠加整合。

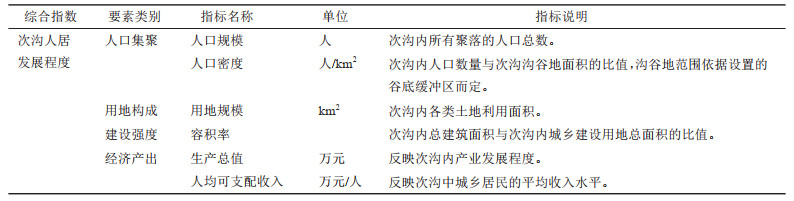

2.2.2 指标变量选取及说明(1)人居发展程度的表征指标

为了准确分析和揭示黄土高原丘陵沟壑区中哪些次沟聚集了更多的人类建设活动,即人居发展程度更高,本研究借鉴人类聚居学、乡村振兴发展等人居环境理论框架[18-20],引入人口、用地、建筑、产业4个维度,结合当地聚族而居、阶地分布的特征,提出从人口集聚程度、用地构成比例、开发建设强度、经济产出水平等方面量度次沟人居发展程度,具体计算各条次沟的人口规模、人口密度、用地规模、容积率、生产总值等指标(表 1)。

| 表 1 人居发展程度的表征指标 Tab.1 Characteristic Indexes of Human Settlement Development Degree |

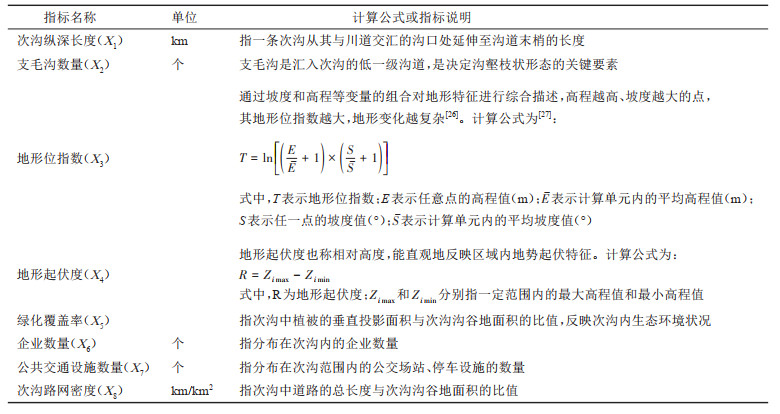

(2)影响人居发展程度的变量

黄土高原丘陵沟壑区聚落的空间分布与人居环境的发展受到经济、生态、文化、社会等诸多因素的影响[21],充分参考已有相关研究[22-25],结合黄土高原丘陵沟壑区城乡规划的实践经验,本研究从地理空间形态、自然环境特征、产业发展规模、道路交通水平四个维度选取8个关键指标对无定河流域次沟人居发展程度的影响机制进行分析。

次沟的地理空间形态是影响丘陵沟壑聚落空间分布与发展的重要条件,其枝状的空间属性在一定程度上决定了城乡发展的用地资源潜力和对外联通潜力,选取次沟纵深长度(X1)和次沟的支毛沟数量(X2)来反映。自然环境特征是沟壑区聚落选址与发展演化的基础因子,地形、地貌、植被等从沟底到沟顶竖向变化丰富的复杂特征影响着当地居民的聚落择址与营建,因此选取次沟地形位指数(X3)、地形起伏度(X4)和绿化覆盖率(X5)3项指标表征自然环境。产业是次沟城乡发展建设的原动力,尤其是次沟中的企业或园区对周边镇村具有很大吸引力和辐射力,促进了次沟聚落的扩张,因此选择次沟企业数量(X6)反映产业发展规模。道路交通是丘陵沟壑区聚落与外界联系的重要媒介通道,对次沟人居发展具有重要意义,选取次沟公共交通设施数量(X7)和次沟路网密度(X8)2项指标表征道路交通水平(表 2)。

| 表 2 人居发展程度的影响变量 Tab.2 Influencing Factor Indexes of Human Settlement Development Degree |

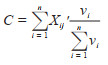

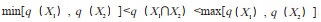

(1)综合指数计算

各条次沟样本的人居发展程度评价采用综合指数加权求和模型计算,其中各项指标权重通过变异系数法确定,具体公式如下:

|

(1) |

|

(2) |

式中,C为若干指标的综合评价指数;Xij'为标准化处理后j样本对应的第i项指标值;vi是第i项指标的变异系数、也称为标准差系数;i为某项指标(i=1,2,3,…,n);σi是第i项指标的标准差;xi是第i项指标的平均数;

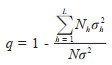

(2)地理探测器

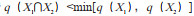

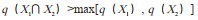

地理探测器主要用于探测地理要素的空间分层分异性特征及其驱动因子,本文采用因子探测和交互探测分析不同因子对次沟人居发展程度的影响关系。因子探测的模型公式如下:

|

(3) |

式中,h为因变量Y或因子X的分层(类)数,N和σ分别为研究对象的样本数和方差,Nh和σh分别为层级h内的样本数和方差。q表示某一个因子对因变量的解释程度,q的值域为0—1,当某一因子的q值越大时,说明该因子的解释力越强[21, 28]。

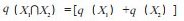

此外,交互探测用于定量解释两两因子的共同作用与单个因子作用相比,对Y的解释力是增强还是减弱[29]。两两因子交互作用共存在5种结果:设交互后驱动力为

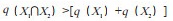

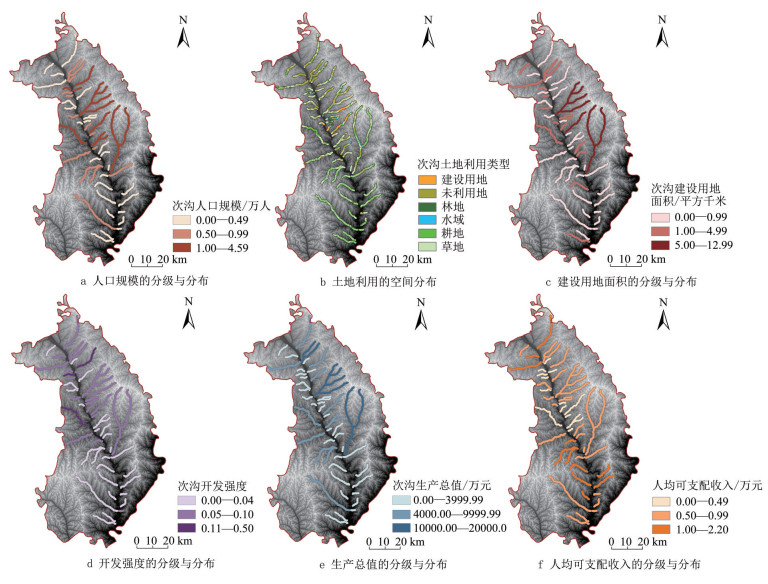

人是沟谷聚落发展的核心与关键,本文通过次沟人口总量和人口密度2项指标表征次沟人口的集聚规模。研究区内次沟的平均人口密度为752人/km2,但各条沟道中的人口数差异较大。人口规模最高的次沟(大理河沟)约有4.57万人,而人口规模最小的次沟(薛家山沟)中不足1千人。按自然间断点法将次沟的人口规模分为3个等级,比例呈明显的金字塔式结构分布。其中,人口规模在1.00—4.59万人的次沟占次沟总数的17.77%,人口稀少(小于等于0.49万人)的次沟占总数的55.56%(图 3a、图 4a)。可见,研究区内大部分次沟的人口密度较低,人口规模分异明显,城乡居民仅在少部分次沟中集聚。

|

图 3 次沟各项人居发展指标的分级与分布 Fig.3 Classification and Distribution of Human Settlement Indexes in Sub-gully |

|

图 4 次沟各项人居发展指标的分级数量占比 Fig.4 Proportion of Graded Quantity of Human Settlement indexes in Sub-gully |

土地类型是划分人居环境与自然环境的重要方面,城乡建设用地与耕地是反映人类建设活动的核心要素,未利用地反映了未来开发建设的潜力。研究区次沟中的土地以草地、耕地和未利用地为主(图 4b),且各条次沟的用地面积占比差异较大,流域北部的次沟中草地和未利用地比重较高,流域南部的次沟中耕地比重较大,流域中部的次沟中各类用地占比较为均衡(图 3b)。各条次沟中建设用地的规模也差异较大:45条次沟样本中仅义合沟、小河沟和大理河沟3条次沟的城乡建设用地面积达到5.00—12.99 km2,建设用地面积为1.00—4.99 km2的次沟数约占31.11%,约62.22% 的次沟内的建设用地面积小于等于0.99 km2(图 3c、图 4c)。

3.1.3 开发建设强度容积率是衡量次沟中人类建设活动强度的重要指标。研究区内各条次沟的平均建设用地容积率约为0.06,且各条沟道的建设强度差异不大。绝大多数次沟的建设用地容积率低于0.10,仅大理河沟、东沟和桥沟3条次沟的建设用地容积率高于0.11。开发强度最高的次沟为大理河沟,其容积率达到0.50;最低的次沟为合石沟,容积率仅为0.003(图 3d、图 4d)。

3.1.4 经济产出水平经济产出是人居建设的重要组成,次沟中的生产总值和人均可支配收入情况也极大地反映了人居发展水平。首先,不同次沟的生产总值差异较大,具有较强的不平衡性。2021年生产总值最高的次沟达到19670万元,生产总值最小的次沟仅有650万元。按自然间断点法将次沟的生产总值分为3个等级,高产值的次沟有3条,分别是小河沟、义合沟和石沟湾沟;中等产值的次沟占次沟样本总数的22.22%;低产值的次沟数量占71.11%(图 3e、图 4e)。其次,研究区内次沟的人均可支配收入整体偏低。人均可支配收入最高的次沟为2.15万元/人,高于1.00万元/人的次沟数量约占33.33%(图 3f、图 4f)。

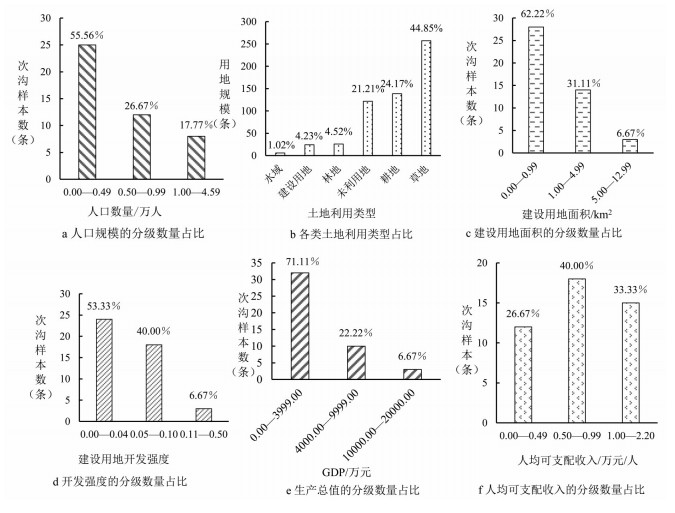

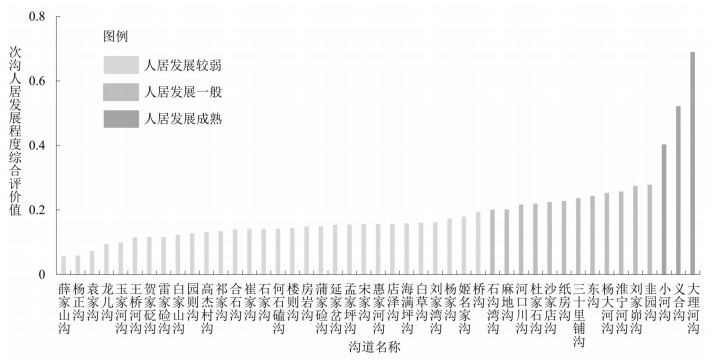

3.1.5 次沟人居发展程度综合评价综上,人口集聚程度、建设用地比例、开发建设强度、经济产出水平从4个维度反映了次沟人居发展的程度,具体包括人口规模、人口密度、城乡建设用地规模、开发强度、生产总值和人均可支配收入等关键衡量指标。将这些指标进行无量纲化处理后,计算各条次沟样本的人居发展程度综合值,该值越高说明次沟中的人类建设活动越活跃、人居发展水平越高。

根据各样本的得分结果,将次沟的人居发展程度分为高、中、低3个等级,各等级的数量占比差异较大。人居发展较成熟(得分在0.40—0.69)的次沟仅有3条,分别是义合沟和大理河沟及小河沟,约占次沟总数的6.67%,这些次沟中人口、建筑等要素的规模和集聚度高,经济产出显著。人居发展程度一般(得分在0.20—0.39)的次沟数量约占26.67%,这些次沟在人口集聚、建设用地规模、经济产出等方面略低于前者。人居发展很弱(得分低于等于0.19)的次沟数量约占66.66%(图 5、图 6)。可见,无定河研究区中的次沟并不是均衡发展建设的,开发潜力也相差较大,当地居民会优先在条件最好的沟道中择址营建,这些次沟内的城乡规模不断扩张,经济产出持续增长。

|

图 5 次沟人居发展程度综合值分级与分布 Fig.5 Classification of Human Settlement Development Degree |

|

图 6 次沟人居发展程度综合得分排序 Fig.6 Ranking of Evaluation Scores of Human Settlement Development Degree |

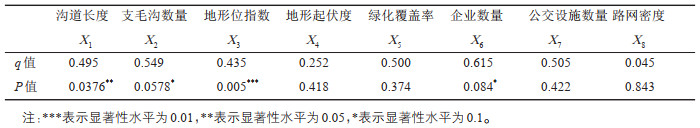

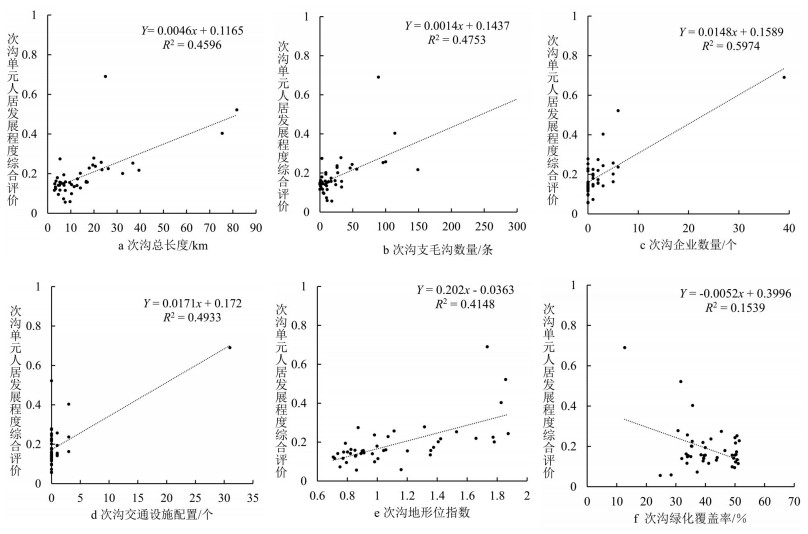

利用散点图法和地理探测器分析上述因子对人居发展程度综合值(Y)的作用关系。首先,通过双变量散点图分析可以发现,在影响次沟发展程度的潜在变量指标中,次沟纵深长度(X1)、支毛沟数量(X2)、地形位指数(X3)、绿化覆盖率(X5)、企业数量(X6)及公共交通设施数量(X7)6项指标,与次沟人居发展程度(Y)具有一定相关性(图 7)。在此基础上,利用地理探测器主导因子探测模型测算出次沟人居发展程度的影响力q值,具体探测结果见表 3。结果显示,次沟企业数量(X6)、纵深长度(X1)、支毛沟数量(X2)和地形位指数(X3)4项因子通过了显著性(p值)检验,并具有较高的解释力度,构成次沟人居发展程度的主导性因子(见表 3)。

|

图 7 次沟人居发展程度与影响因子的相关性 Fig.7 Correlation between Human Settlement Development Degree and Influencing Factors |

| 表 3 次沟人居发展程度的影响因子探测结果 Tab.3 Influencing Factors of Human Settlement Development Degree in Sub-gully |

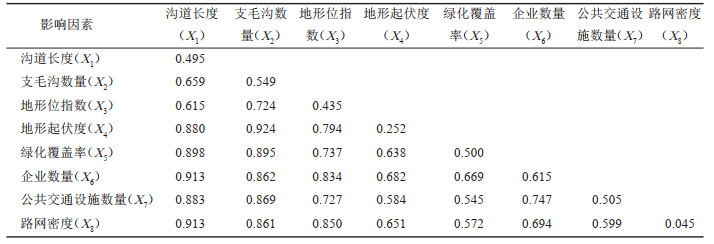

为进一步探索各因子之间的合力作用,分析各影响因子是否存在共同驱动关系,对通过显著性检验的因子进行交互作用探测。根据交互探测结果,两种因子对次沟人居发展程度的交互作用q值均大于任一单因子q值,部分交互q值大于两因子q值之和,即这些因子存在双因子增强甚至非线性增强的关系,说明影响因子的共同作用和驱动力高于单独因子的作用效力(表 4)。交互因子解释力较高的组合为(由高到低排序):地形起伏度(X4)∩支毛沟数量(X2)、企业数量(X6)∩沟道长度(X1)、路网密度(X8)∩沟道长度(X1)、绿化覆盖率(X5)∩沟道长度(X1)、绿化覆盖率(X5)∩支毛沟数量(X2)等。可见,城乡聚落在黄土丘陵沟壑区次沟中的生长发展是经济产业、自然地理、服务设施等多因素非线性耦合作用的结果,具体受到企业规模、道路交通、地形地貌、沟谷形态等因子不同程度地影响。

| 表 4 影响因子之间的交互作用结果 Tab.4 Interaction Results among Detection Factors |

(1)次沟基底形态奠定了次沟人居发展的基本潜力

次沟的基底形态是无定河流域次沟聚落形成和发展的先决条件。其因沟壑发育程度的差异,不仅影响着沟壑聚居环境的稳定度和对外联系便捷度,而且关系着人居发展建设所需的用地资源潜能。根据地理探测器分析,次沟中支毛沟的数量(X2)和次沟纵深长度(X1)对次沟人居发展程度的单因子解释度分别达到0.548和0.495;这两个指标分别与其它指标的综合解释度更强,例如X1与X4、X5、X6、X7、X8等指标的交互探测q值均超过0.85,X2与X4的交互探测q值高达0.923。

一方面,次沟人居发展程度与次沟纵深长度呈正相关关系(图 7a),即次沟纵深越长,次沟的人居发展水平越高,研究区中51.11% 的城乡建设用地分布在长度超过10 km的次沟中,这类次沟能够承载足量的城乡用地和人口规模,发展潜力比短沟大。另一方面,从次沟分支出来的支毛沟是黄土丘陵沟壑区的典型特征,研究区内次沟的平均支毛沟数量为31个。由于当地居民往往优先在生态和交通条件较好的沟谷交汇地带选址聚集,支毛沟越多意味着适宜城乡发展的交汇点越多,所以次沟人居发展程度与支毛沟数量也呈正相关关系(图 7b)。可见,在枝状延申的沟壑地形中,次沟的长度越长、支毛沟分支越多,次沟的人居发展程度和潜力就越大,次沟基底形态对其人居发展程度具有较强的制约作用。

(2)企业入驻规模是次沟人居持续发展的内生动力

次沟中企业入驻的数量和规模在很大程度上决定了该条次沟对人群聚居的吸引力,对次沟镇、村发展与振兴具有重要影响。在单因子探测中,次沟企业数量(X6)对人居发展程度的解释力最高,达到0.615。结合散点图分析,次沟人居发展程度与次沟内企业数量呈正相关关系(图 7c),即拥有较多和较大规模企业的次沟的人居发展程度更高。主要原因在于,丘陵沟壑区次沟的资源环境承载力有限,区位条件也不占优势,研究区中仅有46.67% 的次沟内有企业,平均每条次沟拥有5个企业;但这些为数不多的各类产业提供了一定量的就业岗位,在一定程度上激活了当地的经济活力。例如,义合沟薛家峁镇通过打造现代农业休闲观光区快速带动该沟道的镇村发展建设。可见,次沟中能否吸引一定数量的企业入驻是引导并促进城镇在次沟中发展的关键因素。

(3)交通便捷可达是吸引聚落选址聚集的必要条件

次沟纵深的交通可达性是影响无定河流域次沟人居发展的又一重要因素。道路交通网络是封闭内向的次沟中聚落与外界沟通联系的重要载体。在因子交互探测中,公共交通设施数量(X7)与次沟纵深长度(X1)、支毛沟数量(X2)等指标的交互探测q值超过0.86;结合散点图分析,次沟人居发展程度与次沟内公共交通水平呈正相关性(图 7d),即公共交通条件越好,次沟的人居发展程度越高。由于黄土丘陵沟壑区次沟内的道路交通设施配置水平整体不高,研究区内仅有20.01% 的次沟开通了公交线路,但随着流域中城乡聚落之间的联系诉求不断增强,公共汽车作为连接县城与次沟深处聚落的主要方式,其配置水平成为影响次沟人居发展潜力的必要因素。

(4)地形地貌环境对次沟人居发展的制约力不明显

在单因子探测中,次沟地形位指数(X3)和绿化覆盖率(X5)的解释力分别为0.435和0.500;结合散点图分析,次沟人居发展程度与地形位指数呈较明显的正相关性,与绿化覆盖率存在一定程度地负相关性,即次沟地形复杂变化程度越高,绿化覆盖程度越低,人居发展程度反而越高(图 7e、图 7f)。可见,次沟中地形地貌的复杂条件对当地人们聚居发展建设的制约影响有限,究其原因,次沟中的居民为躲避洪涝、利用平坦阶地开垦农田,反而会主动选择地形复杂的斜坡高地进行聚落营建,并避开植被环境良好的生态敏感和生态脆弱地段。

4 结论与讨论 4.1 结论(1)研究区川道两侧的次沟总体上具有人口密度低、建设用地占比低、容积率低等特征,但在人口集聚程度、用地构成比例以及经济产出水平等方面表现出较大的层级差异性,通过指标综合评价可将次沟划分成人居发展程度较高、中等和较低3个等级水平,说明无定河两翼的次沟并不是均衡发展建设的,开发潜力也相差较大,这对于整体性和针对性地开展次沟振兴施策至关重要。

(2)次沟纵深长度、次沟分叉的支毛沟数量、次沟中的企业数量、公共交通设施数量、绿化覆盖率等因素对次沟人居发展程度影响显著,这些因素交互作用共同促成次沟中的各项城乡建设。其中,拥有足够纵深长度和支毛沟交汇数量的次沟基底形态是人居发展的基础、并奠定了开发建设潜力,入驻企业的规模与等级是次沟人居发展的主要源动力,次沟内部便捷的交通联系及与周边沟道的联通性是必要的支撑条件,复杂的地形地貌环境则不会明显制约城乡的适度发展。

4.2 讨论黄土丘陵沟壑地区的人居空间发展大多囿于川道中,川道周边的小流域因地形地貌破碎、距离县城较远而往往不被重视。川道中城镇的集聚发展模式、流域末梢的生态移民与乡村收缩等问题被学界关注较多[7, 8, 27],沿川道组团化、串珠状分布的用地空间结构成为基本模式;也有学者提出应重视小流域的空间发展潜力[14, 30],提出与“枝状”沟壑地形相协调的空间形态[1, 31],或者利用沟壑连通形成环状、叶脉状等用地格局[14],以及基于新型人地关系重构沟壑区的村镇空间系统,为突破传统的人居空间模式提供了新的视野,本文基于这些观点提出“次沟”空间作为丘陵沟壑城乡边缘发展区的重要性,并针对沟壑中城乡发展的可能性和潜力值进行定量化分析和论证,通过揭示次沟人居空间的发展水平及其影响机制,为建立川道、次沟流域统筹的丘陵沟壑区城乡发展格局和人地耦合的空间构型提供重要的学术支撑。

基于无定河流域的研究表明:丘陵沟壑区不同次沟中的人居空间分布与发展程度分异明显,应基于次沟现状差异构筑次沟相互协同的新体系与新格局。人居发展程度和条件不同的次沟可对应优先提升、适度发展和控制约束等不同思路,结合次沟人居建设的关键影响因素,从沟壑形态、产业布局、道路交通、未利用地挖掘等方面提出优化对策,辅助县域国土空间规划布局。具体提出以下建议:一是针对人居发展较成熟的次沟,其拥有较好的区位优势、产业基础、交通条件,但也面临发展腹地不足、镇村联系不强等问题,应重点开展存量用地更新、适度挖掘荒山坡地等非生态敏感地段的用地潜力。二是对于具有一定规模建设用地,但因产业、道路交通或公服配套等条件不佳而人居建设受限的次沟,应针对其发展短板提升或完善次沟建设条件。三是对于开发建设潜力有限、生产生活条件不足的生态型次沟,应以约束人居建设、适度收缩城乡用地为主要目标,将沟中聚落逐渐搬迁至发展潜力更高的次沟中,再利用退耕还林还草、林业资源提升等手段修复小流域的生态系统。

| [1] |

田达睿, 周庆华. 分形视角下黄土高原沟壑区城乡用地形态研究——以陕北米脂研究区为例[J]. 城市规划, 2017, 41(4): 33-40. [Tian Darui, Zhou Qinghua. Suitable urban-rural land use form in gully area in the loess plateau from the perspective of fractal theory: A case study of Mizhi, northern Shaanxi province[J]. City Planning Review, 2017, 41(4): 33-40.] |

| [2] |

Despriee J, Voinchet P, Tissoux H, et al. Lower and Middle Pleistocene human settlements in the middle Loire River basin, centre region, France[J]. Quaternary International, 2010, 223: 345-359. |

| [3] |

Pawłowski D, Milecka K, Kittel P, et al. Palaeoecological record of natural changes and human impact in a small river valley in Central Poland[J]. Quaternary International, 2015, 370: 12-28. DOI:10.1016/j.quaint.2014.06.033 |

| [4] |

Karmanov V N, Zaretskaya N E, Panin A V, et al. Reconstruction of local environments of ancient population in a changeable river valley landscape (The Middle Vychegda River, Northern Russia)[J]. Geochronometria, 2011, 38: 128-137. DOI:10.2478/s13386-011-0018-5 |

| [5] |

Painter K J, Brua R B, Chambers P A, et al. An ecological causal assessment of tributaries draining the Red River Valley, Manitoba[J]. Journal of Great Lakes Research, 2020, 47(3): 773-787. |

| [6] |

Kamanroudi Kojuri M, Saffari A, Solimani M, et al. Ecologically-based management factors and criteria of river-valleys in Tehran metropolis-case study: River-valleys of Kan[J]. Journal of Spatial Analysis Environmental hazarts, 2020, 7(2): 21-32. DOI:10.29252/jsaeh.7.2.21 |

| [7] |

刘海龙, 石培基, 张学斌, 等. 基于生态承载力的黄土高原地区城镇体系空间结构演化——以庆阳市为例[J]. 干旱区研究, 2013, 30(4): 749-756. [Liu Hailong, Shi Peiji, Zhang Xuebin, et al. Spatial structure evolution of urban system in the loess plateau based on ecological carrying capacity: A case study in Qingyang city[J]. Arid Zone Research, 2013, 30(4): 749-756.] |

| [8] |

刘玲玲, 任云英. 陇东黄土高原沟壑区小城镇空间分布特征研究[J]. 华中建筑, 2018, 36(3): 66-70. [Liu Lingling, Ren Yunying. The spatial distribution characteristics of small towns in the Longdong gully region of loess plateau[J]. Huazhong Architecture, 2018, 36(3): 66-70.] |

| [9] |

刘晖. 黄土高原小流域人居生态单元及安全模式[D]. 西安: 西安建筑科技大学, 2005: 38-53. [Liu Hui. The Regional Small Watershed Units of Human Settlements and the Security Models on the Loess Plateau: Research from Analyzing of the Landscape Pattern[D]. Xi'an: Xi'an University of Architecture and Technology, 2005: 38-53.]

|

| [10] |

郝高建, 王立霞. 陕北黄土高原丘陵沟壑区生态建设与经济发展互动模式实证研究——以延安沟壑区为例[J]. 干旱区资源与环境, 2007, 21(12): 79-83. [Hao Gaojian, Wang Lixia. Positive analyses on ecological construction and economy development model in loess gully regions in north Shaanxi: A case study of Yan'an city[J]. Journal of Arid Land Resources and Environment, 2007, 21(12): 79-83.] |

| [11] |

Zhang T. The evaluation method of Gully village's ecological sustainable development in the Gully regions of Loess Plateau[J]. Journal of Building Construction and Planning Research, 2016, 4(1): 1-12. DOI:10.4236/jbcpr.2016.41001 |

| [12] |

郭燕, 张志斌, 陈龙, 等. 河谷型城市居民生活空间质量特征及社会效应——以兰州市为例[J]. 人文地理, 2022, 37(4): 95-104. [Guo Yan, Zhang Zhibin, Chen Long, et al. Quality evaluation and social effects of residents' living space in valley city[J]. Human Geography, 2022, 37(4): 95-104.] |

| [13] |

Dong G H, Yang Y, Zhao Y, et al. Human settlement and human-environment interactions during the historical period in Zhuanglang County, western Loess Plateau, China[J]. Quaternary International, 2012, 281: 78-83. DOI:10.1016/j.quaint.2012.05.006 |

| [14] |

黄明华, 王恬, 朱亚男. 黄土高原沟壑区小城镇空间形态优化研究[J]. 规划师, 2016, 32(3): 114-119. [Huang Minghua, Wang Tian, Zhu Ya'nan. Optimization of urban spatial form of small towns in Gullied Loess Plateau[J]. Planners, 2016, 32(3): 114-119.] |

| [15] |

惠怡安. 陕北黄土丘陵沟壑区川谷型城镇空间扩展模式及其开发策略研究[D]. 西安: 西北大学, 2007: 60-67. [Hui Yian. Study on the Town Space Developing Mode and Exploring Strategy of Northern Shaanxi's Plain-Valley-City in Loess Hill and Gully Area[D]. Xi'an: Northwest University, 2007: 60-67.]

|

| [16] |

徐超平, 李浩, 李薇. 河谷型城市荒山整治拓展模式初探——以兰州为例[C]. 南京: 转型与重构——2011中国城市规划年会, 2011. [Xu Chaoping, Li Hao, Li Wei. Preliminary Study on Development Model of Waste Mountain Management in Valley-Type Cities: Taking Lanzhou as an Example[C]. Nanjing: Transition and Reconstruction: 2011 Annual Meeting of China's Urban Planning, 2011.]

|

| [17] |

佟彪, 党安荣, 周宏宇. 无定河流域城镇聚落的历史演变与人地耦合[J]. 自然资源学报, 2021, 36(1): 38-54. [Tong Biao, Dang Anrong, Zhou Hongyu. The historical evolution of urban settlements and man-land coupling in Wuding River basin[J]. Journal of Natural Resources, 2021, 36(1): 38-54.] |

| [18] |

王艳飞, 李婷婷, 孟祥涛. 2010—2020年中国乡村人居环境质量评价及其演变特征[J]. 地理研究, 2022, 41(12): 3245-3258. [Wang Yanfei, Li Tingting, Meng Xiangtao. Evaluation of China's rural human settlements quality and its spatiotemporal change characteristics from 2010 to 2020[J]. Geographical Research, 2022, 41(12): 3245-3258.] |

| [19] |

张尚武, 李京生, 栾峰, 等. 乡村振兴的规划议题与学科发展思考[J]. 城市规划, 2022, 46(10): 18-24. [Zhang Shangwu, Li Jingsheng, Luan Feng, et al. Reflections on planning topics of rural revitalization and the development of rural planning discipline[J]. City Planning Review, 2022, 46(10): 18-24.] |

| [20] |

吴良镛. 人居环境科学导论[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2001: 271-293. [Wu Liangyong. Introduction to Science of Human Settlement Environment[M]. Beijing: China Architecture & Building Press, 2001: 271-293.]

|

| [21] |

覃小华, 李星明, 陈伟, 等. 长江经济带少数民族特色村寨的地域空间格局与影响因素[J]. 人文地理, 2022, 37(3): 118-130. [Qin Xiaohua, Li Xingming, Chen Wei, et al. Spatial pattern and influencing factors of ethnic minority villages in the Yangtze River economic belt[J]. Human Geography, 2022, 37(3): 118-130.] |

| [22] |

李伯华, 曾灿, 刘沛林, 等. 传统村落人居环境转型发展的系统特征及动力机制研究——以江永县兰溪村为例[J]. 经济地理, 2019, 39(8): 153-159. [Li Bohua, Zeng Can, Liu Peilin, et al. System characteristics and dynamic mechanism of transformation development of human settlement environment in traditional villages: A case study of Lanxi village Jiangyong county[J]. Economic Geography, 2019, 39(8): 153-159.] |

| [23] |

王成, 李颢颖, 何焱洲, 等. 重庆直辖以来乡村人居环境可持续发展力及其时空分异研究[J]. 地理科学进展, 2019, 38(4): 556-566. [Wang Cheng, Li Haoying, He Yanzhou, et al. Sustainable development ability and its spatiotemporal differentiations of rural human settlements in Chongqing municipality from 1997 to 2015[J]. Progress in Geography, 2019, 38(4): 556-566.] |

| [24] |

田达睿. 城镇空间的分形测度与优化——基于陕北黄土高原城镇案例的研究[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2018: 19-20. [Tian Darui. Measurement and Optimization of Urban Space Based on Fractal Theory: Case Study of Loess Plateau in Northern Shaanxi[M]. Beijing: China Architecture & Building Press, 2018: 19-20.]

|

| [25] |

潘颖, 邹君, 刘雅倩, 等. 乡村振兴视角下传统村落活态性特征及作用机制研究[J]. 人文地理, 2022, 37(2): 132-140, 192. [Pan Ying, Zou Jun, Liu Yaqian, et al. A study on the living state and mechanism of traditional villages from the perspective of rural revitalization[J]. Human Geography, 2022, 37(2): 132-140, 192.] |

| [26] |

田达睿, 唐皓, 谭静斌. 陕北黄土高原丘陵沟壑区聚落适宜空间模式研究——以米脂县东沟为例[J]. 干旱区地理, 2022, 45(1): 263-276. [Tian Darui, Tang Hao, Tan Jingbin. Suitable spatial patterns for settlements in hilly-gully region of the Loess Plateau in northern Shaanxi: A case of Donggou, Mizhi county[J]. Arid Land Geography, 2022, 45(1): 263-276.] |

| [27] |

张昳, 常庆瑞, 赵业婷, 等. 陕北黄土高原县域土地利用结构及其空间布局[J]. 水土保持研究, 2014, 21(5): 72-78. [Zhang Yi, Chang Qingrui, Zhao Yeting, et al. Land use structure and its spatial distribution northern Shaanxi on the Loess Plateau[J]. Research of Soil and Water Conservation, 2014, 21(5): 72-78.] |

| [28] |

王劲峰, 徐成东. 地理探测器: 原理与展望[J]. 地理学报, 2017, 72(1): 116-134. [Wang Jinfeng, Xu Chengdong. Geographic detector: Principles and prospects[J]. Acta Geographica Sinica, 2017, 72(1): 116-134.] |

| [29] |

张军民, 荣城, 马玉香. 新疆城镇化绿色发展时空分异及驱动因子探究[J]. 干旱区地理, 2022, 45(1): 251-262. [Zhang Junmin, Rong cheng, Ma Yuxiang. Spatial and temporal differences and driving factors of the green development of urbanization in Xinjiang[J]. Arid Land Geography, 2022, 45(1): 251-262.] |

| [30] |

周庆华. 河谷中的聚落——适应分形地貌的陕北城镇空间形态模式研究[M]. 中国建筑工业出版社, 2017: 145-152. [Zhou Qinghua. Loess Plateau Settlements in the Valleys: Spatial Patterns of Human Settlements in Northern Shaanxi[M]. Beijing: China Architecture & Building Press, 2017: 145-152.]

|

| [31] |

周庆华, 白钰, 杨彦龙. 新型城镇化背景下黄土高原城镇空间发展探索——以米脂卧虎湾新区为例[J]. 城市规划, 2014, 38(11): 78-82. [Zhou Qinghua, Bai Yu, Yang Yanlong. An exploration on urban space development routes in the Loess Plateau in the background of new urbanization: A case study on Wohu Ravine new district of Mizhi county[J]. City Planning Review, 2014, 38(11): 78-82.] |