2. 天津师范大学 自由经济区研究所, 天津 300387;

3. 中国科学院 青藏高原研究所/青藏高原地球系统与资源环境全国重点实验室, 北京 100101

2. Institute of Free Economic Zone, Tianjin Normal University, Tianjin 300387, China;

3. State Key Laboratory of Tibetan Plateau Earth System, Environment and Resources (TPESER), Institute of Tibetan Plateau Research, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China

跨喜马拉雅地区是连接中亚、南亚和东南亚的重要区域,地域辽阔、人口众多,资源能源富集,经济互补性强,发展潜力大。随着基础设施建设的推进、国内市场需求的增加、开放步伐的加快,跨喜马拉雅各国保持较高的增长速度,成为全球最具经济活力的区域之一[1]。由于该区域地理位置的重要性和特殊性,成为美国、中国、英国、印度以及日本等国家重点关注的地区,喜马拉雅区域的政治、经济等无疑会受到大国博弈的影响。中国与印度作为跨喜马拉雅地区重要的周边大国,对其有着不可忽视的影响力,印度为巩固其在该区域的主导地位,提出“邻国优先”外交策略,同时作为中国“一带一路”倡议和经济合作的重要区域,在中国的对外合作中占有重要地位[2]。中国的“一带一路”倡议与印度的“东向战略”、“邻国优先”政策在跨喜马拉雅地区交汇,存在国家战略的交锋和影响力的重合,因此印度对中国的“一带一路”倡议充满疑虑和警惕,排斥中国在该地区的发展并弱化影响力。跨喜马拉雅地区作为印度“东向战略”和中国“一带一路”倡议的重叠区,成为中印地缘经济利益的汇聚区,故全面审视中印在该区域的地缘经济格局具有重要意义。

经济格局一词来源于经济学。《世界经济学大辞典》将世界经济格局定义为:“在世界经济的统一体中,各组成部分(如国家、集团或不同的经济制度、体系等)之间的力量对比、所处的地位和相互关系”[3]。引申到地理学中,地缘经济格局被定义为国家间或地区间基于地理区位、资源禀赋、经济结构等因素而形成的经济依赖程度、经济紧密程度以及在贸易网络中的力量对比。已有对跨喜马拉雅地区地缘经济格局的研究主要聚焦中印在某一区域或者与某个国家在地缘环境、地缘影响力、地缘经济等方面的对比。在区域选择上,重点关注于印太[4, 5]、南亚[6]、中亚[7]、东南亚[8]、周边地区[9]等,或者是聚焦于中印与单一国家的对比研究,如中印在斯里兰卡[10]、缅甸[11]、尼泊尔[12]等国家的对比研究。中印对比的主要内容涉及地缘影响力[11]、地缘经济权力[9]、地缘环境[13]等。葛岳静等通过解析印度地缘环境特点,认为中国作为南亚和印度洋区域的权力弱势方,应与印度构建利益共同体,加强区域内合作[13]。在地缘经济格局的刻画上,以往的研究主要从依赖度、空间结构、经济联系强度、区域地位以及影响力的变化等方面来表征。对地缘经济相互依赖度的探讨,主要采用投资依赖度指标[14]或者敏感性和脆弱性测度方法[9],探讨周边国家对中印的依赖倾向,或分析环印度洋区域国家对美日印澳中5个大国贸易依赖度的变化[15]。对于地缘经济结构的分析,学者基于“核心—边缘”理论来分析“一带一路”沿线国家贸易网络结构的变化[16]、中国商品贸易结构的均衡性[17]以及环印度洋区域贸易的空间结构。对于地缘经济联系强度的测度,通常运用贸易投资占比、贸易强度指数、用引力模型、网络密度和聚类系数等方法,探究地缘经济联系强度和紧密度的变化[18-20]、贸易联系的紧密程度[21]。对于在地缘经济网络格局中国家地位的变化,通过中心度[22-24]、位序变动指数[25, 26]等方法刻画中国在周边贸易网络的地位变化。

本文提出了“如何对比分析中印在跨喜马拉雅地区的地缘经济格局”的科学问题。为了回答该问题,本文基于2002—2020年跨喜马拉雅地区国家的进出口贸易数据,首先利用贸易依赖度指数(简称HM指数)探讨跨喜马拉雅地区国家对中印两国的经济依赖程度,然后通过贸易强度指数探析中印与跨喜马拉雅地区国家贸易联系的紧密程度,最后通过社会网络分析法探究中印在贸易网络的力量对比。本研究有望为中印两国在跨喜马拉雅地区经济地位和影响力的演变提供参考依据,丰富和拓展地缘经济的研究成果。

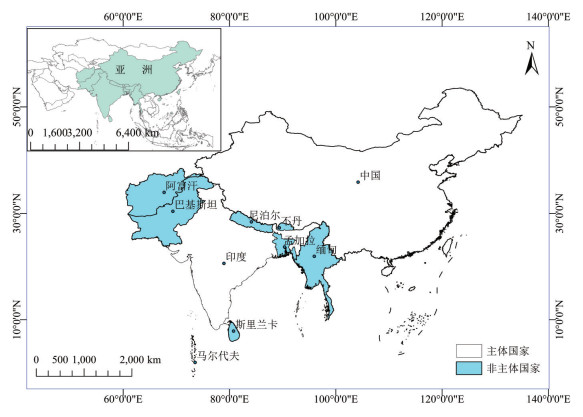

2 研究区域、方法和数据来源 2.1 研究区域概况在地理空间上,广义的跨喜马拉雅地区涉及东南亚和南亚区域,狭义的跨喜马拉雅地区仅涵盖喜马拉雅山脉周围的区域[27],包括中国、印度、阿富汗、孟加拉国、缅甸、尼泊尔、不丹、巴基斯坦、马尔代夫和斯里兰卡这10个国家。本文以狭义的跨喜马拉雅地区为研究区域(图 1),将中印称为“跨喜马拉雅主体国家”,而将中印以外的其他8个国家统称为“跨喜马拉雅非主体国家”。该区域面积为1500万km²,总人口30多亿,经济总量10多万亿美元[1],是全球重要的水源、战略能源和资源供应基地,是当前亚洲乃至世界最具发展潜力的地区之一。中印与跨喜马拉雅非主体国家的贸易额呈逐年上升的趋势,该区域地缘经济研究的重要性日益凸显[28]。

|

图 1 研究区的区位 Fig.1 The Location of Study Area 注:该图基于国家测绘地理信息局标准地图服务网站审图号为GS(2016)1666号(比例尺为1:130000000)的标准地图制作,底图无修改。 |

进入21世纪,为增强在跨喜马拉雅地区的经济合作,中印两国先后提出了“一带一路”倡议和“邻国优先”政策,取得了良好的成效。2013年中国提出“一带一路”倡议,通过公路和港口建设、贸易和能源对接、经济走廊建设、基础设施建设等方式,加强与跨喜马拉雅非主体国家的经济联系。中国致力于中巴经济走廊、孟中印缅经济走廊的建设与推进,同时与斯里兰卡合作建设汉班托塔港,与缅甸合作修建中缅铁路和公路。2014年印度推出“邻国优先”政策,给予印度周边国家优先地位。近年来主要通过经贸、能源、基础设施建设和战略合作等方式,加强与跨喜马拉雅非主体国家之间的联系。例如印度与尼泊尔在公路交通、跨境电网等方面开展了合作,并与斯里兰卡签署多个能源合作项目[29]等。

2.2 研究方法地缘经济格局是对特定区域内国家之间经济依赖程度、经济联系强度、经济地位和影响力的综合反映。本文采用HM指数、贸易强度指数和社会网络分析法来解析中印在跨喜马拉雅地区的地缘经济格局。HM指数是用以测算经济体之间的贸易依赖,中印与跨喜马拉雅非主体国家在经济体量上恰好呈非对称关系,因此本文选择该指数来刻画中印与跨喜马拉雅非主体国家的贸易依赖程度。贸易强度指数用来衡量贸易伙伴间贸易联系的紧密程度,与其他方法相比,该方法还能分析某一国或地区对贸易伙伴国市场的重要性程度以及两国贸易合作潜力,为了更全面和系统地分析中印与跨喜马拉雅非主体国家的贸易联系,故选择贸易强度指数来进行探讨和分析。社会网络分析法有两方面的优势,首先具有全局分析的特点,能解析各个国家在贸易网络中的影响力和重要性,而度数中心性和核心—边缘是用来刻画某一国家或地区在网络中所处的位置,从而更好地探讨中印两国在跨喜马拉雅地区的力量对比;其次社会网络分析能动态准确地描述区域间国家的影响力,更好地刻画中印在跨喜马拉雅地区地缘经济格局的时空演变。

2.2.1 HM指数HM指数是衡量两国之间贸易依赖程度的重要指标,本文是以中国和印度为中心,分析跨喜马拉雅非主体国家对中印经济依赖程度差异,公式如下:

|

(1) |

其中,式中:Mij表示i国到j国的出口额;Mi表示i国家的出口总额;Eij表示国家i从国家j的进口额;Ej表示j国的进口总额。HMj表示i国对j国贸易市场的依赖程度,HMj的值位于区间(0,1)。HMj的值越接近于1,表示i国越依赖于j国贸易市场;越接近于0,则表示i国越不依赖于j国贸易市场[29]。

2.2.2 贸易强度指数贸易强度指数[30]是用于表征两国之间贸易联系紧密强弱程度的重要指标。在本文中主要用于测算中印出口对跨喜马拉雅非主体国家贸易强度指数。公式如下:

|

(2) |

式中:Mij代表i国到j国出口额,本文中即中印两国向跨喜马拉雅非主体国家的出口额;Mi表示地区i地区出口总额,这里用中印两国的出口总额来测算;Ewj表示j国进口总额,即跨喜马拉雅非主体国家总的进口额;Ew表示世界贸易进口总额。TⅡij > 1表示中印两国到跨喜马拉雅非主体国家的出口能力超过预期值,中印出口在跨喜马拉雅非主体国家贸易市场中占有重要地位,双方贸易关系联系紧密。

2.2.3 社会网络分析社会网络分析法是一种研究社会关系和社会结构的工具[31],已成为探究政治、经济、文化等社会现象和网络结构的重要研究方法。运用社会网络分析法中的中心性可以更加全面地分析一国在贸易、投资、旅游等地缘经济联系网络中的相对地位和演变态势[32]。本文选用度数中心度指标来探讨中印在跨喜马拉雅地区的力量对比。度数中心性又被称为强度中心性,主要表示的是某一国家和与其相连的所有国家之间连线的权重总和,即该国家在贸易网络中的重要性,反映国家在网络中的影响力和控制能力。其值越大,说明该国家在越靠近中心位置,更易获得信息和资源,对贸易网络的影响力越大,从而说明该国家在其中占据的分量越大,地位越高,即在贸易网络中的力量越大。度数中心度分为绝对中心度和相对中心度,绝对中心度测量根据的是与该点直接相连的点数,忽略了间接相连的点,测算出来的中心度被称为“局部中心度”,不同规模图中的局部中心度不可比较,为了弥补该劣势,常采用相对度数中心度进行比较。本文借助社会网络分析软件Ucinet进行网络结构分析,将中印与跨喜马拉雅非主体国家进出口贸易额矩阵导入Ucinet中,主要采用度数中心性进行分析。本文根据社会网络的理论构建中印与跨喜马拉雅非主体国家的贸易网络,以各国家为节点,以国家之间的贸易关系为边,以国家之间的进出口贸易总额为边的权重,构建了跨喜马拉雅地区的有权无向网络。

2.3 数据来源本文基于贸易数据分析中印在跨喜马拉雅地区的地缘经济格局,综合考虑数据的可获取性和可对比性,选取2002—2020年的贸易流数据进行分析。中印主体国家与8个跨喜马拉雅非主体国家的进出口贸易额数据、世界进口总额、中印进口总额和跨喜马拉雅非主体国家进出口贸易额数据均来自国际贸易中心数据库(https://www.trademap.org/Index.aspx)。中印对跨喜马拉雅非主体国家的进口数据视为跨喜马拉雅非主体国家对中印的出口数据,其中跨喜马拉雅非主体国家的进出口贸易额数据在统计过程中存在某些年份数据的缺失,对于缺失年份的数据则可以用世界银行(https://data.worldbank.org.cn/)和联合国商品贸易数据(https://comtradeplus.un.org/)的数据进行补充。

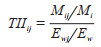

3 结果分析 3.1 跨喜马拉雅非主体国家对中印经济依赖的格局对比本文选取2013年“一带一路”倡议提出前后的四个时间节点,借助Arcgis10.2软件的自然断裂法将跨喜马拉雅非主体国家对中印两国的HM指数的比值划分为五种类型:强烈依赖印度型、中度依赖印度型、依赖平衡型、中度依赖型中国、强烈依赖中国型(图 3)。

|

图 3 2005—2020年跨喜马拉雅非主体国家对中印两国经济依赖度的演变 Fig.3 Economic Dependence Evolution of Non-subject Trans-Himalayan Countries on China and India from 2005 to 2020 注:该图基于国家测绘地理信息局标准地图服务网站审图号为GS(2016)1666号(比例尺为1:130000000)的标准地图制作,底图无修改。 |

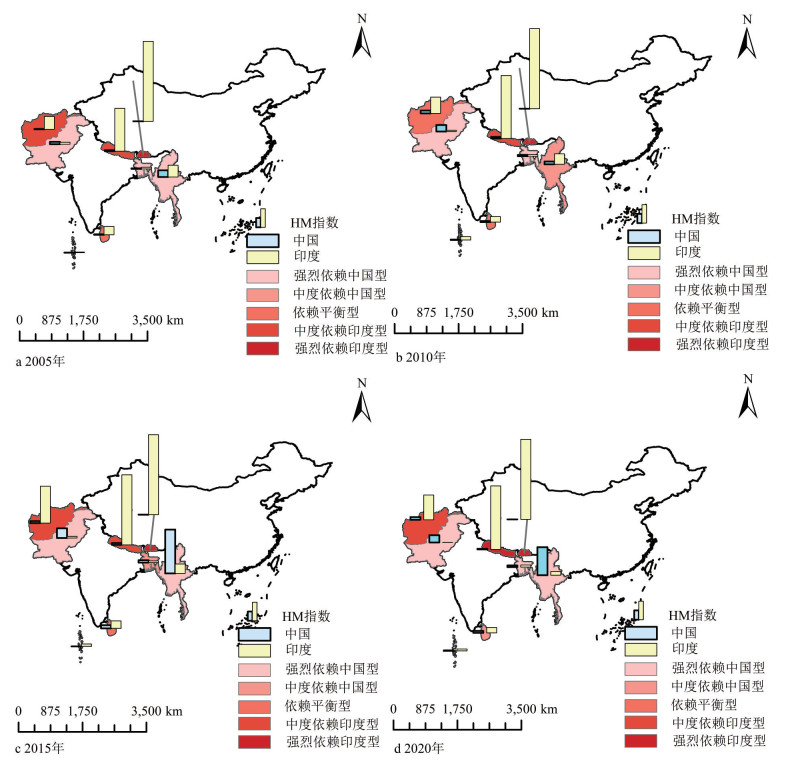

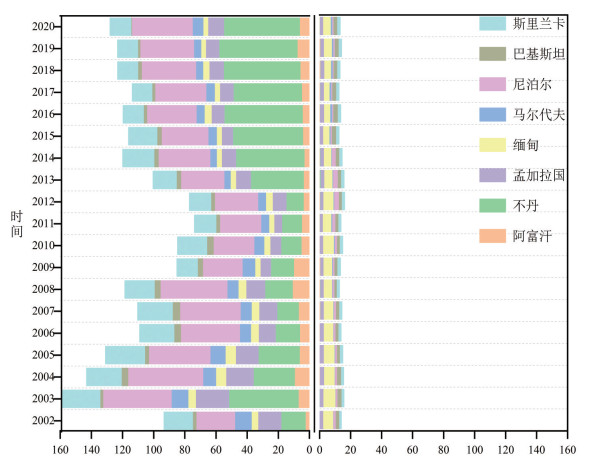

(1)在跨喜马拉雅非主体国家对中国的经济依赖格局中,依赖程度整体偏低,空间分异和阶段特征明显。跨喜马拉雅非主体国家对中国的经济依赖整体呈缓慢增长态势,依赖程度由高到低依次为缅甸、巴基斯坦、孟加拉国、斯里兰卡、阿富汗、不丹、尼泊尔和马尔代夫(图 2)。跨喜马拉雅非主体国家对中国的经济依赖程度分为两个阶段,第一个阶段是2010年之前,跨喜马拉雅非主体国家的外贸依存度整体偏低,基本处于低依赖水平;第二个阶段是2010—2020年,HM指数有所增长,但增长幅度不大,其中缅甸和巴基斯坦对中国的经济依赖程度明显增强,处于中度依赖和高依赖的状态。2010年以后,缅甸的外贸依存度呈逐年上升的趋势,缅甸对中国的经济依赖程度明显高于其他6国的依赖程度,尤其在2015年对中国经济依赖达到最高。在中缅双边贸易中,目前中国已经是缅甸最大的贸易伙伴,中缅贸易占缅甸对外贸易的三分之一,尤其是2013年“孟中印缅”经济走廊、“一带一路”倡议提出后,缅甸对于参与“一带一路”建设亦十分积极,是首批加入中国发起成立的亚洲基础设施投资银行的21个国家之一。中缅两国在多个领域展开经济合作,缅甸对中国的经济依赖度明显加强,呈上升趋势,缅甸对中国主要出口农产品、矿石资源和木材等产品,主要以自然资源和初级产品为主。其次,对中国经济依赖度较高的国家是巴基斯坦,中巴两国具有得天独厚的地缘优势和深厚的友谊,两国长期以来视对方为“铁朋友”[33]。2006年中国和巴基斯坦签署了自由贸易协定,2015年升级为全天候战略合作伙伴关系,伴随着双边关系的提升以及“中巴经济走廊”建设的提出,巴基斯坦对中国的经济依赖度逐年上升,巴基斯坦对中国主要出口石油、农产品、纺织品化学品等商品,主要以初级消费品、农产品和原材料为主。其他的国家对中国依赖度不高,基本上属于低依赖水平,其中不丹、尼泊尔、马尔代夫对中国经济依赖度最低,目前我国和马尔代夫仅仅是全面友好合作伙伴关系,两国之间的领导人互访频率及国事交流较少,两国之间经济上的交往并未形成规模化,贸易规模小,经济交往深度浅、深层次合作少,经济交往领域目前较为成熟的也仅限于旅游业及渔业。由于不丹与印度的特殊关系阻碍了不丹与中国的贸易合作,导致不丹与中国的经济交往不太密切。

|

图 2 跨喜马拉雅非主体国家对中印的HM指数 Fig.2 HM Indexof Non-subject Trans-Himalayan Countries on China and India |

(2)在跨喜马拉雅非主体国家对印度的经济依赖格局中,依赖程度整体偏高,但不同国家的增幅程度有明显区别且分级层次鲜明。跨喜马拉雅非主体国家对印度经济依赖度较高,依赖程度由高到低依次为不丹、尼泊尔、阿富汗、缅甸、斯里兰卡、巴基斯坦、孟加拉和马尔代夫(图 2)。其中不丹和尼泊尔对印度的经济依赖度明显高于其他国家,属于强依赖层次。不丹对印度的经济依赖性一直很高,源于印度在不丹经济结构中的垄断性、排他性地位,不丹的经济命脉被印度牢牢掌控,同时不丹外交受印度的影响过大,不丹在经济和安全上一直难以摆脱对印度的依赖。印度不仅是尼泊尔最大的贸易伙伴、最大的游客入境国、最大的外来直接投资国,而且为尼泊尔提供了大部分的燃料、生活物资。尼泊尔与印度的边界基本处于开放状态,尼泊尔的经济高度依赖印度,不丹和尼泊尔依靠向印度出口原材料、化学品等初级产品为主,阿富汗、缅甸和斯里兰卡对印度的依赖程度属于中度依赖及以上水平。自莫迪政府上台以来,在多个领域进一步加强了与阿富汗的关系,在经济上关注阿富汗国情,实施精准援助,并且积极参与阿富汗重建进程。随着印度“东向行动”政策与“邻国优先”政策的提出,印缅两国商品贸易快速增长,印度在缅甸对外贸易中的比例提高。马尔代夫、孟加拉国、巴基斯坦三个国家对印度的经济依赖最低,属于低依赖水平。印度与巴基斯坦因为克什米尔等历史遗留问题,双方关系一直处于紧张状态,两国的贸易往来不稳定,2019年8月,巴基斯坦甚至宣布暂停与印度的双边贸易。

(3)跨喜马拉雅非主体国家对中印相互依赖程度不平衡。整体上,跨喜马拉雅非主体国家对中国的依赖程度低于对印度的依赖程度。对中国依赖程度最高的国家是缅甸,其次是巴基斯坦;对印度依赖程度最高的国家是不丹和尼泊尔,这两个国家出口对印度的依赖程度明显高于其他六国。“一带一路”倡议提出至今,跨喜马拉雅非主体国家对中国的依赖程度整体呈增长态势,而对印度的依赖程度没有明显的增长迹象,仅不丹和尼泊尔有所提升。

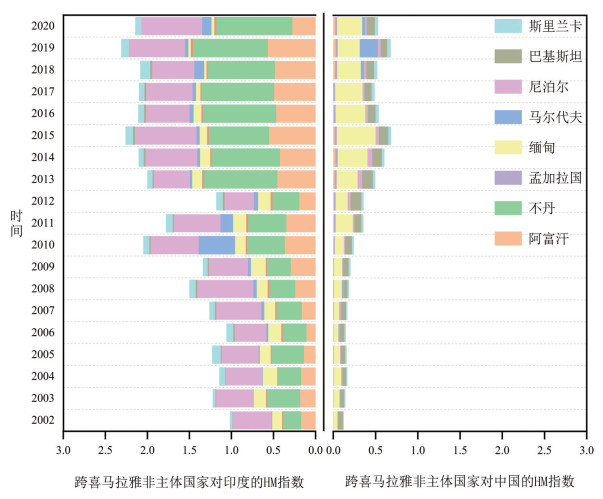

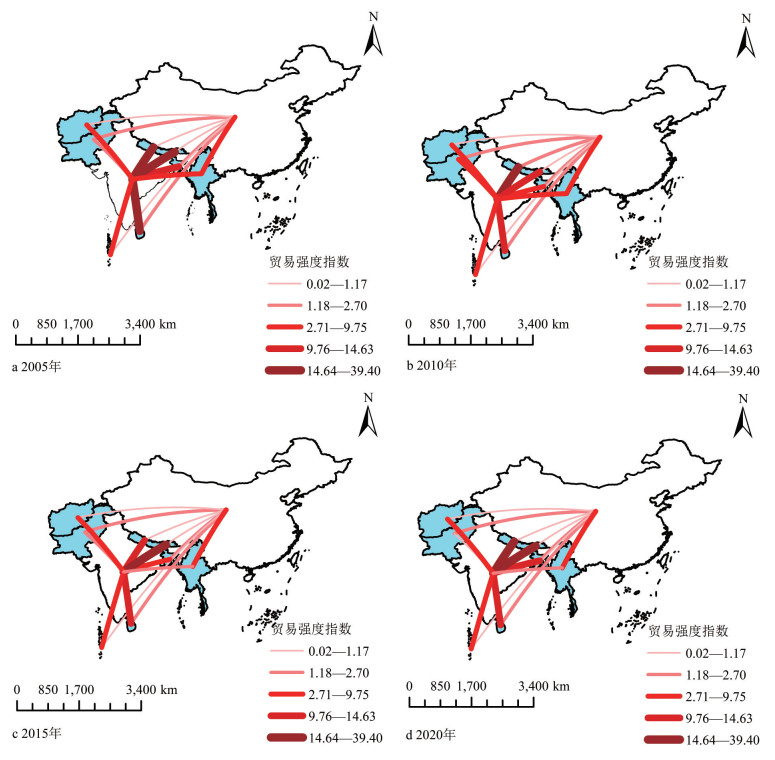

3.2 中印对跨喜马拉雅非主体国家经济联系强度的格局对比为直观呈现中印与跨喜马拉雅非主体国家贸易联系强度的时空格局特征,本文选取“一带一路”倡议提出前后的四个时间节点,借助Arcgis10.2软件刻画贸易联系强度的时空格局特征(图 5)。

|

图 5 2005—2020年中印与跨喜马拉雅非主体国家的贸易联系强度 Fig.5 Intensity of Trade Ties Between China and Non-subject Trans-Himalayan Countries from 2005 to 2020 注:该图基于国家测绘地理信息局标准地图服务网站审图号为GS(2016)1666号(比例尺为1:130000000)的标准地图制作,底图无修改。 |

(1)在跨喜马拉雅非主体国家与中国的经济联系格局中,贸易强度指数整体偏低,且贸易联系网络结构不均衡。从整体来看,中国对缅甸出口的贸易联系紧密程度远高于其他跨喜马拉雅非主体国家,表明中国出口在缅甸贸易市场中占有重要地位。缅甸对中国出口的需求较大,中国出口对缅甸的贸易市场有较大的影响力,2013年,缅甸积极响应“一带一路”倡议,并且双方签订了《关于未来双边关系合作框架文件的联合声明》,中缅战略伙伴关系建立,虽然中国出口在缅甸贸易市场中的地位有所下降,但整体来看贸易强度指数均大于1,平均值为5.58,中国成为缅甸的第一大贸易伙伴,中缅双边贸易额保持稳步攀升的趋势。除了缅甸以外,与中国贸易联系比较紧密的是巴基斯坦和孟加拉,贸易强度指数在2上下波动,说明中国出口在孟家拉和巴基斯坦两国的贸易市场中占有重要地位,中国与孟加拉的贸易伙伴关系日益紧密,中国对孟加拉的进口额呈上升趋势,2013年中国超过加拿大和美国,成为孟加拉的第一大商品进口来源国。对巴基斯坦来说,伴随着中巴关系健康稳定发展以及“中巴经济走廊”的提出,中国在巴基斯坦的贸易地位较高且呈上升态势。中国出口对斯里兰卡的贸易强度指数在1左右,表明中国与斯里兰的合作潜力较大,斯里兰卡的贸易壁垒相对较少,主要采取进口许可制度的方式,因此中国商品出口斯里兰卡的前景较好,对于中国贸易出口有利。其他跨喜马拉雅非主体国家(马尔代夫、尼泊尔、不丹、阿富汗)与中国的贸易强度值均小于1且属于低水平阶段,中国未来应加强与这些国家的贸易联系。中国与马尔代夫之间的大项目合作较少,双方贸易合作的空间较大。阿富汗国内经济结构较为单一,中国与阿富汗的贸易合作空间需要深入拓展。中国与跨喜马拉雅非主体国家贸易联系网络中,贸易联系网络呈现不均衡的状态,中国出口对跨喜马拉雅非主体国家的贸易强度差异明显,缅甸、巴基斯坦和孟加拉成为中国在跨喜马拉雅地区出口贸易偏向较为明显的国家(图 4)。

|

图 4 2002—2020年中印与跨喜马拉雅非主体国家贸易强度指数 Fig.4 Trade Intensity Index Between China-India and Non-subject Trans-Himalayan Countries from 2002 to 2020 |

(2)在跨喜马拉雅非主体国家与印度的经济联系格局中,贸易强度指数整体较高,且经济联系网络结构不均衡。印度出口对跨喜马拉雅非主体国家的贸易强度指数均大于1,进一步表明印度出口对跨喜马拉雅地区市场的重要性程度。其中印度对尼泊尔和不丹出口贸易的重要程度较为突出,贸易强度指数最高达到了48.1和50.32,这主要是由于印度是尼泊尔和不丹主要贸易伙伴,印度出口在两国贸易市场占有重要地位,贸易联系紧密;其次是孟加拉和斯里兰卡,印度出口对两国的贸易强度指数在10—20的范围内波动,与印度的贸易联系紧密,印度对孟加拉的贸易强度指数呈逐年上升的趋势,2022年更是开启了与印度签署全面经济伙伴关系协议的正式谈判,两国经贸发展迈向一个新台阶。对于斯里兰卡来说,印度与斯里兰卡两国历史发展悠久,在经济、政治和宗教文化有许多相似之处,斯里兰卡一直以来就是印度的一个重要出口市场,双方于1998签署自由贸易协定后,取消贸易关税,印度对斯里兰卡的出口贸易额大幅上涨,是斯里兰卡最大的进口来源国。印度出口对阿富汗、缅甸和马尔代夫这三个国家的贸易强度指数在4—6范围内波动,印度非常重视与阿富汗的政治和经济关系,除了经济援助外,与阿富汗的双边贸易额也在逐年大幅度的上升。与印度贸易联系最弱的国家是巴基斯坦,贸易联系相比其他跨喜马拉雅非主体国家来说紧密性不高,主要是受双边政治关系的影响,印度对巴基斯坦的出口额较低,处于低水平状态。在印度与跨喜马拉雅非主体国家贸易联系网络中,贸易联系网络结构极化现象明显,不丹和尼泊尔成为印度在跨喜马拉雅地区贸易偏向最为明显的国家(图 5)。

(3)从整体来看,2002—2020年印度出口对跨喜马拉雅非主体国家的贸易强度指数明显高于中国出口的贸易强度指数。虽然中国出口对跨喜马拉雅非主体国家贸易强度指数有所上升,但与印度相比,印度出口在跨喜马拉雅地区发挥着主导作用[34]。由于社会经济发展水平和地理位置的差异,中印与跨喜马拉雅非主体国家的经济联系强度差异较大。其中,缅甸与中国的贸易强度值最高,马尔代夫、不丹、尼泊尔和阿富汗与中国贸易强度值最低;而不丹、尼泊尔与印度的经济联系强度值最高,巴基斯坦与印度的经济联系强度最小。

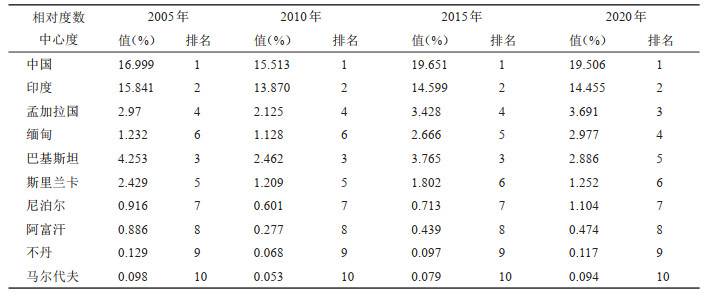

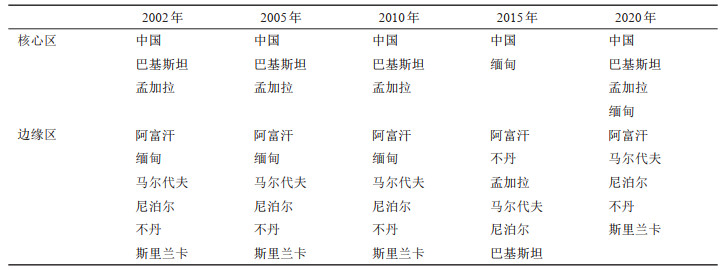

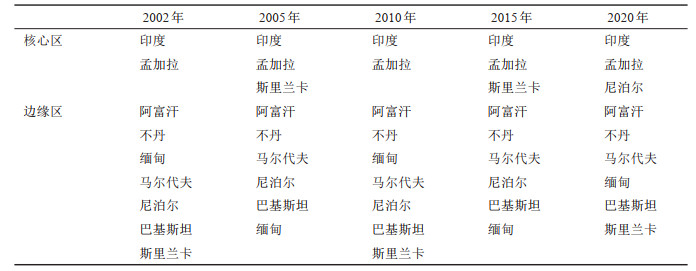

3.3 中印在跨喜马拉雅地区的力量对比本文运用Ucinet6.216软件分析2005年、2010年、2015年、2020年中印与跨喜马拉雅非主体国家进出口贸易网络的度数中心度(表 1)和核心—边缘分析(表 2、表 3),度数中心度主要反映节点地位与影响力,以此来分析中印与跨喜马拉雅非主体国家的贸易网络的中心度特征。

| 表 1 中印与跨喜马拉雅非主体国家贸易网络的度数中心性 Tab.1 Degree Centrality of China-India Trade Networks with Non-subject Trans-Himalayan Countries |

| 表 2 2002—2020年中国与跨喜马拉雅小国贸易网络中核心区、边缘区国家 Tab.2 Central and Peripheral Countries in the Trade Network Between China and Non-subject Trans-Himalayan Countries from 2002 to 2020 |

| 表 3 2002—2020年印度与跨喜马拉雅小国贸易网络中核心区、边缘区国家 Tab.3 Central and Peripheral Countries in the Trade Network Between India and Non-subject Trans-Himalayan Countries from 2002 to 2020 |

(1)中印与跨喜马拉雅非主体国家度数中心性的整体格局并未发生明显变化。中印两国是跨喜马拉雅地区中心性最大的两个国家,说明中印在跨喜马拉雅地区贸易网络中位于中心节点位置,而中国在该贸易网络中的度数中心性最大。从排名来看,虽然缅甸和孟加拉国的排名有所上升,巴基斯坦和斯里兰卡的名次下降,但变化幅度不大,总体来看名次变动不大。通过比较发现,中印与跨喜马拉雅非主体国家的度数中心度存在明显的等级差异,中印两国远高于其他国家,可以视为高中心性国家,其中,孟加拉国、缅甸、巴基斯坦和斯里兰卡的度数中心度基本维持在1-5,为中等中心性国家,虽然在网络中的影响力大小有所变化,但都在第3—6位变化,其中尼泊尔、阿富汗、不丹和马尔代夫的中心度一直小于1,属于低中心性国家,表明这4个国家在贸易网络中的影响力很小,一直处于贸易网络的边缘节点。

(2)中印两国处于跨喜马拉雅地区贸易网络的绝对核心位置,中国的点度中心度(均值17.917)最大,说明中国始终处于贸易网络中心节点位置。印度的中心度(14.69)仅次于中国,且变化幅度不大,与中国共同处于贸易网络的中心位置。与印度相比,中国的核心节点地位更突出。2015年之前中国与印度的中心度相差不大,中国略高;2015年之后,随着“一带一路”倡议的提出,中国的度数中心度持续快速增长,与印度的中心度差距逐渐拉大,说明我国在跨喜马拉雅地区贸易网络中的有了更多的参与度和话语权,对于贸易网络的发展具有引领性的作用。中国与跨喜马拉雅非主体国家经贸往来持续快速发展,尤其是近十年来中国“一带一路”、“孟中印缅”倡议的提出,说明中国在贸易网络中的核心地位得到了进一步的稳固。另一方面反映出中国积极地参与区域经济合作,共商共建共享,履行大国的责任。通过社会网络分析的“核心-边缘”模型分析可知,中印居于核心地位,在周边地区经济影响力最大;在贸易网络出现了小世界特性,形成了以中国、巴基斯坦、孟加拉国、缅甸为组群,以及印度、孟加拉、斯里兰卡、尼泊尔为组群的两个组团(表 2,表 3)。

4 结论与讨论 4.1 主要结论基于贸易流量数据,结合HM指数、贸易强度指数和社会网络分析法,本文刻画了2002—2020年中印与跨喜马拉雅非主体国家的贸易依赖格局、贸易联系强度的时空演变,揭示了中印在跨喜马拉雅地区的贸易网络地位及影响力的变化。本研究充实了地缘经济的理论内涵,为地缘经济格局的研究提供了新的刻画维度,同时也丰富了国内地理学对跨喜马拉雅区域的研究,为中国提升周边影响力的外交施策和应对印度战略的制定提供理论参考。主要结论如下:

(1)在经济依赖度上,跨喜马拉雅非主体国家对印度的依赖程度总体上要高于中国。其中不丹和尼泊尔对印度的依赖程度最高,且不同国家对印度的经济依赖的增幅程度有明显区别;而巴基斯坦和缅甸对中国的依赖程度较高,跨喜马拉雅非主体国家对中国的经济依赖整体呈缓慢增长态势。

(2)在贸易强度指数上,印度与跨喜马拉雅非主体国家的贸易强度指数明显高于中国,印度在此地区发挥着主导作用。其中,缅甸与中国的贸易联系最紧密,马尔代夫、不丹、尼泊尔和阿富汗与中国贸易强度值最低;不丹、尼泊尔、阿富汗、斯里兰卡与印度的经济联系强度值最高,巴基斯坦与印度的贸易联系强度最小。

(3)在贸易网络中,中印两国处于跨喜马拉雅地区贸易网络的核心位置,而中国的核心节点地位更突出一些。2015年之前,中印两国在贸易网络中的地位相差不大;2015年之后,随着“一带一路”倡议的提出,中国的度数中心度持续快速增长,与印度的中心度差距逐渐拉大,说明我国在跨喜马拉雅地区贸易网络中有了更多的参与度和话语权。在贸易网络中出现了小世界特性,形成了以中国、巴基斯坦、孟加拉国、缅甸为组群,以及印度、孟加拉、斯里兰卡、尼泊尔为组群的两个组团。

4.2 讨论从中印在跨喜马拉雅地区的地缘经济格局分析中可知,与印度相比,虽然中国在贸易网络中居于主导地位,在跨喜马拉雅地区的贸易总额较高,但从中国与跨喜马拉雅各国的单向贸易来看,跨喜马拉雅国家对中国的出口依赖性和中国在跨喜马拉雅国家市场的重要性总体上弱于印度。因此,中国需要加强与跨喜马拉雅非主体国家的贸易联系:①对于贸易联系不紧密、依赖度较低的不丹和尼泊尔来说,中国应该积极改善外交关系,加强政治互信,推进口岸基础设施的互联互通,发挥边境口岸的区位优势,促进中国与不丹和尼泊尔的双边贸易,打造互利共赢的经济新格局;②对于与中国经济密切往来的巴基斯坦和缅甸,中国应继续寻求新的经济增长空间,加快“中巴经济走廊”、“孟中印缅”等经济走廊的建设,完善两国公路、铁路等基础设施建设,加强贸易合作交流,构建中国与巴基斯坦、缅甸两国的命运共同体,巩固和强化合作共赢的经济格局;③对于阿富汗、孟加拉国、马尔代夫和斯里兰卡这四个国家来说,中国应在“一带一路”的倡议下加强贸易往来。马尔代夫、斯里兰卡和孟加拉国与中国不接壤,为了减少地理距离带来的贸易劣势,可利用互联网发展跨境电商,同时还可建设自贸区来扩大国内开放,带动双边经济发展,树立经济发展的新发展格局。

| [1] |

吴晋琎. "一带一路"背景下喜马拉雅地区水环境合作治理探析[J]. 南亚研究季刊, 2020(4): 92-101, 6. [Wu Jinjin. Himalayan water environment governance cooperation in the background of BRI[J]. South Asian Studies Quarterly, 2020(4): 92-101, 6.] |

| [2] |

孙喜勤. 文明交流互鉴中跨喜马拉雅共同体的建构[J]. 南亚研究季刊, 2020(4): 83-91, 6. [Sun Xiqin. The building of trans-himalayan community in civilization exchange and mutual learning[J]. South Asian Studies Quarterly, 2020(4): 83-91, 6.] |

| [3] |

李琮, 刘国平, 蒋宝恩. 世界经济学大辞典[M]. 北京: 经济科学出版社, 2000: 709. [Li Cong, Liu Guoping, Jiang Baoen. Dictionary of World Economics[M]. Beijing: Economic Science Publishing Society, 2000: 709.]

|

| [4] |

周帅. 中印在印太地区的战略互动[D]. 北京: 外交学院, 2017: 24. [Zhou Shuai. The Strategic Interaction between China and India in the Indo-Pacific Region : From the Perspective of ' Land-Sea Coordination' in Geopolitics[D]. Beijing: China Foreign Affairs University, 2017: 24.]

|

| [5] |

O'Loughlin J. Geo-economic competition in the Pacific rim: The political geography of Japanese and US exports, 1966-1988[J]. Transactions of the Institute of British Geographers, 1993, 18(4): 438-459. DOI:10.2307/622560 |

| [6] |

万晓宁. 中国与印度在南亚地区经济影响力比较研究——基于贸易视角[J]. 南亚研究季刊, 2019(1): 32-44, 5. [Wan Xiaoning. A comparative study on economic influence of China and india in south asia: From the perspective of trade[J]. South Asian Studies Quarterly, 2019(1): 32-44, 5.] |

| [7] |

康静. 冷战后中印两国在中亚地区的存在与互动[D]. 济南: 山东大学, 2016: 39. [Kang Jing. China and India in Central Asia after the Cold War[D]. Jinan: Shandong University, 2016: 39.]

|

| [8] |

卢光盛, 聂姣. 中国和印度与东南亚区域合作的比较与竞合[J]. 南亚研究, 2020(1): 74-100, 150-151. [Lu Guangsheng, Nie Jiao. A comparison of Chinese and Indian southeast asian regional cooperation and competition[J]. South Asian Studies, 2020(1): 74-100, 150-151.] |

| [9] |

牛福长, 胡志丁, 王学文. 中国和印度对周边国家的地缘经济权力时空演化[J]. 经济地理, 2021, 41(6): 1-11. [Niu Fuchang, Hu Zhiding, Wang Xuewen. Spatial-temporal evolution of china-india geo-economic power to the neighbouring countries[J]. Economic Geography, 2021, 41(6): 1-11.] |

| [10] |

金阳阳. 中印在斯里兰卡经贸领域的竞争态势分析[D]. 昆明: 云南财经大学, 2015: 11. [Jin Yangyang. An analysis of the competition in the economic and trade fields of China-India in Sri Lanka[D]. Kunming: Yunnan University of Finance and Economics, 2015: 11.]

|

| [11] |

卢光盛, 冯立冰, 张泽然. 中缅与印缅经济关系的比较研究[J]. 南亚研究, 2017(1): 96-115, 158-159. [Lu Guangsheng, Feng Libing, Zhang Zeran. A comparative study of sino-myanmar and india-myanmar economic relations[J]. South Asian Studies, 2017(1): 96-115, 158-159.] |

| [12] |

张良兵, 骆华松, 洪菊花, 等. 中印对尼泊尔地缘影响力的演变分析[J]. 世界地理研究, 2020, 29(1): 43-51. [Zhang Liangbing, Luo Huasong, Hong Jvhua, et al. Analysis on the evolution of China and India's geopolitical influence on Nepal[J]. World Regional Studies, 2020, 29(1): 43-51.] |

| [13] |

葛岳静, 计晶韵, 黄宇. 多尺度视角下的印度地缘环境解析及对中国的启示[J]. 世界地理研究, 2021, 30(2): 223-233. [Ge Yuejing, Ji Jingyun, Huang Yu. A multi-scale analysis of India's geo-setting and enlightenment to China[J]. World Regional Studies, 2021, 30(2): 223-233. DOI:10.3969/j.issn.1004-9479.2021.02.2019714] |

| [14] |

李艳芳, 支天越. "印—太"地区经济发展与地缘经济格局演进[J]. 亚太经济, 2019(1): 5-13, 21, 153. [Li Yanfang, Zhi Tianyue. Economic development and evolution of geo-economic pattern of the "indo-pacific" region[J]. Asia-pacific Economic Review, 2019(1): 5-13, 21, 153.] |

| [15] |

袁丽华, 陈小强, 宋长青, 等. 环印度洋区域国家地缘经济格局分析[J]. 地理学报, 2021, 76(4): 955-972. [Yuan Lihua, Chen Xiaoqiang, Song Changqing, et al. Spatio-temporal patterns of geo-economics of the countries in the Indian Ocean Region: Based on merchandise trade volume data from 1992 to 2017[J]. Acta Geographica Sinica, 2021, 76(4): 955-972.] |

| [16] |

邹嘉龄, 刘卫东. 2001—2013年中国与"一带一路"沿线国家贸易网络分析[J]. 地理科学, 2016, 36(11): 1629-1636. [Zou Jialing, Liu Weidong. Trade network of China and countries along "belt and road initiative" areas from 2001 to 2013[J]. Scientia Geographica Sinica, 2016, 36(11): 1629-1636.] |

| [17] |

孟德友, 马颖忆, 王晗, 柯文前. 中国商品贸易结构不均衡性对地缘经济格局的影响[J]. 地理科学, 2015, 35(10): 1238-1246. [Meng Deyou, Ma Yingyi, Wang Han, et al. The impact of imbalance of chinese goods trade structure on the geo-economic spatial pattern[J]. Scientia Geographica Sinica, 2015, 35(10): 1238-1246.]

|

| [18] |

马腾, 葛岳静, 刘晓凤, 黄宇. 中美两国在南美洲的地缘经济格局比较[J]. 经济地理, 2018, 38(3): 1-10. [Ma Teng, Ge Yuejing, Liu Xiao-feng, et al. The spatio-temporal patterns evolution of geo-economy of china and the US in south America[J]. Economic Geography, 2018, 38(3): 1-10.]

|

| [19] |

Ward M D, Hoff P D. Analyzing dependencies in geo- economics and geo- politics[J]. Conflict Management Peace Economics & Development, 2012, 6(8): 133-160. |

| [20] |

O'Loughlin J, Anselin L. Geo- economic competition and trade bloc formation: United States, German and Japanese exports, 1968-1992[J]. Economic Geography, 1996, 72(2): 131-160. |

| [21] |

杜瑜, 宗会明. "一带一路"建设背景下重庆与东盟国家贸易格局演变和影响因素分析[J]. 世界地理研究, 2020, 29(4): 697-707. [Du Yu, Zong Huiming. The evolution and influencing factors of spatial pattern of trade between Chongqing and ASEAN countries under the background of "The Belt and Road Initiative"[J]. World Regional Studies, 2020, 29(4): 697-707.] |

| [22] |

陈小强, 袁丽华, 宋长青, 程昌秀, 曹丹萍, 王翔宇, 梁晓瑶, 王元慧, 易红. 中美在中国周边地区的商品贸易发展及影响力对比[J]. 地理研究, 2022, 41(3): 663-680. [Chen Xiaoqiang, Yuan Lihuan, Song Changqing, et al. Comparison on the trade development and influence of China and the U. S. in the surrounding areas of China[J]. Geographical Research, 2022, 41(3): 663-680.]

|

| [23] |

Liang Y, Chen M X, Lu D D, et al. The spatial evolution of geoeconomic pattern among China and neighboring countries since the reform and opening-up[J]. Sustainability, 2019, 11(7): 2168. |

| [24] |

Ahmed F, Kohli A. India-GCC relation: Geo-economics and trade[J]. Asia Pacific Business Review, 2009, 5(2): 116-125. |

| [25] |

Pan Fenghua, Lai Zhiyong, Ge Yuejing. The surrounding geopolitical environment of China: A social network analysis based on trade data[J]. Geographical Research, 2015, 34(4): 775-786. |

| [26] |

Hu W, Ge Y J, Dang Q, et al. Analysis of the development level of geo-economic relations between China and countries along the Belt and Road[J]. Sustainability, 2020, 12(3): 816. |

| [27] |

Jeong C, Ozga A T, Witonsky D B, et al. Long-term genetic stability and a high-altitude East Asian origin for the peoples of the high valleys of the Himalayan arc[J]. PNAS, 2016, 113(27): 7485-7490. |

| [28] |

吴仕海, 阎建忠, 张镱锂, 彭婷, 苏康传. 喜马拉雅地区传统贸易通道演变过程及动力机制[J]. 地理学报, 2021, 76(9): 2157-2173. [Wu Shihai, Yan Jianzhong, Zhang Yili, et al. Exploring the evolution process and driving mechanism of traditional trade routes in Himalayan region[J]. Acta Geographica Sinica, 2021, 76(9): 2157-2173.]

|

| [29] |

杨思灵. 印度"东进"的战略逻辑及其变迁[J]. 东南亚研究, 2021(6): 77-94, 155-156. [Yang Siling. The strategic logic of India's "eastward advance" and its changes[J]. Southeast Asian Studies, 2021(6): 77-94, 155-156.] |

| [30] |

张雨佳, 张晓平, 龚则周. 中国与"一带一路"沿线国家贸易依赖度分析[J]. 经济地理, 2017, 37(4): 21-31. [Zhang Yujia, Zhang Xiaoping, Gong Zezhou. Trade interdependency between China and countries along the one belt and one road[J]. Economic Geography, 2017, 37(4): 21-31.] |

| [31] |

Hoppe B, Reinelt C. Social network analysis and the evaluation of leadership networks[J]. The Leadership Quarterly, 2010, 21(4): 600-619. |

| [32] |

Ahmed F, Kohli A. India-GCC relation: Geo-economics and trade[J]. Asia Pacific Business Review, 2009, 5(2): 116-125. |

| [33] |

宋周莺, 祝巧玲. "一带一路"背景下的中国与巴基斯坦的贸易关系演进及其影响因素[J]. 地理科学进展, 2020, 39(11): 1785-1797. [Song Zhouying, Zhu Qiaoling. Development of trade between China's provinces and Pakistan and influencing factors under the background of the Belt and Road Initiative[J]. Progress in Geography, 2020, 39(11): 1785-1797.] |

| [34] |

熊琛然, 武友德, 赵俊巍, 等. 印度领衔下的南亚地缘政治特点及其对中国的启示[J]. 世界地理研究, 2016, 25(6): 38-47. [Xiong Chenran, Wu Youde, Zhao Junwei, et al. South Asia's geopolitical characteristics behind India and their enlightenment on China[J]. World Regional Studies, 2016, 25(6): 38-47.] |