2. 北京大学 城市与环境学院, 北京 100871

2. College of Urban and Environmental Sciences, Peking University, Beijing 100871, China

随着我国城镇化进程不断推进,城市中流动人口住房需求日益旺盛,受到党和国家的高度重视。然而,高昂的城市房价与不稳定的流动身份是流动人口购买商品住房的阻力,早期城市住房保障体系倾向城市户籍人口又使流动人口缺乏获取保障性住房的途径,多重因素导致较大比例的流动人口更倾向或不得不通过租房实现居住需求[1-3]。

在此背景下,新的住房政策力图通过租赁住房实现流动人口的安居需求:党的二十大报告再次强调,加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度;“十四五”规划纲要提出,扩大保障性租赁住房供给,着力解决新市民住房问题。在这一过程中,租房消费既是流动人口日常生活中最主要的开销之一,同时也决定了其栖身之所的正规性、安全性、舒适性,可以说是解决流动人口住房问题的关键。对于幅员辽阔、区域差异大的我国,无论是大力发展住房租赁市场还是加快建设保障性租赁住房,首先需要构建科学、全面的评价指标,从不同角度形成对各城市流动人口租房消费水平的客观判断,进而需要从城市和个体两个层面理解哪些因素影响了流动人口的租房消费水平,这样才能有针对性地、因地制宜地解决流动人口住房问题,实现全体人民住有所居。

一系列理论和实证研究指出,流动人口包括住房消费在内的整体消费水平普遍低于社会平均水平。传统消费研究多基于效用和收入两个维度展开:新古典经济学认为,效用是消费特定商品或服务时得到的满足,消费行为是消费者在众多商品组合中追求效用最大化的过程[4],而这一过程的实现前提是收入构成的预算约束,一系列探索消费函数的假说提出,居民的绝对收入、相对收入或对全生命周期的持久性收入预期决定了其消费水平。诸多国外研究将经典消费理论应用于移民群体,发现在效用偏好方面,移民倾向同时在流入地和流出地消费,将流入地的收入用于流出地[9, 10];从收入角度来看,移民经常在就业市场遭遇歧视,收入水平相对更低,在未来收入预期上面临更高的不确定性。[11, 12]

针对我国的实证研究发现,流动人口在住房消费上尤其保守和谨慎,房租支出普遍较低[13, 14]。在收入增长时,流动人口更倾向增加储蓄或投入其他消费[13];而在住房成本上涨的情况下,流动人口则通常选择削减住房开支用于其他目的[15]。流动人口的租房消费在空间分布上具有异质性:林李月等发现,流动人口住房费用指数的高值主要分布在东部沿海省份,低值主要在陕鄂徽等省份[16];李庭竹和刘冉通过流动人口实际租金支出与收入之比测算流动人口租房支付压力的地区差异,发现东北、华北、西北和西南地区的租房支付压力高于东南和中部地区[17];李在军等研究了城市住房市场平均租金与流动人口收入之比的时空格局,发现流动人口房租收入比整体上呈“东高西低,南高北低”的分异态势[18]。

现有研究主要从经济、人口、心理等角度剖析了我国流动人口租房消费的影响因素。经济因素方面,很多流动人口在流入地的收入不足以负担城市房租水平,只能通过多人合租、租住价格低廉且条件差的房屋或城中村、地下室等非正规房屋等方式缩减租房支出[19-21]。人口因素方面,新生代在婚流动人口更舍得在住房上花钱[22]。心理因素方面,部分流动人口将自己视作城市的“匆匆过客”,宁愿斥巨资在老家建设闲置房屋,也不愿在流入城市多付房租改善现阶段的居住质量[23, 24];只有计划在流入地久住或定居的外来居民,才愿意在更好的住房上投入资金[25, 26]。

总结来看,现有文献或从宏观角度考察空间格局,或从微观角度挖掘影响因素,取得了一定成果,但存在以下局限:一是对租房消费水平的评价方法较为单一,个体的住房消费受其收入约束、受其消费习惯和偏好影响、也受其所在环境住房成本左右,尽管房租支出是租房消费的核心体现,但单凭这一项指标难以衡量租房消费水平的相对高低,也无法比较不同人群和不同城市的差异;二是现有研究主要关注流动人口内部特征对其租房消费的影响,较少考虑流入地特征的作用,针对我国不同区域间的巨大差异,仅对个别地区的案例研究缺乏代表性,需要进行充分考虑城市对个体的作用、捕捉城市间个体差异的全国尺度的研究。本文将主要从这两个角度扩充流动人口租房消费研究。

本文的研究目标分为两部分,第一是评价租房消费,第二是解析租房消费。实证策略的第一步是以租房消费金额为基础,与压力、意愿、差距共同构成四项量化指标,以全面、客观地评价流动人口租房消费水平在全国283个城市间的空间分异格局;在此基础上,第二步通过多层线性模型从城市层面和个体层面两方面,解析流动人口租房消费四项指标的影响因素,并重点考察在不同城市属性影响下个体属性作用机制的差异,以期全面理解流动人口租房消费,为各城市有针对性地发展住房租赁市场、为流动人口提供住房保障提供参考。

2 数据与方法 2.1 研究数据个体层面的流动人口数据来源于国家卫计委2017年实施的流动人口动态监测调查(CMDS)。根据卫计委的定义,本文中流动人口指在流入地居住一个月及以上、户口登记地非所在区(县、市)的人口。流动人口住房供给主体包括市场、雇主和政府。在实践过程中,后两者作用相对有限:2017年的CMDS数据显示,超过95% 的流动人口租户均住在市场房中。因此,将研究对象限制在住房来源为租住市场住房、且房租支出金额大于0的流动人口。最终样本共包括84822位流动人口,分属于我国283个地级以上城市(不包含地区、自治州、盟)。

城市层面的人口数据来源于2010年第六次全国人口普查、2015年全国1% 人口抽样调查、2020年第七次全国人口普查,以及各城市国民经济和社会发展统计公报;经济数据来源于《中国城市统计年鉴》;房价、房租数据来源于中国房价行情平台(https://www.creprice.cn)。

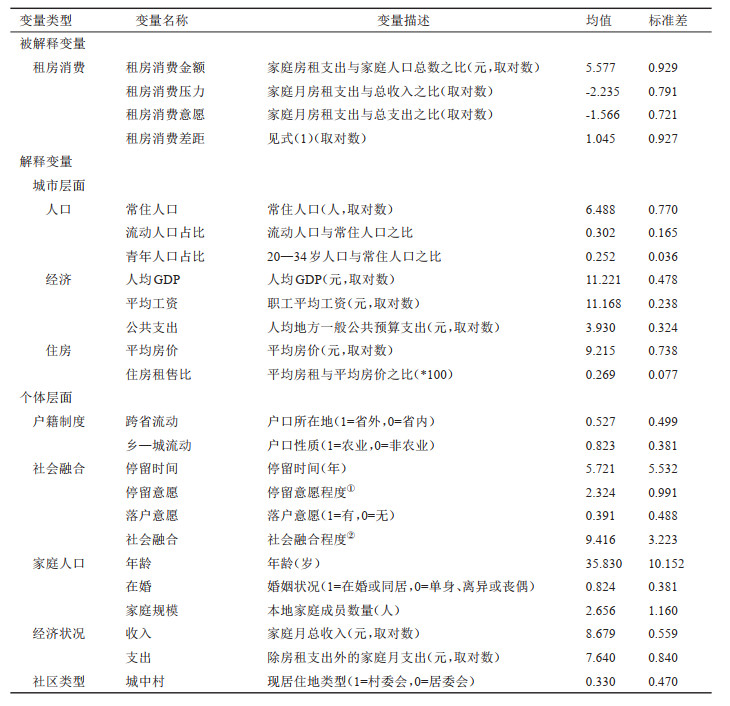

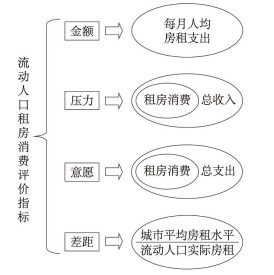

2.2 变量选取 2.2.1 流动人口租房消费水平的量化评价本文首先从不同维度实现对流动人口租房消费水平的量化评价。自1930年代起,收入在现代消费理论中就一直保持着核心地位,被认为是消费最主要的决定性因素[5, 7, 8]。然而,库兹涅茨悖论的存在揭示出个体的绝对收入水平对现实消费现象的解释力是有限的[27-29]。为此,相对收入假说提出,消费过程中存在棘轮效应(ratchet effect)和示范效应(demonstration effect),即个体的消费行为受内部和外部的相对消费水平影响,内部即个体过往消费习惯和既定消费偏好,外部即个体所处环境和周边人群的消费水平[6, 27-29]。在此基础上,评价租房消费水平需考虑到个体自身收入水平、个体自身消费水平、个体周边消费水平,本文据此构建金额、压力、意愿、差距四项指标(见图 1)

|

图 1 流动人口租房消费评价指标 Fig.1 Evaluation Indicators of Rental Housing Consumption of Migrants |

租房消费金额是对流动人口实际租房开销的直接衡量,为进一步考察其他三个维度提供了基础。CMDS询问了受访流动人口家庭在流入地平均每月的房租支出,由于该金额与家庭规模高度相关,为便于横向比较,此项指标取人均房租支出,即家庭房租支出与家庭人口总数之比。

租房消费压力是指在特定的个体自身收入水平下,流动人口在租房上的花销为其带来的支出压力。收入通常是负担包括住房在内一切消费的基础;现有研究多通过住房价格与居民收入的比值衡量住房的可支付性,住房支出占居民收入的30% 以下的住房市场通常被认为是可支付的[30, 31]。因此,采用房租收入比来衡量流动人口租房消费压力,即流动人口租户家庭月房租支出占总收入之比。

租房消费意愿是指在特定的个体自身消费水平下,流动人口对租房的重视程度及支付房租的意愿。受城市房租水平、家庭收入限制、消费观念、储蓄偏好等因素的影响,消费者实际支付房租的绝对金额无法直接比较。多项研究发现,我国流动人口的整体消费水平低于城市本地居民。整体消费可以分为住房消费和非住房消费,非住房消费支出主要包括食品、交通通讯、生活物资、教育医疗等支出。由于我国各地区除住房外的生活物价水平差异较小,在给定的总体消费水平下,消费结构中住房租金所占比例能够反映消费者对租房消费的相对支付意愿。因此,采用房租支出比来衡量流动人口租房消费意愿,即流动人口租户家庭月房租支出占总支出之比。

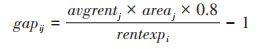

租房消费差距是指在特定的个体周边消费水平下,流动人口实际房租支出相对于城市住房租赁市场的差距。由于住房市场结构具有高度地方性,流动人口实际房租支出与其所在城市平均房租水平的差距,能够反映流动人口的租房消费在整个城市中的相对位置,同时也消除了不同城市住房消费的差异,便于进行城市间的横向对比。城市j的流动人口i的租房消费差距计算公式如下:

|

(1) |

rentexpi为流动人口i每月房租支出。avgrentj为城市j的2017年市场租赁住房单位面积月租金,来自中国房价行情平台。areaj为城市j的2017年人均住房面积,由第六、七次人口普查数据推测得出。考虑到流动人口居住面积通常更加狭小,根据2015年全国1% 人口抽样调查中流动人口与本地人口家庭住房面积的比值,取城市人均住房面积的80% 作为流动人口人均住房面积。

2.2.2 流动人口租房消费的影响因素影响因素分析中的被解释变量即流动人口租房消费水平的四项指标。在解释变量方面,结合相关理论和实证成果,从城市和个体两个层面解释流动人口租房消费水平。在城市层面上,住房支出不是孤立的消费决策,而是嵌入在社会中,受人口、经济等社会组成部分的影响[35, 36]。供给和需求是市场行动者决策行为的基础,人口规模、人口结构、经济发展水平、就业回报、公共服务水平等因素通过影响住房供需影响住房消费决策。此外,租赁和购买是实现住房需求的两种形式,消费者在确定住房支出时会同时考虑到房价和房租两种住房成本。在个体层面上,我国城市流动人口租房消费可能受制于身份地位的特殊性[37, 38],因此考虑户籍制度的作用。社会融合理论认为,社会中的异质性或外来群体与主流群体在文化习俗、价值观念、生活方式等方面存在着不同程度的差异,前者对后者的融合程度是决定其在社会中行为模式的关键[39, 40]。因此将社会融合因素纳入分析框架,衡量指标包括流动人口在流入地的停留时间、停留意愿、落户意愿、社会融合程度。此外,对于任何消费者,其总收入和除住房外的其他支出共同构成了预算约束,影响着可供分配给住房消费的金额,在此基础上,消费者根据年龄、婚姻等家庭人口因素而相应调整收入在各类消费间的分配,以追求效用最大化[41, 42]。最后,CMDS数据显示,约三分之一的流动人口租户住在城中村中,非正规社区与正规社区居民在租房消费上的差异需要被考虑。各变量描述性统计如表 1所示。

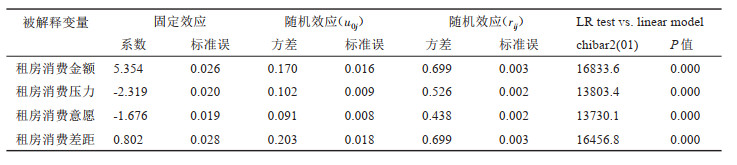

| 表 1 影响因素分析中的变量描述性统计 Tab.1 Descriptive Statistics of Variables in the Analysis of Influencing Factors |

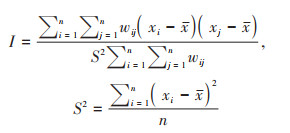

研究流动人口租房消费水平在城市间的空间特征,首先需要检验其分布是否具有空间依赖性或空间自相关,即租房消费水平相似的城市是聚集在一起、相互远离还是随机分布。通过全局莫兰指数I检验空间自相关,计算公式如下:

|

(2) |

其中,xi、xj分别为城市i、j的城市流动人口租房消费四项指标,即城市中所有流动人口相应指标的中位数。x为城市流动人口租房消费指标的平均值。n为空间要素总数,即283个城市。S2为空间要素方差。wij为空间权重矩阵,此处及以下均采用邻接原则定义空间关系。全局莫兰指数I大于0表示正向空间自相关,即高值与高值、低值与低值聚集在一起,小于0表示负向空间自相关,即高值与低值相邻,等于0表示不存在空间自相关。

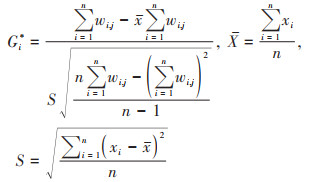

2.3.2 热点分析除整体的全局空间自相关外,对流动人口租房消费水平空间分异的具体把握还需要检验租房消费水平高的城市和水平低的城市在哪些地区出现集聚。通过热点分析识别高值和低值集聚区,Getis-Ord Gi*统计量计算公式如下:

|

(3) |

其中,各项指标的含义与式(2)相同。Getis-Ord Gi*统计量表现为z得分,z得分越高,表示空间要素呈现高值聚类越紧密;z得分越低,表示空间要素呈现低值聚类越紧密。

2.3.3 多层线性模型在分析流动人口租房消费的影响因素时,由于城市和个体两个层面的因素均可能造成影响,通过多层线性模型(Hierarchical Linear Models,HLM)实现对两个层面的分析。HLM专门应用于多层结构数据:对于本文研究的流动人口租房消费水平,个体即流动人口数据(低层单位)嵌套于城市即流入地数据(高层单位)中,各城市内流动人口的租房消费水平受到城市层面特征的影响、可能存在一定的相关性,导致城市内个体非独立、城市间个体产生差异,这违背了OLS回归的独立分布假设。HLM能够同时估计固定效应和随机效应(在不同层级单位间相同和不同的效应),随机效应通过随机截距或随机斜率的形式呈现,高层级单位的残差协方差通常为随机截距和随机斜率的协方差矩阵,即各高层级组别的回归线拥有不同的截距和斜率。

对于本文数据,首先构建如下形式的零模型,检验使用HLM方法的必要性,即被解释变量是否存在显著的层间差异:

|

(4) |

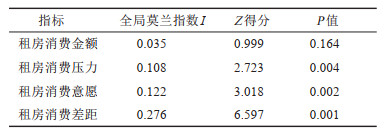

其中,log (y)ij为被解释变量,即城市j的流动人口i的租房消费四项指标的对数。β0j为第一层截距,rij为第一层的随机效应。γ00为第一层截距在第二层的固定效应,u0j为第二层的随机效应。零模型结果如表 2所示,从随机效应的结果可以计算得出组内相关系数(intraclass correlation coef‐ ficient,ICC)=u0j/(u0j+rij),四项被解释变量的组内相关系数分别为0.196、0.162、0.172、0.225,即流动人口租房消费金额、压力、意愿、差距分别有19.6%、16.2%、17.2%、22.5% 的差异是由所在城市的不同引起的,因此可以认为城市内高度相关,有必要使用HLM考虑分层效应[43]。似然比检验(LR test)结果也显示,HLM与普通线性模型具有显著差异,应该进行分层分析。

| 表 2 零模型结果 Tab.2 Results of Null Model |

最终建立同时包含随机截距和随机斜率的如下模型:

|

(5) |

其中,INDV'ij为表 1中所列的m项个体层面解释变量(m= 12),CITY'j为表 1中所列的n项城市层面解释变量(n=8);第一层模型中的βmj表示各项个体层面解释变量对流动人口租房消费水平的作用,第二层模型中的γmn表示各项城市层面解释变量对各项个体层面解释变量对流动人口租房消费水平作用的影响;其余项的含义与式(4)相同。

3 流动人口租房消费水平及其空间分异 3.1 描述性统计城市是住房市场运行和住房政策执行的基本单元,本节将流动人口数据汇总至城市层面进行分析,以呈现流动人口租房消费水平的空间分异。为避免部分极端值的影响,取流动人口租房消费金额、压力、意愿、差距四项指标的中位数来代表城市的流动人口租房消费水平。

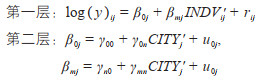

从全国总体水平来看,我国城市流动人口租房消费金额少、压力轻、意愿低、与城市租房市场差距大,租房消费水平偏低:2017年全国283个城市流动人口每月人均房租支出的中位数为250元,占其收入的10.3%,占其支出的21.5%,同期城市平均房租比其高190.5%。租房消费水平的空间分布显示(图 2),在283个样本城市中,77.4% 的城市流动人口每人每月租房开销不到200元,仅有14.1% 的城市超过300元,这些租房消费金额较高的城市零散分布于各区域,以直辖市、省会城市和大城市为主;71.3% 的城市流动人口房租支出占收入的比重低于10%、占支出的比重低于20%,在东南沿海的浙江、福建、广东大部以及北方的黑龙江北部、内蒙古中部等地,流动人口租房消费压力轻、意愿低的城市尤为集中;除个别城市外,流动人口的租房消费普遍低于城市租房市场平均水平,尤其是在长三角城市群、粤闽浙沿海城市群、粤港澳大湾区等东南沿海发达城市群,大量城市的流动人口实际房租支出与城市平均房租差距高达数倍。

|

图 2 中国城市流动人口租房消费水平的空间分布 Fig.2 Spatial Distribution of Migrants' Rental Housing Consumption Levels in Chinese Cities 注:该图基于国家测绘地理信息局标准地图服务系统的标准底图审图号为GS(2019)1697号(比例尺1:60000000)制作,底图无修改。 |

在GeoDa平台下计算城市流动人口租房消费水平四项指标的全局莫兰指数I,结果如表 3所示。尽管从绝对金额来看,各城市流动人口平均每人每月的房租支出随机分布,不存在显著的空间自相关,但在将流动人口的房租支出与其总收入、总支出以及城市平均房租结合考虑后,流动人口租房消费压力、意愿和差距均存在显著的正向空间自相关,租房消费水平相似的城市呈集聚分布模式。

| 表 3 中国城市流动人口租房消费水平的全局莫兰指数I Tab.3 Global Moran's I of Migrants' Rental Housing Consumption Levels in Chinese Cities |

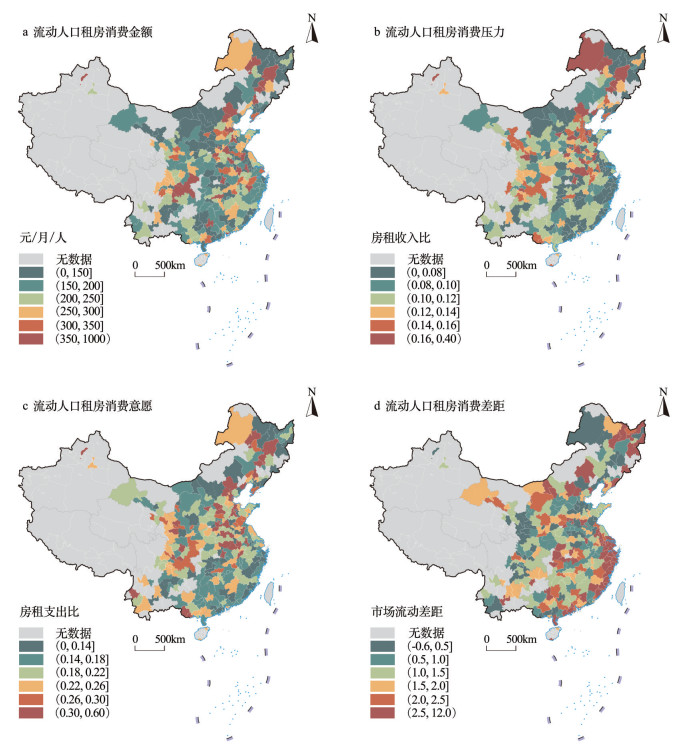

利用Getis-Ord Gi*指数进一步识别城市流动人口租房消费水平四项指标的高值和低值聚集区(图 3)。

|

图 3 中国城市流动人口租房消费水平的热点分析 Fig.3 Hot Spot Analysis of Migrants' Rental Housing Consumption Levels in Chinese Cities 注:该图基于国家测绘地理信息局标准地图服务系统的标准底图审图号为GS(2019)1697号(比例尺1:60000000)制作,底图无修改。 |

流动人口租房消费综合水平高的城市主要分布于中东部地区的连云港、德州、聊城、商丘、开封、宿州、蚌埠、淮北、淮南等城市以及东北地区的长春、吉林、松原等城市。最集中的租房消费金额、压力、意愿的热点区及租房消费差距的冷点区与淮海经济区范围大致重合,即江苏、山东、河南、安徽四个省份交界地区,包括苏北、鲁南、豫东、皖北四个地区,是我国典型的欠发达省际边缘区,吸引外来人口的能力较弱[44]。该区域经济活力程度不足,房价、房租水平较低,流动人口数量较少且以省内流动为主,流动目的也非短期内赚取高收入,这使得区域的流动人口在住房选择和支付能力等方面与本地居民差距较小,流动人口有能力也有意愿负担当地平均水平的市场住房。

流动人口租房消费综合水平低的城市主要分布于东南沿海大城市带,租房消费压力和意愿的冷点区及租房消费差距的热点区与京津都市圈、长三角城市群和粤闽浙沿海城市群等发达区域高度重合,主要包括北京、天津、南京、苏州、无锡、泰州、杭州、宁波、绍兴、舟山、温州、丽水、福州、厦门、漳州、江门等城市。仅从租房消费金额来看,上述区域并未形成低值集聚区,但将当地的收入消费及城市租房市场考虑在内后,沿海发达城市群流动人口的租房消费水平明显偏低。该区域人口稠密,流动人口集中,房价、房租均很高。丰富的就业机会和较高的收入水平吸引了全国的流动人口,但过高的生活成本和落户门槛降低了他们定居的可能性,多数流动人口的主要目的是在流入地攒钱返乡或迁移至其他中小城市[45, 46]。因此,尽管该区域流动人口收入和消费较全国其他区域更高,但在当地高昂的房价和房租影响下,他们既买不起房,也不愿多花钱租房,住房自有率和租房消费水平均很低。该区域的流动人口很多通过租赁城中村、城乡结合部、地下室等非正规住房极力缩减居住开销,这导致其实际房租支出远低于市场平均房租。以长三角和粤闽浙沿海城市群为例,2017年的CMDS数据显示,这两个城市群近半数(46.4%)的流动人口租户居住在城中村,远高于全国平均水平(33.0%)。此外,内蒙古中部的呼和浩特、包头、鄂尔多斯、乌兰察布及周边城市形成了流动人口租房消费金额、压力和意愿的冷点区,西部的绵阳、自贡、南充、宜宾、兰州、中卫、白银、天水等城市形成了流动人口租房消费差距的冷点区。

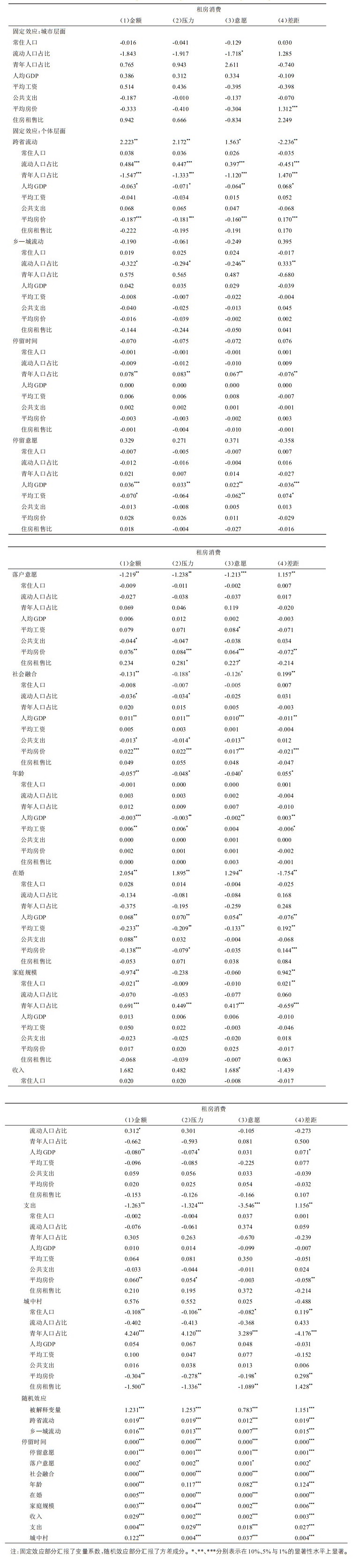

4 流动人口租房消费的影响因素在HLM平台对283个城市的84822位流动人口的租房消费金额、压力、意愿、差距四项指标按式(5)进行多层线性回归,结果如表 4所示。表 4中的固定效应部分显示了模型中城市和个体层面的解释变量对流动人口租房消费水平的作用,随机效应部分显示了未被这些因素解释的流动人口租房消费水平。固定效应部分的城市层面和个体层面的解释变量分别对应了式(5)中的γ0n和γn0,显示了其对流动人口租房消费水平的直接作用;各个体层面变量下的城市平均房价的系数在1% 的显著性水平上为正。这说明,城市层面变量则对应了式(5)中的γmn,显示了各项城市层面解释变量对相应个体层面解释变量对流动人口租房消费水平影响的调节作用。

| 表 4 流动人口租房消费水平影响因素的HLM估计结果 Tab.4 HLM Results of the Influencing Factors of Migrants' Rental Housing Consumption Levels |

从表 3中固定效应回归结果来看,列(1)、(2)中的城房价的上涨,流动人口实际房租支出相对于城市住房租赁市层面解释变量自身回归系数不显著,列(3)中城市流动市场的差距越来越大。上一节空间分异分析结果显示,在人口占比的系数在10% 的显著性水平上为负,列(4)中城市平均房价的系数在1%的显著性水平上为正。这说明,城市的人口、经济等属性并非直接影响流动人口租房消费水平的主要因素。值得注意的是,城市住房成本未对流动人口租房消费金额、压力和意愿产生直接作用,但随着平均房价的上涨,流动人口实际房租支出相对于城市住房租赁市场的差距越来越大。上一节空间分异分析结果显示,在房价房租高昂的东南沿海大城市带,流动人口实际的租消费金额并未随城市住房成本上升而相应提高,其租房消费综合水平反而更低了。此处HLM分析结果再次证实,流动人口租房消费和城市住房市场存在一定“脱节”:面对外部住房成本的起起落落,尽管不同的流动人口个体可能应对方式不一,但作为整体的流动人口群体更多选择了改变自身的居住质量,而非调整房租支出;虽然部分城市平均住房成本颇高,但提供的住房选择也更广,多数流动人口不愿在租房消费上投入过多,只能“蜗居”在质量低、条件差、位置远的地下室、城中村、群租房,与城市中高端住房市场相隔离。

另一方面,个体层面解释变量回归结果显示,城市属性会改变户籍制度、社会融合、家庭人口、经济状况等个体属性对流动人口租房消费水平的影响强度和作用方向:

(1)户籍制度因素的影响。从个体层面变量截距项的回归系数来看,跨省流动的系数在列(1)、(2)、(3)中分别在5%、5%、10% 的显著性水平上为正,在列(4)中在5% 的显著性水平上为负,而乡—城流动的系数对四项被解释变量均不显著;从嵌套在个体层面下的城市层面变量回归系数来看,城市流动人口占比对跨省流动的影响产生了显著的正向调节作用,青年人口占比、人均GDP和平均房价产生了显著的负向调节作用。与省内流动人口相比,跨省流动人口人均每月房租支出更高,房租收入比和房租支出比更高,与城市住房市场的差距更小。在流动人口占比越高的城市,跨省流动人口在租房消费上与省内流动人口的差距越大;但随着城市青年人口占比、人均GDP和平均房价的提高,这种差距不仅逐渐缩小,且转变为跨省流动人口的租房消费越来越低于省内流动人口。一般而言,省内流动人口在文化习俗、家庭纽带、社会网络等方面具有天然优势,而跨省流动人口背井离乡,更不易在流入地落地生根,这种隔阂对租房消费的影响可能是多面的:在流动人口占比高、年龄结构老、经济欠发达、房价低的城市,当地“排外”氛围不浓厚、就业竞争不激烈、安家成本低,省内流动人口可能大多已购房,其余租房的或不愿或无力负担高房租,而跨省流动人口有条件通过提高租房消费而提升居住质量;但在流动人口占比低、年龄结构轻、经济发达、房价高昂的城市,跨省流动人口往往来自更落后的地区,其在文化、制度、心理等方面的劣势更突出,租房消费水平因而低于省内流动人口。上文空间分析结果发现,长三角城市群、粤港澳大湾区、粤闽浙沿海城市群等东南沿海发达区域的租房消费水平反而较低,而这些地区恰恰最吸引来自全国各地的外省流动人口,他们的在租房消费上非常谨慎和保守。

(2)社会融合因素的影响。落户意愿的系数在列(1)、(2)、(3)中分别在5%、5%、1% 的水平上显著为负,在列(4)中在5% 的显著性水平上为正;社会融合的系数在列(1)、(2)、(3)中分别在5%、10%、10% 的水平上显著为负,在列(4)中在5% 的显著性水平上为正。这两种因素对流动人口租房消费水平的负向影响均随城市公共支出增加而增强、随城市平均房价上升而减弱,社会融合的负向影响还受到流动人口占比的促进作用和人均GDP的抑制作用;其余社会融合变量截距项的回归系数均不显著。在房价低、人均GDP低、流动人口多、公共支出多的城市,有落户意愿、社会融合程度高的流动人口租房消费水平更低;而在房价高、人均GDP高、流动人口少、公共支出少的城市,则是无落户意愿、社会融合程度低的流动人口租房消费水平更低。落户意愿和社会融合程度表征着流动人口对实现市民化的渴望和对流入地的心理认同,较强的落户意愿和社会融合程度通常伴随着较强的长居久安意愿,因此也往往与在当地拥有住房所有权息息相关。落户意愿和社会融合程度与购房意愿和住房消费的关系在很大程度上由房价、公共支出、人口结构、经济发展水平等流动人口所在城市的一系列属性所决定。具体而言,优越的公共服务和外来者友好的社会氛围是流动人口在流入地购房的“拉力”,能够促使其将落户意愿和社会融合转化为购房意愿;而高房价和高经济发展水平则是购房的“推力”,抑制了这种转化,转而使流动人口将住房消费重心由购房转向租房。当城市对流动人口吸引力较强、公共服务水平较高、购房成本也相对适宜时,有落户意愿、社会融合程度高的流动人口愿意也有能力在当地买房,因此会削减当前房租支出为未来购房积累资金;而在东部沿海和内陆省会等城市,过高的房价使多数流动人口望而却步、在当地买房的可能性微乎其微,这时较强的落户意愿和较高的社会融合程度会转化为愿意多花钱租好房、改善长期居住条件的意愿,而无落户意愿、社会融合程度低的流动人口因不确定性较强而更多选择节省房租支出而为返乡或移居其他城市做准备。

(3)家庭人口和经济状况因素的影响。从个体层面变量截距项的回归系数来看,年龄的系数在列(1)、(2)、(3)中分别在5%、10%、10% 的水平上显著为负,在列(4)中在10% 的显著性水平上为正;在婚的系数对租房消费金额、压力、意愿三项被解释变量均在5% 的水平上显著为正,对租房消费差距在5% 的水平上显著为负;家庭规模的系数在列(1)、(4)中分别在5% 的水平上显著为负和为正,在列(2)、(3)中则不显著;收入的系数仅在列(3)中在10% 的水平上显著为正;支出的系数在列(1)、(2)、(3)中分别在5%、1%、1% 的显著性水平上为负,在列(4)中在5% 的显著性水平上为正。一般而言,年轻、在婚的流动人口整体租房消费水平更高,规模小的流动人口家庭内人均租房消费金额更高,但家庭人口因素的具体影响同样因城市而异。收入对流动人口租房消费的促进作用较为有限,不会直接影响流动人口租房消费金额,也未能缓解其租房消费压力,但高收入流动人口更愿意将更多支出分配给租房消费。这说明收入并不是流动人口花多少钱租房的决定性因素,这一决策更多是其根据制度身份、落户意愿、生命周期、家庭结构等自身属性结合流入地特征共同考量而形成的。其他支出与住房支出存在此消彼长的关系,前者对后者产生了一定的挤出作用。

5 结论与讨论第七次全国人口普查数据显示,2020年我国流动人口达到3.76亿人,较十年前增长了69.7%。推进以人为核心的新型城镇化,需要解决好规模如此巨大的流动人口的安居问题,因此有必要对主要通过租赁实现住房需求的流动人口的租房消费进行深入研究。本文基于流动人口数据和城市数据,通过四项指标全面评价流动人口租房消费水平,探究其在283个城市间的空间分异格局,并从城市和个体两个层面揭示流动人口租房消费水平的影响因素,分析二者的交互作用。研究发现,我国城市流动人口在租房上的花销并不高,从全国中位数水平来看,流动人口房租支出仅占其收入的十分之一、支出的五分之一,为城市平均房租的约三分之一;从城市间分异格局来看,尽管租房消费金额不存在显著的空间特性,但通过压力、意愿、差距三项指标表征的租房消费水平相似的城市呈集聚分布模式,沿海发达城市流动人口的租房消费水平甚至低于中西部欠发达城市。究其原因,流动身份、落户意愿和社会融合程度是决定流动人口这一群体租房消费水平的主要因素;流入城市的特性并不会直接影响流动人口租房消费,但会改变个体因素的影响强度和作用方向。总结而言,城市在人口结构、公共服务、住房成本等方面的特征,主要通过改变流动人口购房意愿和购房能力而影响各类个体属性对租房消费的作用:优越的公共服务和外来者友好的社会氛围,使有购房意愿的流动人口节省租房开支;而高房价则使有落户意愿、社会融合程度高的流动人口将消费重心由购房转向租房,并使跨省流动人口在租房消费上更趋保守谨慎。

十九大以来,党和国家将平衡住房租售结构确定为实现住房制度再改革的重要路径,这是为了应对长期以来“重购轻租”现象盛行引发的社会问题。由于我国居民对自有住房存在较强偏好[47],“租来的房子不是家”反映了很多流动人口对属于自己的稳定居所的热盼。发达的东南沿海大城市带和诸多省会城市吸引了大量来自全国各地的外来人口,但考虑到当地房价过高和过往的住房保障制度对非本地户籍的排斥,在流入地获取自有住房难度很大,对于很多流动人口尤其是那些跨省流动、定居落户意愿不明确、社会融合程度尚不高的流动人口来说,这形成了一股强势的推力,将其推到流出地或其他城市去,因此他们极力压缩当前在流入地的住房消费,导致居住的安全性、稳定性、舒适性得不到有效保障,市民化道路困难重重。

本文的发现对面向流动人口的住房政策有一定启示性。针对流动人口租房消费水平较低的现状,未来应进一步深化租赁住房的供给侧改革,引导市场提供更多贴合流动人口需求的中低端正规租赁住房,积极推进保障性租赁住房建设,通过租金补贴等多样化形式降低市场住房成本,减轻流动人口租房负担。针对流动人口租房消费差距的空间分异,各城市应因地制宜地制定住房政策:对于东南沿海大城市带以及内陆地区的省会和周边城市,可以扩大租户享受的公共服务范围,缓解流动人口在城市驻留的后顾之忧,并鼓励雇主和单位发挥积极作用为员工提供住所;对于房价较低的中小城市,流动人口住房支付能力相对较强,定居落户意愿也较强,可以考虑放宽住房限购政策,帮助流动人口在当地购房、实现安居。

注释:

① 流动人口的停留意愿程度取值如下:1=不打算继续留在本地或没想好是否继续留在本地,2=预计将在本地留1至5年,3=预计将在本地留6年及以上,4=预计将在本地定居。该变量取值越高表示停留意愿程度越强。

② CMDS问卷中包含8道与社会融合相关的问题:1、我喜欢我现在居住的城市;2、我关注我现在居住城市的变化;3、我很愿意融入本地人当中,成为其中一员;4、我觉得本地人愿意接受我成为其中一员;5、我觉得我已经是本地人了;6、我的卫生习惯与本地市民存在较大差别;7、我感觉本地人看不起外地人;8、按照老家的风俗习惯办事对我比较重要。每题可选项为完全不同意、不同意、基本同意、完全同意,分别赋值1、2、3、4分。题目1至5的得分之和减去题目6至8的得分之和即为流动人口的社会融合程度,该变量取值越高表示社会融合程度越强。

| [1] |

Li B, Zhang Y. Housing provision for rural-urban migrant workers in Chinese cities: The roles of the state, employers and the market[J]. Social Policy & Administration, 2011, 45(6): 694-713. |

| [2] |

Shen Y. Why does the government fail to improve the living conditions of migrant workers in Shanghai?Reflections on the policies and the implementations of public rental housing under neoliberalism[J]. Asia & the Pacific Policy Studies, 2015, 2(1): 58-74. DOI:10.3969/j.issn.1008-6099.2015.01.008 |

| [3] |

Wong D F K, Li C, Song H. Rural migrant workers in urban China: Living a marginalised life[J]. International Journal of Social Welfare, 2007, 16(1): 32-40. DOI:10.1111/j.1468-2397.2007.00475.x |

| [4] |

曼昆. 经济学原理: 微观经济学分册[M]. 第7版. 北京: 北京大学出版社, 2015: 471-472. [Mankiw N G. Principles of Economics: Microeconomics[M]. 7th Edition. Beijing: Peking University Press, 2015: 471-472.]

|

| [5] |

Keynes J M. The General Theory of Employment, Interest, and Money[M]. London: Macmillan, 1936: 77-116.

|

| [6] |

Duesenberry J S. Income, Saving and the Theory of Consumer Behaviour[M]. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1949: 1-128.

|

| [7] |

Modigliani F, Brumberg R. Utility Analysis and the Consumption Function: An Interpretation of Cross-Section Data[M]//Kurihara K K. Post-Keynesian Economics. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press, 1954: 388-436.

|

| [8] |

Friedman M. A Theory of the Consumption Function[M]. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1957: 1-243.

|

| [9] |

Albert C, Monras, J. Immigrants'Residential Choices and Their Consequences[R/OL]. Institute of Labor Economics (IZA) Discussion Papers No. 11075, 2017[2023-03-30]. https://www.econstor.eu/bitstream/10419/173985/1/dp11075.pdf.

|

| [10] |

Nziramasanga M, Yoder J. The check in the mail: Household characteristics and migrant remittance from the US to Mexico[J]. Applied Economics, 2013, 45(8): 1055-1073. DOI:10.1080/00036846.2011.613791 |

| [11] |

Auer D, Bonoli G, Fossati F, et al. The matching hierarchies model: Evidence from a survey experiment on employers'hiring intent regarding immigrant applicants[J]. International Migration Review, 2019, 53(1): 90-121. DOI:10.1177/0197918318764872 |

| [12] |

Scott J, Hale J M, Padilla Y C. Immigration status and farmwork: Understanding the wage and income gap across us policy and economic eras, 1989-2016[J]. Population Research and Policy Review, 2021, 40(5): 861-893. DOI:10.1007/s11113-021-09652-9 |

| [13] |

周滔, 吕萍. 农民工住房的消费特征与供应策略[J]. 建筑经济, 2011(3): 85-88. [Zhou Tao, Lv Ping. The characteristics of migrant workers'housing consumption and supply strategy[J]. Construction Economy, 2011(3): 85-88.] |

| [14] |

朱祥波, 谭术魁, 王斯亮, 等. 城市流动人口的住房选择: 事实与解释[J]. 南方人口, 2015, 30(3): 35-44. [Zhu Xiangbo, Tan Shukui, Wang Siliang, et al. Housing choice of migrant population in China: Facts and explanation[J]. South China Population, 2015, 30(3): 35-44. DOI:10.3969/j.issn.1004-1613.2015.03.004] |

| [15] |

Wang Y. Living conditions of migrants in inland Chinese cities[J]. Journal of Comparative Asian Development, 2003, 2(1): 47-69. DOI:10.1080/15339114.2003.9678371 |

| [16] |

林李月, 朱宇, 梁鹏飞, 等. 基于六普数据的中国流动人口住房状况的空间格局[J]. 地理研究, 2014, 33(5): 887-898. [Lin Liyue, Zhu Yu, Liang Pengfei, et al. The spatial patterns of housing conditions of the floating population in China based on the sixth census data[J]. Geographical Research, 2014, 33(5): 887-898.] |

| [17] |

李庭竹, 刘冉. 流动人口租房压力的空间分异及机理分析[J]. 地域研究与开发, 2020, 39(2): 163-168, 180. [Li Tingzhu, Liu Ran. Spatial distribution and mechanism analysis of rental housing affordability of migrant population[J]. Areal Research and Development, 2020, 39(2): 163-168, 180. DOI:10.3969/j.issn.1003-2363.2020.02.029] |

| [18] |

李在军, 尹上岗, 张晓奇, 等. 中国城市流动人口房租收入比时空格局及驱动因素[J]. 地理科学, 2020, 40(1): 103-111. [Li Zaijun, Yin Shanggang, Zhang Xiaoqi, et al. The spatial-temporal evolution and driving factors of floating population's rent income ratio in prefectural city of China[J]. Scientia Geographica Sinica, 2020, 40(1): 103-111.] |

| [19] |

董昕, 张翼. 农民工住房消费的影响因素分析[J]. 中国农村经济, 2012(10): 37-48. [Dong Xin, Zhang Yi. Analysis on the influencing factors of migrant workers'housing consumption[J]. Chinese Rural Economy, 2012(10): 37-48.] |

| [20] |

《我国农民工工作"十二五"发展规划纲要研究》课题组. 中国农民工问题总体趋势: 观测"十二五"[J]. 改革, 2010(8): 5-29. [Group of a research on the outline of the twelfth five-year plan for Chinese migrant workers. The general trend of chinese migrant workers: Viewing the twelfth five-year plan[J]. Reform, 2010(8): 5-29.] |

| [21] |

张智. 北京市农民工住房选择行为及其影响因素分析[J]. 建筑经济, 2010(1): 5-8. [Zhang Zhi. Analysis of migrant workers'housing choice behavior and its influencing factors in Beijing[J]. Construction Economy, 2010(1): 5-8.] |

| [22] |

王宗萍, 邹湘江. 新生代流动人口住房状况研究——兼与老生代的比较[J]. 中国青年研究, 2013(8): 9-15. [Wang Zongping, Zou Xiangjiang. Research on housing conditions of new generation floating population and comparison with the old generation[J]. China Youth Study, 2013(8): 9-15. DOI:10.3969/j.issn.1002-9931.2013.08.003] |

| [23] |

林存贞, 林李月, 朱宇, 等. 跨地区生计视角下流动人口在流出地住房投资行为的时空特征[J]. 人文地理, 2018, 33(4): 43-51. [Lin Cunzhen, Lin Liyue, Zhu Yu, et al. The time-space patterns of the migrants' housing investment behavior in their origin places under the perspective of multi-locational livelihood[J]. Human Geography, 2018, 33(4): 43-51. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2018.04.007] |

| [24] |

张品, 林晓珊. 制度与观念: 城镇化与农民工家庭的住房消费选择[J]. 青年研究, 2014(2): 62-72. [Zhang Pin, Lin Xiaoshan. Institution and idea: Urbanization and the housing consumption choice of rural families[J]. Youth Studies, 2014(2): 62-72.] |

| [25] |

周明海, 金樟峰. 长期居住意愿对流动人口消费行为的影响[J]. 中国人口科学, 2017(5): 110-119. [Zhou Minghai, Jin Zhangfeng. How does migrants'willingness of long-term stay affect their consuming behavior[J]. Chinese Journal of Population Science, 2017(5): 110-119.] |

| [26] |

Wang Z, Liu J, Ming J. Owned a house in an urban destination or made housing investments in the hometown?Determinants of rural migrants'housing attainments in China[J]. Housing Policy Debate, 2020, 30(3): 348-369. |

| [27] |

罗晰文. 西方消费理论发展演变研究[D]. 东北财经大学, 2014: 69-71. [Luo Xiwen. Study on Evolution of Western Consumption Theory[D]. Dongbei University of Finance and Economics, 2014: 69-71.]

|

| [28] |

惠炜. 试论消费平滑理论的历史演进[J]. 福建论坛(人文社会科学版), 2016(9): 34-40. [Hui Wei. On the historical evolution of consumption smoothing theory[J]. Fujian Tribune (The Humanities & Social Sciences Monthly), 2016(9): 34-40.] |

| [29] |

翟天昶, 胡冰川. 消费习惯形成理论研究述评[J]. 经济评论, 2017(2): 138-149. [Zhai Tianchang, Hu Bingchuan. Review of habit formation theory in consumption[J]. Economic Review, 2017(2): 138-149.] |

| [30] |

Fisher L M, Pollakowski H O, Zabel J. Amenity-based housing affordability indexes[J]. Real Estate Economics, 2009, 37(4): 705-746. |

| [31] |

Li K, Qin Y, Wu J. Recent housing affordability in urban China: A comprehensive overview[J]. China Economic Review, 2020, 59: 101362. |

| [32] |

王沙. 家庭分离与农民工家庭消费选择的研究[D]. 清华大学, 2014: 26-27. [Wang Sha. Separation and Consumption Choices in Rural Migrate Workers'Family[D]. Tsinghua University, 2014: 26-27.]

|

| [33] |

Chen X. Why do migrant households consume so little?[J]. China Economic Review, 2018, 49: 197-209. |

| [34] |

Chen B, Lu M, Zhong N. How urban segregation distorts Chinese migrants'consumption?[J]. World Development, 2015, 70: 133-146. |

| [35] |

Kemeny J. The Myth of Home Ownership: Private Versus Public Choices Iin Housing Tenure[M]. London: Routledge, 1981: 1-179.

|

| [36] |

Kemeny J. "The really big trade-off" between home ownership and welfare: Castles'evaluation of the 1980 thesis, and a reformulation 25 years on[J]. Housing, Theory and Society, 2005, 22(2): 59-75. |

| [37] |

杨菊华. 人口流动与居住分离: 经济理性抑或制度制约?[J]. 人口学刊, 2015, 37(1): 26-40. [Yang Juhua. Migration and living apart in china: Economic rationality vs institutional barriers[J]. Population Journal, 2015, 37(1): 26-40.] |

| [38] |

杨菊华. 制度要素与流动人口的住房保障[J]. 人口研究, 2018, 42(1): 60-75. [Yang Juhua. Housing source of migrants and its associated factors[J]. Population Research, 2018, 42(1): 60-75.] |

| [39] |

李强, 刘精明, 郑路. 城镇化与国内移民: 理论与研究议题[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2015: 50-70. [Li Qiang, Liu Jingming, Zheng Lu. Urbanization and Internal Migration[M]. Beijing: Social Sciences Academic Press (China), 2015: 50-70.]

|

| [40] |

肖子华, 徐水源. 人口流动与社会融合: 理论、指标与方法[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2018: 17-77. [Xiao Zihua, Xu Shuiyuan. Floating Population and Social Integration: Theory, Index and Method[M]. Beijing: Social Sciences Academic Press (China), 2018: 17-77.]

|

| [41] |

Clark W A V, Deurloo M C, Dieleman F M. Tenure changes in the context of micro level family and macro level economic shifts[J]. Urban Studies, 1994, 31(1): 131-154. |

| [42] |

Huang Youqin, Clark W A V. Housing tenure choice in transitional urban China: A multilevel analysis[J]. Urban Studies, 2002, 39(1): 7-32. |

| [43] |

Austin PC, Merlo J. Intermediate and advanced topics in multilevel logistic regression analysis[J]. Statistics in Medicine, 2017, 36(20): 3257-3277. |

| [44] |

仇方道, 佟连军, 朱传耿, 等. 省际边缘区经济发展差异时空格局及驱动机制——以淮海经济区为例[J]. 地理研究, 2009, 28(2): 451-463. [Qiu Fangdao, Tong Lianjun, Zhu Chuangeng, et al. Spatiotemporal pattern and driving mechanism of economic development discrepancy in provincial border-regions: A case study of Huaihai economic zone[J]. Geographical Research, 2009, 28(2): 451-463.] |

| [45] |

刘涛, 齐元静, 曹广忠. 中国流动人口空间格局演变机制及城镇化效应——基于2000和2010年人口普查分县数据的分析[J]. 地理学报, 2015, 70(4): 567-581. [Liu Tao, Qi Yuanjing, Cao Guangzhong. China's floating population in the 21st century: Uneven landscape, influencing factors, and effects on urbanization[J]. Acta Geographica Sinica, 2015, 70(4): 567-581.] |

| [46] |

古恒宇, 覃小玲, 沈体雁. 中国城市流动人口回流意愿的空间分异及影响因素[J]. 地理研究, 2019, 38(8): 1877-1890. [Gu Hengyu, Qin Xiaoling, Shen Tiyan. Spatial variation of migrant population's return intention and its determinants in China's prefecture and provincial level cities[J]. Geographical Research, 2019, 38(8): 1877-1890.] |

| [47] |

Wang Mengqi. 'Rigid demand': Economic imagination and practice in China's urban housing market[J]. Urban Studies, 2018, 55(7): 1579-1594. |