2. 湿润亚热带生态地理过程教育部重点实验室 (福建师范大学), 福州 350117;

3. 上海大学 亚洲人口研究中心, 上海 200444

2. Key Laboratory for Humid Sub- tropical Eco-geographical Processes of the Ministry of Education, Fujian Normal University, Fuzhou 350117, China;

3. Asian Demographic Research Institute, Shanghai University, Shanghai 200444, China

“人”是城市和区域发展中最为核心与基础的要素,人口迁移是地区空间相互作用的重要表征指标。当探求地区间相互作用联系的一般规律性时,人文地理学多以抽象图形的空间结构模型予以表达[1]。由此可知,人口迁移空间结构的凝练是透视人口迁移规律的重要视角,也是人文地理学对人口要素内在空间秩序的本质认知,同时对于人口空间布局的再优化以及相关的交通、产业、公共服务在空间上的精准投放与配置也有着重要意义。

在改革开放40余年的发展中,中国人口迁移的主要趋势是大量内陆农村劳动力向沿海发达地区转移[2-4]。随着城镇化发展步入中后期阶段,人口迁移流动的规模和方向产生了结构性变化,带动了其流向格局和空间结构的持续变迁[5, 6]。七普数据显示,2020年省内迁移流动的比重已跃升至66.78%,省内迁移流动趋势逐渐增强,已形成“省内迁移为主、省际迁移为辅”的空间格局[7]。这意味着未来一段时期,省内人口迁移流动将成为塑造中国新型城镇化和经济发展格局的重要力量。然而,与这一趋势形成鲜明对比的是,迄今研究大都从全国或区域尺度围绕省际或地(市)间迁移流动展开[8-10],中微观尺度上的省内人口迁移流动及其形成的空间结构并未得到充分揭示,而且基于不同案例地得到的相关研究结论也存在一定差异。这不仅限制了我们对省内迁移空间格局的科学认知,同时也使得省内迁移所塑造的城镇化空间格局的针对性政策制定缺乏必要的基础支撑。因此,在省际与省内迁移的相对关系正在发生深刻变化的背景下,开展人口省内跨县(市、区)迁移空间结构的研究,科学解读省内跨县(市、区)迁移的内在空间规律,既是地理、人口、规划等相关学科发展和理论创新的需求,也是落实推进“以人为本”新型城镇化与乡村振兴战略的迫切需要。

关于人口省内迁移流动的空间特征研究,根据不同数据类型有三种范式:①基于普查宏观汇总数据探究流动人口空间分布格局。已有研究表明,全国层面上,省内县际的流动人口规模在2010年已接近省际流动人口,且省内流动人口空间分布上表现为“散中有聚”,较为分散地分布于省会、地级市等大中城市,在向前1% 城市集聚[11, 12]。省级层面上,就业机会好、收入水平高、地理区位优、行政等级高等地区往往是人口迁入的重点地区,但不同省份其省内流动人口在区位选择上有一定差异。基于多个省份的研究表明,沿海省份省内流动人口的空间分布相对均衡,大致呈现“聚中有散”的特点[13, 14];而中西部内陆省份省内流动人口则向省会或极少数中心城市集聚,极化效应更明显[15-17]。②基于微观个体调查数据的典型区域流动人口空间格局分析。相关研究以流动人口动态监测调查数据作为支撑,虽然在对流动人口的界定上与普查表的界定在时间和空间尺度有一定差别,但本质也是人户分离口径。其中,以五大城市群的研究认为,各城市群流入人口向中心城市持续集中,等级和空间分布格局总体稳定;流动范围有所扩大,省内流动增速普遍高于省际流动[18]。以人口流出典型的川渝地区分析表明,其区内流动人口规模开始超过区际,成为人口流动的主要方式;区内流动以川渝中间塌陷带流向成渝双城经济中心为主要趋势,重庆主城、成都、攀枝花、宜宾城区等为吸引人口的重要中心;川渝人口流动网络以省市内的人口短途流动为主,形成以成渝双城区为核心的“双核心+边缘”空间格局[19]。③基于位置大数据的省内人口流动或迁居行为的研究。基于腾讯/百度迁徙数据或社交媒体签到数据,开展地(市)间或城市内部人口移动模式的分析,这类研究一般精细化到天或星期的时间尺度上考察人口通勤、休闲、商务等各种日常出行行为,并据此观测这些行为所映射的职住空间关系、区域空间联系特征和城市空间结构[20, 21]。其中,基于福建省的研究绝大多数以厦漳泉都市区为对象,从人口流动的角度检视厦漳泉同城化的发育程度及所形成的网络化空间结构[22]。利用手机信令数据,以超大或特大城市为对象,从迁居频率、迁居方向、迁居范围等考察人口在城市内部的迁居行为、迁居活跃程度等。研究发现,自改革开放以来,居民迁居频率呈上升趋势,老城区居民迁居频率低于外围区域;都市发展区内部人口迁居方向总体呈现出从主城区向近郊区逐步迁移的趋势,且主城区人口总活跃度相较更高[23]。

根据以上综述,当前关于省内人口迁移空间结构的研究存在以下三点不足:①主要使用的多是普查数据或微观个体调查数据,而且是基于人户分离统计口径,但人户分离口径作为一种累积存量的表征,伴随流动人口稳定于流入地的“长期化”特点趋于显著的情况,该口径所指示的“人口流动”的内涵,越来越偏离实际的迁移流动行为。②研究的内容是流动人口的空间分布,本质上还是以单向的流入地选择为主,不是真正意义上基于“迁出地—迁入地”的O-D流表达的迁移流动结构。③对迁移网络研究的尺度主要以地区(市)迁徙和城市内部的迁居行为为主,能够达到县域尺度的研究很少。虽然基于大数据得到的结果也体现了迁移流动的空间结构,但依靠迁徙大数据监测到的人口在流动时长上不完全达到一定跨度,流动目的也不一定是以就业、经商等为主,与传统对迁移的理解不完全相符,从而产生偏差性结论。

福建省作为沿海地区吸引人口流入的重要区域,在人口省内迁移流动上具有典型性。表现在,近十年来福建省的省外流入人口已出现增速放缓、增量减少的态势,而省内迁移流动人口则呈现出规模和强度均攀升的态势,2020年省内流动人口已达到877.14万人,占全省流动人口的64.21%。这一比例与国家的情况大体相似。福建的典型性还体现在作为人口迁入的各地区,发育有多样的城镇化类型。其中,既有遵循“自上而下”城镇化发展、发育出“中心—外围”空间模式的经济特区厦门和省会城市福州等;也有依靠民营经济壮大,实行“自下而上”乡村城镇化发展、发育出“反‘中心—外围’”空间模式的泉州;还有依托本地特色资源和优势产品进行人口有限集聚的内陆山区县市等。不同城镇化类型在发展路径与机制上的差异,对于塑造人口迁移的空间结构也会不同。

基于此,在人口省内迁移取代省际迁移逐渐成为中国国内人口迁移主要模式的背景下,本文拟以福建省为案例地,以最新的2020年第七次人口普查数据为支撑,基于现住地与五年前常住地不同的“五年间常住地分离”统计口径(简称“五年间”迁移口径),构建人口省内跨县(市、区)迁移率指标划分人口迁移的地域类型,运用社区发现算法实现对省内跨县(市、区)迁移网络的迁移圈识别,综合考虑地域类型和迁移圈凝练省内跨县(市、区)迁移的空间结构。本文以期立足于福建省的研究,在充分把握和理解福建区域特色的基础上,进一步深化对中国省内人口迁移空间规律的科学认知,丰富和发展人口迁移流动的相关理论与方法,并为新型城镇化和乡村振兴等战略的实施提供科学依据。

2 数据与方法 2.1 数据来源本文所用数据来源于2020年中国人口普查数据中关于福建省的篇章,其中2020年年末常住人口数据来源于普查短表,而“五年间”迁移口径下的人口省内跨县(市、区)迁移O-D流矩阵则来源于普查长表。在计算过程中,先根据长表的总人口与短表总人口的比值计算出抽样比(10.23%),然后再利用这一抽样比对长表的O-D流矩阵进行估算。

2.2 研究方法 2.2.1 省内跨县(市、区)迁移地域类型的划分方法根据总迁移率(GRi)、净迁移率(NRi)或迁入规模(Ii)、迁出规模(Oi)等单一指标或复合指标来划分迁移地域类型是已有研究中比较常见的做法[24, 25]。其中,复合指标因充分考虑到了迁入地或迁出地的迁移规模、迁移活跃性和迁移方向等属性,相比于单一指标更具优势。通过对已有文献的梳理发现,目前关于人口迁移地域类型的划分并未形成完全统一的标准,刘盛和等的研究显示,采用不同的标准得到的结果会有很大的差异,尤其是在如何准确界定人口迁移活跃性的阈值,以及人口迁移规模的阈值这两个指标上[25]。因而,在本文省内跨县(市、区)迁移中,“五年间”迁移口径下,采用何种阈值是划分结果准确性的关键。阈值的界定如下:

(1)迁移活跃性阈值的确定。由国家统计局公布的数据可知,省内“五年间”迁移的规模大约为1.25亿人,从而可进一步得知全国省内迁移人口占总人口的比重大致为8.90%。也就是说,8.90% 可以作为考察全国省内迁移活跃性的阈值。但由于中国幅员辽阔,每个省人口规模相差也较大,因此在进行每个省单独的省内迁移活跃性阈值确定的时候,需考虑其省内迁移人口规模占其总人口的比重。对于福建省而言,2020年其省内跨县(市、区)总的迁入人口和迁出人口都是218.43万人,福建省总人口4161万人,两者占全省总人口的比例均是5.25%。由此,本文将福建省内跨县(市、区)迁移活跃性的阈值定为“α=5%”。

(2)人口迁入或迁出规模大小的界定。戚伟等的研究中迁入和迁出人口规模用的是50万人的标准(人户分离口径),其依据是2014年城市规模等级划分新标准中中等城市的划分断点为50万[24]。这一依据有其合理性,但如果能够根据迁移人口本身来界定这一标准或许更可靠,毕竟城市规模等级代表的只是城市市辖区的常住人口,与迁移之间的关系并不直接。基于上述考虑,本文计算了福建省内跨县(市、区)迁入、迁出人口的平均值,均是2.6万人。综合考虑,以高于迁入和迁出人口平均值两倍的约数“β=5万”,作为迁入或迁出规模的界定数值。

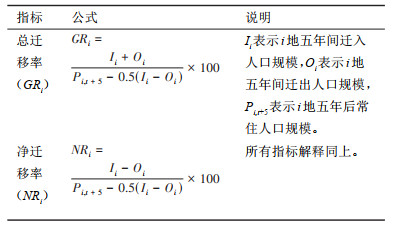

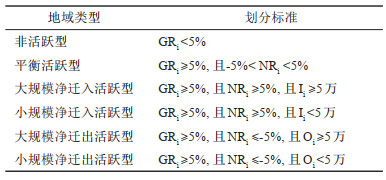

综合以上,本文在构建了总迁移率(GRi)和净迁移率(NRi)等指标后(表 1),按照“α = 5%”的阈值,将不同县(市、区)划分为非活跃型、平衡活跃型、净迁入活跃型、净迁出活跃型4种类型;在此基础上,按照“β = 5万”的迁移人口规模对净迁入活跃型和净迁出活跃型进一步细分,如表 2所示。

| 表 1 人口迁移特征指标 Tab.1 Characteristics Indexes of Migration |

| 表 2 人口迁移地域类型的划分方法 Tab.2 Classification Method of Regional Types of Migration |

社区发现(Community Detection)是一种用来挖掘复杂网络中“社区”结构的聚类算法,一般以Newman等提出的模块度为支撑[26]。这里的“社区”指的是整个网络中被提取出来的多个不同的网络子集。对于“社区”的提取,一般是在整个网络中进行,当网络中某些节点之间联系的紧密程度高于这些节点与外部其他节点的联系时,由这些节点构成的网络子集则可看作是网络的一个“社区”。多个不同“社区”的提取则可实现对整体网络结构的挖掘。

在人口迁移研究中,人口迁移圈的概念与复杂网络中的“社区”有类似之处。在张善余所著《人口地理学概论(第三版)》中,迁移圈被认为是由一些迁移联系密切,相互影响较大的地区,围绕一个或多个吸引中心所组成的相对完整恒定的迁移区域,内部保持较高的移民互换率,与区外的迁移联系则较薄弱[27];王桂新则进一步提出,人口迁移圈是指由2个以上人口迁移联系密切、结构类似、相互依存的迁入地域和迁出地域所组成的地域统一体,凡被划分为同一迁移圈的空间单元,彼此之间人口迁入、迁出有较强的对流、互补关系,表现出较强的相互依存性[28]。根据人口迁移圈的定义可以看出,其所描述的“迁移圈”与社区发现的“社区”在原理上具有很强的相似性。从这个意义上看,复杂网络的社区发现算法可用于对人口迁移圈的定量识别。

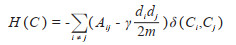

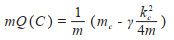

本文对于人口迁移圈的识别采用Reichardt和Bornholdt提出的“Spinglass”这一社区发现算法实现[29]。该算法的优势是,通过特定参数的调节可不受Newman提出的模块度的分辨率极限的限制,从而可以识别和发现社区尺度小于一定阈值的社区结构,更容易达到运算的收敛和稳定状态,得到的局部社区效果更优。算法的思路是,首先构建被称为模块度的目标函数H(C),设置可调节社区尺度大小的参数γ,实现不受Newman提出的模块度分辨率极限的限制,并将目标函数进一步改写为适合布局社区发现的多分辨率模块度的形式mQ(C),计算的最初通过输入一个局部社区C(初始为一个节点),mQ返回一个实数值,这个值就表示了社区内外部的边的密度以及连接状态,选择不同的外部节点加入社区,会增大或减小mQ的值,计算过程中算法始终选择能够使mQ增大最多的节点进行吸收,通过迭代直至没有节点能增加mQ的值为止,这时就可将一个初始节点逐渐扩张为一个局部社区[30]。

模块度的目标函数H(C)公式如下:

|

(1) |

设置可调节社区尺度大小的参数γ后,改写的多分辨率模块度的形式mQ(C):

|

(2) |

在计算和迭代过程中,当一个节点v加入社区C,多分辨率模块度可进一步写成:

|

(3) |

新增节点后的社区C的多角度识别模块度的变化值为:

|

(4) |

式(1)—(4)中:Aij是整个网络对应的邻接矩阵的任意元素;γ是分辨率参数,用于调节社区的尺度大小,取值范围为0≤γ < +∞;di和dj分别是节点i和j的权重因子;m为网络中所有边的权重之和;C是网络任意一个社区,Ci、Cj表示节点i和j所在的社区;δ(Ci, Cj)是Kronecker函数,用来判断节点i和j是否处于同一社区。如果是,则δ(Ci, Cj)=1,反之为0。mc是社区C的内部边权;kc是社区C中的节点度数之和,kv表示新增节点v的节点度;dvc代表v与C中节点连接的边权。

本文将县级单元看作网络中的节点,县级单元间的迁移规模看作网络中连边的权重,应用Spinglass算法划分由迁出地与迁入地因人口迁移而形成的县级单元间紧密空间关系的“人口迁移圈”。

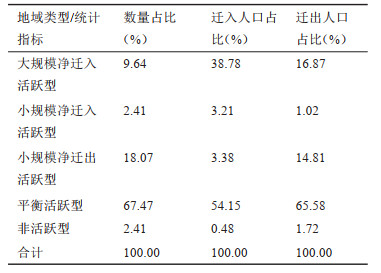

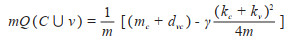

3 人口省内跨县(市、区)迁移的空间结构 3.1 人口迁移的地域类型在Excel和ArcGIS软件支撑下,福建省内跨县(市、区)迁移的地域类型依据前述2.2.1的方法可划分为大规模和小规模净迁入活跃型、小规模净迁出活跃型、平衡活跃型和非活跃型5种,如表 3和图 1所示。由此可知:

| 表 3 2020年福建省内跨县(市、区)迁移地域类型的统计结果 Tab.3 Statistics of Regional Types of Inter-county Migration Within Province in Fujian in 2020 |

|

图 1 2020年福建省内跨县(市、区)人口迁移的地域类型 Fig.1 Regional Types of Inter-county Migration Within Province in Fujian in 2020 |

(1)沿海中心城市外围辖区和郊区新城取代主城区成为人口净迁入的核心区域。人口往少数区域集聚的特征依然十分明显,但与过往认识有所不同的是,沿海中心城市的主城区不再是吸纳人口的中心,而因城市扩张受益的外围辖区和郊区新城开始取代主城区成为人口迁入的核心区域,这也是大规模和小规模净迁入活跃型县(市、区)分布的重点区域,这些区域包括福州的仓山、闽侯、马尾,厦门的湖里、集美、海沧、同安和翔安,泉州的丰泽以及漳州的龙文。显示了沿海主要中心城市在扩张过程中带动了近邻和周边县市的发展,极大提升了其吸引人口迁入的能力。

(2)净迁出类型区在数量上不占优势,主要分布在平行于两大山系的地市边缘。在识别出的净迁出类型中,所有县级单元都属于小规模净迁出活跃型,没有大规模净迁出活跃型,且数量和迁出人口占比均在20% 以下,说明该类型并没有占据明显优势。空间分布上,这些县级单元大致镶嵌于斜贯全省的闽西大山带(武夷山脉)和闽中大山带(鹫峰山—戴云山—博平岭—玳瑁山)一线的各地市边缘,包括光泽、建瓯、寿宁、古田、建宁、宁化、清流、尤溪、大田、永春、连城、武平、永定、华安和平和。昭示了部分地处内陆边远山区的县级单元在产业和社会经济发展上依然打着自然条件制约的烙印,人口外出务工或经商等来维持其个人或家庭的生计仍是重要途径。

(3)占据绝对优势的平衡活跃型分布广泛且涵盖了多种县级单元。平衡活跃型在数量占比、迁入人口占比和迁出人口占比三项指标均以超过50% 占优,成为省内跨县(市、区)迁移最主要的地域类型。从分布来看,这些县级单元既有地市的主城区,也有郊区新城、外围县市和一般县域,呈现从沿海至内陆连片、广布的情况普遍。说明大多数县级单元既有人口流入,也面临着人口流失,大致维持相对动态平衡。

(4)非活跃型发育不明显。相比于其他类型,非活跃型的三个指标数值均很低,其县级单元也仅有位处东北角的福鼎和东南角的诏安2个。

分析表明,除了极少数县级单元外,福建整体步入了迁移相对活跃的时代,但迁入与迁出态势在沿海和内陆存在相似之处的同时也有明显分化。相似性最集中的体现在于平衡活跃型在沿海和内陆不同位置的县级单元上广布,具有鲜明的多样性,可能与这些县级单元的人口迁移受不同因素的影响有关。分化体现在,改革开放以来得益于良好区位、丰富华侨资源和相对优势产业基础的沿海地区,率先开启了工业化与城镇化的进程,并且伴随中心城市的向外扩张,产业和人口等要素也在往外围集中和转移,沿海地市的外围辖区和郊区新城已取代主城区崛起为吸引人口的核心地区;反观地处山地丘陵多、产业相对薄弱、中心城市带动有限等自然和社会经济条件受限的部分边缘县级单元,则仍面临着人口的净流失。

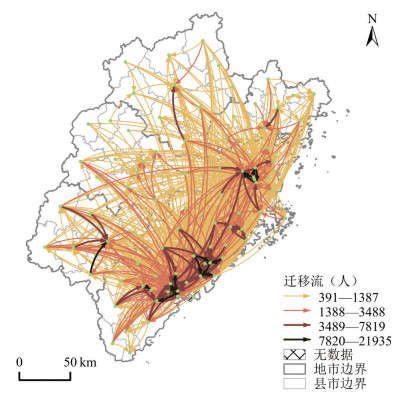

3.2 人口迁移网络格局与迁移圈 3.2.1 人口迁移网络的宏观格局在ArcGIS中,基于“迁出地—迁入地”绘制了福建省内跨县(市、区)迁移O-D流的网络格局图,并采用自然断裂法进行分级(图 2)。由图 2可知,迁移网络形成了沿海主要吸引中心与其他地市中心在迁移流规模、密度和来源等方面存在明显差异的宏观格局。这一格局有以下特点:

|

图 2 2020年福建省内跨县(市、区)人口迁移流① Fig.2 Inter-county Migration Flow Within Province in Fujian in 2020 |

(1)沿海主要吸引中心迁移流规模大、密度高、来源广的特点体现在大规模净迁入活跃型县(市、区)的迁移流同时来自本市迁移和跨市迁移人口,而小规模净迁入活跃型县(市、区)的迁移流则以本市迁移居多。福州、厦门、泉州的大规模净迁入活跃型县(市、区)在沿海形成了三个强吸引中心,其迁移流除了来自本市辖区的主城区、外围辖区和郊区新城等近域县(市、区),还有本市域的周边县市、一般县域,以及跨地市的其他县级单元。其中,福州的闽侯和仓山,其重要迁移流分别为仓山、鼓楼、晋安、永泰、福清、闽清、台江和台江、鼓楼、晋安、闽侯、福清、连江,这些均属于福州市域范围的不同类型县级单元;跨市迁移流则主要来自宁德古田、霞浦、福鼎、福安、蕉城和南平延平、建瓯、蒲城、顺昌,少部分来自莆田仙游、三明尤溪和泉州晋江、惠安、南安等。厦门的湖里、集美、同安、海沧和翔安,其重要迁移流除了有来自厦门本岛和岛外的区以外,还涉及泉州安溪、南安、晋江以及漳州龙海和漳浦等地。泉州的丰泽,其重要迁移流以泉州鲤城、南安、惠安、晋江、洛江、安溪和永春等为主的同时,也吸引了部分来自莆田仙游、福州闽侯、仓山和厦门思明、湖里的人口。小规模净迁入活跃型的马尾主要得益于福州市辖区晋安、仓山、台江的贡献,而龙文也是本地市漳州芗城、平和、龙海和南靖的人口流入为主。

(2)平衡活跃型的其他地市中心,其迁移流规模相对有限、密度不高、来源较近的同时表现出了一定的向心迁移特点。这些地市既包括了沿海的莆田、宁德,也涵盖了内陆的龙岩、南平和三明等地。其中,莆田主城区的城厢和荔城之间不仅形成了一定规模的迁移流,同时还对本地市的秀屿、仙游和涵江发挥重要吸引;龙岩主城区新罗对永定、上杭、长汀、连城迁移流的吸引,宁德主城区蕉城对福安、寿宁、古田迁移流的吸引,南平主城区延平对建阳迁移流的吸引,以及三明主城区三元和梅列对大田迁移流的吸引等都是本地市范围内向心迁移的重要表现。但相比于莆田和龙岩主城区的吸引力,宁德、南平和三明主城区与本地县(市、区)之间的迁移流规模较小,吸引力较弱。

分析显示,不同迁移地域类型区之间基于迁移流在空间上形成了多样化的迁移组合。沿海主要吸引中心的大规模与小规模净迁入活跃型县(市、区)之间形成了交互型迁移流的同时,还吸引了跨市和本市的平衡活跃型和小规模净迁出活跃型县(市、区);而平衡活跃型的其他地市中心则更多吸引的是本市的平衡活跃型和小规模净迁出活跃型县(市、区),这些县级单元也是前述净迁入类型跨市迁移流的重要来源。也就是说,部分县级单元在不同迁移组合中扮演着多重功能,这或将影响迁移圈和迁移空间结构模式的识别。

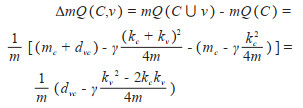

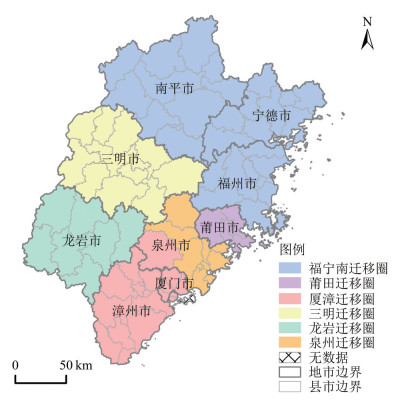

3.2.2 基于社区发现的人口迁移圈识别运用R语言“igraph”程序包的Spinglass算法识别出了福建省内跨县(市、区)迁移O-D流的6大迁移圈,如图 3所示。它们分别是,包含福州、宁德和南平三地市行政空间范围的福宁南迁移圈,包含厦门和漳州全域以及泉州安溪的厦漳迁移圈,除安溪外的泉州市全域、莆田市全域、三明市全域、龙岩市全域各成独立的泉州、莆田、三明、龙岩迁移圈。其中,福宁南迁移圈形成的一个可能原因在于,虽然南平和宁德两地市有一定程度的向心迁移特点,但由前述分析可看到的是,这两地市的中心节点及其所属多个县级单元均是福州净迁入活跃型县(市、区)的重要迁移流来源,因而在迁移圈识别中两地市全域被整体纳入其中。同为跨地市迁移圈的厦漳迁移圈,将漳州全域囊括在内的主要原因在于漳州郊区新城龙海的“桥接”作用。具体而言,龙海与厦门多个区之间形成紧密的交互型迁移流,同时其也是漳州芗城和龙文的重要迁移流来源,并且芗城迁往厦门的人口也不在少数等;而泉州安溪被“袭夺”的重要原因则是其规模大的迁移流以流向厦门为主,且在总流量上接近流向泉州的2倍。泉州、莆田、龙岩和三明迁移圈的相似性是都基本以本地市域为界,呈现行政区划主导的特征鲜明;不同则在于,比照前述的人口迁移地域类型,除了泉州以外,其他三地市尚未发育出净迁入类型的吸引中心,但以地市为界的迁移圈的形成,也在一定程度上表征三地市未来的潜力。

|

图 3 基于社区发现的2020年福建省内跨县(市、区)人口迁移圈 Fig.3 Migratory Circle of Inter-county Migration Within Province in Fujian in 2020 By Community Detection |

分析可知,人口迁移圈的划分结果映射了跨越行政区的区域一体化效应和行政区主导的近邻效应两个重要的空间效应。跨越行政区的区域一体化效应意味着这类迁移圈内有集聚人口的强吸引中心,并且吸引中心的辐射和扩散能力已突破当前的地市边界,指示了跨地域迁移模式的发育;行政区主导的近邻效应则指示了本地市行政范围内的县(市、区)人口向特定中心节点迁移的模式。

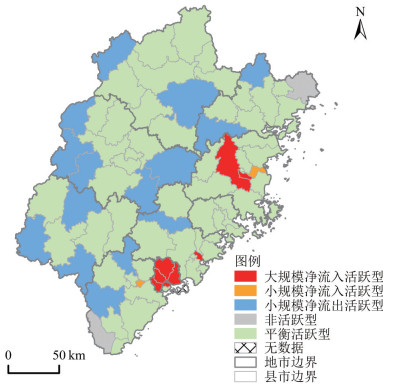

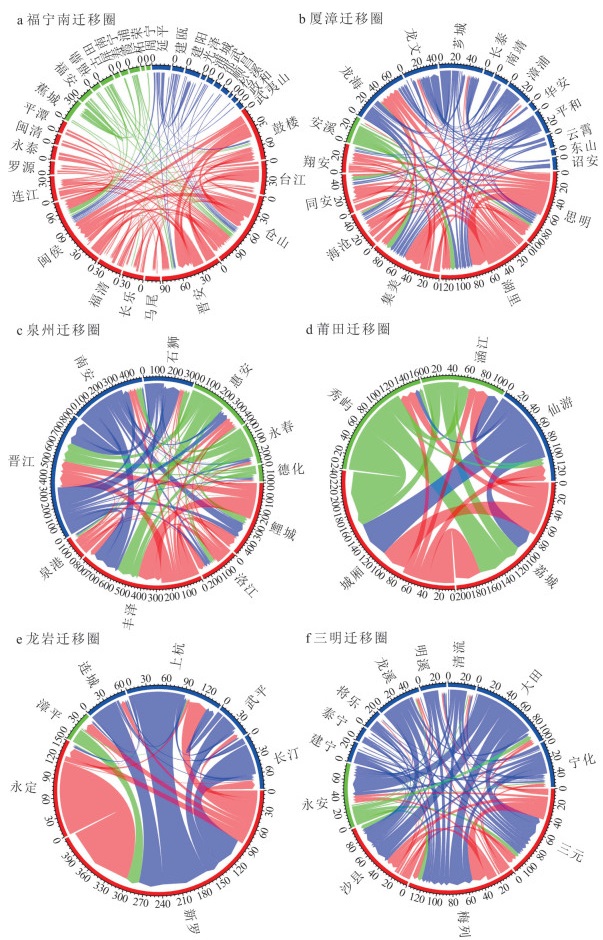

3.2.3 不同迁移圈内部的空间联系网络基于R语言“circlize”程序包制作人口迁移圈内部空间联系网络的弦图(图 4)。分析显示,跨地市迁移圈在聚合的动力机制、本地市迁移圈在空间迁移特征上存在区别。

|

图 4 不同迁移圈内部的空间联系网络格局② Fig.4 Spatial Connection Network Pattern in Different Migratory Circles |

(1)聚合为跨地市迁移圈的福宁南迁移圈以“内生动力”为主,而厦漳迁移圈则是“内外动力”共同作用的结果。福宁南迁移圈中仓山、闽侯、马尾等净迁入中心的发育以及人口迁移流的形成源于中心城市向外扩张的“内生动力”带动外围辖区和郊区新城的发展,随着这些节点集聚能力的提升,其取代主城区成为人口外迁、周边县市甚至跨地市人口迁入的核心区域。“内生动力”支配下的跨地市迁移模式虽然外围节点在发展,但会有较明显的距离衰减,“核心—边缘”结构烙印仍存在。相比而言,厦漳迁移圈中厦门和漳州的主城区与外围县(市、区)也存在类似的“内生动力”引致郊区新城的崛起,但将两地市聚合为一个迁移圈的核心在于龙海的“桥接”功能,从其与两地市多个县(市、区)之间的迁移流量和流向可看出,其既是漳州中心城市往外扩张的重要区域,同时也是厦门由岛内向岛外发展引发的空间溢出效应的重要载体,漳州主城区和郊区新城向龙海的人口迁移是本地市“内生动力”引发的结果,而厦门多个辖区与龙海的交互型迁移流则是受到厦门这一跨地市“外生动力”的吸引。在内外动力的共同支配下,“核心—边缘”结构的特征明显弱化,厦漳之间基于人口迁移流所编织的区域一体化渐现雏形。两个迁移圈的对比,从其内部迁移流量和流向在县(市、区)之间的均衡度也可窥见,福宁南迁移圈更倾向于往福州少数特定节点集聚,不均衡性明显,而厦漳迁移圈内部迁移流的均衡性则更高。

(2)对于本地市迁移圈的泉州、莆田、龙岩和三明而言,因发展历程和阶段不同,大致发育有多中心和单中心两种空间迁移模式。泉州迁移圈和三明迁移圈是多中心迁移模式的类型。其中,泉州主城区偏弱,郊区新城的丰泽是其城市对外扩张的重点,并发展成为大规模净迁入活跃型区。此外,从迁移流看,由于泉州特殊的“自下而上”乡村城镇化进程,其下辖的晋江、石狮、惠安等县市虽属于平衡活跃型区域,但在吸引人口迁入中也扮演着重要的作用,因而对迁移圈内的人口迁移流进行了分流,形成了郊区新城和近邻重点县市主导的多中心迁移模式;三明多中心迁移模式的发育在于政府对沙溪流域的主城区三元和梅列以及分属南北两翼的郊区新城沙县和近邻重点县市永安进行同城化建设与布局,引发了人口迁移流在多个点上分散,但流量都不大。反观龙岩和莆田,则还是由其中心城市主城区担任吸引人口迁入的核心节点。龙岩主城区新罗对本地市所有县(市、区)人口的吸引作用显著,人口向中心迁入的非均衡性特征鲜明;莆田虽也是人口向主城区的城厢和荔城迁移为主,外围辖区和郊区新城等还不是吸纳人口迁入的重点区域,但互相之间形成的交互型迁移流指示了其相对均衡的特点。

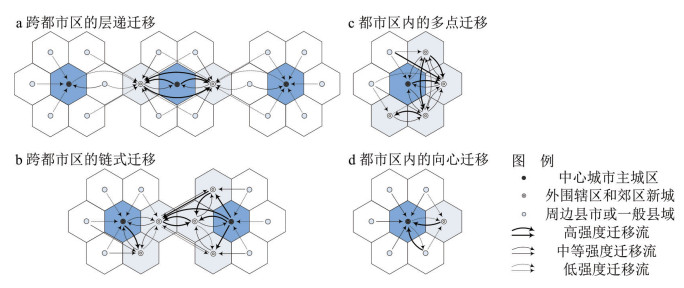

3.3 人口迁移的空间结构类型基于前述分析,通过Visio软件绘制了人口省内跨县(市、区)迁移的空间结构类型图示(图 5),分别有跨都市区的层递迁移、跨都市区的链式迁移、都市区内的多点迁移和都市区内的向心迁移四种类型。

|

图 5 省内跨县(市、区)人口迁移的空间结构类型 Fig.5 Spatial Structure Types of Inter-county Migration Within Province |

(1)跨都市区的层递迁移。过往研究表明,人口迁移具有层级规律,人口一般从等级低的地区向等级高的地区净迁入,最高等级迁入量最高,形成层递效应。在该类型空间结构中,一方面,由于高等级都市区极化效应的存在,低等级地区的人口出于就业或收入等生计考虑会向着高等级都市区层递迁移,甚至部分县(市、区)还会跨越较远的距离向吸引力强的中心“跳跃式”迁移;另一方面,随着高等级都市区内部城市向外扩张和城市更新的推进,产业外移、交通外延的同时,带动了主城区人口或出于对高生活品质的追求、或出于对低生活成本的考虑等,出现往外围辖区或郊区新城迁入的现象。

(2)跨都市区的链式迁移。随着城镇化水平的提高,高等级都市区的扩散效应逐渐显露,在公路、轨道交通等多种交通网络的不断完善下,产业和人口由中心城市主城区往周边多个辖区或新城,甚至跨越本都市区范围辐射至更外围地区成为可能,并在空间上呈现出多个节点相连成类似“链条式”的迁移特征。在这个过程中,邻近高等级都市区的县(市、区)其过往的产业积累和区位优势等是其发挥“桥接”功能被整体纳入高等级都市区腹地的重要前提。本迁移类型中,人口不再是于单一都市区内进行个人或家庭的生计安排,而是可遵从自身对优越的人居环境、优质的教育或医疗资源、良好的就业发展环境或较低的生活成本等的不同意愿和需求,在更广阔空间内的多个区位上合理配置,推动区域一体化成型。

(3)都市区内的多点迁移。与中心带动型的“自上而下”的城镇化过程所不同的是,这一类型空间结构的塑造在于其相对独特的“自下而上”乡村城镇化推进所带来人口迁移流向的变动。在“自下而上”城镇化过程中,中心城市主城区吸引力较弱,人口更多基于经济因素的考虑往产业发展强劲、经济发达的多个县(市、区)迁移和集聚,并且得益于这些县(市、区)在人居条件、生态环境的优化及均等化公共服务的完善等,其受青睐的程度并未下降,反而因多个节点间人口对流的旺盛其多中心结构的发育明显。

(4)都市区内的向心迁移。这种结构相对普遍,对于许多都市区的发展而言也具有典型性。基本特征是,在行政等级及就业和经济位势差的累积作用下,中心城市主城区在就业、居住、教育、医疗、公共服务等占有明显优势,地处外围和周边县(市、区)的人口受到主城区非均衡引力的影响,遵循着等级位势差,向着最具集聚功能的主城区迁移,并推动其朝着向心辐合型的结构演变。随着城市向外扩张政策的推行,部分县(市、区)开始成为建设新城的重点,但受限于主城区还在不断极化的过程中,这些区域在集聚人口能力上尚显不足,以主城区为主方向的迁移仍是其鲜明特点。

4 结论与讨论在人口省内迁移逐渐成为国内人口迁移流动主导模式的城镇化中后期阶段,本文将福建省作为案例地,在2020年人口普查数据以及迁移率和社区发现算法支撑下,开展了其省内跨县(市、区)迁移的地域类型划分和人口迁移圈识别,并对该视角下的空间结构类型进行凝练。结论如下:

(1)福建省内迁移整体进入活跃性的同时,不同迁移地域类型的比重和空间分布存在分异。其中,净迁入类型表现为沿海中心城市外围辖区和郊区新城取代主城区成为人口净迁入的核心区域,而净迁出类型则在数量上不占优势,主要分布在平行于两大山系的地市边缘,占据绝对优势的平衡活跃型分布广泛且涵盖了多种县级单元,非活跃型区域比重很低、发育不明显。

(2)不同迁移地域类型区之间基于迁移流勾绘的迁移网络在空间上形成了多样化的迁移组合。沿海主要吸引中心的大规模和小规模净迁入活跃型县(市、区)迁移流具有规模大、密度高、来源广的特点,两者之间形成交互型迁移流的同时,还吸引了跨市和本市的平衡活跃型和小规模净迁出活跃型县(市、区);而平衡活跃型的其他地市中心其迁移流则规模相对有限、密度不高、来源较近,更多吸引的是本市的平衡活跃型和小规模净迁出活跃型县(市、区),这些县级单元也是前述净迁入类型跨市迁移流的重要来源。

(3)迁移网络在空间上塑造了跨地市迁移圈的福宁南、厦漳迁移圈,以及本地市迁移圈的泉州、莆田、三明、龙岩迁移圈。跨地市迁移圈在聚合的动力机制、本地市迁移圈在空间迁移特征上存在区别。聚合为跨地市迁移圈的福宁南迁移圈以“内生动力”为主,而厦漳迁移圈则是“内外动力”共同作用的结果;本地市迁移圈因发展历程和阶段不同,大致发育有多中心和单中心两种空间迁移模式。基于福建省的实践,凝练了跨都市区的层递迁移、跨都市区的链式迁移、都市区内的多点迁移和都市区内的向心迁移4种空间结构类型。

根据前文分析,拟提出以下政策建议:①聚合为跨都市区的迁移圈,中间节点的“桥接”功能在区域一体化的演变过程中具有重要作用。本文案例地中,厦漳迁移圈是这一类型的代表,并且目前厦门还通过地铁6号线的延伸再提升龙海的“桥接”功能,进而形塑厦漳之间更紧密的空间联系。对于福宁南迁移圈的启示在于,应尽快在南平和宁德选择合适节点培育“桥接”功能,推进福州都市圈的成型与稳固;对于厦漳泉都市圈自身而言,借鉴厦漳在轨道交通建设上的做法,加快厦门地铁向邻近的泉州晋江、南安和安溪等节点跨城布局,将已具备良好基础的潜在“桥接”节点打造成聚合厦泉两地的枢纽,突出厦漳泉的同城化效应。②都市区内的多点迁移和向心迁移类型各具优势,需采取不同的针对性措施。前者应对主城区在文化、教育、科创、公共服务等方面下功夫,着力提升城市品质,避免外围多中心过于发育引发分散化的格局,后者则需在主城区中心功能发育成型后,通过产业、交通、人口等向周边的重要节点集中,朝着更均衡的多中心结构发展。

需要指出的是,篇幅所限,本文侧重于对福建这单一省份的省内迁移活跃性及其空间结构的分析,而不同省份之间迁移活跃性和空间结构以及影响因素等的对比研究应该成为未来研究的重点之一。

注释:

① 为了突出其他等级的重要性,图中不显示自然断裂法的最低等级,即不显示小于391人的迁移流。

② 为了凸显不同迁移圈的空间联系网络特征,制图过程中将所有数值缩小100倍。

| [1] |

陆玉麒. 人文地理学科学化的总体目标与实现路径[J]. 地理学报, 2011, 66(12): 1587-1596. [Lu Yuqi. The major objectives and implementation methods for human geography toward the tendency of physical science[J]. Acta Geographica Sinica, 2011, 66(12): 1587-1596. DOI:10.11821/xb201112001] |

| [2] |

王桂新. 中国省际人口迁移变化特征——基于第七次全国人口普查数据的分析[J]. 中国人口科学, 2022(3): 2-16, 126. [Wang Guixin. Research on characteristics of China's inter-provincial migration: Based on the data of China's seventh population census[J]. Chinese Journal of Population Science, 2022(3): 2-16, 126.] |

| [3] |

Fan C.C. Interprovincial migration, population redistribution, and regional development in China: 1990 and 2000 census comparisons[J]. The Professional Geographer, 2005, 57(2): 295-311. DOI:10.1111/j.0033-0124.2005.00479.x |

| [4] |

丁金宏, 刘振宇, 程丹明, 等. 中国人口迁移的区域差异与流场特征[J]. 地理学报, 2005, 60(1): 106-114. [Ding Jinhong, Liu Zhenyu, Cheng Danming, et al. Areal differentiation of inter-provincial migration in China and characteristics of the flow field[J]. Acta Geographica Sinica, 2005, 60(1): 106-114.] |

| [5] |

林李月, 朱宇, 柯文前. 城镇化中后期中国人口迁移流动形式的转变及政策应对[J]. 地理科学进展, 2020, 39(12): 2054-2067. [Lin Liyue, Zhu Yu, Ke Wenqian. Changes in the form of population migration and mobility in China and corresponding policy responses at the late-intermediate stage of urbanization[J]. Progress in Geography, 2020, 39(12): 2054-2067.] |

| [6] |

段成荣, 谢东虹, 吕利丹. 中国人口的迁移转变[J]. 人口研究, 2019, 43(2): 12-20. [Duan Chengrong, Xie Donghong, Lv Lidan. Migration transition in China[J]. Population Research, 2019, 43(2): 12-20.] |

| [7] |

国务院第七次全国人口普查领导小组办公室. 第七次全国人口普查公报(第七号)[N]. 国家统计局, 2021. http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjgb/rkpcgb/qgrkpcgb/202106/t20210628_1818826.html. [The Office of the Seventh National Leading Group for the National Population Census of the State Council. The seventh national population census bulletin (No. 7)[N]. National Bureau of Statistics, 2021. http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjgb/rkpcgb/qgrkpcgb/202106/t20210628_1818826.html.]

|

| [8] |

Liang Z, Ma Z D. China's floating population: New evidence from the 2000 census[J]. Population and Development Review, 2004, 30(3): 467-488. DOI:10.1111/j.1728-4457.2004.00024.x |

| [9] |

劳昕, 沈体雁. 中国地级以上城市人口流动空间模式变化: 基于2000和2010年人口普查数据的分析[J]. 中国人口科学, 2015(1): 15-28, 126. [Lao Xin, Shen Tiyan. Spatial pattern changes of China's internal migration to prefectural and higher level cities: Evidence from the 2000 and 2010 population census data[J]. Chinese Journal of Population Science, 2015(1): 15-28, 126.] |

| [10] |

柯文前, 朱宇, 陈晨, 等. 1995-2015年中国人口迁移的时空变化特征[J]. 地理学报, 2022, 77(2): 411-425. [Ke Wenqian, Zhu Yu, Chen Chen, et al. Spatio-temporal evolution of migration in China from 1995 to 2015[J]. Acta Geographica Sinica, 2022, 77(2): 411-425.] |

| [11] |

刘涛, 齐元静, 曹广忠. 中国流动人口空间格局演变机制及城镇化效应: 基于2000和2010年人口普查分县数据的分析[J]. 地理学报, 2015, 70(4): 567-581. [Liu Tao, Qi Yuanjing, Cao Guangzhong. China's floating population in the 21st century: Uneven landscape, influencing factors, and effects on urbanization[J]. Acta Geographica Sinica, 2015, 70(4): 567-581.] |

| [12] |

李荣彬, 王国辉. 省际省内流动人口的分布、关联及影响因素[J]. 城市问题, 2016(10): 51-58. [Li Rongbin, Wang Guohui. Spatial distribution, connection and its influencing factors of inter-province and intra-province floating population[J]. Urban Problems, 2016(10): 51-58.] |

| [13] |

杨传开, 康江江, 宁越敏. 山东省县域流动人口的空间集聚状况及其影响因素[J]. 城市问题, 2019(8): 61-68. [Yang Chuankai, Kang Jiangjiang, Ning Yuemin. Spatial agglomeration and its influencing factors of counties'floating population in Shandong province[J]. Urban Problems, 2019(8): 61-68.] |

| [14] |

田盼盼, 朱宇, 林李月, 等. 省际与省内流动人口空间分布及其影响因素的差异——以福建省为例[J]. 人口学刊, 2015, 37(6): 56-67. [Tian Panpan, Zhu Yu, Lin Liyue, et al. Differences in the spatial distribution and its determinants between inter- and intra- provincial floating population: The case of Fujian province[J]. Population Journal, 2015, 37(6): 56-67.] |

| [15] |

杨超, 焦华富, 耿慧. 安徽省流动人口分布格局演变及其影响因素[J]. 地域研究与开发, 2018, 37(6): 165-172. [Yang Chao, Jiao Huafu, Geng Hui. Distribution pattern evolution and influencing factors of floating population in Anhui province[J]. Areal Research and development, 2018, 37(6): 165-172.] |

| [16] |

郭永昌. 安徽省省内人口流动空间选择研究[J]. 资源开发与市场, 2012, 28(2): 118-121. [Guo Yongchang. Approach on spatial selec-tion of floating population in Anhui province[J]. Resource Development & Market, 2012, 28(2): 118-121.] |

| [17] |

张苏北, 朱宇, 晋秀龙, 等. 安徽省内人口迁移的空间特征及其影响因素[J]. 经济地理, 2013, 33(5): 24-31. [Zhang Subei, Zhu Yu, Jin Xiulong, et al. The spatial patterns of intra-provincial migration and their determinants in Anhui province[J]. Economic Geography, 2013, 33(5): 24-31.] |

| [18] |

曹广忠, 陈思创, 刘涛. 中国五大城市群人口流入的空间模式及变动趋势[J]. 地理学报, 2021, 76(6): 1334-1349. [Cao Guangzhong, Chen Sichuang, Liu Tao. Changing spatial patterns of internal migration to five major urban agglomerations in China[J]. Acta Geographica Sinica, 2021, 76(6): 1334-1349.] |

| [19] |

李聪, 宗会明, 肖磊. 中国典型人口流出地区人口流动格局——以川渝地区为例[J]. 热带地理, 2021, 41(3): 516-527. [Li Cong, Zong Huiming, Xiao Lei. Spatial pattern of population flow in China's typical outflow areas: A case study of the Sichuan-Chongqing area[J]. Tropical Geography, 2021, 41(3): 516-527.] |

| [20] |

施响, 王士君, 王冬艳, 等. 中国市域间日常人口流动特征及影响因素[J]. 地理科学, 2022, 42(11): 1889-1899. [Shi Xiang, Wang Shijun, Wang Dongyan, et al. Characteristics and influencing factors of daily population flow among cities in China[J]. Scientia Geographica Sinica, 2022, 42(11): 1889-1899.] |

| [21] |

甄峰, 李哲睿, 谢智敏. 基于人口流动的城市内部空间结构特征及其影响因素——以南京市为例[J]. 地理研究, 2022, 41(6): 1525-1539. [Zhen Feng, Li Zherui, Xie Zhimin. Analysis of urban internal spatial structure characteristics and its influencing factors based on population flow: A case study of Nanjing[J]. Geographical Research, 2022, 41(6): 1525-1539.] |

| [22] |

陈少杰, 沈丽珍. 基于腾讯位置大数据的三地同城化地区人口流动时空间特征研究[J]. 现代城市研究, 2019(11): 1-11. [Chen Shaojie, Shen Lizhen. Study on spatial-temporal characteristics of population mobility in the urban integration areas of three cities based on tencent location big data[J]. Modern Urban Research, 2019(11): 1-11.] |

| [23] |

牛强, 盛富斌, 刘晓阳, 等. 基于手机信令数据的城内迁居活跃度识别方法研究——以武汉市为例[J]. 地理研究, 2022, 41(8): 2142-2154. [Niu Qiang, Sheng Fubin, Liu Xiaoyang, et al. Research on the identification method of relocation activity degree in inner city based on mobile phone signaling data: A case study of Wuhan[J]. Geographical Research, 2022, 41(8): 2142-2154.] |

| [24] |

戚伟, 赵美风, 刘盛和. 1982-2010年中国县市尺度流动人口核算及地域类型演化[J]. 地理学报, 2017, 72(12): 2131-2146. [Qi Wei, Zhao Meifeng, Liu Shenghe. Spatial statistics and regional types evolution of China's county-level floating population during 1982-2010[J]. Acta Geographica Sinica, 2017, 72(12): 2131-2146.] |

| [25] |

刘盛和, 邓羽, 胡章. 中国流动人口地域类型的划分方法及空间分布特征[J]. 地理学报, 2010, 65(10): 1187-1197. [Liu Shenghe, Deng Yu, Hu Zhang. Research on classification methods and spatial patterns of the regional types of China's floating population[J]. Acta Geographica Sinica, 2010, 65(10): 1187-1197.] |

| [26] |

Newman M E J, Barabási A L, Watts D J. The Structure and Dynamics of Networks[M]. Princeton: Princeton University Press, 2006: 221-226.

|

| [27] |

张善余. 人口地理学概论[M]. 第三版. 上海: 华东师范大学出版社, 2013. [Zhang Shanyu. An Introduction to Population Geography[M]. third edition. Shanghai: East China Normal University Press, 2013: 284-286.]

|

| [28] |

王桂新. 中国省际人口迁移地域结构探析[J]. 中国人口科学, 1996(1): 22-29. [Wang Guixin. Analysis on the regional structure of inter-provincial migration in China[J]. Chinese Journal of Population Science, 1996(1): 22-29.] |

| [29] |

Reichardt J, Bornholdt S. Statistical mechanics of community detection[J]. Physical Review E, 2006, 74(1): 016110. DOI:10.1103/physreve.74.016110 |

| [30] |

潘磊. 若干社区发现算法研究[D]. 南京: 南京大学, 2013. [Pan Lei. Research on Several Community Detection Algorithms[D]. Nanjing: Nanjing University, 2013: 34-40.]

|