2. 同济大学 建筑与城市规划学院, 上海 200092

2. College of Architecture and Urban Planning, Tongji University, Shanghai 200092, China

我国城市发展愈加重视提升人居环境品质,提高居民生活质量。自2016年构建方便快捷生活圈要求的首次提出[1],2021年《社区生活圈规划技术指南》在全国推广实施[2],2018年新版《城市居住区规划设计标准》将15、10、5分钟生活圈居住区取代以规模划定的居住区、小区和组团[3]。面向居民日常生活需求的生活圈规划被认为是城市规划高质量发展转型的重要抓手,对于实现精准配置公共资源,有效应对居民生活需求,实现居民规划参与、居民生活质量提升和城市品质发展转型具有极大的意义[4]。

近年来不少城市已开始探索社区生活圈规划的编制和实施。如上海市于2016年率先颁布《上海市15分钟社区生活圈规划导则(试行)》(以下简称《导则》),聚焦在15分钟步行范围内完善和配备家庭生活所需的基本服务功能与公共活动空间①,并在“上海2035”总体规划中确立社区公共服务设施15分钟步行可达覆盖率达到99% 的生活圈发展目标②;在“十四五”规划中,也要求2025年城镇社区公共服务设施15分钟步行可达覆盖率达到85%[5]。

不同于当前生活圈规划实践主要聚焦15分钟社区生活圈,学术界对于生活圈内涵、组成、划定和功能等的理解更加丰富,主张从居民日常行为特征认识城市生活圈的圈层体系结构,依据居民日常活动目的、距离、频率等特征识别和划定各层级生活圈的职能和时空边界[6]。如柴彦威采用GPS数据结合活动日志数据,识别居民日常活动空间,在通过活动目的、活动强度、活动发生地离家的远近等指标,将城市生活圈等级体系划分为“社区生活圈—基础生活圈—通勤生活圈—扩展生活圈—协同生活圈”5个层级[7]。如果不考虑外出城市的活动,认为城市生活圈可以划分为3个层级“15分钟生活圈—1日生活圈—1周生活圈”,职能上对应“活动频率高发、持续时间较短的日常基本活动需求—通勤及工作—偶发性活动,通常在周末开展”[6, 8]。孙德芳进一步将交通方式引入到对生活圈的时空尺度划定中,将生活圈层系统划分为“15分钟步行生活圈—15分钟自行车出行生活圈—30分钟公共汽车出行生活圈—1日生活圈”四个层级[9]。除针对生活圈内涵、体系结构的研究以外,生活圈理念也常被应用到城市人居环境评价[10]、城市地域系统界定与建设[8]、日常城市体系界定和结构划分[11]、城乡治理[12]、城乡公共资源和公共服务设施配置[13, 14],以及城市特殊职能规划布局如防灾生活圈[15]等研究中。尽管当前生活圈理念在学术研究和规划实践都受到广泛关注,但规划实践较多关注的社区生活圈仅仅是个体生活圈的一部分,两者联系的探索仍显薄弱,并且相关实证研究较缺乏。

当前生活圈研究大多从满足居民个体需求的角度出发,缺少家庭视角。家庭情况(如家庭规模、结构、收入等)是家庭个体生活决策、行为和生活空间的重要背景[16]。基于个体行为和空间的个体生活圈研究,仅将家庭情况作为影响因素纳入考虑,忽略了家庭情况对家庭内各成员个体的行为—空间决策的影响具有联动性。这种联动性表现为家庭各成员的生活行为具有时空相同性[17];成员间的生活活动也彼此影响[18],分工协作[19]和陪同[20]。因此,从家庭视角以家庭生活圈表征所有成员实际生活所涉及区域并认识其空间特征更具合理性。同时,柴彦威也从时间地理学视角指出生活圈研究中以家庭为研究主体的重要性,并强调时间窗口应从“日常尺度”转向“生命历程尺度”[21]。家庭生命阶段与家庭日常行为和生活空间存在辩证关系[22, 23];家庭的重要生命事件,包括结婚[24]、孩子的出生[25]、孩子是否就学[26, 27]、孩子年龄阶段[22]、孩子成人并脱离家庭带来的家庭规模的缩小[28]、退休[29],都对家庭日常活动内容、频率和活动空间产生显著影响。家庭结构也是影响家庭活动分工和活动空间的重要因素。因此,有必要加强面向家庭需求的生活圈规划研究,这将丰富和完善生活圈规划的目标、方法和内容,同时结合家庭生命阶段的探索也能够更有效地应对我国人口和家庭结构变化的态势。

本研究基于家庭日常活动数据,在认识家庭活动特征的基础上构建家庭生活圈体系,归纳家庭对各层级生活圈的典型使用模式,并考察社区生活圈环境因素以及家庭阶段、职住关系、居住区位等属性因素对家庭选择特定模式的影响,为规划实践探索和铺垫理论基础。

1 研究数据 1.1 数据来源家庭日常活动数据来自2020年笔者开展的问卷调查。调查将上海市第六次人口普查数据的家庭年龄、居住位置分布情况作为抽样控制要素设计抽样方案,由调查服务公司实施,通过线下组织调查员到居住区以及线上面向其注册用户发布调查信息等方式在调研推进过程中,根据已采集样本的家庭结构、教育程度、收入等属性分布不断调整调研对象选择,避免样本属性分布偏颇。在问卷访谈中,家庭代表需要回忆并详细填写家庭所有成员的相关信息,以收集完整家庭数据。最终完成对上海市291个家庭的调研,数据包含家庭基本属性、居住位置、以及家庭各成员的工作、就学、购物、休闲、社会交往、就医和日常事务7类日常活动的规律性活动地点、频率、出行时耗和方式等信息。最终筛选出有效样本含282个家庭,获取家庭日常活动地点6314个。

社区生活圈设施数据来自于2021年高德地图的POI数据。根据《导则》中将社区15分钟步行可达最大距离设置为1 km的规定,统计以家庭居住地为中心的半径1 km圆形内的超市、商场、运动场馆、公园广场、医院5类服务设施的数量,幼儿园、小学、中学3类教育设施的数量,以及家庭住地与地铁站距离和公交站数量2类交通设施情况。

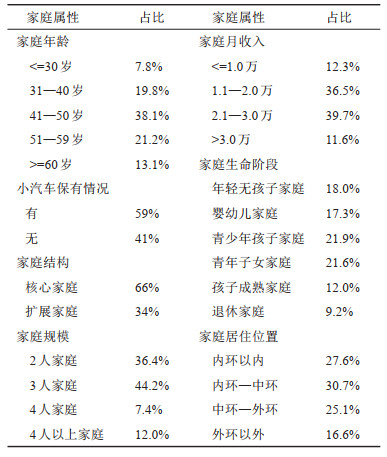

1.2 样本特征样本的属性特征如表 1。家庭生命阶段是指结婚组建多人家庭开始,由孩子出生、孩子就学、孩子年龄阶段、孩子成人脱离家庭、退休5个主要生命事件划分出的六个生命阶段,包括家庭平均年龄小于40岁且无孩子的年轻无孩子家庭、孩子年龄小于5岁的婴幼儿家庭、孩子年龄在6—15岁的青少年孩子家庭、孩子年龄超过16岁的青年子女家庭、子女成人脱离家庭且夫妻未达到退休年龄的子女成熟家庭和夫妻达到退休年龄的退休家庭。

| 表 1 样本的家庭属性特征 Tab.1 Family Attributes of the Sample |

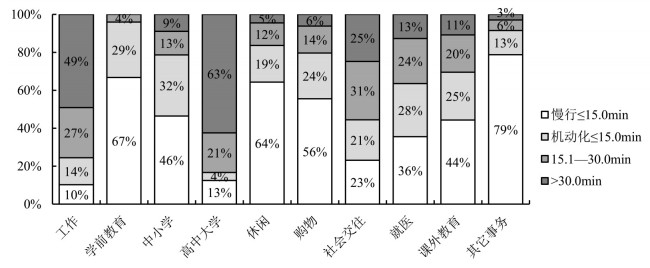

对家庭各成员各类活动的出行时距用活动频率作权重,统计家庭各类活动的出行时距分布情况。发现市内就读高中和大学、工作这两类活动的出行时距中值最远,均超过30分钟,且分布分散。其次是家庭社会交往活动,中值超过15分钟,50% 左右的该类活动出行时距分布在15—30分钟,存在长时距的极值分布。其余的家庭日常活动出行时距中值都低于15分钟,其中75% 以上的学前教育、其它事务类活动时距在15分钟以内;休闲和购物的出行时距中值在13分钟,但存在较多的远距离极值分布;中小学、就医和课外教育出行时距相对较远,中值在15分钟,存在个别的远距离极值分布。

由于工作和就学的出行频率相对固定(普遍为5次/周),未被纳入统计。除课外教育活动具有孩子专属的特征,其它种类的家庭活动频率用家庭人均水平反映,其分布如图 2。家庭休闲、购物的人均出行频率最高,中值为2.7次/周,反映了休闲和购物为家庭主要的生活性外出活动。家庭人均社会交往、其它事务类活动频率较低,中值在1次/月,存在高频率的极值分布,但绝大多数家庭的活动频率低于1次/周。发生课外教育类活动的家庭,75% 孩子课外教育频率为2次/周,存在极少的偏右极值。家庭人均就医频率最低,中值为2次/年,75% 以上家庭就医频率在1次/2月以内。

|

图 1 不同时空尺度的生活圈层承担的家庭活动占比 Fig.1 Proportion of Family Activities in Different Temporal-spatial Life-cycle |

|

图 2 家庭各类活动在不同时空尺度生活圈层的分布 Fig.2 Proportion of Various Family Activities in Different Temporal-spatial Life-cycle |

同样用活动频率作权重,统计家庭各类活动的出行方式使用情况。发现家庭不同活动的出行方式使用特征可分为三大类:第一类以慢行交通(步行、自行车)为主,如休闲、其它事务出行采用慢行交通比例最高,超过80%。学前教育、购物其次,占比在70% 左右;第二类是慢行交通、机动化交通占比相当,如中小学通学、就医活动;第三类以机动化交通为主,诸如高中/大学通学、工作出行的机动化交通占比超过85%,社会交往、课外教育的机动化出行也均超过70% 和60%。另外,对于不同类型的机动化交通方式的使用情况,前两类家庭活动对个体机动化交通的使用比例更高,而第三类家庭活动对公共交通使用比例更高。

3 家庭生活圈体系构建 3.1 家庭生活圈时空划定考虑到相同出行时耗采用不同交通方式可到达的空间范围差异大,特别是机动化交通方式和慢行交通方式之间差异更大,且规划实践中社区生活圈被界定为15分钟步行达到的范围[2],因此本研究采用出行时间结合交通方式的形式划定家庭实际生活所涉及区域的各圈层。同样为了便于与社区生活圈等规划实践操作,选取15分钟、30分钟两个出行时距断点,结合交通方式,划定不同时空尺度的家庭生活圈层。考虑活动频率的基础上,统计一定时间周期内,不同时空尺度生活圈层对家庭日常活动分担比例,其分布如图 1。慢行交通方式15分钟可达的生活圈(此后简称为15分钟慢行生活圈)平均承担着近一半(48%)的家庭日常活动;不限交通方式情境下,即所有交通方式15分钟可达的生活圈(此后简称为15分钟生活圈)承担着60% 的家庭活动;所有交通方式30分钟可达的生活圈(此后简称为30分钟生活圈)已然承担了大部分的家庭日常活动(82%);所有交通方式超过30分钟可达的生活圈承担着家庭18% 的活动。随着出行时距的增加,公交的分担比例增长较快。

综合考虑各时空尺度生活圈层的家庭日常活动分担情况,将上海市家庭生活圈的时空划定界限设置为“15分钟慢行生活圈层—15分钟生活圈层—30分钟生活圈层—外围生活圈层”4个层级,其中各圈层是其时空尺度对应生活圈扣除前面生活圈在空间上形成的圈层范围。因此相对应地,4个生活圈层分别对应的家庭活动分担比例约为50%、10%、20% 和20%。

3.2 家庭生活圈职能划定 3.2.1 活动内容构成进一步统计4个生活圈层对不同类型家庭活动的分担情况,如图 2所示。15分钟慢行生活圈层承担的活动内容,主要以除社会交往外的生活性活动和低学龄教育类为主。其中,生活性活动方面承担着家庭近80% 的事务类活动、超50% 的休闲和购物活动以及36% 的就医活动;低学龄教育方面,学前教育分担比近70%,中小学就学、课外教育活动的分担比例虽比其他圈层高,但不足50%。15分钟生活圈层中,占比较多的活动内容与15分钟慢行生活圈一致,可被视为是15分钟慢行生活圈功能的补充;同时,15分钟生活圈已满足了家庭大部分的除社会交往外的生活性活动和低学龄教育需求,承担了家庭超90% 的事务和学前教育活动,80% 左右的休闲、购物和中小学就学活动以及超60% 的就医和课外教育活动。30分钟生活圈层内,工作、高中大学就学、社交活动活动分担比增加,同时承担着家庭剩余生活性活动和低学龄教育活动的大部分,其中就医、课外教育活动占比超20%。实质上,30分钟生活圈层承担的家庭活动内容逐步从生活性和低学龄教育向工作和高学龄教育转变。外围生活圈层主要承担着家庭超50% 工作和高学龄就学活动,以及25% 的社交活动,其它活动的分担比例很少。

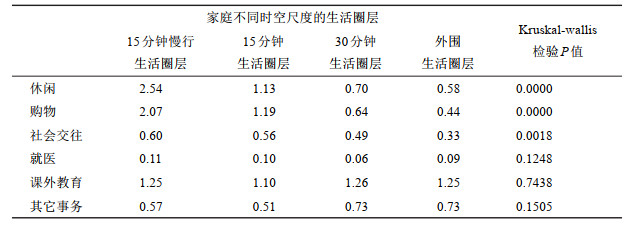

3.2.2 活动频率分布4个生活圈层内家庭各类生活性活动频率的均值水平和差异显著性检验结果如表 2。仅休闲、购物和社交活动的频率在不同层级生活圈层中存在显著差异,表现出随着家庭生活圈时空尺度的扩大,活动频率逐步降低,且休闲、购物活动频率的降低程度高于社会交往活动,反映了休闲、购物活动在靠近家庭居住地的生活圈层内具有高频率、经常性的特点,远距离的生活圈层内呈现低频率、偶发性的特点。

| 表 2 不同时空尺度生活圈内家庭生活性活动频率 Tab.2 Frequency Distributions of Various Family Activities in Different Temporal-spatial Life-cycle |

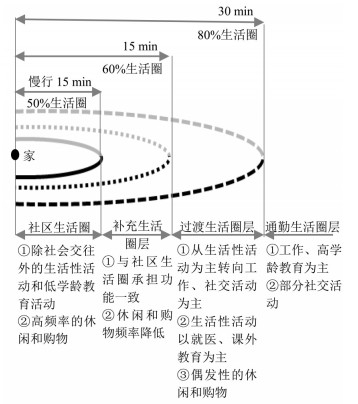

依据以上对家庭日常生活圈层的划定,以及家庭活动的出行时距、方式和频率特征,将家庭生活圈的层级体系命名和划分为“社区生活圈—补充生活圈层—过渡生活圈层—通勤生活圈层”(图 3)。

|

图 3 家庭生活圈体系示意 Fig.3 Schematic Diagram of Family Life-circle System |

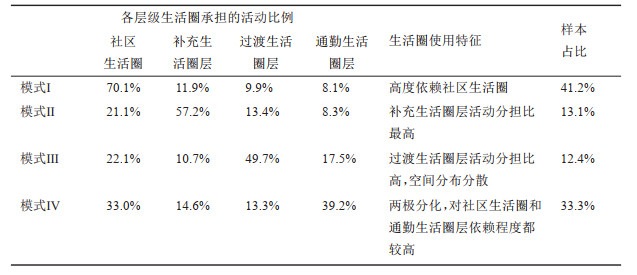

为概述家庭对生活圈层的差异化使用特征,采用K-means聚类方法,基于各圈层承担的家庭活动比例将各家庭归为4类典型的生活圈使用模式(表 3)。

| 表 3 家庭生活圈使用模式特征 Tab.3 Characteristics of Family Life-cycle Usage Modes |

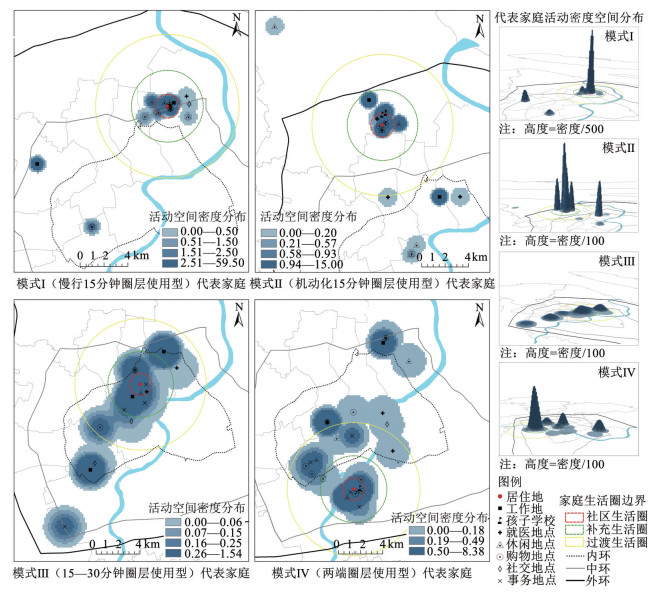

模式Ⅰ家庭的日常生活高度依赖社区生活圈,并随着生活圈层的外移,各圈层承担活动的比例持续降低;同时这类家庭数量最多,占比41%。模式Ⅱ相较模式Ⅰ,大量日常活动从社区生活圈层转向补充生活圈层,对补充生活圈的使用强度最高,可能缘于社区生活圈的服务不足以满足家庭活动需求。模式Ⅲ中过渡生活圈层承担的家庭活动比例最高,其它圈层的活动分担比例接近,社区生活圈与通勤生活圈层的活动分担占比仅相差4.5%,也体现了该类家庭活动空间分散的特征。模式Ⅱ和模式Ⅲ的家庭数量相对较少,分别占比13% 和12%;模式Ⅳ特征为距家庭居住地最近的社区生活圈和最远的通勤生活圈层的活动分担比例都较高,活动空间分布呈现两极分化,该类别家庭占比33%。

为更直观地展示不同生活圈使用模式的家庭活动空间分布形态特征,在每类模式的样本家庭中选取一个代表家庭,再用核密度分析描画各代表家庭日常活动在空间上的密度分布(图 4)。生活圈使用模式从Ⅰ到Ⅳ的代表家庭,分别是来自杨浦区的夫妻和21岁孩子(已工作)组成的家庭,宝山区的夫妻和两个孩子(4岁、16岁)的家庭,虹口区的夫妻、24岁已工作的孩子和73岁老人组成的家庭,以及浦东区的夫妻、6岁就读幼儿园的孩子和63岁老人组成的家庭;这4个家庭报告的活动地点个数分别是31个、31个、29个和35个。

|

图 4 4类生活圈使用模式代表家庭的活动空间密度分布 Fig.4 Spatial Density Distribution of Family Activities of Four Life-cycle Usage Modes |

分别采用皮尔森卡方检验方法分析家庭阶段和居住区位、Kruskal-wallis检验方法分析家庭丈夫和妻子的通勤距离是否引起家庭生活圈使用模式的显著差异,显著性检验P值分别为0.0003、0.0597、0.0469和0.0004,表明这些家庭属性均伴随着家庭生活圈使用模式的显著差异。

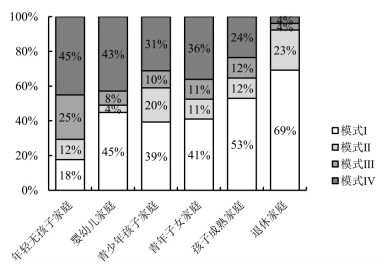

(1)不同家庭阶段的使用模式差异

不同阶段家庭的生活圈使用模式构成(图 5)差异显著,其中年轻无孩子家庭的使用模式主要是Ⅲ(25%)和Ⅳ(45%),体现该类家庭日常活动对远距离生活圈层的较大依赖,远距离活动多、活动空间分散等特点。近90% 的婴幼儿家庭生活圈使用模式为Ⅰ和Ⅳ,两类模式占比相当,体现了婴幼儿家庭对社区生活圈层的高依赖性,但其中43% 的该类家庭受限于远距离的通勤活动,活动空间呈现社区生活圈和通勤生活圈层的两极化分布。青年子女家庭和孩子成熟家庭各模式占比接近样本均值水平(表 3)。较前4个家庭阶段,孩子成熟家庭的模式Ⅳ占比降低,模式Ⅰ占比增至50% 以上,体现其活动空间两极分化程度减缓,集中化程度增加,对社区生活圈依赖程度增加。超90% 的退休家庭的生活圈使用模式为Ⅰ和Ⅱ,其中模式Ⅰ占比近70%,反映该类家庭日常活动空间集中度高,且高度依赖社区生活圈。

|

图 5 不同阶段家庭的生活圈使用模式构成 Fig.5 Composition of Life-circle Usage Modes of Families at Different Life Stages |

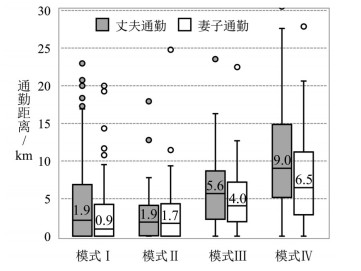

(2)不同使用模式的家庭职住关系特征

不同生活圈使用模式的夫妻通勤距离差异显著,其分布如图 6。模式Ⅰ和Ⅱ的家庭,丈夫、妻子的通勤距离普遍较短,中值均小于2 km;除模式Ⅰ丈夫通勤距离,四分位数均小于4 km。模式Ⅲ和Ⅳ的家庭,丈夫、妻子通勤距离较远,中值均超过4 km,模式Ⅳ的家庭职住距离最远。说明家庭通勤距离越远,职住越分离,家庭远距离活动越多,生活空间分布越离散。

|

图 6 4类生活圈使用模式的家庭通勤距离分布 Fig.6 Distance Distribution of Families' Commuting of Four Life-cycle Usage Modes |

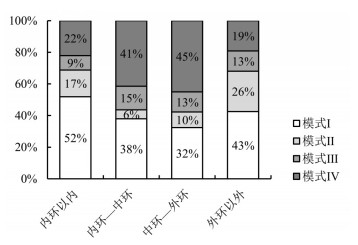

(3)不同居住区位的使用模式差异

家庭居住区位同样伴随着家庭生活圈使用模式的显著差异,两者分布关系如图 7。居住在内环以内家庭,其生活圈使用模式主要是模式Ⅰ,超50% 的家庭活动空间高度集中在社区生活圈内。居住在内环—中环和中环—外环的家庭,生活圈使用模式构成结构大体相似;模式Ⅳ的占比最高,超40% 的居住在内环—外环的家庭,远距离活动较多,对远距离的通勤生活圈层的使用强度高,活动空间两极分化。居住在外环外的家庭,模式Ⅳ的占比最少,体现该区位家庭长距离通勤较少,对通勤生活圈层使用强度低;模式Ⅰ和Ⅱ总占比近70%,说明该类家庭活动空间主要集中在离家较近的生活圈层;但模式Ⅱ占比较其他区位家庭高,也反映该区位家庭对机动化交通15分钟生活圈层的高使用。

|

图 7 不同居住位置家庭的生活圈使用模式构成 Fig.7 Composition of Life Circle Usage Modes of Families in Different Location |

(4)社区生活圈环境带来的使用模式差异

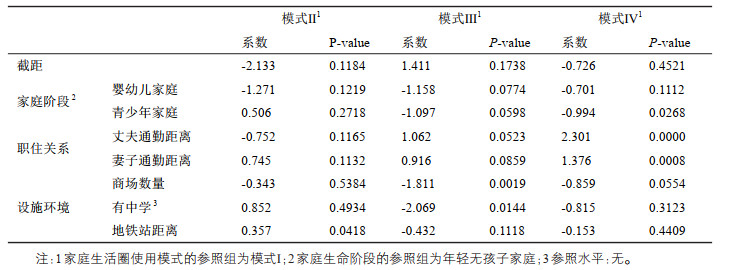

为便利居民生活,社区生活圈规划的主要目标是促使15分钟慢行生活圈满足家庭日常生活需求,生活圈使用模式Ⅰ(家庭活动高度集中在社区生活圈)无疑更符合其规划目标。面向社区生活圈规划,采用多项逻辑斯蒂回归方法,以模式Ⅰ为参照组,代表理想情况,探讨社区生活圈10类设施环境对家庭生活圈使用模式的影响。在回归分析中,将家庭阶段和家庭职住距离作为控制变量纳入分析,逐步剔除影响不显著的因素,最终模型结果如表 4。

| 表 4 社区生活圈设施环境对家庭生活圈使用模式的影响 Tab.4 The Influence of The Community-life Circle Facilities on the Life-circle Usage Modes |

控制家庭职住关系的情况下,相较其它家庭,婴幼儿家庭和青少年家庭生活圈使用模式更倾向于模式Ⅰ和Ⅱ,说明这两类家庭日常活动高强度使用空间依旧主要集中在15分钟时距生活圈层(社区生活圈、补充生活圈层),这可能缘于照顾和教养婴幼儿、青少年对家庭活动的限制。相较青少年家庭,婴幼儿家庭还存在对通勤生活圈层使用强度大的特点;家庭中,丈夫和妻子的通勤距离越远,职住越分离,家庭生活圈使用模式越倾向于模式Ⅲ和Ⅳ,对于15分钟时距以外生活圈层的使用强度越高,也反映了家庭职住平衡是促进家庭近距离活动的一个关键;社区生活圈设施环境方面,商场数量的增加会促使家庭日常活动从以远距离(超过15分钟时距)生活圈层为主转向以近距离(15分钟时距以内)生活圈层为主,减少家庭长距离日常活动出行。配建中学仅能够显著减少家庭对15—30分钟生活圈层(过渡生活圈层)的使用强度。便利的地铁站距离,显著减少家庭对15分钟机动化生活圈层(补充生活圈层)的使用强度,即减少家庭15分钟内机动化交通的出行,但对社区生活圈和15分钟时距以外圈层的使用强度无显著影响。

5 结论与建议基于居民行为与城市空间的耦合关系,从个体行为构建和规划多尺度城市空间格局对于保障居民日常生活需求和促进均衡发展具有重要性。基于居民生活行为的生活圈规划成为当前人本主义城乡规划的重要议题。但我国城市生活圈规划仍处于探索期,实践探索仅聚焦于社区生活圈[5]。另外,随着城市社会的发展,城市家庭结构呈现出少子化、老龄化等变化特征,优化社会结构的生活圈研究愈加受到重视。而现有生活圈研究主要基于个体行为视角,难以有效应对家庭结构变化导致的社会结构的空间失衡。对此,本研究从家庭视角开展生活圈研究,基于家庭所有成员生活行为构建出多时空尺度的家庭生活圈体系。本研究构建的家庭生活圈区别于传统个体生活圈,创新性地将家庭各成员间生活行为的互动纳入到生活圈体系构建的考量中,使得其能够更准确地表征出支撑家庭生活行为的空间需求特征,为生活圈研究更好地服务居民需求和优化社会结构提供理论基础。同时本研究进一步探明了家庭生活圈使用模式及其与家庭阶段、职住关系和社区生活圈设施环境的关系,即识别了各生命阶段家庭的生活圈使用特征规律,丰富了家庭全生命周期时间尺度上生活圈研究的欠缺,探索了家庭长期生活行为(通勤行为)对家庭生活行为空间的影响结果,更为当前社区生活圈规划实践更好地满足各阶段家庭生活需求提供理论支持。

本研究发现为当前生活圈规划提出如下4点建议:①城市现状社区生活圈承担家庭日常生活的比例有限,主要承担家庭购物和休闲活动需求,但家庭就医、课外教育和日常事务等活动并没有表现出随时空尺度扩大而递减的趋势。说明多时空尺度的城市家庭生活圈系统的构建才能更好地满足家庭日常生活需求。②家庭任一劳动力的通勤距离都会影响着家庭整体生活空间的分布,表明了实现家庭整体通勤距离缩短的职住平衡、等规划举措才是城市生活圈规划建设的一个关键。③老年家庭、婴幼儿家庭、青少年家庭更依赖社区生活圈,表明家庭因成员年龄、抚养幼儿等约束展示出对15分钟生活圈的高度依赖。这一方面验证了当前打造老年友好社区和儿童友好社区的必要性;另一方面也说明传统个体视角的生活圈研究未能充分考虑家庭成员间的行为关联[21]。④完善现状社区生活圈内商业的丰富性、中学的配建、便利的地铁服务,能够支持其更好地满足家庭日常生活需求。

注释:

① 引自上海市规划和国土资源管理局发布的《上海市15分钟社区生活圈规划导则(试行)》。

② 引自上海市规划和国土资源管理局发布的《上海市城市总体规划2017—2035年》。

| [1] |

中国中央人民政府. 中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见[EB/OL]. (2016-02-21)[2022-05-15]. http://www.gov.cn/zhengce/2016-02/21/content_5044367.htm. [The Central People's Government of the P.R.C. Opinions of the state council on further strengthening the management of urban planning and construction[EB/OL]. (2016-02-21)[2022-05-15]. http://www.gov.cn/zhengce/2016-02/21/content_5044367.htm.]

|

| [2] |

中华人共和国自然资源部. TD/T 1062-2021, 社区生活圈规划技术指南[S]. 2021. [Ministry of Natural Resources of the P.R.C. TD/T 1062-2021, Spatial planning guidance: community life unit[S]. 2021.]

|

| [3] |

中华人共和国住房和城乡建设部. GB50180-2018, 城市居住区规划设计标准[S]. 2018. [Ministry of Housing and Urban-Rural Development of the P.R.C. GB50180-2018, Code of urban residential areas planning and design[S]. 2018.]

|

| [4] |

吴秋晴. 生活圈构建视角下特大城市社区动态规划探索[J]. 上海城市规划, 2015(4): 13-19. [Wu Qiuqing. The exploration on the dynamic programming of community in megacities from the living circle perspective[J]. Shanghai Urban Planning Review, 2015(4): 13-19.] |

| [5] |

上海市人民政府办公厅. 一图读懂《上海市基本公共服务"十四五"规划》[EB/OL]. (2021-05-31)[2022-05-04]. https://www.shang-hai.gov.cn/nw42236/20210531/45596e562aea4417b908ba1b34ec1ac3.html. [The general office of Shanghai Municipal People's Government. Graphic analysis of the fourteenth five-year plan of shanghai for basic public services[EB/OL]. (2021-05-31)[2022-05-04]. https://www.shanghai.gov.cn/nw42236/20210531/45596e562aea4417b908ba1b34ec1ac3.html.]

|

| [6] |

柴彦威, 李春江. 城市生活圈规划: 从研究到实践[J]. 城市规划, 2019, 43(5): 9-16. [Chai Yanwei, Li Chunjiang. Urban life cycle planning: From research to practice[J]. City Planning Review, 2019, 43(5): 9-16.] |

| [7] |

柴彦威, 张雪, 孙道胜. 基于时空间行为的城市生活圈规划研究——以北京市为例[J]. 城市规划学刊, 2015(3): 61-69. [Chai Yanwei, Zhang Xue, Sun Daosheng. A study on life circle planning based on space time behavioural analysis: A case study of Beijing[J]. Urban Planning Forum, 2015(3): 61-69.] |

| [8] |

袁家冬, 孙振杰, 张娜, 等. 基于"日常生活圈"的我国城市地域系统的重建[J]. 地理科学, 2005, 25(1): 17-22. [Yuan Jiadong, Sun ZhenJie, Zhang Na, et al. Reconstruction of urban region system in China based on daily life circle[J]. Scientia Geographica Sinica, 2005, 25(1): 17-22. DOI:10.3969/j.issn.1000-0690.2005.01.003] |

| [9] |

孙德芳, 沈山, 武廷海. 生活圈理论视角下的县域公共服务设施配置研究——以江苏省邳州市为例[J]. 规划师, 2012, 28(8): 68-72. [Sun Defang, Shen Shan, Wu Tinghai. Life circle theory based county public service distribution: Jiangsu Pizhou case[J]. Planners, 2012, 28(8): 68-72. DOI:10.3969/j.issn.1006-0022.2012.08.014] |

| [10] |

熊薇, 徐逸伦. 基于公共设施角度的城市人居环境研究——以南京市为例[J]. 现代城市研究, 2010, 25(12): 35-42. [Xiong Wei, Xu Yilun. The urban settlement research in the perspective of public facilities: A case study of Nanjing[J]. Modern Urban Research, 2010, 25(12): 35-42.] |

| [11] |

王兴中. 中国内陆中心城市日常城市体系及其范围界定——以西安为例[J]. 人文地理, 1995, 10(1): 1-13. [Wang Xingzhong. Daily urban system of city and the delimitation of inland key cities in China: A case study of Xi'an[J]. Human Geography, 1995, 10(1): 1-13. DOI:10.13959/j.i ssn.1003-2398.1995.01.001] |

| [12] |

刘云刚, 侯璐璐. 基于生活圈的城乡管治理论研究[J]. 上海城市规划, 2016(2): 1-7. [Liu Yungang, Hou Lulu. Study on urban-rural governance based on a life circle approach[J]. Shanghai Urban Planning Review, 2016(2): 1-7.] |

| [13] |

朱查松, 王德, 马力. 基于生活圈的城乡公共服务设施配置研究——以仙桃为例[C]//中国城市规划学会, 重庆市人民政府. 规划创新: 2010中国城市规划年会论文集. 重庆出版社, 2010: 2813-2822. [Zhu Chasong, Wang De, Ma Li. Research on the allocation of urban and rural public service facilities based on life circle: A case study of Xiantao[C]//Urban Planning Society of China, Chongqing municipal people's government government. planning innovation: proceedings of the China urban planning annual conference 2010. Chongqing Publishing Group, 2010: 2813-2822.]

|

| [14] |

孙道胜, 柴彦威. 城市社区生活圈体系及公共服务设施空间优化——以北京市清河街道为例[J]. 城市发展研究, 2017, 24(9): 7-14. [Sun Daosheng, Chai Yanwei. Study on the urban community life sphere system and the optimization of public service facilities: A case study of Qinghe area in Beijing[J]. Urban Development Studies, 2017, 24(9): 7-14.] |

| [15] |

张艳, 郑岭, 高捷. 城市防震避难空间规划探讨——以西昌市为例[J]. 规划师, 2011, 27(8): 19-25. [Zhang Yan, Zheng Ling, Gao Jie. Earthquake prevention planning: Xichang example[J]. Planners, 2011, 27(8): 19-25.] |

| [16] |

塔娜, 柴彦威. 理解中国城市生活方式: 基于时空行为的研究框架[J]. 人文地理, 2019, 34(2): 17-23. [Ta Na, Chai Yanwei. Understanding the lifestyle in Chinese cities: A framework based on spacetime behavior research[J]. Human Geography, 2019, 34(2): 17-23. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2019.02.003] |

| [17] |

Lloyd R. Review of Spatial Behavior: A Geographic Perspective, by Golledge R G & Stimson R J[J]. Economic Geography, 1998, 74(1): 83-85. |

| [18] |

Timmermans H J P, Zhang J. Modeling household activity travel behavior: Examples of state of the art modeling approaches and research agenda[J]. Transportation Research Part B: Methodological, 2009, 43(2): 187-190. |

| [19] |

Lee Y, Waite L J. Husbands'and wives'time spent on housework: A comparison of measures[J]. Journal of Marriage and Family, 2005, 67(2): 328-336. |

| [20] |

Srinivasan S, Bhat C R. An exploratory analysis of joint-activity participation characteristics using the American time use survey[J]. Transportation (Dordrecht), 2008, 35(3): 301-327. |

| [21] |

柴彦威, 李春江, 张艳. 社区生活圈的新时间地理学研究框架[J]. 地理科学进展, 2020, 39(12): 1961-1971. [Chai Yanwei, Li Chunjiang, Zhang Yan. A new time-geography research framework of community life circle[J]. Progress in Geography, 2020, 39(12): 1961-1971.] |

| [22] |

Susilo Y O, Liu C, Börjesson M. The changes of activity-travel participation across gender, life-cycle, and generations in Sweden over 30 years[J]. Transportation (Dordrecht), 2019, 46(3): 793-818. |

| [23] |

柴宏博, 冯健. 基于家庭生命历程的北京郊区居民行为空间研究[J]. 地理科学进展, 2016, 35(12): 1506-1516. [Chai Hongbo, Feng Jian. Behavior space of suburban residents in Beijing based on family life course[J]. Progress in Geography, 2016, 35(12): 1506-1516.] |

| [24] |

Mchugh K E, Gober P, Reid N. Determinants of short- and long-term mobility expectations for home owners and renters[J]. Demography, 1990, 27(1): 81-95. |

| [25] |

Beige S, Axhausen K W, Sivakumar A, et al. Interdependencies between turning points in life and long-term mobility decisions[J]. Transportation (Dordrecht), 2012, 39(4): 857-872. |

| [26] |

张依冉, 于涛. 特征价格理论下学区房溢价现象实探——以南京市鼓楼区为例[C]//中国城市规划学会, 杭州市人民政府. 共享与品质——2018中国城市规划年会论文集. 中国建筑工业出版社, 2018: 309-320. [Zhang Yiran, Yu Tao. A practical study of housing premium in school districts under the characteristic price theory: Taking Gulou district of Nanjing as an example[C]//Urban Planning Society of China, Sharing and quality: Hangzhou municipal people's government. Proceedings of the China Urban Planning Annual Conference 2018. China Architecture & Building Press, 2018: 309-320.]

|

| [27] |

张若曦, 王丽芸. 城市教育设施分布引起的居住空间分异研究——基于厦门市厦港、滨海街道小学"学区房"分析[J]. 中国房地产, 2018(9): 45-52. [Zhang Ruoxi, Wang Liyun. Study on residential space differentiation caused by the distribution of urban educational facilities: Based on the analysis of "school district housing" of Xiagang and Binhai street primary schools in Xiamen[J]. China Real Estate, 2018(9): 45-52.] |

| [28] |

Xu D, Ma Z, Deng X, et al. Relationships between land management scale and livelihood strategy selection of rural households in China from the perspective of family life cycle[J]. Land (Basel), 2020, 9(1): 11. |

| [29] |

Kemperman A, van den Berg P, Weijs-Perrée M, et al. Loneliness of older adults: Social network and the living environment[J/OL]. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2019, 16(3): 406. http://doi.org/10.3390/ijerph16030406.

|