2. 陕西省地表系统与环境承载力重点实验室, 西安 710127

2. Shaanxi Key Laboratory of Earth Surface System and Environmental Carrying Capacity, Xi'an 710127, China

进入“人类世”以来,全球变化、资源短缺和环境胁迫加剧了人类面临的风险挑战。灾害频发、协同管理意识不统一、人类活动影响加深等促使人地交互过程、格局及其综合效应发生深刻变化[1]。恢复力与可持续发展为应对环境变化下的不确定风险提供了新思维和研究范式[2]。作为多学科交叉研究的综合概念,已应用于局部地区和全球尺度上对灾害管理、环境变化、经济变革及其与全球变化的关系等研究[3]。恢复力强调降低处于外部风险干扰中的系统受损程度,增强系统对于内部突变和外部风险的吸收、复原和转化的能力[4, 5]。许多学者认为,充分利用恢复力理论是推动区域可持续发展的关键[1, 6]。近年来,随着恢复力领域研究内容扩展和研究视角的社会化转向,社区恢复力成为当前恢复力研究热点之一。

恢复力研究由生态学转向社会维度和社会—生态系统科学,最终聚焦社区恢复力,是从单系统自适应主题深化为系统耦合主题的过程。社区恢复力将研究主体定为“社区”,研究以社区成员、组织的行为为主导的区域,“社区”强调人类居住的空间,且是由若干社会群体所居住的具有边界特征的地理空间,成员通常具有共同的社会规范、关系网络和价值体系[7]。社区恢复力是社区应对外部环境扰动来维持稳态,并有效应对各种风险影响,以保持社区活力和可持续发展的能力[8]。IPCC第六次评估报告指出个体和家庭较难独立应对日益极端的气候风险,需社区与政府、企业等相关主体共同应对,以实现管理决策的制定和实施[9]。社区恢复力成为全球变化应对策略、人地系统相互作用和社区可持续发展等议题的重要组成内容。

近20年社区恢复力领域发展以来,不少学者对其成果进行总结和述评。许多学者、学术组织等对社区恢复力内涵进行了各自领域内的拓展和深化,受限于不同研究背景、学科理解的差异,导致社区恢复力研究的内涵、方法论难以统一,研究框架未能达成共识[10]。国内外一些学者对社区恢复力框架 [11-13]、模型和测度方法[14-16]等研究内容进行总结,也聚焦旅游、灾害等视角对社区恢复力概念、影响因素和研究进展进行评述以展望未来发展议题[8],然而忽略了多学科交叉的理论和方法体系融合统一,尤其是可持续科学领域,且以往评述集中在早些年,而随着近5年社区恢复力研究成果大量涌现,有必要对社区恢复力内涵、研究脉络和新近进展做全面深入总结和探讨。因此,本文全面梳理2001—2021年社区恢复力演化脉络,对社区恢复力研究现状、内容进行评述和总结,并提出社区恢复力研究基本逻辑框架,以期明确社区恢复力当前研究薄弱环节和未来发展方向,为社区恢复力研究理论与方法体系的进一步深化和完善提供参考。

本文检索数据外文来源为Web of Science核心合集,中文数据来源于中国知网(CNKI)。在Web of Science中以篇名“community resilience”,中国知网中以主题词“社区恢复力”检索,时间跨度设置为2001—2021。从检索文献中筛选人地系统相关研究,且聚焦可持续科学领域,最终得到758篇外文文献,40篇中文文献。

2 社区恢复力概念及研究演化脉络 2.1 概念源起与发展社区恢复力概念基础来源于恢复力。恢复力研究始于20世纪70年代,生态学家Holling将“resilience”从工程学引入生态学 [17],“resilience”一词翻译为“弹性、韧性和恢复力”等,一直以来学界对弹性、韧性和恢复力认知和应用存在混淆。出自同一词汇的不同译法,弹性、韧性和恢复力本质上皆指系统在抵御风险和扰动时为维持基本结构和功能的稳定所表现出的能力。而弹性、韧性和恢复力分别以不同视角解释“resilience”内涵,弹性与韧性描述的是系统的固有性质,是系统在变化中由当前状态跃入下一状态的剩余容量,恢复力强调系统从受损或濒临受损的状态恢复到稳态的能力[6, 18]。因此,在中文研究中,弹性、韧性和恢复力研究不可直接等同,本文则聚焦恢复力领域的社区恢复力研究。

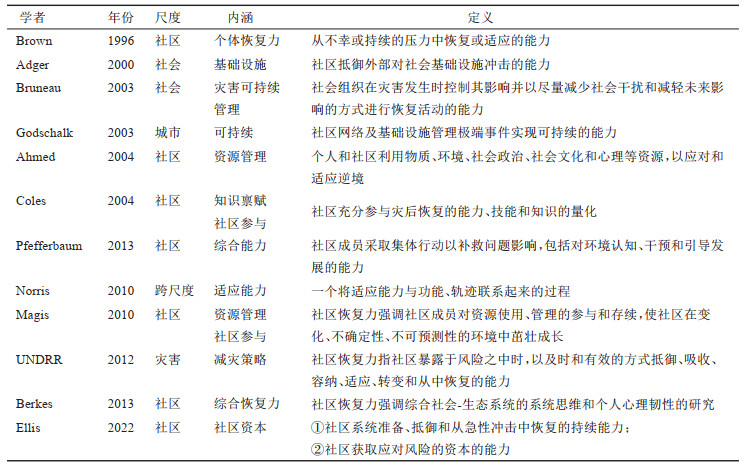

Holling基于经典物理学和应用变体研究提出生态恢复力,改变了传统生态学中的线性思维,强调了系统的自组织、非线性、多稳态和阈值等特征[19]。Adger[20]把恢复力的概念引入到社会科学领域,研究转向社会—生态系统研究,包括资源利用、极端天气和灾害等环境变化下对人类及居住地恢复力影响以及恢复力评价等研究[19, 21]。社会—生态系统恢复力重点关注社会子系统和生态子系统的相互作用对系统恢复力的影响[22]。恢复力联盟从复杂系统动力学视角出发,在适应性循环和社会—生态系统的基础上对恢复力的动态机制进行描述和分析, 提出社会—生态系统处在开发(r)、稳定守恒(k)、释放(Ω)、更新和重组阶段(ɑ)的适应性循环中,继而衍生了恢复力对于系统状态转换的影响机制的研究[23-26]。社区恢复力相关定义中(表 1),系统自组织能力、适应能力和阈值是理解社区恢复力内涵和社区状态的关键指征。Gallopin[4]认为恢复力对应的是系统的适应能力和响应能力,将恢复力看作适应性响应和脆弱性响应路径的响应子集。Cutter[15]认为脆弱性和恢复力之间有交叉的部分,但关注问题的侧重点不一致。Adger认为社区最终响应行为取决于脆弱性、适应能力和恢复力的连锁反应结果[27]。社区恢复力内涵的发展既继承了以上恢复力的核心概念,又突出了“社区”主体的独特性。

| 表 1 社区恢复力内涵来源及发展 Tab.1 Connotation Source and Development of Community Resilience |

社区恢复力与社区成员和社区组织的能力相关,包括社区成员对风险的认知水平、预见能力以及与社区组织或其他机构合作的机会等,结合社区意识和社会资本承担社区责任,以减少破坏性事件、紧急情况和灾害对社会和经济层面的影响[28]。此外,“社区”研究尺度不受地域局限,针对研究内容的共同特征,“社区”可以嵌套在更大的社区中,以研究在社区之间或嵌套社区系统内的跨尺度机制[29]。近年来,结合可持续发展理论为社区恢复力研究提供了更丰富的内涵。基于“三重底线”[30]和“人类福祉观”的社区可持续发展以提高社区为社区成员供给和服务功能为目标,包括居住、文化、生态等功能,并且强调可持续地为后代提供产品和服务,不仅需要满足社区以内的需求,还可与社区以外的空间在信息、资源和人口的流动下共享产品和服务。因此,社区恢复力需在多维度、多目标、多尺度的可持续思维下进行建设。

2.2 研究演化脉络CiteSpace通过对特定文献进行统计分析和可视化呈现出该领域知识域的分布结构、数量关系和演化规律,在文献计量分析领域被广泛应用[31]。本文分别对国内和国外社区恢复力文献的关键词、发文量等进行信息可视化和图谱制作。在CiteSpace中选择时间切片为“1年”,裁剪方法选择“pathfider(寻径)”,以简化网络并突出其重要的结构特征。

2.2.1 社区恢复力研究阶段(1)研究阶段梳理

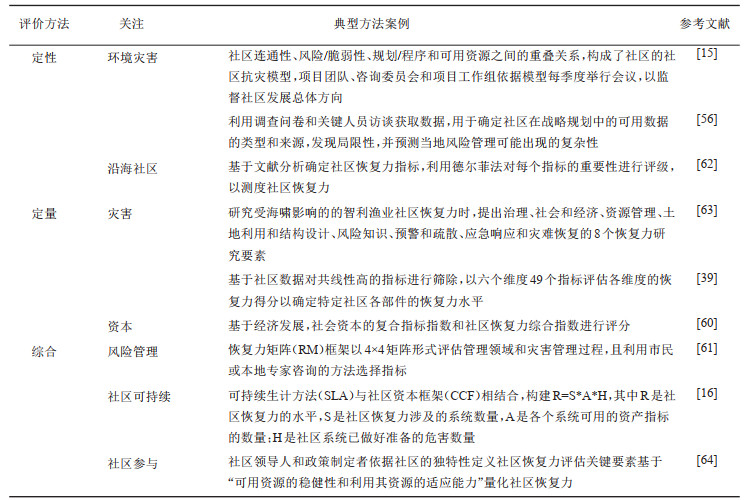

文章数量的变化趋势能够直观的表现出该领域研究发展态势和规模。

结合社区恢复力发文数量特征(图 1)及关键词时间线图谱(图 2)划分出三个研究阶段:(Ⅰ)萌芽发展阶段(2001—2006);(Ⅱ)持续发展阶段(2007—2014);(Ⅲ)快速发展波动阶段(2015—2021)。国内社区恢复力研究起步较晚,且大量继承国际上已有的社区恢复力研究经验和理论,处于平稳发展阶段,总体发文量少,平均5.4篇/年,但主流期刊文献占比较高,是国内社区恢复力研究具有开创性意义的文献,社区恢复力研究关注度和权威性呈现日益上升的趋势。

|

图 1 2001—2021年社区恢复力文献发文量 Fig.1 Number of Publications on Community Resilience from 2001 to 2021 |

|

图 2 社区恢复力英文关键词共现时间线图谱 Fig.2 English Keywords Co-occurrence Time Map of Community Resilience |

(2)研究主题

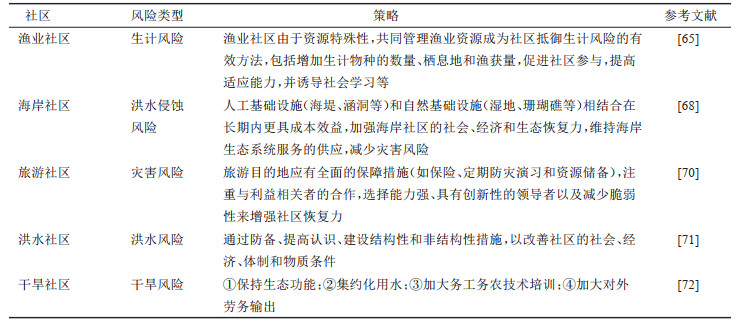

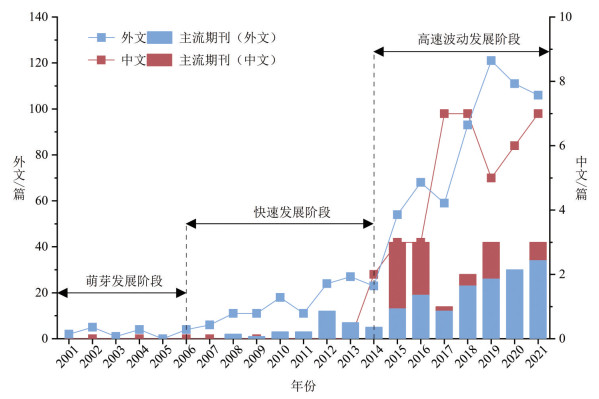

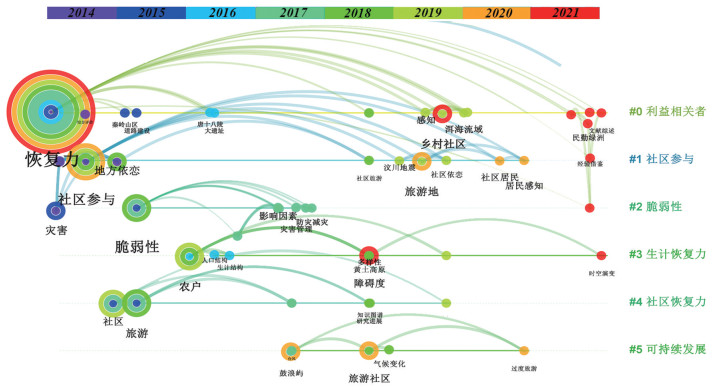

关键词作为对研究内容的高度凝练和概括,能有效反映研究主题热点,揭示研究领域的进展动态。基于关键词共现时间线图谱和关键词聚类分析,总结国内外社区恢复力文献的研究主题。英文文献显示了10个聚类(图 2),除检索词“community resilience”外,高频的社区恢复力研究主题涉及社会经济发展(societal system、regional science、social capital、rural community和tourism crisis),灾害与风险(drought hazard和climate change),策略与管理(adapta‐ tion pathway)以及生态学研究(local food system)。中文文献显示了6个聚类,除检索词“社区恢复力”外,高频的社区恢复力研究主题涉及概念辨析(恢复力和脆弱性),生计风险(生计恢复力),社区资源利用(社区参与)和可持续发展(图 3)。

|

图 3 社区恢复力中文关键词共现时间线图谱 Fig.3 Chinese Keywords Co-occurrence Time Map of Community Resilience |

结合关键词聚类、共现图谱和关键词突现的时间节点对社区恢复力研究阶段特点进行总结。

(1)萌芽发展阶段(2001—2006):以气候、自然环境变化的影响初探为主

2001—2006年是社区恢复力萌芽发展阶段,自1973年Holling提出生态恢复力,到恢复力发展突破单一生态系统限制,向系统性科学发展,关注多重影响作用,面向全球变化问题。21世纪初,作为可持续发展领域新兴内容的社区恢复力集中在以气候变化、自然风险和灾害为核心的自然领域内容,社区恢复力研究在实证分析和理论研究上基本围绕气候变化和生态环境这两大主题展开(图 2)。

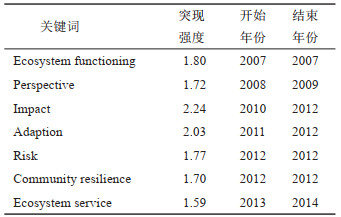

从突现词来看(表 2),ecosystem和dynamics突现度较高,而持续出现的时间较短,主要原因是这一阶段文献数量较少(图 1),其次由此阶段文献内容来看,dynamics在恢复力领域研究时也多作为系统属性探讨,此阶段未对系统动态过程有更深入的研究。

| 表 2 2001—2006年社区恢复力突现关键词 Tab.2 The Burst Terms of Community Resilience from 2001 to 2006 |

(2)持续发展阶段(2007—2014):从系统思维、灾害减缓向人文社会化转向

此阶段社区恢复力以社会—生态系统研究理论为基础,呈现出多元拓展趋势。社区恢复力研究高频词汇包括man‐ agement,adaption,vulnerability等。随着全球在社会、经济和生态上联系日渐紧密,系统面对的干扰发生在更大的时空尺度上,且跨越多个层次,社区恢复力提供了多尺度、多层次变化的研究思路,并以学习、自组织和适应应对更广泛的风险[32]。

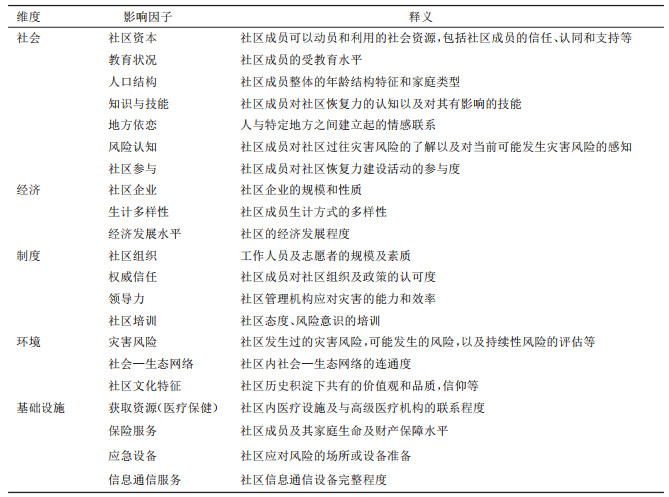

从突现词来看(表 3),社区恢复力研究在此阶段表现出明显的社会化转向,尤其是灾害社区恢复力的发展。灾害社区恢复力的研究是早期社区恢复力研究集中领域,也是社区恢复力测度方法、框架成果较为广泛的领域。国外灾害恢复力主要集中在火灾[33, 34]、海啸[35]、飓风灾害[36]等,提供了许多灾害社区恢复力的评估工具,如Cutter提出的BRIC[37]和DROP模型[15]。同时,在社区恢复力中着重强调社会组织和政府机构的力量[38, 39],Wilson认为在许多社区(通常在发展中国家),政策可能必须侧重于防止社区恢复力进一步丧失,而在其他社区(通常在发达国家),重点可能是重新发现具有强大抗灾能力的途径[40]。社会化转向还体现在这一阶段出现较多结合生态系统服务来探讨人类福祉和可持续发展的研究。

| 表 3 2007—2014年社区恢复力突现关键词 Tab.3 The Burst Terms of Community Resilience from 2007 to 2014 |

(3)快速发展波动阶段(2015—2021):呈现领域融合交叉与多元化拓展

此阶段社区恢复力主题领域和区域案例的社区恢复力模型、指标体系以及恢复力提升策略的研究趋多(图 2)。从突现词来看(表 4),社区恢复力研究核心主题没有发生较大变化,但趋向多元化,尤其是关键词突现强度明显增强,社区恢复力研究成果受到广泛认可。

| 表 4 2015—2021年社区恢复力突现关键词 Tab.4 The Burst Terms of Community Resilience from 2015 to 2021 |

从关键词聚类的主题热点发现国外研究从社会—生态系统恢复力发展到社会恢复力、城市恢复力,并向社区的贫困、政策管理和公共健康等领域多元化拓展,呈现出社会学、管理学、地理学、生态学等多学科融合的可持续综合科学发展(图 3)。社区恢复力与适应能力、适应性治理以及脆弱性研究内在联系紧密,并趋向于形成可持续科学领域综合、集成的恢复力分析框架与研究范式。

我国社区恢复力研究以区域实证分析为主,研究内容涉及农户生计、旅游发展、乡村贫困和灾害恢复等与社会需求、国家战略息息相关的议题,并聚焦中国地方化社区恢复力概念内涵辨析、社区恢复力测度、时空演变过程、影响因素等研究内容[41-47]。此外,基于中国旅游业蓬勃发展的时代背景,从社区恢复力视角关注灾害和危机等突发事件对旅游社区恢复的影响、多情景旅游社区规划等成为了社区恢复力研究的特色领域。2020年是脱贫攻坚收官之年,在巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接的战略背景下,社区恢复力研究在我国贫困[44]、乡村振兴潜力[10]领域也展现了较强的生命力和现实价值。

3 社区恢复力研究进展 3.1 分析框架社区恢复力框架的构建通常以模型、流程图等形式直观的表达,使抽象的社区系统变化作用过程具象为可理解的思维通式。社区恢复力分析框架纷繁且尚未统一,引发了对框架的科学性和有效性的众多讨论。

(1)框架维度

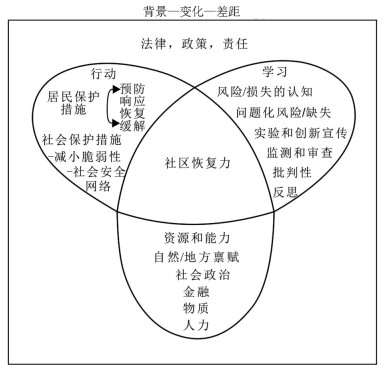

社区恢复力维度的讨论是建立分析框架的重要步骤。Sharifi[11]以环境、社会、经济、基础设施(建筑环境)和制度五个关键维度衡量社区恢复力框架的全面性。针对灾害社区恢复力解释和评估的emBRACE框架包括三个维度层:资源和能力、行动、学习[48]。这三个维度既包含了社区内部整体因素的作用,也考虑了社区外部力量的影响,例如灾害风险治理,一方面是法律、政策和责任,另一方面是社会背景、自然和人为干扰以及随着时间的推移而发生的系统变化(图 4)。Arif[49]的框架针对9个海岸社区恢复力框架的结构和特征总结了四个维度:环境和气候变化、社会和经济、基础设施、治理和机构。结合社区恢复力研究内容和社区福祉的视角,分析框架需涵盖人、社会、经济、制度、物质、环境六个社区要素,核心总结为社会、经济、制度、环境、基础设施五个维度。

|

图 4 灾害影响时社区恢复力的emBRACE框架 Fig.4 The emBRACE Framework of Community Resilience in the Face of Disaster Impacts |

(2)跨尺度

阐明跨尺度的作用机制是社区恢复力分析框架的重要内容。Frankenberger[12]等人开发的框架明确指出,不同尺度之间的协调可加强社会经济网络,并更好地利用分布在不同尺度上的资源。联合国国际减灾战略在第二次世界减灾大会上的《2005—2015兵库行动框架:建立国家和社区的灾害恢复力》中强调不同尺度上的横向和纵向机构之间联系和合作的重要性[50]。Lew[47]构建的旅游社区尺度、变化和恢复力模型探讨了从旅游企业到旅游社区尺度在面对慢性压力和突发性压力应对方式的不同。社区的风险、机遇和资源往往不局限于单个社区,跨尺度的协调和合作为社区抵御风险提供更丰富的资源以增强社区恢复力。社区恢复力跨尺度研究的核心是不同尺度之间的交互作用机制,以及不同尺度上社区恢复力水平和驱动机制的差异,社区恢复力跨尺度研究在研究和实践中的实现形式仍需进一步探索。

(3)不确定性

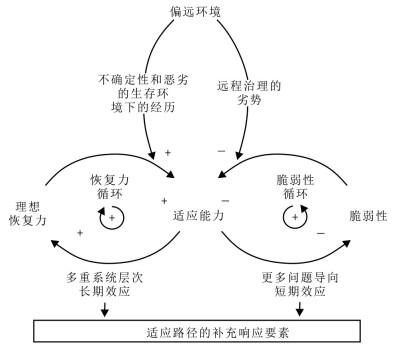

社区风险和环境的不确定性是常态。通过设置多情景或极端情景将不确定性和社区恢复力进行量化,模拟环境变化下的社区恢复力变化,针对其模拟有限性,可定期评估以跟进风险和环境的变化[51]。Anne[16]的框架将社区恢复力概念化为社区可以承受、恢复或适应多重灾害的资产的数量和质量,同时在模型中纳入资产测量,监测风险来临时对社区不同资产和人口阶层的影响。Yiheyis的偏远社区恢复力和脆弱性循环框架表明在社区适应路径下社区的脆弱性和恢复力两种循环方式同时发生,但对同一种因素的响应不同[13](图 5)。

|

图 5 偏远社区恢复力和脆弱性的反馈循环 Fig.5 Feedback Loops between the Desirable Resilience and Vulnerability of Remote Community |

在脆弱性循环中,由于地理位置偏远导致的劣势,降低了适应能力,随后导致更大的脆弱性。而在社区恢复力循环中,“偏远”特征使社区屏蔽了一部分外部风险,并在理想的社区恢复力机制下加强适应能力。因此,脆弱性和适应能力作用机制的不确定性路径影响社区恢复力的不确定性。

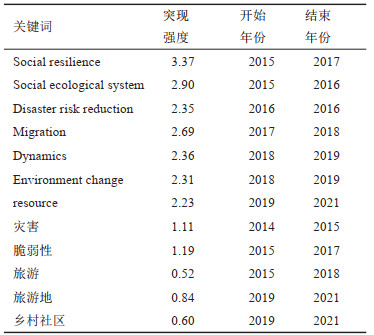

3.2 影响因素社区恢复力是动态变化的系统现象和过程,具有复杂多维的属性特征[19]。其变化受内部资源和外部风险影响因素共同作用,且存在影响因子之间的相互作用。社区恢复力各维度的影响因子也存在差异(表 5)。

| 表 5 社区恢复力影响因素 Tab.5 Influencing Factors of Community Resilience |

在社会层面,社会恢复力强调通过改善沟通、风险意识和准备、制定和实施灾害恢复计划、购买保险和共享信息来帮助恢复过程,从而增强社会恢复力[15]。重要的影响因素包括社会资本,地方依恋、人口结构等。其中社会资本被认为是与物质和财政资源同等重要的社区恢复力的基础[52]。社区成员参与社区恢复力建设活动对建立社会资本,增强合作能力,提高公共安全,减少财产犯罪和暴力,为城市和地区节省成本等方面都提供正向影响。

在经济层面,经济恢复力有三个尺度:微观—公司、家庭或相关组织的个体行为;中观—经济部门,个别市场,或联合团体;宏观—所有个体单元和市场的组合,包括它们的相互作用[53]。微观尺度中个人经济恢复力取决于个体决策,同时也受制于商业环境和社会环境的影响。中观尺度包括经济部门或市场的经济恢复力,其与微观尺度有着密切的联系。市场多样性和商业的可替代性是中观尺度经济恢复力重要的指标。宏观尺度下经济恢复力体现在国民经济产业结构、国民生产总值、职业结构等。除此之外,社区的人口特征及获得资源的途径对社区经济恢复力有着重要的影响。

在制度层面,制度恢复力体现在社区管理机构能力、社区成员对社区组织机构及管理政策的认可度和社区的社会—生态网络连通度等方面,且主要在优化社区治理结构,社区增权等方面受到较多关注。

在环境层面,不同社区之间的环境差异对社区恢复力水平的影响不仅是地域差异造成,例如在干旱地区,相较于非农业社区,干旱风险对于农业社区的社区恢复力影响更显著。对不同类型或不同地域的社区恢复力进行评估,需基于每个社区所固有的环境特征和社区氛围,以识别环境维度的社区恢复力的影响因素及影响。因此,社区恢复力环境维度的影响因素需要在具体实践中进一步验证。

在基础设施层面,社区恢复力基础设施建设不仅指优化社区道路交通、通信等设施,还要将重点放在起到支持、促进和连接作用的组织上,即物理系统本身及其对其他基础设施的依赖和相互依赖[54]。传统基础设施优化能够提高社区恢复力,但是两者不等同。信息交互在灾前预警,灾难发生和灾后恢复中都起到至关重要的作用,良好的信息交互意味着更多的知识储备,更快的响应和更少的资源浪费,防止认知和行为的错位[55]。在大数据时代,良好的信息交互不仅需要足够多的数据量,还要求精准科学。

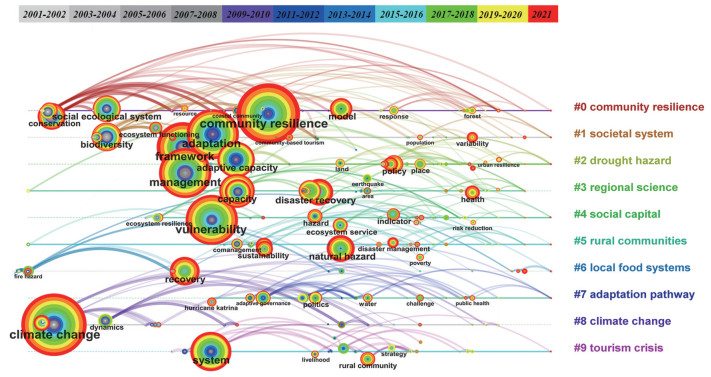

3.3 评价方法社区恢复力评价方法包括定性、定量或综合方法(表 6)。定性方法是专家学者运用专业经验评估社区恢复力,无需提供特定的数值描述的过程。如Pfefferbaum[56]的CART工具(CART-Community Advancing Resilience Tool‐ kit),利用调查问卷和关键人员访谈衡量社区参与、沟通、自我意识、合作和批判性反思对社区恢复力的贡献,对刺激社区成员分析、协作、技能建设、资源共享和有目的的行动的能力进行综合评估。Moreno[57]通过半结构化访谈、观察、非正式的谈话、纪录片和社交媒体评论等研究方法探索社区应对灾害的资源和恢复力情况。

| 表 6 社区恢复力评价方法 Tab.6 Measurements of Community Resilience |

定量方法通常利用数据和统计模型衡量社区恢复力。Simonovic[58]使用恢复力作为调查对象的适当矩阵,从时空动态的角度测度社区恢复力,构建模型:(a)物理环境;(b)社会动态;(c)代谢流;(d)治理网络。Yoon[59]从人、社会、经济、环境和制度等因素出发,对社区灾后恢复力指数(CDRI)进行评分,为应急管理人员和决策者提供战略指导,以便在减少灾害的负面影响的同时,提高当地社区对自然灾害的恢复力。Sherrieb和Norris[60]基于人口数据制定指标集,包括经济发展和社会资本的复合指标以及社区恢复力的附加指数以识别现有能力,则可以预测社区从灾害中“反弹”的能力。

综合方法是结合定性调查方法和客观数据或模型等对社区恢复力进行综合评估。例如,Fox-Lent和Bates[61]提出的恢复力矩阵(RM)框架可用于复杂系统综合性能评估,该框架由一个4×4矩阵组成,行描述了任何复杂系统的四个一般管理领域(物理、信息、认知、社会),列描述了灾害管理过程(准备、吸收、恢复、适应)。同时,利用对市民或本地专家咨询以获得与社区相关的专业知识选择评价指标。

定性和定量方法在衡量复杂的社区恢复力方面都被证明可行,但单一使用定性和定量方法对社区恢复力进行测度难以保证全面,因此综合方法更有效和常见。

3.4 社区恢复力建设与管理国内外社区恢复力建设与管理实践的研究集中在灾害风险领域,且社区恢复力建设与管理主要基于社区主体和基础设施两部分,前者强调在社区组织和社区个体层面对于社区减灾和风险预警的计划、制度和行为者感知等,后者则强调外部基础设施和资源对于社区功能的支持能力建设。

3.4.1 社区主体恢复力建设联合国国际减少灾害风险战略(UNSDR)一直以来将灾害风险管理视为减灾的一部分,其最终目标是恢复力建设。不同类型的社区在灾害风险胁迫下社区恢复力建设策略存在差异,但其深层逻辑和步骤存在共性,大致分为三个步骤:①评估风险,提高社区风险认知;②灾前社区准备;③灾后恢复计划制定。

社区风险的认知包括识别风险类型,风险致损程度和机制以及预测继发风险等,社区成员和组织等主体基于社区风险认知做出相应策略,社区认知水平提高是社区灾害风险管理的关键一步。灾前社区准备能够有效提高社区抵御风险和预防受损的能力。对于大部分灾害和风险,社区基于经验和知识可以进行一定的预测并实施管理,例如在以渔业为生的社区中,渔获种类和数量对渔民生计存在决定性的影响,在全球气候变化愈加严峻下,渔业社区对未来渔获状况的变化一定范围内是可预见的,社区可以通过对渔业资源的合理规划避免受少量物种数量的减少或消失带来的打击[65](表 7)。

| 表 7 社区恢复力管理示例 Tab.7 Community Resiliencer Management Example |

灾后基于社区受损情况和社区恢复力作用机制制定恢复计划是社区风险管理的重要内容,也是社区恢复力进一步提高的机遇。社区成员个体的心理强韧、人际关系的社会支持以及社区规范形成等是社区恢复力的重要组成部分,其社区恢复力策略主要针对个人因素、风险特征和社会因素展开[66]。个人因素包含个人层面的社会经济属性、健康问题以及应对方式或感知的自我效能。风险特征包括暴露的类型、严重程度或损失程度,强调每一种风险对应的社区个体恢复力建设策略存在区别。社会因素指应对风险和损失所需的社会支持,包括情感、信息和有形帮助。

3.4.2 社区基础设施管理基础设施是社区恢复力建设的客体结构和骨架。社区恢复力基础设施的特性包括鲁棒性、冗余性、快速性和资源[67]。在社区恢复力领域,鲁棒性表示社区在抵御压力或应对需求时保持社区内功能正常,不发生退化或损失的特性;冗余性是社区内部吸纳变化的容量或功能可替换的程度;快速性指社区为尽快吸纳损失避免后期破坏的能力;资源表示可供社区调配现有资源的丰富度,以及社区结构和功能部分受损时,识别问题、建立优先权、合理调配资源的能力。面临洪水侵蚀风险的海岸社区中,堤坝等人工基础设施能够提高抵御洪水的能力以增强鲁棒性,而对湿地等自然基础设施的合理利用则是提高系统冗余[68](表 7)。系统结构复杂性即社区基础设施之间的依赖关系,能够提高系统稳定性,而高依赖的社区基础设施易因部分功能和结构的丧失导致系统崩溃[69],从而不利于社区恢复。并且社区结构复杂性过高需要管理者具备更高等级的统筹和协调能力,增加了社区管理和策略制定的难度。基础设施建设管理不仅是为社区居民建设居住和生活的空间,还需基于风险发生经验和预测能力对社区结构和功能特性进行更新,以提高其恢复力。因此,优化社区基础设施配置结构,完善管理制度对社区恢复力建设具有重要作用。

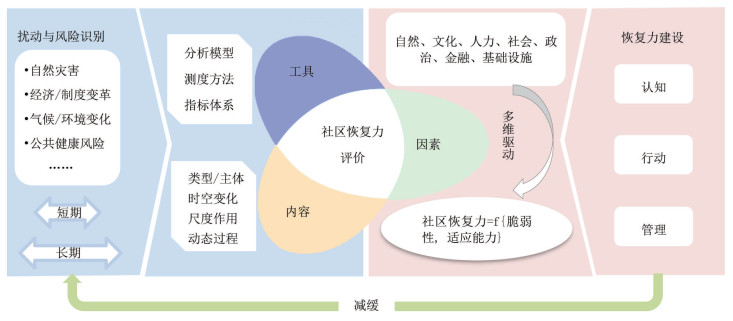

4 社区恢复力研究基本逻辑框架从全球变化的可持续科学领域出发,基于社区恢复力概念内涵、核心内容和相关框架的理解与思考,从研究路径视角提出了以风险识别—恢复力评价—恢复力建设为核心的社区恢复力研究基本逻辑框架(图 6)。识别社区面临的扰动和风险以明确社区恢复力需要恢复和减缓的现实风险和潜在风险,包含自然灾害、社会经济过程和环境变化等带来的影响。并且,扰动和风险不仅指对社区带有破坏性的社会、生态现象,现有研究将应对风险的适应行动视为对社区的扰动,因此,在识别社区风险时,需明确使社区关键要素发生变化的有利行动和不利扰动,社区恢复力建设过程是增强积极影响,减弱风险和不利扰动的过程。此外,还应注重对未来扰动和风险的预测,例如社区结构和制度的不协调、气候变化和公共风险隐患等事件对社区短期和长期发展的影响。

|

图 6 社区恢复力研究基本逻辑框架 Fig.6 The Basic Logical Framework of Community Resilience |

社区恢复力评价是社区恢复力研究的核心环节,社区恢复力评价应该关注其评价分析工具、内容和影响因素。选用科学、综合集成的分析模型和测度方法是社区恢复力评价的基本要求,尤其是研究内容应该注重不同社区类型、主体恢复力的差异性和跨尺度作用机制。社区系统各驱动因子对恢复力的影响在许多的研究中被解构为脆弱环境和社区适应的综合表现,社区恢复力一方面消除脆弱环境和外部风险的消极影响,另一方面动态适应调整系统结构和能力。此外,应考虑复杂系统的多维度影响,社区恢复力影响因素的评估应当区分不同维度,纳入脆弱环境背景的评估,规避人文社会化转向分析中忽视风险环境要素造成的恢复力测度偏差,社区恢复力是社区脆弱环境和社区适应能力响应的综合量化。

社区恢复力建设最终目标是减缓风险,建设可持续社区,其关键在于社区认知、行动、管理三个方面。社区恢复力评价结果是提出社区恢复力建设策略的依据,其建设也是动态适应的过程。在社区恢复力适应行动中,多利益主体的行为由于活动、权力范围和系统特征等存在差异,造成各主体认知,行动和管理存在屏障。另外,社区恢复力评价完成后需要跟进社区各层面对恢复力的认知更新,行动变化和管理制度更新。因此,社区恢复力建设过程中多利益主体之间的交流、资源共享和信息公开尤为重要。

5 结论及展望本文对近20年社区恢复力概念内涵、研究脉络和进展进行了总结和评述,主要结论如下:①社区恢复力强调以“社区”为主体考量其对风险灾害等的吸收、适应和恢复能力,聚焦社区人地系统作用机制,且注重基于“社区可持续发展”的社区意识和“跨尺度协调合作”的社区管理,明确了“恢复”行为的研究内容。②在气候变化加剧等背景下,社区恢复力研究以灾害恢复力为开端,经过了社会化转向,向多领域融合交叉、多元化拓展。③目前社区恢复力分析框架建立要点在于框架维度的确定、跨尺度研究和社区不确定性环境的识别和应对三个环节。社区恢复力框架中跨尺度分析以关注尺度之间作用机制及差异为主,以脆弱环境和适应能力变化的情景分析对社区风险和环境变化的不确定性进行研究。且社区恢复力评价聚焦以社会、经济、环境、制度和基础设施五个维度为核心的影响因素驱动机制研究,评价方法以综合定性和定量方法为主。④当前国外研究注重社区恢复力建设与管理,并以灾害风险领域主导,关注社区层面的预测、计划和制度建设,个体层面的心理、认知和社会支持策略以及减灾的基础设施管理,国内相对缺乏社区恢复力建设与地方实践;⑤提出以风险识别—社区恢复力评价—恢复力建设为路径,以建设可持续社区为目标的社区恢复力研究基本逻辑框架。

而面向复杂系统演化和全球不确定性风险日益增加的形势,尤其是社区恢复力研究多学科拓展后,亟待更为科学完善、集成综合的社区恢复力理论与方法体系,以促进社区恢复力建设。结合对已有研究的思考,本文认为社区恢复力研究在以下方面仍有待进一步深化和完善。

(1)多学科融合的社区恢复力理论与方法体系构建

尽管社区恢复力研究得到多学科关注,但缺乏学科融合的“方法论体系”整合。社区恢复力统一框架的缺失致使社区恢复力指标量化存在局限。评估单个系统在风险事件中的应对或恢复力的方法和指标已经相当完善,但由于单一学科、单一系统开展的研究导致了概念内涵和理论思维的不一致,阻碍了通用社区恢复力方法论体系建立。因此应进一步考虑多重风险扰动下的自然环境(建成环境)、社会和经济方面之间的相互依赖性,耦合生态学、地理学、经济学和社会学等多学科社区恢复力评价的模型和指标,以便适用并科学解释复杂的社区系统,探讨和建立通用的社区恢复力分析框架是未来方法体系构建的重要议题。

以往社区恢复力分析中对于动态不确定性和尺度适用性考虑不足,在建立模型工具时应考虑从“过去”走向“未来”风险事件的模拟预测,需要开发和改进不同社区尺度的分析方法和指标。此外,由于资源的固有局限性,评估和减轻外部风险对社区系统和恢复力影响的方法和指标必须考量环境风险(即恢复什么),从而优化恢复力建设的公共和政策投资。

(2)立足可持续科学的自然、人文社会领域整合

以往在气候变化、自然灾害等社区恢复力研究中,已开发了广泛的经济模型以量化灾后经济功能,也对工程模型输出进行核算。然而,面对多学科交叉研究趋势,需要整合社会学实证和验证技术调查,经济学与工程弹性模型量化测度,生态学、地理学的时空尺度解释,以推进社区恢复力研究从减灾、气候变化适应向自然、人文综合的可持续科学领域转型。尤其是,面对全球新冠疫情风险下公共健康问题[73],以及联合国可持续发展目标(SDGs)背景下消除贫困、人类福祉和可持续城市等人文社会研究议题仍处于探索阶段,因此,立足可持续发展科学的自然、人文社会要素整合是社区恢复力研究的主要趋势。

(3)注重社区恢复力建设与管理的中国地方化实践

国外学术界、政府机构和专业团体在恢复力建设实践中注重社区管理和组织能力,实施了管理条例,提升公众认知,并通过监测、管控探索社区恢复力发展路径和建设潜力。制度和政策是恢复路径实现的重要驱动因素,国外实践中在完善的制度背景下开始探索社区恢复力与权力、政策和文化的关系[30]。而国内社区恢复力研究侧重于理论方法学习、实证研究案例分析,缺乏社区恢复力建设与管理实践的深入探讨,针对恢复力建设的明确制度和知识普及相对不足。我国社区体制、乡村和城市社区经济、发展模式等与国外存在重大差异,复刻其研究范式和实践经验则难以自洽,因此,需要构建符合中国特色国情的社区恢复力理论方法和实践路径。结合国家战略需求探讨环境胁迫(干旱区、山区等)和灾害风险(暴雨、洪涝、地震等)类社区的外部干扰与自然环境、人文社会相互作用关系,开展不同情景路径模拟和障碍因素识别,以支持社区恢复力建设的地方化决策。

| [1] |

刘彦随. 现代人地关系与人地系统科学[J]. 地理科学, 2020, 40(8): 1221-1234. [Liu Yansui. Modern human-earth relationship and human-earth system science[J]. Scientia Geographica Sinica, 2020, 40(8): 1221-1234.] |

| [2] |

Rolf P, Foster K A, Cowell M. Resilience and regions: building un-derstanding of the metaphor[J]. Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, 2010, 3(1): 71-84. DOI:10.1093/cjres/rsp028 |

| [3] |

葛全胜, 王芳, 陈泮勤, 等. 全球变化研究进展和趋势[J]. 地球科学进展, 2007, 22(4): 417-427. [Ge Quansheng, Wang Fang, Chen Panqin, et al. Review on global change research[J]. Advances in Earth Sci-ence, 2007, 22(4): 417-427. DOI:10.3321/j.issn:1001-8166.2007.04.012] |

| [4] |

Gallopín G C. Linkages between vulnerability, resilience, and adap-tive capacity[J]. Global Environmental Change, 2006, 16(3): 293-303. DOI:10.1016/j.gloenvcha.2006.02.004 |

| [5] |

刘焱序, 傅伯杰, 王帅, 等. 空间恢复力理论支持下的人地系统动态研究进展[J]. 地理学报, 2020, 75(5): 891-903. [Liu Yanxu, Fu Bojie, Wang Shuai, et al. Research progress of human-earth system dynam-ics based on spatial resilience theory[J]. Acta Geographica Sinica, 2020, 75(5): 891-903.] |

| [6] |

陈德亮, 秦大河, 效存德, 等. 气候恢复力及其在极端天气气候灾害管理中的应用[J]. 气候变化研究进展, 2019, 15(2): 167-177. [Chen Deliang, Qin Dahe, Xiao Cunde, et al. Climate resilience and its im-plications for China[J]. Climate Change Research, 2019, 15(2): 167-177.] |

| [7] |

Pain R, Barke M, Gough J, et al. Introducing Social Geographies[M]. London: Routledge, 2001: 69-73.

|

| [8] |

郭永锐, 张捷. 社区恢复力研究进展及其地理学研究议题[J]. 地理科学进展, 2015, 34(1): 100-109. [Guo Yongrui, Zhang Jie. Research progress and themes of geography on community resilience[J]. Prog-ress in Geography, 2015, 34(1): 100-109.] |

| [9] |

[9]The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Cli-mate Change 2022: Impacts, Adaptation, and Vulnerability[R]. Cam-bridge, UK: Cambridge University Press, 2022. https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/.

|

| [10] |

韩文维, 陈佳, 袁倩文, 等. 恢复力视角下秦岭贫困山区乡村振兴潜力研究[J]. 自然资源学报, 2021, 36(10): 2571-2584. [Han Wenwei, Chen Jia, Yuan Qianwen, et al. Rural revitalization potential and in-fluencing factors in poor mountainous areas of Qinling Mountains from the perspective of resilience[J]. Journal of Natural Resources, 2021, 36(10): 2571-2584.] |

| [11] |

Ayyoob S. A critical review of selected tools for assessing commu-nity resilience[J]. Ecological Indicators, 2016, 69: 629-647. DOI:10.1016/j.ecolind.2016.05.023 |

| [12] |

Frankenberger T, Mueller M, Spangler T, et al. Community Resil-ience: Conceptual Framework and Measurement Feed the Future Learning Agenda[M]. Rockville, MD: Westat, 2013.

|

| [13] |

Maru Y T, Smith M S, Sparrow A, et al. A linked vulnerability and resilience framework for adaptation pathways in remote disadvan-taged communities[J]. Global Environmental Change, 2014, 28: 337-350. DOI:10.1016/j.gloenvcha.2013.12.007 |

| [14] |

Nguyen H L, Akerkar R. Modelling, measuring, and visualising community resilience: A systematic review[J]. Sustainability, 2020, 12(19): 7896. DOI:10.3390/su12197896 |

| [15] |

Cutter S L, Barnes L, Berry M, et al. A place-based model for un-derstanding community resilience to natural disasters[J]. Global En-vironmental Change, 2008, 18(4): 598-606. DOI:10.1016/j.gloenvcha.2008.07.013 |

| [16] |

Cafer A, Green J, Goreham G. A community resilience framework for community development practitioners building equity and adap-tive capacity[J]. Community Development, 2019, 50(2): 201-216. DOI:10.1080/15575330.2019.1575442 |

| [17] |

Holling C S. Resilience and stability of ecological systems[J]. An-nual Review of Ecology and Systematics, 1973, 4(1): 1-23. DOI:10.1146/annurev.es.04.110173.000245 |

| [18] |

汪辉, 徐蕴雪, 卢思琪, 等. 恢复力, 弹性或韧性?——社会-生态系统及其相关研究领域中"Resilience"一词翻译之辨析[J]. 国际城市规划, 2017, 32(4): 29-39. [Wang Hui, Xu Yunxue, Lu Siqi, et al. A comparative study of chinese translation of resilience terminology in socio-ecological system and its related research field[J]. Urban Planning International, 2017, 32(4): 29-39.] |

| [19] |

Carpenter S, Walker B, Anderies J M, et al. From metaphor to mea-surement: Resilience of what to what?[J]. Ecosystems, 2001, 4(8): 765-781. DOI:10.1007/s10021-001-0045-9 |

| [20] |

Adger W N. Social and ecological resilience: Are they related?[J]. Progress in Human Geography, 2000, 24(3): 347-364. DOI:10.1191/030913200701540465 |

| [21] |

Brenkert A L, Malone E L. Modeling vulnerability and resilience to climate change: A case study of India and Indian states[J]. Climatic Change, 2005, 72(1): 57-102. |

| [22] |

孙晶, 王俊, 杨新军. 社会-生态系统恢复力研究综述[J]. 生态学报, 2007(12): 5371-5381. [Sun Jing, Wang Jun, Yang Xinjun. An over view on the resilience of social-ecological systems[J]. Acta Ecologica Si-nica, 2007(12): 5371-5381. DOI:10.3321/j.issn:1000-0933.2007.12.050] |

| [23] |

Gunderson L H, Holling C S. Panarchy: Understanding Transforma-tions in Human and Natural Systems[M]. Washington, D.C: Island Press, 2002: 25-63.

|

| [24] |

Walker B, Holling C S, Carpenter S R, et al. Resilience, adaptabil-ity and transformability in social-ecological systems[J]. Ecology and Society, 2004, 9(2): 5-12. DOI:10.5751/ES-00650-090205 |

| [25] |

Berkes F, Folke C. Linking Social and Ecological Systems: Man-agement Practices and Social Mechanisms for Building Resilience[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2000: 355-359.

|

| [26] |

Walker B, Carpenter S, Anderies J, et al. Resilience management in social-ecological systems: A working hypothesis for aparticipatory approach[J]. Conservation Ecology, 2002, 6(1): 14. |

| [27] |

Adger W N. Vulnerability[J]. Global Environmental Change, 2006, 16(3): 268-281. DOI:10.1016/j.gloenvcha.2006.02.006 |

| [28] |

Arbon P, Gebbie K, Cusack L, et al. Developing a model and tool to measure community disaster resilience: Final Report October 2012[R]. South Australia: Torrens Resilience Institute, 2012.

|

| [29] |

Mulligan M, Steele W, Rickards L, et al. Keywords in planning: what do we mean by'community resilience'?[J]. International Plan-ning Studies, 2016, 21(4): 348-361. DOI:10.1080/13563475.2016.1155974 |

| [30] |

Elkington J. Partnerships from cannibals with forks: the triple bot-tom line of 21st-century business[J]. Environmental Quality Man-agement, 1998, 8(1): 37-51. |

| [31] |

陈悦, 陈超美, 刘则渊, 等. CiteSpace知识图谱的方法论功能[J]. 科学学研究, 2015, 33(2): 242-253. [Chen Yue, Chen Chaomei, Liu Zeyuan, et al. The methodology function of Cite Space mapping knowledge domains[J]. Studies in Science of Science, 2015, 33(2): 242-253. DOI:10.3969/j.issn.1003-2053.2015.02.009] |

| [32] |

Anderies J M, Folke C, Walker B, et al. Aligning key concepts for global change policy: Robustness, resilience, and sustainability[J]. Ecology and Society, 2013, 18(2): 8. DOI:10.5751/ES-05178-180208 |

| [33] |

Cox R S, Perry K M E. Like a fish out of water: Reconsidering di-saster recovery and the role of place and social capital in commu-nity disaster resilience[J]. Am J Community Psychol, 2011, 48: 395-411. DOI:10.1007/s10464-011-9427-0 |

| [34] |

Harte E W, Childs I R W, Hastings P A. Imizamo Yethu: A case study of community resilience to fire hazard in an informal settle-ment Cape Town, South Africa[J]. Geographical Research, 2009, 47(2): 142-154. DOI:10.1111/j.1745-5871.2008.00561.x |

| [35] |

Oktari R S, Shiwaku K, Munadi K, et al. Enhancing community re-silience towards disaster: The contributing factors of schoolcommunity collaborative network in the tsunami affected area in Aceh[J]. International Journal of Disaster Risk Reduction, 2018, 29: 3-12. DOI:10.1016/j.ijdrr.2017.07.009 |

| [36] |

Burton C G. A validation of metrics for community resilience to natural hazards and disasters using the recovery from Hurricane Ka-trina as a case study[J]. Annals of the Association of American Ge-ographers, 2015, 105(1): 67-86. DOI:10.1080/00045608.2014.960039 |

| [37] |

Cutter S L, Ash K D, Emrich C T. The geographies of community disaster resilience[J]. Global Environmental Change, 2014, 29: 65-77. DOI:10.1016/j.gloenvcha.2014.08.005 |

| [38] |

Poland B, Gloger A, Morgan G T, et al. A connected community ap-proach: Citizens and formal institutions working together to build community-centred resilience[J]. International Journal of Environ-mental Research and Public Health, 2021, 18(19): 10175. DOI:10.3390/ijerph181910175 |

| [39] |

Berkes F, Ross H. Panarchy and community resilience: Sustainabil-ity science and policy implications[J]. Environmental Science Policy, 2016, 61: 185-193. DOI:10.1016/j.envsci.2016.04.004 |

| [40] |

Wilson G A. Community resilience, policy corridors and the policy challenge[J]. Land Use Policy, 2013, 31: 298-310. DOI:10.1016/j.landusepol.2012.07.011 |

| [41] |

王群, 陆林, 杨兴柱. 旅游地社区恢复力认知测度与影响因子分析: 以千岛湖为例[J]. 人文地理, 2017, 32(5): 139-146. [Wang Qun, Lu Lin, Yang Xingzhu. Cognition measurement and influence analysis of tourism community resilience: A case study of Qiandao Lake[J]. Human Geography, 2017, 32(5): 139-146.] |

| [42] |

郭永锐, 张捷, 张玉玲. 旅游目的地社区恢复力的影响因素及其作用机制[J]. 地理研究, 2018, 37(1): 133-144. [Guo Yongrui, Zhang Jie, Zhang Yuling. Influencing factors and mechanism of community re-silience in tourism destinations[J]. Geographical Research, 2018, 37(1): 133-144.] |

| [43] |

杨涛, 陈海, 刘迪, 等. 黄土丘陵沟壑区乡村社区恢复力时空演变及影响因素研究: 以陕西省米脂县高渠乡为例[J]. 地理科学进展, 2021, 40(2): 245-256. [Yang Tao, Chen Hai, Liu Di, et al. Spatiotem-poral change of rural community resilience in loess hilly-gully re-gion and influencing factors: A case study of Gaoqu Township in Mizhi county, Shannxi province[J]. Progress in Geography, 2021, 40(2): 245-256.] |

| [44] |

陈佳, 杨新军, 尹莎. 农户贫困恢复力测度、影响效应及对策研究: 基于农户家庭结构的视角[J]. 中国人口·资源与环境, 2016, 26(1): 150-157. [Chen Jia, Yang Xinjun, Yin Sha. Measures of the resil-ience, effect and countermeasures of household poverty: The per-spective of household structure[J]. China Population, Resources and Environment, 2016, 26(1): 150-157. DOI:10.3969/j.issn.1002-2104.2016.01.020] |

| [45] |

何艳冰, 张娟, 乔旭宁, 等. 精准扶贫背景下贫困山区农户生计恢复力研究: 以河南秦巴山片区为例[J]. 干旱区资源与环境, 2020, 34(9): 53-59. [He Yanbin, Zhang Juan, Qiao Xunin, et al. Rural households'livelihood resilience in poor mountainous areas under the background of targeted poverty alleviation: A case study of Qinba mountain areas in Henan province[J]. Journal of Arid Land Re-sources and Environment, 2020, 34(9): 53-59.] |

| [46] |

年四锋, 张捷, 张宏磊, 等. 基于危机响应的旅游地社区参与研究: 以汶川地震后大九寨环线区域为例[J]. 地理科学进展, 2019, 38(8): 1227-1239. [Nian Sifeng, Zhang Jie, Zhang Honglei, et al. Tourism community participation of tourism areas based on a crisis response perspective: Taking the Dajiuzhai region after the Wenchuan Earth-quake as an example[J]. Progress in Geography, 2019, 38(8): 1227-1239.] |

| [47] |

Lew A A, He Jingming, Gao Bin. Scale, change and resilience in community tourism plan-ning[J]. Resources Science, 2016, 38(9): 1635-1642. |

| [48] |

Kruse S, Abeling T, Deeming H, et al. Conceptualizing community resilience to natural hazards-the emBRACE framework[J]. Natural Hazards and Earth System Sciences, 2017, 17(12): 2321-2333. DOI:10.5194/nhess-17-2321-2017 |

| [49] |

Almutairi A, Mourshed M, Ameen R F M. Coastal community resil-ience frameworks for disaster risk management[J]. Natural Haz-ards, 2020, 101(2): 595-630. DOI:10.1007/s11069-020-03875-3 |

| [50] |

UNISDR. Disaster Preparedness for Effective Response: Guidance and Indicator Package for Implementing Priority Five of the Hyogo Framework[R]. United Nations, New York: Geneva, 2008.

|

| [51] |

Haggag M, Yosri A, El-Dakhakhni W, et al. Interpretable data-driven model for climate-induced disaster damage prediction: The first step in community resilience planning[J]. International Journal of Disaster Risk Reduction, 2022, 73(1): 102884. DOI:10.1016/j.ijdrr.2022.102884 |

| [52] |

Zolli A, Healy A M. Resilience: Why Things Bounce Back[M]. Londen: Hachette Publishing Group, 2012: 88-110.

|

| [53] |

葛怡, 史培军, 徐伟, 等. 恢复力研究的新进展与评述[J]. 灾害学, 2010, 25(3): 119-124, 129. [Ge Yi, Shi Peijun, Xu Wei, et al. Review and development of restoring force research[J]. Journal of Catastro-phology, 2010, 25(3): 119-124, 129. DOI:10.3969/j.issn.1000-811X.2010.03.025] |

| [54] |

Curt C, Tacnet J M. Resilience of critical infrastructures: Review and analysis of current approaches[J]. Risk Analysis, 2018, 38(11): 2441-2458. DOI:10.1111/risa.13166 |

| [55] |

Rachunok B, Bennett J, Flage R, et al. A path forward for leverag-ing social media to improve the study of community resilience[J]. International Journal of Disaster Risk Reduction, 2021, 59: 102236. DOI:10.1016/j.ijdrr.2021.102236 |

| [56] |

Pfefferbaum R L, Pfefferbaum B, Van H R L, et al. The communi-ties advancing resilience toolkit (CART)[J]. Journal of Public Health Management and Practice, 2013, 19(3): 250-258. DOI:10.1097/PHH.0b013e318268aed8 |

| [57] |

Moreno J, Lara A, Torres M. Community resilience in response to the 2010 tsunami in Chile: The survival of a small-scale fishing community[J]. International Journal of Disaster Risk Reduction, 2019, 33: 376-384. DOI:10.1016/j.ijdrr.2018.10.024 |

| [58] |

Simonovic S P, Peck A. Dynamic resilience to climate change caused natural disasters in coastal megacities quantification frame-work[J]. British Journal of Environment and Climate Change, 2013, 3(3): 378-401. DOI:10.9734/BJECC/2013/2504 |

| [59] |

Yoon D K, Kang J E, Brody S D. A measurement of community di-saster resilience in Korea[J]. Journal of Environmental Planning and Management, 2016, 59(3): 436-460. DOI:10.1080/09640568.2015.1016142 |

| [60] |

Sherrieb K, Norris F H, Galea S. Measuring capacities for commu-nity resilience[J]. Social Indicators Research, 2010, 99(2): 227-247. DOI:10.1007/s11205-010-9576-9 |

| [61] |

Fox-Lent C, Bates M E, Linkov I. A matrix approach to community resilience assessment: An illustrative case at Rockaway Peninsula[J]. Environment Systems and Decisions, 2015, 35(2): 209-218. DOI:10.1007/s10669-015-9555-4 |

| [62] |

Jordan E, Javernick-Will A. Indicators of community recovery: Content analysis and Delphi approach[J]. Natural Hazards Review, 2013, 14(1): 21-28. DOI:10.1061/(ASCE)NH.1527-6996.0000087 |

| [63] |

Rahman M S, Kausel T. Coastal community resilience to tsunami: A study on planning capacity and social capacity, Dichato, Chile[J]. IOSR Journal of Humanities and Social Science, 2013, 12(6): 55-63. DOI:10.9790/0837-1265563 |

| [64] |

Longstaff P H, Armstrong N J, Perrin K, Parker W M, et al. Build-ing resilient communities: A preliminary framework for assessment[J]. Homeland Security Affairs, 2010, 6. |

| [65] |

d'Armengol L, Castillo M P, Ruiz-Mallén I, et al. A systematic re-view of co-managed small-scale fisheries: Social diversity and adaptive management improve outcomes[J]. Global Environmental Change, 2018, 52: 212-225. DOI:10.1016/j.gloenvcha.2018.07.009 |

| [66] |

Bubeck P, Thieken A H. What helps people recover from floods?In-sights from a survey among flood-affected residents in Germany[J]. Regional Environmental Change, 2018, 18(1): 287-296. DOI:10.1007/s10113-017-1200-y |

| [67] |

Bruneau M, Chang S E, Eguchi R T, et al. A framework to quantita-tively assess and enhance the seismic resilience of communities[J]. Earthquake Spectra, 2003, 19(4): 733-752. DOI:10.1193/1.1623497 |

| [68] |

Sutton-Grier A E, Wowk K, Bamford H. Future of our coasts: The potential for natural and hybrid infrastructure to enhance the resil-ience of our coastal communities, economies, and ecosystems[J]. Environmental Science Policy, 2015, 51: 137-148. DOI:10.1016/j.envsci.2015.04.006 |

| [69] |

Chang S E, McDaniels T L, Mikawoz J, et al. Infrastructure failure interdependencies in extreme events: Power outage consequences in the 1998 Ice Storm[J]. Natural Hazards, 2007, 41(2): 337-358. DOI:10.1007/s11069-006-9039-4 |

| [70] |

Filimonau V, Coteau D D. Tourism resilience in the context of inte-grated destination and disaster management (DM2)[J]. International Journal of Tourism Research, 2020, 22(2): 202-222. DOI:10.1002/jtr.2329 |

| [71] |

Qasim S, Qasim M, Shrestha R P, et al. Community resilience to flood hazards in Khyber Pukhthunkhwa province of Pakistan[J]. In-ternational Journal of Disaster Risk Reduction, 2016, 18: 100-106. |

| [72] |

唐红林, 陈佳, 石若晗, 等. 乡村类型视角下干旱区社区恢复力评估及优化策略: 以民勤绿洲为例[J]. 中国沙漠, 2022, 42(4): 199-208. [Tang Honglin, Chen Jia, Shi Ruohan, et al. Evaluation and optimi-zation strategy of community resilience under perspective of rural types in arid areas: A case study in the Minqin Oasis in Gansu, China[J]. Journal of Desert Research, 2022, 42(4): 199-208.] |

| [73] |

杨莹, 林琳, 钟志平, 等. 基于应对公共健康危害的广州社区恢复力评价及空间分异[J]. 地理学报, 2019, 74(2): 266-284. [Yang Ying, Lin Lin, Zhong Zhiping, et al. Comprehensive evaluation and spa-tial differentiation of community resilience in Guangzhou based on response of the city to public health hazards[J]. Acta Geographica Sinica, 2019, 74(2): 266-284.] |