2. 华东师范大学 地理信息科学教育部重点实验室, 上海 200241;

3. 自然资源部超大城市自然资源时空大数据分析应用重点实验室, 上海 200241

2. Key Laboratory of Geographic Information Science(Ministry of Education), East China Normal University, Shanghai 200241, China;

3. Key Laboratory of Spatial-temporal Big Data Analysis and Application of Natural Resources in Megacities, Ministry of Natural Resources, Shanghai 200241, China

改革开放以来,中国经济快速发展,促进了地区之间的人口流动,人口向城市群区域聚集加速[1, 2]。2021年中国常住人口城镇化率达到64.7%,外来人口规模为3.85亿①。外来人口虽然在流入城市长期居住和工作,却难以真正融入当地社会[3, 4]。由于流入地与流出地在社会、文化、生活方式等多方面的差异,相比起经济融合,外来人口在归属感、认同感等心理融合层面面临更大的困境[5]。进入新时代以来,新型城镇化政策强调实现“人的城镇化”,致力于建设公平包容的社会,促进外来人口的城市归属已经成为重要的政策目标。因此,需要探讨外来人口的城市归属感及其影响因素,为提高外来人口的生活福祉和流入地城市的城镇化质量提供政策建议。

城市归属感是社会融合的心理维度指标之一,也是地理学和社会学领域的重要议题[6, 7]。长期居留是否能提升城市归属感受到学者的广泛关注。在国际移民研究中,经典同化论指出随着时间的推移,移民由于社会经济流动和文化适应最终融入主流城市社会[8]。研究指出,在流入城市的长期居住能够提高外来人口的城市归属感,显著提升城市融合水平[9]。然而,近年来也有研究表明,部分移民在流入地长期居住并未显示出融入程度和归属感的提升[10]。分层同化论认为,这可能是由于移民社会融合受到移民社会经济属性、社会文化背景和迁入地社会环境的分层作用,导致部分移民即使长期居留也难以融入当地主流社会[11]。实证研究中,空间关系(如居住区位、设施可达性、空间隔离)、种族歧视、制度障碍等因素都有可能影响移民的城市归属评价[12-14]。

从空间视角出发,已有研究关注居住空间对外来人口城市归属感的影响,试图回答,随着居留时间延长居住在不同城市空间的群体城市归属感是否存在差异。一些研究强调居住区位的作用,将中心城区或郊区居住看作影响城市归属感的重要因素。例如,Logan等在纽约和洛杉矶的研究发现,国际移民搬迁至社会经济水平更高的城市郊区有利于社会融合[15]。而由于城市人口组成与设施配置的差异,国内研究发现居住在城市郊区的外来人口更有可能面临较强的社会、经济和制度障碍以及较差的居住空间和公共服务[16],不利于提升外来人口对流入地城市的主观情感评价[17, 18]。另一些研究关注居住社区差异,提出搬入本地居民为主的城市社区有利于提升外来人口的城市归属感。例如,Massey等通过使用全美国社区特征调查以及美国多地的社交媒体调查等数据,发现迁往白人社区的国际移民及其后裔更有可能融入当地社会[19, 20];林赛南等依托2014年中国流动人口动态监测调查数据,对多个城市的不同社区开展比较分析,发现相较于城中村,长期居住于以本地人为主的正规城市社区能促进外来人口的城市归属感[21, 22]。此外,居住社区的美观和整洁程度、住宅规模、居住面积和房东评价都显著影响城市归属感[23, 24]。综合来看,空间因素对城市归属感形成具有显著影响,长期居住在衰退、边缘、相对隔离的区域可能限制外来人口经济与社会资本的构建,不利于其城市归属感的形成[25]。

近年来,社会融合研究受到新移动范式的影响,学者们对传统静态的研究展开反思,将流动性视角引入相关研究中。学者指出,个体对地方的情感在固定性与流动性的交织之中形成,改变了传统的固定的地方含义[26, 27]。个体在特定空间中长时间的经历更有可能形成地方感与归属感。段义孚在其《恋地情结》中指出,随着个体在某地生活时间的延长,其对该区域的情感会更加聚焦到正面环境上,并与之形成更多的交互,从而产生强烈的地方感。因此,城市归属感的形成不仅受到居住空间的影响,还与日常活动有关。已有研究发现,外来人口的通勤空间、社交网络空间、活动模式等对其城市归属感有影响[28, 29]。例如,孔翔等人对农民工随迁子女进行调查发现,他们课余活动内容相对简单且课余活动空间范围较小,与普通城市儿童活动空间的交叠程度较小,这种“隔离化”的特征不利于他们的城市融入[30]。Tan对东莞的外来人口进行深度访谈后发现,较差的社会经济状况、制造业快节奏的工作限制了外来人口下班后休闲活动的时空选择,使他们无法充分融入当地社会,但对临近工厂旁的社区广场的利用促使他们暂时融入了本地生活,并提升了他们的主观情感[31]。可见,外来人口对城市空间的利用可能会影响其城市归属感。然而现有城市归属感研究很少考虑外来人口城市空间利用特征,特别是在不同空间中的活动时长特征。对于不同居留时长的外来人口,他们对城市空间的利用表现出不同的特征,进而影响其城市归属感的形成。

综上,随着中国城市空间重构与个体流动性的增加,外来人口所面临的空间隔离与社会融合等问题日益突出,城市归属感作为社会融合的重要指标逐渐引起国内学者的关注。在空间层面,大部分研究直接使用居住空间代表外来人口与城市空间的关联,探讨居住空间区位与社区属性对城市归属感的影响。这些研究往往仅关注居住层面,只关注外来人口城市归属感的邻里效应,而忽视了外来人口复杂的日常活动空间与时间利用结构。这难以回答随着时间的推移,城市空间是如何塑造外来人口的城市归属这一问题。因此,本文从居留时长视角出发,探究不同外来人口在不同城市空间中的活动时长对城市归属感的影响。

2 研究区域与数据基础 2.1 研究区域本文以上海市为研究案例地。第七次人口普查数据显示,上海市2488.2万常住人口中,有近40% 为外来人口,外来人口的城市融合问题受到学术界和政府部门的广泛关注。这些外来人口中约有50.3% 居住于郊区②,这其中,他们除了集中于城中村外,还广泛居住在不同类型的城市社区。同时,居住在郊区的外来人口由于就业机会等方面的制约,其工作和生活很大程度集中在城市中心,形成与城市空间不同区域的复杂联系。以上海为案例开展外来人口城市融合研究既有利于促进外来人口对上海的情感融入,也能够为其他城市提供借鉴。

为识别外来人口的城市空间利用,本文根据已有研究将上海市划分为中心城区和郊区,并将郊区分为郊区新城和郊区其他地域。中心城区包括了上海外环线内的地域,该区域就业机会集中、设施配置完备、城市空间品质良好,集中体现了上海全球城市建设的发展水平[32]。上海市自1980年代末进入郊区化发展阶段以来,郊区在人口承载方面的重要性不断提升,然而郊区的设施配套相比中心城区依旧较为滞后,难以满足郊区居民日常生活需求。近年来,上海市的空间结构逐渐向多中心发展,郊区新城成为上海市疏解中心城区功能、构建郊区综合性节点的重要载体。经过长期建设发展,重点新城在人口吸引、就业配置、设施建设方面已初具规模[33],但是新城在满足居民多元活动的需求方面依旧存在短板[34]。可见城市不同空间能够提供的空间景观和生活设施存在较大差异,而这些空间可能对外来人口的城市情感产生差异化的影响。

2.2 数据来源本文基于2017年4月至7月开展的上海郊区居民出行与活动调查,该调查采用多阶段抽样方法,结合空间位置和区域发展特征,选取宝山区顾村镇、嘉定区江桥镇、闵行区梅陇镇、松江区九亭镇、青浦区徐泾镇、奉贤区南桥镇、金山区朱泾镇以及浦东新区张江镇、周浦镇和南汇新城镇为调查地。调查根据各区域人口组成开展社区抽样,共发放1593份问卷,其中有效问卷1140份,有效率为71.56%。调查样本中本地户籍人口占53.2%,外来人口占46.8%,外来人口比例比普查比例略高③。调查内容包括居民居住地信息、48小时(一个工作日和一个休息日)活动日志、上海城市归属感评价以及个体和家庭属性信息。

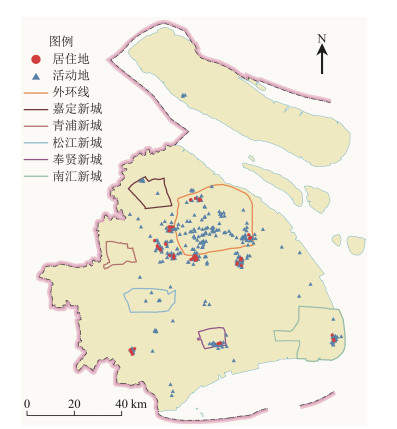

本文中外来人口指有跨市迁移但未取得上海户籍的人口。根据研究内容,剔除其中来沪年份、归属感评价缺失和活动日志信息不完整的样本,最终得到378个外来人口样本作为研究对象。图 1展示了他们居住地和活动地的分布情况。

|

图 1 外来人口居住地与活动地分布情况 Fig.1 Distribution of Residence and Activity Places of Migrants |

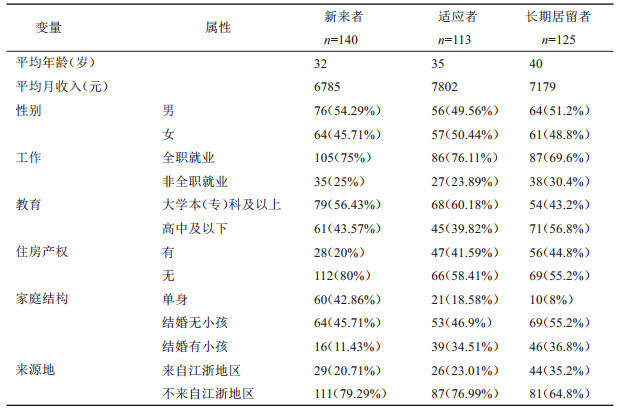

参考已有研究[35],本文根据外来人口在上海居留时长的分布状况,以5年为标准将其分为三类人群,分别是新来者(5年以下)、适应者(5—10年)和长期居留者(10年以上)。表 1展示了不同居留时长外来人口的社会经济属性。三个群体中,新来者平均收入更低、单身和租房比例更高;适应者平均收入和教育水平更高,其余指标均处在新来者与长期居留者中间;长期居留者平均年龄更高、已婚比例更高、更可能拥有住房产权。

| 表 1 不同居留时长外来人口的社会经济属性 Tab.1 Socio-economic Characteristics of Migrants with Different Residence Duration |

城市归属感是本文的因变量。本文使用五级量表收集外来人口上海城市归属感的评价,通过问题“请为您对上海的归属感进行评价”让居民进行打分,1代表非常没有归属感,5代表非常有归属感,分数越高表示归属感越强。

2.3.2 城市空间利用变量本文将城市空间利用定义为个体与城市空间交互的强度,即个体在不同城市空间中的活动时长。学者指出,个体只要在某个城市空间消耗自己一定的时间,就必然与周围环境和人群发生联系与交互,形成一种空间利用以满足自身需求[36, 37]。因而本文使用外来人口在不同城市空间中的家外活动时长对城市空间利用进行度量。

活动时长数据来自于问卷调查中的48小时(一个工作日和一个休息日)活动日志。已有研究指出,个体时空间行为具有稳定性和惯常性[38]。通过不同长度时空间行为特征的比较,学者认为连续48小时日志能够比较好的反映当代城市社会的时空节奏特征与居民日常生活规律[39],体现当代城市中居民个体在有工作制约和没有工作制约下的行为特征,这一方法被学者们普遍使用。活动日志记录了个体48小时内不同活动的地址和活动时长,通过在ArcGIS中对地址进行电子化,获取了不同活动的时空分布数据。为探究不同空间的影响,本文根据居民活动与居住社区的关系,将居民活动分为社区内活动和社区外活动。社区内活动指的是在社区空间范围内进行的活动。对于社区外活动,本文结合上海市不同地域在空间发展状况、设施数量和品质、提供的机会等方面的差异,将城市空间分为中心城区、郊区新城和郊区其他地域,分别计算活动时长。因此,城市空间利用指标使用每个样本平均每天在社区内、中心城区、郊区新城和郊区其他地域的活动时长进行测度。

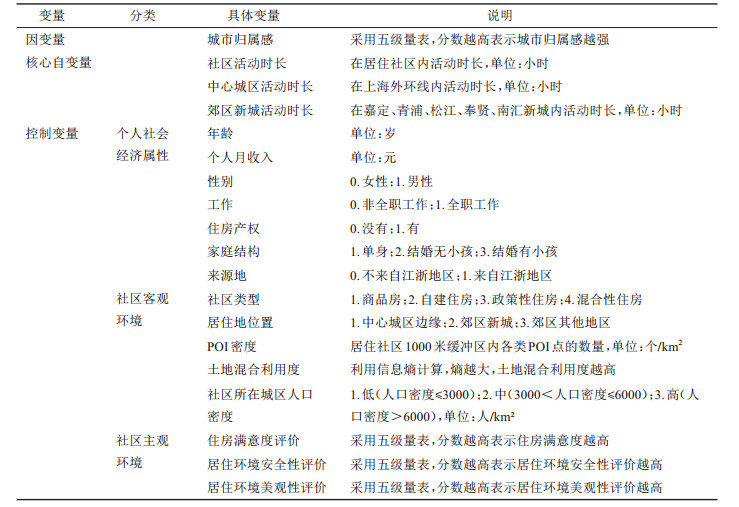

2.3.3 控制变量控制变量为样本的社会经济属性和社区主客观环境特征(表 2)。社会经济属性包括个体年龄、月收入、性别、工作、住房产权、家庭结构以及来源地。社区客观环境特征包括社区类型、居住地位置、POI密度和土地混合利用度。其中,POI密度采用居住社区1000米缓冲区内各类POI点的数量计算。土地混合利用度采用信息熵的计算方法,它考虑居住社区内不同土地利用类型所占面积的比例,较高的熵意味着该社区混合程度或土地利用多样性较高,计算公式为E= -∑(AijlnAij) / lnNj,其中Aij为缓冲区j中i类用地所占的比例,Nj为缓冲区j中用地类型的数量[40]。社区所在城区人口密度依据上海各区2017年人口与面积计算,并依据人口密度将青浦、奉贤、金山区划为低人口密度区;将宝山、嘉定、松江、闵行区划为中人口密度区;将浦东新区划为高人口密度区。社区主观环境特征包括住房满意度评价以及居住环境的安全性与美观性评价。

| 表 2 变量选择 Tab.2 Model Variables |

本文希望探究外来人口在社区、中心城区、郊区新城和郊区其他地域活动时长对城市归属感的作用,并比较这些空间因素对不同居留时长外来人口城市归属感的差异化效应。根据已有研究,本文提出3个研究假设:①社区活动能够增进居民邻里关系和社区融入,对城市归属感有正向影响;②在发展较好的中心城区和郊区新城活动有助于外来人口城市归属感的提升;③不同群体在城市熟悉程度、社会交往、行为模式存在差异,不同城市空间活动对他们的城市归属感存在差异化的影响。

为验证以上假设,本文构建了一系列有序Logistic模型开展分析。其中总模型为全部外来人口样本,并以新来者、适应者和长期居留者分别构建模型。模型因变量为外来人口的城市归属感。核心自变量为不同居留时长群体在不同城市空间中的活动时长。模型变量见表 2。

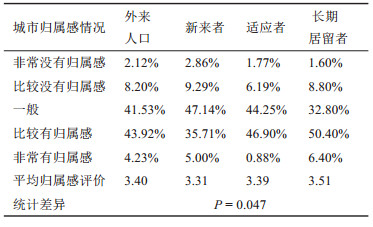

3 结果分析 3.1 城市归属感的群体差异上海郊区外来人口城市归属感平均得分3.40(表 3)。其中41.53% 的居民认为其城市归属感一般,43.92% 的居民比较有归属感,只有4.23% 的外来人口表示“非常有归属感”。新来者、适应者和长期居留者的城市归属感存在显著差异。长期居留者的城市归属感最高,为3.51,其中50.4%报告“比较有归属感”而6.4% 表示“非常有归属感”。适应者的平均城市归属感为3.39,略高于新来者,但其评价“非常有归属感”的比例偏低,仅占0.88%。新来者的平均归属感最低,为3.31。

| 表 3 外来人口城市归属感 Tab.3 City Belonging of Migrants |

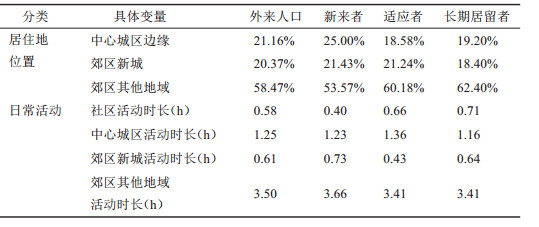

表 4比较了新来者、适应者和长期居留者居住区位与城市空间利用的差异。从居住地位置方面来看,外来人口中分别有21.16% 和20.37% 居住于中心城区边缘和郊区新城。其中,新来者在中心城区边缘和郊区新城居住的占比较高,分别为25% 和21.43%;而长期居留者则更多会选择郊区其他地域,居住占比为62.4%。从城市空间利用方面来看,外来人口在中心城区活动时长平均为1.25 h,远高于其在社区和郊区新城的活动时长。其中,新来者在郊区新城活动时长更长,平均为0.73 h;适应者在中心城区活动时长更长,平均为1.36 h;而长期居留者在社区活动时长更长,平均为0.71 h,说明这类群体在社区空间融入方面更好。

| 表 4 外来人口居住地位置和活动时长情况 Tab.4 Residence Location and Activity Duration of Migrants |

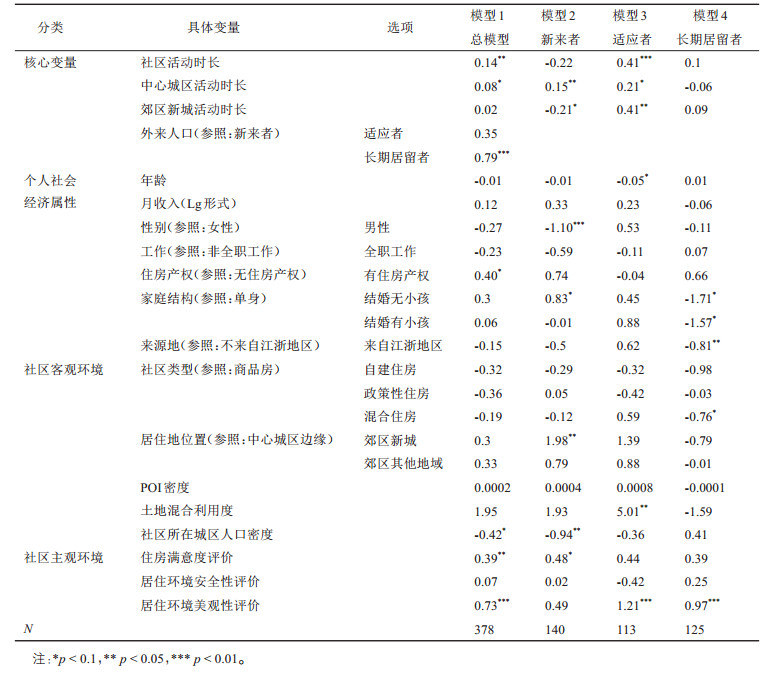

表 5报告了外来人口城市空间利用对城市归属感影响的模型结果。模型1显示,在控制社会经济属性等其它影响因素之后,长期居留者的城市归属感要显著高于新来者。这说明居留时间越长,外来人口的城市归属感越高,与现有研究一致[9]。

| 表 5 居留时长视角下外来人口城市归属感的有序Logistic模型 Tab.5 Orderly Logistic Model of Migrants' City Belonging from the Perspective of Residence Duration |

城市空间利用对城市归属感具有显著影响,并存在群体差异。模型1显示,社区内活动时长、中心城区内活动时长对外来人口的城市归属感有显著正向影响。这是由于,社区活动更有可能带来邻里互动进而提升外来人口的社会融入,而中心城区设施环境较好、人口组成更多元更有可能提升外来人口对城市的正向评价。但是新来者、适应者和长期居留者的城市归属感受城市空间利用的影响存在差异(模型2—4)。首先社区活动时长仅对适应者的城市归属感有显著的正向影响。相比起新来者,适应者逐渐适应上海,在与自己生活更紧密的社区中活动更有可能提升对城市的情感。中心城区活动时长对新来者和适应者的城市归属感有显著的正向影响;郊区新城活动时长对新来者的城市归属感有负向影响,但对适应者的城市归属感有正向影响。比较三类群体的差异可以看出,对未完全适应上海的新来者,在设施环境更好的中心城区活动更有助于满足他们的需求,提升对城市的情感。这与已有研究一致,中心城区对初入城市的外来人口具有重要的社会意义。通过居住、工作、日常活动等与中心城区紧密联系有助于提升城市满意度,增进社会融入[18]。而对于居留时长5—10年的适应者,郊区新城的作用逐渐提升,说明他们逐渐融入了上海郊区的生活,与郊区空间的联系更加紧密。值得注意的是,在城市不同地域的活动时长对长期居留者的城市归属感作用不显著,说明当在城市居住超过一定时间后,行为模式的影响逐渐降低,城市空间利用已不再影响他们的城市归属感。

社会经济属性对城市归属感的影响主要集中在性别、年龄、家庭结构、住房产权和来源地方面。年龄对适应者的城市归属感具有负向影响。这可能由于上海户口获取一般要求7年时间④,而适应者接近或超过这一时间尚未取得户口可能增加年龄带来的焦虑,削弱他们的城市归属感。相较于女性,男性新来者的城市归属感更低,这与已有研究一致[41]。在家庭结构方面,相较于单身,结婚无小孩的新来者城市归属感较强,而已婚的长期居留者城市归属感较低。受户籍政策和社会福利制度等限制,已婚长期居留者等有可能面临子女或老年父母随迁等带来的居住安排、子女教育、医疗保障等家庭负担,反而不利于去社会融入。有住房产权对外来人口的城市归属感有正向影响,这与以往研究一致[22]。在来源地方面,来自江浙地区的长期居留者城市归属感更低,这可能是由于这些外来人口的家乡距离上海较近且经济发展水平较高,使得他们回乡方便且也有不错的发展,加之在上海长期无法落户,二者交互作用削弱了他们对上海的城市归属感。然而,职业和收入对城市归属感的影响不显著。这可能有两方面原因。一方面,城市归属感是对城市情感的综合评价,收入、职业等经济因素的影响可能只是其中一个层面[42]。另一方面,本文同时考虑了收入和住房产权,在超大城市的上海拥有住房产权对外来人口城市归属感的影响更大[23, 43]。

社区主客观环境对城市归属感有显著影响。对于适应者,土地混合利用度较高的社区为他们提供了更多的便利,更有可能增进他们的城市归属感。社区类型对外来人口的归属感产生影响,对于长期居留者,混合住房削弱了他们的城市归属感。社区所在城区人口密度负向影响外来人口和新来者的城市归属感,这与国外研究存在差异[44],这可能受到不同国家人口密度的宏观差异影响。在上海,人口密集的城区意味着高昂的住房成本,这不利于外来人口,尤其是刚来上海的新来者的融入。在主观环境方面,居住环境美观性评价和住房满意度评价正向影响外来人口以及不同居留时长外来人口的城市归属感,这与以往的研究相一致[45]。

4 结论和讨论本文使用了2017年上海郊区居民活动与出行调查数据,以城市郊区外来人口为研究对象,基于居留时长视角,利用活动日志探究了在不同城市空间的活动时长对新来者、适应者和长期居留者的城市归属感的影响。研究发现:①在流入城市中的居留时长正向影响外来人口的城市归属感。②外来人口对社区和中心城区的利用正向影响他们的城市归属感。③城市空间利用对城市归属感的影响在不同居留时长外来人口中存在差异:社区利用正向影响适应者的城市归属感;中心城区利用正向影响新来者和适应者的城市归属感;郊区新城利用负向影响新来者城市归属感的同时,正向影响适应者的城市归属感;城市空间利用对长期居留者的城市归属感作用不显著。

与已有研究一致,本文也发现了社区对外来人口城市归属感的重要作用[22]。一方面,从社区环境来看,社区主客观环境对外来人口城市归属感具有正向影响。另一方面,从空间利用来看,外来人口在社区的活动时长正向促进外来人口对城市的归属。相比于已有研究关注社区区位和住房类型对社会融合的作用,本文进一步揭示了社区环境和社区活动的重要性。便利、美观、住房令人满意的社区能为居民提供良好的生活体验,而长时间的社区活动可能增加个体的社会资本,二者最终能增强居民对城市的归属。

本文从空间利用的角度,揭示了城市空间结构对于外来人口城市归属感的影响,指出中心城区活动有利于提升郊区外来人口的城市归属感。但同时,我们发现居住在中心城区边缘与郊区其他地域对外来人口城市归属感没有显著影响。这可能与中国快速郊区化的过程有关,郊区化促进了人口和工业的外迁,居住在不同区位的社区更多是居民受到房价制约下的选择,对于其城市情感没有显著影响。但城市中心依旧保留着更多优质的就业机会、更高品质的城市设施和更多元的城市文化。住在郊区的外来人口在城市中心往往从事工作和休闲等活动,更有可能提升其经济水平和生活质量,并增加其与本地人的接触机会,从而更有可能增加外来人口的社会融合机会。

本文通过不同群体的差异比较,揭示了城市空间利用与居留时长对外来人口城市归属感的交互作用。总体来看,城市空间利用对外来人口的城市情感建立呈现倒U型的作用效果。对于初入城市的外来人口,其城市归属受到宏观城市空间格局的影响更大,中心城区和郊区新城的活动对其城市归属有相反的影响。这可能有两方面原因。从环境方面来说,郊区设施配套和公共服务难以和中心城区相提并论。这使得新来者更愿意去中心城区活动,不便的郊区从而负向影响了他们的城市归属感。个人层面,新来者的适应能力和探索能力不足,需要得到更多便利设施和公共服务的帮助;他们对上海的熟悉程度较低,对上海的印象仅停留于上海市区,去市区活动更满足他们对上海的期待,间接促进了新来者对上海的城市归属感。随着居留时间的演进,外来人口的适应能力、探索能力和对上海的熟悉程度有所提升,城市宏观和微观格局对其城市归属感共同产生作用。一方面,中心城区和郊区新城活动都会提升其城市归属感。另一方面,外来人口与社区的联系加强,社区活动对于适应者的城市归属也有显著影响。但对于长期居留的外来人口来说,城市空间已经成为其生活的一部分,很难进一步提升其城市情感,反而是家庭结构、住房等的影响更加强烈。

综上,本文认为提升外来人口的城市融合需要从空间层面满足其日常生活需求。首先应从社区入手,提升社区环境品质,构建居民15分钟社区生活圈,为居民生活提供便利、美观的空间基础,以促进外来人口的城市情感融入。此外,随着郊区新城在承载外来人口方面的作用不断提升,需要关注与外来人口生活息息相关的郊区空间建设,减轻外来人口对中心城区的依赖,提升郊区新城情感归属的塑造能力。

最后,本文也存在以下不足。第一,由于本文所使用的数据只是截面数据,无法以个体为单位从时间序列上了解外来人口城市归属感的变化,并且两日活动日志调查对居民城市空间利用的反映有限,未来需要更多、更长时间的追踪调查。第二,城市归属感不仅受到城市空间利用强度的影响,也受到城市空间利用的多样性的影响。因此,在未来的研究中,需要进一步考虑活动的类型、质量评价等方面。第三,本文只考虑了不同空间中的活动时长,并没考虑外来人口在这些空间中的设施可达性、社会群体状况等,未来可以进一步分析这些空间中不同环境和人群特征对外来人口归属感的影响。

注释:

① 数据来源于《中国统计年鉴2022》,其中外来人口是指人户分离人口中扣除市辖区内人户分离的人口。市辖区内人户分离的人口是指一个直辖市或地级市所辖区内和区与区之间,居住地和户口登记地不在同一乡镇街道的人口。

② 数据来源于《上海市第七次全国人口普查主要数据公报(第二号)》,其中郊区指闵行、宝山、嘉定、金山、松江、青浦、奉贤、崇明区。

③《上海市2010年第六次全国人口普查主要数据公报》显示上海市常住人口中,外来人口占比39%;《上海市第七次全国人口普查主要数据公报(第一号)》显示上海市常住人口中,外来人口占比42.1%。

④ 参考《持有(上海居住证)人员申办本市常住户口办法实施细则》。

| [1] |

方创琳. 新发展格局下的中国城市群与都市圈建设[J]. 经济地理, 2021, 41(4): 1-7. [Fang Chuanglin. China's urban agglomeration and metropolitan area construction under the new development pattern[J]. Economic Geography, 2021, 41(4): 1-7.] |

| [2] |

曹广忠, 陈思创, 刘涛. 中国五大城市群人口流入的空间模式及变动趋势[J]. 地理学报, 2021, 76(6): 1334-1349. [Cao Guangzhong, Chen Sichuang, Liu Tao. Changing spatial patterns of internal migration to five major urban agglomerations in China[J]. Acta Geographica Sinica, 2021, 76(6): 1334-1349.] |

| [3] |

吴缚龙, 李志刚. 转型中国城市中的社会融合问题[J]. 中国城市研究, 2013(1): 27-38. [Wu Fulong, Li Zhigang. Social integration in transitional urban China[J]. China Urban Studies, 2013(1): 27-38.] |

| [4] |

宁越敏, 杨传开. 新型城镇化背景下城市外来人口的社会融合[J]. 地理研究, 2019, 38(1): 23-32. [Ning Yuemin, Yang Chuankai. Social integration of rural migrants under the background of new-type urbanization[J]. Geographical Research, 2019, 38(1): 23-32.] |

| [5] |

曾通刚, 杨永春, 满姗. 中国城市流动人口心理融入的地区差异与影响因素[J]. 地理科学, 2022, 42(1): 126-135. [Zeng Tonggang, Yang Yongchun, Man Shan. Regional differences and influencing factors of urban migrants' psychological integration in China[J]. Scientia Geographica Sinica, 2022, 42(1): 126-135.] |

| [6] |

刘志林, 柴彦威. 时空间行为视角下的城市社会融合研究[J]. 人文地理, 2022, 37(6): 30-38, 117. [Liu Zhilin, Chai Yanwei. Urban social cohesion research from a space-time behavior approach[J]. Human Geography, 2022, 37(6): 30-38, 117.] |

| [7] |

杨菊华. 流动人口在流入地社会融入的指标体系——基于社会融入理论的进一步研究[J]. 人口与经济, 2010(2): 64-70. [Yang Juhua. Index of assimilation for rural-to-urban migrants: A further analysis of the conceptual framework of assimilation theory[J]. Population and Economics, 2010(2): 64-70.] |

| [8] |

Park R E, Burgess E W. Introduction to the Science of Sociology[M]. Chicago: University of Chicago Press, 1921: 440-448.

|

| [9] |

刘涛, 陈思创, 曹广忠. 流动人口的居留和落户意愿及其影响因素[J]. 中国人口科学, 2019(3): 80-91, 127-128. [Liu Tao, Chen Sichuang, Cao Guangzhong. Migrants' intentions of settlement and hukou transfer and their determinants[J]. Chinese Journal of Population Science, 2019(3): 80-91, 127-128.] |

| [10] |

Du H M, Li S M, Hao P. 'Anyway, you are an outsider': Temporary migrants in urban China[J]. Urban Studies, 2018, 55(14): 3185-3201. DOI:10.1177/0042098017691464 |

| [11] |

Portes A, Zhou M. The new second generation: Segmented assimilation and its variants[J]. The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 1993, 530(1): 74-96. DOI:10.1177/0002716293530001006 |

| [12] |

Bobo L, Zubrinsky C L. Attitudes on residential integration: Perceived status differences, mere in-group preference, or racial prejudice[J]. Social forces, 1996, 74(3): 883-909. DOI:10.2307/2580385 |

| [13] |

Wu F L. Neighborhood attachment, social participation, and willingness to stay in China's low-income communities[J]. Urban Affairs Review, 2012, 48(4): 547-570. DOI:10.1177/1078087411436104 |

| [14] |

仝德, 曹志强, 曹广忠. 乡-城、城-城流动人口落户意愿的影响因素及其差异[J]. 地理科学, 2022, 42(7): 1135-1145. [Tong De, Cao Zhiqiang, Cao Guangzhong. Different factors influencing the Hukou transfer intention of rural-urban and urban-urban floating population[J]. Scientia Geographica Sinica, 2022, 42(7): 1135-1145.] |

| [15] |

Logan J R, Zhang W Q, Alba R D. Immigrant enclaves and ethnic communities in New York and Los Angeles[J]. American Sociological Review, 2002, 67(2): 299-322. DOI:10.1177/000312240206700207 |

| [16] |

Shen J. Stuck in the suburbs? Socio-spatial exclusion of migrants in Shanghai[J]. Cities, 2017, 60: 428-435. DOI:10.1016/j.cities.2016.03.008 |

| [17] |

刘义, 刘于琪, 刘晔, 等. 邻里环境对流动人口主观幸福感的影响——基于广州的实证[J]. 地理科学进展, 2018, 37(7): 986-998. [Liu Yi, Liu Yuqi, Liu Ye, et al. Impacts of neighborhood environments on migrants' subjective wellbeing: A case study of Guangzhou, China[J]. Progress in Geography, 2018, 37(7): 986-998.] |

| [18] |

戴颖宜, 周素红, 文萍. 流动人口主观幸福感影响因素及其对"人民城市" 建设的启示[J]. 城乡规划, 2022(2): 84-92. [Dai Yingyi, Zhou Suhong, Wen Ping. Research on the influencing factors of floating population's subjective well-being and its enlightenment to the construction of people's city[J]. Urban and Rural Planning, 2022(2): 84-92.] |

| [19] |

Massey D S, Mullan B P. Processes of Hispanic and black spatial assimilation[J]. American Journal of Sociology, 1984, 89(4): 836-873. DOI:10.1086/227946 |

| [20] |

Massey D S, Denton N A. Spatial assimilation as a socioeconomic outcome[J]. American Sociological Review, 1985, 50(1): 94-106. DOI:10.2307/2095343 |

| [21] |

Lin S N, Wu F L, Li Z G. Social integration of migrants across Chinese neighbourhoods[J]. Geoforum, 2020, 112: 118-128. DOI:10.1016/j.geoforum.2020.04.008 |

| [22] |

Lin S N, Wu F L, Li Z G. Beyond neighbouring: Migrants' place attachment to their host cities in China[J/OL]. Population, Space and Place, 2021, 27(1): e2374. http://doi.org/10.1002/psp.2374.

|

| [23] |

Lewicka M. What makes neighborhood different from home and city? Effects of place scale on place attachment[J]. Journal of Environmental Psychology, 2010, 30(1): 35-51. DOI:10.1016/j.jenvp.2009.05.004 |

| [24] |

陈凯仁, 龙茂乾, 李贵才. 超大城市城中村外来人口归属感研究——以深圳上步村为例[J]. 地域研究与开发, 2017, 36(5): 64-68, 74. [Chen Kairen, Long Maoqian, Li Guicai. Sense of belonging of immigrant in urban village of megacity: A case study of Shangbu village in Shenzhen[J]. Areal Research and Development, 2017, 36(5): 64-68, 74.] |

| [25] |

Wu F L, Logan J. Do rural migrants 'float' in urban China? Neighbouring and neighbourhood sentiment in Beijing[J]. Urban Studies, 2016, 53(14): 2973-2990. DOI:10.1177/0042098015598745 |

| [26] |

Di Masso A, Williams D R, Raymond C M, et al. Between fixities and flows: Navigating place attachments in an increasingly mobile world[J]. Journal of Environmental Psychology, 2019, 61: 125-133. DOI:10.1016/j.jenvp.2019.01.006 |

| [27] |

叶超, 塔娜. 重建地方: 人文地理与GIS结合研究的路径[J]. 地理科学进展, 2020, 39(8): 1249-1259. [Ye Chao, Ta Na. Rebuild place: The thoughts of place in human geography and their connections with GIS[J]. Progress in Geography, 2020, 39(8): 1249-1259.] |

| [28] |

Luo X I, Hipp J R, Butts C T. Does the spatial distribution of social ties impact neighborhood and city attachment? Differentials among urban/rural contexts[J]. Social Networks, 2022, 68: 374-385. DOI:10.1016/j.socnet.2021.10.001 |

| [29] |

赵春雨, 孙亚军, 丁茹栩. 行为空间视角下合肥市外来务工人员城市融入研究[J]. 人口与发展, 2022, 28(5): 136-147. [Zhao Chunyu, Sun Yajun, Ding Ruxu. Urban integration research of migrant workers in Hefei from the perspective of behavioral space[J]. Population and Development, 2022, 28(5): 136-147.] |

| [30] |

孔翔, 陶印华, 龙丁江. 农民工随迁子女的课余空间行为及其对城市融入的影响研究——基于上海市某小学学生的调查[J]. 人文地理, 2018, 33(2): 18-25, 137. [Kong Xiang, Tao Yinhua, Long Dingjiang. A study on migrant children's after-school spatial behavior and its impact on their urban integration: Based on the investigation of students in a primary school, Shanghai[J]. Human Geography, 2018, 33(2): 18-25, 137.] |

| [31] |

Tan Y N. Temporary migrants and public space: A case study of Dongguan, China[J]. Journal of Ethnic and Migration Studies, 2021, 47(20): 4688-4704. DOI:10.1080/1369183X.2020.1732615 |

| [32] |

孙斌栋, 石巍, 宁越敏. 上海市多中心城市结构的实证检验与战略思考[J]. 城市规划学刊, 2010(1): 58-63. [Sun Bindong, Shi Wei, Ning Yuemin. An empirical study on the polycentric urban structure of Shanghai and strategies in future[J]. Urban Planning Forum, 2010(1): 58-63.] |

| [33] |

张天然, 王波, 訾海波, 等. 上海五个新城职住空间特征对比研究[J]. 上海城市规划, 2021(4): 44-52. [Zhang Tianran, Wang Bo, Zi Haibo, et al. A comparative study on the spatial characteristics of job-housing in five new towns in Shanghai[J]. Shanghai Urban Planning Review, 2021(4): 44-52.] |

| [34] |

朱秋宇, 塔娜. 空间行为视角下的上海郊区新城生活空间研究——以奉贤与南汇新城为例[J]. 现代城市研究, 2022(7): 48-57. [Zhu Qiuyu, Ta Na. A study on the new town's living space in suburb Shanghai from the perspective of spatial behavior: A case study in Fengxian and Nanhui new towns[J]. Modern Urban Research, 2022(7): 48-57.] |

| [35] |

刘涛, 彭荣熙, 曹广忠. 流动人口居留稳定性的群体分异与空间格局[J]. 人文地理, 2021, 36(3): 37-46. [Liu Tao, Peng Rongxi, Cao Guangzhong. Duration of residence at destination among China's internal migrants: Group differences and spatial variations[J]. Human Geography, 2021, 36(3): 37-46.] |

| [36] |

张雪, 柴彦威. 西宁城市居民家内外活动时间分配及影响因素——基于结构方程模型的分析[J]. 地域研究与开发, 2017, 36(5): 159-163. [Zhang Xue, Chai Yanwei. Time allocation of in-home and out-of-home activities and the influence factors of urban residents in Xining City: Based on SEM[J]. Areal Research and Development, 2017, 36(5): 159-163.] |

| [37] |

杨红, 申犁帆, 胡议文, 等. 老年人地铁出行时空特征及与建成环境非线性关系——以武汉市为例[J]. 地理科学进展, 2023, 42(3): 491-504. [Yang Hong, Shen Lifan, Hu Yiwen, et al. Spatial and temporal characteristics of elderly people's metro travel behavior and its non-linear relationship with the built environment: A case study of Wuhan city[J]. Progress in Geography, 2023, 42(3): 491-504.] |

| [38] |

Golledge R G, Timmermans H. Behavioural Modelling in Geography and Planning[M]. London: Croom Helm, 1988: 368-398.

|

| [39] |

申悦, 柴彦威, 郭文伯. 北京郊区居民一周时空间行为的日间差异[J]. 地理研究, 2013, 32(4): 701-710. [Shen Yue, Chai Yanwei, Guo Wenbo. Day-to-day variability in activity-travel behavior based on GPS data: A case study in suburbs of Beijing[J]. Geographical Research, 2013, 32(4): 701-710.] |

| [40] |

朱秋宇, 塔娜. 职住建成环境对郊区居民通勤方式的影响——以上海市为例[J]. 世界地理研究, 2021, 30(2): 433-442. [Zhu Qiuyu, Ta Na. The impact of built environment in neighborhood and workplace on suburban residents' commuting mode: A case study in Shanghai[J]. World Regional Studies, 2021, 30(2): 433-442.] |

| [41] |

Rollero C, Norma D P. Place attachment, identification and environment perception: An empirical study[J]. Journal of Environmental Psychology, 2010, 30(2): 198-205. DOI:10.1016/j.jenvp.2009.12.003 |

| [42] |

Mohabir N, Jiang Y P, Ma R F. Chinese floating migrants: Ruralurban migrant labourers' intentions to stay or return[J]. Habitat International, 2017, 60: 101-110. DOI:10.1016/j.habitatint.2016.12.008 |

| [43] |

Huang Z H, Du X J, Yu X F. Home ownership and residential satisfaction: Evidence from Hangzhou, China[J]. Habitat International, 2015, 49: 74-83. DOI:10.1016/j.habitatint.2015.05.008 |

| [44] |

Westin K. Place attachment and mobility in city regions[J]. Population, Space and Place, 2016, 22(8): 722-735. DOI:10.1002/psp.1949 |

| [45] |

Du H M. Place attachment and belonging among educated young migrants and returnees: The case of Chaohu, China[J/OL]. Population, Space and Place, 2017, 23(1): e1967. http://doi.org/10.1002/psp.1967.

|