随着中国城市迈入“存量优化”时代[1],城市更新成为城市应对日益紧张的资源环境,进一步推进城镇化高质量发展,增强竞争力和经济活力的关键方式[2]。以提升物质结构使用价值为目标的传统城市更新正在向以物质更新为手段,社会与文化更新为实质的有机城市更新转向[2]。在此背景下,空间的生产理论为城市更新研究提供了一种新的方法和视角,成为解释城市更新过程中出现的空间现象、空间问题以及城市更新运作机制的重要理论工具。

“空间的生产”理论是20世纪70年代由列斐伏尔在《空间的生产》一书中首先提出,该理论认为(社会) 空间是(社会的) 产物,建构了物质空间、精神空间和社会空间三元一体的空间的生产过程的理论框架即“空间三元辩证法”[3, 4],统一了物质空间和社会空间的演化过程,开辟了空间的动态分析。目前,空间的生产理论已被广泛应用于城市更新研究领域[5-8],绝大多数的实证研究都着眼于具体的空间生产实践和问题,依托空间的生产理论构建相应的分析框架,着重讨论权力、资本、社会、公众与媒体等空间中的多元利益主体在实践中对城市新区[9, 10]、城中村[11, 12] 和城市休闲空间[13, 14]等空间类型的生产和再生产以及多元利益主体与空间的相互作用,聚焦各类空间类型的演化过程与再生产机制。对于城市新区空间的生产来说,主要强调空间的政治属性、领域等空间维度的研究,政府通过政策制度和规划手段,成为新区空间的生产主导者,分析框架表现出权力空间的分析范式,其空间的生产实质是权力重构和空间重组交织的过程[9]。对于城中村和城市休闲空间的生产来说,主要强调资本逻辑的核心地位,构建“资本—权力”分析框架解释其空间的生产机制[15, 16],城中村在政府、企业、村集体和村民、市民以及外来务工人员等各方主体合作与斗争的矛盾中形成了空间的生产合力[17],城市休闲空间则在权力和资本的塑造下出现了空间使用者的置换、地方意义的嬗变以及传统社会关系的破裂[13, 18]。此外,还有基于“行动者—空间”分析框架实现微空间的微更新分析,借助行动者网络贴近日常生活实践的空间,强调创造一个以使用者为本的空间,恢复居民对生活空间改善和创造的主动权[19]。

城市休闲空间的生产包括历史文化街区的塑造[20]、老工业区的转型[21]和城市旧区改造[6]等多种类型。而城市老工业区的转型是城市更新的关键环节和重要的组成部分,目前关于城市老工业区空间的生产研究多从产业发展、工业遗产保护的视角分析城市老工业区内的某个更新项目空间的再生产过程,从而挖掘老工业区空间的再生产机制,主要聚焦创意文化休闲产业对老工业区空间的生产作用机制[21-23]。但是,现有研究仍存在以下几个问题,首先,中国城市老工业区如今正面临着经济下滑、社会民生滞后、基础设施老化、生态环境破坏等多层面的问题[24-26],已有研究大多仅关注老工业区的工业遗址向文化创意产业转型的单一性经济层面的问题[22, 23, 27, 28],对老工业区经济、社会、文化、生态等综合性问题研究较少;其次,虽然关于老工业区物质、文化、社会等各层级的更新均有相关研究[29, 30],但是对各层面之间联系和作用关系缺乏认知,而事实证明城市老工业区物质、文化和社会等各层面是彼此联系和相互促进的关系,共同实现城市老工业区的更新改造;最后,在分析框架的构建上,前人往往只聚焦产业发展、工业遗产保护、文化历史、空间利益主体、空间功能和意义几个角度中的一个或几个方面,分析框架零散、缺乏系统性。

鉴于此,本文以合肥市瑶海老工业区为分析案例,从空间实践、空间表象、表征性空间三个方面构建集利益主体、产业发展、工业遗产保护、文化历史以及空间功能和意义等多角度于一体的系统性分析框架,同时关注城市老工业区的经济、社会、文化和生态问题,揭示老工业区物质更新、文化更新和社会更新三者之间的联系和作用关系,从而得出城市老工业区更新改造过程中空间的再生产机制,兼顾权力—资本视角和日常生活视角,透过空间现状去深究其背后社会域的权力逻辑、资本逻辑、社会逻辑。研究为合理利用与管理城市空间资源、引导城市健康发展、构建人地关系协调的空间秩序提供科学的依据。

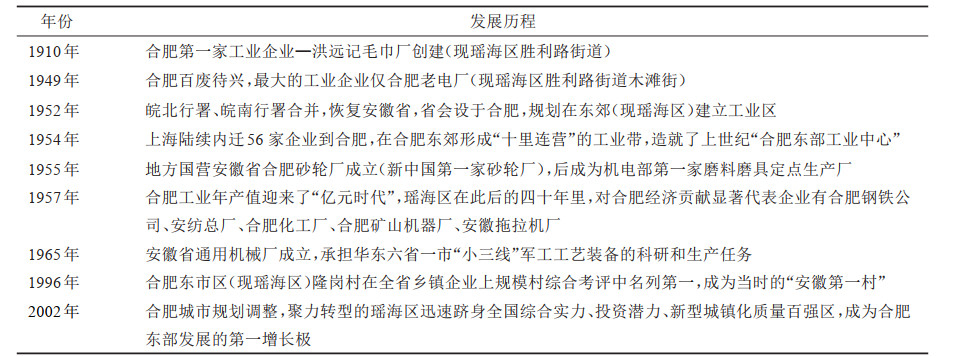

2 研究区概况与方法 2.1 案例区概况瑶海老工业区位于合肥市瑶海区南部,与包河区毗邻,四至范围为东至郎溪路、广德路、钟油坊路,西至当涂路,南至南淝河,北至凤阳路,总面积大约为13.3 km2 (图 1)。2013年,瑶海区被国务院列为全国21个老工业搬迁改造试点区之一,也是安徽唯一一个城区工业区。2016年合肥市提出建设以瑶海老工业区为核心,总面积达33.8 km2,横跨瑶海区、包河区和肥西县三地的合肥东部新中心,其中瑶海区占地约17.7 km2,占总面积约二分之一。

|

图 1 瑶海老工业区区位图 Fig.1 Yaohai Old Industrial Area Location Map |

建国初期,中央在合肥市瑶海区投资建设了包括钢铁、化工、纺织、机电等重大工业项目,为合肥市乃至国家经济建设和社会发展作出过巨大的贡献(表 1)。近年来,瑶海老工业区依托优越的老城区位、厚重的工业文化遗产(2018年,合肥钢铁厂高炉区被国家工信部认定为第二批国家工业遗产)、广阔的主城空间,以及国字号全国老工业城区搬迁改造试点和省市配套政策,着力探索符合合肥城市建设的新样板以实现老城区转型发展。

| 表 1 瑶海区工业发展历程 Tab.1 Industrial Development History of Yaohai District |

课题组曾于2021年3月、6月赴案例地进行实地调研,综合实地调研和官网资料,熟知瑶海老工业区发展历史和后续的更新规划;并于2021年10月对瑶海老工业区的普通居民、合肥钢铁厂退休工人、附近商户以及相关工作人员进行半结构化访谈、录音,后期将其整理为逐字稿,以供案例分析。本文所用数据具体来自于四个方面:①经济社会统计资料,来自合肥市、瑶海区的统计年鉴和统计公报;②相关规划报告,来自于合肥市东部新中心的城市发展规划资料;③访谈资料,来自对瑶海老工业区的实地调研;④图形图像资料,来自于实地拍摄和网络。

2.3 研究方法本文采用理论与实证相结合的方法,首先,基于列斐伏尔空间的生产理论,综合城市更新、空间重构和传统工业城市、工业区转型等相关研究进展,总结城市老工业区空间的再生产基本理论和分析框架;其次通过参与观察、政策文本资料收集和访谈所获取的资料对研究区进行观察和实证分析,从个别到一般,归纳出老工业区空间的再生产本质属性和发展规律。

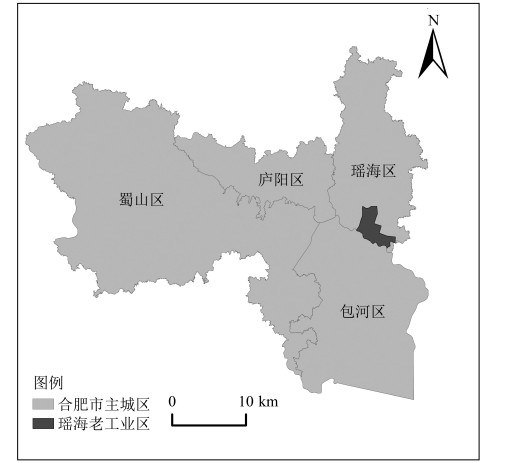

3 理论基础与研究框架 3.1 理论基础:空间的生产理论列斐伏尔在“空间的生产理论”中提出任何空间的生产都可以用空间实践、空间表象和表征性空间进行分析和解释[4]。

空间实践在空间类型层面表现为物质空间,是空间的物质基础,它同时涵盖了建成环境及其生产过程;空间表象在空间类型层面表现为精神空间,是拥有权力的强者意识形态层面所构想的空间,往往通过符号、规划、蓝图等表现出来[3];表征性空间在空间类型层面表现为社会空间,是物质空间与精神空间完美结合的空间形式,它直接与人的生活相关,是日常生活的空间,具体表现为多元主体通过博弈以争取各自的利益[4, 34]。

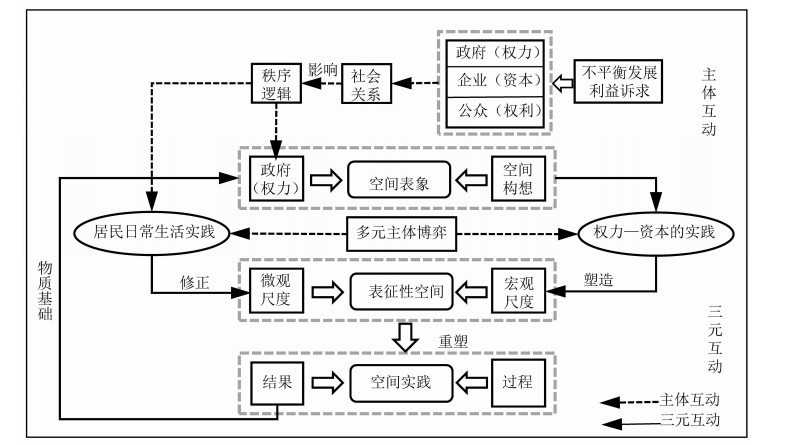

空间实践、空间表象和表征的空间三者并不是顺序关系,而是具有多重辩证和张力的相互生成和建构关系[9] (图 2)。空间实践和空间表象在本质上是生产力和生产关系的联系[30],社会精英和统治阶层对空间实践的想象与建构形成空间表象,反过来又会通过空间表象的实践达到改造和控制空间实践的目的。表征性空间是空间实践和空间表象的有机融合[32],是空间实践和空间表象解构和重构后产生的新的开放性的选择,是辩证法中“否定之否定”和螺旋式上升的过程[33],在表征性空间中居民通过对日常生活的实践达到对空间实践的重塑和对空间表象的超越。

|

图 2 空间三元辩证法的理论模型 Fig.2 Theoretical Model of the Spatial Triadic Dialectic |

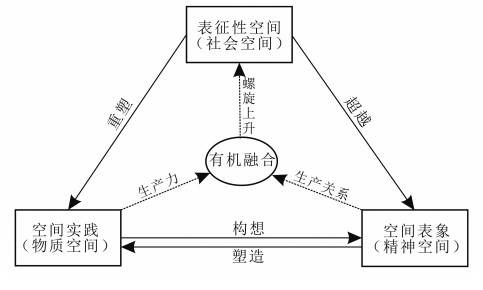

城市老工业区的更新改造本质上是权力和资本主导,居民参与的空间的再生产过程。面对老工业区物质结构的贬值和社会结构的底层化,以政府为代表的权力希望实现经济的复兴,借助于城市规划、政策等政治工具形成“空间表象”的构想,而又由于中国公有产权的国家制度背景使得政府的政策导向可以引导资本流向,以企业(开发商) 为代表的资本看到了城市老工业区的空间再开发价值,希望实现老工业区空间的再价值化以达到资本的增值和积累,因此政府(权力) 和企业(资本) 结成增长联盟,密切合作建立各种融资平台,合谋进行老工业区基础设施等建成环境建设,共同实践政府(权力)“空间表象”的构想。权力和资本作用下的空间的再生产,物质更新仅是手段,社会文化更新才是实质。老工业区的更新改造将新兴阶层拉进来,居住空间由单位自建房转变为封闭的商品房,单位社会终结、社会分异与隔离加剧。此外,以新旧和谐共生的方式使得老工业区的文化得以传承和延续,让文化成为老工业区的特色所在。居民参与空间的生产是有限的,城市老工业区更新改造的初期居民的日常生活空间几乎完全配合权力和资本塑造的空间,但是随着居住空间和消费空间的成熟和完善,居民通过空间选择和消费融入到日常生活空间的生产过程中,逐渐成为老工业区空间的再生产的重要参与者,积极地争取自己的利益诉求(图 3)。

|

图 3 基于空间的生产理论的城市老工业区空间的再生产机制研究框架 Fig.3 Research Framework of Spatial Reproduction Mechanism of Urban Old Industrial Areas Based on Spatial Production Theory |

老工业区空间表象的显著特征是政府基于公共利益的空间构想。

(1) 地方政府复兴经济的强烈动机推动着老工业区的空间再生产。面对传统老工业区存在的产业老化和经济衰退,政府为了实现城市现代化和经济的发展,把调整产业结构作为老工业区空间更新的主体,推动了产业结构由传统工业向新兴服务业的转变。瑶海老工业区自2014年被纳入全国城区老工业区搬迁改造试点以来,当地政府始终坚持产业立区的区域发展主导政策,突出产业高端,引入商业商务、科技智慧、文化创意、休闲旅游、教育科研、物流商贸、健康疗养、生态居住等八大产业业态。未来将成立大数据产业联盟,打造元宇宙产业创新应用基地,并且预计2023年开展新一轮科技创新主体培育三年行动,实施“专精特新”裂变倍增计划。

(2) 可持续发展推动城市老工业区开展涵盖物质、精神、文化和社会再生,注重各主体利益均衡的“有机更新”。城市老工业区的人口集聚是由工业生产集聚引起的,因此其空间中以传统工业企业集聚为主并混杂着一定数量的居住区,空间核心功能是生产功能,居民的生活环境和质量无法保证,空间权利被一定程度的剥夺。但是要想实现老工业区长远的可持续发展,空间中多元主体的利益都需要有所考量,尤其是作为空间主要使用者的居民。因此地方政府在建构“空间表象”的过程中必须统筹经济振兴、社区发展和生态环境改善。当前瑶海老工业区被政府定位为东部中心、青年中心和双创中心,将承担合肥东部地区商业、商务、文化、创意、居住、旅游、配套等综合功能, 成为新时代城市中心的典范,具体规划结构为:一心(CBD核心);一湾(瑶海湾);一廊(工业文明廊道);一轴:(位于CBD核心区,连接高炉区和瑶海湾的特色景观轴);两带(南淝河滨水生态景观带、核心区内部的滨水景观活动带);六区(中央商务区、两个创新研发区、三个开放式混合社区),规划突出文化传承、绿色环保、智能安全、产业高端、幸福宜居五大特点。

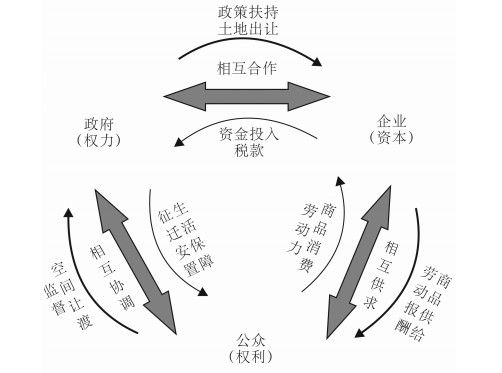

4.2 表征性空间:多元利益主体博弈下的空间重塑城市老工业区表征性空间的显著特征是多元利益主体博弈下的空间重塑。关于多元利益主体,相关研究中主要提及资本、权力、政府、企业、居民、社会、开发商和规划设计者等关键词,本研究综合前人研究以及城市老工业区更新的特定背景,认为政府、企业和公众可代表城市老工业区空间的生产中的主要利益主体。政府是权力的拥有者,无论是规划设计者还是高校、专家、学者都是按照政府的要求参与老工业区空间的再生产;企业是资本的拥有者,既包括开发商也包含入驻的新兴产业;公众拥有的则是权利,可代表原居民、新居民等各种社会力量。城市老工业区中多元利益主体的关系如图 4所示。

|

图 4 城市老工业区多元主体的关系 Fig.4 The Relationship of Multiple Subjects in Old Urban Industrial Areas |

(1) 权力—资本增长联盟塑造了更加优越的经济发展环境,为城市老工业区物质空间和社会空间的生产提供了必要的利益驱动。在更新之初,土地资源的价值还未凸显且重大的基础设施建设投资成本大回报周期长,对民营资本的吸引力不足,因此,体现政府权力意志的国有开发公司的资本投入对原始资金的积累起到重要的作用。政府和国有开发公司通过城市基础设施、产业园等建成环境建设,改善投资环境,吸引民营资本的流入。随着投资环境的改善和资本的进一步积累,政府和资本形成城市增长联盟,政府出地企业出资,合谋进行大规模的居住、购物、娱乐和文化等消费空间建设。权力和资本的合作既缓解了政府财政投入有限性的困难,也实现了政府发展经济的目标和资本逐利的诉求,同时改善了居民的生活环境和生活质量。瑶海老工业区政府与央企——中国宝武钢铁有限公司共同打造中国宝武安徽数字经济产业园,为瑶海老工业基地转型发展提供空间载体和配套服务。此外瑶海区政府建立与各类投资主体之间“公私合营”的合作模式来为大规模的更新项目提供资金,如唐桥公园一期项目施工由合肥东部新中心建设投资有限公司提供资金,而此公司的股东为合肥市瑶海区国有资产经营有限责任公司以及合肥城改投资建设集团有限公司。

(2) 居民“日常生活的空间”影响力逐步提高,居民逐渐成为老工业区空间再生产的参与者。权力和资本作用下的空间的再生产改变了人们的生活状况,而居民又不得不完全配合权力和资本制定的空间规则。在更新初期,无论是政府征迁产业工人的单位宿舍以及农民的田地和宅基地,还是开放商的房地产开发,都是对现有居民居住空间的挤压,从而获得大量成本低的城市建设用地,并迎接更多新居民的到来。面对权力和资本操纵的空间的再开发过程带来的就业机会的减少、回迁房质量较差、配套设施落后、过渡期住房补偿较低等多方面问题,大多数的原居民并没有表现出强烈的反抗态势而更多的是无奈之下的顺从和配合。在瑶海老工业区的访谈中一些征迁后还未得到妥善安置的当地居民谈到“……怎么规划改造又不是我能决定的,我的期望有用吗?政府想怎么改怎么改,又不会询问我们的意见……”“……拆迁安置房虽然建好,但里面基础设施迟迟不修建好,房子质量极差且分配困难……”“……现在住房是租的,政府补贴根本不够房租,新建的房子到现在也没分到……”。但是随着空间更新改造的稳步推进和日趋成熟,政府开展的公共基础设施建设、生态环境整治工作以及民生工程等逐渐完成,居民的生活环境、生活质量、生活便利性得到大幅提升,此外企业的落户更是带来了大量就业的机会,因此一方面大量外来人员会通过购房、旅游等消费行为融入到老工业区日常生活的生产中,另一方面当地居民也会因为居住条件和经济条件的改善而积极参与其中,实践自己的空间主张。在瑶海老工业区的访谈中已经安居乐业的居民谈到“……合肥钢铁厂搬迁后环境变好了,污染减少了,以前都不敢在外面晒衣服被子,会落一层灰,甚至将手掌放在空中都能落一层灰,对于目前的居住环境还是很满意的……”“……原来这里乌烟瘴气的,现在空气新鲜了,环境好多了,没搬迁之前,这里空气污染很严重,自来水重金属超标……”“……很多人因为拆迁变成了拆二代,分了很多套房……”。

4.3 空间实践:政府权力支配下的空间塑造城市老工业区空间实践的显著特征是政府权力支配下的空间塑造。

(1) 城市老工业区内部以工业与居住功能为主的空间内化为以服务业、居住、生活和消费等多元功能融合的空间。其显著特征是“三生一体产城融合”,也就是在产业结构调整的牵引下,工业生产空间转化为“生活—生态—新兴产业”复合型功能空间。瑶海区政府首先通过大型国有工业企业重组搬迁和老旧小区、城中村土地征迁,整合老工业区土地资源,为城市发展腾挪空间;老工业厂搬迁关闭后,瑶海实施生态修复与环境治理(二十埠河上游综合治理工程、中盐安徽红四方污染土壤修复) 改善生态环境,建设广德路跨南淝河大桥、新东二环郎溪路、上海路等20余条城市道路交通基础设施建设改善产业发展环境,并且加密布局教育医疗设施(合肥一中瑶海校区、合肥38中新区、和平小学新区、合肥市儿童医院新区) 和城市公共空间(合肥博物馆、合肥青少年活动中心、唐桥公园) 改善居民生活环境。之后,不断开展房地产开发、娱乐和文体活动项目建设以扩大消费空间,推动资本生产并获取利润,如长江180艺术街区、徽商2号门幸福街里、文一时埠里的建成。同时,政府为老工业区原住民解决拆迁安置问题,使得原居民告别了“老破小”,提升了居住质量。

(2) 城市老工业区以物质更新为手段推动社会和文化重构,表现出社会关系复杂化和文化的重新焕发活力。首先,老工业区单位社会终结、社会分异与隔离加剧,产业结构的调整,使得国有传统工业企业外迁,房地产和新兴服务业大量涌进,产业工人比重大幅下降,而从事不同职业的新兴阶层比重显著上升,由人口职业、收入和文化差异引起的社会经济地位差异越来越大,构成的社会关系也越来越复杂。瑶海老工业区如今第三产业的发展已远超第二产业,2021年全区第二产业生产总值381.8亿元,规模以上工业企业营业收入42.9亿元,企业单位数24个;第三产业生产总值628.9亿元,规模以上服务业企业营业收入146.9亿元,企业单位数146个;2012年至2022年,瑶海区常住人口增加16.2万人,加上总数超百万的流动人口,成为安徽省人口密度最大的省会主城区。

其次,老工业区的文化得到复兴,是包含着继承和创新两方面的复兴。老工业区的文化主要以工业遗产的形式展现出来,以“遗址+生态、遗址+产业、遗址+生活、遗址+娱乐”的设计策略既可以延续老工业区的文化脉络,让文化重获新生,也可以促进老工业区经济发展和环境的改善,使得新旧和谐共生。而且工业遗产成为空间可见的标志物,可以让空间更有意义,形成一种连续的历史感,一方面保留了地方感使原居民出现潜意识的却又深沉的依恋,另一方面激励当代年轻人奋发有为,辉煌的历史会强化人们对于眷念土地的尊重。合肥钢铁厂的工业遗产承载了合肥半个多世纪的工业文化发展史,具有很高的历史文化价值,2018年6月成功申报了国家工业遗产,计划建造马合钢文化公园,目前,马(合) 钢遗址高炉区的前期清理工作已经完成(图 5)。

|

图 5 马(合)钢遗址高炉区 Fig.5 Blast Furnace Area of Ma (He) Steel Site |

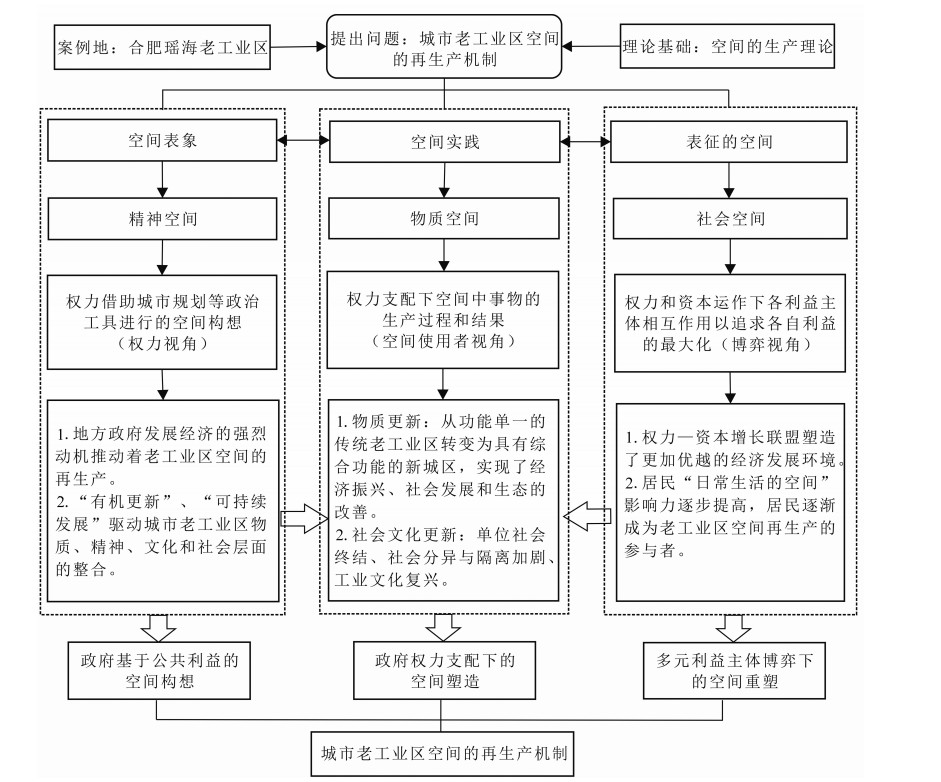

空间的不平衡发展使得多元利益主体期望实现空间的再价值化达成自己的利益诉求,从而形成了复杂的社会关系,促使多元利益主体在三元的空间中有条不紊地转移,驱动着空间三元的互动,从而构建起城市老工业区空间的再生产机制——主体互动推动三元互动的机制(图 6)。

|

图 6 城市老工业区空间的再生产机制 Fig.6 Spatial Reproduction Mechanism of Urban Old Industrial Areas |

首先,原先的物质基础(空间实践) 以及各主体掌握的资源和利益诉求,决定了空间中复杂的社会关系,进而影响了空间秩序和各主体的行为逻辑。其次,以政府为代表的权力基于公共的利益进行空间构想,形成了空间表象;然后联合企业组成权力—资本城市增长联盟通过实践行为将空间表象投放于物质维度,形成了宏观尺度的表征性空间;而以居民为代表的公众则会通过日常生活的实践对宏观尺度的表征性空间进行修正,形成微观尺度的表征性空间,因此可以说在表征性空间中多元利益主体通过博弈行为重塑出空间实践(物质空间)。最后,空间的再次不平衡发展和社会差异的扩大化使得多元主体期望通过空间的再价值化达成自己的利益诉求,形成新一轮空间的再生产。在这里需要明确空间实践的定位,空间的实践是介于空间表象和表征性空间二者之间,在二元的博弈、拮抗中不断变更从属地位,既是二元互动的过程也是互动的结果,空间实践作为空间得以生产和再生产的时空结构,它分别支撑起“表征的空间”和“空间表象”的正常运作,即空间实践是兼续一定连续性和凝聚力的空间过程可以促成空间的生产与再生产[9, 35, 36]。

5 结论与讨论 5.1 结论(1) 城市老工业区空间表象表现为政府基于公共利益的空间构想。拥有空间主权的政府占据老工业区“空间表象”,针对差异化的空间使用者进行具有生产性逻辑的空间构想。具体而言,地方政府复兴经济的强烈动机推动着老工业区空间的再生产,但是为了长远的可持续发展,涵盖物质、精神、文化和社会再生以及注重各主体利益均衡的“有机更新”成为城市老工业区空间的再生产的主要方式。

(2) 城市老工业区表征性空间表现为多元利益主体博弈下的空间重塑。各利益主体会基于日常生活空间中的使用习惯通过博弈行为追求各自利益的最大化,以达到各自利益相对均衡的目标。政府(权力) 作为先导,通过构建“空间表象”引导城市老工业区空间的再生产,企业(资本) 作为主要的推动者,以资本投资的形式与政府形成增长联盟共同实践“空间表象”的构想,而处于弱势地位的居民逐渐从无奈之下的配合与服从转变空间再生产的参与者。

(3) 城市老工业区空间实践表现为政府权力支配下的空间塑造。为了提升城市经济活力和城市吸引力,实现经济的复兴,单一以生产功能为主的空间在更新改造的过程中逐渐演化为具有生产、生活和生态功能的综合功能空间,同时城市老工业区的社会和文化也随着物质的更新发生了重构。

(4) 城市老工业区空间的再生产过程本质上是多元利益主体博弈推动下的空间表象、表征的空间、空间实践三者的互馈过程。空间表象和表征性空间是想象和现实的二元关系,多元利益主体的博弈推动着二元的互动,空间实践则在二元互动中不断变更从属地位,形成主体互动推动三元互动的老工业区空间的再生产机制。

5.2 讨论中国城市在增量发展到存量更新的转型过程中,多元利益主体不断涌现,由于其价值立场不尽相同,使得城市更新的矛盾聚焦于社会经济的快速发展、社会治理滞后所带来的“社会公平正义的缺失”,因此关注不同层次多种因素的相互作用,在动态演化下去理解城市老工业区转型中的过程机制,对如何通过城市更新优化空间中多元主体利益分配,保障弱势群体的权益,推动“共同富裕”和“人民城市”建设具有十分重要的意义。关于如何解决老工业区空间更新过程中产生的矛盾,合理利用和管理城市空间资源、构建和谐人地关系,研究认为,首先,空间表象和表征的空间之间并不是二元对立关系的两端,虽然存在对抗关系,但是可以相互调节,在城市老工业区空间的再生产的过程中,政府“空间表象”的构想应该注重强化公众的参与,在政府和企业合谋实践“空间表象”的过程中应强调公众的监督作用。其次,针对老工业区空间的再生产引起的社会分异和隔离,可以通过加强社会融合建设和增加城市公共空间加以解决,其一,进行社区内部或相邻社区混合住宅的开发建设,比如将多层住宅、高层住宅和公寓进行混合开发,使社会经济水平不同的居民住在相同或相邻的社区中;其二,通过增加城市公共空间加强不同社会属性的居民之间沟通与交流,促进更新改造后老工业区的地方感的形成。

此外,以列斐伏尔“空间的生产”理论作为切入视角是洞察城市更新的动力机制的关键点之一,对现有的研究具有一定的补充作用,分析框架在进行合理的改造后可用于其他同类型城市的老工业区研究,以期引发对相关研究更多的关注和思考。本研究仍有一些不足,日常生活视角仅从普通居民角度进行讨论,对于不同属性居民的不同利益需求没有考虑,因此日常生活视角的讨论有待深入。另外,可以尝试开展横向研究,比较不同类型城市老工业区空间的再生产特征和机制,总结出研究城市老工业区空间再生产的一般理论。

| [1] |

叶超. 空间正义与新型城镇化研究的方法论[J]. 地理研究, 2019, 38(1): 146-154. [Ye Chao. The methodology on spatial justice and new-type urbanization[J]. Geographical Research, 2019, 38(1): 146-154.] |

| [2] |

张京祥, 陈浩. 基于空间再生产视角的西方城市空间更新解析[J]. 人文地理, 2012, 27(2): 1-5. [Zhang Jingxiang, Chen Hao. Research on western urban space renewal from the perspective of space reproduction[J]. Human Geography, 2012, 27(2): 1-5. DOI:10.3969/j.issn.1003-2398.2012.02.001] |

| [3] |

亨利·列斐伏尔. 空间的生产[M]. 刘怀玉, 译. 北京商务印书馆, 2021: 1-8. [Henri Lefebvre. The Production of Space[M]. Liu Huaiyu, trans. Beijing: The Commercial Press, 2021: 1-8.]

|

| [4] |

Lefebvre H. The Production of Space[M]. Oxford: Blackwell, 1991: 58-76.

|

| [5] |

茹晓琳, 线实, 顾忠华. 基于列斐伏尔空间生产理论的城市更新空间异化研究: 以广州市恩宁路为例[J]. 现代城市研究, 2020(11): 101-109. [Ru Xiaolin, Xian Shi, Gu Zhonghua. A study of space dissimilation in urban renewal based on Lefebvre's theory of space production: A case study of enning road, Guangzhou[J]. Modern Urban Research, 2020(11): 101-109. DOI:10.3969/j.issn.1009-6000.2020.11.014] |

| [6] |

沈昊婧, 荆椿贺. 功能转型背景下城市存量空间更新中的空间治理: 基于空间生产理论的分析框架[J]. 公共管理与政策评论, 2021, 10(5): 128-138. [Shen Haojing, Jing Chunhe. Spatial governance in regeneration of built-up areas: A study in background of relieving non-capital functions of Beijing[J]. Public Administration and Policy Review, 2021, 10(5): 128-138. DOI:10.3969/j.issn.2095-4026.2021.05.010] |

| [7] |

He S J, Wu F L. China's emerging neoliberal urbanism: Perspectives from urban redevelopment[J]. Antipode, 2010, 41(2): 282-304. |

| [8] |

Weber R. Extracting value from the city: Neoliberalism and urban redevelopment[J]. Antipode, 2002, 34(3): 519-540. DOI:10.1111/1467-8330.00253 |

| [9] |

庄良, 叶超, 马卫, 等. 中国城镇化进程中新区的空间生产及其演化逻辑[J]. 地理学报, 2019, 74(8): 1548-1562. [Zhuang Liang, Ye Chao, Ma Wei, et al. Production of space and developmental logic of new urban districts in China[J]. Acta Geographica Sinica, 2019, 74(8): 1548-1562.] |

| [10] |

晁恒, 马学广, 李贵才. 尺度重构视角下国家战略区域的空间生产策略: 基于国家级新区的探讨[J]. 经济地理, 2015, 35(5): 1-8. [Chao Heng, Ma Xueguang, Li Guicai. Production strategy of space under the national strategy region in the perspective of scale rescaling: Based on the analysis of the state-level new areas[J]. Economic Geography, 2015, 35(5): 1-8.] |

| [11] |

张京祥, 胡毅, 孙东琪. 空间生产视角下的城中村物质空间与社会变迁: 南京市江东村的实证研究[J]. 人文地理, 2014, 29(2): 1-6. [Zhang Jingxiang, Hu Yi, Sun Dongqi. The physical space change and social variation in urban village from the perspective of space pace production: A case study of Jiangdong village in Nanjing[J]. Human Geography, 2014, 29(2): 1-6.] |

| [12] |

马学广. 城中村空间的社会生产与治理机制研究: 以广州市海珠区为例[J]. 城市发展研究, 2010, 17(2): 126-133. [Ma Xueguang. Study on the social production of villages in city and their governance mechanics: A case of haizhu district of Guangzhou City[J]. Urban Development Studies, 2010, 17(2): 126-133. DOI:10.3969/j.issn.1006-3862.2010.02.018] |

| [13] |

温士贤, 廖健豪, 蔡浩辉, 等. 城镇化进程中历史街区的空间重构与文化实践: 广州永庆坊案例[J]. 地理科学进展, 2021, 40(1): 161-170. [Wen Shixian, Liao Jianhao, Cai Haohui, et al. Spatial reconstruction and cultural practice of the regeneration of historic blocks in the process of urbanization: A case study of Yongqing Fang, Guangzhou city[J]. Progress in Geography, 2021, 40(1): 161-170.] |

| [14] |

孙世界, 熊恩锐. 空间生产视角下旧城文化空间更新过程与机制: 以南京大行宫地区为例[J]. 城市规划, 2021, 45(8): 87-95. [Sun Shijie, Xiong Enrui. Regeneration process and mechanism of cultural space in old city from the perspective of space production: A case study of Daxinggong area in Nanjing[J]. City Planning Review, 2021, 45(8): 87-95.] |

| [15] |

王嘉, 杨瑞, 谭琛, 等. 空间生产视角下的沙井古墟有机更新机制探索: 基于"权力-资本-社会" 辩证分析框架[J]. 西部人居环境学刊, 2022, 37(2): 23-30. [Wang Jia, Yang Rui, Tan Chen, et al. The organic renewal mechanism of Shajing ancient fair from the perspective of space production: Based on a dialectical analysis framework of power-capital-society[J]. Journal of Human Settlements in West China, 2022, 37(2): 23-30.] |

| [16] |

刘倩, 刘青, 李贵才. 权力-资本与空间的生产: 以深圳华强北片区为例[J]. 城市发展研究, 2019, 26(10): 86-92. [Liu Qian, Liu Qing, Li Guicai. Power, capital and production of space: A case study of Huaqiangbei district, Shenzhen[J]. Urban Development Studies, 2019, 26(10): 86-92.] |

| [17] |

Liu B, Chen Z. Power, capital and space-production of urban consumption space based on the transformation of historical street area: A case study of Sino-Ocean Taikoo Li in Chengdu[J]. Urban Planning International, 2018, 33(1): 75-80. DOI:10.22217/upi.2016.265 |

| [18] |

姜文锦, 陈可石, 马学广. 我国旧城改造的空间生产研究: 以上海新天地为例[J]. 城市发展研究, 2011, 18(10): 84-89, 96. [Jiang Wenjin, Chen Keshi, Ma Xueguang. Study on the spatial production of urban renewal in China: A case of Shanghai Xintiandi square[J]. Urban Studies, 2011, 18(10): 84-89, 96.] |

| [19] |

邹华华, 于海. 城市更新: 从空间生产到社区营造: 以上海"创智农园" 为例[J]. 新视野, 2017(6): 86-92. [Zou Huahua, Yu Hai. Urban renewal: From space production to community creation: Taking Shanghai's "Creative Agricultural Park" as an example[J]. Expanding Horizons, 2017(6): 86-92.] |

| [20] |

麦咏欣, 杨春华, 游可欣, 等. "文创+" 历史街区空间生产的系统动力学机制: 以珠海北山社区为例[J]. 地理研究, 2021, 40(2): 446-461. [Mai Yongxin, Yang Chunhua, You Kexin, et al. The system dynamics mechanism of space production in the "cultural creativity plus" historical district: A case study of Zhuhai Beishan community[J]. Geographical Research, 2021, 40(2): 446-461.] |

| [21] |

严若谷. 后现代经济下的旧工业空间再生产研究: 以深圳计划延续型工业区的创意旅游改造开发为例[J]. 城市观察, 2014(1): 100-109. [Yan Ruogu. Transformation of old industrial zone in postmodern economy: A case study of Shenzhen[J]. Urban Insight, 2014(1): 100-109.] |

| [22] |

王腾飞, 马仁锋. 宁波老工业区创意空间孕育机制研究[J]. 地理科学进展, 2018, 37(11): 1567-1580. [Wang Tengfei, Ma Renfeng. Cultivation mechanism of creative spaces in the old industrial districts of Ningbo city[J]. Progress in Geography, 2018, 37(11): 1567-1580.] |

| [23] |

汤俊霞, 郑东军. 基于空间再生产理论的工业遗产保护与再利用研究: 以郑州油脂化学厂为例[J]. 建筑与文化, 2020(11): 143-145. [Tang Junxia, Zhen Dongjun. Research on the protection and reuse of industrial heritage based on the theory of spatial reproduction: Taking Zhengzhou oil chemical plant as an example[J]. Architecture & Culture, 2020(11): 143-145.] |

| [24] |

李诚固. 东北老工业基地衰退机制与结构转换研究[J]. 地理科学, 1996, 16(2): 106-114. [Li Chenggu. A study on the mechanism of recession and structure transformation of northeast old industrial base[J]. Scientia Geographica Sinica, 1996, 16(2): 106-114.] |

| [25] |

费洪平, 李淑华. 我国老工业基地改造的基本情况及应明确的若干问题[J]. 宏观经济研究, 2000(5): 30-33, 46. [Fie Hongping, Li Shuhua. The basic situation of the transformation of China's old industrial bases and some issues that should be clarified[J]. Macroeconomics, 2000(5): 30-33, 46.] |

| [26] |

丁四保. 东北老工业基地改造的结构调整方向[J]. 开放导报, 2003(10): 31-34. [Din Sibao. The direction of structural adjustment for the transformation of the old industrial base in Northeast China[J]. China Opening Journal, 2003(10): 31-34.] |

| [27] |

王腾飞, 马仁锋, 候勃, 等. 创意修复视域老工业区空间生产理论透视: 以创意1956产业园为例[J]. 现代城市研究, 2019, 34(1): 94-102. [Wang Tengfei, Ma Renfeng, Hou Bo, et al. The theoretical perspective of the production of space of old industrial districts based on creative fix: A case of Creative 1956 Industrial Park[J]. Modern Urban Research, 2019, 34(1): 94-102.] |

| [28] |

汪明峰, 周媛. 权力-空间视角下城市文创旅游空间的生产与演化: 以上海田子坊为例[J]. 地理研究, 2022, 41(2): 373-389. [Wang Mingfeng, Zhou Yuan. The production and evolution of urban cultural and creative tourism destination from the perspective of power space: A case study of Tianzifang, Shanghai[J]. Geographical Research, 2022, 41(2): 373-389.] |

| [29] |

董丽晶. 老工业城市更新改造中的社会空间重构[J]. 未来与发展, 2014, 38(10): 17-21. [Dong Lijing. The social space reconstruction during the renewal and reconstruction of old industrial city[J]. Future and Development, 2014, 38(10): 17-21.] |

| [30] |

马仁锋, 王腾飞, 张文忠. 创意再生视域宁波老工业区绅士化动力机制[J]. 地理学报, 2019, 74(4): 780-796. [Ma Renfeng, Wang Tengfei, Zhang Wenzhong. Gentrification mechanism of the old industrial districts in Ningbo from the perspective of creative regeneration[J]. Acta Geographica Sinica, 2019, 74(4): 780-796.] |

| [31] |

魏萍, 蔺宝钢, 张晓瑞. 基于空间三元辩证法的城市周边旅游型乡村公共空间生产研究: 以西安地区清水头村为例[J]. 人文地理, 2021, 36(5): 177-183. [Wei Ping, Lin Baogang, Zhang Xiaorui. Research of the production of tourism rural public space around the city based on spatial ternary dialectics: Taking the Qingsuitou village in Xi'an area as an example[J]. Human Geography, 2021, 36(5): 177-183.] |

| [32] |

高玄. 浅析列斐伏尔《空间的生产》的三维性辩证法[J]. 学理论, 2015(16): 89-91. [Gao Xuan. Analysis of trialectics in Lefebvre's The Production of Space[J]. Theory Research, 2015(16): 89-91.] |

| [33] |

赵海月, 赫曦滢. 列斐伏尔"空间三元辩证法" 的辨识与建构[J]. 吉林大学社会科学学报, 2012, 52(2): 22-27. [Zhao Haiyue, Hao Xiying. The identification and construction of the "spatial triadic dialectic" of Lefebvre[J]. Jilin University Journal Social Sciences Edition, 2012, 52(2): 22-27.] |

| [34] |

韩勇, 余斌, 朱媛媛, 等. 英美国家关于列斐伏尔空间生产理论的新近研究进展及启示[J]. 经济地理, 2016, 36(7): 19-26, 37. [Han Yong, Yu Bing, Zhu Yanyuan, et al. Recent research progress and inspiration on Lefebvre's productionof space in the United States and England[J]. Economic Geography, 2016, 36(7): 19-26, 37.] |

| [35] |

Urry R. Geographical Imaginations by Derek Gregory[J]. Contemporary Sociology, 1994, 23(5): 684-685. |

| [36] |

Merrifield A. Place and space: A Lefebvrian reconciliation[J]. Transactions of the Institute of British Geographers, 1993, 18(4): 516-531. |