2. 江苏省地理信息资源开发与利用协同创新中心, 南京 210023;

3. 南京晓庄学院 旅游与社会管理学院, 南京 211171

2. Jiangsu Center for Collaborative Innovation in Geographical Information Resource Development and Application, Nanjing 210023, China;

3. Tourism and Social Administration College, Nanjing Xiaozhuang University, Nanjing 211171, China

新冠疫情对人类社会各层面影响巨大[1]。世界卫生组织报告截至2022年12月31日,全球新冠累计确诊约6.6亿;中国卫健委报告截至12月23日,中国累计确诊超900万例(含港澳台地区)。抗疫过程中,为避免聚集,旅游业受到重大冲击[2]。2020年我国国内旅游人次28.79亿;国内旅游总花费2.23万亿元,仅为2019年的39%;2021年国内旅游人次32.46亿。2022年国内疫情反复,五一旅游人次较2021年下降30%,国庆旅游人次4.22亿低于2020年。在复杂多变的国际局势与新冠疫情新形势背景下,如何稳步推进旅游业发展仍是当前行业的重要议题。

21世纪以来,危机对经济社会的宏观影响[3, 4]与对游客行为的影响分析[5, 6],是流行病疫情旅游危机研究的主要课题。新冠疫情对全球经济社会影响的深度与广度前所未有,基于以往的危机后总结型研究不足以解释与应对。旅游学界依据问卷调查及官方统计数据对新冠疫情的影响与应对研究包括[8, 9]:①宏观层面解读疫情对全球范围到城市经济社会发展的冲击。2020年全球81%的旅游从业者受到影响[10];Sharma与Nicolau分析认为航班、住宿、汽车出租等行业在疫情发生后不断贬值,未来发展受到影响[11]。②个人层面分析疫情发生后游客行为变化,包括游客风险感知、目的地或游线选择等。Chen等指出游客风险感知与旅游意愿呈负相关,对目的地熟悉程度会弱化负相关关系[12]。多数研究指出疫情对旅游业的负面影响;也有观点认为,新冠疫情是全球摆脱不可持续的旅游发展方式的机会[13]。宏观层面影响分析多停留在数据的时间尺度对比,进一步探讨影响路径的研究较少。

旅游流是旅游研究的热点[14, 15]。在流空间视角下对旅游客流、交通流、经济流等的空间分布、影响因素与预测研究在全球至城市等各层面开展[16-20]。网络分析为旅行模式、旅游地网络结构、演化及影响因素等研究提供有效支撑[21-24]。旅游信息流对实际流动存在指示效果[25]。疫情危机必然使得旅游流动模式发生变化:Jeon与Yang对比发现韩国江原道目的地网络模式在疫情发生后联系密度大幅减少,热点区域转变[26]。任浩科等发现宁夏的景点游线关系发生重组[27]。

从全国尺度对省际旅游流动的关注是必要但缺失的;已有文献对危机的影响路径也较少深入探究。本文以旅游流结构变化切入,以疫情发生前后的中国内陆31个省域间旅游网络关注为研究对象,基于空间分析与社会网络分析探究国内旅游网络关注格局的变化,结合旅游引力模型分析疫情影响路径,为制定旅游业发展策略提供建议。

2 数据来源与研究方法 2.1 数据来源百度指数是研究旅游信息流的主要数据源[28, 29]。本文借助百度搜索指数,以省、地级市为旅游网络关注目的地,以“省/城市+旅游/景点”为关键词;以PC+移动端所在省为客源地。考虑到数据获取难度及各地疫情防控周期,以季度为研究时间单元;对比“旅游+景点”的每月搜索值与国内每月客运量数据,第二季度是全年节假日最密集,也是近三年搜索值最高且客运量较高的时段,因此选取疫情发生前2019年二季度、疫情得到初步控制2020年二季度、与防疫工作常态化2021年二季度。数据整理后得到三个31×31的旅游信息流矩阵——X2019、X2020、X2021。

新冠疫情数据来自国家和各省卫健部门每日疫情通报;社会经济数据来自中国统计年鉴,各省域5A级景区数据来自文化和旅游部网站,世界遗产数据来自百度百科查询。

2.2 研究方法 2.2.1 旅游网络关注格局分布分析包括旅游信息流动的规模、方向、距离。规模分析包括四个部分:流出量为地区作为客源地的流出规模,指示潜在旅游需求;流入量为地区作为目的地的吸引规模,指示潜在旅游客流;总规模为流出量、流入量与本地关注量之和;内化率指居民对本地关注量在总规模的占比,值越大,居民跨省旅游倾向越小,地区本地游客市场越大。

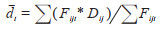

以省会城市及直辖市几何中心为点形成O-D流向图,分析流动方向特征并计算平均流动距离dt(式(1)):

|

(1) |

式(1)中,Fijt为t年i地流向j地的流量,Dij为百度地图查询的两地间公路里程。dt值越大,居民平均旅游网络关注距离越远,远程旅行倾向越大。

2.2.2 社会网络分析社会网络分析是旅游流网络结构分析的重要工具,本文运用Ucinet 6.0对旅游网络关注矩阵进行密度分析、E-I指数(External-Internal Index)、中心性分析;不包含本地关注量。密度分析基于多值矩阵;其他分析以二值矩阵为基础。不断试验后,保留66.7%的流动将矩阵二值化,其分析结果能较好体现原有网络结构:对数据采取三分之二位断点值,大于该值时,信息流量取1,反之取0,得到矩阵X'2019、X'2020、X'2021。

(1)密度及E-I指数分析

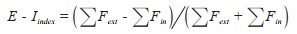

|

(2) |

密度是每对节点间的平均流量,值越大,整体网络对其中节点影响越大。E-I指数衡量网络中的集群程度,取值范围[-1, 1],值越大,区域越趋向外向联系;反之,说明存在集群现象。根据国家统计局六分法,将31个省域分为华北、东北、华东、中南、西南及西北,计算大地理区联系密度与E-I指数。式(2)中,Fext为大地理区与区外的联系,Fin为区域内各地的联系,不考虑方向。

(2)中心性分析

中心性包括程度、接近、中间中心性。中心度测度个体权力大小。节点程度中心度值越高,越可能居于网络中心;有内外向之分,分别表征地区集聚与扩散作用。接近中心度,是一点与其他各点联系最短路径之和的倒数,值越低,该点越容易受其他点控制;有内外向之分。中间中心度测度地区在网络中对其他地区的控制和依赖程度;值越高,说明该点作为“桥梁”对网络连接的控制程度越高。中心势分别测度三种中心度在网络中的分布均衡性。

根据中心度结果,划分地区性质与等级。根据内外向中心度之差划分集散地、客源地、目的地;旅游通道基于中间中心度值大小识别。在同性质下对比:等级分为核心、重要与一般。集散地等级同时关注内外向中心度值,客源地基于外向中心度值,目的地基于内向中心度值。

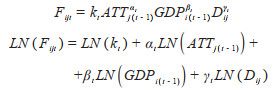

2.2.3 旅游引力模型旅游系统由客源地、目的地与两地间媒介构成基本单元[30];旅游网络关注格局中,客源地、目的地与两地间流动对应实际客源地、目的地与两地间交通系统,构成基本单元。Crampon旅游引力模型认为:旅游流主要由客源地推力、目的地吸引力及两地间距离摩擦决定[31]。本文运用引力模型从基本单元切入,分析新冠疫情对于旅游网络关注格局的影响路径:选取客源地地区生产总值(GDP)作为客源地旅游推力,目的地5A景区与世界遗产数量作为目的地旅游吸引力,两地间的交通系统通达度即距离摩擦。本文共建立3个基础引力模型与4个考虑疫情因素的旅游引力模型;重点关注各要素影响系数在疫情发生前后的变化及疫情因素的影响系数,总结分析疫情影响路径。

|

(3) |

式(3)为基础旅游引力模型,Fijt是客源地i至目的地j在t年二季度的流量,选取前一年目的地j旅游吸引力ATTj(t-1)以及客源地i旅游推力GDPi(t-1)为指标,Dij为省会城市间最短公路里程,kt为常数项。αt、βt、γt分别是吸引力、推力与距离的影响系数。

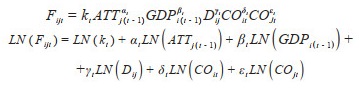

假设客源地与目的地疫情均产生影响且存在延时性:

|

(4) |

式(4)中,COit与COjt为t年客源地i与目的地j的疫情因素,为当年第一与第二季度,月均新增确诊病例数为疫情因素分别加入模型,分析δt与εt的大小与显著性。

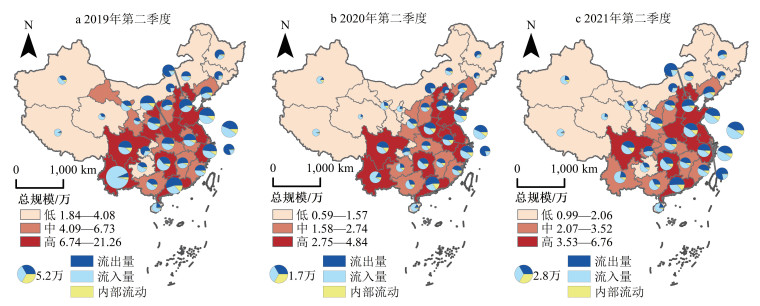

3 疫情发生前后旅游网络关注变化 3.1 国内旅游网络关注空间分布 3.1.1 规模分布与变化2019年第二季度,国内旅游网络关注总规模超102万。2020年二季度总规模39.81万,较2019年下降62%。2021年二季度总规模51.67万,较2020年回升38%。三年间,中高规模主要分布在胡焕庸线以东,疫情发生后,高规模更集中于东部南部地区(图 1)。2020年疫情发生后,各地总规模下降50% 以上,沿海省域与西藏下降比例较小。2021年较2020年,除西藏以外其他各地总规模均有回升,北方部分省域及湖北,回升超过40%。

|

图 1 2019—2021年第二季度旅游网络关注规模空间分布 Fig.1 Spatial Distribution of Tourism Attention in the Second Quarter of 2019—2021 注:基于国家测绘地理信息局标准地图服务网站下载的审图号为GS(2019)1882号的标准地图制作,底图无修改,下同。 |

2019至2021年,流出量均呈现东高西低层级状态。2021年高流出规模更集中于沿海地区。东北与陕甘宁青海地区的低流入与东南地区的中高流入对比明显,南北差异增加。西部地区流入比例高于东部地区。疫情发生后,西北地区居民旅游需求下降幅度大于东南。北部2020年较2019年流入量下降幅度大于南方,湖北流入量2020年下降比例最大为73%。2021较2020年各地规模均有所回升,居民旅游倾向回升。西北地区流出回升比例高;东北地区流入回升比例大,而藏宁滇流入规模仍在下降。2019至2021年,东部内化率较高(图 1)。2019年各地内化率均低于15%。2020年各地内化率上升,仅宁夏有小幅度降低。2021年内化率回落,仍高于2019年,居民跨省旅游倾向低于疫情前。华东旅游网络关注规模一直最高,流出量最大、内化率最高;中南与西南次之。

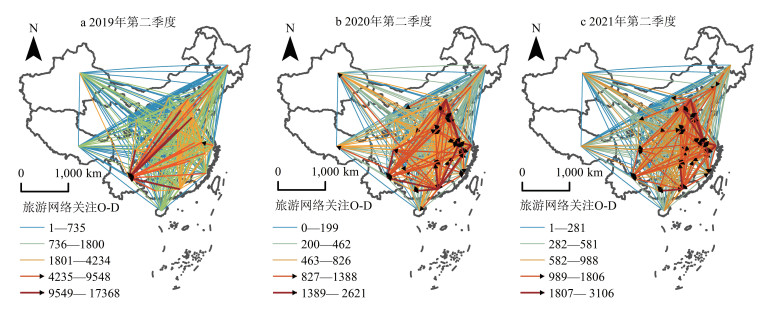

3.1.2 流向变化2019年二季度旅游网络关注方向性明显(图 2a),高值多为流向西南及东部地区之间;西北各地间流量偏低。疫情发生后,高值呈圆弧状分布在东部沿海至西南省份,京津冀、长三角城市群内流动集中(图 2b)。2021年,京津冀与长三角内部流量较高,江苏是两个城市群的交流节点;南部高值主要流向广东(图 2c)。次高值更集中在胡焕庸线以东,辽宁成为东北向南流动的节点,西北流量较低。

|

图 2 2019—2021年第二季度旅游网络关注流向O-D分布 Fig.2 Distribution of Tourism Attention Flow in the Second Quarter of 2019—2021 |

平均流动距离从2019年1457.86 km,下降至2020年1373.22 km,再至2021年1329.78 km;居民远程旅行倾向下降。疫情发生后,远距离流动波动幅度大:2020年较2019年,99.67% 的流动流量减少,流量下降超过80% 的流动多为2000 km以上的流动,尤其是西部与北部地区、新疆西藏向东部的流动。2021年94.54% 的流动流量低于2019年;92.26%的地区流动较2020年流量回升,高比例下降的流动高比例回升,7.74% 流动流量仍在下降,主要是西藏、云南与其他地区间的流动。

旅游网络关注格局未发生较大变化,以华东与中南为主导核心地区,西部与北部为边缘地区;核心边缘间的联系受疫情影响波动较大,联系减少。

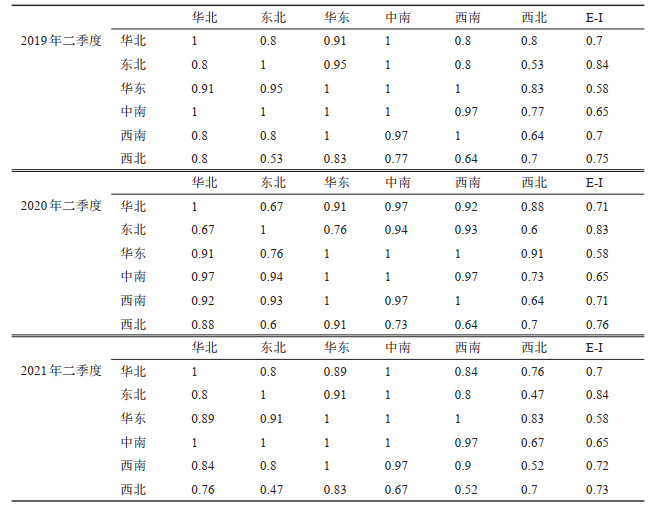

3.2 疫情发生前后旅游信息流网络结构 3.2.1 密度及E-I指数分析2019年二季度的旅游信息流网络密度为961.80;疫情发生后,2020年密度大幅下降为344.65,2021年密度回升为463.06。2019至2021年,除西北地区其他各省域间均存在相互流动关系(表 1)。中南、华东与其他地区联系紧密程度最大,均有相互联系。西北与其他地区联系最少,疫情发生后,紧密程度下降,西北各地流出密度逐年减小。

| 表 1 2019年—2021年地区密度分析结果与E-I指数 Tab.1 Results of Regional Density Analysis and E-I Index |

2019与2020年整体网络E-I值为0.681,小于观测值0.703,旅游网络关注矩阵具有一定集群性;2021年E-I值0.677,集群性最大。三年间,华东与中南地区的集群性最强;东北外向流动倾向最强;华北与西北地区内聚性增强。

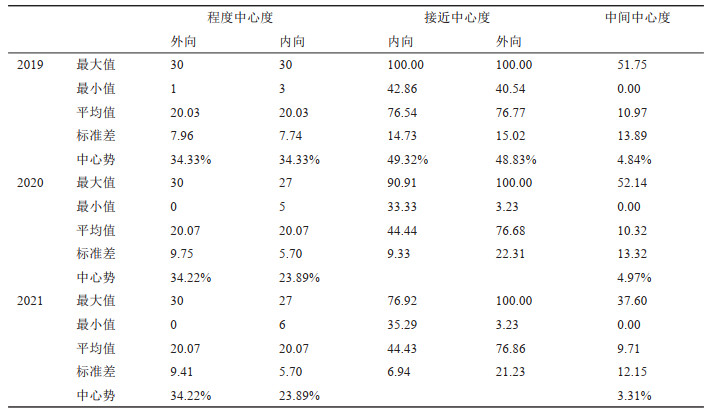

3.2.2 中心性分析2019年旅游网络关注矩阵内外向中心度分布基本一致(表 2)。2020至2021年,外向与内向程度中心度最大分别为30与27,外向程度中心势大于内向中心势;内向接近中心度均值小于外向均值。疫情发生后,客源扩散功能更集中于部分地区;与目的地联系的客源地距离更近。中间中心度均值与中心势减小,中介作用分散;山东与陕西中间中心度值一直最高,结构优势明显;青海、天津、西藏、新疆中间中心度值为0,缺乏结构优势。X'2020、X'2021并非联通矩阵,部分地区在某一方向上没有联系。国内旅游网络关注格局形成地区集群,集群间由部分地区承担桥梁作用。

| 表 2 旅游信息流网络中心性分析结果 Tab.2 Results of Network Centrality Analysis of Tourism Information Flow |

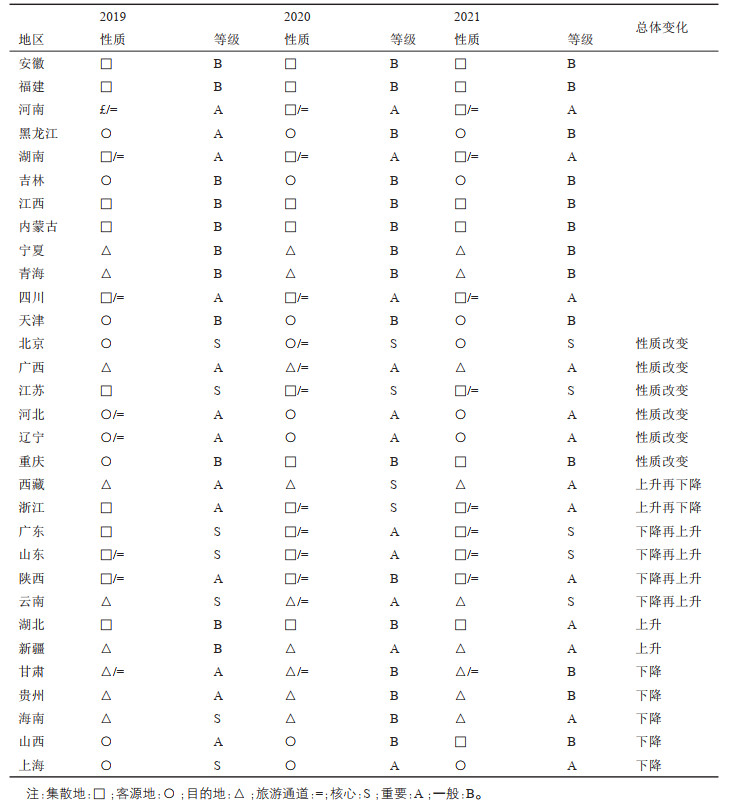

各地集散性质未发生较大变化。客源地集中在东部,目的地主要在西部。旅游通道以集散地与客源地居多,数量增加。疫情刚得到控制时,四川承担最重要的中介作用,北京、广西、江苏暂时承担桥梁角色。河北、辽宁在疫情发生后对网络连接作用降低。等级变化如下分析(表 3):

| 表 3 疫情发生前后地区性质与等级的变化 Tab.3 Changes of Province Function and Grade Before and During the Epidemic |

(1)等级未发生变化。北京是唯一持续辐射全国的核心客源地。江苏是核心集散地;疫情发生后具有桥梁作用。在疫情冲击下,这些地区具有较强韧性,能够尽快恢复旅游发展,具有重要的支撑作用。

(2)等级上升。湖北2021年成为重要集散地;新疆2020年成为重要集散地。湖北是疫情最先爆发的地区,抗疫与恢复生产工程浩大;对湖北的信息聚焦使其旅游网络关注提高。等级上升说明省域较其他地区恢复更快或受到波动较小。

(3)等级发生波动。浙江与西藏在疫情发生后,对比受到冲击较大的地区,能够尽快恢复旅游地功能。2020年等级下降、2021年回升的地区,在疫情初期受到冲击,能够在防疫工作推进下恢复生产。

(4)疫情发生后等级下降。上海从核心成为重要客源地,山西从重要成为一般客源地,甘肃与贵州从重要变为一般目的地,海南省为核心变为重要目的地。由于疫情形势与国内外因素影响,这些地区相对其他地区恢复较慢。

疫情发生后,集散地中心性变化小于同等级客源地与目的地,结构优势明显,对旅游网络关注矩阵的联通恢复十分重要。客源地中心性变化程度不大。目的地中心性下降明显,一些目的地本就关注规模较低,疫情发生后更加边缘化,如青海。

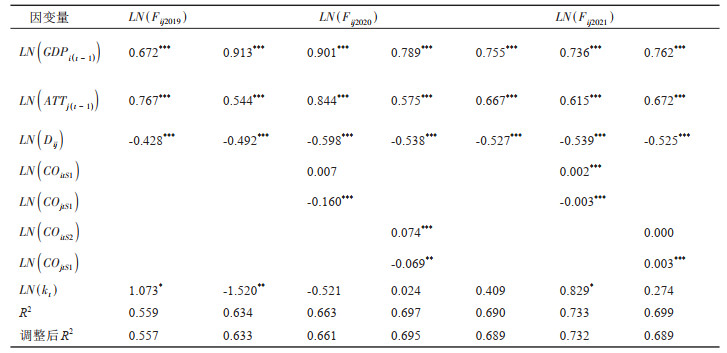

4 新冠疫情影响路径分析 4.1 疫情发生前后影响因素变化根据引力模型分析结果(表 4),客源地GDP、目的地旅游吸引力及两地间交通系统通达度对旅游流动具有显著影响,三要素对旅游流动影响的变化是本文的关注点。

| 表 4 2019—2021年旅游引力模型结果 Tab.4 Results of Tourism Gravity Model for 2019—2021 |

疫情发生后,客源地GDP影响系数增加,目的地吸引力影响系数下降;2021年较2020年,客源地GDP影响系数下降,目的地吸引力影响系数回升;说明地区GDP差异形成的旅游需求差异大于疫情发生前,目的地吸引力的促进作用下降。交通通达度影响系数绝对值逐渐增加。疫情发生后,旅游流动距离衰减指数增加。疫情加强远距离未知感,居民选择旅游目的地时,较之远距离与交通更难以抵达的目的地更倾向于选择近距离、更易到达的地点,远、近距离流动的信息量差距增加。

4.2 疫情因素对于旅游流动的影响客源地疫情对旅游流动有正向显著作用促使游客离开客源地。2020年二季度、2021年一季度其系数均为显著正值。客源地疫情使居民对本地安全感到忧虑,实际外出活动受限,居民对外出游玩产生期待,旅游需求增加。

目的地疫情产生显著负面作用。2020年一与二季度、2021年一季度其影响系数皆为负。目的地疫情发生使游客产生负面安全感知,旅游倾向减少。2021年二季度目的地疫情因素为显著正面效应:这与数据时间单元选取有关,2021年二季度疫情高风险发生在5、6月,高风险区广州、上海、云南原本即旅游信息检索较多的区域,导致正向促进旅游流动的模型结果。

加入疫情因素后,模型拟合程度更优,疫情因素对旅游流动有一定解释力度。一季度疫情因素对二季度旅游流动具有显著影响,疫情影响存在延时性。

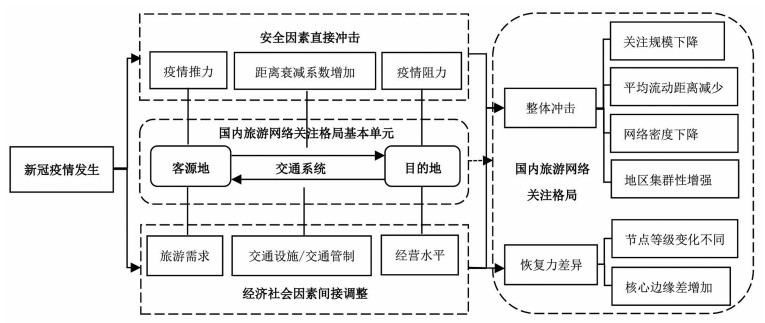

4.3 影响路径分析基于已有研究,本文综合分析结果认为新冠疫情从安全因素与经济社会因素两方面,通过客源地系统、目的地系统与两地间交通系统三部分对旅游网络关注格局产生影响:①新冠疫情通过安全因素冲击旅游网络关注格局;②疫情通过经济社会因素调整旅游网络关注格局(图 3)。

|

图 3 新冠疫情对旅游网络关注格局的影响路径 Fig.3 Influencing Paths of COVID-19 on Tourism Attention Pattern |

新冠疫情通过影响游客对常住地与目的地安全感知,冲击旅游网络关注格局。客源地疫情使居民对所处环境感到不安,出行受限,转向线上搜索,促使旅游网络关注流出。目的地疫情增加游客对目的地的不安全感知,地区管控信息发布,导致对该地旅游网络关注减少。

疫情通过安全性因素使目的地与客源地间距离摩擦因素更加敏感。距离增加,交通通达度降低,旅行成本增加,游客不安全感知更强[32, 33]。互联网发展使全国范围内的信息盲区基本消除,而疫情产生的心理恐慌仍呈现空间分异[35],交通成本增加形成的未知感更强。旅游网络关注规模下降较大的西北、东北地区,交通通达度低;西藏与青海在研究期内疫情冲击最轻,却是旅游流动网络的边缘地区。

4.3.2 经济社会因素调整路径新冠疫情的巨大冲击直接造成地区经济发展速度减缓,旅游经济系统倒退;客源地出行需求降低,目的地旅游业经营受影响。疫情爆发初期,国内生产活动一度中断、居民旅游需求减少;目的地旅游业收入缩水,旅游发展受限甚至停滞。防疫工作常态化,地区经济发展恢复;居民生存压力缓解,旅游需求有所恢复。交通系统是经济社会系统的重要组成。高水平对外交通通达度对旅游流具有积极影响[15]。疫情发生后,防控政策对交通管制降低居民的出行意愿。

经济社会发展水平与地区在疫情冲击下的恢复力差异有关。疫情发生后,经济发展水平差异引致更大的旅游需求差异。华东与中南是全国经济发展前列,更密集的人口与经济活动更易爆发较严重的疫情危机;疫情越严重,GDP增长减缓越多:将2018至2020年地区GDP增长率变化、2020年较2019年增长率分别与2020年全国各地月均新增确诊数进行相关分析,呈现显著负相关。这些地区在疫情发生后仍是旅游网络关注规模较高的区域,承担联系整体网络的功能。经济发展水平较好的地区有更强的恢复力,具备较强的旅游业韧性。经济发展水平靠后的地区在研究期内,疫情危机相对缓和,旅游网络关注规模却大幅下降。

5 结论与展望 5.1 结论新冠疫情对旅游业影响史无前例。本文未局限于疫情发生前后的二维对比,从演化角度分析旅游网络关注格局变化,识别关键节点地区,总结新冠疫情危机影响路径,主要结论如下。

(1)疫情发生后,全国旅游网络关注规模与远距离流动大幅下降,平均流动距离下降,跨省流动倾向减小。随着防疫工作常态化,规模有所回升。

(2)疫情发生后,旅游网络关注格局的联系密度下降、地区集群性增强,多数地区保持原有旅游地功能,是国内旅游业发展的中坚力量。东南地区为高规模主导核心、西北地区为低规模边缘地区。疫情发生后核心边缘间联系减弱、边缘各地间联系减少。

(3)新冠疫情通过安全因素与经济社会因素两条路径,作用于客源地、目的地与交通系统,影响旅游网络关注格局。安全性因素与经济社会因素引起旅游网络关注矩阵规模下降、远距离流动锐减。同时经济社会发展水平差异,使地区危机承受与恢复能力有差,旅游网络关注格局发生调整。

5.2 讨论与展望深入探究危机影响路径的理论与实践意义不言而喻。本文以旅游网络关注格局基本单元为切入点,影响因素选择具有代表性的可操作性指标,但较为单一。游客在近程与远程旅游中交通工具选择不同,以公路里程作为交通通达度并不全面;且本文基于交通系统的影响分析主要关注安全性因素,综合交通设施与经济社会因素息息相关,疫情发生时交通管制措施造成的影响难以被测度。对于指标选择的内涵丰富性,尤其对交通通达度影响机制的深入分析是未来研究方向之一。

新冠疫情的长期性与广泛性必然导致对旅游流扰动的时空异质性。疫情影响存在空间差异,仅以地区GDP作为经济社会水平指标,不能体现细分部门的差异。同时,疫情态势不断变化,地区防控周期不一;疫情影响的时间效应不同,研究结果也会变化。

此外,旅游信息流对实际旅游客流、经济流与物流等有一定预判性。已有文献证明,旅游网络关注与一定时间后的实际流动能形成明确对应关系;本文在选择数据时对比2019—2021年三年的“旅游+景点”搜索量与实际客运量,两者变化趋势有相差一个月的吻合;2020年初流动管控,搜索量与客运量同时降至最低。百度迁徙数据反映实际流动,QAP相关分析等为不同流动的对比分析提供了方法基础。本文受限于研究时间单元,难以获取同时段实际客流数据,不能有效分析不同流动间的关系,这也是未来研究工作重点。

| [1] |

裘援平. 新冠肺炎疫情下国际形势的变与不变[J]. 世界社会主义研究, 2020(7): 8-9. [Qiu Yuanping. The change and constancy of the international situation under the COVID-19 Epidemic[J]. World Socialism Studies, 2020(7): 8-9.] |

| [2] |

李九全, 李开宇, 张艳芳. 旅游危机事件与旅游业危机管理[J]. 人文地理, 2003, 18(6): 35-39. [Li Jiuquan, Li Kaiyu, Zhang Yanfang. Crisis accidents and it's management in tourism[J]. Human Geography, 2003, 18(6): 35-39. DOI:10.3969/j.issn.1003-2398.2003.06.008] |

| [3] |

Duan J, Xie C, Morrison A M. Tourism crises and impacts on destinations: A systematic review of the tourism and hospitality literature[J]. Journal of Hospitality & Tourism Research, 2021, 46(4): 667-695. |

| [4] |

王少华, 王璐, 王梦茵, 等. 新冠肺炎疫情对河南省旅游业的冲击表征及影响机理研究[J]. 地域研究与开发, 2020, 39(2): 1-7. [Wang Shaohua, Wang Lu, Wang Mengyin, et al. Study on impact characterization and influence mechanism of novel coronavirus pneumonia on tourism industry in Henan province[J]. Areal Research and Development, 2020, 39(2): 1-7. DOI:10.3969/j.issn.1003-2363.2020.02.001] |

| [5] |

Rastegar R, Seyfi S, Rasoolimanesh S M. How COVID-19 case fatality rates have shaped perceptions and travel intention?[J]. Journal of Hospitality and Tourism Management, 2021, 47: 353-364. DOI:10.1016/j.jhtm.2021.04.006 |

| [6] |

Rasoolimanesh S M, Seyfi S, Rastegar R, et al. Destination image during the COVID-19 pandemic and future travel behavior: The moderating role of past experience[J]. Journal of Destination Marketing & Management, 2021, 21. DOI:10.1016/j.jdmm.2021.100620 |

| [7] |

夏杰长, 丰晓旭. 新冠肺炎疫情对旅游业的冲击与对策[J]. 中国流通经济, 2020, 34(3): 3-10. [Xia Jiechang, Feng Xiaoxu. The impact of novel coronavirus outbreaks on tourism industry and the countermeasures[J]. China Business and Market, 2020, 34(3): 3-10.] |

| [8] |

李默涵, 陈钢华. 与新冠肺炎疫情相关的旅游研究进展及学术贡献——基于10本英文期刊载文的分析[J]. 旅游学刊, 2023, 38(3): 136-146. [Li Mohan, Chen Ganghua. Assessing research on the COVID-19 pandemic and tourism published in English-language journals: Research progress and academic contributions[J]. Tourism Tribune, 2023, 38(3): 136-146.] |

| [9] |

Casado-Aranda L, Sánchez-fernández J, Bastidas-manzano A. Tourism research after the COVID-19 outbreak insight for more sustainable, local and smart cities[J]. Sustainable Cities and Society, 2021. DOI:10.1016/j.scs.2021.103126 |

| [10] |

Williams C C. Impacts of the coronavirus pandemic on Europe's tourism industry: Addressing tourism enterprises and workers in the undeclare economy[J]. International of Tourism Research, 2020. DOI:10.1002/jtr.2395 |

| [11] |

Sharma A, Nicolau J L. An open market valuation of the effects of COVID-19 on the travel and tourism industry[J]. Annals of Tourism Research, 2020, 83. DOI:10.1016/j.annals.2020.102990 |

| [12] |

Chen X, Xia E, He T. Influence of traveller risk perception on the willingness to travel in a major epidemic[J]. International Journal of Sustainable Development and Planning, 2020, 15: 901-909. DOI:10.18280/ijsdp.150614 |

| [13] |

Ivanova M, Ivanov I K, Ivanov S. Travel behaviour after the pandemic: The case of Bulgaria[J]. Anatolia, 2021, 32(1): 1-11. DOI:10.1080/13032917.2020.1818267 |

| [14] |

唐顺铁, 郭来喜. 旅游流体系研究[J]. 旅游学刊, 1998, 3: 38-41. [Tang Shuntie, Guo Laixi. Research on tourism flow system[J]. Tourism Tribune, 1998, 3: 38-41.] |

| [15] |

刘法建, 张捷, 陈冬冬. 中国入境旅游流网络结构特征及动因研究[J]. 地理学报, 2010, 65(8): 1013-1024. [Liu Fajian, Zhang Jie, Chen Dongdong. The characteristics and dynamical factors of Chinese inbound tourist flow network[J]. Acta Geographica Sinica, 2010, 65(8): 1013-1024.] |

| [16] |

闫闪闪, 靳诚. 旅游流研究进展与启示[J]. 资源开发与市场, 2020, 36(2): 193-200. [Yan Shanshan, Jin Cheng. Research progress and enlightenment of tourist flow[J]. Resource Development & Market, 2020, 36(2): 193-200.] |

| [17] |

Shih H. Network characteritics of drive tourism destination: An application of network analysis in tourism[J]. Tourism Management, 2006, 27(5): 1029-1039. |

| [18] |

Hwang Y, Gretzel U, Fesenmaier D R. Multicity trip patterns: Tourists to the united states[J]. Annals of Tourism Research, 2006, 33(4): 1057-1078. |

| [19] |

马耀峰, 李永军. 中国入境后旅游流的空间分布研究[J]. 人文地理, 2001, 16(6): 44-46, 35. [Ma Yaofeng, Li Yongjun. Research on spatial region-division of inbound tourist flow in China[J]. Human Geography, 2001, 16(6): 44-46, 35.] |

| [20] |

杨兴柱, 顾朝林, 王群. 南京市旅游流网络结构构建[J]. 地理学报, 2007, 62(6): 609-620. [Yang Xingzhu, Gu Chaolin, Wang Qun. Urban tourism flow network structure construction in Nanjing[J]. Acta Geographica Sinica, 2007, 62(6): 609-620.] |

| [21] |

吴晋峰, 潘旭莉. 京沪入境旅游流网络结构特征分析[J]. 地理科学, 2010, 30(3): 370-376. [Wu Jinfeng, Pan Xuli. Characteristic of Beijing and Shanghai inbound tourists flow network[J]. Scientia Geographica Sinica, 2010, 30(3): 370-376.] |

| [22] |

张妍妍, 李君轶, 杨敏. 基于旅游数字足迹的西安旅游流网络结构研究[J]. 人文地理, 2014, 29(4): 111-118. [Zhang Yanyan, Li Junyi, Yang Min. The tourism flow network structure of Xi'an based on tourism digital footprint[J]. Human Geography, 2014, 29(4): 111-118.] |

| [23] |

方叶林, 黄震方, 李经龙, 等. 中国市域旅游流网络结构空间分异及其效应研究——基于携程旅行网的大数据挖掘[J]. 自然资源学报, 2022, 37(1): 70-82. [Fang Yelin, Huang Zhenfang, Li Jinglong, et al. Research on the spatial differentiation and effects of network structure in tourism flow in Chinese cities: Big data mining based on Ctrip[J]. Journal of Natural Resources, 2022, 37(1): 70-82.] |

| [24] |

石建中, 范齐. 亚太经合组织旅游流网络结构演化及影响因素[J]. 自然资源学报, 2022, 37(8): 2169-2180. [Shi Jianzhong, Fan Qi. The evolution and influencing factors of APEC tourism flow network structure[J]. Journal of Natural Resources, 2022, 37(8): 2169-2180.] |

| [25] |

李山, 邱荣旭, 陈玲. 基于百度指数的旅游景区络空间关注度: 时间分布及其前兆效应[J]. 地理与地理信息科学, 2008, 24(6): 102-107. [Li Shan, Qiu Rongxiu, Chen Ling. Cyberspace attention of tourist attractions based on Baidu index: Temporal distribution and precursor effect[J]. Geography and Geo-Information Science, 2008, 24(6): 102-107.] |

| [26] |

Jeon C, Yang H. The structural changes of local tourism network: Comparison of before and after COVID-19[J]. Current Issues in Tourism, 2021, 24(23): 3324-3338. |

| [27] |

任浩科, 魏伟, 汪克会. 新冠疫情影响下宁夏旅游流网络结构演化研究[J]. 干旱区地理, 2022, 46(2): 316-324. [Ren Haoke, Wei Wei, Wang Kehui. Study on the structural evolution of tourism flow network in Ningxia under the influence of the COVID-19[J]. Arid Land Geography, 2022, 46(2): 316-324.] |

| [28] |

徐菁, 靳诚. 中国省域间旅游关注网络格局及其影响因素空间异质性分析[J]. 旅游学刊, 2020, 35(6): 14-24. [Xu Jing, Jin Cheng. Analysis of network patterns and spatial heterogeneity of influencing factors of inter-provincial tourism attention in China[J]. Tourism Tribune, 2020, 35(6): 14-24.] |

| [29] |

杜家禛, 靳诚, 徐菁, 等. 长江三角洲虚拟旅游流空间格局及其影响因素分析[J]. 南京师大学报(自然科学版), 2021, 44(2): 48-54. [Du Jiazhen, Jin Cheng, Xu Jing, et al. The spatial pattern of virtual tourism flow and its influencing factors in Yangtze River Delta[J]. Journal of Nanjing Normal University: Natural Science Edition, 2021, 44(2): 48-54.] |

| [30] |

吴晋峰, 段骅. 旅游系统与旅游规划[J]. 人文地理, 2001, 16(5): 62-65. [Wu Jinfeng, Duan Hua. Tourism system and tourism Planning[J]. Human Geography, 2001, 16(5): 62-65.] |

| [31] |

保继刚. 引力模型在游客预测中的应用[J]. 中山大学学报(自然科学版), 1992, 31(4): 133-136. [Bao Jigang. An application of gravity model in tourist forecasting[J]. Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Sunyatseni, 1992, 31(4): 133-136.] |

| [32] |

王兴琼. 游客安全感知对其目的地选择的影响研究述评[J]. 旅游论坛, 2009, 2(4): 485-489, 508. [Wang Xingqiong. Review on the effect of traveler's perception of safety on destination choosing[J]. Tourism Forum, 2009, 2(4): 485-489, 508.] |

| [33] |

吴必虎, 王晓, 李咪咪. 中国大学生对旅游安全的感知评价研究[J]. 桂林旅游高等专科学校学报, 2001, 12(3): 62-68. [Wu Bihu, Wang Xiao, Li Mimi. A study on perceptive evaluation of Chinese undergraduates on travel safety[J]. Journal of Guilin Institute of Tourism, 2001, 12(3): 62-68.] |

| [34] |

刘逸, 孟令坤, 曹轶涵, 等. 扩散性危机影响下公众心理韧性空间特征初探[J]. 地理科学, 2020, 40(11): 1763-1773. [Liu Yi, Meng Lingkun, Cao Yihan, et al. Exploring the characters of public psychological resilience under diffusive crisis[J]. Scientia Geographica Sinica, 2020, 40(11): 1763-1773.] |