2. 中国旅游研究院旅游安全研究基地, 泉州 362021;

3. 安徽师范大学 地理与旅游学院, 芜湖 241002

2. Center for Tourism Safety & Security Research of China Tourism Academy, Quanzhou 362021, China;

3. School of Geography and Tourism, Anhui Normal University, Wuhu 241002, China

旅游业是提高人民生活水平的重要产业[1],“一带一路”倡议下,发展出境旅游成为平衡国家贸易、推动友好交流的重要方式,中国出境旅游规模因而不断扩大。在这种背景下,如何科学识别和管控出境旅游安全风险成为中国发展出境旅游的基础需求[2]。2019年,中国出境旅游人次达到1.55亿,出境旅游地覆盖了全球200多个国家和地区[3]。可以预见,后疫情时代的出境旅游仍然具有重要战略意义。然而,广大旅游地具有复杂的风险结构,出境旅游饱受安全事件困扰[4]。在事件表现形态上,出境旅游安全事件逐渐呈现出群落性和聚合性趋势,并对旅游地安全发展产生重要影响[5]。在此背景下,改变传统的个体事件研究视角,对旅游安全事件集群进行理论分析与实证研究,特别是科学测度旅游安全事件集群强度,解析其时空分异、动态演变及驱动因素,有助于厘清出境旅游地安全事件风险的整体结构,为旅游安全地理研究及出境旅游风险治理提供新的理论视角和路径方案。

国内外学者围绕旅游安全事件的概念内涵、表现形态、时空分布、影响因素、治理路径等开展了丰富研究[6-13]。随着中国出境旅游规模的不断扩大,相关安全事件逐年增多,这些事件本身具有较强的时空属性,促动不少学者从地理学视角对出境旅游安全事件进行探索[7]。研究内容上,有学者从全球性、区域性尺度分析了中国出境旅游安全事件的事件结构、时空分布、区域差异、网络特征以及发展态势等,结果表明,中国出境旅游安全事件类型丰富,不同类型事件频次差异较大,安全事件存在明显的空间集聚性与时间不均衡性,事件高发地主要集中在近程目的地,旅游安全事件在各大洲有扩大态势,同时安全事件网络表现出同质性与异质性共存特征[2, 7, 14-16]。还有学者分析了中国游客赴泰国[17]、马来西亚[18]等热门目的地的旅游安全事件时空结构特征。明晰引致因素是出境旅游安全事件治理的重要基础,现有研究采用地理探测器、最优尺度回归、fsQCA等方法,发现中国出境旅游安全事件主要受目的地与客源地驱动因素影响[7],“人—机—环—管”分析框架和危险性—暴露性—脆弱性—保障性(HEVP)分析框架在出境旅游安全事件成因分析中具有适用性[15, 19]。还有学者从时空视角出发,发现客观地理条件、惯常非足迹环境、旅游流动性对出境旅游安全事件具有重要影响[10]。从研究历程来看,出境旅游安全事件逐渐从定性研究走向定量研究,从简单事故统计分析走向更深层次的影响因素挖掘。但是,传统的个体化视角只能阐述单个安全事件的规律及其效应,无法对规模性出境旅游安全事件的特征及其效应做出科学的实证测度。因此,从个体化事件视角转向集群化事件视角探究出境旅游安全问题,对出境旅游安全事件集群强度进行科学测度[5],对于进一步推动出境旅游安全事件研究具有重要意义。

集群问题是当前地理学重要研究议题[20]。根据韦氏大词典释义,“集群”表示“一大群相似的事物聚集在一起”。生物学家Grassé最早将“集群”这一概念纳入学科研究之中,用于解释白蚁筑巢中的群体协同行为[21],后来这一概念被经济学、地理学、社会学、医学等众多学科吸收,延伸出产业集群、社会集群、突发疾病集群等众多议题[5],其中波特所提出的产业集群在地理学中产生重要影响[20]。在犯罪地理学领域,集群被广泛用于城市犯罪研究之中,用于识别城市犯罪集群模式[22],研究表明,犯罪集群指标较犯罪率以及犯罪数量统计能更好地反映本地区犯罪实际状况[23]。进一步地,有学者将犯罪事件集群延伸到更普遍性的安全事件集群研究之中,如将集群与盗窃、火灾等安全事件相结合,用于揭示不同类型安全事件的集群特征,为安全事件集群风险治理提供决策依据[24]。在研究方法上,集群测度方法通常包括区位熵、空间基尼系数、E-G指数、M-S指数等[25]。相关研究表明,中国出境旅游安全事件呈现出明显的空间集聚性与集群特征[2, 7, 16]。因此,如何将集群与旅游安全事件研究相结合,是当前旅游安全事件研究亟需扩展的重要方向。

综上,尽管当前出境旅游安全事件研究成果丰富,但仍存在以下值得探索的空间:一是当前研究多从个体事件视角出发,缺少从集群视角对出境旅游安全事件展开系统探索,而科学测度旅游安全事件集群强度,揭示背后的形成机理,对于认知旅游安全事件集群及其效应具有重要的理论意义;二是虽然已有研究基于地理学视角对旅游安全事件的空间分异进行分析,但多数研究主要集中于空间分布差异性,而基于集群视角,利用空间自相关、马尔科夫链等多元地理学方法探究旅游安全事件集群的空间关联特征及动态转移规律的研究鲜有涉及。鉴于此,本研究以东盟地区国家为空间单元,以2011—2019年为时间尺度,构建旅游安全事件集群强度测度模型,利用多元地理学方法对旅游安全事件集群强度的时空格局及动态转移特征进行探索,刻画旅游安全事件集群强度的空间分布特征与空间关联性,并对旅游安全事件集群强度的驱动因素进行实证检验。本研究将有助于全面把握中国赴东盟旅游安全事件集群强度的时空分异、动态演化及驱动因素,同时为出境旅游安全事件集群风险治理提供实践参考与理论支撑。

2 研究方法与数据来源 2.1 研究区域概况1967年,印度尼西亚、泰国、新加坡、马来西亚、菲律宾等五国外长在曼谷发表《东南亚国家联盟成立宣言》,标志东盟成立。随后,文莱、越南、缅甸、老挝及柬埔寨先后加入,形成了一个拥有10个成员国的国际性区域组织。中国与东盟在地理位置上紧密相连,双方在经济、贸易、投资、文化等多方面交流频繁,2022年1月1日,《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)正式生效,中国与东盟联系更加紧密。根据世界银行统计数据,2019年东盟10国接待国际旅游者总人数达1.44亿人次,国际旅游收入达1388.20亿美元,旅游业逐渐成为东盟地区社会经济发展的重要推动力[26]。2019年,中国赴东盟旅游人次高3228万,东盟十国来华旅游逾2593万人次,双方双向往来人数连年突破新高,从2003年的387万人次增至2019年的5821万人次。作为中国游客出境旅游的重要目的地,探究中国赴东盟旅游安全事件集群强度动态演变及驱动因素,对于科学认识旅游安全事件集群风险和加强中国出境旅游风险治理具有重要的理论价值和实践意义。

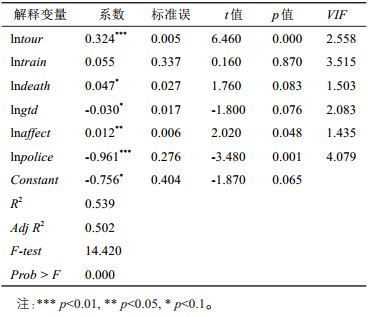

2.2 研究方法 2.2.1 旅游安全事件集群强度测度破窗理论(broken windows theory)由Wilson和Kelling于1982年提出,该理论指出小的破坏性行为若没有得到及时遏制,最终会造成更大的破坏行为,从而导致犯罪的滋生和猖獗[27]。破窗理论提出后在犯罪控制、安全管理等领域中得到了广泛讨论[28, 29],破窗理论同时也是犯罪集聚的重要理论[30]。目的地旅游安全事件的演化过程与破窗理论内涵具有一定的契合性,目的地旅游安全事件最初从个体化事件开始,在演变过程中,各类风险要素伴随着时间发展及旅游活动规模扩大不断集聚,驱动旅游安全事件从个体化向集群化方向演化。相关研究也指出中国出境旅游安全事件具有明显的空间集聚性及集群特征[7, 15, 16]。在内涵上,旅游安全事件集群是指特定时间范围内旅游地所发生的一系列旅游安全事件累积形成的事件群落,是目的地旅游安全事件规模与旅游接待人次的综合反映,当游客规模与旅游安全事件规模到达一定程度时,容易引发集群化旅游安全事件。本研究借鉴集群研究中常用的区位熵模型[31],结合赴目的地旅游人次及旅游安全事件规模构建旅游安全事件集群强度测度公式,衡量旅游安全事件集群强度水平。区位熵模型最初用于产业集群研究中,用于反映某地区产业发展是否具有集群优势[25],其后被引用到犯罪集群以及广泛的安全事件集群研究中[22, 24],具有公式简洁、应用广泛等优势,本研究在参考相近研究议题的基础上,借鉴区位熵模型对旅游安全事件集群强度进行测度。旅游安全事件集群强度测度公式如下:

|

(1) |

式中,Clusterij为j时期内i国家旅游安全事件集群强度,Aij和Tij分别表示i国家j时期内中国赴该国旅游安全事件总量(起)和接待中国游客总人次(万人);Aj和Tj分别表示j时期内中国赴东盟旅游安全事件总量(起)和接待中国游客总人次(万人)。旅游安全事件集群强度越高,表明目的地旅游安全事件集群风险程度越高。

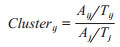

2.2.2 旅游安全事件集群强度时序演化测度采用α收敛、绝对β收敛指数来判断旅游安全事件集群强度在时序演化上的收敛性。α收敛通常用来判断不同国家旅游安全事件集群强度的差异是否随着时间推移而逐渐缩小[32]。本研究采用标准差、基尼系数、变异系数来判断旅游安全事件集群强度是否存在α收敛效应。

绝对β收敛表示随着时间推移,旅游安全事件集群强度较低的国家将会以较快的增长速度追赶上集群强度较高的国家,即不同国家间集群强度存在追赶效应,整体旅游安全事件集群强度差距不断缩小,最终达到一个稳态水平[32]。检验模型为:

|

(2) |

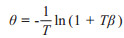

式中,k表示各国家;Ck, t+T、Ck, t分别为第k个国家第t+T、t年的旅游安全事件集群强度值,T为时间间隔,α为常数项,β为收敛系数,ε为误差项,若β为负值,表示存在绝对β收敛,收敛速度θ的计算公式如下:

|

(3) |

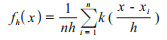

采用核密度估计来判断旅游安全事件集群强度时序演化特征。核密度估计是用于估计未知密度的量函数,对于x1,x2,…,xi,…,xn的核密度估计表达形式为[33]:

|

(4) |

式中,fh(x)表示旅游安全事件集群强度核密度估计值,xi表示被估计样本,n为研究单元数量,h为带宽,k表示加权核函数,本文选取高斯核函数进行样本估计拟合。

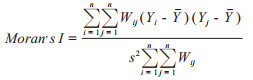

2.2.3 旅游安全事件集群强度空间分异测度采用空间自相关和空间可视化技术探索旅游安全事件集群强度的空间分异特征。其中,利用全局空间Moran's I判断旅游安全事件集群强度的空间分布是否存在统计上的集聚或分散现象[34]。计算公式为:

|

(5) |

式中,n为观察值总数;Yi为位置i的观察值,Wij为空间权重矩阵,S2为属性值的方差,Y为Yi的平均值。若Moran's I显著为正,表示集群强度较高(或较低)的区域在空间上显著集聚;若Moran's I显著为负,则表明邻近区域集群强度差异显著。

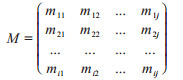

2.2.4 旅游安全事件集群强度动态演化分析采用马尔科夫链探究旅游安全事件集群强度的动态演化规律[35]。马尔科夫链是一种时间和状态均为离散的马尔科夫过程,可用于分析旅游安全事件集群强度等级随时间演变的概率。马尔科夫链通过将连续的旅游安全事件集群强度数据离散化为k种类型,再计算相应类型的概率分布及不同类型之间的转移概率情况。通常将t年份旅游安全事件集群强度类型的概率分布表示为1×k的状态概率向量Pt,记为Pt=[P1, t,P2, t,...,Pk, t],而不同年份的集群强度类型间的转移可用k×k的马尔科夫转移概率矩阵M表示,如下:

|

(6) |

式中,元素mij为t年份i集群强度类型在t+1年份转移到j集群强度类型的概率,采用mij=nij/ni进行估计,nij表示研究期内由t年份i集群强度类型的国家在t+1年转移到j集群强度类型的国家数量之和,ni为研究期内属于i集群强度类型的国家数量之和。

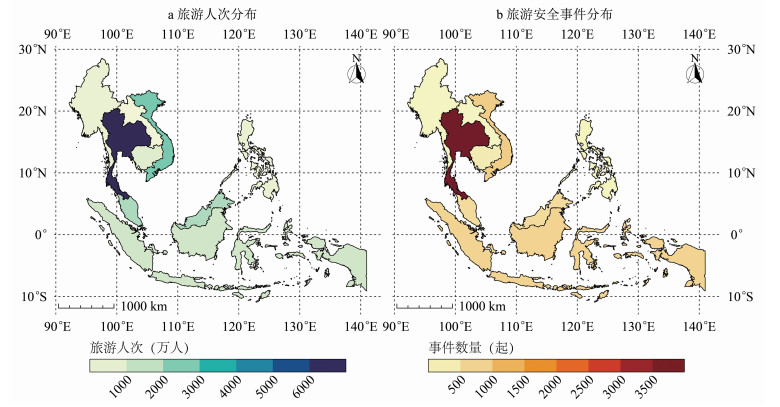

2.3 数据来源本研究中,中国赴东盟旅游安全事件数据来源于中国“旅行社责任保险统保示范项目”(以下简称“旅责险”)中的中国游客境外出险案例,赴东盟旅游人次数据来自东盟秘书处(https://asean.org/)及世界银行(www.worldbank.org/)统计数据。旅责险是国家强制要求旅行社为游客投保的险种,其全国覆盖率达80% 以上,具有样本量大、信息真实等优势。研究人员对2011—2019年旅责险记录的中国游客在东盟地区发生的旅游安全事件案例进行解构,对事件的空间、时间、类型等基础变量进行编码。事件类型划分参考了《突发事件应对法》《旅游安全管理办法》等法规文件以及相关学者对于旅游安全事件类型划分标准[19],共分为涉旅事故灾难、涉旅公共卫生事件、涉旅自然灾害事件和涉旅社会安全事件四大类,在严重性程度上,它既包括了严重程度较高旅游突发事件,也包括了达不到突发事件级别的一般性安全事故或事件。考虑到本文聚焦于测度旅游安全事件集群强度,因此剔除了以业务环节事故为主的业务安全事件。同时,研究期内发生在文莱的安全事件数量仅5起,考虑到事件分布具有较大随机性,未形成集群特征,因此未纳入研究范围。最终,共收集到中国游客赴东盟旅游安全事件6480起,在国家分布上,包括菲律宾、柬埔寨、老挝、马来西亚、缅甸、泰国、新加坡、印度尼西亚、越南等九个国家。2011—2019年中国赴东盟旅游人次(万人)及旅游安全事件数量(起)分布如图 1所示。

|

图 1 2011—2019年中国赴东盟旅游人次与旅游安全事件空间分布 Fig.1 The Spatial Distribution of China's Visits to ASEAN and Tourism Safety Accidents in 2011—2019 |

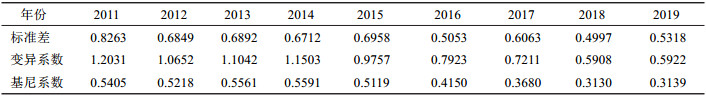

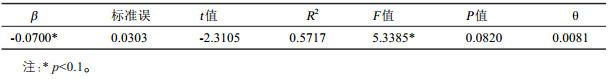

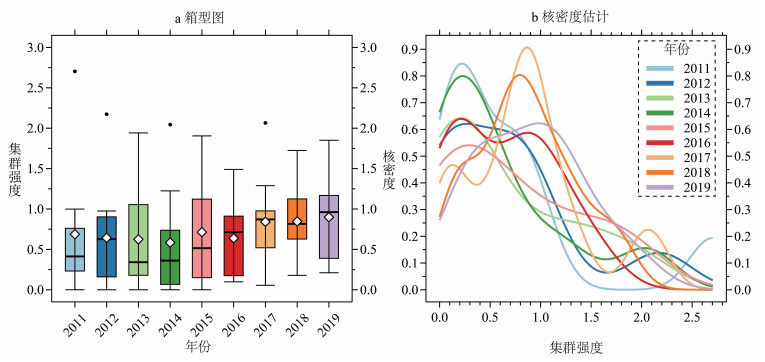

首先对旅游安全事件集群强度的时间序列特征进行分析。结合旅游安全事件集群强度箱线图(图 2a)及其数值分布范围可知,2011—2019年中国赴东盟旅游安全事件集群强度最小值为0,最大值为2.7034,中位数为0.6886,均值为0.7192,下四分位和上四分位数分别为0.1908和1.0510,从趋势来看,集群强度均值整体呈上升趋势。通过计算集群强度α收敛性指数(表 1),发现集群强度的标准差、变异系数及基尼系数都呈下降趋势,表明旅游安全事件集群强度存在α收敛趋势,集群强度差异性逐渐缩小;进一步判断集群强度的收敛速度,绝对β收敛性检验结果显示(表 2),2011—2019年样本回归方程的β系数为负值,且通过显著性水平检验,表明集群强度存在显著的绝对β收敛趋势,收敛速度为0.0081,即初始集群强度较低的国家将会有更高的集群强度增长率,区域间的集群强度差距将会逐渐缩小。其次,为揭示旅游安全事件集群强度的时序动态演变特征,对集群强度进行核密度估计(图 2b)。2011—2019年,集群强度核密度曲线的位置未发生明显偏移,表明集群强度整体范围变动较小;但在峰值变化上,集群强度的波峰发生明显位移,右移趋势明显,2011—2016年的集群强度在0.3附近形成峰值,2016—2019年集群强度在0.9附近形成峰值,存在较为明显的“双峰特征”,表明集群强度整体呈上升趋势;在曲线形态上,集群强度核密度曲线右拖尾特征明显,表明多数国家集群强度在低值附近集聚,少数国家集群强度向高值趋近。

|

图 2 旅游安全事件集群强度箱型图及核密度估计曲线 Fig.2 Box Diagram and Kernel Density Estimation Curve of Cluster Intensity of Tourism Safety Accidents |

| 表 1 旅游安全事件集群强度α收敛性检验 Tab.1 α Convergence Test of Cluster Intensity of Tourism Safety Accidents |

| 表 2 旅游安全事件集群强度绝对β收敛性检验 Tab.2 Absolute β Convergence Test of Cluster Intensity of Tourism Safety Accidents |

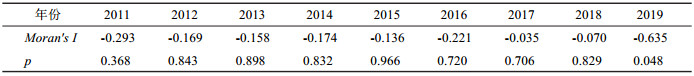

箱线图和核密度估计主要反映旅游安全事件集群强度在时间序列上变化趋势和整体分布情况,未体现出集群强度的空间格局特征,进一步利用全局莫兰指数刻画集群强度的空间分布特征及空间关联属性,并借助Stata 16.0软件对其空间相关性进行检验,结果见表 3。由表 3可知,2011—2019年,旅游安全事件集群强度Moran's I都为负,表明集群强度可能存在负的空间自相关,即集群强度高(低)的国家,周边国家集群强度较低(高)。从显著性检验来看,2011—2018年集群强度Moran's I未通过0.05水平显著性检验,表明该关系在统计上并不成立;但2019年集群强度Moran's I通过了0.05水平的显著性检验,且Moran's I数值是所有年份中最低的一年,表明2019年集群强度存在较为显著的空间负相关效应,契合地理学第二定律。在一定程度上表明旅游安全事件集群强度随时间演变逐渐表现出空间异质性。

| 表 3 旅游安全事件集群强度全局莫兰指数 Tab.3 Global Moran's I Index of Cluster Intensity of Tourism Safety Accidents |

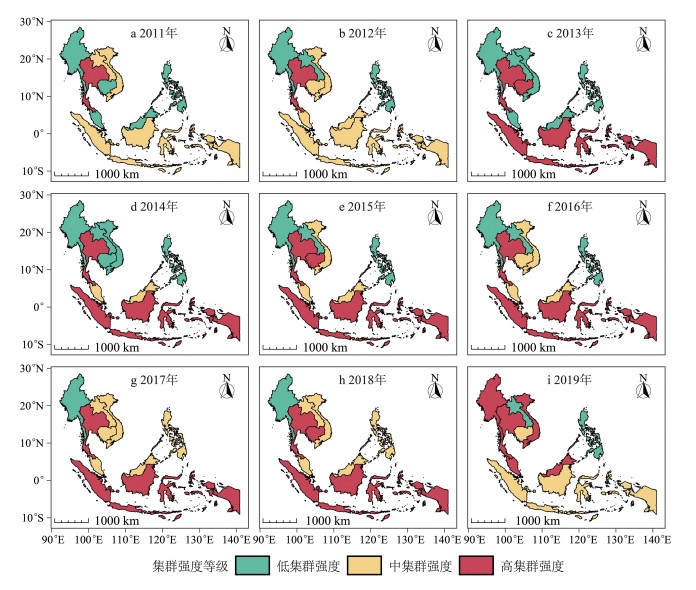

进一步对研究期内旅游安全事件集群强度进行空间可视化处理(图 3)。将集群强度分为低集群强度[0, 0.5)、中集群强度[0.5, 1)、高集群强度[1, 3)3种等级类型,由图 3可知,在整个研究期内(2011—2019年),集群强度分布在低、中、高三种等级之间,高集群强度等级的国家数量呈现不断增加趋势。具体来看:①2011—2013年,旅游安全事件集群强度以低集群强度和中集群强度等级为主,其中,泰国保持稳定性高集群强度等级,缅甸、菲律宾、新加坡保持稳定性低集群强度等级,柬埔寨、老挝和越南集群强度等级有所变化,该阶段低、中、高集群强度等级的国家单元占比分别为55.55%、25.93% 和18.52%。②2013—2016年,旅游安全事件集群强度空间格局趋于稳定,老挝、缅甸、菲律宾、新加坡保持稳定性低集群强度等级,马来西亚保持稳定性中集群强度等级,印度尼西亚保持稳定性高集群强度等级,只有柬埔寨和越南的旅游安全事件集群强度等级在该时期内发生变动,该阶段低、中、高集群强度等级的国家单元占比分别为51.85%、22.22%和25.93%,高集群国家数量占比较上一阶段有所提升。③2017—2019年,高集群强度等级的国家范围进一步扩大,除新加坡外,印度尼西亚、柬埔寨、缅甸、马来西亚、泰国、越南等国家都经历了中或高集群强度等级的变化,该阶段低、中、高集群强度等级的国家单元占比分别为25.93%、40.74% 和33.33%,中、高集群强度等级的国家数量都较上一阶段有明显提升,整体集群强度呈现明显上升状况。综上,中国赴东盟旅游安全事件集群强度具有明显的空间分异性,高集群强度等级的国家单元在空间分布呈扩张态势,这也与近年来中国赴东盟旅游的游客规模不断扩大、各类型旅游安全事件逐年增多相吻合[15]。

|

图 3 旅游安全事件集群强度空间分布 Fig.3 Spatial Distribution of Cluster Intensity of Tourism Safety Accidents |

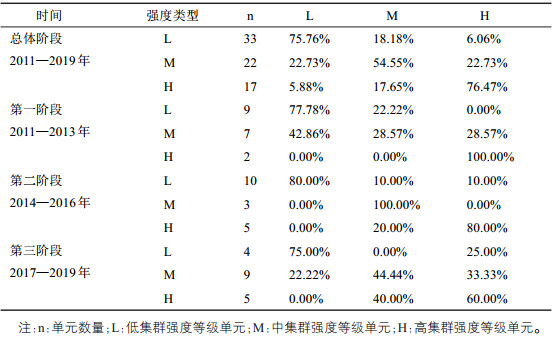

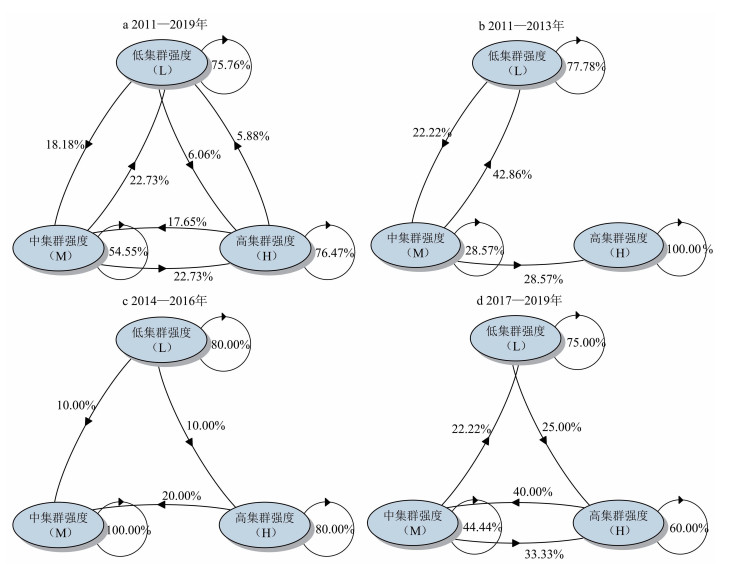

上述时序演化与空间分异分析表明赴东盟旅游安全事件集群强度存在一定时空关联性,但在时间和空间上的连续性存在着怎样的动态转移过程与规律仍需要进一步揭示。为此,研究通过构建旅游安全事件集群强度等级的马尔科夫链转移概率矩阵,揭示集群强度等级的动态演化特征。根据前文,将集群强度分为低集群强度(L)、中集群强度(M)、高集群强度(H)3种等级类型,并计算不同时期内集群强度等级的马尔科夫链转移概率矩阵(表 4)。表 4中,对角线上的元素表示集群强度等级未发生变化的概率,非对角线上的元素表示不同类型集群强度单元之间发生转移的概率,对角线上方为集群强度等级向上转移概率,对角线下方为集群强度等级向下转移概率。在表 4基础上,本文进一步绘制了集群强度转移概率图(图 4)。

| 表 4 旅游安全事件集群强度马尔科夫链转移概率矩阵 Tab.4 Markov Chain Transition Probability Matrix of Cluster Intensity of Tourism Safety Accidents |

|

图 4 旅游安全事件集群强度马尔科夫链转移概率图 Fig.4 Markov Chain Transition Probability Diagram of Cluster Intensity of Tourism Safety Accidents |

总体来看,2011—2019年旅游安全事件集群强度动态演变呈现如下特征:①对角线上的元素远高于非对角线上的元素,这表明集群强度等级俱乐部趋同具有一定的稳定性,表现出区域依赖性,即一个国家的集群强度如果在初期属于L、M和H类型,在随后年份属于该类型的概率分别为75.76%、54.55% 和76.47%,集群强度等级存在一定的“路径依赖”与“空间锁定”效应,同时,L型和H型的旅游安全事件集群强度稳定性要大于M型。②非对角线上的元素数值均小于对角线元素数值,且低集群强度类型向高集群强度类型的转移概率(L→H,6.06%)或高集群强度类型向低集群强度类型的转移概率(H→L,5.88%)要远低于相邻集群强度等级之间的转移概率,表明集群强度类型转移通常发生在相邻等级之间,跨等级转移概率较低,集群强度等级转移具有渐进性、层次性,以连续的“梯度性”转移为主,而非跳跃式转移。③2011—2019年,集群强度等级向上转移的概率为40.91%,向下转移的概率为40.38%,其中向上转移概率最大的转移模式为M→H型(22.73%),向下转移概率最大的转移模式为M→L型(22.73%)。

进一步分析不同阶段内集群强度等级转移的动态演化特征。依据前文,将研究期划分为2011—2013年、2014—2016年、2017—2019年3个时间阶段,结合表 4和图 4可知:2011—2013年,集群强度等级向上转移的概率为50.79%,向下转移的概率为42.86%;2014—2016年,集群强度等级向上转移和向下转移的概率都为20.00%;2017—2019年,集群强度等级向上转移的概率为58.33%,向下转移的概率为62.22%。在转移模式上,第一阶段(2011—2013年)集群强度转移模式有L→M、M→L、M→H三种类型,其中M→H型转移概率最大(42.86%),该阶段暂未出现集群强度跨等级转移模式;第二阶段集群强度转移模式有L→M、L→H、H→M三种类型,其中H→M型转移概率最大(20.00%),在该阶段首次出现集群强度跨等级转移模式,即L→H型,但转移概率较低,仅为10.00%;第三阶段集群强度转移模式有L→H、M→H、H→M、M→L四种类型,其中M→H型转移概率最大(40.00%),在该阶段L →H型跨等级转移模式继续存在,且转移概率较上一阶段提升了15.00%。

综上,中国赴东盟旅游安全事件集群强度等级转移在时空动态演变上呈现以下特征:①空间锁定效应显著:从转移概率来看,集群强度等级的自身转移概率远大于非自身转移概率,表明一个地区未来集群强度等级与当前集群强度等级紧密相关,集群强度具有一定的稳定性和区域依赖性,空间锁定效应显著;②存在梯度变化规律:不同集群强度等级的转移概率结果表明,集群强度等级转移主要发生在相邻等级之间,以连续的“梯度性”转移为主,符合地理学中的梯度变化规律。③转移模式不断丰富:从不同集群强度等级的转移模式来看,集群强度等级转移模式随时间发展逐渐具有多样性,从连续的“梯度性”转移模式为主到逐渐出现离散的“斑块性”转移模式,即跨等级转移概率有所提升,转移模式不断丰富。

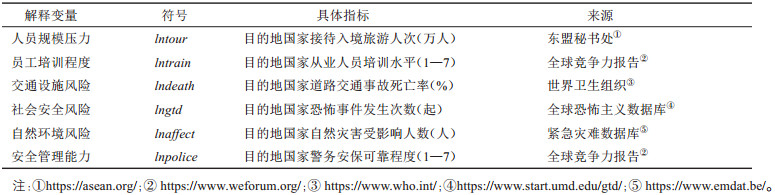

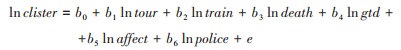

3.3 旅游安全事件集群强度的驱动因素分析 3.3.1 驱动因素选择海因里希的“事故因果连锁理论”表明安全事故的发生并不是单一因素的影响,而是一系列因果事件相继发生的结果,主要受“人—机—环—管”的协同影响[13, 36]。“人—机—环—管”框架在旅游安全事件成因分析中受到学者广泛讨论[11, 12],同时,人员因素又可以分为旅游者因素和旅游从业人员因素,环境因素又可以分为社会环境因素和自然环境因素[37]。本研究结合“人—机—环—管”事故致因分析框架及以往相关研究文献[7, 13, 15, 19, 38],最终选择人员规模压力、员工培训程度、交通设施风险、社会安全风险、自然环境风险、安全管理能力等作为解释变量,将旅游安全事件集群强度作为被解释变量,对中国赴东盟旅游安全事件集群强度进行实证检验,各变量指标衡量标准如表 5所示。为减少数据波动及变量的异方差性,对变量进行对数化处理,回归模型如下:

| 表 5 旅游安全事件集群强度影响因素 Tab.5 Influencing Factors of Cluster Intensity of Tourism Safety Accidents |

|

(7) |

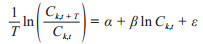

借助Stata 16.0软件对中国赴东盟旅游安全事件集群强度的影响因素进行实证检验,回归结果如表 6所示。由表 6可知,除员工培训程度(lntrain)未通过显著性检验外,其他5个影响因素均通过了显著性检验。员工培训程度未通过显著性检验的原因可能在于,其对旅游安全事件集群强度的影响可能需要通过环境、设施等直接因素来发挥作用,当面临具有较大风险情境时,员工培训程度的不足会被放大,容易引发安全事件,导致集群化旅游安全事件发生[39];此外,中国赴东盟旅游安全事件在类型上以涉旅事故灾难和涉旅社会安全事件为主[15],而由员工业务素质所导致的涉旅安全事件较少,集群效应不明显。

| 表 6 旅游安全事件集群强度影响因素回归结果 Tab.6 Regression Results of Influencing Factors of Cluster Intensity of Tourism Safety Accidents |

具体来看,其余5个因素都对旅游安全事件集群强度产生了显著性影响,在影响方向及强弱存在一定的差异性:①表征人员规模压力(lntour)的目的地国家接待入境旅游人次对旅游安全事件集群强度具有显著正向影响(β=0.324),人员规模压力是引起旅游安全事件集群的重要因素,过高的人员规模压力会导致目的地承载负荷过大,增加目的地安全管理难度,加之设施设备承载力有限,容易导致旅游安全事件集群强度提升,如泰国一直是2011—2019年中国赴东盟游客人次最多的国家,其集群强度一直居于高位。此外,相关研究也表明,游客数量是导致集群化旅游安全事件产生的重要原因,游客短时间内的集聚更容易引发高集聚安全事件[40]。②表征交通设施风险(lndeath)的目的地国家道路交通事故死亡率对旅游安全事件集群强度具有显著正向影响(β=0.047),交通事故死亡率越高,集群化旅游安全事件越多,旅游安全事件集群强度也就越高。在自然环境上,东盟地区多数国家以山地地形为主,道路交通环境较差,交通基础设施较为落后,交通监管框架及相关法律法规不完善,如马来西亚、柬埔寨、缅甸等国家交通事故严重,每年因交通事故导致的死亡人数居高不下[41]。由于中国游客赴东盟旅游主要组团游为主,在目的地以集体出行方式为主,因而在遭遇交通事故时,往往表现为集群化旅游安全事件,因此交通设施风险对旅游安全事件集群强度具有较为显著的正向影响。③表征社会安全风险(lngtd)的目的地国家恐怖事件发生次数对旅游安全事件集群强度具有显著负向影响(β=-0.030),相关研究表明,恐怖活动对旅游活动具有显著负向影响[42],如菲律宾是东盟地区恐怖主义活动高发地,高频率的恐怖主义活动会造成旅游地安全形象受损,影响游客旅游意愿,导致游客数量下降[43]。由于恐怖主义事件对旅游流具有明显的“挤出”效应,在目的地发生恐怖主义事件后,游客前往该地的旅游意愿会明显下降,并在短期内难以修复,同时对游客具有长期潜在影响[44],旅游流规模的缩小进而在一定程度上带来旅游安全事件集群强度的下降。④表征自然环境风险(lnaffect)的目的地国家自然灾害受影响人数对旅游安全事件集群具有显著正向影响(β=0.012),东盟国家自然灾害多发,特别是印度尼西亚、菲律宾等国家常年多发台风、洪水等灾害,因此与自然灾害关联的旅游安全事件也较多,集群化旅游安全事件多发。此外,飞机作为中国游客赴东盟旅游的主要交通工具,因台风、火山爆发等自然灾害造成的机场人员滞留问题较大,如印度尼西亚巴厘岛、马来西亚吉隆坡等地的机场航运对此类自然灾害较为敏感。因此,自然环境风险是旅游安全事件集群强度的重要驱动因素。⑤表征安全管理能力(lnpolice)的目的地国家警务安保可靠程度对旅游安全事件集群强度具有显著负向影响(β=-0.961),目的地国家安全管理能力是游客人身和财产安全的重要保障因素[45],完善的安全管理能力能显著降低集群化旅游安全事件,如新加坡2011—2019年接待中国游客总人次位列东盟国家第三位,但旅游安全事件总量仅处于第六位,并且是东盟地区集群强度最低的国家,新加坡完善的安全管理体制对集群强度起着有效的削弱作用。此外,在世界旅游组织(UNWTO)公布的2019年全球旅游竞争力排行榜中,新加坡安全与保障(safety and security)指标排名位列全球第三位,完善的安全保障体系能够有效降低旅游安全事件集群强度。综合来看,中国游客赴东盟旅游安全事件集群强度受“人—机—环—管”四类因素驱动,人员规模压力、交通设施风险和自然环境风险对旅游安全事件集群强度具有显著正向提升作用,其中,人员规模压力的提升作用最为明显,目的地国家的安全管理能力能够显著降低集群强度,恐怖主义事件的发生会对旅游流产生“挤出”效应,在一定程度上降低了集群强度。

4 结论与讨论 4.1 结论(1)时间序列上,2011—2019年中国赴东盟旅游安全事件集群强度整体分布0—2.7034之间,集群强度存在α收敛效应和绝对β收敛效应,集群强度整体均值随时间发展呈上升趋势;空间分布上,旅游安全事件集群强度具有一定的空间相关性,高集群强度国家单元随时间发展有扩张态势,集群强度等级不断提升,这也与近年来中国赴东盟旅游人次规模不断扩大、各类旅游安全事件高发具有一定的契合性。

(2)动态演化特征方面,中国赴东盟旅游安全事件集群强度等级在时空动态演化上存在较为明显的空间锁定效应、梯度变化以及转移模式不断丰富三大特征,旅游安全事件集群强度等级具有一定的稳定性和区域依赖性,集群强度等级转移主要发生在相邻等级之间,符合地理学梯度变化规律,同时集群强度跨等级转移概率随时间发展有所提升,向上转移概率大于向下转移概率,转移模式不断丰富。

(3)驱动因素作用方面,旅游安全事件集群强度受到目的地人员规模压力、交通设施风险、社会安全风险、自然环境风险、安全管理能力等方面影响因素的驱动。其中,人员规模压力、交通设施风险、自然环境风险对集群强度有明显的正向提升作用,社会安全风险和安全管理能力对集群强度有明显的负向抑制作用。从回归系数来看,人员规模压力和安全管理能力是旅游安全事件集群强度的重要驱动因素。

4.2 讨论在中国出境旅游快速发展与旅游安全事件高发的背景下,本研究的主要贡献在于:第一,既有研究多基于个体事件视角探究旅游安全事件的分布特征及影响因素,而对在一定时间或空间中连续发生、呈现集聚状态的旅游安全事件集群缺乏关注[5],现有研究无法准确反映出旅游安全事件的集群属性。本研究从集群视角出发,刻画了旅游安全事件集群强度的时空分异与动态演变,揭示了旅游安全事件集群强度的驱动因素,为集群视角下的旅游安全事件研究作出了有益的理论探索与实证分析。第二,区别于已有研究主要探究旅游安全事件的空间差异性,本研究利用收敛指数、空间自相关、马尔科夫链等多元地理学统计方法[46],对旅游安全事件集群强度的时空关联特征以及等级转移规律进行了刻画,能够有效反映出旅游安全事件集群强度的空间异质性以及集群强度等级转移的空间锁定效应、梯度变化特征等地理学规律,进一步丰富了旅游安全事件研究的地理学方法体系。第三,随着中国出境游的有序恢复和迅速回暖,集群风险治理是后疫情时代出境旅游安全需要重点关注的研究议题。本研究将“人—机—环—管”事故致因分析框架用于旅游安全事件集群研究之中[11],进一步拓宽了该理论的应用范围。研究发现,目的地的人员规模压力、交通设施风险、安全管理能力、社会安全风险以及自然环境风险对旅游安全事件集群强度具有显著影响,这为中国出境旅游安全事件集群风险治理实践的体系建构和关键路径锻造提供理论依据。

基于此,本研究得出如下启示:一是优化安全保障资源配置,强化高集群强度国家旅游安全事件应急能力。作为出境国,中国可以通过援助机制加大对高集群强度国家旅游安全资源配置,包括旅游保险、紧急搜救、医疗救助、事后恢复等援助资源,积极协调高集群强度国家旅游安全事件治理工作,形成面向出境游客的旅游安全应急预案与应急机制。二是加强旅游安全协同治理,预防旅游安全事件集群强度强化升级。中国赴东盟旅游安全事件集群强度整体呈上升趋势,应积极推动中国—东盟旅游安全“命运共同体”构建,强化集群事件协同治理能力,加快构建包括政府、企业、民间等在内的多层级旅游安全协同治理机制,做好集群风险信息监测与风险预警,强化旅游企业与保险、医疗、法律、安保、救援等专业机构合作,积极依托民间救援资源,发挥华人华侨救援力量。三是强化涉旅人员集群风险意识,提高风险应对能力。由于中国与东盟在自然及社会环境方面差异较大,游客可能面临饮食、风俗等一系列潜在风险,既要强化面向游客的安全教育,增强游客安全意识;还应强化导游、领队等从业人员集群风险意识与技能培训,提高集群风险应对能力。

此外,本文仍存在进一步完善的空间:一是驱动因素选择上,本研究基于“人—机—环—管”事故致因框架探索了旅游安全事件集群强度的驱动因素,由于距离因素对中国出境旅游具有重要影响[47],未来还可以从多维距离视角(如地理距离、文化距离、制度距离、经济距离)进一步系统揭示中国出境旅游安全事件集群强度的驱动因素。二是研究区域选择上,由于近年来中国出境游的目的地范围越来越广,相关安全事件也呈现增加态势,因此,基于多层次的区域尺度揭示中国出境旅游安全事件集群强度的时空分异与驱动因素,是未来研究的重点探索方向。

| [1] |

中国政府网. 习近平向联合国世界旅游组织第22届全体大会致贺词[EB/OL]. (2017-09-13)[2022-10-29]. http://www.gov.cn/xinwen/2017-09/13/content_5224768.htm. [The Chinese Government Net. Xi Jinping delivered a congratulatory speech to the 22nd General Assembly of the UNWTO[EB/OL]. (2017-09-13)[2022-10-29]. http://www.gov.cn/xinwen/2017-09/13/content_5224768.htm.]

|

| [2] |

谢朝武, 黄锐, 陈岩英. "一带一路"倡议下中国出境游客的安全保障——需求、困境与体系建构研究[J]. 旅游学刊, 2019, 34(3): 41-56. [Xie Chaowu, Huang Rui, Chen Yanying. Safety guarantees for outbound Chinese tourists under "The Belt and Road" initiative: Demands, dilemmas, and system construction[J]. Tourism Tribune, 2019, 34(3): 41-56.] |

| [3] |

蒋依依, 温晓金, 刘焱序. 2001-2015年中国出境旅游流位序规模演化特征[J]. 地理学报, 2018, 73(12): 2468-2480. [Jiang Yiyi, Wen Xiaojin, Liu Yanxu. Evolutionary characteristics of China's outbound tourism flow in rank-size distribution from 2001 to 2015[J]. Acta Geographica Sinica, 2018, 73(12): 2468-2480. DOI:10.11821/dlxb201812014] |

| [4] |

Gozgor G, Seetaram N, Lau C K M. Effect of global uncertainty on international arrivals by purpose of visits and length of stay[J]. International Journal of Tourism Research, 2021, 23(6): 1086-1098. DOI:10.1002/jtr.2464 |

| [5] |

谢朝武, 黄锐. 目的地旅游安全事件集群: 概念框架与测度体系研究[J]. 旅游学刊, 2023, 38(5): 42-57. [Xie Chaowu, Huang Rui. Destination tourism safety incidents cluster: Conceptual framework and measurement system[J]. Tourism Tribune, 2023, 38(5): 42-57.] |

| [6] |

张进福, 郑向敏. 旅游安全表现形态与时空特征简析[J]. 桂林旅游高等专科学校学报, 2001(1): 36-38, 44. [Zhang Jinfu, Zheng Xiangmin. An analysis on the occurring patterns and characteristics of tourism security[J]. Journal of Guilin Institute of Tourism, 2001(1): 36-38, 44.] |

| [7] |

黄锐, 谢朝武. 中国出境旅游安全事故时空分布格局及形成机制[J]. 人文地理, 2019, 34(6): 120-128. [Huang Rui, Xie Chaowu. Temporal and spatial distribution patterns and formation mechanism of Chinese outbound tourists'safety accidents[J]. Human Geography, 2019, 34(6): 120-128.] |

| [8] |

张西林. 旅游安全事故成因机制初探[J]. 经济地理, 2003, 23(4): 542-546. [Zhang Xilin. A brief research on the causes and mechanism in tour security accidents[J]. Economic Geography, 2003, 23(4): 542-544. DOI:10.3969/j.issn.1000-8462.2003.04.024] |

| [9] |

Bentley T A, Page S J. Scoping the extent of adventure tourism accidents[J]. Annals of Tourism Research, 2001, 28(3): 705-726. DOI:10.1016/S0160-7383(00)00058-X |

| [10] |

刘逸, 李源, 纪捷韩. 地理学视角下旅游安全事故成因研究——以我国居民赴泰旅游为例[J]. 世界地理研究, 2022, 31(2): 236-248. [Liu Yi, Li Yuan, Ji Jiehan. A supplementary explanation of the causes of tourism safety accidents from the perspective of geography: The case of Chinese outbound tourists in Thailand[J]. World Regional Studies, 2022, 31(2): 236-248.] |

| [11] |

Bentley T A, Cater C, Page S J. Adventure and ecotourism safety in Queensland: Operator experiences and practice[J]. Tourism Management, 2010, 31(5): 563-571. DOI:10.1016/j.tourman.2009.03.006 |

| [12] |

Page S J, Bentley T A, Walker L. Scoping the nature and extent of adventure tourism operations in Scotland: How safe are they?[J]. Tourism Management, 2005, 26(3): 381-397. DOI:10.1016/j.tourman.2003.11.018 |

| [13] |

谢朝武, 张俊. 我国旅游突发事件伤亡规模空间特征及其影响因素[J]. 旅游学刊, 2015, 30(1): 83-91. [Xie Chaowu, Zhang Jun. Spatial characteristics and influential factors of tourism emergencies in China using casualty scales as an indicator[J]. Tourism Tribune, 2015, 30(1): 83-91. DOI:10.3969/j.issn.1002-5006.2015.01.009] |

| [14] |

谢朝武, 张俊, 陈岩英. 中国出境旅游安全风险的区域分布研究[J]. 中国安全科学学报, 2018, 28(1): 155-160. [Xie Chaowu, Zhang Jun, Chen Yanying. Regional distribution of safety risk in China outbound tourism[J]. China Safety Science Journal, 2018, 28(1): 155-160.] |

| [15] |

黄锐, 谢朝武. 中国赴东盟地区旅游安全事故风险因子的组态影响探测——基于HEVP框架的模糊集定性比较分析[J]. 经济地理, 2021, 41(7): 202-212. [Huang Rui, Xie Chaowu. The detection of the configuration impact of the risk factor on the Chinese tourists'safety accidents in ASEAN: A qualitative comparative analysis of fuzzy sets based on HEVP framework[J]. Economic Geography, 2021, 41(7): 202-212.] |

| [16] |

朱尧, 邹永广. 中国游客赴欧洲旅游安全感知事件空间特征研究[J]. 地域研究与开发, 2019, 38(6): 74-79. [Zhu Yao, Zou Yongguang. Study on perceived spatial characteristics of China travel safety in Europe[J]. Areal Research and Development, 2019, 38(6): 74-79. DOI:10.3969/j.issn.1003-2363.2019.06.014] |

| [17] |

李月调, 谢朝武. 赴泰中国游客安全事故时空分布研究[J]. 中国安全科学学报, 2016, 26(6): 169-174. [Li Yuetiao, Xie Chaowu. Research on temporal and spatial distribution of travel accidents for Chinese tourists in Thailand[J]. China Safety Science Journal, 2016, 26(6): 169-174.] |

| [18] |

朱尧, 邹永广, 李强红, 等. 旅游安全事件与其空间分布结构特征——以中国公民赴马来西亚旅游安全感知事件为例[J]. 地域研究与开发, 2022, 41(4): 137-142, 156. [Zhu Yao, Zou Yongguang, Li Qianghong, et al. Tourism safety incidents and spatial distribution structure characteristics: Evidence from the incidents of Chinese citizens traveling to Malaysia[J]. Areal Research and Development, 2022, 41(4): 137-142, 156. DOI:10.3969/j.issn.1003-2363.2022.04.023] |

| [19] |

邹雅真, 谢朝武. 大陆游客赴台旅游安全事件结果特征及其引致因素研究[J]. 旅游学刊, 2016, 31(8): 81-89. [Zou Yazhen, Xie Chaowu. Research on result characteristics and triggering factors of safety-related events of mainland residents'travels to Taiwan province[J]. Tourism Tribune, 2016, 31(8): 81-89. DOI:10.3969/j.issn.1002-5006.2016.08.013] |

| [20] |

吕拉昌, 魏也华. 产业集群理论的争论、困惑与评论[J]. 人文地理, 2007, 96(4): 21-26. [Lu Lachang, Wei Yehua. Industrial clusters: Debates, dilemmas, and evaluation[J]. Human Geography, 2007, 96(4): 21-26. DOI:10.3969/j.issn.1003-2398.2007.04.005] |

| [21] |

Grassé P P. La reconstruction du nid et les coordinations interindividuelles chezBellicositermes natalensis etCubitermes sp. la théorie de la stigmergie: Essai d'interprétation du comportement des termites constructeurs[J]. Insectes Sociaux, 1959, 6(1): 41-80. DOI:10.1007/BF02223791 |

| [22] |

Li L, Cheng J Q, Bannister J, et al. Geographically and temporally weighted co-location quotient: An analysis of spatiotemporal crime patterns in greater Manchester[J]. International Journal of Geographical Information Science, 2022, 36(5): 918-942. |

| [23] |

Andresen M A. Location quotients, ambient populations, and the spatial analysis of crime in Vancouver, Canada[J]. Environment and Planning A, 2007, 39(10): 2423-2444. |

| [24] |

Beconytė G, Govorov M, Balčiūnas A, et al. Spatial distribution of criminal events in Lithuania in 2015-2019[J]. Journal of Maps, 2021, 17(1): 154-162. |

| [25] |

张琳彦. 产业集聚测度方法研究[J]. 技术经济与管理研究, 2015(6): 113-118. [Zhang Linyan. Research on the measurement methods of industrial agglomeration[J]. Journal of Technical Economics & Management, 2015(6): 113-118.] |

| [26] |

Chang C L, Khamkaew T, Tansuchat R, et al. Interdependence of international tourism demand and volatility in leading ASEAN destinations[J]. Tourism Economics, 2011, 17(3): 481-507. |

| [27] |

Wilson J Q, Kelling G L. Broken windows[J]. Atlantic Monthly, 1982, 249(3): 29-38. |

| [28] |

Liu J J, Wu J S, Che T T. Understanding perceived environment quality in affecting tourists'environmentally responsible behaviours: A broken windows theory perspective[J]. Tourism Management Perspectives, 2019, 31: 236-244. |

| [29] |

田泽民, 程乾, 石张宇. 旅游者环境责任行为驱动因素——破窗理论的视角[J]. 社会科学家, 2020(8): 32-37. [Tian Zemin, Cheng Qian, Shi Zhangyu. The driving factors of tourists'environmental responsibility behavior: From the view of break pane law[J]. Social Scientist, 2020(8): 32-37.] |

| [30] |

郑滋椀, 金诚, John E Eck, 等. 犯罪制图: 理解犯罪热点(上)[J]. 预防青少年犯罪研究, 2012(4): 65-73. [Zhang Ziwan, Jin Cheng, John E Eck, et al. Crime mapping: Understanding crime hotspots[J]. Juvenile Delinquency Prevention Research, 2012(4): 65-73.] |

| [31] |

Hoen A R, Oosterhaven J. On the measurement of comparative advantage[J]. The Annals of Regional Science, 2006, 40(3): 677-691. |

| [32] |

刘玉珂, 金声甜. 中部六省能源消费碳排放时空演变特征及影响因素[J]. 经济地理, 2019, 39(1): 182-191. [Liu Yuke, Jin Shengtian. Temporal and spatial evolution characteristics and influencing factors of energy consumption carbon emissions in six provinces of central China[J]. Economic Geography, 2019, 39(1): 182-191.] |

| [33] |

王泽宇, 程帆. 中国海洋环境规制效率时空分异及影响因素[J]. 地理研究, 2021, 40(10): 2885-2896. [Wang Zeyu, Cheng Fan. Spatiotemporal differentiation and influencing factors of China's marine environmental regulation efficiency[J]. Geographical Research, 2021, 40(10): 2885-2896.] |

| [34] |

赵雪雁, 王伟军, 万文玉. 中国居民健康水平的区域差异: 2003-2013[J]. 地理学报, 2017, 72(4): 685-698. [Zhao Xueyan, Wang Weijun, Wan Wenyu. Regional inequalities of residents'health level in China: 2003-2013[J]. Acta Geographica Sinica, 2017, 72(4): 685-698.] |

| [35] |

穆学青, 郭向阳, 明庆忠, 等. 黄河流域旅游生态安全的动态演变特征及驱动因素[J]. 地理学报, 2022, 77(3): 714-735. [Mu Xueqing, Guo Xiangyang, Ming Qingzhong, et al. Dynamic evolution characteristics and driving factors of tourism ecological security in the Yellow River Basin[J]. Acta Geographica Sinica, 2022, 77(3): 714-735.] |

| [36] |

Heinrich H W. Industrial Accident Prevention[M]. New York & London: McGraw-Hill, 1931: 1-366.

|

| [37] |

Chen C F, Tsai D C. How destination image and evaluative factors affect behavioral intentions?[J]. Tourism Management, 2007, 28(4): 1115-1122. |

| [38] |

马恩朴, 蔡建明, 林静, 等. 2000-2014年全球粮食安全格局的时空演化及影响因素[J]. 地理学报, 2020, 75(2): 332-347. [Ma Enpu, Cai Jianming, Lin Jing, et al. Spatio-temporal evolution of global food security pattern and its influencing factors in 2000-2014[J]. Acta Geographica Sinica, 2020, 75(2): 332-347.] |

| [39] |

章坤, 谢朝武. 我国涉水旅游安全事故的时空分布及成因研究[J]. 中国安全生产科学技术, 2020, 16(8): 167-172. [Zhang Kun, Xie Chaowu. Research on temporal and spatial distribution and causes of water-related tourism safety accidents in China[J]. Journal of Safety Science and Technology, 2020, 16(8): 167-172.] |

| [40] |

殷杰, 郑向敏. 高聚集游客群安全的影响因素与实现路径——基于扎根理论的探索[J]. 旅游学刊, 2018, 33(7): 133-144. [Yin Jie, Zheng Xiangmin. Application of grounded theory to identify factors influencing the security of highly aggregated tourist crowds and their implementation paths: Based on grounded theory[J]. Tourism Tribune, 2018, 33(7): 133-144.] |

| [41] |

Kitamura Y, Hayashi M, Yagi E. Traffic problems in Southeast Asia featuring the case of Cambodia's traffic accidents involving motorcycles[J]. IATSS Research, 2018, 42(4): 163-170. |

| [42] |

许培源, 刘雅芳. "一带一路"沿线国家恐怖活动对旅游业发展的影响[J]. 经济地理, 2020, 40(3): 216-224. [Xu Peiyuan, Liu Yafang. The impact of terrorist activities on tourism development in countries along the Belt and Road[J]. Economic Geography, 2020, 40(3): 216-224.] |

| [43] |

Sönmez S F, Graefe A R. Influence of terrorism risk on foreign tourism decisions[J]. Annals of Tourism Research, 1998, 25(1): 112-144. |

| [44] |

Veréb V N, Nobre H, Farhangmehr M. The fear of terrorism and shift in cosmopolitan values[J]. Annals of Tourism Research, 2018, 4(4): 452-483. |

| [45] |

邹永广, 郑向敏. 游客安全感的影响要素、形成机理及提升策略研究[J]. 人文地理, 2012, 27(3): 103-108, 77. [Zou Yongguang, Zheng Xiangmin. Study on the influencing factors, formation mechanism and promotion tactics of the sense of tourist secturity[J]. Human Geography, 2012, 27(3): 103-108, 77.] |

| [46] |

徐建华. 计量地理学[M]. 第二版. 北京: 高等教育出版社, 2014: 146-150. [Xu Jianhua. Quantitative Geography[M]. 2nd Edition. Beijing: Higher Education Press, 2014: 146-150.]

|

| [47] |

赖菲菲, 谢朝武, 黄锐. 两阶段情景下多维距离因素对中国出境旅游影响研究[J]. 地理与地理信息科学, 2021, 37(4): 128-136. [Lai Feifei, Xie Chaowu, Huang Rui. Research on the impact of multidimensional distance factors on China's outbound tourism under twostage scenarios[J]. Geography and Geo-Information Science, 2021, 37(4): 128-136.] |