从20世纪90年代开始,我国城市建设迈进一个高速发展阶段,城市规模迅速扩张,城市建设紧锣密鼓,城市景观多点开花,城市人口急剧膨胀,这种在城市色彩标准体系尚不健全的背景下开启的现代城市建设,在一定程度上存在着规划短视、设计雷同、布局随意、视野狭窄等问题,许多城市景观设计存在淡化甚至丢弃当地历史文脉传承的情况,“千城一面”“此城如彼城”的现象比比皆是,尤其是景观色彩的无序堆砌甚至形成了色彩污染。这种景观设计现状,无视色彩所能表达的文化情怀,忽略色彩所能传递的文化信息,淡化色彩所能承载的文化基因,直接影响着城市内在品质的呈现和提升。

“基因”概念源于近代西方。从基因复制到基因变异,从文化基因假说到模因理论衍生[1],基因概念被广泛应用。20世纪90年代,我国学者刘沛林将“文化基因”概念与人文地理等相关学科的实际相结合[2],认为“景观基因”是识别一个文化景观区别与另一个文化景观的本质所在,“景观基因图谱”是景观基因在不同表达方式下所呈现出的不同特点和规律[3]。后学在此观点上又加入了新的见解,如以周建梅[4]、贺景[5]为代表的学者将“景观基因”与“旅游目的地”进行了融合,认为旅游目的地形象的独特化是细分旅游市场的重要指标,并且认为合理有效的开发旅游资源并凝聚特色是提升旅游目的地形象的策略之一;以李旭[6]、段进[7]为代表的学者将“景观基因”与“可识别”进行了融合,认为景观基因承载着“城市空间—自然环境—社会人文”互动演化模式的空间信息,在对城市空间形态的识别上需从空间组构规则、背后的影响因素与生成机理等方面进行识别;以林林[8]、李睿[9]为代表的学者将“景观基因”与“色彩意象认知”进行了融合,认为城市色彩意象反映城市风貌,色彩是表达城市精神状态和人文情怀的独特方式;以陈静[10]、王思丰[11]为代表的学者将“景观基因”与“色彩可识别”进行了融合,认为色彩基因是城乡色彩的本土性、传统性和延续性的反映,影响城乡色彩的识别要素包括自然要素、人文要素和人工要素,并认为城乡景观基因的色彩可识别应从历史的文脉中进行挖掘、提取、发展和保护。通过上述学者的研究可知,景观基因图谱是研究和识别城乡独特性的重要方式,同时也是展示城乡历史和人文的重要载体。色彩作为文化景观重要的视觉特征,其面积、大小、位置的不同变化会使色彩所处的空间产生点、线、面的丰富层次感。这种层次感不仅会渲染城乡景观的气氛、营造城乡景观的环境和丰富城乡景观的情感表达,还会加速以及强化城乡的独特性和不可复制性[12]。

本文借助景观基因理论中的色彩可识别观点,将革命圣地延安中心城区作为研究区域,将延安革命旧址作为研究对象,通过大量的设计实例,对其色彩蕴含的红色革命文化、黄土风情文化和厚重历史文化意象进行了梳理、识别和提取,并构建了延安革命旧址的色彩体系,最终达到为延安革命旧址景区的文化传承保护,以及景区的可持续发展做出贡献的目的。

2 研究区域概况与数据来源延安有着悠久的历史文化。从人文地理视角看,延安东临黄河,北依长城,位处汉族农耕文化与少数民族游牧文化的交汇地带,随着民族迁徙杂居和文化的碰撞融合,这条农牧分界线呈动态移动状态;从地理环境看,延安群山连绵,沟壑纵横,是重要的军事战略要地,也是中国工农红军经历二万五千里长征后的落脚地。

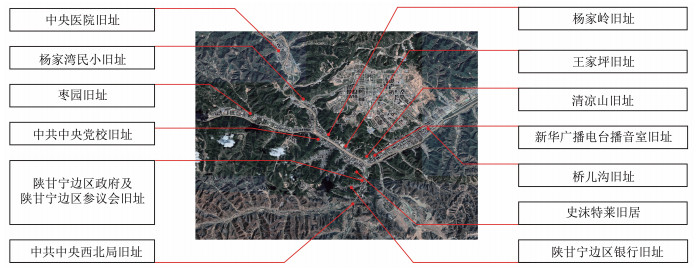

2.1 研究区域概况延安市中心城区现存的13处革命旧址是保存最完整、面积最大的革命旧址保护群[13](图 1),其中包括中央医院旧址、杨家湾民小旧址、枣园旧址、中共中央党校旧址、陕甘宁边区政府及陕甘宁边区参议会旧址、中共中央西北局旧址、杨家岭旧址、王家坪旧址、清凉山旧址、新华广播电台播音室旧址、桥儿沟旧址、史沫特莱旧居、陕甘宁边区银行旧址[14]。这些久负盛名的革命旧址现均为全国重点文物保护单位,不但是革命传统教育的宝贵资源,而且还是延安市参观游览的独特景观。因此,本文借助景观基因理论对延安革命旧址的景观色彩基因进行挖掘整理,无疑具有政治、经济、文化、旅游等多重研究价值。

|

图 1 延安中心城区革命旧址分布范围示意图 Fig.1 Schematic Diagram of The Distribution Range of Revolutionary Sites in the Central Urban Area of Yan'an |

本研究数据来源主要有:①通过走访调研及实地调查,采用以成像式测量法为主,分光式测色仪为辅的采集方法,分析、采集并获取景观色彩基因的不同色彩数据;②通过文献分析整理,对无迹可寻的景观色彩历史基因进行色彩重构,并用分光式测色仪获取色彩数据;③通过搜集民俗文化物品,用分光式测色仪在D65环境下获取色彩数据[14;④通过Adobe illstrator及AutoCAD专业制图软件,测绘具有代表性的建筑彩色立面图;⑤通过Image Color Summarizer(影像色彩数据摘要器)对色彩数据特性进行分析,并输出该景观色彩基因的色彩占比率。笔者于2021年3月14日至3月21日、2021年7月1日至7月9日、2021年9月11日至9月19日、2021年11月3日至11月12日对延安中心城区13处革命旧址景区进行了多时间维度和跨季节的实地调研,收集整理了上述景区景观色彩要素的全面数据,以便为本研究提供详实的数据支撑。

3 延安革命旧址景观色彩基因信息图谱构建人类聚落形式随着社会经济政治等因素的发展变化而不断更迭,而聚落功能属性的变化又会导致景观基因的变化,这种变化被称为基因变异[15]。追溯延安革命旧址的历史脉络发现,不同功能的用地属性直接影响着景观色彩基因的构成要素及色彩面貌[16]。只有着眼于历史维度对延安革命旧址基因进行识别,才能保证对现有景观色彩基因及其成因获得精确而又全面的解析。

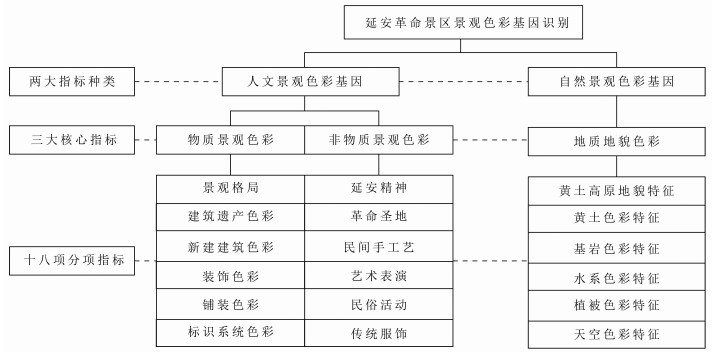

3.1 延安革命旧址景区景观色彩基因的识别指标借助学者刘沛林提出的景观基因识别及分类方法[17],在景观基因的识别中遵循内在唯一性、外在唯一性、总体优势性和局部唯一性规制[18],同时结合风景园林学研究对象分类原则,将延安革命旧址景区景观色彩基因按照其物质载体分为人文景观色彩基因和自然景观色彩基因两大指标种类[19],其中包括三个核心指标及十八项分项指标(图 2)。人文景观色彩基因是景观色彩基因的内在因素,多以建筑物为主体,包含传统建筑物色彩、新建建筑物色彩、建筑物装饰色彩、景区道路铺装色彩、景区标识系统色彩等。自然景观色彩基因是景观基因的外在因素,是影响景区景观色彩呈现的重要指标,在景区景观色彩基因的识别上起烘托作用。

|

图 2 延安革命旧址景区景观色彩基因识别指标图 Fig.2 Identification Index Map of Landscape Color Genes in Yan'an Revolutionary Site Scenic Area |

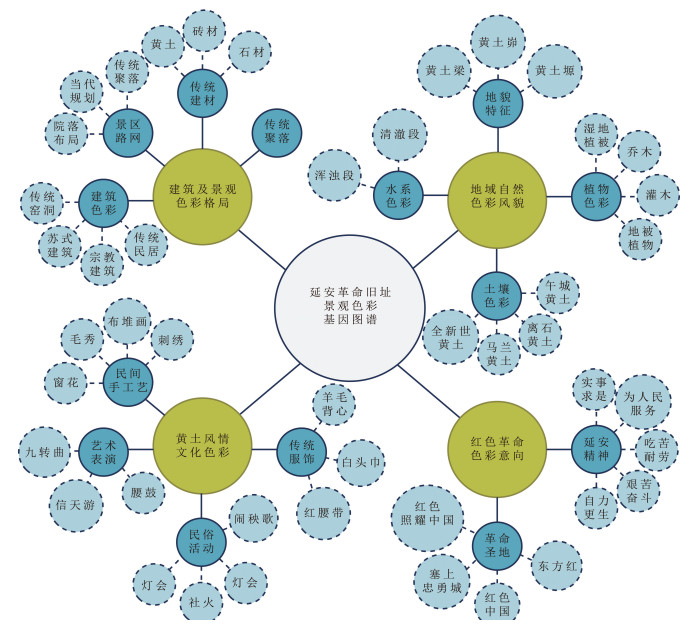

景观基因图谱是聚落景观基因内在规律的表达,能够准确反映聚落景观的逻辑性和有序性,而城市意象是游览者对城市产生美好印象的重要指标,营造带有可记忆的、协调性的城市色彩,是美化城市印象的重要方法。本文在此理论基础上,对延安革命旧址景区景观色彩的空间色彩属性和文化色彩基因特征进行挖掘归类,按红色革命色彩意象、黄土风情文化色彩、建筑及景观色彩格局和地域色彩风貌等四个类别,结合色彩学的色彩特质提取方法及路径,采用元素提取、图案提取、结构提取和含义提取等四种景观基因的提取方法[20],对延安革命旧址景观色彩基因图谱进行了提取(图 3);同时还绘制了景观色彩基因彩色立面图、彩色平面图和色彩要素色谱;最后结合景观基因绘制了景观基因在城市聚落中的空间结构图[21],以此来延展和构建具有可识别性的延安革命旧址景区色彩基因色谱。

|

图 3 延安革命景区景观色彩基因提取图谱 Fig.3 Landscape Color Gene Extraction Map of Yan'an Revolutionary Scenic Area |

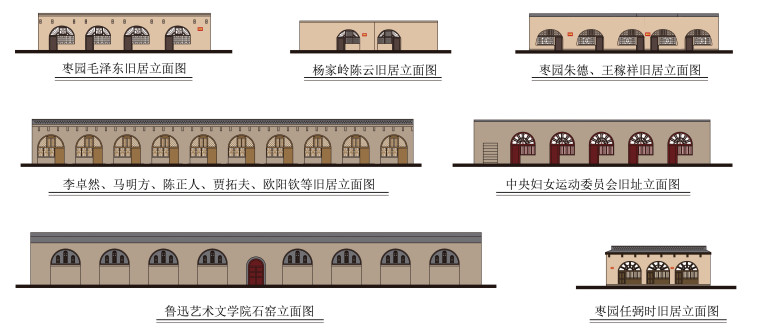

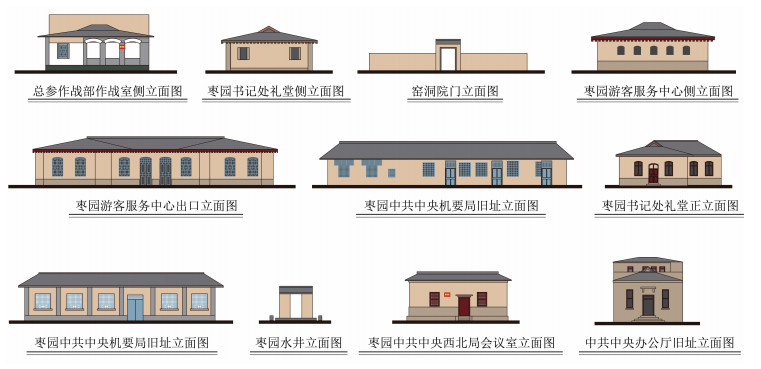

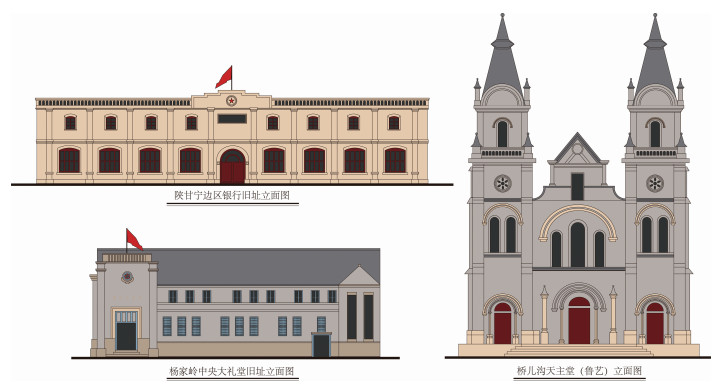

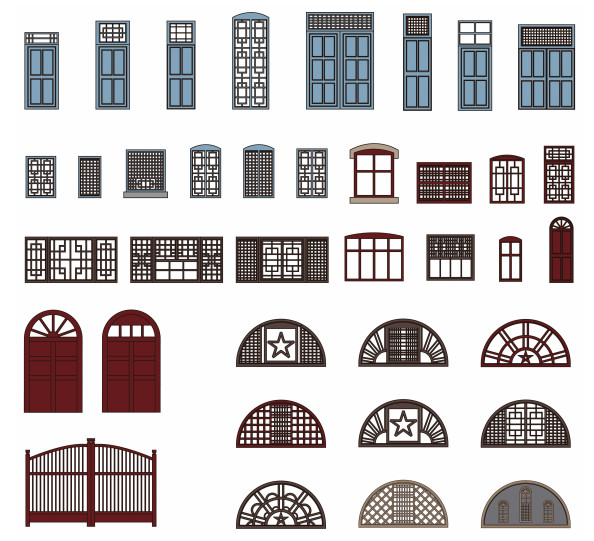

景观基因的提取是在对比区域内不同的景观类型的基础上找出核心景观因子的研究[22]。建筑承载着文化,建筑色彩是建筑外在展现的重要组成部分,同时还蕴藏着深厚的文化内涵[23]。本文认为景观基因的色彩提取应当建立在物质色彩本身的基础上还兼顾其所蕴含的文化特性。因此,本研究在提取延安革命旧址景观的色彩及其构建景观色彩基因图谱的要素上,将延安革命旧址景区内的建筑类型、建筑材料和建筑装饰物等确定为核心景观色彩因子,其中延安革命旧址内部的建筑类型包含传统窑洞类民居、非窑洞类民居、陕北官式建筑、苏式建筑及西方宗教建筑等颇具地方特色的建筑群。在建筑景观色彩基因的提取上,应当结合建筑外观特征,从景观色彩的面积、色彩的位置和色彩的边界形状上进行提取。

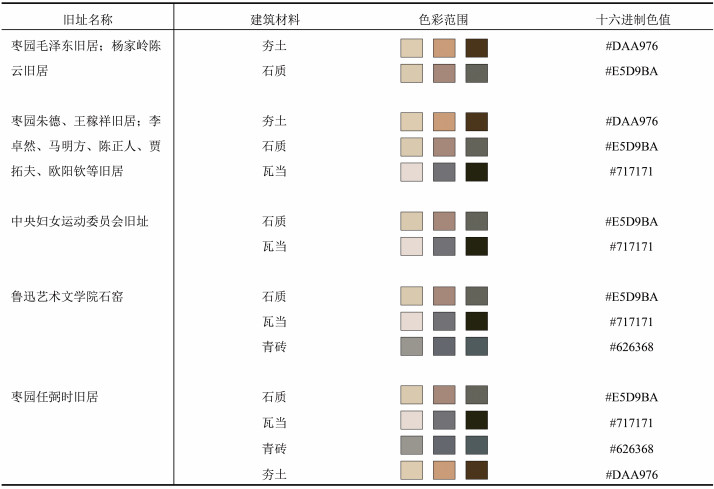

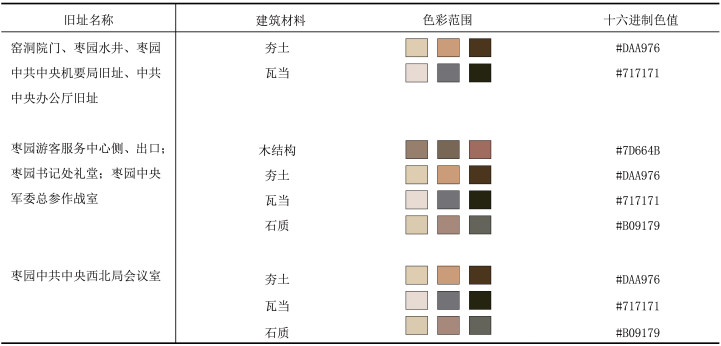

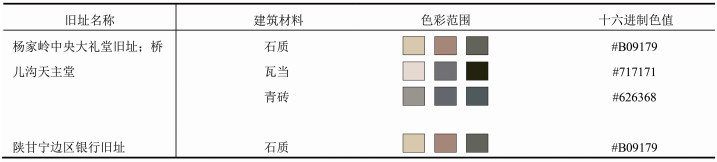

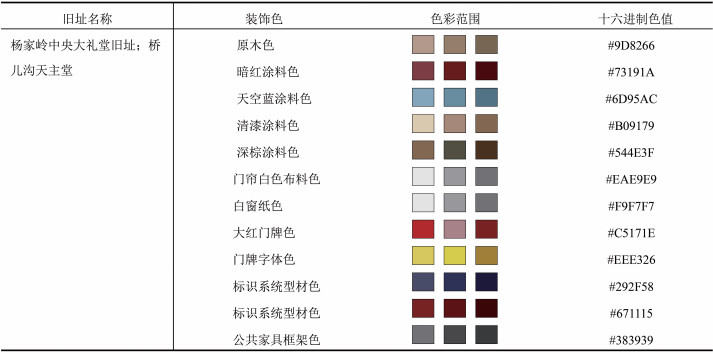

延安革命旧址内部的建筑材料包括黄土材料、石材、砖材、木材等,其中,黄土材料的使用最为广泛,其易被浸蚀的物理特性导致旧址景区内部分建筑物表皮有材质脱落、腐坏、发霉等情况,但其作为涂料却具有不变色、不褪色的特点;石材是传统建筑材料中最为坚固的材料,也具有耐腐蚀的特性,常被用做建筑主体结构框架;砖材是将黄土高原的黄土进行烧制后获得的建筑材料,分为红砖、青砖两种,也是旧址中应用较为普遍的建筑材料。延安革命旧址内部的建筑装饰物色彩主要是指展现建筑门窗的木结构花格部位色彩,包括湖蓝、暗红及原木色等色彩。本文具体地将景观建筑的类型、景观建筑的材料和景观建筑的装饰物以立体图的形式进行了绘制图 4、图 5、图 6、图 7,并以表格的形式对景观内自然景观色彩基因部分的提取进行了展示表 1、表 2、表 3、表 4。

|

图 4 窑洞景观色彩基因提取图 Fig.4 Extraction of Color Genes in Cave Landscape |

|

图 5 非窑洞类民居景观色彩基因提取图 Fig.5 Extraction of Color Genes in Non Cave Dwelling Landscape |

|

图 6 苏式建筑及宗教建筑景观色彩基因提取图 Fig.6 Extraction of Color Genes in Soviet Style and Religious Architecture Landscape |

|

图 7 门窗景观色彩基因提取图 Fig.7 Extraction of Color Genes in Door and Window Landscape |

| 表 1 窑洞景观色彩基因提取表 Tab.1 Extraction of Color Genes in Cave Landscape |

| 表 2 非窑洞类民居景观色彩基因提取表 Tab.2 Extraction of Landscape Color Genes for Non Cave Dwelling Houses |

| 表 3 苏式建筑及宗教建筑景观色彩基因提取表 Tab.3 Extraction of Color Genes in Soviet Style and Religious Architecture Landscape |

| 表 4 苏式门窗景观色彩基因提取表 Tab.4 Extraction of Color Genes in Su Door and Window Landscape |

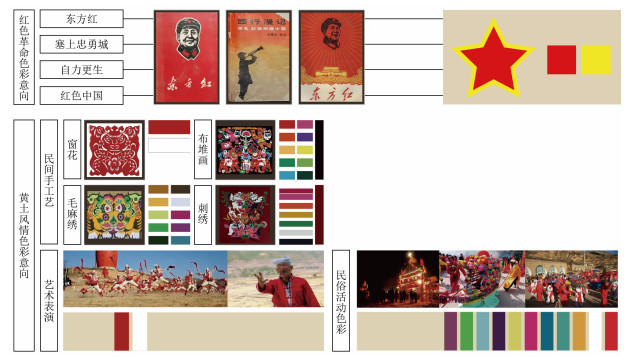

人文景观色彩基因的构成不一定是可视化的色彩实体,但是它却常以色彩意向的方式影响着主体的色彩心理感知[24]。黄土地的独特地质地貌影响着延安居民的色彩喜好及民风民俗[25]。从民间手工艺来讲,当地有窗花、毛绣、布堆画、刺绣等,这类色彩基因具有大红大绿的高饱和度、高对比度的色彩特征,与当地苍凉的环境形成了强烈的反差对比;从艺术表演形式和民俗活动来讲,当地有九转曲、信天游、腰鼓、灯会、社火、闹秧歌等,这些颇具当地特色的民俗表演和活动展现出当地居民豪放不羁的性格特征。从传统服饰来说,身着羊毛背心、白头巾和红腰带的陕北农民形象就是展现当地地域性的最佳独特名片。从革命旧址的精神内核来讲,象征革命色彩意象的红色和象征神圣壮丽色彩意象的黄色所形成的旗帜及五角星形状,成为红色基因的重要色彩体系构成要素。本文通过搜集、整理以上各类具有黄土风情民俗的色彩资料和代表革命精神内核的色彩资料,建立了具有地域性特征的黄土风情文化色彩基因和代表革命情怀的红色文化色彩基因作为非物质景观色彩基因的提取载体(图 8)。

|

图 8 非物质景观色彩基因提取图 Fig.8 Extraction of Color Genes in Intangible Landscape |

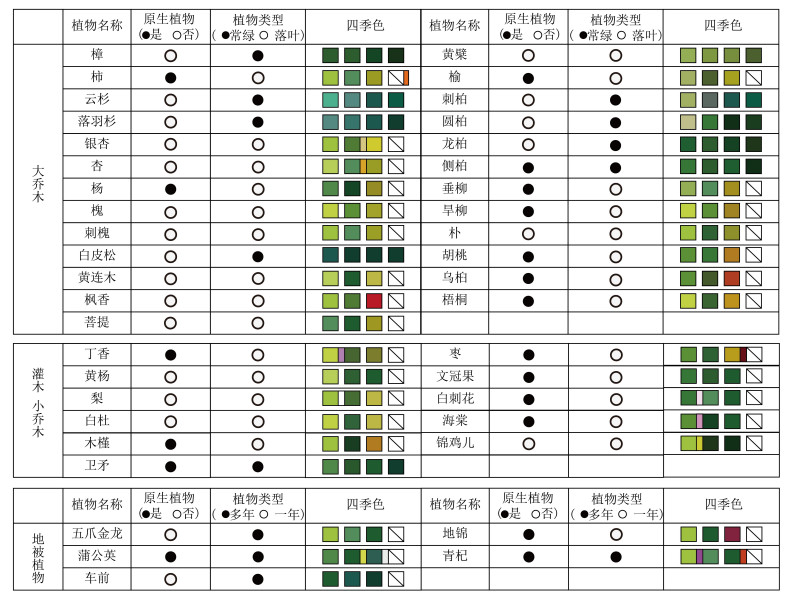

植物色彩是景观色彩基因的重要组成部分[26]。延安革命旧址内植物种类繁多,其色彩面貌同时受季相、时间、气候等多种因子共同影响,因此景区内植物色彩基因的提取会较为困难,是研究的难点之一。不同植物种类会对景区色彩面貌产生不同的影响[27],其中,植物中的落叶植物或常绿植物会对景区季相色彩面貌产生影响,而原生植物种群的种植比例高低也会对景观色彩基因的可识别性产生影响。景区内的植物包括乔木、灌木和地被植物三类,乔木有高度,其叶、花、果与人的距离较远,在视域范围内与地被植物共同组成景区的立体背景色;灌木则与人距离较近,在视域范围内属前景色。本文根据景区内植物的类型及种植情况对景区内植物进行了分析整理,并提取了植物的叶色、果色、花色作了植物景观色彩基因图谱(图 9)。如图显示:①乔木种类约为25种,原生乔木9种,以观赏为目的的园林乔木16种;落叶乔木17种,常绿乔木8种。②灌木种类约为11种,原生灌木7种,观赏性园林灌木4种;常绿灌木1种,落叶灌木10种。③地被植物以高羊茅、早熟禾(1:4)成品草皮卷为主,此外存在地类植物5种,4种为多年生草本植物,1种为一年生草本植物。

|

图 9 植物景观色彩基因提取图 Fig.9 Extraction of Plant Landscape Color Genes |

延安城区三山环抱、两河流经,是典型的山区带状城市,“三山两河”的山水格局成为延安城市风貌的标志性特征[28]。“三山”分别是宝塔山、凤凰山和清凉山,单纯从地理面貌的角度来讲,三山受黄土高原沟壑区和黄土丘陵沟壑区地形的影响,整体是以黄色为主的色彩体系,后因四季更迭和退耕还林工程等影响,三山的色彩面貌又产生了土黄色、黄绿色、金黄色和奶白色的色彩层次变化。从历史人文的角度来讲,宝塔山位于延安城区东南侧,是历史名城延安的标志之一,同时也是融合自然、人文、历史、革命旧址的红色旅游重要目的地。凤凰山位于延安城区西南侧,因“叶生吹箫引凤”的传说而得名。清凉山位于延安城区北侧,不仅有万佛洞石窟、琉璃塔等历史文物古迹,也有延安时期新闻出版单位旧址等革命文物,还因中央印刷厂的印刷车间曾设在此处而被称为红色延安的“新闻山”。在此类人文因素的影响下,三山的色彩面貌又有了进一步的变化,在自然色系的基础上又有了历史情怀和延安精神为色彩意象的棕色、红色相结合的色彩体系。“两河”分别是延河和南川河,呈现“Y”形分布。从地理面貌的角度来讲,南川河源出西喇苦特山,是黄河支流湟水的支流,河流水体存在泥沙污染,水系色彩呈土黄色。延河,属黄河一级支流,昔名区水、去斤水、洧水、延水等,河流含沙量大,水体色彩也呈土黄色。从历史人文的角度来讲,两河毗邻宝塔山,因其特殊的地理位置,又被称为“中国革命母亲河”,因此在色彩面貌上呈现出象征力量、治愈的情感色彩意象。综合“三山两河”的地理面貌所呈现出的色彩变化和历史人文所呈现出的色彩意象变化,二者相互作用形成了延安革命旧址景区生态打底和人文聚焦相融合的景观色彩基因的宏观基底,也为景区色彩风貌的可识别分析奠定了基础。

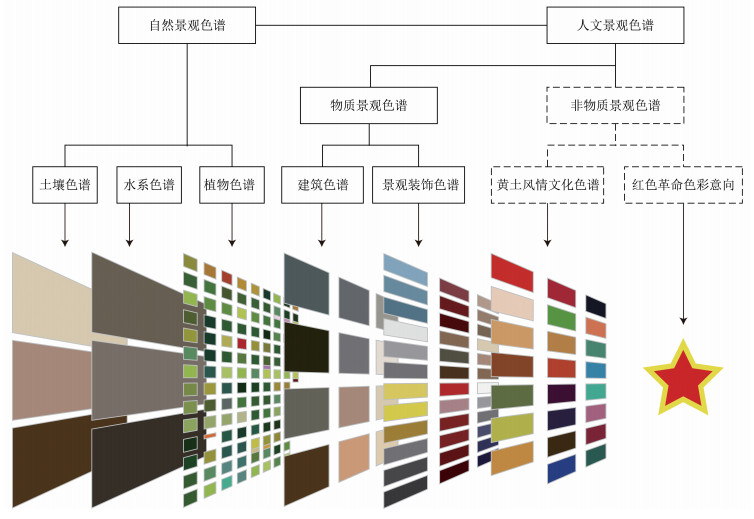

4 延安革命旧址景观色彩风貌可识别性分析 4.1 延安革命旧址景区景观基因色立体的构建色立体是将色彩的属性按照一定的秩序进行整理、分类后所形成的一种色彩体系[29]。当前国内外色彩规划是通过主调色、辅调色和点缀色等要素组合来定位城市景观基因的色彩风貌。本文结合城市景观基因色彩风貌的定位理论,根据色立体的构建原则,利用景区基因理论的分类原则,对延安革命旧址景区的土壤色谱、水系色谱、植物色谱、建筑色谱、景观装饰色谱、黄土风情文化色谱、红色革命色彩意象图谱进行了层叠切片式结构化处理,并构建了一套色彩体系(图 10)。在这套色彩体系中,土壤色谱、水系色谱和植物色谱作为自然景观色彩要素起到宏观色彩基底的作用,属于景区的主调色;建筑色谱和景观装饰色谱作为物质景观色彩要素起到承载人工色彩的作用,是景区的辅调色;黄土风情色谱、红色革命色彩意象作为非物质景观色彩要素起到滋养文化养分的作用,是景区视觉焦点的点缀色。由此看来,景区内主调色、辅调色和点缀色的相辅相成为延安革命旧址景区色彩风貌的定位和色彩规划提供了保障。

|

图 10 延安革命旧址景观基因色立体图 Fig.10 Landscape Gene Color Stereogram of Yan'an Revolutionary Site |

就旧址景区内的建筑类型而言,传统窑洞民居是黄土高原特有的民居类型,也是景区中存在数量最多的建筑类型,无论是建筑的形制还是建筑的材料,在色彩视觉层面都是凸显景区地域性特征的重要标志。尽管景区因风吹日晒,曾多次使用黄土涂料对建筑外墙进行色彩弥补,但是景区内物质人文景观色彩基因的可识别性依旧鲜明显著。陕北官式建筑及非窑洞类民居建筑是景区内仅次于传统窑洞民居的建筑类型,相较于我国其它地域传统建筑的构造及风格,本地域建筑依然具有强烈的景观基因识别性。例如我国其它传统建筑中,山墙部位不设置门窗,而革命旧址景区内部分建筑却在山墙部位设置有门窗;其它传统建筑的屋顶占建筑总高的1/2左右,而革命旧址景区内建筑屋顶的高度却占建筑总高的1/4左右;其它传统建筑的门窗洞口为正四边形,而革命旧址景区内建筑门窗洞口顶部线条却为弧线形;其它传统建筑拥有以木质柱为支撑的廊道,而革命旧址景区内建筑却有类似西方文艺复兴时期的拱廊;再结合革命旧址景区内的色彩体系,使得革命旧址景区的景观基因可识别性更为明显。装饰景观的色彩基因主要由建筑立面的门窗材质色彩和园区内的标识系统色彩所构成,其中传统民居门窗色彩面貌有原木色、暗红涂料、天空蓝涂料、清漆涂料、白色窗帘色彩及白色窗户纸;景区内的标识系统色彩有红色、中铬黄色、普蓝、湖蓝和黑色,这些色彩的搭配对革命旧址景区物质景观基因色彩的识别,发挥着重要的作用。

从景观空间布局而言,传统窑洞民居一般是“一家一园”的空间布局形式[29],而景区内的窑洞院落却是更偏向当代园林式游览的景观构架,即以道路环线的主园路为主要骨架,分设二级园路及三级园路,主园路及二级园路为方便游客游览、参观而修建,三级园路则为保持传统窑洞院落的原有格局,以便游客直观感受延安时期“延安人”初心不改、艰苦奋斗的革命精神和历史情怀而修建。所以,从空间布局对景区景观色彩基因的影响来讲,景区景观基因的色彩面貌虽有趋同于其他景区的一面,但是却不影响革命旧址景区色彩基因的提取和识别。

总而言之,延安革命旧址景区内物质人文景观色彩基因是建立在景区内存在的建筑类型和景区内空间布局的基础上,遵循中国传统五正色体系理论,利用色彩的强烈色差比,高饱和度及对比度模式所进行的可识别。这次对革命旧址景区物质人文景观色彩基因的可识别,不仅反映了当地地域的文化特征和居民的色彩喜好,而且还是革命旧址景区色彩规划整体性、和谐性和统一性的完美诠释,进而成为塑造革命旧址景区的独特性和不可复制性的重要依据之一。

4.2.2 非物质景观色彩基因的可识别性分析对景观基因的色彩属性而言,红色具有较强的饱和度,自古就被认为是喜庆吉祥的颜色,通常给人以热情、兴奋的心理感受。黄色也具有较强的饱和度,通常被认为是皇家专属色,给人以愉悦、活力的心理感受;而红色与黄色则交织出“火”,给人以澎湃动力和奋斗活力的心理感受。从人文的角度出发,延安是革命老区,红色具有见证历史和弘扬革命文化的色彩意象,锻造并形成了著名的“延安精神”,这种精神不仅是我党的宝贵财富,而且对中国近现代历史的发展进程有着巨大而深远的影响,同时,这种精神在某种程度上也为本景区非物质景观色彩基因的识别提供了重要的载体,对延安革命旧址景区色彩乃至景区的个性化和可持续发展指明了道路和方向。

4.3 自然景观色彩基因的可识别性分析“三山两河”的地貌色彩特征是革命旧址景区景观色彩基因的基底色及背景色,延河和南川河将13处革命旧址进行了空间格局上的串联;宝塔山、凤凰山和清凉山的山体色彩也对各微观景观色彩载体在视觉效果的呈现上起到了烘托作用。具体到自然景观色彩基因的可识别性上,利用园区内的土壤色谱和绿植色谱等进行了色彩识别,如土壤色谱、水系色谱均以土黄、赭石、石莲褐为基准色,具有色彩饱和度较低、色相变化单一的景观色彩基因特征;旧址园区内绿地率高,呈现鲜绿、翠绿、墨绿的色调以及少量红、白色相的花果色彩构成了以绿色为主体,少量红色、白色为调和的色彩特征;旧址景区内落叶乔木、灌木种植比例偏大且原生种群数量较高,四季变化明显,形成了多种色彩混合的色彩特征,这些色彩特征丰富并扩大了该景区自然景观色彩基因的可识别范围。因此,以“三山两河”地貌色彩特征为基底,构成的以黄色为主体、多种色系共存的基底色及背景色,是革命旧址景区地域性特征的完美展现,同时也是研究延安所处黄土高坡自然地貌的重要依据。

5 结论景观基因图谱是研究聚落文化景观区域差异化的途径和视角。景观的色彩基因是游览者对景观获得美好印象和体验的最直接感知方式,具有色彩可识别性的景观基因能够为人们创造更为宜居、美好的生产和生活氛围。本文通过对延安市革命旧址景观基因的色彩可识别研究,认为延安市中心城区革命旧址景区色彩整体面貌呈现出生态打底和人文聚焦的景观色彩风貌格局,并在自然景观色彩基因和人文色彩基因上均具有较强的可识别性、贯穿性和串联性,其中人文景观色彩基因的可识别性为赓续和传承以“延安精神”为主的红色基因提供了重要的精神支撑,也为延安市红色旅游提供了重要的色彩名片。因此,本文强烈呼吁遏制景区景观色彩设计与规划中无视色彩所能表达的文化情怀,忽略色彩所能传递的文化信息,淡化色彩所能承载的文化基因的现象。就如边文娟学者提出的新文脉主义下的城市色彩可持续发展一样,在景区景观基因的色彩体系构建中,利用感知技术、可视化技术等手段,打破景区景观色彩基因可识别性中的“色彩趋同”现象,明确景区景观基因色彩的图底关系,延续景区景观地域性中的色彩基因,建立景区景观色彩基因的时空框架,梳理景区景观色彩基因的发展关系以及发展脉络,归纳提炼其演变的规律与本质,注重景区景观色彩基因时空的整体性、地域性和可识别性,保留景区景观色彩基因的基底,延续以人文精神为内涵的隐性基因,建立景区景观色彩基因的数据库和景区景观色彩基因的理论体系,让景区景观色彩基因有机更新,从而实现可持续发展。

| [1] |

吴群, 况宇翔, 谢娅婷. 非物质文化遗产模因探析[J]. 艺术百家, 2016, 32(6): 229-231. [Wu Qun, Kuang Yuxiang, Xie Yating. An exploration of the meme of intangible cultural heritage[J]. Hundred Schools in Arts, 2016, 32(6): 229-231. DOI:10.3969/j.issn.1003-9104.2016.06.047] |

| [2] |

蒋思珩, 樊亚明, 郑文俊. 国内景观基因理论及其应用研究进展[J]. 西部人居环境学刊, 2021, 36(1): 84-91. [Jiang Siheng, Fan Yaming, Zheng Wenjun. Research progress in landscape gene theory and its application in China[J]. Journal of Human Settlements in West China, 2021, 36(1): 84-91.] |

| [3] |

刘沛林. 中国传统聚落景观基因图谱的构建与应用研究[D]. 北京大学, 2011: 1-254. [Liu Peilin. Study on the Construction and Application of Genetic Map of Chinese Traditional Settlement Landscape[D]. Beijing: Peking University, 2011: 1-254.]

|

| [4] |

周建梅. 提升旅游目的地形象的策略分析[J]. 中国商贸, 2011(11): 158-159. [Zhou Jianmei. Analysis of strategies to enhance the image of tourism destinations[J]. China Journal of Commerce, 2011(11): 158-159.] |

| [5] |

贺景. 云南省旅游目的地形象评价与优化研究[D]. 昆明: 云南大学, 2018: 1-218. [He Jing. The Study of Evaluation and Optimization of Tourism Destination Image in Yunnan Province[D]. Kunming: Yunnan University, 2018: 1-218.]

|

| [6] |

李旭, 陈代俊, 罗丹. 城市形态基因的生成机理与传承途径研究——以成都为例[J]. 城市规划, 2022, 46(4): 44-53. [Li Xu, Chen Daijun, Luo Dan. Research on the generation mechanism and inheritance approach of urban morphology genes[J]. City Planning Review, 2022, 46(4): 44-53.] |

| [7] |

段进, 姜莹, 李伊格, 等. 空间基因的内涵与作用机制[J]. 城市规划, 2022, 46(3): 7-14, 80. [Duan Jin, Jiang Ying, Li Yige. The connotation and mechanism of spatial genes[J]. City Planning Review, 2022, 46(3): 7-14, 80.] |

| [8] |

林林. 大连城市色彩意象的构成模式研究[D]. 大连: 大连理工大学, 2020: 1-321. [Lin Lin. Research on the Conposition Model of Dalian Urban Color Image[D]. Dalian: Dalian University of Technology, 2020: 1-321.]

|

| [9] |

李睿. 基于城市意象与"五色体系"双重控制的北京老城色彩规划——以天坛街道地区为例[D]. 北京: 中央美术学院, 2021: 1-179. [Li Rui. Color Planning of Beijing Old City Based on the Dual Control of City Image and "Five-color System"——Take the Streets of Temple of Heaven as an Example[D]. Beijing: Central Academy of Fine Arts, 2021: 1-179.]

|

| [10] |

陈静. 西安的城市文脉与城市色彩探论[J]. 理论导刊, 2013(2): 95-98. [Chen Jing. On the urban context and urban colors of Xi'an[J]. Journal of Socialist Theory Guide, 2013(2): 95-98.] |

| [11] |

王思丰. 基于可识别性的城市色彩景观规划设计探索-以九江市八里湖新区色彩景观规划设计为例[D]. 武汉: 华中科技大学, 2012: 1-36. [Wang Si-feng. The Exploration of City Color Landscape Planning and Design based on the Recognition: Taking Pali Lake New District Jiujiang City as an example[D]. Wuhan: Huazhong University of Science and Technology, 2012: 1-36.]

|

| [12] |

章波. 平面构成中的色彩美学在景观设计中的应用[J]. 建筑结构, 2020, 50(20): 158. [Zhang Bo. The application of color aesthetics in plane composition in landscape design[J]. Building Structure, 2020, 50(20): 158.] |

| [13] |

李建军. 山地城市建设美的探索以延安为例[M]. 香港: 中国文化出版社, 2016: 3-36. [Li Jianjun. Exploration of the Beauty of Mountain City Construction: Taking Yan'an as an Example[M]. Hong Kong: China Culture Publishing House, 2016: 3-36.]

|

| [14] |

梁树英, 杨春宇. 日光光谱与大气衰减影响下的建筑色彩定量方法研究[J]. 西部人居环境学刊, 2014, 29(3): 115. [Liang Shuying, Yang Chunyu. Architectural color quantitative method study on the effect of the daylight spectrum and atmospheric attenuation[J]. Journal of Human Settlements in West China, 2014, 29(3): 115.] |

| [15] |

李伯华, 李珍, 刘沛林, 等. 湘江流域传统村落景观基因变异及其分异规律[J]. 自然资源学报, 2022, 37(2): 362-377. [Li Bohua, Li Zhen, Liu Peilin, et al. Landscape gene variation and differentiation law of traditional villages in Xiangjiang River Basin[J]. Journal of Natural Resources, 2022, 37(2): 362-377.] |

| [16] |

王峥. 延安杨家岭革命旧址保护规划研究[D]. 西安: 长安大学, 2007: 24-31. [Wang Zheng. The protects and programming research of revolution old address of Yang Jialing of Yan'an[D]. Xi'an: Chang'an university, 2007: 24-31.]

|

| [17] |

刘沛林. 古村落文化景观的基因表达与景观识别[J]. 衡阳师范学院学报(社会科学), 2003(4): 1-8. [Liu Peilin. The gene expression and the sight identification of the ancient villages'cultural landscape[J]. Journal of Hengyang Normal University (Social Science), 2003(4): 1-8.] |

| [18] |

刘沛林, 刘春腊, 邓运员, 等. 基于景观基因完整性理念的传统聚落保护与开发[J]. 经济地理, 2009, 29(10): 1731-1736. [Liu Peilin, Liu Chunla, Deng Yunyuan, et al. Study on ancient village's protection and development which based on the concept of landscape-gene's integrity[J]. Economic Geography, 2009, 29(10): 1731-1736.] |

| [19] |

黄斌斌. 城市色彩特色的实现——中国城市色彩规划方法体系研究[M]. 杭州: 中国美术学院出版社, 2012: 1-201. [Huang Binbin. Research on the Method System of Urban Color Planning in China[M]. Hongzhou: China Academy of Fine Arts Press, 2012: 1-201.]

|

| [20] |

祁剑青. 陕西窑洞的景观基因识别及图谱构建[J]. 衡阳师范学院学报, 2020, 41(3): 17-23. [Qi Jianqing. Landscape gene recognition and mapping construction of Shaanxi caves[J]. Journal of Hengyang Normal University, 2020, 41(3): 17-23.] |

| [21] |

聂聆. 徽州古村落景观基因识别及图谱构建[D]. 合肥: 安徽农业大学, 2015: 56-61. [Nie Ling. Identify and Map Construct of Landscape Gene in Huizhou Ancient Village[D]. Hefei: Anhui Agricultural University, 2015: 56-61]

|

| [22] |

刘沛林, 彭科, 杨立国. 传统村落景观基因遗传信息的储存、表达及其旅游价值——以湖南省常宁市中田村为例[J]. 旅游导刊, 2022, 6(2): 1-25. [Liu Peilin, Peng Ke, Yang Liguo. The storage, expression, and tourism value of the genetic information of traditional village landscape: A case study of Zhongtian village of Changning city, hunan province[J]. Tourism and Hospitality Prospects, 2022, 6(2): 1-25.] |

| [23] |

于云超. 景区依托型乡村景观设计研究与实践[D]. 唐山: 华北理工大学, 2022: 46-69. [Yu Yunchao. Research and Practice on ohe Landscape Design of Dependent Scenic-Based Village[D]. Tangshan: North China University of Science and Technology, 2022: 46-69.]

|

| [24] |

吕娟霞. 甘肃非物质文化遗产品牌传播研究[J]. 文化产业, 2022, 249(32): 148-150. [Lv Juanxia. Research on the brand communication of Gansu intangible cultural heritage[J]. Culture Industry, 2022, 249(32): 148-150.] |

| [25] |

金琪. 延安传统文化元素在城市公共艺术中的当代性研究[D]. 延安: 延安大学, 2022: 13-18. [Jin Qi. The Contemporary Research of Yan'an Traditional Cultural Elements in Urban Public Art[D]. Yan'an: Yan'an University, 2022: 13-18.]

|

| [26] |

吴雷, 雷振东, 武艳文, 等. 乡村景观视角下传统村落现代营建监测数据库研究[J]. 南方建筑, 2022, No. 209(3): 98-106. [Wu Lei, Lei Zhendong, Wu Yanwen, et al. Application of a modern architectural construction monitoring database in traditional villages from the perspective of rural landscapes[J]. South Architecture, 2022(3): 98-106.]

|

| [27] |

张利芹. 红色景区植物资源分布及景观优化探究[J]. 分子植物育种, 2022, 20(24): 8299-8302. [Zhang Liqin. Study on the distribution of plant resources and landscape optimization in red scenic spot[J]. Molecular Plant Breeding, 2022, 20(24): 8299-8302.] |

| [28] |

宋伟. 治理"三山两河"彰显延安特色[N]. 延安日报, 2007-03-29(05). [Song Wei. Managing "Three Mountains and two rivers" shows Yan'an characteristics[N]. Yan'an Daily, 2007-03-29(05).]

|

| [29] |

王京红. 中国传统色彩体系的色立体——以明清北京城市色彩为例[J]. 美术研究, 2017, 174(6): 97-103. [Wang Jinghong. The color cube of the Chinese traditional color system: Take the Beijing city fortifications city color as an example[J]. Art Research, 2017, 174(6): 97-103.] |

| [30] |

张子衿. 陕州窑居传统村落开发利用模式研究[J]. 城市建筑, 2022, 19(5): 39-44. [Zhang Zijin. Research on the development and utilization model of kiln traditional villages in Shanzhou[J]. Urbanism and Architecture, 2022, 19(5): 39-44.] |