党的十九大报告提出实施乡村振兴战略,将乡村定义为“具有自然、社会、经济特征的地域综合体,兼具生产、生活、生态、文化等多重功能”,乡村的多元价值得到体现。乡村价值是由人类主体依据其需求赋予乡村客体的意义,体现着乡村区别于城市的最本质属性。城镇化演进过程中,因城乡关系外部环境和认知主体需求的变化,人类对乡村价值的认知不断发生改变。新型城镇化背景下,有必要全面重新审视乡村价值,开展乡村价值再认知,引导乡村选择合适的政策并开展健康有效的建设实践。

国际学术界对于乡村价值的研究最早可追溯至20世纪50—80年代,从生产主义(productivisim)到后生产主义(post-productive),再到多功能乡村(multifunctionality)的理论发展折射出国际学术界对乡村价值的认知的演变过程[1]:从关注生产价值,转变为侧重非农业价值,最终强调乡村多元价值。相较国外,我国的乡村价值研究起步较晚,在近20年逐步展开。学者们围绕着乡村振兴[2, 3]、城镇化[1, 4]以及扶贫脱贫[5, 6]等视角开展了乡村价值研究,并构建了丰富的乡村价值体系。章先爱、朱启臻基于六大乡村价值体系提出了乡村振兴路径[2]。姚娟、马晓冬分析了后生产主义乡村的多元价值空间的重构路径[3]。申明锐等则基于城镇化视角解读当代乡村价值,并在此基础上提出了乡村复兴路径[1]。鲁可荣、徐建丽探索了乡村价值再造以及内生动力的培育,旨在促进农业大县的脱贫攻坚[6]。然而,现有研究大多基于静态视角讨论当代乡村价值,未考虑到乡村价值认知的动态性。随着城镇化的推进,外部环境以及主体需求的改变会使得乡村价值认知发生变化,因此乡村价值研究在时间维度上不能局限于静态的时间截面[7]。同时,现有研究多从乡村自身出发讨论乡村价值,少有研究基于城乡关系的整体语境看待乡村价值。新型城镇化背景下乡村或多或少都与外部世界产生关联[8],乡村功能开始在不同尺度的空间内分化和分离[9],需基于城乡关系从不同空间尺度出发认知乡村价值。最后,现有研究多讨论乡村价值类型及其内涵,忽视了多元乡村价值之间的复杂关系。

因此,本文突破传统乡村价值研究的静态视角,立足乡村价值认知的动态性,从城镇化视角出发,分析城镇化进程中乡村价值的认知演变;重点构建新型城镇化背景下多空间尺度下的乡村价值再认知框架,并分析不同乡村价值类型之间的相互关系。期望正确、全面、客观地认知乡村价值,明晰乡村在新型城镇化背景下的作用与意义,进而引导乡村寻找到契合当前时代特征的发展路径,实现健康有效的乡村建设实践。

2 乡村价值的原生性与动态性 2.1 价值及乡村价值的原生性与动态性“价值”一般被定义为“客体的存在、属性和合乎规律的变化与主体尺度相一致、相符合或相接近的性质和程度”[10]。从客体尺度出发,客体本身所固有的本质属性是形成一定价值的前提、必要条件和要素,体现了价值的原生性;从主体尺度出发,需认识到价值是由主体、人依据其需求而赋予的。主体意识的动态变化带来了价值的改变、更新、转移和提高,体现为价值的动态性。因此,从主客体尺度出发讨论价值,可发现价值的原生性与动态性。

乡村价值,即人类作为主体依据自身发展赋予乡村这个客体的价值,因此乡村价值也同样具备着原生性与动态性。就原生性而言,乡村在其生长过程中逐渐产生了区别于城市的属性。在此基础上形成了乡村多元的价值,体现着乡村价值的原生性。就动态性而言,随着物质世界及人类社会的发展,作为主体的人的需求不断变化,乡村价值的认知也将因此改变。

2.2 乡村的原生价值及其动态认知过程依据乡村价值的原生性以及动态性属性,可进一步从乡村原生价值及其动态认知过程两方面出发讨论乡村价值。

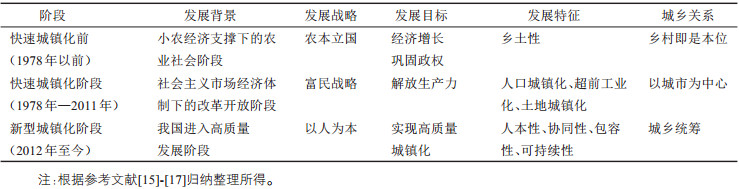

乡村的原生价值是基于乡村本质属性而形成的多元的、客观的价值,是人们进行乡村价值认知的基础。为更为全面地解读乡村原生价值,需构建乡村价值体系,作为认知的前提。既有乡村价值研究中,朱启臻、章先爱从生产、生活、生态、社会、文化与教化六个方面归纳了乡村价值表现[2]。龙花楼、屠爽爽指出乡村地域系统是一个具有经济、社会、环境、资源、文化等多重价值属性的复合体[11]。鲁可荣、胡凤娇认为,乡村的多元性价值应当包括“惠及苍生”的农业生产价值、“天人合一”的生态价值以及以村落共同体为特色的生活价值[12]。申明锐等基于主体和功能两个乡村认知维度,将乡村价值分为农业价值、腹地价值以及家园价值,三者逐渐递进[1]。不难看出,学者们对乡村价值的解读具备一定共识。在既有研究的基础上,结合乡村本质属性的相关思考,研究将从生产、生活、生态、社会、文化、空间六个方面构建乡村原生价值体系。

乡村因农而生,生来携带着生态密码与基因,承载着人们各类生产生活行为活动,具备着生态、生产以及生活价值。在此基础上,以血缘、地缘为基础的特殊的社会秩序与社会制度在乡村中逐渐形成,使得乡村具备了独有的社会价值。乡村作为传统文化的根源之地,承载着中华文化的精华[13],是可以寄托文明归属、进行生命历程教育的场所,具备了无形但极其重要的文化涵义,体现了乡村的文化价值。同时,乡村的自然空间以及人类实践活动形成的建成空间,始终承载和保障着乡村功能与活动的开展,体现为乡村的空间价值。至此,本文将生产价值、生态价值、生活价值、社会价值、文化价值以及空间价值作为乡村六大原生价值(图 1)。

|

图 1 乡村本质属性与原生价值 Fig.1 Rural Essential Attribute and Native Value |

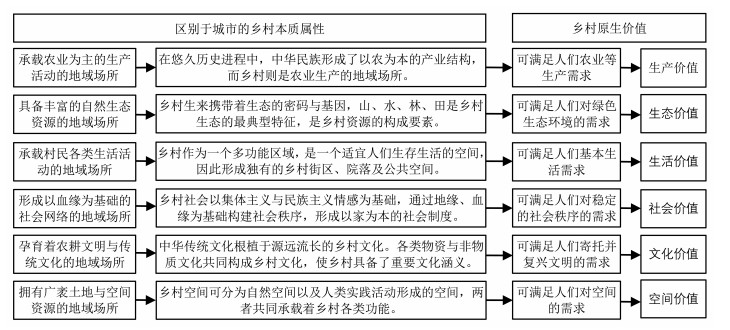

乡村原生价值的动态认知过程是指不同时期,人们会依据自身需求和外界变化调整改变乡村原生价值内涵和特征的认知,不同时期价值认知重点的变化,会对不同的原生价值进行强调、突出,以满足发展需要。动态的价值认知过程决定了不同时期人们对乡村的态度,深刻影响着各时期的乡村政策与乡村建设实践活动,使得乡村不断更新迭代(图 2)。

|

图 2 乡村原生价值的动态认知过程及其影响 Fig.2 Dynamic Cognitive Process of Rural Native Value and Its Influence |

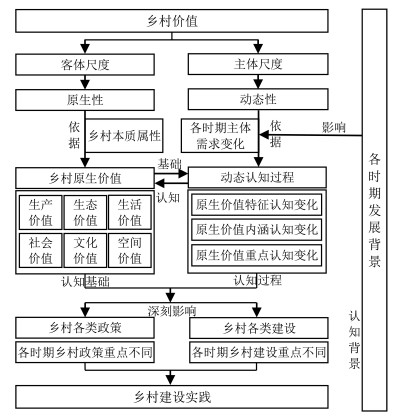

城镇化是一个地区发展的重要标志,其对农村农业发展具有重要的影响[14]。我国城镇化经历了由起步探索到高速发展再到高质量发展的历程,在此过程中乡村不断经历着重构转型,人们对乡村价值的认知也随之发生变化。学界针对城镇化的不同阶段展开了大量研究[15-17],学者们多以改革开放(1978年)以及党的十八大(2012年)作为我国城镇化发展阶段的划分节点。1978年前,我国的城镇化进程缓慢甚至停滞,此时的乡村多维持传统农村的特征;1978年至2011年,改革开放解放了生产力,催生了城镇化的快速发展,此时的乡村发生明显的转型;2012年党的十八大提出新型城镇化建设,城镇化高质量发展成为主题,乡村迎来了新的发展机遇。因此,本文将我国的城镇化分为三个时期,即快速城镇化前(1978年以前)、快速城镇化阶段(1978年—2011年)以及新型城镇化阶段(2012年至今)。三个阶段的发展背景、目标、特征及城乡关系(表 1)影响着各阶段人们对乡村价值的认知。结合各阶段特征,梳理三个时期人们对乡村价值的特征、内涵及重点的认知演变,为开展乡村价值再认知奠定基础。

| 表 1 城镇化阶段特征总结 Tab.1 Summary of Characteristics of Urbanization |

传统社会时期,乡村价值呈现自给式特征,即乡村的服务对象为乡村自身。此时乡村社会内外部要素相互适应,能以某种秩序长期维持下去,乡村价值处于“超稳态”。进入快速城镇化时期,超前的工业化和城镇化裹挟着巨大的市场能量,左右乡村的发展[18]。乡村价值也从原本的自给式的“超稳态”转变为了外供式的“两极态”。为推进城镇化,乡村的服务重点由乡村转向了城市,呈现外供式特征。由此,直接推进城镇化作用的部分乡村价值被不断强化,剩余则在冲击下逐渐弱化,六类原生价值处于两极化状态。新型城镇化阶段,城乡间要素开始频繁流动,乡村开始成为一个流动性、关系性的动态空间,乡村价值出现双供式特征,即乡村双向服务于城市与乡村,乡村价值进入全面的“融合态”,状态逐渐趋于稳定(图 3)。

|

图 3 城镇化进程中乡村原生价值特征认知的演变示意图 Fig.3 Schematic Diagram of the Evolution of Cognition of Rural Native Value Characteristics in the Process of Urbanization |

随着城镇化进程中主体需求的变化,部分价值在更大范围或更高的程度上被认知,其内涵得到扩充与延伸。如乡村的生产价值,在快速城镇化前被认知为保障乡村内部自给、为城镇提供农产品。在快速城镇化阶段,人们对乡村生产价值的认知则转变为推动区域范围内城乡工业化、城乡经济发展。再如乡村空间价值,在快速城镇化前乡村的空间价值被认知为广袤的土地是农民、乡村生存的关建。快速城镇化背景下,乡村则被视为保障城镇快速扩张所需土地的主要来源,其空间价值的内涵由此改变。新型城镇化阶段,面对新发展机遇,乡村六类原生价值将被重新认知。

3.3 乡村价值重点认知的演变快速城镇化前,以农立国背景下,乡村高度自给的农业生产价值被人们重点强调。该阶段人们对乡村的认知局限于“农村”,乡村直接被定义为农业生产地域。进入快速城镇化阶段,受超前工业化以及土地城镇化影响,乡村的工业生产价值及空间价值代替农业生产价值成为了人们的关注重点。工业生产价值的强调体现在该阶段工业村的兴起,然而过度强化工业生产价值也带来了部分乡村的异化现象。空间价值的过度强调,则有可能使乡村土地整理及城乡建设用地增减挂钩等相关节约土地的良策,在地方实施过程中转变为用足乡村资源、保障城市扩张的“变奏”[18]。新型城镇化阶段,乡村多元功能被挖掘,人们不再单一强调乡村某一价值,而更注重多元价值的均衡发展。

乡村价值的特征、内涵以及重点认知随着城镇化进程中城乡关系的改变而不断演化,直接影响着各个阶段的乡村实践活动。随着城镇化进入新发展阶段,有必要全面重新审视乡村价值。

4 新型城镇化阶段乡村价值再认知 4.1 乡村价值再认知框架构建当前,我国已进入新型城镇化的高质量发展阶段。资本、技术、信息等生产要素由城市向乡村转移的溢出效应逐渐强化,城乡呈现等值化、均衡化发展趋势。乡村正凭借其独特优势主动融入城镇功能体系中,其作用开始体现在宏观、中观、微观的不同空间尺度中,满足着不同主体需求,成为城乡谱系的重要组成部分。在此背景下,乡村相关研究呈现出多空间尺度特征[19],学者们从县域视角[20]、村域视角[21]、居民点视角[22]出发对乡村功能进行了剖析。同时,国土空间规划背景下,乡村规划与建设活动也在市县、乡镇、村庄等不同层级有序积极开展。

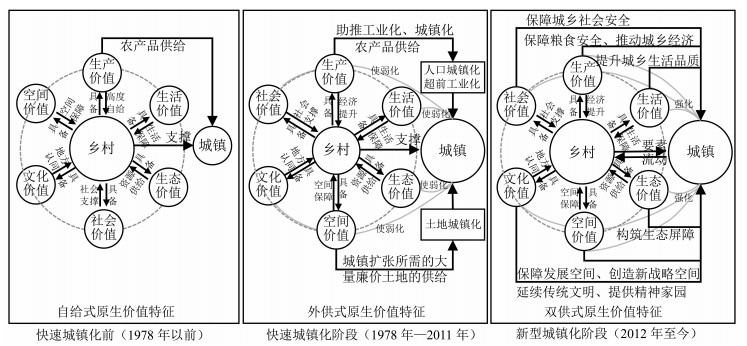

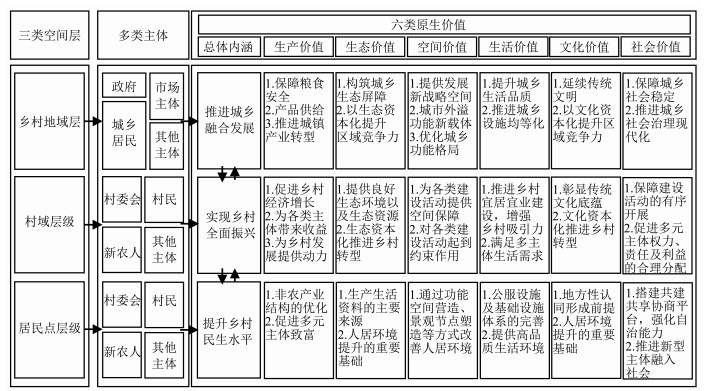

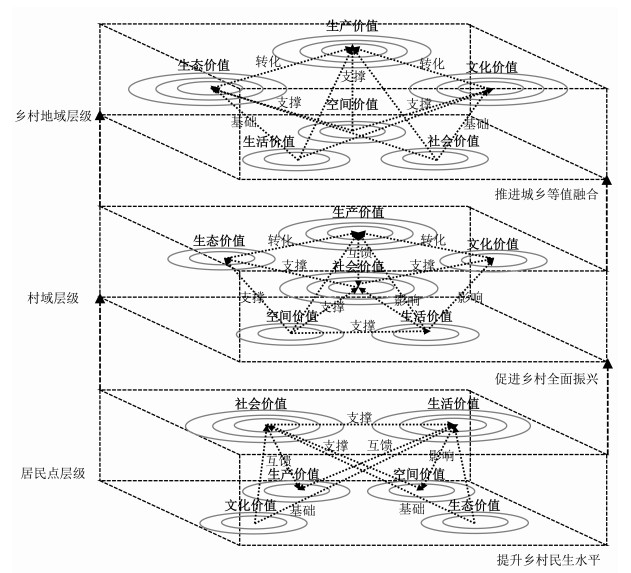

新型城镇化背景下需将乡村作为一个“地域空间”系统,从多空间尺度出发系统性认知乡村价值,剖析不同空间尺度下主体对于乡村价值认知的不同倾向以及乡村客体特征对于乡村价值认知的影响。结合既有研究及实践,本文将空间尺度划分为乡村地域、村域以及居民点三个层级。由此,从“全域全要素”视角出发,结合“生产—生态—生活—社会—文化—空间”六类原生价值,本文构建了新型城镇化背景下的多空间尺度的乡村价值再认知框架(图 4)。

|

图 4 乡村价值再认知框架图 Fig.4 The Re-cognitive Framework of Rural Value |

结合多尺度空间特征开展乡村价值再认知,一方面要强化多空间尺度构成的纵向衔接关系。本文所明确“乡村地域—村域—居民点”的空间层级具有等级结构特征,因此尺度之间具备着较强的关联性。在结合主客体特征分析各层级乡村价值作用情况的基础上,需关注价值认知在空间尺度中的自上而下的引导关系与自下而上的支撑关系,使得乡村价值认知在多尺度中形成纵向衔接,在全域层面形成价值认知共识。从而为乡村价值全域提升奠定基础,推动实现乡村民生水平提升、乡村全面振兴、城乡等值融合发展。

另一方面,需厘清各个空间尺度中六类原生价值的横向关联关系,探寻乡村价值间的关系网络。基于自然、社会等因素的影响,不同空间尺度下的乡村功能具有鲜明的多样性与差异性。多样性表明了乡村要素间关系紧密,组合多样,决定了乡村价值的复杂关系,因此多空间尺度视角下的乡村价值认知不可忽视价值间的作用关系。差异性表明了不同空间尺度下,由于乡村要素的组合方式、各类主体的行为活动不尽相同,直接影响着价值网络的形成。因此,需结合不同空间尺度的特征剖析乡村价值网络。

4.2 价值再认知需构建空间层级间的纵向衔接关系首先,从主体与客体角度出发分析各层级价值情况。依据不同主体需求,六类价值在各层级发挥着不同的作用。部分价值在某个层级可同时满足多类认知主体需求,则该类价值在该层级起到核心推动作用,而某些价值则可能起到重要的支撑作用或基础作用。其次,分析各层级价值认知的纵向衔接关系。乡村地域层级主体的认知导向及其实践会直接影响村域、居民点层级各类主体的认知,体现自上而下的宏观引导作用。而村域、居民点层级的价值将进一步深化细化并支撑落实乡村地域层级的价值认知内容。

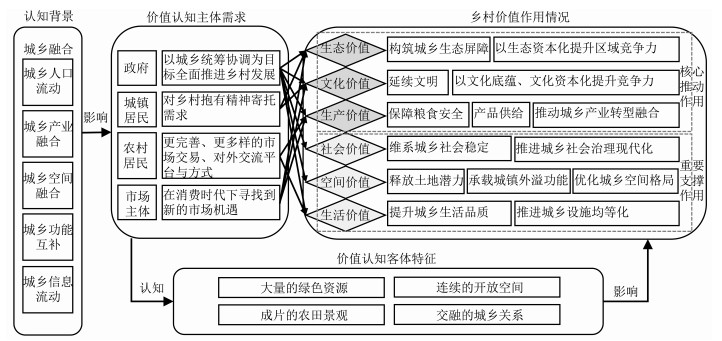

4.2.1 乡村地域层级乡村价值再认知乡村地域是统筹乡村地区“产、居、人、治、文”振兴的整体单元。作为具有一定功能结构与区际联系的复合系统,乡村地域在乡村振兴战略的实施过程中发挥着地域空间组织调控和中心服务供给的作用。它既具备乡村自身特征,也体现城乡交融特点。作为认知客体的乡村地域在宏观尺度下呈现出以下特征:大量的绿色资源、连续的开放空间、成片的农田景观、交融的城乡关系等。而在乡村地域层级,乡村价值认知主体的价值考量则可能各有侧重:新型城镇化背景下的城镇政府以城乡统筹协调为目标认识乡村发展,对乡村的需求更侧重于粮食供给、自然资源供给以及其他功能的综合提升,以实现城乡多维等值化重构;处在快速变化社会中的城镇居民则对乡村抱有精神寄托的需求[1];伴随着日常生产生活交流与市场交换跨域频率的不断提升,村民开始追求更完善、更多样的市场交易、对外交流平台与方式;各类市场主体则基于乡村生态、文化等资源更多寻求消费时代下的新市场机遇。在此背景下,乡村地域层级的生态、生产以及文化价值满足着多元主体需求,一方面三类价值起到构筑城乡生态屏障、保障粮食安全、延续传统文明等重要基础作用。另一方面,三类价值成为乡村在该层级实现跃升发展的主要推动力,为城市打造新功能、新竞争力的战略空间创造条件。生态、文化资源的资本化也为各类市场主体提供新的机遇。与此同时,乡村生活、社会以及空间价值在乡村地域层级则更多起到重要的支撑作用,体现为推进城乡设施布局均等化、维持城乡社会稳定、提升社会治理现代化、释放乡村土地潜力、承载城镇外溢功能、优化城乡空间格局等方面(图 5)。

|

图 5 乡村地域层级乡村价值认知 Fig.5 Rural Value Cognition at Rural Region Level |

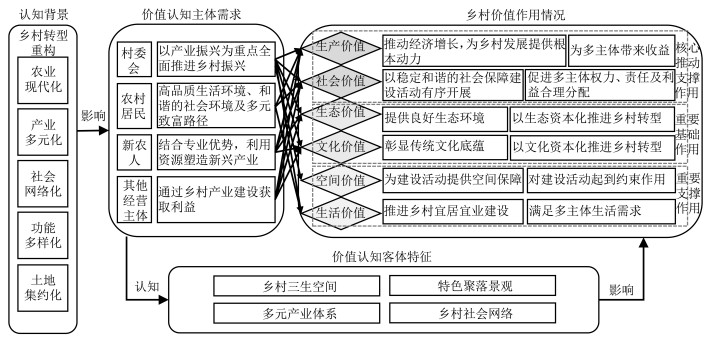

新型城镇化背景下,乡村的社会经济形态以及地域空间格局发生巨大变化[23]。乡村在“超越生产主义”的基础上形成了更为丰富的乡村新经济模式,乡村社会组织、空间结构、聚落景观经历着快速重构,直接影响着乡村价值再认知。认知主体方面,村域层级各主体的认知导向开始由传统的“经济理性”向“社会转向”、“文化转向”[24]。在国家战略和政策的引导下,村委会的认知视野和被赋予职能不再局限于乡村生产建设,而以乡村经济发展为重点,对生态修复保护、空间格局优化、社会治理提升等方面予以高度重视;随着人居环境的提升,村民倾向于高品质的生活环境、更和谐的社会环境以及更多元的致富路径;乡村新社会主体——新农人(设计师、返乡青年、艺术家等)则结合各类专业优势,重新审视乡村价值,基于各类乡村特色资源塑造新兴产业[25];乡村其他新型经营主体(专业大户、农业企业、农民合作社等)则积极投身于乡村产业建设从而获取收益。在此背景下,村域层面生产价值起到核心推动作用,以高效农业及各类新兴产业为主推动乡村整体经济提升,为各类建设活动提供根本动力,并实现多类主体共赢,满足村委会、村民、新农人以及各类经营主体的需求;行政村作为最基本的治理单元,其社会形态及治理结构不断重构升级,多元主体共治格局逐渐形成,保障着乡村产业发展、生态宜居等一切建设活动的有序开展,促进了多主体权力、责任以及利益的合理分配,体现着社会价值在村域层级的核心支撑作用。生态与文化价值则在村域社会经济整体发展中发挥着重要基础作用。以生态资源与文化底蕴为基底,在资本的介入和各主体的参与下得到二次开发,推进乡村转型;空间价值则起到为村域系统活动提供空间保障的作用,同时也约束着各类建设活动的开展,反映在村域土地综合整治、三生空间优化、乡村空间风貌等方面;生活价值则通过优化乡村人居环境来推进乡村宜居宜业建设,满足村民生活需求,提升乡村吸引力,在村域发展中起到重要支撑作用(图 6)。

|

图 6 村域层级乡村价值认知 Fig.6 Rural Value Cognition at Village Level |

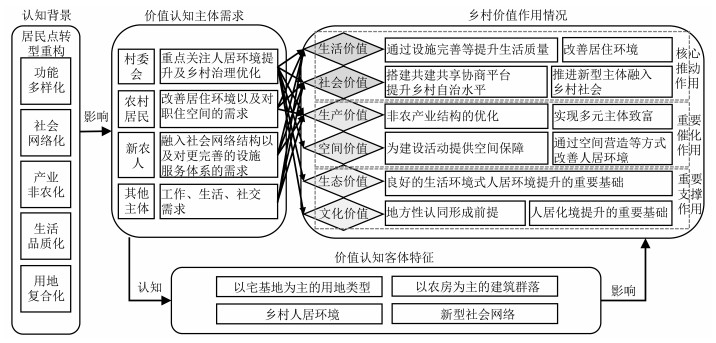

居民点作为乡村地域人地相互作用最强烈的表征和呈现形式,是村民从事生产活动和生活交往的场所[22]。新型城镇化阶段,伴随着农业现代化、规模化发展,居民点的农业生产功能逐渐弱化,生活功能以及非农业生产功能成为主导功能。同时,外来资本的进入打破了传统网络状的村社“熟人社会”结构,取而代之的是多元主体介入下的更为广泛的利益群体,形成了新的乡村自治模式。村委会作为认知主体重点关注生活便利、人居环境提升以及新型社会网络结构下的乡村治理等;在满足基本生存条件后,村民主体的需求必然转向改善居住环境,体现为农房翻建、风貌整治、建筑材料优化等活动的开展[26],同时,新时期村民的就业地与就业结构的改变,将带来村民对职住空间需求的变化[27];新农人具有以分享、协作、抱团为特征的自组织性,亟需融入乡村的社会网络,提升新农人的社会认同度。同时,新农人也需要更为现代化的服务体系以及设施配置支撑各类创新建设活动。因此,居民点层面,乡村生活价值、社会价值满足多类主体需求,起到核心作用。一方面通过优化完善公共服务设施、基础设施、绿化系统等,为村民、新农人等主体提供高品质生活环境;另一方面在维系乡村社会稳定的基础上为共建共享共商搭建多元平台,不断提升乡村自治能力,推进新型主体融入基层治理;居民点的生产价值以及空间价值则起到重要催化作用,以产业结构的优化提升促进农村劳动力就业结构的转变,通过景观节点塑造、公共空间营造、居住空间完善、职住空间协调等手段改善人居环境[28];生态、文化价值凭借良好的生态环境及文化传统成为人居环境塑造、创新产业活动的重要基础和源泉(图 7)。

|

图 7 居民点层级乡村价值认知 Fig.7 Rural Value Cognition at Rural Settlements Level |

不同空间尺度下的要素组合方式以及价值认知主体的行为活动深刻影响着六类价值在“乡村地域—村域—居民点”各层级中的乡村价值网络的形成(图 8)。每一层级的六类价值之间横向关联,影响着各层级价值的发挥。

|

图 8 乡村价值网络示意图 Fig.8 Schematic Diagram of Rural Value Network |

城乡各要素的不断融合使得乡村地域层级形成了复杂的价值关系网络。各认知主体通过各类行为活动强化乡村要素在城乡范围内的流动,丰富了乡村价值关系网络:第一,生态、文化价值与生产价值间的转化关系。消费需求转型升级背景下,稀缺性与有效性成为乡村生态、文化资源的经济特征[29],乡村资源更易在区域形成效用增长。生态、文化资源通过存量盘活、产权界定、价值评估等环节转化为资产,在城镇政府以及市场主体介入下,通过建立交易规则与流通渠道实现资产增值,转化为生产价值[30]。第二,空间价值与生产、生态、文化价值的支撑关系。一方面,生态、文化价值在乡村地域层级的发挥需要新的空间载体,通过全域土地综合整治,盘活乡村存量建设用地,将节余的建设用地指标,流转至镇域、县域或更大的区域范围以支撑各类建设活动[31]。另一方面,通过城乡空间格局优化,可实现乡村生态、文化等资源的跨域整合,优化生产要素空间组织,强化城乡产业良性互动。第三,生活、社会价值与其他各类价值的基础条件关系。城乡各类设施以及服务体系的协同共享则有利于激发乡村消费潜能,推进城乡生产活动的匹配、共享,也有利于城乡间功能互补、资源分配与布局优化[32],实现空间价值的提升。同时,良好的城乡治理体系是各类主体带动乡村价值提升的重要前提。

4.3.2 村域层级乡村价值网络乡村全面振兴背景下,乡村要素耦合关系不断强化。生产价值、社会价值在村域层级的核心作用决定了各主体将以产业振兴为前提强化生产要素与各类要素间的耦合关系,加强社会和谐与治理对各类价值的支撑作用,形成以生产、社会价值为主的村域层面价值网络。首先,空间价值与生产价值之间有着转化、支撑以及约束关系。村集体通过土地流转等方式带动空间价值向生产价值转化。通过农用地整理、闲置用地利用等方式在控制建设用地总规模的前提下保障产业用地需求。产业结构的质态转变也将重新配置村域土地资源利用的方式与格局[33]。体现了空间价值与生产价值之间相互支撑、影响的关系。环境规制、承载力限容、红线管控则体现了两者之间的约束关系。其次,乡村生态、文化等价值向产业价值的转化可体现为村集体以及新农人等新型主体通过整合并项目化乡村的生态、文化等资源要素,与外部市场主体进行交易,实现资源资产化。生活价值与生产价值之间相互促进,具体表现为改善居住环境,鼓励集中居住可减少产业的空间成本,营造产业空间环境[32],提升生产价值。而产业结构的优化提升也将直接影响乡村生活水平。最后,乡村社会价值对各类价值的支撑关系则体现为,通过基层治理能力的提升,妥善处理好各主体间的利益协调,厘清多元主体的权力与义务边界;同时,乡村治理还可进一步赋能乡村生产、生态等价值,将多主体共建共享机制嵌入特色资源挖掘、产业链打造、产业转型升级等过程中,有效引导、促进各类价值的实现和提升。

4.3.3 居民点层级乡村价值网络居民点层面,各类主体以乡村建设行动为重点,通过改善公共服务、优化乡村治理引导居民点各类要素关系走向协调共生,使得居民点层面形成了以生活、社会价值为主的乡村价值网络。生产价值与生活、社会价值之间互馈关系表现为:居民点多元业态的建设将带动农户收入与内生力的不断提升,强化生活价值。而生活价值又反过来通过设施体系的完善为乡村产业发展提供支撑。各类新型社会主体的出现以及自治水平得优化将提升产业规模与效益,而产业溢出效应又将促进人口回流[28],推进社会网络结构的优化转型,体现了社会价值与生产价值间的互馈效应。空间价值对生活价值的相互影响表现为,居住空间扩张、宅基地整理、农户住宅翻新、公共空间建设将直接提升乡村居民的生活品质。而居民点通过人居环境整治提升生活价值的过程中又将对空间格局、形态风貌等方面产生全方位影响。乡村共建共享、共同缔造的社会治理格局将是提升农民幸福感、实现人居环境及空间品质提升的重要推动力,体现了社会价值对生活、空间等价值的支撑作用。文化价值的提升则是促进乡村地方认同、延续民俗民风的重要前提,影响着社会及生活价值的优化。

5 基于乡村价值再认知的乡村发展思考新型城镇化背景下的乡村价值在城乡聚落的连续谱系中发挥着不可取代的作用。新时期的乡村发展建设应当以全域激活乡村价值为目标,在不同空间尺度中释放乡村价值多重效用,实现乡村内部经济、人居、治理、农民生计等方面的自给与繁荣,推进城乡等值相融,平等互补[18]。基于上文所构建“乡村地域—村域—居民点”三类层级,结合各层级价值作用情况,应用六类价值横向网络关系,笔者提出了以下乡村发展的相关建议。

5.1 聚力协同推进城乡等值共生以城乡间、板块间的协同联动,促进乡村生产、生态以及文化等价值多元效用在乡村地域层级的全面突显,进一步推进城乡多元价值相融共生。结合乡村地域层级的价值认知以及价值网络,本文提出两大策略。第一,需在该层级开展全域乡村价值评估工作,充分认知乡村价值并做好认知引导工作。具体来说,应首先构建乡村价值评估体系,分析乡村地域范围内乡村价值构成情况,明确需重点提升的价值,尤其是生产、生态以及文化价值。将认知结果充分体现在乡村规划及政策文件中,以进一步引导村域层级的价值认知及各类建设活动的开展。第二,充分应用乡村地域层级的价值网络,以城乡跨域协同联动为方式激活多元价值。重点打通生态、文化价值与生产价值间转化路径,在区域范围内统筹生态、文化等资源,以资源资产化以及资产资本化的方式实现价值转化,成为提升区域竞争力的新动力。同时,以更具规模的用地空间的整合为各类建设活动提供空间保障,以城乡空间格局的优化强化各要素联系,加强空间价值对各类价值的支撑作用。

5.2 全面振兴实现村域价值共创为实现村域层面价值有效提升,一方面需延续乡村地域层级的乡村价值认知,在乡村地域层级价值评估结果的基础上,结合乡村自身特色,进一步细化价值认知内容,以村庄规划为载体传递至居民点层级。另一方面则需基于生产价值、社会价值与各类价值之间的转化与支撑关系开展规划建设活动,以产业振兴为重点、以社会治理为前提推进乡村全面振兴。首先,开展全域土地综合整治,实施“土地整治+产业发展”模式,从产业发展视角对土地要素提出要求,促使空间价值与产业价值之间实现互馈耦合。例如加快农用地整理与农地流转促进农业转型升级[32]。其次,在做好底线约束与管控工作的前提下,加快生态、文化价值向生产价值的转换。探寻生态、文化资本化的增值模式,例如通过生产新型生态产品,进入生态市场实现资产增值,或是通过发展生态康养等服务业,兑现生态价值[30]。最后以行政村为单元构建多元主体利益共同体,发挥好政府的公共资源配置的积极作用,鼓励引导新型社会主体的参与共治,稳固村社组织的基层治理主体地位,建设和谐友好和睦的社会氛围,为各类价值实现奠定坚实基础。

5.3 共同缔造促进居民点价值共振居民点的价值认知需在乡村地域、村域层级价值认知的引导下进一步深化并落实。在村庄规划以及各类政策指引下,居民点需结合以生活、社会价值为主的价值网络开展乡村建设行动。第一,以共同缔造为前提达成价值共振,从而强化居民点层级社会价值对其他价值发挥的支撑作用。构建“村民主体,多方参与,共同缔造”的价值观,以村民实际需求为核心,以设计师为技术纽带,完善协商机制,综合考虑各主体的价值取向与价值选择,在此基础上开展农房改建、设施配置、村容村貌提升等工作。第二,优化生活价值与其他价值间的互馈路径。例如,通过探索允许宅基地流转与有效退出,提升建设用地利用效率,增加产业空间;结合生产方式、生产半径模式、生活方式以及公共服务设施供需模式等因素,综合确定居民点优化方案[34],满足村民生活需求,提升乡村生活价值;通过激活乡村文化价值,加强村民对地方风土的文化自觉,重新建立身份认同,提升村民生活幸福感。

6 结论与展望城镇化是经济社会发展的必然趋势,虽然当前乡村数量正逐步减少,但蕴含着中华文明记忆与历史的乡村价值不可被终结。随着乡村振兴与新型城镇化战略的推进,乡村多元价值的内涵及其相互关系有所变化,有必要对其进行再认知,指导健康有效的乡村建设实践。本文突破传统乡村价值研究的静态视角,基于乡村价值认知的动态性,梳理了城镇化进程中乡村价值认知的演变过程,探索了新型城镇化阶段不同空间层级的乡村价值再认知以及乡村价值网络,最终提出了基于乡村价值再认知的乡村发展思考,从而引导乡村开展健康有效的建设实践,同时丰富乡村价值理论体系。本文得到以下结论,供讨论:

(1)乡村价值具有原生性与动态性属性,乡村价值的特征、内涵、重点的认知随着城镇化的演进不断改变。从快速城镇化前到新型城镇化,乡村价值的特征从自给式的“超稳态”经历外供式的“两极态”向双供式的“融合态”演进,价值内涵认知得到不断扩充与延伸,价值重点的认知也从单一强调某一类或某几类转变为对多元价值的全面重视。

(2)进入新型城镇化的高质量发展阶段,需从“全域全要素”视角出发,在多空间尺度的框架下重新审视和再认知乡村价值。一方面,乡村价值再认知需构建“乡村地域—村域—居民点”三类空间层级间的纵向衔接,明确不同的乡村价值在各层级中的内涵及作用。另一方面,乡村价值再认知需厘清价值类型间的横向关联,分析六类价值在各空间层级中特定的价值关系网络,更精准有效地实现不同空间层级的乡村价值。

(3)基于新型城镇化阶段乡村价值的再认知,新时期的乡村振兴需释放不同空间尺度下乡村价值的多重效用,全域激活乡村价值。乡村地域要加强城乡间、板块间的协同联动,聚力协同推进城乡等值共生;行政村要充分应用乡村价值网络,以村庄规划的统筹为重要手段,实现村域价值的全面振兴;居民点要以“村民主体、多方参与、共同缔造”为价值导向,综合提升乡村的生活质量、空间品质和文化内涵。

需要指出的是,本文依旧存在以下不足。首先,本文并未针对不同地域乡村开展乡村价值再认知研究。我国地域辽阔,不同地域的城乡关系、乡村特征不尽相同,乡村价值存在较大差异,未来需进一步针对不同地域的乡村系统性开展乡村价值研究。其次,乡村价值间的关系错综复杂,本文结合不同空间层级对其进行了初步分析,未来仍需基于乡村要素关联深入解析乡村价值网络。乡村价值认知始终是各类乡村建设活动的重要基础工作。乡村价值认知的动态性决定了乡村价值研究的持续性,未来需结合不同时代特征开展乡村价值研究,为我国乡村的建设发展提供参考。

| [1] |

申明锐, 沈建法, 张京祥, 等. 比较视野下中国乡村认知的再辨析: 当代价值与乡村复兴[J]. 人文地理, 2015, 30(6): 53-59. [Shen Mingrui, Shen Jianfa, Zhang Jingxiang, et al. Re-understanding rural China from a comparative perspective: Contemporary perception, value and renaissance of the countryside[J]. Human Geography, 2015, 30(6): 53-59.] |

| [2] |

章爱先, 朱启臻. 基于乡村价值的乡村振兴思考[J]. 行政管理改革, 2019(12): 52-59. [Zhang Aixian, Zhu Qizhen. Research on rural revitalization based on rural value[J]. Administration Reform, 2019(12): 52-59.] |

| [3] |

姚娟, 马晓冬. 后生产主义乡村多元价值空间重构研究——基于无锡马山镇的实证分析[J]. 人文地理, 2019, 34(2): 135-142. [Yao Juan, Ma Xiaodong. Study on the reconstruction of multi-value space in postproductivist countryside: A case study of Mashan town in Wuxi[J]. Human Geography, 2019, 34(2): 135-142.] |

| [4] |

申明锐, 张京祥. 新型城镇化背景下的中国乡村转型与复兴[J]. 城市规划, 2015, 39(1): 30-34, 63. [Shen Mingrui, Zhang Jingxiang. China's rural transformation and revival in the context of new urbanization[J]. City Planning Review, 2015, 39(1): 30-34, 63.] |

| [5] |

李锋. 乡村价值嵌入视角下的旅游精准扶贫新考量[J]. 旅游导刊, 2017, 1(6): 1-17, 105. [Li Feng. The ethical cognition of rural tourism for poverty alleviation from the perspective of value rationality[J]. Tourism and Hospitality Prospects, 2017, 1(6): 1-17, 105.] |

| [6] |

鲁可荣, 徐建丽. 基于乡村价值的农业大县脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接的路径研究[J]. 贵州民族研究, 2020, 41(6): 135-141. [Lu Kerong, Xu Jianli. An analysis on the organic link between poverty alleviation and rural revitalization in agricultural county based on rural value[J]. Guizhou Ethnic Studies, 2020, 41(6): 135-141.] |

| [7] |

周滔, 张璞洁. 乡村振兴导向下乡村发展能力的多维测度及时空交互特征[J]. 人文地理, 2023, 38(1): 118-129, 157. [Zhou Tao, Zhang Pujie. Multi-dimensional measurement and spatio-temporal interaction characteristics of rural development capacity under the orientation of rural revitalization[J]. Human Geography, 2023, 38(1): 118-129, 157.] |

| [8] |

胡晓亮, 李红波, 张小林, 等. 乡村概念再认知[J]. 地理学报, 2020, 75(2): 398-409. [Hu Xiaoliang, Li Hongbo, Zhang Xiaolin, et al. On the recognition of rural definitions[J]. Acta Geographica Sinica, 2020, 75(2): 398-409.] |

| [9] |

王勇, 李广斌. 苏南乡村聚落功能三次转型及其空间形态重构——以苏州为例[J]. 城市规划, 2011, 35(7): 54-60. [Wang Yong, Li Guangbin. Functional transformation and spatial restructuring of rural settlements in southern Jiangsu: A case study of Suzhou[J]. City Planning Review, 2011, 35(7): 54-60.] |

| [10] |

李德顺. 价值论——一种主体性的研究(第3版)[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2013: 53. [Li Deshun. Axiology: A Study of Subjectivity (3rd Edition)[M]. Beijing: China Renmin University Press, 2013: 53.]

|

| [11] |

龙花楼, 屠爽爽. 乡村重构的理论认知[J]. 地理科学进展, 2018, 37(5): 581-590. [Long Hualou, Tu Shuangshuang. Theoretical thinking of rural restructuring[J]. Progress in Geography, 2018, 37(5): 581-590.] |

| [12] |

鲁可荣, 胡凤娇. 传统村落的综合多元性价值解析及其活态传承[J]. 福建论坛(人文社会科学版), 2016(12): 115-122. [Lu Kerong, Hu Fengjiao. Analysis of the comprehensive diversity value of traditional villages and its living inheritance[J]. Fujian Tribune, 2016(12): 115-122.] |

| [13] |

张若星. 乡村振兴视角下乡村文化空间重构研究进展与展望[J]. 人文地理, 2023, 38(2): 35-43. [Zhang Ruoxing. Progress and prospects of research on the reconstruction of rural cultural space from the perspective of rural revitalization[J]. Human Geography, 2023, 38(2): 35-43.] |

| [14] |

李进涛, 刘彦随, 杨园园, 等. 城镇化对农业农村的多维度影响——基于省际面板数据实证研究[J]. 人文地理, 2019, 34(3): 137-145. [Li Jintao, Liu Yansui, Yang Yuanyuan, et al. Multi-dimensional influence of urbanization on agriculture-rural: An empirical study based on provincial panel data[J]. Human Geography, 2019, 34(3): 137-145.] |

| [15] |

刘秉镰, 朱俊丰. 新中国70年城镇化发展: 历程、问题与展望[J]. 经济与管理研究, 2019, 40(11): 3-14. [Liu Binglian, Zhu Junfeng. The urbanization development of the People's Republic of China in the past 70 years: Process, problems and prospects[J]. Research on Economics and Management, 2019, 40(11): 3-14.] |

| [16] |

乔艺波. 改革开放以来中国城镇化的演进历程、特征与方向——基于人口、经济与制度视角[J]. 城市规划, 2020, 44(1): 44-51. [Qiao Yibo. Evolution, characteristics and direction of China's urbanization since the reform and opening up: From the perspectives of population, economy and institution[J]. City Planning Review, 2020, 44(1): 44-51.] |

| [17] |

古杰, 岳隽, 陈小祥. 新中国城镇化的发展阶段及政策分析[J]. 规划师, 2015, 31(10): 74-81. [Gu Jie, Yue Juan, Chen Xiaoxiang. The stages and policies of Chinese urbanization since 1949[J]. Planners, 2015, 31(10): 74-81.] |

| [18] |

张京祥, 申明锐, 赵晨. 乡村复兴: 生产主义和后生产主义下的中国乡村转型[J]. 国际城市规划, 2014, 29(5): 1-7. [Zhang Jingxiang, Shen Mingrui, Zhao Chen. Rural renaissance: Rural china transformation under productivism and post-productivism[J]. Urban Planning International, 2014, 29(5): 1-7.] |

| [19] |

张荣天, 张小林, 陆建飞, 等. 我国乡村转型发展时空分异格局与影响机制分析[J]. 人文地理, 2021, 36(3): 138-147. [Zhang Rongtian, Zhang Xiaolin, Lu Jianfei, et al. Rural transformation development pattern and mechanismin China[J]. Human Geography, 2021, 36(3): 138-147.] |

| [20] |

张娟, 赵阳, 何艳冰, 等. 河南省县域乡村多功能性演化特征与空间关系[J]. 经济地理, 2022, 42(3): 122-132. [Zhang Juan, Zhao Yang, He Yanbing, et al. Evolution characteristics and spatial relationship of rural multi-function in Henan province[J]. Economic Geography, 2022, 42(3): 122-132.] |

| [21] |

张利国, 王占岐, 魏超, 等. 基于村域多功能视角的乡村振兴策略——以鄂西郧阳山区为例[J]. 资源科学, 2019, 41(9): 1703-1713. [Zhang Liguo, Wang Zhanqi, Wei Chao, et al. Rural revitalization strategy based on the perspective of rural multifunctions: A case of the mountainous areas in Yunyang district of Shiyan city, western Hubei province[J]. Resources Science, 2019, 41(9): 1703-1713.] |

| [22] |

张佰林, 张凤荣, 高阳, 等. 农村居民点多功能识别与空间分异特征[J]. 农业工程学报, 2014, 30(12): 216-224. [Zhang Bailin, Zhang Fengrong, Gao Yang, et al. Identification and spatial differentiation of rural settlements'multifunction[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering, 2014, 30(12): 216-224.] |

| [23] |

屠爽爽, 龙花楼, 张英男, 等. 典型村域乡村重构的过程及其驱动因素[J]. 地理学报, 2019, 74(2): 323-339. [Tu Shuangshuang, Long Hualou, Zhang Yingnan, et al. Process and driving factors of rural restructuring in typical villages[J]. Acta Geographica Sinica, 2019, 74(2): 323-339.] |

| [24] |

陈秧分, 黄修杰, 王丽娟. 多功能理论视角下的中国乡村振兴与评估[J]. 中国农业资源与区划, 2018, 39(6): 201-209. [Chen Yangfen, Huang Xiujie, Wang Lijuan. China's rural revitalization and its evalution from the perspective of multifunctional theory[J]. Chinese Journal of Agricultural Resources and Regional Planning, 2018, 39(6): 201-209.] |

| [25] |

刘传喜, 唐代剑. 信息时代乡村旅游地空间演变特征——从地方空间到流动空间[J]. 江西科技师范大学学报, 2018(3): 55-62. [Liu Chuanxi, Tang Daijian. The spatial evolution features of rural tourism area in the information age: From the local space to the mobile space[J]. Journal of Jiangxi Science & Technology Normal University, 2018(3): 55-62.] |

| [26] |

张佰林, 张凤荣, 周建, 等. 农村居民点功能演变的微尺度分析——山东省沂水县核桃园村的实证[J]. 地理科学, 2015, 35(10): 1272-1279. [Zhang Bailin, Zhang Fengrong, Zhou Jian, et al. Functional evolution of rural settlement based on micro-perspective: A case study of Hetaoyuan village in Yishui county, Shandong province[J]. Scientia Geographica Sinica, 2015, 35(10): 1272-1279.] |

| [27] |

张晓荣, 杨辉. 现代农业生产方式下的乡村基本聚居单元构建研究[J]. 规划师, 2021, 37(24): 5-12. [Zhang Xiaorong, Yang Hui. Establishing rural settlement basic unit for modern agricultural production[J]. Planners, 2021, 37(24): 5-12.] |

| [28] |

冯德东, 冯应斌, 龙花楼, 等. 农村居民点多维要素共生特征与整治策略——以贵州省江口县鱼粮溪村为例[J]. 中国土地科学, 2022, 36(10): 91-99. [Feng Dedong, Feng Yingbin, Long Hualou, et al. Symbiotic characteristics and consolidation strategies of multidimensional elements of rural residential land: A case study of Yuliangxi village, Jiangkou county, Guizhou province[J]. China Land Science, 2022, 36(10): 91-99.] |

| [29] |

贾晋, 刘嘉琪. 唤醒沉睡资源: 乡村生态资源价值实现机制——基于川西林盘跨案例研究[J]. 农业经济问题, 2022(11): 131-144. [Jia Jin, Liu Jiaqi. Value realization mechanism of rural ecological resources: A cross case study based on Linpan in west Sichuan[J]. Issues in Agricultural Economy, 2022(11): 131-144.] |

| [30] |

高慧智. 生态资本化: 城乡融合的第三次循环[J]. 城市规划, 2022, 46(7): 35-45. [Gao Huizhi. Eco-capitalization: The third circulation of urban-rural integration[J]. City Planning Review, 2022, 46(7): 35-45.] |

| [31] |

范业婷, 金晓斌, 张晓琳, 等. 大数据驱动下全域土地综合整治评估思路及其应用方向[J]. 现代城市研究, 2021(3): 40-47. [Fan Yeting, Jin Xiaobin, Zhang Xiaolin, et al. Thinking and application direction of comprehensive land consolidation evaluation driven by big data[J]. Modern Urban Research, 2021(3): 40-47.] |

| [32] |

李鑫, 马晓冬, 胡嫚莉. 乡村地域系统人-地-业要素互馈机制研究[J]. 地理研究, 2022, 41(7): 1981-1994. [Li Xin, Ma Xiaodong, Hu Manli. The mutual feedback mechanism of human-land-industry factors of the rural regional system[J]. Geographical Research, 2022, 41(7): 1981-1994.] |

| [33] |

李婷婷, 龙花楼. 基于"人口-土地-产业"视角的乡村转型发展研究——以山东省为例[J]. 经济地理, 2015, 35(10): 149-155, 138. [Li Tingting, Long Hualou. Analysis of rural transformation development from the viewpoint of "population-land-industry": The case of Shandong province[J]. Economic Geography, 2015, 35(10): 149-155, 138.] |

| [34] |

邵帅, 郝晋伟, 刘科伟, 等. 生产生活方式变迁视角下的城乡居民点体系空间格局重构研究——框架建构与华县实证[J]. 城市发展研究, 2016, 23(5): 84-93. [Shao shuai, Hao Jinwei, Liu Kewei, et al. Research of reconstruction of spatial pattern of urban and rural settlements system in the perspective of production pattern and lifestyle changes: Frame construction and Huaxian empirical study[J]. Urban Development Studies, 2016, 23(5): 84-93.] |