2. 湖南省人居环境学研究基地, 衡阳 421002;

3. 古村古镇文化遗产数字化传承湖南省协同创新中心, 衡阳 421002;

4. 长沙学院乡村振兴研究院, 长沙 410022

2. Research Establishment for Human Settlement, Hengyang 421002, China;

3. Cooperative Innovation Center for Digitalization of Cultural Heritage in Ancient Villages and Towns, Hengyang 421002, China;

4. Rural Revitalization Research Institute, Changsha University, Changsha 410022, China

文化遗产包括物质文化遗产和非物质文化遗产两大类,具有丰富的历史价值、艺术价值、科学价值等[1]。在中央全面深化改革委员会第二十二次会议上,习近平总书记强调:“要加强文物保护利用和文化遗产保护传承,增强民族自豪感、文化自信心”。我国进入城乡融合发展的新阶段,国家发改委在《2022年新型城镇化和城乡融合发展重点任务》中又再次指出要加强文化遗产保护。传统村落作为文化遗产的重要载体,同时也是物质文化遗产和非物质文化遗产相互依存相互融合的综合体[2],整体保护迫在眉睫。近年来,传统村落文化遗产保护一直是各界热议的重点话题,学术界也对此给予高度关注。

实际上,国外传统村落及遗产保护的实践与理论研究起步较早,1895年英国知识分子创建国家信托基金来对历史遗产地和乡村景观进行保护,随后又从哲学[3]、文化景观[4]等角度展开了研究。随着遗产主体从精英阶层[5]向基层社区[6]转变,社区居民的遗产价值认知可以为旅游的规划和营销提供重要信息[7]。旅游作为天然的跨文化活动,文化适应的现象随之发生。在遗产旅游中,西方研究更关注于旅游者与东道主的主客文化互动所带来的文化适应[8]。然而,对于遗产地居民来说,旅游使他们的文化环境发生转变,同样也带来文化适应问题。

国内的传统村落研究起步较晚,但发展迅速,学界致力于从多角度[9, 10]对传统村落进行保护,但单纯的保护只是“输血”,并不能使其可持续发展,传统村落亟需具备“造血”能力——即活化。遗产活化是一种活态的开发方式,是在尊重遗产的前提下,通过创造性的方式促进遗产所蕴含的价值与文化特色得到发挥, 从而提升遗产服务社会的功能[11]。基于此,有学者通过旅游开发[12]、新业态发展[13]等手段,探索传统村落文化遗产的活化路径。但是在传统的城乡二元结构背景下,普通居民在遗产保护中的话语权往往被吞没,从而造成他们对传统村落价值感知的缺失[14]。部分学者从身体地理学[15]、社区增权[16]、保护传承感知[17]等方向探讨传统村落文化遗产的治理和保护,均证实了传统村落文化振兴的主体就是传统村落里的居民。从城乡对立到城乡融合,价值观念冲突在所难免,而价值冲突的调和正是遗产活化的现实困境[18]。这样的时代背景下,传统村落居民对文化遗产的价值认识经历了从缺失到重拾的过程,这就是价值重拾。同时,城乡融合使传统村落的社会文化环境发生转变,居民的文化适应问题也开始显现。国内的文化适应最早是考察文化群体在新文化环境下的文化变迁,后研究内容细化至群体的态度、情感及行为变化[19],研究对象也扩展到旅游地居民及传统村落居民,研究内容涉及生计方式转型与文化适应[20]、文化适应与民族认同[21]、旅游影响下的文化适应[22]、文化适应与空间再造[23]、基于文化适应的居民分类等[24]。文化适应是建立新文化模式的过程[25],发生在城乡融合视域下的传统村落时则使传统村落的地方知识发生调适和变化。这种变化事关多元文化的融合及传统文化的传承与发展。

因此,在分析当前传统村落文化遗产保护与活化特点的基础上,探讨城乡融合、价值重拾及文化适应三者关系,以江永县兰溪村为案例,从城乡融合的现实背景出发,分析传统村落居民在城乡文化交流中价值重拾的影响因素和文化适应的过程,为传统村落文化遗产保护与活化提供新的研究视角,为同类型传统村落高质量的文化融合提供科学借鉴。

1 传统村落文化遗产保护与活化实践的逻辑路径 1.1 传统村落文化遗产保护与活化现状传统村落文化遗产是除物质遗产和非物质遗产外第三大文化遗产保护体系,相较前两者具有更深的系统性和整体性,不能盲目照搬现有的保护模式。保护和活化的联系在于,遗产的活化是通过利用来保护,而不是“福尔马林”式保护,那样实现不了代代传承的目标[2]。因此,需总结归纳当前传统村落文化遗产保护和活化的特点,为实践研究奠定基础。①保护背景复杂性。目前传统村落面临村落空心化、乡村社会失序、文化流失衰退等问题。与一般的文化遗产地不同的是,传统村落既是文化遗产地,也是当地居民生产和生活的空间。保护的需要和现实的需求使传统村落文化遗产保护工作更为复杂多变。②保护主体多元性。文化遗产保护是人类共同体的公共文化事业,是政府部门、相关企业、学界专家及在地居民等多元主体合作开展的项目[26],单一主体难以实现有效保护。多元主体相互协调配合,多方配合谋求最大公约数,才能确保传统村落文化遗产在保护的同时得到活化。③保护对象脆弱性。传统村落文化遗产的整体性、综合性以及保护背景的复杂性决定了保护对象的脆弱性,一旦采取了不适当的保护或活化方式将会带来不可逆的损害。④遗产价值建构性。遗产价值是社会建构的产物,遗产的认定与价值解读是一种权力实践,不同的主体对于遗产价值的建构目的不同。因此,要实现遗产价值,就要充分理解利益相关者的价值诉求。⑤活化路径多样性。传统村落保护活化方式多样,但每一个传统村落都有独特性,保护方法和路径不能完全复制,不合理的保护只会加速传统村落文化遗产的消逝,需根据传统村落实际情况采取不同的活化路径。

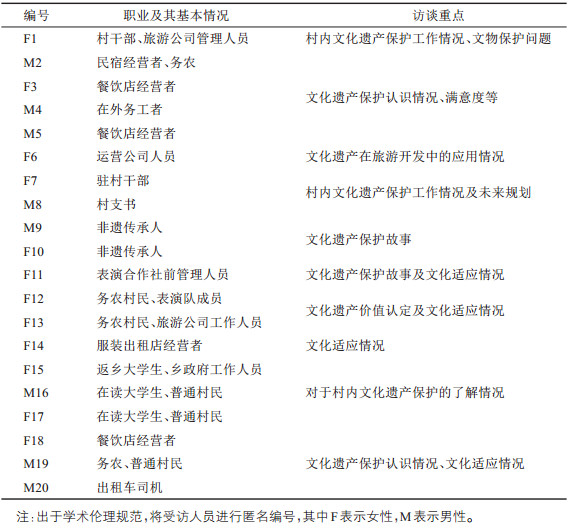

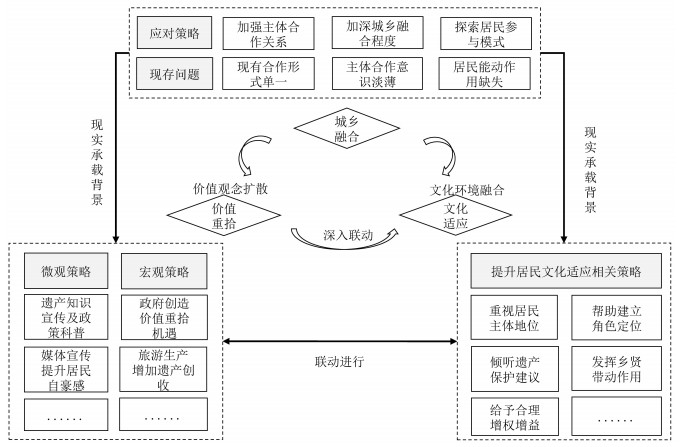

1.2 传统村落文化遗产保护与活化实践的逻辑构建由上述分析可知,传统村落文化遗产保护与活化是一个多主体、多动力、多路径的动态实践过程,在城乡融合背景下,该过程更为复杂多变。城乡融合在重塑城乡关系的同时,也带来价值观念和文化的输入,再次对传统村落居民产生作用,形成了价值重拾及文化适应的现象。城乡融合强调政治、经济、文化等多个层面的融合,而人以及内在于人的价值、心理等层面的融合是城乡融合中最根本的[27]。传统村落居民只有实现了价值观念与文化环境的融合,自觉参与遗产保护实践,才能从根本上促进城乡融合,保证传统村落文化遗产可持续发展。因此,从城乡融合视域出发,将传统村落居民的价值重拾和文化适应看作是城乡融合的一部分展开讨论,构建传统村落文化遗产保护与活化的实践逻辑,并进行经验检验和理论总结(图 1)。

|

图 1 传统村落文化遗产保护与活化实践的逻辑路径 Fig.1 The Logical Path for Traditional Village Cultural Heritage Protection and Revitalisation |

城乡融合中城乡要素流动的双向化同样发生在传统村落的遗产保护中。一方面,受现有的遗产保护模式影响,传统村落保护由国家政策法规引导。但具体行使主体是地方政府,地方政府往往选择经济效益与社会效益并存的旅游活化方式,引导资金、团队等流向传统村落。另一方面,传统村落自身以异于城市的田园牧歌的风光意象和深厚的历史文化氛围为城市提供遗产旅游、研学体验等旅游产品。

作为地方发展利益主体和环境变化直接感受者的居民,上述社会背景会对个体的文化遗产价值认知产生深刻影响[28]。一是,人的价值认定不是孤立的存在,而是被社会环境所塑造[29, 30]。我国的政策主导的遗产保护模式决定了居民对于文化遗产的价值认知受政策影响,旅游所带来的利益收获加强了居民对于文化遗产的经济价值认知。从宏观社会环境来看,国家政策导向和旅游市场认同的效应使传统村落居民对于文化遗产的价值认知深入化。二是,居民价值观念的改变需与人们的生活细节交织在一起[31]。对于居民来说,价值观念在微观层面所受到的影响主要包括自身的观念内化及外来群体正面评价。观念内化是指群体对价值观念进行整合[31],个体在与所处环境互动的过程中形成一个相对稳定的认知结构,从而对文化遗产价值认知产生影响。外来游客的正面评价则使作为“当局者”的居民重新审视曾被忽略的传统村落文化遗产价值。两者使居民对遗产价值认知有了具体形象。结合上述分析,可以从宏观和微观层面对居民的文化遗产价值认知的影响因素进行分析,探讨居民文化遗产保护实践的动力来源。

作为遗产保护的关键行动者,居民需要配合和参与文化遗产活化工作。由于传统村落保护近年来才逐渐受到重视和推广,居民要配合好这些工作需经历一系列的文化适应。文化适应是一种逐步演变的协商过程,即以心理需求为基础的心理稳态和日常文化实践之间持续协商的过程[32]。Lysgaard根据人的心理转变,将文化适应分为初步适应阶段、危机阶段和再次适应阶段。个体首先会感到兴奋,接着因为困难和阻力而感觉到焦虑和不适应,最后又重新适应融入文化环境[33]。在传统村落文化转变的过程中,居民也经历了类似U型曲线的过程:在乡村社会转型过程初期兴奋和期待,在面对文化不适时持续协商磨合,重构起对于当下实践的意义认知。个体居民是独特的,但他们都拥有共同的发展任务,就是在文化转型中调动自身适应策略。传统村落居民需要适应复杂变动的文化环境,过于排斥或全盘接受外来文化,都无法保障传统村落文化遗产保护工作的有序运行。根据现实情况并借鉴Lysgaard提出的文化适应U型曲线假说,以传统村落文化环境转变和居民对于遗产活化实践的心理活动为线索,提出包括转变前期、适应阶段及转变后期的传统村落居民文化适应模型。另外,价值观是文化适应的重要影响因素之一[34],价值重拾也会影响居民的文化适应进程。价值重拾和文化适应的最终目标,都是为了使居民主体自觉参与文化遗产保护实践,从而促进传统村落文化遗产可持续发展。这种自觉参与区别于行政手段引导与强制参与,是居民对自身文化的认同和对遗产活化实践的能动性参与。

基于此,从城乡融合、价值重拾及文化适应三个主题构成的逻辑路径出发,对典型案例村的文化遗产保护实践进行剖析,可望为传统村落文化遗产的可持续发展提供经验借鉴和理论支撑。

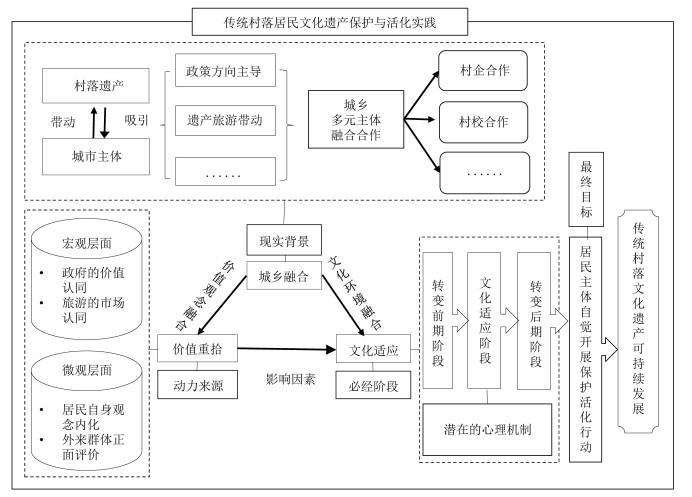

2 研究区概况与研究方法 2.1 研究区概况兰溪村位于湖南省江永县西南部,包括黄家村和上村两个自然村(图 2),孕育出了江永县“四大民瑶”之一的勾蓝瑶。该村落始建于唐朝年间,是一个千年瑶寨,拥有着丰富的文化遗产。兰溪村三面环山,各隘口设置防守,有三层防御工事,只有一个出入口,属于防御型瑶寨,受地理位置和民族文化影响,在开发之前相对封闭。

|

图 2 兰溪村区位图 Fig.2 Location Map of Lanxi Village |

选择兰溪村作为案例地的原因如下:①受特殊地理位置及历史因素影响,千百年来兰溪村不与外界通婚,传承着独特的瑶族文化。由于现代化进程及城乡融合,兰溪村与外界联系逐渐密切。②兰溪村是我国第三批传统村落,拥有大量保存完好的文化遗产,在传统村落文化遗产活化方面做了一些努力,如打造“洗泥晚宴”等特色民俗旅游产品。③根据前期调研了解,兰溪村打造了“政府引导、集体经营、农户参与”的旅游新机制,村民主体对于文化遗产活化有一定的参与度。兰溪村的发展“故事”正是中国传统村落转型发展过程中的一个缩影,选择该村作为案例村具有一定的典型性和代表性。

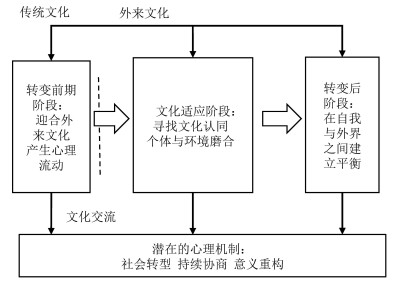

2.2 研究方法本文主要通过深度访谈法、非参与式观察法、生活故事法等方式收集资料。课题组成员曾参与兰溪村发展规划并长期追踪兰溪村发展情况,连续五年进行实地调研。近期于2021年9月30日—10月6日到兰溪村开展深度访谈及非参与式观察,通过与村委会沟通获取兰溪村旅游发展情况、文化遗产保护情况等基本信息,又于2022年6月22日—28日到兰溪村实地调研,利用深度访谈法、生活故事法了解城乡融合相关主体所做的文化遗产保护、在地居民文化遗产保护的动力来源及文化适应情况等,访谈旅游公司管理人员、运营人员、驻村干部、村干部、普通村民等共20人,每人访谈时间30—120分钟不等,具体编码如表 1。

| 表 1 受访者信息一览表 Tab.1 Summary of Interviewee Information |

通过整理一手和二手资料,结合前文构建的传统村落文化遗产保护与活化实践逻辑路径,以定性分析的方式,深入探讨兰溪村文化遗产保护实践的现实背景、居民参与的动力来源与必经阶段。

3.1 城乡融合:文化遗产保护与活化实践的现实背景城乡融合是我国城乡关系发展的新阶段,是城市地域系统和乡村地域系统相互交叉、相互渗透,以实现城乡经济社会要素的自由流动。以是否外来作为划分依据,传统村落的乡土文化资源、基层社区管理等为原有乡村要素,资金、人才、政策、科技等则为外来城市要素。而人作为要素的载体和传播者,可将拥有乡土文化资源的当地居民、基层社区管理者等定义为原有乡村主体,将外来资金投入者、技术人员、管理人员等定义为外来城市主体。基于此,从城市要素介入和主体融合合作出发,对城乡融合背景下的文化遗产保护实践进行解读。

3.1.1 政府部门主导保护方向,旅游活化带动遗产保护城乡二元结构打破后,政策自上而下主导兰溪村文化遗产保护方向。2014年11月,兰溪村以独特的瑶族历史文化和秀丽的自然风光被评为全国第三批传统村落,这为兰溪村带来了政策资金扶持。2015年,村委在县政府指导下成立勾蓝瑶寨旅游开发有限公司,公司统一经营景区,景区内居民以自家传统民居入股,年底进行分红。此外,政府还帮助成立了民俗表演合作社和旅游产业合作社,个体的农家乐等初具规模,瑶胞们吃上了“旅游饭”。2019年,兰溪村的水龙祠壁画及古建筑群被列入全国第八批重点文物保护单位,这为兰溪村带来更多关注。政策指引下,各领域专家参与到兰溪村文化遗产的保护和挖掘中。多种项目在活化利用村内公共建筑和空心民居等物质文化遗产的基础上,利用现代科技手段及体验设施,展示勾蓝瑶的农耕文化、祭祀文化等非物质文化遗产,使闲置的文化遗产在发挥价值的同时重新被世人熟知。学界的挖掘进一步展现勾蓝瑶独特的历史文化底蕴和民族风情,为文化遗产活化带来新机遇。但同时,规划建设也受到相关部门严格管控,与部分居民的居住需求产生冲突,影响瑶寨居民文化遗产保护的认知与激情。

旅游带动遗产村落复兴,专业运营团队、游客旅游消费为兰溪村的文化遗产活化增添活力。初期,兰溪村旅游开发基本上靠村委组建的旅游公司来进行运营,由于专业知识缺乏和精力有限,旅游公司的宣传和项目策划较为薄弱。“……一套班子做两套事,文化水平也有限,有时候的确是忙不过来……”(F1)。尽管如此,旅游还是为兰溪村带来了可观的经济收入,从2014到2019年,兰溪村从人均纯收入2298的贫困村跃变至旅游综合收入达1180万元的乡村旅游重点村。旅游改善了居民生计及生活条件,发挥了文化遗产经济价值。游客也学习和了解了传统文化,使兰溪村的文化遗产得到认知和传播。2022年江永县政府引进海南呀诺达运营团队来负责兰溪村的旅游运营。专业团队提取文化遗产中有机成分,加入到开发项目中,使文化遗产得到活化的同时为兰溪村增加创收。“……勾蓝瑶寨虽然文化背景深厚,但是从旅游角度看,体验项目还是比较空白……”(F6)尽管这种“体验为王”的旅游发展思路能使兰溪村的旅游更为专业化,但也可能突出运营公司的趋利性,导致部分难以挖掘和开发的文化遗产受到忽视。

3.1.2 村校合作传承非遗文化,村企合作开发遗产资源加强主体间的互动合作,增强推动乡村文化振兴的主体活力,才能使传统村落文化遗产保护与活化成果最大化。目前,在文化遗产活化方面,兰溪村较为突出的主体融合合作形式主要为村校合作、村企合作。①村校合作是通过与当地的兰溪瑶族乡学校达成协议,聘请表演合作社相关人员到学校教授非物质文化遗产表演技艺,例如女子拳、女子棍等。学校传承面向的是处于成长阶段的新生力量,村校合作对于培养传统村落文化遗产的传承人才至关重要。②兰溪村的村企合作是通过委托代管的形式聘请运营团队进行更高效的管理,深入挖掘能投入于旅游开发的传统村落文化遗产元素,日常工作由驻点负责人与村委合作展开进行。但村企合作的弊病在于容易忽略当地居民的主体地位。原因是运营公司基本上跟村民接触不多,有需要协调的工作都是由村委进行对接。村民对于旅游开发的知情程度不高,处于被支配状态,容易产生“局外人”的负面情绪,也无法充分发挥其传统村落文化遗产保护的能动性。“……人家怎么说我们怎么做……”(M5)总的来看,兰溪村现有的文化遗产保护合作形式还较为单一,各主体间合作意识也较为薄弱,村民文化遗产保护的主体能动性未得到充分肯定。

3.2 价值重拾:居民参与文化遗产保护与活化实践的动力来源学术界通常认为文化遗产具有科学、历史、文化三大价值。但是通过实地调研得知,居民更多关注于传统村落文化遗产的实用价值及所获收益,是否能满足个体发展的需要。受城乡融合背景影响,宏观和微观因素作用于传统村落居民,使他们开始重拾传统村落价值。

3.2.1 国家政策引导及旅游市场认同使遗产价值认知深入化由于知识水平的有限性,传统村落居民对于事物价值的认识更多取决于其“有用”或“没用”。宏观的国家政策引导和旅游市场认同赋予文化遗产“有用”的意义,使居民对文化遗产价值认知深入化。

政府的保护行动和政策宣传作用于兰溪村居民对文化遗产价值的认识。从“破四旧”到“文化遗产保护”,兰溪村居民的行动与实践呈明显的政策导向。村内曾有许多文物古迹和古碑在“破四旧”行动中遭到破坏,遗迹也在后续的村落建设中被拆除。“……因为也不知道要搞保护,当时就觉得也没啥用了……”(M5)2012年以来,村内古建筑的修缮工作陆续展开,还成立了表演队,居民对文化遗产价值的认识也逐步加深。“……政策宣传,说要挖掘,现在的人对村里的历史文化肯定了解得多了,以前都不怎么去了解……”(F13)但是2019年兰溪村的水龙祠壁画及古建筑群被列入全国重点文物保护单位后,村内建设受到严格管控,部分居民对住房要求未得到满足,剥夺感影响居民文化遗产保护的积极性,甚至导致零和博弈的现象:“……像现在我们老房子坏了也不想修,房子都这么旧了,情愿它全部坏了能建新的……安居都没办法,谁还愿意去搞什么保护呢?”(M5)

此外,市场经济赋予传统村落文化遗产旅游开发价值,旅游带来的收益影响居民价值认知。参与旅游经营的村民作为村内旅游发展和文化遗产保护的重要参与者和见证者,深受经济价值导向的影响,没有利益收获和旅游利用,文化遗产保护的动力就丢失了。“……假如我们过得很差,那保护有什么意义呢?所以还是要利用起来,让老祖宗给我们留下的东西发挥更大的作用……”(M8)村内进行旅游开发后,众多村民返乡参与,工作涉及民宿、农家乐、特色餐饮和旅游日常管理等。居民认为,是旅游开发才使文化遗产得到了保护“……其实也是搞旅游之后才慢慢挖掘出来传承,不搞旅游的话再多过几十年都没人知道了……”(F12)逐利的价值观驱动下,村民从外面批发购入瑶族服饰进行出租换取收入,表演队所表演的歌舞通过更加舞台化。“……洗泥晚宴表演的节目都改编过,我们洗泥节真正的歌舞不是这样的……”(F1)这些活动虽然提高了居民的生计水平,但是也在一定程度上破坏了勾蓝瑶文化的原真性和地域性,这样的经济价值驱动是否能真正实现文化遗产保护亟需反思。

3.2.2 居民观念内化与外来正面评价使遗产价值认知具象化居民长久的观念内化被唤醒,会作用于其对传统村落文化遗产的价值认同。不同长期生活环境下的村民对于文化遗产价值的认定有所不同。兰溪村洗泥节的非遗传承人是观念内化的典型“……我从小就接触村里那些文化表演的东西……后来因为搞旅游,我才把这些对子孙后代有用的东西整理出来……”(M9)长期生活在村内的嫁入妇女和长期在外的本村年轻人对于文化遗产的鲜明态度证明观念内化是价值重拾的重要因素,“我刚来这里的时候什么都不懂,但是呆久了自然就了解很多了……”(F12)“……我从初中开始就到外面上学了,可能寒暑假才回来一下,所以村里这些东西都不太了解,也不是很感兴趣……”(F17)如果居民本身并未对文化遗产具有观念影响来源和稳定的认知结构,就会无法认识到价值所在。

外来群体(如游客、宣传媒体)对兰溪村的正面评价使居民重新审视文化遗产价值。居民对处于开发初期的文化遗产认知模糊,通过与外来群体的信息交换,他们重新认识平时被自己所忽略的、唾手可得的村落景色和文化遗产,收获新的价值认知,产生自豪感。“……以前我们都不觉得自己住的地方有多漂亮,但是之前有个游客来,跟我说你们这里的景色太美了,文化也很有特色!”(M2)文化宣传也使传统村落居民对文化遗产有了更多认识。“今年因为疫情原因不打算搞洗泥节了,但是有电视台要来拍,所以我们就又搞了……我们的洗泥节非常出名”(F10)外来群体对于兰溪村文化遗产的评价使居民对于文化遗产价值的认识更为具体。这些村民往往也是参与文化遗产保护实践活动的积极力量,与外来群体社会文化交流的机会也更多,越愿意与外来群体进行社会文化交流的村民其文化适应的压力就越小[34]。

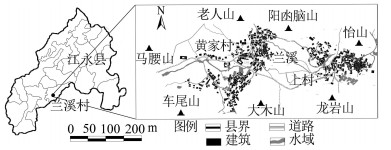

3.3 文化适应:居民参与的必经过程城乡融合视域下,城乡文化在互动互鉴中共生发展。传统村落居民在传统村落文化转变过程中达到与社会文化环境的融合,积极参与传统村落文化遗产的保护与活化。这就是城乡融合视域下传统村落居民的文化适应,贯穿于传统村落文化转变过程中。因此,借鉴文化适应的U型曲线假说[33],通过兰溪村居民对生活故事的叙述,提出并阐释传统村落居民的文化适应模型(图 3),以此窥见居民持续协商和意义重构的心理机制以及背后的社会转型。

|

图 3 传统村落居民的文化适应模型 Fig.3 Cultural Adaptation Model of Traditional Village Residents |

受历史因素影响,明洪武年间招安归化后村民就被限制了自由迁徙,直至今日都未曾改变村落位置,城墙和山体将村子与外界隔离,居民过着桃花源般的生活,也保留着瑶族独特的文化。“……八十年代时,我们这里还处于未被管辖的状态,在税收、福利等方面都没有受到应有的待遇,赋税非常重……”(M9)为了改变这种局面,向上请求成立兰溪瑶族乡。加上后续少数民族政策的有效实行,才使兰溪村的发展得到复苏。从此之后,兰溪村居民才开始主动接受新的生活方式和观念。后来,城市化进程不断加快,为了追求更加富足的生活,年轻劳动力纷纷进入城市务工,这造成了村落空心化现象,村内文化传承也出现了断层。直到2010年兰溪村被列入中国历史文化名村,并被纳入江永县旅游规划,村内传统建筑和民俗节庆等才开始投入保护,对美好生活的向往使村民对保护工作给予极大的热情和支持:“刚开始搞的时候,大家都很配合,什么征地、流转都非常支持……”(F1)在文化转变的前期阶段,兰溪村居民迎合城市文化,心理上具有同化趋势。

3.3.2 文化转变的适应阶段:村落居民寻求文化认同,个体与环境不断磨合兰溪村居民是在现代化浪潮中与外界进行交流的,此过程的逐步性和缓慢性,更容易让居民丧失传统文化认同感。文化认同(cultural identity)是人们对于文化的倾向性共识与认可,也是2015年兰溪村成立旅游公司的契机。“……地球仓的老板一直在桂林开公司,他跟村支书说,现在外面很多村子都开始搞旅游,我们这里比外面那些要好得多,肯定也能搞起来……”(M2)这种“比外面好得多”就体现了勾蓝瑶人对自身文化的认同感。文化认同一旦缺失,在地居民就更意识不到传统村落文化遗产保护的重要性与迫切性。正如一些未参与到文化遗产保护工作实践中的村民,如长期在外的年轻人,则有完全不同的看法:“现在传承的事情有传承人去做,我不懂这些……”(M16)他们认为自己是传统村落文化遗产保护与活化的“局外人”。由此可见,文化认同也是一种价值选择,不同选择的居民则会造成文化适应的不同结果。

个体通过与身处环境的不断磨合形成较为成熟的文化认同状态,从而达到良好文化适应的目的。旅游公司的成立及政策支持吸引大批村民返乡,利用传统村落文化遗产资源发展旅游,但过程中往往存在冲突。这种冲突表现在“他者”和“我者”的话语隐喻。“……我们瑶族非常热情好客,但前两年有外面的人过来吃洗泥节,还有人嫌弃我们煮得不好吃……”(F11)这样的不适感使居民对自身行动的意义所在产生怀疑,通过宣泄以寻求心理的平衡。心理平衡还表现于居民对自己角色定位的熟悉过程。“……刚刚开始上台表演的时候真的很害羞,都是农村的,从来没有上过台……”(F12)好客和不满,害羞和怯场都是文化交流所带来的体验差异,这些日常生活文化断裂的心理修复事关传统村落居民是否能达到文化适应状态。

3.3.3 文化转变的后期阶段:村落居民认清角色定位,自我与外界达到平衡传统村落居民的文化适应会持续很长一段时间,在经历了不断的心理修复和环境磨合,他们将认清自身角色定位,从而达到自我和外界之间的平衡关系。部分由于职业长期接触于文化遗产保护与活化工作的村民,其适应经历较为丰富,更容易达到与文化环境的融合。“现在熟悉了,知道自己要做什么东西了,基本上都能很好地完成……”(F12)“……文化遗产保护的工作我们是一直在做的,因为无论怎么发展,都不能跟文化脱钩了……”(F7)另外,村内旅游设施的设计作为人造景观,也处处体现着这种平衡关系,如新建的高端民宿“地球仓”,外表虽是独栋的现代风格小别墅,但内部装饰带有瑶族元素,比如以瑶族长鼓作为摆件,在抱枕上应用瑶家织带的花纹。由闲置民居改造成的民宿也通过照片挂件、装潢等形式展现瑶家元素。但总体来看,大部分居民还未能达到文化转变的后期阶段,而更多的是在前期阶段就被城市文化所吞没,或是还处于磨合阶段,未能重拾文化遗产价值或者获得建立起平衡的契机,从而未能发挥文化遗产保护的主体作用。

3.4 传统村落文化遗产保护与活化的提升路径基于上述分析,可以发现目前文化遗产保护合作形式还较为单一,各主体之间合作的意识也较为薄弱,村民文化遗产保护的主体作用未得到充分发挥且处于被支配地位,价值重拾的机遇缺乏。通过对城乡融合背景、传统村落居民价值观念变化以及文化适应过程的梳理来看,同化的文化适应方式并不适合传统村落,这会使传统村落文化丧失地域性和特有的竞争力。能对自身文化保持认同和自信,并且能正视包容主流文化差异的适应策略才能保证区域文化和旅游发展的可持续性[24]。同时,有职业需要或是能参与到遗产活化实践中的村民更能平衡好传统文化和城市文化之间的关系。传统村落居民获得更多价值选择的机遇后,也会进入到文化适应的磨合和调适阶段。据此,构建传统村落文化遗产保护与活化的提升路径(图 4)。

|

图 4 传统村落文化遗产保护与活化的提升路径 Fig.4 Improvement Path of Cultural Heritage Protection and Revitalisation Practises in Traditional Villages |

(1)需抓住城乡融合的时代潮流,加强主体间合作关系,加深城乡融合程度,探索新的居民和社区参与的文化遗产保护模式等。

(2)政府应发挥主导作用,利用政策为居民创造更多价值重拾机会。如通过当地中小学开设非遗课程来开拓文化遗产传承路径,通过引进可持续发展产业创造就业岗位来提供经济价值重拾机遇。旅游运营公司应增加多样遗产项目创收,在保证文化遗产原真性的基础上充分发挥经济价值。

(3)村民在传统村落文化遗产保护与活化中的主体地位应得到重视,通过倾听他们在文化遗产保护与活化中的体验、故事和理解,可以了解其在遗产保护过程中的角色定位,通过合理增权增益、中介角色介入等方法提高其文化遗产保护的积极性,发挥乡贤、地方精英的带动作用,创造更多职业机会,鼓励居民对自己的社会文化角色进行重新定位,对文化适应过程给予更多帮助和耐心。

4 结论与讨论 4.1 结论传统村落文化遗产保护与活化的研究中,对于社会文化环境转变下居民对文化遗产价值认知的转变及文化适应等非物质层面的隐性问题的研究仍较为薄弱。这是传统村落研究中的重要内容,也是城乡文化融合必须面对的现实问题,事关城市文化与乡村文化融合共生发展的思考。文章通过长期追踪了解、多次实地调研及深度访谈,聚焦于城乡融合视域下居民在传统村落文化遗产保护与活化实践中的价值重拾与文化适应,得出以下结论:

(1)城乡融合深入双向互动,主体合作加强遗产保护。城乡融合背景下,传统村落文化遗产保护是贯穿于传统村落文化与外界城市文化的互动过程中的,村落遗产吸引城市要素,城市要素带动遗产保护,并非是其自主的、以自我为中心的单向过程。

(2)价值认同提供实践动力,居民价值重拾机遇缺乏。现有研究集中于学界、政府等主体,从居民话语出发的价值重拾影响因素探讨可以为传统村落价值研究提供新的研究视角。从价值重拾的多重因素看,宏观和微观因素共同作用下,传统村落居民主体重拾文化遗产价值,为文化遗产保护实践提供动力。居民价值认知是社会文化环境建构的结果,政府引导和市场导向使传统村落居民对文化遗产价值认知深入化,观念内化和外来群体评价使传统村落居民对于文化遗产价值认知具象化,价值认同影响居民的文化适应。

(3)文化适应寻求心理平衡,贯穿遗产活化实践过程。文化交流意味着文化模式的改变和意义的断裂,居民过于排斥或全盘改变都无法保证传统村落文化遗产可持续发展。虽然已有研究[32, 34]在理论、内容、方法上为国内传统村落文化适应研究奠定了一定的基础,但仍缺乏符合我国城乡社会背景的文化适应过程模型。城乡融合视域下,传统村落居民文化适应不仅是受社会文化环境影响的过程,同时也是自身意义建构的过程,还是一个涉及转变前、适应阶段、转变后的动态复杂过程。

4.2 讨论(1)辨析传统村落居民价值观念融合的影响因素及文化环境融合的过程,可为传统村落文化遗产的可持续发展提供新的研究视角和路径,为同类型传统村落高质量的文化融合提供经验借鉴。城乡融合具有多个维度,笔者所探讨的出发点是居民个体,后续研究还可以从其他维度出发研究文化遗产保护与活化,探寻更为全面的城乡融合视域下传统村落文化遗产保护路径。

(2)受研究手段及篇幅限制,只能通过挑选具有代表性的群体来说明旅游发展给居民带来的价值观影响。未来研究还可以从社区居民遗产保护的价值观引导机制、价值重拾与文化适应的定量关系等议题出发进行更深层次的探索。另外,笔者根据传统村落居民文化转变的实际情况,在借鉴文化适应的U型曲线假说的基础上,构建传统村落居民的文化适应模型,为实践提供理论支撑,弥补了传统村落文化适应过程研究的空白,但还需要更多的实地案例对其进行验证及修正,以提升普适性。

(3)兰溪村村民对于文化遗产保护与活化已经有了一定程度的认识,但是利益分配不均、弱势群体失权、参与程度不足等因素影响居民实践的积极性和心理稳定性,这也是众多传统村落所面临的现实问题,对社区治理及村落遗产的可持续发展影响深刻。未来需要充分考虑居民主体价值建构及地方依恋,探索如何开展传统村落文化遗产保护才是有意义的保护。

| [1] |

汤移平. 基于遗产价值认知的传统村落保护规划研究: 以钓源村为例[J]. 农业考古, 2021(3): 263-271. [Tang Yiping. Research on the protection planning of ancient villages based on the cognition of heritage value: Taking Diaoyuan village as an example[J]. Agricultural Archaeology, 2021(3): 263-271.] |

| [2] |

冯骥才. 传统村落的困境与出路: 兼谈传统村落是另一类文化遗产[J]. 民间文化论坛, 2013(1): 7-12. [Feng Jicai. The predicament and outlet of traditional villages: Also on that traditional villages are another kind of cultural heritage[J]. Folk Culture Forum, 2013(1): 7-12.] |

| [3] |

Robert A B. Countryside conservation: The protection and management of amenity ecosystems by bryn green, ecology and planning: An introductory study by Paul H[J]. Selman The Town Planning Review, 1982, 53(3): 350-351. |

| [4] |

Oliver R. Landscape and the conservation of meaning[J]. RSA Journal, 1991, 139(5414): 903-915. |

| [5] |

Smith L. Heritage, Gender and Identity[M]. Aldershot: Ashgate Publishing, 2008: 159-178.

|

| [6] |

Waterton E, Smith L. The recognition and misrecognition of community heritage[J]. International Journal of Heritage Studies, 2010, 16(1/2): 4-15. |

| [7] |

Misni A, Amir M K A, Ahmad C B. Local community's involvement in appreciating heritage value of Kinta Valley Geosites[J]. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2022, 1067(1): 012004. DOI:10.1088/1755-1315/1067/1/012004 |

| [8] |

Hatice K, Ahmad J, Marie-Odile R. Consumption of products from heritage and host cultures: The role of acculturation attitudes and behaviors[J]. Journal of Business Research, 2018, 82: 320-329. DOI:10.1016/j.jbusres.2017.09.011 |

| [9] |

李雪, 李伯华, 窦银娣, 等. 中国传统村落文化景观研究进展与展望[J]. 人文地理, 2022, 37(2): 13-22, 111. [Li Xue, Li Bohua, Dou Yindi, et al. Progress and prospect of research on traditional village cultural landscape in China[J]. Human Geography, 2022, 37(2): 13-22, 111.] |

| [10] |

张永勋, 闵庆文, 徐明, 等. 农业文化遗产地"三产"融合度评价: 以云南红河哈尼稻作梯田系统为例[J]. 自然资源学报, 2019, 34(1): 116-127. [Zhang Yongxun, Min Qingwen, Xu Ming, et al. The evaluation of industrial integration level of important agricultural heritage sites: A case study of Yunnan Honghe Hani rice terraces[J]. Journal of Natural Resources, 2019, 34(1): 116-127.] |

| [11] |

翟洲燕, 李同昇, 常芳, 等. 陕西传统村落文化遗产景观基因识别[J]. 地理科学进展, 2017, 36(9): 1067-1080. [Zhai Zhouyan, Li Tongsheng, Chang Fang, et al. Genes identification of cultural heritage landscape of Shaanxi traditional villages[J]. Progress in Geography, 2017, 36(9): 1067-1080.] |

| [12] |

窦银娣, 符海琴, 李伯华, 等. 传统村落旅游开发潜力评价与发展策略研究: 以永州市为例[J]. 资源开发与市场, 2018, 34(9): 1321-1326, 1309. [Dou Yindi, Fu Haiqin, Li Bohua, et al. Study on evaluation of tourism development potential of traditional villages: A case study of Yongzhou city[J]. Resource Development & Market, 2018, 34(9): 1321-1326, 1309. DOI:10.3969/j.issn.1005-8141.2018.09.021] |

| [13] |

李庭筠, 罗邱戈, 张金萍, 等. 基于扎根理论的琼北火山地区传统村落新业态发展探讨: 以海口市美孝村为例[J]. 自然资源学报, 2020, 35(9): 2079-2091. [Li Tingjun, Luo Qiuge, Zhang Jinping, et al. Research on development of new business forms for traditional villages in Northern Hainan volcano area based on the Grounded Theory: Taking Meixiao Village in Haikou as a case[J]. Journal of Natural Resources, 2020, 35(9): 2079-2091.] |

| [14] |

李伯华, 杨家蕊, 刘沛林, 等. 传统村落景观价值居民感知与评价研究: 以张谷英村为例[J]. 华中师范大学学报(自然科学版), 2018, 52(2): 248-255. [Li Bohua, Yang Jiarui, Liu Peilin, et al. Landscape value perception and evaluation of residents on traditional villages: A case study of Zhangguying village[J]. Journal of Central China Normal University (Natural Sciences), 2018, 52(2): 248-255.] |

| [15] |

陶伟, 蔡浩辉, 高雨欣, 等. 身体地理学视角下非物质文化遗产的传承与实践[J]. 地理学报, 2020, 75(10): 2256-2268. [Tao Wei, Cai Haohui, Gao Yuxin, et al. The transmission and practice of intangible cultural heritage in the perspective of geographies of the body[J]. Acta Geographica Sinica, 2020, 75(10): 2256-2268. DOI:10.11821/dlxb202010015] |

| [16] |

陈新新, 李伯华, 窦银娣, 等. 社区增权视角下文化遗产地治理路径优化: 以惹巴拉村寨为例[J]. 热带地理, 2022, 42(1): 100-112. [Chen Xinxin, Li Bohua, Dou Yindi, et al. Optimization of cultural heritage site governance based on the perspective of community empowerment: A case study of Rebala village[J]. Tropical Geography, 2022, 42(1): 100-112.] |

| [17] |

唐承财, 万紫微, 刘蔓, 等. 基于多主体的传统村落文化遗产保护传承感知及提升模式[J]. 干旱区资源与环境, 2021, 35(2): 196-202. [Tang Chengcai, Wan Ziwei, Liu Man, et al. Perception and improvement of the protection and inheritance of traditional village cultural heritage based on Multi-agent[J]. Journal of Arid Land Resources and Environment, 2021, 35(2): 196-202.] |

| [18] |

林凇. 植入、融合与统一: 文化遗产活化中的价值选择[J]. 华中科技大学学报(社会科学版), 2017, 31(2): 135-140. [Lin Song. Implant, integration and reconstruction: The value choice on activation of cultural heritage[J]. Journal of Huazhong University of Science and Technology (Social Science Edition), 2017, 31(2): 135-140.] |

| [19] |

王丽娟. 跨文化适应研究现状综述[J]. 山东社会科学, 2011(4): 44-49. [Wang Lijuan. Summary of cross-cultural adaptation research[J]. Shandong Social Sciences, 2011(4): 44-49.] |

| [20] |

刘相军, 孙九霞. 民族旅游社区居民生计方式转型与传统文化适应: 基于个人建构理论视角[J]. 旅游学刊, 2019, 34(2): 16-28. [Liu Xiangjun, Sun Jiuxia. Traditional cultural adaptation of residents in an ethnic tourism community: Based on personal construction theory[J]. Tourism Tribune, 2019, 34(2): 16-28.] |

| [21] |

范莉娜, 岑怡, 张晶. 结构化视角下民族传统村落跨文化交流中的适应与认同: 基于黔东南2个侗族村落的实证研究[J]. 重庆社会科学, 2022(6): 32-46. [Fan Li-na, Cen Yi, Zhang Jing. Acculturation and identity in cross-cultural communication of ethnic traditional villages from the perspective of structure: An empirical study based on two Dong villages in Southeast Guizhou[J]. Chongqing Social Sciences, 2022(6): 32-46.] |

| [22] |

唐雪琼, 钱俊希, 陈岚雪. 旅游影响下少数民族节日的文化适应与重构: 基于哈尼族长街宴演变的分析[J]. 地理研究, 2011, 30(5): 835-844. [Tang Xueqiong, Qian Junxi, Chen Lanxue. Cultural adaption and reconstruction of minority festival activities in tourism development: A case study of Hani Long-Street Banque[J]. Geographical Research, 2011, 30(5): 835-844.] |

| [23] |

刘婷. 旅游空间再造与传统村落的文化适应研究: 云南省怒江州百花岭村的研究案例[J]. 贵州民族研究, 2020, 41(9): 48-56. [Liu Ting. Tourism spatial reconstruction and cultural adaptation of traditional villages: A case study of Baihualing Village, Nujiang Prefecture, Yunnan[J]. Guizhou Ethnic Studies, 2020, 41(9): 48-56.] |

| [24] |

范莉娜. 民族旅游地居民分类及支持行为的比较研究[J]. 旅游学刊, 2017, 32(7): 108-118. [Fan Lina. A comparative study on classification of residents in an ethnic destination and their support for tourism[J]. Tourism Tribune, 2017, 32(7): 108-118.] |

| [25] |

《人类学概论》编写组. 人类学概论[M]. 北京高等教育出版社, 2019: 143-145. [Introduction to Anthropology Writing Group. Introduction to Anthropology[M]. Beijing: Higher Education Press, 2019: 143-145.]

|

| [26] |

韩成艳. 非物质文化遗产的主体与保护主体之解析[J]. 民俗研究, 2020(3): 46-52, 158. [Han Chengyan. On the subjects of intangible cultural heritage and its safeguarding practice[J]. Folklore Studies, 2020(3): 46-52, 158.] |

| [27] |

袁莉. 基于系统观的中国特色城乡融合发展[J]. 农村经济, 2020(12): 1-8. [Yuan Li. Systematic view of urban-rural integration and development with Chinese characteristics[J]. Rural Economy, 2020(12): 1-8.] |

| [28] |

张朝枝, 屈册, 金钰涵. 遗产认同: 概念、内涵与研究路径[J]. 人文地理, 2018, 33(4): 20-25. [Zhang Chaozhi, Qu Ce, Jin Yuhan. Heritage identity: Concept connatation and reasearch approaches[J]. Human Geography, 2018, 33(4): 20-25.] |

| [29] |

张朝枝, 游旺. 遗产申报与社区居民遗产价值认知: 社会表象的视角——开平碉楼与村落案例研究[J]. 旅游学刊, 2009, 24(7): 43-47. [Zhang Chaozhi, You Wang. Applying for world heritage and local residents'cognition of heritage values: A perspective of social representation based on the case study of Kaiping Diaolou and villages[J]. Tourism Tribune, 2009, 24(7): 43-47.] |

| [30] |

胡宝平, 徐之顺. 价值认同与城乡文化和谐共生[J]. 南京社会科学, 2018(2): 135-139, 156. [Hu Baoping, Xu Zhishun. Value Identity and harmonious symbiosis of urban and rural culture[J]. Nanjing Journal of Social Sciences, 2018(2): 135-139, 156.] |

| [31] |

陆韵. 文化认同视域下社区群体价值意识的养成[J]. 天津电大学报, 2015, 19(2): 68-71. [Lu Yun. Cultivation of community group value consciousness under the threshold of cultural identity[J]. Journal of Tianjin Radio and Television University, 2015, 19(2): 68-71.] |

| [32] |

Berry J W. Psychology of acculturation: Understanding individuals moving between cultures[M]//Brislin R. Applied Cross-cultural Psychology. Newbury Park, CA: Sage, 1990: 232-253.

|

| [33] |

Lysgaard S. Adjustment in a foreign society: Norweigan fulbright grantees visiting the United States[J]. International Social Sience Bulletin, 1955(7): 45-51. |

| [34] |

范莉娜, 张晶, 陈杰, 等. 少数民族传统村落村民文化适应对心理健康的影响: 基于黔东南三个侗族村寨的跨时段研究[J]. 西南民族大学学报(人文社会科学版), 2021, 42(1): 213-220. [Fan Lina, Zhang Jing, Chen Jie, et al. Influence of cultural adaptation of ethnic minority traditional villagers on mental health: A cross-time study based on Three Dong villages in Southeast Guizhou[J]. Journal of Southwest Minzu University (Humanities and Social Science), 2021, 42(1): 213-220.] |