2. 中国科学院 区域可持续发展分析与模拟院重点实验室, 北京 100101;

3. 北京石油化工学院 人文社科学院, 北京 102617;

4. 复旦大学 人口研究所, 上海 200241

2. Key Laboratory of Regional Sustainable Development Modeling, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China;

3. School of Humanities and Social Sciences, Beijing Institute of Petrochemical Technology, Beijing 102617, China;

4. Institute for Population Research, Fudan University, Shanghai 200241, China

城市体系一直是人文地理学和城市地理学研究的核心议题。20世纪后期,随着全球化和信息化进程的不断深入,城市越来越多地参与到全球范围内的要素流动,“场所空间”逐步向“流空间”转变[1, 2],作为一种新的跨越行政边界的城市间功能关系,“城市网络”概念应运而生,促进了城市体系研究领域的“网络范式”转型[3]。目前,国内外学者对城市网络积累了大量研究。在理论方面,世界城市理论[4]、流空间理论[1]、中心流理论[5]以及“网络基地”理论[6]等均为城市网络研究奠定了重要的理论基础[7-9]。在实证方面,以Taylor为代表的GaWC国际研究团队提出的连锁网络模型开创了以高级生产性服务业为手段的城市网络度量[10]。此后,随着大数据技术的不断推广,学者们更多地使用交通流、人口流、资金流、信息流等多维“流”数据来构建城市网络,并形成了基础设施[11-13]、企业组织[14-16]与社会文化[17-19]三种主要的城市网络构建途径。此外,也有学者尝试使用GDP、人口数量、从业规模等静态数据,利用重力模型及其变形来刻画城市经济网络[20-22]。从研究内容来看,城市网络研究由网络结构分析向网络时空演化、影响因素与驱动机制、多维网络对比等方面不断延伸[23-28]。

人口流动是沟通城市间联系的重要载体,通过人口的迁徙和移动,在各城市间传递物质流、资本流、信息流和技术流,推动了生产要素在城市网络中快速流动和优化[29]。值得注意的是,人口流动又有长短期之分,不同形式的人口流动能够反映不同的城市联系。其中,长期人口流动以就业流为主,更多反映了城市间劳动力供需关系;而短期人口流动以商务和旅游流为主,其行为背后蕴含着贸易往来、资金转移、技术溢出和思想交流,更多反映了城市间社会经济合作与交流。基于两种不同人口流视角的比较研究能够为解析复杂的城市网络空间提供更客观的认识。目前,基于人口流视角的城市网络研究更多采用腾讯或百度迁徙大数据关注短期人口流动网络[30-32],而囿于数据获取的限制,城市尺度的长期人口流动网络研究几乎处于空白状态,更缺少针对两种不同形式城市网络的对比研究。此外,从研究方法看,社会网络和复杂网络分析被广泛用于城市网络结构研究[33, 34],但现有研究多将城市网络转变为无向二值网络,忽视了流的不均衡性和非对称性。与无向二值网络相比,有向加权(多值)网络在研究城市职能与城市间相互关系方面具有更大的优势[35]。

因此,本文基于2015年全国1%人口抽样调查的1‰微观数据库和2018年腾讯位置大数据平台的人口迁徙数据集,分别构建有向加权长期与短期人口流动网络,使用复杂网络分析方法,从节点、流量、首位联系和社区结构四个层面对两种人口流视角下的城市网络体系进行比较研究,重点分析城市网络的结构特征与反映社会经济要素空间配置的组织模式,旨在从多种人口流视角对中国的城市关系网络与联系进行解读。

2 数据与方法 2.1 长短期人口流动国际上通常把涉及永久性或长期居住地变化的人口空间移动行为界定为人口迁移,但由于我国户籍制度的存在,往往将伴随户口相应变动的人口移动行为界定为人口迁移,而将没有户口相应变动的人口移动行为界定为人口流动[36]。需要指出的是,根据常住地是否发生变动,人口流动又有长期与短期之分,其中长期人口流动指离开户籍地半年及以上的非户籍迁移行为,如外地就业、求学等;短期人口流动指不涉及常住地变化的人口日间流动行为,如出差、旅游、探亲等[37, 38]。

2.2 数据来源城市间长期人口流动数据来源于国家统计局提供的2015年全国1%人口抽样调查的1‰微观数据库,该数据库包括137万个人记录,约占全国总人口的1‰。首先,本文在个体数据的基础上,识别居住地与户口登记地所在的城市不一致且离开户口登记地半年及以上的人口作为长期流动人口;其次,统计来源地与目的地城市间的长期流动人口数量,作为长期人口流权重,并根据人权重进行抽样比换算,作为城市间长期人口流动权重,构建城市间长期人口流动网络。统计显示,2015年城市间长期人口流动网络共包括1.53亿长期流动人口,15472条长期人口流。

城市间短期人口流动数据来源于腾讯位置大数据平台提供的人口迁徙数据集(https://heat.qq.com/qianxi.php),它比较了智能终端用户位置的变化并统计了在8小时内使用交通工具(铁路、公路和航空)位置发生变化的用户数量[39]。本文将城市间每天的公路、铁路、航空客运流量加总求和,计算2018年1—11月份城市间日均流动人口数量,作为城市间短期人口流权重并构建短期人口流动网络。统计显示,2018年城市间短期人口流动网络共包括174.09亿人次,23387条短期人口流。需要指出的是,尽管腾讯迁徙大数据也包括一些外出打工、求学的长期人口流动,但绝大多数以短期的出差、旅游、探亲等为主,对短期人口流动具有典型代表性。

值得注意的是,本文重点关注的是网络的结构而不是规模,因此尽管数据存在一些零流量问题,且两个数据年份不一致,但也能较准确地反映出其网络结构的特征差异。此外,本文的“城市”指地级及以上行政单元(为便于分析,下文统称为“城市”),是一个区域的概念,在空间上表现为其市域行政管辖范围。受数据获取的限制,本文不考虑香港、澳门、台湾和海南省的三沙市,因此2015年共包括4个直辖市、289个地级市、30个州、10个地区、3个盟和5个省直辖县共341个地级单元;2018年少了河北省直辖县,但多了海南省儋州市,也是341个地级单元。

2.3 研究方法 2.3.1 有向加权转变中心性与控制力中心性反映了城市对流动人口的集聚或扩散能力的差异性,控制力反映了城市对流动人口的剥夺与支配能力,具体计算公式如下:

|

(1) |

|

(2) |

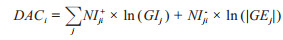

式中:DACi和DAPi分别是城市节点i的有向加权转变中心性和控制力,NIji是城市j流向城市i的净迁入值。GIj为城市j与其关联城市k之间净迁入值为正值时的加权,即GIj = ∑NIkj+;同理,GEj为城市j与其关联城市k净迁入值为负值时的加权,即GEj = ∑NIkj-。中心性指标的正负可以识别一个城市对于流动人口的集聚与扩散能力哪一个处于主导地位,其绝对值越大表明该城市集聚或扩散人口的主导作用越强;控制力指标值越大,表明该城市支配和控制人口流动的作用越强。

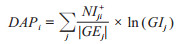

参考已有研究[40],首先根据中心性指标的正负,将城市划分为集聚型和扩散型两大类;其次,对于集聚型城市而言(DAC > 0),利用自然断裂点法获取中心性的两个断裂点值(α1、α2),分别将正值中心性与控制力划分为高、较高、低三档。然后,将高中心性、高控制力的城市划分为典型城市,将低中心性、低控制力的城市划分为一般城市。对于剩下的较高中心性或较高控制力的城市再通过y=x直线进行划分,将中心性高于其控制力的城市划分为枢纽城市,将中心性低于其控制力的城市划分为门户城市。对于扩散型城市(DAC < 0)而言,考虑其中心性的绝对值,并采用类似的方法,将城市划分为以上四类,因此共划分出八种城市功能类型(图 1)。需要指出的是,长期人口流动的正向流和反向流权重差别较大,具有明显的方向性;而对短期人口流动而言,人口由一个城市向另一个城市的流动,在短期时间内又将会返回其来源地,形成一个“闭环”,导致人口流与其反向流权重相当,考虑方向的意义不大。因此,在对短期人口流动网络节点结构进行研究时,将其转化为无向网络,根据已有研究计算转变中心性和控制力[6],仅划分为典型城市、枢纽城市、门户城市及一般城市四种类型。

|

图 1 城市功能类型划分方法示意图 Fig.1 Method of Classifying City Function Types |

设在一个有N个节点的城市间人口流动网络中,任意两个城市节点i与j间的连接边为eij,连接边权重为wij(由城市i迁往城市j的流动人口规模)。在不考虑权重时,如果两城市节点之间有边连接(即存在人口流),那么eij=1,否则eij=0。城市节点i的度ki为与该城市节点有连接边关系的数目[23],即:

|

(3) |

当考虑权重时,节点i的强度Si定义为与它关联的边权重之和,即:

|

(4) |

值得注意的是,当考虑网络方向时,城市节点的度又有入度与出度之分,即迁入该节点与该节点迁出的连接边数量。城市节点的强度又有迁入强度与迁出强度之分,即迁入该节点与该节点迁出的流动人口规模。在考虑首位联系时,由于所有节点的出度相同,因此本文中度及强度主要指入度和迁入强度。

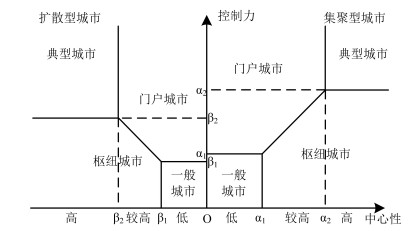

2.3.3 基于模块化优化的社区探测识别基于人口流的社区结构,旨在通过人口流的集散特征来透视城市间内在的社会经济联系,并揭示城市间人口流动网络结构与功能之间的关系。社区探测的方法包括分裂算法、凝聚算法和基于目标函数最大化的优化算法等。模块化已被用来比较通过不同方法获得的社区的质量,所谓模块化是指网络中连接社区结构内部节点的边所占的比例与随机网络中连接社团结构内部节点的边所占比例的期望值相减得到的差值。如果社区结构划分得好,则社团内部连接的稠密程度应高于随机连接网络的期望水平,通常用Q函数来定量衡量网络社区结构划分的模块化水平[41],其公式如下:

|

(5) |

式中:ci和cj分别表示城市节点i和j所处的社团,δ是求同函数,如果ci=cj,那么δ (ci, cj)=1,否则δ (ci, cj)=0。模块性Q函数是一个[-1, 1]之间的标量值,Q函数值越大,表明社区结构划分结果就越好;Q函数值极低,则表明网络社区结构不突出。

此外,Q函数也是作为优化的目标函数。已有研究表明,与其他社区探测方法相比,模块化优化算法在计算时间和模块化方面具有更大的优势[42]。因此,本研究基于Gephi平台,采用模块化优化算法进行社区探测,调整解析度值,选取最高Q值对应的社区划分结果。

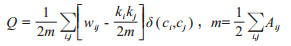

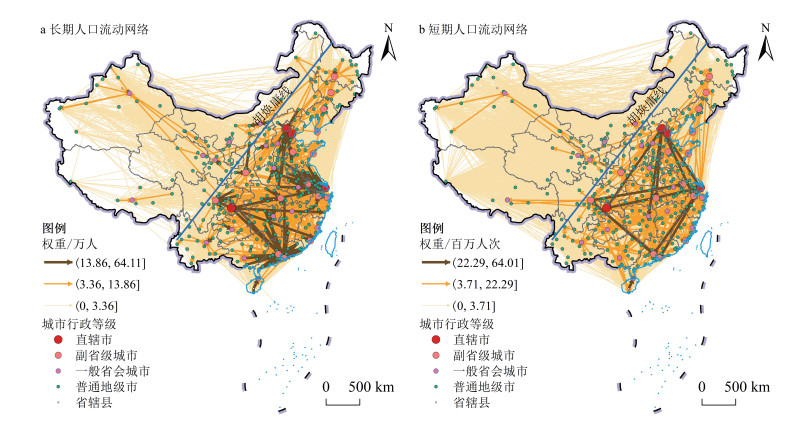

3 研究结果 3.1 节点结构长短期流动人口均倾向于向少数经济发达、行政等级较高的大城市集聚,体现出城市节点结构的空间极化性特征。但同一城市在长短期人口流动网络中的功能类型很可能迥乎不同(图 2和表 1),具体表现为:

|

图 2 长短期人口流动网络的节点结构 Fig.2 The Node Structure of Long- and Short-term Human Mobility Networks 注:基于自然资源部标准地图服务网站GS(2019)1697号1:70000000标准地图制作,底图边界无修改。 |

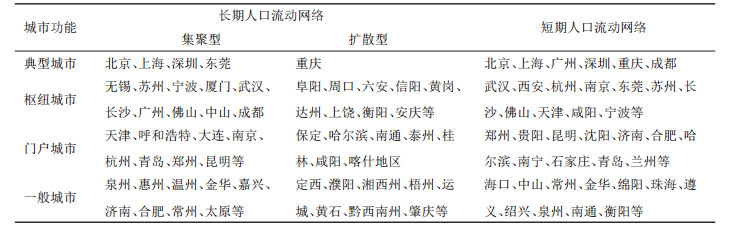

| 表 1 城市功能类型划分结果 Tab.1 Results of City Function Type Classification |

在长期人口流动网络中,集聚型典型城市包括北京、上海、深圳和东莞市。一方面,这些城市对流动人口的集聚能力明显大于其扩散能力;另一方面,这些城市对劳动力在城市网络中的流动具有强大的支配和影响力。集聚型枢纽城市包括广州、成都、武汉、佛山、苏州等10个城市,主要是经济功能突出的副省级城市或制造业中心城市,其关联城市以净迁入城市为主,强化了其中心性。集聚型门户城市包括天津、杭州、南京、郑州、昆明等10个城市,主要是行政功能突出的省会及以上城市,对其关联城市的人口流动方向具有明显的控制和垄断作用。扩散型典型城市仅包括重庆市,尽管重庆市对流动人口也具有较强的吸引力,但其扩散能力明显大于集聚能力;且其关联城市以广安、南充等净迁出城市为主,目的地比较集中,强化了其控制力。扩散型枢纽城市包括阜阳、周口、六安、信阳、黄冈等100个城市,主要是中东部地区欠发达的一般地级市,是我国主要的流动人口净迁出地。扩散型门户城市包括保定、哈尔滨、南通、泰州、桂林等7个城市,尽管这些城市总体呈净迁出状态,但其对流动人口也具有较强的吸引力,支配和控制作用也相对较大。

在短期人口流动网络中,典型城市包括北京、上海、广州、深圳、重庆和成都市,均是四大城市群核心城市。值得注意的是,重庆市对长短期流动人口均具有强大的集聚与扩散能力,但在长期人口流动网络中,其扩散能力明显大于集聚能力,属于扩散型典型城市;此外,广州和成都市均集聚与扩散了大量的短期流动人口,但在长期人口流动网络中,其控制力相对较弱,属于集聚型枢纽城市。枢纽城市包括武汉、西安、杭州、南京、东莞、苏州等22个城市,也主要是中东部地区经济功能较为突出的副省级城市或制造业中心城市,同时也包括城市群或都市圈内的一般地级市,如廊坊市和保定市,它们与核心城市北京市、天津市具有大量的通勤流、商务流等社会经济往来,对短期流动人口也具有较强的集聚与扩散能力。门户城市包括郑州、贵阳、昆明、沈阳、合肥、哈尔滨等13个城市,以中西部和东北地区欠发达的省会城市为主,相比于东部较发达城市,它们对短期流动人口集聚与扩散的中心性相对较低,然而其关联城市以省内城市为主,人口首先向这些省会城市集聚,然后再集聚于更高级别的网络核心城市,充当了门户或桥梁的作用,具有更强的支配力和控制力。

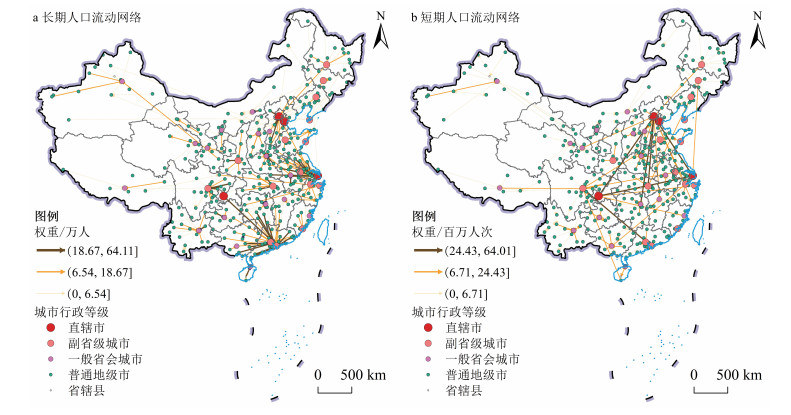

3.2 人口流结构城市间长短期人口流均主要分布在胡焕庸线的东南半壁。不同的是,长期人口流主要由欠发达城市流向发达城市,而短期人口流主要发生在发达城市之间,具体表现为:

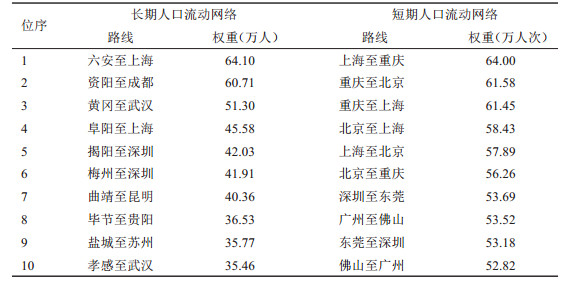

在长期人口流动网络中,第一层级的人口流共138条,占人口流总数的0.89%。其中,规模最大的人口流是从六安至上海,高达64.10万人;其次是资阳至成都、黄冈至武汉,规模均在50万人以上(表 2)。图 3(a)显示,第一层级人口流主要由欠发达的低等级城市向城市群核心城市集聚,形成了“三大两小”多极化的空间结构。其中,“三大”指京津冀、长三角和珠三角城市群,“两小”指成渝城市群和长江中游城市群。此外,重庆是重要的流动人口迁出城市,主要向东莞、泉州、温州、上海等东部沿海城市长距离迁移。第二层级的人口流共782条,占5.05%。城市群核心城市继续扩大其辐射范围,济南、青岛、西安、昆明、哈尔滨等省会及以上城市的人口集聚功能逐渐凸显。第三层级人口流共14551条,占94.06%,表明绝大多数长期人口流规模较小。

| 表 2 长短期人口流动网络中规模前十位的人口流 Tab.2 Top 10 Weight of Population Flows in the Long- and Short-term Human Mobility Networks |

|

图 3 长短期人口流动网络的人口流结构 Fig.3 Population Flow Structure of Long- and Short-term Human Mobility Networks 注:基于自然资源部标准地图服务网站GS(2019)1697号1:70000000标准地图制作,底图边界无修改。 |

在短期人口流动网络中,第一层级的人口流共37条,仅占人口流总数的0.16%,表明大规模、高强度的短期人口流更加集中在少数城市之间。规模最大的人口流是上海至重庆,高达6400万人次;其次是重庆至北京、重庆至上海、北京至上海、上海至北京等,规模均在5500万人次以上(表 2)。图 3(b)显示,第一层级人口流主要发生在经济发达的城市群核心城市之间,形成了十字骨架支撑的“菱形”结构。其中,“菱形”的四个顶点指京津冀、长三角、珠三角和成渝城市群,而长江中游城市群分别纵向延伸、横向拓展,组成支撑菱形四个顶点的十字型骨架。第二层级的人口流共833条,占3.70%。城市群核心城市不仅扩大了与城市群内外城市间的联系,也强化了与中西部及东北地区省会及以上城市间的人口交流,昆明、贵阳、南宁、哈尔滨、长春、辽宁等城市的人口集散功能凸显。第三层级人口流共21766条,占96.14%,表明短期人口流也以小规模、弱联系为主导。

3.3 首位联系城市间长短期人口流动网络均表现出邻近连接与择优连接的双重特征。不同的是,长期人口流动网络以邻近连接为主,短期人口流动网络以择优连接为主,具体表现为:

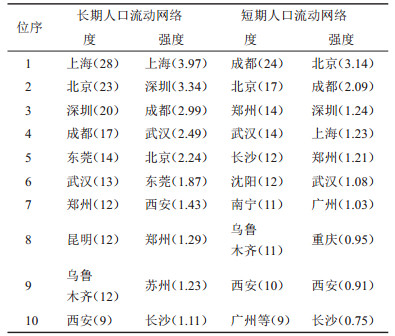

在长期人口流动首位联系网络中,度大于0的城市共73个,占城市总数的21.4%,表明341个城市的首位联系主要集中在73个城市。其中,上海市尤为突出,度值高达28,表明有28个城市长期流动人口的首选目的地是上海市。此外,北京、深圳、成都、东莞、武汉等较发达城市度值也均在12以上(表 3)。图 4(a)显示,长期人口流动网络的首位联系具有明显的空间异质性和尺度效应。在东部地区,首位联系主要集中在省际尺度,形成了以京津冀、长三角和珠三角城市群核心城市为中心,辐射带动周边省份城市的多极化格局。在中西部和东北地区,首位联系主要集中在省内尺度,长期流动人口主要在省内由普通地级市向省会城市集聚。总体来看,长期人口流动网络的首位联系以“邻近连接”为主,形成了多核心竞争的空间组织模式。

| 表 3 首位联系网络中度及强度值排名前十位的城市统计 Tab.3 Top Ten Cities in Terms of Degree and Strength Value in Two First Connection Networks |

|

图 4 城市间长短期人口流动首位联系网络 Fig.4 The First Connection Networks of Inter-city Long-and Short-term Human Mobility 注:基于自然资源部标准地图服务网站GS(2019)1697号1:70000000标准地图制作,底图边界无修改。 |

在短期人口流动首位联系网络中,度大于0的城市共106个,占城市总数的31.1%。其中,成都市尤为突出,度值高达24,其次是北京、郑州、武汉、长沙、沈阳等城市(表 3)。但如果考虑强度的话,北京将超越成都排在首位,这表明迁往北京市的首位联系所承载的短期流动人口规模相对较大。图 4(b)显示,短期人口流动网络的首位联系具有明显的分异特征。对于欠发达城市而言,其首位联系受行政边界制约显著,主要近距离汇集于省会城市,具有“邻近连接”的特征。然而,对于大多数较发达城市而言,其首位联系往往不受行政边界限制,空间跨度较大,择优选取高度值或强度值的北京、上海、广州、深圳等城市群核心城市,而这些核心城市彼此之间也相互连接,在空间上形成相互重叠的放射状结构。因此,短期人口流动网络中大规模、高强度的首位联系以“择优连接”为主,形成了区域协作的空间组织模式。

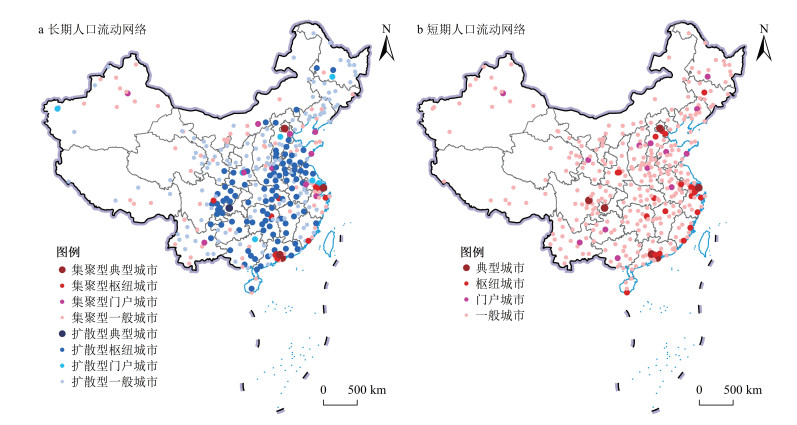

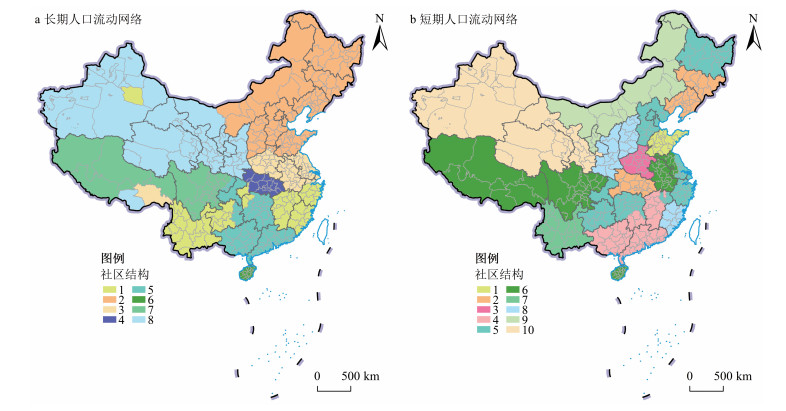

3.4 社区结构城市间长短期人口流动网络均具有明显的社区结构,但其社区结构划分结果有所差异。按照社区内城市的空间位置,可以将社区划分为跨省邻近组合型、跨省跳跃组合型以及省内城市组合型三大类,具体表现为:

长期人口流动网络共划分为8个社区(图 5(a))。其中,跨省邻近组合型共4个,如主要位于华北和东北地区的社区2,核心城市北京市具有强大的吸引力,并逐渐辐射到京津冀、东三省、山东省、山西省以及内蒙古的中东部。跨省跳跃组合型共2个,如主要位于长江经济带沿线的社区1,远距离的乌鲁木齐市与长江经济带沿线城市间也存在紧密的人口迁移联系,也属于该社区。省内城市组合型共2个,如湖北省中东部城市组成的社区4以及海南省绝大多数城市组成的社区6,他们与省外城市间也有一定的迁移联系,但强度比省内城市弱。由此可见,长期人口流动网络社区结构以组团式的跨省邻近组合型为主。短期人口流动网络共划分为10个社区(图 5(b))。其中,跨省邻近组合型共3个,如由广东省及其周边的广西省、江西省、湖南省南部构成的社区4。跨省跳跃组合型共4个,如由京津冀城市群及其辐射带动的黑龙江省、长江三角洲城市群及其辐射带动的江西省东部、重庆市及其辐射带动的贵州省、湖南省等省市共同组成的社区5。省内城市组合型共3个,如分别由山东省、河南省和云南省省内城市组成的社区1、3和7。由此可见,短期人口流动网络社区结构以飞地式的跨省跳跃组合型为主。

|

图 5 城市间长短期人口流动网络的社区结构 Fig.5 Community Structure of Inter-city Long- and Short-term Human Mobility Networks 注:基于自然资源部标准地图服务网站GS(2019)1697号1:70000000标准地图制作,底图边界无修改。 |

社区划分差别较大的区域主要包括京津冀以及长三角地区。在长期人口流动网络中,京津冀城市群与周边的山东省、内蒙古自治区的中东部以及东北地区联系紧密,这主要与内蒙古、东三省和山东省的流动人口倾向于向北京市和天津市迁移有关;长三角城市群被一分为二,北部的上海市、江苏省与安徽省、河南省同属社区3,而浙江省更多地与江西省、福建省产生劳动力供需联系,这可能由于距离原因,河南和安徽两个人口迁出大省的人口主要向上海市以及南京市、苏州市等江苏省核心城市集聚,但江西省和福建省的农村剩余劳动力主要向杭州、宁波等浙江省核心城市迁移。然而,在短期人口流动网络中,得益于上海、南京、杭州、北京、重庆等发达城市之间紧密的商业经济往来和社会经济合作,京津冀地区、长三角地区与中西部的重庆市、湖南省、贵州省等省市联系紧密。值得注意的是,珠三角与京津冀、长三角以及成渝城市群核心城市之间也存在大规模的短期流动人口,但却未被纳入同一社区。这主要是因为珠三角城市群对省内其他城市及邻近的江西省、广西壮族自治区、湖南省南部城市具有强烈的辐射带动作用,相比之下社会经济联系更加密切。

4 讨论与结论 4.1 讨论协作与互补是城市网络存在的内在动力,当城市间具有相似的利益以达成某种共同目标或分享共同利益时,就具备了“协同网络”的特征;当个体城市履行不同的经济职能并拥有互补性的基础设施、活动、居住和生活环境时,就具备了“互补网络”的特征[43]。就长期人口流动网络而言,各个城市都对人力资本展开竞争与剥夺,然而,在推拉合力作用下,来源地没能“留住人”但目的地能够“吸引人”,流动人口的就业、居住等需求能够在目的地得到满足,体现了城市间对劳动力的竞争或供需关系,属于一种“互补网络”。就短期人口流动网络而言,各个城市通过人口流进行物质交换与非物质交流,以达到商务合作、文化传播、资源共享等共同目标或利益,体现了城市节点之间的协同或合作关系,属于一种“协同网络”。已有城市网络研究更多基于腾讯或百度人口迁徙大数据关注协同网络,由于数据获取的限制,基于人口流视角的城市互补网络研究相对不足,更缺少两种网络的对比研究。基于此,本研究重点比较了基于长期与短期人口流视角的城市网络结构特征及组织模式,为认识互补和协同两种类型的城市网络提供了新的见解。

首先,本研究强调,“互补网络”有必要区分方向,从而赋予城市不同的功能与角色。如作为四大直辖市之一的重庆市,在不考虑方向的短期人口流动网络中属于典型城市,是重要的短期流动人口集散中心;但在考虑方向的长期人口流动网络中属于扩散型典型城市,这意味着重庆市对长期流动人口的扩散效应要明显大于集聚效应。其次,本研究也发现,尽管城市间的联系逐渐扁平化,但空间距离在基于人口流的城市网络中仍非常重要。其中,长期人口流动的首位联系仍以城市群核心城市辐射周边城市的邻近连接占绝对主导;对于短期人口流动,尽管较发达城市的首位联系往往不受行政边界限制,以“择优连接”为主,但对于中西部及东北地区的欠发达城市而言,其首位联系受行政边界制约显著,仍具有“邻近连接”的特征。此外,就长短期人口流动网络格局的形成机理而言,城市人口规模、经济发展水平等均是重要的影响因素,但长期人口流动更多受永久性工作或定居相关因素的影响,如工作机会、工资水平和户籍制度等,短期人口流动更多受临时性工作或假期旅行相关因素的影响,如企业联系、交通设施、旅游资源等。

4.2 结论(1)人口在长短期人口流动网络中均倾向于向少数经济发达、行政等级较高的大城市集聚。其中,北京、上海、深圳等发达城市往往属于典型城市,经济功能突出的副省级城市往往扮演着枢纽城市的角色,行政功能突出的省会及以上城市往往扮演着门户城市的角色。值得注意的是,在考虑方向的长期人口流动网络中,重庆市属于扩散型典型城市,重要的流动人口迁出地往往扮演着扩散型枢纽和门户城市的角色。

(2)城市间长短期人口流均主要分布在胡焕庸线的东南半壁,但大规模、高强度的长期人口流主要由欠发达城市迁往发达城市,形成“三大两小”的多极化空间结构;而大规模、高强度的短期人口流主要发生在发达城市之间,形成十字骨架支撑的“菱形”空间结构。

(3)城市间长短期人口流动网络均表现出邻近连接与择优连接的双重特征,但长期人口流动网络中大规模、高强度的首位联系以近距离的邻近连接为主,呈现多极化竞争的空间组织模式;而短期人口流动网络中大规模、高强度的首位联系以远距离的择优连接为主,呈现区域协作的空间组织模式。

(4)城市间长短期人口流动网络均具有明显的社区结构,其中长期人口流动网络以跨省邻近组合型为主,体现出“组团式”的社区结构;而短期人口流动网络以跨省跳跃组合型为主,体现出“飞地式”的社区结构。

值得注意的是,本研究存在一些局限性:一是仅考虑长短期人口流动规模的绝对量,基于相对量的网络格局研究需要进一步完善;二是重点描述了长短期人口流动网络的格局特征,其形成机理需要进一步深入探究。

| [1] |

Castells M. The information city: Information technology, economic restructuring and the urban regional progress[J]. European Journal of Information Systems, 1991, 1(1): 76-77. DOI:10.1057/ejis.1991.11 |

| [2] |

Castells M. The Rise of the Network Society[M]. Cambridge: Blackwell Publisher, 1996: 376-423.

|

| [3] |

王姣娥, 景悦. 中国城市网络等级结构特征及组织模式——基于铁路和航空流的比较[J]. 地理学报, 2017, 72(8): 1508-1519. [Wang Jiaoe, Jing Yue. Comparison of spatial structure and organization mode of inter-city networks from the perspective of railway and air passenger flow[J]. Acta Geographica Sinica, 2017, 72(8): 1508-1519.] |

| [4] |

Sassen S. The Global City: New York, London, Tokyo[M]. Princeton: Princeton University Press, 1991: 321-323.

|

| [5] |

Taylor P J, Hoyler M, Verbruggen R. External urban relational process: Introducing central flow theory to complement central place theory[J]. Urban Studies, 2010, 47(13): 2803-2818. DOI:10.1177/0042098010377367 |

| [6] |

Neal Z. Differentiating centrality and power in the world city network[J]. Urban Studies, 2011, 48(13): 2733-2748. DOI:10.1177/0042098010388954 |

| [7] |

Pflieger G, Rozenblat C. Urban networks and network theory: The city as the connector of multiple networks[J]. Urban Studies, 2010, 47(13): 2723-2735. DOI:10.1177/0042098010377368 |

| [8] |

Batty M. The New Science of Cities[M]. Massachusetts: The MIT Press, 2013: 206-236.

|

| [9] |

魏冶, 修春亮. 城市网络韧性的概念与分析框架探析[J]. 地理科学进展, 2020, 39(3): 488-502. [Wei Ye, Xiu Chunliang. Study on the concept and analytical framework of city network resilience[J]. Progress in Geography, 2020, 39(3): 488-502.] |

| [10] |

Taylor P J, Catalano G, Walker D R F. Measurement of the world city network[J]. Urban Studies, 2002, 39(13): 2367-2376. DOI:10.1080/00420980220080011 |

| [11] |

王姣娥, 杜德林, 金凤君. 多元交通流视角下的空间级联系统比较与地理空间约束[J]. 地理学报, 2019, 74(12): 2482-2494. [Wang Jiao'e, Du Delin, Jin Fengjun. Comparison of spatial structure and linkage systems and geographic constraints: A perspective of multiple traffic flows[J]. Acta Geographica Sinica, 2019, 74(12): 2482-2494.] |

| [12] |

陈伟, 刘卫东, 柯文前, 等. 基于公路客流的中国城市网络结构与空间组织模式[J]. 地理学报, 2017, 72(2): 224-241. [Chen Wei, Liu Weidong, Ke Wenqian, et al. The spatial structures and organization patterns of China's city networks based on the highway passenger flows[J]. Acta Geographica Sinica, 2017, 72(2): 224-241.] |

| [13] |

Derudder B, Witlox F. An appraisal of the use of airline data in assessing the world city network: A research note on data[J]. Urban Studies, 2005, 42(13): 2371-2388. DOI:10.1080/00420980500379503 |

| [14] |

Taylor P J, Derudder B, et al. City-dyad analyses of China's integration into the world city network[J]. Urban Studies, 2014, 50(7): 1-15. |

| [15] |

王聪, 曹有挥, 宋伟轩, 等. 生产性服务业视角下的城市网络构建研究进展[J]. 地理科学进展, 2013, 32(7): 1051-1059. [Wang Cong, Cao Youhui, Song Weixuan, et al. Research progress in urban network construction from the perspective of producer services industry[J]. Progress in Geography, 2013, 32(7): 1051-1059.] |

| [16] |

李仙德. 基于上市公司网络的长三角城市网络空间结构研究[J]. 地理科学进展, 2014, 33(12): 1587-1600. [Li Xiande. Spatial structure of the Yangtze River Delta urban network based on the pattern of listed companies network[J]. Progress in Geography, 2014, 33(12): 1587-1600.] |

| [17] |

甄峰, 王波, 陈映雪. 基于网络社会空间的中国城市网络特征: 以新浪微博为例[J]. 地理学报, 2012, 67(8): 1031-1043. [Zhen Feng, Wang Bo, Chen Yingxue. China's city network characteristics based on social network space: An empirical analysis of Sina Micro-blog[J]. Acta Geographica Sinica, 2012, 67(8): 1031-1043.] |

| [18] |

Li Y C, Phelps N A. Megalopolis unbound: Knowledge collaboration and functional polycentricity within and beyond the Yangtze River Delta Region in China, 2014[J]. Urban Studies, 2018, 55(2): 443-460. DOI:10.1177/0042098016656971 |

| [19] |

丁志伟, 马芳芳, 张改素. 基于抖音粉丝量的中国城市网络关注度空间差异及其影响因素[J]. 地理研究, 2022, 41(9): 2548-2567. [Ding Zhiwei, Ma Fangfang, Zhang Gaisu. Spatial differences and influencing factors of urban network attention by Douyin fans in China[J]. Geographical Research, 2022, 41(9): 2548-2567.] |

| [20] |

冷炳荣, 杨永春, 李英杰, 等. 中国城市经济网络结构空间特征及其复杂性分析[J]. 地理学报, 2011, 66(2): 199-211. [Leng Bingrong, Yang Yongchun, Li Yingjie, et al. Spatial characteristics and complex analysis: A perspective from basic activities of urban networks in China[J]. Acta Geographica Sinica, 2011, 66(2): 199-211.] |

| [21] |

赵渺希, 陈汝霜. 网络社会视角下的城市意象理论辨析与规划应用[J]. 人文地理, 2023, 38(1): 71-78. [Zhao Miaoxi, Chen Rushuang. Theoritical progress and planning prospect of city network in the network society[J]. Human Geography, 2023, 38(1): 71-78.] |

| [22] |

顾朝林, 庞海峰. 基于重力模型的中国城市体系空间联系与层域划分[J]. 地理研究, 2008, 27(1): 1-12. [Gu Chaolin, Pang Haifeng. Study on spatial relations of Chinese urban system: Gravity model approach[J]. Geographical Research, 2008, 27(1): 1-12.] |

| [23] |

吴康, 方创琳, 赵渺希. 中国城市网络的空间组织及其复杂性结构特征[J]. 地理研究, 2015, 34(4): 711-728. [Wu Kang, Fang Chuanglin, Zhao Miaoxi. The spatial organization and structure complexity of Chinese intercity networks[J]. Geographical Research, 2015, 34(4): 711-728.] |

| [24] |

王逸舟, 王海军, 张彬, 等. 基于多维要素流视角的城市群网络结构及影响因素分析——以武汉城市圈为例[J]. 经济地理, 2021, 41(6): 68-76. [Wang Yizhou, Wang Haijun, Zhang Bin, et al. Analysis on the network structure of urban agglomeration and its influencing factors based on the perspective of multi-dimensional feature flow: Taking Wuhan Urban Agglomeration as an example[J]. Economic Geography, 2021, 41(6): 68-76.] |

| [25] |

宋琼, 赵新正, 李同昇, 等. 多重城市网络空间结构及影响因素——基于有向多值关系视角[J]. 地理科学进展, 2018, 37(9): 1257-1267. [Song Qiong, Zhao Xinzheng, Li Tongsheng, et al. Spatial structures and influencing factors of multiple urban networks based on the perspective of directed-multivalued relation[J]. Progress in Geography, 2018, 37(9): 1257-1267.] |

| [26] |

Cao Z, Ben D, Peng Z. Comparing the physical, functional and knowledge integration of the Yangtze River Delta city-region through the lens of inter-city networks[J]. Cities, 2018, 82(11): 119-126. |

| [27] |

Yang H, Dijst M, Witte P, et al. Comparing passenger flow and time schedule data to analyse high-speed railways and urban networks in China[J]. Urban Studies, 2019, 56(6): 1267-1287. DOI:10.1177/0042098018761498 |

| [28] |

Guan M M, Wu S Y, Liu C L. Comparing China's urban aviation and innovation networks[J]. Growth and Change, 2022, 53(1): 470-486. DOI:10.1111/grow.12593 |

| [29] |

Pan J H, Lai J B. Spatial pattern of population mobility among cities in China: Case study of the National Day plus Mid-Autumn Festival based on Tencent migration data[J]. Cities, 2019, 94(11): 55-69. |

| [30] |

潘竟虎, 赖建波. 中国城市间人口流动空间格局的网络分析——以国庆-中秋长假和腾讯迁徙数据为例[J]. 地理研究, 2019, 38(7): 1678-1693. [Pan Jinghu, Lai Jianbo. Research on spatial pattern of population mobility among cities: A case study of Tencent Migration big data in National Day to Mid-Autumn Festival vacation[J]. Geographical Research, 2019, 38(7): 1678-1693.] |

| [31] |

蒋小荣, 汪胜兰. 中国地级以上城市人口流动网络研究——基于百度迁徙大数据的分析[J]. 中国人口科学, 2017(2): 35-46. [Jiang Xiaorong, Wang Shenglan. Research on China's urban population mobility network: Based on Baidu migration big data[J]. Chinese Journal of Population Science, 2017(2): 35-46.] |

| [32] |

魏冶, 修春亮, 刘志敏, 等. 春运人口流动透视的转型期中国城市网络结构[J]. 地理科学, 2016, 36(11): 1654-1660. [Wei Ye, Xiu Chunliang, Liu Zhimin, et al. Spatial pattern of city network in transitional China based on the population flows in Chunyun period[J]. Scientia Geographica Sinica, 2016, 36(11): 1654-1660.] |

| [33] |

臧玉珠, 周生路, 周兵兵, 等. 1995-2010年中国省际人口迁移态势与空间格局演变——基于社会网络分析的视角[J]. 人文地理, 2016, 31(4): 112-118. [Zang Yuzhu, Zhou Shenglu, Zhou Bingbing, et al. The volume changes and spatial pattern dynamics of China's interprovincial migration: A perspective of social network analysis[J]. Human Geography, 2016, 31(4): 112-118.] |

| [34] |

董上, 蒲英霞, 马劲松, 等. 中国省际人口迁移的复杂网络研究[J]. 南方人口, 2014, 29(2): 54-61. [Dong Shang, Pu Yingxia, Ma Jinsong, et al. A study of the complex network of China's interprovincial migration[J]. South China Population, 2014, 29(2): 54-61.] |

| [35] |

刘铮, 王世福, 赵渺希, 等. 有向加权型城市网络的探索性分析[J]. 地理研究, 2013, 32(7): 1253-1268. [Liu Zheng, Wang Shifu, Zhao Miaoxi, et al. Exploratory analysis of directed weighted network of city[J]. Geographical Research, 2013, 32(7): 1253-1268.] |

| [36] |

段成荣, 孙玉晶. 我国流动人口统计口径的历史变动[J]. 人口研究, 2006, 30(4): 70-76. [Duan Chengrong, Sun Yujing. Historical changes in the statistical caliber of China's floating population[J]. Population Research, 2006, 30(4): 70-76.] |

| [37] |

Gu H Y, Shen J F, Chu J. Understanding intercity mobility patterns in rapidly urbanizing China, 2015-2019:Evidence from longitudinal poisson gravity modeling[J]. Annals of the American Association of Geographers, 2023, 113(1): 307-330. DOI:10.1080/24694452.2022.2097050 |

| [38] |

Salvati L. Residential mobility and the local context: Comparing long-term and short-term spatial trends of population movements in Greece[J]. Socio-Economic Planning Sciences, 2020, 72(11): 1-12. DOI:10.1016/j.seps.2020.100910 |

| [39] |

Zhang W L, Chong Z H, Li X J, et al. Spatial patterns and determinant factors of population flow networks in China: Analysis on Tencent Location Big Data[J]. Cities, 2020, 99(4): 1-13. DOI:10.1016/j.cities.2020.102640 |

| [40] |

赵梓渝, 魏冶, 王士君, 等. 有向加权城市网络的转变中心性与控制力测度——以中国春运人口流动网络为例[J]. 地理研究, 2017, 36(4): 647-660. [Zhao Ziyu, Wei Ye, Wang Shijun, et al. Measurement of directed alternative centricity and power of directed weighted urban network: A case of population flow network of China during Chunyun period[J]. Geographical Research, 2017, 36(4): 647-660.] |

| [41] |

Newman M, Girvan M. Finding and evaluating community structure in networks[J]. 2004, 69(2): 1-16. https://doi.org/10.1103/PhysRevE.69.026113.

|

| [42] |

Blondel V D, Guillaume J L, Lambiotte R, et al. Fast unfolding of communities in large networks[J]. Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment, 2008, 2008(10): 1-12. DOI:10.1088/1742-5468/2008/10/P10008 |

| [43] |

Camagni R P, Salone C. Network urban structures in Northern Italy: Elements for a theoretical framework[J]. Urban Studies, 1993, 30(6): 1053-1064. DOI:10.1080/00420989320080941 |