人口负增长背景下沉重的养老负担成为长三角区域高质量发展新的挑战。长三角城市地域相邻、人文相亲,发展异地养老的社会基础较好。早在2016年长三角就开启了公共服务跨域衔接的规划,近年来随着人口老龄化的加剧,长三角加快了异地养老的探索步伐。为促进养老资源的共建共享,2019年苏、浙、皖、沪三省一市民政部门联合签署的《推进长三角区域养老一体化合作备忘录》提出了区域养老服务的异地结算规划,在服务标准共享、政策互认、经验交流等多个领域打开了新局面,区域养老一体化对接正式开启。作为中国区域高质量发展的标杆,对长三角异地养老展开全面深入的研究具有重要价值。

异地养老是社会新兴现象,当前学术成果集中于以下几个方面:一是异地养老的优势研究。异地养老的兴起先由市场自发后由政策倡导,其在协调公共资源均等化配置[1]、舒缓老龄化社会城市病的加剧[2]、发展承接地社会经济[3]等多个方面具备实施价值。二是异地养老的意愿研究。丁志宏从市场学角度分析发现,中国老年人异地养老的出发点在于改善晚年生活状态[4],该行为受健康状况、婚姻状态、代际支持与社会氛围等因素的综合影响[5, 6]。三是异地养老的制约因素。异地养老金支取[7]、医疗报销[8]、养老补贴[9]等制度性统筹障碍与安土重迁的养老观念[10]、对养老地生活成本和医疗条件的担忧[11]等非制度障碍共同制约着异地养老的发展。四是异地养老的制度设计。相关研究分别从建立市场竞争机制、“政府—市场”功能互补机制以及政策配套机制等角度,提出了相应的制度规划[12-14]。此外,还有研究关注了文化变迁[2]、社会融入[15]、互助组织[16]等有关问题。

既有研究丰富了相关学术认知,但在部分领域有待深入:①当前研究多聚焦于行为分析与制度设计,缺少基于地理空间的研究关注。②异地养老以实现养老供需的跨域精准对接为目的,涉及区域统筹布局、发挥比较优势,但现有文献以理论性研究为主,削弱了其对社会治理的实践指导能力。③异地养老表现为老年人生活地的变化,其本质是养老环境的改变。但是,现有实证研究过于依赖个体自陈式微观调查,空间粒度过细,削弱了其对问题整体性认识的贡献能力。为扩宽研究的解释层次,本研究基于养老需求与环境的匹配构建解释框架,利用空间计量方法揭示长三角异地养老发展的时空演化特征及其分异机理。本文是对当前相关研究“宏观转向”的一次探索,以期为区域养老一体化的深度发展寻求有效的理论支持与经验指导。

2 理论基础 2.1 异地养老的概念与表征异地养老是老年人离开长期生活地,前往非出生地和非户籍所在地生活的一种新兴的养老方式[17]。它的本质是养老居住地的改变,即“移地养老”,包含投靠亲友、候鸟式养老、度假式养老等多种方式[5]。这种养老方式主要有三个特点:一是行为者以60岁及以上的老年群体为主;二是养老居住地的空间位移一般跨越地级市以上的范围;三是需要具有较长的停留时间,可以包括长期性迁居养老和季节性休闲养老[18, 19]。鉴于此,本文将“异地养老”的概念界定为:老年人离开长期居住地前往出生地、户籍地以外的地方生活居住的养老方式。

由此可见,居住地的改变是异地养老最重要的特质,而长期居住是异地养老者需解决的核心问题。受相关统计数据缺失与资料获取限制,本研究所使用的数据非异地养老人口规模等行为现象数据,而是在借鉴相关研究[20, 21]的基础上,以异地养老居所规模统计作为发展指向性指标,从居住服务角度选择“接受异地老人”的养老机构数量指标表征异地养老发展水平。事实上在具体实践中,老年群体的异地居住主要有两种实现手段:一是购置异地房产自主解决生活居住问题,二是入住异地养老机构满足长期居住需求。在数据采集中,前者需要对异地购房动机进行甄别。由于住房购置本身是一个主观、综合的决策行为,异地养老是否是其主要动机难以科学、客观地测量与呈现,形成相应面板数据的可操作性也较差。但是综合分析这两种居住方式发现,二者在反映异地养老发展水平的功能上差异性不大,反而选择使用非房产持有型的养老机构数据,能够更有效地排除普遍存在的房产投资性质的异地购房行为。

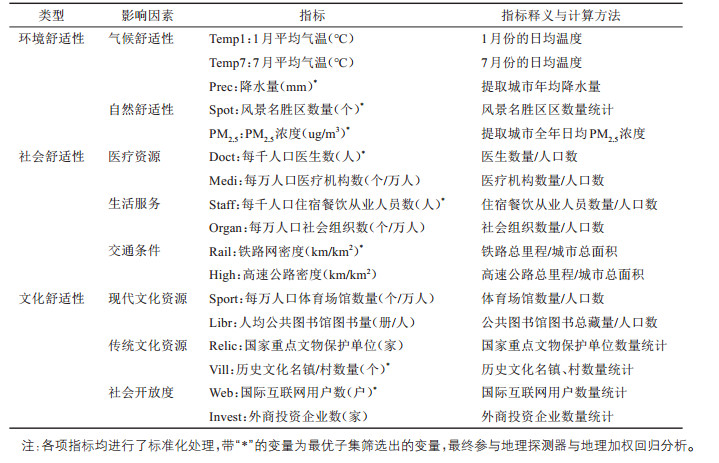

2.2 理论分析框架“个人—环境”匹配讨论的是个体特征、期望与环境特征之间的一致性程度[22]。异地养老的本质是一种根据自身养老需要的舒适性迁移(amenity migration),即“被自然和文化舒适性吸引而发生的人口移动[23]”。这种“舒适性”具有地方整体环境的吸引力(attractiveness)与具有吸引力的特征或设施(qualities or facilities)两个层次的内涵,分别指代地点(locational)特征与场所(site)特征,共同对人们生活地的选择产生影响[24]。根据马斯洛的需要层次理论,人类的需要由低到高分为生理需要、安全需要、归属和爱的需要、尊重的需要以及自我实现的需要五个层次的等级体系,这些需要从客观世界中得以满足。老年阶段处于生命历程的后期,对周围环境的敏感性更强,当某地地方品质与其养老需求紧密相关、与养老舒适性期望相符时,会趋向于异地生活。

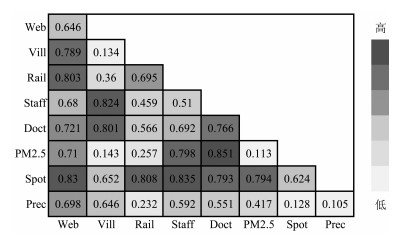

养老舒适性以具有高品质生活特色且能够满足老年人对高质量生活追求的地方优质资源为核心。尤其对于异地养老者而言,当与原居住地熟悉的生活环境分离时,异地环境中的物质水平、文化价值、社会功能等其他要素的补偿作用就显得愈发重要。具体来看:①环境舒适性。过高的人口密度压缩了城市生态空间与开敞空间,易产生空间压抑感[25]。城镇化叠加老龄化又引发了空间拥挤、资源挤占,使老年人对环境舒适性的感知下降。作为满足养老生活需求的本底条件,环境舒适性是异地养老区位选择、规模化发展的基础。②社会舒适性。与青年期的劳动迁移不同,养老迁移以满足生活需求为主而非谋求经济资源,因此对社会舒适性的要求更为具体综合。受生理条件和移动能力限制,空间因素对就医行为的影响尤为重要[26]。养老地医疗资源匮乏、就医的时间与金钱成本过高会降低生活舒适感。同样,老年出行以公共交通为主,完善的交通设施会增加对生活便捷程度的感知,而交通作为客源地和养老地空间转移的媒介,高通达性也易形成异地养老集群式的发展。③文化舒适性。当物质生活达到一定条件后,更高层次的精神养老需求就变得迫切。与走马观花的老年旅游者不同,基于长期生活的愿景,异地养老者会与居住地的社会文化产生深层互动,对当地文化的适应与满足会让老年人产生强大的心理认同与精神愉悦(图 1)。

|

图 1 异地养老发展的理论分析框架 Fig.1 Theoretical Analysis Framework of the Development of Off-site Elderly Care |

根据2019年出台的《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》,本文将研究区域界定为江苏、浙江、安徽和上海三省一市的41个城市。长三角位于中国东部沿海,是全国经济活力最强、开放程度最高的地区之一[27]。然而,作为人口最为密集、老龄化程度最高的地区,长三角也是中国最先受到人口老化冲击、养老负担最为沉重的地区。据第七次全国人口普查数据显示,截至2020年底,长三角60岁及以上的老年人口为4786.25万人,占比超过总人口的20%,已进入国际认证的中度老龄化社会。其中,上海老年人口占比高达36.10%,进入深度老龄化社会。长三角是中国区域一体化发展最为成熟的重要战略区域,对其异地养老发展的研究可为全国提供经验借鉴和路径参考。

3.2 数据来源与处理长三角异地养老服务机构数据来源于中国养老生活一站式服务平台“养老网”(www.yanglao.com.cn)。本研究数据收集时间为2020年底,利用Python网络爬虫技术筛选出满足“可接收异地老人”且地址位于长三角三省一市的养老机构数据。通过“天眼查”完整核对后,共获得数据样本637条。影响因素指标中,体育场馆数量、公共图书馆图书藏量、外商投资企业数、医生数量等指标来源于《中国城市统计年鉴2020》、各地级市2020年统计年鉴、统计公报数据及其计算所得。平均气温、降水量等指标来源于中国科学院资源共享平台(https://escience.org.cn/data-center)。风景名胜区、历史文化名镇/村数量、国家重点文物保护单位等指标分别根据国务院、文旅部、住建部及各省市文化和旅游厅等政府部门公布的最新名单整理。铁路网密度、高速密度等数据通过叠加交通矢量地图测算。

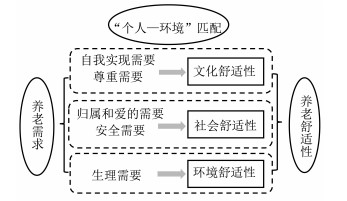

3.3 研究方法 3.3.1 核密度分析核密度分析作为一种估计未知密度函数的非参数方法,能够有效地反映要素在城市尺度上的空间分布格局及演化动向[28]。具体计算公式如下:

|

(1) |

式中,f(s)为核密度函数,n为异地养老机构总数,h为搜索半径,

最优子集模型是在预测变量的所有可能模型中选择最优集合的方法,该模型具有遍历性优点。具体过程如下:首先,记M0为不含预测变量的模型估计各观测样本的均值;其次,在所有可能的2P个模型中分别拟合K(K=1, 2, 3, …, p)个变量数的模型,并在所有结果中选择AICc最小或调整R2最大的模型作为该变量数目下的最优模型,记为Mk;最后,根据AICc或调整R2,从M0, …, Mp个模型中选择最优模型。

3.3.3 地理探测器基于对地理层的空间变异分析,地理探测器因克服了传统方法在假设条件与变量处理上的局限性,而被广泛运用于社会、自然因素的影响机理研究[29, 30]。本研究主要采用因子探测与交互探测识别长三角异地养老空间格局的主要影响因子及其交互关系。计算公式如下:

|

(2) |

式中,q为影响因子对异地养老区域差异的解释力,q值为[0, 1],q值越趋近于1表明影响因子对异地养老的影响程度越大;n、d2分别表示样本量和方差;nh、dh分别表示第h层的样本量和样本方差。交互探测是通过计算和比较单因子q值与双因子叠加后的q值来判断影响因素间的交互作用及其类型[31]。各影响因素均采用自然断点法进行类别化处理。

3.3.4 地理加权回归地理加权回归将数据的空间属性纳入模型,使之具有地理空间意义[32]。其计算公式如下:

|

(3) |

式中,yi为第i点的因变量值,β0为截距,(ui, vi)为第i点的坐标,β0 (ui, vi) 为第i点的常数项,βj(ui, vi)为第i点的第k个变量的回归参数,xik为第i点的第k个自变量,εi为随机误差项。

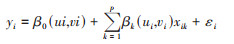

4 长三角异地养老的时空演化 4.1 时序特征2005—2020年,长三角异地养老机构规模呈现逐年增长的趋势,这表明异地养老作为新兴生活方式正逐渐受到社会青睐,见图 2。具体来看,2005—2011年长三角异地养老处于起步期,机构数量由42个以年均20.95%的速度增长至131个。随着社保待遇的整体提高与区域合作机制的启动,2012年长三角异地养老机构开始以年均25.35%的增速进入快速发展阶段,至2015年底机构数量达323个。2016年长三角异地养老机构规模进入平稳发展阶段,年均增速回落至14.64%。整体发展以立足各地资源优势、优化养老产业布局为主,发展趋势也由规模增长向结构优化、特色培育方向转型。

|

图 2 2005—2020年长三角异地养老机构发展趋势 Fig.2 The Trend of Off-site Elderly Care Institutions in Yangtze River Delta from 2005 to 2020 |

分地区来看,研究期内安徽、江苏两省异地养老机构增幅明显,占比分别由9.52%、23.81% 提升至19.31%、37.83%,而上海和浙江的占比则从30.95%、35.71% 分别下降了10.54%和13.27%。究其原因在于,近年来安徽深度开发域内自然人文、农业康体等复合资源,并与传统中医药技术相结合,共同推动了康养特色的异地养老的发展。江苏则以打造高质量养老服务产业链为主,积极嫁接、融合国内外科技养老、智慧养老资源促进高质量养老服务的发展。相反,上海老龄人口基数庞大、政策重心侧重于人口导出,在异地养老的发展规划上强调推动区域供需资源的互融共通,而浙江异地养老的发展也更以品牌推介与费用延伸结算为着力点。

分类型来看,发展方向总体表现为公办机构的占比下降,民办机构的支柱性地位巩固,机构特色化趋势明显。为缓解日益沉重的养老负担,长三角采用了特许经营、政府购买、公建民营等多种举措调动社会资源参与养老服务。这激发了民办异地养老机构的市场活力,份额占比由71.43% 上升为80.35%,甚至还衍生出了诸如分时度假、候鸟养老等具有健康旅游特色的服务机构,而随着长期照护需求的升级,以特殊护理和认知症照护为特色的功能性养老机构逐渐受到重视。

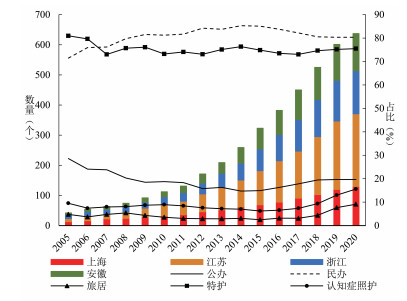

4.2 空间演化特征长三角异地养老空间发展表现出明显的非均衡性,受篇幅限制分别选取2005、2020年进行核密度展示,见图 3。2005年长三角异地养老总体发展水平较低,呈现上海单核集聚的空间分布格局。此后,核心区不断向外扩散,最终形成了“沪—宁—杭”三大集聚中心,呈现出较为明显的“核心—边缘”的空间结构。

|

图 3 2005—2020年长三角异地养老机构核密度图 Fig.3 Kernel Density of Off-sit Elderly Care Institutions in the Yangtze River Delta from 2005 to 2020 |

分类型来看,公办异地养老机构扩张趋势明显,表现出以上海、南京、杭州为中心向苏州、嘉兴、镇江方向辐射,并在徐州、合肥、温州等地开始形成集聚斑块。相比之下,民办机构则从上海的单一集聚向以省会城市为主的多中心方向演变,此外其他地区的集聚斑块有所收缩。特色化发展方面,2005年长三角仅在上海、南通有2个旅居养老机构,但到2020年数量增至58个,形成了以南京和上海为核心的集聚条带。同时,研究期内异地特护养老机构的集聚团块整体呈现自南向北、由沿海向内陆多核心扩展的趋势。上海的集聚趋势依旧存在,南京及其周边地区集聚度明显跃升,反之温州、台州等地的集聚度有所下降。同时,长三角异地认知症照护机构也由初期的4个(上海3个、南通1个)发展到99个,形成了以上海、杭州为集聚中心,向南延伸至温州等地的沿海圈带。

基于演化过程可见:①长三角异地养老总体发展东高西低,呈现出“大集中、小分散”的分布特点。②从局部特征来看,研究期内高密度区表现出由上海“单极核心”向宁、杭南北两翼扩展、以大城市为中心向周边城市扩散、由点状向团带状演化的规律。

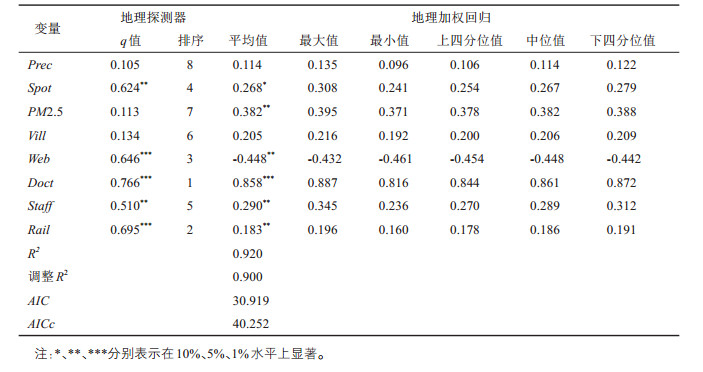

5 长三角异地养老空间分异机理 5.1 影响因素分析 5.1.1 指标选取本研究遵循数据可获得性与量化表达性原则,根据理论分析框架从环境舒适性、社会舒适性、文化舒适性3个角度构建影响因素指标体系,见表 1。①环境舒适性分别从气候舒适性与自然舒适性两个角度考察。气候舒适性选择1月平均气温(Temp1)、7月平均气温(Temp7)、降水量(Prec)作为替代性指标,自然舒适性则包含风景名胜区数量(Spot)、PM2.5浓度(PM2.5)等。②社会舒适性以医疗资源、生活服务、交通条件为主考察当地社会生活水平。其中,医疗资源以每千人口医生数(Doct)、每万人口医疗机构数(Medi)表征,生活服务则通过每千人口住宿餐饮从业人员数(Staff)、每万人口社会组织数(Organ)表征,交通条件涵盖铁路网密度(Rail)、高速公路密度(High)。③文化舒适性上,本文借鉴邢占军等[33]、赵海云等[34]对文化养老与休闲养老的讨论,从现代文化资源、传统文化资源及社会包容度3个角度展开,分别以每万人口体育场馆数量(Sport)、人均公共图书馆图书量(Libr)、国家重点文物保护单位数量(Relic)、历史文化名镇/村数量(Vill)等指标表征。经过对各指标相关系数检验和方差膨胀因子分析,删除了存在多重共线性的变量后,本研究以最优子集模型识别影响因子的最优组合,最终确定降水量(Prec)、自然风景区数量(Spot)、PM2.5浓度(PM2.5)等8个指标为最优子集进入后续实证分析。

| 表 1 长三角异地养老影响因素指标 Tab.1 Influencing Factors of Off-site Elderly Care in the Yangtze River Delta |

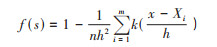

(1)因子探测

本研究进一步将上述指标纳入地理探测器模型中,求得各因子的影响力值和因子解释力值,利用GWR模型检验后发现变量显著性未发生明显变化,这说明研究结果具有较强的稳定性,见表 2。结果显示,对异地养老空间分异影响较大的因子依次是:Doct(0.766) > Rail(0.695) > Web(0.646) > Spot(0.624) > Staff(0.510)。这表明长三角异地养老发展主要受医疗资源、交通条件、社会开放度、自然环境和生活服务等因素的影响。历史文化名镇/村数量(Vill)与降水量(Preci)指标未通过显著性检验,说明气候条件和传统文化资源的驱动作用较弱,这可能与长三角总体气候条件相似性和传统文化保存的地域性有关。另外,国际互联网用户数(Web)的系数为负,对此可能的解释在于,虽然社会的开放化有利于形成接纳异地养老的社会氛围,但也易造成社会的陌生化。老年人惯于传统的生活方式,对数字科技营造的生活环境熟悉感弱化,可能存在排斥心理,因此在该指标上存在负向影响。

| 表 2 地理探测器和地理加权回归结果 Tab.2 Results of Geographical Detector Model and GWR |

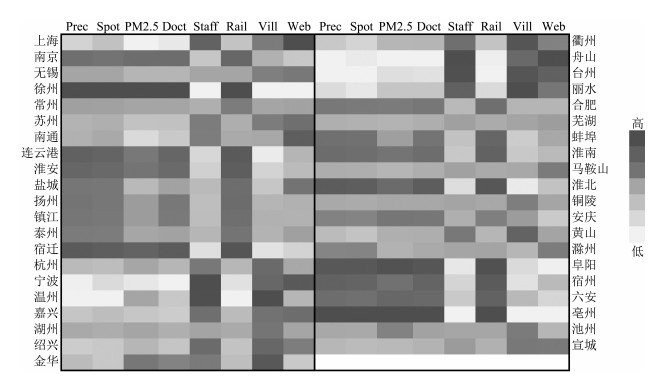

(2)交互探测

为探究长三角异地养老影响因子的交互作用,本研究利用交互探测器得到影响因子交互作用结果(图 4),图中对角线数值表示单因子的q值,其余为因子交互后的q值。结果显示,不同影响因子交互后的解释力明显增强,主要包括双因子增强和非线性增强,这说明长三角异地养老空间分异是多种因素共同作用的结果。其中,每千人口医生数与PM2.5浓度的交互作用(Doct∩PM2.5)对异地养老空间分布的解释力最强,达到0.851。其次是风景名胜区数量与每千人口住宿餐饮从业人员数(Spot∩Staff)、与国际互联网用户数(Spot∩Web)等因子的交互作用,分别为0.836与0.830。另外,历史文化名镇/村数量(Vill)在单因子探测中影响力相对较弱,但在与其他因子交互作用后的解释力显著增强,尤其是在与每千人口住宿餐饮从业人员数(Staff)和每千人口医生数(Doct)交互后,q值提升为0.825和0.801,这表明传统文化资源对异地养老空间格局的影响需在与生活服务、医疗资源等因素的共同作用下才能充分体现。

|

图 4 长三角异地养老影响因子交互作用热力图 Fig.4 Interaction Hotspot Maps of Factors Influencing Off-site Elderly Care in the Yangtze River Delta |

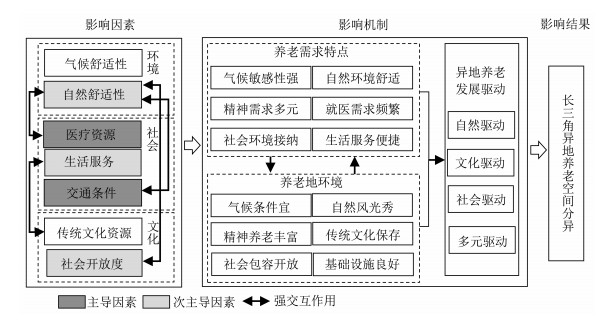

通过地理探测器可探知各因素的单独或交互作用结果,但该结果无法直观地展示不同因素的空间分异特征。因此,本研究借助GWR模型进一步分析影响因子在城市层面上的作用差异,以期较为全面地揭示长三角异地养老的空间分异机理,见图 5。

|

图 5 长三角异地养老影响因子的空间分异结果 Fig.5 Results of Spatial Differentiation of Influencing Factors of Off-site Elderly Care in the Yangtze River Delta |

从环境舒适性来看,亳州、阜阳、淮北、宿州等皖北地区降水量(Preci)、风景名胜区数量(Spot)、PM2.5浓度(PM2.5)的回归系数较大,表明这些地区异地养老的发展受环境因素影响较大。而上海、宁波、舟山、苏州等沿海城市环境因素对空间分异的驱动力较弱。社会舒适性对长三角异地养老空间分异的解释力普遍较强,安徽与徐州、宿迁等江苏北部城市异地养老的发展受医疗资源与交通通达度影响较强,而每千人口住宿餐饮从业人员数(Staff)对浙江异地养老空间分异的影响较强,尤其是舟山、台州、宁波、温州等浙江沿海地区。从文化舒适性来看,历史文化名镇/村数量(Vill)对温州、丽水、衢州、台州等地的驱动作用相对较强,而国际互联网用户数(Web)是合肥、六安、安庆、池州等地异地养老空间分异的主要驱动因子之一。显而易见,安徽、苏北地区异地养老空间分异的驱动因子不仅表现在环境舒适性上,还表现在交通设施和生活服务方面,而浙江异地养老主要受传统文化资源与生活服务的影响,相较之下,上海与苏南地区影响因素更为综合。

5.2 空间分异机制长三角异地养老的空间分异是多重因素作用下的复杂结果,见图 6。从环境角度上讲,老年人属于环境敏感型疾病的高发人群,因而对生活地的选择会更多地考虑周围环境可能引发的健康风险。同时,对秀丽自然风光的追求是舒适性迁移的一种表现。原居住地城市扩张导致生产、生活性资源需求激增、自然环境空间遭到挤占,因此优质的自然资源也会对异地养老形成集聚吸引,而良好的交通条件与优质的生活服务又会强化这种吸引。

|

图 6 长三角异地养老空间分异机制 Fig.6 Differentiation Mechanism of Off-site Elderly Care in the Yangtze River Delta |

在生活方面,老年人患固疾的比例较高,就医行为具有频繁性与季节密集性特征,因此其养老生活地的选择会向医疗资源丰富的地区集中。同样,老年人的生活需求差异化明显,优质的生活服务为其晚年生活提供了坚实的保障。便捷的交通又进一步弱化了老年人对原居住地和养老生活地的空间距离感,时空压缩效应增加了其对异地养老选择的可能性。

从文化上看,异地所承载的文化基因可能焕发着与老年人原居住地截然不同的审美价值。长三角一些地区经济发展水平相对较低,人口迁移也以迁出为主,因而较为完整地保留着原生态的文化传统。当原居住地传统文化渐趋流失和隐匿,老年人就容易将怀旧情感投射到养老目的地。若这些地区能够兼顾生活服务保障,则能进一步推动当地异地养老的发展。值得注意的是,实证结果显示老年人对数字技术营造的开放化社会存在一定的排斥,但随着智慧养老建设的推进,数字化养老设施与照护服务的配套发展或许会成为未来异地养老发展的助推力。

6 结论与讨论中国人口结构、家庭结构和阶层结构的变化使得异地养老的兴起与发展成为必然[35]。本文聚焦于长三角41个城市,采用核密度分析、最优子集模型、地理探测器、地理加权回归等方法,探究2005—2020年异地养老发展的时空格局演化及其分异机理。研究结果有助于深化异地养老的科学认知,对一体化区域立足地域优势、整体布局养老服务具有重要的实践价值。主要研究结论如下:

(1)研究期内,长三角异地养老机构数量保持着约20% 的年均增速持续发展。具体表现为民办异地养老机构的支柱性地位不断巩固,旅居养老、认知症照护、特殊护理等多样化养老需求得到重视,区域整体向规模扩张兼顾结构优化、特色培育方向发展。

(2)长三角异地养老总体向区域经济中心城市集聚,但也表现出由沿海向内陆扩展的发展趋势。研究期内的空间分布经历了由上海“单核集聚”到“集聚中心向南北两翼延伸”,最终形成沪、宁、杭“三足鼎立”的空间集聚格局,总体呈现以大城市为中心向周边城市扩散、由点状向团带状的演化进程。

(3)异地养老发展格局分异是环境舒适性、社会舒适性和文化舒适性综合作用的结果。社会舒适性是长三角异地养老空间分异的首要原因,其中,医疗资源和交通条件是主导因子,医疗资源与空气质量的交互作用最强。从空间变异特征来看,环境舒适性对安徽北部地区异地养老发展的影响较强;在社会舒适性上,除生活服务因素外,其他因素大致呈现长三角北部大于南部的空间影响特征;文化舒适性中社会开放度与传统文化资源分别对安徽和浙江沿海城市的影响较大。

长三角异地养老的发展目的在于以资源互补、市场共享实现区域养老一体化。但是,现实情况中集聚中心仍以沪、宁、杭等大城市为主,中小城市的发展水平相对较低。出现这种现象主要有三个方面的原因:

一是养老服务的基础性差异。大城市经济发达、户籍老龄化程度高,较早地开始探索以机构为中心的养老服务,而异地养老的发展也主要以养老机构为依托,因此这些城市的发展基础较好、优势较大。

二是异地养老群体的结构特点。异地养老存在旅居度假、健康疗养、候鸟安居、异地住养等多种类型,但现阶段其人口结构以高医疗需求的老人与高质量劳动迁移人口的随迁父母为主。这两类群体具有对高水平医疗的依赖性和较强的家庭支付能力的特点,这就使得异地养老的整体空间分布趋于向医疗资源高地与高水平人才流入地集中。中小城市虽然有气候环境、生活宜居的优势,但由于医疗条件不足,加之当前养老消费市场中旅居养老、康养旅游等享受性需求尚未完全释放,异地养老发展相对弱势。

三是市场发展阶段的影响。早期长三角异地养老的发展主要受市场驱动,部分气候适宜、风景优美、功能齐全的中小城市形成了一些以康养旅居为特色的异地养老机构。但是,这些机构的服务对象以高收入的活力老人为主,因其收费标准普遍较高而难以形成较大规模的空间集聚。近年来,人口老龄化的加剧使得跨域养老服务受到关注,各地政府也开始鼓励、支持老年人展开异地养老活动,更多价格亲民的异地养老机构随之发展,异地养老也开始进入“政府—市场”双重驱动的发展阶段。随着医疗资源、养老保险、服务补贴等跨域配套政策的落实,生活宜居的中小城市将成为未来长三角异地养老的发展重心。

异地养老是长三角养老实践中涌现出的新现象,相关学术研究仍处于起步阶段,尤其是实证研究尚不多见,本文也属于该领域的探索性研究。受数据获取限制,无法取得覆盖面广、时间段长、可靠性强的细化指标数据(如异地养老的人口规模、来源地结构、床位数量等),本文采用异地养老机构数量反映研究对象的发展状态,可能会影响表征指标的完整性与丰富度。随着实践的发展和相关统计数据的完善,在此研究基础上构建更为精细化的指标体系是一个值得持续关注的研究议题。

致谢: 感谢审稿专家提出的宝贵意见,感谢石磊博士在论文修改过程中给予的建议。| [1] |

陆杰华, 沙迪. 老龄化背景下异地养老模式类型、制约因素及其发展前景[J]. 江苏行政学院学报, 2019(4): 56-63. [Lu Jiehua, Sha Di. Types, constraints and development prospects of off-site eldercare in the context of aging population[J]. The Journal of Jiangsu Administration Institute, 2019(4): 56-63. DOI:10.3969/j.issn.1009-8860.2019.04.008] |

| [2] |

何阳, 李芬. 政府治理异地养老的理论与实践启示[J]. 青海社会科学, 2017(1): 108-114. [He Yang, Li Fen. The theory and practice inspiration of government governing the off-site eldercare[J]. Qinghai Social Sciences, 2017(1): 108-114.] |

| [3] |

李雨潼. "候鸟式"异地养老方式研究[J]. 社会科学战线, 2018(8): 276-280. [Li Yutong. Study on the "migratory Bird" mode of off-site elderly care[J]. Social Science Front, 2018(8): 276-280.] |

| [4] |

丁志宏. 我国老人异地养老意愿的实证研究[J]. 兰州学刊, 2012(6): 129-133. [Ding Zhihong. An empirical study on the willingness of off-site elderly care[J]. Lanzhou Academic Journal, 2012(6): 129-133. DOI:10.3969/j.issn.1005-3492.2012.06.025] |

| [5] |

姜向群, 季燕波, 常斐. 北京市老年人异地养老意愿分析[J]. 北京社会科学, 2012(2): 33-37. [Jiang Xiangqun, Ji Yanbo, Chang Fei. Analysis of old people's wishes of off-site pension in Beijing[J]. Social Sciences of Beijing, 2012(2): 33-37. DOI:10.3969/j.issn.1002-3054.2012.02.006] |

| [6] |

丁志宏, 黄显山, 龚文正, 等. 家庭代际支持对城市老年人异地养老意愿选择的影响研究[J]. 人口与发展, 2017, 23(4): 96-103. [Ding Zhihong, Huang Xianshan, Gong Wenzheng, et al. Study on the effects of intergenerational support on urban elderly's willingness to choose to live out its life in retirement in different places[J]. Population and Development, 2017, 23(4): 96-103.] |

| [7] |

杨光润. 异地养老遭遇户籍红灯[J]. 中国社会保障, 2003(6): 4-7. [Yang Guangrun. off-site eldercare encounters red lights[J]. China Social Security, 2003(6): 4-7.] |

| [8] |

秦聪, 张跃松. 京津冀协同发展背景下的在京老年人异地养老意愿研究[J]. 中国软科学, 2020(8): 131-142. [Qin Cong, Zhang Yuesong. Off-site elderly care of Beijing residents under the background of collaborative development of Beijing, Tianjin and Hebei[J]. China Soft Science, 2020(8): 131-142. DOI:10.3969/j.issn.1002-9753.2020.08.013] |

| [9] |

李玉玲, 胡宏伟. 京津冀养老服务协同发展研究: 基于SWOT框架的分析[J]. 人口与发展, 2019, 25(5): 123-128. [Li Yuling, Hu Hongwei. Research on the coordinated development of Beijing-TianjinHebei elderly care services: An analysis based on SWOT framework[J]. Population and Development, 2019, 25(5): 123-128.] |

| [10] |

冯臻, 国云丹. 中国未来养老地产发展的研究与探索: 基于长三角地区养老需求调查的实证研究[J]. 兰州学刊, 2014(9): 122-128. [Feng Zhen, Guo Yundan. Research and exploration on the future development of real estate of elder care in China: An empirical study based on the investigation of elder care demand in the Yangtze River Delta[J]. Lanzhou Academic Journal, 2014(9): 122-128. DOI:10.3969/j.issn.1005-3492.2014.09.015] |

| [11] |

王雯, 张菲. 京津冀协同发展背景下北京老年人异地养老服务研究[J]. 经济与管理, 2018, 32(6): 13-17. [Wang Wen, Zhang Fei. Study on the long-distance elderly care services of Beijing senior citizens under the background of Beijing-Tianjin-Hebei coordinated development[J]. Economy and Management, 2018, 32(6): 13-17. DOI:10.3969/j.issn.1003-3890.2018.06.004] |

| [12] |

何阳. 异地养老与地方智库建设: 基于海南智库现状的考证[J]. 管理现代化, 2017, 37(4): 92-94. [He Yang. Off-site eldercare and local think tank construction: A textual research based on the current situation of think tank in Hainan[J]. Modernization of Management, 2017, 37(4): 92-94. DOI:10.3969/j.issn.1003-1154.2017.04.024] |

| [13] |

张卫, 马岚, 后梦婷, 等. 长三角一体化与区域养老融合发展机制研究[J]. 现代经济探讨, 2018(4): 80-87. [Zhang Wei, Ma Lan, Hou Mengting, et al. Research on the mechanism of integration of Yangtze River Delta and regional elder care[J]. Modern Economic Research, 2018(4): 80-87. DOI:10.3969/j.issn.1009-2382.2018.04.010] |

| [14] |

特木钦. 长三角一体化下养老服务区域融合研究[J]. 宏观经济管理, 2019(8): 51-58. [Te Muqin. Research on regional integration of old-age services in the context of Yangtze river delta integration[J]. Macroeconomic Management, 2019(8): 51-58.] |

| [15] |

李雨潼. 中国老年流动人口特征及社会融入分析[J]. 社会科学战线, 2021(3): 270-275. [Li Yutong. Characteristics and social integration of China's elderly floating population[J]. Social Science Front, 2021(3): 270-275.] |

| [16] |

陈恩. 异地养老互助组织的行动逻辑: 以东北老人"候鸟"生活为中心的经验研究[J]. 哈尔滨工业大学学报(社会科学版), 2021, 23(3): 67-75. [Chen En. The action logic of mutual aid organizations for the seasonal elderly migrants: An empirical study on the seasonal elderly migrants in northeast China[J]. Journal of Harbin Institute of Technology (Social Sciences Edition), 2021, 23(3): 67-75.] |

| [17] |

姜向群. 对"异地养老"的概念及其实践活动的质疑[J]. 人口研究, 2006(4): 39-42. [Jiang Xiangqun. Question on the concept and practice of "off-site elderly care"[J]. Population Research, 2006(4): 39-42.] |

| [18] |

何阳. 异地养老文献综述及其引申[J]. 重庆社会科学, 2015(10): 66-71. [He Yang. A review of research about off-site elderly care and its extension[J]. Chongqing Social Sciences, 2015(10): 66-71.] |

| [19] |

李雨潼, 曾毅. "候鸟式"异地养老人口生活现状研究: 以海南省调查为例[J]. 人口学刊, 2018, 40(1): 56-65. [Li Yutong, Zeng Yi. Study on living situation of "seasonal migratory retirees": Based on survey in Hainan province[J]. Population Journal, 2018, 40(1): 56-65.] |

| [20] |

赵海溶, 陆林. 上海市住宿接待业的空间格局差异及影响因素: 基于传统酒店与共享住宿(Airbnb)的比较分析[J]. 经济地理, 2021, 41(11): 232-240. [Zhao Hairong, Lu Lin. Spatial pattern difference and influencing factors of hospitality industry in Shanghai: A comparative analysis based on traditional hotels and shared accommodations (Airbnb)[J]. Economic Geography, 2021, 41(11): 232-240.] |

| [21] |

王兆峰, 史伟杰. 中国美丽休闲乡村的空间分布特征及影响因素[J]. 地理科学, 2022, 42(1): 104-114. [Wang Zhaofeng, Shi Weijie. Spatial distribution characteristics and influencing factors of China's beautiful leisure villages[J]. Scientia Geographica Sinica, 2022, 42(1): 104-114.] |

| [22] |

贾西子, 苏勇. 个人-环境匹配理论视角下边界灵活性对工作-家庭冲突和增益的影响研究[J]. 中国人力资源开发, 2020, 37(6): 56-71. [Jia Xizi, Su Yong. Impact of work-family boundary flexibility on work-family conflict and enrichment-based on person-environment fit theory[J]. Human Resources Development of China, 2020, 37(6): 56-71.] |

| [23] |

Gosnell H, Abrams J. Amenity migration: Diverse conceptualizations of drivers, socioeconomic dimensions, and emerging challenges[J]. GeoJournal, 2011, 76(4): 303-322. DOI:10.1007/s10708-009-9295-4 |

| [24] |

Argent N, Smailes P, Griffin T. The amenity complex: Towards a framework for analysing and predicting the emergence of a multifunctional countryside in Australia[J]. Geographical Research, 2007, 45: 217-232. DOI:10.1111/j.1745-5871.2007.00456.x |

| [25] |

许婧雪, 张文忠, 谌丽. 杭州城市人口密度对人居环境感知的影响[J]. 地理科学, 2022, 42(2): 208-218. [Xu Jingxue, Zhang Wenzhong, Chen Li. Impact of urban population density on perception of human settlements in Hangzhou[J]. Scientia Geographica Sinica, 2022, 42(2): 208-218.] |

| [26] |

申悦, 李亮. 年龄分层视角下医疗设施可达性对居民就医行为的影响: 以上海市崇明岛为例[J]. 人文地理, 2021, 36(2): 46-54. [Shen Yue, Li Liang. The influence of medical facility accessibility on residents'health seeking behaviors from the perspective of age stratification: A case study of shanghai Chongming island[J]. Human Geography, 2021, 36(2): 46-54.] |

| [27] |

许泽宁, 陈子韬, 甄茂成. 区域一体化政策对城市高学历人才分布的影响与作用机制: 以长三角地区为例[J]. 地理研究, 2022, 41(6): 1540-1553. [Xu Zening, Chen Zitao, Zhen Maocheng. The influence mechanism of regional integration policy on the distribution of urban talents: Take the Yangtze River Delta as an example[J]. Geographical Research, 2022, 41(6): 1540-1553.] |

| [28] |

蒋自然, 金环环, 王成金, 等. 长三角地区港口后勤功能转型及空间分异研究[J]. 人文地理, 2020, 35(2): 102-111. [Jiang Ziran, Jin Huanhuan, Wang Chengjin, et al. Study on the transition and spatial differentiation of port backup function in Yangtze River Delta[J]. Human Geography, 2020, 35(2): 102-111.] |

| [29] |

刘彦随, 杨忍. 中国县域城镇化的空间特征与形成机理[J]. 地理学报, 2012, 67(8): 1011-1020. [Liu Yansui, Yang Ren. The spatial characteristics and formation mechanism of the county urbanization in China[J]. Acta Geographica Sinica, 2012, 67(8): 1011-1020.] |

| [30] |

李雪铭, 刘凯强, 田深圳, 等. 基于DPSIR模型的城市人居环境韧性评价: 以长三角城市群为例[J]. 人文地理, 2022, 37(1): 54-62. [Li Xueming, Liu Kaiqiang, Tian Shenzhen, et al. Evaluation of urban human settlements resilience based on DPSIR model: A case study of the Yangtze River Delta urban systems[J]. Human Geography, 2022, 37(1): 54-62.] |

| [31] |

王劲峰, 徐成东. 地理探测器: 原理与展望[J]. 地理学报, 2017, 72(1): 116-134. [Wang Jinfeng, Xu Chengdong. Geodetector: Principle and prospective[J]. Acta Geographica Sinica, 2017, 72(1): 116-134.] |

| [32] |

张荣天, 张小林, 陆建飞, 等. 我国乡村转型发展时空分异格局与影响机制分析[J]. 人文地理, 2021, 36(3): 138-147. [Zhang Rongtian, Zhang Xiaolin, Lu Jianfei, et al. Rural transformation development pattern and mechanism in China[J]. Human Geography, 2021, 36(3): 138-147.] |

| [33] |

邢占军, 王从. 生活质量视角下的文化养老研究与政策思考[J]. 理论学刊, 2021(6): 140-146. [Xing Zhanjun, Wang Cong. Research and policy thinking on cultural endowment from the perspective of quality of life[J]. Theory Journal, 2021(6): 140-146.] |

| [34] |

赵海云, 沙楠欣, 许俊. 乡村休闲养老客户群决策行为特征分析: 基于800份南昌城区老人的访谈数据[J]. 城市发展研究, 2018, 25(10): 125-127, 133. [Zhao Haiyun, Sha Nanxin, Xu jun. Analysis on decision-making behaviors characteristics of rural leisure pension of old-age customer group: Based on 800 urban elderly interview data in Nanchang[J]. Urban Development Studies, 2018, 25(10): 125-127, 133.] |

| [35] |

李芬. 异地养老兴起的社会结构背景分析[J]. 湖北社会科学, 2012(8): 45-48. [Li Fen. Background analysis of the social structure of the rise of off-site elderly care[J]. Hubei Social Sciences, 2012(8): 45-48.] |