2. 华东师范大学 中国现代城市研究中心, 上海 200241;

3. 华东师范大学 中国行政区划研究中心, 上海 200241;

4. 华东师范大学 崇明生态研究院, 上海 200241

2. The Centre for Modern Chinese City Studies, East China Normal University, Shanghai 200241, China;

3. Research Centre for China Administrative Division, East China Normal University, Shanghai 200241, China;

4. Institute of Eco-Chongming, East China Normal University, Shanghai 200241, China

相对剥夺(relative deprivation)是马克思主义地理学的重要概念:大卫·哈维将其定义为个体与他人相比在获得的物质、资源、服务等方面处于弱势的状态[1];亨利·列斐伏尔将个体剥夺与地理空间相结合,认为相对剥夺空间起源于不同阶层在生产关系的生产和再生产过程中对空间的争夺,并指出相对剥夺空间形成的历史必然性[2]。各国政府一直高度重视城市相对剥夺空间的治理,例如英国每五年以人口普查社区为空间单元①,统计各社区空间包括收入、就业、教育、健康、犯罪在内的多维剥夺程度,由此推进城市社会政策改革。为减缓相对剥夺空间成为极化的社会空间,各国政府相继将“居住混合”(housing mix)作为重要的城市治理政策工具。其中,英国在20世纪90年代初推行混合居住政策②,强调住房产权混合、平衡社区、混合社区作为政策目标;荷兰政府从1994年起提出城市的未来必须建设多元混合住区③,意图通过城市更新改善公租房等被剥夺社区的居住环境[3];在我国,中央和地方政策自2007年开始强调居住混合的主题,将“保障房配建”、“住房混合”等作为居住发展的重要目标④。2020年以来,随着我国实现全面建成小康社会,城市社会治理的重心已经从“绝对贫困空间”转变为“相对贫困空间”。习近平总书记在二十大报告中强调“中国式现代化是全体人民共同富裕的现代化”[4],因此,相对剥夺空间的治理不仅曾是脱贫攻坚战时期“精准扶贫”的“第一粒扣子”,更是当前实现共同富裕奋斗目标的重要一环。

值得注意的是,居住混合是否能缓解空间的剥夺程度仍然是国际学界的一个重要争议。部分研究认为居住混合能有效促进物质生活环境的改善,通过阶层混合的邻里效应作用提升相对贫困人群的福利水平[5]。基于荷兰城市更新的实证研究证明,混合居住社区提供的住房机会吸引了中产阶层入住,社区基础设施的共享也促进了不同收入阶层的互动水平,实现社会融合[6, 7]。欧洲的研究分析了城市更新背景下住房混合政策效果,认为通过“3D”政策(Dilution,Diversity,Dispersal)可以稀释空间贫困人口,并利用中产阶层社会资本,缓解公租房社区的相对剥夺问题[8]。这部分研究认为居住混合可以有效降低被剥夺空间中的负面影响。但是,另一部分研究持不同观点,认为居住混合无法实现社区社会经济水平的提升[9]。Graham等对英国两次人口普查数据的分析发现,社区住房产权混合几乎没有改善相对贫困住民的就业和健康水平[10]。瑞典一项跟踪调查发现,居民的弱势社会经济地位在搬迁到混合型社区后并无太大改变[11]。更有学者认为居住混合将激化社会矛盾、危害社会融合[12]。例如美国MTO(Moving to Opportunity)项目自1994年开始通过分发房券的方式鼓励贫困社区的居民迁入富裕社区,但追踪研究发现,相对于未搬迁的对照组,实验组没有出现明显的家庭经济状况提高,且在实验组中,部分13岁以下男学生出现成绩下降且犯罪率上升的问题[13]。

社会空间分异理论从社会、经济、制度三维度为阐释居住混合与相对剥夺的影响提供了有效的理论框架[14-17]。其中,社会维度的研究以芝加哥社会学派为代表,强调社会空间分异是强势种族和社会阶层对弱势种族及其居住空间的侵入、替换和剥夺[18],以美国城市为例,研究发现近年来非洲族裔聚居于相对剥夺空间的态势没有明显缓解,盎格鲁族裔对西班牙族裔的空间替换愈发显著[19]。经济视角的研究多基于阿隆索的“地租理论”,认为社会空间分异是不同群体将经济收入与住房交通支出进行抵换的结果,例如在东欧经济转型国家,城市快速扩张使居住通勤成本不断增加,导致低收入群体遭遇住房和交通可达性双重剥夺的新困境[20]。制度视角的研究用“新马克思主义”空间生产相关理论解释社会空间分异的动态过程,指出由于“企业家型政府”将土地、住房作为实现资本积累的工具,投机型空间与相对剥夺空间之间产生分化。在围绕社会空间分异的讨论中,国内外学者一致认为社会排斥、贫富分层、住房分化等因素导致了部分空间的剥夺程度升高。为此,地理学者们以城市权利和社会公正为基础,形成了针对社会空间治理的前沿性探讨[21]。

我国地理学者一直关注城市社会空间分异,围绕城市贫困居住问题形成广泛且深刻的研究[22, 23]。当前,我国相对剥夺空间的研究主要集中在两方面,包括在宏观尺度刻画城市相对贫困的空间分异格局与产生机制[24],在微观尺度关注城市外来农民工、本地低收入家庭的相对剥夺机制[25, 26]。袁媛等针对贫困区域性差异的研究表明,在普遍的“中心低—外围高”贫困格局下,我国东部城市较西部城市而言内部发展更加均衡,而且人力资本和就业结构是影响区域贫困发生率的首要因素[27, 28]。何深静等对南京低收入家庭的研究发现,城市失业人口和农民工群体在社会权利、住房选择、社交网络等多方面均遭受限制[29]。这些研究归纳了我国相对剥夺社会空间的两个特征:一是户籍制度和住房市场化是我国城市社会空间分异的根源因素,加速空间相对剥夺问题显化[30-32];二是相对贫困人口在城市定居和择业上对亲缘、地缘存在依赖,空间流动性受到初级社会关系的局限,针对流动人口的市民权和社会保障不平等也进一步深化了空间的剥夺程度[33, 34]。

现有研究涵盖了城市相对剥夺空间的布局描述与成因识别,但仍存在两方面不足。一是较少有研究关注中国情境下城市居住混合与相对剥夺程度的空间关系。城市居住混合的空间格局反映了城市社区演变、土地制度、住房政策等制度维度的空间效应,空间的剥夺程度则是城市治理的重要指征,二者之间的关系需要来自欧美以外发展中国家的验证,需要从社会空间分异的三维度框架进行分析。第二,由于样本选择偏差,针对特定人群与社区个案的研究难以论证居住混合政策的理论预期,而且,居住混合政策对于社区社会经济活力的影响是整体性的,需要将政策的空间溢出效应纳入其成效的评判。基于上述背景,本文采用上海社区尺度数据进行分析,试图回答以下问题:上海居住混合程度与相对剥夺程度的空间分布有何特征?在控制了社区人口、住房、区位等因素的情况下,居住混合与相对剥夺程度的关系如何?相对剥夺空间的具体影响机制如何?

2 数据来源与研究方法本文研究数据来源于上海市2010年第六次人口普查社区尺度数据,覆盖全市5432个居民委员会/村民委员会。选择上海作为案例城市有两个理由:第一,上海具备居住混合政策的长期实践经验,在1999年城市总体规划中提出建设多样化社区[35],且从2007年起落实商品房社区配建保障性住房等政策[36],已经产生一定规模的居住混合社区可供研究;第二,上海的社会空间分异已经形成部分相对剥夺空间,尤其自2000规划郊区发展以来,社会空间分化成为城市社会空间治理的重要问题[37, 38],相对剥夺空间的分布及其影响机制亟待识别与分析。相对于街道尺度、区尺度,社区尺度能更准确地反映社区社会经济情况,也更接近国际上测算相对剥夺程度的基本单元“census tract”。此外,居委会是我国社会治理的基本单元,因而在此尺度展开分析具有政策意涵。

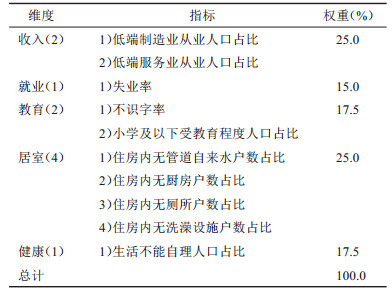

本文首先采用相对剥夺指数(Index of Multiple Deprivation, IMD)测度上海5432个空间单元的相对剥夺水平。参考袁媛等对中国城市贫困实际情况的研究[39],该IMD指数包含5个社会经济维度和对应权重,分别为收入、就业、教育、居室环境和健康(表 1)。

| 表 1 相对剥夺指数的五个维度 Tab.1 Five Dimensions of Index of Multiple Deprivation |

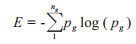

其次,采用多样性熵(Shannon Diversity Entropy, SDE)测度居住混合水平,即计算单位空间内不同住房类型的混合程度,包括无住房、租赁廉租房、租赁其他住房、自建房、购买商品房、购买二手房、购买经济适用房、购买原公有住房在内的8类人口普查标准住房类型。社区内的住房产权类型越多,每种类型的占比越平均,熵值越高。多样性熵常用于计算信息的混杂程度、区域内种族的混合程度[40, 41]。其计算公式为:

|

(1) |

式中,E为住房多样性熵,n为住房类型数,g指某一住房类型,pg指该住房类型占所有类型的比例。

本文最后测度社区空间单元的人口学属性、地理属性等控制变量。具体而言,考虑与相对剥夺程度高低相关的人口学属性,构建了单位空间老龄人口占比、女性占比、少数民族人口占比、大专及以上学历人口占比、已婚人口占比、体制内就业人口占比、农业户籍人口占比的连续变量;考虑社区地理属性可能与相对剥夺有关,构建了户均住房面积、早期住房比例的连续变量,尤其考虑区位发展与相对剥夺的潜在关系,构建了社区位于外环线内外的二元变量。将这些影响因素进行控制,可以更准确估计居住混合与空间相对剥夺程度的相关关系。

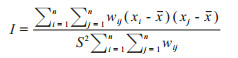

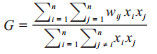

考虑到相对剥夺程度可能存在空间溢出效应,即一个空间的相对剥夺程度可能受到邻近空间的影响,本文在OLS回归模型的基础上构建空间滞后回归模型(spatial lag model),由此控制因变量空间自相关性的干扰,提高对居住混合与相对剥夺关系估计的准确性。具体分析包括3步骤。第一,基于空间关系的估计方法,使用莫兰指数I(Moran's I)[42]对相对剥夺变量进行全局空间自相关检验,使用Getis-Ord指数G[43]计算其局部空间自相关性。具体而言,全局空间自相关用以测量邻近社区相对剥夺程度对核心社区的影响,局部空间自相关则能够进一步判断相对剥夺的集聚模式。两者计算公式为:

|

(2) |

|

(3) |

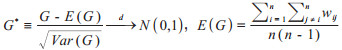

式中,n为社区个数,xi与xj为社区多维贫困指数的观察值,wij为空间权重矩阵(本研究中采用后相邻规则计算),S2为样本方差。莫兰指数I的取值范围为[-1, 1],大于0表示正空间自相关,数值越高代表高值聚集或低值聚集的情况越显著,小于0则表示负空间自相关,数值越高代表高低值的分布越分散。Getis-Ord指数G需要借助其期望值进一步解读,计算公式为:

|

(4) |

式中,E(G)为G值的期望值,若G值大于期望值,则存在高IMD社区集聚的热点区域,若G值小于期望值,则存在低IMD社区集聚的冷点区域。

第二,通过最小二乘模型(OLS)初步判断居住混合对相对剥夺的影响,并利用OLS回归后的残差进行拉格朗日乘子检验(Lagrange Multiplier Test),通过估计两个统计量LM-Error与LM-Lag的显著性水平,判断最优的空间回归模型。其基本模型设定如下:

|

(5) |

式中,y为因变量相对剥夺,x为自变量居住混合,α为常数项,β为待估计的参数,ε为随机误差项。

基于前两步的分析,本文采用空间滞后模型分析上海相对剥夺空间的影响机制。其基本模型设定如下:

|

(6) |

式中,y为因变量相对剥夺,x为自变量居住混合,α为常数项,Wy为因变量的空间滞后项,ρ为因变量空间滞后项的待估计参数,亦称为空间自回归系数,β为待估计的参数,ε为随机误差项。

最后,本文基于社会空间分异理论的社会、经济、制度三维度,分析社区尺度相对剥夺的影响机制,阐释了人口学特征、地理区位、住房产权制度的作用,并进一步通过Python平台构建相对剥夺空间分布与城市蔓延的关系,分析空间剥夺程度与9种住房产权类型聚集的不同关系,分析典型相对剥夺社区的住房构成因素以及相对剥夺空间的演化路径。

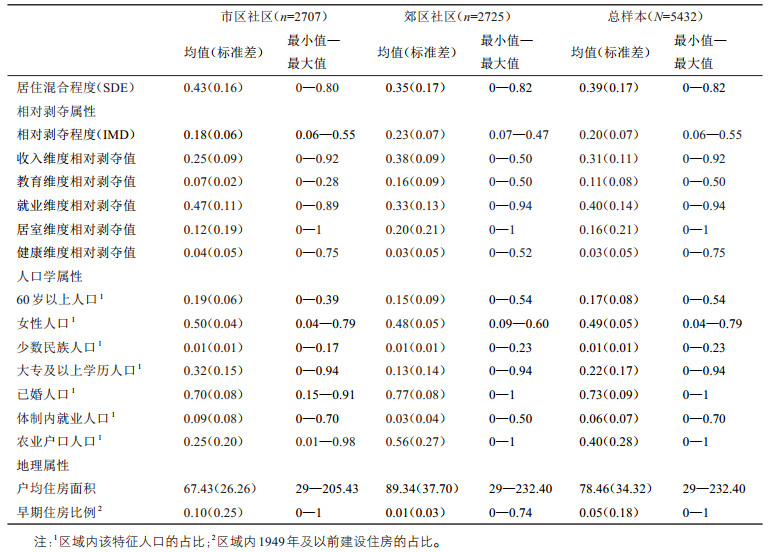

3 结果分析 3.1 描述性统计分析结果显示(表 2),上海全域社区相对剥夺程度的平均程度并不高,IMD均值为0.20;但是,社区之间相对剥夺程度差异明显,IMD最高与最低之差达到9.2倍,表明上海社区尺度存在相对剥夺程度极化的现象。从相对剥夺的具体维度来看,全市就业和收入的剥夺程度较高,而健康、教育的剥夺程度较低;其中,就业剥夺均值达到0.40,而健康剥夺的均值仅为0.03。这揭示了相对剥夺主要是无就业和低收入造成的经济剥夺。

| 表 2 变量描述性统计 Tab.2 Descriptive Statistics |

从空间区位看,上海郊区的相对剥夺程度高于市区,但需要注意的是,郊区社区间的相对剥夺差异程度较低,体现出一定的匀质性;相反,市区集中了较高IMD的社区,具有一定程度的空间极化。从相对剥夺各维度的区位差异来看,郊区社区的收入剥夺程度最高,平均剥夺程度是市区社区的1.52倍;同时,郊区社区的教育剥夺均值接近市区社区的3倍;郊区社区仅在就业维度有优势,其相对剥夺程度值约为前者的70%。可见,郊区社区虽具有就业优势,但其经济资本与人力资本均明显劣于市区社区。这种空间分异现象出现的原因,与上海劳动密集型工业制造业多分布在郊区有关。六普数据显示,52% 的郊区人口从事低技能制造业,33% 的郊区人口为小学及以下学历,而相同指标在市区社区仅为16% 和14%。产业的空间布局显著影响人口就业机会和职业类型的分布,是影响收入维度相对剥夺的重要动因之一。

基于居住混合的测量,本文发现社区尺度上全市居住混合程度较高,其中市区社区的SDE均值是郊区社区的1.23倍,即市区居住混合程度高于郊区社区,郊区社区表现出相对高的居住空间同质性。

通过对社区尺度人口学属性与地理属性的进一步统计分析,本文发现上海社区空间存在明显的社会经济差异。其中,市区社区具有更高的社会经济水平,表现为市区社区的大专及以上学历人口、在国有机关企事业单位就业人口比重均值分别是郊区的2.46倍和3倍;相反,后者的非农业人口比重均值是前者的2.24倍,表明农业户口的户籍人口或外来人口主要集中在郊区社区。在人口学属性上,市区社区呈现较高的老龄化程度;而郊区社区的已婚人口比例更高,达到77%,表现出较高的家庭化程度。在住房相关的地理属性上,市区社区的户均住房面积小于郊区社区,而前者具有大量建成年份早于1949年的早期住房。由于上海城镇化起步早,老旧城区保有大量历史建筑、传统社区;而大量新建居住区伴随上海2000年“一城九镇”规划开始往郊区蔓延,在边缘郊区仍然存在农业人口聚集区。总体而言,城市居住空间分异的产生与规划政策、住房制度、产业制度等结构性因素的变迁密切相关。

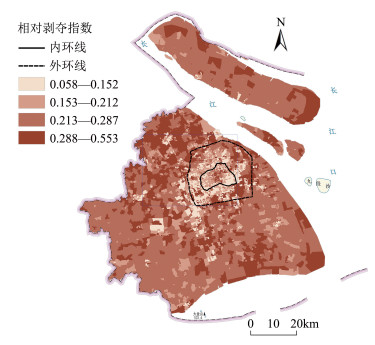

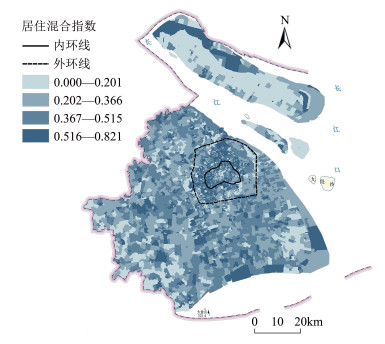

3.2 空间格局分析本文采用自然断点法,分别分析社区相对剥夺程度的空间分布(图 1)与社区居住混合程度的空间分布(图 2)。

|

图 1 上海相对剥夺程度的空间分布 Fig.1 The Spatial Distribution of Relative Deprivation in Shanghai |

|

图 2 上海居住混合程度的空间分布 Fig.2 The Spatial Distribution of Housing Mix in Shanghai |

首先,分析结果表明社区相对剥夺程度的空间分布呈现出“高低高”的“三明治”模式,而高剥夺空间分布呈现出明显的“中心—外围”格局。具体而言,相对剥夺程度最高的社区主要聚集在两类空间,即旧城区(中心)与部分郊区(外围)。旧城区高IMD的社区主要是老城厢地区,例如杨浦区的八埭头居委会、黄浦区的天生居委会、徐汇区的兆丰居委会等,建国以来一直是贫困户、外来人口聚居地[44]。郊区IMD高的社区主要包括远郊乡村的村委会,例如南部奉贤区的新港村村委会等。此外,相对剥夺程度较低的社区大面积集中于外环线以内(例如闵行区的皇都花园居委会)甚至内环线以内(例如浦东区的山水国际居委会),鲜少分布于远郊。从上述空间格局来看,上海的旧城中心明显聚集了相对剥夺空间,该结果与发达国家城市的中心衰退现象较为一致。但是,上海外环外的郊区尚未因公共交通的延伸、私家车的普及而出现中产阶级社区的聚居区,这与西方城市化进程中基于社会阶层居住偏好的同心圆式城市空间分化有所不同[14]。

从全域范围看,社区居住混合程度的空间分布表现出分散化的特点,即无论郊区社区或市区社区均未有超大范围内住房类型同质化的状况(图 2)。局部区域住房混合程度较低,这些空间主要分为三类,例如远郊崇明区包含以自建住房为主的大量村委会型社区,内环内静安区以历史里弄住房社区为主的居委会,近郊宝山区以商品房为主的居委会。此外,基于居住混合程度的统计分析,本文发现在郊区居住混合程度高的社区(SDE > 0.5)占比为19%;而该比例在市区社区为39%,约为郊区的2倍。总体而言,居住混合程度与上海土地制度、住房产权制度等结构性因素的复杂演变紧密相关。

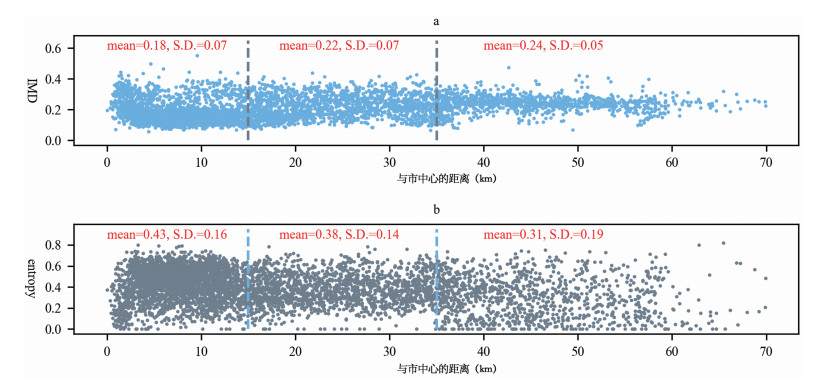

本文进一步基于阿隆索地租理论从距离演变视角分析相对剥夺程度与居住混合程度的变化态势。图 3(a)结果显示,低IMD值大量集聚在距离市中心15 km直线距离以内的社区;距离市中心约15—35 km的社区,其IMD值较为离散、且均值是15 km以内社区均值的1.2倍;离市中心约35 km以外的社区,IMD指数均值又聚敛于较高均值状态。该分析结果进一步显示了上海外环线内、与郊环线外、以及二线之间的IMD空间分布差异。图 3(b)的结果演绎了居住混合程度随距离的变化。SDE值的离散程度伴随离市中心的距离先下降后上升;高SDE值较多集中在距离市中心15 km以内的社区,伴随距离的增长呈现下降态势,在距离市中心35公里以外的郊区社区存在较多低SDE值的、住房类型纯粹的社区空间,居住混合的平均程度约为市中心社区均值的72%。通过空间分布的对比,社区的相对剥夺程度与居住混合程度之间并未表现明显相似性,二者之间的作用关系难以准确识别。因此,本文在下一节通过统计模型进行进一步检验。

|

图 3 (a) 上海相对剥夺程度与市中心距离的变化(b)上海居住混合程度与市中心距离的变化 Fig.3 (a)Variation of Relative Deprivation with Distance to the Central City of Shanghai (b)Variation of Housing Mix with Distance to the Central City of Shanghai |

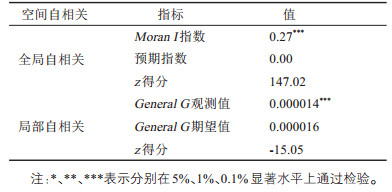

考虑到社区尺度的相对剥夺程度可能受到邻近社区社会经济状况的影响,本文首先对社区相对剥夺程度的进行空间相关性检验(表 3)。分析结果显示:上海各社区IMD值的Moran's I指数在0.001的显著性水平上为正且z得分较高,说明在相对剥夺程度在全局上存在正空间自相关性;局部自相关的Getis-Ord指数表现为观测值小于期望值且z得分为负,即数据呈低值集聚,说明相对剥夺程度低的社区呈现显著集聚的状态。

| 表 3 相对剥夺的空间自相关检验 Tab.3 Spatial Autocorrelation Test of Index of Multiple Deprivation |

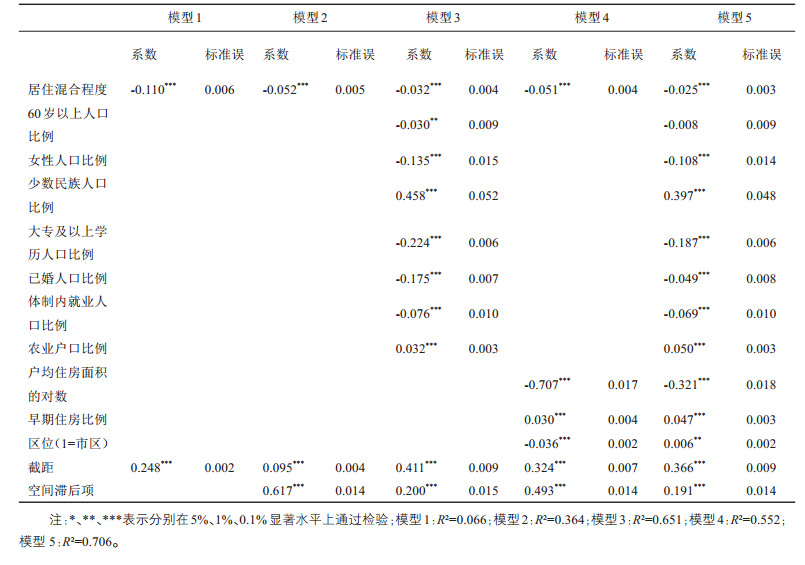

其次,本文通过构建空间滞后回归模型分析社区居住混合程度与社区相对剥夺程度之间的作用关系(表 4)。模型1是OLS回归分析,结果表明住房多样性熵作为唯一自变量,对相对剥夺程度有很强的预测作用。在此基础上,本文将相对剥夺的空间效应纳入考虑,由此构建空间滞后回归模型(模型2)。该模型通过了拉格朗日乘子指标检测,并且在0.1% 显著水平上通过检验(Lagrange multiplier=2959.7, p < 0.001)。从模型结果来看,社区居住混合程度每增加一个单位,该社区相对剥夺程度就降低0.052个单位。比较其与简单OLS的回归结果发现,在剔除了邻近社区的相对剥夺程度对核心社区的干扰后,虽然变量系数降低,但是社区的居住混合程度仍显著预测其相对剥夺程度。最后,本文分别将不属于相对剥夺程度的社区特征作为控制变量,进一步检验核心自变量与因变量之间的关系。纳入控制变量后,因变量的空间相关性保持一致,回归模型的拟合优度得到明显提升。具体而言,模型3控制了社区的社会经济属性,在此场景下,社区居住混合程度仍在0.001的显著性水平上预测相对剥夺程度。在社区社会经济属性不变的情况下,SDE每增加一个单位,IMD就降低0.032个单位。从社区人口学特征来看,少数民族人口比例越高,社区相对剥夺程度也越高;而传统意义上的弱势群体,如女性、老年人则更倾向于居住在相对剥夺程度低的空间。这体现了不同社会群体的居住自选择性。此外,职业、户籍、教育等经济特征也与社区相对剥夺程度密切关联,具体表现为体制内就业人口比例、高学历比例与相对剥夺程度呈负相关关系,而农业户籍人口与相对剥夺程度的增长方向一致。模型4控制了社区的住房年代与区位两种物理特征,在此场景下,高居住混合程度仍显著预测低剥夺程度,即在保持住房与社区区位不变的情况下,SDE每增加一个单位,IMD降低0.051个单位。仅考虑社区物理因素时,外环线以内的、户均住房面积越大的社区其相对剥夺程度越低,而早期住房占比越高的社区越容易成为相对剥夺空间。模型5同时控制了社会经济特征与物理特征。相较于其他模型,社区老龄人口占比因素不再显著预测空间相对剥夺程度。尤其在控制人口学属性后,市区社区的相对贫困程度显著高于郊区社区,与模型4呈现相反作用关系。在全模型的结果里,社区居住混合程度依然在0.001显著水平上与社区相对剥夺程度呈负相关关系。总体而言,除了现有研究指出的民族、性别、就业、学历等传统社会维度、经济维度因素影响空间的相对剥夺程度外[18],在上海案例中,城市住房制度、土地发展制度维度因素也开始作用于相对剥夺空间的产生,其中基于产权的居住混合对空间相对剥夺程度具有明显抑制作用。

| 表 4 相对剥夺程度的回归模型(N=5432) Tab.4 Regression Models of Index of Multiple Deprivation (N=5432) |

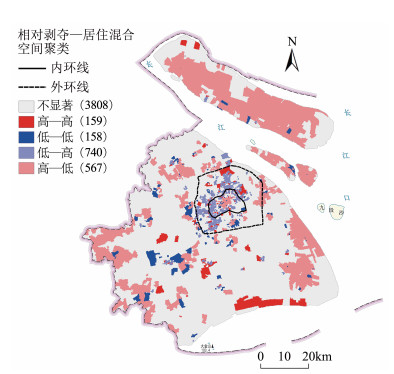

基于空间回归模型结果,本文采用双变量空间自相关刻画了社区相对剥夺程度与居住混合程度间的空间聚类关系格局,进一步从制度维度阐释二者关系空间格局的成因(图 4)。该结果显示,双变量负向相关为主要的空间聚类类型,而双变量正向相关的空间仅占5.8%、且呈零星分布。具体而言,“低相对剥夺—高居住混合”的社区占10.4%,呈带状聚集于内、外环线之间。自20世纪90年代以来,上海通过浦东大开发、虹桥机场等大型城市项目升级了中心城市土地利用效能、吸引国内外投资,实现工业城市向金融服务业中心转型。城市土地与住房制度的结构性转变使得浦东核心区(金融区域)、浦西外环内西南片区(古北外资区域)等居住区成为近年来高端住宅投资的主要空间。因此,这些中心区社区吸引较为多元化的住房产权类型,且成为相对剥夺程度较低的空间。相反,“高相对剥夺—低居住混合”的社区呈块状聚集于内环内的旧城中心和城市边缘的区域。旧城中心区域以黄浦区老城厢等传统社区为主,2010年前城市更新主要集中于商业用地(如新天地等商业空间),住房更新则因产权界定、安置等问题进展缓慢,因此未经历更新的旧城社区成为住房属性较单一、相对剥夺程度较高的空间。同时,远郊社区仍以村委和村集体用地的方式治理,未受到上海“一城九镇”等郊区化政策的辐射,因此保留了住房性质单一、社会经济属性较弱的农村社区空间。可见,产业投资发展、城市规划政策、住房与土地制度等结构性因素形塑了居住混合与相对剥夺的空间格局。

|

图 4 上海相对剥夺程度与居住混合程度的空间聚类分析 Fig.4 Spatial Cluster of Relative Deprivation and Housing Mix in Shanghai |

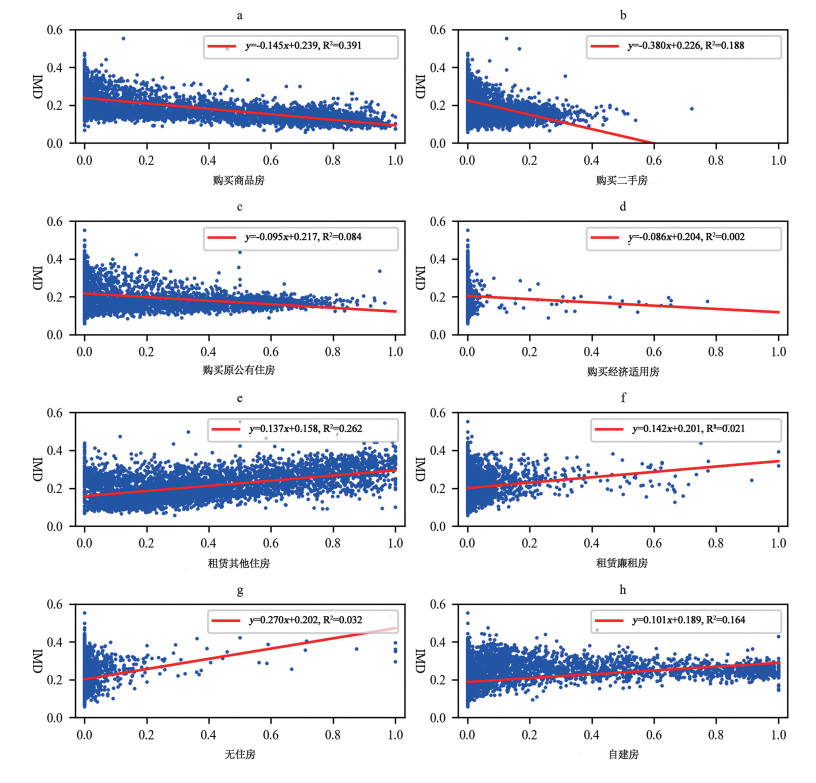

为进一步刻探索空间相对剥夺与居住混合的深层作用机制,本文从居住混合的具体住房类型构建两方面分析。首先,通过Python构建社区各类产权的比例与空间相对剥夺程度的线性关系,由此分析8类住房产权对相对剥夺程度的异质化作用。如图 5(a)—(d)所示,单位空间内所有权住房的聚集程度和相对剥夺程度呈现负向关系,而且相关性在不同的产权获得方式上有明显差异。第一,住房产权占比与相对剥夺程度的关系在购买二手房场景中表现出最大绝对值斜率此外,购买商品房对IMD的作用是购买单位房作用的1.5倍,购买公有住房的系数绝对值最小。以上结果表明通过市场机制获得住房对社区相对剥夺的抑制作用,远大于通过政策机制获得住房的作用。该发现一方面呼应了西方城市通过鼓励中产阶级买入相对弱势社区来改善社区贫困的政策[45, 46],另一方面揭示出我国住房市场化后住房阶层分化的出现,即产权获得的途径由福利分配转为市场竞争,使得社区相对剥夺程度出现基于产权获得途径差异的分化。图 5(e)—(f)则清晰呈现非产权住房聚集程度与相对剥夺程度的正相关关系。其中,无住房与IMD的相关系数绝对值最高,其次为产权租赁,自建住房最低。无固定住房代表城市中流动性极高、居无定所的人口,该居住类型对空间相对剥指数的提升作用是自建房的2.5倍,即该住房群体对社区相对剥夺程度加深的作用是以传统乡村人口为主的数倍。市场租赁群体与政策租赁群体虽然对空间相对剥夺程度的影响接近,但政策住房租赁群体并未呈现空间聚集,市场租赁群体则已经形成了部分高度同质化的、被剥夺的空间。

|

图 5 上海相对剥夺程度与住房类型的关系 Fig.5 Relationships Between Relative Deprivation and Housing Tenure Types in Shanghai |

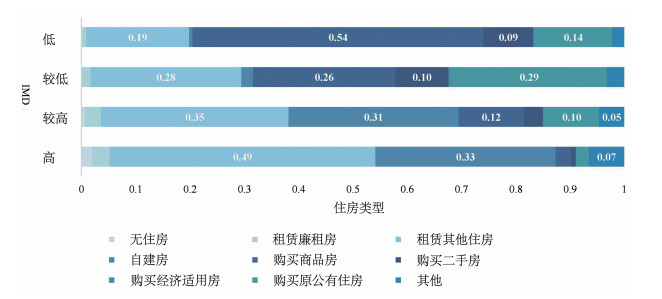

本文进一步将空间相对剥夺值按四分位数进行分类,由此分析不同程度相对剥夺空间内的居住混合成分差异。图 6显示,相对低IMD值的空间中,商品房购买者群体占据绝大多数,其规模是市场租赁群体的2.8倍,且该类空间内有14% 居民通过工作单位获得住房产权。相反,在高IMD值的空间中,除市场租赁群体的规模接近半数外,自建房群体占比也高达33%。从宏观趋势上看,低IMD值空间与高IMD值空间均形成了一定程度的空间分异。其中,前者以商品房业主、单位分房职工、高租金的租客为主,组成城市中较为高端的居住空间和高社会经济能力的社会空间,例如福利体制下建成的职工社区与高档封闭社区等。后者则以廉价租金的租客、自建住房的农民为主,形成城市中相对边缘化的居住空间和低社会经济能力的社会空间,例如流动人口城中村和城郊村等。需要注意的是,保障性租赁住房的占比伴随IMD等级的升高而增大,说明保障性租赁的政策空间往往与相对剥夺空间存在耦合。

|

图 6 上海相对剥夺空间的类型及其住房组成 Fig.6 Types of Relative Deprivation and Its Housing Tenure Components in Shanghai |

综合上述分析,在居住混合的作用下,上海相对剥夺空间已经形成两条演化路径:第一是伴随住房市场化,中产阶层通过市场机或者制度优势进入部分社区,提高了社区居住混合程度,并由此形成相对剥夺程度低的空间;第二是伴随城市空间转型为专业服务业为主的生产空间,低技能工人、农民等非核心劳动力被动边缘化,或滞留于老旧社区、农村社区,或通过住房保障政策进入安置社区,居住混合程度均较低,并由此形成相对剥夺程度高的空间。在市场机制作用下,投资通勤距离短、资源优势度高的中心区住房已经成为居住混合的方式之一。值得注意的是,新迁入的投资者与原始居民的社会经济水平存在差距,可能形成居住混合但不融合的社会空间,也可能造成原始居民的剥夺感知增强。除市场机制外,政府决策对城市居住区更新、保障性住房建设等项目具有重要影响。过去基于产权的城市更新运动,多通过远郊保障性住房安置疏散中心老旧社区人口,把相对剥夺问题转移至边缘空间[30],由此产生了新的相对剥夺空间。

4 结论与讨论为缓解社会空间分异与极化,近年来全球各大城市不断进行居住混合的政策实验,强调通过居住的空间邻近实现社会阶层的融合,提高社区公共服务品质。我国城市也通过探索空间治理与社会治理的不同方式,改善城市空间相对剥夺程度,优化城市空间均衡发展。在此背景下,本文基于上海市第六次人口普查数据,刻画了上海市相对剥夺空间与居住混合空间的分布格局,通过空间滞后回归模型分析了社区尺度上居住混合与相对剥夺之间的空间关系,并且结合社会空间分异的理论框架,阐释了住房产权制度对上海相对剥夺空间的影响机制。本研究的结论主要有两方面:

(1)在空间特征上,上海市相对剥夺空间自中心向外围已经形成明显的“三明治”形格局,即中心与外围空间的相对剥夺程度高于二者之间的空间。这表征了上海城市空间蔓延的特点,即距离市中心15 km范围内共存衰退社区与优势社区的空间,但外环外的近郊区尚未形成连绵的中产阶级社区空间,距离市中心大约35 km的郊环外空间再次聚集了相对剥夺社区空间。上海城市的空间特点明显区别于北美超大城市以郊区化和新城为主导的城市空间蔓延路径。更重要的是,在控制社区人口学特征、住房条件与区位等因素的影响后,空间单元内居住混合程度与相对剥夺程度有显著的负相关关系。这种空间关系表明了上海社区居住混合状态与城市相对剥夺空间之间存在紧密的、逆向的关联。因此,我们认为上海自2007年以来实施的“保障房配建”“住房混合”等政策在一定程度上缓解了部分社区衰退成为相对剥夺空间的问题,这与国际社会推广居住混合实践的政策意图是一致的[5-8]。

(2)在社会空间分异的影响机制上,国内外地理学者曾指出住房产权制度是上海社会空间分异的核心因素,是中国城市社会空间分异区别于西方城市的一项重要特征[32, 33]。我们的研究进一步揭示了上海城市相对剥夺空间形成的过程及其中住房产权制度的作用机制。首先,伴随住房市场化,商品房产权所有者成就了城市相对富裕的社会空间。其次,通过单位购房与福利购房等制度便利获得产权的群体也成为城市优势空间的居民。最后,城市的相对剥夺空间表现为无房、租赁群体聚集的空间。典型的相对剥夺空间包括:市内城中村等空间,集中了大量廉价租房群体;城郊自然村等空间,集中了以自建住房为主的农民和租客;保障性租赁住房等空间,往往选址于地价低廉、公共设施缺乏的空间,集中了安置居民或低收入居民。除了城市住房与土地制度的影响,社区居民是否为农业户籍、是否为体制内工作等个体层面的制度因素,也显著影响了城市社区的相对剥夺程度。因此,我们认为制度视角与“权力持续”理论是我国城市社会空间分异的重要影响机制之一[20]。

本文研究结果对促进城市空间均衡发展的政策制定存在一定的借鉴作用。上海市居住混合实践的现状与成效,一方面反映了居住混合政策可以缓解社区衰退成为相对剥夺空间;但另一方面,揭示了基于产权的城市居住空间极化问题,即相对剥夺空间无法满足租赁群体、无就业群体、低收入群体、农民群体等的需要。当前上海市居住用地政策仅对商品房社区提出最低配建5%保障性住房的要求,距离形成混合产权社区、实现空间融合仍甚远。在未来的社会治理与空间治理政策设计中,应给予城中村、城郊村、保障性租赁住房等相对剥夺空间政策倾斜,并循序渐进鼓励不同产权类型混合;应对新建社区优化配建布局,避免保障性住房大量坐落在劣势区位,在人人“住有所居”得到保障之上,实现城市多元人口的社会融合。

注释:

① 英国人口管理最常用的空间单元是Lower Layer Super Output Area,涵盖约650户或1500人规模。

② 相关政策包括“New Deal for Communities”、“Mixed Communities Initiative”等。

③ 相关政策包括“Big Cities Policy”、“Urban Restructuring Policy”等。

④ 相关政策包括“国务院关于解决城市低收入家庭住房困难的若干意见”、“经济适用住房管理办法”、“上海市经济适用住房配建暂行意见”等。

| [1] |

Harvey D. Social Justice and the City (revised edition)[M]. Athens: The University of Georgia Press, 2009: 1-368.

|

| [2] |

亨利·列斐伏尔. 空间与政治[M]. 上海: 上海人民出版社, 2008: 1-121. [Henri L. Espace et politique[M]. Shanghai: Shanghai People's Publishing House, 2008: 1-121.]

|

| [3] |

吉迪恩·博尔特, 罗纳德·凡·肯彭, 买静, 等. 荷兰的社会混合与城市政策[J]. 国际城市规划, 2013, 28(3): 8-12. [Gideon B, Ronald V K, Mai Jing, et al. Social mix and urban policies in the Netherlands[J]. Urban Planning International, 2013, 28(3): 8-12.] |

| [4] |

习近平. 在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告[EB/OL]. (2022-10-25)[2022-12-20]. http://www.qstheory.cn/yaowen/2022-10/25/c_1129079926.htm. [Xi Jinping. Report at the 20th national congress of the communist party of China. [EB/OL]. (2022-10-25)[2022-12-20]. http://www.qstheory.cn/yaowen/2022-10/25/c_1129079926.htm.]

|

| [5] |

Kleinhans R. Social implications of housing diversification in urban renewal: A review of recent literature[J]. Journal of Housing and the Built Environment, 2004(19): 367-390. |

| [6] |

Bosch E, Ouwehand A. At home in the oasis: Middle-class newcomers'affiliation to their deprived Rotterdam neighbourhood[J]. Urban Studies, 2019, 56(9): 1818-1834. DOI:10.1177/0042098018777462 |

| [7] |

Bolt G, Van K R, Vam W J. After urban restructuring: Relocations and segregation in Dutch cities[J]. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 2009, 100(4): 502-518. DOI:10.1111/j.1467-9663.2009.00555.x |

| [8] |

Kearns A, McKee M J, Sautkina E, et al. How to mix?Spatial configurations, modes of production and resident perceptions of mixed tenure neighbourhoods[J]. Cities, 2013, 35: 397-408. DOI:10.1016/j.cities.2013.03.005 |

| [9] |

Arbaci S, Rae I. Mixed-tenure neighbourhoods in London: Policy myth or effective device to alleviate deprivation?[J]. International Journal of Urbanand Regional Research, 2013, 37(2): 451-479. DOI:10.1111/j.1468-2427.2012.01145.x |

| [10] |

Graham E, Manley D, Hiscock R, et al. Mixing housing tenures: Is it good for social well-being?[J]. Urban Studies, 2009, 46(1): 139-165. DOI:10.1177/0042098008098640 |

| [11] |

Musterd S, Andersson R. Housing mix, social mix, and social opportunities[J]. Urban Affairs Review, 2005, 40(6): 761-790. DOI:10.1177/1078087405276006 |

| [12] |

Kearns A, Parkes A. Living in and leaving poor neighbourhood conditions in England[J]. Housing Studies, 2003, 18(6): 827-851. DOI:10.1080/0267303032000135456 |

| [13] |

Katz L, Kling J, Liebman J. Moving to opportunity in Boston: Early results of a randomized mobility experiment[J]. Quarterly Journal of Economics, 2001, 116(2): 607-654. DOI:10.1162/00335530151144113 |

| [14] |

Park R E, Burgess E W, McKenzie R D, et al. The City[M]. Chicago: The University of Chicago Press, 1925: 1-250.

|

| [15] |

Hamnett C. Social polarisation in global cities: Theory and evidence[J]. Urban Studies, 1994, 31(3): 401-424. DOI:10.1080/00420989420080401 |

| [16] |

顾朝林, 甄峰, 张京祥. 集聚与扩散: 城市空间结构新论[M]. 南京: 东南大学出版社, 2000: 1-226. [Gu Chaolin, Zhen Feng, Zhang Jingxiang. Agglomeration and Diffusion: New Principles of City Space Structure[M]. Nanjing: Southeast University Press, 2000: 1-226.]

|

| [17] |

许学强, 胡华颖, 叶嘉安. 广州市社会空间结构的因子生态分析[J]. 地理学报, 1989, 56(4): 385-399. [Xu Xueqiang, Hu Huaying, Ye jiaan. A factorial ecological study of spatial structure in Guangzhou[J]. Acta Geographica Sinica, 1989, 56(4): 385-399. DOI:10.3321/j.issn:0375-5444.1989.04.002] |

| [18] |

Massey D S, Denton N A. The dimensions of residential segregation[J]. Social Forces, 1988, 67(2): 281-315. DOI:10.2307/2579183 |

| [19] |

Massey, Douglas S, Denton, et al. Trends in the residential segregation of blacks, hispanics, and asians: 1970-1980[J]. American Sociological Review, 1987, 52(6): 802-825. DOI:10.2307/2095836 |

| [20] |

Harvey D. From managerialism to entrepreneurialism: The transformation in urban governance in late capitalism[J]. Geografiska Annaler: Series B, Human Geography, 1989, 71(1): 3-17. DOI:10.1080/04353684.1989.11879583 |

| [21] |

Harvey D. The right to the city[J]. International Journal of Urban and Regional Research, 2003, 27(4): 939-941. DOI:10.1111/j.0309-1317.2003.00492.x |

| [22] |

魏立华, 李志刚. 中国城市低收入阶层的住房困境及其改善模式[J]. 城市规划学刊, 2006(2): 53-58. [Wei Lihua, Li Zhigang. Housing dilemma of urban poor in China and its problem-solving pattern[J]. Urban Planning Forum, 2006(2): 53-58.] |

| [23] |

吴嘉慧, 李佩玲, 赵渺希. 城市混居地段外来人口社会隔离的空间测度——以广州客村为例[J]. 人文地理, 2016, 31(6): 79-87. [Wu Jiahui, Li Peiling, Zhao Miaoxi. Spatial measurement of social segregation between migrants and locals in urban mixed-neighbourhoods: A case study of Kecun, Guangzhou[J]. Human Geography, 2016, 31(6): 79-87.] |

| [24] |

袁媛, 古叶恒, 陈志灏. 中国城市贫困的空间差异特征[J]. 地理科学进展, 2016, 35(2): 195-203. [Yuan Yuan, Gu Yeheng, Chen Zhihao. Spatial differentiation of urban poverty of Chinese cities[J]. Progress in Geography, 2016, 35(2): 195-203.] |

| [25] |

刘于琪, 刘晔, 李志刚. 居民归属感、邻里交往和社区参与的机制分析——以广州市城中村改造为例[J]. 城市规划, 2017, 41(9): 38-47. [Liu Yuqi, Liu Ye, Li Zhigang. Mechanisms of neighbourhood attachment, neighbourly interaction, and community participation in the process of urban village redevelopment: A case study of Guangzhou[J]. City Planning Review, 2017, 41(9): 38-47.] |

| [26] |

李志刚, 刘晔. 中国城市"新移民"社会网络与空间分异[J]. 地理学报, 2011, 66(6): 785-795. [Li Zhigang, Liu Ye. Beyond spatial segregation: Neo-migrants and their social networks in Chinese cities[J]. Acta Geographica Sinica, 2011, 66(6): 785-795.] |

| [27] |

袁媛, 古叶恒, 肖扬. 中国城市的"中心——外围"贫困格局及影响因素[J]. 人文地理, 2017, 32(5): 40-47. [Yuan Yuan, Gu Yeheng, Xiao Yang. The spatial pattern and driving forces of poverty between central-city and outer-suburb in China[J]. Human Geography, 2017, 32(5): 40-47.] |

| [28] |

李紫晴, 袁媛, 梁璐, 等. 国外女性贫困研究进展与启示——基于地理学领域的研究[J]. 人文地理, 2020, 35(1): 19-27. [Li Ziqing, Yuan Yuan, Liang Lu, et al. Reviews on foreign female poverty studies and its enlightenment: Based on geography area[J]. Human Geography, 2020, 35(1): 19-27.] |

| [29] |

何深静, 刘玉亭, 吴缚龙. 南京市不同社会群体的贫困集聚度、贫困特征及其决定因素[J]. 地理研究, 2010, 29(4): 703-715. [He Shenjing, Liu Yuting, Wu Fulong. Poverty profiles and poverty determinants of different social groups in Nanjing[J]. Geographical Research, 2010, 29(4): 703-715.] |

| [30] |

刘玉亭, 吴缚龙, 何深静, 等. 转型期城市低收入邻里的类型、特征和产生机制: 以南京市为例[J]. 地理研究, 2006, 25(6): 1073-1082. [Liu Yuting, Wu Fulong, He Shenjing, et al. Typology, features and mechanism of urban low-income neighbourhoods under market transition: A case study of Nanjing[J]. Geographical Research, 2006, 25(6): 1073-1082.] |

| [31] |

柳林, 杨刚斌, 何深静. 市场转型期中国大城市低收入社区住房分异研究[J]. 地理科学, 2014, 34(8): 897-906. [Liu Lin, Yang Gangbin, He Shenjing. Housing differentiation in low-income neighbourhoods in large Chinese cities under market transition[J]. Scientia Geographica Sinica, 2014, 34(8): 897-906.] |

| [32] |

Li Zhigang, Wu Fulong. Tenure-based residential segregation in post-reform Chinese cities: A case study of Shanghai[J]. Transactions of the Institute of British Geographers, 2008, 33(3): 404-419. |

| [33] |

任远, 陶力. 本地化的社会资本与促进流动人口的社会融合[J]. 人口研究, 2012, 36(5): 47-57. [Ren Yuan, Tao Li. Localized social capital and social integration of migrants in urban China[J]. Population Research, 2012, 36(5): 47-57.] |

| [34] |

孙哲, 陈映芳. 农民工权利资格问题反思: 以"多重身份"为视角[J]. 南京社会科学, 2016, 341(3): 45-51. [Sun Zhe, Chen Yingfang. Reflection on the entitlement of migrant workers: In the perspective of "multiple-identities"[J]. Nanjing Journal of Social Sciences, 2016, 341(3): 45-51.] |

| [35] |

上海市人民政府. 上海市城市总体规划(1999-2020)[Z]. 1999. [Shanghai Municipal People's Government. Shanghai Master Plan (1999-2020). 1999.]

|

| [36] |

国务院办公厅. 国务院关于解决城市低收入家庭住房困难的若干意见[Z]. 2007. [General Office of the State Council of PRC. Comments on Solutions To Housing Difficulties of Low-Incoming Families in Urban Area[Z]. 2007.]

|

| [37] |

李志刚, 吴缚龙. 转型期上海社会空间分异研究[J]. 地理学报, 2006, 61(2): 199-211. [Li Zhigang, Wu Fulong. Socio-spatial differentiation in transitional Shanghai[J]. Acta Geographica Sinica, 2006, 61(2): 199-211.] |

| [38] |

黄怡. 大都市核心区的社会空间隔离——以上海市静安区南京西路街道为例[J]. 城市规划学刊, 2006(3): 76-84. [Huang Yi. Sociospatial segregation in metropolitan nuclei areas: A case study of Nanjing Xilu street, Shanghai[J]. Urban Planning Forum, 2006(3): 76-84.] |

| [39] |

Yuan Yuan, Wu Fulong. The development of the index of multiple deprivations from small-area population census in the city of Guangzhou, PRC[J]. Habitat International, 2014, 41: 142-149. |

| [40] |

Harris R. Visualising the scales of ethnic diversity in London using a multilevel entropy index[J]. Environment and Planning A, 2020, 52(7): 1239-1242. |

| [41] |

Thiel H, Finezza A J. A note on the measurement of racial integration of schools by means of informational concepts[J]. Journal of Mathematical Sociology, 1971, 1(2): 187-194. |

| [42] |

Moran A P P. Notes on continuous stochastic phenomena[J]. Biometrika, 1950, 37(1): 17-23. |

| [43] |

Getis A, Ord J K. The analysis of spatial association by use of distance statistics[J]. Geographical Analysis, 1992, 24(3): 189-206. |

| [44] |

陈映芳. 都市大开发: 空间生产的政治社会学[M]. 上海: 上海古籍出版社, 2009: 1-683. [Chen Yingfang. Metropolitan Development: Politics and Sociology of Space Production[M]. Shanghai: Shanghai Classics Publishing House, 2009: 1-683.]

|

| [45] |

ODPM, Cabinet Office. Improving the Prospects of People Living in Areas of Multiple Deprivation in England[Z]. London: HM Stationary Office, 2005.

|

| [46] |

吴缚龙, 宁越敏. 转型期中国城市的社会融合[M]. 北京: 科学出版社, 2018: 1-204. [Wu Fulong, Ning Yuemin. Migrant Social Integration in Urban China[M]. Beijing: Science Press, 2018: 1-204.]

|