2. 复旦大学 信息与传播研究中心 上海 200433

2. Center for Information and Communication Studies, Fudan University, Shanghai 200433, China

中国正迎来“地铁时代”。截至2021年末,中国内地共计40个城市开通并运营地铁,运营长度7209.7公里。地铁不仅成为中国城市重要的基础设施,也构成人们城市生活经验的重要来源。作为地铁城市的典型,上海自1993年开通第一条地铁,现已建成中国最庞大的地铁网络。每天有千万乘客依赖这种拥有专用路权的交通工具穿梭于上海各个角落。如果说“城市的最重要功能是允许和鼓励不同人之间、不同人群之间的会面、交流和挑战,为人类的社交生活提供一个舞台”[1],那么地铁作为相对独立运作的交通技术系统,为当代城市的社交生活提供了新场景。人们在这里“遭遇了作为现代人、作为在新规则和需求结构中居存的他们自身” [2]。乘客们在乘坐地铁时不得不暂时离开原先的城市环境,进入相对独立的地铁空间中,他们与形形色色的陌生人相遇,展开着主动或被动的交流和互动,不断观察、学习和忍耐并获得各种体验。地铁构成了观察当代城市生活的重要窗口。

我国的城市地理学和交通地理学者已经开展了不少对城市地铁的研究,代表性成果包括地铁对城市公共交通网络通达性的影响研究[3],地铁对沿线住宅价格的时空效应研究[4],地铁站点可达性、客流与站点商圈零售商业结构关系研究[5],地铁客流的时空分布格局及特征的研究[6],基于客流特征的地铁站点类型识别研究[7],天气因素对城市地铁客流时空分布影响的研究[8],老年人地铁出行时空特征及与建成环境关系的研究[9],等等。这些偏爱量化方法的地理学研究极富价值,但它们关注的更多是地铁与外部空间的关联,基本未能聚焦地铁内部空间。其次,它们多是宏观、中观层面的描述、评估与预测研究,较少涉及微观层面的阐释研究。为了对地铁塑造的新型流动经验及其复杂意义提供更细致和微观的阐释,“深描”当代中国城市场景中地铁与其他城市公共空间不同的经验,需要更多元的研究范式和研究方法。

和汽车、自行车等一般交通方式不同,地铁是由车站、列车、通行管道等共同构成的相对独立的巨型技术系统与城市基础设施,其中介的人(身体) —地(空间) 关系有自身特点。地铁的运作不仅仅是技术性的,更是社会性和空间性的。在人与技术系统的会遇中,地铁得以“激活”并产生影响。进入地铁空间内部,探讨普通人在地铁中的通行经验,可以更好理解地铁技术中介的特殊人—地关系。本文选择上海地铁为案例,聚焦包括地理学研究在内的人文社会科学研究者越来越重视的日常交通流动经验,但不讨论乘客地铁出行的时间、效率或者具体的路程等,而是探讨他们在地铁出行中展开的各种社会交往与构建的社会关系,并将其视为理解当下以移动和流通为重要特征的城市空间的钥匙。研究借助流动性理论,将地铁空间视为“社会关系的扩展”[10],将乘客们的“地铁出行”视为重要的空间实践,阐释当下中国大城市中地铁流动性所开启的复杂社会交往关系,探讨地铁技术中介的独特人地关系如何得以可能。本文试图通过经验研究展现地铁日常通行中的复杂社会互动,这些社会互动虽然看起来是微观且转瞬即逝的,却在日积月累中推动着具有持续性特征的社会关系的形成,共同塑造出地铁的空间性。研究通过对以下问题的解答展现地铁中的微观交往与空间实践,以此理解地铁空间性的独特生成机制:①上海地铁中的规则如何被生产、传播与协商,这展现了乘客和运营者之间怎样的关系,又是如何塑造了地铁空间秩序?②乘客们在地铁通行中如何体验和感受差异,又是如何协调彼此的关系,陌生人之间的相遇对地铁空间性的塑造有着怎么样的意义?③传播媒介物伴随着乘客们的身体进入地铁空间后,如何改变了乘客的地铁通行经验,又给地铁的空间性带来了怎样的影响?

2 理论综述与研究方法城市交通是现代城市的核心问题之一,但其长期被看成为移动目的而不得不采用的手段,即一种“衍生的需要”,与之相关的假设是“如果人们不必移动,就不需要交通[11]。这长期影响了主流社会科学对交通的态度:交通常作为社会、经济之下的一个次级因素被考察。计量地理学研究者关注交通运输的距离和模式,以及交通运输所强加的货币或时间限制条件,却陷在了网络结构和流量的狭隘限制之中,而无法阐述交通运输用以塑造遍及全球的人类行为的多种方法[12]。宏大社会理论家用“流动空间”(space of flows) [13]和“虚无场所”(non-place) [14]等概念阐释现代流动性的负面影响,在对待交通时常常将批判性放在经验探讨之前。于是,交通运输成为一个“黑箱”,其本身涉及复杂经验反而甚少被深入探究[15]。

在关注日常生活流动的理论家认为,包括交通运输在内的日常流动,恰恰是社会生活得以可能的基础。学者们开始呼唤将现代城市当作持续流动的整体进行思考。席美尔指出,流动性是一种社会联结的行动,流动的过程也是对空间关系重新建构的过程。在其启发下,芝加哥学派的学者们关注现代城市生活如何“从各个方面被都市内部及外部的人和信息的循环所定义” [12]。

1960至1970年代,计量革命席卷了人文地理学以及与之伴随的城市地理学。受到计量革命的影响,交通地理学(transport geography) 或交通运输地理学(transportation geography) 兴起,并成为地理学研究流动性的主要分支。交通地理学将移动主体假定为“理性的移动者”,侧重分析交通运输规律、测算距离和成本、分析可达性,试图通过优化交通节点和网络来提高运输效率。它发展出的方法和技术也同时对城市规划、城市设计和城市管理等各个领域产生了影响。这种研究取向有其特色和价值,但过于强调“理性运动”和“机械建模”,常常简化了人类流动的多样性和复杂性。

近年来,人文地理学努力通过更新交通地理学的研究范式和方法,更好阐述交通运输用以塑造社会遍及全球的人类行为的多种方法。John Urry、Tim Cresswell、Nigel Thrift、Peter Adey、Mimi Sheller等一大批来自人文社会不同学科的学者试图通过将流动性置于“社会”定义之中心来重建社会科学,在全球范围内推动“流动性转向”[16]。人文地理学在流动性转向中构成了关键力量,并在与社会学、传播学、人类学等学科的跨学科合作与对话中做出了具有洞察力的理论贡献。2006年创办的跨学科国际期刊Mobilities中,地理学者构成了主要的作者来源。流动性理论之基本观点可总结为:第一,社会是由运动和流动性而非静止和结构所定义的,流动性意味着物质、符号或观念等维度的运动与移置,交通同信息通讯、旅游、移民、资本流动等一起共同构成当代社会流动性的重要维度。第二,流动并非“一个黑匣子、一套中立的技术和过程” [17],而是具有生产性的具身化实践(embodied practices),它在理性化的维度之外,还牵涉复杂的情感与体验。第三,流动性并非孤立地发生,而是始终牵涉或中介着其他的流动性或运动。第四,流动性是人与他人、与世界建立关系的方式,涉及规则、价值观以及权力。以此出发,流动性的“原因和后果逐渐地被认定为城市生活本质最重要的决定因素” [18]。现代人通过“流动性而存在并进行社会互动” [19]。尤其是近十几年来,流动性地理学(geographies of mobilities) 不断发展壮大,现已超越了传统交通地理学效率导向的研究思路,逐渐发展成为一种聚焦流动过程、主体性、空间和社会之间交互关系的地理学重要研究范式。流动性地理学把研究重心从传统的交通效率问题,调整到关注“移动着的人和物”以及与地方互动的动态过程,为理解人与空间关系提供了更加复杂、动态和关联的视角。如果说城市归根到底是通过运动、交往与行动塑造和组织起来的,那么交通与传播技术塑造的流动性构成了理解当代城市的关键。在流动性转向之下,交通(transportation) 与传播(communication) 的紧密关系被越来越多地认识与分析[20]。流动性地理学和传播地理学的学者们开始大量讨论交通运输构成性的面向及其在传播的互构关系[21]。从火车[19]、汽车[22]到航空旅行[23],从移民到移动通讯技术,大量相关研究展现了丰富的不同流动性是如何以各种方式建构当代社会生活的[24]。这些分析提醒,交通运输绝不仅是工具,它不仅重塑了我们时空体验,而且在宏观和微观层面都重塑了围绕着流动的社会关系。

如上所述,各种交通方式在微观层面以不同方式形塑人们的经验,组织人们的日常社会生活。从流动性视角出发,我们可以从微观日常生活层面细致观察人们城市交通出行的具体经验,讨论人们借助交通技术展开怎样的交往与空间实践,交通技术在与人的会遇中又是如何塑造围绕流动的社会关系,进而在技术、人与空间的关系中讨论城市交通的传播地理。如果说城市中的其他交通方式多数是在城市道路等既有基础设施上运作的,那么地铁与其他交通的关键不同在于,其是城市中具有独立路权和相对隔绝的大型交通系统。因此,和城市其他路面交通方式相比,地铁在显见的运输功能性之外,对城市公共生活和日常经验的影响尤其巨大。文化研究者分析了地铁对人类主体权力的消解以及把城市实体空间转换为拓扑欲望空间的力量[25],传播学研究者解释了地铁在城市想象的流变中扮演的角色[26],等等。但地铁的意义不仅是符号上的,更是物质上的。对地铁流动性的探究还需要回到物质性和身体实践中[27]。作为由相对固定的车站和轨道空间以及穿梭往来的列车构成的综合性载具[28],地铁始终中介着人、物、信息的流动性。地铁中每个人都是“移动单位”(vehicular unit),都“可被看做一个包裹在柔软的、暴露的外壳中的飞行员,这个外壳就是他的衣服和皮肤” [29]。这里常给人们一种不存在互动与交流的假象——事实上并非如此。乘客们搭乘地铁时,自觉或不自觉地与其他人和物产生关系并相互影响,这些都必须被重视。关注空间关系、聚焦人的主体性和空间建构的地理学,从普通乘客的日常出行经验出发讨论地铁的流动性与空间性,可以对地铁塑造的人—地关系提供具有洞察力的阐释。

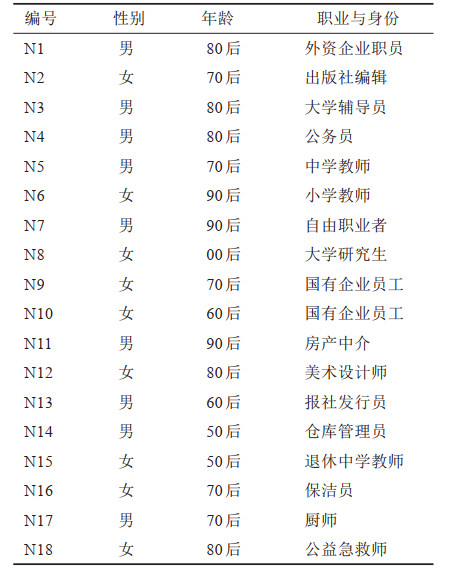

研究者作为地铁常客,连续多年乘坐地铁在上海不同区域穿梭往返,并在多条线路车站和列车中做长期观察。研究者高度融入研究对象,大大增加了研究的真实性[30]。因拍摄等方式易被视为侵犯隐私,研究主要采取了文字方式积累田野笔记。相比传统地理学多“基于地方”(placebased) 的研究思路,本研究采用了流动性地理学“基于人” (people-based) 的思路,探究不可分割的个体在连续时空间中的行为,致力于捕捉个体复杂变化的流动性特征,尽可能还原其流动过程中所暴露的地理情境,深入研究流动性下行为与时空间互动的内在机理[31]。此外,研究者选取18名上海地铁乘客(表 1) 就他们的地铁经验进行了半结构式访谈(本文对访谈对象作了匿名处理),以覆盖观察难以捕捉的面向。

| 表 1 受访者基本信息 Tab.1 Profile of Interviewees |

研究在选取访谈对象时使用了目的性抽样(purposive sampling) 与异质性抽样(diversity sampling) 结合的方法。根据研究的目标和主观的分析来选择和确定研究对象,确保访谈那些能为主要研究问题提供最大信息量的研究对象。同时,还通过异质性抽样来涵盖不同类型的访谈对象,尽可能在职业、年龄、性别和出生地域等方面最大限度地覆盖、反映研究对象的差异。通过深入、细致的追踪访问,收集到充足的访谈资料,以达到信息饱和(saturation)。研究努力“新奇化”(exoticize) 城市人习以为常的地铁经验,让其“从熟悉的事物转变为不熟悉的事物” [32],进而在学理层面对日常经验进行深入反思,在身体—技术—空间三维关系中审视地铁的日常流动性及其意义。

3 “契约空间”的塑造:地铁规则的传播与乘客—运营者关系的建构 3.1 地铁显性规则的呈现与一般的交通方式不同,上海地铁在城市中构成了相对独立的交通系统。地铁车站门成为外部城市空间与内部地铁系统转换的“界面”。乘客经此“界面”进入站内空间,就会明显感受到规则的转换——这种感受来自于上海地铁规则的符号化和物质化展现。上海地铁空间的文字标识和图示数量远超一般的城市空间——在车站出入口,有指示方向和街区的标识。在站厅层的通道中,有指示方向和禁止翻越的标识。在电动扶梯旁,有乘坐电梯须知的标识。在站台旁,地面上有等待区和下车区标识。最详尽的规则文本当属《上海市轨道交通乘客守则》,规定了乘客上海地铁必须遵守的规则,如不得乞讨、躺卧、收捡废旧物品;不得擅自设摊、停放车辆、堆放杂物、卖艺、散发宣传品或者从事销售活动;不得吸烟,随地吐痰、便溺,乱吐口香糖渣,乱扔纸屑等杂物;不得携带动物(导盲犬除外);不得携带自行车(含折叠式自行车);不得攀爬或者跨越围墙、栅栏、栏杆、闸机;不得使用滑板、溜冰鞋;等等。虽然极少有乘客会细究这些图示与条款,但是它们的象征性力量依然持续存在,构成了上海地铁空间的支配性修辞。它们主要基于安全、便利和效率的考量而设计,但也会根据地铁的运营情况和其他城市地铁运营的经验不断调整。

如果说遍布各处的文字标识和图示构成了上海地铁中的符号化规则,那么出入口闸机、安检人员与机器,地铁通道内的围栏,电子语音提示,都以更物质化的形式展现着上海地铁中的规则。为了避免所谓自发甚至危险行为带来的不便乃至危害,运营者不遗余力地通过引导、禁止、监督乃至惩戒等方式展开地铁空间治理,确保所有个体遵守地铁准则,从而保证上海地铁系统运行的安全和有序。上海是我国最早建立轨交远程监控系统的城市之一。2009年底前,上海所有地铁车站、车厢内的各个角落都安装了彩色摄像机。遍布各处的摄像头,将上海地铁空间转化为由精密的电子信息安保系统覆盖的“物理—电子空间复合体”(cybrid) [33]。基于无数技术与实践的复杂链接之上,通过交织连接、源源不断的电子信息流,上海地铁的“电子全景敞视主义”(electronic panopticism) [34]成为不打扰乘客却可支撑规则落实的有力保障。

为了确保上海地铁的安全与效率,运营者也会主动改变规则。比如乘客进站后需要先安检然后刷卡或者刷手机过闸,但在“五一”、“十一”等特殊时期,某些站点人流量过大,售票机来不及出票,安检也来不及维持,导致等待队伍过长,为防止人员拥堵造成事故,运营者会采取应急处置的方法,免刷卡免安检直接过闸。一些上海地铁车站厕所位于闸机外部,乘客们紧急出站如厕时,运营者也会为乘客打开临时闸门,甚至为临时出站者发放“上厕所凭证”,方便乘客厕后直接返回。因此,虽然上海地铁规则看上去和多数城市并无二致,但在具体实施的过程中,经常会展现出本地化的特色。

3.2 规则的协商与意义的转化上海的地铁乘客并不仅仅是规则被动的接受者。首先,偏离行为在上海地铁中从未缺席,而对偏离行为的态度也未必一定是一边倒的谴责。比如对最典型的偏离行为逃票,有些人指出应该区分主动还是被动逃票,被动逃票是可以理解的,因为自己最早在国外坐地铁时也有过被动逃票的经历(N1)。经常可见的发传单和乞讨也构成了上海地铁中偏离规则的典型,它们与大都市整洁和现代的形象格格不入,成为治理和驱逐的对象,却未必引发乘客的反感。比如有访谈者(N6、N10) 就表示对地铁里发传单并不十分反感,有时候它们常会提供有价值的信息。虽然运营者在宣传中始终强调地铁乞讨者的职业化特征,但还是有访谈者(N1、N3、N12) 表示在地铁里如果碰到乞讨会适当给钱。上海地铁推出了微信举报乞讨功能,也通过微博发布乞讨排行榜等,但不少乘客对此不以为然。少数访谈者(N2、N3) 认为,乞讨权也是个人权利的一种。N2甚至认为,公布乞讨榜涉嫌他人隐私,也有“与穷人较劲”之嫌。因此,上海地铁规则的传播始终不是单向的,而是弥散式的。上海地铁乘客们即便不破坏规则,也可以通过自己的方式讨论规则的合理性。

在一些情况下,乘客们推动规则的再生产,将运营者的角色从监督乘客的秩序维护者转化为被监督的公共服务者。上海地铁运营者在国内较早提供了24小时投诉热线,为乘客反映各种运营问题提供便利。在进出站的规则上,上海地铁中就曾出现过非常多的协商。比如上海地铁有自己的官方出行软件“Metro大都会”APP,乘客们最早刷码进站只能用该软件,颇为不便。很多乘客对地铁出行是否应该由特定APP垄断展开讨论,认为为更好维护上海地铁的公共性应取消特定APP的特权,把选择权交给乘客。在很多乘客的据理力争下,2022年9月起,上海地铁乘车二维码也开放到支付宝、微信等主流软件,集“健康码、场所码、乘车码”三码合一的“一码通行”功能也一并开通,乘客主流软件可实现扫码过闸乘车功能。也有乘客反映,上海地铁同站进出收费不合理,地铁站点A刷卡进去以后,发现进错站了再出来,会收取3元费用,故而建议上海地铁可以在一定的时长限制内,取消同站进出的费用。对此,运营者回应,今后也将研究在政策上及技术上取得法律支持的办法,例如通过实名制或人脸绑定、个人信用绑定等方式实现在同一站点短时间内进出站免扣费。

“禁食令”(禁止车厢内饮食,违者将被处以最高500元罚款) 的故事也颇具上海特色。“禁食令”曾被拟纳入《上海市轨道交通管理条例》修订版中。这在征求意见时引发广泛争议,反对者觉得不应该一刀切,认为地铁里吃东西只要不影响他人和破坏环境也有情可原。“禁食令”最终未被写入新版《条例》,相关的罚款措施也未被执行。上海地铁运营者在车厢语音播报、官方宣传平台等也多次强调不得在车厢内饮食,但还是以引导为主,并非“一刀切”地要求禁止饮食,并不会忽略个别人员的客观合理需求,从而达到平衡公民的基本需求和社会规范目的。这种被称为“柔性禁食”[35] 的举措体现了上海地铁规则的弹性特质,也展现了上海地铁乘客市民意识对地铁规则制定的影响。

上海地铁在2000年“世博年”开始了安检制度,也是国内较早实施全面安检的地铁系统。不过相比其他城市地铁,上海地铁安检只查行李不查人,但对一些乘客而言已意味着不便。由此带来抵触情绪也在所难免。2014年一项调查称,近八成乘客不配合上海地铁安检[36]。多位访谈对象也对为何不喜欢安检表达了自己的意见。如N1表示,“早高峰时间紧张,耽搁点时间可能就得赶下一班地铁了,每人都安检只会让进闸机速度更慢。坐地铁不该带什么我们都清楚,背着包就要安检真没啥必要。”N2则抱怨安检机器不干净,“乱七八糟的东西都在传送带上放过,有时还黏糊糊的。从来没看见他们清洁过。”互联网上关于上海地铁安检的公共讨论也非常丰富。有人爆料安检员区别对待、执法开小差;有人指出安检设备存在辐射风险;有人质疑安检耗费过多人力和财力。运营者始终对质疑和批评作出积极回应,不断重申安检对地铁安全的必要性,就安检仪器辐射无害健康、对安检员进行全面监督等大力宣传。即便如此,地铁安检在上海引发的争论依旧未曾停歇。在上海本地网络交流平台宽带山论坛上,不少批评将甚至地铁安检定义为对上海城市文明和城市居民自由的破坏。有批评指出上海地铁安检本属仅为世博期间举措,但后来没有取消,是劳民伤财之举。更有一些批评指出,上海地铁中不少外地安检员对上海没有认同感、归属感,心里带着不平衡,对检查对象有选择性,避险畏难。因此,即便是一些看似未有改变的上海地铁规则,在某些情况下也足以成为城市观念碰撞的“角力场”,围绕它的讨论与协商也常带有地方性的思考。

如今,在多数上海地铁站,安检人员会挥手或用言语提醒乘客安检,但除部分乘客会将包放上安检传送带,不少乘客会选择打开包给安检员检查。对于加快步伐、避之而过的乘客,绝大多数安检人员也很少强行阻拦。访谈者N3表示,“大家都不容易,彼此体谅吧。每次安检时我总是拉开包给他们看,他们一般也就瞄一眼甚至瞄都不瞄就放过了。”有访谈者(N6、N12) 表示,上海地铁相对北京、重庆等城市,在安检执行上更加宽松和富有弹性,因此去外地城市坐地铁面对严格到“死板”的安检会不习惯。上海地铁安检的宽松和弹性被解读为上海城市治理上的灵活性和对市民的尊重。

3.3 隐性规则的学习与创造上海地铁有着独特的节奏和逻辑,一旦进入此空间,乘客除了熟悉常有明文规定的显性规则外,还必须尽快学习适应这里的隐性规则。如果说显性规则的学习更多关乎乘客的文明举止,那么隐性规则的学习则关乎乘客的出行智慧。在日复一日的地铁通行中,人们逐渐将这些规则自然化,并内化为个人行为准则。通过不断地学习,养成了“一种持续不断的自我监控,一种对行为高度细致的调节”,“以使自己在繁忙的交通中安然无恙” [37]。

进入上海地铁乘车“刷手机”常比“刷卡”更需要技巧。熟练的乘客在刷手机进闸机前往往提早做好准备。N3就表示,自己会在进入地铁站入口时就把手机的蓝牙功能开启,打开APP调出二维码,不然到了闸机口再开就会很耽误时间。N4则表示,虽然开通的手机NFC刷卡功能更方便,但是APP搞优惠活动时还是宁可多花时间调二维码。有时乘客的过度熟练也会造成失误或麻烦。在手机刷码普及前,经常有乘客把卡放在包内,试图将包的某个位置贴近感应区进站,但机器识别不出,只得将卡从包中拿出。

乘客不断吸纳规则使其成为开启个人身体移动实践的资源,外在强制逐渐向自我约束过渡。熟练的乘客不仅熟稔规则,更能灵活地发现差异与缝隙,与规则共舞,谋求身体舒适度和移动效率。上海地铁曾参照国外城市做法,倡导乘客做电动扶梯靠单侧站立,空出另一侧方便有急事的人通行,这一做法很快被发现存在安全隐患被废弃了。但“左行右立”作为一种地铁中的身体习惯并未被抛弃,而是被转化为一种更灵活且充满智慧的实践:在人流未达峰值时,乘客们常会主动将左侧的位置让开;而当通勤高峰时,扶梯左右两侧一般都会占满人。熟练的乘客经常会遵循“最小努力原则”(principle of least effort) [38]这一移动法则,让自己尽可能少走“冤枉路”,以克服地铁空间中的“距离暴政”(the tyranny of distance)。N7表示,在搭乘地铁2号线时会在最靠近入口的自动扶梯下,找到列车末端的站台,因为列车末节车厢常常要空一些,而且到站后从末节车厢车门下车离上站厅层的自动扶梯最近。不少上海地铁车站中设置了“快速换乘通道”,特别熟悉车站空间规则的乘客可以从一条线路的站台层走到另一条线路的站台层,而无需进入站厅层换乘,能少走很多路,也节省时间。很多乘客会根据自己的实际情况选择换乘的行走路线。N5表示,地铁换乘“随大流”常会走冤枉路,他在地铁换乘时常会留心有没有快速换乘通道,即便这样会浪费一些时间。N9则表示,一般情况会直接走快速换乘通道,但如果带着行李箱还是会坐电梯直达站厅层后再去换乘,因为快速换乘通道没有电梯。最老练的乘客,即便进入不熟悉的车站,也能迅速找到最适合自己的路线。乘坐上海地铁虽不像驾车那般需专业培训,但也牵涉日常城市技能(everyday urban competency) 习得的过程。这个过程不仅是遵守规则,更是充满能动性甚至创造性的。乘客们不断运用意会知识,展开“规范性的即兴创作” [39],用“灵巧的身体”取代了规则约束的“驯服的身体”,灵活地演绎着现代城市的生存智慧。

上海地铁空间中运营者通过规则的符号化和物质化体系展开空间治理,以保证地铁运行的安全、效率和秩序。但在规则的实施中,上海地铁乘客们以主动偏离、协商、吸纳或挪用等方式推动规则的再生产,将运营者的角色从监督乘客的秩序维护者转化为被监督的公共服务者。运营者与乘客不断展开合作或是协商,而上海地铁规则的意义由此转化,其不仅是运营者规范乘客和治理空间的手段,更是同时对运营者和乘客加以监督和赋权的契约。地铁乘客和运营者之间的动态契约关系并不以具体乘客和管理者的变化为转移。而上海地铁也在规则的传播与转化中,被不断塑造为富有弹性和生命力的“契约空间”。

4 流动的“展演空间”:“具身性交流”与乘客间关系的建构 4.1 为了资源而竞争同很多城市不同,地铁在上海已成为运量最大的交通运输方式。据《上海市综合交通运行年报》和《上海MaaS公共出行年报》数据,上海地铁客流占公共交通客流总数的70% 以上,也远超网约车和出租车。高峰期间上海地铁简直是“通勤地狱”(commuter hell) [40]。不断与大量流动的陌生人邂逅,与其说礼貌和享受,倒不如说高度紧张才是乘客最普遍的状态。如果说街道交通的竞争主要发生在驾驶员之间,地铁中乘客为了维持理想的移动速度或者占据较舒适的位置,自己就不可避免地加入竞争。这时“每个人都暴露在别人的眼光之下,每个人都无法拒绝自己看到的景象”,他们“不用参与公共行动,自然而然地成为公共场景的一部分” [41]。

在高峰期间上海地铁中竞争常在上车前就开始了。上海地铁站台候车区设计有黄色文字和符号标识区分下车区域(正对车门) 和上车区域(下车区域两侧)。然而,准备上车的乘客常不会在指定上车区域内等待,不少候车队伍一开始就排在下车区域内。即便队伍前端守规矩的乘客排在指定上车区域内,后到的乘客常常也会自觉或不自觉地进入下车区域,一些乘客则直接占据比先到者更前方的位置,这常会引发先到者的不满。熟练的乘客听到列车到站前的声音时,就已严阵以待;在列车停靠准备开门时,他们就进入紧张状态,准备以最快速度占得车内有利位置。

上海地铁列车中的竞争更常见。在高峰期间,座位是需要竞争的稀缺资源,并不仅在于坐着感觉更舒适,更在于能够最大程度避开拥挤人流的摩擦。两排座位前的站立空间在高峰时也是需要竞争的位置,这些位置不仅意味着可以最大程度地避开从车门上下车的人群、减少身体碰撞,而且更容易获得座位。N8就表示,“我乘坐地铁时会往里面站,不敢站在两侧门中间,地铁是两边轮换着开门的,上下车的人潮都会把你挤晕。”上海地铁在车厢首尾设计了可以放置物品的置物台,带着厚重背包、行李的乘客,在座位被占满时,也常选择车厢首尾的位置站立,将行李放在台上。有趣的是,当列车内相对不那么拥挤时,伴随着人流的减少,座位的稀缺性也跟着下降了。由于站立同样很舒适,许多乘客看到空位后依然会选择站立。N9就表示,“在办公室一坐就是几个小时,地铁上面如果人不多,站着更好,对身体也有好处的。”当列车越拥挤时,座位越稀缺,乘客对座位的渴望反而越强。上海地铁中十分普遍的乘客间竞争行为营造出一种混乱感,这种明显缺乏秩序的景观常被人们视为上海地铁文明有待“提升”的关键证据。N3表示,上海地铁的抢座现象明显比广州深圳等其他大城市要突出。N5则认为抢座多可能和上海老龄人口比例高有关。不管怎样,这些地铁中频繁发生的“对抗性紧张”,并非“纯粹消极的因素、否定性的机制” [42],它们构成上海地铁中乘客间互动的重要面向。乘客们正是通过竞争开启了具身性交流,协作生产出上海城市生活特有的秩序和节奏。

4.2 地铁列车中的自我展演与人际互动在地铁列车中,乘客们多少变成移动的“辅缺主体”[43],但并非可以高枕无忧。如果说汽车在城市道路中行驶时,乘客多数情况可将注意力投向外部的城市环境,在地铁列车中乘客更多需要面对“外部无风景”的状态(除了电子广告牌与LED屏幕),将更多注意力投入车厢内部。面对着同行的陌生人,每位乘客“必须时刻留意,维持一个与那些发生在他周边的事情相关联的可行的位置,他将开启与那些熟悉或者不熟悉的人的姿态交流,以维持这一位置” [29]。这是一种心照不宣的合作。

多数情况下,上海地铁乘客会努力“在他人面前维持良好的自我形象” [29],避免被视为格格不入的外来者。在车厢中,相比坐与站,蹲与靠常常被视为不文明的体态。而坐的地方也有讲究,席地而坐或坐在行李上都是不雅观的。当然,更多情况下“文明市民”的角色扮演是通过大都市人的“矜持”、“克制”[44]实现的。每个人都努力不去冒犯他人,同时也保护自己不被他人冒犯——在有限的空间中不断展现出“茫然眼神”,回避彼此的注意焦点。“礼貌性忽视”(civil inattention) 被普遍采用:“给予他人足够的注意,以显示他对他人在场感觉良好(并且公开承认已经看到他);另一个时刻,他必须逃离他人的注视,表明他不构成一个吸引好奇的目标” [45]。乘客们彰显着自己的无为(inactivity) 倾向,努力保持与陌生人的距离,将口头交流控制在最低限度,并尽可能减少肢体接触。这种倾向在座位选择上也有所体现:上海地铁列车上最受欢迎的是座位两端近门位置(与其他座位相比,两端的位置只有一边有邻座乘客)——一旦近门座位空置后,旁边座位的乘客经常会主动挪至近门位置。受访者N9调侃,上海地铁的“爱心专座”设置在联排座位中间而不是两端更加妥当,要坐“爱心专座”就得坐在中间去。

在这里,“外显化”(externalization) 也是乘客间常使用的互动方式:个人常需用表情、动作甚至眼神进行“意图展示”[29],当然有时仅仅是单向的审视和判断。比如上下车、经过他人、让座时“外显化”这种非语言交流尤其常见。当然,这种仅仅依靠眼睛进行的判断也会出现问题。N7就袒露过自己曾根据外表判断一位微胖的女性是孕妇并向其让座,却被对方谢绝的“囧事”。虽然陌生人之间较少用语言交流,但这里通常并不安静,除列车运行噪声、报站、移动电视声,熟人同行时常会发生交谈,打破车厢中的沉默(如果朋友在地铁上偶然相遇,那么寒暄作为一种礼貌的举动更是几乎必不可少)。N10就表示,自己常会在下班时和同事乘同一列地铁回家,两人平时在不同部门交流机会不多,但在地铁上反而可以从上车聊到下车。平时可能仅是点头之交的同事在地铁这个陌生人空间中形成了一个“熟人小组”,将枯燥的通勤时间转变为发展人际关系的契机。

陌生人间的沉默也常会被偶然事件打破。如有人向同车乘客询问站点或者线路所在,而同车乘客也会善意地用语言提供帮助。又比如当座位上的乘客在拥挤的车厢中翘着二郎腿或者用行李占着座位旁边的位置时,旁边的乘客常常会用语言提醒。当然,争吵也时有发生,这往往是源自空间竞争或是身体碰撞所引发的不愉快,而个体之间的争吵常会引发其他乘客的注意甚至进一步的介入。伴随着挤车或是列车运行中的摇晃,肢体摩擦和碰撞几乎不可避免,也通常会被原谅(只要是“适度”,不被同行者认为是故意的,便不触犯“礼貌性忽视”的准则)。但正因如此,这也成为隐藏刻意碰撞用意的方式——这常构成“揩油”的主题,要求被碰撞者(尤其是女性) 不断学习如何区分故意和无意碰撞。

上海地铁某种程度上类似于桑内特笔下被动的公共空间。在这里“每个人都有不被打扰的权利”,而“若想参与到公共生活之中去,而又不被这种公共生活所淹没,唯一的方式便是在公共场所保持沉默” [41]。地铁中人们通常通过沉默的身体在场演绎着自身的被动参与——与陌生人说话不仅需要积极的态度,有时甚至需要勇气。但上海地铁又展现出与桑内特论述的西方城市公共空间的差异:第一,上海地铁的拥挤程度使乘客们常常打扰他人,并有可能促发功能性的言语交谈;第二,熟人一起进入地铁空间后,常会在同行陌生乘客毫无兴致的表情之下,用和平时一样甚至更响亮的声音交谈。一节车厢中同时有几组群体交谈非常常见,上海方言、外地方言、普通话、英语,常常混在在一起,它们与列车运行、报站、电视播放声等一起,共奏出独特的上海地铁列车协奏曲。

4.3 遇见“他者”:空间差异性的表现与感知上海地铁浓缩了城市的异质性,与身份迥异的他者相遇成为必然。不同阶层、地域、年龄的人因为通行需要暂时地聚集、又迅速地分散,构成了“多重时间、多重空间、多重关系网络的并存” [46]。相比一般城市空间,异质性更突出地通过外表与举止等视觉方式被展现和感知。

老年人在主流话语中属于“被保护者”,但在高峰时间的上海地铁上他们常变成“不合时宜者”。N1、N11、N12等访谈者表示,老年人完全可以错开高峰时间乘车,和年轻人一起挤地铁非常危险,完全不明智,年轻人也很累,看到了还要让座。另一些老人因为在地铁资源竞争中常主动且激烈,被视为缺乏教养的群体。N13表示,最怕和“40”、“50”后一起挤地铁,因为他们完全不守规矩。相比这些虽被诟病却也熟悉地铁节奏的老人,另有一些老人则对地铁时空全然陌生。研究者曾观察到有头发花白的老先生和家人打算一起坐地铁出行,老先生用上海话问工作人员,“我们该乘几路啊?”他的语言凸显出他对上海地铁的陌生感(因为上海地铁是用“线”而不是用“路”表示的)。另外研究者还看到有老人手持卡却不知道如何进站,多次受阻后被工作人员教导如何使用卡片进站。上述老年人都不同程度上构成了与主流乘客截然不同的“他者”。

在城市空间中穿行,不熟悉会带来焦虑感,因为未知的区域被视为不安全的。迷路、需要向陌生人寻求帮助、迟到、错过车站,都是因为信息的缺乏、失去控制,以及失去独立性,造成了充满压力的经历[47]。因此,对外来者而言,乘坐上海地铁常是更紧张的经验。部分外地乘客由于不熟悉上海地铁的时空规则,在迷宫般的车站中进退两难,在乘车时也赶不上节奏,同行者有的冲上列车有的则被关在车门之外,乘错方向,或者坐过站等经常发生,透露出与地铁格格不入的“他者”身份。N12甚至表示,自己在地铁上可以很容易地辨识出哪些人是“外地人”,因为“外地人”和上海人在穿着、气质、行为上都是截然不同的。当被问到界定外地人的标准时,她的回答又非常模糊。上海地铁中的不“文明”行为也经常与外来“他者”联系在一起。在地铁中吐痰、嗑瓜子、纵容孩子大小便等常被视为外来他者无法“由精神(理性) 管理身体(欲望),控制自己的举止动作,以维持公共场所的秩序和卫生” [48]的体现。不过这样的观念也在近年来经常受到挑战。N14就表示,地铁里很多外来人比本地人更文明,而且给老人、孕妇让座的是外来人居多。

上海地铁中另有一些他者颠覆了我们习以为常的乘客身份。一些未被明令禁止的“怪异”乘客和行为艺术越来越多地出现。如果在广场、街头表演并吸引市民围观,有可能会受到城管等部门的“关照”,上海地铁客流量大、流动性强,也没有相关的禁令,让公共展示和行为艺术表演既容易持续又容易产生影响。它们不管是出于何种目的,都在某种程度上打破了上海地铁的既有氛围。如果说早期类似“木乃伊”“超人”“粉红男郎”之类的地铁表演遭受了较多非议,那么伴随着COSPLAY文化的普及,越来越多人对表演表示了包容。N8就表示自己喜欢地铁中的怪异表演,因为它们的“反常”给无趣的通勤增添了许多欢乐。对许多上班族来说,地铁是连接“家庭”与“工作”之间的纽带,只要一离开地铁,他们就将在公司职员和家庭成员之间转换,回到自己惯有的生活轨道中去。因此,选择地铁这个“中间地带”扮成不同角色,有时也成为一些上班族暂时展现自己另一面的方式。

人们在上海地铁中与大量陌生人相遇,他们互相竞争也彼此合作,通过动作、表情、言语等进行持续的“具身性交流”。对那些在家庭和单位间两点一线的上班族和沉迷互联网的“宅局族”而言,即便他们缺乏时间或耐心在广场、公园和社区中逗留,一旦搭乘地铁便进入了公共生活的领域。各种有意或无意、复杂且充满意义的“具身性交流”,不仅仅是言谈,更是视、听、触甚至嗅觉等感官的全面调动,身体知觉被充分情景化,构成了以陌生人为主导的地铁乘客间关系稳定且具持续性的面向。差异性始终存在,但常常通过程式化的方式被感知和判断。与主流不同的人群,常成为新奇、紧张乃至回避的对象,也挑战着关于地铁出行的惯常认知。各种地铁故事通过互联网在更广阔的城市空间中登场,也让这些日常生活中生成的情感与体验缓慢而深刻地渗透到上海的城市文化和精神生活中。由此,上海地铁不再仅仅是服务乘客通行的理性过渡空间,更成为充满情感与故事的流动“展演空间”,构成上海城市地理和日常生活的有机组成部分。

5 虚实交融的“混合空间”:传播媒介对地铁空间意义的重构 5.1 地铁“伴侣”:开启媒介化流动只要乘上地铁列车,人们就必须以自己的方式度过这段既非工作又非休闲的“居中”(in-between) 时间。相比公路上行驶的汽车,地铁列车运行要更加平稳,振动和颠簸感都要少得多。这也为在运行的地铁车厢中阅读、观看电子设备创造了基本条件。乘客们可选择更多的方式打发时间,而不用担心晕车等困扰。从报纸、图书到MP4等,不同的传播媒介都成为合适的地铁“伴侣”。上海是国内最早发行地铁报的城市,《i时代报》、《新民地铁》等地铁报曾连续多年在早上班时间免费发放,使早高峰期间的地铁读报一度十分普遍,但2015年伴随着报纸的衰落变得越来越罕见。相比之下在地铁中读书一直存续,且常被视为有格调和有文化的表现。N15就表示,地铁10号线因为经过几所大学,乘客里“文化人”特别多,经常可看见有人手捧书籍阅读,不像8号线上都是玩手机的人,几乎看不到读书的。虽然阅读是相对私密的活动,但在地铁列车中,乘客手捧的书籍时时向他人透露着身份、爱好乃至品位。比阅读更为常见的是,乘客用便携电子设备及耳机组建个人视听系统。由于列车运行时声音不小,要能听清内容要么将耳机音量调至较大,要么得更好地隔绝外部声音。N2表示,自己在地铁上听音乐一般会不自觉地调高耳机音量,下车后才会意识到太响。当耳机无法有效地隔绝声音时,或者乘客使用外放功能播放视频与音频时,个人视听系统播放的声音会弥漫到整个地铁之中。2020年《上海市轨道交通乘客守则》新增了电子设备声音外放的禁止条款,但私人空间的电子声音扩散到公共空间的情况还是时有发生。

如今的智能手机整合了先前多种媒介的功能,成为上海地铁中最常见的多功能融合娱乐终端。人们可以用手机听音乐、看电影、阅读电子书或者玩游戏。这导致的后果是,上海地铁中的其他便携媒介越来越少见,但人们的媒介化娱乐和休闲方式却越来越灵活多样。这些媒介化休闲方式也会适应地铁的节奏。N16就表示,在地铁上追剧打发时间是必备的生活技能,而自己在地铁中追剧经常会频繁使用倍速功能,在看到比较冗长的剧情时直接划过到下一个节点,在下车前把剧看完。

通过把传播媒介带入“居中时间”,上海地铁乘客们将被地铁运载的“被动时间”转变为自我掌控的“主动时间”。他们就像泽鲁巴维尔(Eviatar Zerubavel) 描述的那样,“成为深谙‘打发时间’艺术的专家”,灵活地用各种活动“‘填充’失去的时间” [49]。乘客们通过各种媒介化娱乐和休闲方式,把乘坐地铁的时间“装备”得更富生产力。即使这也许意味着商业资本对个人生活的更深入控制,我们也必须承认,便携式传播媒介带给乘客们更多“装备”这一“居中时间”的选择,也将地铁旅行从理性的工具性流动转变为个性化并可能充满趣味的“媒介化”流动。

5.2 流动中的永恒连结:手机对上海地铁社会关系的拓展上海地铁一开始就以积极姿态拥抱移动通讯网络。在手机普及的21世纪初,上海地铁运营公司就完成了地铁手机信号覆盖工程。手机让乘客可以在移动中与远方的他人联系,重构了一种习以为常的社会经验[50]。乘客在陌生人的包围中,通过手机与远方不在场的他人展开交谈,成为地铁(尤其是列车) 中的常见情形。当然,运行中的地铁列车通常并非手机通话的理想场所:当手机通话因噪音太响或者信号问题而被扰乱时,乘客会给对方解释,自己在地铁中听不清楚,承诺下车之后再联系。从某种程度上说,手机促成的远程联结对地铁乘客不仅构成权利,也成为义务——工作和生活中的义务由此延展至到运行的地铁列车之上。携带手机的乘客也将城市生活中的各种交往关系通过作为节点的移动身体带入地铁空间之中。地理远近不再决定关系的强度,对乘客而言,远方的对话者常比列车上邻近的同行者更重要。与手机的强大功能相伴的,是它们越来越与乘客的身体密不可分。多数上海地铁乘客都会将手机携带在身边,即便未必一直使用它。一方面手机在不少情况下会成为乘客在地铁中展现自我的新方式,另一方面手机也成为乘客安全感的来源。N2、N14、N15都表示自己从不会像许多人那样在地铁里用手机看视频或是打游戏,但会经常查看手机,判断是否有人来电或者发来微信。不论在地铁中如何使用手机,对绝大多数乘客而言,完全离开手机简直难以忍受。地铁的高度流动性,恰恰为乘客与智能手机组构的“赛博格”提供了绝佳的环境。

免费WiFi的全面铺开和4G、5G网络在地铁中的普及,进一步增强了移动网络的联结性。为了让乘客不至于因为手机断电“离网”,上海地铁越来越多线路的车厢内设置了应急手机充电装置,并安装了可折叠放置台,可将手机放置在台面上充电。乘客不再需要“上网”,而是无时不刻不在数字网络之中。这为乘客在地铁这个看似隔绝的环境中实现“永恒连结”[51]提供了实际和想象上的保障。乘客们得以不断与地铁外世界保持联系而大大增加了地铁中社会交往的频率和种类,但他们也越来越多地加入“低头族”的行列。移动数字网络的便捷性有时会与地铁车站(要求乘客自主移动) 的安全准则相冲突,尤其在车站中行走、乘自动扶梯时看手机,容易导致危险。不同于先前的通讯网络,数字移动网络不仅使地铁乘客们在不用打扰同行者的情况下可以不断确认自己与外在世界的连结、对生活节奏的掌控,满足“接近的强迫症”(compulsion to proximity) [52],而且因为感官刺激主要来自手机,乘客有时甚至会失去在城市中穿行的感觉。N17的感受特别典型,“在地铁上认真用手机时,你会完全忽略周围人在做什么。一旦跟朋友们聊得忘乎所以,地铁里再拥挤你都会忘记。”在地铁列车上过分专注于手机常导致坐过站、物品被偷窃的情况,也微妙地喻示了手机代表的信息流动性给地铁既有空间体验带来的微妙且深刻的改变。

更有意思的是,由于地铁车厢内噪声过大等原因,乘客们在移动的地铁车厢中“定位”也越来越多地依赖手机而非地铁报站语音或者显示屏。列车行驶到哪里,离开目的地还有多远,都可以通过智能手机实时查询。N11表示,自己专门下载了一款提供地点到站提醒服务的APP,用了之后在地铁上就不太会因为疏忽而坐过站。地铁中数字媒介提供的“永恒连结”不仅仅是和外部世界的持续性联系,更意味着持续性的对行程的掌控感和安全感。数字化的移动媒介与移动网络,反而在流动的地铁空间中构造出了相对的固着感,这种数字网络之中的“栖居”也为地铁中地方感的塑造提供了可能。

5.3 数字媒介与上海地铁空间性的重构手机与移动通讯网络通过对社交情境的影响,重构了上海地铁的空间性。在电视时代,“地点和媒介同为人们构筑了交往模式和社会信息传播模式……地点创造的是现场交往的信息系统,而其他传播渠道则创造出许多其他类型的情境” [53]。移动数字网络对场景的打破和重构更彻底,让乘客在局促的物理空间内快速转换于不同社交场景之间成为可能。

主要由陌生人构成的上海地铁列车本身是“前台性”较强的空间。手机和移动数字网络营造出的个人化环境看似意味着“后台”的重新建立,但实际情况复杂得多。当地铁中手机用户不希望远在他方的交流对象知道自己所在的物理环境时,地铁空间便同时成为实体空间人际关系的“前台”和手机中介的远程交流关系的“后台”。使用手机的地铁乘客不仅要留意与自身对话的身体不在场的他人,也要关注那些身体在场的同行者,即便这些同行者是陌生人。于是,“我们就像是有了两个表演的前台” [54]。在日常空间中,手机用户可以通过转换物理空间来创造区隔,以缓和不同场景的嵌合可能带来的冲突与威胁。而在相对有限的地铁空间中,这种暂时的抽离难以做到。因此,我们发现乘客在地铁车厢中使用手机时经常会通过转身、低头、掩面等身体动作来展示“暂时抽离”的意图。而在旁边的乘客也往往会将视线远离打电话者,通过展示“漠不关心”配合着打电话乘客,共同参与维护这样的新型场景秩序。

相比传统的手机通讯电话,微信由于主要通过小屏幕进行沟通,可以更好地隔离陌生人。如果在地铁的语音通话中,听并不构成一种道德负担的话(有意听和无意听几乎无法区分),那么微信所代表的视觉文字交流则赋予用户隐私无与伦比的正当性——看他人的私人屏幕被同于窥视他人隐私。智能手机也因此拥有了阅读报刊或者书籍所难以企及的私密性,任何的过分关注都可能被视为对个人空间的“侵犯”。N15、N17都表示地铁中不愿意被其他人看到手机内容,尤其是和朋友微信聊天的记录被看到是很令人尴尬的。但在拥挤的地铁列车内,人与人的身体距离如此之近,即便是小屏幕也不能完全保证交流的私密性。N18表示,为了防止地铁中他人偷看手机,特地在手机屏幕上贴了专业的防窥视贴膜。可以说,智能手机在上海地铁中为乘客们塑造出之前媒介难以企及的数字化私人空间,成为越来越先进的“结茧”技术(“cocooning” technology) [55]。凭借手机微信等技术,上海地铁乘客可同时在不同的“舞台”中快速移动和转换,并与不同的人群展开互动和交流。其后果是,“双面舞台”甚至“多面舞台”出现了。乘客可在充满异质性和不确定性的地铁空间中随时根据自己的需要切换场景,在不同的社会关系之间挪移转换。

另一些情况下,手机也将上海地铁空间的公共性特征进一步拓展并复杂化。由于兼具摄影、摄像、上网、通话、娱乐等功能,手机日益成为跨媒介逻辑上建立起来的、能让用户在一地进行多种方式传播的融合性传播媒介。依托一部手机,地铁乘客可以便捷地将发生在地铁中的人物、故事拍照或者摄影,附加文字或者直接转变为新媒体“文本”后,用手机通过移动互联网即时转发推广。社交网络中关于上海地铁的图片、视频、文字几乎时时更新,多出自装备智能手机的地铁乘客之手。这些图片、视频、文字讲述的内容有上海地铁中的“不文明”和冲突,也有上海地铁中温馨感人和让人捧腹的故事。这些新媒体文本虽然多由个人创作,却具有极强的公共性。如果说地铁的公共性更多是通过乘客身体的共同在场体现的,那么手机等移动媒介的渗透使这种日常的公共生活可以便捷地溢出地铁空间,成为上海乃至全国的公共话题。当然,这常常带来对私人空间的侵犯。通过在互联网上传播的影像、照片(有些甚至不做隐私处理),常常可以容易地搜索到当事人。甚至有人别有用心地假造故事,构成对当事人的损害。因此,许多上海地铁乘客对手机拍摄非常警惕。N17就认为自己能够从手持手机的姿势判断拍摄行为,“一般人握手机时镜头方向是自然下垂的。地铁里如果看到有人只拿(手机) 底部,还特意抬高一点,手指放屏幕上,那多半要小心了。”互联网爆出的“地铁偷拍色魔”案件让女性乘客又多了一层遭遇流氓偷拍的担忧。N18表示,曾在夏季的地铁1号线上看到有男子假装蹲下系鞋带,把手机放在地上,可能是在偷拍,急忙提醒了旁边穿裙子的女性乘客。不过,另一方面,地铁中的咸猪手和偷拍者也是通过其他乘客的拍摄得以曝光。在这个意义上,手机拍摄同时打开了侵犯隐私与捍卫隐私的可能性。融合了摄影、摄像功能的智能手机,成为移动数字网络的重要节点,获得打破公与私、虚拟与现实界限,重构地铁中社会交往关系的强大力量。

无处不在、无时不在的数字媒介,让乘客们可以不断穿梭于线上线下,甚至在同一时刻置身于实体、虚拟多个场景中[56]展开交往实践。智能手机等具身化的移动数字媒介,在地铁这一汇聚人、物、信息流动性的空间中,不断构建着“流动场景”,重组社会互动的准则,消解和再造着公共和私人的界限。数字媒介通过即时的反馈和共时性体验将地铁空间全面网络化,这里“社会关系不再植根于空间的生活形态,而是本质上成为‘传播’过程” [57]。这也为改善地铁空间和人的关系,优化流动经验,甚至推进地方营造(place-making) 提供了潜在的机会。伴随着信息流动性和物理流动性在上海地铁中不断汇聚、分化与重组,“复合流动性”持续生成,上海地铁也被转变为虚实互嵌互融的典型“混合空间”。

6 结论与讨论通过塑造内部自主运行的交通空间,地铁在一般的城市交通网络外构筑了与都市相连又相对独立的巨型系统,它既展现着城市的普遍规律,也体现了与其他空间不同的特质,塑造了新型的城市流动经验与人地关系。论文选择上海地铁为个案,以流动性理论视角观照地铁中乘客以身体为媒介的通行行为,揭示人们如何借助地铁展开日常交往和空间实践,并以此为基础讨论地铁特殊空间性如何在技术与人的日常会遇与互构中生成的过程。经过实证分析得出以下结论:

第一,相比一般的城市空间,上海地铁的运作格外依赖特定规则作为保障,但规则的实施却展露出极大的弹性。运营者通过符号化和物质化的方式传播和维护规则,让规则为空间安全和效率服务;而上海地铁乘客不仅被动遵守规则,更主动挪用甚至转化规则,将运营者转变为被监督对象。运营者与乘客围绕规则不断展开合作或是协商,让显性规则以最灵活和弹性的方式得以实施。在明文规定的显性规则外,乘客们在日常通行中还不断挪用与创造隐性规则,用“灵巧的身体”取代了“驯服的身体”,灵活演绎着现代城市的生存智慧。上海地铁规则不仅是运营者规范乘客和治理空间的手段,更是同时对运营者和乘客加以监督和赋权的契约。这种灵活的契约关系成为乘客—运营者社会关系的稳定面向,也将上海地铁塑造为规则持续在乘客和运营者间不断流变的“契约空间”。

第二,上海地铁为人们以具身的方式参与城市生活提供了特别且重要的公共空间。不同于网约车、私家车提供的相对私密化的场景,乘客们不管愿不愿意,在这里都必须与大量陌生人相遇并互相影响。地铁的相对封闭性也将他们的注意力导向空间内部,他们必须全面调动视、听、触甚至嗅觉等感官,参与陌生人之间的竞争或合作,通过动作、表情、言语等进行有意或无意、复杂且充满意义的“具身性交流”,这构成了地铁乘客间关系不以具体人为转移的具持续性的面向。上海地铁展现出比一般城市空间更突出的异质性,但异质性常常通过程式化的方式被人们感知和判断,与主流不同的人群,常成为新奇、紧张乃至回避的对象。陌生人之间的地铁故事常塑造出多样化的情感与体验,甚至成为个人记忆或集体记忆的组成部分,缓慢而深刻地渗透到上海这座城市的文化和精神生活中。经由乘客间的“具身性交流”,上海地铁也从服务于人们通行的理性过渡空间转化为充满故事和情感的流动“展演空间”。

第三,跟随乘客进入上海地铁中的传播媒介,不仅是被人使用的客体,更成为重塑地铁空间性的关键“行动者”。它们通过装备“居中时间”开启了地铁中的媒介化流动经验,通过“永恒连结”拓展了地铁空间的社会关系,通过多重场景的塑造将上海地铁空间转变为网络化的城市公共空间。传播媒介让地铁中的人—地关系展现更复杂的面貌。信息流动性和物理流动性在上海地铁中不断汇聚、分化与重组,物理空间和虚拟空间互相影响,推动着以“复合流动性”为基础的“混合空间”的生成。

在地铁技术的中介下,新型的以流动为基础的人—地关系得以塑造。一方面,正如拉金指出的,“基础设施不是简单中立的导管;它们调和并塑造了经济性质、文化流向和都市生活的肌理” [58],地铁在上海已经成为积极介入、影响、调和城市生活和城市社会关系的建构性基础设施,为新型的社会交往和公共生活提供了新场景。另一方面,地铁因人们的使用得以被不断激活。借用延森的表述,“人们不仅在通过城市时观察它,更在践行流动性的同时塑造着城市” [59],我们可以说,今天上海乘坐地铁往来的人们不仅在穿越城市,更以身体为媒介展开社会交往与传播,在城市中塑造出有着独特意义的技术—社会空间。上海地铁也因人们的日常交往与空间实践被转化为有着独特节奏与意义的“流动城市”。

国内现有的研究多聚焦于地铁与城市外部空间关系,将空间视为影响地铁客流或是被地铁客流影响的先在对象,将地铁视为带来人流、服务于城市通行功能的理所应当的工具,多属于对人—地二元关系的思考[3-9]。论文的贡献是超越对交通技术的工具性理解,强调地铁作为交通技术在建构人与人、人与空间关系中的存在论(而非仅是功能性) 地位。研究不仅将空间视为地铁人流施加影响的对象,而是将其视为在人与交通技术的互构中激活与生成的产物,从而将人(身体) —地(空间) —二元关系的讨论拓展到人(身体) —技术—空间三元关系的讨论。作为流动性地理学和传播地理学的本土化研究,论文解构了关于地铁作为理性化城市运输工具的理解,为探讨地铁等交通运输技术在个人的、心理的、非全然理性的日常生活层面对城市人地关系的建构性影响提供了具体思路,也展现了在当下中国推动传播研究(重点关注信息流动性) 与交通研究(重点关注物理流动性) 深入对话和合作的可能性。

本研究仍存在一些不足:第一,本研究更多是以乘客为核心展开对地铁流动性经验的讨论,但乘客不是地铁流动性涉及的唯一角色,地铁中的其他人与非人角色的经验有待进一步挖掘。第二,研究方法上更多采用田野观察和访谈等质化研究方法,地铁中不同主体的空间实践和身体感的“量质融合”研究有待推进。第三,本研究试图通过对个案的深描,努力从中提炼具有解释力的理论论述,但当代中国的城市地铁在具体的运营方式上各有不同,地铁在城市中的影响力也有差异,未来需要在其他城市展开更多细致的田野调查和比较研究。

| [1] |

Mumford L. The Highway and the City[M]. London: Secker&Warburg, 1964: 173.

|

| [2] |

阿兰·特拉赫滕贝格. 序[M]//沃尔夫冈·希弗尔布施. 铁道之旅: 19世纪空间与时间的工业化. 金毅, 译. 上海: 上海人民出版社, 2018: 2-5. [Alan Trachtenberg. Preface[M]//Wolfgang Schivelbusch. The Railway Journey. Jinyi, trans. Shanghai: Shanghai Renmin Publishing House, 2018: 2-5.]

|

| [3] |

李志, 周生路, 吴绍华, 等. 南京地铁对城市公共交通网络通达性的影响及地价增值响应[J]. 地理学报, 2014, 69(2): 255-267. [Li Zhi, Zhou Shenglu, Wu Shaohua, et al. The impact of metro lines on public transit accessibility and land value capture in Nanjing[J]. Acta Geographica Sinica, 2014, 69(2): 255-267.] |

| [4] |

黄醇醇, 王晓文, 李琳娜. 城市轨道交通对沿线住宅价格的时空效应——以福州地铁1号线为例[J]. 地理研究, 2021, 40(10): 2808-2822. [Huang Chunchun, Wang Xiaowen, Li Linna. The spatiotemporal effects of urban rail transit on housing price: A case study of Fuzhou Metro Line 1[J]. Geographical Research, 2021, 40(10): 2808-2822. DOI:10.11821/dlyj020201073] |

| [5] |

王宇渠, 陈忠暖, 覃水娇. 地铁站点可达性、客流与站点商圈零售商业结构关系研究——以广州市为例[J]. 人文地理, 2015, 30(4): 66-71. [Wang Yuqu, Chen Zhongnuan, Qin Shuijiao. Research on the structural relationship of metro accessibility, passenger flows and retail business in metro sites: A case study of Guangzhou[J]. Human Geography, 2015, 30(4): 66-71.] |

| [6] |

黄洁, 王姣娥, 靳海涛, 等. 北京市地铁客流的时空分布格局及特征——基于智能交通卡数据[J]. 地理科学进展, 2018, 37(3): 397-406. [Huang Jie, Wang Jiao'e, Jin Haitao, et al. Investigating spatiotemporal patterns of passenger flows in the Beijing metro system from smart card data[J]. Progress in Geography, 2018, 37(3): 397-406.] |

| [7] |

尹芹, 孟斌, 张丽英. 基于客流特征的北京地铁站点类型识别[J]. 地理科学进展, 2016, 35(1): 126-134. [Yin Qin, Meng Bin, Zhang Liying. Classification of subway stations in Beijing based on passenger flow characteristics[J]. Progress in Geography, 2016, 35(1): 126-134.] |

| [8] |

许熳灵, 付晓, 汤君友, 等. 天气因素对城市地铁客流时空分布的影响——基于智能交通卡数据的实证研究[J]. 地理科学进展, 2020, 39(1): 45-55. [Xu Manling, Fu Xiao, Tang Junyou, et al. Effects of weather factors on the spatial and temporal distributions of metro passenger flows: An empirical study based on smart card data[J]. Progress in Geography, 2020, 39(1): 45-55.] |

| [9] |

杨红, 申犁帆, 胡议文, 等. 老年人地铁出行时空特征及与建成环境非线性关系——以武汉市为例[J]. 地理科学进展, 2023, 42(3): 491-504. [Yang Hong, Shen Lifan, Hu Yiwen, et al. Spatial and temporal characteristics of elderly people's metro travel behavior and its nonlinear relationship with the built environment: A case study of Wuhan city[J]. Progress in Geography, 2023, 42(3): 491-504.] |

| [10] |

Massey D. Space, Place and Gender[M]. Oxford: Policy, 1994: 269.

|

| [11] |

Hamilton K, Hoyle S. Moving cities: Transport connections[M]//John Allen, Doreen Massey, Michael Pryke, et al. (ed). Unsettling Cities: Movement/Settlement. London: Routledge, 1999: 8-87.

|

| [12] |

Latham A, McCormack D, McNamara K, et al. Key Concepts in Urban Geography[M]. London: Sage, 2009: 27-29.

|

| [13] |

Castells M. The Rise of the Network Society[M]. Cambridge: Blackwell, 1996: 423-428.

|

| [14] |

Augé M. Non-places: Introduction to an Anthropology of Supermodernity[M]. London: Verso, 1995: 34.

|

| [15] |

Sheller M, Urry J. The new mobilities paradigm[J]. Environment and Planning A, 2006, 38(1): 207-226. |

| [16] |

Grieco M, Urry J. Introducing the mobilities turn[M]//Margaret Grieco, John Urry (ed). Mobilities: New Perspectives on Transport and Society. London: Routledge, 2011: 1-2.

|

| [17] |

Sheller M, Urry J. Mobile Technologies of the City[M]. London: Routledge, 2006: 208.

|

| [18] |

Lash S, Urry J. Economies of Signs and Space[M]. London: Sage, 1994: 254-255.

|

| [19] |

Urry J. Sociology beyond Societies[M]. London: Routledge, 2000: 49-76, 190.

|

| [20] |

阿芒·马特拉. 全球传播的起源[M]. 朱振明, 译. 北京: 清华大学出版社, 2015: xiv. [Armand Mattelart. The Invention of Communication[M]. Zhu Zhenming, trans. Beijing: Tsinghua University Press, 2015: xiv.]

|

| [21] |

Sterne J. Transportation and communication: Together as you've always wanted them[M]//Jeremy Packer, Craig Robertson. (ed.) Thinking with James Carey: Essays on Communication. New York: Peter Lang, 2006: 117-135.

|

| [22] |

Sheller M. Automotive emotions: Feeling the car[J]. Theory, Culture and Society, 2004, 21(4/5): 221-242. |

| [23] |

Larsen J, Axhausen K, Urry J. Geographies of social networks: Meetings, travel and communications[J]. Mobilities, 2006, 1(2): 261-283. |

| [24] |

Cresswell T, Merriman P. Geographies of Mobilities: Practices, Spaces, Subjects[M]. Burlington, VT: Ashgate Publishing Ltd, 2011.

|

| [25] |

殷罗毕. 作为媒介的地铁空间及其催眠效应[J]. 上海文化, 2012, 4(5): 53-61. [Ying Luobi. Metro space as media and its hypnotic effect[J]. Shanghai Culture, 2012, 4(5): 53-61.] |

| [26] |

张昱辰. 在全球与地方间的媒介: 城市轨道交通在上海的传播(1980-2010)[J]. 国际新闻界, 2019, 41(3): 6-23. [Zhang Yuchen. Media between global and local: The spread of mass rail transit in Shanghai (1980-2010)[J]. Chinese Journal of Journalism&Communication, 2019, 41(3): 6-23.] |

| [27] |

Morley D. Communications and transport: The mobility of information, people and commodities[J]. Media, Culture&Society, 2011, 33(5): 743-759. |

| [28] |

Virilio P. Negative Horizon[M]. London: Continuum, 2006: 50.

|

| [29] |

Goffman E. Relations in Public: Micro Studies of the Public Order[M]. New York: Harper&Row, 1972: 7, 154, 185, 9-11.

|

| [30] |

Büscher M, Urry J. Mobile methods and the empirical[J]. European Journal of Social Theory, 2009, 12(1): 99-116. |

| [31] |

许伟麟, 柴彦威. 移动性地理学视角下时空间行为研究创新[J]. 地理学报, 2023, 78(4): 1015-1027. [Xu Weilin, Chai Yanwei. Advances in space-time behaviour studies: From the perspective of geographies of mobility[J]. Acta Geographica Sinica, 2023, 78(4): 1015-1027.] |

| [32] |

Highmore B. Everyday Life and Cultural Theory: An Introduction[M]. London&New York: Routledge, 2003: 16.

|

| [33] |

Anders P. Cybrids: Integrating cognitive and physical space in architecture[J]. Convergence, 1999, 4(1): 85-105. |

| [34] |

Lyon D. The Electronic Eye: The Rise of Surveillance Society[M]. Cambridge: Policy Press, 1994: 71.

|

| [35] |

俞立严. 上海地铁柔性禁食半年记[N]. 东方早报, 2014-06-09(A06). [Yu Liyan. Six Months after flexible food ban in Shanghai metro[N]. Oriental Morning Post, 2014-06-09(A06).]

|

| [36] |

韩晓蓉. 华东政法大学学生调查[N]. 东方早报, 2014-07-08(A09). [Han Xiaorong. Investigation on students of ECUPL[N]. Oriental Morning Post, 2014-07-08(A09).]

|

| [37] |

诺贝特·埃利亚斯. 文明的进程: 文明的社会发生和心理发生的研究[M]. 王佩莉, 袁志英, 译. 上海: 上海译文出版社, 2013: 447. [Norbert Elias. The Civilizing Process: Sociogenetic and Psychogenetic Investigations[M]. Wang Peili, Yuan Zhiying, trans. Shanghai: Shanghai Translation Publishing House, 2013: 447.]

|

| [38] |

Zipf G K. Human Behaviour and the Principle of Least Effort: An Introduction to Human Ecology[M]. Cambridge: Addison-Wesley, 2002: 1.

|

| [39] |

Bourdieu P. Outline of a Theory of Practice[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 1977: 79.

|

| [40] |

Freedman A. Tokyo in Transit: Japanese Culture on the Rails and Road[M]. Stanford: Stanford University Press, 2010: 12.

|

| [41] |

Sennett R. The Fall of Public Man[M]. London: Penguin, 2003: 27.

|

| [42] |

Simmel G. Sociology of competition[J]. Canadian Journal of Sociology, 2008, 33(4): 409-424, 957-978. |

| [43] |

Lury C. Objects of travel[M]//Chris Rojek, John Urry. Touring Cultures: Transformations of Travel and Theory. London: Routledge, 1997: 75-95.

|

| [44] |

Simmel G. The metropolis and mental life[M]//Wolff K H. The Sociology of Georg Simmel. New York: The Free Press, 1950: 409-424.

|

| [45] |

Goffman E. Behavior in Public Places: Notes on the Social Organization of Gathering[M]. New York: Free Press, 1963: 84.

|

| [46] |

Amin A, Graham S. The ordinary city[J]. Transactions of the Institute of British Geographers, 1997, 22(4): 411-429. |

| [47] |

Hamilton K, Hoyle S. Moving cities: Transport connections[M]//John Allen, Doreen Massey, Michael Pryke, et al. (ed.) Unsettling Cities: Movement/Settlement[M]. London: Routledge, 1999: 8-87.

|

| [48] |

深町英夫. 教养身体的政治[M]. 深町英夫, 译. 北京: 生活·读书·新知三联书店, 2017: 28. [Hideto Hideo. The Politics of Body Cultivating[M]. Hideto Hideo, trans. Beijing: SDX Joint Publishing Company, 2017: 28.]

|

| [49] |

Zerubavel E. Hidden Rhythms: Schedules and Calendars in Social Life[M]. London: University of California Press, 1981: 58.

|

| [50] |

Ling R. Taken for Grantedness: The Embedding of Mobile Communication into Society[M]. Cambridge: The MIT Press, 2012: 51.

|

| [51] |

Katz J E, Aakhus M A. Perpetual Contact: Mobile Communication, Private Talk, Public Performance[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2002: 12.

|

| [52] |

Molotch H. Cyberspace meets the compulsion of proximity[M]//Stephen Graham (ed.). The Cybercities Reader. London and New York: Routledge, 2004: 101-105.

|

| [53] |

Meyrowitz J. No Sense of Place: The Impact of Electronic Media on Social Behavior[M]. Oxford: Oxford University Press, 1985: 38.

|

| [54] |

Ling R. New Tech, New Ties: How Mobile Communication is Reshaping Social Cohesion[M]. Cambridge: The MIT Press, 2008: 169.

|

| [55] |

Ito M. Introduction[M]//Mizuko Ito, Daisuke Okabe, Misa Matsuda. Personal, Portable, Pedestrian: Mobile Phones in Japanese Life. Cambridge: MIT Press, 2005: 16-33.

|

| [56] |

孙玮. 微信: 中国人的"在世存有"[J]. 学术月刊, 2015, 47(12): 5-18. [Sun Wei. Wechat: The "Dasein" for Chinese[J]. Academic Monthly, 2015, 47(12): 5-18.] |

| [57] |

McQuire S. Geomedia: Networked Cities and the Future of Public Space[M]. Cambridge: Polity, 2016: 160.

|

| [58] |

Larkin B. Signal and Noise[M]. Durham: Duke University Press, 2008: 7.

|

| [59] |

Jensen O B. Flows of meaning, cultures of movements[J]. Mobilities, 2009, 4(1): 139-158. |