2. 江苏智慧城市研究基地, 南京 210093

2. Jiangsu Smart City Research Base, Nanjing 210093, China

在流动性不断增强且日益复杂化的现代社会中,居民流动性对幸福感的影响受到越来越多的关注。流动性①作为城市日常生活的重要组成部分,涉及各类资源的使用、活动的参与、社会交往以及文化实践,成为影响居民幸福感的重要方面[1]。近二十年来,西方地理与交通学者聚焦于流动性与幸福感这一热点议题开展了丰富探究,结合建成环境、活动参与、居住选择、社会隔离、出行满意度等视角,形成日趋完善的理论框架[2-4]。但是相关研究中对于流动性内涵的解读多局限于工具性的实际发生的出行行为,并从效用视角下探究其对总体满意度或享乐幸福感(hedonic wellbeing) 的促进作用,而较少关注流动性作为一种能力的价值及其与自我实现幸福感(eudaimonic wellbeing) 之间的关联[3]。

从能力视角来看,潜在的流动能力(the capability of mobility) 即使未转换为实际的流动行为,也对幸福感有着重要贡献[3, 5]。这种流动的能力和潜力被Kaufmann定义为流动力(motility),由影响个体流动性的空间、社会和文化要素共同构成[6]。流动力概念被用以描述个体在地理空间和社会空间中移动的能力,或个体根据实际情境可以获得和安排移动能力的方式[6]。这一概念揭示了流动性在社会结构下的支持和制约,同时也强调了个人的能力、价值观和选择对流动性的塑造。流动力概念在西方引起大量关注和讨论,被Urry整合到新流动范式理论中,对流动性研究产生重要影响,成为洞察流动性社会意义的一个重要视角[7]。相比于流动性,流动力强化并聚焦了流动性作为一种能力的内在价值,流动力不仅关注当下静态时间截面已发生的流动行为,也内涵着未来可以开展的流动的可能和自由。其包含的获取(access)、能力(competence) 和安排(appropriation) 三个构成维度[6],为相关研究的深化提供了一种可操作的分析框架。但是流动力相关的实证研究目前并不多见,仅有少量研究探讨其与幸福感之间的关系。如Schwanen和Nixon以市民主导的集体散步和骑行的流动实践为案例,考察了流动力在扩大机会和自由、促进技能培养、为街道赋能等方面的作用,共同促进了贫困群体和边缘群体幸福感的提升[8]。Shliselberg等分析了流动力的获取、能力和安排三个维度对幸福感的影响[9]。还有学者聚焦老年人群体,探索流动力通过实体流动性促进幸福感的影响路径[10]。总体来看,有限的实证研究尚不能充分解释流动力对幸福感的具体影响机制,流动力的不同组成要素分别如何影响享乐幸福感和自我实现幸福感,还需要进一步探究。

此外,在流动性和幸福感研究中,社会资本是重要的分析视角[11]。社会资本的概念来源于社会学研究,布迪厄将其定义为一种个体社会关系及其可以调动的资源的集合[12],研究多从社会网络、信任和互惠三个方面对社会资本进行具体分析[13]。相关研究表明,拥有较高的流动性可以让个体维持或扩大社会资本[14],流动性可以通过社会互动和社会资本促进福祉提升[15]。同样,在流动力的研究中,社会资本的视角也不容忽视。流动力的相关研究多强调其作为一种资本的内在属性,流动力作为一种能力,同时也是一种可以被积累的行动资源,可以与社会资本实现相互交换[6]。一方面,流动力可以促进流动行为和活动的发生,从而转换为社会交往和社会资本[16]。另一方面,流动力也可以提供内在价值,扩大个人主体性和机会,从而促进社会资本。对高流动能力的群体来说,空间和距离不是一种限制而是提供更多选择和机会的自由[17]。Kaufmann和Sheller也提出,随着旅行和流动的机会越来越多,流动力对于促进社会资本积累方面的作用越来越重要[18, 19]。虽然现有研究对流动力的社会效应展开相关探讨[20],但未能阐明社会资本在流动力和幸福感的关系中的具体作用机制。

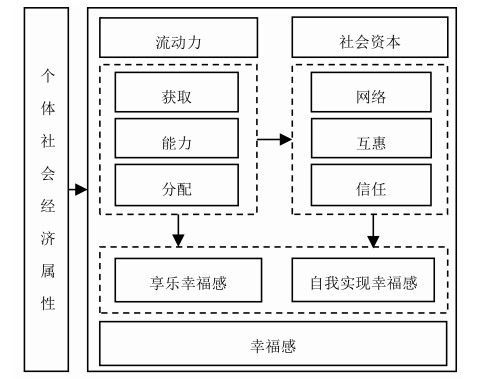

随着地理学对幸福感内涵的认识逐步加深,越来越多的学者提出将能力视角融入流动性和幸福感研究的必要性[3, 8]。流动力的概念聚焦流动性的能力属性和内在价值,为评估流动能力如何促进人的发展提供了一个极具借鉴意义的理论框架。因此,为了突破效用视角测度流动行为的局限性,本文引入流动力概念,评估能力视角下的流动性对于居民幸福感的贡献,探究流动力及其不同组成要素对享乐幸福感和自我实现幸福感的影响。此外,本文还关注社会资本的中介作用,对流动力作为一个资本的内在价值及其社会效应进行考察,促进这一理论在相关政策制定中的应用。具体分析框架如图 1所示。本研究基于2019年南京市主城区的社区问卷调研数据,采用多元回归模型开展定量研究,主要回答以下研究问题:居民流动力如何测度?流动力及其不同维度的组成要素分别如何影响享乐幸福感和自我实现幸福感?社会资本是否在流动力与幸福感的关系中起到了中介作用?

|

图 1 流动力、社会资本和幸福感关系的分析框架 Fig.1 Theoretical Framework of Motility, Social Capital and Wellbeing |

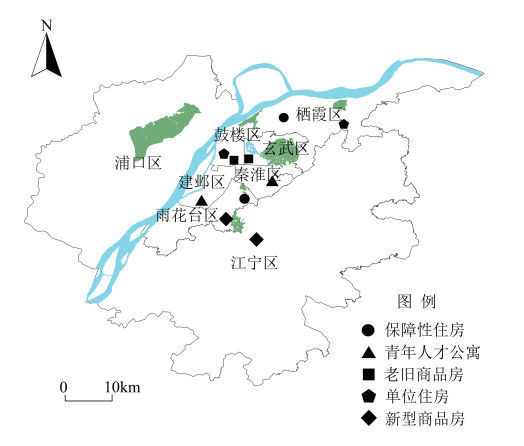

本研究于2019年8月至12月对南京市主城区10个社区进行入户问卷调查,调查社区的选择根据南京市社区与人口分布状况,选择鼓楼区、秦淮区、玄武区、建邺区、栖霞区、雨花台区、江宁区在内的七个城区进行社区内随机抽样调查(图 2)。社区类型包含老旧商品房、新型商品房、青年人才公寓、单位社区、保障性住房社区等城市中不同区位、不同产权构成、不同建设年代的10个社区。问卷内容包含居民社会经济属性、出行行为、社会关系和社会资本、社区建成环境感知以及个人幸福感等方面内容。调查对象覆盖了不同年龄、收入水平和受教育程度的居民。本次调研共收回问卷988份,严格剔除漏填项大于3项、不合逻辑或存在异常数据的问卷后,结合对问卷数据的效度分析,最终获得906个有效样本进行进一步的数据分析,问卷数据有效率为91.70%。

|

图 2 调研地点分布图 Fig.2 Locations of the Sampled Neighborhoods in Nanjing, China |

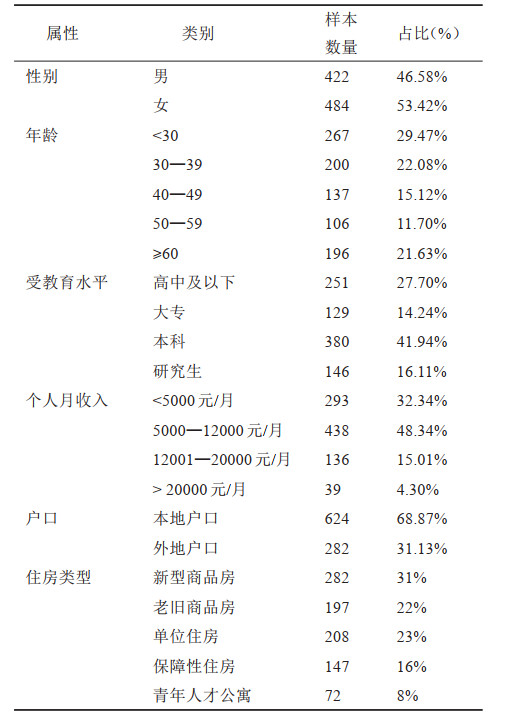

本次调研所获得的受访样本中,男性受访者占46.58%,女性受访者占53.42%,男性和女性比例大致持平。年龄上青年、中年、中老年和老年年龄段受访者按照一定比例分布,18—29岁、30—39岁的中青年受访者比例最高,各占整体的四分之一左右,另外,60岁及以上的老年群体有196位,占比也达到21.63%。样本受教育程度的分布也较为均衡,其中本科学历和高中及以下学历群体占比最多,分别为41.94% 和27.70%。在个人收入方面,5000—12000元/月群体最多,约占总样本的一半。在住房类型方面,样本的住房类型以商品房为主,比例约占总体的53%,其他类型住房基本均等分布。调研样本数据与南京市第六次人口普查数据结构基本一致,样本具有一定代表性(表 1)。

| 表 1 样本简介 Tab.1 Profile of Sample(N=906) |

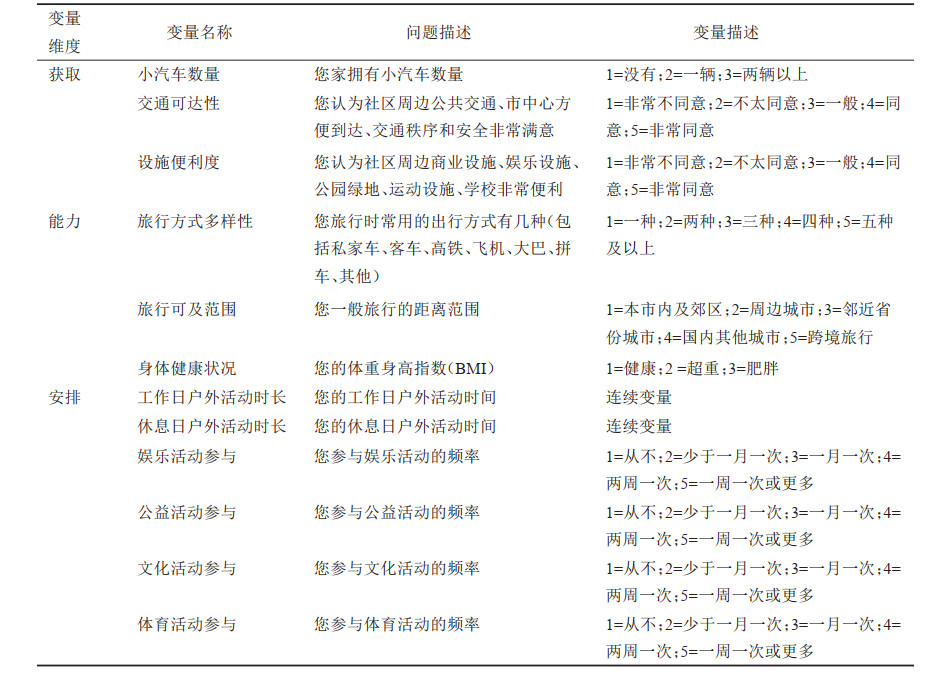

在流动力的测度方面,现有研究对流动力的定量测度尚无统一标准,本研究的具体测度指标基于Kaufmann的概念定义[6],从获取、能力和安排三个维度参考现有实证研究进行选取[10, 21]。获取维度是指人们可获得的流动条件,如地理环境、交通环境、设备设施和其他方面的资源,本文通过空间要素和设施要素,包括小汽车数量、设施便利度、交通可达性三个指标进行测度。其中小汽车数量通过“您家拥有小汽车的数量”进行测度,包括“没有”“1辆”和“2辆及以上”三类。设施便利度和交通可达性两个指标通过不同类型设施和不同维度交通环境指标的主观感知评价的均值来测度,主观感知环境评价是使用者对现有环境的好坏做出的直接回应,通过五级李克特量表从“非常不同意”到“非常同意”进行打分。设施便利度通过被访者对社区周边服务设施便利度的主观感知评价进行测度,具体包括社区周边商业设施、娱乐设施、公园绿地、运动健身设施、学校等设施便利度。交通可达性通过被访者对社区周边公共交通服务、市中心方便到达、交通秩序和安全的主观感知评价进行测度。能力维度指的是和流动相关的身体能力以及技能和知识的掌握情况,本文通过旅行方式多样性、旅行可及范围、身体健康水平三个变量进行测度。其中旅行可及范围和旅行方式多样性代表了过去的流动经验,流动经验被认为是影响流动能力和认知的重要方面[22]。其中旅行方式多样性通过被访者旅行时常用的出行方式的种类进行测度,具体包括“私家车”“拼车”“高铁/火车” “飞机”“其他”五类。旅行可及范围是对被访者旅行范围的测度,具体包括“本市内”“周边城市”“邻近省份”“国内其他城市”“跨境旅行”五类。身体健康状况通过被访者身高体重信息进行BMI的计算,将BMI按照国际标准分为健康、超重和肥胖三类。安排维度是指根据个人习惯、愿望、价值观和需求对获取和能力进行的决策和规划,本文通过活动参与类型、活动安排时长两个方面进行测度。其中,活动类型具体包括体育运动、公益活动、娱乐活动、文化活动四类活动的参与频率,针对每项活动的参与频率通过“从不”“少于一月一次”“一月一次”“两周一次” “一周一次或更多”五个级别采用李克特五级量表进行打分。户外活动安排时长通过对受访者工作日和休息日的户外活动时间进行测度。本研究对获取、能力和安排三个维度指标的测度采取各子变量标准化后求均值的计算方式,流动力总评价值通过对三个维度的值进行求和获得(表 2)。

| 表 2 流动力测度指标描述 Tab.2 Measurement of Motility |

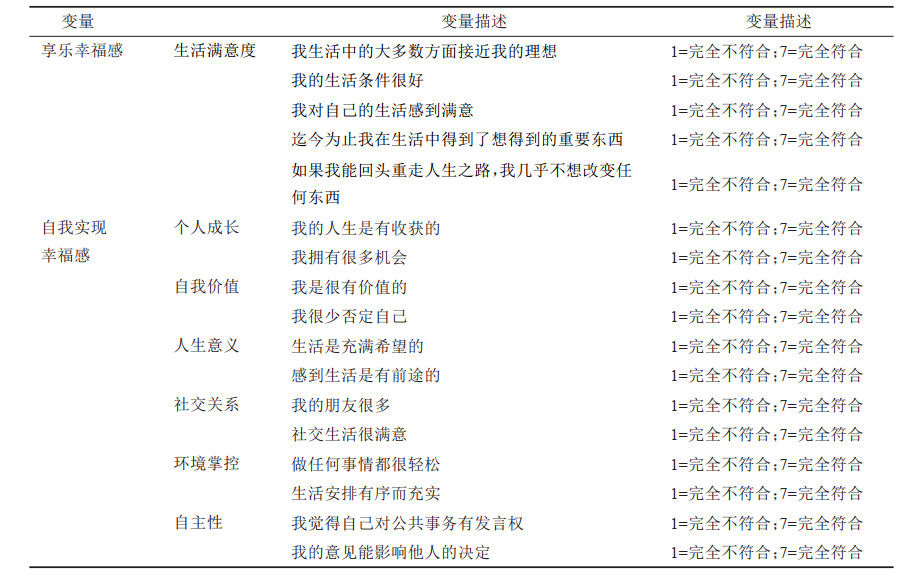

关于幸福感的内涵在不同的学科研究中有不同的解读视角,其中获得广泛认同的是将其分为享乐幸福感HWB (hedonic wellbeing) 和自我实现幸福感EWB (eudaimonic wellbeing) 两类[3]。本研究同时考虑享乐幸福感和自我实现幸福感两个维度。在享乐幸福感维度,幸福感是一种主观的、内在的状态和感受,在总体上或者某个具体时间的满足感或快乐情绪,也就是所谓的主观幸福感[23]。本文使用Diener等人开发的广泛应用的生活满意度量表(SWLS) 来测量[24]。五个方面的测度指标分别是:在很多方面,我的生活接近我的理想;我对我的生活很满意;到目前为止,我已经实现了我想要的生活中重要的东西;我的生活条件是优秀的;如果我可以重新过我的生活,我几乎不会改变什么。被调查者按照从强烈不同意(1) 到强烈同意(7) 的七级量表对这些陈述进行打分。享乐幸福感数据的Cronbach's Alpha值0.756,KMO值0.747,通过信度和效度检验。在自我实现的维度,幸福感被理解为个人发展的自由、潜能的发挥以及人生成就和意义的实现,具体的测度参考应用最广泛的Ryff提出的量表[25],从个人成长;自主性;自我价值;生活意义;积极人际关系;环境掌控感六个维度的七级量表进行测度,本研究共采用12个问题对自我实现幸福感进行测度,具体问题描述见表 3,同样从“完全不同意”到“完全同意”的七级李克特量表打分。自我实现幸福感数据的Cronbach's Alpha值0.881,KMO值0.856,通过信度和效度检验。本研究对因变量幸福感的计算方式参照Olsson等人的方法[26],将享乐幸福感的五个问题和自我实现幸福感的七个问题分别计算平均分,作为两个模型的因变量。

| 表 3 幸福感测度指标描述 Tab.3 Measurement of Wellbeing |

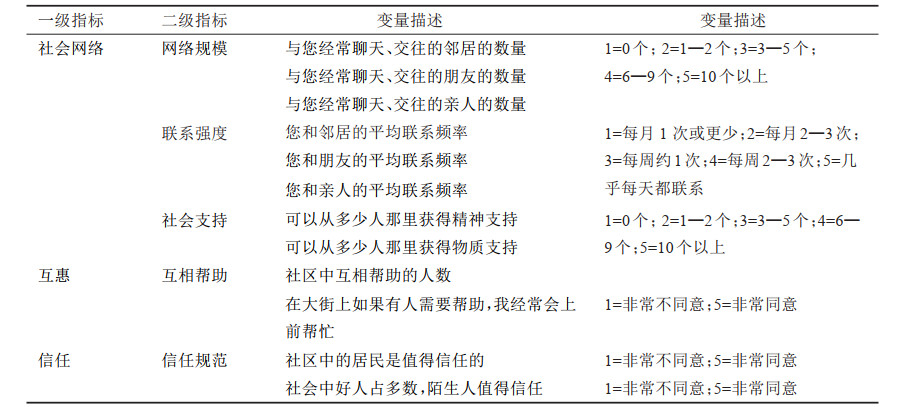

在社会资本的测度方面,社会资本理论与社会网络分析之间存在着非常紧密的联系,在部分研究中,对个体层面社会资本的测量多集中于对个人社会网络的测量[27]。但许多研究认为,社会资本作为一个多维概念,应当包含个体的社会网络、信任和互惠三个方面[13],社会网络是由受访者与他们关系亲近的人保持联系的频率来衡量[28],信任规范指对他人以及更广泛的社区行为、机构和组织的信任或期望,互惠涉及社会关系中的交换过程,以及一个人对所给予的帮助的回报程度[13]。本研究参考以上测度方式,将社会资本通过不同关系类型的熟人的规模和联系强度来测度,具体包括社会网络(网络规模、联系强度、社会支持)、互惠和信任三个方面共12个问题,通过五级李克特量表来测度,将12个问题的平均分作为社会资本的变量值(表 4)。

| 表 4 中介变量社会资本的测度 Tab.4 Measurement of Social Capital |

本研究首先采用多元线性回归分析,使用普通最小二乘法(OLS) 作为主要回归算法进行建模。OLS是幸福感研究中常用的研究方法之一[29]。在开展模型分析之前,对数据的多重共线性进行检验,所有变量的VIF值均小于1.5,表明不存在明显的共线性问题。本研究的主要目标是探讨流动力与幸福感的关系,并关注社会资本的中介效应。因而,实证分析分两部分开展。首先,对流动力与幸福感的影响关系进行回归分析。模型1、模型2和模型3为未加入中介变量社会资本的回归模型,因变量均为享乐幸福感和自我实现幸福感,模型1探讨流动力总值分别和享乐和自我实现幸福感之间的关系,模型2探讨流动力的三个维度获取、能力和安排与享乐和自我实现幸福感之间的关系,模型3验证三个维度的组成变量和享乐和自我实现幸福感之间的关系。其次,对社会资本变量的中介效应进行检验,采用逐步回归和Bootstrap检验结合的方法开展分析。Baron和Kenny提出的中介效应逐步回归法在社会科学研究中产生十分深远的影响[30],现有地理学幸福感相关研究也多采用逐步法或结合Sobel方法对中介效应进行检验[31]。但近年有研究指出逐步法和Sobel方法的缺陷,认为其检验效力不够强[32]。Hayes和Preacher提出的Bootstrap检验法在近年来广受推崇,通过有放回抽样生成若干新样本并进行估计,以它们的均值作为间接效应的估计量,此方法克服了Sobel检验的缺陷,具有更高的检验效力[33]。因而本研究结合逐步回归模型和Bootstrap方法来检验社会资本的中介效应,在原始数据(N=906) 中, 随机抽样5000次, 设定误差修正置信区间为95%。模型4是以中介变量社会资本为因变量,流动力的三个维度的各项变量为自变量的回归模型;模型5在模型1的基础上加入中介变量社会资本,因变量分别为享乐和自我实现幸福感。结合模型分析结果,采用Bootstrap方法对不同变量中的中介效应占比进行分析。

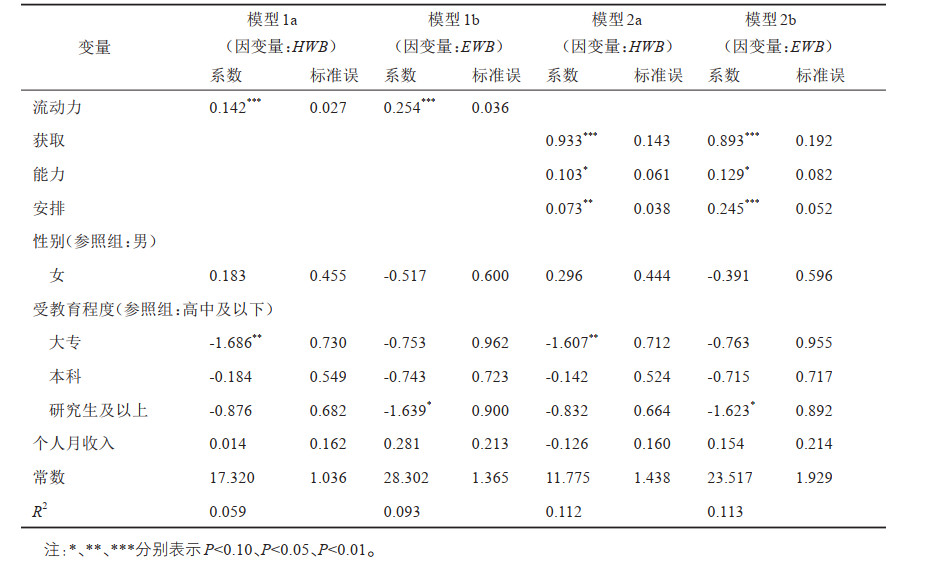

3 分析结果 3.1 流动力对幸福感的影响多元线性回归分析结果显示(表 5、表 6),首先,总体来看,模型1的结果表明,流动力对享乐幸福感和自我实现幸福感两个因变量均有正向效应,但二者标准系数有所不同,流动力对享乐幸福感的标准系数为0.216,对自我实现幸福感的标准系数为0.288,表明流动力对自我实现幸福感的贡献高于享乐幸福感。此分析结果验证了现有的理论观点[34],由于流动力强调流动的内在价值,因而在促进个人发展和自我实现方面发挥了更为突出的作用。其次,本研究进一步探究了获取、能力和安排三个组成维度和幸福感之间的关系。模型2的结果显示,流动力不同组成维度对于幸福感的影响程度有所不同,获取维度的标准系数在享乐幸福感和自我实现幸福感中均高于能力维度和安排维度,对于幸福感的贡献更大。同时,比较不同因变量的模型结果,获取维度更多的促进享乐幸福感,安排维度更多的促进自我实现幸福感。主要原因为,获取是实际出行的基本条件,可以直接带来效用需求的满足,而安排更多的反映了个人价值和态度选择,因而在个人发展方面发挥更显著的作用。

| 表 5 多元线性回归模型分析结果1 Tab.5 Multiple Linear Regression Results of Hedonic and Endainomic Wellbeing 1 |

| 表 6 多元线性回归模型分析结果2 Tab.6 Multiple Linear Regression Results of Hedonic and Endainomic Wellbeing 2 |

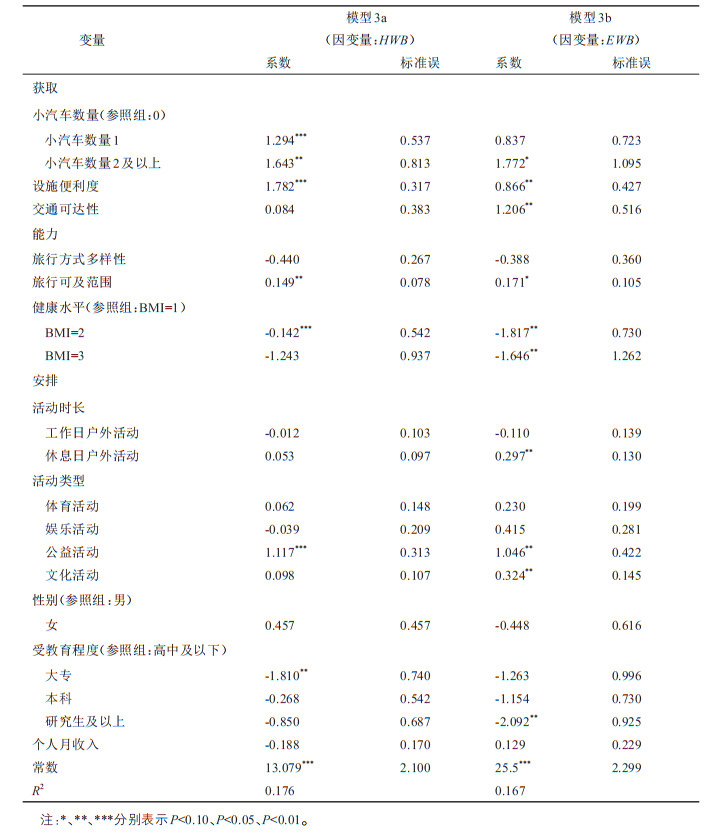

此外,本文还关注具体的构成变量对幸福感的影响。在获取维度,模型3的结果显示,相比于没有小汽车的居民,小汽车数量1和小汽车数量2及以上对享乐幸福感的促进效应更显著,且小汽车数量2及以上有着更高的影响系数;此外,小汽车数量2及以上对自我实现幸福感也有显著正向影响。拥有小汽车的群体往往有着更灵活便捷的出行条件,促进需求的满足,因而小汽车数量越多的群体的享乐幸福感更高。同时,小汽车数量达到2辆及以上才能保证每个家庭成员都能拥有更高的流动潜力,促进个人更个性化的发展和自我实现幸福感的提升。在建成环境方面,设施便利度对享乐幸福感和自我实现幸福感均有显著影响,且设施便利度对享乐幸福感影响更显著,而交通可达性只对自我实现幸福感有显著影响,对享乐幸福感无显著影响。由于社区生活圈范围内的各类配套设施直接影响各类基本生活需求,因而设施便利度可以有效促进享乐幸福感和自我实现幸福感,而对于超出生活圈范围的更加个性化的出行目的,还需要更便利的交通为远距离出行提供条件,因而交通可达性显著影响自我实现幸福感。

在能力维度,旅行可及范围对于享乐幸福感和自我实现幸福感均有显著影响,而旅行方式多样性对于享乐幸福感和自我实现幸福感均无显著影响。受访者的旅行可及范围是流动能力在空间上的重要体现,旅行范围越大的人有更多机会在享乐需求方面得到更好的满足,也能促进自我价值的提升,因而有着更高的享乐和自我实现幸福感。此外,与Abou-Zeid等人[35]提出增加出行方式可以提高旅行满意度和幸福感的观点不同的是,本研究表明旅行方式多样性与幸福感并无显著关联,说明旅行范围和结果相比于方式和过程对于幸福感有更重要的影响。在身体健康方面,相比于BMI指数正常的健康(BMI=1) 群体,超重群体(BMI=2) 在享乐幸福感和自我实现幸福感方面均有显著的负向效应,肥胖群体(BMI=3) 对自我实现幸福感有显著负向效应。BMI正常的群体往往有着更健康的生活方式,因而享乐幸福感和自我实现幸福感均更高。

在安排维度,休息日户外活动时长对于自我实现幸福感有显著正向效应,而对享乐幸福感没有显著影响,工作日户外活动时长对两种幸福感的影响均不显著。主要原因为,大多数上班族工作日活动时间相对有限,而休息日的时间利用和活动安排则能充分体现个人价值追求和偏好,对于个体全面发展有着重要意义。在具体活动类型方面,公益活动对享乐和自我实现幸福感都有显著正向影响,文化活动对自我实现幸福感有显著正向影响。由于公益活动的参加可被视为一项有价值的休闲活动,对积极情绪有显著贡献,对于人生意义和社会归属方面也有积极作用[36]。此外,文化活动的参与可以显著促进个人认知成长和提升,因而可以显著影响自我实现幸福感。

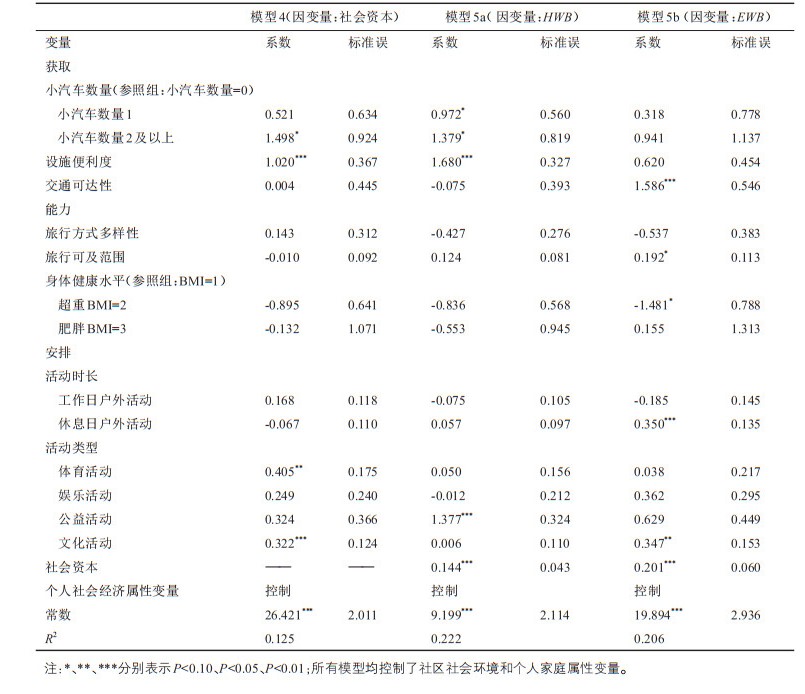

3.2 社会资本的中介效应检验通过逐步法结合Bootstrap分析对社会资本的中介效应进行检验,结果如表 7和表 8所示。模型4中以社会资本为因变量的分析结果表明,获取维度的小汽车数量2及以上、设施便利度和安排维度的体育活动、文化活动变量对社会资本有显著正向影响,能力维度的变量影响不显著。模型5a和5b的回归结果均表明,社会资本对享乐和自我实现幸福感均有显著正向影响,说明社会资本也是影响居民幸福感的重要因素。

| 表 7 社会资本的中介效应逐步法检验结果 Tab.7 Mediating Effect Results of Social Capital |

| 表 8 社会资本中介效应的Bootstrap检验结果 Tab.8 Direct, Indirect and Total Association of Motility with Wellbeing |

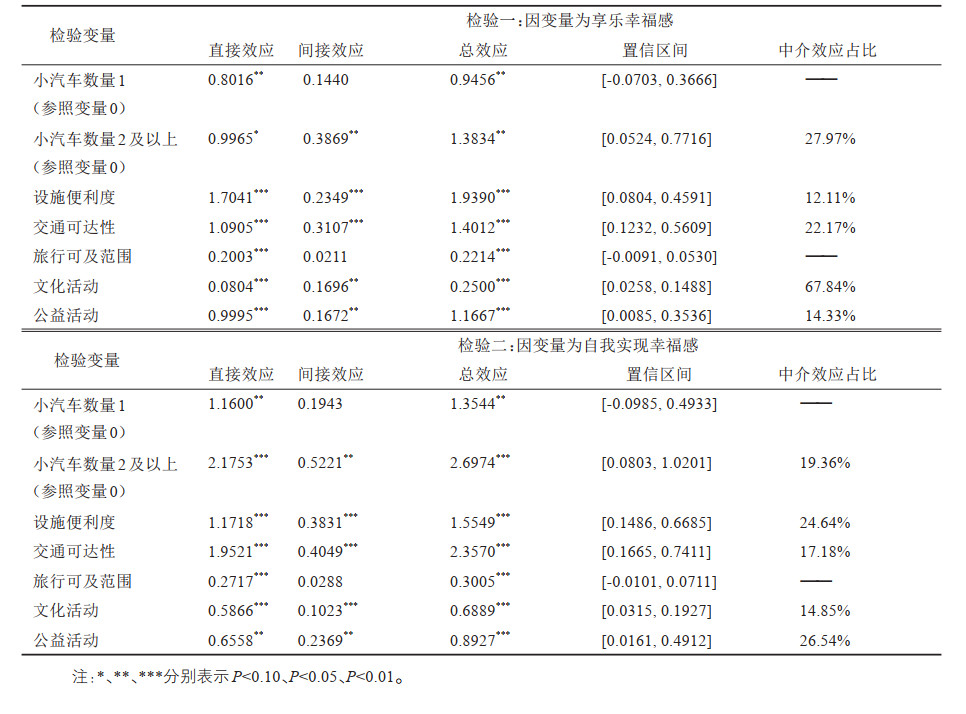

对享乐幸福感来说,模型5a的回归结果显示,小汽车数量1、小汽车数量2及以上、设施便利度、公益活动和社会资本与享乐幸福感有显著相关性。因而根据逐步法分析得知,获取维度小汽车数量2及以上、设施便利度两个变量对享乐幸福感的影响中,存在社会资本的中介效应。进一步通过Bootstrap分析法进行中介效应检验,结果显示,小汽车数量2及以上、设施便利度和享乐幸福感的检验中,置信区间均不包括0,说明社会资本的部分中介效应均显著,即二者既可以直接影响享乐幸福感,也可以通过影响社会资本间接影响享乐幸福感。此外,Bootstrap检验中还显示,获取维度的交通可达性和安排维度的文化活动、公益活动三个变量的置信区间均不包括0,因此社会资本的部分中介效应也显著,补充了逐步分析的结论。

对自我实现幸福感来说,模型5b的回归结果显示,交通可达性、旅行可及范围、健康水平超重(BMI=2)、休息日户外活动、文化活动和社会资本对自我实现幸福感有着显著影响,因而可以推测,小汽车数量2及以上、设施便利度、文化活动与自我实现幸福感之间的关联中,存在社会资本的中介效应。通过Bootstrap的中介效应检验表明,小汽车数量2及以上、设施便利度、文化活动参与和自我实现幸福感的关联中置信区间均不包括0,说明社会资本的中介效应均显著,逐步分析的结果得到验证。此外,交通可达性、公益活动参与和自我实现幸福感的关系中,置信区间均不包括0,社会资本的部分中介效应也显著,补充了逐步分析的结论。

在具体的中介效应占比方面(见表 8),Bootstrap的分析结果表明,文化活动和享乐幸福感的关系中社会资本的中介效应占比最高,小汽车数量2及以上次之;公益活动和自我实现幸福感的关系中社会资本的中介效应占比最高,设施便利性次之。说明社会资本在小汽车数量2及以上、文化活动与享乐幸福感的联系中起到更重要的中介作用,在公益活动、设施便利性和自我实现幸福感的联系中起到更重要的中介作用。

4 结论与讨论本文从能力视角出发,将流动力概念引入实证研究,考察流动力及其不同组成维度与享乐幸福感和自我实现幸福感之间的影响机制,并检验了社会资本的中介效应。本研究为评估流动能力如何促进人的全面发展和赋能提供了一个探索框架,推进了这一理论的具体应用。同时,透过社会资本的视角进一步验证了流动力作为一种资本的内在特征及其社会效应,有助于推进福祉提升的相关政策的进一步优化。

首先,本研究表明流动力对享乐和自我实现幸福感均有积极影响,其中对自我实现幸福感的影响更大。虽然现有研究表明流动力促进幸福感的提升[8, 9],但是少有研究对享乐和自我实现幸福感的不同影响进行对比。本研究表明,流动力对于享乐和自我实现的维度均有促进作用,且其贡献更多地体现在能力视角的自我实现幸福感中。这一发现也验证了流动力理论中对其为个体赋能的内在价值的观点[6]。相比于效用视角的交通和幸福感研究中对实际发生的出行行为的关注[3],本研究表明,流动能力即使未转化为实际移动,也会内化为居民的能力感知以及基于能力的自我认同,并在居民幸福感提升方面发挥重要作用。

其次,本研究细化了流动力作用于幸福感的机制分析框架,从流动力构成角度探讨了流动力的获取、能力与安排维度对幸福感的影响。研究发现,获取维度对于幸福感的贡献大于能力和安排维度,且获取维度更多地促进享乐幸福感,主要体现在小汽车数量和设施便利度指标;安排维度更多的促进自我实现幸福感,主要体现在休息日户外活动、公益和文化活动指标。获取维度体现了社会结构对流动能力的影响,说明流动资源的供给和可获性是流动自由的前提,而安排是基于个人偏好、需求等因素对于获取和能力的综合规划,更能反映出个人主观意志选择,因而对自我实现幸福感有着重要贡献。本研究突破了单一的交通视角,综合考虑地理环境、社会文化因素,对流动性作用于幸福感的机制提供更为综合的解释。

第三,社会资本的中介效应分析进一步阐明了流动性的社会效应以及流动力与幸福感的作用机制。西方许多研究从理论层面探讨了流动力可以促进社会资本的积累[18],但是缺乏从实证方面的验证。本研究对流动力的构成要素与社会资本的相关性,以及社会资本在流动力和幸福感关系中的中介效应进行分析。结果表明,流动力的获取和安排维度与社会资本有显著相关性,且社会资本在流动力和幸福感的联系中起到了重要的中介作用。因而,流动力可以和社会资本产生互换,从而促进个体需求满足和能力提升。通过社会资本的视角,本文揭示了流动力作为一种资本的本质和内在价值,及其促进幸福感的作用路径。即使未转换为实际的出行,流动的能力和潜力也可以通过促进社会资本提升个体幸福感,进而证明了流动力在社会政策方面的重要价值。

本文研究结论能够为规划政策提供一些启示。首先,在流动力的获取维度,优化社区设施便利度和交通供给,打造更加完善的促进流动的地理条件,可以有效促进居民幸福感提升。其次,基于安排维度对幸福感的促进作用,居民的美好生活与户外活动密不可分,在城市建设中要更加重视公共空间和活动场所的营造,以及居民文化休闲活动的组织。另外,社会资本的中介作用表明,除了对实际出行行为的关注,城市和交通政策也应当将流动力的社会效应纳入考虑范畴,将物质环境和社会环境统筹规划,才能更为有效地促进幸福感的提升。

本研究也存在一定局限性。新流动范式强调,流动性和其发生的情境是不可分割的整体[37]。在不同意图的影响下,流动性也分为主动和被动,自愿和非自愿[38]。主动的静止未必由于不具备流动能力,可能仅因为没有流动意愿,因而并不一定意味着更低的幸福感;反之亦然,被动的流动也未必对幸福感有益。因而,后续研究可以对不同流动意图下的流动性、流动力和幸福感的关系进行进一步探究。同时,由于数据获取的限制,本文对于流动力的能力维度测度指标不够全面。未来研究需要进一步完善关于信息技术能力、出行组织能力等方面的测度。此外,本文对流动性的界定聚焦于日常流动性的范畴,更多的关注流动的“获取”属性,而流动性的内涵广泛,情境多元,除了日常流动性之外,还包括移民、逃难、迁居等不同的形式。流动既可能是获取,也可能是放弃,不同形式的流动性、流动力与幸福感之间的关系也不能一概而论,需要更深入的探索。

注释:

① Law R 1999年《Beyond“women and transport”: Towards new geographies of gender and daily mobility》一文中提出日常流动性“daily mobility”这一概念,文中日常流动性意指“在城市环境中的、以人为主体的、短期的、重复的移动(movement)或流通(circulation)行为”,Law认为这一概念相比于“transport”可以体现更广泛的社会文化方面的内涵,也能呼应社会文化地理学早期对流动性研究的呼吁。借鉴上述概念,对本文所讨论的日常流动性进行界定:在日常生活中的、以人为主体的、短期的、重复的流动性,如工作、休闲、社交和购物等方面的出行。

| [1] |

Kwan M P, Schwanen T. Geographies of mobility[J]. Annals of the American Association of Geographers, 2016, 106(2): 243-256. |

| [2] |

Mokhtarian P L. Subjective well-being and travel: Retrospect and prospect[J]. Transportation, 2019, 46(2): 493-513. DOI:10.1007/s11116-018-9935-y |

| [3] |

De Vos J, Schwanen T, Van Acker V, et al. Travel and subjective well-being: A focus on findings, methods and future research needs[J]. Transport Reviews, 2013, 33(4): 421-442. DOI:10.1080/01441647.2013.815665 |

| [4] |

Reardon L, Abdallah S. Well-being and transport: Taking stock and looking forward[J]. Transport Reviews, 2013, 33(6): 634-657. DOI:10.1080/01441647.2013.837117 |

| [5] |

Hickman R, Cao M, Lira B M, et al. Understanding capabilities, functionings and travel in high and low income neighbourhoods in Manila[J]. Social Inclusion, 2017, 5(4): 161-174. DOI:10.17645/si.v5i4.1083 |

| [6] |

Kaufmann V, Bergman M M, Joye D. Motility: Mobility as capital[J]. International Journal of Urban and Regional Research, 2004, 28(4): 745-756. DOI:10.1111/j.0309-1317.2004.00549.x |

| [7] |

Urry J. Mobilities[M]. Cambridge: Polity Press, 2007: 38-39.

|

| [8] |

Schwanen T, Nixon D V. Understanding the relationships between wellbeing and mobility in the unequal city: The case of community initiatives promoting cycling and walking in São Paulo and London//Keith M, de Souza Santos A A. Urban Transformations and Public Health in the Emergent City[M]. Manchester, UK: Manchester University Press, 2020: 79-101.

|

| [9] |

Shliselberg R, Givoni M, Kaplan S. A behavioral framework for measuring motility: Linking past mobility experiences, motility and eudemonic well-being[J]. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 2020, 141: 69-85. DOI:10.1016/j.tra.2020.09.001 |

| [10] |

Cuignet T, Perchoux C, Caruso G, et al. Mobility among older adults: Deconstructing the effects of motility and movement[J]. Urban Studies, 2020, 57(2): 383-401. DOI:10.1177/0042098019852033 |

| [11] |

Cairns S, Harmer C, Hopkin J, et al. Sociological perspectives on travel and mobilities: A review[J]. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 2014, 63: 107-117. DOI:10.1016/j.tra.2014.01.010 |

| [12] |

周红云. 社会资本: 布迪厄、科尔曼和帕特南的比较[J]. 经济社会体制比较, 2003, 19(4): 46-53. [Zhou Hongyun. Social capital in Bourdieu's, Coleman's and Putnam's theory[J]. Comparative Economic&Social Systems, 2003, 19(4): 46-53.] |

| [13] |

Currie G, Stanley J. Investigating links between social capital and public transport[J]. Transport Reviews, 2008, 28(4): 529-547. DOI:10.1080/01441640701817197 |

| [14] |

Viry G, Kaufmann V, Widmer E D. Social integration faced with commuting: More widespread and less dense support networks[M]//Ohnmacht T, Maksim H, Bergman M M. Mobilities and Inequality. New York, USA: Routledge, 2009: 121-143.

|

| [15] |

Stanley J K, Hensher D A, Stanley J R, et al. Mobility, social exclusion and well-being: Exploring the links[J]. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 2011, 45(8): 789-801. DOI:10.1016/j.tra.2011.06.007 |

| [16] |

Schwanen T, Lucas K, Akyelken N, et al. Rethinking the links between social exclusion and transport disadvantage through the lens of social capital[J]. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 2015, 74: 123-135. DOI:10.1016/j.tra.2015.02.012 |

| [17] |

Shliselberg R, Givoni M. Motility as a policy objective[J]. Transport Reviews, 2018, 38(3): 279-297. DOI:10.1080/01441647.2017.1355855 |

| [18] |

Kaufmann V, Audikana A. Handbook of Urban Mobilities[M]. New York, USA: Routledge, 2020: 41-45.

|

| [19] |

Sheller M. Theorising mobility justice[J]. Tempo Social, 2018, 30(2): 17-34. DOI:10.11606/0103-2070.ts.2018.142763 |

| [20] |

唐香姐, 徐红罡. 大理打工旅游者的流动力研究[J]. 旅游学刊, 2019, 34(10): 137-146. [Tang Xiangjie, Xu Honggang. Study on the motility of working tourists in Dali, Yunnan[J]. Tourism Tribune, 2019, 34(10): 137-146.] |

| [21] |

Kaufmann V, Dubois Y, Ravalet E. Measuring and typifying mobility using motility[J]. Applied Mobilities, 2018, 3(2): 198-213. DOI:10.1080/23800127.2017.1364540 |

| [22] |

De Witte A, Hollevoet J, Dobruszkes F, et al. Linking modal choice to motility: A comprehensive review[J]. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 2013, 49: 329-341. DOI:10.1016/j.tra.2013.01.009 |

| [23] |

Atkinson S. Beyond components of wellbeing: The effects of relational and situated assemblage[J]. Topoi, 2013, 32(2): 137-144. DOI:10.1007/s11245-013-9164-0 |

| [24] |

Diener E, Emmons R A, Larsen R J, et al. The satisfaction with life scale[J]. Journal of Personality Assessment, 1985, 49(1): 71-75. DOI:10.1207/s15327752jpa4901_13 |

| [25] |

Ryff C D, Singer B H. Know thyself and become what you are: A eudaimonic approach to psychological well-being[J]. Journal of Happiness Studies, 2008, 9(1): 13-39. DOI:10.1007/s10902-006-9019-0 |

| [26] |

Olsson L E, Gärling T, Ettema D, et al. Happiness and satisfaction with work commute[J]. Social Indicators Research, 2013, 111(1): 255-263. DOI:10.1007/s11205-012-0003-2 |

| [27] |

赵延东, 罗家德. 如何测量社会资本: 一个经验研究综述[J]. 国外社会科学, 2005, 28(2): 18-24. [Zhao Yandong, Luo Jiade. How to measure social capital: A review of empirical studies[J]. Social Sciences International, 2005, 28(2): 18-24.] |

| [28] |

Stanley J K, Hensher D A, Stanley J R, et al. Mobility, social exclusion and well-being: Exploring the links[J]. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 2011, 45(8): 789-801. DOI:10.1016/j.tra.2011.06.007 |

| [29] |

Bergstad C J, Gamble A, Gärling T, et al. Subjective well-being related to satisfaction with daily travel[J]. Transportation, 2011, 38(1): 1-15. DOI:10.1007/s11116-010-9283-z |

| [30] |

Baron R M, Kenny D A. The moderator-mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 1986, 51(6): 1173-1182. DOI:10.1037/0022-3514.51.6.1173 |

| [31] |

刘晔, 肖童, 刘于琪, 等. 城市建成环境对广州市居民幸福感的影响——基于15min步行可达范围的分析[J]. 地理科学进展, 2020, 39(8): 1270-1282. [Liu Ye, Xiao Tong, Liu Yuqi, et al. Impacts of urban built environments on residents'subjective well-being: An analysis based on 15-minute walking distance[J]. Progress in Geography, 2020, 39(8): 1270-1282.] |

| [32] |

温忠麟, 叶宝娟. 中介效应分析: 方法和模型发展[J]. 心理科学进展, 2014, 22(5): 731-745. [Wen Zhonglin, Ye Baojuan. Analyses of mediating effects: The development of methods and models[J]. Advances in Psychological Science, 2014, 22(5): 731-745.] |

| [33] |

Hayes AF, Preacher KJ. Statistical mediation analysis with a multicategorical independent variable[J]. The British Journal of Mathematical and Statistical Psychology, 2014, 67(3): 451-470. |

| [34] |

De Vos J, Witlox F. Travel satisfaction revisited. On the pivotal role of travel satisfaction in conceptualising a travel behaviour process[J]. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 2017, 106: 364-373. |

| [35] |

Abou-Zeid M, Ben-Akiva M. Well-being and activity-based models[J]. Transportation, 2012, 39(6): 1189-1207. |

| [36] |

Son J, Wilson J. Volunteer work and hedonic, eudemonic, and social well-being[J]. Sociological Forum, 2012, 27(3): 658-681. |

| [37] |

常恩予, 张敏. 西方流动性研究与交通地理学的对话: 进展、启示与展望[J]. 地理科学进展, 2022, 41(8): 1516-1529. [Chang Enyu, Zhang Min. Mobility studies and transport geography in the West: Progress, implications and prospects[J]. Progress in Geography, 2022, 41(8): 1516-1529.] |

| [38] |

熊伟, 黄媚娇, 蔡晓梅, 等. 新流动范式下非流动性的研究进展与展望[J]. 地理研究, 2022, 41(3): 748-763. [Xiong Wei, Huang Meijiao, Cai Xiaomei, et al. Immobility under the new flow paradigm: Research progress and future prospect[J]. Geographical Research, 2022, 41(3): 748-763.] |