2. 浙江大学 管理学院, 杭州 310058

2. School of Management, Zhejiang University, Hangzhou 310058, China

巨量人口的频繁流动是全球化时代的最显著特征之一[1],作为流动性研究中最核心的研究话题,流动群体的出现已不仅是经济、社会等要素推拉作用的结果,更涉及到一种复杂的生存体验,包含身份认同与情感体验变迁、人地关系重塑等内容[2]。饮食作为流动群体日常生活的重要组成部分,他们的饮食实践在一定程度上成为了自身身份认同与情感体验、人地关系协调重塑等的集中爆发点,是学界探讨相关问题的一个绝佳视角。流动群体在跨地方流动过程中会不断面临着各地差异巨大的饮食文化与环境,陷入一种维系源地饮食与适应在地饮食的矛盾状态之中,进而引发流动群体关于饮食伦理变迁与身份协商等诸多问题:他们是选择维系原有的饮食伦理来巩固身份认同抵御在地文化侵袭,还是被动协商自己的饮食伦理以融入在地社会,重新构建起新的身份认同?对此议题的探究能够以饮食为媒介了解流动群体的饮食伦理流变与身份协商问题,实现对流动群体饮食实践的全面审视与理性认识。

饮食伦理是一个具有多重内涵的概念[3],涉及人们对于食物来源、质量的关注[4, 5],以及对于食物政治、食物贸易、可持续发展等方面的思考[6-8]。日常生活实践中的饮食伦理则更加强调“人—食物—地方”之间的关系,与人们的社会文化背景紧密关联,是人们在特定的地方、社会背景下逐渐形成的关于饮食的认知和偏好、风俗与习惯,体现了人们对于“吃什么、怎么吃、什么是好的食物”的认知判断[9],表现为一种主观性的“食物正确”,动态反映着人地关系。由于人们在成长过程中,尤其是早期阶段受到特定饮食风土的影响,故饮食伦理具有相对稳定性[10]。尽管如此,饮食伦理也会随着个体所处环境的变化而变化。在流动性背景下,跨地方成为流动群体的本质特征,迥异的饮食环境与饮食文化不断冲击着他们的饮食实践,其饮食伦理也在不断变换的社会文化环境中开始动摇甚至改变,这一过程即上文所提的饮食伦理变迁。上述变化进一步导致了流动群体饮食焦虑、饮食失调等现实问题,对其生活与工作造成一定影响[11],故此,对流动群体饮食伦理的相关讨论有其重要意义。

对于流动群体而言,饮食实践是表征其身份的重要方式,对其维持或转变身份认同起到重要作用[12]。在流动群体跨地方过程中,饮食实践的不断调试使他们接纳与融入在地饮食文化环境,促使其产生新的身份认同[13];也可能会使其在新的饮食文化环境中坚守自我,构筑起坚固的文化边界,表征自己原有的地方身份[14]。故此,在流动过程中变化的饮食实践与饮食伦理对流动群体的身份认同产生巨大影响,促使其身份认同经历着解构与重构过程,带来个体身份认同的摇摆与转变,体现着个体在不同的时空背景下关于自身身份建构的策略,即身份协商[15]。而身份认同作为流动群体融入在地社会、建构社交网络、维持地方安定和谐等的重要因素[16],探讨流动群体饮食伦理与身份认同的相关问题具有一定的现实意义。

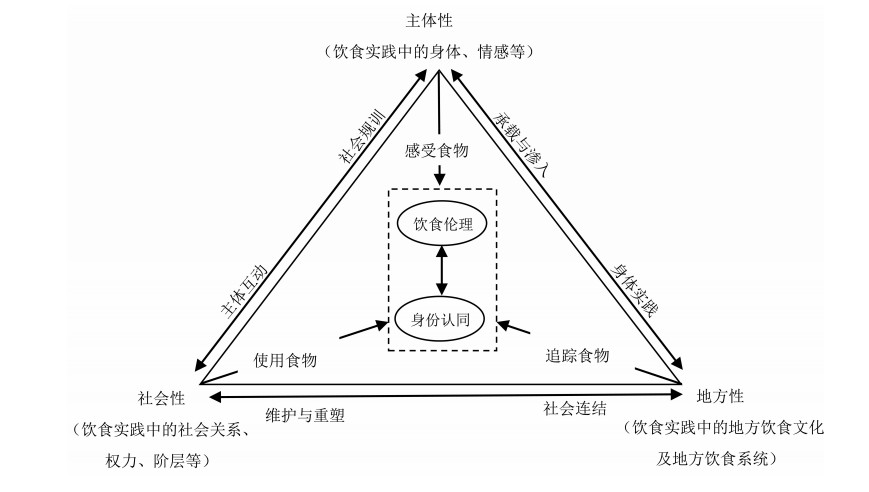

目前,学界对于流动群体饮食伦理流变与身份协商等理论话题关注不足,二者间微观的互动关系尚未明晰。现有研究大多将饮食实践看成是孤立的存在,忽视了食物与人、食物与地方之间的动态依存与相互影响的关系,食物的能动性未被重视[17]。且现有研究倾向于将流动群体因饮食伦理的变化而导致的身份协商结果两极化探讨,并未看到这其中个体身份认同的“中间状态”。且从饮食实践主体的角度看,相关研究视角被过度机械化地解读,饮食实践主体被当成是饮食环境变化的被动接受者,并未充分理解其在主观能动性驱动下的灵活适应策略。基于此,本研究构建了一个分析框架,系统回顾并总结了新文化地理学视角下流动群体饮食伦理与身份认同的相关研究内容,对“人—食物—地方”三维关系进行系统性阐述,并为未来的研究方向提供相应的参考与建议。

2 分析框架的提出20世纪末以来,社会文化地理学者开始反思学界过度关注文本、话语、符号化意义等的研究倾向,文本的权威性开始受到质疑,非表征、再物质化等研究思潮逐渐兴起。相关的理论引介[18, 19]、研究综述[20-22]、实证探讨[23, 24]开始在国内社会文化地理学界涌现,大大加速了国内相关研究的进程以及与西方研究对话的速度与空间。物质实体及其能动性、身体实践及展演、情感及其空间塑造力量、个体的日常生活实践等研究话题开始从文本、符号意义的桎梏中解脱,成为社会文化地理学研究的焦点。饮食实践作为人们日常生活的重要组成部分,自然成为非表征、再物质化等研究思潮的重要阵地,与食物相关的研究话题与范围不断扩大,涵盖了一系列关于食物与地方、食物与身份、食物与身体等的相关研究。食物成为了人们日常生活中表征身份、建构社会关系、连结人—地的重要“物质”。

社会文化地理学尤其是物质地理学在探讨物质背后的社会关系及文化意义、理解“人—物—地”之间多重社会文化内涵时所主张的“使用物(living with things) ”“追踪物(following the things) ”和“感受物(feeling the things) ”重要研究视角,为我们进一步关注食物与人们的身体、社会及地方的联系,提供了重要启示[25-29]。

“使用物”即是探究人们的生活世界如何通过物质消费实践来构成。人们的物质消费实践不仅是为了获取“物”的功能性价值,更是通过“物”来构建一种社会空间与文化政治,其中便蕴含着社会关系与文化意义的建构[26]。从“使用物”这一视角出发,不仅能够探讨人们日常生活中具体的物质实践,还能够窥见物质背后诸如社会关系与权力博弈等抽象的社会性本质。“追踪物”则是跟随物品的流动轨迹来探究“物”在流动过程中的性质变化及其能动性,进而揭示其背后的社会文化意义[29]。这其中暗含着“物”在不同地方的流动过程中如何嵌入地方,如何将自身与不同地方及其地理知识相联系的研究潜力[26]。“追踪物”这一视角也为我们探讨“物”在流动过程中的地方性影响、地方性知识生产、地方文化的传播等话题提供了一个动态的研究启示[29]。“感受物”则是强调人们在物质消费实践中的主体性感受,关注个体在物质消费实践中持续性的身体参与[30]。从“感受物”这一视角出发,能够从主体性这一微观视角审视个体的物质消费实践,将身体与主体感受本身从物质的表征与话语思考背后予以呈现[31]。

“使用物”“追踪物”和“感受物”这一探讨“人—物—地”多重社会文化意义的线索为本文系统研究流动群体饮食实践的相关问题提供了坚实的研究基础。具体到流动群体饮食实践这一研究情境,上述线索可被进一步理解为“使用食物—追踪食物—感受食物”,进一步地,根据这三个视角所反映的核心内涵,可将其凝练为“社会性(使用食物) ”“地方性(追踪食物) ”“主体性(感受食物) ”这三个具体研究视角[26],用以探索“人—食物—地方”的多重社会文化意义。

在新文化地理学的饮食研究领域,众多学者已从上述三个视角出发,形成了诸多意义重大的研究成果。从追踪物视角,学者将食物视作地方的产物与地方的符号表征,是联系个体与地方的纽带。基于饮食的地方性记忆成为个体锚定身份、凝聚彼此的重要力量[32],因而地方性成为分析框架中的重要一极。从使用物视角,饮食与个体间的社会联系紧密相关并反映着个体的权利与地位,扮演着凝聚社区,形成集体认同,增强社会归属感的重要角色[28],因而社会性成为分析框架中的第二极。从感受物视角,食物与个体的身体、情感紧密联系,成为个体身份认同与情感体验的重要影响因素,因此,主体性成为分析框架的第三极。

地方性、社会性、主体性三者并不彼此独立,而在食物研究语境中相互渗透,相互联系[28, 33, 34]:主体性在个体间的社会互动中得以呈现,地方性在饮食实践主体的参与中塑造,社会性又基于饮食实践主体与地方之间的相互联系而发展变化,三者共同构筑了个体日常生活中的饮食实践,呈现着其背后复杂多元的社会文化意义。细化来说,流动性背景下,流动群体的跨地方迁移使他们接触到不同地方的文化生态,进而影响具身体验与身份塑造,他们的主体性也就在多重地方性的影响下发生改变[35];同时,流动群体的跨地方流动引致社会关系网络的动态变化,个体身份、日常行为习惯等源于社会关系网络的主体性内容便在社会性的影响下发生流变[36-38];此外,地方性是个体与环境在长期的互动作用中对地方所赋予的情感与精神,是一个“主体创造的地方”所表现出的特质[39]。流动性背景下,人口的跨地方流动为地方带来了具有不同主体性的个体,他们内部之间、与当地人之间以及与地方之间的持续互动便形成了新的地方性。

综上,在“使用物”“追踪物”和“感受物”三元线索的启发下,同时也与新文化地理学的非表征与“重返物质”思潮相呼应,本文构建了以主体性、社会性、地方性为三极,饮食伦理、身份认同为内核的三维分析框架(图 1),并结合文献梳理来分析流动群体饮食实践中的伦理流变及身份协商问题,期望跳出人类中心主义并摆脱二元对立关系的长期束缚,从微观、中观到宏观的视角对该问题形成较为全面的理解,促进新文化地理学中的饮食研究。

|

图 1 分析框架 Fig.1 Research Framework |

身体、本能及具身体验与饮食实践紧密相关,始终处于人们饮食实践的最前线[40],是饮食伦理形成的起点。换言之,饮食伦理形成于人类具身的、基于本能的、以身体为主要对象的饮食实践过程。在这一过程中,身体切实感受着食物的味道和口感,成为连结食物物质性与文化意义的直接中介,形成别样的食物具身性体验,决定了人们的饮食偏好与惯习[41]。可以说,主体性在一定程度上决定了个体伦理的形成与表达,而不仅仅是食物本身。

这一决定过程并不是一蹴而就的,而是在时间向度上逐步形成的,表现为“跨时间的主体性”:人的身体在生理、情感和智力上都一直处于发展之中[40],随着时间推移,人们的饮食伦理也因时间的积累而不断流变。在人们漫长的生命历程中,与食物相关的身体体验和情感体验不断影响着个体饮食伦理的积淀和变迁[42]。流动群体作为特殊的一类人群,其生命历程中与食物相关的身体体验和情感体验更为多元与剧烈,他们的饮食伦理因此会更为快速与强烈地更迭。

时间的流动是每个人都必须经历的,但于流动群体而言,“跨地方”是其特殊属性。不断流转于文化源地与文化在地之间的特殊生命历程使“跨地方”成为附加在该群体“主体性”上的独特印记。“跨地方主体性”也成为了流动群体饮食伦理的本质属性之一。流动群体跨地方过程中,文化源地与文化在地之间物理距离以及饮食文化异质性程度对于流动群体饮食伦理的影响值得关注[43]。王宁在关于本土性饮食文化的跨境流动这一研究中对上述问题进行了深入探讨[43],认为文化源地与文化在地间的饮食文化异质性程度影响着流动群体的在地饮食策略,并对其饮食伦理的维持与转变产生影响。从主体性视角来看,个体所形成的饮食伦理更大程度上是一种物质化的且较难改变的身体惯习[44]。若文化源地与文化在地的饮食文化异质性程度较高,则流动群体对于文化源地的饮食依赖性较强;若两地间饮食文化异质性程度较低,则流动群体对于文化源地的饮食依赖性较弱。当面对差异巨大的饮食文化环境时,流动群体在自身相对稳定的饮食伦理的影响下,会倾向于携带家乡食物或者运用家乡烹饪方式在文化在地制作自己熟悉的食物,以此来化解因沉浸于异质饮食文化环境而导致的身体与情感上的双重不适,以维持原有的饮食伦理。此外,流动群体在文化源地与文化在地这两个不同空间之间的流动,经历着不同饮食文化环境的浸润,致使具身饮食体验不断有当下文化、情感与记忆的渗入,进而持续影响着流动群体在文化源地所形成的饮食口味、惯习等。饮食伦理作为流动群体对各种食物、味道、饮食感受等的“沉淀”[45],也在跨地方过程中不断发展变化。

3.2 主体性与身份协商“你即你所食”[46],我们吃掉的食物不仅提供给我们身体能量,也组成了我们的身体。身体作为身份认同的核心载体,饮食也就与身份的认同与协商连结起来。

20世纪以来,“身体”作为自我主体性之所在,从意识哲学的深渊解放出来,成为了自我认同、自我确认的核心载体[47],也是身体拥有者认同或协商现有身份的重要场所[48]。身体的感知和移动是主体行为和体验的核心,既能表达主体内部情感和认同,又能体验外部世界[48]。也正是因为身体的种种体验与感受,促使流动群体采用相应的饮食策略来调试自己在文化在地的身份失调状态。

在Powles的研究中,无法获取鱼类食物的身体体验是赞比亚难民产生流离失所、无所归属的身份失调感的重要原因[49]。换言之,身体体验会对个体身份认同产生影响,而个体在进入陌生的文化在地时,不可避免地会经历身份的建构、解构和重构过程。流动群体作为文化在地的“他者”,往往处于主流文化的边缘地位[50],为了降低由此带来的身体上的失调感与失落感[51],他们会采用各种策略来调试自我,实现身份协商,达成在文化源地与文化在地之间身份认同的微妙平衡[16, 52]。其中,饮食实践是流动群体自我身份象征性表达的最有效方式。例如,美巴贝多移民在其聚餐及与当地人共餐时,往往选择“家乡食物”来具象化自己的身份认同[53]。因此,饮食实践是锚定流动群体自我身份,辅助流动群体在流入地重建熟悉感的重要渠道,并且成为他们抵抗文化在地主流文化对身份认同的冲击或者融入文化在地主流文化的强大武器。

此外,基于身体体验的饮食实践也是形成集体归属感的重要一环。个体往往通过维持食物的特殊性、体验食物的特殊口味、口感来标记他们在一个文化或一个群体中的成员身份[46]。在流动群体之中,即使所属文化的原始语言已经被遗忘,传统的食物烹饪方式、食物口味仍然会被保留下来[46],作为识别集体、区分他者的重要依据[54]。流动群体在文化在地相同的饮食实践促成了彼此之间的一种“共享体验”,味道、口感等具身性体验为流动群体内部所共有,成为他们在群体中界定身份的依托[42],也成为他们与文化在地的原住民相区隔的藩篱。

饮食的具身性体验不仅能帮助流动群体锚定身份认同,形成群体归属感,也能助推他们在文化在地进行身份协商。有研究表明,挪威的巴基斯坦移民为了适应挪威较冷的气候,更快地消化食物,达到身体的舒适体验,他们渐渐开始像原住民一样减少对于热食的追求,进而更快地达成了身份协商[55]。班加罗尔人在追求味觉体验的“美食冒险”中逐渐接受自己国家日益变化的饮食文化,加快了身份协商进程[56]。

从主体性视角展开的流动群体饮食实践相关研究已在饮食地理学领域得到了学者关注。人的身体是自然与社会的混合实体,是空间的最小尺度,是流动群体在饮食实践中连结自身与外在物质与文化环境的重要媒介,凸显身体在流动群体饮食实践中的影响与作用能够更好地反映他们关于饮食伦理与身份认同的表达与调整。随着工业化福特主义模式向后福特主义模式的转变,以个体为中心的、非大众化的饮食实践渐趋盛行,身体在其中的作用愈加凸显[26],因而主体性视角下的微观饮食研究可以成为饮食地理的一个重要关注点。

4 社会性视角下的流动群体饮食伦理流变与身份协商 4.1 社会性与饮食伦理流变流动群体的饮食伦理在文化源地与文化在地的不断流转间经历着“加固”与“重塑”的历程,这一历程有着社会关系网络的参与[57]。封闭的社会关系网络会强化流动群体固有的饮食伦理。流动群体在文化在地会形成基于地缘、血缘的社会关系网络[58],在这层内聚性的社会关系网络包裹下,流动群体的社会互动和生活实践具有封闭性与固定性[59],相应地,其饮食实践也呈现一定的内聚性。尤其在文化源地与文化在地的饮食文化异质性较高时,内聚性的社会关系网络会给与流动群体的饮食实践以强大的支持,二者间形成一种螺旋式上升的良性互动关系,共同维护流动群体原有的饮食伦理[43]。

有研究表明,具有相同文化背景的流动群体相互聚集与交流有利于饮食伦理的跨地方随迁,为坚守原有的饮食伦理提供环境基础[43]。Gasparetti的研究发现,移居至意大利的塞内加尔移民往往通过与当地移民组织密切的社会交往来获得传统食物并保持原有的饮食伦理,其中较为孤立的移民想要维持传统的饮食惯习则较为困难[60]。此外,流动群体自身饮食文化的神圣性也影响着流动群体在文化在地的社交选择,进而对其在文化在地的饮食实践产生重要影响。如带有宗教性质的饮食文化因其较强的刚性而不易与文化在地的饮食文化相融,同时会对流动群体的社会行为产生约束,使其在文化在地践行一种排他的饮食策略。有研究指出,迁居广州的部分中国西北穆斯林群体会在日常生活中采取“防御性饮食策略”,通过自我隔离等方式坚守饮食伦理[61]。

开放的社会关系网络促进了饮食伦理的融合与重构。流动群体在文化在地的饮食实践因内聚性的社会关系网络而呈现一定程度的封闭性,但在长期的异地生活中,他们通过与朋友、邻居、同事的社会互动达到对文化在地的适应[42],并随之发展出基于业缘与友缘的社会关系类型。在这种社会关系的影响下,文化在地的饮食文化、饮食惯习逐渐弥漫到流动群体的日常饮食实践中,塑造他们在身体、情感和认知方面的新的烹饪能力[42],对他们原有的饮食伦理造成冲击[62]。有研究发现,美国的印度移民在与当地人的社会交往中,逐渐放松了对传统饮食伦理的坚守而开始遵循当地的饮食传统[63]。由此可见,流动群体在文化在地所发展出的社会关系会在一定程度上影响他们原生的饮食伦理,促使饮食伦理的重构与再生。

4.2 社会性与身份协商跨地方过程中,流动群体从原有的社会关系网络中逐渐脱离,转而投入跨越地界甚至国界的社会关系网络中。社会关系的脱离与重构改变了流动群体于文化在地的饮食实践,对他们的身份认同产生影响。因此,探讨流动群体的饮食实践如何塑造身份认同,必须要关注到他们在文化在地中原有的与后续培育的多重社会关系[64]。

流动群体在进入文化在地前旧有的基于地缘与血缘的社会关系网络在文化在地更加坚固,拉扯着流动中的个体不断集聚,形成族群,而族群内秉持相同饮食实践的参与者通过饮食方式、所食用的食物等来相互承认,增进交流,进而更加激发起身份认同。共同的饮食实践将流动的个体联系起来,确认彼此作为集体身份的一部分,同时,将不同饮食实践的个体及群体排除在外,将他们列为局外人[42]。《消费地理》中强调了饮食的“社会黏合剂”作用,描述了以食物为中心的活动(烧烤、街头聚会) 将社区凝聚到一起,加强了社区认同感[65]。又如,对墨西哥裔美国女性的一项研究表明,食物在家庭互动中起着表达文化身份的核心作用,食用墨西哥食物是保持种族身份的重要方式[66]。

虽然族群内部恪守传统的饮食实践为流动群体提供了一种弥合文化源地与文化在地之间身份失调的方式,但文化在地的日常生活也逐渐使流动群体的身份呈现出一种新的单一性和多重性,或者说,新旧交织性[67]。他们与当地人之间共同进行的饮食实践成为他们调整旧身份,建构新身份的机会与工具。Johnston和Longhurst通过研究新西兰移民群体中食物、身份和归属感之间的关系发现,分享食物不仅加强了特定移民族群之间的联系,而且还有效地建立了不同族群之间的友谊,为移民建立新的身份认同奠定了基础[68]。同样有研究表明,流动群体与当地人在彼此家中进行的饮食实践使二者能够以信任、互惠和安全的形式获得良好的互动,并了解彼此的文化、习俗和历史,进而形成新的身份认同[69]。一项对加拿大印度移民的研究同样发现,他们在与当地社区的人们打交道的过程中,逐渐学习当地人的烹饪方式,改变自己的饮食习惯,更多地食用面包和肉,同时在与同事的日常交往中逐渐开始消费快餐等形式的食物,使他们在保持自己原有身份的过程中加入了新的身份标志,呈现出一种“新旧交织”的身份协商状态[64]。

可见,在社会性视角下,流动群体的饮食伦理与身份认同既是稳定坚守的,又是流动重构的;既是主动区隔而有边界的,又是开放包容而无边界的。尤其在流动性背景下,社会关系所反映的饮食伦理与身份认同已不再局限于短时间、短距离的时空尺度,更大尺度上的相关问题值得进一步关注。此外,除社会关系、社交网络外,也有学者从性别角色、阶层、权利等社会性视角进行了流动群体的饮食研究,指出阶层、性别等社会性要素影响着个体对于食物的接受程度等[70, 71],但上述社会性要素对于流动群体的饮食伦理与身份认同有何影响,仍需进一步探索。

5 地方性视角下的流动群体饮食伦理流变与身份协商 5.1 地方性与饮食伦理流变“一方水土养育一方人”。地方独特的自然环境、气候条件、民族习俗为“地方性”的形成提供了土壤,而独特的地方性也造就了地方族群独特的饮食伦理。饮食地理中,地方性是地方饮食文化与地方饮食系统的二元混合体[72],与饮食伦理的塑造密切相关。跨地方过程中,流动群体的源地饮食文化基因不同程度地与在地饮食文化交融,进而生成多样化的饮食伦理;同时,地方饮食系统也深刻参与到流动群体的饮食伦理重构之中。

流动群体对于地方及其所承载文化的情感倾向体现在坚守文化源地饮食伦理的饮食实践中。流动群体对于家乡味道的记忆相对稳定,对于食材的烹饪方式有着地方经验[72],对陌生食物的基本特征,如口味、可食用性等的判断完全基于他们在文化源地的饮食经历与记忆,反映出人们在文化源地所形成的饮食伦理具有相对牢固的特点[42]。因此当人们迁移到陌生环境中时,往往会因为长久不能接触文化源地的饮食文化而产生强烈的“怀旧情感”。这种情感的不断积累形成了流动群体对于文化源地的饮食、风俗等地方性记忆的执着追求,他们开始通过食物与烹饪来创造一个与故乡之间“可食用”的联系,从而谋求对文化源地饮食伦理的坚守[73, 74]。在新加坡的中国移民对中国传统饮食的坚持体现了他们对故乡的地方认同和割舍不断的乡愁[75]。又如在加拿大的印度移民一天中至少要吃一顿印度菜,他们认为自己故乡的传统菜肴是美味且健康的[64]。又如意裔美国人在平安夜吃的“七鱼宴”、犹太人社区的逾越节晚餐、华裔移民的春节菜品等[42]。如此种种都反映出流动群体在文化源地的地方性影响下所形成的饮食伦理具有相对的稳定性。

文化在地的饮食文化同样会对流动群体的饮食伦理产生深刻影响。虽然流动群体在文化源地所形成的饮食伦理相对稳定,但在流动性成为社会底色,全球化快速发展的今天,流动生活方式已成为常态。因各地巨大的饮食条件差异,流动群体开始重新思考“吃什么、怎么吃”的饮食伦理问题。Mellin-Olsen发现,巴基斯坦移民的饮食伦理在挪威当地饮食文化的影响下产生了重要变化,他们开始逐渐减弱对于早午餐的重视,开始将更多的精力放在准备晚餐上,只有在周末才会制作本国的特色饮食[55]。同样,迁移到比利时的意大利人在接受了比利时的饮食习惯后,逐渐改变了传统食物烹饪方式,形成了越来越具有融合两地风格的饮食伦理[76]。营养学和公共卫生的研究也表明拉丁裔、日韩移民到美国后,采取了美国本土高糖高脂的饮食方式,最终导致他们受到肥胖、糖尿病、高血压等慢性疾病的困扰[77]。

同时,地方饮食系统也在深刻影响着人们的饮食伦理。文化源地的地方饮食系统往往代表了地方菜的“正宗、原滋原味”,只有依赖于本地食材所制作出的地方菜才能呈现出正宗的家乡本味[72],抚慰流动群体内心的“乡愁”,成为他们坚守饮食伦理的动力。

文化在地的地方饮食系统往往会对流动群体饮食伦理的保持带来困难。流动群体对在地饮食系统有着天然的知识鸿沟,他们对于当地食物的生产、加工、流通、消费、废弃等环节知之甚少,不能够确信食物是否健康、优质。再者,在地食物又被商家包装成地方特色产品,由专门的商业网络来定制这些地方意涵,这也使得流动群体进一步陷入双重商品拜物教,他们与在地食物的亲密性关系进一步被消解。在文化在地的地方饮食系统中,流动群体在制作传统饮食时所用的食物经常供不应求或成本高昂,直接导致了流动群体饮食伦理发生改变,并对流动群体的健康产生不利影响。例如,加拿大的非裔及亚裔移民难以在当地超市买到在他们看来是高质量的蔬果及肉类产品,少数民族移民更是难以找到他们民族特色食品[77]。

但流动群体的饮食伦理并不只有被动改变,他们也能通过自身饮食实践来影响文化在地主流的饮食伦理。方百寿等人发现,移民美国的意大利人通过种种方式将大蒜这一外来物种变成了当地人喜闻乐见的餐桌美食,并成为当地代表性食物[78]。再如移民东南亚的华人通过自身饮食实践创造出了东南亚特色菜系“娘惹菜”[79],并改变当地人的饮食口味,使他们将酱油、醋等蘸料作为日常饮食的一种选择[80]。上述内容体现出流动群体饮食伦理的“侵略性”,即使流动群体在文化在地处于弱势地位,他们的饮食伦理也可能对文化在地的主流饮食文化产生深远影响。

5.2 地方性与身份协商个体所在的地方产生了自我,个人的身份烙印着地方的深刻印记,是区分我者与他者的重要标志[81]。流动群体的跨地方流动使“地方”不可避免地参与到“自我”的流动历程中。流动历程推动了流动群体与更多不同的地方相遭遇,“迷失身份”的流动群体渴望通过地方来为自己的身份认同划定一个坐标系,而饮食实践则成为了沟通地方与自我的重要桥梁。其中,地方饮食文化与地方饮食系统对于人们身份认同的产生与流变发挥着巨大作用。

地方饮食文化影响着流动群体的食物选择,体现了他们呈现自我、塑造身份、表达见解的方式[28]。饮食文化被形容为一种生长在特定地理区域并与生物和气候因素相关,且不断吸收养分,发展壮大的“根茎”[42]。如果流动群体在流入地丢失了传统的饮食文化而使其“博物馆化”时,饮食文化这一“根茎”就有腐烂变质的危险。因此流动群体进入新环境后,为了保持地方饮食文化这一“根茎”的继续生长发育,会努力创造适合这一“根茎”继续生长发育的环境,即通过各种饮食实践来进行,从而抵御文化在地的地方性侵袭,维系自身的身份认同[42]。

但流动群体的身份认同并非一成不变,而是重构于流动群体在文化在地的日常生活之中。文化在地的地方饮食文化影响了流动群体的食物偏好,进而重构身份认同。如英国的加纳移民在英国本地饮食文化的长期熏陶下,逐渐改变了传统的饮食习惯,在圣诞节时不仅会食用传统的烤肉,也会制作火鸡等英国美食,通过调整食物偏好来达成新的身份认同[82]。

地方饮食系统也对流动群体的身份认同产生深刻影响。流动群体到达文化在地后,在更大程度上变成了纯粹的饮食消费者,很少参与到流入地的饮食生产与再生产过程中,他们对所食用的食物的生产、历史和起源一无所知。加之越来越成熟的食品加工技术、人工香料、保存技术等更是将流动群体隔绝在文化在地的饮食系统之外。这种情况下,个体或集体急需一种确定的饮食规则来“规范”自己的身份,平衡自身在文化在地产生的身份焦虑感与不平衡感。流动群体的饮食实践在解决这一问题方面发挥了重要作用。这也解释了为什么离开故土的人们往往通过制作家乡美食、保留祖辈的传统烹饪方式等饮食实践来强化自己的身份认同,或是吸收当地的饮食文化,运用当地的特色食材制作美食,以此实现身份转变[83-85]。

地方性视角下的饮食伦理与身份认同研究进一步说明了地方饮食文化与地方饮食系统在流动群体饮食实践中的重要性,也反映出流动性背景下,文化源地与文化在地的“地方性”对流动群体饮食伦理与身份认同的拉扯博弈过程。也可看出,流动群体的饮食伦理与身份认同的形成并非是线性的、单向的过程,而是源地与在地、文化与物质等相互影响、互为构成的结果。地方性视角下的饮食实践研究将大大扩充饮食地理研究的研究范围与路径,成为新颖的研究话题。

6 饮食伦理流变中的身份协商人类漫长的文明进程中,饮食活动不仅在物质层面上满足了人们的生理需求,提供给一方人生存发展的物质基础,更以独有的饮食态度、饮食观念与习俗等饮食伦理的形式烙印于个体之上,成为人们内化的文化基因与文化行李。饮食伦理的形成过程受制于食物记忆、生活经历、个体生命历程、社会关系网络的影响,是在主体性、社会性与地方性共同作用下形成的。

个体的身份具有流动性与建构性[86],流动的过程不仅是个体从文化源地到文化在地的身体位移,更是人们从“本地人”到“异乡人”的身份转变。个体接触并沉浸到新文化中势必承担较高风险并付出较大代价,可能会动摇内心深处的自我,对身份认同产生深刻影响[87]。在“土生土长”的源地生根与“离乡背井”的在地失根的纠葛状态下,流动群体面临着身份的转变及由此引致的落差与焦虑。饮食实践向来是展现个体身份认同的重要方式,更是流动群体识别和团结个体和群体[42]的文化标记,“吃什么、怎么吃、在哪吃、和谁吃”等看似平常的行为中隐喻着流动群体的身份定位。

流动群体的饮食伦理流变、身份协商二者并不是孤立的,相反,在一定程度上,二者之间相辅相成,互为表里。流动群体的跨地方流动促使他们重视自身的饮食伦理,思考自己要如何借助饮食伦理来展现身份认同,抑或重新协商身份;而身份认同或身份协商的过程也使流动群体的饮食偏好、饮食惯习发生变化,进而助推饮食伦理的坚守或重构。上文中,笔者对于流动群体饮食伦理与身份认同的相关内容分别从主体性、社会性、地方性的视角进行梳理与解读,将饮食伦理、身份认同作为单独的部分进行讨论。但正如上文所言,二者并非孤立存在而是相辅相成的。故此,笔者将在上文论述的基础上着重强调二者间关系,力求在本文所构建的分析框架的基础上清晰完整呈现流动群体的饮食伦理与身份认同二者间的关系。

主体性方面,饮食伦理可被看成是一种身体所遵循的价值观念,身体在此价值观念的引导下进行饮食实践,进而满足身体对于物质能量的需求,逐渐将饮食伦理内化为身份认同的核心[88]。流动群体在文化在地的饮食实践不仅只是为了满足身体的能量需求,更是一种重申个人身份与价值观念的文化行为[89]。但同时,长期的异地生活使流动群体不断经受新的饮食伦理的冲击,作为身份认同的核心,饮食伦理的变化逐渐使流动群体开始进行身份协商。

社会性方面,流动群体在异地的生产生活中常常被嵌入不同的社会关系网络。他们在与不同群体的交往互动过程中面临着与自身相同或相异的饮食伦理。此时,饮食伦理将分享相同饮食的人联系起来,确认彼此作为集体身份的一部分,将不分享相同食物的人排除在外,将他们列为局外人。相同的饮食伦理将个体凝聚为一个拥有相同身份认同的集体,成为他们相互承认、界定身份认同的核心。饮食伦理也就成为流动群体锚定身份认同的有力抓手。但长期的异地生活也会使流动群体产生新的身份认同,进而影响到日常的食物选择、烹饪方式、饮食消费观念等,重构他们的饮食伦理。

地方性方面,流动群体在流动过程中,地方背景不断变换,随之而来的是截然不同于故土的地方饮食文化与地方饮食系统,由此引发了流动群体思考根植于故土的饮食观念是否适用于他乡的物候节律、饮食惯习,促使他们在两地的差异比较中重新认识自身所秉持的饮食伦理以及如何在他乡进行身份协商等问题。地方性中的饮食伦理与身份认同的互动逻辑则集中表现在流动群体因遵循自身饮食伦理而在文化在地催生出的饮食场所中:

流动群体在文化在地往往会遵循自身饮食伦理而进行饮食实践,进而催生相应的饮食消费空间[90],而这又反过来使流动群体在异地体验到一种对于自己饮食实践的“控制感”[42],流动群体在其中聚集、互动,不断强化自身固有的饮食伦理,也在彼此渐强的联系中加深着身份认同,共同抵御文化在地的地方性侵袭。但同时,这些被催生的饮食消费空间不仅会面向流动群体开放,当地人也会在其中进行饮食实践,其中所蕴含的流动群体的饮食伦理逐渐被重构为融合两地特色的“多元文化杂糅体”。流动群体在饮食实践中开始或被动或主动地接触着具有融合性质的饮食伦理,同时也开启了身份协商过程。

饮食伦理与身份认同间的互动逻辑关系便在流动群体的饮食实践中建立起来,二者互相成为对方坚守或重构的动力之一。

7 结论与展望 7.1 主要结论(1) 本文在“使用物”“追踪物”“感受物”三元线索的启发下,构建了以主体性、社会性、地方性为三极,饮食伦理、身份认同为两核的流动群体饮食实践的分析框架,认为:流动群体的饮食伦理与身份认同在主体性、社会性、地方性的综合影响下既有坚守又有重塑,呈现多样化的动态状态。具体来看,主体性方面,身体是饮食消费的起点,流动群体对源地饮食的身体体验、情感记忆成为他们身份认同与饮食伦理的锚点而不断促使自身坚守源地饮食伦理与身份认同。但同时“跨地方”是主体性的本质属性,流动群体在不同饮食体验的侵染下,饮食伦理开始流变,身份认同逐渐重塑。社会性方面,基于地缘、血缘的相对封闭的社会关系网络催生流动群体内聚性的饮食实践,强化他们固有的饮食伦理与身份认同,但流动群体在流入地建立起的多种社会关系也在不断拉扯着他们在不同的饮食伦理间跳跃,长久的社会互动渐渐将文化源地与文化在地的饮食伦理在流动群体的身上交融,新的身份认同也开始塑造。地方性方面,稳定的地方饮食记忆与饮食经验促使流动群体建立与文化源地可食用的联系,强化固有的饮食伦理与身份认同,但因流动群体的“流动”特质,不同地方间的地方饮食文化与地方饮食系统也在共同作用于他们的饮食伦理与身份认同,进而改变了流动群体的食材选择、饮食口味与饮食惯习,并使他们在流入地建构起新的身份认同。

(2) 流动群体的饮食伦理与身份认同相辅相成,互为表里。主体性方面,饮食伦理成为身体所遵循的价值观念,并逐渐内化为个体身份认同感的核心,影响着个体身份认同的产生与协商;身份协商又反过来助力个体饮食伦理的重构。社会性方面,饮食伦理在流动群体所嵌入的社会关系网络中充当个体凝聚的“黏合剂”,促使有着相同饮食伦理的个体集聚并加强身份认同;同时,因社会关系的建立而改变的身份认同也会影响流动群体饮食伦理的重构过程。地方性方面,流动群体的饮食伦理与身份认同互构逻辑集中体现在饮食消费场所之中。不同的地方饮食文化与地方饮食系统在同一个饮食消费空间内交缠融合,加速着流动群体饮食伦理流变与身份协商的过程。

(3) 本文对于流动群体饮食伦理与身份认同问题的探讨呼应了学界“非表征”“重返物质”的研究思潮,强调了食物的能动性。流动群体饮食伦理变迁与身份协商过程中食物不再是被动的客体,其能动地参与、干预着流动群体的饮食实践:主体性方面,食物的口感、味道影响着流动群体的具身饮食体验;社会性方面,食物是流动群体构建社会关系的中介,也是社会互动的粘合剂;地方性方面,地方食物系统是影响流动群体饮食伦理与身份认同的重要因素。

7.2 研究展望本文通过主体性、社会性、地方性的分析框架对流动群体的饮食伦理与身份认同研究进行了系统回顾与总结,认为流动群体在跨地方流动过程中,他们的饮食伦理与身份认同在身体体验、地方饮食文化与饮食系统、社会关系网络等的影响下既有坚守又有重塑,呈现多样化的动态状态。现实上,流动性已经成为中国经济社会发展的最重要语境之一;理论上,“非表征”“重返物质”等研究思潮兴起,学界有必要进一步深化探讨流动群体饮食实践的相关议题。

首先,应在流动群体饮食实践的相关研究话题中继续深化细化本文所提出的主体性、社会性、地方性分析框架。主体性方面,应进一步关注身体的微观尺度研究。身体是理解饮食消费的起点,具身化的饮食体验是个体饮食观念和偏好的直接表达,与流动群体饮食伦理与身份认同紧密联系。有必要继续探讨流动群体的饮食实践如何通过身体来塑造饮食感官体验,进而影响饮食伦理、身份认同、人地关系等的话题。社会性方面,应广泛关注除社会关系以外的其他社会性要素,如阶层、性别、权利关系等。与男性相比,女性是制作与消费食物的关键人物,是与食物、饮食场所、相应的饮食文化紧密接触的群体,尤其是在家庭情境中。女性可通过改变日常的食物制作方式来不断强化自身“食物主导者”的角色[91],以捍卫文化源地的饮食伦理与身份标签或接受来自文化在地的饮食文化,并由此逐渐影响其他家庭成员的饮食口味与惯习[70]。此外,饮食实践中的饮食伦理和身份认同与社会阶层也紧密相关,不同教育背景、不同职业、不同民族的饮食实践有着社会性差异[33],比如中产阶级更倾向于消费外来的食物,对于外来食品的接受度更高,以此与其他阶层相区别[71]。未来研究中,亟需关注性别角色、社会阶层等社会性因素在流动群体饮食实践中的作用。地方性方面,除关注地方性的“情感性”特征外,更应注意到地方性的“功能性”特征,流动群体面对文化在地的饮食文化与饮食系统,常会产生饮食焦虑与不安全感,而制作或食用地方性食物则能够通过切实的身体体验消除流动群体在文化在地所感受的焦虑与不安全感,进而帮助流动群体进行在地饮食适应。如此,制作或食用地方性食物的饮食实践除了具有慰藉乡愁等的情感功用外,也成为了流动群体适应在地饮食的积极策略。故此,关注地方性的“功能性”特征对于学界进一步了解流动群体如何达成在地饮食适应、如何增进身体与地方关系等方面有着积极意义。

其次,流动群体的饮食伦理及身份认同的复杂互动关系需进一步探讨。有研究表明在移民适应并接受文化在地饮食的情况下,能促使流动群体产生新的身份认同,但也有研究指出,上述情况也可能加强原有身份认同,特别是在原本族群优越感和差异藩篱明显的情况下。流动群体的饮食伦理具有复杂的微观生成过程,他们未必全然拒绝或全盘接受在地饮食,他们可能在不同层面上吸收在地饮食,调适原有的饮食伦理。随之而来的,流动群体是否会因自身饮食伦理的变化而进行身份协商或因身份协商而调试自身饮食伦理?这二者间的互动关系仍需细化研究。

最后,新时代下的饮食研究需关注到不同群体间的饮食伦理与身份认同的流变及其差异。新时代的中国有着诸多不同于以往的研究情境,流动性加强、消费主义高涨、饮食文化高度交融等一系列的社会背景要求饮食研究要关注到更多方面。在上述的社会背景下,属于不同地方、不同代际、不同群体的人们的饮食伦理与身份认同会发生怎样的变迁,又有何差异,亟需予以关注。

| [1] |

Urry J. Sociology Beyond Societies: Mobilities for the Twenty-First Century[M]. London: Routledge, 2000: 49-76.

|

| [2] |

孙九霞, 周尚意, 王宁, 等. 跨学科聚焦的新领域: 流动的时间、空间与社会[J]. 地理研究, 2016, 35(10): 1801-1818. [Sun Jiuxia, Zhou Shangyi, Wang Ning, et al. Mobility in geographical research: Time, space and society[J]. Geographical Research, 2016, 35(10): 1801-1818.] |

| [3] |

Zwart H. A short history of food ethics[J]. Journal of Agricultural and Environmental Ethics, 2000, 12: 113-126. DOI:10.1023/A:1009530412679 |

| [4] |

Popke J. Geography and ethics: Everyday mediations through care and consumption[J]. Progress in Human Geography, 2006, 30(4): 504-512. DOI:10.1191/0309132506ph622pr |

| [5] |

Clarke N. From ethical consumerism to political consumption[J]. Geography Compass, 2008, 2(6): 1870-1884. DOI:10.1111/j.1749-8198.2008.00170.x |

| [6] |

Opondo H. Humanising the cut flower chain: Confronting the realities of flower production for workers in Kenya[J]. Antipode, 2005, 37(2): 301-323. DOI:10.1111/j.0066-4812.2005.00494.x |

| [7] |

Dolan C S. Arbitrating risk through moral values: The case of Kenyan Fairtrade[J]. Research in Economic Anthropology, 2008, 28: 271-296. |

| [8] |

曾国军, 王龙杰. 可持续饮食系统的研究进展与理论框架[J]. 地理研究, 2019, 38(8): 2068-2084. [Zeng Guojun, Wang Longjie. Sustainable food system: Review and research framework[J]. Geographical Research, 2019, 38(8): 2068-2084.] |

| [9] |

韩作珍. 饮食伦理-在中国文化的视野下[M]. 北京: 人民出版社, 2017: 1-100. [Han Zuozhen. Diet Ethics-From the perspective of Chinese culture[M]. Beijing: People's Publishing House, 2017: 1-100.]

|

| [10] |

Harris M, Ross E B. Food and Evolution: Toward a Theory of Human Food Habits[M]. Philadelphia, PA: Temple University Press, 1987: 181-205.

|

| [11] |

钟淑如, 张小萱, 曾国军. 文化地理学视角下跨国移民饮食适应研究进展与启示[J]. 人文地理, 2021, 36(6): 1-8. [Zhong Shuru, Zhang Xiaoxuan, Zeng Guojun. Progress of research on dietaryacculturation of transnationalimmigrants from the perspective of cultural geography[J]. Human Geography, 2021, 36(6): 1-8.] |

| [12] |

Schermuly A C, Forbes-Mewett H. Food, identity and belonging: A case study of South African-Australians[J]. British Food Journal, 2016, 118(10): 2434-2443. DOI:10.1108/BFJ-01-2016-0037 |

| [13] |

Gabaccia D R. We are What We Eat: Ethnic Food and the Making of Americans[M]. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1998: 1-288.

|

| [14] |

Fleura B, Jacob O, Anders B. Negotiating cultural boundaries: Food, travel and consumer identities[J]. Consumption, Markets&Culture, 2010, 13(2): 133-157. |

| [15] |

李锦昊, 陈浩然, 马凌. 越南难侨的身份协商与国家认同——基于珠海市原红旗华侨农场的案例[J]. 人文地理, 2023, 38(1): 56-63. [Li Jinhao, Chen Haoran, Ma Ling. Identity negotiation and national identity of returned vietnamese chinese: A case study of the former Hongqi Farm in Zhuhai[J]. Human Geography, 2023, 38(1): 56-63.] |

| [16] |

曾国军, 林家惠, 钟淑如. 流动群体跨地方饮食适应的多元策略及身份协商——广州案例[J]. 地理科学进展, 2022, 41(4): 660-669. [Zeng Guojun, Lin Jiahui, Zhong Shuru. Multivariate strategies and identity negotiation of trans-local dietaryadaptation of immigrant groups: A case study of Guangzhou City[J]. Progress in Geography, 2022, 41(4): 660-669.] |

| [17] |

Helen V, Kim R. Consuming food and constructing identities among Arabic and South Asian immigrant women[J]. Food, Culture&Society, 2008, 11(3): 355-373. |

| [18] |

蔡晓梅, 曹婧, 刘俊. 拼装理论在人文地理学研究中的应用与展望[J]. 地理学报, 2022, 77(10): 2633-2649. [Cai Xiaomei, Cao Jing, Liu Jun. The application and prospect of assemblage theory in human geography research[J]. Acta Geographica Sinica, 2022, 77(10): 2633-2649.] |

| [19] |

袁超, 陈品宇, 孔翔, 等. 行动者网络理论与人文地理学的交互关系研究——重构、争辩与反思[J]. 地理研究, 2021, 40(2): 583-596. [Yuan Chao, Chen Pinyu, Kong Xiang, et al. Research on the interaction between actor-network theory andhuman geography: Reconstruction, debate and reflection[J]. Geographical Research, 2021, 40(2): 583-596.] |

| [20] |

王敏, 江荣灏, 朱竑. 新文化地理学中的非表征与再物质化研究进展[J]. 地理科学进展, 2019, 38(2): 153-163. [Wang Min, Jiang Ronghao, Zhu Hong. "Non-representational", "re-materializing" and the research methods of new cultural geography[J]. Progress in Geography, 2019, 38(2): 153-163.] |

| [21] |

张博, 刘美新, 蔡晓梅. 物质、情感和权力: 跨国移民与家的地理学[J]. 世界地理研究, 2022, 31(6): 1130-1141. [Zhang Bo, Liu Meixin, Cai Xiaomei. Material, emotion and power: Transnational migration and home geography[J]. World Regional Studies, 2022, 31(6): 1130-1141.] |

| [22] |

赵弋徵, 陈品宇, 孔翔. 新物质主义视角下的消费地理研究进展与反思[J]. 地理科学进展, 2021, 40(8): 1419-1429. [Zhao Yizheng, Chen Pinyu, Kong Xiang. Progress and reflection of geographies of consumptionfrom the perspective of new materialism[J]. Progress in Geography, 2021, 40(8): 1419-1429.] |

| [23] |

刘美新, 蔡晓梅, 范雅迪. 跨国精英移民的日常生活实践与根植性家的营造[J]. 人文地理, 2021, 36(6): 60-66. [Liu Meixin, Cai Xiaomei, Fan Yadi. The everyday life practice and home-making of transnational elite migrant[J]. Human Geography, 2021, 36(6): 60-66.] |

| [24] |

陶伟, 李晓璇, 蔡浩辉. 自然商品化中的物质实践和话语建构-以困鹿山普洱茶为例[J]. 地理科学, 2022, 42(12): 2150-2159. [Tao Wei, Li Xiaoxuan, Cai Haohui. Materialpractice and discourse construction in commercialization of nature: A case study of Pu'er Tea in Kunlushan village[J]. Scientia GeographicaSinica, 2022, 42(12): 2150-2159.] |

| [25] |

Kearnes M B. Geographies that matter: The rhetorical deploymentof physicality[J]. Social and Cultural Geography, 2003, 4(2): 139-152. DOI:10.1080/14649360309061 |

| [26] |

Cloke P, Crang P, Goodwin M. Introducing Human Geographies (2nd Edition)[M]. London: Arnold, 2005: 168-181.

|

| [27] |

马凌, 朱竑, 王敏. 重返"物质": 新文化地理学视角下的消费研究及进展评述[J]. 人文地理, 2019, 34(3): 44-52, 82. [Ma Ling, Zhu Hong, Wang Min. Review of re-materialization and consumption studies in new cultural geography[J]. Human Geography, 2019, 34(3): 44-52, 82.] |

| [28] |

Kong L. Food, Foodways and Foodscapes: Culture, Community and Consumption in Post-colonial Singapore[M]. Singapore: World Scientific, 2015: 6-9.

|

| [29] |

林煦丹, 朱竑, 尹铎. 物质地理学的研究进展和启示: 追踪物质(following the things)视角[J]. 地理科学进展, 2021, 40(7): 1235-1245. [Lin Xudan, Zhu Hong, Yin Duo. Progress of the material geography studies with the perspective of "following the things" and implications[J]. Progress in Geography, 2021, 40(7): 1235-1245.] |

| [30] |

Lorimer H. Cultural geography: The busyness of being 'more-thanrepresentational'[J]. Progress in Human Geography, 2005, 29(1): 83-94. DOI:10.1191/0309132505ph531pr |

| [31] |

Bessiere J. Local development and heritage: Traditional food andcuisine as tourist attractions in rural areas[J]. Sociological Ruralis, 1983, 38(1): 21-34. |

| [32] |

罗秋菊, 丁绍莲, 潘珂. 外来饮食文化影响下广州本地居民地方身份建构过程的代际差异[J]. 地理研究, 2018, 37(9): 1762-1774. [Luo Qiuju, Ding Shaolian, Pan Ke. Generational differences in the influence of exotic gastronomic culture on local residents' place identity in Guangzhou[J]. Geographical Research, 2018, 37(9): 1762-1774.] |

| [33] |

林俊帆, 林耿. 意义、权力与再物质化: 食物消费地理新进展[J]. 人文地理, 2014, 29(6): 40-46. [Lin Junfan, Lin Geng. Meaning, power and rematerializing: Progress in geography of food consumption[J]. Human Geography, 2014, 29(6): 40-46. DOI:10.3969/j.issn.1674-3237.2014.06.005] |

| [34] |

蔡晓梅, 刘晨. 人文地理学视角下的国外饮食文化研究进展[J]. 人文地理, 2013, 28(5): 36-41. [Cai Xiaomei, Liu Chen. Progress in the foreign geographical food studies[J]. Human Geography, 2013, 28(5): 36-41.] |

| [35] |

Conradson D, Mckay D. Translocal subjectivities: Mobility, connection, emotion[J]. Mobilities, 2007, 2(2): 167-174. DOI:10.1080/17450100701381524 |

| [36] |

Bondi L, Avis H, Bankey R. Subjectivities, Knowledges, and Feminist Geographies: The Subjects and Ethics of Social Research[M]. Oxford: Rowman&Littlefield, 2002: 1-312.

|

| [37] |

Cresswell T. Place: A Short Introduction[M]. Oxford: Blackwell, 2004: 1-168.

|

| [38] |

Pile S, Thrift N J. Mapping the Subject: Geographies of Cultural Transformation[J]. Transactions of the Institute of British Geographers, 1995, 3(3): 748-750. |

| [39] |

高权, 钱俊希. "情感转向"视角下地方性重构研究——以广州猎德村为例[J]. 人文地理, 2016, 31(4): 33-41. [Gao Quan, Qian Junxi. Negotiating piace-restructuring from the perspective of emotional geographies: A case study of Liede village, Guangzhou[J]. Human Geography, 2016, 31(4): 33-41.] |

| [40] |

Hayes-Conroy A, Martin D G. Mobilizing bodies: Visceral identification in the Slow Food Movement[J]. Transactions of the Institute of British Geographers, 2010, 35(2): 269-281. DOI:10.1111/j.1475-5661.2009.00374.x |

| [41] |

Parasecoli F. Hungry engrams: Food and non-representational memory[J]. Food and Philosophy, 2007, 102-114. |

| [42] |

Parasecoli F. Food, identity, and cultural reproduction in immigrant communities[J]. Social Research, 2014, 81(2): 415-439. DOI:10.1353/sor.2014.0015 |

| [43] |

王宁. 流动的消费本土性: 劳动力迁移中的文化随迁——以本土性饮食文化的跨境流动为例[J]. 山东社会科学, 2015, 29(10): 27-34. [Wang Ning. The localization of mobile consumption: The cultural mobility in the migration of labor force: A case study of the cross-border movement of localism food culture[J]. Shandong Social Sciences, 2015, 29(10): 27-34. DOI:10.3969/j.issn.1003-4145.2015.10.004] |

| [44] |

Bourdieu P, Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste. Translated by Richard Nice[M]. Nice R, trans. London: Routledge, 1984: 468-500.

|

| [45] |

Gilman R B S L. A thousand plateaus: Capitalism and schizophrenia by Gilles Deleuze; Felix Guattari; Brian Massumi[J]. The Journal of Interdisciplinary History, 1989, 19(4): 657-659. DOI:10.2307/203963 |

| [46] |

Fischler C. Food, self and identity[J]. Social Science Information, 1988, 27(2): 275-292. DOI:10.1177/053901888027002005 |

| [47] |

陶伟, 王绍续, 朱竑. 身体、身体观以及人文地理学对身体的研究[J]. 地理研究, 2015, 34(6): 1173-1187. [Tao Wei, Wang Shaoxu, Zhu Hong. The body, the view of body, and the study of body in human geography[J]. Geographical Research, 2015, 34(6): 1173-1187.] |

| [48] |

陶伟, 王绍续, 朱竑. 广州拾荒者的身体实践与空间建构[J]. 地理学报, 2017, 72(12): 2199-2213. [Tao Wei, Wang Shaoxu, Zhu Hong. Scavengers'bodily practices and spatial construction in Guangzhou[J]. Acta Geographica Sinica, 2017, 72(12): 2199-2213.] |

| [49] |

Holtzman, Jon D. Food and memory[J]. Annual Review of Anthropology, 2006, 35(1): 361-378. DOI:10.1146/annurev.anthro.35.081705.123220 |

| [50] |

赵晔琴. 身份建构逻辑与群体性差异的表征——基于巴黎东北新移民的实证调查[J]. 社会学研究, 2013, 28(6): 193-246. [Zhao Yeqin. The Logic of Identity Construction and the Characterization of Group Differences: An empirical study based on new immigrants in Paris from Northeast China[J]. Sociological Studies, 2013, 28(6): 193-246.] |

| [51] |

钱超英. 自我、他者与身份焦虑——论澳大利亚新华人文学及其文化意义[J]. 暨南学报(哲学社会科学), 2000, 22(4): 4-12. [Qian Chaoying. Self, the Others and Extremby Anxious of Body ldentity——the new Chinese literature in Australia and its cultural meaning[J]. Jinan Journal (Philosophy&Social Sciences), 2000, 22(4): 4-12.] |

| [52] |

蔡晓梅, 刘美新, 彭星星. 阶层流动: 美甲师的空间策略与身份协商[J]. 人文地理, 2018, 33(6): 44-52. [Cai Xiaomei, Liu Meixin, Peng Xingxing. Class mobility: Manicurists'spatial strategies and identity negotiation[J]. Human Geography, 2018, 33(6): 44-52.] |

| [53] |

Tookes, Jennifer, Sweeney. "The food represents": Barbadian foodways in the diaspora[J]. Appetite, 2015, 90(7): 65-73. |

| [54] |

Fleura Bardhi, Jacob Ostberg, Anders Bengtsson. Negotiating cultural boundaries: Food, travel and consumer identities[J]. Consumption Markets&Culture, 2010, 13(2): 133-157. |

| [55] |

Mellin-Olsen T, Wandel M. Changes in food habits among Pakistani immigrant women in Oslo, Norway[J]. Ethnicity&Health, 2005, 10(4): 311-339. |

| [56] |

Srinivas, Tulasi. Everyday exotic: Transnational space, identity and contemporary foodways in Bangalore City[J]. Food, Culture&Society, 2007, 10(1): 85-107. |

| [57] |

库利. 人类本性与社会秩序[M]. 北京: 华夏出版社, 1989: 78. [Coodley C N. On Self And Social Organization[M]. Beijing: Huaxia Publishing House, 1989: 78.]

|

| [58] |

王春光. 移民空间的建构: 巴黎温州人跟踪研究[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2017: 97-125. [Wang Chunguang. Constructing Space: A Longitudinal Study of Immigrants form Wenzhou in Paris[M]. Beijing: Social Sciences Academic Press, 2017: 97-125.]

|

| [59] |

刘小敏, 黎明泽. "原地市民化": 乡村振兴背景下中国农民市民化的新路向——基于发达地区15个非农化乡村的调查[J]. 学术研究, 2019(9): 56-64. [Liu Xiaomin, Li Mingze. "In situ citizenization": A new way of Chinese farmers'citizenization under the background of Rural Revitalization——Based on the survey of 15 nonagricultural villages in developed areas[J]. Academic Research, 2019(9): 56-64.] |

| [60] |

Gasparetti F. Eating tie boujenn in Turin: Negotiating differences and building community among Senegalese migrants in Italy[J]. Food and Foodways, 2012, 20(3/4): 257-278. |

| [61] |

Liu C, Yang R, Xue D. Chinese Muslims'daily food practices and their geographies of encounter in urban Guangzhou[J]. Social&Cultural Geography, 2020, 21(9): 1287-1306. |

| [62] |

马成明, 崔莉. 外来移民群体的日常饮食实践与文化认同——基于宁夏银川的人类学考察[J]. 贵州民族研究, 2020, 41(7): 95-100. [Ma Chengming, Cui Li. Cultural ldentity in everyday life diet practices of immigrants: based on the anthropological study of Yinchuan, Ningxia[J]. Guizhou Ethnic Studies, 2020, 41(7): 95-100.] |

| [63] |

Venkatesh S, Weatherspoon L J. Food behaviors and dietary acculturation of Asian Indians in the US[J]. Journal of Nutrition Education and Behavior, 2018, 50(6): 529-535. DOI:10.1016/j.jneb.2017.10.014 |

| [64] |

Chapman G E, Beagan B L. Food practices and transnational identities: Case studies of two Punjabi-Canadian families[J]. Food, Culture&Society, 2013, 16(3): 367-386. |

| [65] |

Bell D, Valentine G. Consuming Geographies: We Are Where We Eat[M]. London: Psychology Press, 1997: 1-256.

|

| [66] |

Ramírez A S, Golash-Boza T, Unger J B, et al. Questioning the dietary acculturation paradox: A mixed-methods study of the relationship between food and ethnic identity in a group of MexicanAmerican women[J]. Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, 2018, 118(3): 431-439. |

| [67] |

Gupta M D. "What is Indian about you?" A gendered, transnational approach to ethnicity[J]. Gender&Society, 1997, 11(5): 572-596. |

| [68] |

Johnston L, Longhurst R. Embodied geographies of food, belonging and hope in multicultural Hamilton, Aotearoa New Zealand[J]. Geoforum, 2011, 43(2): 325-331. |

| [69] |

Wise A. Hope and belonging in a multicultural suburb[J]. Journal of Intercultural Studies, 2005, 26(1/2): 171-186. |

| [70] |

Valentine G. Eating in: Home, consumption and identity[J]. The Sociological Review, 1999, 47(3): 491-524. |

| [71] |

Mak A H N, Lumbers M, Eves A, et al. Factors influencing tourist food consumption[J]. International Journal of Hospitality Management, 2012, 31(3): 928-936. |

| [72] |

李坚诚. 全球化-地方性背景下的饮食文化生产: 潮菜原料时空特征[J]. 热带地理, 2017(4): 122-128. [Li Jiancheng. Catering Cultural Production under the Background of Globalization and Locality: Spatial-temporal Characteristics of Teochew Cuisine Ingredients[J]. Tropical Geography, 2017(4): 122-128.] |

| [73] |

陶伟, 蔡少燕, 余晓晨. 流动性视角下流动家庭的空间实践和情感重构[J]. 地理学报, 2019, 74(6): 1252-1266. [Tao Wei, Cai Shaoyan, Yu Xiaochen. The emotional reconstruction and spatial practices of mobilizing family: A perspective from mobility[J]. Acta Geographica Sinica, 2019, 74(6): 1252-1266.] |

| [74] |

Ahmed S, Castañeda C, Fortier A M, Sheller M. Uprootings/Regroundings: Questions of Home and Migration[M]. Oxford: Berg, 2003: 1-304.

|

| [75] |

Suen W H. A Taste of the Past: Historically Themed Restaurants and Social Memory in Singapore[M]. London: Routledge, 2007: 127-140.

|

| [76] |

Beyers L. Creating home food, ethnicity and gender among Italians in Belgium since 1946[J]. Food, Culture&Society, 2008, 11(1): 7-27. |

| [77] |

Koc M, Welsh J. Food, foodways and immigrant experience[J]. Toronto: Centre for Studies in Food Security, 2001, 2: 46-48. |

| [78] |

方百寿, 孙杨. 文化视角下的食物景观初探——以Gilroy镇大蒜节为例[J]. 北京第二外国语学院学报, 2011, 33(9): 6-10. [Fang Baishou, Sun Yang. Analysis of the Foodscape Through A Cultural View: A Case of The Garlic Festive at Gilroy[J]. Journal of Beijing International Studies University, 2011, 33(9): 6-10.] |

| [79] |

曹雨. 海外华人的饮食文化自我认同[J]. 浙江学刊, 2019(5): 24-38, 2. [Cao Yu. Food and Foodways on Overseas Chinese Identity Construction[J]. Zhejiang Academic Journal, 2019(5): 24-38, 2.] |

| [80] |

陈志明. 海外华人: 移民、食物和认同[J]. 北方民族大学学报(哲学社会科学版), 2018(4): 5-12. [Tan Cheebeng. Chinese overseas: migration, food and identity[J]. Journal of North MinzuUniversity (Philosophy and Social Science), 2018(4): 5-12.] |

| [81] |

凯·安德森. 文化地理学手册[M]. 北京: 商务印书馆, 2009: 666-667. [Ka Y Anderson. Handbook of Cultural Geography[M]. Beijing: The Commercial Press, 2009: 666-667.]

|

| [82] |

Tuomainen H M. Ethnic identity, (post) colonialism and foodways: Ghanaians in London[J]. Food, Culture&Society, 2009, 12(4): 525-554. |

| [83] |

钟淑如, 王龙杰, 曾国军. 跨越地理边界的地方性食物——以广州流动群体的饮食消费为例[J]. 人文地理, 2022, 37(4): 39-45. [Zhong Shuru, Wang Longjie, Zeng Guojun. Local food beyond geographical boundaries: The everyday food practices of migrants in guangzhou[J]. Human Geography, 2022, 37(4): 39-45.] |

| [84] |

Vallianatos H, Raine K. Consuming food and constructing identities among Arabic and South Asian immigrant women[J]. Food, Culture&Society, 2015, 11(3): 355-373. |

| [85] |

Wu D Y H, Tan C B. Changing Chinese foodways in Asia[M]. Hong Kong: Chinese University Press, 2001: 1-328.

|

| [86] |

Peter L. Berger, Thomas Luckmann. The Social Construction of Reality[M]. England: Penguin Books Ltd, 1991: 1-219.

|

| [87] |

(英)扶霞·邓洛普. 鱼翅与花椒[M]. 何雨珈, 译. 上海: 上海译文出版社, 2018: 1-265. [Fuchsia Dunlop. Shark's Fin and Sichuan Pepper[M]. He Yujia, trans. Shanghai: Shanghai Translation Publishing House, 2018: 1-265.]

|

| [88] |

Caplan P. Food, Health and Identity[M]. London: Routledge, 1997: 1-31.

|

| [89] |

Salmón E. Eating the Landscape: American Indian Stories of Food, Identity, and Resilience[M]. Tucson: University of Arizona Press, 2012: 1-170.

|

| [90] |

Park K. Ethnic foodscapes: Foreign cuisines in the United States[J]. Food, Culture&Society, 2017, 20(3): 365-393. |

| [91] |

Cook I, Crang P, Thorpe M. Biographies and geographies: Consumer understandings of the origins of food[J]. British Food Journal, 1998, 100(3): 162-167. |