2. 长沙学院 乡村振兴研究院, 长沙 410022;

3. 衡阳师范学院 地理与旅游学院, 衡阳 421002

2. Rural Revitalization Institute, Changsha University, Changsha 410022, China;

3. College of Geography and Tourism, Hengyang Normal University, Hengyang 421002, China

全球化和现代化的快速发展使得传统社会空间转向“流动空间”,流动性成为现代社会的本质特征[1]。2006年,Sheller和Urry基于社会学、地理学等提出了新流动性范式,强调除了关注现代化进程中不断加快的各种流动现象,更应重点探讨其产生的社会文化意义[2, 3]。地理学多关注空间流动及其个体或者社会产生的意义;社会学聚焦于移民群体、社会流动与地理流动的关系;人类学多探讨群体流动和流动后的主客互动;旅游学多关注不同流动主体的旅游实践及身份认同。作为以流动为基本特征的行为方式,旅游中的流动性研究在学界愈来愈受到重视[4]。主要包括:基于流动性视角探讨入藏火车旅行中的体验、实践与意义[5]、骑行入藏者的旅游体验模型建构[6];打工度假旅游者的行为特征[7]、流动性实践及身份认同建构[8];以观鸟者为研究对象,探讨观鸟活动的具身体验及其影响[9];季节性退休流动性背景下老年人对“家”的地方依恋和体验[10];不同时空条件下,拉萨藏漂自我表达和地方意义之间的关系演变[11]、自我认同建构[12];从流动性视角解释西藏地方意义的多元互构方式[13];以青年旅舍为例,关注旅游流动中停泊点的特征以及意义[14];徒步者在具身实践中的空间感知和意义建构[15];川藏公路旅行者的流动性体验、群体特征及其意义[16, 17];嫦娥五号发射观测旅游者的流动特征与意义[18]等。

综上所述,旅游流动性研究多聚焦于流动特征和实践、身份认同、地方依恋、地方意义等主题,研究对象越来越多元化,学者们开始逐渐关注旅游流动谱系中不同类型的旅游者。在中国城镇化和社会经济快速发展的背景下,越来越多的旅游方式兴起,多元流动方式正重塑和改变着社会整体的旅行观念和生活方式。在新流动性范式下,旅游不仅是引力与推力作用下的短期迁移行为,更是意义产生的过程,在旅游体验过程中,游客的想象对其在地体验和和最后的体验结果十分重要,旅游者在流动性背景下的旅游过程更近乎于一种寻找地方的意义之旅[19]。在众多新兴旅游方式中,前往小众旅游地进行短居旅行备受追捧。相较于大众游客,旅居群体在流入地拥有更长的时间跨度,丰富的在地体验,更注重追求个体存在的意义,是解读地理想象与地方意义建构的最佳研究对象。因此,本文以凤凰古城短居旅游者为研究对象,从短居旅游者的地理想象及其对凤凰古城地方意义解读出发,探索在现代性和流动性加剧的背景下,短居旅游者受到地理想象的影响,在真实与想象混杂的流入地如何践行“第三空间”旅游体验?如何表征与建构凤凰古城地方意义?为解析短居旅游者的行为与生活规律提供参照,为旅游目的地形象的重塑提供参考,对流动性背景下的旅游研究具有理论和实践意义。

2 相关研究回顾 2.1 地理想象地理想象一直是地理学研究的重要主题,人们通过间接经验对未知领域探讨的过程即地理想象[20]。想象并不是感知的简单再现,而是对表象的创造性加工,是个体所希望和所期待的体现[21]。从现有的研究成果来看,地理想象研究呈现出两条研究脉络,一是地理想象概念多被学者作为一种文学文本解读方式,应用于个体对地理环境的感知研究[22]。二是地理想象是对空间、景观和地方等主题的再现与表征[23]。同时,地理想象是地理学、心理学、社会学和旅游研究等多学科所关注的研究主题。即使是同一概念,在不同尺度上,不同学科的关注点和核心探讨话题都有所不同。地理学家认为作为空间实体的地方并不是全部,人们主观上如何看待地理空间也同样重要[24]。学者们基于东方主义、后殖民主义与人地主客关系等,探讨了西方如何凭借其优势话语权建构东方的地理想象[25, 26],也解释了地理想象如何重构人们对世界的理解[27]。在旅游研究领域中,地理想象是旅游活动的重要驱动力,也是非惯常环境的拉力,有助于探索人们对空间的理解,并能促使个体前往地方以及改造现有的地方[28]。目前,大量的旅游研究用目的地形象、旅游意象、游客凝视等概念来分析游客对地理环境的认知,却较少使用地理想象进行旅游目的地管理和分析游客心理。但在旅游活动中,旅游者决定是否前往旅游目的地,很大程度上受对目的地想象的影响[29]。地理想象会促使旅游者发生空间移动,前往旅游地,并在抵达目的地后,在流动与想象的作用下,形成“第三空间”旅游体验。

2.2 “第三空间”“第三空间”是索亚基于列斐伏尔的空间三元辩证法[30] 提出的概念:“第一空间”是指个体的日常生活空间,表现为现实空间的各种物质形态,具有客观性和物质性;“第二空间”是通过话语体系实现空间的再现,是由不同主体精神上所建构的、表征的空间,是想象的空间;而“第三空间”是超越了空间二元的认识,是物质形态和精神形态兼具的空间,是可感知的真实和想象的虚拟在同一空间的混杂[31]。索亚的“第三空间”旨在打破传统意义上物质与精神二元的空间认识论,在传统二元对立关系中引入“他者”的视角去理解空间,将精神与物质、真实与想象、主体与客体联系起来[32],即第三空间是意识层面与实践层面相互作用的空间[33]。在旅游语境下,“第三空间”是旅游者从对旅游地的想象到真实的感知,并在现实与想象交叠的作用下获得旅游地超越时空限制的体验、意义生产和传播的空间[34]。具体而言,“第三空间”旅游体验是旅游者从感官体验到精神体验转变和升华的过程。在旅游体验中,想象是重要的组成部分,在旅游过程中会影响游客的感知。首先,旅游地根据文学作品、电视或电影中对空间的叙事表征,并借助网络媒介打造和传播空间符号,以此来激活游客的想象。其次,当旅游者抵达旅游地后,想象的地方、真实的景观、现代的生活和商业的景区共同产生了多种空间和时间的复杂关系,衍生了“第三空间”的旅游体验。另外,旅游者的感知具有差异性,依赖于旅游者的个人经历、在地体验和对地方的解读。因此,本文尝试使用这一视角去理解短居旅游者在现实与想象的混杂状态的“第三空间”中,对想象的地方如何践行和体验,如何解读混杂空间背后的地方意义。

2.3 地方意义地方的概念一直都是人文地理学核心概念之一,结构主义地理学更加强调地方区位及伴随的宏观政治经济要素[35],主张将地方视为特定时空活动和权力关系共同作用下产生的结构过程[36]。而人文主义地理学将地方定义为充满意义的物理空间[37],认为空间在环境和实践中包含人类所生产的意义、行为和身份时,才会成为有意义的“地方”[38]。从人文主义地理学语境来看,地方意义建立在因人而异的地方观念上,主观性与日常生活的体验是建构地方最重要的特征[34],地方意义是地方环境和主观个人持续互动的结果[39]。随着流动性和全球化增强所带来的还有日益突出的空间同质化,地方开始转向“非地方”趋势的重构,地方在流动性加剧的背景下是否被重新赋予了意义也有必要加以关注。

关于地方意义概念的研究最早可以追溯至Tuan对地方的界定,他认为地方是个体经验建构的意义中心,意义的产生来源于个体的外在经验所赋予地方的主观价值,从而衍生出根植于人地关系的情感联结[40]。由此可以看出,特定的历史与地理情境会影响地方意义的建构[41],而个体的到访与相关经历促成并维持了地方意义[42]。从本质上讲,地方意义是人地互动的一种表现形式,与社会文化和个体经历密不可分,地方意义的建构是空间转换为特殊地方的过程[43]。近年来,学者们对地方意义的研究对象多集中于移民群体[44]、藏漂群体[11]、侨乡群体[45]等,而对于旅游者的地方意义建构研究较少。

在新流动性范式下,旅游研究更加强调地方、空间和社会流动之间的互动关系,以及意义产生的过程,并在很大程度上依赖于旅游者对地方的想象、建构与体验[8]。通过上述文献梳理得知,学者们开始逐渐关注微观尺度下的地方文化、景观和空间等特殊的“地方”,但现有研究仍然缺乏不同案例的理论与实证探索。随着社会流动性的加剧,地方越来越成为一个被流动所建构的结果,要理解地方,就要在流动性范式下充分考虑地方和地方意义[46]。

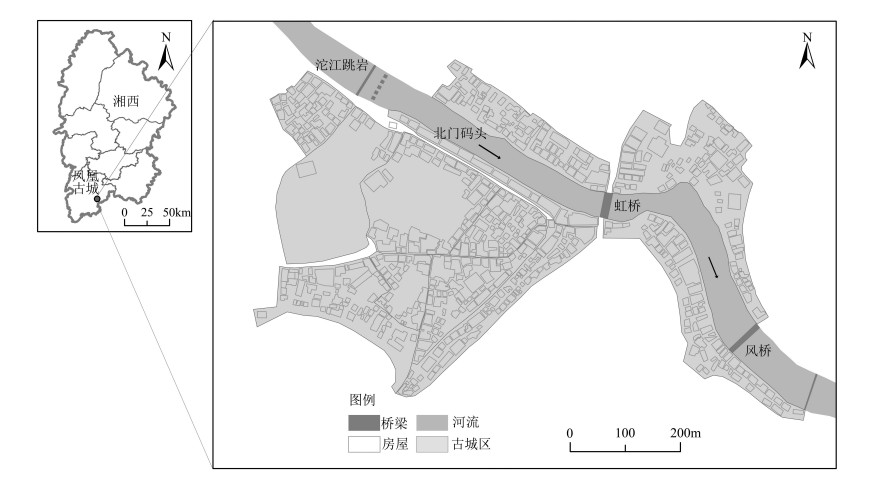

3 研究案例和研究方法本文选取湖南省凤凰古城为研究案例。凤凰古城位于湘西土家族苗族自治州西南部,因其钟灵毓秀的自然风光、独特浓郁的民族风情和神秘深厚的文化底蕴而被新西兰作家路易∙艾黎赞誉为“中国最美的小城”。古城始建于清康熙四十三年(1704年),城墙范围内占地面积约0.9 km2,历经300余年的风雨后还保持其整体格局。目前古城保有完整的古街区5片、石板古街巷20余条、文物遗址116处、文保单位68处。2001年成为第101座国家历史文化名城,经过二十余年的大众旅游行为,凤凰古城被逐渐建构为文学的、神秘和古朴的旅游地空间,这座偏远的小城现已成为极富盛名的旅游胜地。作为民族旅游地和文学旅游地,凤凰古城具有丰富的地理想象素材,极具研究价值和典型性。

本文主要通过深度访谈、参与式观察和文本分析的研究方法收集研究资料,在正式调研前,笔者通过网络收集了关于凤凰古城的媒体报道、游客游记和点评、旅游宣传资料及相关文献资料等(图 1)。在2021年10月28日至11月1日、2022年6月10日至6月30日,笔者两次赴凤凰古城进行实地调研,共计24天。在研究对象的选取上,鉴于本文探讨的核心为凤凰古城地理想象、旅游实践以及地方意义建构,这要求来访个体有一定时长的在地体验。因此,本文选取短居旅游者这一新型群体为研究对象。目前国内外对短居旅游者并无统一的概念界定,张兴泰和陈志钢认为区别于停留时长为6个月到5年的旅居者,短居旅游者停留时长为7天到1个月[13]。本文认为短居旅游者是短暂逃离现实生活和体验独特生活方式而暂留目的地的群体。其界定标准主要有三:①停留时间的暂时性。对于这类群体,前往目的地旅游只是一场经历,并不会扎根于此。依据现有研究,本文将停留时长7天到6个月作为判定短居旅游者的时间标准。②旅游动机的体验性。区别于旅居者和打工旅游者或求学(学习技艺) 或求职(积累经验) 等目的[47],短居旅游者的旅游动机较为丰富,但都以短暂逃离城市生活和寻求与惯常生活环境相异的文化体验为目的,这也是短居旅游者区别于旅居者和打工旅游者的根本属性。③流动实践的自主性。短居旅游者的流动实践是基于个体意志的自主安排。只要满足上述3个条件,就可称之为短居旅游者。

|

图 1 凤凰古城平面示意图 Fig.1 The Sketch Map of Fenghuang Ancient Town |

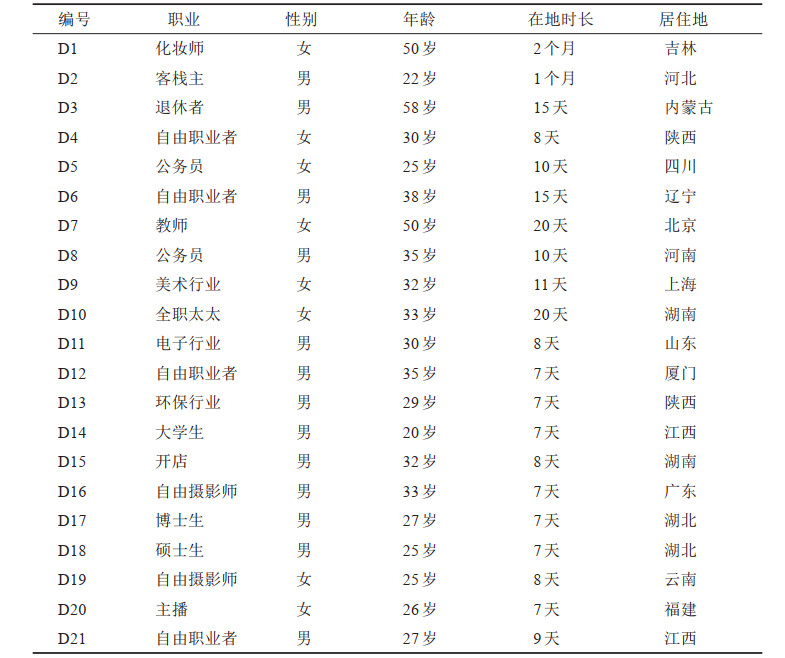

基于流动性范式下的置身概念[48],笔者前期通过观察研究对象的日常流动,在研究对象必经之地或出现较为集中的区域,进行体验式和参与式观察,观察地点集中于沱江跳岩两岸、虹桥、客栈、景区休息场所、篝火晚会现场等。深度访谈21位短居旅游者,访谈时间在35分钟至2个小时之间。访谈主要围绕他们对凤凰古城的地理想象、出游动机、在地感知、流动实践以及地方意义的表征,并在调研中拉近与访谈对象的社交距离,进行更加深入的观察,了解访谈对象的旅游细节、规律和对地方意义的赋予与解读,并在此基础上形成详实的文字记录。另外,研究者通过电话和微信对部分访谈对象进行回访,以尽可能贯穿研究对的流动过程。接受访谈的短居旅游者年龄在20—60岁之间,文化程度涵盖初中到博士研究生各个层级(表 1)。

| 表 1 访谈对象的基本信息 Tab.1 Background Information of Interviewed Respondents |

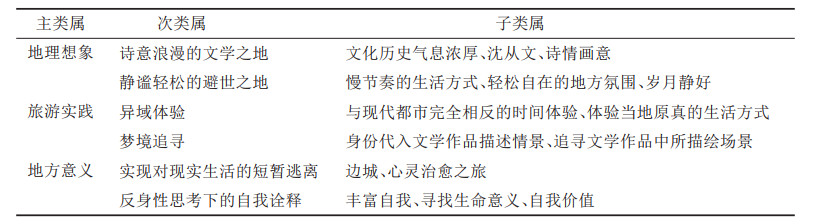

在数据整理和分析阶段,本文采用扎根理论对访谈资料进行分析。首先,对录音转化的文字记录以及观察笔记进行分析整理;其次,使用扎根的方法,笔者对访谈文本和观察记录文本进行开放式—轴心式的逐级编码分析,得到6个次类属,对次类属进行最高层次的抽象和范畴化,最终得到地理想象、旅游实践、地方意义3个主类属;最后,进行选择性编码分析,即选择出一个核心类属,通过不断比较的迭代,理清核心类属与其他类属之间的关系,通过分析概念之间的逻辑关系形成研究的概念框架[49] (表 2)。

| 表 2 编码分析得到的各级类属 Tab.2 The Results of Coding |

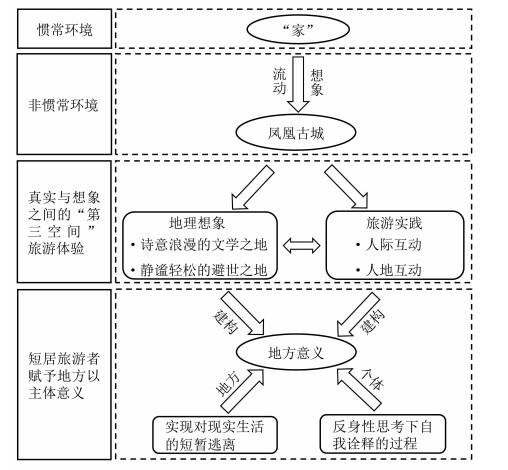

通过上述分析发现,短居旅游者在对凤凰古城地方意义的建构过程中,依赖于“第三空间”的旅游体验。这一过程主要通过两个途径实现,即短居旅游者的地理想象与表征,以及旅游实践中对地理想象的践行。短居旅游者对于凤凰的地理想象,均以个体在现实中不理想的生活体验为前提进行对比。在现代化不断加快的时代,城市成为了主流话语,相对遥远的地区被描绘成了神秘的异域、与众不同的世外桃源。凤凰古城地理位置相对偏远,是苗族、土家族等少数民族聚居地,汉族在这里才是少数民族。地理位置以及民族文化的差异使得短居旅游者对凤凰古城充满了无限的想象。此外,短居旅游者也倾向于以浪漫化和诗意化的方式解读凤凰古城,在短居旅游者的话语体系中,凤凰古城被定义为一幅画,凤凰之行被视为一场逐梦之旅。

4.1 凤凰古城短居旅游者的地理想象短居旅游者对凤凰古城的想象是诗意、浪漫的。凤凰是民国总理熊希龄、文学大师沈从文和著名画家黄永玉的故乡,文化底蕴深厚。1999年,湘西州政府提出“文化旅游”的概念,当地政府开始借助当地名人沈从文和黄永玉等对凤凰进行旅游宣传,将凤凰古城建构成沈从文笔下的湘西边城,吸引游客前往凤凰。大量影视作品和沈从文的文学作品如《边城》和《湘西》等给读者们带来了极大的想象空间,读者们将关于文学作品的美好想象投射到现实中的凤凰,构筑起人们精神世界中的“湘西世界”,凤凰古城成为无数读者心灵的“圣地”[50]。在广大旅游者的心目中,凤凰是湘西的代表,更是“边城”的代名词[51]。短居旅游者追寻沈从文足迹和《边城》所描绘的小镇的想象而来。此外,短居旅游者对凤凰古城的想象还聚焦在当地景观和民俗等方面的原真性表征上。区别于城市景观的高楼大厦,沱江两岸的吊脚楼、古城内的青石板、当地居民独特的风俗习惯以及沈从文笔下的湘西使得短居旅游者充满无限遐想。“我对历史文化很感兴趣,来之前了解到凤凰是国家历史文化名称,知名度高,很想看看沈从文笔下的《边城》到底是什么样子的。”(访谈时间:2022年6月,D13)。

短居旅游者对凤凰古城的另一层想象为静谧轻松的避世之地,主要聚焦于当地慢节奏的生活方式和轻松自在的地方氛围。在现代性社会,面对机械的生活、高压的工作,快餐式的感情,使得人们感到压迫,想要离开相对熟悉的环境,寻找一个避世之处,安放真实自由的自我。大量文学作品描绘了湘西农村宁静、安逸的氛围,与都市的快速发展形成对照。在现代社会强调的进步和“内卷”下,身处高压下的人们对安逸和“落后”的地方充满了向往,想在这里寻找到一种与城市快节奏生活完全相反的轻松自在的慢节奏体验。对很多人来说,这似乎是逃离现实生活最有效的选择。在旅游者的想象中,凤凰应是远离物质欲望的地方,这里的一切都是缓慢的,人们可以在古城闲逛,在沱江沿岸发呆、泛舟、钓鱼,在当地的茶馆中消磨时光。另外,在短居旅游者的想象中,远离现代化城市的凤凰人是善良、淳朴和热情的。“我很向往步行在沱江边漫步探寻的感觉,想感受一下慢节奏和怡然自得的感觉,好好放松一下。寻找关于凤凰的历史,寻找这个小城可以带来不同的旅游体验。”(访谈时间:2022年6月,D21)“最近结束了手上的工作,就想来这里休整一下。觉得这座小城是安静的,看过网上的照片,清晨薄雾笼罩的沱江真的好美啊,就想在这里可以放松一下,什么都不想,好好感受当下。”(访谈时间:2022年6月,D11)。

4.2 凤凰古城短居旅游者的旅游实践短居旅游者将凤凰古城视为追求宁静的地方,借由建构的诗意静谧的想象空间实现对现实生活的短暂逃离。与此同时,短居旅游者在异域体验和梦境追寻的过程中践行现实与想象之间的“第三空间”旅游体验。首先,凤凰古城短居旅游者的异域体验主要分为两个部分。一是与现代都市完全相反的时间体验,与现代都市“996”的生活相反,他们往往会通过一种自在、慵懒的生活节奏,来实现角色和心态的转变。正如海德格尔所提出的人存在这个世界的本质就是要逃离烦忙达到诗意地栖居,是要寻求自己存在的价值[52]。可是,现实生活又是无助的,对大部分短居旅游者而言,惬意自在的时光是短暂的,最终还是要回归,回“家”。对于他们而言,凤凰古城更像是一个“充电站”,在古城的旅游体验更像是“充电期”,满足现代人逃离现实生活需要的暂时的“心灵归宿”。“我在这里的日常安排就是每天睡到自然醒,出来吃完饭,回去接着睡,傍晚出来沱江两岸走走,发发呆。没有太多目的性,不是一定要去哪去哪,一般都根据当天的情况安排。”(访谈时间:2022年6月,D5) “有时候我会早起看看早上的沱江,有时候也会去看凌晨的古城,每个时间段都有不同的感受,在凤凰的日子还挺随意的,反正来休息的,时间是大把的,所以不会刻意的安排什么,如果今天去周边玩了一下,那明天就不会出去了,想惬意轻松一些。”(访谈时间:2022年6月,D20)。

二是体验当地原真生活方式,Urry指出流动动机的本质其实是寻求“差异性”,旅游体验其实是消费地方的过程,并通过“反向生活性”获得愉悦的旅游体验[53]。短居旅游者普遍认为,城市生活光鲜亮丽的背后,是模式化的生活和无穷无尽的压力,而想象中的凤凰古城是留有原真性的地方。短居旅游者将自我置身于当地居民的生活节奏,跟随当地居民一起去赶集、钓鱼,以此来实现自身追求原真生活的目的。凤凰人真实淳朴的性格让短居旅游者感受到一种大都市社会生活所缺失的“真实”,带给旅游者纯真和温暖。另外,虽然短居旅游者往往都是独自旅行,但他们并不排斥在旅游地结交朋友,往往与客栈主、当地人形成友好的关系,且在结束凤凰的旅途后,大多数人并不会回“家”,而是会前往下一个目的地继续流动,此时,凤凰古城更似流动过程中的“停泊点”。“我原本是在医院工作的,做影像的,每天就像流水线工人一样,很没有意思,在保定的生活太累了,我想换个环境,体验一下古城的生活,凤凰的生活节奏是慢一点的,我个人很喜欢慢节奏的生活,可以坐着公交车去乡下赶集,去买一些土特产,看见很多没见过的东西,这都是我所生活的城市没有的。”(访谈时间:2022年6月,D2)“下一站想去丽江或者大理古城生活一段时间。感受不同的城市的生活。看看它们之间的区别是什么。”(访谈时间:2022年6月,D9)。

此外,凤凰古城短居旅游者通过身份代入文学作品描述情景和追寻文学作品中所描绘场景实现梦境追寻。在地理想象的作用下,文学作品中所描述的虚拟的景观形成文学的“第三空间”,并反作用于短居旅游者的旅游实践[33]。短居旅游者往往会主动地去凝视文学作品中相关的景观标志物,把自身代入作品中的人物,并会不自觉地将作品中淳朴热情的人物性格投射到当地居民身上。人们通过旅游实践将文学作品中虚拟的景观转变成真实存在的景观,以此来解读地方。这些携带想象的短居旅游者认为自己体验的就是小说中所描绘的情景与意境。此时,真实的凤凰、想象的凤凰、文学作品中的凤凰共同使旅游者产生了跨越时间、虚实交替的想象和共鸣,旅游者形成了真实与想象混杂的“第三空间”旅游体验。“在烟雨蒙蒙的白天,凤凰真的有沈从文笔下边城的感觉,在民宿的阳台盘坐,看吊脚楼倒映沱江水中,那个时候,就感觉时光仿佛从沈从文笔下的《边城》悠然而来,感觉什么都不想干,就想这样静静发呆、冥想。每晚沱江上还有表演看,一身红裙的翠翠站在江心的小船上。”(访谈时间:2022年6月,D4)“凤凰的文化底蕴很深厚,从沈老笔下的边城,我一路追逐而来。走在雨季中的小巷,越走越僻静,远处青山依依,檐角滴滴答答,灯笼在风中荡来荡去,城楼上锈迹斑斑的铁门,好似都在诉说着过往的故事。”(访谈时间:2022年6月,D1)。

5 凤凰古城短居旅游者地方意义的建构在“流动与想象”的双重介入下,以及对“第三空间”旅游体验的践行,短居旅游者所建构的地方意义包含两个关键维度,即短居旅游者赋予凤凰“边城”的意义实现对现实生活的短暂逃离以及反身性思考下的自我诠释。

首先,短居旅游者将凤凰古城解读为“边城”实现对现实生活的短暂逃离。在访谈中发现,大部分短居旅游者将凤凰解读为“边城”,他们认为,凤凰就是沈从文笔下的“边城”,尽管真正的《边城》原型并不是这里,但短居旅游者却十分愿意将自己的想象寄托在这里。在现代社会,人们往往感到生活失去快乐、意义和自我认同,因此通过旅游实现短暂逃离现实生活[54]。在“逃离”惯常环境的驱使下,来自现代社会的“我者”通过凝视异域的“他者”,来实现一种非惯常环境的体验。在访谈中,凤凰古城短居旅游者通常将自己描述为真实生活的平庸之辈和失败者,认为现实生活的空间充满了打击和压抑,找不到生活的意义。他们认为在凤凰古城的旅居实际上是一场“心灵治愈之旅”。他们的本意并不是永远逃避真实空间,而是想在既有的社会规则之外,寻找一个“边城”来短暂的逃离现实生活。“曾无数次从游记攻略、电视上、书上、照片上了解过凤凰古城,对这里充满各种想象。这里仿佛就是沈从文先生笔下的《边城》,凤凰古城更像是与世隔绝的世外桃源,这里有清澈的河水,宁静的清晨,古朴的石板路。”(访谈时间:2022年6月,D18)。

其次,短居旅游者对凤凰古城的第二层解读为反身性思考下自我诠释的过程。“我者”通过个人经历、经验和体验建构“他者”,最终目的则是回答“我是谁?”“我为什么来到这里?”“这个地方对于我而言意味着什么?”的问题。已有研究表明地方意义的建构过程是物理空间转换为特殊地方的过程[55],地方意义的实质是特定群体的自我诠释[40]。对于短居旅游者而言,地方意义所表现的某种属性可以帮助他们更好的诠释自我,并成为这一群体自身历史叙事的一部分。自短居旅游者将凤凰古城视为逃离不理想的现实生活的想象之地开始,至亲自来到该地进行流动性实践整个过程,凤凰古城就一直被赋予了与其他地方不一样的意义。大部分受访者都认为在凤凰古城旅居的时光里,心态和认知都有了转变。对于短居旅游者而言,在凤凰寻找现实空间丢失的生活意义和自我认同,才是这段旅行的意义所在。“我三年前就来过这里,这次再次来到这里,因为来的次数、时间段不一样,接触到的人也不一样,意义是人与人相接触产生的一种不一样的感受。对我来说,如何让自我更加充实,学会释放和解压才是最重要的。旅游不是一定要追求什么,而是一种生活方式吧。”(访谈时间:2022年6月,D15)。

凤凰古城短居旅游者的自我诠释包含三个方面:①在古城短居的时日,他们认识到生活的困难终将随着时间释怀,对于一些短居旅游者而言,凤凰古城被赋予了告别过去、自我成长的意义。“我之前是家庭主妇,结婚七年了,最近离婚了,来到古城后,我的心情有好很多,精神上有些疗愈的,我就想寻找自己生活的意义,不想按照前半生那样活,但又不知道怎么活。这就是一道坎,如果你跨过去了,就是一次成长。越来越发现,我们只能主宰自己的心态,有时候困住你的就是你自己,这次的旅行算是彻底告别过去吧。”(访谈时间:2022年6月,D10) ②很多短居旅游者指出,不断尝试这种短居的生活,一是想多看看一些地方,体验不同的生活方式。二是想寻找一个答案:自己真的想要什么。“我之前患上过新冠阳性,那段时间是抑郁的状态。以前的日子,每天就是复制粘贴。后面,好了以后,我就很想出来尝试不同的生活。在那之前,我都不知道自己想要什么,我只知道自己不想要什么。所以我想要体验不同的生活,去不同的地方,和陌生人沟通,最后再选择自己想要的生活。”(访谈时间:2022年6月,D16) ③很多短居旅游者认为,古城的生活让他们感觉到放松,有更多的精力思考自己的意义,回归现实地方后自我的价值该如何实现。“来到凤凰后,没有太大的出入感,整体感受还是比较舒服,有时候会跟客栈的老板、游客一起喝喝茶聊聊天,听别人的故事,其实是可以在里面找到自己的影子的,会有意想不到的收获。”(访谈时间:2022年6月,D7)。

6 结论与讨论在流动日趋频繁的现代化社会,对流动性的探讨不应止步于物理空间内的流动,而更要探索其背后具身体验的意义以及社会意义的建构,例如地方、认同和情感等话题都需要在新流动性范式下重新思考[56]。本研究选取短居旅游者群体为研究对象,不仅关注短居旅游者的想象与表征、“第三空间”旅游体验中对地理想象的践行,还探讨了流动过程中短居旅游者对凤凰古城地方意义的建构。主要得出以下研究结论:①短居旅游者“第三空间”的旅游体验通过短居旅游者的想象与表征,以及旅游体验中对地理想象的践行两个途径实现。短居旅游者的地理想象均以在现实中不理想的生活体验为前提进行对比,短居旅游者基于影视文学作品将凤凰古城想象为诗意浪漫的文学之地。在现代文明的进步和城市快节奏生活的高压下,短居旅游者将凤凰古城想象为静谧轻松的避世之地。②短居旅游者通过个人经历对想象的凤凰古城加以旅游实践,以此产生真实与想象之间的“第三空间”旅游体验,并通过异域体验和梦境追寻来实现旅游实践。③短居旅游者在“第三空间”旅游体验中不断建构地方意义。凤凰古城短居旅游者地方意义的建构机制可以归纳为以下过程:基于对凤凰古城的地理想象,在逃避主义和体验主义的动机下促使短居旅游者进行流动,在“流动与想象”的双重介入下,以及对“第三空间”旅游体验的践行,短居旅游者所建构的地方意义包含两个关键维度,即短居旅游者将凤凰解读为“边城”实现对现实生活的短暂逃离以及反身性思考下的自我诠释的过程(图 2)。

|

图 2 凤凰古城短居旅游者地方意义的建构机制 Fig.2 The Analytical Framework Demonstrating the Construction of the Local Significance of Short-stay Tourists in Fenghuang Ancient Town |

伴随着流动性的增强,流动性谱系中会出现多种多样的旅行与移民行为。在以后的研究中,除了需要加强不同案例的理论探索与实证研究,对流动的各种表征进行描述和分析外,还需要对流动背后的社会文化意义进行更加深入的探讨。在流动性背景下,我们除了需要关注我者和他者互动、协商的过程中所建构的地方实践和地方意义,也应探讨他者面对外来者的话语和表征,同样需要思考“我是谁”“地方对我意味着什么”的话题。其次,可以进一步探讨不同主体、停留时长不同的旅游者的旅游体验和地方意义建构是否有差异。另外,旅游在本质上是一种体验“差异”的行为。但随着交通与科技的进步所带来的“时空压缩”,人、资本和权力的快速流动,使得地方正朝向“非地方”的趋势发展。在流动性背景下,如何更好地保护旅游地地方性和原真性还需要深入探讨。

| [1] |

吴悦芳, 徐红罡. 基于流动性视角的第二居所旅游研究综述[J]. 地理科学进展, 2012, 31(6): 799-807. [Wu Yuefang, Xu Honggang. A literature review of second residence tourism: Implication on mobility analysis[J]. Progress in Geography, 2012, 31(6): 799-807.] |

| [2] |

Sheller M, Urry J. The new mobilities paradigm[J]. Environment and Planning A, 2006, 38(2): 207-226. DOI:10.1068/a37268 |

| [3] |

孙九霞, 周尚意, 王宁, 等. 跨学科聚焦的新领域: 流动的时间、空间与社会[J]. 地理研究, 2016, 35(10): 1801-1818. [Sun Jiuxia, Zhou Shangyi, Wang Ning, et al. Mobility in geographical research: Time, space and society[J]. Geographical Research, 2016, 35(10): 1801-1818.] |

| [4] |

Hannam K, Butler G, Paris C M. Developments and key issues in tourism mobilities[J]. Annals of Tourism Research, 2014, 44(1): 171-185. |

| [5] |

吴寅姗, 陈家熙, 钱俊希. 流动性视角下的入藏火车旅行研究: 体验、实践、意义[J]. 旅游学刊, 2017, 32(12): 17-27. [Wu Yinshan, Chen Jiaxi, Qian Junxi. The experiences, practices, and meanings from the perspective of mobilities: A case study of the train travel to tibet[J]. Tourism Tribune, 2017, 32(12): 17-27. DOI:10.3969/j.issn.1002-5006.2017.12.009] |

| [6] |

张朝枝, 张鑫. 流动性的旅游体验模型建构——基于骑行入藏者的研究[J]. 地理研究, 2017, 36(12): 2332-2342. [Zhang Chaozhi, Zhang Xin. Constructing a mobile travel experience model: Empirical study of cyclists traveling to Tibet[J]. Geographical Research, 2017, 36(12): 2332-2342.] |

| [7] |

徐红罡, 唐香姐. 流动性视角下打工旅游者行为特征研究——以大理古城为例[J]. 人文地理, 2015, 30(4): 129-135. [Xu Honggang, Tang Xiangjie. The behavior of working tourists on mobility analysis: A case study of Dali historical town[J]. Human Geography, 2015, 30(4): 129-135.] |

| [8] |

韦俊峰, 明庆忠. 打工度假旅游者的流动性实践及身份认同建构——厦门马克客栈案例[J]. 旅游学刊, 2019, 34(10): 127-136. [Wei Junfeng, Ming Qingzhong. Self-identity construction and the working-holiday tourist: A case study of Mark Hostel in Xiamen[J]. Tourism Tribune, 2019, 34(10): 127-136.] |

| [9] |

黎镇霆, 刘晨. 观鸟活动的具身体验及其影响: 基于流动性视角的研究[J]. 旅游学刊, 2022, 37(5): 69-79. [Li Zhenting, Liu Chen. Embodied experience of birdwatching and its impacts: A study from mobility perspective[J]. Tourism Tribune, 2022, 37(5): 69-79.] |

| [10] |

吴悦芳, 徐红罡. 季节性退休流动者"家"的地方依恋——以三亚为例[J]. 人文地理, 2019, 34(5): 62-68. [Wu Yuefang, Xu Honggang. Homeplace attachment for the seasonal retirement migrants: A case study of Sanya[J]. Human Geography, 2019, 34(5): 62-68.] |

| [11] |

白凯, 王博林. 拉萨藏漂的自我表达与地方意义解读[J]. 地理学报, 2021, 76(8): 2048-2066. [Bai Kai, Wang Bolin. The interpretation of place meaning and the expression of self-concept: A case study of Tibet drifters in Lhasa, Tibet[J]. Acta Geographica Sinica, 2021, 76(8): 2048-2066.] |

| [12] |

包军军, 白凯. 自我认同建构的旅游介入影响研究——以拉萨"藏漂"为例[J]. 旅游学刊, 2019, 34(7): 31-45. [Bao Junjun, Bai Kai. The intervention impacts of tourism on self-identity construction: A case study of "Tibet Drifters" in Lhasa, Tibet[J]. Tourism Tribune, 2019, 34(7): 31-45.] |

| [13] |

张兴泰, 陈志钢, 张骁鸣, 等. 流动与想象: 西藏地方意义的多元互构研究[J]. 地理研究, 2021, 40(8): 2292-2313. [Zhang Xingtai, Chen Zhigang, Zhang Xiaoming, et al. Liquidity and imagination: A study of multiple mutual-construction of Tibetan place meaning[J]. Geographical Research, 2021, 40(8): 2292-2313.] |

| [14] |

解佳, 孙九霞. 旅游流动中停泊的意义: 移动性视角下的青年旅舍研究[J]. 旅游科学, 2019, 33(4): 32-46. [Xie Jia, Sun Jiuxia. The role of moorings in tourism mobility: A study on youth hostel from the perspective of the mobility paradigm[J]. Tourism Science, 2019, 33(4): 32-46.] |

| [15] |

朱璇, 江泓源. 移动性范式下的徒步体验研究——以徽杭古道为例[J]. 旅游科学, 2019, 33(2): 27-41, 58. [Zhu Xuan, Jiang Hongyuan. A study on the hiking experience under the mobility paradigm: A case study on Old Huizhou-Hangzhou Ancient Trail[J]. Tourism Science, 2019, 33(2): 27-41, 58.] |

| [16] |

王学基, 解佳, 孙九霞. 在路上: 道路旅行者的流动实践及其意义解读[J]. 旅游科学, 2019, 33(5): 1-13. [Wang Xueji, Xie Jia, Sun Jiuxia. On route: Road travelers'mobility practice and an interpretation of its significance[J]. Tourism Science, 2019, 33(5): 1-13.] |

| [17] |

王学基, 孙九霞, 黄秀波. 中介、身体与情感: 川藏公路旅行中的流动性体验[J]. 地理科学, 2019, 39(11): 1780-1786. [Wang Xueji, Sun Jiuxia, Huang Xiubo. Mediation, body, and emotion: Mobility experiences in road travel on Sichuan-Tibet highway[J]. Scientia Geographica Sinica, 2019, 39(11): 1780-1786.] |

| [18] |

唐雨桐, 郝小斐. 追火箭的人: 流动性视角下嫦娥五号发射观测旅游者民族志[J]. 旅游学刊, 2022, 37(6): 79-93. [Tang Yutong, Hao Xiaofei. Rocket runners: A ethnography of the Chang'e-5 launch from the perspective of mobility[J]. Tourism Tribune, 2022, 37(6): 79-93.] |

| [19] |

Hall C M. Reconsidering the geography of tourism and contemporary mobility[J]. Geographical Research, 2005, 43(2): 125-139. DOI:10.1111/j.1745-5871.2005.00308.x |

| [20] |

Wright J K. Terrae Incognitae: The Place of the Imagination in Geography[J]. Annals of the Association of American Geographers, 1947, 37(1): 1-15. DOI:10.1080/00045604709351940 |

| [21] |

Logan L. The geographical imagination of Frederic Remington: The invention of the cowboy West[J]. Journal of Historical Geography, 1992, 18(1): 75-90. DOI:10.1016/0305-7488(92)90277-G |

| [22] |

翁时秀. "想象的地理"与文学文本的地理学解读——基于知识脉络的一个审视[J]. 人文地理, 2014, 29(3): 44-49, 160. [Weng Shixiu. Imaginative geographies and the geography readding of literature tests: A review based on geographical publications[J]. Human Geography, 2014, 29(3): 44-49, 160.] |

| [23] |

Kruger L, Hall T, Stiefel M. Understanding Concepts of Place in Recreation Research and Management[M]. Portland: Pacific Northwest Research Station, 2008: 62-81.

|

| [24] |

Murphy A B, 刘云刚. 东西对话: 中国政治地理学研究展望[J]. 人文地理, 2019, 34(1): 3-8, 36. [Murphy A B, Liu Yungang. Between East and West: Research directions in political geography[J]. Human Geography, 2019, 34(1): 3-8, 36.] |

| [25] |

安宁, 朱竑. 美国《时代》杂志对中国的地理想象——基于东方主义视角的研究[J]. 地理学报, 2013, 68(12): 1702-1713. [An Ning, Zhu Hong. American magazine TIME's geographical imaginations of China: A case study on the perspective of Orientalism[J]. Acta Geographica Sinica, 2013, 68(12): 1702-1713. DOI:10.11821/dlxb201312010] |

| [26] |

蔡晓梅, 寸露, 朱竑. 自我东方主义?丽江旅游形象的想象与建构[J]. 旅游学刊, 2018, 33(9): 26-37. [Cai Xiaomei, Cun Lu, Zhu Hong. Self-orientalism?Imagination and construction of Lijiang's tourism image[J]. Tourism Tribune, 2018, 33(9): 26-37.] |

| [27] |

林耿, 潘恺峰. 地理想象: 主客之镜像与建构[J]. 地理科学, 2015, 35(2): 137-143. [Lin Geng, Pan Kaifeng. Geographical Imagination: The mirroring construction between the objective and subjective bodies[J]. Scientia Geigraphica Sinica, 2015, 35(2): 137-143.] |

| [28] |

Tuan Y F. Topophilia: A Study of Environmental Perceptions, Attitudes, and Values[M]. New York: Columbia University Press, 1990: 30-62.

|

| [29] |

Gao B W, Zhang H, Decosta P I. Phantasmal destination: A postmodernist perspective[J]. Annals of Tourism Research, 2011, 39(1): 197-220. |

| [30] |

Lefebvre H. The Production of Space[M]. Oxford: Blackwell, 1991: 82-97.

|

| [31] |

Soja E W. Thirdspace: Journeys to Los Angeles and other Real-andImagined Places[M]. Oxford: Blackwell, 1996: 81-87.

|

| [32] |

陆扬. 析索亚"第三空间"理论[J]. 天津社会科学, 2005(2): 32-37. [LU Yang. Analysis of Soja's "third space" theory[J]. Tianjin Social Science, 2005(2): 32-37.] |

| [33] |

林铭亮, 高川秀, 林元城, 等. 旅游地品牌化: 唐诗"第三空间"的旅游体验与地方想象的建构[J]. 旅游学刊, 2020, 35(5): 98-107. [Lin Mingliang, Gao Chuanxiu, Lin Yuancheng, et al. Place-branding of tourist destinations: The construction of the "third space" tourism experience and place imagination from Tang poetry[J]. Tourism Tribune, 2020, 35(5): 98-107.] |

| [34] |

Tuan Y F. Space and Place: The Perspectives of Experience[M]. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1977: 93-105.

|

| [35] |

Massey D. Space, Place and Gender[M]. Cambridge: Polity Press, 1994: 273.

|

| [36] |

周尚意, 杨鸿雁, 孔翔. 地方性形成机制的结构主义与人文主义分析: 以798和M50两个艺术区在城市地方性塑造中的作用为例[J]. 地理研究, 2011, 30(9): 1566-1576. [Zhou Shangyi, Yang Hongyan, Kong Xiang. The structuralistic and humanistic mechanism of placeness: A case study of 798 and M50 art districts[J]. Geographical Research, 2011, 30(9): 1566-1576.] |

| [37] |

Low S M, Altman I. Place attachment: A conceptual inquiry[M]//Low S M, Altman I. Place Attachment. New York: Plenum Press, 1992: 1-12.

|

| [38] |

Relph E. Place and Placelessness[M]. London: Pion, 1976: 39-56.

|

| [39] |

Manzo L C. For better or worse: Exploring multiple dimensions of place meaning[J]. Journal of Environmental Psychology, 2005, 25(1): 67-86. |

| [40] |

Tuan Y F. Place: An experiential perspective[J]. Geographical Review, 1975, 65(2): 151-165. |

| [41] |

Hidalgo M C, Hernández B. Place attachment: Conceptual and empirical questions[J]. Journal of Environmental Psychology, 2001, 21(3): 273-281. |

| [42] |

Farnum J, Hall T, Kruger L E. Sense of place in natural resource recreation and tourism: An evaluation and assessment of research findings[J]. USDA Forest Service-General Technical Report PNW, 2005, 660(4): 66-67. |

| [43] |

唐顺英, 周尚意. 浅析文本在地方性形成中的作用: 对近年文化地理学核心刊物中相关文章的梳理[J]. 地理科学, 2011, 31(10): 1159-1165. [Tang Shunying, Zhou Shangyi. Roles of text in placeness construction: Analysis on core literature of cultural geography in recent years[J]. Scientia Geographica Sinica, 2011, 31(10): 1159-1165.] |

| [44] |

胡宪洋, 白凯, 花菲菲, 等. 西安曲江新区移民群体的地方意义建构与检验[J]. 地理学报, 2020, 75(8): 1773-1789. [Hu Xianyang, Bai Kai, Hua Feifei, et al. The construction and examination of migrants'place meaning in Xi'an Qujiang New District[J]. Acta Geographica Sinica, 2020, 75(8): 1773-1789.] |

| [45] |

王敏, 江荣灏, 朱竑. 跨国宗族网络与侨乡地方意义的建构研究[J]. 世界地理研究, 2017, 26(1): 112-123. [Wang Min, Jiang Ronghao, Zhu Hong. Transnational lineage network and the construction of place meaning of Qiaoxiang[J]. World Regional Studies, 2017, 26(1): 112-123.] |

| [46] |

Cresswell T. Place: A Short Introduction[J]. Oxford: Blackwell Publishing, 2004, 9-10. |

| [47] |

Furnham A. The adjustment of sojourners[M]//Kim Y Y, Gudykunst W B. Cross-cultural Adaptation Current Approaches. Beverly Hills: CASage, 1987: 36-49.

|

| [48] |

Fincham B, Mcguinness M, Murray L, et al. Mobile Methodologies[M]. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2010: 8-9.

|

| [49] |

蔡礼彬, 宋莉. 旅游者幸福感研究述评: 基于扎根理论研究方法[J]. 旅游学刊, 2020, 35(5): 52-63. [Cai Libin, Song Li. A review of studies on tourists'well-being: Based on grounded theory research method[J]. Tourism Tribune, 2020, 35(5): 52-63.] |

| [50] |

徐小平, 赵士化. 行将凋零的爱与美——从《边城》看沈从文的"湘西世界"[J]. 合肥学院学报, 2005, 22(2): 116-119. [Xu Xiaoping, Zhao Shihua. Love and Beauty on the Verge of Fade[J]. Journal of Hefei University, 2005, 22(2): 116-119.] |

| [51] |

安宁, 朱竑, 刘晨. 文学旅游地的空间重构研究——以凤凰古城为例[J]. 地理科学, 2014, 34(12): 1462-1469. [An Ning, Zhu Hong, Liu Chen. The reconstruction of literary tourist destination: A case study of Fenghuang[J]. Scientia Geographica Sinica, 2014, 34(12): 1462-1469.] |

| [52] |

马丁·海德格尔. 演讲与论文集[M]. 孙周兴, 译. 上海: 生活·读书·新知三联书店出版社, 2005: 176, 189, 213-215. [Heideggerm. Speech and Proceeding[M]. Sun Zhouxing, trans. Shanghai: SDX Joint Publishing Company, 2005: 176, 189, 213-215.]

|

| [53] |

刘丹萍. 旅游凝视: 从福柯到厄里[J]. 旅游学刊, 2007, 22(6): 91-95. [Liu Danping. Tourist gaze: From Foucault to Urry[J]. Tourism Tribune, 2007, 22(6): 91-95.] |

| [54] |

Cartier C, Lew A. Seductions of Place[M]. London and New York: Routledge, 2005: 45-62.

|

| [55] |

Wynveen C J, Kyle G T. A place meaning scale for tropical marine settings[J]. Environmental Management, 2015, 55(1): 128-142. |

| [56] |

Cresswell T. Mobilities I: Catching up[J]. Progress in Human Geography, 2010, 35(4): 550-558. |