2. 华南师范大学 文化空间与社会行为广东省重点实验室, 广州 510631;

3. 华南师范大学 文化产业与文化地理研究中心, 广州 510631;

4. 南方海洋科学与工程广东省实验室 (珠海), 珠海 519080;

5. 华南师范大学 经济与管理学院, 广州 510006

2. Provincial Key Laboratory of Cultural Space and Social Behavior, South China Normal University, Guangzhou 510631, China;

3. Centre for Cultural Industry and Cultural Geography, South China Normal University, Guangzhou 510631, China;

4. Southern Marine Science and Engineering Guangdong Laboratory (Zhuhai), Zhuhai 519080, China;

5. School of Economics & Management, South China Normal University, Guangzhou 510006, China

21世纪以来,“流动”成为世界视域中最具社会历史影响力的现象之一,并从中衍生出一系列新的文化现象和社会属性[1]。过往以计量化和“利益性”为导向的传统流动性研究,已无法满足更深入地探索流动性社会意义和空间意义的要求。学者对流动性问题进行了反思,随之“新流动范式(the new mobilities paradigm) ”被提出,多学科融合下的“流动性转向”新阶段开启[2]。

“新流动范式”在理解流动性时强调各种事物均是持续性流动的,既包括世界范围内的人、货物、信息和资本等的大规模流动,也囊括了日常生活和公共空间中交通及物品等的具有地方化进程意义的各种流动。在此转向下,流动性研究从关注流动者本身逐渐趋向于关注流动的整体过程。一方面,聚焦“流动性系统”,这一相互连结的系统会借助基础设施影响着人、物和信息以不同速度、在不同空间范围的流通[3];另一方面,相关研究受行动者网络理论启发而关注包括了公路、车站、机场等停泊场所的“不动性系统”,即流动性赖以发生的平台,尤其是能辅助流动性的基础设施和技术[3]。可见要从过程视角来更深入地剖析流动,有必要考虑到基础设施在其中的地位与功能。随后,“跨国人口流动基础设施”(migration infrastructure) 概念被提出[4],国内研究将其翻译成“移民基础设施”或“流动基础设施”。

作为流动性研究领域较新颖的概念,由流动基础设施而衍生出的众多研究问题亟待解决。例如,目前流动基础设施的最新研究进展如何?其概念内涵和维度划分进行了怎样的解构和重构?不同维度的流动基础设施运作逻辑和作用有何差别?另外,借助流动基础设施的分析方法和视角,对更全面地去理解流动社会的本质又有何实际意义和价值?文章将从:①流动基础设施的源起与内涵;②流动基础设施的具体研究内容;③流动基础设施的讨论与展望三个方面展开论述,深入分析流动基础设施的相关研究进展,并结合中国语境对该领域的未来研究进行思考。

2 流动基础设施的源起与内涵 2.1 源起:基础设施与流动基础设施基础设施的概念最早萌芽于军事领域,主要在经济学范畴使用[5]。最开始基础设施被看作为满足区域生产生活需求而建立起来的物质实体网络的集合。随着世界银行将其划分为经济基础设施和社会基础设施,基础设施的概念不断被人文学者所关注和完善,已不再局限于“物质性”,更包括了制度层面的相关内容,如教育、文化、法律、医疗卫生、社会福利等无形产品及其提供部门[5]。

作为人类社会生存发展的前提,基础设施同样塑造了复杂的流动社会,其对流动性的功能与价值愈发凸显。一方面,基础设施在流动中承担着重要的“媒介”功能。交通工具、系泊场所、信息技术等基础设施得以被归类进工具性、桥梁性和技术性流动媒介中[6],可见流动性的承载与传递离不开基础设施。另一方面,随着跨学科视域下“新流动范式”赋予流动现象更丰富的社会文化意义[7],基础设施在流动性研究中的“象征”功能也慢慢凸显。传统流动范式热衷于机制研究,尤其关注由物质基础设施所打造的高效率流动网络[8];而新流动范式转向背景下,相关研究更聚焦流动过程中的权力关系与空间意义探讨。基础设施作为流动空间布局的重要组成部分,能折射出隐喻的阶层霸权和社会不平等现象,并以此为切入点探索流动性背后的权力博弈和协商[9]。

然而,过往研究多关注流动主体的“主角”地位,基础设施往往作为流动研究中的“附属品”,其作用和价值未能引起更广泛的关注。但在新流动范式下,学界开始重新审视流动行为,认为流动不仅是由多方主体共同塑造的调解空间,也是多个行动者、多种规则交织的结果[10],即“流动不是流动者的行为,而是流动者在'被流动' ”。特别在跨国移民研究领域,流动者需要依托众多对象来达成流动目的,其中协调了跨国流动行为的行动者集合共同构成了“参与流动的基础设施”[10]。随后移民研究也逐渐呈现出“基础设施转向(infrastructural turn) ”,关注移民与多元基础设施之间的关联互动及意义[11]。因此流动性研究不能把研究视角局限于流动主体本身,更需要探究支持、制约、引导流动的设施和过程。

因此,项飚和Johan Lindquist于2014年首次提出“跨国人口流动基础设施(migration infrastructure) ”概念——指能够促进和制约主体跨国迁移行为的相互链接的技术、机构和行动者的系统性集合[4]。不同于跨境流动形式,境内流动能从动态视角折射出国家区域内城镇经济社会的演进脉络和人地关系的变化[12]。以我国为例,人口流动在很大程度上表征为劳动力的城乡流动,来自乡村流动人口的流动过程及其后续的城市融入同样需要借助一系列相互关联的基础设施。故需要一个范畴相对明晰、适用范围更大、概括性更强的概念来对能影响各类流动行为的所有设施、机构、人等实体及非实体的集合予以界定。

因此,考虑不同范围的流动情境,为更准确地剖析“migration infrastructure”概念的内涵和外延,在中文语境下,本研究将其翻译成“流动基础设施”,并将其重新定义为在流动准备期、流动进行期和流动后稳定期均能促进和制约流动者行为的所有相联系的技术、机构和行动者的集合系统,以期借此概念更宽泛、更多层次、更客观地去理解流动行为的复杂性。

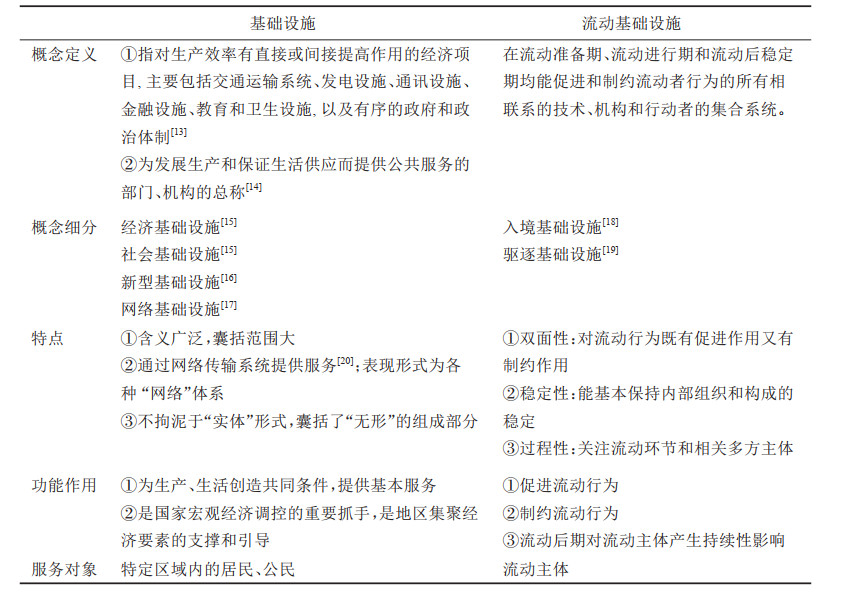

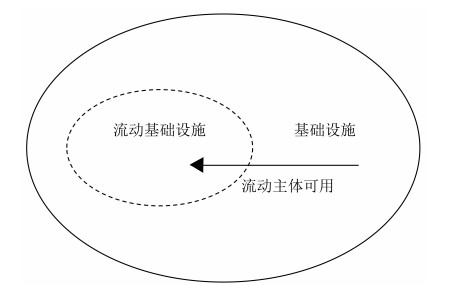

关于基础设施和流动基础设施的关系也可以得出结论:基础设施中的特定集合共同作用塑造了流动行为,该集合被解构成本文所定义的流动基础设施。即在基础设施中能为流动主体所用的部分都能被归纳进流动基础设施中,流动基础设施是基础设施的一部分。基础设施的服务对象是特定区域内广泛的居民和公民,而流动基础设施的服务对象则是流动主体。基础设施与流动基础设施两者的概念范围、内涵、服务主体、功能作用等方面差异如图 1和表 1所示。

|

图 1 流动基础设施与基础设施的概念范围关系图 Fig.1 Conceptual Scope Diagram of Infrastructures and Migration Infrastructures |

| 表 1 基础设施与流动基础设施辨析表 Tab.1 Discrimination Between Infrastructures and Migration Infrastructures |

项飙等学者把流动基础设施划分为商业性、监管性、技术性、人道主义性和社会性五个维度。依照此框架,结合境内流动情境,本文对流动基础设施维度的内涵进行了补充与完善:一是商业性维度,跨境流动范畴以跨国移民产业为代表,具体机构包括海外招聘中介和跨境劳工代理。境内流动范畴则以为流动人口提供就业机会、培训服务等的各类就业机构为主;二是监管性维度,即正式层面的管理主体及产物。跨境流动范畴具体涵盖国家政策、出入境许可的流程与凭证、移民的硬性培训程序和要求等。境内流动范畴则以地方的流动人口管理部门及相关政策为主;三是技术性维度,指通讯、运输和互联网等设施;四是人道主义性维度,指不同尺度的非政府组织和地方组织;最后是社会性维度,即流动者社会关系网络。

商业性、监管性和技术性流动基础设施多属于正式层面、宏观层面的维度,为流动者提供总体方向指引,包括制度上和目的地物理形式上的“可进入”支持;而人道主义性和社会性的流动基础设施则更多强调非正式层面、中观和微观层面的维度,能为流动者建构其家庭、工作、邻里、社区等各方面的良好社会关系网络,支持其流入地融入。流动基础设施的“板块化”和“具象化”基本不会脱离上述五大维度。如Spijkerboer指出全球流动基础设施由物理设施、人员服务和法律条文三大部分组成[21];Hwang的研究发现免签证流通、交通设施、商业化移民服务和社会网络共同构成了亚洲独立女性工作者的流动基础设施[22];Seiger则在母婴移民流动现状中归纳出流动基础设施囊括了监管机会、商业条件、人道主义力量支撑和个人的计划四板块[23];Schrooten和Meeus基于移民会在流入地产生广泛社会行为的情况,把安置体系、社会组织和社会工作活动视作流动基础设施中的核心部分[24]。2018年后,流动基础设施呈现新的演变趋势,“设施基础化(infrastructuralization) ”逐渐被用来描述其以便利化、技术化为目的发展势态[25]。

2.3 流动基础设施的特征首先,流动基础设施具有双面性。一方面,其有利于流动过程的有序化和规范化,并提供了良性的流动支持系统[26];另一方面,流动基础设施在特定条件之下也会限制或者制约流动者的行为,如其规模的迅速扩张会使流动者成为严格管控和商品化的对象,从而可能导致更高的流动成本和更繁琐的流动过程[10],由此一些国家会采取法律手段来对跨国劳工移民进行一定的“自由保护”以维持其政治权利[27]。故对于流动基础设施所产生的影响应该基于具体情境进行讨论。

其次,流动基础设施能在不同规模、不同形式的流动情境之中保持稳定性。基于其运作逻辑,流动是被多方主体不断“协调”出来的,我们应该更多关注流动过程的内部构成。故尽管流动行为通常是短暂、多变,且零散发生的,但促进和制约了流动行为的流动基础设施在总体组织结构上仍保持着特殊的一致性,其内部互动也呈现相对有序的状态[10]。

第三,流动基础设施强调以过程性视角审视流动。基于流动模式的复杂性,流动基础设施以过程为研究切入点,关注多方利益主体在协商中所塑造的流动内部运作机制[19]。因此,流动基础设施既能作为分析视角,又是一种方法工具,其弥补了流动研究中过分关注流动者本身的不足,转向关注流动行为在产生、推进、收尾全过程中不同利益主体的权力博弈,得以进一步窥见特定区域的地缘政治变化和社会转型过程。

3 流动基础设施的研究内容 3.1 如何塑造流动——流动主体的出发、入境与流动基础设施流动主体的出发与入境过程具体包括申请、培训、启程、过境和运输等内容,流动主体如何通过入境许可并到达流入地,主要与商业性、监管性和技术性的流动基础设施相关。

一方面,物理和技术层面的流动基础设施构成了流动的基础。其中全球交通运输网络的建立实现了物理意义上的流入地“可达”。如东南亚低成本航空基础设施加快了劳动力、资本和知识的跨境流动,从根本上重塑了当代东南亚城市的社会和空间动态网络[28];又如中国高铁大范围联通后,城际流动的速度和规模均得到提高[29]。另一方面,在监管性层面,流出地和流入地的国家机关会保障移民的基本人身安全和权利,尤其会为部分高水平移民予以各种便利。如流入地的地方政府通常会在宏观政策和具体的便利条件方面为学术移民提供支持[30]。

但是,大部分跨国流动主体仍需要借助中介机构,即商业性的流动基础设施,获取跨国流动的信息资源,以及相关的具体服务[31]。如以“教育顾问”“留学机构”为代表的中介组织,他们会根据流入地政策及客户的经济实力,为不同家庭制定儿女出国留学的理想化策略[32]。又如以“重复的短期”和“及时工作”为特征的大批私营家政机构,为住家护理人员的跨国循环流动提供了关键的驱动力[33]。

而在商业性的流动基础设施中,流动经纪人已经构成支撑当代全球移民行业进程的重要节点[34],其业务范围囊括劳工移民、婚姻移民、学术移民等多种群体。通过共享利润、博取信任和展示同理心等方式,经纪人能把自身嵌入到覆盖政府支持、商业赞助和亲友关系的多层次的社会网络中,帮助开拓、维持和更新不同形式的跨国流动渠道。如Yeoh等人发现跨国婚姻经纪人通过经验丰富的匹配筛选准则和谈判话语策略来调解男女客户之间国际婚姻的风险,为跨国婚姻流动赋予积极的“命运指引”意义[35];也有学者用“变色龙”一词来指代经纪人游走于不同空间、不断变化的角色特点,发现该群体会利用道德承诺和信任条件来安抚季节性劳工移民的焦虑[34]。

3.2 如何塑造融入——流动主体的停留、定居与流动基础设施基于流动主体在流入地产生的广泛社会性行为,Meeus等人提出“入境基础设施(arrival infrastructure) ”概念,用以指代移民在流入地环境中所利用或创造的“生存平台”[18]。入境基础设施是流动基础设施的重要组成部分,囊括了法律条例、通信、运输等方面的有形部分和公共话语、社会文化及社交网络等方面的无形部分[36]。

无论长期居住或短期停留,不同类型的流动基础设施产生差异性的影响。从宏观层面的维度来看,商业性、监管性和技术性的流动基础设施有利于解决流动主体经济或定居上的困境。一些长期旅居者受益于全球流动基础设施,使自身能够以低成本、高速度、低风险的条件在全球范围流动,避免了经济和时间上的大部分损失[21];还有亚洲的独立女性工作者依靠流动基础设施取得了临时有效的移民身份,并在非正规经济中实现收入最大化[22]。而中观与微观维度视角更关注流动者在流入地的日常生活,如Wang指出“自下而上”的流动基础设施帮助了学术移民群体实现日常流动资本的积累,缓解他们在定居过程中的不安全感[30]。

考虑具体维度,人道主义性和社会性的流动基础设施共同为移民创造了互帮互助的社会网络,构筑了移民融入流入地的通道,并在个人层面为流动者培育了特定的知识和技能。Schrooten和Meeus发现社区中的特定机构为移民提供了必要的技能和社交空间,让其在社会感知价值和心理情绪上趋向安稳状态[24];Lobo发现澳大利亚的移民通过追求丰富的城市社区生活来成为有技能的团队成员、积极的学习者、社区工作志愿者等多重角色,以便暂时摆脱“难民”这一负面标签[37]。其中,社区组织作为人道主义性流动基础设施的代表之一常被独立讨论。有研究把移民的社会融入视为政府工作所负责的“专属领域”[38]。实际上,除了正式层面的政府主体之外,一些民间自发的地方社会组织、社区机构和慈善组织通常为流动人口提供临时或稳定的社会资本,以此加深其在未来身份协商中的地方归属感,进一步强化其对于公民身份甚至民族国家的良好印象[39]。

3.3 流动主体的被驱逐、被遣返与流动基础设施如果流动主体未能按时获得下一阶段居留许可,或违反流入地相关法规、通过不合法途径入境等,被当地政府机关筛查发现后,一般会被强制驱逐出境或遣返流出地。驱逐出境逐渐成为国家在移民管理和边境控制中的关键手段,驱逐出境研究也逐渐成为流动与移民研究的重要分支领域[40]。被迫离境的群体离不开流动基础设施的调解,Walter提出“驱逐出境基础设施(deportation infrastructure) ”的概念,指有助或阻碍在驱逐出境情境之下主体进行被迫流动的相互关联的技术、机构和行为者集合[19]。此研究视角体现了国家意志,有助于更好地理解驱逐出境活动与地方之间的联系,从而更全面地描述多主体之间的权力关系与流动协商实践[19]。

实证研究方面,作为流动基础设施的一部分,驱逐出境基础设施从根本上未脱离其维度划分框架,但更注重展演政府机关的立场与策略。如目前航空业已成为世界范围内重要的驱逐出境基础设施之一,其中“驱逐包机”是各国加强边境执法效力的关键形式,在保障遣返高效率的同时又利于对被驱逐群体进行统一管理[19];又如移民执法机构通常作为地方驱逐出境基础设施的主体,有直接拘留非正规移民的权力,会构成其压力来源[36];而在多数亚非国家,驱逐出境基础设施由移民管理机构、出入境法律条例与铁路系统构成,火车则成为国家大规模的移民驱逐机器[41]。

3.4 灵活存在于流动过程——打破空间尺度的流动基础设施不同于已有研究多基于流动的出发端和接收端对流动基础设施开展讨论,另有一部分流动基础设施灵活地嵌入进流动过程,以更自由、更高技术化的形式打破流入地与流出地的空间边界,产生了更广阔的作用辐射范围。

3.4.1 以人作为流动基础设施2004年开始,Simone将基础设施的概念扩展到城市中人的活动,并强调“以人作为基础设施”是一种“灵活的配置”[42]。在缺乏有形基础设施且廉价劳动力丰富的区域,“人”因具备自我能动性成为资源、网络和技能的最佳组合体,得以作为地方之间的链接点,成为当地基础设施的“补充”[43],更有学者直接把相关活动的“中间人”或“经纪人”概念化为“人类基础设施”[44]。已有研究已按照“人”和“非人”的标准来对流动基础设施进行分类,“人”作为“工具”在流动过程中也体现出自我价值,但“以人作为流动基础设施”的观念尚未形成规范化的类别。前文所提及的流动中介经纪人正是其中的典型代表。以跨国流动中介经纪人为例,从流动范围上看他们不多受空间尺度所限制——其时常辗转于流入地和流出地,以“自我”作为两地间信息传递、人员流动和资源交换的灵活载体[34]。“以人作为流动基础设施”不应只包括“人”本身,还应该包括“人的活动”与“由人所构建的社会关系网络”,其内涵、分类及价值有待研究进一步完善。

3.4.2 线上流动基础设施信息网络技术的高速发展产生了“新型基础设施”和“网络基础设施”的概念,用以阐释以线上平台为载体的部分基础设施。本文结合流动基础设施最新研究进展,提出“线上流动基础设施”的概念,用以指代以互联网技术为基础的,能够促进和制约流动行为的线上平台、网站、社区和程序的集合系统。尽管这一概念还未正式被提出和采用,但已有学者发现了线上平台对流动主体在获取信息、改善生活、融入社会等方面的突出作用。现有研究主要分为两部分。第一,从整体视角切入,将线上流动基础设施看成一个相互连结的整体,探究其对流动主体的综合性功能。学者归纳出的计算机化基础设施(computerized infrastructures) 包括了移动设备(如个人电脑、手机) 和在线虚拟平台(如谷歌地图、网银、YouTube等),其在提供数字信息、社会支持、技能水平上对流动群体具有包容性,但同时流动难民由于文化限制和家庭负担在操作设备方面会面临更多的排斥[45];欧洲的福利国家则利用线上基础设施对边缘化的流动群体实行数字社会支持网络、数字医疗体系和数字身份三种“数字转型策略”,帮助其从历史创伤中恢复和发展其个人能力[46]。

其次,从微观视角切入,线上流动基础设施的具体部分或某类型的功能被独立讨论。如社交媒体有助于流动主体联系亲友、融入流入地、链接新型基础设施、获取与迁移相关的知识[47];有研究则基于Facebook和WhatsApp软件指出由社交软件所打造的在线留学互助社区成为留学生群体获取留学信息及资源的关键平台[48]。可见以社交媒体为代表的线上流动基础设施在一定程度上代替了传统实体移民组织网络的作用,使跨境流动的成本和门槛得到降低[47]。

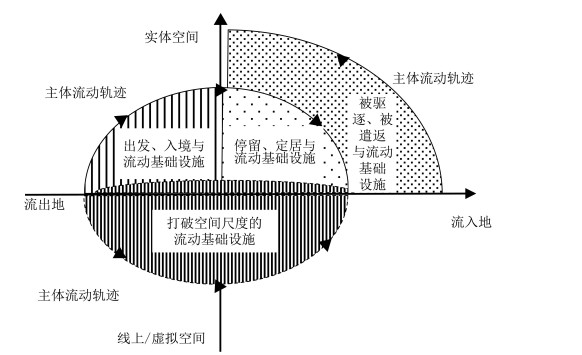

4 结论与展望 4.1 研究结论本文重新定义了流动基础设施的概念,在梳理其起源与内涵演变的基础上,根据主体的流动过程,从四个方面阐述了流动基础设施的研究内容(图 2)。

|

图 2 流动基础设施的研究内容 Fig.2 Research Content of Migration Infrastructures |

第一,从出发和入境过程来探究流动基础设施如何塑造流动:技术性和监管性的流动基础设施各自发挥着充当物质基础和保障流动者基本权利的功能,其中以流动中介机构和经纪人为代表的商业性流动基础设施成为协调多方的关键角色;第二,从流动主体在流入地的停留、定居过程来展演流动基础设施如何塑造他们在其中的融入:商业性、监管性和技术性等“自上而下”的流动基础设施可以缓解流动主体经济或定居上的难题,人道主义性和社会性等“自下而上”的流动基础设施则为流动主体在流入地打造了具有地方归属感的社会网络;第三,考虑到非自愿流动的情况,在流动主体被驱逐或遣返的情境中阐述了“驱除出境基础设施”如何转移目标对象以及政府在其中的作用。最后,文章强调了灵活存在于流动过程的流动基础设施部分,以“线上流动基础设施”和“以人作为流动基础设施”为核心代表,该部分既打破了流入地与流出地的空间边界,又能突破实体空间和虚拟空间之间的空间尺度,构成流动主体潜在的社会资本。

4.2 研究讨论与展望研究的理论贡献在于:第一,本研究所更新的流动基础设施概念具有更宽泛的适用范围。在项飙等人的研究基础上,此概念不仅针对跨国流动的情况,境内流动所产生的系列问题均可用此概念及框架进行分析,提供了一种崭新的分析方法;第二,本研究以流动的过程视角来透视流动基础设施,回应了已有的研究观点:流动者的到达并非流动过程的终结,流入地的流动基础设施会持续形塑其在当地的流动体验与日常轨迹[49]。本文的流动基础设施框架不仅考虑了流动主体的出发、入境环节,还考虑到其后续在流入地的停留、定居环节,甚至被驱逐的情况,形成了较完整的流动过程闭环。第三,文章引入了一个新的流动基础设施分类——打破空间尺度的流动基础设施,把人的要素和线上基础设施作为标志性分析对象,展现了流动基础设施能够跨越流入地与流出地空间、线上与实体空间的特殊性,为未来流动基础设施内涵与维度的丰富开辟了新的思路。总体而言,文章对流动基础设施的相关研究进行了较穷尽的分类,充分增强了该理论视角的分析广度和力度。

然而,由于双面性特征,流动基础设施对流动行为的负面影响不可忽视。首先,由其塑造的流动程序增加了流动成本。随着跨国流动的商业化发展,移民正经历着由流动基础设施设置的“门槛”——被政府和商业机构严格管控,会在相对繁琐的审批或培训流程中花费金钱与时间。其次,流动基础设施的运作在一定程度上通过限制行为来削弱流动主体的自主性,会造成其身份的不平等。如数字设备等技术性流动基础设施取代了部分原本流动过程中的人工处理程序,导致流动者的理想诉求、行动轨迹和个人权利受到限制,而流动基础设施在监督和管控流动者中其实强化了其与居民之间不对等的社会地位。再者,流动基础设施在特定的情境下会催生流动者的不安全感。由于无法获得永久居留权或公民身份,流动群体在流入地缺乏归属感[30]。尤其在非正式移民领域,部分流动者的人身和财产安全得不到保障,工资拖欠、环境恶劣和身体虐待等问题频发。最后,流动基础设施的正规化存在隐患。目前仍存在一些非合法的私人化中介招聘机构为谋私利扰乱市场秩序,以“非法人口买卖”等的方式欺诈无辜移民[34]。可见需要以批判性的思维去审视流动基础设施,多角度地理解因其所导致的流动制约和阻力。

尽管流动基础设施是一个相对前沿的概念,但目前尚未形成较严谨的分析框架,在维度划分和适用范围上也存在着讨论空间。从现有概念解读,与流动行为产生联系的事物均能纳入流动基础设施范畴,故流动基础设施不一定“专为流动者设计”或“移民专用”[30],需要结合特定的情境进行讨论。如何普及、发展和更新流动基础设施、推广其分析视角和研究方法,又如何进一步优化流动基础设施集合,使其高效服务流动者,成为未来学术与实践领域界需要关注的议题。结合当下中国语境,文章对流动基础设施提出以下4个方面的研究展望:

第一,关注中国境内流动基础设施体系的研究与运用。随着国内城市化快速扩张,国内劳动力总体上由农村向城市转移。相关研究缺乏对支撑流动的关键性设施、机构和人员等要素的探索,未来可从以下几个方面进行思考:①理清国内流动基础设施时空演变的过程、流动基础设施的类型与功能;②通过不同地区流动基础设施规模、组合及实用程度的对比研究,展演国内地区间经济实力、社会管理、人文环境等方面的差异;③分析不同类型流动基础设施的功能与价值,及其与流动主体之间的互动关系,以期归纳总结境内流动基础设施的完善与更新意见,为流动基础设施的研究提供中国智慧。

第二,借助数字化来描绘并解释全球流动基础设施的空间异质性。现有研究主要通过质性方法为重点概念的解释和应用打下相应理论基础,未来有待从量化角度、采取多样化研究方法开展进一步研究。尤其可以对容量大、内容丰富的流动人口大数据资料加以利用,如追踪来自不同地区流动者的出行轨迹和生活习惯,绘制全球流动基础设施的分布网络图;或通过爬虫技术来抓取海量流动人口管理政策,分析由政府主导的流动基础设施存在情况。在数字化手段下,有利于进一步把握世界地缘政治格局,揭示流动赖以发生的潜在政治、社会和经济条件。

第三,更多聚焦于“线上流动基础设施”和“以人为流动基础设施”板块。两者皆具备能打破空间尺度的特点,应作为未来相关研究的重要模块。随着互联网技术的进步,人们进行生产和消费的“虚拟空间”不断发展壮大,流动也在突破固有的运行规律。过去人们的流动依赖于实体网络,如今,线上流动基础设施的出现和成型会逐渐影响流动模式与效率的革新,由此衍生出来的新产业链也将为原有的流动产业经济格局带来挑战。此外,“以人为流动基础设施”强调“人”发挥自身能动性构成流动过程的“连接点”,但随着线上流动基础设施功能的完善,其在信息流通效率方面远优于“人”,故“人”作为流动基础设施的功能或许会被弱化,甚至被取代。两者如何在更迭的时代潮流下形成良好的互动关系、共同提供高效服务值得后续深入思考。

最后,从社会治理视角来剖析流动基础设施的应用与发展。边缘流动群体作为社会弱势群体的一部分,时刻面临生活、工作甚至精神和心理层面的不稳定状态。把流动基础设施看作基层治理工具之一,具体则应思考如何维持或促进其中对流动者有利的部分,使其作用达到最大化;同时调整和优化限制或剥削了流动者的部分,使其基本权利得到保障,缓解其日常生活中的不利处境。从此视角俯瞰流动基础设施有利于为流动人口的社会管理提供切实可行的建议。

| [1] |

杨茜好, 朱竑. 西方人文地理学的"流动性"研究进展与启示[J]. 华南师范大学学报(自然科学版), 2015, 47(2): 1-11. [Yang Xihao, Zhu Hong. Progress and revelation of researches on the anglophone geography of mobilities[J]. Journal of South China Normal University (Natural Science Edition), 2015, 47(2): 1-11.] |

| [2] |

Sheller M, Urry J. The new mobilities paradigm[J]. Environment and Planning A: Economy and Space, 2006, 38(2): 207-226. DOI:10.1068/a37268 |

| [3] |

刘英, 石雨晨. "回归"抑或"转向"?——国外流动性研究的兴起、发展与最新动向[J]. 国外社会科学, 2021(2): 122-133. [Liu Ying, Shi Yuchen. "Turn" or "return"?The rise development and new trends of mobilities studies abroad[J]. Social Sciences Abroad, 2021(2): 122-133.] |

| [4] |

Xiang B, Lindquist J. Migration infrastructure[J]. International Migration Review, 2014, 48: S122-S148. DOI:10.1111/imre.12141 |

| [5] |

陈庆保. 基础设施涵义的演化[J]. 东南大学学报(哲学社会科学版), 2007(S2): 104-105. [Chen Qingbao. Evolution of the connotation of infrastructure[J]. Journal of Southeast University (Philosophy and Social Science), 2007(S2): 104-105.] |

| [6] |

蔡晓梅, 卜美玲, 李军. 以流动看世界——基于彼得·阿迪《流动性》的研究述评[J]. 热带地理, 2020, 40(3): 455-465. [Cai Xiaomei, Bu Meiling, Li Jun. See the world from a mobile perspective: A review on"mobility"edited by Peter Adey[J]. Tropical Geography, 2020, 40(3): 455-465.] |

| [7] |

孙九霞, 周尚意, 王宁, 等. 跨学科聚焦的新领域: 流动的时间、空间与社会[J]. 地理研究, 2016, 35(10): 1801-1818. [Sun Jiuxia, Zhou Shangyi, Wang Ning, et al. Mobility in geographical research: Time, space and society[J]. Geographical Research, 2016, 35(10): 1801-1818.] |

| [8] |

Keeling D J. Transportation geography-new regional mobilities[J]. Progress in Human Geography, 2008, 32(2): 275-283. DOI:10.1177/0309132507084400 |

| [9] |

Richardson T, Jensen O B. How mobility systems produce inequality: Making mobile subject types on the Bangkok Sky Train[J]. Built Environment, 2008, 34(2): 218-231. DOI:10.2148/benv.34.2.218 |

| [10] |

项飙, 约翰·林德奎斯特. 流动, 还是被流动: 跨国劳务的基础设施[J]. 社会学评论, 2019, 7(6): 3-17. [Xiang Biao, Lindquist J. Moving or being moved: The migration infrastructure in transnational labor mobility[J]. Sociological Review of China, 2019, 7(6): 3-17.] |

| [11] |

Rodima-Taylor D. Promise, ethnography, and the anthropocene: Investigating the infrastructural turn[J]. American Anthropologist, 2020, 122(4): 973-975. DOI:10.1111/aman.13470 |

| [12] |

曾国军, 徐雨晨, 王龙杰, 等. 从在地化、去地化到再地化: 中国城镇化进程中的人地关系转型[J]. 地理科学进展, 2021, 40(1): 28-39. [Zeng Guojun, Xu Yuchen, Wang Longjie, et al. From localization to de-localization and re-localization: Transformation of the humanland relationship in China's urbanization process[J]. Progress in Geography, 2021, 40(1): 28-39.] |

| [13] |

道格拉斯·格林沃尔德. 经济学百科全书[K]. 北京: 中国社会科学出版社, 1992: 686. [Douglas Greenwald Editor in Chief. Dictionary of Modern Economics[K]. Beijing: China Social Sciences Press, 1992: 686.]

|

| [14] |

赵玉林, 王化中. 经济学辞典[K]. 北京: 中国经济出版社, 1990: 334. [Zhao Yulin, Wang Huazhong. Economic Dictionary[K]. Beijing: China Economic Press, 1990: 334.]

|

| [15] |

世界银行. 1994年世界发展报告: 为发展提供基础设施[M]. 北京: 中国财政经济出版社, 1994: 2-14. [The World Bank. Development report of 1994:Providing Infrastructure for Development[M]. Beijing: China Financial and Economic Publishing House, 1994: 2-14.]

|

| [16] |

李瑶. 新基建, 是什么?[J]. 全球商业经典, 2020(9): 8-13. [Li Yao. What is new infrastructure construction?[J]. Global Business, 2020(9): 8-13.] |

| [17] |

包弼德, 夏翠娟, 王宏甦. 数字人文与中国研究的网络基础设施建设[J]. 图书馆杂志, 2018, 37(11): 18-25. [Bao Bide, Xia Cuijuan, Wang Hongsu. The digital humanities and a cyberinfrastructure for China studies[J]. Library Journal, 2018, 37(11): 18-25.] |

| [18] |

Meeus B, Arnaut K, Heur B. Arrival Infrastructures: Migration and Urban Social Mobilities[M]. Cham: Springer International Publishing, 2019.

|

| [19] |

Walters W. Aviation as deportation infrastructure: Airports, planes, and expulsion[J]. Journal of Ethnic and Migration Studies, 2018, 44(16): 2796-2817. DOI:10.1080/1369183X.2017.1401517 |

| [20] |

王保乾, 李含琳. 如何科学理解基础设施概念[J]. 甘肃社会科学, 2002(2): 62-64. [Wang Baoqian, Li Hanlin. How to understand infrastructure concept scientifically[J]. Gansu Social Sciences, 2002(2): 62-64. DOI:10.3969/j.issn.1003-3637.2002.02.016] |

| [21] |

Spijkerboer T. The global mobility infrastructure: Reconceptualising the externalisation of migration control[J]. European Journal of Migration, 2018(20): 452-469. |

| [22] |

Hwang M C. Infrastructure of mobility: Navigating borders, cities and markets[J]. Global Networks-A Journal of Transnational Affairs, 2021, 21(1): 108-126. DOI:10.1111/glob.12308 |

| [23] |

Seiger F K. Migration infrastructure, moral economy, and intergenerational injustice in mother-and-child migration from the Philippines to Japan[J]. Mobilities, 2021, 16(5): 707-723. DOI:10.1080/17450101.2021.1967093 |

| [24] |

Schrooten M, Meeus B. The possible role and position of social work as part of the arrival infrastructure[J]. European Journal of Social Work, 2020, 23(3): 414-424. DOI:10.1080/13691457.2019.1688257 |

| [25] |

Xiang B, Lindquist J. Infrastructuralization: Evolving sociopolitical dynamics in labour migration from Asia[J]. Pacific Affairs, 2018, 91(4): 759-773. DOI:10.5509/2018914759 |

| [26] |

Robertson S. Infrastructures of insecurity: Housing and language testing in Asia-Australia migration[J]. Geoforum, 2017, 82: 13-20. DOI:10.1016/j.geoforum.2017.03.013 |

| [27] |

Chang A S. Producing the self-regulating subject: Liberal protection in Indonesia's migration Infrastructure[J]. Pacific Affairs, 2019, 91(4): 695-716. |

| [28] |

Hirish M. Emerging infrastructures of low-cost aviation in Southeast Asia[J]. Mobilities, 2017, 12(2): 250-276. |

| [29] |

Xu Z C, Sun T S. The Siphon effects of transportation infrastructure on internal migration: Evidence from China's HSR network[J]. Applied Economics Letters, 2021, 28(13): 1066-1070. DOI:10.1080/13504851.2020.1796913 |

| [30] |

Wang B Y. Infrastructures in migration: Mobile foreign academics in China and the "everyday", "agency" and "arrival" focus[J]. Geoforum, 2020, 129: 141-150. |

| [31] |

Lindquist J. Brokers, channels, infrastructure: Moving migrant labor in the Indonesian-Malaysian oil palm complex[J]. Mobilities, 2017, 12(2): 213-226. DOI:10.1080/17450101.2017.1292778 |

| [32] |

Tuxen N, Robertson S. Brokering international education and (re) producing class in Mumbai[J]. International Migration, 2019, 57(3): 280-294. DOI:10.1111/imig.12516 |

| [33] |

Chau H S, Schwiter K. Who shapes migration in open labour markets?Analysing migration infrastructures and brokers of circularly migrating home care workers in Switzerland[J]. Mobilities, 2021, 16(5): 724-738. DOI:10.1080/17450101.2021.1971052 |

| [34] |

Van Eerbeek P, Hedberg C. Chameleon brokers: A translocal take on migration industries in the Thai-Swedish wild berry business[J]. Migration Studies, 2021, 9(3): 830-851. DOI:10.1093/migration/mnab030 |

| [35] |

Yeoh B S A, Chee H L, Baey G. Managing risk, making a match: Brokers and the management of mobility in international marriage[J]. Mobilities, 2017, 12(2): 227-242. DOI:10.1080/17450101.2017.1292779 |

| [36] |

Sigona N, Kato J, Kuznetsova I. Migration infrastructures and the production of migrants'irregularity in Japan and the United Kingdom[J]. Comparative Migration Studies, 2021, 9(1): 1-19. DOI:10.1186/s40878-020-00212-2 |

| [37] |

Lobo M. Living on the edge: Precarity and freedom in Darwin, Australia[J]. Journal of Ethnic and Migration Studies, 2021, 47(20): 4615-4630. DOI:10.1080/1369183X.2020.1732585 |

| [38] |

Popescu M, Libal K. Social work with migrants and refugees[J]. Advances in Social Work, 2018, 18(3): i-x. DOI:10.18060/22600 |

| [39] |

Van Dam S, Raeymaeckers P. Migrants in the periphery: Migrant organisations and their networks[J]. European Journal of Social Work, 2017, 20(6): 921-934. DOI:10.1080/13691457.2016.1202810 |

| [40] |

Coutin S B. Deportation studies: Origins, themes and directions[J]. Journal of Ethnic and Migration Studies, 2015, 41(4): 671-681. DOI:10.1080/1369183X.2014.957175 |

| [41] |

Ethan B. Strange passages: Carceral mobility and the liminal in the catastrophic history of American deportation[J]. National Identities, 2015(17): 175-194. |

| [42] |

Simone A. People as infrastructure: Intersecting fragments in Johannesburg[J]. Public Culture, 2004, 16(3): 407-429. DOI:10.1215/08992363-16-3-407 |

| [43] |

Elyachar J. Phatic labor, infrastructure, and the Question of Empowerment in Cairo[J]. American Ethnologist, 2010, 37(3): 452-464. DOI:10.1111/j.1548-1425.2010.01265.x |

| [44] |

Hobbis S K, Hobbis G. Non-/Human infrastructures and digital gifts: The cables, waves and brokers of Solomon Islands internet[J]. Ethnos, 2020, 87(5): 851-873. |

| [45] |

Sabie D, Ahmed S I. Moving into a Technology Land: Exploring the Challenges for the Refugees in Canada in Accessing Its Computerized infrastructures[C]. Compass'19-Proceedings of the Conference on Computer&Sustainable Societies, 2019: 218-233.

|

| [46] |

Udwan G, Leurs K, Alencar A. Digital resilience tactics of Syrian refugees in the Netherlands: Social media for social support, health, and identity[J]. Social Media+Society, 2020, 6(2): 1-11. |

| [47] |

Dekker R, Engbersen G. How social media transform migrant networks and facilitate migration[J]. Global Networks-A Journal of Transnational Affairs, 2014, 14(4): 401-418. |

| [48] |

Jayadeva S. Keep calm and apply to Germany: How online communities mediate transnational student mobility from India to Germany[J]. Journal of Ethnic and Migration Studies, 2020, 46(11): 2240-2257. |

| [49] |

王炳钰, 卢燕璇. 移民基础设施与南南流动: 在穗非洲商人的制度身份困境、日常生活体验与能动性实践[J]. 广东社会科学, 2021(2): 190-204. [Wang Bingyu, Lu Yanxuan. Immigrant infrastructure and south-south mobility: Institutional identity dilemma, daily life experience and dynamic practice of African businessmen in Guangzhou[J]. Social Sciences in Guangdong, 2021(2): 190-204.] |