长征国家文化公园是中国遗产话语国际化交往和本土化实践双重作用下的创新性成果[1]。在民族复兴、文化强国和旅游高质量发展的时代背景下,长征国家文化公园建设是塑造国家形象、促进民族认同、推动多功能/公益性/大尺度线性空间建立的重要推手。2019年7月,中央全面深化改革委员会审议通过《长城、大运河、长征国家文化公园建设方案》,指明长征国家文化公园到2023年底基本建成,长征沿线文物和文化资源保护传承利用协调推进局面初步形成。作为一个面向全民族和全社会的重大国家文化建设工程,长征国家文化公园以红色文化为建设核心,以参观者为文化内涵体验者,以旅游者为重点体验客群。长征国家文化公园秉持“节点—斑块—廊道”、局部到整体的建设思路[2],然而,这一建设过程缺失对参观主体的充分考量,旅游者在长征国家文化公园内部的认同和实践机制尚不明晰,存在“游客缺席”问题[3],阻碍了文化交往、文化认同和文化多样性的保有与存续,影响了长征国家文化公园文化建设和全民性参与。

旅游者是长征国家文化公园文化内涵的体验主体,以往研究多从地理层面分析长征国家文化公园的红色景点空间分布[2],或从历史与文化层面探究长征史实和长征精神[4],缺失了旅游者主体研究。旅游者角色是个体根据自身对旅游的理解而在旅游互动过程中实际扮演的角色[5],个体在角色扮演时的行为和态度与角色期望一致则称为角色认同[6],旅游者角色认同一定程度上反映了目的地形象的塑造成效,影响旅游目的地的规划与建设。红色旅游研究中,部分学者从角色感知层面,证实了旅游者可以从红色旅游中感受社会记忆与集体记忆,获得敬畏感、自豪感[7]和归属感;从角色认同层面,探究了旅游者产生政党认同[8]、国家认同[9]和国民幸福感[10]的过程;探讨了角色感知与角色认同对旅游者亲环境行为与文明旅游行为[11]等角色实践的作用。

从红色旅游研究的区域而言,研究案例地多为单个红色遗址地,缺乏大尺度线性红色遗产地,线性红色遗产场所具有区别于单个景点的场所精神,影响旅游者的角色认同与实践。从红色旅游的角色认同类型而言,研究聚焦文化认同、政党认同和国家认同,在国家文化公园蕴含的“共同体思想”和“天下观”价值理念下[1],旅游者存在人类身份认同等角色认同的可能。因此,本文聚焦长征国家文化公园红色遗产地这一大尺度线性场所类型,基于角色理论和场所精神构建“角色—场所”研究分析框架,探究“重走长征路”中旅游者的角色认同与实践,以期为高质量推进长征国家文化公园建设提供实践参考。

1 文献综述 1.1 长征国家文化公园红色遗址地场所长征国家文化公园是依托红军长征历程和行军线路,以工农红军长征史实为基础,整合沿线自然人文资源的巨型线性遗产体系[12]。红色是长征国家文化公园建设的底色,红色遗产地是呈现长征文化的鲜活载体。场所是人类活动并通过活动赋予其特性的一个空间,包括实体形态和场所精神两个部分,具有人类活动和空间两个属性。场所精神由Norberg Schulz提出[13],借用了拉丁文中Genius loci的概念,即任何事物都有独特而内在的精神和特性,是一个场所的精神或灵魂,蕴藏着空间、场所及场所精神的相互关系[14],在旅游领域中被用于建筑、村落、古镇等遗产的保护与再利用,为长征沿线红色文化挖掘与地方文化保护提供了可供参考的元概念。

在流动性范式的背景下,旅游学者开始关注场所精神的流动性。从旅游目的地角度而言,Christou P A调查了经历重大旅游发展的沿海城镇阿亚·纳帕,发现旅游参与是一个地方场所精神变化的主要因素[15],因本土文化的多元要素,如景观、建筑、精神、灵魂和气场,都经历了重大的修缮和整理。孙佼佼和谢彦君探讨了汉武帝茂陵的场所精神从权力在场到审美在场的变迁过程[16],表明场所精神会随旅游发展而改变。从旅游者的角度而言,冯一鸣关注革命历史纪念空间,认为在表达同一红色文化主题的“空间共同体”中,旅游者能感知到空间内部诸如内涵、节律、情感等场所精神的流动[17],该研究将场所精神引入红色旅游领域,拓展了场所精神的内涵,并提出将场所精神应用于具有同一文化属性的“空间共同体”的构想。

场所精神的内涵和适用范围在旅游领域得到了拓展,但研究的对象仍聚焦于单个目的地场所,尽管提出了同一文化主题的“空间共同体”构想,但并未对此进行案例与实证研究。同时,研究的内容局限于旅游对地方场所精神的影响,缺少对旅游目的地内部场所精神的探讨。长征国家文化公园作为一个以“长征”红色文化为主题的“空间共同体”,为研究大尺度线性旅游地的场所精神提供了一个合适的案例地,旅游者因为不熟悉场所精神,而成为最适合体验场所精神的人[15]。

1.2 旅游者角色“角色”是指与人们某种社会地位、身份一致的一整套权利、义务的规范与行为模式[18]。旅游者角色是个体在旅游实践过程中扮演的一系列角色的总和,旅游者在旅途中扮演着各种不同的角色,具体扮演何种角色则取决于特定的旅游情境。认同是一种涉及“我是谁”,“我在哪儿”以及“我们是谁”和“我们在哪儿”的反思性心理过程,主要建构在个体认知自我、他人或群体是否拥有共同起源与特征之上[19],个体行为和态度与角色期望一致则称为旅游者角色认同。在日益世俗化的世界中,越来越多的游客倾向于去“体现根深蒂固的价值观或有助于自我认同的地方”寻找意义[20],因此经过精英与专家评估形成权威话语的红色遗产地成为游客青睐的对象,旅游者在特定的红色文化空间中进行旅游实践,进而产生角色认同。

红色旅游研究中,学者沿着“角色实践—角色感知—角色认同”的认同路径,探讨了角色实践类型、角色认同类型和角色认同影响因素三个主题。Xu Keshuai将韶山旅游者角色分为“世俗游客”“以祈祷为导向的朝圣者”和“精神朝圣者”三类[21]。旅游者角色认同包括自我认同、文化认同、政党认同和国家认同等类型,旅游者通过纪念馆、博物馆和历史遗址感受到与过去的联系,增强了自豪感和归属感,延续了安全感[22],重申了政治身份和国家认同[23],通过多感官感受历史伟人遗物,旅游者获取了社会集体归属感,产生了民族身份认同和集体身份认同[24]。角色认同路径涉及“评价”“情绪唤起”[25]“旅游环境”[26]等调节变量,场所作为旅游经验场所,以环境布局、展览、纪念品、旅游氛围等旅游环境[27]、和真实性、独特性、教育性[28]等场所感知参与角色认同路径。

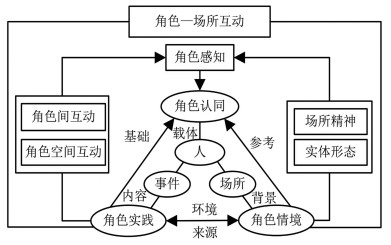

上述研究以较为典型的红色案例地系统地阐述了旅游者的角色实践类型,但未涉及旅游者角色实践行为的分类与探讨;将场所视作环境变量或感知对象,忽视了场所及场所精神本身的更多意义与内涵;此外,长征国家文化公园是以长征文化为主题的线性场所,红军除了军事作战,还有极大部分时间在与极端天气和恶劣环境抗争,人类身份和特征在长征中被反复强调,因此,还应考虑旅游者对人类身份的感知和认同。在大尺度线性红色文化“空间共同体”中,场所精神和旅游者角色都存在研究的价值和潜力,角色与场所互动,场所背后隐藏着角色实践活动开展的原因,角色是解构场所结构的有力工具,角色在场所中的互动实践活动为人们理解场所的微观结构提供了一种模式。场所是旅游者角色实践的角色情境,旅游者角色在实践中感知场所,从而获得角色认同,据此构建出“角色—场所”分析框架(见图 1)。

|

图 1 角色—场所分析框架图 Fig.1 Framework Diagram of Role-Place Analysis |

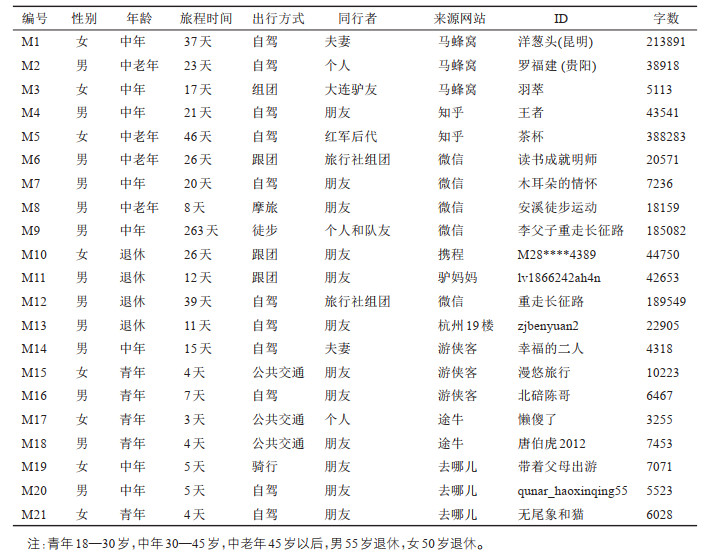

本文利用语言学对网络文本进行内容分析,以准确和系统的方式构建本文的解释。网络游记来源于马蜂窝、携程、途牛、去哪儿、驴妈妈、游侠客、微信、知乎、百度八个大型分享平台。以“长征”和“重走长征路”为关键词爬取“重走长征路”游记,同时参考《全国红色旅游经典景区名录》《长城、大运河、长征国家文化公园建设方案》和《长征标识与展示体系建设指引》三个文件,选取长征沿线各省市区关注度和空间关联网络中心度最高的15个红色景区游记作为补充[29],即福建红军长征出发地(中复村)旧址、江西中央苏区政府根据地红色旅游系列景区、广东梅关古道景区、湖南刘家坪红二方面军长征出发地、广西湘江战役灌阳新坪阻击战旧址、贵州遵义会议纪念馆、云南红军长征柯渡纪念馆、四川红军四渡赤水太平渡陈列馆、重庆南腰界革命根据地、甘肃岷州会议纪念馆、宁夏六盘山长征纪念馆、青海中国工农红军西路军纪念馆、陕西吴起镇革命旧址、河南红二十五军长征出发地和湖北红安七里坪革命旧址。剔除掉明显的旅游宣传资料、网络写手杜撰游记及带有营销诱导性质的推文,共整理收集到重走长征路游记21篇,长征沿线重点红色景点103篇,共124篇游记,形成147万字文本资料(见表 1)。

| 表 1 21位重走长征路游客基本信息 Tab.1 Basic Information of 21 Tourists Who Re-traveled the Long March Road |

本文使用内容分析法,它是一种将非系统和非定量的符号内容转换为定量数据,从而进行定量分析、判断、推理的分析方法[30],具有客观、系统和定量的优点。数据来源于游记文本、游记评论区文本及笔者在网上发布的关于重走长征路帖子的回复文本,采用三种不同的数据源和量化与质性合并的方法形成三角分析(Data Triangulation),以提高研究结果的可信度和有效性[31]。首先运用ROST CM6提取文本高频词、形成聚类分析并呈现社会语义分网络图,据此进行数据处理,开始初步编码,形成长征沿线游客关注的基本概念,继而借助Nvivo11对重走长征路游记进行逐条编码分析,为保证结果的可靠性,选取两位同学科背景的学者抽取游记样本进行背靠背独立编码,确保结果的可信度,最后邀请三位同学科背景学者对编码结果进行评估,确定结果的准确性和可靠性。具体步骤为预处理文本数据、建立分析类属、使用Nvivo11逐行编码、运用交互判别信度和平均相互同意度检验编码员之间的信度[32]、对比高频词与编码结果防止重要概念遗漏、专家评估。

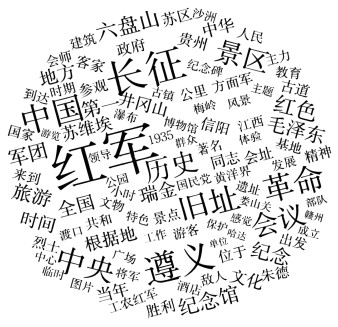

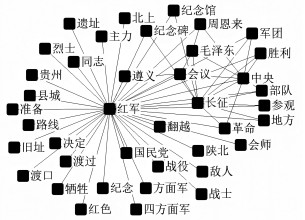

3 结果分析高频词词云图和社会语义网络图显示(见图 2、图 3),红军词条频次最高,处于社会语义网络图核心,结合“毛泽东、朱德、红四方面军”等词条可将其归为“人物/群体”范畴;长征词条在词频和关联度中位居第二,与长征相关的“会议、胜利、徒步”等历史事件出现频次较高,结合高频词的“纪念、历史、旅游、出发、经过、到达”等词语,可将其归为“事件”范畴;余下词条中,“纪念馆、纪念碑、渡口、陕北、遵义、根据地、赤水”等历史事件及地名频次较高、“建筑、红色、文化、景点和风景”等实体形态和场所文化也有显示,可将这一类词归为“场所”范畴。

|

图 2 游记高频词 Fig.2 Travel Notes High Frequency Words |

|

图 3 游记社会语义网络图 Fig.3 Travel Notes Social Semantic Network Diagram |

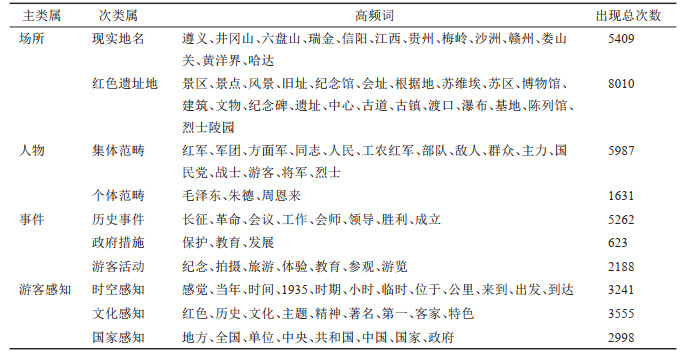

根据文本数据的可视化分析,形成“人、事件、场所”三个类属,选取高频词前100位进行详细的类属分析(表 2)。现实地名和红色遗址地构成场所的主类属。人物中涵盖集体和个体两个范畴,“红军、军团、工农红军、部队、群众、将军、烈士”等历史事件中的主体人物成为游记中出现的高频词汇,展现出游客对长征历史事件主体的高度关注,而“毛泽东、朱德、周恩来”等高频词的出现,体现出旅游者对重要领导人和伟人的尊崇和敬仰。事件主类属中,除了历史事件,还涉及长征沿线实行的保护、教育、发展等措施,表明游客在进行纪念、拍摄、旅游、体验、教育等游客活动时,不仅学习红军长征历史,也关注当下政府的行为举措。同时,重走长征路旅游实践中形成了时空、文化和国家三个维度的游客感知,“当年、1935、小时、位于”等表示时间和空间的词汇显示出旅游者对历史事件和当下事件的发生时空的关注,“红色、主体、精神、客家”等词语展现旅游者对文化的感知,“全国、中华、中国、地方”等概念词汇则显示旅游者对历史事件中政党以及当下所处社会的政治和国家感知。

| 表 2 高频词前100位类属分析 Tab.2 Generic Analysis of the Top 100 High-Frequency Words |

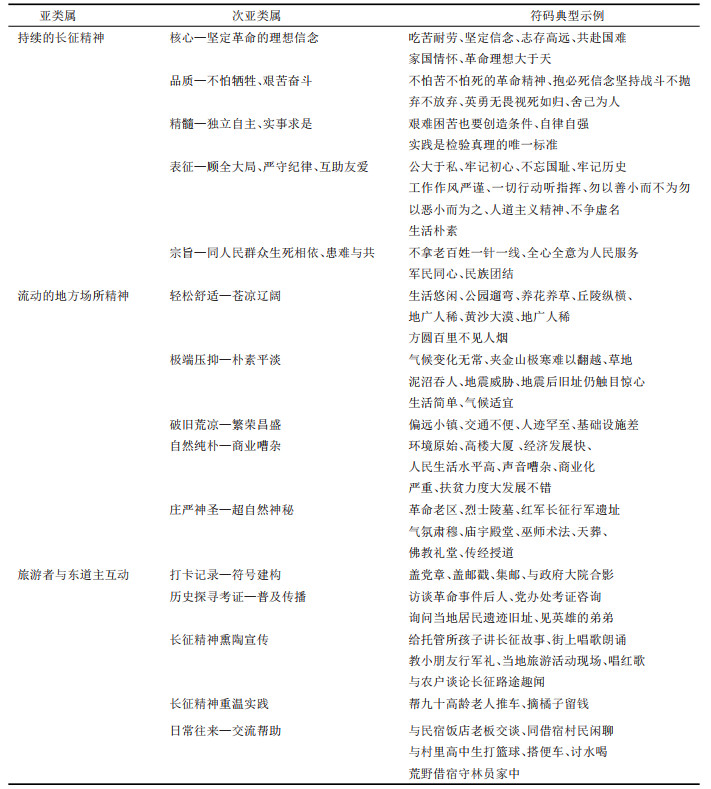

运用Nvivo11对21篇重走长征路游记文本进行逐行编码(见表 3),编码者在编码过程中对材料进行往返关照,循环阐释,通过符码—次亚类属—亚类属—主类属的合并归纳和回返式关照过程,得到编码结果,接着对编码结果进行检验,两位学者抽取M1—M3的游记文本进行编码,各类属的交互判别信度值均在0.7以上,可接受使用,对比二次编码和初步编码,对二次编码进行调整,确保无重要概念遗漏,最后请专家评估编码的合理性,得到最终结果(见表 4)。

| 表 3 编码示例 Tab.3 Coding Example |

| 表 4 编码过程 Tab.4 Encoding Process |

场所是由自然环境和人造环境综合塑造而成的整体[33],是角色实践的背景,涵盖实体形态和场所精神两部分。结果显示,长征国家文化公园红色遗址地表现为两类截然不同的场所,一是围绕红色资源和长征精神形成的贯穿旅程始终的长征场所,二是根据复杂地质地貌及沿线丰富多元的少数民族和地域文化构成的流动性地方场所,二者在时空上相互交织形成独具一格的整体场所。长征场所中的实体形态,最核心的是红军长征时期的遗迹、遗址和纪念场所,包括根据红军战争、会议、事迹遗存修复或重建的遗迹场所,如光华铺阻击战旧址、遵义会议旧址、达维会师桥,以及后人根据历史记载修建的的革命纪念馆、烈士陵墓、纪念广场等纪念场所,如红军长征纪念碑碑园、瞿秋白烈士纪念碑陵园、红五星广场。历史和红色遗产与占主导地位的政治制度紧密联系在一起,过去成为创造民族主义和社会凝聚力的强大工具,也成为重走长征路者的吸引物。长征精神是长征沿线红色遗址地场所精神的集中体现,表现为核心、品质、精髓、表征、宗旨五个部分。

流动性地方场所的实体形态涵盖长征沿线的自然景观和人文景观,自然景观体现在诸如“丹霞、黄土、雅丹、沙林、自然灾变遗迹、瀑布、冰川、风景草原、野生动物栖息地”等地文景观、水文景观和气候生态景观三个方面,人文景观则涵盖基础设施、建筑风格、语言景观、民族服饰、历史传说、宗教信仰、仪式节庆、特色饮食、休闲娱乐、空间布局和生计方式多个方面。各具特色的自然景观和人文景观,促使地方场所蕴育出独特而内在的精神和特性,呈现出不同的地方场所精神。长征沿线拥有“轻松舒适—苍凉辽阔、极端压抑—朴素平淡、破旧荒凉—繁荣昌盛、自然纯朴—商业嘈杂、庄严神圣—超自然神秘”等截然不同的地方场所精神,旅游者跟随身体位移感知长征国家文化公园内部流动的场所精神。

3.2 角色实践:角色与场所的互动角色实践表现为个体或组织在特定社会空间根据角色规范和角色期望进行角色扮演的的系列行为实践[34],实践是行为和言论的结合[35],旅游者角色实践体现为旅游者与场所的一系列互动事件,包括角色间互动和角色空间互动,在互动行为实践中,旅游者感受长征国家文化公园红色遗址地区别于单个红色景点的独特存在,并感知到场所内部持续的长征精神和流动的地方场所精神。角色空间互动是大尺度线性红色遗产场所中表现较为突出的角色实践行为,大尺度时空跨度促使旅游者与城市乡村空间和自然生态空间进行互动。旅游者在城市乡村空间中体验节庆活动、探究城乡空间布局、感受当地日常生活和创造空间新事物,随着空间的转换,旅游者感知城市、乡村、自然生态空间中场所精神的变化和流动。旅游者长时间暴露在自然生态空间中,身体被强烈的感知,在遭遇诸如夹金山雪山、若尔盖草原、金沙江激流等极端环境时,联想起红军革命战士的艰苦和不易,身体的存在认知在此刻达到顶峰,人类身份也在长时间沉浸在自然环境中得以显现与强调。

角色间互动包括旅游者与东道主、旅游者与历史事件角色、旅游者与途中非东道主和旅游者与社会网络角色四大类型,前两类是重走长征路的主要实践行为,表现为“盖党章、盖邮戳、集邮、与政府大院合影”等目的地打卡、长征精神重温与宣传、历史探寻考证、历史文化普及传播等具体实践行为,是旅游者对长征精神的继承与发扬。后两者是辅助实践行为,其中与社会网络角色互动时,旅游者通过亲朋好友互动、朋友圈互动、直播互动、个人公众号互动与游记分享平台互动,再次体验旅行中持续的长征精神和流动的地方场所精神,并在分享中加入自身感悟,强调与再生产了长征国家文化公园场所精神。不断的重复使得长征精神深入旅游者内心,旅游者在旅游实践中维持与红军相似的行为举止,从行为习惯的体现中,自我结束怀疑获得一致性,旅游者产生角色认同。

3.3 角色认同角色认同是角色在实践中认同社会对某个角色的行为标准并按此标准行事[36]。个体层面上,认同是个体对自我社会身份的理性肯定及社会行为的持续动力;社会层面上,认同是指社会共同体成员对特定信仰和情感的共同享有及社会共同体的内在维系动力[37]。旅游者随着角色情境转换扮演着不同角色,展现出不同的角色认同。重走长征路的旅游者角色主要体现在两个方面,一是角色作为个体的诸如旅游者、行程组织者、经历分享者等个体方面的自我认同,二是角色感知到场所精神而形成的诸如中华儿女、华夏子孙、中国人、人类等国家认同和人类身份认同。

3.3.1 自我认同自我认同是个体构建的一种身份叙述[38]。在现代快节奏的焦虑和不安中,个体角色期望和实践存在割裂,为了支持本体安全,叙事中的自我认同应该具有一致性和连续性。较之单个红色景点的短时间身心涉入,重走长征路是一段长时间沉浸于红色文化“空间共同体”的旅游实践,这种实践远离了日常生活的安全感和熟悉感,面对这种巨大的不安全感,游客有充分的时间重新评估他们的自身存在、自我意识以及他们的生活方式,拥有了自我反思和更新的机会。旅游者长时间在崎岖不平的道路中行进、休整、再行进,身体得到磨练,自身的耐力、韧性和坚持等品行得到挖掘,自我得到肯定。而与他人分享自身的故事、撰写游记、直播记录自身旅行等行为,使得旅游者得到他人欣赏、赞扬和尊敬,旅游者的知识获取能力、交流表达能力和领导能力得到肯定,同时,旅游者经历了徒步翻越雪山和过草地等极限运动,这种经历也可以作为游客生活故事中的“决定性时刻”,促进游客自我认同的发生。

“重走长征路的意义,在我看来,不仅仅是去体会红军当时的艰苦和困难,还在于通过“追体验”(徐复观语,意思是试图感受别人经历过的感受/体验)来磨砺自身,让自身的毅力、勇气、耐心、统筹安排等方面得到增强。”(M9)

3.3.2 国家认同国家认同是公民对所属国家及本国历史、文化和制度等的认同与热爱,包含文化和政治两个层面[29]。文化是想象的共同体,共同体成员尽管互不相识,但彼此之间存在某种共识与想象的一致性。旅游者长时间置身于国家权威倡导建设的大尺度红色文化场所,通过政府打卡、盖党章、听烈士后人讲述长征事迹、祭拜先祖、向途中小学与路人普及和传播长征精神等实践行为,感受长征沿线多民族军民团结奋斗的红色集体记忆,产生文化认同和中华民族共同体意识。同时,旅游者穿梭于城乡少数民族聚居地之间,感慨于我国地大物博、锦绣山川、璀璨文化与社会经济发展,表现出对中华民族文化、骨肉同胞和先辈先烈的热爱,对国家领土主权、政治法律体制的国家功能维护。长征国家文化公园红色遗址地提供了一个具备浓厚历史回忆和集体记忆的场所情境,旅游者在此了解历史、感悟当下,生成自豪感和安全感,释放出日常生活忽视的潜在而深沉的爱国情感。

“去年和今年分两次走完了红一方面军的长征路线,最大的感触是中国共产党的伟大,祖国的大好河山一片繁荣昌盛,对实现中国梦充满信心。”(M5)

3.3.3 人类身份认同个体能够在不同层次上定义自己的社会身份,最高的层次是将自己视为全人类的一部分以及将自我归类为人类[39]。重走长征路中,旅游者通过人类身份属性和场所刺激两方面产生人类身份认同。人类身份属性包括脆弱、坚韧、伟大、仁爱和不确定的命运,长征行军时期,红军遭遇了雪山、草地等极端自然环境,牺牲惨烈,展现了人类在大自然面前的脆弱与对未来命运的不确定性,与此同时,红军长征作为人类军事转移历史上的奇迹,是一段人类在极端环境中艰苦求生的曲折历史,彰显了人类在自然面前的坚韧和伟大。场所刺激来源于人类连续性和人类相互依存。长征沿线红色遗址地不仅是神圣的红色空间,也是展示当地历史文化和少数民族风情的历史性地方空间。旅游者在红色空间中了解到将士们和群众同舟共济、患难与共,在地方空间中体验当地日常生活、文化和艺术等,增强了民族间守望相助、共同发展的认识,加深了中华民族共同体的理解,在历史与现实的双重感受中体会人类相互依存。此外,中华民族历尽磨难、饱经沧桑,但文明从未中断,旅游者在变化莫测的现实生活中感知到人类的历史延续性,清楚的意识到相对于残酷的大自然,自身是人类的一份子。旅游者对人类身份的认识意味着一个人的自我概念从个体转变为全人类或人类集体的一部分,将自我定义为“我们”而不是“我”。人类身份认同也使得旅游者在面对自然危害、地区纠纷和国家纠纷等话题时,更容易采取积极正面的心态,更倾向于表现热情、亲近的行为。

“重走长征路,像在历史和现实间穿行。我看到了变化,看到了永恒,也看到了人类在历史长河中的演变和更替”。(M3)

“以后的世界会是什么样子?人类会不会如同恐龙一样无法适应气候的巨变而突然消失?我看不到那个时代,但忧心如焚。我要为维护原生态、改善环境做自己能做的,不以善小而不为,不以恶小而为之。”(M1)

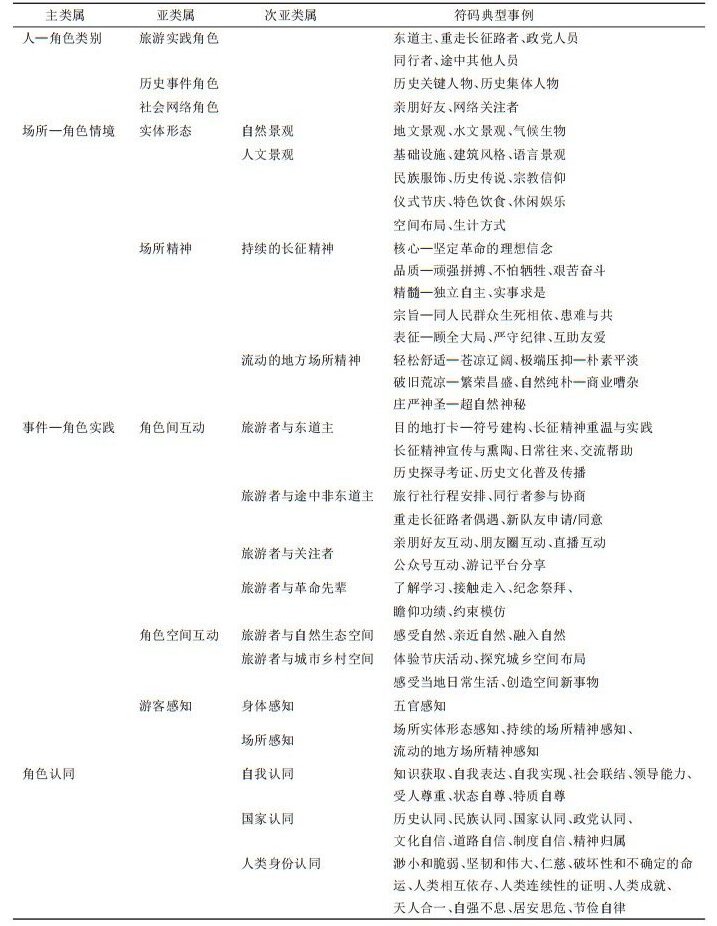

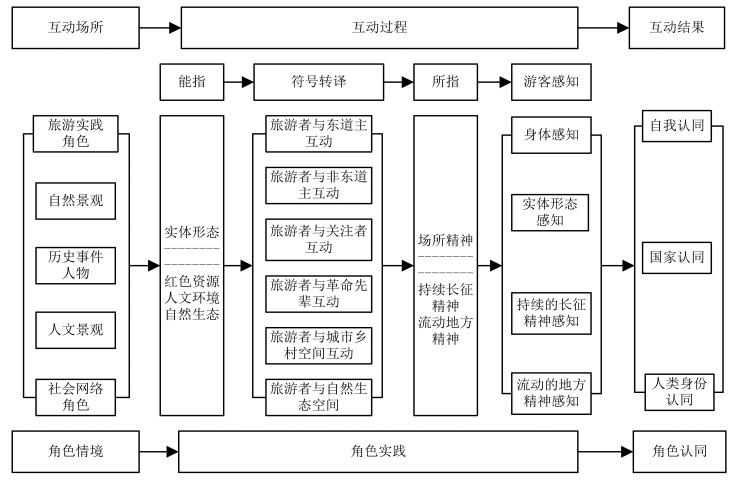

4 结论与讨论 4.1 结论本文在理论层面建构“角色—场所”分析模型,以长征国家文化公园红色遗址地为研究区域,探究微观视角下旅游者的角色认同和实践机制。研究表明:①长征国家文化公园红色遗址地作为大尺度线性场所,由持续性长征场所和流动性地方场所共同组成,其场所精神由持续性长征精神和流动性地方精神交织构成。②旅游者置身场所内部进行一系列互动实践行为(图 4),包括角色间互动和角色场所互动。与东道主、历史事件人物以及自然生态空间的互动是旅游者角色的主要实践行为,旅游者通过角色实践感知场所与场所精神,并再生产地方场所精神。③作为实体形态的能指在实践中经过旅游者感知转译为所指,旅游者感知到场所精神和自己的身体存在,产生个体层面与集体层面的自我认同、国家认同和人类身份认同,其中人类身份认同来源于人类身份属性和场所刺激两方面,人类身份属性包括脆弱、坚韧、伟大、仁爱和不确定的命运,场所刺激源于人类连续性和人类相互依存。

|

图 4 长征国家文化公园红色遗址地角色—场所互动图 Fig.4 Role-Place Interaction Framework of Long March National Cultural Park Red Heritage |

在文旅融合和长征国家文化公园建设的背景下,旅游者不仅是消费者,也是生产者,因此应关注旅游者的角色实践行为。首先,本文从旅游者视角出发,弥补了长征国家文化公园研究中旅游者主体关注不足的问题,强调了长征国家文化公园作为线性文化遗产的特殊性,并梳理了其内部的场所精神,丰富了流动性背景下红色旅游研究中的场所精神内涵。其次,长征国家文化公园可以是一个疗愈空间,当人们面临焦虑、迷茫和不安时,在这个旅程艰苦、生态原始、环境不断变化的场所里,游客找到一种存在的状态,肯定自我、肯定国家和民族、进而肯定自己作为人类集体一部分的存在,并在一定程度上拓展了国际战争遗产旅游与国内红色旅游中的角色认同研究,将红色旅游中聚焦政治性、教育性的国家认同、文化认同、政党认同等角色认同研究引向更微观的自我认同和更宏观的人类身份认同。再次,人类身份认同的研究常见于难民危机、气候变化、流行病等严重人类灾难中,旅游领域中仅黑色旅游关注到人类身份认同[40],而本文研究结论表明长征国家文化公园的红色旅游促使旅游者产生人类身份认同,这在一定程度上能促进人们更积极主动的应对全球气候变化与极端天气,驱动“人类命运共同体”建构。最后,从实践层面来看,本文肯定了重走长征路的意义和价值,因此可以推动“长征”类主题实践活动,开展诸如“徒步、骑行、摩旅”等多元旅游形式,加大沿线基础步道和场所精神建设,加快促进长征沿线革命老区社会经济高质量发展。

同时,本文也存在一定局限性:首先,从样本数据特征而言,网络游记撰写者的年龄趋向青年和中老年,“重走长征路”的样本数据中缺少对18岁以下青少年群体的关注。其次,从数据获取渠道而言,研究对网络数据加以分析和挖掘,缺少实地考察和“重走长征路”活动参与。未来研究可以考虑线上网络爬虫和线下田野调查相结合的方式,补充青少年群体样本,用更全面、更完整的数据来完善旅游者在长征国家文化公园的角色认同和实践机制,并进一步探究角色认同对场所与角色实践行为的影响。

| [1] |

李飞, 邹统钎. 论国家文化公园: 逻辑·源流·意蕴[J]. 旅游学刊, 2021, 36(1): 14-26. [Li Fei, Zou Tongqian. National culture park: Logic, origins and implications[J]. Tourism Tribune, 2021, 36(1): 14-26.] |

| [2] |

李磊, 陶卓民, 赖志城, 等. 长征国家文化公园红色旅游资源网络关注度及其旅游流网络结构分析[J]. 自然资源学报, 2021, 36(7): 1811-1824. [Li Lei, Tao Zhuomin, Lai Zhicheng, et al. Analysis of the internet attention and tourism flow network structure of red tourism resources in Long March National Cultural Park[J]. Journal of Natural Resources, 2021, 36(7): 1811-1824.] |

| [3] |

马东艳, 张旭辉. 民族村寨旅游行为意向研究——以桃坪羌寨、甲居藏寨、泸沽湖为例[J]. 西南民族大学学报: 人文社会科学版, 2021, 42(1): 33-41. [Ma Dongyan, Zhang Xuhui. Research on the intention of tourism behavior in ethnic villages: Taking Taoping Qiang village, Jiaju Tibetan village, and Lugu lake as examples[J]. Journal of Southwest Minzu University (Humanities and Social Science), 2021, 42(1): 33-41.] |

| [4] |

李单晶. 长征精神及其当代价值研究[D]. 成都: 电子科技大学, 2017: 1-11. [Li Danjing. Research on the Long March Spirit and Its Contemporary value in China[D]. Chengdu: University of Electronic Science and Technology of China, 2017: 1-11.]

|

| [5] |

喻安伦. 社会角色理论磋探[J]. 理论月刊, 1998(12): 40-41. [Yu Anlun. Discussion on socialrole theory[J]. Theory Monthly, 1998(12): 40-41.] |

| [6] |

Farmer S M, Tierney P, Kung-Mcintyre K. Employee creativity in Taiwan: An application of role identity theory[J]. Academy of Management Journal, 2003, 46(5): 618-630. DOI:10.2307/30040653 |

| [7] |

徐克帅. 红色旅游和社会记忆[J]. 旅游学刊, 2016, 31(3): 35-42. [Xu Keshuai. Red tourism and social memory[J]. Tourism Tribune, 2016, 31(3): 35-42.] |

| [8] |

左冰. 红色旅游与政党认同——基于井冈山景区的实证研究[J]. 旅游学刊, 2014, 29(9): 60-72. [Zuo Bing. Red tourism and communist party identity in China: An empirical study based on Jinggangshan scenic area[J]. Tourism Tribune, 2014, 29(9): 60-72.] |

| [9] |

刘润佳, 黄震方, 余润哲, 等. 红色旅游对游客国家认同的影响[J]. 自然资源学报, 2021, 36(7): 1673-1683. [Liu Runjia, Huang Zhenfang, Yu Runzhe, et al. The impact of red tourismon national identity of tourists[J]. Journal of Natural Resources, 2021, 36(7): 1673-1683.] |

| [10] |

郑华伟. 红色旅游价值观内化的网络文本研究——兼论国民幸福感的生成机制[J]. 旅游学刊, 2016, 31(5): 111-118. [Zheng Huawei. Web-based text analysis of value internalization of red tourism: The generative mechanism of national happiness[J]. Tourism Tribune, 2016, 31(5): 111-118.] |

| [11] |

李文明, 敖琼, 殷程强, 等. 韶山红色旅游地游客亲环境行为的驱动因素与影响机理[J]. 经济地理, 2020, 40(11): 233-240. [Li Wenming, Ao Qiong, Yin Chengqiang, et al. Driving factors and influencing mechanism of tourists' pro-environmental behavior in Shaoshan red tourism area[J]. Economic Geography, 2020, 40(11): 233-240.] |

| [12] |

邹统钎, 黄鑫, 陈歆瑜. 长征国家文化公园建设发展要把握的五对关系[N]. 中国旅游报, 2019-12-31(3). [Zou Tongjian, Huang Xin, Chen Xinyu. Five pairs of relationships to be grasped in the construction and develop-ment of the Long March National Cultural Park[N]. China Tourism News, 2019-12-31(3).]

|

| [13] |

Vecco M. Genius loci as a meta-concept[J]. Journal of Cultural Heritage, 2020, 41: 225-231. |

| [14] |

周坤, 颜珂, 王进. 场所精神重解: 兼论建筑遗产的保护与再利用[J]. 四川师范大学学报(社会科学版), 2015, 42(3): 67-72. [Zhou Kun, Yan Ke, Wang Jin. The reinterpretation of place spirit: On the protection and reuse of architectural heritage[J]. Journal of Sichuan Normal University(Social Sciences Edition), 2015, 42(3): 67-72.] |

| [15] |

Christou P A, Farmaki A, Saveriades A, et al. The "genius loci" of places that experience intense tourism development[J]. Tourism Management Perspectives, 2019, 30: 19-32. |

| [16] |

孙佼佼, 谢彦君. 从权力在场到审美在场: 旅游体验视角下场所精神的变迁——以陕西省兴平市汉武帝茂陵为例[J]. 人文地理, 2017, 32(2): 129-136. [Sun Jiaojiao, Xie Yanjun. From the presence of power to the pres-ence of aesthetics: The shift of place spirit from the perspective of tourism experience: A case of Mao mausoleum of emperor Wu of Han dynasty[J]. Human Geography, 2017, 32(2): 129-136.] |

| [17] |

冯一鸣, 田焯玮, 周玲强. 旅游流动性视角下的场所精神——革命历史纪念空间的新议题[J]. 旅游学刊, 2021, 36(6): 11-12. [Feng Yiming, Tian Zhuowei, Zhou Lingqiang. The spirit of place from the perspective of tourism mobility: A new issue in the memorial space of revolutionary history[J]. Tourism Tribune, 2021, 36(6): 11-12.] |

| [18] |

郑杭生. 社会学概论新修(精编版)[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2009: 107. [Zheng Hangsheng. New Introduction to Sociology (Contracted Edition)[M]. Beijing: Renmin University of China Press, 2009: 107.]

|

| [19] |

HallS, Du Gay P. Questions of Cultural Identity[M]. London: Sage Publications, 1996: 18.

|

| [20] |

Hyde K F, Harman S. Motives for a secular pilgrimage to the Gallipoli battlefields[J]. Tourism Management, 2011, 32(6): 1343-1351. |

| [21] |

Keshuai Xu. Types of red tourists in China: Evidence from Shaoshan[J]. Annals of Tourism Research, 2015, 51: 57-59. |

| [22] |

Goulding C, Domic D. Heritage, identity and ideological manipulation: The case of Croatia[J]. Annals of Tourism Research, 2009, 36(1): 85-102. |

| [23] |

Brown L, Ibarra K A. Commemoration and the expression of political identity[J]. Tourism Management, 2018, 68: 79-88. |

| [24] |

Palmer C. Touring Churchill's England: Rituals of kinship and belonging[J]. Annals of Tourism Research, 2003, 30(2): 426-445. |

| [25] |

刘欢, 岳楠, 白长虹. 红色旅游情境下情绪唤起对游客认知的影响[J]. 社会科学家, 2018(3): 84-90. [Liu Huan, Yue Nan, Bai Changhong. Influence of emotional arousal on tourists' cognition in red tourism contexts[J]. Social Scientist, 2018(3): 84-90.] |

| [26] |

蒋亚军, 陈亮, 周慧玲. 塑魂铸人: 红色旅游文化认同的路径[J]. 社会科学家, 2021(5): 68-72. [Jiang Yajun, Chen Liang, Zhou Huiling. Shaping the soul and casting people: The path of red tourism cultural identity[J]. Social Scientist, 2021(5): 68-72.] |

| [27] |

钟士恩, 陆文镔, 彭红松, 等. 红领巾儿童对红色旅游资源与爱国主义的认知——雨花台烈士陵园案例实证及启示[J]. 自然资源学报, 2021, 36(7): 1684-1699. [Zhong Shien, Lu Wenbin, Peng Hongsong, et al. Red scarf children's cognition of red tourism resources and patriotism: Evidence from Yuhuatai Revolutionary Martyrs[J]. Journal of Natural Resources, 2021, 36(7): 1684-1699.] |

| [28] |

张红艳, 马肖飞. 新格局下基于国家认同的红色旅游发展[J]. 经济问题, 2020(1): 123-129. [Zhang Hongyan, Ma Xiaofei. Red tourism development based on national identity under the new pattern[J]. On Economic Problems, 2020(1): 123-129.] |

| [29] |

张新成, 梁学成, 高楠, 等. 长征主题红色旅游资源关注度的空间网络结构及其形成机制分析[J]. 旅游科学, 2021, 35(3): 1-23. [Zhang Xincheng, Liang Xuecheng, Gao Nan, et al. Ananalysis of the spatial network structure and formation mechanism of the attention degree of long-march-themed red tourism resources[J]. Tourism Science, 2021, 35(3): 1-23.] |

| [30] |

谭红日, 刘沛林, 李伯华. 基于网络文本分析的大连市旅游目的地形象感知[J]. 经济地理, 2021, 41(3): 231-239. [Tan Hongri, Liu Peilin, Li Bohua. Perception of tourism destinationImage in Dalian based on network text analysis[J]. Economic Geography, 2021, 41(3): 231-239.] |

| [31] |

Soica S. Tourism as practice of making meaning[J]. Annals of Tourism Research, 2016, 61: 96-110. |

| [32] |

徐建平, 张厚粲. 质性研究中编码者信度的多种方法考察[J]. 心理科学, 2005(6): 152-154. [Xu Jianping, Zhang Houcan. Testing intercoder reliability by multi-approaches in qualitative research[J]. Journal of Psychological Science, 2005(6): 152-154.] |

| [33] |

吴雪. 室内空间设计中场所精神的营建[J]. 西安交通大学学报(社会科学版), 2016, 36(2): 132-136. [Wu Xue. Constructing of genius loci in interior design[J]. Journal of Xi'an Jiaotong University (Social Sciences), 2016, 36(2): 132-136.] |

| [34] |

韦俊峰, 明庆忠. 侗族百家宴非遗文化旅游空间生产中的角色实践: 基于"角色—空间"理论分析框架[J]. 人文地理, 2020, 35(2): 48-54. [Wei Junfeng, Ming Qingzhong. Role practice and the cultural tourism space production: A case study of the Dong Hundredfamily Feast[J]. Human Geography, 2020, 35(2): 48-54.] |

| [35] |

Schatzki T R. Practice-based Education: Perspectives and Strategies[M]. Rotterdam: Sense Publishers, 2012: 13-26.

|

| [36] |

陈才, 卢昌崇. 认同: 旅游体验研究的新视角[J]. 旅游学刊, 2011, 26(3): 37-42. [Chen Cai, Lu Changchong. ldentity: A new perspective in the study of tourism experience[J]. Tourism Tribune, 2011, 26(3): 37-42.] |

| [37] |

汪信砚. 全球化中的价值认同与价值观冲突[J]. 哲学研究, 2002(11): 22-26. [Wang Xinyan. Value identity and value conflict in globalization[J]. Philosophical Research, 2002(11): 22-26.] |

| [38] |

Giddens A. Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age[M]. Stanford: Stanford university press, 1991: 15-30.

|

| [39] |

Wetherell M, Mohanty C T. The SAGE Handbook of Identities[M]. London: Sage publications, 2010: 45-62.

|

| [40] |

Zhang Yachen. Experiencing human identity at dark tourism sites of natural disasters[J]. Tourism Manage-ment, 2022, 89: 104451. DOI:10.1016/j.tourman.2021.104451 |