2. 南开大学 商学院,天津 300071

2. Business School, Nankai University, Tianjin 300071, China

如何丰富旅游有效供给、优质供给使大众旅游消费需求得到更好的满足,是实现旅游业高质量发展的重要议题。好客精神是构成旅游目的地产品供给的一项客观要素[1],好客性是高质量旅游目的地的特有属性[2],好客度是影响游客满意度和重游意愿的前因变量[3],可见,“好客”是旅游目的地有效和优质供给的重要内容。现有研究围绕着“好客”开展了专题研究,并指出好客精神是目的地居民友好待客的心理状态及由此形成的整体社会氛围,好客行为是指热情、友好的待客态度和待客行为[1]。好客的重要性一方面体现在其作为目的地形象的构成部分,与其他形象要素相比,好客形象更容易被游客所感知、评价和传播,也更容易赢得良好的市场口碑。另一方面体现在好客是游客在旅行中所追求的精神享受之一,当游客离开惯常环境,以旅游者的身份外出旅游时,作为外来访客和消费者,自然地期望自己能够受到善待和尊重。旅游目的地的好客资源对地方旅游发展和游客体验具有重要影响,如何培育好客精神、鼓励好客行为就是实现地方旅游业高质量发展的重要议题。

目的地居民对游客求助的帮助行为,既解决了游客困境,又展现了当地人热情友善的好客精神,是目的地居民在主客交往中的好客行为。游客在旅途中常常会遇到诸如迷路、寻找当地美食、询问旅游路线、身体不适、自驾车辆故障等各类问题,向当地人求助是解决这些问题既直接又有效的办法,当地人的应助行为即是目的地居民的帮助行为。现有研究指出目的地居民对游客的帮助行为是主客相遇的五大情境之一[4],主要体现在信息咨询和困难求助,如问交通、问旅游线路、遭遇突发情况等[5]。目的地居民帮助游客,有助于减少主客交往中的社会隔阂,建立友好的主客关系,也有助于传递社会中的真善美,促进社会和谐[6]。因此,探讨目的地居民的帮助行为是什么、怎么样等问题就具有重要意义。

基于此,本文将采用扎根理论方法,归纳并构建目的地居民的帮助行为过程机制,通过回答目的地居民帮助行为是什么,有哪些类型,目的地居民帮助行为的行动逻辑是什么,目的地居民帮助行为过程及结果如何等问题,以构建目的地居民的帮助行为新理论,丰富目的地居民好客行为和主客关系理论研究。

2 文献综述 2.1 主客交往中的好客研究“好客”被认为是一种给游客提供一定程度安全保障的道德规范,目的地居民身上承载着保障游客不遭抢劫或身体受到伤害的好客义务,甚至在某些地区,东道主的义务还包括为客人提供舒适、自在和欢迎[7]。“好客”还表现为一种社会仪式,譬如建筑中的墙、入户门、门廊等都可视作对游客欢迎仪式的一部分,墙区隔了“里”和“外”,成为区分“我们”和“他们”的界限,当迎接游客从外到里时,“他们”便成为“我们”中的一部分[8]。“好客”也是旅游本真性的体现,是游客在旅游过程中追寻的重要内容,目的地居民的好客态度与行为能够为游客留下难忘的旅游体验[9]。

也有学者认为“好客”是指热情、友好的待客态度与待客行为,一个旅游目的地的好客主体既涉及身为个体的当地居民,也涉及到作为群体的目的地社会[1]。鉴于人们对好客作为一项目的地旅游资源的重要性认识,现有文献对好客及好客精神展开了专题研究。李天元[1]指出好客精神是旅游目的地产品供给中的无形元素,是目的地社会氛围的典型反映,并将其定义为在与来访游客接触时,旅游目的地居民热情、友好的心理状态,以及在此基础上形成的社会氛围。已有研究证实好客度对游客满意度、推荐度和重游意愿具有正向影响[10],游客的好客度感知对旅游安全感知和旅游目的地形象感知也具有正向影响。

好客精神的落实需要由当事主体以某些方式加以反映和展现,目的地居民对游客的帮助行为是好客精神的典型代表。已有研究指出目的地居民的好客精神主要体现在微笑待人、和善的举止和言谈、乐于助人三个方面[1]。其中,乐于助人即是指目的地居民对游客的帮助行为,如面对游客的问询热情回应,游客遇到困难及时援助等,而目的地居民在帮助游客时,也能展现出微笑待人、和善的举止和言谈,如站在游客的立场上,热情细致,不厌其烦地指点、介绍和推荐等。目的地居民的帮助行为作为好客精神的外在表现,作为目的地居民的典型好客行为,对建立友好型旅游目的地具有重要作用,然而,现有文献对目的地居民的帮助行为是什么,如何帮助,帮助结果如何等问题还缺乏深入研究。

2.2 帮助行为与目的地居民的帮助行为帮助行为研究的核心要素是施助者、求助者和情境特征[11, 12],目的地居民的帮助行为发生在主客交往情境下,目的地居民是施助者,游客是求助者。已有帮助行为研究涉及的情境多样,如帮助遭受自然灾害的受难群体[13]、帮助陌生人摆脱困境[14],帮助亲密关系中家人、恋人等[15]。不同假设情境下,旁观者面对的求助对象不同,感知成本和风险也不同,是否愿意帮助及实施帮助的行为也不同,然而类似的是,旁观者做出是否帮助的决定一般有五个步骤,即关注事件、判断这个事件是否是一个紧急事件、判断个人责任的程度、决定一种干预的方式、执行干预的决定[16]。在主客交往的情境下,目的地居民对游客的帮助发生在其对自身和游客的“我们”和“他们”的身份认知,与现有帮助行为研究假设的陌生人关系或亲密关系不同,目的地居民与游客之间是主人—客人关系,在这种情境下,目的地居民的帮助行为是如何发生的,还需要具体探讨。

主客交往的情境具有短暂性、时间和空间限制、主客关系具有不平等和缺乏自发性等特点,那些短暂的、肤浅的、不平等主客关系是滋生欺骗、不信任、和刻板印象的主要形成因素[17]。然而在大众旅游发展趋势下,主客交往已经超出了所谓的“撞球模型”,而是达到一种更加复杂的主客互动的系统化状态,且随着主客交往和文化传播的加强,主客间交往的暂时性、不平等特征会转向持久性、平等性[18]。具体到游客求助—居民应助的主客交往情境中,主客交往具有以下几种特征:游客主动求助使主客交往具有一定的自发性;目的地居民对游客的帮助虽然短暂却能产生持久影响;主客之间的交往关系相对平等。游客求助—居民应助主客交往中积极正面的关系特征,对建立主客之间的信任、改变刻板印象具有重要作用,然而,现有研究对于目的地居民的帮助行为如何影响主客关系还缺乏深入研究。

3 研究方法与数据收集 3.1 研究方法的选取目的地居民对游客的帮助行为虽然是主客交往中的常见现象,但现有研究对于目的地居民如何帮助,帮助行为产生了什么影响等问题还缺乏深入的理论探讨。扎根理论(grounded theory methodology) 是一种自下而上、逐级归纳的方法,适用于通过对原始资料进行抽象和比较来构建新理论,有助于揭示实践现象背后所蕴含的关系、行为及过程[19]。因此,本文采用扎根理论方法探索目的地居民如何实施帮助行为,其过程及结果如何等问题。扎根理论方法要求数据分析需遵循一系列严格的程序,并通过严谨的技术和方法使得研究过程能够被追溯和重复检验,以实现从数据资料分析中提炼和升华理论的目的[20]。本文将参考科宾(Corbin) 和施特劳斯(Strauss) [19]提出的程序化编码方法,通过“开放式编码—主轴编码—选择式编码”3个关键步骤,构建目的地居民帮助行为发生的因果条件/现象/脉络/中介条件/行动策略/结果的典范模型,并不断比较数据间秩序和现象间关系,深入挖掘目的地居民帮助行为发生的内在机理,从而实现理论建立与拓展。

3.2 数据收集本文的数据收集遵循理论抽样原则,理论抽样与随机抽样、分层抽样不同,其选取的样本并非是用于验证既有理论,而是要构建和发展新的理论解释[21]。基于本文研究目的和研究设计,选取能够为研究问题提供丰富信息的样本,通过不断收集并分析数据,当数据中的信息开始出现重复,且越到研究末期新信息出现几率越小,则认为数据在理论上已呈现饱和状态,将停止数据收集。

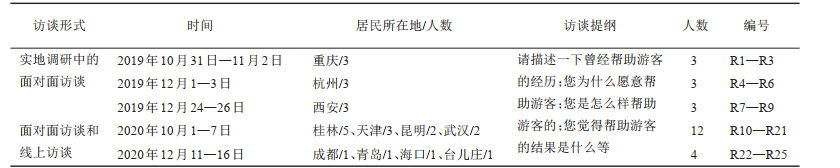

参考质性研究对数据信度与效度的要求,本文将一手资料和二手资料相结合,并对数据进行深度分析和相互验证,以形成相对完整的证据链[22]。其中,一手资料采用半结构式的深度访谈方法,访谈内容包括居民的帮助经历、实施帮助行为的心理感受以及如何帮助等,单次访谈时间为30—40分钟,通过整理录音共获取8.6万字访谈文本。资料收集方式一种是在实地调研中面对面访谈当地居民,调研地分别为杭州、西安和重庆。另一种是采用滚雪球抽样方法,寻找笔者身边符合研究条件的熟人进行面对面访谈,再经过熟人介绍对符合条件的被访者进行线上访谈。访谈数据汇总如表 1所示。二手资料主要来源于新闻报道和旅游虚拟社区,共整理自2019年以来的新闻报道16篇,问答社区记录38条,获得文本资料约3万字。根据理论抽样原则,随着数据资料的增加,研究在收集并分析到编号为R21的数据时,发现该资料已不能提供更多的信息,便停止数据收集。为验证已得到的数据编码结果,又继续寻找4位被访者,发现新收取的数据编码与现有结果一致,且没有新的信息出现,便终止数据收集。

| 表 1 访谈数据收集情况汇总 Tab.1 The Collection of Interview Data |

本研究采用的是程序化编码方法[19]进行数据归纳和模型建构。程序化扎根理论有一套较为正式、规范的数据分析范式,通过执行系统化的编码程序有助于形成可靠的、严谨的以及可验证性的研究结论。基于此,本文采取的资料分析程序包括:①对原始数据进行编号。编号规则为an代表第n段完整的语义表述。②建立编码小组进行数据编码。小组由3位研究人员构成,每位成员在经过训练过后,各自独立进行标签化和概念化环节,在3位成员对此环节所得编码结果达成一致意见后,共同进入范畴化和主范畴编码,出现不同意见时共同讨论直到达成一致。③持续比较。一方面是横向比较,即在原始资料与初始概念、范畴与主范畴之间不断循环往复考察与比较,另一方面是纵向比较,即数据收集分阶段,数据编码也分阶段,上阶段形成的概念和范畴对后续编码起到指导和对照作用,当后一阶段有新的概念出现时与已有编码结果反复比较,再决定是否添加新的概念或范畴,如此循环对比以使归纳的概念、范畴以及范畴间关系不断精细化。

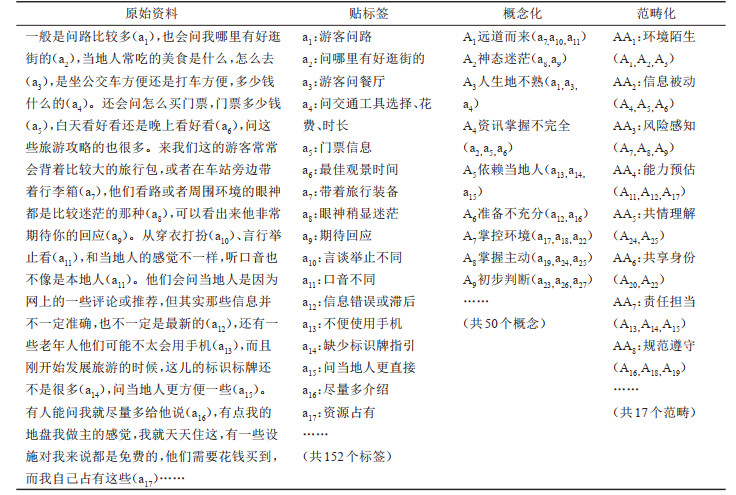

4.1 开放式编码开放式编码是对数据资料进行聚敛,目的是分析原始资料,进行现象归纳、概念界定以及范畴发现。编码过程中要求研究者持开放式的心态和带着敏感的理论触觉,全面捕捉资料中的关键信息,不断比较资料中的现象,对一些共性现象进行抽象化和命名。本文获得的数据资料有一定的时间间隔,为避免因时间因素造成的访谈信息损失,在阶段性访谈结束后,就立即同步进行逐句编码、分类标签以及全部有效数据的誊录工作。在完成所有阶段的编码后,综合3位研究人员所提炼的初级标签,共得到152条初级标签,然后,对这些初级标签进行归类和提炼,形成包括远道而来、神态迷茫、人生地不熟等在内的50个初始概念,并进一步归纳出包括环境陌生、信息被动、风险感知、能力预估等在内的17个范畴(见表 2)。

| 表 2 开放式编码示例 Tab.2 Examples of Open Encoding |

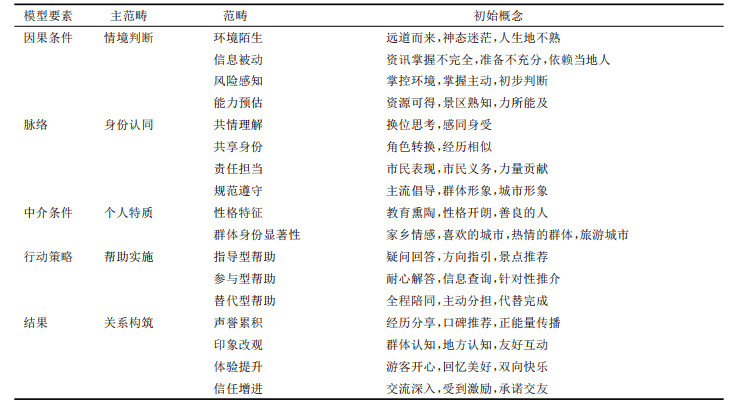

主轴编码是基于开放式编码中被分割的资料,确立主范畴和次范畴,按照典范模型将次范畴围绕着主范畴组织起来。本文编码小组尽量使用访谈资料的原始信息作为范畴标签,将所提取的初始概念反复对比,按照聚类逻辑提取包括环境陌生、信息被动、危险感知和能力预估在内的17个范畴。进一步地,为明晰范畴的性质和层面,确定范畴之间的逻辑关系,编码小组对已经形成的范畴进行聚焦编码,依据各范畴在概念层次上的逻辑性联系,对范畴进行重新凝练和整合,得到情境判断、身份认同、个人特质、帮助实施和关系构筑5个主范畴。因此,归纳总结出目的地居民帮助行为发生的过程包括了情境判断—身份认同—个人特质—帮助实施—关系构筑五个阶段(见表 3)。

| 表 3 主轴编码形成的主范畴 Tab.3 Definitions of Main Categories |

选择性编码是在诸多主范畴中确定一个核心范畴,将核心范畴与其他范畴系统地联系起来,并以“故事线”的方式描述因果条件、脉络、行动策略及结果,发展出实质理论框架。本文在对目的地居民帮助行为的因果条件、具体行为及其行为结果进行归纳凝练的基础上,从已形成的主范畴中挖掘出“目的地居民帮助行为过程”这一核心范畴,并呈现出各主范畴的内涵及其关系。按照典范模型的分析逻辑,来刻画核心范畴与主范畴之间的关系结构,从而构建目的地居民帮助行为过程机制。

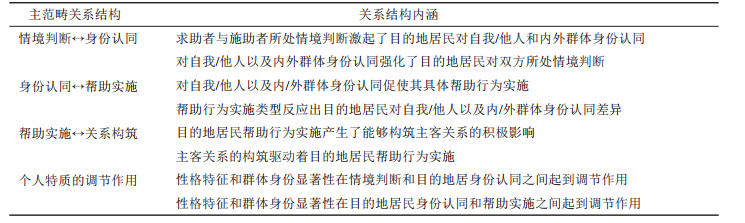

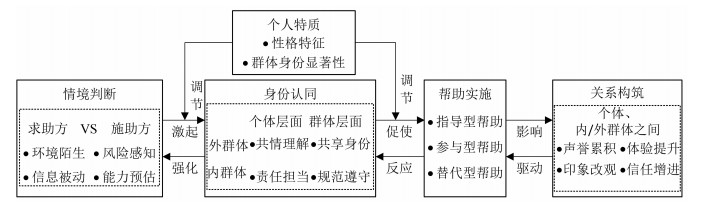

为寻找和确定概念之间的逻辑关系,本研究把原始材料中具有明显指向性的概念之间建立起逻辑关系,并依据概念所属的范畴构建各个范畴之间的关系结构(见表 4)。基于范畴之间的关系结构梳理,研究发现目的地居民帮助行为过程可以统领整个范畴的故事线。范畴之间的具体关系可以表述为:对游客求助的情境判断激起了目的地居民的身份认同,目的地居民的身份认同促使了帮助实施,个人特质在这两个阶段中分别起到了调节作用,目的地居民帮助实施影响了主客关系构筑。相应地,对主客关系的构筑驱动着目的地居民下一次帮助行为实施,实施帮助行为反应出目的地居民身份认同,进而强化目的地居民对游客求助的情境判断。最终形成目的地居民帮助行为过程机制理论模型(见图 1)。

| 表 4 概念之间的关系结构及其内涵 Tab.4 Relationship Structures of the Main Categories |

|

图 1 目的地居民的帮助行为过程机制 Fig.1 The Process Mechanism of Resident's Helping Behavior to Tourist |

在求助—应助过程中,当求助者以危急情况、消极情绪信息作为求助信号博取施助者的注意力或关注时,帮助行为发生的几率就更大[23]。游客求助时所表现出的语言神态、事件紧急程度、渴望被帮助等,引起了目的地居民对游客所处环境陌生、信息被动的情境认知与判断,博得了目的地居民的关注和同情心,更易引发帮助行为实施。目的地居民面对游客求助时,会对施予帮助的成本加以衡量,通过对主客互动中社会交往的风险感知,以及自身资讯储备和解决困难的能力判断,来衡量参与帮助的成本损失,当成本损失较小时,其参与帮助的意愿更强烈。

模型中的情境判断是指目的地居民对求助者(游客) 和施助者(自身) 所处的情境进行判断,包括对游客环境陌生和信息被动的弱势情境判断,以及自身在面对求助时的风险感知和应助能力判断。游客的行装打扮和神情神态透露出他们作为外地人的外群体身份,与其相对应的处于生活状态的目的地居民则是作为当地人的内群体身份。这激起了目的地居民对游客和自身所处情境判断其对于“我们”和“他们”的身份区别与认同。对于内外群体的身份认知和辨别,强化了目的地居民对于求助情境中环境因素、信息因素、危险因素以及能力因素的判断。基于此,情境判断与身份认同的相互作用影响了目的地居民的认知判断和决策行为,即决定是否帮助。

5.2 目的地居民身份认同促使帮助行为实施目的地居民对内群体身份的认同体现在群体责任承担和群体规范遵守两方面。目的地居民承担着在主客互动中与游客友好交往的群体责任,这种责任是一种内化的倾向,表现出对游客福利的关心,并将其福利责任归咎于自己[24]。因此,面对游客求助时,这种责任感驱使着目的地居民充当施助者而不是旁观者,以此履行自己作为内群体成员的责任和义务。人们的群体身份作为一种重要的提示线索,在群体交往中能够得到优先处理,并以群体代表的身份特征对双方交往做出响应[25]。在主客互动中,目的地居民的主人身份得以凸显,并以主人的身份特征对待游客,目的地政府倡导的主人身份特征是热情好客,这驱使着目的地居民按照群体规范来对待游客求助。

目的地居民对游客作为外群体的身份认同体现在共情理解和共享身份两个方面。共情理解是一种通过自己内心体验他人情绪来识别和理解他们情绪状态的能力,与参与现实生活中的帮助行为倾向相关[26]。目的地居民对游客的共情理解一方面是出于同情而产生的帮助欲望,另一方面出于减少因拒绝帮助而产生的不适感。共享身份是指在某种程度上旁观者和求助者可以被视为享有一个共同的身份,这种共享的身份增强了旁观者与施助者之间相似的、亲密的感觉,使旁观者愿意施予帮助[27]。目的地居民与游客共享身份体现在,当目的地居民去别处旅行时,他也是游客身份,因此面对游客的求助,共享身份使得目的地居民对游客产生一种相似的、感同身受的感觉进而愿意帮助游客。这种自我与他人身份重叠的同一性感觉促使目的地居民愿意帮助游客。

模型中的身份认同是指目的地居民对游客的外群体身份及其自身内群体身份的归类与认同。在个体层面,目的地居民对游客所处的情境产生共情理解,同时认识到自己作为内群体成员应承担的社会责任;在群体层面,目的地居民联想到自己在别处也是游客身份,目的地居民与游客在某种程度上共享身份,作为内群体成员的目的地居民应该遵守群体规范,依照群体内约定俗成的规定行事。因此,目的地居民帮助实施一方面受到自身所在内群体的身份认同影响,另一方面也受到对游客外群体身份确认与同一性感受影响。

5.3 目的地居民帮助行为的内涵及分类目的地居民帮助行为是指在主客互动中目的地居民对游客求助的积极回应行为。帮助行为是一种善意行为,帮助行为的有效性被认为是有利于求助者,有利于施助者,有利于群体间交往的[28]。这一善意行为体现在主客交往中就是目的地居民的好客行为,当游客求助时,目的地居民给予积极的回应并实施帮助,不仅有助于解决游客困境,有助于目的地居民的自我价值实现,也有助于改善主客交往关系。参考已有帮助行为分类及其依据[29],游客向目的地居民求助的内容、难易程度不同,目的地居民的帮助行为类型不同;因目的地居民的个人性格特质不同,自愿参与的帮助程度不同,实施的帮助行为类型也不同。因此,可将目的地居民帮助实施分为三种类型。

目的地居民的帮助实施可以划分为指导型帮助、参与型帮助和替代型帮助三种类型。其中,指导型帮助是指当游客来求助时,目的地居民着眼于问题解决,为游客提供解决问题的方案和办法,指导游客如何顺利完成旅行。具体的帮助内容包括:在帮助过程中为游客讲解必要的旅行知识、信息和经验;为游客顺利解决问题给予支持和尊重,增强其在此旅行的信心;在帮助游客的过程给予适当的方向指导和意见引导等。参与型帮助是指主动参与到游客遇到的困难解决中,与游客共同克服困难。具体的帮助内容包括:目的地居民主动帮助游客搜集旅游信息咨讯,尽管他本不必做到这么细致;当游客遇到自己无法解决的问题时,目的地居民愿意耗费更多的时间和精力参与其中共同予以解决;为不同类型的游客(如老年游群体、亲子游群体、情侣同伴游等) 提供针对性的建议与意见。替代型帮助是指与传授经验让游客自己解决问题相比,目的地居民愿意给予游客完整的解决方案并替代他解决一些旅行问题。具体的帮助内容包括:主动承担为游客办理旅行相关手续;全程陪同带领游客到达目的地;替代他完成旅行所需的准备和困难等。从指导到参与再到替代帮助体现了目的地居民参与帮助游客的程度在加深,也预示着主客交往的程度在加深。

5.4 个人特质的调节作用个体可以按照他们的自由意志,根据他们的内在倾向行事,这种自发的行为不易受到外界压力而改变,更能驱动行为实施[30],目的地居民不同的性格特征决定了其从自主性出发帮助游客的行为倾向。面对游客求助,不同性格特征的目的地居民对游客所处的求助情境感知不同,对游客的共情理解程度也不同;不同性格特征的目的地居民对自身处理问题的能力感知不同,其愿意承担的社会交往责任也不同。个人性格特征对帮助行为的预测已在相关研究中得到了证实,乐观的、善良的人们更愿意施以援手[31]。因此,性格开朗、愿意与陌生人交流的目的地居民更愿意帮助游客。

群体成员身份对于规定作为群体成员的个人行为具有重要内涵,当个人认同群体身份时,他们更倾向于根据自身所属群体的规范来约束自己[32]。群体身份是否显著影响了其对自身和游客群体身份差异的辨别和区分度,因而其感知到的共享身份和群体规范意识也不同。在内外群体身份界限明显的情况下,内群体身份显著性能够显著影响帮助行为[33],目的地居民对于自己作为“当地人”身份越认同,越愿意按照内群体成员规范行事,即目的地居民对于内群体成员身份的认知越显著,其越倾向于实施帮助。

基于此,目的地居民的个人特质包括两个方面,一个是目的地居民的个人性格特征,另一个是目的地居民作为内群体成员的身份显著性。目的地居民的性格特征,如拥有外向、开朗性格特质的人往往更愿意探索新事物,对陌生人的好奇心更重,更愿意与游客交往,也更倾向于帮助游客。目的地居民作为内群体成员身份的显著性,一是指目的地居民作为内群体的身份特征,二是指目的地居民作为内群体与游客外群体的身份区别明显,在身份确认的情况下,目的地居民更愿意实施帮助。因此,目的地居民个人特质在情境判断与身份认同、身份认同与帮助实施之间分别起到调节作用。

5.5 目的地居民帮助行为实施对主客关系的影响群体间帮助行为研究认为,帮助行为可以用来抵御群体刻板印象和外来威胁,可被视为一种有效的加强群体间关系的工具[27]。目的地居民帮助行为实施对主客关系的影响主要表现在目的地居民与游客个人及内/外群体之间的声誉累积、印象改观、体验提升和信任增进方面。声誉累积主要是指目的地居民乐于助人的形象得以传播,目的地居民与游客友好互动的经历得到了游客的口碑推荐。印象改观是指游客在向目的地居民求助前,对当地人存在一定的固有印象,当游客求助并受到帮助时,游客对当地人的印象便发生改观,一方面加强了原有的友好印象,另一方面改变了原有的不友好印象。体验提升是指游客受到目的地居民的热情帮助,感受到被尊重和被善待本身是开心的事情,这能为他的旅行经历留下美好的回忆,而目的地居民帮助游客也能感受到快乐,在求助—应助的过程中主客双方的交往体验都得到了提升。信任增进是指,目的地居民帮助行为能够让游客感受到温暖,感受到当地人是可依靠的、可信赖的,从而产生和提升了游客对目的地居民的信任感。

基于此,目的地居民帮助行为通过累积群体声誉、改观游客原有印象、提升游客体验和增进游客信任方面构筑友好的主客关系。具体体现在,一是目的地居民帮助行为能够有效改观游客对当地居民的既有印象,有助于减少外来游客对当地人的认知局限与偏见,促进主客间友好交往,构筑友好的主客关系。二是个体的帮助行为能够辐射出群体特征,目的地居民帮助行为有助于改善内群体形象,并通过口碑推荐积累良好的声誉,产生更大范围的形象传播。三是游客求助让目的地居民感到被信任,而目的地居民帮助则增强了游客信任,主客之间相互信任加强了他们的情感联系,有助于改善主客关系。

6 研究结论与展望 6.1 理论贡献从学理上回答了目的地居民帮助行为是什么以及如何分类的问题。研究发现,目的地居民帮助行为是主客互动中居民的一种善意行为,目的地居民帮助行为类型分为指导型帮助、参与性帮助和替代型帮助。已有目的地居民行为研究多集中在旅游发展支持行为方面[34],缺乏对主客交往中居民行为的关注。已有主客相遇研究将居民视为研究主体时,多探讨居民对大规模外来游客的态度和行为意向,且多关注居民对游客的消极态度,如偏见、甚至歧视[35, 36] 等。本文从目的地居民实际参与的主客交往行为出发,发现了目的地居民帮助行为的内涵,并按照参与程度对帮助行为进行分类,为继续探讨目的地居民参与主客交往的行为,及其积极的参与态度和行为研究提供一定的理论参考。

从机理上厘清了目的地居民帮助行为发生的过程机制。研究发现,目的居民帮助行为遵循着情境判断—身份认同—帮助实施—关系构筑的行动逻辑,其中个人特质在情境判断和身份认同,身份认同和帮助实施之间起到调节作用。一方面,现有研究虽将寻找信息与帮助视为主客相遇的重要背景之一,也总结了目的地居民帮助行为的具体内容[5],但并没有详细分析目的地居民的帮助行为是如何发生的,居民为什么愿意帮助等问题。另一方面,现有研究中帮助行为发生的情境比较多样,但对于旅游主客交往中目的地居民和游客之间主人—客人关系的帮助情境较少涉及。本文分析了目的地居民对游客的帮助行为发生过程,一方面有助于继续深入探讨居民为什么愿意参与主客交往以及如何参与等问题,另一方面也丰富了帮助行为研究内容,能够为其他情境下的帮助行为发生过程探讨提供一定理论借鉴。

探讨了目的地居民帮助行为对主客关系的影响。研究发现,目的地居民帮助行为对构筑主客关系具有重要影响,具体表现在声誉累积、印象改观、体验提升和信任增进四个方面。现有研究对主客关系的影响因素已有较多探索,如基于社会交换理论,主客关系受到交往成本与利益权衡的影响[37],基于社会表征理论,主客关系受到居民感知威胁的影响等[38]。这些经典理论虽对目的地居民态度和行为研究具有很强的解释力,却不能完全涵盖到目的地居民参与主客交往的原因及结果。本文探索性地从群体间帮助的[39]理论视角看待主客交往,即目的地居民作为内群体的主人(施助者),游客作为外群体的客人(求助者),目的地居民在内群体身份影响下实施帮助,研究得出群体间的帮助有助于主客关系构建。这为理解主客关系的影响因素提供了新的理论视角,有助于丰富主客交往的理论研究。

6.2 实践启示目的地政府作为建设友好型旅游目的地,促进地方旅游业高质量发展的主导力量之一,需鼓励目的地居民积极参与到主客交往中,为旅游业发展提供优质供给、软性供给。一方面,可采用身份激励的方式,激发目的地居民对于内群体身份的认同,鼓励目的地居民友好地参与到主客交往中。在此基础上,建立起目的地居民作为东道主的群体责任意识和个人责任意识,在与游客交往中展现当地人的好客精神,热心帮助游客落实好客行为。另一方面,可采用宣传教育的方式,培养目的地居民对家乡风景民俗、美食娱乐等旅游资源的深度认知,增强目的地居民的家乡荣誉感和自豪感,使其自愿参与到友好的主客交往中。与此同时,倡导目的地居民在回应游客求助时,为其细心讲解并推荐当地的旅游与文化,增进游客对地方的了解,将目的地居民的帮助行为视为游客与目的地居民友好交往的桥梁,以增强主客之间的了解和促进关系和谐。

目的地居民被认为是有价值的地方大使和地方品牌的共同创造者,他们对游客的态度和行为可作为旅游目的地的吸引力要素之一,有助于地方旅游业的高质量发展。因此,应该提倡目的地居民向游客展示东道主的热情,将目的地居民与游客之间的个体交往,转化为当地人与外地人之间的群体交往,促进建立良好的主客关系。此外,还需要提升目的地居民的群体身份意识和群体责任意识,提倡目的地居民遵守群体内的行为规范,展现地方的好客形象,热心帮助游客,为游客创造难忘的主客交往经历。提倡目的地居民帮助游客不仅能够为其自身带来快乐,也能够促进文化的传播,目的地居民的帮助行为不仅有利于地方旅游发展,也有利于包括“真善美”在内的中国优秀文化和社会主义核心价值观的广泛传播。

6.3 不足与展望本文采用定性研究方法探索了目的地居民帮助行为的影响因素及其行为过程,尚未对行为前因与行为结果进行进一步的相关关系验证,未来研究可以通过定量测量的方式验证居民帮助行为的影响因素及结果,并进一步探讨相关调节变量对目的地居民帮助行为类型及程度的影响。此外,主客互动涉及到目的居民和游客两个方面,本文只从目的地居民视角研究了其帮助行为与结果,未来研究可从游客视角深入探讨其受到帮助的心理感受及互动行为。

| [1] |

李天元, 向招明. 目的地旅游产品中的好客精神及其培育[J]. 华侨大学学报(哲学社会科学版), 2006(4): 66-72. [Li Tianyuan, Xiang Zhaoming. On hospitality spirit in tourism and its development[J]. Journal of Huaqiao University(Philosophy and Social Sciences), 2006(4): 66-72. DOI:10.3969/j.issn.1006-1398.2006.04.010] |

| [2] |

王大悟. 论旅游城市环境的好客性[J]. 旅游科学, 2001(2): 8-9. [Wang Dawu. On the environment hospility of tourist cities[J]. Tourism Science, 2001(2): 8-9. DOI:10.3969/j.issn.1006-575X.2001.02.003] |

| [3] |

杨钦钦, 谢朝武. 冲突情景下旅游安全感知的作用机制: 好客度的前因影响与旅游经验的调节效应[J]. 南开管理评论, 2019, 22(3): 148-158. [Yang Qinqin, Xie Chaowu. The mechanism of tourism safety perception in conflict situation: The antecedent influence of hospitality and the moderating effect of tourism experience[J]. Nankai Business Review, 2019, 22(3): 148-158. DOI:10.3969/j.issn.1008-3448.2019.03.014] |

| [4] |

Su M M, Long Y, Wall G, et al. Tourist-community interactions in ethnic tourism: Tuva villages, Kanas scenic area, China[J]. Journal of Tourism and Cultural Change, 2016, 14(1): 1-26. DOI:10.1080/14766825.2014.976228 |

| [5] |

李海娥. 基于游客视角的旅游地主客交往行为研究[J]. 学习与实践, 2015(4): 67-73. [Li Hai'e. Exploring host-guest interaction behavior in tourism destinationfrom the perspective of tourist[J]. Study and Practice, 2015(4): 67-73. DOI:10.19624/j.cnki.cn42-1005/c.2015.04.008] |

| [6] |

胡晶晶, 曹诗图. 旅游发展与"和谐社会"的构建[J]. 桂林旅游高等专科学校学报, 2007, 18(4): 484-487, 549. [Hu Jingjing, Cao Shitu. Tourism development and the construction of harmonious society[J]. Journal of Guilin Institute of Tourism, 2007, 18(4): 484-487, 549.] |

| [7] |

李正欢. 旅游业"好客"研究的多维视野审视[J]. 北京第二外国语学院学报, 2009, 31(11): 25-31. [Li Zhenghuan. The study on hospitality in tourism industry: Multidimensional perspectives[J]. Journal of Beijing International Studies University, 2009, 31(11): 25-31. DOI:10.3969/j.issn.1003-6539.2009.11.004] |

| [8] |

Heal F. Hospitality in Early Modern England[M]. Oxford: Clarendon Press, 1990: 102.

|

| [9] |

王宁. 旅游中的互动本真性: 好客旅游研究[J]. 广西民族大学学报(哲学社会科学版), 2007, 29(6): 18-24. [Wang Ning. Interactive authenticity in tourism: A case study on hospitality tourism[J]. Journal of Guangxi University for Nationalities (Philosophy and Social Science Edition), 2007, 29(6): 18-24.] |

| [10] |

陈志钢, 刘丹, 刘军胜. 基于主客交往视角的旅游环境感知与评价研究: 以西安市为例[J]. 资源科学, 2017, 39(10): 1930-1941. [Chen Zhigang, Liu Dan, Liu Junsheng. Tourism environment perception and evaluation based on host-tourist interactions in Xi'an city[J]. Resources Science, 2017, 39(10): 1930-1941.] |

| [11] |

De C D, Haq I U, Raja U, et al. When is an Islamic work ethic more likely to spur helping behavior: The roles of despotic leadership and gender[J]. Personnel Review, 2018, 47(3): 630-650. DOI:10.1108/PR-06-2017-0192 |

| [12] |

Wang X J, Wang N, Han S F, et al. The influence of risk situation on helping behavior: The role of attachment type[J]. Acta Psychologica Sinica, 2018, 50(11): 1292-1302. DOI:10.3724/SP.J.1041.2018.01292 |

| [13] |

Paciello M, Fida R, Cerniglia L, et al. High cost helping scenario: The role of empathy, prosocial reasoning and moral disengagement on helping behavior[J]. Personality and Individual Differences, 2013, 55(1): 3-7. DOI:10.1016/j.paid.2012.11.004 |

| [14] |

Tehila K, Ilana R. Helping an outgroup member or the outgroup: The identifiability effect in an intergroup context[J]. Springer International Publishing, 2017(5): 87-102. |

| [15] |

Schlenker B R, Britt T W. Strategically controlling information to help friends: Effects of empathy and friendship strength on beneficial impression management[J]. Journal of Experimental Social Psychology, 2001, 37(5): 357-372. DOI:10.1006/jesp.2000.1454 |

| [16] |

Dovidio J F. Helping behavior and altruism: An empirical and conceptual overview[J]. Advances in Experimental Social Psychology, 1984, 17(4): 361-427. |

| [17] |

Maccannell D. Reconstructed ethnicity tourism and cultural identity in third world communities[J]. Annals of Tourism Research, 1984, 11(3): 375-391. DOI:10.1016/0160-7383(84)90028-8 |

| [18] |

孙九霞. 旅游中的主客交往与文化传播[J]. 旅游学刊, 2012, 27(12): 20-21. [Sun Jiuxia. The host-guest interaction and cultural communication in tourism[J]. Tourism Tribune, 2012, 27(12): 20-21. DOI:10.3969/j.issn.1002-5006.2012.12.014] |

| [19] |

朱丽叶·科宾, 安塞尔姆·施特劳斯. 质性研究的基础: 形成扎根理论的程序与方法(第3版)[M]. 朱光明, 译. 重庆: 重庆大学出版社, 2015: 18-21. [Corbin J, Strauss A. The Basis of Qualitative Research: Procedures and Methods for Forming the Grounded Theory (3rd edition)[M]. Zhu Guangming, trans. Chongqing: Chongqing University Press, 2015: 18-21.]

|

| [20] |

贾旭东, 何光远, 陈佳莉, 等. 基于"扎根精神"的管理创新与国际化路径研究[J]. 管理学报, 2018, 15(1): 11-19. [Jia Xudong, He Guangyuan, Chen Jiali, et al. Research on the management innovation and internationalization path with the grounded spirit[J]. Chinese Journal of Management, 2018, 15(1): 11-19. DOI:10.3969/j.issn.1672-884x.2018.01.002] |

| [21] |

凯瑟琳·埃森哈特, 梅丽莎·格瑞布纳(张丽华, 何威, 译). 由案例构建理论的机会与挑战[J]. 管理世界, 2010(4): 125-130. [Eschenhardt K, Grebner M (Zhang Lihua, He Wei, trans). Opportunity and challenge of constructing theory from casestudy[J]. Management World, 2010(4): 125-130.]

|

| [22] |

Mile M B, Huberman A M. Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook[M]. London: Sage Publications, 1994: 36-37.

|

| [23] |

Kinsey M J, Gwynne S M V, Kuligowski E D, et al. Cognitive biases within decision making during fire evacuations[J]. Fire Technology, 2018, 55: 465-485. |

| [24] |

Penner L A, Orom H. Enduring goodness: A person by-situation perspective on prosocial behavior[M]//Mikulincer M, Shaver P R. Prosocial Motives, Emotions, and Behavior: The Better Angels of Our Nature. Washington D C: American Psychological Association, 2009: 55-72.

|

| [25] |

Tajfel H. The social identity theory of intergroup behavior[J]. Psychology of Intergroup Relations, 1986, 13(3): 7-24. |

| [26] |

Preston S D, DeWaal F B M. Empathy: Its ultimate and proximate bases[J]. Behavioral and Brain Sciences, 2002, 25(1): 1-20. DOI:10.1017/S0140525X02000018 |

| [27] |

Levine M, Prosser A, Evans D, et al. Identity and emergency intervention: How social group membership and inclusiveness of group boundaries shape helping behavior[J]. Personality and Social Psychology Bulletin, 2005, 31(4): 443-453. DOI:10.1177/0146167204271651 |

| [28] |

Curry O S, Rowland L A, Lissa C V, et al. Happy to help? A systematic review and meta-analysis of the effects of performing acts of kindness on the well-being of the actor[J]. Journal of Experimental Social Psychology, 2018, 76: 320-329. DOI:10.1016/j.jesp.2018.02.014 |

| [29] |

张豪, 张向前. 基于指导理论的帮助行为分类与量表开发[J]. 软科学, 2018, 32(12): 132-135. [Zhang Hao, Zhang Xiangqian. Classification and scale development of helping behaviors based on mentoring theory[J]. Soft Science, 2018, 32(12): 132-135.] |

| [30] |

Moller A C, Deci E L, Ryan R. Choice and ego-depletion: The moderating role of autonomy[J]. Personality and Social Psychology Bulletin, 2006, 32: 1024-1036. DOI:10.1177/0146167206288008 |

| [31] |

Lefevor G T, Fowers B J. Traits, situational factors, and their interactions as explanations of helping behavior[J]. Personality and Individual Differences, 2016, 92: 159-163. DOI:10.1016/j.paid.2015.12.042 |

| [32] |

Thomas E F, Amiot C E, Louis W R, et al. Collective selfdetermination: How the agent of help promotes pride, well-being, and support for intergroup helping[J]. Personality and Social Psychology Bulletin, 2017, 43(5): 662-677. |

| [33] |

Weisel O, Böhm R. "Ingroup love" and "outgroup hate" in intergroup conflict between natural groups[J]. Journal of Experimental Social Psychology, 2015, 60: 110-120. |

| [34] |

李东, 王玉清, 陈玥彤, 等. 社区嵌入式目的地居民主观幸福感探测与亲旅游行为研究——正、负影响感知的调节效应[J]. 地域研究与开发, 2020, 39(4): 109-114. [Li Dong, Wang Yuqing, Chen Yuetong. Research on subjective well-being detection and pro-tourism behavior of residents in community embedded destination: The conditional effect of positive and negative perception[J]. Areal Research and Development, 2020, 39(4): 109-114.] |

| [35] |

Zhang S Q, Chen N, Hsu C H. Facial expressions versus words: Unlocking complex emotional responses of residents toward tourists[J]. Tourism Management, 2021, 83: 1-13. |

| [36] |

Serene T, Vincent W S T. Residents' discrimination against tourists[J]. Annals of Tourism Research, 2021, 88: 1-4. |

| [37] |

Ap J. Residents' perceptions on tourism impacts[J]. Annals of Tourism Research, 1992, 19(4): 665-690. |

| [38] |

Wassler P, Nguyen T, Mai L Q, et al. Social representations and resident attitudes: A multiple-mixed-method approach[J]. Annals of Tourism Research, 2019, 78: 1-13. |

| [39] |

Nadler A. Intergroup helping relations[J]. Current Opinion in Psychology, 2016, 11: 64-68. |