2. 陕西省旅游信息科学重点实验室,西安 710119

2. Shaanxi Key Laboratory of Tourism Informatics, Xi'an 710119, China

情感是人类感知过去、现在和未来的本质方式,也是塑造社会空间生活和人地关系的重要方式[1]。随着地理学对情感研究的逐渐深入,情感对空间和社会的塑造成为学者们关注的话题,从而促使地理学发生“情感转向”[1-3],以人为本的“情地关系”研究逐渐受到高度关注。受人本主义、女性主义和非表征理论等影响[4],西方情感地理学的研究在侧重教育、政治、社会性别等宏观及敏感话题的同时,也关注家(home)、家庭(family)、移民(migration) 等微观社会群体与私密空间的讨论[5]。西方情感地理学研究已具有较强的学科融合度,逐渐发展成为较成熟的跨学科研究领域。而国内情感地理学研究主要以“地方”“地方感”为核心,揭示人(居民、游客)、情感与地方三者之间的相互关系,研究内容较为局限,研究方法仍以定性和传统定量统计为主,缺乏定量方法的创新和多源数据的结合,整体上仍处于起步阶段,学科延伸性不足[2]。

情感是连接场所环境和个体感知的桥梁[6],游客在旅游过程中所见(视觉)、所听(听觉)、所闻(嗅觉)、所品(味觉) 和所触(触觉)“物体”的每一刻,都会产生情感[7],情感作为旅游体验的核心要素贯穿旅游体验始终[8, 9],“情感转向”逐渐延伸到旅游研究领域。旅游情感研究不仅有助于探究游客行为深处的内在心理机制,帮助游客创造难忘的旅游体验,也有助于改造目的地旅游环境并促进旅游业发展[10, 11]。旅游的流动性特征不仅为旅游情感研究打上了时间和空间的标签,也为理解游客、地方和情感之间的互动关系提供了情感地理学的新视角。特别是在城市旅游活动中,旅游不再局限于景区景点之间,街道成为游客感知城市环境的一扇窗户,是开展旅游活动的重要线性公共空间。采集于街道的街景照片超越强主观性的社交媒体旅游照片,成为可以从客观视角刻画城市旅游环境的重要数据。而现有游客情感研究主要通过小样本的问卷调查[12]、现代传感设备[13, 14]和社交媒体网络文本挖掘[15, 16]等方式探测旅游情感空间特征。但图片城市主义和大数据时代的结合,使获取海量街景照片成为可能[17],街景照片已经成为游客感知城市环境的一种新型大数据。与此同时,随着计算机视觉领域图片处理技术的日臻成熟,计算机科学和旅游学的交叉研究已尝试从地理学视角探讨旅游情感的空间性问题[18]。

目前城市旅游情感空间特征的研究主要集中在两方面:一是基于社交媒体大数据(以文本为主) 研究城市旅游情感空间变化。于静通过爬取游客发布的微博文本,构建了面向游客的情感计算词典,并使用微博文本的地理坐标信息,刻画了西安市游客情感的时空变化规律[15]。李君轶等采集了西安市3年间国内游客微博签到数据,运用热点格网图法、Getis-Ord Gi*方法和X-means聚类方法,从积极和消极情感2个维度研究了游客情感体验的时空演化规律[16]。二是基于可穿戴设备研究城市游客的实时情感反应。Kim等和Shoval等通过可穿戴设备分别测量了小样本游客在费城(2名游客) 和耶路撒冷(144名游客) 的皮肤电导反应,识别了城市的情感唤起区域和情感空间的连续性,最终以情感地图的形式呈现了城市旅游情感的空间分布格局[14, 19]。在最近的一项研究中,Shoval等结合高分辨率定位、经验采样法、生理测量和传统调查4种技术实时测量了68名游客在耶路撒冷旅游活动中情感体验的生理反应和心理反应,绘制了主客交互测量下的城市旅游情感分布图[13]。综观以上研究,社交媒体大数据虽能从大尺度范围上测度城市旅游情感空间变化,但游客发布于社交网站上的文本或照片多经过精心编辑和挑选,其情感表达具有主观选择性,存在不可忽视的“社交积极倾向”[20],一定程度上并不能全面反映游客情感体验。而可穿戴设备能够采集客观生理情感反应数据,但却囿于小样本、成本高和不可控因素多,同样仅能探测一部分游客群体的情感体验。

但在图片大数据的可获得性日益提高和处理手段日臻成熟的背景下,图片城市主义成为量化城市研究的一种方法论[17]。学者Ashkezari-Toussi等通过爬取Flickr上城市居民发布的照片,提取照片中人脸面部情感状态(愤怒、厌恶、快乐和惊喜),建立了雅典、北京、柏林、布鲁塞尔、布宜诺斯艾利斯和巴黎等城市的情感空间分布图[21]。相较于图片城市主义在城市规划学、城市地理学等领域中展开的研究,如城市街道空间品质测度[22]、街道绿化品质测度[23]和城市感知[24]等,旅游领域中的图片大数据所蕴含的深层信息往往被忽视。目前,带有地理标记信息的旅游图片大数据可以分为三大类:一是大型社交网站上游客发布的照片,如Twitter、Facebook、新浪微博等;二是专业旅游网站上发布的照片,如Trip Advisor、携程、去哪儿等;三是城市旅游街景照片,如Google街景地图、百度街景地图和腾讯街景地图拍摄的城市旅游街景照片。已有学者利用图片大数据开展了游客感知及时空轨迹等方面的研究,如Cai等认为带有地理标记信息的照片显示了拍照者的运动轨迹,通过挖掘此类照片中游客的旅行模式,提出了一种基于语义轨迹模式的行程推荐系统,从游客活动中生成综合时间、顺序和空间维度的语义路线,从用户指定的偏好和约束来定制专属旅行路线[25]。Kang从Flickr上爬取了全球范围内有代表性的80个景点的社交媒体照片,通过识别照片中的人脸表情(愤怒、厌恶、恐惧、高兴、平静、伤心、惊讶等7类情绪) 提取出景点附近的情绪,制作了一张基于情绪指数的旅游景点排名表[6]。张坤等对北京入境游客在社交媒体网站上分享的36595张照片进行视觉内容识别与分类,将游客照片分为10种主类别28种子类别,对北京入境游客的整体感知特征及行为足迹的时空演变进行了分析[18]。Nikjoo等依据赴伊朗游客在Facebook上分享的照片中人的存在程度,将照片分为没有人、只有旅游者、只有东道主,以及旅游者和东道主四种,分析了游客在主客互动方面的感知偏好[26]。

综上所述,基于图片大数据的旅游研究仍存在以下不足。第一,在研究方法上,现有研究主要通过内容分析法、符号分析法等方法来揭示图片背后的旅游现象,仅有部分研究应用了深度学习的计算机视觉分析技术。相较于传统以人工或机器学习为支撑的图片识别技术,卷积神经网络技术极大地提高了图片识别的准确率[16, 27]。第二,在研究内容上,现有研究主要是基于图片内容、构成及特征等表层现象,分析游客对目的地的感知和评价、游客—东道主互动、游客时空行为足迹。事实上,在旅游体验中,视觉是景观感知最为重要的渠道[27],约能获取至少80% 的外界信息[28, 29],同时也是唤起情感最主要的感官系统[30]。自Eakins首次提出“图片情感语义”以来,情感语义就被认为是代表图片的最高语义,也是计算机视觉分析领域的核心内容[31]。但作为一种视觉刺激,基于图片大数据的游客情感体验研究仍然不足。第三,在数据源上,现有研究主要使用游客分享于社交媒体和专业旅游网站上的照片,往往忽视了城市旅游中街景照片这种大尺度的新型大数据,前者由游客主观拍摄具有较强的个人特色和主观色彩,后者则由摄影机以客观的“行人视角”拍摄,有较统一的数据格式和较高的数据质量,更能反映城市真实风貌[32]。

本研究旨在将街景照片作为旅游情感研究的新视角,通过引入计算机视觉领域的深度学习方法预测和分类旅游情感,并从情感地理学视角探测西安市典型旅游街区的情感空间特征,最后基于多源数据对比分析旅游情感测量的可靠性和科学性。具体研究问题包括:①跨学科视角下,如何基于深度学习方法构建街景照片—旅游情感的交互模型?②基于深度学习模型,西安市典型旅游街区情感空间探测的特征是什么?③多源数据视角下,能否基于传统问卷调查方式验证深度学习模型预测结果的合理性?

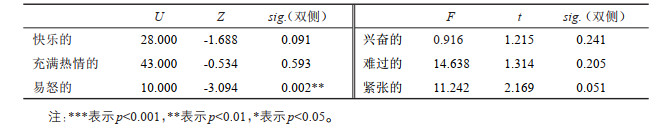

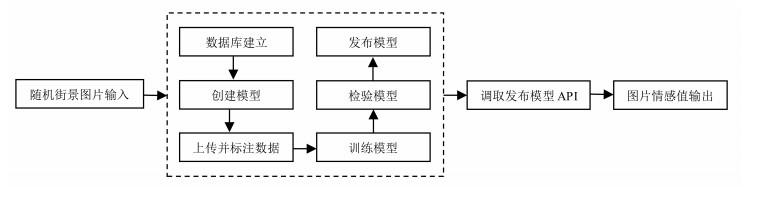

2 研究方法与过程 2.1 研究方法随着人工智能技术的发展,深度学习在计算机视觉、语音识别和自然语言处理等领域取得了一系列显著成果[33]。依托其在模拟人脑神经元的连接交互、逐层分析处理信息等优势[34],深度学习逐渐由传统的计算机学应用到地理学、城市规划学和旅游学等领域。深度学习主要通过卷积神经网络CNN、循环神经网络RNN、人工神经网络ANN等不同类型的神经网络进行分类预测。其中,卷积神经网络是首个真正被成功训练的深层神经网络[35],是计算机视觉领域核心的算法模型[16, 27]。本研究将街景照片作为旅游情感研究的新视角,在对百度街景图片数据进行旅游情感标签并建立图片数据集的基础上,依托百度EasyDL平台,采用深度学习方法中的卷积神经网络算法构建情感训练模型,将街景图片数据与旅游情感形成直接联系,构建街景照片—旅游情感深度学习模型;基于学习模型,以西安典型旅游街区为案例地进行实证分析,量化典型街区街景照片旅游情感值,探测旅游情感空间特征;最后,基于传统的问卷调查数据对部分街景照片的预测结果进行假设验证(图 1)。

|

图 1 研究过程 Fig.1 Process of Research |

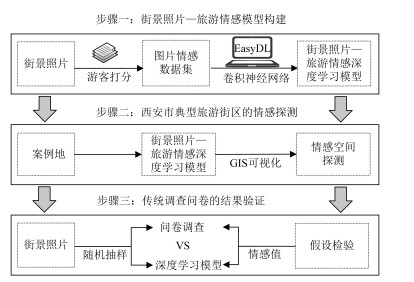

其中百度EasyDL是一款定制模型训练和服务平台,具有可即用、更轻快、高精度和强安全四大特征,已广泛应用于电子商务、物流货运、教育培训和文化娱乐等行业实践。用户可根据研究需求创建模型,通过合适的数据集进行训练,训练完成后校验训练结果,满足需求后即可申请发布为API。此平台在模型构建中运用ResNet、SEResNExT、MobileNet和NASNet四种卷积神经网络算法(主体分为输入层、隐藏层和全连接层三层结构) 对照片进行情感分类,并自动选择四个算法中精确度最高的模型作为训练模型对街景照片数据进行情感倾向分类识别(图 2)。

|

图 2 基于卷积神经网络的图片分类深度学习模型概念图 Fig.2 Deep Learning Model of Image Classification Based on Convolutional Neural Network |

基于深度学习的模型构建过程主要包括数据集准备(训练集、验证集和测试集) 和模型训练。

2.2.1 街景照片—旅游情感数据集图片情感数据集是运用深度学习方法对图片可能产生的情感体验分析的基础,数据集的选择直接影响图片情感倾向的分类效果。针对图片情感分析的数据集主要包括两种类型:一是直接使用第三方已标签好的情感数据集进行研究,二是以自定义方式对图片进行自主标签,构建更适用于自己研究的图片数据集。目前,图片情感公开数据集主要包括Abstract、Artphoto、Sentibank、IAPS、CAPED,这些数据集所使用的图片均为艺术图或以自然景观为主的场景图片或照片,所标注的视角也以整个社会群体用户为主,几乎没有针对街景照片所包含的旅游情感进行分类的数据集。因此,本研究首先构建基于街景照片的旅游情感倾向数据集,为后续情感分析提供了量化基础。

通过百度地图公开的API接口随机选择7000张照片作为训练集,对其进行清洗,去除居民小区、停车场等与街景不相关的照片,最终保留5000张典型街景照片;其次,选取修订版的PANAS量表[36]作为街景照片打分的依据,其中积极情感有9个基本类型,每个类型根据情感强度分为1 —5级,消极情感有9个类型,每个类型依据情感强度分为-1—-5级;再次,在3名旅游管理研究生的带领下,组成11人的本省及外省游客团队分3组各自对这5000张街景照片的18个基本情感依次打分,最终形成5000*3条有效数据;最后,将得到的3组数据进行平均,形成基于5000张街景照片的18个情感倾向分类及其强度数据,建立了第一个游客标注的照片情感数据集。

2.2.2 街景照片—旅游情感分类模型本研究主要通过百度EasyDL平台进行模型训练,在情感分类训练中,平台基于算法精确度选择的最优训练模型,对街景照片数据进行情感倾向分类识别,并将作为“街景照片—旅游情感深度学习模型”用于后文的实证分析。本研究的模型训练经过了三个训练阶段,最终构建了6个代表不同情感类别的照片深度学习模型。具体模型训练过程如下:

第一步,初步尝试阶段。试图训练可以同时输出18个情感分类及其强度的照片深度学习模型,但测试集检验发现模型准确率较低;

第二步:情感分解阶段。训练了18个代表不同情感类别且一次只可输出单个情感强度数值的照片深度学习模型,测试集检验发现部分情感模型的准确率较高,部分情感模型仍未到达可进行后续情感研究程度;

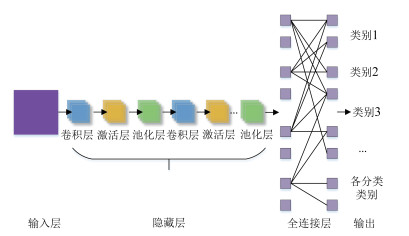

第三步:情感合并阶段。考虑到PANAS量表是由西方学者提出并实践的量表,相对于情感表达内敛的中国游客而言,在部分情感如兴奋的、兴高采烈的表达上会存在差异,且在数据集建立的人工打分阶段,感激的、精神充沛的情感在游客标签过程中选择较少,几乎处于无人选择的状态。因此,在咨询2名旅游管理博导的建议下,对PANAS量表进行修正,将18个情感数据集进行均值合并与删减,得到快乐的、兴奋的、充满热情的、难过的、易怒的、紧张的6类情感数据集,以进行模型训练(图 3),测试集检验表明模型准确率较高,最终得到6个代表不同情感类别的照片深度学习模型,准确率分别为:快乐的88.83%、兴奋的91.02%、充满热情的87.3%、难过的91.07%、易怒的91.09%、紧张的91.36%。

|

图 3 街景照片—旅游情感分类模型图 Fig.3 Street View Photos-Tourist Sentiment Classification Model |

基于上文训练形成的6个代表不同情感类别“街景照片—旅游情感深度学习模型”,将选定空间区域的街景图片代入模型中量化计算旅游情感值,随后编写Python程序代码调取在百度地图训练发布的模型API,获取图片分类结果表,表格中每一行都代表该张图片被分类为该列情感强度的概率值,选取最大概率的数据所代表的情感值作为该张图片的情感值(图 4)。

|

图 4 旅游情感值量化流程图 Fig.4 Flow Chart of Quantification of Tourist Sentiment |

钟鼓楼、小寨、曲江三区域是西安的人口密集区,拥有较为成熟的建成环境,基本涵盖西安市内旅游90% 以上的景区景点,是游客在西安的主要活动区域。钟鼓楼区域是西安的中心城区,拥有西安钟鼓楼、西安城墙、回坊风情街、碑林博物院等景区景点,是以古朴、厚重为特色的古城旅游区;小寨区域是西安市商贸中心之一,区内有陕西历史博物馆、大兴善寺等景点,是典型的城市商圈旅游区;曲江新区是国家级文化产业示范区,区内有大雁塔、大唐不夜城、大唐芙蓉园等景点,是品质高、生态优的城市休闲旅游区。此三处地区特色鲜明、功能明确,属于游客情感较为丰富的旅游区域[16]。因此,本研究以钟鼓楼、小寨、曲江作为案例地,通过Python接入百度地图公开的API,共采集36784张街景照片数据,其中钟鼓楼区域9821张、小寨区域9677张、曲江区域17286张。最终保留33477张街景照片,其中钟鼓楼区域9401张、小寨区域8733张、曲江区域15343张。因街景照片成像时间为白天的非上下班高峰时期,且为精确界定研究区域,所有照片均包括经纬度信息,因此从照片时空信息来看,本研究所获取街景照片可以用来探测案例区域的旅游情感空间。整体分析,钟鼓楼、小寨和曲江三个区域均存在强度不同的6种情感,且每个区域均存在频率超过50%的主导情感。两类6种不同的旅游情感空间探测结果如下。

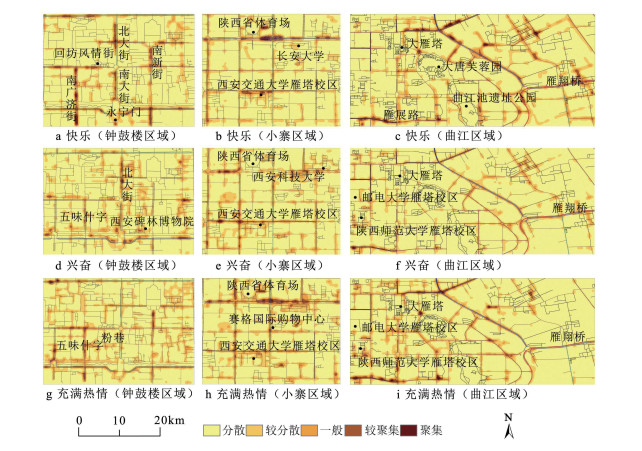

3.1 旅游积极情感空间探测将钟鼓楼、小寨、曲江区域33477张街景照片输入前文所构建的照片深度学习模型中,获取游客快乐的、兴奋的、充满热情的3类积极情感强度为1—5的情感预测值,并利用ArcGIS软件对此3类情感体验的不同强度进行空间可视化分析,如图 5所示。图中按照情感值聚集程度的不同将区域范围游客情感聚集程度划分为5个等级,图中以递进的红色表示聚集的程度大小,颜色越深代表该区域游客情感越聚集,反之则越分散。因篇幅有限,笔者仅将各研究区域中该类情感强度频数最高的可视化图片作为示例图放于文中,后文不再进行说明。

|

图 5 游客积极情感空间探测结果图 Fig.5 Results of Spatial Detection of Positive Emotions of Tourists |

西安市典型旅游街区旅游积极情感空间探测结果如下:

(1) 快乐情感空间探测。钟鼓楼区域强度较低的快乐情感分布较集中,主要沿北、南、东、西大街及五星街、红星街等街道分布,强度较高的快乐情感分布较分散,在柏树林靠近西安碑林博物馆处、西大街靠近回坊风情街处、东大街靠近钟鼓楼环岛处等靠近景区景点周边街道聚集程度较高;小寨区域较小强度的游客快乐情感主要沿朱雀大街南段、雁塔西路等主要街道分布,较大强度的游客快乐情感则在各高校及体育场区域分布较为聚集;曲江区域的游客快乐情感主要围绕大雁塔、大唐不夜城、大唐芙蓉园、曲江国际会展中心等区域形成聚集,在雁翔桥、陕西师范大学雁塔校区等高校校区、大悦城等综合性购物商城等区域分布较为广泛,其中大雁塔等景区景点仅引起了游客强度较低的快乐情感,相反是大悦城等商场及高校区域引起游客较高强度的快乐情感。

(2) 兴奋情感空间探测。钟鼓楼区域游客兴奋情感与游客快乐情感相同,较高强度的情感在回坊风情街、西安碑林博物馆附近较为聚集,通过空间可视化可以看出,强度为5的兴奋情感聚集在五味什字附近,该区域连接粉巷、南广济街,餐饮、休闲设施较为发达,游客兴奋程度的高水平反映了城市旅游向休闲、娱乐方向的转变;小寨区域游客的兴奋情感总体在体育场、小寨区域各高校及部分综合性商场附近较为聚集,其中,强度较弱的兴奋情感主要分布于各高校及体育场区域,较强的兴奋情感则在长安立交等交通交汇点和银泰百货等综合性商场附近分布较为聚集;曲江区域较低强度的游客兴奋情感集中于曲江国际会展中心、大唐芙蓉园、西安唐城墙遗址公园等地区,强度较高的游客兴奋情感在西安邮电大学雁塔校区、陕西师范大学雁塔校区等高校分布较为广泛。值得一提的是,曲江区域游客兴奋情感的聚集点中出现了金地·芙蓉世家等少部分居民住宅区,可以说明,曲江区域整体呈现较为优质的街景,部分居民小区也可以引起游客积极的情感体验。

(3) 充满热情情感空间探测。钟鼓楼区域强度较弱的充满热情情感分布较分散,且主要分布于光辉巷、红光街等小巷子及莲湖路西段等小范围主干道,强度较强的充满热情情感主要分布于东、西、南、北大街靠近钟楼区域的主干道及靠近回坊风情街等景区景点或粉巷等餐饮休闲设施较为完善的区域中;小寨区域高、低强度的游客充满热情情感并未形成较大差异,其情感主要分布于西安交通大学、西安建筑科技大学等高校及科研场所、赛格国际购物中心、金沙国家购物广场等综合性商场区域;曲江区域游客充满热情情感仍主要分布于各高校、景区景点周边及部分居民小区附近,且出现了如陕西戏曲大观园、曲江创意谷等新的情感聚集点,其中可以发现强度较高的游客充满热情情感主要分布于高校及雁翔桥、曲江创意谷等地,较低强度的充满热情情感则在大雁塔北广场、西安市植物园等区域聚集,普遍意义上的大唐芙蓉园、大雁塔等景点并未获得较高强度的充满热情情感。

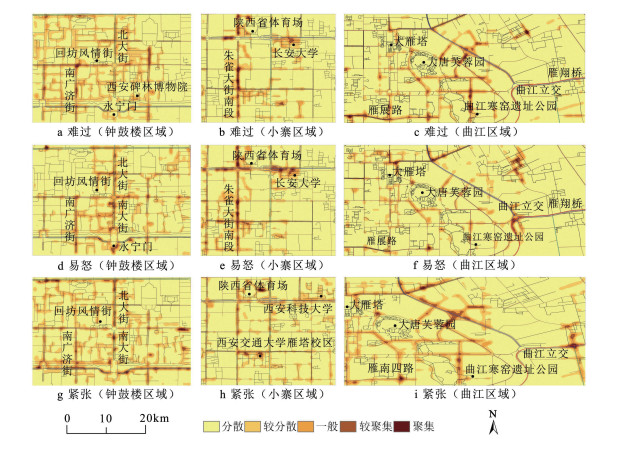

3.2 旅游消极情感空间探测与游客积极情感空间探测相同,将钟鼓楼、小寨、曲江区域33477张街景照片代入所构建的照片深度学习模型中,获取游客难过的、易怒的、紧张的3类消极情感强度为1—5的情感预测值,并利用ArcGIS软件对游客此3类情感体验的不同强度进行空间可视化分析,如图 6所示。

|

图 6 游客消极情感空间探测结果图 Fig.6 Results of Spatial Detection of Negative Emotions of Tourists |

西安市典型旅游街区旅游消极情感空间探测结果如下。

(1) 难过情感空间探测。钟鼓楼区域强度较高的难过情感主要分布于基础设施较差、客流量较大且人口较为复杂的西安站及周边区域,强度较小的难过情感则在回坊风情街、钟楼等景区景点、西大街、东大街等主要街道或振兴路、南广济街等部分流量相对较小的小巷子分布较为广泛;小寨区域游客难过情感主要集中于立交桥等交通交汇点、部分车流量及人流量较大的主干道、综合性商场以及部分高校区域,且较高强度与较低强度的难过情感分布差异不明显,与小寨区域积极情感分布相比,高校区域引起游客消极情感的频率极大地小于引起游客积极情感的频率;与小寨区域难过情感相同,曲江区域游客高、低强度的难过情感分布差异并不明显,主要在雁展路、曲江路、芙蓉南路等车流量、人流量较大的街道分布,并在西安交通大学(曲江校区) 等高校科研院所、大雁塔—大唐不夜城、曲江寒窑遗址公园等景区景点及曲江池西地铁站等人流量较为聚集的地铁、公交站点区域形成聚集点。

(2) 易怒情感空间探测。钟鼓楼区域游客易怒情感均集中于较小强度,并未使较高程度的易怒情感形成聚集,其情感主要分布在钟楼环岛、南大街、北大街等部分主干道(车多) 或洒金桥、回坊风情街等美食街区(人多) 区域,游客在钟鼓楼区域心情较平和,钟鼓楼区域街景总体使游客产生满意状态;小寨区域强度较低的游客易怒情感主要分布在银泰百货、凯德广场等购物中心及东八里村(城中村),强度较高的游客易怒情感主要分布在西安市雁塔区中医医院、西安交通大学第一附属等医院、高校及长安中路、长安南路等部分车流量较多的主干道和长安路立交入口处;在西安交通大学(曲江校区) 及曲江中学周边、曲江池遗址公园等曲江区域游客较少聚集的景区景点所产生的游客易怒情感强度均较低,而曲江立交桥、雁翔桥等车流较多区域或地铁、道路等工程在建区域所产生的游客易怒情感均较高。

(3) 紧张情感空间探测。钟鼓楼区域强度较低的紧张情感主要沿钟楼环岛、环城南路等车流量及人流量均较大的街区分布,而强度较高的紧张情感主要集中在人流量大、外来人口较多且设施环境较差的西安站附近分布,此结果与日常生活相似,在火车站、汽车站附近往往担心偷窃、误车等情况发生,紧张情感会大幅度提升。因此,钟鼓楼除去西安站区域,大部分街景未能引起游客高强度的紧张体验;小寨区域强度较低的紧张情感主要分布在二环南路、朱雀大街等车流较大的主干道,强度较高的紧张情感则主要分布在西安阳阳国际广场、西安交通大学第一附属医院及西安交通大学校区区域;曲江区域不同强度的游客紧张情感分布差异不大,主要在车流量较多的曲江立交、雁翔桥等地及地铁或道路正在修建的在建区域形成聚集点。

3.3 基于问卷调查的结果验证为了进一步验证基于街景照片的城市旅游情感空间探测的准确性,利用问卷数据对前文的情感空间探测结果进行验证。

3.3.1 数据收集数据主要分为基于传统问卷调查的情感值和基于深度学习模型预测的情感值。首先,依据上文钟鼓楼、小寨、曲江三区域街景照片基于深度学习模型探测的情感结果,随机选择10张街景照片,得到其快乐的、兴奋的、充满热情的、难过的、易怒的和紧张的6个维度的情感值。其次,依据照片深度学习模型输出的类型和强度设计街景照片情感调查量表,该量表共6个题项,即“您此时的情绪是快乐的”“您此时的情绪是兴奋的”“您此时的情绪是充满热情的” “您此时的情绪是难过的” “您此时的情绪是易怒的”和“您此时的情绪是紧张的”,采用0 (非常不同意) —5 (非常同意) 的5点式Likert量表。最后,于2020年12月19日—21日通过网络方式发放23份问卷,回收问卷23份,除去无效问卷,最终得到有效问卷20份,有效问卷率为86.96%。

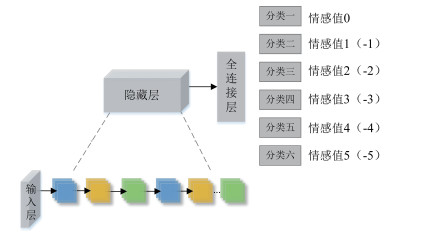

3.3.2 假设检验分析在假设检验之前,首先对问卷数据进行信度分析,统计表明Cronbach's α值为0.923,大于0.9,说明问卷数据信度质量达到标准(当Cronbach α>0.6时,数据可靠)。随后,正态性(K-S) 检验表明,6个情感维度下只有快乐的(p=0.001 < 0.05)、充满热情的(p=0.020 < 0.05) 和易怒的(p=0.000 < 0.05) 基于模型预测的数据不符合正态性分布,其他均符合正态性分布。因此,兴奋的、难过的和紧张的3类情感值进行两独立样本t检验,快乐的、充满热情的和易怒的3类情感值进行两独立样本的曼—惠特尼U检验。检验结果如表 1。可以发现,除易怒的(p=0.002 < 0.01) 这类情感外,其它5类情感在深度学习模型和问卷调查两种方式下测度的总体均值无显著性差异,即问卷调查方式一定程度上验证了基于街景照片深度学习探测模型的准确性。

| 表 1 基于深度学习模型和问卷调查测量街景照片情感体验的两独立样本t检验结果 Tab.1 T-Test Results of Two Independent Samples Measuring Sentimental Experience of Street View Photos Based on Deep Learning Model and Questionnaire Survey |

图片城市主义范式下,街景照片为获取游客感知大尺度城市环境的情感体验提供了新视角。文章通过跨学科方式构建了街景照片—旅游情感深度学习模型,从情感地理学视角探测出西安市典型旅游街区情感空间特征,并基于传统问卷调查方式验证了深度学习模型预测旅游情感的合理性。通过研究得到如下结论:

(1) 通过问卷数据进一步验证基于街景照片进行城市旅游情感空间探测具有可行性和准确性。以西安市为案例地,通过对问卷数据和深度学习模型分析结果的独立样本t检验和独立样本曼—惠特尼U检验,发现,利用街景照片数据,通过深度学习模型,可以比较准确的探测城市旅游空间的情感特征。

(2) 通过对西安市城市旅游情感空间的探测,发现一些规律:第一,西安市典型旅游街区积极情感和消极情感在空间上呈现不同类型的集聚格局。研究发现,钟鼓楼区域、小寨区域和曲江区域虽是3个不同类型的旅游街区,但是旅游情感空间探测结果存在如下共性:积极情感空间主要聚集在主干道、高校、商场或各景区景点及其周边区域,且随各功能分区及情感类型的不同积极情感空间略显差异,而消极情感空间分布较积极情感分布的规律更为明显,主要集中分布于外来人口较多、设施环境较差的交通枢纽、车(人) 流量较多的主干道、立交出入口及地铁、道路等工程在建区域,并形成情感聚集点,部分高校、商场及景区景点周边也偶有分布。该结论与以往基于微博文本大数据探测出的西安市旅游情感空间分布结果存在一定相似性[15, 16]。因此,从研究方法看,这反应了跨学科视角下基于街景照片数据探测旅游情感存在一定的合理性;从情感空间探测结果看,这反应了情感地理学视角下人、环境和情感的相互作用和相互影响[1]。第二,西安市典型旅游街区内部旅游情感呈现复杂多样的特征。本研究基于街景照片探测出游客感知城市旅游环境的情感主要有快乐的、兴奋的、充满热情的、难过的、易怒的、紧张的6种情感,同一区域内部6种情感交叉并存。例如,以回民街、大雁塔、大唐芙蓉园为代表的景区景点附近不仅分布有快乐情感、兴奋情感、充满热情情感也包含难过情感和易怒情感。不同于以往仅研究积极、消极和中性情感[15, 16],本研究从细粒度情感出发,再次证明了旅游情感的多样性。正如Wang等研究表明,旅游活动应该“寻求情感多样性(emodiversityseeking) ”而不是简单地“寻求快乐(pleasure-seeking) ”这一类情感[11]。第三,除易怒的情感之外,其他5类情感在深度学习模型预测和问卷调查的结果之间无显著差异。本研究通过问卷调查方式获取游客基于街景照片感知城市旅游环境的情感体验,将问卷数据和深度学习模型预测数据进行对比分析,一定程度上验证了深度学习模型预测街景照片旅游情感的合理性。这为计算机视觉领域的深度学习方法在旅游研究中的应用提供了理论支撑,也对本文所构建的街景照片-旅游情感深度学习模型进行了验证。这也再次表明旅游学研究应该注重多模式方式、多源数据的“叠加”[37, 38],即“多源、交叉和跨学科”原则。但多源数据“叠加”后产生部分差异的缘由仍需进一步探究。

4.2 讨论不同于传统街景图片在城市规划学、城市地理学等领域的广泛应用[22-24],本研究创新性地将街景照片引入旅游情感研究,为游客与城市环境的互动研究提供了新视角,为城市旅游环境的改造和规划提供了理论支撑和实践途径。首先,诱发积极情绪的同时缓解消极情绪一直是旅游业提升旅游体验的主要策略[39]。因此,对城市旅游规划者而言,可以基于街景照片探测城市旅游情感空间特征,以识别容易诱发旅游消极情感因素并加以改善,例如本研究中外来人口较多、设施环境较差的交通枢纽、车流量、人流量较多的主干道、立交出入口及地铁、道路等工程在建区域。其次,情感多样性有助于提升旅游幸福感[11]。因此,对旅游业而言,旅游体验不再是以往的“积极和消极”二元论,而是注重丰富游客情感体验类型;对旅游学而言,应该从更精细的情感角度关注游客、情感和环境的相互作用和相互影响。最后,“多源、交叉和跨学科”是旅游学科研究的一个重要原则。

本研究仍然存在一定的不足。首先,由于人力等方面的限制,本研究所运用的数据集样本量仍相对较少且仅以西安市为实证案例,后续研究可加大数据量并完善模型,进一步提高计算机自动分析的准确性及精度,同时选取不同类型城市街景进行测试和分析。其次,本研究仅从视觉层面把街景照片与旅游情感联系起来,而在现实的旅游情境中游客感知城市环境的情感体验并不局限于视觉维度。在城市规划领域,已有研究综合视觉和听觉等多模态数据用于城市感知研究[40],后续研究可以考虑引入其他感官层面的数据集。再次,本研究在基于GIS可视化城市旅游情感空间布局时,一张图片仅能显示该类情感一个强度的空间规律,因篇幅原因其余图片均未能完全展示,后续研究可以尝试新的可视化方法,将该类情感不同强度的空间变化进行叠加呈现。最后,本研究结果聚焦于城市旅游情感空间规律性特征,其规律背后影响旅游情感的主要街景视觉要素及其影响程度仍需深入分析。

| [1] |

朱竑, 高权. 西方地理学"情感转向"与情感地理学研究述评[J]. 地理研究, 2015, 34(7): 1394-1406. [Zhu Hong, Gao Quan. Review on "emotional turn" and emotional geographies in recent western geography[J]. Geographical Research, 2015, 34(7): 1394-1406.] |

| [2] |

蹇嘉, 甄峰, 席广亮, 等. 西方情绪地理学研究进展与启示[J]. 世界地理研究, 2016, 25(2): 123-136. [Jian Jia, Zhen Feng, Xi Guangliang, et al. A review on emotional geography: Its progress and enlightenment[J]. World Regional Studies, 2016, 25(2): 123-136. DOI:10.3969/j.issn.1004-9479.2016.02.013] |

| [3] |

Anderson K, Smith S J. Emotional geographies[J]. Transactions of the Institute of British geographers, 2001, 26(1): 7-10. DOI:10.1111/1475-5661.00002 |

| [4] |

Pile S. Emotions and affect in recent human geography[J]. Transactions of the Institute of British Geographers, 2010, 35(1): 5-20. DOI:10.1111/j.1475-5661.2009.00368.x |

| [5] |

林锦屏, 冯佳佳, 张博文, 等. 国内外情感地理研究热点内涵及意义——基于文献计量与可视化[J]. 热带地理, 2022, 42(6): 939-951. [Lin Jinping, Feng Jiajia, Zhang Bowen, et al. Research hotspots, connotation, and significance of emotional geography at home and abroad: Based on bibliometrics and visualization[J]. Tropical Geography, 2022, 42(6): 939-951.] |

| [6] |

Kang Y, Jia Q, Gao S, et al. Extracting human emotions at different places based on facial expressions and spatial clustering analysis[J]. Transactions in GIS, 2019, 23(3): 450-480. DOI:10.1111/tgis.12552 |

| [7] |

Winkielman P, Berridge K C. Unconscious emotion[J]. Current Directions in Psychological Science, 2004, 13(3): 120-123. DOI:10.1111/j.0963-7214.2004.00288.x |

| [8] |

Mitas O, Bastiaansen M. Novelty: A mechanism of tourists' enjoyment[J]. Annals of Tourism Research, 2018, 72(9): 98-108. |

| [9] |

马天, 谢彦君. 旅游体验中的情感与情感研究: 现状与进展[J]. 旅游导刊, 2019, 3(2): 82-101. [Ma Tian, Xie Yanjun. The study of emotion in tourist experience: Current research progress[J]. Tourism and Hospitality Prospects, 2019, 3(2): 82-101.] |

| [10] |

陈钢华, 李萌. 旅游者情感研究进展: 历程、主题、理论与方法[J]. 旅游学刊, 2020, 35(7): 99-116. [Chen Ganghua, Li Meng. Research on tourist emotions: Development process, topic themes, theories, and methodology[J]. Tourism Tribune, 2020, 35(7): 99-116.] |

| [11] |

Wang L, Hou Y, Chen Z. Are rich and diverse emotions beneficial? The impact of emodiversity on tourists' experiences[J]. Journal of Travel Research, 2021, 60(5): 1085-1103. DOI:10.1177/0047287520919521 |

| [12] |

李君轶, 纪星, 李振亭. 欧美旅游者在秦始皇帝陵博物院的情感体验时空变化[J]. 人文地理, 2018, 33(3): 129-136. [Li Junyi, Ji Xing, Li Zhenting. Study on spatio-temporal variation of western tourists' emotional experiences: A case study of Qin terra-cotta warriors and horses museum[J]. Human Geography, 2018, 33(3): 129-136.] |

| [13] |

Shoval N, Schvimer Y, Tamir M. Tracking technologies and urban analysis: Adding the emotional dimension[J]. Cities, 2018, 72: 34-42. DOI:10.1016/j.cities.2017.08.005 |

| [14] |

Shoval N, Schvimer Y, Tamir M. Real-time measurement of tourists' objective and subjective emotions in time and space[J]. Journal of Travel Research, 2018, 57(1): 3-16. DOI:10.1177/0047287517691155 |

| [15] |

于静. 基于微博大数据的游客情感及时空变化研究[D]. 西安: 陕西师范大学, 2015: 19-30. [Yu Jing. Research on Tourists' Emotion and Spatio-Temporal Variation Based on Micro-Blog Big Data: A Case Study of Xi'an[D]. Xi'an: Shaanxi Normal University, 2015: 19-30.]

|

| [16] |

李君轶, 朱函杰, 付利利. 基于大数据的西安市国内游客情感体验时空变化研究[J]. 干旱区地理, 2020, 43(4): 1067-1076. [Li Junyi, Zhu Hanjie, Fu Lili. Spatial-temporal variation of emotional experience of domestic tourists in Xi'an city based on big data[J]. Arid Land Geography, 2020, 43(4): 1067-1076.] |

| [17] |

龙瀛, 周垠. 图片城市主义: 人本尺度城市形态研究的新思路[J]. 规划师, 2017, 33(2): 54-60. [Long Ying, Zhou Yin. Pictorial urbanism: A new approach for human scale urban morphology study[J]. Planners, 2017, 33(2): 54-60.] |

| [18] |

张坤, 李春林, 张津沂. 基于图片大数据的入境游客感知和行为演变研究——以北京市为例[J]. 旅游学刊, 2020, 35(8): 61-70. [Zhang Kun, Li Chunlin, Zhang Jinyi. A study on the spatio-temporal evolution of inbound tourists' perceptions and behaviors based on big pictorial data: The case of Beijing[J]. Tourism Tribune, 2020, 35(8): 61-70.] |

| [19] |

Kim J, Fesenmaier D R. Measuring emotions in real time: Implications for tourism experience design[J]. Journal of Travel Research, 2015, 54(4): 419-429. |

| [20] |

Qiu L, Lin H, Leung A K, et al. Putting their best foot forward: Emotional disclosure on Facebook[J]. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 2012, 15(10): 569-572. |

| [21] |

Ashkezari-Toussi S, Kamel M, Sadoghi-Yazdi H. Emotional maps based on social networks data to analyze cities emotional structure and measure their emotional similarity[J]. Cities, 2019, 86: 113-124. |

| [22] |

唐婧娴, 龙瀛, 翟炜, 等. 街道空间品质的测度、变化评价与影响因素识别——基于大规模多时相街景图片的分析[J]. 新建筑, 2016(5): 110-115. [Tang Jingxian, Long Ying, Zhai Wei, et al. Measuring quality of street space, its temporal variation and impact factors: An analysis based on massive street view pictures[J]. New Architecture, 2016(5): 110-115.] |

| [23] |

叶宇, 张灵珠, 颜文涛, 等. 街道绿化品质的人本视角测度框架——基于百度街景数据和机器学习的大规模分析[J]. 风景园林, 2018, 25(8): 24-29. [Ye Yu, Zhang Lingzhu, Yan Wentao, et al. Measuring street greening quality from humanistic perspective: A large-scale analysis based on Baidu Street View Images and machine learning algorithms[J]. Landscape Architecture, 2018, 25(8): 24-29.] |

| [24] |

Zhang F, Zhou B, Liu L, et al. Measuring human perceptions of a large-scale urban region using machine learning[J]. Landscape and Urban Planning, 2018, 180: 148-160. |

| [25] |

Cai G, Lee K, Lee I. Itinerary recommender system with semantic trajectory pattern mining from geo-tagged photos[J]. Expert Systems with Applications, 2018, 94: 32-40. |

| [26] |

Nikjoo A, Bakhshi H. The presence of tourists and residents in shared travel photos[J]. Tourism Management, 2019, 70: 89-98. |

| [27] |

He K, Zhang X, Ren S, et al. Deep residual learning for image recognition[C]//Bajcsy R, Li F, Tuytelaars T. Proceedings of 2016 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). Las Vegas: IEEE, 2016: 770-778.

|

| [28] |

李羽佳. ASG综合法景观视觉质量评价研究[D]. 哈尔滨: 东北林业大学, 2014: 13-30. [Li Yujia. Evaluation of Landscape Vision Quality by ASG Synthesis Method[D]. Ha'erbin: Northeast Forestry University, 2014: 13-30.]

|

| [29] |

杨公侠. 视觉与视觉环境[M]. 上海: 同济大学出版社, 2002: 19-20. [Yang Gongxia. Vision and Visual Environment[M]. Shanghai: Tongji University Press, 2002: 19-20.]

|

| [30] |

Valtchanov D, Ellard C G. Cognitive and affective responses to natural scenes: Effects of low level visual properties on preference, cognitive load and eye-movements[J]. Journal of Environmental Psychology, 2015, 43: 184-195. |

| [31] |

Eakins J P. Automatic image content retrieval-are we getting anywhere?[C]//Collier M, Arnold K. Proceedings of the Third International Conference on Electronic Library and Visual Information Research (ELVIRA3). Leicester: De Montfort University, 1996: 123-135.

|

| [32] |

Kang Y, Zhang F, Gao S, et al. A review of urban physical environment sensing using street view imagery in public health studies[J]. Annals of GIS, 2020, 26(3): 261-275. |

| [33] |

陈超, 齐峰. 卷积神经网络的发展及其在计算机视觉领域中的应用综述[J]. 计算机科学, 2019, 46(3): 63-73. [Chen Chao, Qi Feng. Review on development of convolutional neural network and its application in computer vision[J]. Computer Science, 2019, 46(3): 63-73.] |

| [34] |

刘逸, 孟令坤, 保继刚, 等. 人工计算模型与机器学习模型的情感捕捉效度比较研究——以旅游评论数据为例[J]. 南开管理评论, 2021, 24(5): 63-74. [Li Yi, Meng Lingkun, Bao Jigang, et al. A comparative study of emotional computing methods: Will machine learning be overwhelming?[J]. Nankai Business Review, 2021, 24(5): 63-74.] |

| [35] |

何宛余, 李春, 聂广洋, 等. 深度学习在城市感知的应用可能——基于卷积神经网络的图像判别分析[J]. 国际城市规划, 2019, 34(1): 8-17. [He Wanyu, Li Chun, Nie Guangyang, et al. The latent application of deep learning in urban perception: Images discrimination analysis by convolution neural network[J]. Urban Planning International, 2019, 34(1): 8-17.] |

| [36] |

邱林, 郑雪, 王雁飞. 积极情感消极情感量表(PANAS)的修订[J]. 应用心理学, 2008, 14(3): 249-254, 268. [Qiu Lin, Zheng Xue, Wang Yanfei. Revision of the positive affect and negative affect scale[J]. Chinese Journal of Applied Psychology, 2008, 14(3): 249-254, 268.] |

| [37] |

张珍珍, 李君轶. 旅游形象研究中问卷调查和网络文本数据的对比——以西安旅游形象感知研究为例[J]. 旅游科学, 2014, 28(6): 73-81. [Zhang Zhenzhen, Li Junyi. A comparative study on the data of a questionnaire and web texts in tourism image researches: A case study of Xi'an tourism image perception[J]. Tourism Science, 2014, 28(6): 73-81.] |

| [38] |

张木子, 李君轶, 张高军. 孰优孰劣: 旅游在线调查与田野调查对比分析[J]. 旅游学刊, 2015, 30(4): 95-104. [Zhang Muzi, Li Junyi, Zhang Gaojun. Which is better? A comparative analysis of tourism online survey and field survey[J]. Tourism Tribune, 2015, 30(4): 95-104.] |

| [39] |

Faullant R, Matzler K, Mooradian T A. Personality, basic emotions, and satisfaction: Primary emotions in the mountaineering experience[J]. Tourism Management, 2011, 32(6): 1423-1430. |

| [40] |

Verma D, Jana A, Ramamritham K. Machine-based understanding of manually collected visual and auditory datasets for urban perception studies[J/OL]. Landscape and Urban Planning, 2019, 190: 103604. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2019.103604.

|