2. 湖南城市学院 建筑与城市规划学院,益阳 413000;

3. 数字化城乡空间规划关键技术湖南省重点实验室,益阳 413000;

4. 河南师范大学 旅游学院,新乡 453007

2. College of Architecture & Urban Planning, Hunan City University, Yiyang 413000, China;

3. Key Technology of Digital Urban and Rural Spatial Planning Key Laboratory of Hunan Province, Yiyang 413000, China;

4. College of Tourism, Henan Normal University, Xinxiang 453007, China

21世纪以来,城市化作为世界上大多数地区发展的主要力量,城市化政策与治理[1]及其机制研究成为多学科领域的研究热点。学者认为,城市化动力源于外部输入和内生变革两大方面[2],且不同城市化水平阶段下的城市化机制各异。中国城市化经历了计划经济的初步探索、工业化与城市化的相互促进、外资引进助力城市创新和核心城市的创新极化发展4个阶段[3]。自上世纪90年代中期以来,以地方政府经营土地使用权为内在动力的空间城市化过程成为中国城市化的主要表现形式,其机制是由一系列土地法规和政策变动催生而成[4]。工业园区、高新技术开发区、创新园区等作为国家与地方政府划定的特殊区域,其园区建设与产业发展伴随着产业用地、居住用地的增加,促进了基础设施建设与相关环境改善,吸纳并集聚就业人口等,极大促进了区域经济发展与城市化进程。2001年,科技部联合农业部、中国科学院、中国农业银行等部门启动了“国家农业科技园区(试点) ”建设工作,开始了以科技创新为支撑的新型现代农业发展的新模式。截止2019年11月,我国已建设271个国家农业科技园区,基本形成政府主导型(占87.0%)、企业主导型(占9.7%) 和科研单位主导型(占3.3%) 三种模式[5],覆盖了全国所有省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团等。尤其是政府主导下的农业科技园区,在中央与地方多重政策推动下,通过资本输入、技术赋能等在推动农业转型、农村发展,促进乡村振兴与城乡融合等方面发挥着重要作用,并表现出农民工人化、农业现代化与空间城市化等社会空间重构的特征。总体来看,农业科技园区是城市与乡村相互融合的特殊地理空间,其城市化进程受到城市中心扩散效应和乡村向城市景观转变的双重影响,同时园区的产生、发展与国家政策导向紧密相关。国家发展的价值观念、政策导向与制度设计等对农业科技园区的发展、城乡空间融合路径、城市化机制等影响深远。因此,在当前中国城乡融合发展与全面深入实施乡村振兴战略的背景下,作为国家调控的结果,农业科技园区是了解城乡互动、工农融合,以及政府主导下的政策、制度设计对乡村空间城市化作用机理的重要窗口。

针对城市化与政权、资本调控方面的研究,空间的生产理论认为当代社会空间的生产主要表现为城市空间的生产,外化为城市化的空间拓展、城市规划与资源整合等可观感到的现实存在[6]。城市社会空间的创造和扩展可以表述为城市社会空间自身的再生产,也构成了城市化的肇始和实质[7]。从空间生产的视角可以解析城郊乡镇空间转型的推动因素,过程特征和趋势[8],郊区由农业生态景观转向城市化景观的演变过程及影响因素等问题,发现各种政治事件影响着城市空间生产与城市景观的演变过程[9]。该理论还认为城市化进程不仅是城市空间生产和再生产的物质过程,也是社会关系不断裂变与重组的社会过程[10],城市化转型中的空间再造存在较多的矛盾和冲突问题[11]。快速城市化过程中的空间生产与空间资源成为资本逐利,公民空间权益,政府制度设计三方博弈的主要战场,并导致损害公众空间权益、缺乏“空间正义”等问题[12]。总之,因该理论对城市空间塑造内在的权力、资本动因及其发展中的问题解释[13]较为有力,得到了很多学者的运用[14, 15],积累了较为丰富的理论成果和实践经验[16]。在此,本文借鉴空间生产理论,将抽象的“空间”具体化到农业科技园区这一空间类型,以甘肃定西国家农业科技园区为例,研究我国国家农业科技园区的发展与空间的生产历程,深入解析政府主导下的园区逐步走向城市化的机制问题,为当前农业科技园区进一步推进新型城镇化、乡村振兴战略提供理论价值与实践意义。

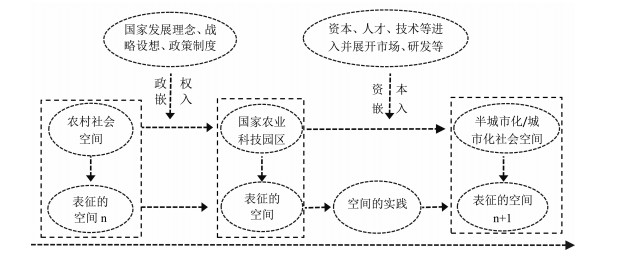

2 理论搭建与案例地概况 2.1 研究理论逻辑与框架搭建20世纪70年代,在现代工业化的推动下,西方发达国家进入快速城市化阶段,法国也迅速地从一个农业国家变成以城市和工业为基础的国家。在此背景下,列斐伏尔从家乡看到了乡村空间被城市空间侵蚀的过程,由此开始了社会空间的思考,提出现代工业社会逐步从空间中的生产转变为空间的生产的论点,并采用三元辩证法,从空间的表征、空间的实践与表征的空间之间的关系探究了城市空间的生产与城市化的机制,并以此揭示了空间的政治经济与权力工具属性。在列斐伏尔看来,现代社会空间的生产主要是城市空间的生产,其背后的主导主体是政权与资本。二者通过建构空间的表征,影响空间的实践,进而主导整个空间的生产,重构社会空间。其中,空间的表征是政客、科学家、规划者、技术专家和社会工程师等按照一定的原则所构想、抽象、描绘/记述的空间,也是一种意识形态与统治技术。权力主体通过建构空间的表征允许、暗示或禁止某些空间行为的发生[17],经常使用理性科学的话语提出空间战略,规划设计、分配物理空间,来控制社会与实现空间意志,以维持既有的社会秩序,规避社会发展与空间生产中的矛盾问题。资本主义社会就是在不断地创造自身所需的资本社会空间的同时,推动并加速城市化的进程。因此,空间的生产过程体现为权力对空间的规训实践过程[18],空间的表征最终外显为空间话语发挥着规约性的权力作用,构造、配置、干预空间中的人、事物与生产活动及相关秩序。

“国家农业科技园区”作为党中央、国务院提出的一项重要任务[19],在国家政策引导下,科学技术、政府企业、人才资本等因素不断进入,并经历了试点建设(2001—2006年)、全面推进(2007—2011年)、创新发展(2012年至今) 的三个阶段。尤其是2018年至今,为深入贯彻“实施乡村振兴战略”,国家农业科技园区进一步加快创新发展,政府、科研和银行部门等共同制定了《国家农业科技园区发展规划(2018—2025年)》,提出把园区建设成为产城镇村融合发展与农村综合改革的示范典型,探索“园城一体”的城乡一体化发展新模式。随着政府的强有力推动、企业与农户的多元参与,园区在科技成果转化、现代农业生产、新型产业培育等方面取得显著成效[20],并通过科技引领、产业集聚、创新平台孵化等有效地推动了地方区域发展与生产方式的转变。由此可见,“国家农业科技园区”是当中国农业生产与科学技术发展到一定程度,在专家与学会组织推动下、启动的建设工作[21],也是在后续建设过程中,被政府、科技人员、规划设计专家、银行等相关部门基于国家、地方以及企业发展需求所建构的“空间的构想”,是政策引导、规划设计与专家评选、表征出来的结果。农业科技园区的申报认定、规划实施、考核安排、组织管理、运行保障、发展建设等无不体现出国家权力主导的特征。政府、专家等相关人员根据发展战略需要,将一部分农村社会空间划分出来,并进行了具体的制度安排,形成了相关操作“规范”与具体“要求”等关于园区空间的一揽子“陈述”,并开始不断地引入资本、技术、人才等进入,联合企业、新型农业经营主体、农户等展开市场运作、技术研发、基础设施建设与空间环境改善等相关实践。在以上因素作用下,国家农业科技园区不断发生重构,其土地和人口向城市化过程转变,逐渐形成了半城市化/城市化特征明显的社会空间,其城市化路径与空间演变机制呈现出空间生产的典型特征(如图 1)。

|

图 1 农业科技园区空间的生产与城市化机制 Fig.1 Spatial Production and Urbanization Mechanism of Agricultural Science and Technology Parks |

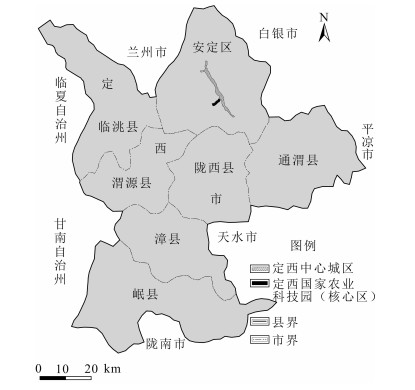

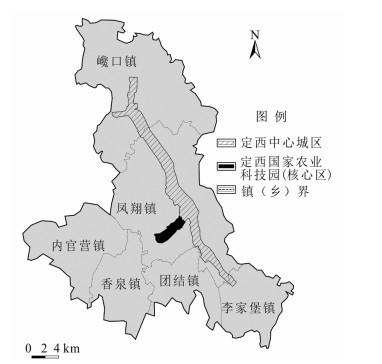

甘肃省定西市地处我国典型的干旱半干旱地区,长年干旱少雨、土地瘠薄、植被稀疏,素有“陇中苦瘠甲于天下”之称。面对水土流失日益严重、自然灾害频发、人地矛盾加剧等发展困境[22],早在1999年,地方政府成立“旱作高效农业开发区”,主要针对旱作高效农业的探索[23]。2001年,园区被国家科技部确定为全国首批21个国家农业科技园区(试点) 之一。2009年,正式命名为“甘肃定西国家农业科技园区”。规划总面积240 km2,其中核心区6.667 km2,示范区33.333 km2,辐射区200 km2。如图 2、图 3所示,核心区位于定西市中心城区西郊,地理位置优越,地势平坦,交通便利,水、电、路、网等基础配套设施完善。多年来,园区紧密结合当地自然条件与农村经济发展现状,着力发展马铃薯、畜草养殖、中药材等特色优势产业,目前已成为中国三大马铃薯种繁殖基地之一。

|

图 2 定西国家农业科技园区核心区区位 Fig.2 The Location of Core Area of Dingxi National Agricultural Science and Technology Park |

|

图 3 核心区与定西中心城区位置关系 Fig.3 The Positional Relationship Between the Core Area and the Central Urban Area of Dingxi |

在20多年的发展历程中,园区发挥了科研研发、引进示范、辐射带动、产业孵化等作用,并延伸出培训交流、观光旅游、商品贸易、仓储物流等相关产业。2015年,园区核心区建设面积超过6.667 km2,入驻各类企业100多家,拥有10个研发中心。由一批龙头企业牵头,通过采用“公司+基地+农户”“公司+合作社+农户”等方式,带动了6000多户农民从事良种繁育工作[24]。至2017年底,总资产达到13.58亿元,产值15.53亿元,实现利税5600多万元①。园区在政府主导下,大量资本投放到园区农业生产、基础设施建设与科技创新、空间环境美化与品牌打造等领域,其核心区发生了农业用地土地流转、农业生产用地减少、建设用地拓展、乡村景观重构、土地增值、房屋拆建等城市化过程的空间生产现象。因此,将定西国家农业科技园区核心区作为研究对象,从社会空间视角探讨其乡村城市化机制具有典型意义。

2.3 数据来源文章主要采用实地调研、深度访谈、文本分析等质性研究方法,获取数据资料并进行分析。课题组成员分别于2019年8月11—13日、2020年7月19—25日对园区核心区、示范区的内官镇、李家堡镇和辐射区的陇西县、通渭县进行实地调研。现场收集了《定西市城市总体规划(2016—2030年)》《定西生态科技创新城起步区控制性详细规划》 《定西生态科技创新城科技创新专项规划(2021—2035年)》等规划文本,以及《定西市统计年鉴(2019年)》以及《甘肃定西国家农业科技园区自评估报告》等相关资料;对园区管委会办公室主任、香泉镇党政办主任,定西市自然资源局技术科科员、农业企业和合作社负责人、农户等10人进行半结构式访谈,共获取10份录音、照片和笔录文字资料;通过网络查阅收集了《国家农业科技园区创新能力评价报告》《2020年国家农业科技园区发展白皮书》等国家和地方政府对定西农业科技园区的政策制度、新闻报道等。然后,展开对2005年、2016年,2019年核心区土地利用数据进行整理、统计分析、绘图呈现;对相关文本进行整理、主题归类等质性分析,形成相关论点和研究结论。

3 农业科技园区空间的生产与城市化过程参照乡村性空间特征[25]、半城市化空间识别以及城市化空间的界定依据[26, 27],本文从园区核心区农业用地、城市建设用地、基础设施和空间景观特征等维度,并结合定西国家农业科技园区、城市发展的背景和社会大事件,将园区划分为乡村性空间(2001—2005年)、半城市化空间(2006 —2016年) 以及城市化空间(2017年至今) 三个发展阶段。其中,2001年后,园区在旱作高效农业开发区的基础上,在国家农业科技园区试点政策的支持下,园区进入了试点阶段,但园区建设刚刚起步,空间景观仍呈现“乡村”的特征;2006年后,国家农业科技园区从试点阶段进入了全面推进阶段,全面废止了农业税、中央一号文件中有关园区建设与统筹城乡发展中的“强农惠农富农”政策、新一轮西部大开发、精准扶贫战略的实施等,园区各项建设加快,空间景观呈现半城市化的特征;2017年后,在城市规划、行政区划调整、国家、省(部) 相关政策出台,地方政府关于经济发展总体战略部署下,园区各项建设基本成型,空间被纳入城市建设用地范围,总体呈现城市化的景观特征。

3.1 “园区”话语实践开始与园城分离的乡村性空间生产阶段(2001—2005年) 3.1.1 园区核心区的初始发展阶段2000年,中国现代化建设进入快速推进阶段,城市化率达到35% 以上。2001年,国家为了“促进农业产业结构调整”“加快农业产业化与现代化进程”,试图通过“农业科技园区”的设定带动传统农业向现代农业跨越,并在一系列的文件规定中对园区进行了“空间的构想”,引导园区发展。

在此背景下,甘肃定西国家农业科技园区被确定为全国首批21个国家农业科技园区(试点) 之一。当地政府对园区进行规划,确定了园区面积、核心区位置及范围,成立了园区管委会,建立了运行机制,并先后出台了《定西市招商引资优惠政策(试行)》《定西旱作高效农业开发区建设管理(暂行) 办法》《定西地区加快农业产业化发展政策措施》等政策、措施,并将园区核心区总体发展规划与目标定位为以“园区种业园、种养殖园”为主。2003年定西“地改市”后,编制了《定西市城市总体规划(2004—2020年)》,将园区核心区纳入了城市规划区范围[29]。

在此之前,该区域除少量农业用地用作定西旱作农业研究中心、定西农科院的试验基地外(成立的“旱作高效农业开发区”),其余土地以中川、安定村民自给自足种养殖业为主。成为国家农业科技试点园后,该区域依托科研院所的优势,引进培育爱兰薯业、甘肃凯凯农科、育强牧业、定西海丰等农业企业,大力发展种养殖业种业。企业直接带动农户或通过农民合作社采取流转、租赁、承包等方式,将周边村落土地、资金和农户等纳入园区生产,其资本、技术、人才等资源要素主要投入到马铃薯、中药材、牛羊种养殖业种业等生产领域。但此时,企业仅流转了部分农业用地和农业设施用地,其余农业用地主要以农户自己种植马铃薯、蔬菜和少量经济作物等。在这一阶段,在国家发展理念、战略设想、政策制度的嵌入下,资本、技术、知识等开始投入到农业企业、传统农户,并用于现代农业生产资料的建设与改善中。

3.1.2 园城分离:乡村性空间2005年底,园区的农业用地以农业企业研发马铃薯种业、中药材种植、奶牛种业为主;涉农工业企业发展到8家、合作社5家;建设用地中农业设施用地15.14 hm2,农业企业生产用地41.48 hm2,乡村居民点建设用地44.1 hm2②③。随着园区建设启动,资本、技术、知识等要素流入生活领域,农户收入有所提高、住房条件不断改善,初步建成了玉湖新村小区,村民沿永定西路开始零星自建住房和商业设施,建设过程中出现少量村民侵占农业用地或破坏自然环境现象。园区在中央政府主导、地方政府直接参与下进行,农业企业通过整合政府资金与社会相关资本不断加大投入发展种养殖业;农户以土地、现金、劳动力等方式参与了部分企业规模化种养殖业。

总体来看,在这一阶段,园区内生产生活方式的变化速度缓慢,土地商品化程度不高、增值有限。园区的农业功能空间不断得到拓展和强化,乡村建设处于一种自发状态,景观特征仍具有典型乡村性,园区内外的村民生产生活并无差别,具有典型的乡村性,其空间形态与定西市中心城区处于一种分离状态。

3.2 园区快速发展与园城渗透的半城市化空间生产阶段(2006—2016年) 3.2.1 园区核心区的快速发展阶段2006年,中国城市化率43.9%,城市建成区面积仅占全国国土面积的0.34%,但创造了2/3以上的GDP,集中了1/4以上的人口,成为中国国民经济和社会发展的主体以及促进城乡协调发展的主要地域[28]。此后的10年中,国家在土地、财政、教育等领域配套改革[29],使城市化进程加速推进。中央一号文件中不断强化关于园区建设与统筹城乡发展中的“强农惠农富农”政策,并全面废止了农业税。在此背景下,农业科技园区进入了全面推进阶段,并获得国家对其税收、金融、土地、创新创业等赋予的更大试验权。在2007—2008年,国家推出了园区评价指标体系和验收规范,对相关试点园区进行了验收、授牌,旨在引导园区健康发展、规范管理。

随着国家相关政策推行和新一轮西部大开发、精准扶贫战略的实施,甘肃省政府、技术人员与相关专家对园区管理逐步深入。在中央和地方政府的合力推动下,园区开始朝向“现代科技农业”及其相关二、三产业的联动方向发展,并启动大规模的园区建设。

首先,着力新型农业经营主体培育。园区相继引进定西西川养殖、定西力牧奶牛、甘肃森茂生态农业、陇源乳业等新型农业经营主体30多家,通过提供技术、项目、资金等方式大力支持新型农业经营主体发展。新型农业经营主体在政府主导下并运用市场力量,拓展了以马铃薯、中药材种植业为主的产业门类,延伸了种植业、养殖业的产业链条,向种薯繁育、加工、物流、休闲农业观光等多元方向发展,形成了集科研开发、种薯选育、良种扩繁、基地建设、产品加工、商品营销于一体的产业链条,形成贯通一二三产业、辐射千家万户、统筹城乡发展、带动农民增收、引领区域经济的战略性主导产业,成为定西市乃至甘肃省的主导性农业产业园区之一。

其次,加强基础设施与公共服务设施建设。在地方政府、农业企业的直接投入以及农户的参与配合下,园区加大了内机耕路、水渠等农业生产设施的投入。2006年以来,园区建成集流面50万m2,集流水渠50 km等;提质改造园区主干道2 km,新建道路15 km,敷设自来水管4 km,架设高压线路15 km等;建成高效节能日光温室650多座43.36万m2,连栋智能温室2座4000 m2,马铃薯原种生产网棚80万m2,标准化养殖圈舍、饲料加工用房10万m2,大型青贮池4座,沼气池1座,标准化挤奶站2个等农业基础设施①。同时,建设完成南环路等几条园区道路,提质改造永定西路及沿线建筑风貌;建成九香栖凤园、宏通苑小区等一批高品质住宅小区;新建和改扩建完成定西青少年活动中心、甘肃中医药大学定西校区、定西市机电工程学校等一批文化教育设施。

第三,加大园区农业科技投入力度。政府、企业不断加大农业先进实用技术研发、引进及推广力度,让一批农业生产新品种、新技术、新设施在园区试验与示范;将选育和引进筛选的新品种、创新集成的新技术、引进研发的新产品、新成果、新材料,通过组装配套,在示范区和辐射区以及广大农村进行大力示范推广,将园区打造为农业先进技术组装配套集成、科技成果转化和农业新技术研发、转让、培训、推广的重要平台和基地。

在中央与地方政府政策推进下,技术、人才、资本等要素大规模流入园区并投入到农业企业发展、基础设施建设、科技创新等领域,园区环境建设不断改善,农业科技示范与空间带动效应明显增强,园区围绕现代农业产业化生产展开相关管理制度建设,并进入全面、快速建设阶段。

3.2.2 园城渗透:半城市化空间随着园区现代农业与二、三产业不断融合,城市空间不断向园区拓展,用地功能、建设用地占比、景观特征等都发生了变化。

第一,现代农业功能增强,设施用地不断增加。首先,农业用地几乎全部从农户流转到新型农业经营主体手中,进行农业种养殖业的新品种、新技术的试验、示范和推广应用。其次,园区紧邻城区,新型农业经营主体开始从以种养殖业为主的第一产业逐步向以加工业为主的第二产业和以旅游休闲为主的第三产业延伸。如凯凯农科以马铃薯为主导产业,最初以种业试验、推广新品种为主,而后建设了马铃薯加工企业、都市农业休闲园,探索一二三产业融合发展的路子。再次,地方政府和农业企业不断加大基础设施和配套设施建设,巩固农业用地的功能定位。如:标准化农地改造,道路、绿化建设和提质升级;智能灌溉技术、水肥一体化技术运用;高效节能日光温室、标准化养殖圈舍建设等。2016年底园区共流转土地295 hm2①,涉农企业30家,家庭农场12家,专业合作社6个。农业设施用地增加至45.55 hm2④,农业企业生产用地扩展到82.34 hm2。

第二,建设空间拓展迅速,居民生活方式发生变化。在快速城市化推动下,中心城区建设用地的快速扩张带动了园区建设的发展,完成了部分村民拆迁安置和自建房改造。至2016年底,园区城市建设用地为289.667 hm2,占总用地43.4%。其中城乡居民点建设用地87.54 hm2,占建设用地30.22%④。园区进行用地功能调整优化,基础设施和公共服务设施建设完善,空间建成环境改善。紧邻园区东面的城市建设用地拓展速度加快、土地增值迅速。园区空间商品化程度显著提高,商品房开发建设迅速,土地价格上涨。土地流转后,部分村民进入新型农业经营主体从事种养殖业或农业加工业生产,另有部分村民进城务工。其生产方式整体表现出由传统的种、养殖业为主的第一产业向第二、三产业转型,生活方式也逐步朝向城市化的方向转变。

此阶段,园区在政府政策、制度及其相关资本推动下,一方面通过资本、技术等改善农业生产条件,实现农业生产增效。另一方面,通过调整优化土地使用功能、进行城市开发建设,改善建成区环境。村落产业结构与生产方式,村民的就业结构、收入构成与水平发生了质的变化。园区出现了半城半乡的景观特征,呈现出农业生产、村民自主建设、城市开发建设等犬牙交错的空间形态,展现出乡村生产生活空间与城市化空间相互渗透与交织的局面,形成了典型的半城市化空间。

3.3 园区功能更新与园城融合的城市化空间生产阶段(2017年—) 3.3.1 园区核心区的功能更新阶段2016年,环境保护部、农业部出台了《关于印发畜禽养殖禁养区划定技术指南的通知》。2018年,国家在《国家农业科技园区发展规划(2018—2025年)》中,明确提出“走中国特色新型城镇化道路,探索‘园城一体’‘园镇一体’‘园村一体’的城乡一体化发展新模式”。与之跟进,甘肃省环保厅、农牧厅与定西市委、市政府也制定了农业污染防治政策及“退一进三”战略部署(2016年)。并在此之后,地方政府出台了《定西市安定区招商引资工作实施方案》《定西市城市总体规划(2016—2030年)》《定西生态科技创新城概念性规划》《定西生态科技创新城科技创新专项规划(2021—2035年)》等,提出了城市发展新思路,制定了农业产业化发展优惠政策和具体措施等。

国家农业科技园区充分享受地方政府提供的优惠政策,在土地承包、科研用地、专项资金、扶贫贷款、贴息贷款、专技人员职称评定等获得重点支持,其发展开始转向创新体系、园区经营等社会性投入。

首先,城市规划不断推进园区核心区的城市功能定位。2016年,市委、市政府结合园区更新的规划策略,重点发展商贸展销、文化体验、职业教育、科技创新等产业,建设创新服务中心,园区核心区成为城市重点发展区域。2018年,园区控制性详细规划进一步优化功能定位,提出发展科研创新产业,推动医疗、文体等公共服务实施的建设,将园区核心区打造成为以商贸物流、科教创新、文化展示为主的综合型城市区域⑤。2021年,《定西生态科技创新城起步区控制性详细规划》《定西生态科技创新城科技创新专项规划(2021—2035年)》将园区核心区定位为农业科创园、科教园(职教园) 和城乡融合发展示范区⑥⑦。

其次,资金、技术持续输入,打造创新体系与科技平台。2017—2018年,甘肃省连续两年给定西市发放马铃薯脱毒种薯推广和种薯贮藏库建设专项补助资金1200万元[28];爱兰薯业、凯凯农科、育强牧业等企业先后投入4580万元研发资金用于新品种、新技术等研发与应用。园区引入长期从事科技研发的各类人员420多人,引进筛选、试验示范农业新品种、新技术、新产品、新设施50个,获得发明专利10项,培育5个马铃薯新品种,举办各类培训班20期,培训种养能手、农民信息员、农产品营销大户和企业从业人员等2.2万人次,积极推行“温室+水窖,路面+棚面+水渠+水窖”等节水灌溉模式,形成了“龙头企业+科技特派员+基地+农户”等创业模式[28]。而且,在园区建设过程中,定西市农科院、圣大方舟、爱兰薯业、凯凯农科、育强牧业等科研单位、企业与省内外科研院校建立了稳定的科研与技术协作关系,为园区科技创新提供了技术支撑,构建了产学研用为一体的技术创新体系。园区建立了6个省部级和5个市级研发平台,成立各种基地12个,发展了瑞祥石磨面业、金源公司等企业建立3个电商平台,以及凯凯农科与乌克兰苏梅国立农业大学共建马铃薯育种与良种繁育联合实验室等。

第三,联合进行园区和城市品牌宣传,进行形象融合。园区在发展过程中,借鉴其它类型产业园区和城市政府采用的经营模式,不断展开宣传推广与品牌建设工作。一是园区和城市先后通过开展中国·定西马铃薯大会、博览会、武术大赛等高端论坛、文化推广、产品体验等活动,打造中国薯都、中国药都两大城市品牌。二是通过中央电视台、甘肃电视台等各大新闻媒体、定西农业园区网站和微信公众号等网络媒体对园区进行了宣传报道。三是建立了国家、省、市层面的青少年农业科普基地、休闲农业与乡村旅游农业示范点等,多渠道进行园区形象塑造与品牌营销。

此阶段,园区在中央政府引导、地方政府主导下,通过制定和实施定西市、园区核心区城市规划及地方政府相关战略、政策等,资本、技术、产业等开始流向农业科技服务与合作、农业区域与国际合作、形象塑造与品牌营销等创新体系领域,形成了涵盖科技科创、职业教育、乡村旅游、大健康产业等产业功能。

3.3.2 园城融合:城市化空间雏形随着定西经济社会的快速发展,园区核心区被赋予新的使命与功能定位,成为城市发展的重要空间。

第一,园区核心区被纳入城市建设用地。2017年,定西市新的城市总体规划将该区域全部纳入城市建设用地,将其定位为定西生态科技创新城的“创新创业谷”,功能目标是建设兰州都市圈“农科城”和农业国际合作、区域合作中心以及职教园等,主要用于发展以教育科技文化商贸等为主的第三产业⑦,原农业示范、展示空间功能逐步转移至新的园区,园区进入了全面转型阶段。2018年,新的园区核心区调整转移至定西市安定区香泉镇。2020年底,建成区面积达335.6 hm2⑤。

第二,创新、教育空间初具雏形。2017年以来,先后建成集会展、培训、办公、服务于一体的马铃薯信息交流服务综合大楼;建成了青少年活动中心,科研办公设施32848 m2,无菌操作室和自然光照培养室20820 m2,种薯贮藏库27340 m2①,逐步完成了定西植保站、定西市种子站、凯凯植物快繁中心、天泰马铃薯中心、天颜马铃薯研究中心、质保质检检测中心等一批科技文化企业和研究中心以及甘肃中医药大学定西校区和定西机电工程学校改扩建。园区的产业结构逐步由第一、二产业为主转向第三产业创新、文化、教育为主;用地功能已由农业生产转向科教文卫、旅游、商贸物流等。

在此阶段,园区在地方政府主导下,不断利用城市规划手段,干预园区空间的实践,调控园区土地利用方式与内涵发展。资本、技术等生产性要素在政权规约下投入到科技创新、园区品牌、教育文卫、大健康产业等领域。园区空间功能定位、景观特征也逐步由半城市化向城市化转型,空间形态也由园城渗透向园城一体转变。

4 结论与展望本研究基于空间的生产理论,对甘肃定西国家农业科技园区核心区20年的发展历程进行实证研究,发现:

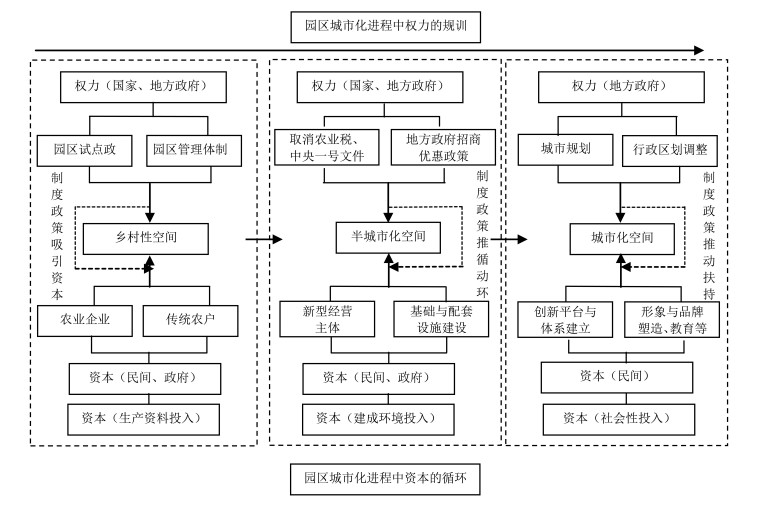

(1) 定西国家农业科技园区在国家政策引导下,其空间的实践与功能、价值发生了变化,核心区空间经历了“乡村性—半城市化—城市化”的转变过程(图 4)。第一阶段,随着“国家农业科技园区”的设立,资本、技术、人才等要素主要流入农业生产领域,以满足种植业、养殖业的生产需求和乡村社会价值的重构。此阶段,农业用地功能突出,乡村建设缓慢,园区保持着一种乡村空间的景观特征。在第二阶段,伴随着国家和地方一系列优惠政策的落地实施,政府与社会相关资本、技术、人才等要素主要投入新型农业经营主体培育、农业生产方式与基础设施改造,以及城市基础设施、公共服务设施和人居环境改造等,园区核心区空间开始呈现出农业生产与城市建设、乡村生活与城市生活相互渗透、功能混杂的半城市化特征。第三阶段,定西新的城市规划、政策措施等出台,园区产业模式开始转向创新平台与体系、形象和品牌塑造等领域,并拓展新的发展空间,原来的园区核心区被规划纳入城市建设范围,成为城市空间。

|

图 4 定西国家农业科技园区城市化机制 Fig.4 Urbanization Mechanism of Dingxi National Agricultural Science and Technology Park |

(2) 园区城市化是政权主导下的空间实践与空间治理的结果。“国家农业科技园区”这一空间的认定所产生的话语权力作用,带动了资本、技术、信息、人才等生产要素的流入,促使其所在的乡村区域不断地走向“城市化”,表现出了我国政策引导下的“计划+市场”的“混合机制”效应。园区城市化特征总体表现为其资本、技术、人才等发展要素均在国家、地方政策制度规约下流动。国家发展与农业现代化、市场经济实践构成了农业科技园区空间的生产、城乡关系重塑的社会背景。

(3) 园区城市化的内在机制在于其空间的生产过程中所建构的空间话语所产生的权力效应。“农业科技园区”作为政府、专家等建构的一种空间的表征,更多在战略构想、发展理念、政策制度以及意识形态等抽象层面作为一种空间话语,规训着资本、技术、人才、产业等要素的流动,介入园区空间的实践,影响其空间的生产。园区在国家与地方政府调控下,进行农业生产方式转换、村落环境提升、基础设施建设与改造等,逐步趋于向“城市”空间转化和社会关系重构。企业、合作社等新型农业经营主体以及农户等在空间规划、政策方案、管理制度等空间话语规约下,参与并推动园区城市化进程。“国家农业科技园区”整个城市化的过程总体上呼应了社会空间的演变机制,反映了空间的实践、空间的表征与表征的空间相互作用的空间的生产理论,是空间政治经济属性在空间实践中的具体体现。这对理解当前我国各类社会空间的重构具有重要的启发意义和研究价值。

总之,定西国家农业科技园区近20年的建设与发展是政府主导下的空间生产与城市化过程,反映出空间在“现代”国家治理与社会实践调控中的工具、手段性特征。空间是政治的,但空间的政治性主要是通过空间的表征来实现,本质是通过空间话语体系对人们生产、生活的空间和空间实践产生影响,进而影响空间的生产过程与结果。综合中国城乡空间演变的众多要素和力量来看,政治作为最为重要的因素,在城市化进程中具有不可忽视的作用。正如大卫·哈维所言:“城市化和空间的生产是交织在一起的”[30]。“国家农业科技园区”城市化的进程也反应出城市被创造、形塑和改造的特征。因此,在新型城镇化建设和乡村振兴阶段,充分认识到城市空间所具有的强烈政治意味,关涉到学者和政府工作人员如何看待空间规划与发展战略的制定,这对于实现当前城乡之间良性互动与融合发展显得尤为重要。同时,列斐伏尔也早已提出,“表征的空间”是被动的、压迫的空间,也是充满矛盾斗争的空间,当政府在把空间当成工具,使用空间控制技术来管理社会的同时,应当基于中国社会主义实践的主要目标和价值立场,防止空间的异化,保障居民进入城市生活的权利,以防止社会矛盾冲突的发生。因此,基于空间公平正义,因地制宜地寻求农业科技园区的空间治理模式,营造城乡和谐社区将是有待进一步深化研究的领域。

注释:

① 甘肃定西国家农业科技园区管理委员会.甘肃定西国家农业科技园区自评估报告。

② 定西市人民政府. 甘肃省定西市城市总体规划(2004—2020年)。

③ 定西县人民政府.定西县城总体规划(2000—2020年)。

④ 定西市人民政府.定西市城市总体规划(2016—2030年)。

⑤ 定西市人民政府.定西市中心城区西川片区控制性详细规划(送审稿)。

⑥ 定西市人民政府. 定西生态科技创新城起步区控制性详细规划。

⑦ 定西市人民政府.定西生态科技创新城科技创新专项规划。

致谢: 感谢匿名审稿专家提出的宝贵意见,对文章的逻辑梳理、行文表达等方面有很大帮助。| [1] |

王云, 马丽, 刘毅. 城镇化研究进展与趋势: 基于CiteSpace和HistCite的图谱量化分析[J]. 地理科学进展, 2018, 37(2): 239-254. [Wang Yun, Ma Li, Liu Yi. Progress and trend analysis of urbanization research: Visualized quantitative study based on CiteSpace and HistCite[J]. Progress in Geography, 2018, 37(2): 239-254.] |

| [2] |

宁登. 21世纪中国城市化机制研究[J]. 城市规划汇刊, 2000(3): 41-46, 55-80. [Ning Deng. Study on China's urbanization mechanism in the 21st century[J]. Urban Planning Forum, 2000(3): 41-46, 55-80.] |

| [3] |

杨博旭. 城市化、工业化、创新极化与中国创新的未来[J]. 科学学与科学技术管理, 2022, 43(4): 3-20. [Yang Boxu. Urbanization, industrialization, innovation polarization and the future of Chinese innovation[J]. Science of Science and Management of S. &. T, 2022, 43(4): 3-20.] |

| [4] |

姚震宇. 空间城市化机制和人口城市化目标——对中国当代城市化发展的一项研究[J]. 人口研究, 2011, 35(5): 26-35. [Yao Zhenyu. Spatial urbanization mechanism and population urbanization target: A study on the development of urbanization in contemporary China[J]. Population Research, 2011, 35(5): 26-35.] |

| [5] |

科技部官网. 《国家农业科技园区发展规划(2018—2025年)》解读[J]. 科学中国人, 2018(4): 36-41. [Official website of Ministry of Science and Technology. Interpretation of National Development Plan for Agricultural Science and Technology Parks (2018—2025)[J]. Scientific Chinese, 2018(4): 36-41.] |

| [6] |

宗海勇. 空间生产的价值逻辑与新型城镇化[D]. 苏州: 苏州大学, 2017: 11-13. [Zong Haiyong. Value Logic of Space Production and New Urbanization[D]. Suzhou: Suzhou University, 2017: 11-13.]

|

| [7] |

张引, 王志章, 杨庆媛. 中国城市社会空间再生产与城市化路径——一种空间政治经济学视角[C]. 北京: 中国地理学会百年庆典学术大会, 2009: 173. [Zhang Yin, Wang Zhizhang, Yang Qingyuan. Spatial Reproduction and Urbanization Path of Urban Society in China: A Perspective of Spatial Political Economy[C]. Beijing: Academic Conference of the Centennial Celebration of the Chinese Geographical Society, 2009: 173.]

|

| [8] |

王卓标". 空间生产"视角下的大城市城郊乡镇空间转型研究[D]. 武汉: 华中科技大学, 2016: 22-24. [Wang ZhuoBiao. Research on the Spatial Transformation of Suburban Towns in Large Cities from the Perspective of "Spatial Production"[D]. Wuhan: Huazhong University of Science and Technology, 2016: 22-24.]

|

| [9] |

张晓虹, 孙涛. 城市空间的生产——以近代上海江湾五角场地区的城市化为例[J]. 地理科学, 2011, 31(10): 1181-1188. [Zhang Xiaohong, Sun Tao. The production of urban space: Taking the urbanization of Wujiaochang area of Jiangwan in modern Shanghai as an example[J]. Scientia Geographica Sinica, 2011, 31(10): 1181-1188.] |

| [10] |

管其平. 我国城市空间生产的实践逻辑及其空间张力[J]. 太原理工大学学报(社会科学版), 2021, 39(5): 48-54, 62. [Guan Qiping. Practical logic and spatial tension of urban space production in China[J]. Journal of Taiyuan University of Technology (Social Science Edition), 2021, 39(5): 48-54, 62.] |

| [11] |

张慧. 当代中国城市化与居住空间再生产——以昆明和重庆的"农转城"为例[J]. 云南师范大学学报(哲学社会科学版), 2016, 48(6): 143-150. [Zhang Hui. Urbanization and reproduction of living space in contemporary China: Taking the "agriculture to city" in Kunming and Chongqing as an example[J]. Journal of Yunnan Normal University (Philosophy and Social Sciences Edition), 2016, 48(6): 143-150.] |

| [12] |

任平. 空间的正义——当代中国可持续城市化的基本走向[J]. 城市发展研究, 2006, 13(5): 1-4. [Ren Ping. Justice of space: The basic trend of sustainable urbanization in contemporary China[J]. Urban Development Studies, 2006, 13(5): 1-4.] |

| [13] |

Harvey D. The urban process under capitalism: A framework for analysis[J]. International Journal of Urban & Regional Research, 2010, 2(1-4): 101-131. |

| [14] |

殷洁, 罗小龙, 肖菲. 国家级新区的空间生产与治理尺度建构[J]. 人文地理, 2018, 33(3): 89-96. [Yin Jie, Luo Xiaolong, Xiao Fei. The space production and governance rescaling of state-level new areas[J]. Human Geography, 2018, 33(3): 89-96.] |

| [15] |

李和平, 杨宁, 张玛璐. 后消费时代城市文化资本空间生产状况解析[J]. 人文地理, 2016, 31(2): 50-54. [Li Heping, Yang Ning, Zhang Malu. Study on the production of space by urban cultural capital in post-consumption[J]. Human Geography, 2016, 31(2): 50-54.] |

| [16] |

叶超, 柴彦威, 张小 林". 空间的生产"理论、研究进展及其对中国城市研究的启示[J]. 经济地理, 2011, 31(3): 409-413. [Ye Chao, Chai Yanwei, Zhang Xiaolin. Theory and research progress of "spatial production" and its enlightenment to Chinese urban research[J]. Economic Geography, 2011, 31(3): 409-413.] |

| [17] |

周玉璇, 李郇, 申龙. 资本循环视角下的城市空间结构演变机制研究——以海珠区为例[J]. 人文地理, 2018, 33(4): 68-75. [Zhou Yuxuan, Li Xun, Shen Long. Research on the evolution mechanism of urban spatial structure in the view of captial circuit theory of harvey: A case of Haizhu district[J]. Human Geography, 2018, 33(4): 68-75.] |

| [18] |

王卓标". 空间生产"视角下的大城市城郊乡镇空间转型研究[D]. 武汉: 华中科技大学, 2016: 11-12. [Wang ZhuoBiao. Research on the Spatial Transformation of Suburban Villages and Towns in Big Cities from the Perspective of "Spatial Production"[D]. Wuhan: Huazhong University of Science and Technology, 2016: 11-12.]

|

| [19] |

中华人们共和国科学技术部. 关于批准北京顺义等27个农业科技园区为国家农业科技园区的通知[EB/OL]. (2011-01-07)[2022-03-06]. http://kjt.hunan.gov.cn/xxgk/tzgg/kjbtzgg/201101/t20110107_2228978.html. [Ministry of science and technology of the people's Republic of China. Notice on approving 27 agricultural science and technology parks including Beijing Shunyi as national agricultural science and technology parks. EB/OL]. (2011-01-07)[2022-03-06]. http://kjt.hunan.gov.cn/xxgk/tzgg/kjbtzgg/201101/t20110107_2228978.html.]

|

| [20] |

国家农业科技园区发展历程[N/OL]. 科技日报, (2013-12-26)[2022-03-06]. http://scitech.people.com.cn/n/2013/1226/c1057-23947109.html. [Development history of national agricultural science and technology park[N/OL]. Science and Technology Daily, (2013-12-26)[2022-03-06]. http://scitech.people.com.cn/n/2013/1226/c1057-23947109.html.]

|

| [21] |

许越先. 我国现代农业科技园的基本特征和发展方向[C]//WTO与全国农业科技园区增加经济效益研讨会会议资料. 昆明, 2002: 46-53. [Xu Yuexian. Basic characteristics and development direction of China's modern agricultural science and technology Parks [C]//Conference Materials of the Seminar on WTO and Increasing Economic Benefits of National Agricultural Science and Technology Parks. Kunming, 2002: 46-53.]

|

| [22] |

傅伯仁. 巨变·隐忧·前景——定西地区农业五十年回顾及启示[J]. 地方经济, 1999(2): 38-44. [Fu Boren. Great changes, hidden worries and prospects: Review and Enlightenment of agriculture in Dingxi area in the past 50 years[J]. Local Economy, 1999(2): 38-44.] |

| [23] |

康爱霞. 突出特色构建现代农业高新技术集成创新平台[J]. 甘肃农业, 2012(9): 34-36. [Kang Aixia. Highlight characteristics build a modern agricultural high-tech integrated innovation platform[J]. Gansu Agriculture, 2012(9): 34-36.] |

| [24] |

中华人民共和国科技部. 甘肃农业科技园区巡礼之八: 定西园区发展马铃薯产业促进产业链延伸[EB/OL]. (2016-05-18)[2022-03-06]. http://www.safea.gov.cn/dfkj/gs/zxdt/201605/t20160517_125609.html. [Ministry of science and technology of the people's Republic of China. Tour 8 of Gansu Agricultural Science and Technology Park: Dingxi park develops potato industry and promotes the extension of industrial chain[EB/OL]. (2016-05-18)[2022-03-06]. http://www.safea.gov.cn/dfkj/gs/zxdt/201605/t20160517_125609.html.]

|

| [25] |

武前波, 叶佳钰, 陈玉娟. 乡村振兴背景下东部沿海发达地区乡村性空间格局——以浙江省为例[J]. 地理科学, 2022, 42(3): 466-475. [Wu Qianbo, Ye Jiayu, Chen Yujuan. The spatial differentiation of rurality in developed coastal regions of eastern China based on rural revitalization: The case of Zhejiang province[J]. Scientia Geographica Sinica, 2022, 42(3): 466-475.] |

| [26] |

陈贝贝. 无锡半城市化地区的空间范围识别[J]. 地理研究, 2013, 32(7): 1209-1219. [Chen Beibei. Spatial range identification of semi urbanized areas in Wuxi[J]. Geographical Research, 2013, 32(7): 1209-1219.] |

| [27] |

崔耀平, 刘玄, 李东阳, 等. 长三角地区城市化空间关联特征及内在机制[J]. 地理学报, 2020, 75(6): 1301-1315. [Cui Yaoping, Liu Xuan, Li Dongyang, et al. Spatial correlation characteristics and internal mechanism of urbanization in Yangtze River Delta[J]. Acta Geographica Sinica, 2020, 75(6): 1301-1315.] |

| [28] |

牛凤瑞. 中国城市发展报NO. 1-城市蓝皮书[R]. 北京: 社会科学文献出版社, 2007: 1-2. [Niu Fengrui. China Urban Development Report No. 1-Urban Blue Book[R]. Beijing: Social Science Literature Press, 2007: 1-2.]

|

| [29] |

尹深, 仝宗莉. 国家统计局: 2016年末中国常住人口城镇化率达57.4% [EB/OL]. 人民网, (2017-07-11)[2022-03-06]. http://politics.people.com.cn/n1/2017/07/11/c1001-29397111.html. [Yin Shen, Tong Zongli. National Bureau of Statistics: At the end of 2016, the urbanization rate of China's permanent population reached 57.4%[EB/OL]. People's Daily, (2017-07-11)[2022-03-06]. http://politics.people.com.cn/n1/2017/07/11/c1001-29397111.html.]

|

| [30] |

大卫·哈维(黄晓武, 译.). 列菲弗尔与《空间的生产》[J]. 国外理论动态, 2006(1): 53-56. [Harvey D (Huang Xiaowu, trans.). Lefevere and《The Production of Space》[J]. Foreign Theoretical Trends, 2006(1): 53-56.]

|