2. 中山大学 地理科学与规划学院,广州 510275;

3. 江西理工大学 土木与测绘工程学院,赣州 341000;

4. 广州市社会科学院 区域发展研究所,广州 510410

2. School of Geography and Planning, Sun Yat-sen University, Guangzhou 510275, China;

3. College of Civil and Surveying &Mapping Engineering, Jiangxi University of Science and Technology, Ganzhou 341000, China;

4. Regional Development Institute, Guangzhou Academy of Social Sciences, Guangzhou 510410, China

20世纪80年代以来,在经济全球化与新自由主义制度作用下世界逐渐形成了非均衡的“核心—边缘”空间格局[1]。与世界经济发展格局一样,改革开放以来,中国也实施了非均衡的区域发展战略,导致了革命老区、民族地区、边疆地区、贫困地区等边缘地区的出现[2]。促进区域协调发展,缩小区域发展差距,在边缘地区建立“增长极”已成为了当今世界各国发展的共识和流行的政策工具[3, 4]。在中国,党的二十大继续提出实施区域协调发展战略,试图通过挖掘边缘地区的发展潜力与提升发展质量,为创造不同的区域发展路径提供制度保障,最终达到实现区域协调发展的目的。

区域发展与产业集群演化是经济地理学的重要议题[5]。推动工业倍增升级与产业集群转型升级成为了边缘地区实现“高质量跨越式发展”的重要路径。实际上,边缘地区也存在许多路径创造的机会[6],一些产业集群转型升级成效明显[7]。长期以来,国内经济地理学对沿海发达地区与部分内陆地区产业集群演化开展了大量实证研究[8, 9]。相对而言,对欠发达地区,尤其是革命老区这一特殊类型地区的产业集群演化的关注还相对不足。革命老区传统产业如何实现转型升级与高质量发展?产业集群具有怎样的演化路径与空间特征?在新发展理念下,新路径创造阶段呈现怎样的动力机制?研究上述问题,将一定程度上丰富演化经济地理学关于产业集群演化机制的相关理论,对欠发达地区实现高质量跨越式发展及促进区域协调发展提供政策启示。

2 文献回顾与理论分析框架 2.1 产业集群的演化路径上世纪80年代以来,伴随经济全球化的快速发展,产业集群成为了经济活动中最具活力的空间组织形式[10],对推动区域经济发展具有重要作用[11]。产业集群演化动力可分为外生型和内生型两大类。外生型动力包括全球性的产业革命、科技革命、跨国公司投资,甚至全球金融危机等[12, 13]。内生型动力包括关键企业研发与技术革新、科技人才培养、企业家精神、基础设施建设、地方政府政策支持与非政府组织等扮演的作用[14]。

上世纪90年代以来,西方经济地理学构建了共同演化理论框架,将时空要素联系起来,深刻揭示了产业集群的演化路径与动力机制[15, 16]。路径依赖、路径锁定与路径创造等概念被演化经济地理学用以解释产业集群的形成发展和转型升级,以及企业的进入、成长、衰落和退出与产业、网络、城市和区域的协同演化关系规律[17]。当经济活动进入某一路径后,在收益递增机制作用下,区域内的成功者成为各经济主体模仿的对象,将扩大此类经济活动的规模,区域发展产生了路径依赖[18]。路径依赖虽然给产业集群的快速成长提供条件,但也可能存在某一落后的生产要素被产业集群广泛接纳,由此产生对新要素的排斥,产业集群因缺乏创新导致路径锁定或走向衰落[19]。为摆脱路径锁定效应,新路径创造是实现产业集群可持续发展的重要途径。新路径创造有多种方式,如本地培育或从外部引进新产业、新技术和新产品,促进创新和经济重组,从而使产业多元化,并升级现有产业[20]。新路径创造往往伴随产业升级,企业通过提高技术水平与利润进而在全球价值链和全球生产网络中的地位与功能得到提升[21, 22],并表现在程序升级、产品升级、功能升级和产业链升级等方面[23]。

2.2 共同演化视角下的产业集群演化机制理论分析框架新世纪以来,针对以往的研究强调经济要素所不同,共同演化理论更重视经济地理情境的历史解读,强调非经济要素在产业集群演化中的作用,其关注2个及以上同时出现的要素之间的相互关系,能深刻揭示产业集群演化中生产要素的相互作用机制[24],并为决策参考提供重要依据[25]。运用共同演化的视角,学界从制度、企业、网络等多尺度开展了产业集群的演化机制研究[26]。研究方法也经历了从田野调查、社会网络分析法、行动者网络分析法和生存分析法的转变,揭示了产业集群不同演化阶段的网络特征与动力机制[27-30]。当前,共同演化理论对国内沿海地区产业集群的演化路径与机制开展了实证研究[31-34],取得系列理论成果,但是对革命老区这一特殊地区产业集群新路径创造的动力机制关注还有不足。革命老区大多位于边缘落后地区,产业集群演化主要以内生动力为主,随着国家区域协调发展战略的深入实施,产业集群的演化深受国家政策驱动,这为更强调非市场因素驱动的共同演化理论提供了新的实证舞台。

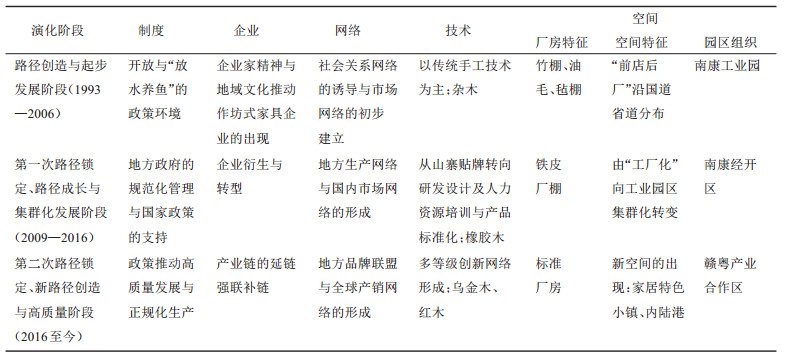

基于共同演化理论视角,借鉴许琳、陈淑婷和李二玲等学者在开展国内产业集群实证研究的基础上[32-34],本文提出“制度—企业—网络—技术—空间”的“五位一体”协同演化分析框架,分析框架由内核主体圈和外核要素圈2部分组成(图 1)。

|

图 1 理论分析框架 Fig.1 Theoretical Analytical Framework |

内核主体圈由产业集群内地理邻近的上下游企业、研发机构和金融机构等组成;外核要素圈主要由制度、技术和土地(空间)组成。随着经济地理学研究的“制度转向”,产业集群的演化深受正规制度与非正规制度的共同作用[35]。本文所研究的制度不仅包括与产业集群演化密切相关的各种正规制度及其实施主体——各级政府及政府推动的基础设施和园区建设,还包括地域文化、社会网络关系等非正规制度。在全球化和信息化时代,网络和技术对产业集群的发展尤其重要。在空间层面,由产业集群所支撑的城市内部实体地域空间组成。制度、企业、网络、技术与空间5个维度相互作用与相互影响,共同推动产业集群协同演化及路径创新。本文在此基础上,开展革命老区产业集群演化路径,尤其是新路径创造阶段的动力机制研究。

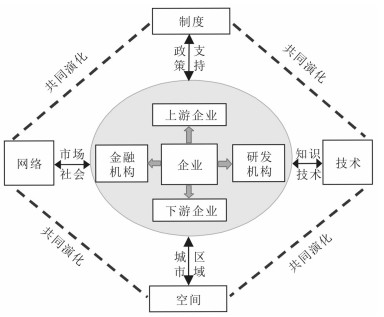

3 革命老区产业集群共同演化路径 3.1 案例地概况与研究方法选取位于赣南原中央苏区的南康家具产业集群作为研究案例。南康位于江西省南部,是省域副中心城市赣州的市辖区(图 2)。选择南康家具产业集群作为研究案例有3个原因:一是,南康家具产业集群具有完整的演化周期;二是,家具产业是南康的首位产业、主导产业和富民产业。南康家具生产及关联企业覆盖全区20个乡镇(街道)。2020年,南康家具产业集群产值达2000亿元,占江西省家具产业产值的90% 以上。2021年,南康有近1万家家具企业,其中规上企业515家。南康常住人口88.85万人中近40万人直接或间接从事家具产业;三是,南康家具产业的发展深受国家、省、市政策的影响。

|

图 2 江西南康区区位图 Fig.2 The Location of Furniture Industry Cluster in Nankang, Jiangxi |

本文主要采用文献分析、参与式观察和深度访谈的质性研究方法。主要收集了《中国家具统计年鉴》、《南康统计年鉴》,以及各级政府关于家具产业的发展政策。参与式观察方面,笔者在2020年6月至2021年7月期间,在南康家具产业的主管部门——南康经开区管委会挂职服务,参与了产业集群发展的实践工作,对各个园区进行了深入的调研。深度访谈在3个阶段完成,第一阶段集中在2018年11—12月份,第二阶段集中在2020年8—9月,第三阶段集中在2021年3—4月。访谈涉及到南康家具产业集群演化的所有参与者,对各园区家具企业老板、厂长、主管、员工,以及家具协会、工信、发改、商务等政府部门和区政府相关领导进行过50多人次以上的访谈,深入了解了产业集群的演化机制。

3.2 路径创造与起步发展阶段(1993—2006年) 3.2.1 “放水养鱼”的政策环境经过改革开放初期的制度探索之后,1992年党的十四大确立了建设中国特色社会主义市场经济体制的方针,明确鼓励私营经济发展,此时的南康开始出现家具加工企业。南康政府因势利导,在1997年提出“个私兴康”的发展战略,鼓励全民创业,重视家具产业的发展。南康先后建设了国际家私城和乡镇生产基地等家具产业发展的重要平台。其中,2000年开发建设的东山工业园和龙岭工业园就是南康工业园的前身。在政府“放水养鱼”的政策环境下,南康的家具加工企业逐渐增多。

3.2.2 企业家精神与地域文化推动作坊式家具工厂的出现20世纪80年代,随着国际产业的转移,作为中国改革开放前沿阵地的广东亟需大量的劳动力。临近广东的南康自古以来木匠技术世代相传,木匠文化浓郁。因此,在改革开放以后,约有10万南康人南下广东顺德乐从的家具厂打工。经过多年实践,“南康木匠”在积累了资金、技术和管理经验后,开始回乡创业。1993年,南下打工的杜永红回南康搭建起了第一家竹棚家具厂。在其成功经验的示范下,南康掀起了返乡创业的热潮。许多具有企业家精神的南康人回乡组织小队伍,以夫妻或兄弟的形式办起小作坊。至此南康开启了家具加工的序幕。

3.2.3 社会关系网络的诱导与市场网络的初步建立由于血缘、亲缘、地缘等社会网络关系,返乡创业者顺利获取家具生产的信息和资源,进行生产经营。小作坊的生产与管理模式也不断被效仿,许多外地打工的“南康木匠”陆续回乡开办家具厂或协助亲友创业。此外,中国在1998年进行住房制度改革,家具需求不断增大。南康依托江西本地和邻近广东、福建的庞大消费市场,给家具产业发展带来了广阔的机会。凭借便利的交通优势,货车司机对南康家具市场网络的建立发挥了重要作用,他们不仅负责家具产品的运输,还肩负开拓市场以及带回货款的任务。

3.2.4 以传统手工技术为主与研发设计能力缺失早期的南康家具加工主要以传统手工技术为主,研发意识缺乏,设计能力缺失,品牌意识淡薄,人力培训也以学徒为主。由于缺少质量监管及专业化质量检测机构与设备,家具产品质量难以保证,市场一度出现混乱。此时南康的家具厂大多为外地大企业生产配套的白坯产品和半成品,或在式样上进行模仿和“贴牌”生产,产品类型较为单一。

3.2.5 “前店后厂”的产业空间模式早期的返乡创业者由于资金紧缺,大多把工厂办在农村老家,这既可以节约厂房租金,又能解决住宿问题。此后“前店后厂”的家具产业空间模式开始形成。“前店”指105和323国道两边面向道路的门面房,在此向过路司机销售家具产品,“后厂”即门面房后的竹棚、油毛毡棚,在此进行家具加工。南康家具城一期建成后,“前店”的功能逐渐转移至门面档口,而“后厂”所承担的生产功能也逐渐由沿国道向乡镇和园区转移。2000年后,家具企业数量与规模迅速增长,呈现“遍地开花”的景象,南康家具产业产值在2005年突破10亿元,并成为了主导产业。南康家具产业开始走向规模化和集群化发展的路径。

3.3 第一次路径锁定与集群化发展阶段(2006—2016年) 3.3.1 地方政府的规范化管理与国家政策的支持由于市场监管制度还不健全,政府对家具质量的监管较为宽松,南康家具产业出现了一些市场秩序不规范的现象,导致了产业集群的第一次路径锁定。由于厂家片面追求利润,各种劣质木材随机组合,加上家具需求量大,一些家具在未烘干的情况下就送至市场销售,导致许多家具出现开裂、掉色,甚至发霉的情况。最终在2005年爆发了“水货危机”,南康家具的形象受到重创,销量出现下滑,一些小作坊出现倒闭。事件发生之后,政府开始引导和规范家具生产原材料由杂木转变为橡胶木。为进一步保证家具产品质量,南康成立了省级家具质量检测中心。

国家政策对南康家具产业集群的发展发挥了重要作用。2012年,国务院出台《关于支持赣南等原中央苏区振兴发展的若干意见》,明确提出支持南康家具产业的发展,给了地方政府发展家具产业的巨大动力与支持。南康专门成立了家具产业促进局和南康家具协会等政府与非政府机构,一起帮助南康家具产业集群的发展。

3.3.2 企业的衍生与转型南康家具企业的数量呈爆发式增长,家具产品多样化,产品质量也不断提升。在政策引导与市场机制作用下,部分企业率先完成从小作坊到企业的转变,并实现了企业的衍生与转型。比如,2003年一家在乡镇开办的锯板厂,2008年开始生产床体配套家具,2009年开始生产橡木的单件家具产品,2010年开始做套系家具,并成为了首家生产全套系产品的企业。2016年,南康注册的家具企业达7548家,其中规上企业达到376家。南康家具产业集群产值由2006年的10亿增长至2016年的1000亿,产业集群由初具规模向成熟集群转变。

3.3.3 地方生产网络与国内市场网络的形成随着生产制造、专业配套、研发设计、销售贸易等较为完整的家具产业链的建立,上下游企业间的联系更加紧密,形成了高度协作的本地生产网络,有效提高了企业的生产效率。在销售方面,南康家具企业开始向全国的二、三线城市招代理商,销售市场由地方转向全国。龙头企业带动本地企业间的合作与交流。汇明集团通过提升技术水平,扩大资本参与,拓宽销售渠道,把家具产品卖向东南亚、中东和欧洲,全球销售市场逐步建立,成为了其他中小企业的学习对象。

3.3.4 从山寨贴牌转向研发设计与产品标准化南康政府逐渐意识到研发设计对家具产业集群发展的重要性,并进行大力引导。在研发设计上,引进江西南康家具研究开发院,成立南康家具设计师联盟,并与中国家具协会联合举办创意设计大赛。在人才培训上,成立实训操作基地,举办木工技能大赛。在产品标准的制定上,鼓励水性漆的使用,提高环保效益。围绕实木家具生产特色,制定适合南康家具企业的生产行业准则,以保证家具质量。

3.3.5 生产企业由“工厂化”向园区化转型在空间分布上,南康家具企业主要以铁皮厂棚的形式集聚在高速和国道两边,集聚度由南康中心城区周边的乡镇向外递减,在周边乡镇散乱分布。具体表现在以东山街道、镜坝镇为聚集中心区域,其次是太窝乡、龙岭镇、唐江镇为聚集次中心区域。此外,各类专业市场沿城市主干道集聚分布。随着产业集群的快速发展,各式各样的销售市场、原料市场和配套专业市场大量出现,较好满足了产业集群的各种需求。2014年,南康经济技术开发区成立,管辖8个以家具产业为主的园区,企业开始由小作坊向现代企业与园区化转型。

3.4 第二次路径锁定与高质量发展阶段(2016年至今) 3.4.1 政策推动高质量发展与正规化生产在路径成长阶段,虽然南康家具产业集群产值仍然保持快速增长,但仍存在研发设计能力不足、品牌影响力较弱、龙头企业较少、环境污染严重等系列问题,产业集群进入了第二次的路径锁定。尤其是在国家生态文明建设理念下,污染防治作为三大攻坚战之一。2016年后,南康家具产业集群开始了大规模的环境整治与高质量发展。

产业集群的第二次路径锁定与新路径创造。首先,针对南康家具产业集群过去20多年发展中出现的“小、散、乱”问题,政府在2016年出台了《南康区“拆、转、建”联动推进重点区域城乡环境集中整治工作方案》《关于加快推进家具产业“个转企、小升规”工作实施意见》等政策,坚决整治“两违”厂棚和治理高耗能重污染企业,以改变家具产业非正规的发展现状。其次,在推动产业转型升级方面,南康在2016年相继出台了《三年主攻工业推进计划实施意见(2016—2018年)》和《开展家具产品质量提升行动创建国家级质量提升示范区的实施方案》,在中心城区周边乡镇建设了15个家具集聚区的现代标准厂房,引导国道两边和乡镇拆掉的铁皮厂棚企业进入现代产业园区,并规范化管理。

3.4.2 产业链延链强联补链一是,进行招大引强。红星美凯龙、居然之家、月星集团、美克美家等全国家具行业巨头相继引进南康。这些知名企业的品牌、创新和现代化管理模式形成溢出效应,并与本地企业开展生产合作。本地企业积极采用了新技术、新工艺,极大提升了产品质量和附加值。二是,发展总部经济,培育龙头企业。在国家苏区振兴政策的支持下,中国证券会的干部在南康区政府挂职,通过赣州市的“映山红”政策帮助了本地龙头企业汇明集团在香港成功上市,成为了江西省第一家上市的家具企业。三是,建立完整产业链。除了生产制造,南康的共享备料中心、共享喷涂中心、研发设计中心、销售物流中心、国际木材集散中心和家具产业智联网中心相继建成,形成了完整“一网络五中心”的产业链格局。四是,产业融合发展。2020年,世界制造业500强格力电器引进南康,索菲亚和大自然两大家装企业也相继在南康投产。由此,南康初步实现了家具、家电、家装产业融合发展的局面,也形成了大湾区和老区产业分工与合作的空间格局。

3.4.3 地方品牌联盟与全球市场网络的形成地方品牌联盟的出现。为了解决南康家具企业在全国品牌中影响力小的问题,2018年,在政府的支持下,“南康家具”集体商标注册获批,成为国内第一个以县区名命名的集体商标。集体商标的使用有利于南康家具企业抱团发展,扩大品牌影响力和提高市场竞争力,帮助南康家具由贴牌向品牌转型。由此,南康形成了全国知名企业、本地龙头企业、“南康家具”品牌联盟企业,以及其它中小企业组成的家具企业等级体系和生产网络。

全球市场网络的形成。一是,在国家苏区振兴政策的支持下,2017年赣州国际内陆港在南康建成并投入使用。依托赣州国际陆港,南康每年从东南亚、西非、北欧等国家和地区进口木材800多万立方米。2019年,南康有29家木材进口企业,41家家具生产出口企业。通过进口乌金木、红木等原材料,推动了南康家具产品的升级。此外,通过“中欧班列”把家具产品卖向欧洲国家,真正实现了“买全球、卖全球”的新模式。二是以展促销。在国家苏区振兴政策的支持下,南康向国家林草局提出申请,每年在南康举办中国(赣州)家具产业博览会,极大提升了南康家具产业的品牌影响力和市场网络。

3.4.4 多等级创新网络形成一是新技术的引进与运用。随着中国5G时代的到来,结合南康家具产业生产特点,政府通过引进国家“千人计划”学者,共建了共享备料中心和共享喷涂中心,发挥了较好的科技创新示范作用。二是重视科技创新。南康与国内多所林业院校签署科技研发合作协议,并与驻赣高校合作,成功获批了国家级工业设计中心。三是重视人才培养,位于赣州的江西环境工程职业学院专门开设家具设计专业并在南康设立分院,每年为南康家具产业培养高级专业人才。

3.4.5 新空间的大量出现第一,从宏观层面,家具企业在县域南多北少的空间分布格局并未改变,但家具企业的集聚度的等级体系有所变化,由中心城区的东山街道、龙岭和镜坝3个乡镇圈层式向外递减,第二层级为蓉江街道、唐江、太窝与龙回4个乡镇,第三层级为龙华、朱坊、横寨3个乡镇,其它乡镇企业分布相对更少。

第二,微观层面,家具集聚区与标准厂房的形成。在国家高质量发展理念下,南康实施“转企升规”政策,拆除了大量位于中心城区和国道、高速两边的铁皮厂棚,倡导企业入园,政府通过建设标准厂房,降低了企业在土地、厂房等方面的前期投资成本,让企业“拎包入住”,较好推动了南康家具产业向正规化与高质量发展转型。

第三,新发展空间格局的形成。2020年,国务院批准江西内陆开放型经济试验区建设,赣州提出了对接融入粤港澳大湾区的发展战略,在大湾区众多重量级企业投资的背景下,江西省政府批准了在南康设立赣粤产业合作区,极大的拓展了南康家居产业的发展空间。此外,赣州国际陆港的建成,中欧班列与深赣专列的开通使南康成为了革命老区对外开放的高地。家居特色小镇的建设则有效弥补了南康家具产业在研发设计、市场销售与产品影响力不足等方面的短板。政府通过资金补贴,70余家国际国内顶尖设计公司入驻家居小镇,有力推动了家具产业集群的转型升级,见表 1。

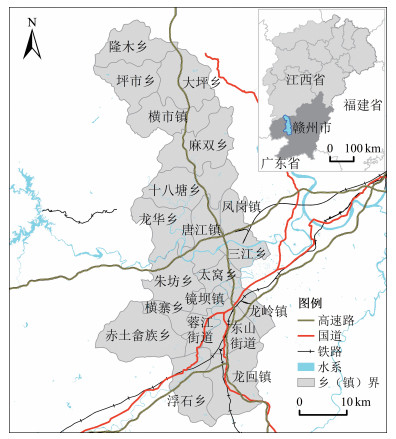

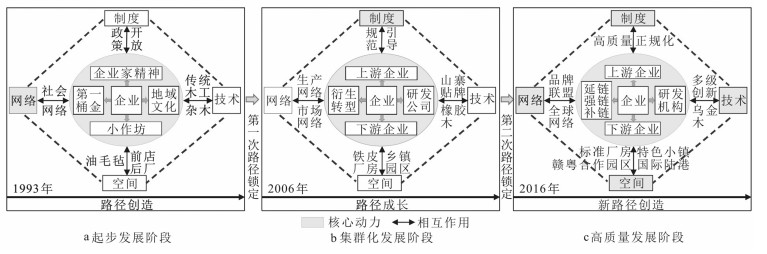

| 表 1 革命老区江西南康家具产业集群协同演化路径 Tab.1 The Furniture Industry Cluster Evolution Path in Nankang, Jiangxi |

上世纪90年代以来南康家具产业集群经历了3个路径演化与发展阶段,但各演化阶段的主导动力存在差异(图 3)。

|

图 3 南康家具产业集群各演化阶段主要动力 Fig.3 The Main Forces of Furniture Industry Cluster Evolution in Nankang, Jiangxi |

(1)路径创造阶段。开放的制度环境、地域文化、企业家精神和社会网络关系是推动内生型南康家具产业集群路径创造的核心动力。上世纪80年代,随着国际产业转移,国家改革开放政策的实施,在“南康木匠”地域文化影响下,许多南康人南下广东顺德家具厂打工,并积累了“第一桶金”。具有企业家精神的返乡创业者在南康创办第一家家具企业是产业集群形成的偶然历史小事件。社会网络关系的诱导,加之地方政府“放水养鱼”的产业发展政策,大量农村剩余劳动力参与到家具产业的生产中,导致家庭式小作坊不断出现。与此同时,随着全国家具市场的兴起,南康便利的交通和地理优势,为家具产业集群的市场开拓和进一步发展提供了机遇,推动了产业集群的路径创造与起步发展。

(2)路径成长阶段。产品的山寨与模仿,企业自身的衍生与转型,以及地方政府规范化管理和国家政策的支持是南康家具产业集群演化进入第一次路径锁定、路径成长和集群化发展的核心动力。南康家具产业从政府的“放水养鱼”到遭遇“水货风波”可视为集群演化进入第一次的路径锁定,这引发了地方政府开始对家具产业进行规范化管理,以提高家具产品的质量。新世纪以来,国家开始实施区域协调发展政策,针对革命老区这一特殊类型区域,国务院于2012年出台了《支持赣南等革命老区振兴发展的若干意见》,明确提出了支持南康家具产业的发展。自此,南康的营商环境得到明显改善,地方政府也加大力度支持家具产业的发展。同时,企业不断衍生形成集聚经济,带来了收益效益递增。由于横向上本地企业间的合作交流以及纵向上下游产业链的不断完善,形成了紧密联系的地方生产网络。此阶段政府作为主要的引导者推动家具企业走向集群化与规模化的发展道路。

(3)新路径创造阶段。政府对环境问题的整治,科技创新与多等级创新网络的形成,龙头企业示范与地方品牌联盟的建立,以及全球化力量是南康家具产业集群演化进入第二次路径锁定、新路径创造和高质量发展阶段的核心动力。南康家具产业集群在粗放式与规模化发展阶段,导致了环境污染严重与科技创新不足2个短板,可以说是进入了第二次的路径锁定。在高质量发展与生态文明建设的理念下,地方政府对家具生产中的环保问题进行专项整治,拆除了中心城区和国道两边大量的铁皮厂棚,新建了15个家具集聚区,为企业提供标准厂房进行正规化生产。另一方面,政府推动家具产业科技创新,推动产业链延链补链强链,通过招大引强、扶持龙头企业上市、建设家居特色小镇、举办会展、打造国际内陆港、推动具有较强科技含量的“一网络五中心”建设,让南康家具产业集群走向高质量发展道路。

5 结论与讨论 5.1 结论通过构建更为系统全面的“制度—企业—网络—技术—空间”产业集群共同演化分析框架,以赣南原中央苏区南康家具产业集群为例开展演化路径与动力机制研究,主要结论如下:

从演化动力来看,南康家具产业集群演化的3个阶段政府和制度一直扮演了核心作用。产业集群在路径创造阶段,主要是受地域文化、企业家精神和政府“放水养鱼”政策的作用。这期间,虽然政府看似“无为而治”,但实质是政府的“无为而治”就是一种对产业集群的管治。相应的在路径成长和新路径创造阶段,尤其是2次路径锁定阶段,中央政府则是直接参与和主导了产业集群的转型升级与高质量发展。

在企业方面,南康家具生产企业经历了“小转企、企升规”的发展变化,部分企业发展成为龙头企业,并且成功上市。政府通过招大引强,把全国家居龙头企业落户到南康,本地企业通过向这些企业学习,获得产品质量、科技创新和研发设计上的经验。与国内其他产业集群不同的是,南康通过引进珠三角的泛家居产业,实现了“家具、家电、家装”3大产业的融合发展,一定程度上实现了革命老区与大湾区的融合发展格局。

在网络方面,社会网络是南康家具产业集群路径创造阶段的主要动力,直到新路径创造阶段社会网络关系仍发挥着重要的作用。销售网络在产业集群的3个演化阶段,分别从本地、全国,扩展至全球。“南康家具”品牌联盟则有力的推动了本地生产和销售网络的形成。

在技术方面,南康的木匠文化是集群路径创造的主要动力,但是传统的手工技术无法帮助南康家具产业实现快速发展,低端的技术水平曾让南康家具产业集群进入到第二次的路径锁定。在政府的引导下,南康家具产业集群是全国较早引进和运用5G技术进入的传统产业,极大的提高了整个家具生产的智能化水平。

在空间方面,南康家具产业集群的3个演化阶段,厂房经历了由油毛毡、到铁皮厂棚,再到标准厂房的转变。在生产空间上经历了从沿国道两边,到进入工业园区,再到家具集聚区的转变。产业园区也经历了由工业园向经济技术开发区,再到赣粤产业合作区的转变。产业集群的高质量发展还导致特色小镇和内陆港口等新空间的出现。

5.2 讨论随着国家区域协调发展战略的实施,在边缘地区将会形成一些新的增长极。南康家具产业集群是革命老区产业集群高质量发展的成功案例,其走出了一条欠发达地区传统产业转型升级的新路径。南康家具产业集群已经实现了中部地区实木家具之都的功能定位,成为了全国家具产业制造网络中的重要节点。然而,相对于沿海地区产业集群演化主要受市场机制的影响,革命老区产业集群的高质量发展中制度和政府发挥了核心作用。中国未来一段时间仍将继续实施区域协调发展战略,加快“老少边穷”地区的发展,对这类地区来说,南康家具产业集群发展的成功经验就是根据自身产业基础和条件,充分发挥制度的空间效应。在高质量发展理念下,推动传统产业转型升级应以科技创新作为核心驱动力,创新驱动是产业集群突破路径锁定和实现可持续发展的必然选择。此外,对于后疫情时代的产业集群新路径创造,对外应主动融入国家“一带一路”战略,打造对外开放新高地,构建国内国际双循环,内部方面政府应进一步优化营商环境,引导科技创新,对入园企业实施一定的税收减免等措施。

未来研究的领域,一是全球化正在深刻影响我国“老少边穷”地区的传统产业发展,全球化有力的提高了欠发达地区产业发展的水平与质量,但是其中的作用机制有待进一步的深入研究;二是关注家具、家电和家装组成的家居产业集群融合发展的路径和机制;三是加强“老少边穷”地区,尤其是革命老区与沿海发达地区协调发展和融合发展的机制研究。

| [1] |

Harvey D. A Brief History of Neoliberalism[M]. Oxford: Oxford University Press, 2005: 91-109.

|

| [2] |

马诗萍, 张文忠, 李绪茂. 特殊类型地区发展政策的国际经验[J]. 国际城市规划, 2020(7): 1-11. [Ma Shiping, Zhang Wenzhong, Li Xumao. International experiences of development policy in special regions[J]. Urban Planning International, 2020(7): 1-11.] |

| [3] |

邓祥征, 梁立, 吴锋, 等. 发展地理学视角下中国区域均衡发展[J]. 地理学报, 2021, 76(2): 261-276. [Deng Xiangzheng, Liang Li, Wu feng, et al. Chinese balanced regional development strategy from the perspective of development geography[J]. Acta Geographica Sinica, 2021, 76(2): 261-276.] |

| [4] |

Boschman R A, Lambooy J G. Evolutionary economics and economic geography[J]. Journal of Evolutionary Economics, 1999(9): 411-429. |

| [5] |

苏灿, 曾刚. 演化经济地理学视角下区域新路径发展的研究评述与展[J]. 经济地理, 2021, 41(2): 23-34. [Su Can, Zeng Gang. Review on study of regional new path development from the perspective of evolutionary economic geography[J]. Economic Geography, 2021, 41(2): 23-34.] |

| [6] |

贺灿飞. 区域产业发展演化: 路径依赖还是路径创造?[J]. 地理研究, 2018, 37(7): 1253-1267. [He Canfei. Regional industrial development and evolution: Path dependence or path creation?[J]. Geographical Research, 2018, 37(7): 1253-1267.] |

| [7] |

吕可文, 苗长虹, 王静, 等. 协同演化与集群成长——河南禹州钧瓷产业集群的案例分析[J]. 地理研究, 2018, 37(7): 72-85. [Lu Kewen, Miao Changhong, Wang Jing, et al. Co-evolution and cluster development: Case study for Yuzhou Jun porcelain industrial cluster in Henan province[J]. Geographical Research, 2018, 37(7): 72-85.] |

| [8] |

刘志高, 尹贻梅. 演化经济地理学: 当代西方经济地理学发展的新方向[J]. 国外社会科学, 2006, 29(1): 34-39. [Liu Zhigao, Ying Yimei. Evolutionary economic geography: A new research direction of the economic geography in Western[J]. Social Sciences Abroad, 2006, 29(1): 34-39.] |

| [9] |

宋涛, 孙曼, 刘志高. 改革开放以来中国西南边境地区制度与产业协同演化研究——以云南勐腊为例[J]. 地理研究, 2022, 41(3): 633-646. [Song Tao, Sun Man, Liu Zhigao. Institutional-industrial coevolution and opening up development in border towns: A case study of Mengla in Yunnan[J]. Geographical Research, 2022, 41(3): 633-646.] |

| [10] |

Scott A J, Storper M. Production, Work, Territory: The Geographical Anatomy of Industrial Capitalism[M]. London: Allen and Unwin, 1986: 83-85.

|

| [11] |

魏守华, 王缉慈, 赵雅沁. 产业集群: 新型区域经济发展理论[J]. 经济经纬, 2002(2): 20-23. [Wei Shouhua, Wang Jici, Zhao Yaqin. Industrial cluster: A new theory of regional economic development[J]. Economic Survey, 2002(2): 20-23.] |

| [12] |

符天蓝, 杨春. 市场转向与产业升级路径分析——以珠江三角洲出口导向型家具产业为例[J]. 地理研究, 2018, 37(7): 212-226. [Fu Tianlan, Yang Chun. Market reorientation and industrial upgrading trajectories: Evidence from the export-oriented furniture industry in the Pearl River Delta[J]. Geographical Research, 2018, 37(7): 212-226.] |

| [13] |

薛德升, 林韬, 黄耿志. 珠三角外向型制造业非正规部门的形成发展机制——以广州市狮岭镇皮具产业为例[J]. 地理研究, 2014, 33(4): 698-709. [Xue Desheng, Lin Tao, Huang Gengzhi. The development of informal sectors in the external-oriented manufacturing sector in PRD, China: A case study of leather industry in Shiling Town, Guangzhou[J]. Geographical Research, 2014, 33(4): 698-709.] |

| [14] |

Martin R, Sunley P. Path dependence and regional economic evolution[J]. Journal of Economic Geography, 2006, 6(4): 395-437. |

| [15] |

Frenken K, Boschma R A. A theoretical framework for evolutionary economic geography: Industrial dynamics and urban growth as a branching process[J]. Journal of Economic Geography, 2007, 7(5): 635-649. |

| [16] |

Boschma R, Frenken K. The emerging empirics of evolutionary economic geography[J]. Journal of Economic Geography, 2011, 11(2): 295-307. |

| [17] |

Martin R, Sunley P. Conceptualizing cluster evolution: Beyond the life cycle model?[J]. Regional Studies, 2011, 45(10): 1299-1318. |

| [18] |

Martin R, Sunley P. Path dependence and regional economic evolution[J]. Journal of Economic Geography, 2006, 6(4): 395-437. |

| [19] |

Martin R. Roepke Lecture in economic geography-rethinking regional path dependence: Beyond lock-in to evolution[J]. Economic Geography, 2010, 86(1): 1-27. |

| [20] |

Hassink R, Isaksen A, Trippl M. Towards a comprehensive understanding of new regional industrial path development[J]. Regional Studies, 2019, 53(11): 1636-1645. |

| [21] |

Gereffi G, Humphrey J, Sturgeon T. The governance of global value chains[J]. Review of International Political Economy, 2005, 12(1): 78-104. |

| [22] |

Hassink R, Isaksen A, Trippl M. Towards a comprehensive understanding of new regional industrial path development[J]. Regional Studies, 2019, 53(11): 1636-1645. |

| [23] |

Humphrey J, Schmitz H. How does insertion in global value chains affect upgrading in industrial clusters[J]. ? Regional Studies, 2002, 36(9): 1-16. |

| [24] |

Murmann J P. Knowledge and Competitive Advantage: The Coevolution of Firms, Technology, and National Institutions[M]. London: Cambridge University Press, 2003: 727-729.

|

| [25] |

Gong H, Hassink R. Co-evolution in contemporary economic geography: Towards a theoretical framework[J/OL]. Regional Studies, 2018(6): 1-12. https://doi.org/10.1080/00343404.2018.1494824.

|

| [26] |

Haakonsson S, Jensen P, Mudambi S. Co-evolutionary perspective on the drivers of international sourcing of pharmaceu-tical R&D to India[J]. Journal of Economic Geography, 2013, 13(4): 677-700. |

| [27] |

童昕, 王缉慈. 东莞PC相关制造业地方产业群的发展演变[J]. 地理学报, 2001, 56(6): 722-729. [Tong Xin, Wang Jici. Local clustering: A case study on PC-related manufacturing in Dong Guan[J]. Acta Geographica Sinica, 2001, 56(6): 722-729.] |

| [28] |

李二玲, 李小建. 基于社会网络分析方法的产业集群研究——以河南省虞城县南庄村钢卷尺产业集群为例[J]. 人文地理, 2007, 98(6): 10-15, 128. [Li Erling, Li Xiaojian. Social network analysis approach in the industrial cluster studies: The case study of the steel measuring tape cluster in Nan Zhuang village, Yucheng County, Henan province[J]. Human Geography, 2007, 98(6): 10-15, 128.] |

| [29] |

马海涛, 苗长虹, 高军波. 行动者网络理论视角下的产业集群学习网络构建[J]. 经济地理, 2009, 29(8): 1327-1331. [Ma Haitao, Miao Changhong, Gao Junbo. To build learning network of industry cluster: An actor network theory perspective[J]. Economic Geography, 2009, 29(8): 1327-1331.] |

| [30] |

于璠, 于涛, 葛纯宝. 地方化产业集群空间演化及影响机制实证分析——基于泰州市生物医药产业微观数据考察[J]. 经济地理, 2022, 42(7): 135-145. [Yu Fan, Yu Tao, Ge Chunbao. Spatial pattern evolution and influencing mechanism of localized industrial clusters: Based on the micro data of taizhou biomedical industry[J]. Economic Geography, 2022, 42(7): 135-145.] |

| [31] |

陈作任, 李郇. 经济韧性视角下城镇产业演化的路径依赖与路径创造: 基于东莞市樟木头、常平镇的对比分析[J]. 人文地理, 2018, 33(4): 113-120. [Chen Zuoren, Li Xun. Path dependence and path creation of industrial evolution about towns from the perspective of economic resilience: Based on the comparative analysis about Zhang Mutou and Chang Ping in Dongguan[J]. Human Geography, 2018, 33(4): 113-120.] |

| [32] |

许琳, 沈静. 共同演化视角下的产业集群发展路径——以汕头市澄海区玩具产业集群为例[J]. 热带地理, 2017, 37(6): 835-843. [Xu Lin, Shen Jing. Development path of industrial cluster based on the perspective of co-evolution: A case study of toy industrial cluster in Chenghai, Shantou City[J]. Tropical Geography, 2017, 37(6): 835-843.] |

| [33] |

陈淑婷, 千庆兰, 张凯煌, 等. 广州新塘牛仔服装制造业集群创新网络的演化阶段与特征[J]. 热带地理, 2021, 41(4): 812-821. [Chen Shuting, Qian Qinglan, Zhang Kaihuang, et al. The evolution stages and characteristics of the innovation network of the Jeans garment industrial cluster in Xintang, Guangzhou[J]. Tropical Geography, 2021, 41(4): 812-821.] |

| [34] |

李二玲. 中国农业产业集群演化过程及创新发展机制——以"寿光模式" 蔬菜产业集群为例[J]. 地理科学, 2020, 40(4): 617-627. [Li Erling. The formation, evolution and innovative development of agricultural clusters in China: Case of the cluster nature of "Shouguang Mode"[J]. Scientia Geography Sinica, 2020, 40(4): 617-627.] |

| [35] |

胡晓辉, 张文忠. 制度演化与区域经济弹性: 两个资源枯竭型城市的比较[J]. 地理研究, 2018, 37(7): 1308-1319. [Hu Xiaohui, Zhang Wenzhong. Institutional evolution and regional economic resilience: A comparison of two resource-exhausted cities in China[J]. Geographical Research, 2018, 37(7): 1308-1319.] |