国家发改委在《“十四五”规划》中明确提出2035年我国基本公共服务实现均等化的部署要求,然而处于快速城镇化阶段的中国涌现了一批又一批以人力资本、资金、技术、工厂企业等发展要素“外流”为主要表征的收缩城市,且这种趋势尚在不断加剧,给新时期国家落实区域协调与高质量发展、推进以“人”为本的新型城镇化战略和基本公共服务水平的提升带来了极大的不确定性与挑战。

收缩城市概念在一篇有关德国鲁尔区人口不断流失的实证研究中首次被提出,用来隐喻德国因去工业化而导致的人口和经济衰败的城市[1],此后该概念被广为应用。城市收缩并不等同收缩城市,前者是人口等发展要素外流现象和过程的描述,后者是要素外流及其效应耦合的状态与结果反馈,作者在他文中将收缩城市界定为一个人口、资金、工厂企业等发展外流及其效应耦合的过程、现象与问题的有机结合体[2]。当前学术界围绕收缩城市概念内涵及其识别体系、形成机理与响应模式展开了诸多研究[3-7],研究内容侧重于国外收缩城市相关理论方法与成功经验的国内引鉴与中国化思考、中国实证验证等方面[6-9],但形成背景与作用机理的区域异质性使我们不能直接套用西方经验,尚需进一步加大收缩城市研究的中国化探讨;其次对于城市收缩这一特定动因所引发的一系列接续现象——城市收缩效应少有研究,基于基本公共服务视角开展城市收缩效应研究也甚少。所谓收缩效应是指收缩城市发展过程中源于相关发展要素外流及其发展能力受限、发展效率低下而带来的各种积极的和消极的综合影响;基本公共服务均等化收缩效应是指收缩城市发展过程中在基本公共服务均等化方面所带来的各种正面、负面影响的集合。

基本公共服务均等化是一个被经济学、金融学、人口学、行政管理学等学科持续关注的概念,包含公平正义和机会均等的主张,多指依赖政府的宏观调控手段来维护社会公平与稳定。如古典经济学家亚当·斯密提出平等公正的提供居民日常生活所需要的公共服务是每个国家政府的责任和应尽的义务[10];罗尔斯认为人人都应有平等的机会享有政治、经济等方面的公平待遇,政府应采取弥补措施保证最底层或弱势群体的利益与发展机会[11]。西方国家对基本公共服务的研究较早,通常将其融入公共产品的供需运营链中进行研究:从政府供给视角围绕财政体制改革[12-14]、社会治理改革[15, 16]等展开研究,期望提高财政配置效率,从基本公共服务的供给源头实现公平;其次从基本公共服务的需求端出发,关注公共交通[17, 18]、公共卫生[19]、基础设施[20]等领域,在测度基本公共服务水平的区域差异性的基础上,尝试探寻针对性的治理策略,涉及领域主要集中在概念内涵[21, 22]、供给模式[23-26]、实证探析[27-29]等维度。

中国学者就基本公共服务在维系社会稳定、促进社会公平的意义认知上达成共识,并从基本公共服务的内涵界定与多元测度[30-32]、供给模式与实现路径[33, 34]等方面展开研究。我国政府将推进基本公共服务均等化作为“以人为本”新型城镇化建设的重要环节,因此基本公共服务具有政府兜底属性,地方财政是重要保障。收缩城市由于发展要素外流导致发展势能下降、影响地方财政税收。那么收缩城市的基本公共服务均等化水平会怎么变化、城市收缩是否促进或抑制了基本公共服务均等化水平的提升、内在演变的内在机理是什么,不同类型收缩城市、不同发展阶段的收缩城市等是否存在异质性等,这些问题有待深入探讨。

鉴于此,本研究选取我国收缩城市最为集中、城市收缩现象区域化且极具代表性的东北三省为样本区[35]、结合熵值法和变异系数法对城市基本公共服务均等化水平及其差异性展开测度,并对其演化特征及其收缩效应进行了比较归纳与实证验证,从地方政府财政投入与要素流动视角展开形成机理解读,以期为响应收缩城市落实以“人”为本新型城镇化的规划方案制定和模式路径设计提供参考依据。

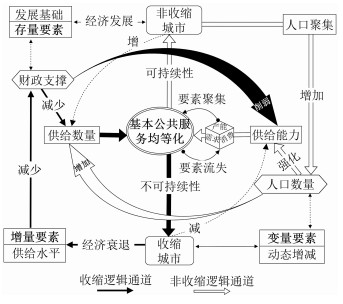

2 逻辑思辨及研究设计 2.1 城市收缩与基本公共服务均等化水平的内在逻辑关系思辨如上所述,基本公共服务属于公共产品,其投资主体通常是中央和地方政府。城市收缩带来的是地方经济发展机会的“空间剥夺”和地方财政的低迷,无疑会给地方基本公共服务供给水平带来冲击与影响。因此,从财政投入这个视角来说,收缩城市的基本公共服务均等化收缩效应形成的逻辑解析框架为:收缩城市源于发展要素“外流” →发展机会空间剥夺→导致地方财政税收锐减→导致地方政府基本公共服务供给水平受限、影响基本公共服务均等化水平,而且这是一个互为因果的耦合过程。但收缩城市人口数量的减少也会导致“人均占有量”表征下的均等化水平的上升,因此综合考虑不同收缩阶段、不同收缩类型城市中财政投入与人口流失的作用关系,对于揭示城市收缩与基本公共服务均等化之间的内在联系显得尤为必要。

基本公共服务均等化水平呈现的不仅仅是基本公共服务的人均占有现状的高低[31, 33],还体现在一个城市多年基本公共服务发展存量基础以及城市社会保障、教育医疗体系、环境设施等多维度的维护协调状况。地方基本公共服务的供给水平既是一个常年累积式发展的结果,也是一个基于发展要素“再区位”引致“增量投入”动态变化的结果,前者可称为“存量”指标、后者可称为“变量”指标,二者共同作用形成地方基本公共服务的供给水平,因此在指标设计与选取中,需要统筹考虑“存量”与“变量”、人均与总量指标。

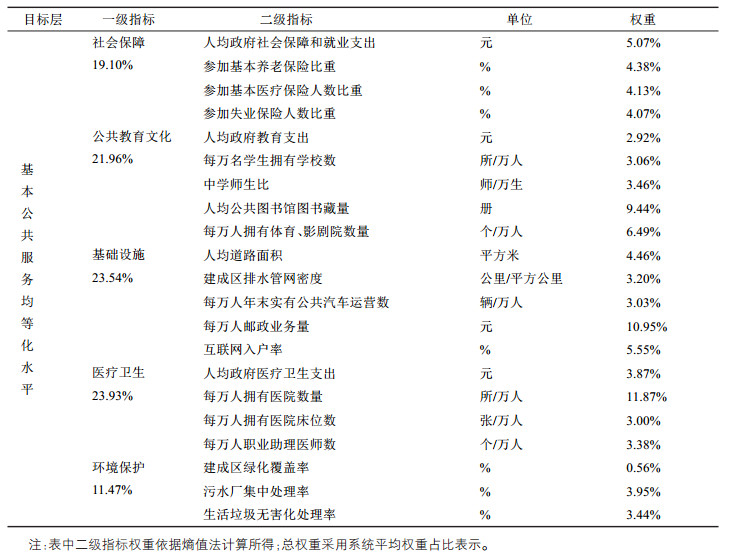

2.2 研究设计 2.2.1 基本公共服务均等化水平的评价指标体系构建参考十七届五中全会上提出的基本公共服务体系构建的原则与内容、2018年国务院办公厅印发的《“十三五”推进基本公共服务均等化规划》中关于基本公共服务均等化的指标体系以及已有研究成果[31, 36],综合映射城市“收缩”内涵的“变量”指标和“存量”指标,本文构建如下表 1所示的基本公共服务均等化水平的评价指标体系:5个一级指标、21个二级指标。

| 表 1 东北三省基本公共服务均等化指标体系及权重 Tab.1 Index System and Weight of Basic Public Service Equalization in the Three Northeastern Provinces |

文中选用(全局)熵值法对表 1所示的二级指标进行赋权[37];同时为了避免因指标个数选取差异而导致各子系统得分差异、结果失真,采取子系统平均值来表征权重和得分。

2.2.3 研究对象与数据来源(1)研究对象。东北三省由黑、吉、辽三个省组成,曾是我国最重要的工业基地,依托发展资源型重化工产业为新中国的发展做出过历史性贡献。但新世纪以来,随着市场经济的不断深化和资源枯竭,陷入“新旧东北现象”的东北三省已演化成为我国当前城市收缩现象最为典型、分布最为集中的区域,且这种趋势尚在不断加强,开展收缩城市及其效应分析也由此成为当前可持续发展研究中面临的关键性科学问题。其次,东北三省收缩城市面临着全国乃至全球范围内的产业结构单一、接续替代产业发展缓慢、人口流失严重等发展共性问题,同时收缩问题又存在地方特殊性:东北三省是我国计划生育政策实施程度较彻底地区之一,少子化、独子化现象普遍,且老龄化程度远高于全国平均水平[38]。本文据此基于已有收缩城市识别成果[35](见表 2),以东北三省为样本单元(因数据缺乏,剔除大兴安岭地区和延边朝鲜族自治州)、开展收缩城市的基本公共服务收缩效应研究,极具典型代表性和现实意义。

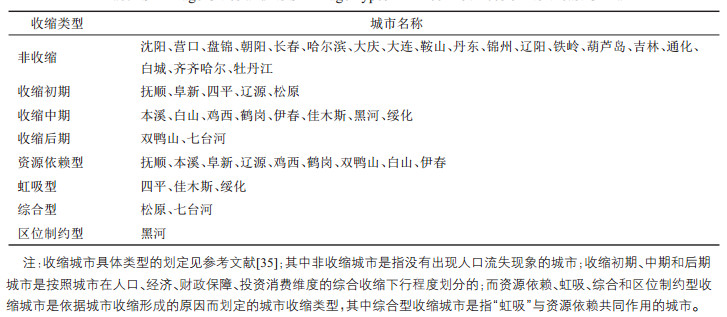

| 表 2 中国东北三省城市收缩及其类型划分 Tab.2 Shrinkage Cities and Its Shrinkage Types in Three Provinces of Northeast China |

(2)数据来源与预处理。本文基于已有研究成果开展研究,为保持时序一致性将研究时段确定为2010—2019年。具体所使用的数据如无特殊说明,均直接或间接来源于2011—2020年《中国城市统计年鉴》、《中国城市建设统计年鉴》以及各城市统计年鉴、统计公报等,为去除通货膨胀的影响对价格数据进行了平减化处理。

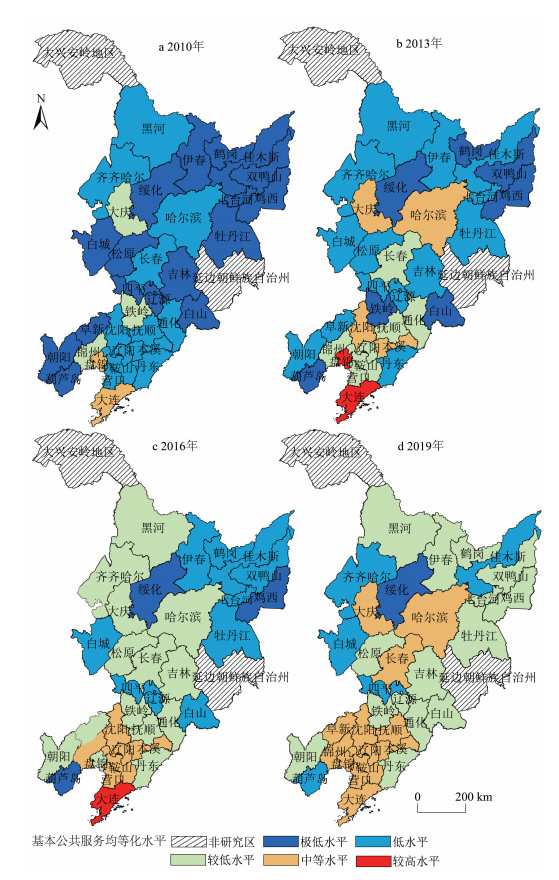

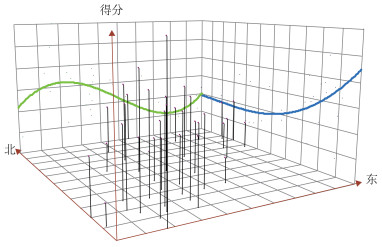

3 基本公共服务均等化水平演化特征及其收缩效应诊断首先通过(全局)熵值法对2010—2019年东北三省34个地级市的基本公共服务均等化水平进行计算(图 1);接着以此为基础,利用SPSS26.0进行系统聚类分析,参照已有研究对全国城市群的基本公共服务均等化水平测度情况[39],根据东北三省整体处于较低水平的现实状况,将测度结果归为五类:基本公共服务均等化极低水平(0— 0.1827),低水平(0.1828—0.2334),较低水平(0.2335— 0.2871),中等水平(0.2872—0.3673),较高水平(0.3674 —1);最后基于收缩城市与非收缩城市、收缩城市不同发展阶段与不同类型的比较归纳,就基本公共服务均等化视角下收缩城市的发展效应展开实证分析(表 3)。具体分析如下:

|

图 1 各城市2010、2013、2016、2019年基本公共服务均等化水平 Fig.1 Scores of Equalization of Basic Public Services in Cities in 2010, 2013, 2016 and 2019 |

| 表 3 不同类型城市的基本公共服务均等化水平得分 Tab.3 Basic Public Service Equalization Level Scores of Different Types of Cities |

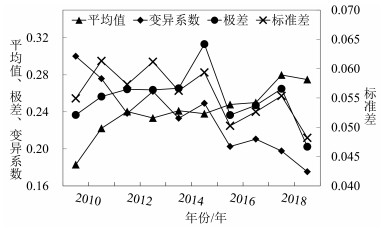

从图 1中可以看出,东北三省34个地级市近10年来的基本公共服务均等化水平整体呈现出螺旋式动态上升趋势:其平均得分由2010年的0.183(低水平)上升到2019年的0.275(较低水平);但高水平基本公共服务均等化得分城市占比非常少、整体尚处在低水平状态。通过计算历年基本公共服务水平的平均值、极差、标准差以及变异系数(见图 2),发现虽然各城市的基本公共服务均等化水平的总体趋势持续向好,但城市间仍存在较为明显的差异性:均值水平呈稳步上升趋势;极差、标准差、变异系数的都呈现出波动下降的变化趋势,表明各城市间的基本公共服务均等化水平的差异程度呈现出缩小之势,东北三省基本公共服务均等化水平随时间由区域差距较大、较低的格局向区域差距变小、水平变高的格局演进。

|

图 2 均值、极差、标准差、变异系数 Fig.2 Mean, Range, Standard Deviation, Coefficient of Variation |

从东北三省2010—2019年十年间的基本公共服务均等化水平的趋势面图(图 3)来看,区域整体基本公共服务均等化水平分布呈现出“中部高两侧低”、“南高北低”的不平衡空间格局。在东西方向上,呈现以大连经济区—辽中经济区—长吉经济区为高水平串联主轴,区域中部均等化水平较高两侧塌陷的分布格局。从南北方向上看,呈现出以辽宁沿海经济带—长吉图发展轴—哈大齐牧发展轴为并联延伸轴,整体空间呈现出由南向北逐渐走低的态势。总体来看,东北振兴战略的实施无疑为部分经济圈注入了活力,但经济圈划分带来的投入倾斜与发展先机也在某种程度上助推了区域间的不平衡性。

|

图 3 各城市基本公共服务均等化水平总体分布趋势 Fig.3 Overall Distribution Trend of the Equalization Level of Basic Public Services in Cities |

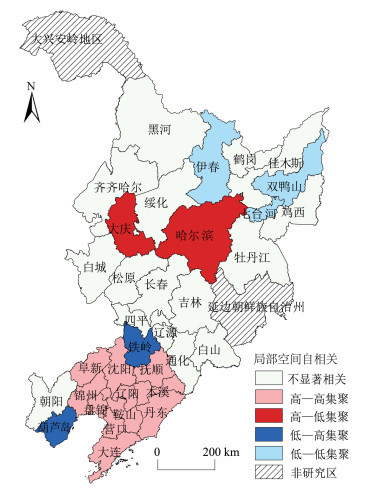

从省域角度来看,基本公共服务均等化水平的空间集聚特征表现出明显的“南高北低”省域差异。通过局部空间自相关分析(图 4)可知,位于最北端的黑龙江省各城市的基本公共服务均等化水平不均衡性最明显;中部吉林省的城市类属不显著相关型集聚,相邻城市的基本公共服务均等化水平无显著的高低差异;最南端的辽宁省整体基本公共服务均等化水平较高,形成大面积的H—H型集聚区。省域方向上的空间格局分异与东北三省的经济格局基本吻合,与东北三省经济重心不断南移的发展现实相呼应,呈现出核心(高水平)—边缘(低水平)的不均衡布局。

|

图 4 基本公共服务均等化水平的LISA集聚图 Fig.4 LISA Agglomeration of Basic Public Services |

东北三省15个收缩城市的基本公共服务均等化收缩效应显著。如表 3所示,虽然整体来看各城市近十年的基本公共服务均等化水平都处于稳步提升状态,但是历年收缩型城市的得分水平要普遍低于非收缩型城市,说明基本公共服务均等化状况与城市本身发展态势具有强关联性。

在整个研究时段内,收缩型城市近十年间的演化过程中不单纯是人口规模、经济增幅的减少,更有基本公共服务均等化建设的滞后发展:就医疗卫生均等化这一维度来言,收缩城市呈现出较为明显的收缩效应:以每万人拥有床位数为例,研究期初收缩城市为56.77张/万人、期末增长至85.82张/万人,而非收缩城市为期初69.83张/万人、期末为99.91张/万人,两者在规模与增速的差距不断拉大;对于其他四个维度,也表现出相趋同的演化趋势,同样证明了收缩城市中存在基本公共服务收缩效应。

3.2.2 城市发展阶段特征的收缩效应诊断如表 3所示,近10年来,不同发展阶段城市基本公共服务均等化水平整体呈现出“收缩后期城市 < 收缩中期城市 < 收缩初期城市 < 非收缩型城市”的基本特征、随着城市收缩发展阶段的演进而呈现出逐渐降低的发展趋势,符合收缩城市发展潜力下降进而降低城市基本公共服务供给能力的演化规律。

从一级指标(表 1准则层指标,下同)得分来看,发现处在不同发展阶段的城市大多表现出“环境保护>社会保障>基础设施>教育文化>医疗卫生”的子项共性特征。在环境保护子项指标的构成中,绿化覆盖率等指标受时间量纲的约束性较小,在一段时间内其总量水平不会随城市发展状态而产生敏感的波动,因此处于最高水平。类似地,在医疗卫生方面,在研究时段内各子项指标可以看作与人口动态密切关联的变量指标和人均指标,资金投入、床位、医师的配备数量滞后于人口的增长,因此在人均占有量视角下的医疗卫生公共服务处于较低水平;其次,比较收缩初、中、后期城市发现,三者在基础设施与公共教育文化子项的均等化水平呈现出先升后降的趋势,说明人口流失和地方财政投入处于动态调整中,初期地方财政投入保障性强,人口流失少,后期人口流失增多、地方财政投入偏少,从而呈现出明显的发展阶段性特征。

3.2.3 城市收缩类型性特征的收缩效应诊断从收缩模式来看(见表 3),各类收缩城市基本公共服务均等化水平标准差、变异系数呈现波动下降的趋势,但波动幅度仍较大,表明不同收缩模式对城市基本公共服务的驱动作用较强。平均得分整体呈现出“综合型收缩城市 < 虹吸型收缩城市 < 资源依赖型收缩城市 < 区位制约型收缩城市”的发展特征。

从一级指标得分来看,发现三种不同收缩模式下各子项的得分整体情况呈现出“医疗卫生 < 公共文化教育 < 基础设施 < 社会保障 < 环境保护”的发展特征,而区位制约型收缩城市却呈现出“医疗卫生 < 社会保障 < 基础设施 < 环境保护 < 公共文化教育”的发展特征,但其仅有黑河市一个样本单元,分析结果有待进一步考证。对于资源依赖型收缩城市,受制于矿产资源的不可再生性以及当前资源市场向可持续、环保型转向的需求,正经历由盛转衰的发展历程,但其在环境保护、基础设施等城市存量建设方面的累积基底较好,因此其对应的存量指标得分相对较高;其次“资源依赖”已成为东北三省的“负面标签”,相较于其他较为“隐性”的收缩模式而言,资源依赖型城市更被政府、企业以及大众所重视,加大对资源型城市的扶持以帮助其转型已经成为共识,因此资源依赖型城市在基本公共服务资源总量投入方面会更占优势;再者短期内资源型城市的人口流失较为严重,而存量累积较多以及总量投入更大,使得城市部分公共服务资源的人均占有量更大,如社会保障。对于四平、佳木斯和绥化等“虹吸型”收缩城市,空间剥夺的距离衰减作用更加突出,由于其紧邻的增长型省会城市仍处于发展集聚阶段而卷入被虹吸的资源场中,因此其医疗卫生、公共文化教育资源增量指标的流失较为明显。对于松原、七台河等综合型收缩城市,它们的发展面临来自于城市本身资源枯竭与其他城市资源剥夺的双重压力,其基本公共服务受到存量累积不足与增量资源剥夺的共同制约,因此其基本公共服务均等化水平最低。

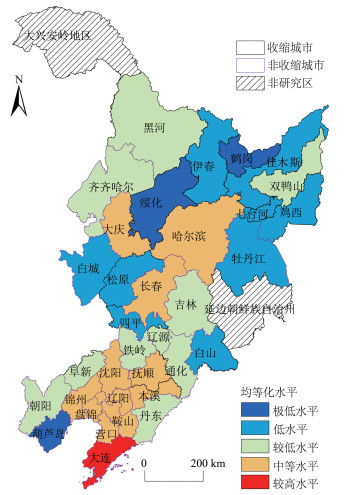

3.2.4 空间耦合性诊断通过基本公共服务均等化水平十年间的平均得分与收缩城市空间分布的耦合图来看(图 5),发现基本公共服务均等化水平与收缩城市的识别空间具有很强的空间耦合性,收缩型城市的得分水平要比非收缩型城市低、有86% 的收缩城市处于低水平状态,表征出收缩城市已发展成为区域基本公共服务均等化水平的洼地。

|

图 5 基本公共服务均等化水平与收缩城市耦合 Fig.5 Coupling of Basic Public Service Equalization Level and Shrinking Cities |

如前所述,基本公共服务均等化不仅仅是人均占有量的数量高低,还涉及内在系统多维度运行维护的协调可持续发展的质量优劣(如可达性、类型完备性、完好性等)。基本公共服务水平的提供者如上所述因产品属性使然其投资主体通常是地方政府,而地方财政来源主要取决于地方经济的发展,因此基本公共服务均等化收缩效应的形成机理整体遵循“发展要素‘外流’→城市发展机会被空间剥夺→地方财政税收锐减→地方政府基本公共服务均等化供给水平受限”的内在逻辑框架。下面将结合人均占有量的数量和质量的发展变化情况对东北三省15个收缩城市基本公共服务均等化收缩效应及其发展演化特征的内在成因进行解析。

首先从验证地方财政收入与投入开始,据统计发现:在规模上,非收缩城市在研究期间的财政收入平均值(140.27亿元)远高于收缩城市(23.65亿元);变幅上,收缩城市财政收入增长28.59%,而非收缩城市增幅高达54.80%,是收缩城市的近两倍之多。无论是从财政收入的规模水平还是增长幅度,都侧面验证了收缩城市发展势能绝对或相对下降的客观事实。财政支出方面,收缩城市财政支出与收入之比高达2.69,收支矛盾大,其面临的财政压力要明显高于非收缩城市(1.49),再次验证了收缩城市因收缩而导致地方财政收入下降、支出受限。

其次,从时序演化特征来说,收缩与非收缩城市的基本公共服务均等化水平在研究时段内都有不同幅度的上升趋势,虽然收缩城市较非收缩城市的水平差距明显、收缩效应显著,但增长幅度反而更大,似乎收缩城市带来了基本公共服务均等化水平的提升:一方面自身的地方财政源于收缩而不断下降,导致总量投入的减少,另一方面人均占有量却在显著增加,并不符合前面所置的预设。其实不然,这里更多是市辖区人口数减少而体现出的人均占有量提高,可称之为一种源于“做减法”而产生的“量”的增长型收缩效率,但在基本公共服务供给的质量上因为缺乏地方财政的支撑而难以保证,对于收缩城市基本公共服务设施数量有所上升,但设施的完备性、便民程度等涉及到需要地方财政支撑的质量问题无从保障,对于其可持续性值得商榷。相反,非收缩城市主要通过地方财政投入支撑人均基本公共服务均等化水平的改善与提升,包含了数量的提高和质量的改善,其是一种可持续发展的提升。具体的内在逻辑关系如下图 6所示。

|

图 6 收缩城市与基本公共服务均等化的内在关联性 Fig.6 Internal Correlation Between Shrinking Cities and Equalization of Basic Public Services |

再者从构成指标的属性特征上来说,表 1指标如上所述是常年累积式“存量”指标和发展环境演化动态“变量”式指标的集合,前者随着发展阶段的演进而不断叠加,即使城市陷入收缩,但总量水平只增不减,而且表 1中大部分属于“存量”式指标,因为城市发展阶段、发展综合实力存在差距,所以必然存在基本公共服务均等化水平收缩效应的类型性特征;其次是指标的人均水平和总量水平的综合,收缩城市平均道路面积在研究期初为613.50万平方米,研究期末686.28万平方米,增加11.86%,但由于人口的流失,平均人均道路面积增加14.36%,以“存量”指标为核心的总量只增不减,城市收缩带来人均占有量也提升,导致其在时序演化存在阶段性特征。

基本公共服务均等化收缩效应之所以呈现出发展阶段、收缩类型的演化特征原理与上相同。首先,不同阶段的收缩城市,收缩初期城市其人口流失量相对偏少、由于收缩效应的滞后性,其地方财政税收及基本公共服务的投入受影响较小,导致其人均相对占有量要优于收缩中后期城市;而收缩后期的城市虽然人口进一步的流失,但流失的总量和速度受区域均衡动态的影响而下降,同时地方财政及其基本公共服务投入继续压缩,从而导致其人均占有量的相对下降,呈现出收缩阶段的演化特征。在不同收缩类型方面,同样是人口外流量与(人均)城市发展综合水平的权衡,(人均)城市综合发展水平越弱、人口流失量越大,对应的基本公共服务均等化水平越差;但由于基本公共服务均等化是新型城镇化建设的核心内涵和地方施政的核心考察指标,(人均)城市发展综合水平差别不会十分显著,反而人口外流量成为主要影响指标。在4类型收缩城市中,人口稳定的敏感性整体呈现出综合型收缩城市 < 虹吸型收缩城市 < 资源依赖型收缩城市 < 区位制约型收缩城市”,其收缩效应呈现出与之相同的演化特征。

4 结论与讨论本文以东北三省为研究区,通过比较归纳法开展收缩城市的基本公共服务均等化收缩效应判别及其阶段性、类型性和空间异质性特征的实证验证,并得到如下基本结论以及一些探讨。

4.1 主要结论(1)研究期内东北三省基本公共服务均等化呈上升趋势、但发展水平普遍较低;其次空间分异明显,整体以区域内经济圈与经济带为高值轴呈“南高北低、中高侧低”的空间分异格局以及“南高北低、南强北弱”省际差异格局。

(2)东北三省15个收缩城市整体呈现出明显的基本服务均等化收缩效应,并表征出基本公共服务均等化水平随着城市收缩发展阶段的演进而不断下降的阶段性特征、且不同发展阶段均呈现出医疗卫生均等化水平最低、环境保护均等化水平最高的共性特征,“综合型收缩城市 < 虹吸型收缩城市 < 资源依赖型收缩城市 < 区位制约型收缩城市”的类型性特征,以及与收缩城市高度契合的“收缩—低水平”的空间耦合特征。

(3)基本公共服务均等化收缩效应的形成机理遵循“发展要素外流→发展机会空间剥夺→导致地方财政税收锐减→导致地方基本公共服务均等化水平受影响”的逻辑。收缩城市因地方财政受限,其更多通过人口的流失来实现人均基本公共服务占有量的上升,是一种源于“做减法”而产生的“量”的增长型收缩效率,但缺乏地方财政的足够支撑,基本公共服务的质量难以保障;而非收缩城市则通过地方财政的投入来实现人均基本公共服务占有量的上升,属于“做增量”而产生的“质”的增长效率,比较而言更加可持续性。

(4)从人均占有量角度来看,基本公共服务均等化是“存量”指标与“变量”指标综合权衡的结果产物。收缩城市相关发展要素外流及其引发的地方财政萎靡影响着“变量”指标的效用,但存量指标在数量上不会随要素外流而下降,下降的可能是质量(实用性、可达性、完整性等),源于人口流失反而引致人均占有量上升。

4.2 讨论(1)收缩城市通过降低人口规模而实现了人均基本公共服务水平占有量的提升,但是否合理、属于可持续发展模式值得商榷,毕竟缺乏地方财政的支撑,其更新、维护等质量问题难以保障。就鹤岗市这个典型的收缩城市而言,现已经面临严重的公共财政危机和居民福祉问题,如何尽快提升其宜居性和可持续发展能力、如何解决收缩城市的公共财政问题,是当前收缩城市可持续发展研究中拟优先解决的核心问题。

(2)本研究基于不同发展阶段、不同收缩类型的收缩城市归纳比较分析中,个别类型由于样本数过小(区位制约型收缩城市只有1个),存在分析结果有待继续验证的必要,今后需要进一步加大样本数展开更具说服力的验证分析。

(3)收缩城市发展过程中可能还会对居民幸福指数、城乡关系、城镇化及其发展动力、集约用地等产生各种积极或消极的影响及收缩效应,有待后续进一步的扩展研究。

| [1] |

HauBermann H, Siebel W. Die schrumpfende stadt und die stadtsoziologie[M]//Friedrichs J. Soziologische Stadt forschung. Kolner Zietschrift fur Soziologie und Sozialpsychologie. Wiesbaden: Vs Verlag fur Sozialwissenschaften, 1988: 78-94.

|

| [2] |

刘菊, 孙平军, 罗宁, 等. 城市收缩研究进展及其中国本土化思考[J]. 地域研究与开发, 2022, 41(3): 55-60. [Liu Ju, Sun Pingjun, Luo Ning, et al. Research progress of urban shrinkage and its reflections on Chinese localization[J]. Areal Research and Development, 2022, 41(3): 55-60.] |

| [3] |

Martinez-Fernandez C, Wu C T, Schatz L K, et al. The shrinking mining city: Urban dynamics and contested territory[J]. International Journal of Urban and Regional Research, 2012, 36(2): 245-260. DOI:10.1111/j.1468-2427.2011.01094.x |

| [4] |

Hochstenbach C, Musterd S. Gentrification and the suburbanization of poverty: Changing urban geographies through boom and bust periods[J]. Urban Geography, 2018, 39(1): 26-53. DOI:10.1080/02723638.2016.1276718 |

| [5] |

Panagopoulos T, Barreira A P. Shrinkage perceptions and smart growth strategies for the municipalities of Portugal[J]. Built Environment, 2012, 38(2): 276-292. DOI:10.2148/benv.38.2.276 |

| [6] |

孙平军. 城市收缩: 内涵·中国化·研究框架[J]. 地理科学进展, 2022, 41(8): 1478-1491. [Sun Pingjun. Urban shrinkage: Connotation-sinici zation-framework of analysis[J]. Progress in Geography, 2022, 41(8): 1478-1491.] |

| [7] |

Jiang Y H, Chen Z L, Sun P J. Urban shrinkage and urban vitality correlation research in the three northeastern provinces of China [J/OL]. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2022, 19(17): 10650. http://doi.org/10.3390/ijerph/91710650.

|

| [8] |

孟祥凤, 马爽, 项雯怡. 基于百度慧眼的中国收缩城市分类研究[J]. 地理学报, 2021, 76(10): 2477-2488. [Meng Xiangfeng, Ma Shuang, Xiang Wenyi. Classification of shrinking cities in China using Baidu big data[J]. Acta Geographica Sinica, 2021, 76(10): 2477-2488. DOI:10.11821/dlxb202110010] |

| [9] |

孙平军, 刘菊, 罗宁, 等. 成渝地区双城经济圈收缩城市的空间格局与影响因素——基于第五、六、七次全国人口普查数据的分析[J]. 西南大学学报(自然科学版), 2022, 44(1): 46-56. [Sun Pingjun, Liu Ju, Luo Ning, et al. The spatial pattern of shrinking cities in Chengdu-Chongqing economic circle and its influencing factors: An analysis based on the 5th, 6th and 7th national census data[J]. Journal of Southwest University (Natural Science Edition), 2022, 44(1): 46-56. DOI:10.13718/j.cnki.xdzk.2022.01.005] |

| [10] |

李佳炜. 基本公共服务均等化研究综述[J]. 西部学刊, 2020(23): 154-156. [Li Jiawei. A review of basic public service equalization[J]. Western Journal, 2020(23): 154-156. DOI:10.16721/j.cnki.cn61-1487/c.2020.23.046] |

| [11] |

顾肃. 罗尔斯构建规范正义理论的思想贡献[J]. 哲学动态, 2021, 2(2): 55-61, 128-129. [Gu Su. Rawls' ideological contribution to the construction of normative justice theory[J]. Philosophical Trends, 2021, 2: 55-61, 128-129.] |

| [12] |

Ferrario C, Zanardi A. Fiscal decentralization in the Italian NHS: What happens to interregional redistribution?[J]. Health Policy, 2011, 99(1): 71-80. |

| [13] |

Pedersen D, Hartley J. The changing context of public leadership and management: Implications for roles and dynamics[J]. International Journal of Public Sector Management, 2008, 21(4): 327-339. DOI:10.1108/09513550810880214 |

| [14] |

Bordas M. Public services at local government level[J]. Acta Juridica Hungarica, 2009, 50(4): 459-487. DOI:10.1556/AJur.50.2009.4.5 |

| [15] |

Pieternella P. Citizen feedback in a fragile setting: Social account‐ability interventions in the primary healthcare sector in Sierra Leone[J]. Disasters, 2019, 43(S2): S132-S150. DOI:10.1111/disa.12331 |

| [16] |

Nisbet E. A hands-on hands-off approach: Governance of managed long-term care services in a context of rapid policy change[J]. Public management review, 2017, 20(5/6): 824-844. |

| [17] |

Hong M, Young L, Jea W, et al. Imbalance analysis of public facilities supply in 5 urban communities of seoul-focusing on transit cen‐ ters[J]. Journal of the Urban Design Institute of Korea Urban Design, 2015, 16(5): 161-176. |

| [18] |

Iseki H, Smart M. How do people perceive service attributes at transit facilities[J]. Transportation Research Record Journal of the Transportation Research Board, 2012, 2274: 164-174. DOI:10.3141/2274-18 |

| [19] |

Serneels P, Lindelow M, Garcia-Montalvo J, et al. For public service or money: Understanding geographical imbalances in the health workforce[J]. Health Policy and Planning, 2007, 22(3): 128-138. DOI:10.1093/heapol/czm005 |

| [20] |

Batter R, Lejeune M, Prasad S. Public facility location using dispersion, population, and equity criteria[J]. European Journal of Operational Research, 2014, 234(3): 819-829. DOI:10.1016/j.ejor.2013.10.032 |

| [21] |

Broadbent J. Reclaiming the ideal of public service[J]. Public Money and Management, 2013, 33(6): 391-394. DOI:10.1080/09540962.2013.835992 |

| [22] |

Fiorito R, Kollintzas T. Public goods, merit goods, and the relation between private and government consumption[J]. European Economic Review, 2004, 48(6): 1367-1398. DOI:10.1016/j.euroecorev.2004.01.004 |

| [23] |

Reddick C G, Turner M. Channel choice and public service delivery in Canada: Comparing e-government to traditional service de‐ livery[J]. Government Information Quarterly, 2011, 29(1): 1-11. |

| [24] |

Linthorst J M, Praag B M S V. Interaction-patterns and serviceareas of local public services in the Netherlands[J]. Regional Science and Urban Economics, 1981, 11(1): 39-56. |

| [25] |

Batley R, Mcloughlin C. The politics of public services: A service characteristics approach[J]. World Development, 2015, 74: 275-285. |

| [26] |

Francois P. 'Public service motivation' as an argument for government provision[J]. Journal of Public Economics, 2000, 78(3): 275-299. |

| [27] |

Neutens T, Delafontaine M, Scott D M. A GIS-based method to identify spatiotemporal gaps in public service delivery[J]. Applied Geography, 2012, 32(2): 253-264. |

| [28] |

Mendes P, Santos A C, Perna F, et al. The balanced scorecard as an integrated model applied to the Portuguese public service: A case study in the waste sector[J]. Journal of Cleaner Production, 2012, 24: 20-92. |

| [29] |

Gregg P, Grout P A, Ratcliffe A, et al. How important is pro-social behavior in the delivery of public services?[J]. The Centre for Mar‐ ket and Public Organization, 2008, 95(7): 758-766. |

| [30] |

彭雅丽, 孙平军, 罗宁, 等. 成渝城市群基本公共服务均等化的时空特征与成因解析[J]. 地域研究与开发, 2022, 41(1): 32-37. [Peng Yali, Sun Pingjun, Luo Ning, et al. Spatial-temporal characteristics and causes of equalization of basic public services in ChengduChongqing urban agglomeration[J]. Areal Research and Development, 2022, 41(1): 32-37.] |

| [31] |

韩增林, 李彬, 张坤领. 中国城乡基本公共服务均等化及其空间格局分析[J]. 地理研究, 2015, 34(11): 2035-2048. [Han Zenglin, Li Bin, Zhang Kunling. The equalization and spatial pattern of basic public services in urban and rural China[J]. Geographical Research, 2015, 34(11): 2035-2048.] |

| [32] |

赵林, 吴殿廷, 王志慧, 等. 中国农村基础教育资源配置的时空格局与影响因素[J]. 经济地理, 2018, 38(11): 39-49. [Zhao Lin, Wu Di‐ anting, Wang Zhihui, et al. Spatio-temporal pattern and influencing factors of the allocation of rural basic education resources in China[J]. Economic Geography, 2018, 38(11): 39-49.] |

| [33] |

韩增林, 朱珺, 钟敬秋, 等. 中国海岛县基本公共服务均等化时空特征及其演化机理[J]. 经济地理, 2021, 41(2): 11-22. [Han Zenglin, Zhu Jun, Zhong Jingqiu, et al. Spatio-Temporal characteristics and evolution mechanism for the equalization of basic public service in island counties of China[J]. Economic Geography, 2021, 41(2): 11-22.] |

| [34] |

李学锋, 霍子文, 杨开忠. 中小城市城乡社区生活圈建设路径研究——以榆林市榆阳区为例[J]. 经济地理, 2021, 41(8): 81-88. [Li Xuefeng, Huo Ziwen, Yang Kaizhong. Construction path of urban and rural community life circle in small and medium-sized cities: A case study of Yuyang district of Yulin city[J]. Economic Geography, 2021, 41(8): 81-88.] |

| [35] |

孙平军, 王柯文. 中国东北三省城市收缩的识别及其类型划分[J]. 地理学报, 2021, 76(6): 1366-1379. [Sun Pingjun, Wang Kewen. Iden‐ tification and stage division of urban shrinkage in the three prov‐ inces of Northeast China[J]. Acta Geographica Sinica, 2021, 76(6): 1366-1379.] |

| [36] |

尹鹏, 王富喜, 段佩利. 中国基本公共服务效率与城镇化质量的时空耦合关系研究[J]. 地理科学, 2021, 41(4): 571-579. [Yin Peng, Wang Fuxi, Duan Peili. Spatial-temporal coupling relationship between basic public service efficiency and urbanization quality in China[J]. Scientia Geographica Sinica, 2021, 41(4): 571-579.] |

| [37] |

于伟, 吕晓, 宋金平. 山东省城镇化包容性发展的时空格局[J]. 地理研究, 2018, 37(2): 319-332. [Yu Wei, Lv Xiao, Song Jinping. The spatial and temporal patterns of inclusive development in the urbanization of Shandong province[J]. Geographical Research, 2018, 37(2): 319-332.] |

| [38] |

孙晓霞, 于潇. 东北地区"低生育率陷阱" 探析[J]. 人口学刊, 2021, 43(5): 29-38. [Sun Xiaoxia, Yu Xiao. Analysis on the "low fertility trap" in Northeast China[J]. Population Journal, 2021, 43(5): 29-38.] |

| [39] |

李智裕, 李影. 中国基本公共服务均等化的空间差异——以十九个城市群为样本[J]. 地方财政研究, 2020(8): 81-90, 96. [Li Zhiyu, Li Ying. Spatial differences in equalization of basic public services in China: A sample of nineteen urban agglomerations[J]. Sub National Fiscal Research, 2020(8): 81-90, 96.] |