2. 中国海洋大学国际事务与公共管理学院,青岛 266100

2. School of International Affairs and Public Administration, Ocean University of China, Qingdao 266100, China

全球化背景下,城市越来越成为区域乃至国家竞争的重要地理空间单元,并构成以人流、信息流、物流、资金流等流动要素为联系特征的城市网络空间结构,尤其是随着“流动空间”[1]这一新研究视角的出现与发展,一定程度上淡化了基于纵向层级逻辑关系的城市体系研究,而逐步转向基于横向网络化空间组织关系的城市网络研究[2]。这一研究趋势的转变,催生了城市与区域空间功能、形态与发展模式的变革[3],同时,Taylor等人提出的“中心流”理论[4]、Batty等人主张将城市视为网络节点和流的体系[5]等理论也进一步推动了城市网络研究范式的转变。

近年来,国内外学者基于企业组织及其联系领域开展了城市网络相关的实证研究,其视角主要集中于企业内部网络、企业间联系网络和企业外部网络[6],具体利用企业总部—分支联系(母子企业)[7-9]、企业分工合作关系[10, 11]以及独角兽企业的空间联系与分布[12-14]表征了城市空间组织结构特征。虽然国内外学者对城市网络进行了十分丰富的研究,但也存在一定的不足:一方面,由于中国城市正加速嵌入全国乃至全球空间生产网络,以及本身经济体态与对外联系的高速扩张,缺乏经济联系的传统属性数据已很难准确刻画动态的城市网络联系,亟需转变研究范式,建立城市间经济联系开展城市网络研究;另一方面,虽然基于企业在不同城市间的投资这一经济行为而建立城市联系逐渐成为新的研究方向[15-17],并且学界开展了相关研究[18-21],但是该研究尺度多集中于单一的全国尺度或某几个经济发达区域,并不能从尺度上移的国家整体层面和尺度下移的城市群/城市层面综合把握其空间联系,不利于揭示企业投资视角下的中国城市网络空间结构及其联系特征。

实体经济是一国经济的立身之本,也是促进国家经济发展、赢得国际经济竞争主动权的根基,先进制造业作为发展实体经济的关键,近年来得到各级政府的关注与支持。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中提到要巩固壮大实体经济根基,深入实施制造强国战略,培育先进制造业集群;同时,上海、浙江、天津等省市相继发布制造业“十四五”规划,推动制造业智能化、数字化转型。利用先进制造业异地城市投资数据,一方面有助于紧跟国家政策与把握先进制造业的空间布局,为研究城市联系开辟新的研究视角;另一方面克服了缺乏经济联系的传统属性数据的弊端,反映了城市间具体的经济联系。2020年我国工业增加值313071亿元,比上年增长2.4%,尤其是通用设备制造业增长5.1%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长7.7% 等先进制造业增长速度不仅抵御住新冠疫情的冲击,并表现出稳中向好的趋势。因此,本文基于2020年先进制造业数据,利用其在不同城市的投资数据,构建基于资本流动的中国城市联系网络,从空间形态、整体联系与局部联系层面对中国城市网络进行分析,以便得出不同于其他研究视角的新发现,先进制造业的空间布局与发展提供相关借鉴。

2 研究方法与数据来源 2.1 研究方法由于投资城市与被投资城市的投资方向、投资疏密等不同,因而构成了具有明显空间形态的先进制造业的投资联系网络。同时,在投资联系网络中各节点城市的整体联系由空间距离、集聚强度等不同因素影响而呈现不同特征。当前,城市群的发展为城市提供了新的载体支撑,集群化特征明显,进一步凸显了在投资网络中的研究意义。因此,本文从空间形态、整体联系和局部联系三个层面研究基于先进制造业投资的中国城市网络。

空间形态的分析主要借助ArcGIS软件对先进制造业在不同城市间的联系予以空间可视化表达,以此描述和探讨先进制造业投资下的中国城市网络空间形态与结构。

整体联系的分析主要是对先进制造业投资网络中城市联系强度的分析,分别从联系强度与集聚强度分析。联系强度(Ci)是指同该城市的先进制造业投资联系的城市数量之和,其公式为:

|

(1) |

式中:Cij取值1或0,表示城市i与城市j之间是否存在投资联系。

集聚强度(S m)反映某一个城市在区域联系网络中的流集聚能力,即该城市与其他城市先进制造业投资联系数量之和,其公式为:

|

(2) |

式中:Smi为城市m与其他城市的先进制造业投资联系数量之和;Sim为城市i与其他城市的先进制造业投资联系数量之和。

局部联系的分析主要通过UCINET 6.0软件,计算度数中心度、接近中心度,分析城市的首位联系与次位联系。度数中心度是指与该点直接相连的点数。节点城市度数中心度越大,该城市的核心性越高。度数中心度的测算公式表达为:

|

(3) |

式中:CD(ci)为度数中心度;aij为节点i和其他节点城市之间的有效投资联系数量。

接近中心度测量的是点与点之间的“距离”,是一种针对不受其他节点控制的测度。节点城市接近中心度值越大,越不易受其他节点城市的控制。接近中心度的测算公式可以表述为:

|

(4) |

式中:Ce(ci) 为接近中心度;dij为节点i和j之间的最短路径。

2.2 数据来源本文先进制造业投资数据来自企查查网站(https://www.qichacha.com/),该网站属于企业大数据交互平台,网站企业数据来源于国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/),其中包括中国各行业已登记注册企业,并提供企业工商信息、企业关联信息以及企业年报等即时详细数据。

详细数据说明:①原始数据:按注册资本在100万元以上,先进制造业企业类型为有限责任公司、股份有限公司、股份合作公司等,企业状态均为在业/存续等限定条件,自企查查官网获取2020年大陆先进制造业企业共9745家,其中包括该企业及被投资企业名称、企业地址、投资数额等具体信息;②整理数据:本文剔除了同一城市先进制造业投资联系,保留了企业在城市之间的投资联系,获得299个地级及以上城市①之间10132条有效投资联系数据,其中城市间投资联系与投资数额占总投资的41.48% 和36.69%;③数据验证及矩阵构建:首先,为防止统计与计算错误,随机抽取100家企业与国家企业信息查询系统进行人工核验,并随机抽取30个城市对相关投资信息进行复验,结果均保持一致;其次将同一城市先进制造业的投资金额及城市间投资联系进行累加,以地级及以上城市为研究单元构建299× 299地级及以上城市间的投资矩阵。

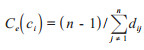

3 先进制造业投资网络的空间形态先进制造业投资表征了实体经济的空间发展方向,也进一步体现了中国城际空间联系,因此本节从城际投资网络的整体空间形态与层级空间形态阐释中国城市网络空间布局与形态。

3.1 先进制造业投资网络的整体空间形态将中国先进制造业的城市间投资数据用ArcGIS进行空间可视化表达,同时,也将各个城市的投融资(城市投资与被投资总额)总规模表示出来(图 1)。可以看出,各大城市之间建立了密切的先进制造业投资联系,基于先进制造业投资联系的中国城市网络形成了以国内重点城市(群)为支点、以“菱形”结构为主体框架的呈“V”字型偏右态的城市网络空间形态,并呈现显著的空间异质性与网络层级性特征。其中,我国华北、华东、华南以及中南等地区形成了跨区域交织的投资网络格局,而东北、西北以及青藏高原等地区投资密度较低。总体而言,中国先进制造业投资网络高度集聚于胡焕庸线东侧,与人口、经济空间高度吻合,东部沿海大城市与区域中心城市集聚特征显著,尤其是城市投融资规模和城际投资联系差异化与等级化十分突出。

|

图 1 中国先进制造业投资网络的整体空间形态 Fig.1 The Total Spatial Pattern of Advanced Manufacturing In‐ dustry Investment Network in China 注:基于自然资源部标准地图服务网站下载的审图号为GS(2019)1719号的标准地图制作,比例尺为1:4200万,底图无修改。下同。 |

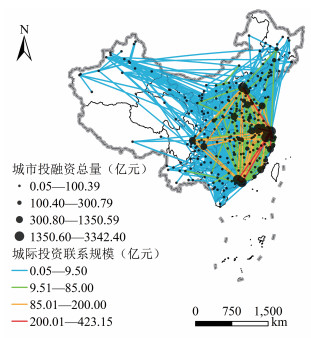

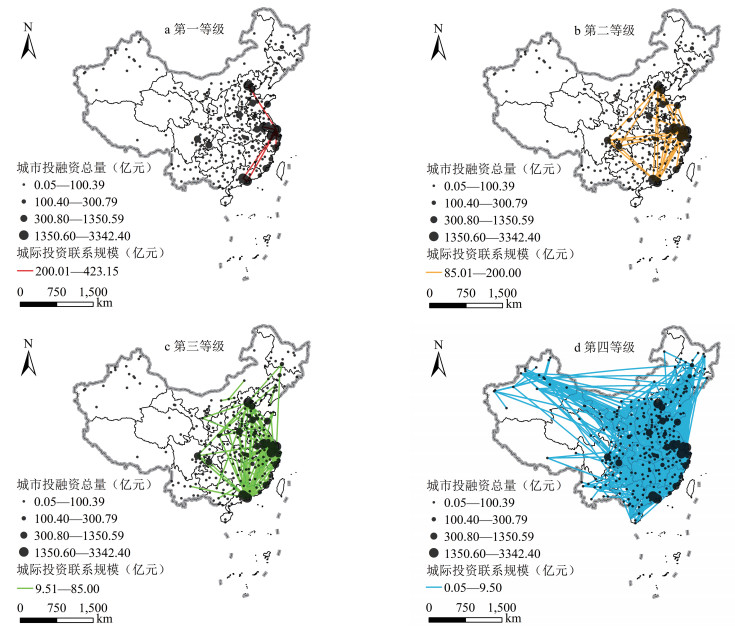

利用ArcGIS软件,通过运用自然间断点分级法将中国先进制造业投资数据按照城际投资联系与城市投融资总规模进行分级显示,共分为4个等级(图 2)。

|

图 2 中国先进制造业投资网络的层级空间形态 Fig.2 The Hierarchical Spatial Pattern of Advanced Manufacturing Industry Investment Network in China |

基于先进制造业投资流的第一等级城市网络空间形态主要形成了以上海为射点、以北京、广深为端点的“>”线状结构,除此之外,杭州、南京、温州、宁波等城市也出现在第一等级中(图 2a)。该等级在国家尺度上以超大型城市联系为主,上海、深圳、广州、北京在先进制造业投资体系中拥有绝对的优势与集聚强度。具体来看,由于北京的全国政治文化中心与上海的全国经济中心地位,使得这两个城市之间形成高强度的投资联系;广深在城市间形成投资联系的基础上,也与上海构成次强度的投资联系,在全国尺度上形成“>”的主体架构;值得注意的是,由于距离较近且同为同一城市群,依靠极强的经济联系使得杭州、南京、温州与宁波等城市与上海形成短距高强度投资联系,在空间形态上形成长三角地区的积聚性斑块结构。

第二等级的城市网络空间形态在全国尺度上形成了以北京—成渝—广深—沪宁杭为顶点的“菱形”空间结构,在区域尺度上则实现了华北、华东、华南以及西南等区域间的相互对接与连通,同时,也延伸出深圳→青岛、福州→厦门、上海→青岛、济南→北京等投资分支,丰富了第二等级的城市投资网络空间形态(图 2b)。从投资城市联系对来看,长三角地区拥有众多超大、特大城市,且拥有强大的工业基础能力,成为先进制造业投资最活跃的地区,资金投出城市与资金投入城市占据第二等级投资城市数量的44.4%和46.7%,并在区域内部形成了以南京—上海—宁波—合肥为顶点的等腰梯形空间形态,其中,苏州、杭州分属梯形的上下两边;值得注意的是,北京与青岛成为资金投入的主要北方城市,成渝作为国家中心城市迅速连接成网并融入第二等级的投资网络,成为西南地区先进制造业发展的集聚中心。此外,在菱形结构内又形成郑州、厦门、佛山、无锡、东莞、武汉等次节点城市,但东北、西北与青藏等地区城市与“菱形”投资网络结构缺乏连接。

第三等级的先进制造业投资网络得到明显的丰富与空间扩展,“菱形”主体架构内部得到充实,投资区域迅速延展至东北、中部地区,该等级投资网络主要由中东部大中城市构成,小城市参与程度低,在胡焕庸线东侧形成网络化交织的基本空间形态(图 2c)。该等级城市网络在区域尺度上形成了以长三角、珠三角、京津冀鲁为主要投资联系区域的团簇状空间形态,以及以成渝、郑州、武汉—南昌、福厦漳泉等城市为主的次核心投资区域联系格局;在投资联系方向上开始向东北、西北延伸,如哈尔滨、沈阳、大连、呼和浩特、银川等城市纳入先进制造业投资网络体系,同时由于科技和交通的迅猛发展,跨区域、长距离投资联系出现并纳入城市网络,如长春→上海。

第四等级的先进制造业投资网络覆盖了全国299个节点城市,进一步刻画了前三个等级的地级及以上城市间的关联程度与总体格局,使得城市网络总体呈“V”字型空间形态(图 2d)。从城市尺度来看,形成以大中城市带动中小城市的发展格局,其中新增大量东北、西北与西南地区城市,城市间形成多边投资联系,但投资规模较小;从区域尺度来看,东北、西北以及青藏地区内部城市建立投资联系并迅速融入全国投资网络体系,跨区域、长距离的投资在第二等级的基础上得到扩展,尤其是构建了华东与西北、华南与东北、东北与西北等区域的有效投资联系;从全国尺度来看,投资城市分布相对均衡,全国各大区域均在不同程度上建立投资联系,投资联系密集且集聚特征显著,由此形成“V”字型的投资网络空间形态,使复杂的网络化空间形态得到进一步加强。

4 先进制造业投资网络的整体空间联系本节基于城市间投资金额和投资联系,从空间距离、联系强度以及集聚强度等方面分析中国先进制造业投资网络的整体联系与空间布局。

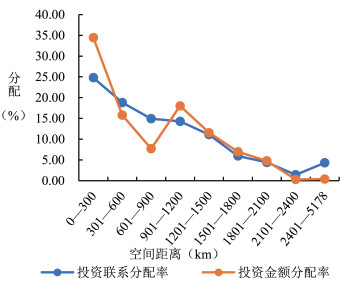

4.1 基于不同空间距离的投资联系综合考虑先进制造业投资距离以及相关影响因素,以城市群中心城市与外围城市距离作为单位区段[22],即划分0 —300 km、301—600 km、601—900 km、901—1200 km、1201—1500 km、1501—1800 km、1801—2100 km、2101— 2400 km和2401—5178 km 9个距离区段,并在此基础上,将中国先进制造业投资金额、投资联系与投资距离进行归类汇总(图 3)。

|

图 3 不同空间距离下中国先进制造业投资联系与投资金额分配 Fig.3 The Investment Linkage and Investment Amount Alloca‐ tion of Advanced Manufacturing Industry at Different Spatial Distance in China |

对不同空间距离下的中国先进制造业投资数据进行可视化表达,全国投资联系格局按空间距离呈偏右态分布。城市间先进制造业投资联系主要发生在0—300 km距离区段,该区段投资联系数量与投资金额占比为24.8% 和34.46%,从空间分布来看,投资联系主要发生在省内以及城市群内部,长三角城市群、珠三角城市群、京津冀城市群以及山东半岛城市群是主要投资区域。其次为301—600 km距离区段,该区段投资数量与投资金额占比为18.82% 和15.79%,投资数量降幅较小,但投资金额降幅较大,这是因为虽然跨省或邻近城市群投资往来较多,但增加区域多为中西部地区,经济实力偏弱。再次为901—1200 km距离区段,该区段投资联系数量与投资金额占比14.29% 与18.02%,跨区域投资布局显著且投资金额出现次高峰,这是因为该距离区段大致为京津冀、长三角、珠三角、成渝等城市群之间的距离,也刚好验证了投资联系的第一等级、第二等级的层级空间形态的合理性。空间距离在2100 km以上的投资联系很少,其总投资联系数量与投资金额占比为5.7% 与0.69%,投资规模与联系均为最小值,在空间分布上表现为东北—西北、东南—西北、东南—东北之间的投资联系。综上,中国先进制造业投资联系与投资金额变化趋势总体一致,其空间联系主要集中在0—1500 km距离区段,总占比分别为83.93%和87.58%,按照距离远近偏右态分布且具有明显的距离衰减特征。

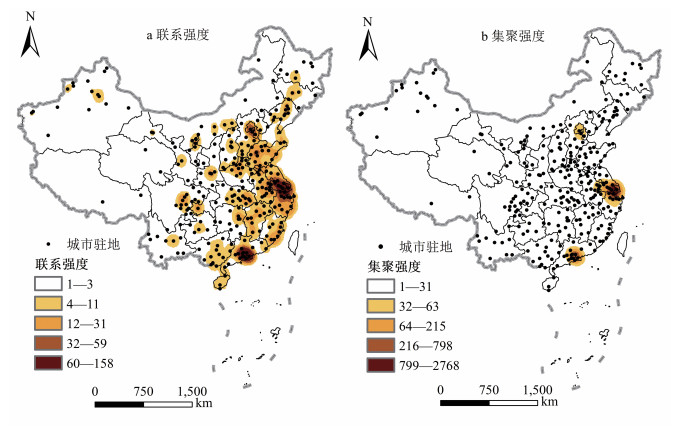

4.2 整体联系强度的投资空间格局中国先进制造业投资联系网络节点城市在全国尺度上呈现多中心、分散式空间格局,但在区域尺度上则具有集聚性特征。从联系强度来看(图 4a),东部沿海地区呈现出长三角、珠三角和京津冀三个核心枢纽区域,其中,上海、深圳、广州、北京等一线城市在先进制造业城市网络中具有超强联系强度,另外山东半岛城市群、厦漳泉城市群成为次核心枢纽区域;中部地区则以郑州、武汉、长沙、南昌等区域中心城市为核心构成中部地区枢纽;西部地区则出现了成渝、西安、银川、昆明和乌鲁木齐等中心枢纽城市,并与中东部城市建立投资联系;东北地区以哈尔滨、长春、沈阳和大连为核心城市,在区域内呈较高联系强度。通过联系强度,可以看出中国先进制造业投资网络主要以东部沿海大中城市尤其是大城市群为核心,而其他区域则呈团块状零星分布格局。

|

图 4 中国先进制造业投资流联系强度与集聚强度 Fig.4 The Connection Strength and Agglomeration Strength of Advanced Manufacturing Industry Investment Flows in China |

从集聚强度来看(图 4b),进一步凸显了中国先进制造业投资网络节点城市全国分散、局部区域集聚的空间格局特征。就全国尺度而言,集聚性较强的城市(群)斑块数量明显减少,尤其是中西部城市集聚强度显著下降,城市空间异质性更加突出,先进制造业中心城市偏右态分布特征得到验证;就区域尺度而言,长三角、珠三角、京津冀鲁地区的集聚性较强,具有较高强度的投资联系特征,与联系强度空间格局特征相一致;此外,东北、西北以及青藏地区缺乏集聚性较强的城市(群),先进制造业投资联系十分薄弱。综上,中国先进制造业投资联系强度与集聚强度在空间分布与联系特征上具有明显的一致性,共同表征了其大分散、小集聚的整体联系特征。

5 先进制造业投资网络的局部空间联系作为城市发展的重要依托,城市群成为中国新型城镇化发展的基本空间载体和全球空间生产与治理体系中的重要行动者,其发展态势能更好反映出中国城市网络联系程度与结构特征。基于此,本节将从中国城市群的空间结构、城市群首次位联系以及节点城市等层面分析先进制造业投资网络的局部空间联系。

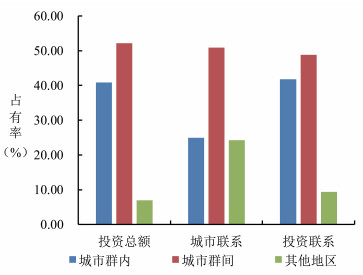

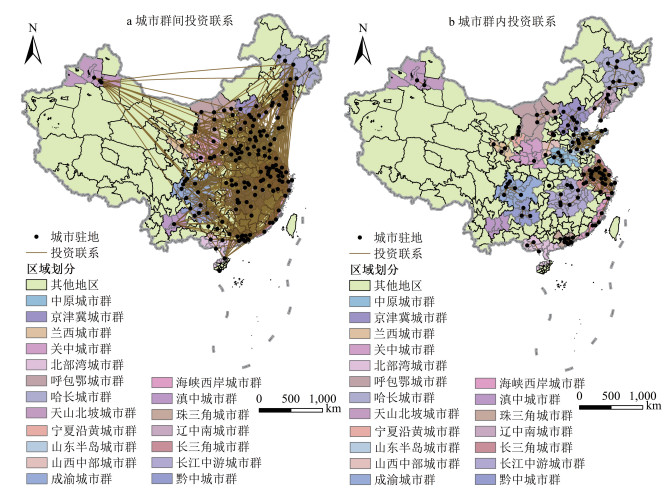

5.1 城市群投资空间网络结构《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出:“优化提升京津冀、长三角、珠三角、成渝、长江中游等城市群,发展壮大山东半岛、粤闽浙沿海、中原、关中平原、北部湾等城市群,培育发展哈长、辽中南、山西中部、黔中、滇中、呼包鄂榆、兰州—西宁、宁夏沿黄、天山北坡等城市群,”进而优化城市群内部空间结构,形成多中心、多层级的网络型城市群。根据统计数据,分析中国先进制造业投资总额、城市联系和投资联系的区域分布状态,可以看出城市群内部与城市群间分别占比40.84%、24.93%、41.83% 和52.21%、50.87%、48.83%,城市群内、外联系对先进制造业投资网络空间联系与布局有重要影响作用(图 5)。因此,下文以这19个城市群中的投资核心城市分析城市群内部以及城市群之间的投资联系。

|

图 5 中国先进制造业地区投资分布状况 Fig.5 The Regional Distribution of Advanced Manufacturing Industry Investment in China |

城市群间各项投资类别均占比50% 左右,建构了区域乃至全国城市投资网络的主体架构(图 6a)。长三角、珠三角、京津冀以及成渝城市群之间投资联系最为密切,形成的空间联系与上文提到的以北京—成渝—广深—沪宁杭为顶点的“菱形”空间主体结构相一致,另外,19个城市群之间建立的投资联系在空间形态上呈深“V”字型,且各城市群间具有较明显的空间异质性。天山北坡、哈长以及辽中南城市群与其他城市群均建立了中长距离的投资联系,尤其是天山北坡城市群表现的最为活跃;除与长三角、珠三角、京津冀等城市群建立主要投资联系外,受距离衰减影响,各大城市群均呈现强烈的就近投资联系特征。由此可以看出,城市群间形成了复杂化、网络化投资联系且建构了投资网络的主体架构,具体表现为中长距离指向性投资联系与中短距离就近投资联系的双重特征。

|

图 6 中国城市群内与城市群间先进制造业投资联系 Fig.6 The Investment Linkages of Advanced Manufacturing Industry within and among Urban Agglomerations in China |

先进制造业在城市群内部大都建立了密切的投资网络(图 6b)。从区域空间分布来看,基于优势地理区位、核心城市引领、良好创新环境以及雄厚的制造业基础等条件,长三角城市群成为中国先进制造业投资网络密度最大、城市联系最活跃的地区;珠三角和京津冀两大城市群内部均建立了城市互动式投资联系,并分别形成以广—深、北京为中心的双核和单核投资联系模式;作为首个区域性国家发展战略综合试验区,山东新旧动能转换以济南、青岛和烟台为核心、多点联动其他省内城市,推动山东半岛城市群构筑了密切的先进制造业投资联系网络;此外,成渝、长江中游、哈长等其他城市群内部均存在投资联系但联系数量偏少且缺乏核心城市引领,网络化结构不明显,其中天山北坡城市群仅存在一对城市投资联系;值得注意的是,滇中城市群与关中城市群内部缺少投资联系,对外投资依赖性较为突出。

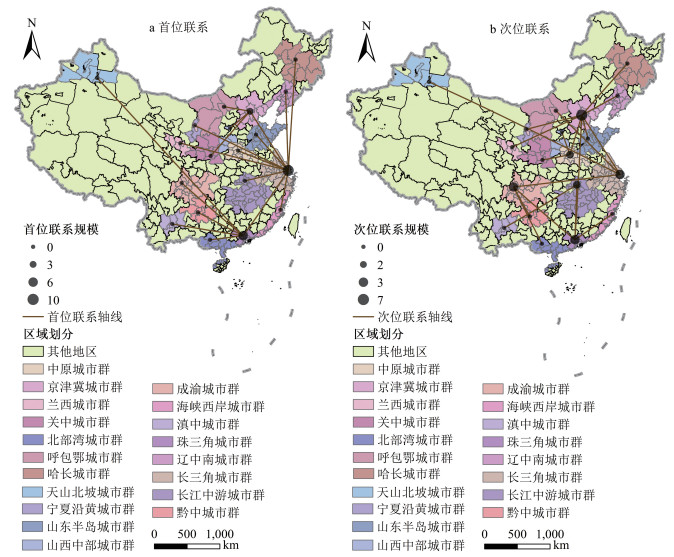

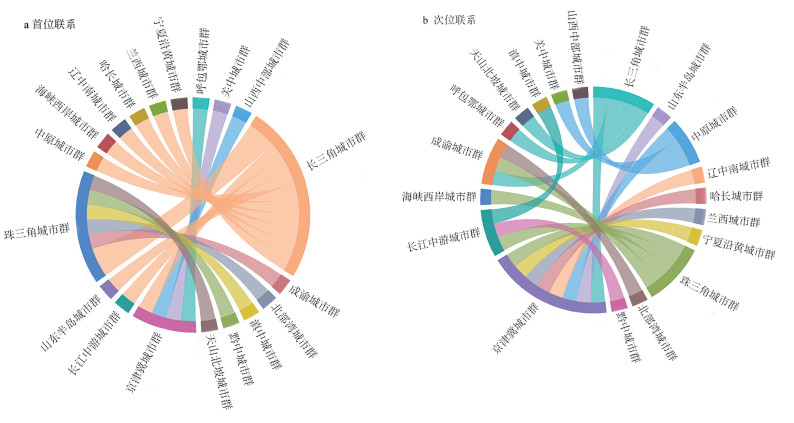

5.2 基于城市群间首位—次位联系的空间网络结构投资首次位联系可以直观反映中国先进制造业在城市群间的网络结构特征(图 7、图 8)。城市群间首位投资联系在分布上具有极强的空间集聚性,在方向上呈现较强的空间指向性(图 7a、图 8a)。具体而言,长三角城市群拥有10条首位联系线,涵盖了东部、中部、西部以及东北四大区域城市群,辐射联系范围最广,空间指向性最明确,空间集聚特征最显著且受距离衰减特性影响较小;珠三角城市群拥有6条首位联系线,与西部城市群建立密切投资联系;京津冀城市群是关中城市群、山西中部城市群和呼包鄂城市群的首位联系对象,区域邻近性特征显著。由此可见,由长三角、珠三角和京津冀城市群组成了中国先进制造业城市群间投资网络联系的“三核心”空间结构,并验证了其第一等级“>”型的空间形态。

|

图 7 中国城市群先进制造业投资首位—次位联系图 Fig.7 The Primary and Secondary Investment Linkages of Advanced Manufacturing Industry of Urban Agglomerations in China |

|

图 8 中国城市群先进制造业投资首位—次位联系弓弦图 Fig.8 The Bowstring Diagram of Primary and Secondary Investment Linkages of Advanced Manufacturing Industry of Urban Agglomerations in China |

城市群间次位投资联系在空间上呈多中心分布态势,投资联系复杂化与网络化特征更加突出(图 7b、图 8b)。京津冀城市群在次位联系中表现的较为突出,成为周边7个城市群次位联系的对象,呈散射状辐射周边区域,对中部和东北地区更具吸引力;长三角、珠三角、成渝、长江中游以及中原城市群也都成为其他城市的次位联系对象,城市群间网络交织化较为明显,多中心格局形成,且从空间布局上进一步佐证了中国先进制造业投资联系的“菱形”空间形态。总体来看,中国先进制造业城市群间投资联系由从首位联系的“三核心”网络结构演变为次位联系的“多中心”网络结构,空间交织的网络化态势得到加强,但结合首次位联系整体而言,依然以长三角、珠三角和京津冀城市群为引领,也从一定程度上证明了上述区域先进制造业处于领先地位。

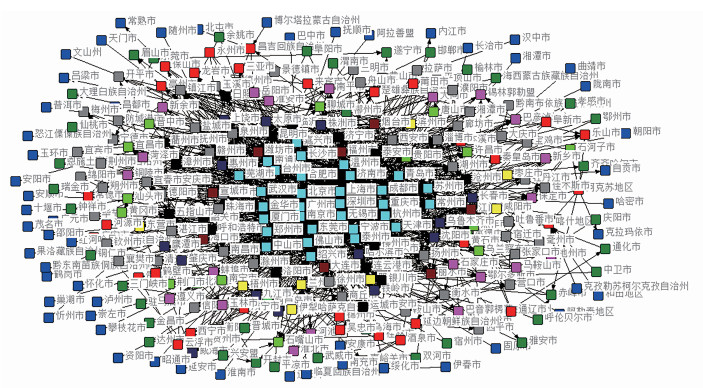

5.3 投资节点城市的空间联系为进一步刻画全国尺度以及城市群尺度中国先进制造业投资网络联系,本节采用了299个节点城市的投资联系矩阵,使用社会网络分析软件UNCINET 6.0测算其中心度,包括度数中心度与接近中心度,根据度数中心度利用Net‐ draw绘制投资联系的网络空间结构图(图 9、图 10),进而探究全国尺度以及城市群尺度中国先进制造业投资节点城市的空间联系与网络结构。

|

图 9 中国先进制造业投资节点城市“核心—边缘”结构形态 Fig.9 The Core-periphery Structure of Advanced Manufacturing Industry Investment Nodal Cities in China |

|

图 10 中国先进制造业投资节点城市网络层级结构形态 Fig.10 The Hierarchical Network Structure of Advanced Manufacturing Industry Investment Nodal Cities in China 注:节点越大,节点城市度数中心度越大,城市等级也越高。 |

图 9反映了中国先进制造业投资城市的“核心—边缘”结构的“圈层”空间形态特征。第一圈层主要由长三角、珠三角、京津冀、成渝等城市群中的核心—次核心城市和山东半岛城市群中的济南、青岛,中原城市群中的郑州,长江中游城市群中的武汉、长沙等核心城市组成,由此可以看出上述城市群内部投资联系的单中心与双中心结构特征显著;第二圈层城市数量增多,多为前述城市群中的边缘城市和关中城市群、呼包鄂城市群、哈长城市群、辽中南城市群、黔中城市群等中的核心城市组成,在该圈层的城市群内部形成单中心结构,并依赖核心城市与其他城市群建立投资联系;第三圈层由19个城市群剩余城市与非城市群城市组成,该圈层城市数量最多,但投资联系与投资金额所占比重最小,处于中国先进制造业投资联系网络的边缘地带。由此可见,中国先进制造业投资城市依托城市群在全国尺度上形成了明显的“核心—边缘”结构,并表现出较为明显的“圈层”网络结构与联系特征。

对中国先进制造业投资节点城市网络层级化处理,并结合接近中心度分析其空间联系(图 10)。第一层级仅包括上海、深圳、广州与北京四个城市,其接近中心度最高,在中国先进制造业投资节点城市中处于核心位置,受距离衰减特征影响较小且不受其他城市控制,而其所在的长三角、珠三角和京津冀在城市群间的投资联系中也表现出相似的联系特征;第二层级包括成都、重庆、杭州、南京、苏州、宁波、佛山、天津、东莞、济南和青岛等城市,其接近中心度较高,且多为副省级城市和新一线城市,除受第一层级城市控制外,在全国均建立广泛投资了联系,另外,该层级城市呈现明显的南多北少、东多西少的空间布局特征;第三层城市数量明显增多,分布较为广泛,多由长三角、珠三角、京津冀、成渝、山东半岛等城市群中次核心城市与其他城市群中的核心城市组成,该层级城市度数中心度与接近中心度均处于中等水平,是中国先进制造业投资网络中重要的节点联络城市;第四层级城市数量最多,分布最为广泛,但该层级城市度数中心度与接近中心度均处于最低水平,均普遍受到其他城市控制,因而该层级城市网络节点性较弱。综上,可以看出中国先进制造业投资节点城市形成了以长三角、珠三角和京津冀等城市群为核心,以成渝、山东半岛、长江中游城市群为次核心的向外(下)等级逐渐递减的“核心—边缘”圈层结构。

6 结论与讨论 6.1 结论本文以2020年中国城市先进制造业投资数据为研究对象,综合运用ArcGIS空间分析方法、社会网络分析方法,分别从城市空间形态、整体空间联系与局部空间联系探究了基于先进制造业投资流的中国城市网络空间联系与结构特征,尤其是在距离及城市群联系方面对中国城市网络进行了完善和补充,得出如下结论:

① 基于中国先进制造业投资的中国城市网络高度集聚于胡焕庸线东侧,与人口、经济空间高度吻合,形成以北京—成渝—广深—沪宁杭为顶点的“菱形”空间主体结架构的“V”字型空间形态,空间异质性与等级性明显。②中国先进制造业投资联系与金额在空间距离上的变化趋势总体一致,空间联系主要集中在0—1500 km距离区段,总占比分别为83.93%和87.58%,按照距离远近偏右态分布且具有明显的距离衰减特征;联系强度与集聚强度在空间分布与联系特征上具有明显的一致性,共同表征了中国先进制造业投资联系具有大分散、小集聚的整体联系特征。③城市群间形成了复杂化、网络化投资联系并建构了投资网络的主体架构,表现为中长距离指向性与中短距离就近投资联系的双重特征;长三角、珠三角、京津冀等城市群成为其他城市群首次位联系的对象,突出了上海、深圳、广州和北京等为主的“核心—边缘”结构联系特征。

6.2 讨论当前,基于先进制造业投资的中国城市网络总体上呈现较为稳固的空间形态与密切的空间联系,但从全国尺度来看,仍然存在不均衡的空间格局特征,因此基于前文研究,特提出如下建议:

① 基于北京—成渝—广深—沪宁杭为顶点的“菱形”空间主体结架构,构建涵盖大中城市的“投资廊道”,即依靠顶点城市的辐射带动能力对“菱形”空间内部城市形成投资覆盖,丰富城市总体空间形态;②依据国家政策支持,构建东西部城市的“点对点”投资互补格局,充分发挥双向城市对先进制造业在资金流、技术流、人才流和能源流的空间互动能力,破解空间距离难题,推动形成东西双向互济的投资联系格局;③应着力提升中西部城市群中心城市和省会的先进制造业能力,打造区域投资中心优势效能,依靠短距离优势在城市群内部的城市间以及相邻城市群间形成密切投资格局,推动中国城市网络空间格局的重心向西北方向平移,促进中国城市网络东中西布局的均衡化与合理化。

需要说明的是,本文主要对中国先进制造业投资流下的城市空间分布与联系研究,以微观数据表征宏观空间形态,虽然揭示了中国城市以及城市群内外空间布局与网络结构特征,但由于数据获取存在困难,仅对设定条件下的先进制造业投资数据进行分析,因而本文只能大致反映中国城市网络空间布局与结构特征,未来研究应挖掘更多投资数据予以充实。

注释:

① “299个地级及以上城市”包括我国现有293个地级市、4个直辖市以及为便于数据处理而保留但现已取消行政建制的山东莱芜和安徽巢湖两市,不含港澳台地区。

| [1] |

Castells M. Globalisation, networking, urbanization: Reflections on the spatial dynamics of the information age[J]. Urban Studies, 2010, 47(13): 2737-2745. DOI:10.1177/0042098010377365 |

| [2] |

胡国建, 陈传明, 金星星, 等. 中国城市体系网络化研究[J]. 地理学报, 2019, 74(4): 685-697. [Hu Guojian, Chen Chuanming, Jin Xingxing, et al. Research progress of networking of urban systems in China[J]. Acta Geographica Sinica, 2019, 74(4): 685-697.] |

| [3] |

Hall P G, Pain K. The Polycentric Metropolis: Learning from Mega city Regions in Europe[M]. London: Earthscan, 2006: 19-52.

|

| [4] |

Taylor P J, Hoyler M, Verbruggen R. External urban relational process: Introducing central flow theory to complement to central place theory[J]. Urban Studies, 2010, 47(13): 2803-2818. DOI:10.1177/0042098010377367 |

| [5] |

Batty M. The New Science of Cities[M]. Massachusetts: MIT Press, 2013: 496-518.

|

| [6] |

吴康, 方创琳, 赵渺希. 中国城市网络的空间组织及其复杂性结构特征[J]. 地理研究, 2015, 34(4): 711-728. [Wu Kang, Fang Chuanglin, Zhao Miaoxi. The spatial organization and structure complexity of Chinese intercity networks[J]. Geographical Research, 2015, 34(4): 711-728.] |

| [7] |

邹小华, 薛德升, 屈啸, 等. 转型期中国城市网络空间结构演变——基于商业银行分支机构网络的视角[J]. 人文地理, 2019, 34(05): 85-92. [Zou Xiaohua, Xue Desheng, Qu Xiao, et al. Changing spatial structure of China's urban network in transition: An analysis based on branch network of commercial banks in China[J]. Human Geography, 2019, 34(5): 85-92.] |

| [8] |

马学广, 李鲁奇. 中国城市网络化空间联系结构——基于银行网点数据的研究[J]. 地理科学进展, 2017, 36(4): 393-403. [Ma Xueguang, Li Luqi. Network spatial connection structure of Chinese cities based on bank branches data[J]. Progress in Geography, 2017, 36(4): 393-403.] |

| [9] |

王利, 祁德伟, 刘万波, 等. 基于上市母子企业角度下的城市网络关系分析——以辽宁省为例[J]. 资源开发与市场, 2021, 37(10): 1186- 1191, 1255. [Wang Li, Qi Dewei, Liu Wanbo, et al. Analysis of urban network relationship from the perspective of listed parents and subsidiary enterprises: A case study of Liaoning province[J]. Resource Development & Market, 2021, 37(10): 1186- 1191, 1255.] |

| [10] |

Pan F, Zhao S X, Wójcik D. The rise of venture capital centers in China: A spatial and network analysis[J]. Geoforum, 2016, 75: 148-158. |

| [11] |

马海涛, 方创琳. 基于企业微观视角的城市区域生产网络空间组织研究——以粤东城镇群服装生产为例[J]. 地理科学, 2011, 31(10): 1172-1180. [Ma Haitao, Fang Chuanglin. Spatial organization of production networks in city-region based on enterprises relationship: A case of apparel production in urban agglomeration of eastern Guangdong province[J]. Scientia Geographica Sinica, 2011, 31(10): 1172-1180.] |

| [12] |

张学艳, 周小虎, 王侨. 基于社会网络分析的独角兽企业关系网络研究[J]. 领导科学, 2021(24): 64-68. [Zhang Xueyan, Zhou Xiaohu, Wang Qiao. Research on unicorn enterprise relationship network based on social network analysis[J]. Leadership Science, 2021(24): 64-68.] |

| [13] |

周晓艳, 侯美玲, 李霄雯. 独角兽企业内部联系视角下中国城市创新网络空间结构研究[J]. 地理科学进展, 2020, 39(10): 1667-1676. [Zhou Xiaoyan, Hou Meiling, Li Xiaowen. Spatial structure of urban innovation network based on the Chinese unicorn company network[J]. Progress in Geography, 2020, 39(10): 1667-1676.] |

| [14] |

楚天骄, 宋韬. 中国独角兽企业的空间分布及其影响因素研究[J]. 世界地理研究, 2017, 26(6): 101-109. [Chu Tianjiao, Song Tao. Spatial distribution and influence factors of unicorn companies in China[J]. World Regional Studies, 2017, 26(6): 101-109.] |

| [15] |

Taylor P J. Specification of the word city network[J]. Geographical Analysis, 2001, 33(2): 181-194. |

| [16] |

Alderson A S, Beckfield J. Power and position in the world city system[J]. American Journal of Sociology, 2004, 109(4): 811-851. |

| [17] |

Martinus K, Sigler T J, Searle G, et al. Strategic globalizing centers and sub-network geometries: A social network analysis of multiscalar energy networks[J]. Geoforum, 2015, 64: 78-89. |

| [18] |

钱肖颖, 孙斌栋. 基于城际创业投资联系的中国城市网络结构和组织模式[J]. 地理研究, 2021, 40(2): 419-430. [Qian Xiaoying, Sun Bindong. The spatial structures and organization patterns of China's city network based on inter-city startup investments[J]. Geographical Research, 2021, 40(2): 419-430.] |

| [19] |

叶雅玲, 林文盛, 李振发, 等. 中国城市间投融资网络结构及其影响因素[J]. 世界地理研究, 2020, 29(2): 307-316. [Ye Yaling, Lin Wensheng, Li Zhenfa, et al. Spatial structure and influencing factors of urban investment and financing network in China[J]. World Regional Studies, 2020, 29(2): 307-316.] |

| [20] |

胡国建, 陆玉麒, 吴小影, 等. 基于企业间联系视角的长江经济带城市网络结构及其变化特征研究[J]. 人文地理, 2021, 36(2): 146-154. [Hu Guojian, Lu Yuqi, Wu Xiaoying, et al. Study on the urban network structure and its changing characteristics of the Yangtze River Economic Belt: Based on inter-firm linkages[J]. Human Geography, 2021, 36(2): 146-154.] |

| [21] |

李聪, 卢明华, 张金哲, 等. 京津冀城市群产业投资网络演变及影响因素研究[J]. 人文地理, 2022, 37(05): 162-170. [Li Cong, Lu Minghua, Zhang Jinzhe, et al. Evolution and influencing factors of industrial investment network in Beijing-Tianjin-Hebei urban agglomeration[J]. Human Geography, 2022, 37(5): 162-170.] |

| [22] |

黄征学. 城市群界定的标准研究[J]. 经济问题探索, 2014(8): 156-164. [Huang Zhengxue. Research on the standard of urban agglomeration definition[J]. Inquiry into Economic Issues, 2014(8): 156-164.] |