2. 中国科学院 地理科学与资源研究所,北京 100101

2. Institute of Geographic Sciences and Natural Resources Research, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China

2019年《关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》实施,构建了我国国土空间规划的总体框架,标志着我国进入以“多规合一”为引领的国土空间治理新时代[1-3]。在统一城乡国土空间用途管制的语境下,乡村地区国土空间治理作为国土空间治理体系的重要内容,被赋予统筹城乡发展,激活乡村振兴内生动力、提升乡村空间价值等使命,成为重构新时期乡村人地关系和地域模式的重要抓手[4-6]。中国乡村在政府“自上而下”和多元主体“自下而上”的乡村建设驱动下,正在经历不同程度的重构与转型[7, 8],其重构历程深刻地反映了乡村地区国土空间的治理过程与效应,厘清乡村重构过程与演化特征是构建国土空间治理体系的基础工程。

长期的城乡二元体制与空间分割,导致乡村空间始终处于城市化的阴影之中,地位逐渐边缘化和固化,乡村地区国土空间治理也处于被忽视状态,乡村空间利用陷入“人地分离”空间错配、资源开发混乱、权属关系不明等困境[9, 10]。当前,学者多从社会学、经济学等视角探析乡村治理困境及其释困路径[11, 12]。乡村地区国土空间治理理论构建还属于深化阶段,主要立足于土地综合整治、耕地保护、城乡建设用地增减挂钩等内容,尝试探索乡村转型发展的地域模式与优化策略,并从“三生”空间视角解构乡村发展路径[13-16]。面对国土空间治理体系改革的新机遇,乡村地区国土空间治理将成为统筹涉农政策平台,是优化城乡资源配置,重构乡村“三生”空间的着力点[6, 17]。十八届五中全会提出,以市县级行政区划为单元,建立由空间规划、用途管制、差异化绩效考核等内容构成的空间治理体系。县域作为统筹城乡社会经济发展的基本单元,是国民经济的重要构成,乡村振兴的本质是县域全面振兴[18, 19],以县域乡村为基本单元,剖析乡村地域系统演化过程与特征是构建区域国土空间治理体系的基础逻辑。据此,本文以贵州县域乡村为研究对象,尝试从社会、经济、空间层面解析贵州乡村重构过程特征,揭示区域国土空间治理背景下乡村重构的主要驱动因子与影响机理,探索国土空间治理体系下乡村重构的优化方案,以期为案例地国土空间创新实践提供有益参考。

贵州省地处西南腹地,全省面积17.61万平方公里,下辖3个自治州,6个地级市,88个县级行政区(2019年)。境内西高东低,主要由黔西高原区、黔中坝区、黔南石漠化区、黔北和黔东南丘陵山区四类地理单元构成,山地、丘陵占比92.5%,典型的山—坝地域结构导致城乡要素流动不畅,乡村多呈“孤岛式”分布。受自然条件限制,贵州社会、经济发展滞后,国家评定的贫困县占比曾高达80%,贫困治理一直是贵州省农村工作的重中之重,自“十二五”以来,扶贫开发力度空前,精准帮扶923万人脱贫,其中,易地扶贫搬迁192万人。在政府“输血”和“造血”式的帮扶以及东部地区经济增长的溢出效应影响下,贵州乡村地域系统发生剧烈变化。据全国第七次人口普查统计,贵州省人口城镇化率为53.15%,虽低于全国平均水平10.75个百分点,却较之2010年提高了19.34个百分点,城乡关系、乡村地区发展正处于快速的转型变革期。2018年,贵州省发起超常规农村产业革命,培育中药材等“十二大特色产业”,调整500亩以上坝区农业产业结构,推动脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接。由此可知,贫困治理、农地治理是贵州乡村地区落实国土空间治理的重要抓手,同时也是促进乡村转型发展的主要动力,因而,从国土空间治理视角出发,解析贵州乡村重构驱动机理与优化路径具有典型性。

2 研究思路与方法 2.1 国土空间治理视野下的乡村重构乡村空间作为国土空间治理体系的底层空间,由聚落、产业、文化等要素构成,是反映乡村社会经济活动的人地耦合系统,具有构成要素多元、时空尺度嵌套等特征[20-22]。乡村地区国土空间治理以乡村空间为治理对象,囊括物质空间治理以及其所承载的社会经济关系、文化价值等非物质空间治理[3, 6, 21],是通过空间战略布局与要素配置,优化国土空间开发格局,促进国家治理目标实现的制度安排与行动过程[23, 24]。快速的工业化、城镇化冲击,造就了凋敝的乡村空间,城乡发展不平衡,乡村发展不充分成为当下国土空间治理亟需解决的首要问题。自改革开放以来,贫困治理、生态治理、土地综合整治与农地治理相继成为乡村地区国土空间治理的主要手段。“中国农村扶贫开发纲要”统筹规划14个集中连片贫困区,建构“老少边困”扶贫机制消除农村绝对贫困空间;流域生态治理积极推动区域生态修复与经济高质量发展;城乡建设用地增减挂钩、土地规模流转与特色农业产业培育探索完善农村土地制度,统筹城乡发展,提升乡村空间价值。这些战略布局与政策措施的落实不断地重塑着广大农村地区的人地关系,重组乡村要素资源,重构乡村地域系统结构与功能,本质上都是政府通过对乡村的空间治理来调整乡村“人、地、业”关系,推动乡村地域系统各要素实现协调发展目标。

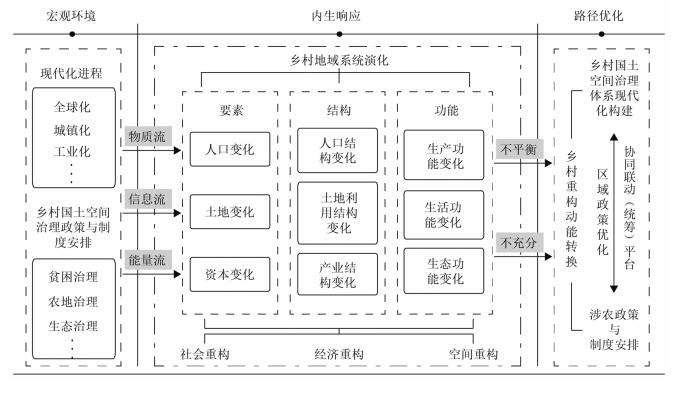

乡村国土空间治理与乡村重构具有天然共同性,乡村国土空间治理以打破空间障碍为着力点,是乡村重构的应有之义。乡村重构是乡村地域系统在外源影响因素驱动下,乡村显性物质空间及其所承载的社会经济系统等隐性空间中各要素的重组与变化[25, 26]。从系统科学的视角解析,乡村重构是对乡村地域系统的要素、结构和功能进行人为干预和调控,完成乡村地域系统由非良性状态向良性状态发生质变的政策手段和战略手段[27, 28];从演化的视角看,乡村重构又是乡村地域系统通过量变积累实现乡村地域功能提质升级的过程[13, 29]。乡村重构的根本动力源自于现代性[30],具体表现为现代化进程中的全球化、城镇化、工业化以及国家治理体系与治理能力的现代化[31, 32]。国外学者从全球化背景出发,重新定义乡村及其重构响应机制[33, 34]。国内学者更关注城镇化背景下乡村空间重构过程与驱动机制[35-37]、区域模式与优化调控[38-40],以东部沿海地区乡村重构研究居多,从空间治理或国家治理现代化视角探讨乡村重构及其路径优化的研究仍待深化。基于中国特殊国情,乡村发展深受国家政策制度安排与区域国土空间开发战略影响,贫困治理、土地整治与农业结构调整等政策体系对乡村重构具有重大影响。据此,中国的乡村重构是乡村地域系统在工业化、城镇化以及区域政策与制度安排等外源因子的驱动下,与外部系统进行不断的物质、信息、能量交换,促使乡村社会、经济、空间结构发生变化的过程[8, 13, 41],其中,区域政策与制度安排是推动乡村重构的逻辑必然,通过完善乡村国土空间治理体系,破解乡村资源要素配置困境;推进区域国土空间规划与开发,促进乡村空间价值转换是实现乡村振兴的重要手段(图 1)。

|

图 1 国土空间治理背景下的乡村重构分析框架 Fig.1 Analysis Framework of Rural Restructuring under the Background of Territorial Governance |

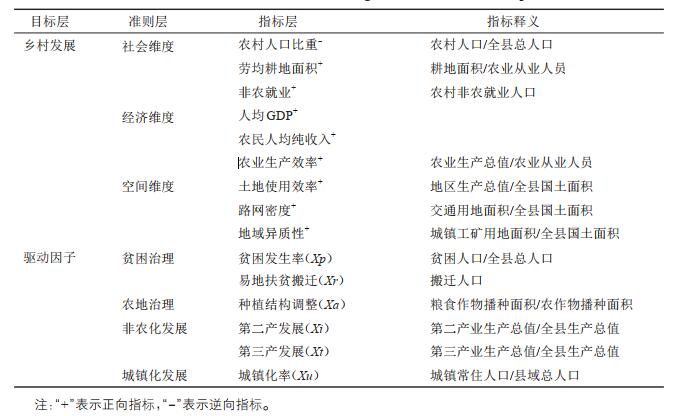

乡村重构是相对的、动态的概念,强度大小与研究时段的乡村发展水平紧密相关,参考屠爽爽乡村重构评价方法,通过构建乡村发展评价指标体系测量乡村重构指数[8]。对于评价体系中的正向指标P,若存在P(t2)/P(t1) > 1,表明该指标发生乡村重构,记其比值为(t2-t1)时段的重构值,反之则未发生乡村重构,记其重构值为0;同理,对于负向指标N,若存在N(t1)/N(t2) > 1,表明该项指标发生乡村重构,记其比值为(t2-t1)时段的重构值,反之则未发生乡村重构,记其重构值为0。现代化进程引致的乡村重构主要表现为乡村经济、社会等多维空间重构,从乡村土地空间利用、经济发展、社会发展三个维度构建乡村发展评价指标体系[8, 13],并综合考虑乡村国土空间治理政策“推力”和城镇化等现代化驱动力对乡村发展的影响,从政府贫困治理政策、城镇化发展等方面构建乡村发展驱动因子。遵循指标的可获得性与代表性原则,选取7项一级指标15项二级指标(表1),测算乡村发展水平与乡村重构强度指数,进而剖析乡村重构影响机理。

| 表 1 乡村发展评价指标体系与驱动因子 Tab.1 Evaluation Indexes and Influencing Factors of Rural Development |

乡村社会、经济、空间重构主要体现为乡村地域系统中人、地、业核心要素的变化。因此,从乡村人口流动及其生计变化,农业生产效率与经济水平,土地隐形与显性利用等方面构建乡村发展评价指标体系。其中,选取乡村人口比重、劳均耕地面积、非农就业人口等表征乡村人口流动、生计变迁的指标来测量乡村社会发展水平;选取人均GDP、农民人均纯收入、农业劳动力生产效率等表征乡村经济、农业发展水平的指标来测量乡村经济发展水平;土地利用显性、隐形形态是乡村空间变化的投影,选取土地使用效率、路网密度、城镇工矿用地等表征土地利用强度的指标来量化乡村空间利用与异化水平。综合考虑贫困治理、农地治理等区域国土空间治理政策带来的空间治理效应和以城镇化为代表的现代性因素,选取贫困发生率、易地扶贫搬迁人口度量区域治贫政策对乡村重构的冲击与影响;在农地治理方面,基于当地政府长期致力于提高耕地利用效益,持续推进农业结构调整与优化,扩大山地特色农业种植面积的政策持续性考虑,选取粮食种植面积占比来表征农业种植结构调整,体现政府农地治理效应;非农化发展是衡量区域经济现代化程度的具体指标,对区域人口就业与生计具有重要影响,因此,选取第二产业产值比重、第三产业产值比重来解析现代化宏观背景对乡村重构的影响;选取常住人口城镇化率表征城镇化水平,解析城乡要素流动对乡村重构的影响机理。

2.3 研究方法与数据来源 2.3.1 研究方法利用熵权法与加权求和等方法评价贵州乡村发展与重构时空变化特征;利用地理探测器模型探测驱动因子对乡村发展的影响,揭示乡村重构的影响机理,提出优化路径。

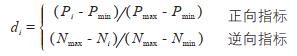

(1)指标数据无量纲化。通过离差标准化法消除指标数据量纲,公式如下:

|

(1) |

式中,di是标准化处理后的无量纲数据,取值范围在[0, 1];Pi是正向指标原始数据,Ni是负向指标原始数据;max、min分别是原始数据中的最大值与最小值。

(2)乡村发展指数测度。首先,利用熵值法[42]分别确定乡村社会、经济、空间维度中各指标的权重;其次,确定社会、经济、空间各维度在乡村综合发展指数测度中的权重;最后,通过指标加权求和获得乡村各维度发展指数值及综合发展指数值,公式如下:

|

(2) |

|

(3) |

式中,Di是乡村i维度发展指数,wij表示i维度j指标的权重,RD为乡村综合发展指数,vi表示i维度在乡村综合发展指数中的权重。

(3)乡村重构指数测度。通过对乡村发展评价指标数据处理获得乡村重构评价指标数据,利用熵值法、加权求和等方法测算乡村社会、经济、空间以及综合重构指数,其测算方式与乡村发展指数一致。

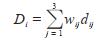

(4)驱动因子影响力探测。通过地理探测器中的因子探测和交互作用探测[43],解析外源驱动因子对乡村发展与重构的影响机理,公式如下:

|

(4) |

式中,q是因子探测值,表示自变量对因变量的空间分异性的解释程度,本研究中是指外源驱动因子对乡村发展指数的空间分异的解释程度,取值范围在[0, 1],其值越大说明驱动因子对乡村发展的空间分异的影响力越强;n是研究区域样本数,即贵州省县域数;h=1,2,…,r是乡村发展指数或驱动因子的分层,nh是第h层的样本数;δ2是研究区域乡村发展指数的方差,δh2是分层h中乡村发展指数的方差。

交互作用探测用于判断两个驱动因子共同作用于乡村发展指数的空间分异时,其影响力是否会削弱或增强,并剖析影响乡村重构的主导交互因子。设驱动因子x1、x2交互作用的影响力为

若

若

若

若

若

本文以2019年贵州省县域行政区划为基底,剔除市辖区以及数据缺失的仁怀市,最终确定69个县及县级市为研究对象。文中主要社会、经济指标数据来源于贵州省各市(州)和各县的统计年鉴及《贵州省统计年鉴》(2001、2011、2020);土地利用数据来源于中国科学院资源环境数据中心(www.resdc.cn)和地理数据云(www.gscloud.cn)landsat TM/ETM/OLI解译数据(2000、2010、2019)。为消除经济指标的价格变化影响,以2000年为基期折算相关经济数据的可比价。

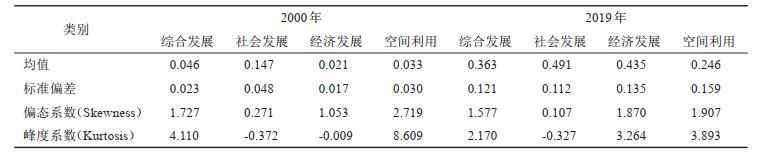

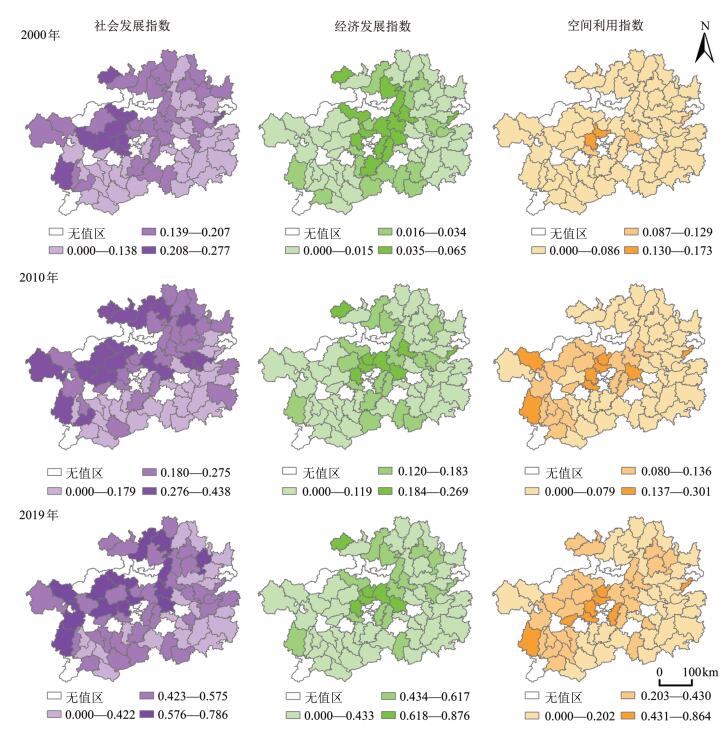

3 乡村重构时空特征与影响机理 3.1 乡村发展时空特征2000—2019年,贵州乡村综合发展指数均值从0.046增长至0.363,标准偏差从0.023增长至0.121,离群数据增加,虽然偏态系数、峰度系数所有下降,但其系数值仍处于较高水平,反映了贵州乡村发展从低水平的均质发展向较高水平异质化发展的过渡趋势(表 2)。从分维度发展指数均值看,社会发展指数增长最快,从2000年0.147增长至2019年0.491,经济发展指数次之。研究期,各维度指标数据的离群程度均有所增加,表明贵州乡村社会、经济与空间维度均存在异质化发展态势。通过乡村发展指数均值的时段贡献率分析,乡村综合发展指数,社会、经济发展指数,空间利用指数在2000—2010年时段贡献率分别仅为整个研究时段的24.59%、21.51%、25.03%、25.63%;2010—2019年各维度时段贡献率均超过74%,说明贵州乡村发展基础差,2010年后才开始步入快速发展通道。这与区域国土空间治理政策制度安排存在密切关联,在“十二五”至“十三五”期间,扶贫开发是贵州“第一民生工程”,政府侧重于农地整治与农业结构优化、基础设施建设,如农业种植结构调整有效提高了农业市场化水平;“县县通高速”、“村村通油路”的实现极大地促进了城乡要素流动等,导致乡村地域系统要素出现剧烈变化。由此推测,贫困治理与农地整治等涉农政策制度安排是影响研究期乡村发展的关键性因素。各维度发展变化特征如下(图 2):

| 表 2 贵州省2000年与2019年乡村发展水平统计表 Tab.2 Statistics of Rural Development Level in Guizhou in 2000 and 2019 |

|

图 2 2000—2019年贵州省乡村分维度发展指数的时空分布 Fig.2 Spatial-Temporal Pattern of Guizhou Rural Sub-Dimensional Development Index in 2000 to 2019 |

(1)乡村社会发展水平较高,存在空间分异特征。2000年社会发展水平较高县主要分布在黔中贵阳与毕节、安顺接壤地区,零星散布于黔北赤水市、黔西盘州市以及黔东玉屏县,其指数在0.208至0.277之间。到2010年,全省乡村社会发展指数有所上升,北部地区表现较为活跃。到2019年,社会发展指数有了极大提升,社会活跃度由北向南扩散,高值区呈“两带一环”分布:黔西部毕节赫章县、六盘水地区,黔中东部遵义桐梓县、正安县、湄潭县、瓮安县以及黔南州福泉市分别呈“L”带状分布;黔中部环绕毕节黔西市周边县呈环状分布。次高值区由黔中地区分别向黔东南州东北部地区、遵义地区、毕节西北部地区延伸。黔东南州东南部、铜仁东部、黔西南州西南部地区社会发展指数略低,但仍有长足增长。

(2)乡村经济指数式增长,具有极化发展态势。2000年全省县域经济发展水平低下,内部差异极小,贵阳、遵义地区经济发展指数略高,但最高值仍未达到0.1,全省乡村经济处于极低速的同质化发展水平。到2010年全省乡村经济发展指数有所提升,以中部增速最为明显,但由于起点低,整体发展仍处于较低水平。到2019年,县域经济发展水平全面提升,出现极化发展趋势:贵阳周边地区形成乡村经济增长极,区域乡村经济发展指数取值区间在0.618 —0.875;遵义市辖区周边地区构成次高值区(0.433— 0.618)。

(3)乡村空间利用滞后,从均质化低水平利用向异质化利用转变。2000年全省县域空间利用处于较低水平,除贵阳市所辖修文、清镇两县(市)的空间利用指数在0.130 —0.173区间外,其余地区空间利用指数低于0.1。到2010年全省乡村空间利用仍处于较低水平,整个东部、南部地区的空间利用指数未产生明显变化,黔中地区、西南地区略有提升。到2019年,全省县域空间利用指数大幅度提升,差异化发展趋势显现:贵阳周边地区以及盘州市、玉屏县构成高值增长区,其乡村空间利用指数均值为0.61;以毕节中部地区为中心分别向遵义、六盘水方向延伸形成“S”型次增长区(0.203—0.430);其余县域的乡村空间利用虽得到提升但仍处于较低水平。乡村空间利用格局直观反映了贵州山—坝地域系统人地关系特征,黔中地势较为平坦,资源富集,人口密集,土地开发利用程度高,而边缘山区乡村地域系统孤立封闭,人口稀疏,受资源环境限制,土地利用效率低下。

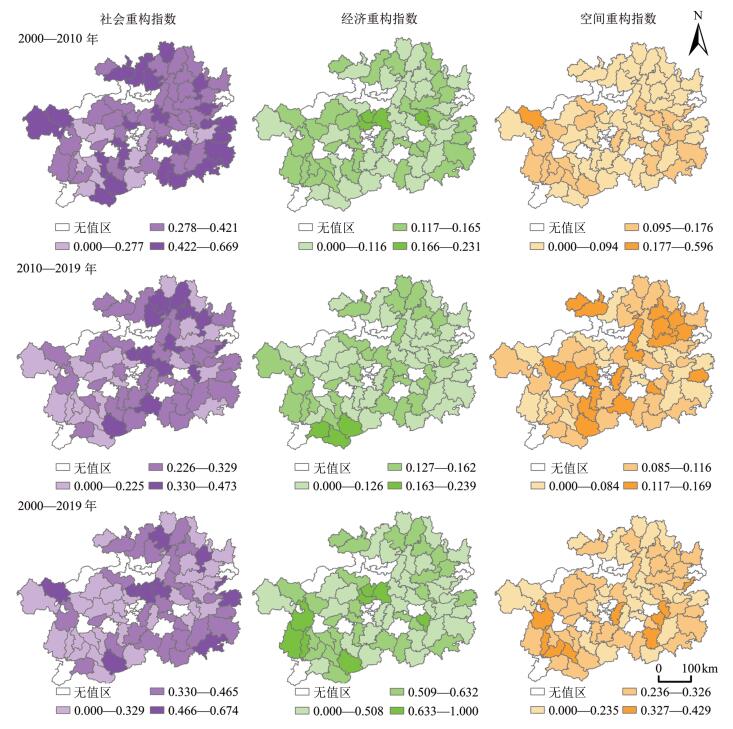

3.2 乡村重构时空特征研究期,贵州乡村发展指数长足增长,乡村重构应发生相应变化。根据乡村发展的阶段性特征,分别测算了2000—2010年、2010—2019年、2000—2019年三个时段的乡村综合重构及其分维重构指数。由于乡村发展平均增速在2000—2010年与2010—2019年的差异较小,导致两个阶段的综合重构指数差异较小,均值分别为0.146和0.133,属于较低水平的均质重构,但2000—2010年综合重构均值的峰度系数为20.70,偏度系数为3.46,表明该时段仅有少数地区的综合重构水平较高,其余大部分地区的综合重构强度偏低,存在极化现象。2000—2019年的综合重构指数均值为0.395,标准差为0.061,偏度和峰度系数分别为0.695和0.749,由此可知,贵州乡村重构强度随时间推移不断增强,并在整个研究时段存在异质化重构趋势。

从分维度重构指数看,2000—2010年社会、经济、空间重构指数均值分别是0.399、0.123和0.097;2010—2019年社会、经济、空间重构指数均值分别是0.262、0.128、0.102,短期内社会重构水平最高、经济重构次之。但从2000—2019年整个研究时段看,经济重构指数均值为0.533,社会重构指数均值为0.346,空间重构指数均值为0.264。这表明以人口要素为核心的乡村社会子系统运行较为活跃,而社会重构指数在不同时段的下降趋势说明了区域涉农、治贫政策对人口回流、农业就业等方面的影响;短期经济重构指数均值较小,但随着样本周期加长,指数均值急剧上升,这与县域经济起点低,指数增长、内部极化等特征密切相关;尽管空间重构较为滞后,却也存在增长态势。各维度重构时空特征分析如下(图 3):

|

图 3 贵州省不同时段乡村分维度重构指数的时空分布 Fig.3 Spatial-Temporal Pattern of Rural Sub-Dimensional Restructuring Index at Different Stages in Guizhou |

(1)乡村社会重构强度较高,存在异质化重构特征。2000—2010年有43.48% 县的社会重构指数值高于平均值,高值区主要集中在贵阳、遵义等市(州)中心城市周边以及与周边省份接壤地区。2010—2019年社会重构强度有所下降,但有68.12% 县的社会重构指数值高于均值,社会重构活跃地区主要聚集在以遵义、贵阳、安顺为界的中东部地区。纵观整个研究时段,52.17% 县的社会重构指数值高于均值,异质化重构特征明显:少数高值区零星分布于黔中与全省边缘;次高值区主要分布在遵义市北部和黔东南州东南部;铜仁、毕节与黔西南三市(州)大部分地区的社会重构强度略低。

(2)乡村经济指数增长,导致不同研究时段的经济重构强度差异较大。对比2000—2010年、2010—2019年与2000—2019年乡村经济重构指数可知,短时段的经济重构指数值较小,而长时段的经济重构指数值波动更大。尽管2000—2010年与2010—2019年经济重构指数值的取值范围相近,却在空间分布上存在明显差异。2000—2010年贵阳下辖开阳、息烽、修文和黔东南州施秉四县经济重构水平略高于其余地区;全省46.38% 县的经济重构指数值高于均值,这些县主要位于贵州东南部、西南部两省交界和各市(州)市辖区周边。2010—2019年县域经济重构格局发生显著变化,黔西南州望谟、册亨、安龙三县经济重构强度领先全省,六盘水地区以及与其相邻的普安、晴隆二县经济重构指数持续稳定,黔中地区乡村经济重构指数值小幅度下降,全省高于指数均值的县下降至40.58%。从长时段看,2000—2019年全省乡村经济重构指数整体提升,56.52% 县的经济重构指数取值范围在最小值0.380与均值0.533之间:经济重构高值区包括六盘水地区、贵阳下辖开阳、修文、息烽三县以及雷山县、望谟县;次高值区分布较为零散,主要包括黔中地区,黔西南大部分县以及铜仁德江、印江、江口、石阡四县和遵义务川、正安二县。

(3)乡村空间重构强度较低,总体利用滞后。乡村空间重构强度较低,三个时段的空间重构指数均值分别为0.097、0.102、0.264。2000—2010年全省大部分县的空间重构指数低于0.094,仅有34.78% 县的重构指数值超过均值,大部分地区的空间重构处于停滞状态。2010—2019年空间重构指数超过均值的比例提升至46.38%,空间重构向异质化方向演变,高值区主要集中在黔中地带,铜仁地区、遵义北部。从长时段看,2000—2019年空间重构指数有所提升,有43.49% 县的重构指数值高于均值,但重构指数较高县的数量较少,分别分布在东南和西南方向。总体上,铜仁地区、黔中地区、六盘水地区和黔西南地区空间重构较为活跃。

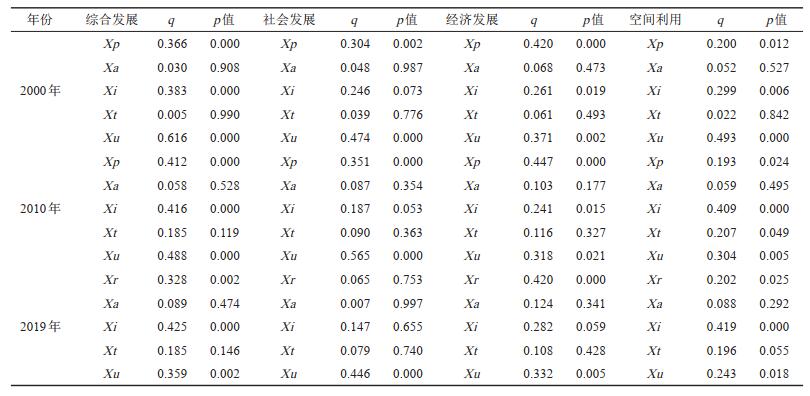

3.3 乡村重构影响机理乡村重构是衡量某时段乡村地域系统要素变化强度的指标,其指数大小与研究时段乡村发展水平密切相关,可通过探测驱动因子对乡村发展的影响解析乡村重构驱动机理。选取2000年、2010年和2019年三期数据,利用地理探测器模型,以贫困发生率(Xp)、易地扶贫搬迁人口(Xr)、第二产业比重(Xi)、第三产业比重(Xt)、粮食播种面积占比(Xa)和城镇化(Xu)五项指标为自变量,分别以综合发展指数、社会发展指数、经济发展指数、空间利用指数为因变量进行因子探测和交互作用探测,以此解析外源驱动因子对贵州乡村重构的影响机理。由于贵州在“十三五”期间开始实施易地扶贫搬迁,2019年大部分县(市)已完成脱贫攻坚任务,因此,在因子探测时,2000年和2010年两期使用贫困发生率来表征治贫成效,2019年使用易地扶贫搬迁数据表征治贫成效。

3.3.1 单因子探测根据因子探测,贵州乡村发展不存在主导驱动因子。对比驱动因子的影响力发现,城镇化对乡村发展具有重要影响,能够对乡村综合发展提供至少35.9%的解释水平,说明长期以来人口乡城流动带来的城镇常住人口增加在一定程度上优化了城乡空间结构,推动了贵州乡村重构。但贵州县域发展普遍存在经济体量小,过度土地开发等问题,城镇化扩张最终导致产城发展失衡,这种无法吸纳更多乡村人口就业,以生活为目的的城镇化在非农就业提升不足的情况下可持续性逐渐降低,对乡村结构调控影响不断减弱。此外,贫困治理和第二产业也是推动乡村发展的关键因素,至少在32.8%水平上解释了乡村的综合发展,且第二产业对乡村综合发展的影响不断提升,由此可见,非农产业扩张是影响乡村重构的另一重要因素。第三产业、农地治理对乡村发展无显著影响,说明贵州县域经济、社会现代化程度较低,国土空间治理体系建设滞后,国土空间治理能力薄弱,以农地治理为核心内容的乡村国土空间治理手段对乡村空间利用不足,未对乡村地域系统资源要素整合,功能结构优化发挥作用。具体因子探测如下(表 3):

| 表 3 驱动因子对贵州省乡村发展的影响力探测 Tab.3 Influencing of Driving Factors on Rural Development in Guizhou |

(1)乡村社会发展的关键动力来源于城镇化。从驱动因子对三期乡村社会发展的影响力看,城镇化对乡村社会发展的影响力最高,至少在44.6%水平上解释了乡村社会发展的空间分异。同时,从城镇化的指标释义可以看出贵州省的县域城镇化并不是通过产业经济发展,对劳动力产生聚集能力,来推动城镇空间扩张,而是以子女教育、改善居住条件为目的的“生活型”城镇化。此类城镇化通常以代际分工、跨区就业为主,最终形成了农村人口“亦城亦农”城乡两栖的局面,这也从侧面说明了异地工业化对贵州乡村重构的驱动作用。

(2)乡村经济发展依赖于扶贫支持。贫困治理两项指标能够解释42% 以上的乡村经济发展的空间分异,这说明扶贫开发是农村居民收入增长、经济发展的关键因素,侧面也反映出贵州县域经济发展主要是依靠政府投资推动,经济体量较小,发展活力不足等问题。城镇化对乡村经济发展的驱动作用同样显著,其解释水平在31.8%以上,在一定程度上体现了现代化进程中区外经济发展的溢出效应通过人口流动传导机制带动了落后地区的经济发展。

(3)乡村空间利用受非农产业发展影响。第二产业对乡村空间利用变化具有显著影响,且影响力在不断上升,说明产业发展带来的非农空间扩展是乡村空间重构的主要动力。贫困治理、城镇化对乡村空间利用变化存在一定影响,但影响力不断下降,侧面说明了以扶贫开发为导向的国土空间治理效应有限,缺乏产业支撑的城镇化难以充分发挥对乡村的辐射带动作用。

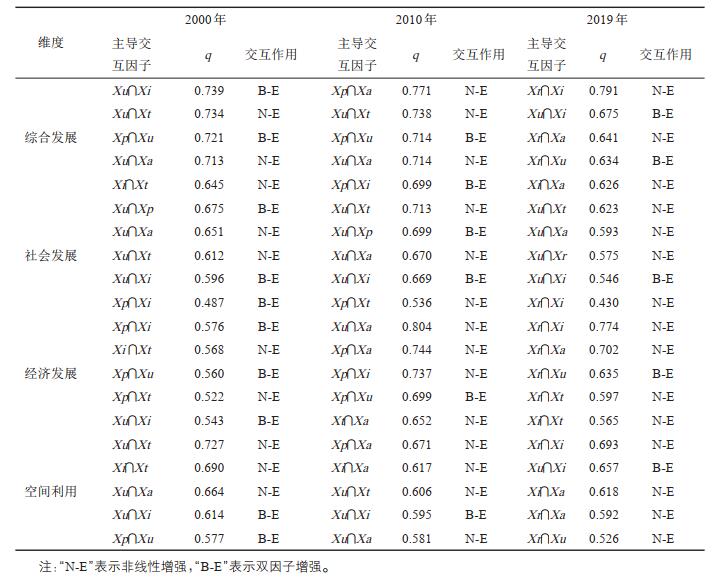

3.3.2 多因子交互探测通过两因子交互作用探测,进一步分析乡村发展空间分异的综合影响因素。如表 4所示,交互因子之间均存在双因子增强或非线性增强的关系,表明驱动因子综合作用的影响力大于单因子的影响力,贵州乡村重构更多的是受多因子共同驱动。从乡村综合发展看,贫困治理与其他因子的交互作用在研究期的影响力不断上升,其最高交互作用的解释力为79.1%,贫困治理主导下的因子交互作用是乡村重构的动力机制。尽管城镇化与非农产业的交互作用在逐年下降,但其最低解释力在67.5%,仍是乡村重构的关键动力。值得注意的是,在三期数据分析中,农地治理与其他因子的交互值均较高,其中,农地治理与贫困治理的交互作用的解释力在77.5%。说明贵州乡村国土空间治理主要通过扶贫开发手段统筹涉农政策,联动城镇化与非农化发展,综合推动了乡村的重构。具体交互作用探测如下:

| 表 4 驱动因子对贵州省乡村发展的交互作用探测 Tab.4 The Interaction of Driving Factors on Rural Development in Guizhou |

(1)乡村社会发展的主要动力来源于城镇化主导的因子交互作用。综合三期数据,城镇化主导的因子交互作用对乡村社会发展的解释力在54.6%水平以上,其中,城镇化与第三产业、贫困治理、农地治理的交互作用始终是研究期乡村社会发展的主要驱动力。由此可见,城镇化与第三产业、贫困治理等区域空间政策存在显著关联性,一方面第三产业发展的主要受益群体是城镇常住人口,第三产业通过提高城镇常住人口就业率,吸引乡村人口向城镇聚集,从而改变乡村社会结构;另一方面扶贫开发通过易地搬迁、就近就业等手段推动了乡村人口向城镇转移,综合作用于乡村社会重构。

(2)乡村经济发展主要受贫困治理主导的因子交互作用影响。贫困治理主导下的因子交互作用对乡村经济发展的解释力在52.2%以上,其中,贫困治理与第二产业的交互影响力不断提升,成为研究期末乡村经济发展的第一驱动力。此外,农地治理与城镇化、贫困治理的交互作用后期不断加强,对乡村经济发展的影响力逐步提升,侧面反映了贫困治理、农地治理等涉农政策的交互作用能够有效促进乡村经济重构。

(3)乡村空间利用更多受非农产业、贫困治理与其他因子的交互作用影响。影响乡村空间利用变化的交互因子在不同时期存在较大差异,2000年第二产业发展与城镇化的交互作用远超其他交互因子的影响;2010年贫困治理与农地治理的交互作用成为影响乡村空间利用变化的首要因素;2019年贫困治理与第二产业的交互作用上升为影响乡村空间利用变化的首要因素,这说明乡村涉农政策主要是通过与其他影响因子共同作用,综合影响乡村空间重构。

4 乡村重构问题识别与路径优化综合乡村发展指数与乡村重构指数的空间分布特征可知,贵州形成了以黔中地区为极化集群,除此之外,仅有少数地州(市)市辖区周边县域略有发展的乡村发展格局,乡村发展与重构存在的区域发展失衡,极化矛盾凸显,整体发展不充分,重构强度较低等问题。根据因子探测分析,存在上述问题的根源在于乡村发展缺乏内生动力,而外源驱动因子对乡村地区的影响有限:

(1)贫困治理与城镇化后继乏力,乡村空间结构优化失调。研究期,贵州承担繁重的脱贫攻坚任务,通过公共投资、基础设施建设、易地搬迁贫等综合方式积极推进扶贫开发与县域城镇化建设,有效改善了乡村空间格局与城乡空间结构。但无论是贫困治理或城镇化的单因子探测,还是二者的交互因子探测都表明它们的影响力总体上呈下降趋势,这说明随着脱贫任务完成,贫困治理政策持续减弱,城镇化也因城镇用地扩张引致的产城失调、地方债务等问题导致可持续发展动力不足,最终降低了对乡村空间结构优化的调控与影响,凸显了贵州巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接的压力。

(2)二、三产业影响不足,非农结构提升滞后。在交互因子探测中非农产业主要与城镇化、贫困治理交互作用来对乡村地域系统产生影响,但在县域发展中,由于非农产业发展滞缓,导致城镇化与贫困治理因子对乡村结构调控日渐式微。一方面,尽管第二产业对乡村地域系统的影响显著,但贵州工业发展过度依赖资源,劳动密集型产业发展不足,第二产业就业占比从未超过20%[44],对乡村人口的非农就业影响有限;另一方面,尽管贵州旅游业发展迅猛,但第三产业对乡村地域系统的影响并不显著,旅游业对县域发展,非农就业提升并未产生明显影响。由此可见,二、三产业在县域乡村地域系统的影响微弱,使县域非农就业能力提升滞后,县域城镇存在“城扩产弱”,人口聚集能力较差等问题,最终导致乡村空间结构优化缺失主导调控因子。

(3)农业空间交叠冲突,乡村功能优化可持续性较差。在农业空间治理上,当地政府长期致力于提升农地产出效率,早期通过调整农业种植结构优化农业布局,近年又通过500亩坝区产业结构调整推进农业规模化、产业化,以此承接脱贫攻坚成果与乡村振兴的有效衔接任务。但从农地治理因子探测结果看,尽管农业产业结构调整的影响水平呈上升趋势,但其对乡村地域系统的影响并不显著,这与空间的交叠矛盾密切相关。基于“九山半水半分田”的省情,贵州人地关系高度紧张,空间承载局限,空间承载力薄弱与空间承载矛盾集中等问题严峻。在国土空间紧张背景下,农业空间、生态空间、治贫空间等各类战略空间交叠冲突,综合作用于乡村国土空间,一方面弱化了农地治理政策单因子影响,另一方面又通过治贫涉农政策综合影响农业空间调整,导致乡村空间分类组织与管理混乱,乡村功能优化可持续性较差。

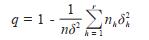

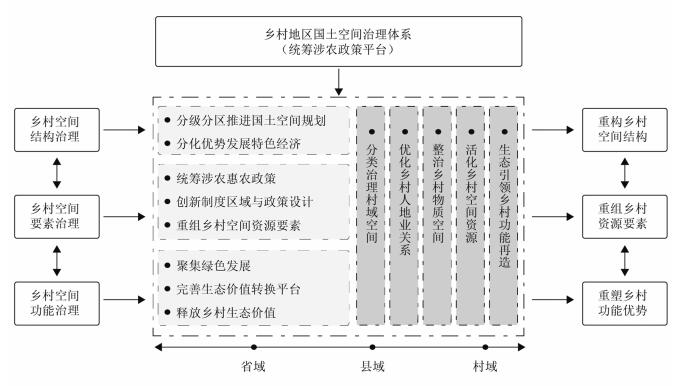

综上分析,贵州乡村发展与重构问题本质上是乡村地域系统结构失调、核心要素匮乏,功能交叠冲突的矛盾体现。面对乡村发展现实困境与国土空间治理改革新时期,基于构建乡村地区国土空间治理体系统筹涉农政策平台逻辑,重构乡村地区国土空间格局与城乡空间结构,重组乡村地域系统核心要素,重塑乡村主导功能优势成为优化贵州乡村振兴路径的必然选择,具体建议包括(图 4):

|

图 4 面向国土空间治理的乡村重构路径优化策略 Fig.4 Optimization Strategy of Rural Restructuring Oriented to Territorial Governance |

(1)以国土空间规划为引领,分级分区重构乡村空间结构。综合考虑山—坝地域结构特征,在省域层面分区治理,特色发展;在县域层面统筹城乡规划,分类治理村域空间。一方面,根据分化优势治理逻辑,分区治理全域乡村空间。如,黔西高原以生态屏障修复,耕地恢复为重点,科学制定生态保护与惠农政策体系,凸显山地立体农业优势;黔中坝区以农地综合治理为重点,持续推进三产融合,实现乡村多功能发展路径;黔南石漠化区以生态修复与治理为重点,科学防治耕地石漠化,保障农地生态与经济双重效益;黔北与黔东山区发挥生态资源优势,优化乡村空间、提升服务功能,探索农旅融合促进生态产品价值转换路径。另一方面,落实县域国土空间规划,分类推进村域空间治理。坝区乡村人口密集,土地利用效率较高,常见城郊型、搬迁安置型、农业生产重镇等类型,此类乡村资源条件优越,应引导多元主体参与,构建政府与社会、市场主体协同治理机制,持续增强内生发展动力;山区乡村呈“孤岛化”分布,乡村空间空废化,主要以民族村寨为主,包括特色文化型、传统农耕型、山地农业型等,这类乡村发展动力来源于项目制输入,应强化基层政府治理能力,落实县域国土空间规划与管控要求,合理推进项目进村,优化城乡空间布局。

(2)重组乡村人地业要素,活化乡村空间资源。整合优化地方涉农政策,搭建乡村地区国土空间治理平台,以物质空间资源重组为着力点,持续推进农业农村供给侧改革,引导人口、资本等要素向乡村流动,振兴乡村产业,活化乡村空间。创造性延续脱贫攻坚时期政策制度安排,在500亩坝区产业结构调整、特色农业产业培育等政策基础上创新农村建设用地入市机制、农地流转机制、产业融合机制等政策设计,推动乡村空间生产与市场需求的有效衔接。一方面,通过因地制宜的促进山地特色农业现代化、规模化转型,提升乡村生产空间价值,完善产业惠民富民利益分配机制,吸引并留住人口、技术、资本等生产要素参与农业空间生产;另一方面,有效管控乡村生活空间,遏制乡村聚落“外扩内空”趋势,整治乡村公共空间,优化乡村生活空间。

(3)探索生态价值转化路径,重塑乡村功能优势。在经历脱贫攻坚资源输入后,贵州乡村基本完成物质环境建设,乡村基础设施建设趋向饱和,政府主导下的土地整理局限性日渐显现,乡村地区国土空间治理需从生态价值转化路向完善治理体系。未来应聚焦绿色发展,充分发挥乡村地区“山水林田湖”生态优势,践行“绿水青山就是金山银山”理念,探索生态价值转换区域模式,培育乡村发展动能,凸显乡村生态功能。通过建立生态价值转化平台,对接各部门政策、项目安排,分类重组乡村资源要素,推动各类资源聚集发展,优化乡村功能布局,释放乡村地区生态价值,实现乡村功能再造。

5 结论与展望乡村国土空间是地方政府落实“三农”制度与政策安排的场域,强化乡村地区国土空间治理是推进国土空间“最后一公里”,实现国土空间治理体系现代化目标的基本前提。贵州乡村地区国土空间治理长期以贫困治理为主导,统筹“三农”政策,形成以扶贫开发、农业产业结构调整等政策调控手段为核心的乡村国土空间治理体系。本文立足乡村地域系统理论基础,结合乡村重构“现代性”研究范式,在分析乡村“人、地、业”物质空间重构特征基础上,剖析城镇化、非农化发展和以贫困治理、农地治理为核心构成的乡村国土空间治理政策体系对乡村重构的影响机理及其优化路径。通过研究发现:

(1)乡村发展具有时空非均衡特征,存在异质化重构趋势,但重构强度较低。总体上,全省乡村处于较低水平的均质化向异质化发展的过渡阶段,内部发展不充分,区域极化矛盾突出,乡村发展指数高值区稳定分布在黔中地区;乡村重构指数整体偏低,以社会重构为主导,经济重构指数持续增长,后来居上趋势明显,空间重构指数呈增长态势但重构强度较小。

(2)乡村重构动力来源于多因子的综合作用,但驱动因子对乡村地区的影响力有限。城镇化与贫困治理主导下的交互因子是乡村发展主要动力,农地治理、非农化发展单因子对乡村发展没有显著影响,主要通过与城镇化、贫困治理交互作用影响乡村发展。由于非农产业的驱动不足,“城扩产弱”等矛盾导致城镇化发展可持续性降低,与此同时,贫困治理的影响力也随着政策红利消失而持续减弱,使乡村发展缺失主导驱动因子,转换发展动能成为优化贵州乡村重构路径的必然选择。

(3)面对乡村区域发展不平衡、内部发展不充分等现实困境,重构乡村空间结构,重组乡村资源要素,重塑乡村功能优势是激活乡村发展新动力,实现乡村振兴的有效路径。应基于构建乡村地区国土空间治理体系统筹涉农政策逻辑,以国土空间规划为引领,遵循分化优势治理理念,分区分级分类治理乡村国土空间,搭建乡村生态价值转换平台,优化乡村人、地、业关系,活化乡村空间。

本文初步探讨了国土空间治理背景下贵州乡村重构的时空格局特征、影响机理及优化路径,能够对贵州乡村的振兴转型与区域空间规划与调控提供一些经验启示与参考。然而,乡村地域是函括诸多要素与子系统的复杂系统,受乡村地区社会、经济、土地相关指标数据获取难度较大的限制,难以对乡村重构及其影响因素进行全面深刻地刻画与解析,在一定程度上对研究结果的精度有所影响。基于篇幅限制,未能进一步探讨县域尺度以下的乡村国土空间规划与具体调控路径,未来将从小区域尺度,选取典型样点,开展村庄规划与治理、转型重构与振兴路径研究。

| [1] |

张京祥, 夏天慈. 治理现代化目标下国家空间规划体系的变迁与重构[J]. 自然资源学报, 2019, 34(10): 2040-2050. [Zhang Jingxiang, Xia Tianci. The change and reconstruction of spatial planning system under the goal of modern national governance[J]. Journal of Natural Resources, 2019, 34(10): 2040-2050.] |

| [2] |

樊杰. 我国"十四五"时期高质量发展的国土空间治理与区域经济布局[J]. 中国科学院院刊, 2020, 35(7): 796-805. [Fan Jie. High- quality development of national territory space governance and regional economic layout during 14th Five-year Plan in China[J]. Bulletin of Chinese Academy of Sciences, 2020, 35(7): 796-805.] |

| [3] |

叶超, 于洁, 张清源, 等. 从治理到城乡治理: 国际前沿、发展态势与中国路径[J]. 地理科学进展, 2021, 40(1): 15-27. [Ye Chao, Yu Jie, Zhang Qingyuan, et al. From governance to rural-urban co-governance: Research frontiers, trends, and the Chinese paths[J]. Progress in Geography, 2021, 40(1): 15-27.] |

| [4] |

耿慧志, 李开明. 国土空间规划体系下乡村地区全域空间管控策略——基于上海市的经验分析[J]. 城市规划学刊, 2020(4): 58-66. [Geng Huiming, Li Kaiming. Overall spatial management and control strategy in rural areas under land spatial planning system: An empirial analysis[J]. Urban Planning Forum, 2020(4): 58-66.] |

| [5] |

Zhang Y Z, Liu Y S, Yang Y Y, et al. Rural decline or restructuring?Implications for sustainability transitions in rural China[J/OL]. Land Use Policy, 2020, 94(C): 104531. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.104531

.

|

| [6] |

戈大专, 陆玉麒. 面向国土空间规划的乡村空间治理机制与路径[J]. 地理学报, 2021, 76(6): 1422-1437. [Ge Dazhuan, Lu Yuqi. Rural spatial governance for territorial spatial planning in China: Mechanisms and path[J]. Acta Geographica Sinica, 2021, 76(6): 1422-1437.] |

| [7] |

Alock R. The new rural reconstruction movement: A Chinese degrowth style of movement?[J]. Ecological Economics, 2019, 161: 261-269. DOI:10.1016/j.ecolecon.2019.03.024 |

| [8] |

屠爽爽, 郑瑜晗, 龙花楼, 等. 乡村发展与重构格局特征及振兴路径: 以广西为例[J]. 地理学报, 2020, 75(2): 365-391. [Tu Shuangshuang, Zhen Yuhan, Long Hualou, et al. Spatio-temporal pattern of rural development and restructuring and regional path of rural vitalization in Guangxi, China[J]. Acta Geographica Sinica, 2020, 75(2): 365-391.] |

| [9] |

杨忍. 广州市城郊典型乡村空间分化过程及机制[J]. 地理学报, 2019, 74(8): 1622-1636. [Yang Ren. Spatial differentiation and me-chanisms of typical rural areas in the suburbs of a metropolis: A case study of Beicun village, Baiyun district, Guangzhou[J]. Acta Geographica Sinica, 2019, 74(8): 1622-1636.] |

| [10] |

项继权, 周长 友". 新三农"问题的演变与政策选择[J]. 中国农村经济, 2017(10): 13-25. [Xiang Jiquan, Zhou Changyou. Evolution and policy choices of new three rural issues[J]. Chinese Rural Eco-nomy, 2017(10): 13-25.] |

| [11] |

贺雪峰. 规则下乡与治理内卷化: 农村基层治理的辩证法[J]. 社会科学, 2019(4): 64-70. [He Xuefeng. Governing via top- down regulations and grassroots governance internalization: Dialectics of grassroots governance[J]. Journal of Social Sciences, 2019(4): 64-70.] |

| [12] |

温铁军, 杨帅. 中国农村社会结构变化背景下的乡村治理与农村发展[J]. 理论探讨, 2012(6): 76-80. [Wen Tiejun, Yang Shuai. Rural governance and rural development in the background of rural social structure change in China[J]. Theoretical Investigation, 2012(6): 76-80.] |

| [13] |

余斌, 李营营, 朱媛媛, 等. 中国中部农区乡村重构特征及其地域模式: 以汉江平原为例[J]. 自然资源学报, 2020, 35(9): 2063-2078. [Yu Bin, Li Yingying, Zhu Yuanyuan, et al. Characteristics and regional model of rural restructuring in main agricultural production regions in Central China: A case study of Jianghan Plain[J]. Journal of Natural Resources, 2020, 35(9): 2063-2078.] |

| [14] |

Yao G R, Xie H L. Rural spatial restructuring in ecologically fragile mountainous areas of southern China: A case study of Changgang Town, Jiangxi Province[J]. Journal of Rural Studies, 2016, 47: 435-448. |

| [15] |

Wu M L, Gallent N. Second homes, amenity-led change and consumption-driven rural restructuring: The case of Xingfu village, China[J]. Journal of Rural Studies, 2021, 82: 391-403. |

| [16] |

姚娟, 马晓冬. 后生产主义乡村多元价值空间重构研究——基于无锡马山镇的实证分析[J]. 人文地理, 2019, 34(2): 135-142. [Yao Juan, Ma Xiaodong. Study on the reconstruction of multi-value space in post-productivist countryside: A case study of Mashan town in Wuxi[J]. Human Geography, 2019, 34(2): 135-142.] |

| [17] |

林坚, 武婷, 张叶笑, 等. 统一国土空间用途管制制度的思考[J]. 自然资源学报, 2019, 34(10): 2200-2208. [Lin Jian, Wu Ting, Zhang Yexiao, et al. Thoughts on unifying the regulation of territorial space use[J]. Journal of Natural Resources, 2019, 34(10): 2200-2208.] |

| [18] |

杨华. 论以县域为基本单元的乡村振兴[J]. 重庆社会科学, 2019(6): 19-34. [Yang Hua. On rural revitalization with county as the basic unit[J]. Chongqing Social Sciences, 2019(6): 19-34.] |

| [19] |

苗毅, 宋金平, 修方睿, 等. 基于耦合关系的县域乡村发展格局与优化——以寒亭区为例[J]. 人文地理, 2021, 36(1): 165-173. [Miao Yi, Song Jinping, Xiu Fangrui, et al. Rural development pattern and optimization in county region based on coupling relationship: A case study of Hanting District[J]. Human Geography, 2021, 36(1): 165-173.] |

| [20] |

张小林. 乡村空间系统及其演变研究: 以苏南为例[M]. 南京: 南京师范大学出版社, 1999: 30-40. [Zhang Xiaolin. Study on Rural Spatial System and Its Evolution: A Case Study of Southern Jiangsu[M]. Nanjing: Nanjing Normal University Press, 1999: 30-40.]

|

| [21] |

李红波, 胡晓亮, 张小林, 等. 乡村空间辨析[J]. 地理科学进展, 2018, 37(5): 591-600. [Li Hongbo, Hu Xiaolin, Zhang Xiaolin, et al. On the analysis of rural space[J]. Progress in Geography, 2018, 37(5): 591-600.] |

| [22] |

郝庆, 彭建, 魏治, 等. 国土空间"内涵辨析与国土空间规划编制建议[J]. 自然资源学报, 2021, 36(9): 2219-2247. [Hao Qing, Peng Jian, Wei Zhi, et al. The connotation of territory and the suggestions of drawing up spatial planning in the New Era[J]. Journal of Natural Resources, 2021, 36(9): 2219-2247.] |

| [23] |

张京祥, 陈浩. 空间治理: 中国城乡规划转型的政治经济学[J]. 城市规划, 2014, 38(11): 9-15. [Zhang Jingxiang, Chen Hao. Spatial governance: Political economy of China's urban and rural planning transformation[J]. City Planning Review, 2014, 38(11): 9-15.] |

| [24] |

谷玮, 吴次芳, 游和远, 等. 中国共产党空间治理百年回顾: 历史变迁与经验总结[J]. 中国土地科学, 2021, 35(8): 23-31. [Gu Wei, Wu Cifang, You Heyuan, et al. Review on spatial governance of the Communist Party of China from 1921 to 2021: Historical changes and experience summary[J]. China Land Science, 2021, 35(8): 23-31.] |

| [25] |

Marsden T, Lowe P, Whatmore S. Rural Restructuring: Global processes and their responses[M]. London: David Fulton Publishers Ltd., 1990: 165-182.

|

| [26] |

György M. Long-term transformation of Hungarian manors: The relevance of the rural restructuring approach and the concept of the precariat[J]. Journal of Rural Studies, 2020, 77: 105-112. |

| [27] |

雷振东. 整合与重构: 关中乡村聚落转型研究[M]. 南京: 东南大学出版社, 2009: 161-165. [Lei Zhendong. Integration and Restructuring: A Study on the Transformantion of MID-Shaanxi Rural Habitat[M]. Nanjing: Southeast University Press, 2009: 161-165.]

|

| [28] |

Long H L. Land Use Transitions and Rural Restructuring in China[M]. Singapore: Springer, 2020: 291-314.

|

| [29] |

曲衍波. 论乡村聚落转型[J]. 地理科学, 2020, 40(4): 572-580. [Qu Yanbo. Transition of rural settlements: Concept, feature, mechanism and path[J]. Scientia Geographica Sinica, 2020, 40(4): 572-580.] |

| [30] |

胡书玲, 余斌, 王明杰. 乡村重构与转型: 西方经验及启示[J]. 地理研究, 2019, 38(12): 2833-2845. [Hu Shuling, Yu Bin, Wang Mingjie. Rural restructuring and transformation: Western experience and its enlightenment to China[J]. Geographical Research, 2019, 38(12): 2833-2845.] |

| [31] |

Chen C, Gao J L, Chen J L. Analysis of the behavioral logics of local actors enrolled in the restructuring of rural China: A case study of Haoqiao Village in Northern Jiangsu[J]. Journal of Rural Studies, 2022, 93: 223-233. |

| [32] |

Zhang X L, Pan M M. Emerging rural spatial restructuring regimes in China: A tale of three transitional villages in the urban fringe[J]. Journal of Rural Studies, 2022, 93: 287-300. |

| [33] |

Woods M. Rural[M]. London and New York: Routledge, 2011: 321-340.

|

| [34] |

Fink M, Lang R, Harms R. Local responses to global technological change: Contrasting restructuring practices in two rural communities in Austria[J]. Technological Forecasting & Social Change, 2013, 80(2): 243-252. |

| [35] |

张泉, 王晖, 陈浩东, 等. 城乡统筹下的乡村重构[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2006: 98-101. [Zhang Quan, Wang Hui, Chen Haodong, et al. Rural Restructuring Under Urban and Rural Overall Planning[M]. Beijng: China Building Industry Press, 2006: 98-101.]

|

| [36] |

李红波, 张小林, 吴启焰, 等. 发达地区乡村聚落空间重构的特征与机理研究: 以苏南为例[J]. 自然资源学报, 2015, 30(4): 591-603. [Li Hongbo, Zhang Xiaolin, Wu Qiyan, et al. Characteristics and mechanism of rural settlements spatial reconstruction in developed areas: A case study of southern Jiangsu[J]. Journal of Natural Resources, 2015, 30(4): 591-603.] |

| [37] |

张荣天, 张小林, 陆建飞, 等. 我国乡村转型发展时空分异格局与影响机制分析[J]. 人文地理, 2021, 36(3): 138-147. [Zhang Rongtian, Zhang Xiaolin, Lu Jianfei, et al. Rural transformation development pattern and mechanism in China[J]. Human Geography, 2021, 36(3): 138-147.] |

| [38] |

Chen C, Woods M, Chen J L, et al. Globalization, state intervention, local action and rural locality: A case study from rural China [J/OL]. Habitat International, 2019, 93: 102052. https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2019.102052.

|

| [39] |

冯健, 赵楠. 空心村背景下乡村公共空间发展特征与重构策略——以邓州市桑庄镇为例[J]. 人文地理, 2016, 31(6): 19-28. [Feng Jian, Zhao Nan. Restructuring the rural public space in the context of rural hollowing: A case study of Sangzhuang town in Dengzhou[J]. Human Geography, 2016, 31(6): 19-28.] |

| [40] |

Wang J Y, Liu Y J, Li Y R. Ecological restoration under rural restructuring: A case study of Yan'an in China's loess plateau[J/OL]. Land Use Policy, 2019, 87: 104087. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2019.104087.

|

| [41] |

Tian G J, Qiao Z, Guo X L. Rural settlement land dynamic modes and policy implications in Beijing metropolitan region, China[J]. Habitat International, 2014, 44: 237-246. |

| [42] |

陈明星, 陆大道, 张华. 中国城市化水平的综合测度及其动力因子分析[J]. 地理学报, 2009, 64(4): 387-398. [Chen Mingxing, Lu Dadao, Zhang Hua. Comprehensive evaluation and the driving factors of China's urbanization[J]. Acta Geographica Sinica, 2009, 64(4): 387-398.] |

| [43] |

王劲峰, 徐成东. 地理探测器: 原理与展望[J]. 地理学报, 2017, 72(1): 116-134. [Wang Jinfeng, Xu Chengdong. Geodetector: Principle and prospective[J]. Acta Geographica Sinica, 2017, 72(1): 116-134.] |

| [44] |

郭彬. 贵州省产业结构与就业结构的协调发展研究[D]. 北京: 中国财政科学研究院, 2018: 21-23. [Guo Bin. Research on the Coordinated Development of Industrial Structure and Employment Structure in Guizhou Province[D]. Beijing: Chinese Academy of Fiscal Sciences, 2018: 21-23.]

|