秩序是讨论复杂现象不可缺少的概念[1]。哈耶克在社会秩序规则“一元观”和“三分观”批判的基础上,提出“社会秩序规则二元观”的秩序建构思想,即秩序生成的两种渊源:一是人造的秩序(a made order),指源于外部的秩序或安排,也称为一种建构的或外部的秩序;二是增长的秩序(a grown order),是指一种自我生成的或源于内部的秩序,也称为自发秩序(spontaneous order)[1, 2]。节事作为一种事先经过策划的事件,是基于群体理性而制定的有目的地设计或有意识的组织行为,更多是人们通过设计、指导、建立规则而形成的建构秩序,而节事空间的失序与混乱容易造成安全事故的发生。Frost从人类学角度,认为节事是一个复杂的、多样的和动态的社会现象[3]。同样的,Getz认为节事策划和管理涉及不同利益相关者,是一项全局性、综合性和政策性的系统工程[4]。就节事举办的空间而言,往往涉及到城市空间资源要素的分配,如交通、住宿、餐饮、休闲、娱乐等,从而扰乱人们现有的生产生活秩序,产生诸多复杂的问题。因此,节事作为一个复杂系统,亟需要一个系统化的思想来分析和把握节事空间秩序建构的逻辑。

兴起于20世纪末的复杂适应系统理论(complex adaptive system, 简称CAS),在复杂性系统科学的基础上提出“适应性”的观点,强调主体的适应性行为促进系统的复杂性[5]。这种适应性源于复杂系统在面对外部变化环境时的开放性和自组织能力。开放性意味着系统不断地受到来自其动态环境的“压力”。对节事管理者来说,这些“压力”包括自然灾害、经济危机、政治变革、传染疾病(例COVID-19)等突发事件[6],使“系统”处在“失衡”状态下,促进系统对“压力”做出反应和预期[7],使节事管理和组织实施不断面临新挑战。近年来,一些学者将复杂适应系统理论和思想引入旅游研究中[8],旨在进一步探究旅游目的地系统中的适应性行为[9],如旅游目的地管理[10, 11]、新技术与智能管理[12]、突发事件与应急管理[13]、目的地演化机制[5, 14, 15]、发展路径与模式[16-18]、目的地可持续发展[19]、目的地概念体系[20, 21]、会展产业研究[22, 23]、交通枢纽空间演化[24]、传统村落环境演化[25]等。可以说,复杂适应系统理论为研究系统的发展特征和形成机制提供了新的研究视角[26],强调了复杂系统能够调整其结构和行为适应环境的特性[27]。

从广义上来说,空间秩序将社会秩序、经济秩序、环境秩序和空间秩序等各种类型的秩序集合在一起,使经济和社会在空间环境中实现最佳运行,同时保持各种组织之间尽可能的减少冲突,代表着实现社会理性的标准[28]。空间秩序已广泛深入城市空间[29]、社会空间[30]、经济空间[31]、政治空间[32]和道德空间[33]研究中,而缺乏对节事空间秩序的关注。节事空间是指因举办节事活动而形成的空间[34]。根据其发生的空间/场所而言,尺度有全球、国家、地方和社区;从属性来看,既有物质空间、非物质空间,也有实体空间和感知空间。种种复杂的空间产生了新的复杂结构,因此,复杂适应系统理论为节事空间的要素、内涵、功能、演进和形成机制提供了新的理论视角。基于此,本文以举办时间较长的广州国际灯光节为案例,结合复杂适应系统理论,来揭示节事组织方和管理者如何在周期性的节事活动举办中适应不断变化的环境,以更好的策划和管理节事活动,促进节事活动的有序进行。

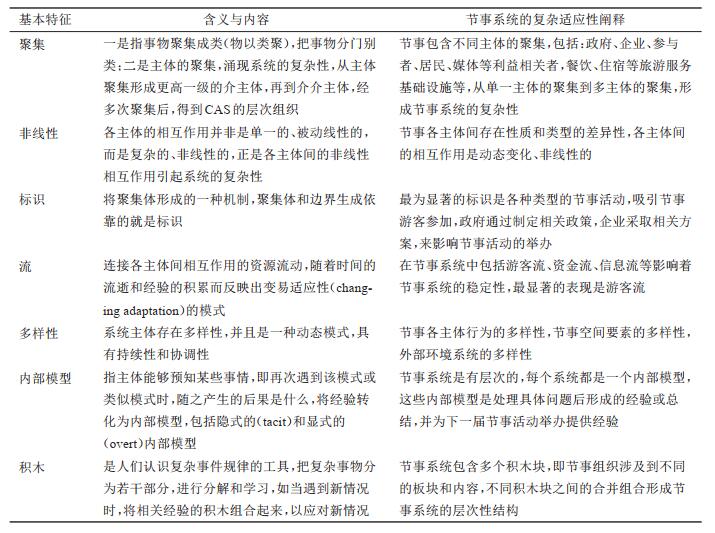

2 理论基础 2.1 复杂适应系统的基本思想复杂适应系统理论是由美国遗传算法之父约翰·H·霍兰(John H Holland)在圣菲研究所创建十周年提出,在其具有突破性贡献和影响深远的著作——《隐秩序:适应性造就复杂性》中详细论述了这一理论,其基本思想是:复杂适应系统是由用规则描述的、相互作用的主体构成,这些主体具有“适应性”。所谓的“适应性”是指随着时间的推移,主体能够不断的“学习”和“积累经验”,以改变自己的行为方式和结构,与环境和其他主体相适应[35]。一个小的输入会产生巨大的、可预期的直接变化,具有放大器效应,即微观主体的变化能够引起宏观系统的复杂性,产生“涌现”现象,使得涌现的整体行为比各部分的总和更为复杂[36]。从微观层面来讲,主体在与其他主体和环境的交互中遵循刺激—反应规则(stimulus-response rules),IF(若)刺激s发生,THEN(则)作出反应r,例如IF市场行情下跌,TIEN抛售股票[35],体现了主体在客观环境中的适应能力[37]。从宏观层面来讲,由适应性主体组成的系统,在与其他主体和环境中的相互作用、相互适应中推动系统的变化,使系统呈现分化、涌现等复杂现象[26]。因此,复杂系统演化的基本动力来自于系统内部各个主体的适应性,根据这一核心思想,霍兰提出复杂适应系统的7个通用的基本特征:聚集、非线性、流、多样性、标识、内部模型以及积木。其中前4个是基本特性,后3个是机制。

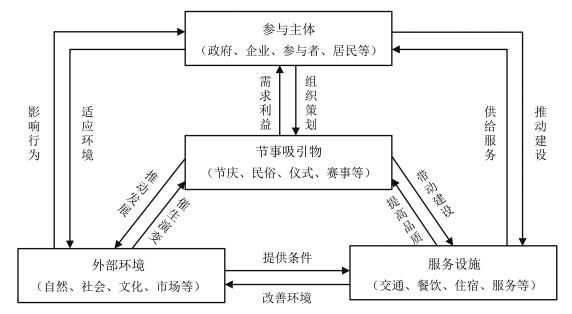

2.2 节事复杂适应系统的解构在CAS理论的指导下,可以将节事系统理解为由多个适应性主体构成的复杂适应系统,包括节事吸引物(节庆、民俗、仪式、赛事等各类节事活动,如音乐节、灯光节、传统民俗、世博会、奥运会等)、参与主体(政府、企业、参与者、居民、媒体等各利益相关者)、服务设施(交通、餐饮、住宿、服务等辅助设施)、外部环境(自然、社会、文化市场环境等),各类主体之间通过物质流、信息流和能量流等,相互交流、相互联系和相互影响,形成节事系统的复杂性[26](图 1)。

|

图 1 节事系统构成的复杂性 Fig.1 The Complexity of the Event System 模型来源:文献[5],略有改动。 |

具体而言,各类主体在节事吸引物特定“标识”的引导下,逐渐聚集形成“主体—介主体—介介主体……”的层次组织,涌现出个体不具备的各类整体性特征。如节事活动在短时间内吸引游客参加,形成大量的游客群体。政府通过制定相关政策,引导企业、游客、居民、媒体、赞助商的行为,调整周边服务设施或推动基础设施的建设,以促进节事的运转和节事空间的形成。由于不同主体之间的差异性,各主体间的相互作用是动态变化、非线性的。这种主体的相互“聚集”和相互“作用”,产生各种要素“流”,既包括人流、物流等实体要素的流动,也包括信息流、物质流等虚拟要素的流动[38],其中表现最为明显的是游客流。霍兰用“内部模型”来代表能够“实现预知的机制” [35],即内部模型能够结合当前的行为,为主体未来的发展提供预测功能。节事构成系统中每个主体都是一个个的内部模型,这些内部模型是在处理具体问题后形成的经验或总结。“积木”是认识复杂适应系统规律的工具,积木块的组合又形成一个个的内部模型。各个模型通过不同的组合,成为能够系统地处理遇到问题的实践经验,如对节事组织方而言,节事运作涉及到节事策划、空间布局、路线设计、服务管理、设施保障、游客管理、赞助商合作等,将不同积木块的管理经验相结合,来对节事各个部分进行管理(表 1)。通过以上论述,节事系统同时具有CAS理论的7个基本特征,因此,可以从复杂适应性角度对节事空间进行深入的分析和研究。

| 表 1 CAS基本特征及应用于节事系统的阐释 Tab.1 The Basic Characteristics of CAS and Its Application in Event System |

节事空间作为节事活动最终的实施载体和各主体的空间实践,提供了衡量节事组织方适应节事复杂系统的标准。从理论上来看,节事空间的策划包含多种资源要素的分配;从实践上来看,节事空间的失序与混乱容易造成拥挤踩踏事故的发生,影响节事的可持续发展。因此,节事组织者在空间上的实践结果与秩序建构的逻辑成为衡量节事组织者适应节事复杂系统的重要标准。

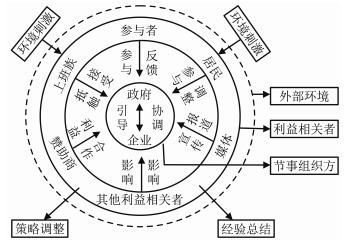

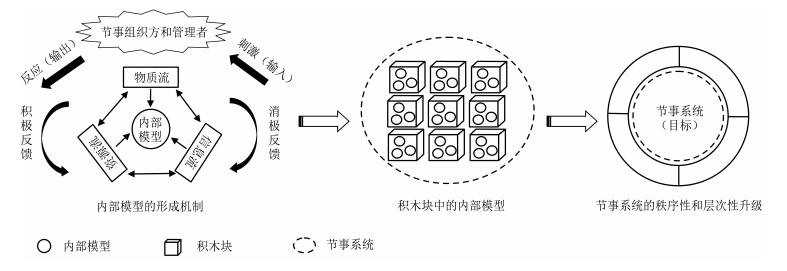

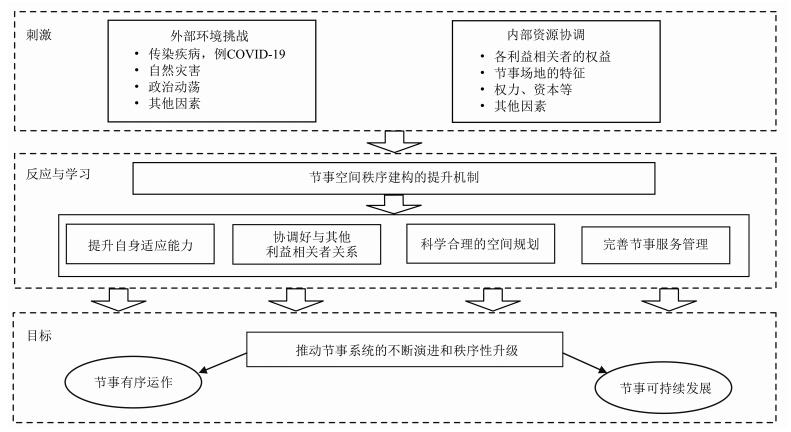

根据复杂适应系统理论,作为适应性系统的主体,节事组织方在秩序建构中遵循刺激—反应规则[39],即节事组织方在外部环境挑战和内部资源协调的背景下,通过过往经验总结和策略调整,以促进节事活动的有序进行和可持续发展,不断提升主体的适应性能力(图 2)。具体而言,节事空间秩序的建构和形成受到政府部门、节事参与者、媒体、当地居民、上班族等各利益相关者的影响,在外部环境的刺激下,以及各利益相关者的利益和诉求下,进行节事空间的设计(图 3)。对节事管理者来说,在节事周期性运作和应对外部环境的挑战中,节事空间的秩序化和有序性建构要求节事组织方在节事系统中不是简单的适应,而是不断学习和总结经验,通过信息、物质和资源的获取,及时对节事的举办进行分析和总结,在获得各方积极和消极的反馈下,形成节事系统的“内部模型”。就节事系统的各个“积木”块而言,“内部模型”的经验总结,能够为节事系统中的各个“积木”块的管理提供经验,如节事的组织实施管理、利益相关者之间的协商调整、服务设施的完善提升等(即节事管理中各个“积木块”)在实践中的经验总结(即形成的“内部模型”),能够为节事管理提供知识经验,以了解节事运作和管理存在的问题,并为下一届节事活动的举办提供经验。因此,节事空间的秩序建构过程是一种刺激—反应的过程,在与外部环境的交互过程中促进节事系统的演化,实现由混沌到有序、由简单到复杂的秩序性和层次性升级(图 4)。

|

图 2 节事组织者空间秩序建构的刺激—反应模型 Fig.2 The Stimulus-response Model for the Construction of Spatial Order by Event Organizers |

|

图 3 节事组织者空间建构秩序与各利益相关者的协调过程 Fig.3 The Coordination Process with Different Stakeholders by the Event Organizers |

|

图 4 节事管理者的适应性行为与节事系统的层次性升级 Fig.4 The Adaptive Behavior of the Festival Managers and the Hierarchical Upgrade of the Event System |

自2010年广州亚运会之后,为了延续亚运效应、推动广州市花城广场吸引力和人流聚集效益,持续激发城市活力,广州市政府决定在2011年正式开始举办第一届广州国际灯光节,至今已举办十届。在2015年,联合国教科文组织将广州国际灯光节选入“国际光年”大型文化活动,成为与法国里昂灯光节、澳大利亚悉尼灯光节并列的世界三大国际灯光节。作为广州的标志性事件,广州国际灯光节累计吸引了上千名国内外设计师参与设计创作,参观游客累计超过6500万人次,其参与人数之多,成为国际灯光节类型项目参观人数之最。其次,在空间选址上,灯光节举办核心地点位于广州市新中轴珠江新城核心节点——花城广场和海心沙,花城广场被誉为广州“城市客厅”,是广州最大的广场,其周边办公大厦、商业设施、居民小区林立,空间具有开放性、动态性和复杂性;海心沙是一个相对独立的岛屿,其空间具有相对封闭性、生态多样性的特征。近几年,灯光节通过设立分会场,来缓解过多人员的聚集,如2019年灯光节在广州市各区设9个分会场,2020年受疫情影响设立3个分会场,包括广州市旧中轴——北京路商圈和海珠广场、珠江琶醍分会场以及一江两岸分会场。可以看出,灯光节在空间选址上具有范围广、多样性、复杂化等特征。

因此,对灯光节管理者来说,如何在有限和复杂的空间内应对短时内大量游客聚集产生的各种失序与混乱行为,如何保证节事参与者的体验与其他利益相关者的利益,成为组织方和管理者重点考虑的内容。综上,本文选择广州国际灯光节为例,具体阐述节事组织方和管理者在第十届灯光节是如何协调节事空间各要素的关系以及解决各利益相关者的诉求,分析节事空间秩序的建构过程,以促进节事空间的有序运作。

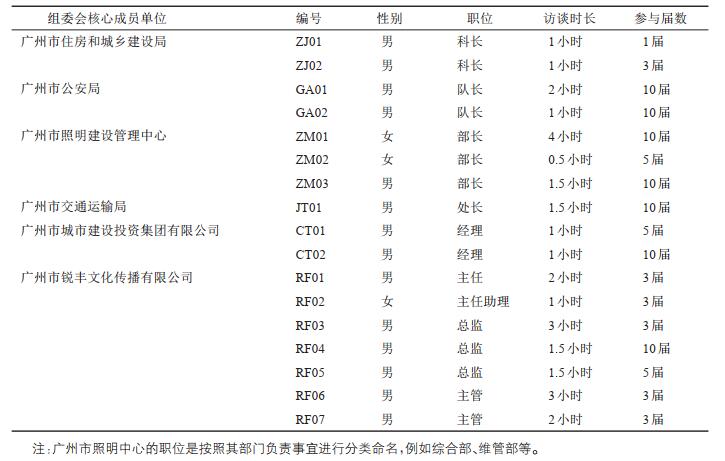

3.2 数据搜集过程为了解灯光节主办方和管理者空间秩序建构的逻辑与内容,本文采用一对一深度访谈的方式对灯光节组委会核心成员进行访谈(表 2),另一方面通过网络搜集和灯光节活动现场参与式观察获得一手和二手资料,以获得较为全面的资料来了解空间秩序建构的内容。

| 表 2 灯光节组织方和管理者访谈样本情况一览表 Tab.2 List of Sample Interviews with Organizers and Managers of the Festival of Lights |

调研时间为2020年12月16日至2020年12月19日、2021年7月24日至2021年12月28日。调研内容主要包括两个部分:①调研对象个人信息;②主办方和管理者如何进行节事空间秩序的策划和建构。第一部分侧重于了解组委会成员单位个人的职务、职能、负责具体事宜等。第二部分主要了解组委会成员单位是如何从自身角度进行灯光节空间设计,其引导问题如下“在筹办灯光节中,您认为(您所负责的工作)汲取了哪些方面的经验来保证灯光节的顺利进行?在灯光节空间规划和布局中,尤其是第十届灯光节,主办方采取了哪些措施以促进灯光节空间秩序的有序进行,以及如何恰当处理好灯光节给花城广场周边商户、上班族带来的影响?为保障灯光节的顺利开展,让游客获得更好的参观体验,以及更好的呈现灯光作品,您觉得在灯光节举办过程中哪些方面是比较重要的?哪些方面实施起来是比较困难的?”以了解不同部门是如何对节事空间的选址、布局进行设计和管理。

对节事组委会核心成员负责人采用一对一、半结构的深度访谈方式进行数据搜集,访谈地点均为在访谈者的工作单位。在访谈开始前,会提前向访谈者发放《广州国际灯光节调研方案》一份,表明访谈的目的和内容,在访谈过程中提前征得访谈者的同意后,才会对访谈内容进行录音,为保护访谈者的个人隐私,以编号和匿名的方式对访谈者个人信息、访谈内容进行编码和标记。每个访谈者访谈时间均在30分钟以上,最长时间的访谈者达4小时,总计录音28.5小时,最终获得组委会成员单位17位访谈者,涉及6个不同的政府部门和企业单位,这些访谈者均为该组织的核心和中高层领导职位,所属单位分别为广州市住房和城乡建设局(组委会执行办公室,承办方,简称“住建局”)、广州市照明建设管理中心(住建局下属二级单位,组委会执行办公室,简称“照明中心”)、广州市公安局(安全保障组,简称“公安局”)、广州市交通运输局(交通保障组,简称“交通局”)、广州市城市建设投资集团有限公司(协办单位,场地方,简称“城投集团”)和广州市锐丰文化传播有限公司(协办单位,策展方,简称“锐丰文化”)。另一方面在灯光节举办期间2020年11月18日至2020年12月1日,每天去灯光节现场对节事参与者、上班族、周边酒店餐饮、当地居民进行访谈,以了解他们对灯光节的感受,通过对灯光节现场拍摄照片和参与式观察等获得一手资料。此外,通过对灯光节官方新闻、网络媒体报道、百度文库、手机截图等获得二手资料。

4 CAS理论下广州国际灯光节空间秩序建构Getz指出节事空间要考虑到空间选址、场地特征、基础设施、管理系统、安全和控制等内容[4]。本文选择广州国际灯光节为案例,具体阐述灯光节组织方和管理者如何在积累前九届的活动经验中,以及在全球爆发的新冠肺炎疫情新的挑战下,对第十届灯光节进行空间秩序的建构,从而促进节事的有序运作。

4.1 节事空间布局设计节事活动空间的选择和布局对节事参与者、周边居民、上班族、商户等主体的行为产生影响,直接影响着节事空间秩序的特征和结果。①空间选址的变化。从2011年开始,灯光节举办的核心地点一直位于广州花城广场,由于参观人数逐年增多,市民对灯光节的参与热情高涨,在2018年第八届灯光节开幕式珠江新城首日客流便高达58.7万人次,创历届灯光节客流新高,过多的游客量导致周边交通瘫痪,在连续两天取消灯光秀的情况下,首次采用预约制方式引导游客进入。“其实在2018年灯光节的筹备阶段,我们已经有考虑上免费预约系统,最后是希望能有更多的时间去完善方案,给免费预约制从提出到上线一个足够的缓冲时间。但广州塔灯光秀对大家的吸引力确实出乎了我们的预料,开幕第一天实在太夸张,花城广场十几万人。围蔽以外水马的区域,很多人在外面看,而且(游客)可以把一个两米充满水的水马推倒,所以基于安全这个考虑,组委会就只能先紧急取消广州塔灯光秀,在将原本在下一届才会上线的免费预约系统提前上线了,但也就此开启了广州国际灯光节的免费预约游览时代(RF03)”。但采用预约制需要合适的空间来实践,“由于花城广场不适合采用围闭式,如果对花城广场进行全围蔽,它的人流控制和疏导没有那么通畅,更容易影响周边商户,因此,我们将选址放在海心沙。海心沙是一个岛,具有封闭的天然条件,重要的是不会影响到其他市民的生活,因此我们的主要作品放在海心沙区域,花城广场的作品相对减少(ZM01)”。同时,由于选址的变化也协调了灯光节给其他利益相关者带来的不便影响,“游客来参加灯光节的话,可以在花城汇(花城广场负一层)那边吃饭,然后再上花城广场来参观,这样的话一方面可以给游客带来便利,同时也不会影响到周边市民上下班的正常生活,而且能够带动周边商户的经济发展(GA02)”。②游览路线的设计。在选择合适的举办节事空间的基础上,对节事空间内部的设计、规划是重点,合适的游览路线是引导和控制游客流的基础。因此,游览路线的设计需要考虑到较多因素,如场地的游客承载量、空间的充分利用等问题,从而在有限的空间内能够最大化利用现有空间。“2019年的时候我们在人流动线上面是讨论了几个月,改了很多稿,结果就是2019年的路线成为了海心沙里面的工作人员说,几乎是最完美,可以用上整个海心沙的一个固化活动的一条动线。所以我们2020年跟2019年的路线是一模一样的,就沿用出来的。但主要的东西还是建立在2019年的经验上面,然后下一年给了我们更多的设想(RF03)。”因此,第十届灯光节在面临外部环境挑战以及内部资源矛盾的情况下,节事组织方通过总结历届灯光节经验,调整其策略和行为,进行合理的空间布局和路线设计,以更好的组织管理游客,带动周边餐饮发展,为建构空间秩序提供了基础。

4.2 节事信息宣传秩序节事作为旅游吸引物,发挥着“标识”的作用,在短时间内能够吸引大量游客参加,及时有效的信息宣传能够引导游客的有序参与。①节事前的信息宣传。一是,召开新闻发布会。自2018年第八届灯光节推行预约制后,第九届与第十届灯光节一直沿用预约制方式来缓解过多人流的聚集,因此,节事主办方每年在灯光节举办前召开新闻发布会,邀请广州有影响力的媒体参与,如南方电视台、广州电视台、广东电视台等,以及南方日报、广州日报、羊城晚报、南方都市报等报刊媒体,同时邀请腾讯、新浪、网易、搜狐等网络媒体,以推广宣传本届灯光节的组织形式、举办地点和时间、活动内容等信息。“每年广州市政府在灯光节举办前都会召开灯光节的新闻发布会,邀请相关媒体参加,就灯光节举办的时间、地点、内容、形式等进行宣传。此外,还有一些媒体探营活动,邀请相关媒体来参与,以及时的向市民发布灯光节的活动信息(RF05)”。二是,节事组织方通过广州国际灯光节的官网网站、微信公众号及微博等提前发布灯光作品信息、活动时间节点、安全事项、交通指引等信息,以及时有效的向参与者发布活动消息。三是,在路灯杆临时户外广告(市区主干道),投放关于灯光节的信息,进行活动宣传。“根据过往的经验和媒体宣传的实效性来说,提前向市民游客们告知今年灯光节活动的内容、入场方式,比如是否需要预约,这些都是非常重要的,我们从2018年开始推出预约制功能后,其实还是有部分人不知道要预约的,所以我们在这些方面是做了比较大力的宣传(RF06)”②节事中的信息服务。一是,为方便游客及时了解灯光节信息,在各会场设置LED大屏、户外广播系统,发布关于灯光节的路线引导、入场规定等信息,以及通过网络、微信公众号、微博、抖音等社交媒体向游客发布信息。二是,在灯光节期间各会场设置服务驿站,提供现场咨询、灯光节浏览地图等。三是,灯光节会场会有大量的节事参与者聚集,为缓解过多游客聚集带来的网络信息拥堵、通讯不畅等问题,主办方通过增设移动信号服务,以保障现场网络信息。③节事后的信息服务。主要保障散场人员的安排、车辆信息的服务等,以保障节事参与者在游览结束后能够顺利返回。在宣传秩序方面,由于过往宣传注重灯光节作品的内容,随着预约制方式的新出,很多游客不知道要通过预约方式进入,造成大量游客的聚集,一方面影响游客体验,另一方面影响灯光节的品牌。因此,在吸取过往经验的基础上,灯光节管理者对宣传的内容和重点进行调整,以方便游客参观。

4.3 节事交通运输秩序因灯光节举办地点位于城市核心区域,日常客流量较大,虽然灯光节采用主会场+分会场形式,来分散游客的过度集中和缓解大量游客聚集带来的城市交通压力,但实际上每年主会场的人数是最多、交通压力最大的地方。因此,在交通方面,政府部门根据以往经验实行交通管控的基础上,制定相关的交通运输方案,如优化相关路段公交服务,临时调整部分公交路线,增大地铁运力投放,开行多条如约巴士线路等。“在整个灯光节期间,我们会围绕这个交通先评估出来整个数据服务能力去到哪里,然后再根据灯光节预计会有多少人,大概进行估算,根据这个预判,来测算灯光节跟平时之间的差。因为灯光节它最核心的就是来的时候很分散,走的时候比较集中,大家基本上都是九点半左右到十点钟要走了,就集中大概这么一个小时左右,那这个就会造成一个我们公共交通的一个瓶颈。井喷的时候,不可能就是一大早准备很多车过来这里,但是走的时候一定要预留这么多的运营,所以就是说我们会根据这个时间点的这些测算,然后提前安排一些车辆,加开一些临时线路,在会场各个区域增加班次等这样的措施”(JT01)。同时地铁、公交的相关调整措施信息通过广州地铁官网微博、微信、及其他媒体、电子屏、广播等形式提前告知参与者。其次,广州市住房和城乡建设局成立灯光节执行办公室,并由下属单位广州市照明中心负责沟通和协调组委会各部门之间的关系,通过每年的工作总结向其他部门反馈,以促进下一年活动的有序进展。“照明中心在每年灯光节结束后都会有一个工作总结,发现了问题能够及时向其他部门反映,是逐年进行改进。因为灯光节组委成员单位其实涵盖了我们整个广州市政府各个大部分的局,比如说交委因为交通疏解每年地铁会有飞站措施,还有周边的公交的安排,他们也给了很大的支持(ZM01)。”可以说,从2011年第一届开始,每年灯光节期间,交通运输部门承担着较大的客运压力,也是影响节事空间秩序重要的一方面。因此,在吸取了前九届举办灯光节的经验教训后,交通部门逐渐形成了相对成熟的应对方案和措施,尤其是空间选址的变化以及预约制的推行,在很大程度上缓解交通压力。

4.4 节事环境卫生秩序环境卫生是节事组织方和管理者重点关注的内容之一,也是节事组织策划和管理的一部分。对环境卫生秩序的管理主要从两个方面进行,一是在节事空间策划中注重对周边环境的保护;二是为节事参与者提供良好的游览环境。在灯光节组委会成员单位中,市林业和园林局会对空间选择、路线设计、作品内容等进行审查监督,例如在路线设计方面,由于海心沙位于珠江南主航道,是一个江中岛,因此在路线设计时出于对自然环境的保护,要考虑到灯光作品、人流聚集对周边环境的影响,“我们这个区域基本上是没有实质性的作用,除了它是一个重要的人流缓冲区外,更重要的是这一片树林其实是候鸟保护区,它不能给任何声光电的东西,所以我们出于这样子的一个考虑来进行路线设计(RF03)。”灯光节期间另一个主要的是对场所内环境的清洁,在组委会成员单位中市城市管理综合执法局主要负责灯光节涉及区域周边道路环境的保洁和流动厕所等的设置。尤其在灯光节期间,每天都要对现场环境进行清洁、打扫,由于吸引人流较大,因此,在打扫的人员安排上比日常增多。同时在对场地方管理者的访谈中了解到,由于灯光节吸引游客量众多,会增加额外的清洁人员对现场地面环境、厕所卫生等进行打扫,“灯光节期间确实吸引的游客量很大,有时候散场后,会有很多的垃圾产生,所以我们自己也会额外安排一些清洁人员进行打扫,以保证游客有个舒适、干净的环境”(CT01)。由于灯光节期间过多的人流聚集,为保护生态和城市环境,组委会根据历年的情况和游客人数增加额外的清洁工作人员,为节事参与者提供良好的参观游览环境。

4.5 节事安全保障秩序节事组织方一方面为参与者提供良好的参观体验的同时,另一方面通过多种途径来保障参与者的生命安全,安全是灯光节举办的最大原则。一是,灯光作品的安全性。“我们有成立相关的监理来监督作品的安全性,因为灯光节也是作为一个项目来进行管理,所以,要以政府的名义派监理单位在现场去督导,如果灯光作品不符合承重安全,作品必须要整改,如果整改不到位的话,就要撤场,就不允许摆在这,因为以前也出现类似的问题。因此,这个是很关键的,方方面面都是以安全为重,主要真的确实是吸引人量很大(ZM01)。”二是,预约入场的人数规定。自预约制推行以来,在很大程度上缓解了人流压力。花城广场及其他分会场还是保留自由游览方式,而海心沙要通过预约方式才可以入场,因此,每场的预约时间、游览人数是主办方考虑重要因素。“为什么我们2019年每个小时只能预约4000人,那么他的算法就是海心沙可占领的区域,减去所有的作品,包括室内空间,就是那些帐篷设备空间的占位区域,然后再除以一,它可能剩下就4800(平方米),而且户外大型活动要保证一个人站在那里(即1人/1平方米),这个就是为什么定4000人预约的一个原因了(RF03)。”同时,在2020年灯光节也是沿用2019年的一个经验,并根据实际入场人数的实时变化对预约人数进行调整。三是,安保措施的增强。主要通过硬件设施安保设备和软性服务安保人员、以及1000余名志愿者的投入来引导和管理人群。四是,防疫安全措施的实施。由于2020年疫情的特殊情况,除了线上采用穗康码与预约系统结合,线下通过绑定预约和自动体温检测的一体机设备外,现场还成立了医疗保障队伍,入场游客需展示“穗康码+行程码”等方式,来辅助防疫工作。“我们在防疫板块与预约平台公司、安保公司协商沟通,针对灯光节人流量大、游客地区广泛等特征,定制了结合核销预约身份及红外体温检测数据的一体机,实时绑定核销游客的体温及身份信息。现场成立了相关医疗保障小组,来保障游客的安全(RF05)。”可以看到,节事组织方在游客管理方面,具体到预约场次和人数的确定、游客流的改善和引导、灯光作品的设计、作品表演时间的调整、特定作品入场的方式、游客人数的实时监控等内容,一方面基于前几届灯光节存在的问题进行调整,汲取经验,另一方面能够在不断变化的环境中做出调整,以保证节事活动的正常运转。

综上,灯光节的策划和实施以及秩序建构主要由政府各部门及企业构成的组委会在推动,其他利益相关者上班族、附近居民、周边商户、游客、媒体等,他们的反馈对节事组织方来说更多是一种“压力源”,通过每年活动的影响和反馈,来推动下一年的工作。所以,对节事组织方来说,其他利益相关者的反馈推动着节事复杂适应性系统的内部资源协调,在与其他主体和外部环境的交互作用中,组织方能够基于系统的结构和变化,做出反应行为,以适应和学习随着时间不断变化的系统结构和外部环境。

5 CAS理论下节事组织方空间秩序建构的提升机制不同于其他旅游类型,节事能够在短时间内吸引大量的节事参与者聚集,因此,对节事空间的秩序性提出要求。作为节事复杂系统中的节事组织方来说,其适应性行为体现在对节事空间秩序的建构过程,即在受到外部环境和内部资源需求的挑战下,能够及时解决节事运作中出现的问题,并提出相应的对策措施,以保证节事参与者有序、安全的参与节事活动,使节事运作整体呈现有序状态。为提高节事组织方的适应能力和下一届节事运作的有序进行,文章基于CAS理论,遵循复杂适应系统主体的刺激——反应规则,并提出以下4条具体建议以促进节事的有序运作和可持续发展(图 5)。

|

图 5 CAS理论下节事空间秩序建构的提升机制 Fig.5 The Promotion Mechanism of the Construction of Event Space Order under the CAS Theory |

(1)提升自身适应能力。广州国际灯光节采用“政府搭台,企业唱戏”的运作模式,符合当下许多节事的特点。节事组织方包括政府和企业两个适应性主体,政府在其中发挥统筹全局、政策引导、协调规划、安全把控的作用,企业作为策展方,在节事空间布局、路线设计、作品摆放、人流引导等发挥具体的职能作用。因此,就节事组织而言,在不断总结节事举办经验的基础上,政府要不断提升自身决策和协调的能力,企业要积极学习和了解国内外节事运作模式,提升策划和管理的专业化水平。

(2)协调好与其他利益相关者关系。节事活动的举办涉及多个主体,除了节事组织方(政府、企业)和游客外,还包括周边居民、上班族、商户等,这些利益相关者同样具有适应性行为,混乱无序的节事既影响节事的可持续发展,也影响到其他利益相关者正常的生产生活,从而引起当地居民的不满和对节事的支持。因此,节事空间的规划和设计一方面要考虑到节事本身的特征,另一方面需要协调好其他利益相关者的关系,改变传统的行政式命令、强硬式措施的节事运作模式,重视节事空间内部资源要素的分配和调整,听取各利益相关的诉求和建议,化解主体之间的矛盾,发挥节事的产业带动作用,保证各方的利益需求。

(3)空间规划的科学性和合理性。节事空间的选址和布局在很大程度上影响了节事参与者的游览方式、停留时间、现场人数、人流情况以及对周边交通、环境设施、餐饮住宿等的影响。随着节事知名度的提升和游客量的增多,要求节事组织方在空间规划方面更具有科学性和合理性,提高空间的利用效率。其次,空间的扩展化和分散化有助于缓解过多的人流量,通过增设分会场的形式,一方面可以让更多的市民参与到节事中,另一方面可以分散人流带来的压力。最后,可以尝试推行“虚拟空间”方式,借助于计算机、VR等技术,打造沉浸式、互动式场景,让游客获得不同的节事体验。

(4)完善节事服务管理。可以看到,广州国际灯光节在周期性的活动举办过程中,人流量过多一直是主要的矛盾,因人流量过多聚集而导致其他问题的产生。虽然组织方尝试通过不同方式来缓解和改善这一情况,但也出现了新的问题,即面对新的情况,总是始料未及,往往通过“粗暴”的方式解决。因此,节事空间的有序性一方面基于空间规划的科学性,另一方面更依赖于节事组织方的管理能力和服务水平,例如预约系统平台的完善提升、媒体宣传的及时报道、活动内容的详细安排、员工服务的水平提升、安全措施的详细周到等,通过管理的细致化、服务的全面化来推动节事系统的不断演进和秩序性升级。

6 研究结论与讨论第一,节事作为一种事先经过策划的事件,是人们基于理性而制定的有目的地设计或有意识的组织行为。本文运用复杂适应系统理论,结合该理论的7个基本特征:聚集、非线性、流、多样性、标识、内部模型以及积木,可以将节事系统理解为由多个适应性主体构成的复杂适应系统,包括节事吸引物、参与主体、服务设施、外部环境等多个主体。各类主体之间通过物质流、信息流、能量流等相互交流、相互联系和相互影响,形成节事系统的复杂性。

节事空间作为节事活动最终的实施载体和各主体的空间实践,提供了衡量节事组织方适应节事复杂系统的标准。对节事管理者来说,在节事周期性运作和应对外部环境的挑战中,节事空间的有序性建构要求节事组织方在节事系统中不是简单的适应,而是不断学习和总结经验,在节事系统各个“积木块”和“内部模型”的推动下,提高主体的适应性能力。因此,节事组织方秩序建构的过程实际上是与各主体间和环境的互动中进行策略和运作模式的调整,是不断适应节事复杂系统的过程,推动着节事系统的层次性和有序性升级。

第二,本文结合主体行为遵循的刺激——反应规则,具体分析节事组织方秩序建构的逻辑和实践内容,揭示了节事组织方和管理者在周期性的节事活动中如何进行节事空间秩序建构这一基本问题。通过对节事组织方政府和企业部门的访谈,以及网络等二手资料的获取,了解到节事组织者和管理者通过周期性的节事活动,在吸取过往经验的基础上,具体从节事空间布局设计、信息宣传秩序、交通运输秩序、环境卫生秩序和安全保障秩序等5个方面对灯光节的空间秩序建构进行调整。尤其在2018年灯光节空间秩序问题全面爆发这一情况下,灯光节组织方和管理者在空间选址和入场方式上进行“创新性”改变,为受到疫情影响的2020年灯光节的顺利和安全举办提供了基础。正如Waldrop指出,当系统处于秩序和混乱的边缘时,它们表现出最大的创造力[40],不断产生多样性,探索新的更好的方法,保持系统的稳定性和灵活性[41]。

根据CAS理论,复杂适应性系统的发展是逐渐的、流动的、上升的过程,而非急剧性的“崩溃”或“恢复”过程[42],节事系统中的多样化主体具有的适应性特征提高了节事系统应对风险的能力。因此,在灯光节周期性的活动举办过程中,组织方和管理者能够协调各要素间的关系,促使各要素间有条不紊的进行,同时保持各组织间尽量减少冲突,以实现节事的最佳运行,达到秩序建构的目的。通过揭示节事组织方秩序建构的逻辑和过程,能够解释节事运作是否能够顺利开展的原因,从而透过繁杂的现象为理解节事的有序运作提供经验。理论上的拓展和分析有助于在动态变化的环境中为促进节事的可持续发展实践提供更大的价值。在实践上,以促进节事寻求良性的、有序的和可持续发展。

第三,从复杂适应性系统理论角度分析,节事空间的秩序建构是一个动态变化的持续过程,为推动节事系统的秩序性和层次性升级。作为经过策划的事件,节事空间秩序的建构需要统筹协调好空间内外部各资源要素的关系,认识到节事系统中各主体具有的适应性特征,以及主体的适应性能力对节事系统的重要性,不能通过强制性的命令和方法来进行节事管理,以探求节事的良性发展机制。一方面,节事组织者在空间规划和设计方面,可以根据场地特征、周边环境、作品内容等方面更加多元化的呈现灯光作品,充分挖掘和利用周边资源优势,最大化和合理的使用现有节事空间,此外,也可以通过运用现代科技等手段拓展节事空间的物理属性;另一方面,节事作为旅游吸引物发挥“标识”的作用,吸引周边大量主体的“聚集”,因此,节事组织者需要协调好各利益相关者的关系,制定相关政策,满足不同主体的利益诉求,激发各主体积极的参与节事活动,促使节事为目的地的发展带来更多的机遇和提升空间,充分发挥节事具有的产业联动作用,以寻求更大的经济效益、文化效益和社会效益。

第四,复杂适应系统理论为解释社会复杂现象提供了理论基础,节事作为一个复杂适应系统,国内外学者对此较少进行关注,将复杂适应系统理论应用于节事相关的研究尚处于初级阶段,本文研究也存在一定的局限性。首先,节事空间从概念上来说,是指因举办节事活动而形成的空间,在这个空间中既有物质空间,又有非物质空间;既有实体空间又有感知空间。本文仅从节事组织方在灯光节运作中的几个维度进行论述,未来可以根据不同的案例特征,对节事空间秩序内容进行补充和完善。其次,本文主要关注了节事空间中具体的秩序,即节事空间中秩序的具体表现内容和形式,未来可以关注秩序的抽象层面,如心理的、语言的等无形秩序,分析活动的、行为的、物流的、信息流的等节事空间中物质和非物质层面的秩序。此外,节事作为复杂适应性系统,本文仅考虑到节事组织方的适应性,未考虑其他适应性主体(例如节事参与者、媒体、上班族等其他利益相关者),以及节事组织方与其他主体之间的相互作用,未来可进一步从系统整体性角度出发,以剖析和归纳不同主体和各主体间在节事空间秩序建构中的演化机制。最后,未来可以考虑引入定量的模型研究,建立节事组织方与其他主体间相互作用的非线性模型,以了解组织方的政策变化、空间选址、人流变化对节事空间秩序性的影响,通过更为准确、直观的方式了解节事空间涌现的秩序性特征和规律,为节事空间设计和管理提供可应用的理论指导和实践模型,以期促进节事产业的可持续发展。

| [1] |

Hayek F A. Law, Legislation and Liberty, Volume 1: Rules and Order[M]. Chicago: University of Chicago Press, 2011: 35, 22-25.

|

| [2] |

弗里德利希·冯·哈耶克. 自由秩序原理[M]. 邓正来, 译. 北京: 生活·读书·新知三联书店, 1997: 17-29. [Friedrich A. Von Hayek. The Constitution of Liberty[M]. Deng Zhenglai, trans. Beijing: SDX Joint Publishing Company, 1997: 17-29.]

|

| [3] |

Frost N. Anthropology and festivals: Festival ecologies[J]. Ethnos, 2016, 81(4): 569-583. DOI:10.1080/00141844.2014.989875 |

| [4] |

Getz D, Page S J. Event Studies: Theory, Research and Policy for Planned Events[M]. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2007: 13, 93, 273-277.

|

| [5] |

杨仲元, 徐建刚, 林蔚. 基于复杂适应系统理论的旅游地空间演化模式——以皖南旅游区为例[J]. 地理学报, 2016, 71(6): 1059-1074. [Yang Zhongyuan, Xu Jiangang, Lin Wei. Spatial evolution progress of tourism destination based on theory of complex adaptive system: A case of southern Anhui[J]. Acta Geographica Sinica, 2016, 71(6): 1059-1074.] |

| [6] |

Hartman S. Destination governance in times of change: A complex adaptive systems perspective to improve tourism destination development[J/OL]. Journal of Tourism Futures, 2021: 1-12. https://doi.org/10.1108/JTF-11-2020-0213

.

|

| [7] |

Hartman S. Adaptive tourism areas in times of change[J/OL]. Annals of Tourism Research, 2021, 87: 102987. https://doi.org/10.1016/j.annals.2020.102987

.

|

| [8] |

Olmedo E, Mateos R. Quantitative characterization of chaordic tourist destination[J]. Tourism Management, 2015, 47: 115-126. DOI:10.1016/j.tourman.2014.09.011 |

| [9] |

Hartman S. Towards adaptive tourism areas? A complexity perspective to examine the conditions for adaptive capacity[J]. Journal of Sustainable Tourism, 2016, 24(2): 299-314. DOI:10.1080/09669582.2015.1062017 |

| [10] |

Pechlaner H, Raich F, Beritelli P, et al. Improving tourism destination governance: A complexity science approach[J]. Tourism Review, 2010, 65(4): 51-60. DOI:10.1108/16605371011093863 |

| [11] |

Hartman S. Resilient tourism destinations? Governance implications of bringing theories of resilience and adaptive capacity to tourism practice[M]//Innerhofer E, Fontanari M, Pechlaner H (Eds.). Destination Resilience-Challenges and Opportunities for Destination Management and Governance. Abingdon: Routledge, 2018: 66-76.

|

| [12] |

Perfetto M C, Vargas-Sánchez A, Presenza A. Managing a complex adaptive ecosystem: Towards a smart management of industrial heritage tourism[J]. Journal of Spatial and Organizational Dynamics, 2016, 4(3): 243-264. |

| [13] |

Bovaird T. Emergent strategic management and planning mechanisms in complex adaptive systems: The case of the UK best value initiative[J]. Public Management Review, 2008, 10(3): 319-340. DOI:10.1080/14719030802002741 |

| [14] |

Ma M, Hassink R. An evolutionary perspective on tourism area development[J]. Annals of Tourism Research, 2013, 41: 89-109. DOI:10.1016/j.annals.2012.12.004 |

| [15] |

Brouder P, Eriksson R H. Tourism evolution: On the synergies of tourism studies and evolutionary economic geography[J]. Annals of Tourism Research, 2013, 43: 370-389. DOI:10.1016/j.annals.2013.07.001 |

| [16] |

严湘琦. 复杂适应系统理论视角下的城市空间植入策略与模式研究[D]. 长沙: 湖南大学, 2019: 184-209. [Yan Xiangqi. Research on Urban Spatial Implantation Strategy and Pattern from the Perspective of Complex Adaptive System Theory[D]. Changsha: Hunan University, 2019: 184-209.]

|

| [17] |

焦爱英, 王慧, 廖萍. 乡村旅游价值共创动力机制及提升策略研究——基于复杂适应系统理论[J]. 创新, 2020, 14(6): 43-52. [Jiao Aiying, Wang Hui, Liao Ping. Study on driving mechanism and upgrading strategy of rural tourism value creation: Based on complex adaptive system theory[J]. Innovation, 2020, 14(6): 43-52.] |

| [18] |

陈明曼, 郑国威, 涂先莉. 乡村振兴战略背景下乡村旅游提质增速路径研究[J]. 现代商贸工业, 2021, 42(14): 35-36. [Chen Mingman, Zheng Guowei, Tu Xianli. Research on the quality improvement and growth path of rural tourism under the background of rural revitalization strategy[J]. Modern Business Trade Industry, 2021, 42(14): 35-36.] |

| [19] |

Schianetz K, Kavanagh L. Sustainability indicators for tourism destinations: A complex adaptive systems approach using systemic indicator systems[J]. Journal of Sustainable Tourism, 2008, 16(6): 601-628. DOI:10.1080/09669580802159651 |

| [20] |

Jovicic D Z. Key issues in the conceptualization of tourism destinations[J]. Tourism Geographies, 2016, 18(4): 445-457. DOI:10.1080/14616688.2016.1183144 |

| [21] |

Huang S, Xue T, Ma F. On the conceptual framework of tourism com-plex research from the perspective of the theory of complex adaptive system[J]. Tourism Management and Technology Economy, 2020, 3(1): 1-15. |

| [22] |

张玲, 邬永强. 基于CAS理论的旅游产业集群动力机制研究——以广州会展旅游产业集群为例[J]. 经济地理, 2013, 33(8): 171-176. [Zhang Ling, Wu Yongqiang. The formatting mechanism of tourism cluster based on CAS thoery: Taking mice tourism cluster in Guangzhou as a case[J]. Economic Geography, 2013, 33(8): 171-176.] |

| [23] |

施佳伟. 基于CAS理论的旅游产业与生态环境互动研究——以广西河池为例[J]. 科技和产业, 2020, 20(2): 115-120. [Shi Jiawei. Interactive development of tourism indsutry and ecological encironment based on theory of complex adaptive system[J]. Science Technology and Industry, 2020, 20(2): 115-120.] |

| [24] |

邓洪波, 陆林, 虞虎. 空铁型综合交通枢纽地区空间演化特征——以上海虹桥枢纽为例[J]. 人文地理, 2018, 33(4): 130-136. [Deng Hongbo, Lu Lin, Yu Hu. Spatial evolution of air-rail integrated transport hub area: The case of Shanghai Hongqiao hub[J]. Human Geography, 2018, 33(4): 130-136.] |

| [25] |

李伯华, 曾荣倩, 刘沛林, 等. 基于CAS理论的传统村落人居环境演化研究——以张谷英村为例[J]. 地理研究, 2018, 37(10): 1982-1996. [Li Bohua, Ceng Rongqian, Liu Peilin, et al. Human settlement evolution of traditional village based on theoryof complex adaptive system: A case study of Zhangguying village[J]. Geographical Research, 2018, 37(10): 1982-1996.] |

| [26] |

杨仲元. 基于复杂适应系统理论的皖南文化旅游地演化特征和机制[D]. 南京: 南京大学, 2018: 4-5. [Yang Zhongyuan. Evolution Charactersistic and Mechanism of Cultural Tourism Destination in Southern Anhui Based on Theory of Complex Adaptive System[D]. Nanjing: Nanjing University, 2018: 4-5.]

|

| [27] |

Shi Y, Zhai G, Xu L, et al. Assessment methods of urban system resilience: From the perspective of complex adaptive system theory[J/ OL]. Cities, 2021, 112: 103141. https://doi.org/10.1016/j.cities.2021.103141

.

|

| [28] |

Meyer B. Tourism versus spatial order: Mutual relations[J]. Turyzm, 2011, 21(1/2): 25-32. |

| [29] |

Boeing G. Urban spatial order: Street network orientation, configuration, and entropy[J]. Applied Network Science, 2019, 4(1): 1-19. |

| [30] |

Thomas M E. Girls, consumption space and the contradictions ofhanging out in the city[J]. Social & Cultural Geography, 2005, 6(4): 587-605. |

| [31] |

Martin R. The spatial order of the economy: An investigation on location, economic areas and international trade[J]. Regional Studies, 2017, 51(12): 1873-1875. |

| [32] |

Campo J E. Authority, ritual, and spatial order in Islam: The pilgrimage to Mecca[J]. Journal of Ritual Studies, 1991, 5(1): 65-91. |

| [33] |

Pow C. Securing the'civilised'enclaves: Gated communities and the moral geographies of exclusion in (post-) socialist shanghai[J]. Urban Studies, 2007, 44(8): 1539-1558. |

| [34] |

陈浩然. 节事空间冲突的探索性研究[D]. 广州: 华南理工大学, 2019: 10. [Chen Haoran. Exploratory Research on the Spatial Confilict of Event Venue: A Case of Guangzhou International Light Festival[D]. Guangzhou: South China University of Technology, 2019: 10.]

|

| [35] |

约翰·H·霍兰. 隐秩序: 适应性造就复杂性[M]. 周晓枚, 韩晖, 译. 上海: 上海科技教育出版社, 2000: 6-40. [John H Holland. Hidden Oder: How Adaptation Builds Complexity[M]. Zhou Xiaomei, Han hui, trans. Shanghai: Shanghai Scientific & Technological Education Publishing House, 2000: 6-40.]

|

| [36] |

约翰·霍兰. 涌现: 从混沌到有序[M]. 陈禹, 等, 译. 上海: 上海科学技术出版社, 2006: 15-16. [John Holland. Emergence: From Chaos to Order[M]. Chen Yu, et al, trans. Shanghai: Shanghai Scientific & Technical Publishers, 2006: 15-16.]

|

| [37] |

杨新华, 陈小丽. 城镇生长的自组织微观动力分析——基于行为自主体自适应的视角[J]. 人文地理, 2012, 27(4): 73-77. [Yang Xinhua, Chen Xiaoli. Micro dynamic analysis of urban self-organization: Based on active agent' s self-adaption[J]. Human Geography, 2012, 27(4): 73-77.] |

| [38] |

高见, 邬晓霞, 张琰. 系统性城市更新与实施路径研究——基于复杂适应系统理论[J]. 城市发展研究, 2020, 27(2): 62-68. [Gao Jian, Wu Xiaoxia, Zhang Yan. Research on systematic urban regeneration and implementation way: Based on the complex adaptive system theory[J]. Urban Development Studies, 2020, 27(2): 62-68.] |

| [39] |

Ford R. Complex adaptive systems and improvisation theory: Toward framing a model to enable continuous change[J]. Journal of Change Management, 2008, 8(3/4): 173-198. |

| [40] |

Waldrop M M. Complexity: The Emerging Science at the Edge of Order and Chaos[M]. Newyork: Simon and Schuster, 1992: 15-24.

|

| [41] |

Hartman S. Towards Adaptive tourism areas: Using fitness landscapes for managing and futureproofing tourism area development[J]. Journal of Tourism Futures, 2018, 4(2): 152-162. |

| [42] |

Hassink R. Regional resilience: A promising concept to explain differences in regional economic adaptability?[J]. Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, 2010, 3(1): 45-58. |