2. 西北大学陕西省地表系统与环境承载力重点实验室,西安 710127

2. Shaanxi Key Laboratory of Earth Surface System and Environmental Carrying Capacity, Northwest University, Xi'an 710127, China

拐卖人口犯罪由来已久,由于其利润高、风险低、危害大,位列三大世界性犯罪[1]。而儿童年龄较小、反抗能力与防范意识较弱,是被拐卖的主要对象,一旦发生将给家庭和社会带来难以挽回的创伤。近年来,公安部和公益组织积极构建“团圆系统”,开展“团圆行动”“寻亲大会”等活动,助力被拐儿童和受害家庭科学寻亲。此类举措对部分受害者寻亲起到了一定作用,但由于拐卖犯罪通常具有空间距离远、时间跨度长、追查线索少等问题,多数受害者寻亲难度大,如何有效帮助被拐儿童和受害家庭寻亲亟需引起社会和学界关注。

当前,国内外关于拐卖儿童犯罪的研究较为丰富,多从法学、犯罪学、地理学、社会学等视角,探讨犯罪的法律条例与定罪量刑[2]、基本贩运形式与贩运网络[3, 4]、犯罪的时空分布和贩运路径[5],多针对拐卖儿童犯罪本身。针对受害群体的研究则聚焦于被拐儿童的群体特征[5]、受剥削形式[6, 7]、身心健康[8, 9]、人身权利与社会关怀[10, 11]等。在中国,学者结合中国被拐儿童多被收养的特点,从儿童解救后的权益保障[12]、救助保护[13]、社会融入[14]等方面开展研究。其中,薛淑艳等[14]借助生命历程理论分析了5个寻亲成功被拐儿童的生命历程变化,归纳儿童寻亲成功后融入原生家庭的形式,揭示家庭融入问题;郑束蕾和黎雪儿[15]从地图认知的角度分析了心象地图对于儿童寻亲的作用。此外与被拐儿童寻亲有关的内容多出现在新闻报道中,科学研究数量较少。随着科技水平的进步和居民防范意识的增强,拐卖儿童案件数量显著下降,历史积案中被拐儿童和受害家庭寻亲问题凸显,需指导受害儿童和家庭有效运用已有资料和科技手段,通过合理途径寻亲,亟需对被拐儿童和寻亲家庭的寻亲经历进行研究。

儿童被拐涉及从拐出地到拐入地的空间迁移,在寻亲过程中,儿童依据其在拐出地生活时的个体记忆,复述儿童时期发生的事件或绘制家乡空间图示,通过记忆建立其与拐出地的空间关联。寻亲过程中,从儿童记忆中提取具有儿童家乡和原生家庭特点的关键信息,寻找家乡和原生家庭,是通过记忆要素定位故乡和原生家庭的过程,是一种人地依恋现象[16]。目前,借助回忆开展的人地关系情感研究相对较多,多围绕“文化记忆”和“记忆空间”展开。首先,在文化记忆方面,德国学者扬·阿斯曼较早提出文化记忆理论,将时空和社会进行联系[17]。法国学者皮埃尔· 诺拉提出“记忆场”概念,指出“记忆场”是能够将经历者与过去和民族身份联系的文化现象,是承载和展示记忆的载体[18]。结合文化记忆理论和“记忆场”概念的研究相对丰富,多从集体记忆视角,选择事故、战争[19]、灾害[20]等重要历史事件,或旅游[21]、节庆活动[22]、庆典仪式[23]等行为活动,分析经历者在历史事件或行为活动中产生的身份认同、记忆的类型、记忆的情绪等,实质上是分析事件或行为与经历者之间的依存与影响。其次,记忆空间角度的研究侧重历史空间与景观复原和时空演化[24, 25],学者们多选取乡村文化空间[16]、灾后遗址空间[26]、历史文化空间[27]为研究对象,运用心象地图、感知地图、空间分析等方法,分析记忆空间的特征和时空演化,并尝试对历史空间进行图像复原,其中也包含分析被拐儿童的家乡心象地图对寻亲的帮助[15],为本文研究方法和理论的选择提供了参考。

上述研究对拐卖儿童犯罪的基本特征及其影响进行了介绍,有助于从区域和群体层面理解拐卖儿童犯罪的贩运途径和受害者的基本特征。关于记忆与人地关系情感的研究则多从集体记忆视角切入,探讨经历者与记忆产生时空情景的互动与影响。在儿童寻亲过程中,受害儿童凭借具有家乡和自身家庭特点的记忆寻找亲人,记忆和生活经历具有个体特殊性,受害群体的共性和规律被弱化,需从个案角度对被拐儿童寻亲经历进行分析。因此,本文选择典型的寻亲成功儿童杨某某为研究对象,从个案研究视角,分析被拐儿童的记忆和生活经历,探讨记忆要素和生活经历对被拐儿童寻亲的影响,以期深度揭示寻亲过程中遇到的阻碍,为有关部门关怀计划的制定和帮扶行动的开展提供参考。

2 研究设计与理论分析框架 2.1 研究方法与研究资料个案研究方法聚焦生活中具有复杂性和特殊性的个体现象,通过对其进行深入、细致、全面的考察和研究,达到对个案的深度认识和理解,能够细致地反映事物发生、发展、变化的过程,适用于考察真实场景中的复杂现象[28]。被拐儿童及其家庭是拐卖犯罪的直接受害者,每个儿童被拐的方式、途径、被收养后的生活经历不同,具有个体特点的生命历程变化,因此,本文采用社会学常用的个案分析方法,结合质性分析、深度访谈、文本分析,选取寻亲成功的被拐儿童杨某某为研究对象(虽然研究对象已经长大成人,但下文仍以被拐儿童相称),根据其短视频平台寻亲视频中的被拐经历与家乡记忆设计访谈提纲,获取其寻亲经历和原生家庭所在地空间资料,探究儿童对于被拐前家乡记忆和被拐卖后生活经历对其寻亲的影响。

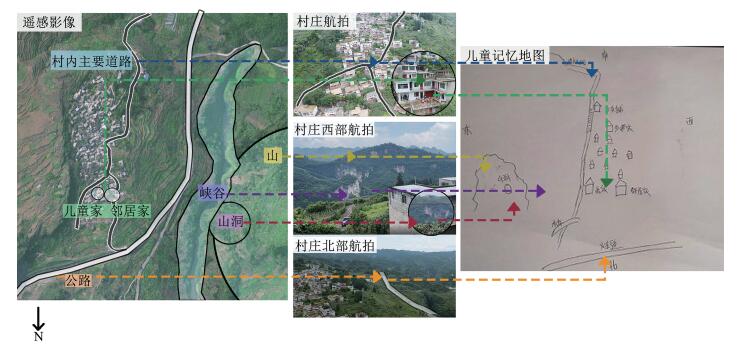

研究资料包含寻亲经历资料、实地调研资料、遥感影像数据。寻亲经历资料为儿童的语句描述和记忆地图,在访谈完成后邀请其画出家乡手绘地图,要素包括道路、边界、区域、节点、标志物;实地调研资料为儿童家乡的无人机航拍照片;遥感影像数据为从天地图平台下载的儿童家乡遥感影像。分别将上述音频、视频、图片资料进行整理,构成研究基础数据库。

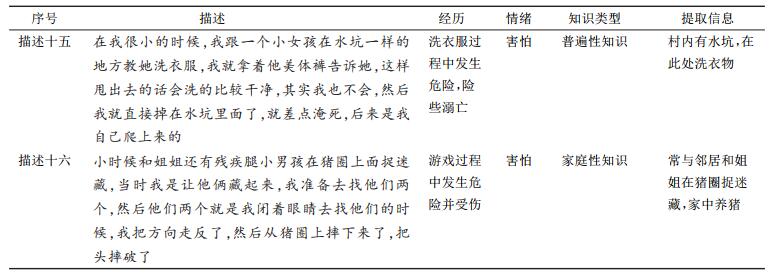

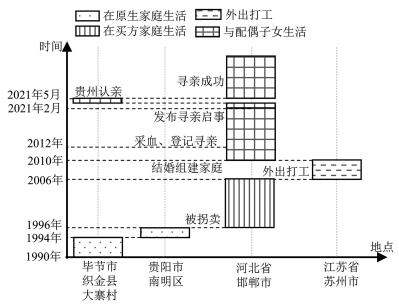

2.2 研究对象本文研究对象为寻亲成功的被拐儿童杨某某。杨某某(为保护研究对象隐私,在文中将儿童被拐前姓名以姓氏和某某指代),女,1990年出生于贵州省毕节市织金县大寨村,1996年被拐卖至河北省邯郸市,2021年寻亲成功。儿童生命历程如下(图 1):①1994年前,杨某某与父母、姐姐一同在织金县大寨村生活;②1994—1996年,杨某某一家四口在贵阳市生活,1996年杨某某在贵阳市被其邻居以上街买毛线为由拐走;③1996—2010年,1996年杨某某被拐卖至河北省邯郸市,此后在邯郸与养父和养家奶奶一同生活,于2006年前往江苏打工;④2010年至今,2010年杨某某在邯郸结婚,2012年登记寻亲,2021年2月在短视频平台发布寻亲启事,2021年5月发布寻亲短视频,发布短视频一月内前往贵州认亲并确认寻亲成功,目前在河北邯郸与其丈夫和子女一同生活,与原生家庭亲人保持良好联系。

|

图 1 杨某某生命历程轨迹 Fig.1 Life Course Change of Child |

本研究组于2021年7月前往中国拐卖儿童犯罪拐出儿童高发地贵州省进行实地调研,在宝贝回家志愿者的协助下实地访谈多名拐卖犯罪受害者,其中杨某某被拐时6岁,已具备基本的认知和表达能力,其发布具有家乡记忆要素的寻亲启事后3个月内寻亲成功,表明其记忆对于寻亲可帮助性强。因而选取其为本文研究对象。作者通过微信对被拐儿童进行访谈,获取其个人经历详细描述,并以儿童被拐前姓名“杨某某”的方式在本研究中呈现。

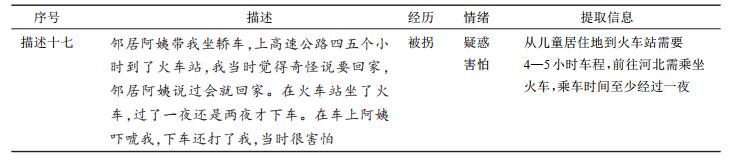

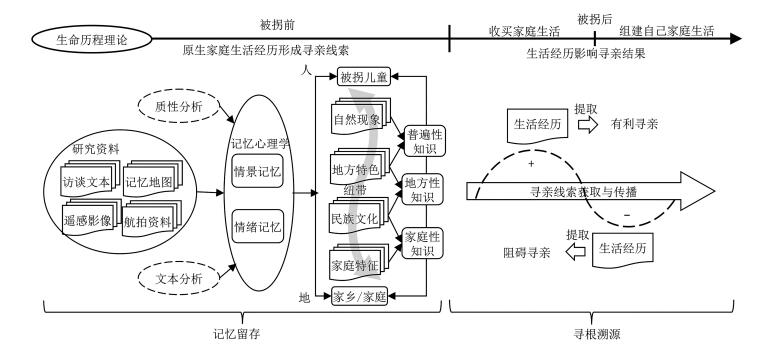

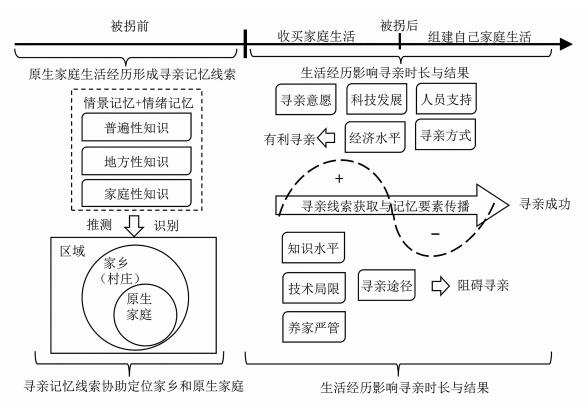

2.3 理论分析框架儿童被拐后生命历程发生变化,其记忆是连接自己与家乡的纽带,而被拐后的经历则影响其寻亲。本文结合“恋地情结”概念,运用生命历程理论和记忆心理学理论,将被拐儿童生命历程分为拐卖发生前和发生后两个重要阶段,结合情景记忆和情绪记忆分析儿童对于被拐前的家乡记忆特征。引入“普遍性知识”“地方性知识”“家庭性知识”概念,对被拐儿童记忆要素进行分类,分析不同类型记忆要素如何协助其定位原生家庭和家乡,并探讨儿童被拐后生活经历中重要事件对其寻亲的影响。最后总结归纳记忆与生活经历对儿童寻亲的影响,研究路线与理论分析框架如图 2。

|

图 2 理论分析框架 Fig.2 Theoretical Analysis Framework |

理论与概念介绍:①生命历程理论:是就特殊事件对于个体生命历程的影响进行分析,探讨其间相互关系的理论方法,被广泛应用在社会学领域研究中,本文运用该理论分析被拐儿童的生命历程变化[29];②记忆心理学理论:记忆是在头脑中积累、保存、提取个体经验的心理过程,是个人在现实和未来生活中确认和构建自我身份和生活环境的必要性参考,也是个人认识自我与周边环境的一项重要心理活动[30]。被拐儿童寻亲过程中,儿童依据记忆中关于家乡物质空间和人物特点以及发生过的事件情节寻找自己的故乡和原生家庭,是儿童在某一时间、地点背景下,自身参与事件的记忆,即情景记忆[31]。其中也包含带有情绪色彩的记忆,具有记忆增强效应[32],是一种情绪记忆[33]。在情景记忆和情绪记忆中可提取记忆线索,协助儿童寻亲;③地方性知识概念早前由人类学家吉尔兹提出,是指具有本体地位的,来自当地文化的自然而然的东西,固有的东西[34]。自提出以来,不同学者针对这一概念展开了探讨,常将其与普遍性知识、科学知识对比。本文聚焦拐卖事件及其影响,从狭义角度解析儿童记忆中的知识,将被拐儿童记忆分为3类:普遍性知识、地方性知识、家庭性知识。认为被拐儿童记忆中的普遍性知识是具有普遍性的能够反映自然变化规律和社会现象的知识,如气候环境、生活作息。地方性知识是儿童在一个地方长期居住所持有的知识,具有地域性、情景性、背景性,能够反映地方特点的知识,包含地方性景观要素和传统文化,也可以是一种文化符号[35],如特色饮食、衣着文化、方言。家庭性知识则是能够反映被拐儿童自身及家庭特点的知识,是儿童长期在其家庭中生活所持有的知识,如家庭人员构成、成员姓名,文中用于分析儿童记忆要素的类型及其对寻亲的帮助。

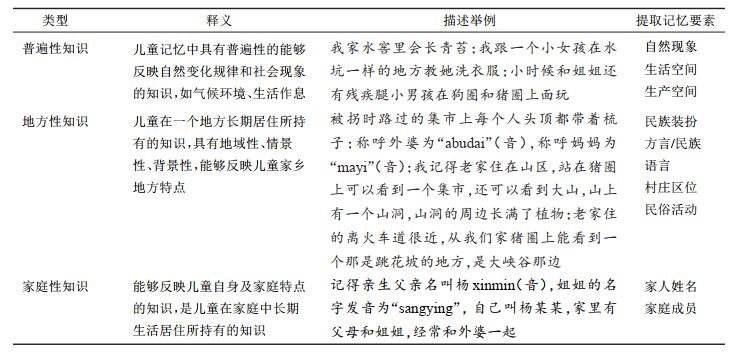

3 儿童对被拐前家乡记忆要素的类型与形成情景 3.1 记忆基本类型从对被拐儿童访谈内容中提取儿童被拐前的记忆要素(表 1),可以发现:①儿童对于被拐前的家乡记忆包含人员、姓名、语言、服饰、民俗活动、空间、自然现象,多为儿童在日常生活中常接触的人物和事物;②儿童记忆要素可以分为反映自然现象、生活空间、生产空间的普遍性知识,和反映当地地方特色和民俗环境的地方性知识,以及反映儿童自身和家庭特点的家庭性知识;③儿童家乡记忆多产生于日常生活中与家人朋友生活、游玩、游戏的过程,除长期接触的事物外,还包含带有情绪色彩的经历。

| 表 1 被拐儿童记忆要素 Tab.1 Memory Elements of Trafficked Child |

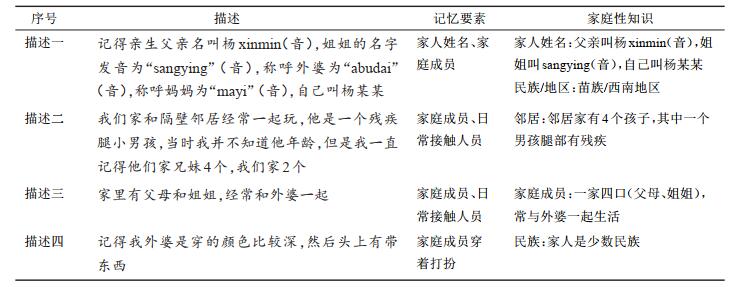

家庭日常生活情景下的记忆包含家庭成员构成、家人姓名、自己姓名、家人装扮,由姓名、称呼、语言、服饰要素构成(表 2)。儿童在家庭和家乡环境中生活,与家庭成员朝夕相处,反复说听家人姓名和当地方言或民族语言(描述一),易形成长时记忆,可以反映儿童原生家庭特征,属家庭性知识。分析儿童记忆中语言、方言、姓名,可以协助判断儿童拐出地和原生家庭;除姓名外,日常生活中经常接触的人也易留存于长时记忆中,如家庭成员、儿时玩伴等,并对其中不同寻常的特征留下深刻印象(描述二、三),可以协助定位原生家庭;家庭成员的装扮也是日常生活中常见要素,而民族服饰则常与普通大众服饰不同,具有民族特色,易成为儿童记忆中的特殊符号(描述四),可以协助被拐儿童定位家乡的大致区域。家庭性知识和地方性知识在儿童脑中多次出现,短时记忆多次重复,形成长时记忆,协助被拐儿童定位原生家庭所在地区。

| 表 2 家庭日常生活情景下儿童记忆要素 Tab.2 Child's Memory Elements in the Context of Family Daily Life |

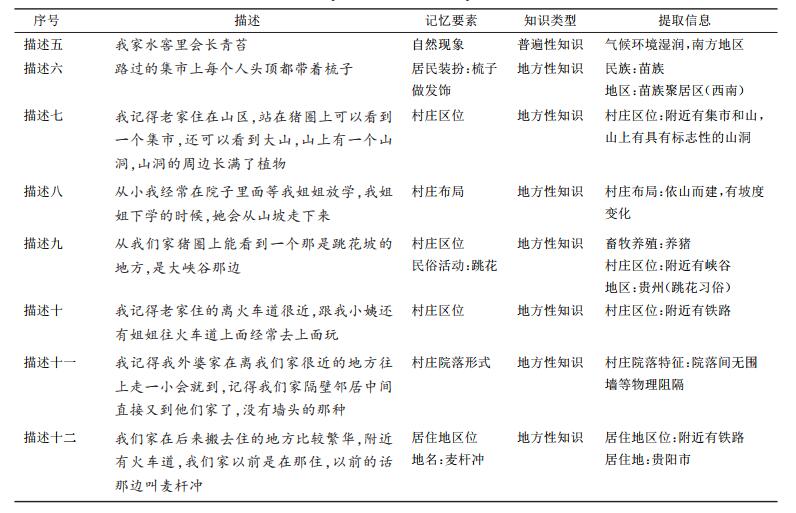

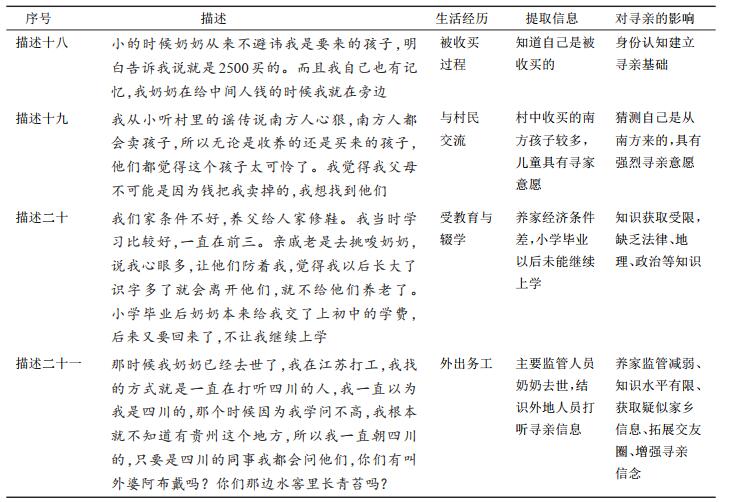

将儿童被拐前生活环境和儿童记忆进行匹配(表 3、图 3),儿童4岁前与原生家庭在贵州省织金县官寨乡大寨村生活。地区气候温和、常年多雨、光照条件较差(描述五)。村民以汉族、苗族、彝族为主(描述六)。大寨村依山而建(描述七),坐落于山侧斜坡上(描述八),地势西南高东北低(描述九),村庄由南向北海拔逐渐降低。在区位上,村庄北部和西部与S106公路相邻(描述十),公路分支连接村庄与外部交通,分支小路连通村庄。村庄内部各民居院落组团状布局,院落之间通过村内小路连接(描述十一)。4岁至6岁,儿童随父母和姐姐在贵阳市生活,居住在工地附近的出租屋内,居住地离交通站点较近,附近有铁路,邻居多为外来务工人员,人员繁杂且流动性大(描述十二)。对比被拐儿童的家乡记忆地图和记忆要素,从中提取反映拐出地特点的地方性知识,体现村庄区位、村庄自然环境、民俗活动,为儿童在其居住地日常生活中长期接触的自然环境、生活空间、生产空间。相较于儿童被拐卖后生活的河北省邯郸市,两地在自然环境、建筑特征上差异大,有助于记忆留存,协助识别其家乡所在地。

| 表 3 家乡日常生活情景下儿童记忆要素 Tab.3 Child's Memory Elements under Daily Life in Hometown |

|

图 3 儿童记忆地图与现实空间 Fig.3 The Memory Map and Real Space Image of Yang's Houmetown |

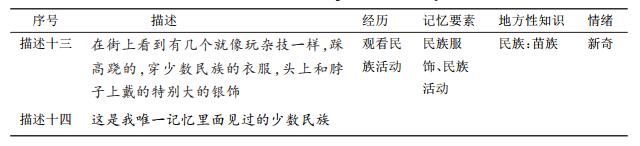

通过对被拐儿童回忆中带有新奇情绪的内容进行分析(表 4),可以发现这段经历产生于儿童的日常生活(描述十三),推测是儿童在观看少数民族的节庆或民俗活动,其中的民俗活动、民族服饰和装扮具有典型民族特色,属地方性知识,可以协助被拐儿童定位其原生家庭可能的民族和区域。结合儿童被拐后生活环境来看,儿童被拐后生活在河北省邯郸市,居民民族构成、服饰装扮、民俗文化与贵州省具有较大差异,儿童对此前见过具有特征事物的描述带有新奇情绪(描述十四),有助于记忆留存。

| 表 4 儿童新奇经历记忆 Tab.4 Child's Novel Experience Memory |

被拐儿童回忆中包含惊险经历(表 5),该经历产生于儿童日常活动(描述十五、十六),如洗衣服、玩耍,描述反映儿童在活动中发生了危险并受伤,因此产生深刻印象,其中体现儿童家庭和家乡特征的记忆可以协助寻亲儿童定位其家乡是城市或者乡村,判断疑似亲人是否是其亲人。

| 表 5 儿童危险经历记忆 Tab.5 Child's Memory of Dangerous Experiences |

被拐儿童回忆中具有恐惧情绪的记忆为儿童被拐骗的经历,包含整个拐出过程(表 6)。儿童被拐骗到被卖出的过程与人贩子相处(描述十七),期间儿童被打骂威胁,产生恐惧心理,形成情绪记忆。从中可以提取儿童被拐出家乡时乘坐的交通工具、大致路途时间,可以推测被拐儿童家乡到拐入地的铁路线路和大致距离。

| 表 6 儿童恐惧经历记忆 Tab.6 Child's Fear Experience Memory |

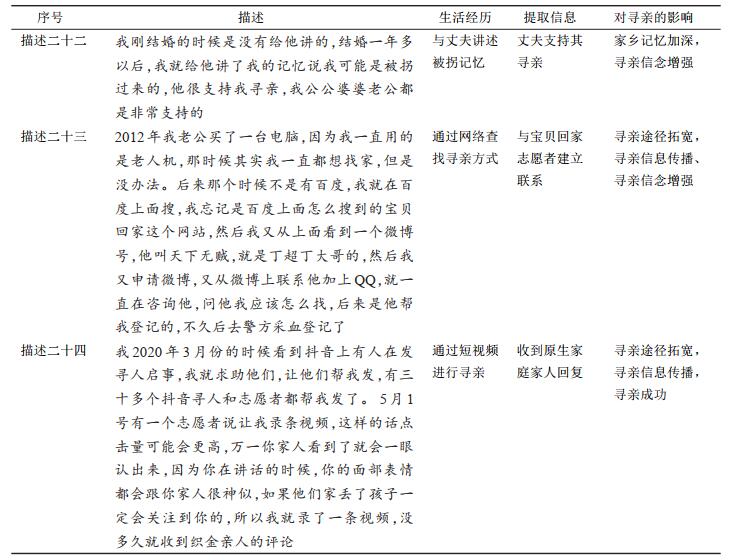

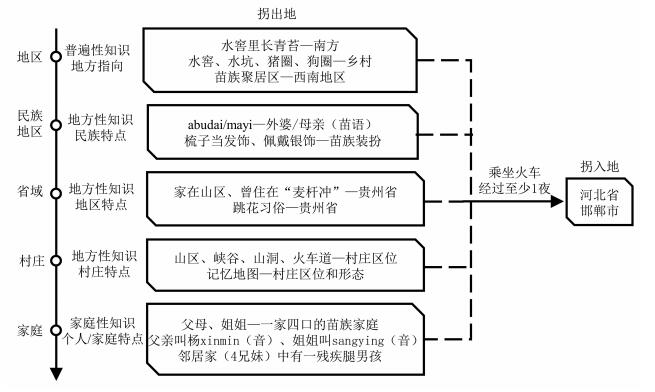

综合上述分析,分别从普遍性知识、地方性知识、家庭性知识三方面归纳儿童记忆要素对其寻亲的影响(图 4):①儿童记忆中的普遍性知识包含自然现象和乡村空间,推测儿童家乡在南方乡村;②记忆中的地方性知识体现民族、地区、村庄特点。语言、民族活动和服饰装扮体现儿童生活在苗族聚居区,家人也是苗族,推测家乡在中国西南地区。家住在山区,“麦杆冲”地名以及跳花活动,推测儿童拐出地在贵州省。结合儿童记忆地图和记忆中家乡环境要素可得知居住村庄的区位和形态;③记忆中的家庭性知识包含家庭人员构成、成员姓名、邻居特点,推测儿童原生家庭为一家四口的苗族家庭,邻居家有四兄妹且一男孩腿部有残疾。此外,从儿童对于被拐经历的描述中可提取交通工具和路途时间,可从拐入地位置反推儿童家乡大致位置。记忆要素的有序组织排查可以有效帮助儿童寻亲。

|

图 4 儿童记忆对寻亲的影响 Fig.4 The Influence of Child's Memory on Seeking Relatives |

儿童被收养后日常接触人员主要为养家主要家庭成员、近远亲、邻居、村民。杨某某被收养后一直与养家奶奶和养父一起生活,养家经济条件较差。生活过程中,以下经历对儿童寻亲具有影响(表 7):①告知身世,寻亲埋下伏笔:杨某某的养父是聋哑人,起先对于收买儿童的事情并不知晓,买入儿童是养家奶奶联系收买的。杨某某自从被收养后奶奶便告诉她就是收买来的(描述十八),其日常接触人员均知晓这一事件并在日常生活中经常提及(描述十九)。儿童知道自己是被收养的,并且具有强烈寻亲意愿,为日后寻亲埋下伏笔。②养家严管与知识受限,增加寻亲难度:儿童在养家生活期间,除日常家庭生活外,还曾接受教育和外出务工。案例中杨某某上小学后学习成绩较好,但由于村里人和近亲的挑唆,养家奶奶担心杨某某学习到知识后就会离开养家,小学毕业后便不让其继续上学(描述二十),养家的严格看管和知识水平受限易对其记忆留存、记忆的组织表达、对社会环境的了解形成阻碍,进而阻碍其寻亲。③主要阻碍人员去世,儿童外出务工,出现寻亲机会:2006—2010年,杨某某养家奶奶去世,杨某某暂时离开养家前往江苏苏州某电子厂打工,在打工期间杨某某结识四川、云南等地区的工友,杨某某此前误认为自己是从四川来的,所以便向工友打听四川的气候特点和方言(描述二十一),尝试获取寻亲信息,短暂脱离养家看管和结识其他地区的人员有助于儿童寻亲。此外,杨某某在养家生活期间,会与同村伙伴及工友讲述其对于原生家庭的记忆,在讲述过程中,记忆要素在其脑中多次重复,记忆维持和强化的同时起到信息扩散作用,利于儿童寻亲。

| 表 7 儿童在养家的生活经历 Tab.7 Child's Life Experiences in Adoptive Family |

被拐儿童组建自己家庭后受养家看管程度减弱,与丈夫和孩子一同生活,家庭成员对其寻亲的态度对寻亲具有影响(表 8)。①家庭成员支持与帮助,增加寻亲信心,建立寻亲辅助:杨某某2010年结婚组建自己家庭,常与丈夫讲述原生家庭的回忆和被拐卖的经历,丈夫表示支持寻亲,并愿意提供经济支持(描述二十二)。②网络科学技术与公益组织促进寻亲:2012年,丈夫为家中购买电脑,杨某某开始通过互联网搜索与寻亲有关的信息,在宝贝回家宝贝回家,登记寻亲并在公安机关处采血(描述二十三)。③短视频平台与记忆信息的有效组织传播,助力寻亲成功:2021年杨某某在志愿者的指导下发布寻亲短视频,短视频内容中包含杨某某被收养后一个月的照片及其现在照片,以及杨某某对其家乡方言、家庭成员、生活经历的描述,视频发布1个月内,寻亲短视频浏览量总计超过百万,其原生家庭家人在视频下留言,后经宝贝回家志愿者走访核实和警方采血比对确认其寻亲成功。整体来看,其丈夫、宝贝回家志愿者的支持,寻亲记忆信息的有效整理,互联网、短视频平台的传播扩散对其寻亲具有支持作用。

| 表 8 儿童在自己家庭中的生活经历 Tab.8 Child's Life Experiences in Her Own Family |

2021年5月杨某某寻亲成功并前往贵州织金认亲,认亲后与原生家庭亲人保持良好联系。儿童记忆中村子北部铁路实为公路,印象中的山和长满植物的山洞应在村庄西部,除这两处记忆存在误差外其它均与现实吻合。杨某某丢失后亲生父母通过前往贵阳火车站蹲守、寻找熟人打听的方式寻找杨某某,由于经济条件限制,未能前往外地寻找。在家庭成员方面,杨某某的亲生父母因为丢失女儿产生隔阂,父亲酗酒,母亲患上精神疾病,父母分别于2000年和2003年去世,亲生姐姐成年后嫁至外省,偶尔打听妹妹消息但没有结果。儿童丢失后,社会经济与科技发展水平、原生家庭经济能力、有效信息获取量、寻找儿童人员的数量、寻找的频率发生变化,引起寻亲时长变化。

5 结论与展望 5.1 结论本文以被拐儿童杨某某为研究对象,以生命历程理论和记忆心理学理论为指导,解析儿童被拐前家乡的记忆要素,分析记忆要素和被收养后的生活经历对其寻亲的影响,主要结论如下(图 5):

|

图 5 儿童记忆要素和生活经历对其寻亲的影响 Fig.5 The Influence of Child's Memory Elements and Life Experiences on Her Relatives Seeking |

(1)儿童被拐前的记忆多为其日常生活中频繁触及的事物和具有情绪色彩的经历,体现拐出地地方性特色、儿童个人和家庭特点,可分为普遍性知识、地方性知识和家庭性知识,其中地方性知识和家庭性知识最有助于其与地方志愿者或热心网友建立联系并定位家乡和原生家庭。记忆产生于日常生活情景,家庭日常生活情景主要包含家庭性知识记忆,协助定位原生家庭。村庄日常活动情景主要包含反映居住地区位和空间要素特征的普遍性和地方性知识记忆,辅以记忆地图可以更好地定位原生家庭所在地区和村庄。具有情绪色彩的经历可以加深记忆,包含少数民族服饰与活动的新奇经历、游戏过程中受伤的惊险经历、对于被拐卖的恐惧经历,协助寻亲儿童定位原生家庭和家乡所在地区。而儿童被拐后对身边人描述自己被拐经过和家乡回忆有助于记忆加深和信息传播,协助儿童寻亲。

(2)儿童被拐卖后经历在养家生活、建立自己家庭生活两个阶段。在前一阶段中,儿童对于自己被收养的身份认知决定其是否具备寻亲意愿。在儿童具有寻亲意愿的基础上,养家的经济条件、频繁接触人员对寻亲的负面态度和阻挠对儿童寻亲具有负面影响,而儿童受教育、暂时脱离养家监管、结识外地人员则有利于儿童被拐经历和记忆要素的有效组织与传播,有助于儿童寻亲。儿童组建自己家庭后,家庭成员的支持、互联网技术的普及、志愿者和警方的协助、寻亲信息的组织和扩散有助于儿童寻亲。

(3)整体来看,被拐儿童寻亲过程是将被拐前对于家乡的记忆进行梳理组织,通过合理传播途径传播扩散,引起知情者关注并与原生家庭人员建立联系的过程。儿童被拐前生活环境与经历产生记忆,被拐后生活经历、经济条件、日常接触人员对于寻亲态度、社会科技发展、国家和公众对于拐卖儿童犯罪的关注影响其寻亲意愿和寻亲途径,影响寻亲信息的获取与传播,影响寻亲时长和结果。

5.2 建议与展望本文以寻亲成功的被拐儿童杨某某为研究对象,结合记忆心理学和生命历程理论,分别从被拐前的记忆和被拐卖后的生活经历两方面,分析了其对被拐儿童寻亲的影响,是一次积极尝试。在此基础上,提出针对被拐儿童寻亲的建议:首先,儿童被拐时年龄阶段和记忆留存程度不同,应根据被拐时的年龄阶段和发生时段分为不同类型,针对不同年龄儿童的记忆特点和社会环境提取记忆要素。其次,儿童对于家乡的记忆要素除家庭成员和身份特征外,还包含在日常行为活动中频繁接触的空间或符号性要素,且带有情绪色彩的记忆更容易被记住,因此在询问被拐儿童时,应该着重引导儿童回忆日常行为活动和具有情绪色彩的经历,并从中提取具有代表性的地方性和家庭性知识要素。再次,除在警方和寻亲平台登记采血外,也需科学使用互联网和短视频平台发布寻亲内容,提升寻亲信息传播程度,有效帮助被拐儿童和受害家庭寻亲。

随着2022年公安部新一轮“打拐专项行动”的开展,快侦快破拐卖现案,全力侦破拐卖积案,建立完善预防、打击、救助、安置一体化工作机制逐渐形成,被拐儿童和受害家庭的寻亲问题亟需关注。结合这一问题对未来的研究方向和应用前景进行展望:①在研究视角上,本文选择典型寻亲成功儿童,从个体记忆角度分析被拐儿童与家乡之间的人地依恋,今后可选取不同经历的被拐儿童,结合寻亲家庭,从受害者双方角度分别进行分析,以期深入揭示受害者寻亲过程中存在的困境,为有关部门制定帮扶政策提供参考;②在研究内容上,本文选择被拐儿童寻亲为研究内容,提出针对被拐儿童家乡记忆的普遍性知识、地方性知识和家庭性知识,是一次积极创新。未来可根据记忆的类型和反映的信息建立被拐儿童记忆数据库,并进一步结合地理信息系统、大数据、人工智能等科学技术,将记忆信息、记忆地图与现实地物空间进行概率拟合匹配,从而有效协助受害者寻亲;③寻亲信息中除儿童记忆外,也包含被拐儿童的体貌特征,如胎记、伤疤等,可结合体貌特征和记忆要素进行综合分析,同时结合人脸识别技术,高效助力受害者寻亲;④在研究结果上,本文初步总结了各类型记忆要素如何协助儿童定位家乡和原生家庭,今后可结合群体调查,深入挖掘群体记忆中的信息总结影响机制有效帮助寻亲。

| [1] |

饶丽萍. 拐卖人口犯罪研究[D]. 长沙: 湖南大学, 2011: 1. [Rao Lip ing. Research on Crime of Human Trafficking[D]. Changsha: Hunan University, 2011: 1.]

|

| [2] |

蔡曦蕾. 拐卖儿童罪: 设刑与动刑——兼论"轻处"倾向的背后因素[J]. 北京社会科学, 2016(7): 13-26. [Cai Xilei. Penalties configuration and penalties distribution of the crime of child trafficking: The hidden factors of tendency of relatively lenient sentencing[J]. Social Sciences of Beijing, 2016(7): 13-26.] |

| [3] |

Hodge D R, Lietz C A. The international sexual trafficking of women and children: A review of the literature[J]. Affilia, 2007, 22(2): 163-174. DOI:10.1177/0886109907299055 |

| [4] |

Curtol F, Decarli S, Di Nicola A, et al. Victims of human trafficking in Italy: A judicial perspective[J]. International Review of Victimology, 2004, 11(1): 111-141. DOI:10.1177/026975800401100107 |

| [5] |

李钢, 谭然, 王会娟, 等. 中国拐卖儿童犯罪的地理特征研究[J]. 地理科学, 2017, 37(7): 1049-1058. [Li Gang, Tan Ran, Wang Huijuan, et al. Geographic characteristics of child trafficking crime in China[J]. Scientia Geographica Sinica, 2017, 37(7): 1049-1058.] |

| [6] |

Shoji M, Tsubota K. Sexual exploitation of trafficked children: Survey evidence from child sex workers in Bangladesh[J]. Journal of Comparative Economics, 2022, 50(1): 101-117. DOI:10.1016/j.jce.2021.06.001 |

| [7] |

Kiss L, Yun K, Pocock N, et al. Exploitation, violence, and suicide risk among child and adolescent survivors of human trafficking in the Greater Mekong Subregion[J/OL]. JAMA Pediatrics, 2015, 169 (9): e152278. https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/article-abstract/2430958. doi: 10.1001/jamapediatrics.2015.2278.

|

| [8] |

Rafferty Y. The impact of trafficking on children: Psychological and social policy perspectives[J]. Child development perspectives, 2008, 2(1): 13-18. DOI:10.1111/j.1750-8606.2008.00035.x |

| [9] |

Ottisova L, Hemmings S, Howard L M, et al. Prevalence and risk of violence and the mental, physical and sexual health problems associ ated with human trafficking: An updated systematic review[J]. Epidemiology and Psychiatric Sciences, 2016, 25(4): 317-341. DOI:10.1017/S2045796016000135 |

| [10] |

Donger E, Bhabha J. Dilemmas in rescue and reintegration: A critical assessment of India's policies for children trafficked for labour exploitation[J]. Anti-trafficking review, 2018(10): 52-69. |

| [11] |

Fong R, Cardoso J B. Child human trafficking victims: Challenges for the child welfare system[J]. Evaluation and Program Planning, 2010, 33(3): 311-316. DOI:10.1016/j.evalprogplan.2009.06.018 |

| [12] |

王文霞. 拐卖妇女、儿童犯罪中被拐人利益保护机制之反思——基于正当防卫的合理性分析[J]. 四川文理学院学报, 2018, 28(1): 71-74. [Wang Wenxia. Reflections on the mechanism of the interests protection of women and children abducted in crime: Based on the rationality of self-defense[J]. Sichuan University of Arts and Science Journal, 2018, 28(1): 71-74.] |

| [13] |

游稀. 结构性创伤: 被拐卖儿童回归家庭后亲子关系研究[D]. 重庆: 西南大学, 2017: 33-34. [You Xi. Structural Wounds: Study of Parent-Child Relationship after Abducted Children Returning to Family[D]. Chongqing: Southwest University, 2017: 33-34.]

|

| [14] |

薛淑艳, 李钢, 王会娟, 等. 被拐儿童生命历程变迁与原生家庭融入研究——基于寻亲成功案例的实证[J]. 人文地理, 2021, 36(3): 58-66. [Xue Shuyan, Li Gang, Wang Huijuan, et al. Life course change and biological family integration of trafficked children: Evidence from the successful cases of seeking relatives[J]. Human Geography, 2021, 36(3): 58-66.] |

| [15] |

郑束蕾, 黎雪儿. 认知(心象)地图助力寻亲成功[J]. 武汉大学学报(信息科学版), 2022, 47(12): 2153-2158. [Zheng Shulei, Li Xueer. Home leading by mental map[J]. Geomatics and Information Science of Wuhan University, 2022, 47(12): 2153-2158.] |

| [16] |

吕龙, 吴悠, 黄睿, 等. 主客"对乡村文化记忆空间的感知维度及影响效应——以苏州金庭镇为例[J]. 人文地理, 2019, 34(5): 69-77, 84. [Lv Long, Wu You, Huang Rui, et al. Perception dimension and influence effect of residents & tourists on rural cultural memory space: A case of Jinting town, Suzhou[J]. Human Geography, 2019, 34(5): 69-77, 84.] |

| [17] |

扬·阿斯曼. 回忆空间: 文化记忆的形式和变迁[M]. 潘璐, 译. 北京: 北京大学出版社, 2015: 174-182. [Assmann J. Memory Space: The Form and Change of Cultural Memory[M]. Pan Lu, Trans. Beijng: Peking University Press, 2015: 174-182.]

|

| [18] |

皮埃尔·诺拉. 记忆之场: 法国国民意识的文化社会史[M]. 黄艳红译. 南京: 南京大学出版社, 2015: 3-28. [Pierre Nora. Field of Memory: The Culture and Social History of French National Consciousness[M]. Huang Yanhong, trans. Nanjng: Nanjing University Press, 2015: 3-28.]

|

| [19] |

Riaño Alcalá P, Uribe M V. Constructing memory amidst war: The historical memory group of Colombia[J]. International Journal of Transitional Justice, 2016, 10(1): 6-24. DOI:10.1093/ijtj/ijv036 |

| [20] |

沈燕, 王晓葵. 灾害记忆何以传承——以一个村落地方神的变迁史为例[J]. 云南师范大学学报(哲学社会科学版), 2018, 50(5): 86-92. [Shen Yan, Wang Xiaokui. How does disaster memory transmit?: A case study of the changing images of a village's local deity[J]. Journal of Yunnan Normal University(Humanities and Social Sciences Edition), 2018, 50(5): 86-92.] |

| [21] |

Marschall S. 'Personal memory tourism' and a wider exploration of the tourism-memory nexus[J]. Journal of Tourism and Cultural Change, 2012, 10(4): 321-335. DOI:10.1080/14766825.2012.742094 |

| [22] |

赵将, 翟光勇. 文化集体记忆载体与变迁: 自一个节庆分析[J]. 重庆社会科学, 2017(2): 96-103. [Zhao Jiang, Zhai Guangyong. Carriers and changes of cultural collective memory: An analysis of a festival[J]. Chongqing Social Sciences, 2017(2): 96-103.] |

| [23] |

郭云娇, 陈斐, 罗秋菊. 网络聚合与集体欢腾: 国庆阅兵仪式如何影响青年群体集体记忆建构[J]. 旅游学刊, 2021, 36(8): 127-139. [Guo Yunjiao, Chen Fei, Luo Qiuju. Cohesion of the internet and collective effervescence: How the National Day parade influences the collective memory of the Chinese youth[J]. Tourism Tribune, 2021, 36(8): 127-139.] |

| [24] |

Sugimoto M, Iemura H, Shaw R. Tsunami height poles and disaster awareness: Memory, education and awareness of disaster on the reconstruction for resilient city in Banda Aceh, Indonesia[J]. Disaster Prevention and Management: An International Journal, 2010, 19(5): 527-540. |

| [25] |

吕龙, 黄震方, 陈晓艳. 乡村文化记忆空间的类型、格局及影响因素——以苏州金庭镇为例[J]. 地理研究, 2018, 37(6): 1142-1158. [Lv Long, Huang Zhenfang, Chen Xiaoyan. Type classification, pattern characteristics and influencing factors of rural cultural memory space: A case study of Jinting town in Suzhou[J]. Geographical Research, 2018, 37(6): 1142-1158.] |

| [26] |

钱莉莉, 张捷, 郑春晖, 等. 基于集体记忆的震后北川老县城空间重构[J]. 人文地理, 2018, 33(6): 53-61. [Qian Lili, Zhang Jie, Zheng Chunhui, et al. Spatial reconstruction of beichuan ruided country town post- earthquake based on collective memory theory[J]. Human Geography, 2018, 33(6): 53-61.] |

| [27] |

周尚意, 成志芬, 夏侯明健. 记忆空间表达及其传承研究——以北京西四北头条至八条历史文化保护区为例[J]. 现代城市研究, 2016(8): 11-16, 32. [Zhou Shangyi, Cheng Zhifen, Xiahou Mingjian. Representation and inheritance of memory space: A case of a historical culture protection area in 1st to 8th lanes in Xisi area in Beijing[J]. Modern Urban Research, 2016(8): 11-16, 32.] |

| [28] |

风笑天. 个案的力量: 论个案研究的方法论意义及其应用[J]. 社会科学, 2022(5): 140-149. [Feng Xiaotian. The power of cases: On the methodological significance of case studies and their application[J]. Journal of Social Sciences, 2022(5): 140-149.] |

| [29] |

李强, 邓建伟, 晓筝. 社会变迁与个人发展: 生命历程研究的范式与方法[J]. 社会学研究, 1999(6): 1-18. [Li Qiang, Deng Jianwei, Xiao Zheng. Social change and personal development: Paradigm and method of life course research[J]. Sociological Studies, 1999(6): 1-18.] |

| [30] |

隋洁, 吴艳红. 心理时间之旅——情景记忆的独特性[J]. 北京大学学报(自然科学版), 2004(2): 326-332. [Sui Jie, Wu Yanhong. Mental time travel: Uniqueness of episodic memory[J]. Acta Scientiarum Naturalium Universitatis, 2004(2): 326-332.] |

| [31] |

Tulving E. Episodic memory: From mind to brain[J]. Annual Review of Psychology, 2002, 53(1): 1-25. |

| [32] |

Talmi D, McGarry L M. Accounting for immediate emotional memory enhancement[J]. Journal of Memory and Language, 2012, 66(1): 93-108. |

| [33] |

王海宝, 张达人, 余永强. 情绪记忆增强效应的时间依赖性[J]. 心理学报, 2009, 41(10): 932-938. [Wang Haibao, Zhang Daren, Yu Yongqiang. Time dependence of enhancement effects in emotional memory[J]. Acta Psychologica Sinica, 2009, 41(10): 932-938.] |

| [34] |

王海龙. 导读之一: 对阐释人类学的阐释[M]//克利福德·吉尔兹. 地方性知识: 阐释人类学论文集. 王海龙, 张家瑄, 译. 北京: 中央编译出版社, 2000: 6. [Wang Hailong. Guide reading(Ⅰ): The interpretation of interpretive anthropology[M]//Geertz C. Local Knowledge: Further Essays in Interpretive Anthropology. Wang Hailong, Zhang Jiaxuan, trans. Beijing: Central Compilation & Translation Press, 2000: 6.]

|

| [35] |

孙杰远, 乔晓华. 地方性知识的内涵、特征及其教育意蕴——读吉尔兹《地方性知识——阐释人类学论文集》[J]. 教育理论与实践, 2021, 41(13): 55-60. [Sun Jieyuan, Qiao Xiaohua. Connotations, characteristics and educational implications of local knowledge: Reading clifford geertz's local knowledge: Further essays in interpretive anthropology[J]. Theory and Practice of Education, 2021, 41(13): 55-60.] |