2. 华东师范大学 地理科学学院,上海 200241;

3. 自然资源部超大城市自然资源时空大数据分析应用重点实验室,上海 200241;

4. 北京大学 城市与环境学院,北京 100871

2. School of Geographic Sciences, East China Normal University, Shanghai 200241, China;

3. Key Laboratory of Spatial-temporal Big Data Analysis and Application of Natural Resources in Megacities, Ministry of Natural Resources, Shanghai 200241, China;

4. College of Urban and Environmental Sciences, Peking University, Beijing 100871, China

转型期,社区功能日益多元化,社区空间逐渐成为居民日常生活最重要的锚点,构成了居民生活空间的基础[1-3],直接影响着居民的生活质量[1]。随着社会转型的深入,社区社会空间呈现出异质性、流动性、开放性、包容性和多元性的特点,社区居民生活方式与行为模式的差异性显著提升[4],对社区空间建设与设施配置提出了新的要求。近年来,中国城市社区生活圈规划日益受到重视,成为落实新型城镇化、实现公共资源精准配置、提升居民生活质量的重要手段[3, 5, 6]。社区生活圈建设聚焦在居民步行范围内实现公共服务设施的精准化配置,不仅涉及到公共服务配置等物质空间规划,更需要关注社会空间、行为空间的规划与治理[6-8]。

近年来大量研究对社区生活圈的设施配置标准、设施现状、空间优化等方面开展了分析[3, 5, 6],但大多关注在物质空间层面,缺少时空间行为视角的分析[7]。社区生活圈面向居民的基本日常生活需求,涉及到的活动往往具有高频率、低持续时间、群体差异明显的特征,并受到个体整体时间安排的显著影响,对社区物质空间配置提出了较高的时间性需求[7-10]。此外,城市流动性的提升、生活节奏的加快和疫情防控的韧性需求,也都对社区生活圈的时间维度提出了新的要求。社区生活圈建设不仅需要考察公共服务设施的空间布局与可达性,更需要关注居民生活时间特征,响应居民的差异化需求。

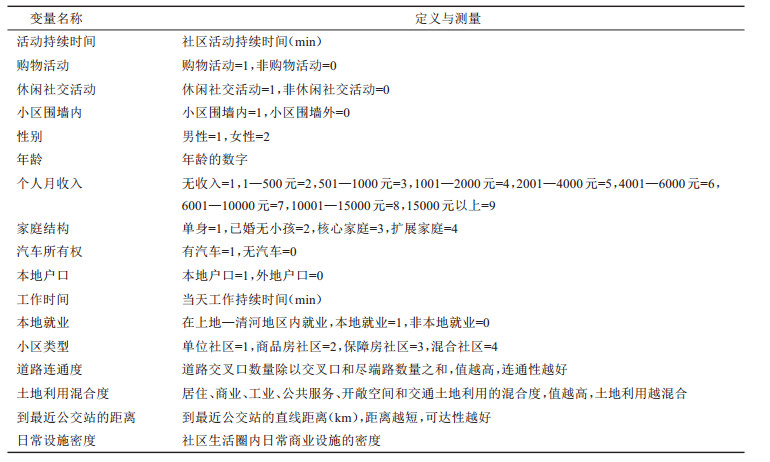

在时间地理学的框架下,对于社区生活时间的考察需要关注社区活动时间的整体性特征(图 1)。从国内外研究进展来看,社区生活时间研究主要集中在生活时间节奏、活动持续时间和时空间结构三个方面。生活时间节奏方面关注社区生活的时序性特点[11, 12],注重社区居民活动的时间次序与节奏特征分析[12-14]。将时间地理学理论与节奏分析方法相结合,学者提出了“社区时空间”的概念,将社区看作是由多种惯常行为和时间节奏组成的时空间集合[14],指出城市空间、社会结构、居民时空间行为模式等对其利用社区生活空间的时序性具有显著影响[15, 16]。这些研究更关注社区的整体状况,强调社区生活时间研究的空间意义,指出社区生活时间节奏影响社区活力的强度与稳定性,进而影响社区生活圈物质空间配置与行为空间特征的匹配程度。

|

图 1 社区生活时间研究框架 Fig.1 A Framework for Neighborhood Rhythm Studies |

活动持续时间研究强调时间的资源性特点,使用持续时间刻画不同活动在社区空间的开展状况。这些研究关注个体时间利用特征,通过活动频率和活动时长等指标,刻画和比较不同群体在社区内活动的状况,进而探究社区建成和社会环境对个体社区活动时间的影响[17, 18]。从个体层面出发,活动持续时间的研究往往与个体对社区的主观评价、归属感、满意度等结合,探究行为的情感意义。学者指出,个体与地方的互动时间会对其在此地从事的活动、制造的声响、甚至感受到的味道产生影响,会影响个体关于地方的情感认知[19],而居民在社区活动时间的减少可能会对其社区归属和社会融合产生负向影响[12, 20-22]。

时空间结构研究则在前两方面的基础上,强调不同群体之间的差异性,关注不同群体利用社区空间和设施的时空间结构。一般来说,日常生活包括了韵律性的秩序和非韵律性的秩序[16],韵律性的秩序主要涉及到活动的常规性和习惯性的方面。人们在不同场所的社会制度和时间节律下开展工作、购物、通勤、休闲等活动,形成了个体的时空路径及其汇合、分离的态势[11, 16, 23]。这部分研究关注韵律性秩序在社区层面的表现,刻画社区生活时间分异和活动时空间结构等指标,指出客观制约与主观选择共同塑造了不同群体在社区活动的时空间结构差异[12, 13],影响他们碰面的机会和可能性[21, 24],导致社区内部的时空隔离。这些研究从群体差异的角度出发,关注社区生活时间的社会意义,指出时空间结构的群体差异可能影响社区邻里关系与社会资本的构建[21, 25]。

综上,社区生活时间研究关注个体社区活动的时间结构,从生活时间节奏、活动持续时间和时空间结构三个角度分析社区生活时间的时序性、持续性和差异性特点,有助于理解社区生活的空间、情感与社会意义。相比国际研究趋势,国内在社区生活时间方面的研究依旧较少,仅有少量研究探究了个体社区活动的持续时间及其影响因素[17, 24, 26],在社区生活时空间结构方面的研究不足,无法充分理解不同群体在社区活动的时间分异特征。因此,有必要从时空间行为的角度,研究居民社区生活的时空间结构特征,为社区生活圈规划与生活时间规划提供支撑[7]。本文以北京市清河街道为案例,通过对居民社区活动时间特征的分析,讨论个体社会经济属性、活动特征和社区环境对社区生活时间分异的影响,以充分理解居民与社区的连接性,为更好地实现社区生活圈建设提供建议。

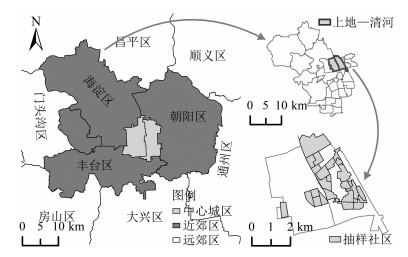

2 数据与方法 2.1 数据来源本文选取北京上地—清河地区作为研究案例(图 2)。该地区位于北京市海淀区北五环外沿,是北京西北部大型综合性边缘组团。该地区处于郊区化的前沿地带,既包括传统工业区、高科技产业开发区等就业用地,也包括单位社区、政策性住房社区、商品房社区、城中村等多种居住区,人口构成多样。近郊区位与城市空间重构带来了该地区居民生活方式的巨大转变,居民行为具有多样性与复杂性[27, 28],具有较强的代表性。

|

图 2 案例地区 Fig.2 Study Area |

本文数据来源于2012年9—12月间在该地区实施的北京居民日常活动与交通出行调查。调查针对上地—清河地区除城中村、部队大院外的23个社区以及上地信息产业基地19个典型企业。社区抽样采用多级整群抽样方法,首先根据社区名单按照商品房、经济适用房、单位福利房和廉租房四类选择相应社区;之后在居委会的配合下根据住户抽样框抽取0.5—1%的样本,共543个样本。调查采用GPS设备、互动式调查网站、面对面及电话访谈相结合的方法搜集居民社会经济属性、一周的活动日志以及GPS轨迹信息,最终获得有效样本为480个。样本中女性(52.4%)略多于男性,平均年龄为37岁,30岁以下年轻人占24.5%,50岁以上居民占12.6%,87.4% 的居民有北京户口,80% 以上的居民拥有大专或以上学历,62.2%的居民月收入在2001 —6000元之间,约19.6% 的居民月收入高于6000元。样本基本符合郊区居民的特征,但由于调查采用GPS设备与互联网问卷填写,高学历、高收入、年轻居民的比例相对较高。

社区活动定义为居民在社区生活圈内(离家1 km左右距离)开展的家外非工作活动,包括了休闲社交活动、购物活动、外出就餐活动和其他非工作活动四类。四类活动基于活动日志调查中原有19类活动合并得到;其中,休闲社交活动包括遛弯散步、体育锻炼、娱乐休闲、联络活动、社交活动和外出旅游;购物活动与外出就餐活动为原调查中购物与用餐活动;其他非工作活动主要包括了个体与家庭照料相关的活动以及其他非工作活动类型。本文以居民社区活动为研究对象,为了控制整体区域环境的相似性,仅选取居住在清河街道的居民样本并要求样本在调查期内有社区内家外非工作活动。最终共选择144名居民的371条社区内非工作活动作为研究样本集。

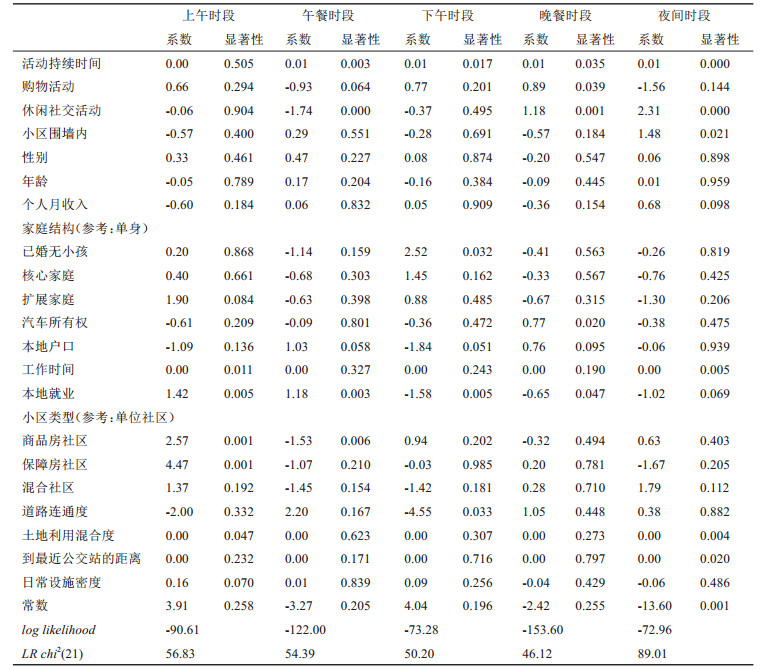

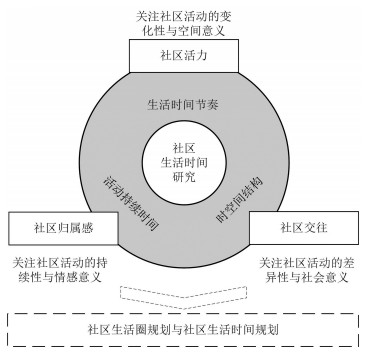

2.2 研究方法本文首先分析社区活动的时空间结构特征,分工作日和休息日分析活动的起止时间和时间节奏特征,并比较不同活动类型和地点的时间节奏差异,之后建立logit模型分析工作日和休息日居民社区活动时间选择的影响因素。研究的因变量为是否在特定时间段开展社区活动的二元变量,自变量包括了居民社会经济属性、社区活动特征、工作时间和社区生活圈建成环境属性(表 1)。

| 表 1 模型变量 Tab.1 Variables in the Model |

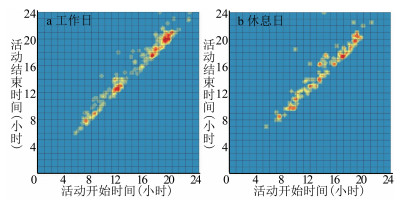

以社区活动开始时间作为横坐标,结束时间作为纵坐标,对活动点的起止时间开展核密度分析,基本分析单元设定为10分钟,搜索半径为半小时,对核密度分析结果采用自然分段法划分7个等级(图 3)。工作日社区活动呈现出三个集中区域,分别为12:00—13:00、16:00—18:00和19:00 —21:00,主要发生在居民中午休息和晚上下班之后。休息日社区活动时间集聚性减弱,在全天各个时段形成多个小高峰,但是持续时间没有显著变化。

|

图 3 社区活动时间分布特征 Fig.3 Temporal Distribution of Neighborhood Activities 注:红色代表活动数量多,蓝色代表活动数量少。 |

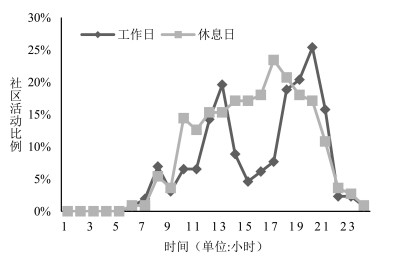

为了进一步识别社区活动时间节奏的分布规律,将活动持续时间按照1小时为单元进行划分,分析不同时间社区活动人次比例变化(图 4)。

|

图 4 社区活动时间节奏 Fig.4 Time Rhythm of Neighborhood Activities |

工作日,社区活动受到工作时间的制约,呈现三个峰值,反映了社区居民与社区空间互动的时间规律。值得注意的是,对于郊区社区来说,工作日社区活动的最高值出现在晚间20:00以后,反映了长距离通勤导致的时空制约。相对而言,休息日的社区活动分布更加平均,并且最高值点提前到了16:00—17:00,说明休息日有一部分居民选择在社区附近进行日常活动,体现出一定的日常生活的本地化趋势[32]。

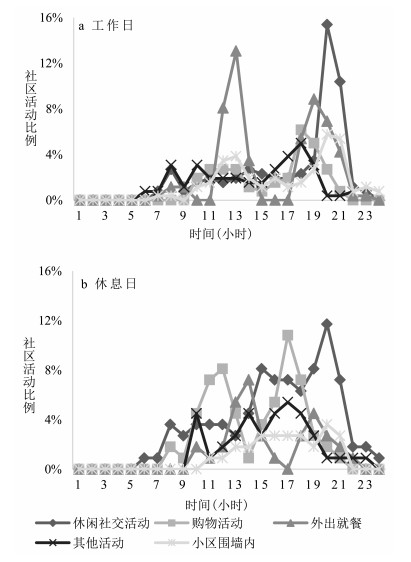

按照活动类型和地点分析社区活动时间节奏与活动特征的相互关系,如图 5所示。工作日白天的社区活动比例较低,只有中午的外出就餐活动占比相对较高,休闲社交、购物和其他活动几乎很少开展(图 5a)。工作日晚间的社区活动比例显著提升,并主要集中在17:00—22:00之间,反映了长距离通勤和设施营业时间的双重制约。从不同活动比较来看,其他活动、购物活动、外出就餐活动和休闲社交活动的高峰值依次推延,反映了居民日常生活的时空秩序。与工作日相比,休息日各类社区活动在社区开展的比例和持续时间都有所增加(图 5b)。值得注意的是,购物活动形成了白天和傍晚两个高峰,说明上地—清河地区的购物设施一定程度满足了居民日常购物的需求,吸引了一部分居民在休息日选择在社区周边进行购物活动。休闲活动虽然最高峰依旧在晚间,但居民白天开展休闲活动的比例相较工作日也有所提升。比较工作日和休息日可以看到,在没有工作和通勤时间限制的状况下,还是有一定比例的居民选择社区周边作为其购物、休闲、社交等行为的目的地,一定程度上反映了北京市近郊地区商业空间发展的状况。比较在小区内外发生的活动,可以看到工作日居民在午餐和晚餐后更有可能在小区围墙内开展运动、遛弯、休闲社交等活动,而休息日小区内的活动在白天和晚上均有分布;但是整体来讲,居民的日常生活更加依赖于社区生活圈范围内的各类设施,在小区内活动比较少。

|

图 5 分活动类型和地点的社区活动时间节奏 Fig.5 Time Rhythm of Neighborhood Activities by Activity Type and Place |

为了进一步分析不同类型居民社区活动时空间结构及其影响因素,本文根据居民社区活动时间的集聚变化特征,将社区活动按照进行时间分为0:00—10:59、11:00—13:59、14: 00—16: 59、17: 00—19: 59和20: 00—24: 00五个时间段(为便于描述,命名为上午时段、午餐时段、下午时段、晚餐时段和夜间时段),分别建立工作日和休息日的logit模型,分析居民社会经济属性、活动特征、工作时间和社区生活圈建成环境特征对社区生活时间的影响。

4.1 工作日社区生活时间模型表 2为工作日社区生活时间的logit模型。首先,活动持续时间、活动类型和活动地点对社区活动时间选择具有影响。除上午之外,持续时间越长,活动越有可能发生。购物活动更有可能在晚餐时段而不是午餐时段;休闲社交活动更有可能在晚餐和夜间时段发生,而午餐时段进行休闲社交的可能性更小。这些与统计分析的结果一致,反映了工作时间和长距离通勤对郊区居民非工作活动的制约[9, 20]。夜间,居民更有可能在小区内活动,这可能受制于生活圈内设施开放时间。

| 表 2 工作日活动时间分异的logit模型 Tab.2 Logit Models for Activity Time Differentiation on Weekdays |

社会经济属性会影响居民社区活动时间选择,证明了社区活动时间存在群体分异。高收入居民夜间活动比例更高,有车居民更有可能在晚餐时段活动,本地居民社区活动时间主要在午餐、晚餐时段,而下午活动可能性小。家庭结构的影响表现在相较于单身居民,已婚居民更有可能在下午进行活动,扩展家庭居民在早上开展社区活动的可能性更高。工作时间和就业地是居民开展社区活动最大的影响因素,工作时间制约强会增加早上和夜间的社区活动,而本地就业居民在早上和午餐时段活动的可能性高,但是在下午之后活动反而减少。这反映了工作日社区活动受到宏观的城市节奏的影响,对于郊区居民来说,本地就业更有可能均衡其社区活动时间选择,相反对于长时间工作和长距离通勤的居民来说,社区活动时间往往限制在早晚的时间空隙。

社区生活圈通过小区类型和建成环境产生影响。相较于单位社区,商品房和保障房居民的时空制约更强,他们往往在早上开展社区活动,而午餐时段活动可能性大大降低。这可能是由于单位社区相对建设较早,社区周边设施更为完备,居民对周边更为熟悉,社区内部社会关系更紧密[4, 6]。道路连通度减少了居民下午社区活动参与,这可能与道路连通度对居民出行的促进有关。从统计分析可以看出,这一时间的社区活动比例相对较低,而道路联通度好可能进一步促进了居民到更远的地方进行活动而减少社区活动比例。土地利用混合会促进居民早上和夜间的活动,设施密度主要对午餐时段活动参与的影响更大。这说明生活圈设施配置对居民社区活动参与具有时间效应,增加多种设施混合配置可以增加居民社区活动的选择,为早出晚归的居民提供活动地点。

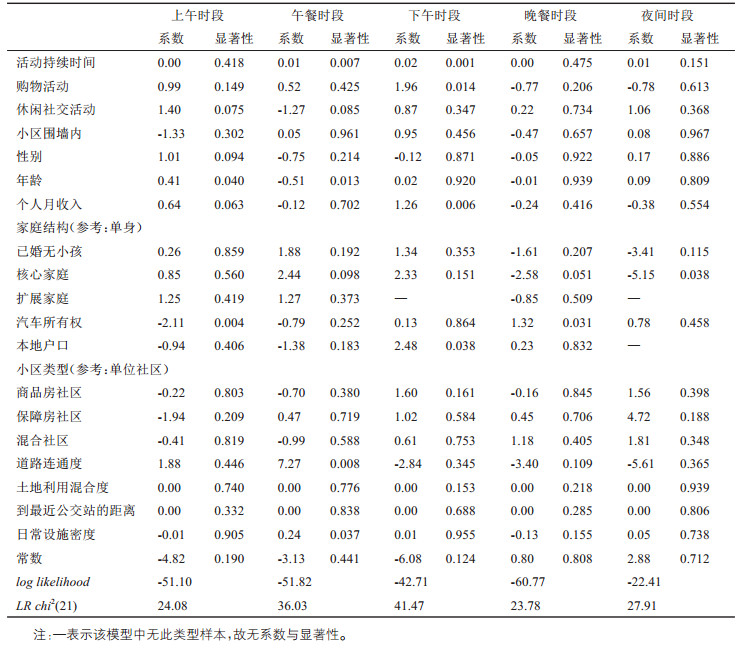

4.2 休息日社区生活时间模型休息日,活动持续时间和活动类型与活动时间分异相关,但是活动地点对社区活动时间选择没有影响(表 3)。活动持续时间越长,活动越有可能发生在下午和午餐时段。购物活动更有可能发生在下午,休闲社交活动更有可能发生在上午且发生在午餐时段的可能性较小。

| 表 3 休息日活动时间分异的logit模型 Tab.3 Logit Models for Activity Time Differentiation on Weekends |

社会经济属性也会影响居民休息日的社区活动时间选择。女性和年长居民更有可能在上午开展社区活动,年长居民不大可能在午餐时段在社区内活动。高收入居民社区活动更加集中在上午和下午,其他时间可能性较低。有车的家庭更愿意在晚餐时段在社区内活动,而上午比较少停留在社区。本地居民活动集中在下午时段。家庭结构的影响主要体现在核心家庭上,核心家庭居民更有可能午餐时段在社区附近就餐,但是晚餐和夜间活动较少。相比起工作日,休息日社区活动时间选择的群体分异维度增加,体现出在放松了工作等结构性制约的状况下,不同群体的自主选择结果。

社区生活圈通过建成环境产生影响。不同类型社区居民休息日的社区活动没有显著差异,时段连通性好和设施密度高的社区,居民在午餐时段的活动增加。相比起工作日,休息日社区生活圈对居民社区活动时间选择的影响减少,说明在自由时间增加的情况下,居民社区周边环境的重要性降低。

5 结论与讨论本文基于时间地理学理论构建了社区生活时间研究的理论框架,并通过实证分析探讨了社区生活圈范围内居民生活时间的特征及其影响因素。研究发现,研究区居民社区活动整体水平比较低,社区活动存在明显的时空分异,并受到个体社会经济属性、活动特征与建成环境的显著影响。

社区生活时间具有显著的时间分异、空间分异、活动类型分异和群体分异。时间分异体现为居民活动时间在一天之内和一周之内的节奏变化。工作日活动时间受到工作时间安排的影响,形成了早上、午餐和夜间三个差异化的时间段,尤其夜间是居民社区活动的主要选择。休息日社区活动时段时间集聚性减弱,说明社区生活圈对于居民周末高级购物休闲需求的支撑不足,但活动持续时间稍微延长。空间分异主要体现在社区围墙内外的分异,虽然整体上社区生活圈承载社区活动的比例更高,但与时间特征结合发现生活圈对夜间活动的支撑较弱,体现出了社区时空资源配置的不匹配性。活动类型分异体现为不同类型活动的时间节奏分异。休闲社交、购物和外出就餐活动的时间节律性更强,并明显的集中在午餐、晚餐与夜间等时间段,活动持续时间与活动时间选择存在显著的关联性。群体分异则体现了社区活动“时空间隔离”的特征。工作日主要体现在收入、户口、家庭结构和汽车所有权方面,休息日的分异集中在性别、年龄、户口、收入、汽车所有权和家庭结构上。这些结论说明居民的社区活动具有明显的时间节律特征,不仅体现在活动本身的差异性上,还体现在不同类型居民的分异。

社区生活圈规划需要从时空间行为视角出发,通过社区生活时间的研究把握居民对社区生活圈时空资源的利用程度,应对行为空间与物质空间的时空不匹配问题。一方面,社区生活圈规划需要充分考虑个体行为的时间特征,把握不同群体的社区活动特点,满足差异化的日常活动时空需求。本文通过统计分析与模型发现了不同群体在社区的生活时间具有分异性的特点,并表明不同类型活动的开展也存在明显的时间差异特点。特别是对于郊区社区,职住分离导致的长距离通勤与时空制约降低了居民与社区的时空连接程度,尤其是在工作日大量就业居民的社区活动集中于早上和夜间时段,设施运营时间需要充分考虑这些居民的生活需求。另一方面,社区生活圈规划需要通过空间营造实现行为特征与物质空间的时空匹配。本文发现社区生活圈道路联通度、土地利用混合度和设施密度的提升可以对居民活动时间产生影响。但也可以看到设施配置的提升主要对工作日的影响更显著,而对休息日的影响很小。这可能是由于社区生活时间节奏是城市韵律性时间节奏、社区设施配置、个体选择决策等多因素复杂作用的结果。一方面,在时空制约下建成环境的提升更有可能影响居民社区活动的时间结构,特别是对于早上和夜间的影响显著。另一方面,休息日居民自主选择性更强,社区生活圈设施的影响降低,这可能是由于本文仅考虑了设施的数量而没有考虑设施品质。综上,在社区生活圈规划中需要充分考量这些空间设施的时空可达性,通过空间混合利用、开放时间调整等方式促进社区生活圈的精细化规划与治理。

需要指出的是,本文依旧存在以下不足。首先,社区生活圈环境对活动时间具有一定的影响。但由于数据限制,本文使用的环境指标仅考虑了空间维度,即设施密度、混合度、设计等方面,而没有获取到设施营业时间等数据,因此整体上看建成环境对时间选择的影响程度较低。未来,需要进一步考虑不同设施的运营时间、承载力等因素,进一步分析社区活动的环境机制。其次,本文采用基于GPS的活动日志调查开展研究,样本相对具有高收入、高学历、年轻化的特征。在大数据时代,基于时空大数据对社区中更广泛的群体开展时空特征分析有利于更充分的考察社区时间节奏特征。最后,本文使用了2012年的数据进行研究,可能无法反映近年来日益重要的网络购物、网络社交等虚拟空间的影响。这些虚拟空间行为可能对居民实体空间内的社区行为产生替代或补充效应,进一步扩大社区行为模式的时间差异,需要更多的案例和数据开展研究。

| [1] |

王兴中. 城市社区体系规划原理[M]. 北京: 科学出版社, 2012: 4-8. [Wang Xingzhong. Principles of Urban Community System Planning[M]. Beijing: Science Press, 2012: 4-8.]

|

| [2] |

奚东帆, 吴秋晴, 张敏清, 等. 面向2040年的上海社区生活圈规划与建设路径探索[J]. 上海城市规划, 2017(4): 65-69. [Xi Dongfan, Wu Qiuqing, Zhang Minqing, et al. Exploration of planning and construction of community living circle in Shanghai facing 2040[J]. Shanghai Urban Planning Review, 2017(4): 65-69.] |

| [3] |

黄舒晴, 徐磊青. 社区街道活力的影响因素及街道活力评价——以上海市鞍山社区为例[J]. 城市建筑, 2017(11): 31-34. [Huang Shuqing, Xu Leiqing. Influencing factors of community street vitality and evaluation of street vitality: A case study of Anshan community in Shanghai[J]. Urbanism and Architecture, 2017(11): 31-34.] |

| [4] |

塔娜, 柴彦威, 刘志林. 单位社区杂化过程与城市性的构建[J]. 人文地理, 2012, 27(3): 39-43. [Ta Na, Chai Yanwei, Liu Zhilin. Hybridization of Danwei neighborhood and the emergence of urbanism[J]. Human Geography, 2012, 27(3): 39-43.] |

| [5] |

程蓉. 以提品质促实施为导向的上海15分钟社区生活圈的规划和实践[J]. 上海城市规划, 2018(2): 84-88. [Cheng Rong. Planning and practice of a 15-minute community living circle in Shanghai guided by promoting implementation[J]. Shanghai Urban Planning Review, 2018(2): 84-88.] |

| [6] |

龚咏喜, 段婧赫, 王嘉琪, 等. 新兴城市类单位社区生活圈的建构路径与特征差异——以深圳为例[J]. 地理科学进展, 2021, 40(4): 554-564. [Gong Yongxi, Duan Jinghe, Wang Jiaqi, et al. Danwei-based life circle practice in the emerging city of Shenzhen: Construction and characteristics[J]. Progress in Geography, 2021, 40(4): 554-564.] |

| [7] |

柴彦威, 李春江, 张艳. 社区生活圈的新时间地理学研究框架[J]. 地理科学进展, 2020, 39(12): 1961-1971. [Chai Yanwei, Li Chunjiang, Zhang Yan. A new time-geography research framework of community life circle[J]. Progress in Geography, 2020, 39(12): 1961-1971.] |

| [8] |

李萌. 基于居民行为需求特征的"15分钟社区生活圈"规划对策研究[J]. 城市规划学刊, 2017(1): 111-118. [Li Meng. The planning strategies of a 15-minute community life circle based on behaviors of residents[J]. Urban Planning Forum, 2017(1): 111-118.] |

| [9] |

钟炜菁, 王德. 基于居民行为周期特征的城市空间研究[J]. 地理科学进展, 2018, 37(8): 1106-1118. [Zhong Weijing, Wang De. Urban space study based on the temporal characteristics of residents' behavior[J]. Progress in Geography, 2018, 37(8): 1106-1118.] |

| [10] |

Wu J, Ta N, Song Y, et al. Urban form breeds neighborhood vibrancy: A case study using a GPS-based activity survey in suburban Beijing[J]. Cities, 2018, 74: 100-108. |

| [11] |

Schwanen T, Kwan M P. Critical space-time geographies[J]. Environment and Planning A: Economy and Space, 2012, 44(9): 2043-2048. |

| [12] |

Meij E, Haartsen T, Meijering L. The time and place of social mixing: Everyday rhythms of long-term residents and newcomers in a Dutch neighborhood[J]. Environment and Planning C: Politics and Space, 2021, 39(8): 1809-1826. |

| [13] |

Lager D, Van Hoven B, Huigen P P P. Rhythms, ageing and neighbourhoods[J]. Environment and Planning A: Economy and Space, 2016, 48(8): 1565-1580. |

| [14] |

Crang M, Crosbie T, Graham S. Technology, time-space, and the remediation of neighbourhood life[J]. Environment and Planning A: Economy and Space, 2007, 39(10): 2405-2422. |

| [15] |

Jacobs J. The Death and Life of Great American Cities[M]. New York: Random House, 1961.

|

| [16] |

Lefebvre H. Rhythmanalysis: Space, Time and Everyday Life[M]. London: A & C Black, 2004.

|

| [17] |

Lin T, Wang D. Tradeoffs between in-and out-of-residential neighborhood locations for discretionary activities and time use: Do social contexts matter?[J]. Journal of transport geography, 2015, 47: 119-127. |

| [18] |

Shirazi M R. Mapping neighbourhood outdoor activities: Space, time, gender and age[J]. Journal of Urban Design, 2019, 24(5): 715-737. |

| [19] |

Vincent-Geslin S, Ravalet E. Travel time use and place attachment among highly mobile people[M]//Viry G, Kaufmann V (eds). High Mobility in Europe. London: Pal‐grave Macmillan, 2015: 180-208.

|

| [20] |

李春江, 张艳, 刘志林, 等. 通勤时间、社区活动对社区社会资本的影响: 基于北京26个社区的调查研究[J]. 地理科学, 2021, 41(9): 1606-1614. [Li Chunjiang, Zhang Yan, Liu Zhilin, et al. The influence of commute duration and community activities on community social capital: A study based on 26 communities survey in Beijing[J]. Scientia Geographica Sinica, 2021, 41(9): 1606-1614.] |

| [21] |

Liu Z, Tan Y, Chai Y. Neighbourhood-scale public spaces, intergroup attitudes and migrant integration in Beijing, China[J]. Urban Studies, 2020, 57(12): 2491-2509. |

| [22] |

苏玲玲, 周素红, 张雪, 等. 社区环境对居民主观幸福感的影响: 时间维度的作用[J]. 城市发展研究, 2019, 26(9): 26-34. [Su Lingling, Zhou Suhong, Zhang Xue, et al. The influences of neighborhood environment on residents' subjective well-being: The effects of time dimension[J]. Urban Development Studies, 2019, 26(9): 26-34.] |

| [23] |

Hägerstrand T. What about people in regional science?[J]. Papers in Regional Science, 1970, 24(1): 7-21. |

| [24] |

马昕琳, 柴彦威, 张艳. 郊区配建社区的居住混合与行为分异——以北京美和园社区为例[J]. 城市发展研究, 2020, 27(3): 55-62, 76. [Ma Xinlin, Chai Yanwei, Zhang Yan. Residential mix and behavioral differentiation in suburban public policy community: Evidence from Beijing Mei-he-yuan community[J]. Urban Development Studies, 2020, 27(3): 55-62, 76.] |

| [25] |

Lager D, Van Hoven B, Huigen P P P. Understanding older adults' social capital in place: Obstacles to and opportunities for social contacts in the neighbourhood[J]. Geoforum, 2015, 59: 87-97. |

| [26] |

曾屿恬, 塔娜. 社区建成环境, 社会环境与郊区居民非工作活动参与的关系——以上海市为例[J]. 城市发展研究, 2019, 26(9): 9-16. [Zeng Yutian, Ta Na. Neighborhood built environment, social environment and suburban residents' non-work activities: A case study of Shanghai[J]. Urban Development Studies, 2019, 26(9): 9-16.] |

| [27] |

张文佳, 季纯涵, 谢森锴. 复杂网络视角下时空行为轨迹模式挖掘研究[J]. 地理科学, 2021, 41(9): 1505-1514. [Zhang Wenjia, Ji Chunhan, Xie Senkai. Pattern mining of spatio-temporal behavior trajectories by complex network analysis[J]. Scientia Geographica Sinica, 2021, 41(9): 1505-1514.] |

| [28] |

李斐然, 冯健, 刘杰, 等. 基于活动类型的郊区大型居住区居民生活空间重构——以回龙观为例[J]. 人文地理, 2013, 28(3): 27-33, 113. [Li Feiran, Feng Jian, Liu Jie, et al. The life time and space reconfiguration of residents in large communities in the context of suburbanization: A case study of huilongguan[J]. Human Geography, 2013, 28(3): 27-33, 113.] |