2. 同济大学 经济与管理学院,上海 200092;

3. 重庆大学 公共管理学院,重庆 400044

2. School of Economics and Management, Tongji University, Shanghai 200092, China;

3. School of Public Policy and Administration, Chongqing University, Chongqing 400044, China

中国长期以来显著的城乡二元结构症结催生了城乡融合发展的要求。统筹城乡关系、促进城乡融合发展是新时代中国新型城镇化建设和乡村振兴的关键所在[1, 2]。城乡融合发展作为中国城镇化建设的高级阶段,旨在实现区域城乡的全面、协调、可持续发展[3],故必须将城市和乡村作为一个有机整体,从系统全局的视角认识和理解现代城乡关系,合理优化空间布局、适度创新制度供给,促进城乡要素平等交换和公共资源均衡配置[4, 5],从而实现区域城乡经济、社会、环境的全面融合发展[6]。

钱学森先生早在1983年便提倡运用系统科学的思想研究自然环境和人类社会所组成的复杂系统,强调系统论在不同学科领域中的应用[7]。承袭其思想,从系统角度探讨城乡关系的观点并不鲜见。例如,朱家瑾对城镇系统以及城乡一体化系统架构进行了探讨,提出了乡村、城镇和城市全面系统规划的思想[8]。胡金林基于系统论的思想及方法,立足城乡一体化动力系统,认为城乡一体化发展是一个有机的运作系统,对其动力因素及动力机制的内涵进行了分析与阐述[9]。张建桥强调一种动态的系统观,主张以系统思维和辩证思维从全局和整体出发认识城乡关系,重视系统结构的合理性,并充分考察城乡大系统内部要素及其质的规定性[10]。罗湖平、朱有志则拓展了系统论思想应用的“学科视角”,引入了生态学中的共生理论来研究城乡关系,将城乡体系视为一个复杂共生系统,从共生理论的视角探讨了城乡共生系统与环境之间的双向动态激励措施及其共生机制[11]。在此基础上,袁莉聚焦新时代城乡融合发展的阶段特征,基于系统整体观,对城乡融合发展的内涵和特性、维度及根本路径进行了阐释[12]。

地理学是研究城乡关系的重要领域[13],系统论思想在地理学研究中的应用,为中国城乡关系的研究提供了理论基础。吴传钧开创性地提出了人地关系地域系统理论,奠定了系统论在地理学界研究的科学地位。该理论将人地关系视为一个包含人类社会和地理环境两种“各不相同但又相互联系”的系统,科学诠释了地理综合体的全新思想[14]。在人地关系演进过程中,人类社会和地理环境两个子系统频繁进行物质循环和能量转换等相互作用,形成了包含动态复杂结构与运行机制的开放巨系统。城市和乡村作为这一复杂地域系统中的子结构,是承载人类社会和地理环境的两大场域,在一定区域内亦构成了空间镶嵌、结构互补、环境共生、功能耦合、相互作用的有机地域系统。在新时代新型城镇化和乡村振兴的背景下,基于人地关系地域系统理论,刘彦随根据城市和乡村的结构特征提出了城乡融合系统的概念,并指出城乡融合系统是全新认识和理解现代城乡关系的理论依据[4, 15]。事实上,早在上世纪80年代,日本学者岸根卓郎便基于系统论的视角,构建了一个“自然—空间—人类系统”的网络化发展框架,强调要创造一个“人与自然交融一体、物心俱丰”的“城乡融合社会”,同样体现了“城乡融合系统”的思想雏形[16]。

从上述相关研究来看,已有一些学者在不同程度上对“城乡系统”进行了探讨或阐述,研究内容涉及城乡全面系统规划、城乡发展动力系统、城乡系统要素、城乡共生关系、城乡融合发展的内涵与维度、城乡融合系统概念等方面;学科背景涉及城乡规划学、生态学、地理学等。现有相关研究成果为探索城乡关系全面协调演进提供了丰富的研究视角、思路等方面的借鉴,其中刘彦随提出的“城乡融合系统”最为符合当前中国城乡融合与乡村振兴的时代背景。然而,已有研究对“城乡系统”的论述大多来源于研究城乡关系具体问题时所衍生出的思想或观点,故依然停留在“概念构建”或“思想雏形”层面,并未对“城乡系统”展开系统性、综合性的深入研究。关于“城乡系统”的科学内涵、要素结构特征及运行机制尚有待于进一步进行系统阐释和深入分析。

在新的时代背景下,随着城镇化、工业化、农业现代化和信息化的快速推进,城乡关系的核心表征及城乡系统内部要素的关系已经偏离了传统的演变路径而变得愈发复杂,现代信息技术的涌现更新也不断改变着人地互动、城乡互动的方式、广度和深度[17]。无论是从人地关系、城乡关系还是城乡系统内部要素的视角来看,均出现了不同于以往的时代特征和演进态势[18]。尤其是在高度“流动性”的社会形态下,中国的城乡要素流动及城乡融合的复杂性与障碍性凸显。城乡融合发展必须建立在对其复杂过程机理及组织规律的深刻理解上,鉴于此,当前亟需对新时代城乡系统的运行要素、结构体系及运行机制做进一步深入剖析,从而有助于科学把握现阶段推动城乡融合发展的动力机制及演化机理。本文正是以此为研究契机,选取现有相关文献中最符合当前时代背景的“城乡融合系统”为研究对象,在刘彦随的“概念构建”和岸根卓郎的“思想雏形”基础上,通过对相关基础理论的深入分析与解读,对城乡融合系统的科学内涵进行了理论阐释,进而深入剖析了城乡融合系统的结构要素及运行机制,以期为城乡融合理论发展和新时代城乡融合的有序推进提供理论参考。

2 理论阐释 2.1 理论基石:人地关系地域系统理论人地关系地域系统理论是研究地理格局演变规律的理论基石[19, 20],旨在探讨地球表层人类社会活动同自然地理环境之间的相互影响与反馈机制[14, 21]。人地关系地域系统理论认为人地系统是由人类社会活动圈层同地表自然环境圈层相互影响、相互作用、相互反馈而形成的动态、复杂的开放巨系统,其研究重点在于优化人地关系地域系统并促进系统内部诸多要素的良性循环,以使其“永续存在并不断完善”。就其本质而言,人地关系地域系统是以地球表层一定地域为基础的人地关系系统,其中“人”是指一切从事各种社会生产活动的群体和个体,兼具自然属性和社会属性,在认识和改造自然环境的过程中形成了互相依存的社会关系;“地”指的是由地球表层自然和人文要素依照一定规律紧密结合、相互交织构成的自然地理环境和人文地理环境。其中,自然地理环境指人类赖以生存和发展的自然界,主要由岩石、土壤、大气、水文、生物、气候、地貌等自然要素组成;而人文地理环境指人类社会活动形成的物质、精神财富在地球表层的分布现象,主要由社会、政治、经济、文化、科技、艺术、习俗等人文要素组成[22]。人地关系不仅包含人类社会同地理环境之间的关系,而且包含人与人之间的社会关系,以及地理环境要素之间的复杂关系。

人地关系地域系统理论作为联系不同分支学科的纽带,为城乡关系研究提供了全局的系统思维[4]。区域人地关系系统可以视为一个由城乡两级构成的城乡连续统一体,包括乡村地域系统和城镇地域系统两大子系统[23, 24]。由于城市和乡村空间镶嵌、结构互补、环境共生、功能耦合、相互作用,构成了一定区域内复杂的地域系统[25],且二者均包含地表自然环境和人类社会活动两大圈层,故刘彦随在新时代城乡融合发展背景下,依据人地关系地域系统理论延展提出了“城乡融合系统”的概念[4],并指出城乡融合系统是由乡村地域系统和城镇地域系统相互渗透、交错、融合而形成的空间连续系统,按城乡分异形态和格局可分为地域、市域、县域“三域”层次。

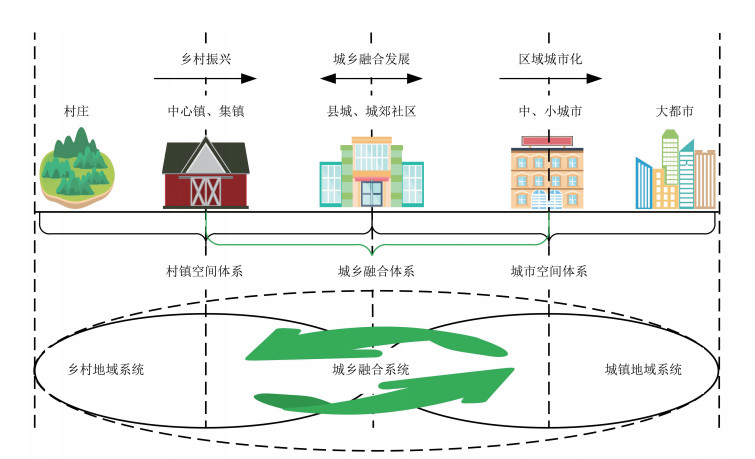

基于以上阐述,城乡融合系统本质上是一定区域内包含城市与乡村两种子结构的人地关系地域系统。“城”和“乡”作为连接区际关系的空间系统,在空间上划定了系统的地域范围。其中“城”是以非农人口、非农产业集聚为主要特征的空间地域体系,主要包括城郊社区、小城市、中等城市及大都市等城市空间体系;而“乡”则为区域内除“城”之外的一切空间地域体系[26, 27],主要包括村庄、中心镇、集镇等村镇空间体系(图 1)。“城”和“乡”二者彼此镶嵌,在空间上不存在明显的断裂点[25],在其交界地带交织、融合,构成了“非农活动和农业活动并存、兼有城市和乡村两方面特点”的城乡融合体系。整个“城”“乡”交错的空间系统中“人”和“地”两方面的要素按照一定的规律彼此交织在一起,形成了具有复杂结构和功能机制的开放人地关系巨系统,即为城乡融合系统。在城乡融合系统中,村镇空间体系、城乡融合体系和城市空间体系分别通过乡村振兴、城乡融合发展和区域城市化的发展战略,逐步实现“人”“地”要素在系统内的相互作用、流动组合和动态均衡,从而驱动整个系统由低级别协调共生向高级别融合发展不断演进。

|

图 1 区域城乡连续统一体 Fig.1 Regional Urban-rural Continuum |

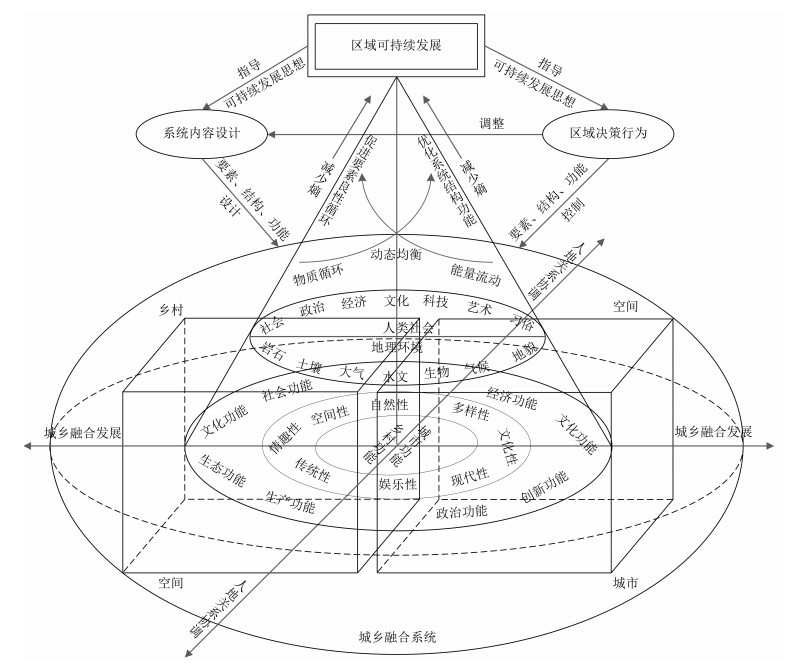

城乡融合系统同时具有自然和社会两种属性,因此可以将其视为一个自然—社会生态系统。为了使该系统“永续存在并不断完善”,必须赋予系统本身一种“自我形成机能”,即自我维持和适应环境变化的能力。依据岸根卓郎的城乡融合系统设计基本思想[16],城乡融合系统自身是无意识的,不能期待这种“自我形成机能”自然地形成,因而有必要由人类自己设计一个“理想自然—社会生态系统”。换言之,通过“系统设计者”的构思和设计,使系统原来欠缺的机能,在理想的系统中得以完善和实现。具体来说,①首先必须明确一个“可望实现而又很遥远”的理想系统目标,作为整个系统运行的方向指引;②由“系统设计者”根据这一目标,在遵循系统内在发展规律的基础上,进行“系统内容设计”,构建科学的系统运行机制,并通过合理的系统控制手段,不断制定具体的实施措施并提出适宜的调整方案,代行自然—社会生态系统所缺少的“自我形成机能”。通过引进“理想自然—社会生态系统”的构想,可以使本不具备“自我形成机能”的生态系统——无意识的“自然—空间—人类系统”,形成完善的“自我形成机能”,进而减少系统的熵,也即降低系统的混乱化程度和无秩化状态,从而使系统长久保持最适运行状态。

2.2.1 理想系统目标:区域可持续发展“理想自然—社会生态系统”设计的关键在于明确城乡融合系统的运行目标。城乡融合系统运行实质是系统内部人地关系和城乡关系在不同维度上动态演进发展,人地系统要素之间围绕城乡空间博弈的过程。

(1)就人地关系而言,城乡融合系统内部人类社会和地理环境相互作用推动整个系统不断演进,其中地理环境是人类社会活动的舞台,也是人类赖以生存和发展的物质基础[28],以其自身的产出及服务能力为系统内人地关系演变活动提供了空间平台;而人类社会发展的核心需求则为推动人地关系演进提供了潜在的动力源[18]。由于地理环境可以提供的关键资源要素在数量上具有有限性、在属性上具有不可替代性、在空间上具有地域差异性,且地理环境要素相互之间也存在一定的内在关联性,故在“人”“地”系统要素“博弈”过程中,应在确保地类要素上述“本底特性”不被恶性破坏的前提下,追求人类社会健康、安全和发展等“核心需求”的满足。也就是说,系统运行应遵循人类社会和地理环境各自的客观规律,使“人”“地”系统要素保持动态均衡、人地关系协调发展,在相互交织中朝各自更高的等级演进。

(2)就城乡关系而言,城乡融合发展作为城乡关系演进的最高级阶段,理应成为城乡融合系统运行的核心方向。具体地,应该将城市和乡村作为一个有机整体,打破系统中要素流动、结构融通的系统性障碍以及城市功能和乡村功能的条块分割,促进城乡要素平等交换、资源均衡配置,同时确保城乡区域及城乡参与主体之间的公平性,推动形成城乡协调共生、良性互动、深度融合、共同繁荣的发展格局,以实现区域城乡多维功能的系统化、等值化[29, 30]。

从本质上来讲,无论是协调人地关系抑或是促进城乡融合发展,其目标同可持续发展的方向是完全契合的[21, 31],故理想系统“可望实现而又很遥远”的目标实质上可视为实现区域的可持续发展,因而城乡融合系统运行应置于可持续性科学的整体框架下进行,其核心在于解决区域内人地关系、城乡关系演进过程中的可持续发展问题[32]。

2.2.2 系统内容设计:系统运行机制区域是地理学研究的经典尺度,研究人地关系和城乡关系均须落实到区域层面上,方能体现其现实价值。城乡融合系统的有序运行,必须以区域可持续发展思想为指导,在空间结构、组织序变、时间过程、协同互补、整体效应等方面探索系统的综合平衡、整体优化及有效调控机理[14, 19],进行系统内容设计,构建科学的系统运行机制,并通过合理的系统控制手段,不断制定具体的实施措施并提出适宜的调整方案,以确保系统“永续存在并不断完善”。

(1)从系统论的角度出发,系统是由一系列要素按照一定的结构形式相互关联形成的具有特定功能的有机整体[33],故城乡融合系统内容设计应当从系统要素、结构和功能三个基本维度入手,依托系统现有的自然—社会环境,在区域可持续发展目标的指引下,以要素→结构→功能为主线对其运行机制进行理论设计。要素是构成系统整体的必要因素,结构是要素之间相互作用的关系体系,而功能则是系统要素流动、组合以及结构互动的产物。城市功能和乡村功能是城乡融合系统功能结构中两大最显著的功能,其中城市功能主要包括经济功能、文化功能、创新功能、政治功能等,具有多样性、文化性(如城市的华丽和洗炼)、现代性、娱乐性等特点;而乡村功能则主要包括生产功能、生态功能、文化功能、社会功能等,具有自然性(如恬静的环境、优美的景观)、空间性、情绪性、传统性等特点[16, 34]。城乡融合系统运行的关键在于突破城乡功能的条块分割,在尊重城乡功能本底、顺应城乡关系转型现状的前提下,设计构建有利于要素高效流动、资源合理配置、结构协调融通的系统运行机制,以实现城乡多维功能互补和价值显化。

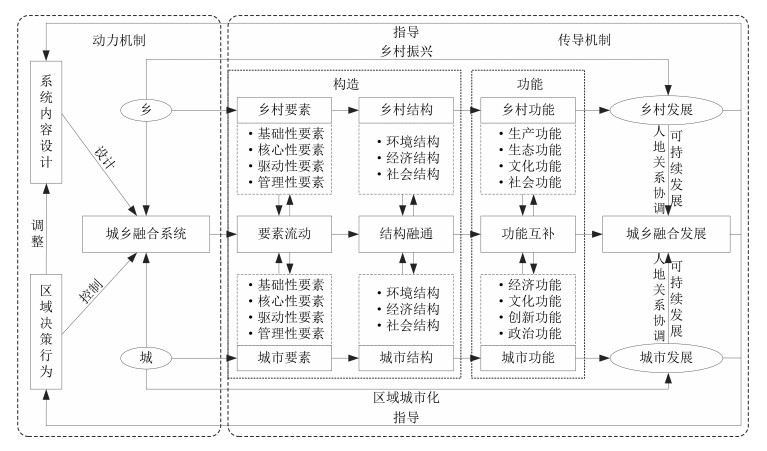

(2)从区域地理学的角度出发,消除系统内部人地关系、城乡关系对立、割裂状态的“系统控制手段”应当是区域行为,尤其是区域决策行为[28]。区域决策行为作为调节人类社会同地理环境之间关系的基本动力,集中体现为人类生产、消费活动和社会关系等方面的决策行为,以区域内人类社会和地理环境间、城镇地域和乡村地域间物质、能量、信息等要素流的协调畅通为基础,通过创造和改变环境、激活地理环境因素等方式产生一系列关联效应,从而改变区域内人地之间、城乡之间的物质、能量、信息交换关系[35]。例如,乡村振兴、区域一体化发展等一系列宏观战略的制定以及户籍制度、社会保障制度等一系列政策改革均可视为区域决策行为。理想的城乡融合系统应该在遵循系统内在发展规律的基础上,通过合适的区域决策行为,不断促进系统要素良性循环、优化系统结构功能,从而形成完善的系统“自我形成机能”,以实现人地关系协调、城乡融合发展以及区域可持续发展的目标。基于上述理论阐释,本文构建了城乡融合系统设计理论模型,如图 2所示。

|

图 2 城乡融合系统设计理论模型 Fig.2 Theoretical Model of Urban-rural Integration System Design |

依据人地关系地域系统理论,城乡融合系统是由不同要素和子系统构成非线性的、远离平衡状态的耗散结构系统。各子系统之间并非孤立存在,而是通过物质、能量、信息等诸多要素流相互作用,使各子系统形成一个结构整体,进而推动整个系统发生变化,共同实现系统的整体功能[28]。城乡融合系统的有序运行必须建立在对其结构体系及系统内部诸要素间作用机制的清晰认识,设计构建以要素→结构→功能为主线的系统运行机制,通过区域决策行为等结构要素的实施调节手段,对城乡融合系统进行有效的控制,从而实现系统的有序运行和整体优化。本节将对城乡融合系统进行结构解析,首先确定系统的结构体系划分,然后阐释系统结构之间的映射关系,进而对不同子结构的要素分类及构成进行解析。

3.1 城乡融合系统结构体系划分城乡融合系统的结构是指系统内部诸要素之间相对稳定的物质、能量、信息等交换机制,是具有多种要素分布方式或组织方式的关系体系,城乡融合系统的整体通过结构与系统内部诸要素相联系。系统组成要素的复杂性、多样性和层次性,决定了系统内部结构是一个错综复杂的立体网络,包含着多种多样的结构关系。但系统的结构体系划分不可能亦无必要涵盖系统内部从基本物质单元到所有相关要素之间的全部关联,由于主导系统功能的只有几个主要的关键性结构,故只需剖析系统内部的若干主要结构,即可对系统的内在运行规律进行较为科学地把握。

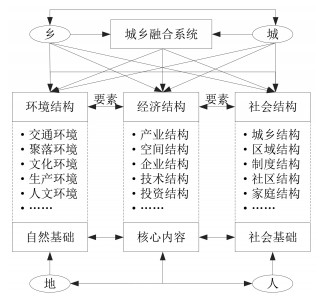

在可持续性科学的整体框架下,城乡融合系统运行主要应实现城乡区域的环境、经济和社会三个维度的可持续发展,并注重城乡子系统各维度之间的平衡关系[32]。具体而言,①环境可持续发展强调人类社会同地理环境之间的和谐相处以及不可再生资源的永续利用,保护和提高城乡整体生态环境的生产、更新能力;②经济可持续发展强调城乡区域整体经济发展效率的提高,主张在不降低生态环境质量、不破坏自然资源的前提下,提高城乡经济的持续增长能力并缩小城乡经济发展差距;③社会可持续发展主张人地关系协调发展和城乡融合发展的最高境界首先在于“人”的全面发展,必须以满足当代和后代全体人民“日益增长的美好生活需要”为宗旨,强调城乡参与主体的平等性、公平性。在区域可持续发展的整体目标导向下,城乡融合系统的结构体系可以划分为环境结构、经济结构和社会结构三个维度。其中,环境结构主要反映人与自然的关系,是城乡融合系统演化的自然基础;经济结构同时反映人与自然、人与人的关系,可视为城乡融合系统演化的核心内容;社会结构则主要反映人与人的关系,是城乡融合系统演化的社会基础[28]。

3.1.1 环境结构:城乡融合系统演化的自然基础环境结构是指城乡融合系统内部自然形成的一切直接或间接影响人类生产、生活等经济社会活动的环境要素相互制约、相互联系、有规律结合的有机结构,为系统经济社会发展提供了全域的资源环境支撑,是城乡融合系统演化的自然基础。环境结构既包括由自然环境要素构成的自然地理环境,又包括由社会环境要素构成的人文地理环境。自然地理环境包括岩石、土壤、大气、水文、生物、阳光、气候、地貌、矿产等自然环境和资源要素,为人类生存发展和社会活动提供了基本物质条件和环境要素;人文地理环境,是指由人类的生产、生活等经济社会活动作用于原生的自然生态环境,使地表自然面貌发生较大变化,而形成的次生人为环境。人文地理环境包括人类在适应自然、改造自然过程中所积累的物质和精神财富。例如,人类在不断改进自身物质、文化、生活质量的过程中,创造出的交通环境(如公路环境、铁路环境)、聚落环境(如城市环境、乡村环境、社区环境)、文化环境(如学校、教堂、风景游览区、文物古迹保护区)、生产环境(如工厂环境、农场环境)、人文环境(如艺术、风俗、文化)等均可纳入人文地理环境的范畴。

3.1.2 经济结构:城乡融合系统演化的核心内容经济结构是城乡融合系统中人地之间、城乡之间相互作用最频繁的结构,由城乡子系统中各种经济发展要素及主体在社会经济运行的不同时空背景下形成的复杂关系组合而成。经济结构可以反映系统内经济发展诸要素相互影响、相互联系的方式和作用规律以及这些联系方式和作用规律所体现出来的整体性和系统性,是连接城乡环境结构和社会结构的桥梁,故可视为城乡融合系统演化的核心内容。在城乡融合系统演化过程中,人类社会不断通过生产、消费活动同自然生态环境子结构发生物质循环、能量流动和信息交换等作用,形成了生产、交换、分配和消费等不同层次复杂的生产方式和生产关系,这些生产方式和生产关系共同构成了城乡融合系统的经济结构,包括区域城乡产业结构、空间结构、企业结构、技术结构、产品结构、就业结构、投资结构、经济组织结构等。

3.1.3 社会结构:城乡融合系统演化的社会基础社会结构是城乡融合系统中诸多社会要素相对稳定关系及构成方式的总和,即社会诸要素按照一定秩序所构成的相对稳定的网络结构,集中体现了系统内部不同社会阶层在思想、政治、文化、制度、社会生活等领域之间的相互关系。人类是城乡融合系统的“设计者”和“控制者”,是驱动系统演进的主体,城乡融合系统运行的终极目标在于实现“人”的全面发展,以不断满足人类政治民主开放、文化永续传承、治理制度高效、生活公平有序等一系列社会需要。社会结构正是建立在城乡系统中人与人互动关系的基础之上,可以反映个人或社会集体在追求相互平等、协调发展的前提下形成的诸多社会关系,是城乡融合系统演化的社会基础。城乡融合系统的社会结构包括城乡结构、区域结构、社会组织结构、社会阶层结构、意识形态结构、制度结构、社区结构、家庭结构等。

3.2 城乡融合系统结构关系阐释城乡融合系统是由城乡环境结构、经济结构和社会结构组合而成的开放、复杂的耗散结构系统。三大结构之间通过复杂的映射关系有机组合(图 3),共同实现系统的整体功能。因此,城乡融合系统的持续稳定、协调有序运行必须建立在三大结构各自合理有序发展以及三者之间互动关系的协调之上。城乡环境结构、经济结构和社会结构之间通过要素流动相互作用,在城乡融合系统内部呈现出高度的相关性。系统每一种结构内部要素的变化都有可能引发其他结构中的相关要素随之发生变化,进而引起整个城乡融合系统发生相应变化。

|

图 3 城乡融合系统结构的映射关系 Fig.3 Mapping Relationship of Urban-rural Integration System Structure |

环境结构是城乡融合系统演化的自然基础,在城乡融合系统结构中处于最根本的地位,为城乡融合系统经济社会发展提供了全域的资源环境支撑,是诸多物质资源要素流动的起点;经济结构是城乡融合系统演化的核心内容,在系统结构中居于核心地位,是系统中人地要素、城乡要素作用最剧烈的领域,也是连接城乡环境结构和社会结构的桥梁;社会结构则是城乡融合系统演化的社会基础,反映了系统内人与人之间形成的复杂社会关系,在系统结构中处于最高地位,由于城乡融合系统运行的终极目标在于人类社会的全面发展,故合理的社会结构应视为城乡融合系统演化的顶层目标。三大结构两两之间互为映射关系,其中环境结构为一切经济活动提供了物质基础和环境条件,对经济结构发展具有全域的支撑作用,而经济结构会通过消耗资源、创造和改变环境等作用对环境结构产生影响。经济结构的发展也会通过改变要素在城乡产业、空间等方面的流动和配置,引起一系列社会结构的改变,而社会结构则会通过制度、文化、科技、教育等领域的变迁对经济结构的发展发挥引导作用。换言之,由于“经济基础决定上层建筑”,社会结构会深受经济结构的影响和制约,但又始终为经济结构提供积极的引导和服务。环境结构为社会结构的存在及运行提供了自然环境和人文环境,而社会结构则主要通过引导人类的经济活动对环境结构产生间接影响。

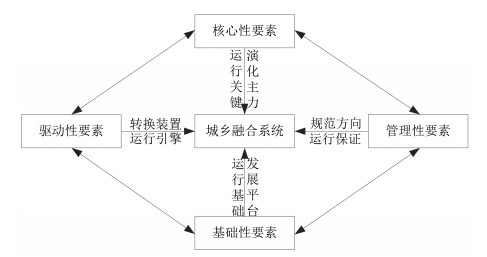

3.3 城乡融合系统运行要素分类与解析城乡融合系统运行要素是构成系统最基本的单元,是系统中对结构和功能发挥关键作用的元素。城乡融合系统的特征正是在一定的时空背景下通过系统运行要素之间相互联系、作用和反馈而形成的。按照不同的分类标准,城乡融合系统运行要素可以划分为不同类别。例如,按要素的流动性特征,可划分为流动性要素和非流动性要素;按要素的自然社会属性,可划分为自然资源要素和社会人文要素;按要素的经济属性,又可划分为生产性要素和非生产性要素。由于本文的重点在于探讨要素对系统功能作用的差异,故参考任启平对人地关系地域系统要素的分类标准[28],将城乡融合系统运行要素划分为基础性要素、驱动性要素、核心性要素以及管理性要素四大类(图 4)。

|

图 4 城乡融合系统运行要素构成 Fig.4 Composition of the Operation Elements of Urban-Rural Integration System |

基础性要素是指城乡融合系统运行必不可少的物质基础和环境条件,为城乡融合系统演化提供了运行基础和发展平台,主要包括自然地理环境中的地貌、水文、气候、土壤、生物、岩石、阳光等自然生态环境和资源要素以及人文地理环境中的交通、通讯、聚落、文化等次生环境要素。核心性要素较基础性要素流动性更强,对系统的整体发展具有核心作用,是城乡融合系统的演化主力和运行关键,主要包括劳动力、土地、资本、技术、信息、企业家才能等生产性要素[36]。驱动性要素是城乡融合系统的运行引擎和转换装置,本身虽然不能单独给系统提供物质资源环境,但可以通过改变系统中其他要素的相互联系和组合方式驱动城乡融合系统朝更高等级演进,主要包括市场体系(如劳动力市场、资本市场等)、市场机制(如价格机制、供求机制等)等市场要素。管理性要素是对城乡融合系统的有序运行起规范、引导、约束等作用的要素,为城乡融合系统的协调发展提供了运行保证和规范方向,主要包括政策、法律、道德、规范、习俗、伦理、制度等社会要素。

城乡融合系统三大子结构的运行要素组成各不相同。环境结构主要包括基础性要素中自然生态环境要素以及人文地理环境中的次生环境要素。经济结构是连接环境结构和社会结构的桥梁,是系统中要素作用最剧烈的领域,同时涉及上述四大类运行要素。其中,基础性要素中的自然资源要素为经济生产提供了“原材料”(包括物质、能量等),而交通、通讯网络等次生基础设施则为诸多其他要素的流动提供了便利,直接决定了要素流动、组合及配置的效率;核心性要素中的劳动力要素,通过劳动者的“劳动”能动地将自然资源要素以及土地、资本、技术、信息、企业家才能等其他核心性要素转化为驱动整个系统进步的生产力,不断为系统创造物质和精神财富;驱动性要素中的市场要素以及管理性要素中的社会要素则为经济结构提供了持续动态的要素配置和组合机制,二者在相互“配合” “博弈”和“权衡”的过程中,确保整个系统运行的“效率”和“公平”。社会结构的主体是人,反映的是人在实践过程中所产生的复杂社会关系,故社会结构中的运行要素为与人相关的要素,主要涉及核心性要素和管理性要素两大类,如人口、劳动力以及由人类生产、生活所衍生出的政策、法律、道德、风俗、文化等一系列社会要素。

4 运行机制分析 4.1 城乡融合系统运行机制模型构建城乡融合系统的运行状态,是系统内核不同要素及子系统之间相互作用、相互协调的综合产物。城乡融合系统的协调、有序、高效运行需要科学、合理、完整的运行机制作为保障。城乡融合系统的运行机制主要可以从构造、运行和功能三个方面的内容进行理解。其中,构造涉及系统的组成,该组成决定了系统运行的情况和系统功能的本质;运行指的是系统构造元素之间相互作用而体现出的一种特有的秩序,是系统内部要素相互作用的外在表现;功能是系统运行过程中系统构造元素相互作用的产物,表现为系统整体的特性与能力,任何机制必然导致某种功能,没有无谓的机制。

根据系统论思想,本文以要素→结构→功能为主线设计构建了城乡融合系统运行机制模型,如图 5所示。从城乡关系视角来看,城乡融合系统包括城市和乡村两大子结构,同时涉及要素、结构和功能三大系统内容,其中城乡结构和城乡要素属于系统的构造元素,而城乡功能则是系统构造内部诸元素之间在一定的运行秩序下相互作用而形成的外化特征。系统论观点认为,如果系统的构造元素(包括各类结构及诸多要素)缺乏有机联系和良性互动,就会影响系统整体功能的发挥[32]。城乡融合系统运行机制的核心在于系统存在、运行和发展所依赖的因素及其相互关系,其本质上是在追求区域可持续发展和人地关系协调的前提下,通过调整系统内容设计和施加区域决策行为等系统控制手段促进城乡要素的双向自由流动,推动城乡各大子结构的良性互动,进而实现城乡功能互补和价值显化,从而最终实现真正意义上的区域城乡融合发展。在图 5中,城乡融合系统运行机制主要由系统动力机制和系统传导机制两部分组成。其中,城乡融合系统的动力机制是驱动整个系统不断朝既定目标(即城乡融合发展、人地关系协调以及可持续发展)有序运行的“动力源泉”;而城乡融合系统的传导机制则是在系统动力机制的驱动力量下,以“要素流动→结构融通→功能互补→城乡融合发展”为主要路径的作用传导机制。下文将分别对城乡融合系统的动力机制和传导机制进行分析。

|

图 5 城乡融合系统运行机制模型 Fig.5 Operation Mechanism Model of Urban-rural Integration System 注:由于本文关注的主题为“城乡融合发展”,故此处主要从城乡关系的视角,以城乡融合发展作为城乡融合系统运行的主要目标,构建城乡融合系统运行机制模型。 |

城乡融合系统的动力机制作为整个系统的“动力源泉”,为城乡融合系统的有序运行提供了源源不断的驱动力量。由图 5可见,城乡融合系统动力机制中的“源动力”主要来自两个方面:系统内容设计和区域决策行为。其中,①系统内容设计是指由“系统设计者”根据系统的运行目标(即城乡融合发展),通过对系统内的可控要素及其相互作用机制进行“预先设计”,从而赋予城乡融合系统自发地形成驱动城乡融合发展的动力因素的能力。例如,市场机制可视为系统内容设计的产物,在其作用下,一定区域内各类生产要素会自发地在城乡之间自由流动,从而自发地形成驱动区域城乡融合发展的动力因素。②区域决策行为则是调整系统内容设计,并控制系统不断朝既定目标(即城乡融合发展)有序运行的“系统控制手段”。在城乡融合系统运行过程中,“系统设计者”和“决策者”需要不断监测城乡二者的发展现状,并根据城乡融合发展过程中所面临的具体现实问题,实时制定相应策略,并施加一定的区域决策行为,从而改善城乡融合系统自发形成驱动城乡融合发展的动力因素的能力,或促进其形成驱动区域城乡融合发展新的动力因素。例如,市场机制改革以及城乡融合发展相关战略的制定均可视为区域决策行为,其中市场机制改革有利于市场机制更好地发挥其促进城乡要素双向自由流动的效用(即改善城乡融合系统自发形成驱动城乡融合发展的动力因素的能力);而城乡融合发展相关战略的制定则从战略层面为区域城乡融合发展提供了新的动力因素。

4.3 城乡融合系统的传导机制分析城乡融合系统的传导机制是指城乡融合系统运行过程中从系统的构造元素到系统功能再到系统的最终目标发挥作用的途径和传导过程的机能。在城乡融合系统运行过程中,系统动力机制所提供的“动力源泉”并不能直接驱动整个系统实现城乡融合发展的最终目标,而是需要通过作用于系统构造元素,促使系统构造元素之间发生有机联系和良性互动,进而促进系统整体功能的发挥,实现城乡功能互补和价值显化,从而间接驱动整个系统实现城乡融合发展的最终目标。由图 5可见,城乡融合系统的传导机制以“要素流动→结构融通→功能互补→城乡融合发展”为主要路径。其中,要素是城乡融合系统内部城市子结构和乡村子结构发生有机联系和良性互动的纽带与桥梁,正是通过城乡二者之间要素的自由流动和有机组合,城市结构和乡村结构及其内部各子结构之间才能产生相互的正反馈作用,形成一定时空条件下城乡结构融通、功能互补的系统特征,从而促进整个系统形成城乡协调共生、良性互动、深度融合、共同繁荣的发展格局。

5 结论与讨论为实现区域城乡全面融合发展,必须将城市和乡村作为一个有机整体,从系统全局的视角认识和理解现代城乡关系。尽管已有研究在不同程度上对“城乡系统”进行了探讨或阐述,但大多停留在“概念构建”或“思想雏形”层面,并未对“城乡系统”展开系统性、综合性的研究。在新时代新型城镇化和乡村振兴的背景下,城乡融合系统被认为是全新认识和理解现代城乡关系的理论依据。然而,当前关于“城乡融合系统”的科学内涵、要素结构特征及运行机制尚有待于进一步进行系统阐释和深入分析。本文以此为研究契机,从系统论的视角出发,对城乡融合系统进行了理论阐释、结构解析及运行机制分析。

首先,基于人地关系地域系统理论和城乡融合系统设计基本思想,对城乡融合系统的科学内涵进行了理论阐释,指出城乡融合系统本质上是一定区域内包含城市与乡村两种子结构的人地关系地域系统;其运行实质是系统内部人地关系和城乡关系在不同维度上动态演进发展,人地系统要素之间围绕城乡空间博弈的过程;其运行目标为实现系统内人地关系协调和城乡融合发展,并最终实现区域的可持续发展。其次,在可持续性科学的整体框架下,对城乡融合系统的结构进行了解析,将城乡融合系统的结构体系划分为环境结构、经济结构和社会结构,并对各结构的映射关系进行了阐释;在此基础上,将城乡融合系统的运行要素划分为基础性要素、驱动性要素、核心性要素以及管理性要素四大类,并对各类要素的内涵和特征进行了解析。最后,以要素→结构→功能为主线设计构建了城乡融合系统运行机制模型,并对城乡融合系统的动力机制及传导机制进行了分析。

由城乡融合系统的理论阐释部分可以发现,城乡关系研究有必要秉持全局的系统思维,以驱动整个城乡系统可持续发展为目标,重点探讨城乡连续统一体中“人”“地”要素在城乡二者之间的相互影响关系与反馈机制。城乡融合系统有序运行的关键在于系统内部城乡之间诸多要素的“有效对流”,从而实现城乡子系统的优势互补和资源共享。在当前中国城乡二元结构特征依然显著的背景下,如何进一步疏通城乡融合系统中要素循环对流的堵点,推动系统诸多“人”“地”要素在城乡子系统中的循环对流,是城乡关系研究领域中需要重点探究的问题。为此,根据城乡融合系统的结构体系特点,有必要针对环境结构、经济结构和社会结构三大子结构中关键运行要素的类型及流动特征展开研究,尤其是重点关注作为城乡融合系统演化核心内容的经济结构,深入探究各结构中关键要素在城乡之间流动的作用机理及路径,并形塑相应的城乡要素流动体制机制,探寻符合新时代城乡关系治理的关键实施路径,力求在提高城乡整体生态环境的生产、更新能力、提高城乡经济的持续增长能力并缩小城乡经济发展差距以及追求城乡参与主体的平等性、公平性等方面寻找合适的平衡点。从城乡融合系统的运行机制来看,其动力机制及传导机制依然是城乡关系研究领域内值得聚焦的关键问题。在未来的研究中,有必要结合新形势下城乡关系演进的现实背景,以驱动城乡要素“有效对流”和合理配置为出发点,围绕城乡融合系统的动力机制及传导机制开展更加系统、深入的研究,从而进一步完善城乡融合系统的相关理论体系。

本文是探索和发展城乡融合系统理论体系的一次有益尝试,初步构建了基于城乡融合系统的城乡关系分析理论框架,研究成果有利于拓展现有城乡地域系统理论,对城乡融合理论发展和新时代城乡融合的有序推进具有一定的理论参考价值。

| [1] |

周凯, 宋兰旗. 中国城乡融合制度变迁的动力机制研究[J]. 当代经济研究, 2014(12): 74-79. [Zhou Kai, Song Lanqi. Research on the dynamic mechanism of system change of urban-rural integration in China[J]. Contemporary Economic Research, 2014(12): 74-79.] |

| [2] |

戈大专, 陆玉麒, 孙攀. 论乡村空间治理与乡村振兴战略[J]. 地理学报, 2022, 77(4): 777-794. [Ge Dazhuan, Lu Yuqi, Sun Pan. The logic of rural spatial governance and revitalization[J]. Acta Geographica Sinica, 2022, 77(4): 777-794.] |

| [3] |

施建刚, 段锴丰, 吴光东, 等. 碳排放约束下长三角地区城乡融合发展效率[J]. 经济地理, 2021, 41(6): 57-67. [Shi Jiangang, Duan Kaifeng, Wu Guangdong, et al. Efficiency of urban-rural integration development in the Yangtze River Delta under the background of carbon emission constraint[J]. Economic Geography, 2021, 41(6): 57-67.] |

| [4] |

刘彦随. 中国新时代城乡融合与乡村振兴[J]. 地理学报, 2018, 73(4): 637-650. [Liu Yansui. Research on the urban-rural integration and rural revitalization in the new era in China[J]. Acta Geographica Sinica, 2018, 73(4): 637-650.] |

| [5] |

贺艳华, 谭惠敏, 康富美. 大都市边缘区城乡融合发展模式及效应评价——以长沙市望城区为例[J]. 经济地理, 2022, 42(5): 156-164. [He Yanhua, Tan Huimin, Kang Fumei. Development model and effect evaluation of urban-rural integrated in metropolitan fringe areas: A case study of Wangcheng district[J]. Economic Geography, 2022, 42(5): 156-164.] |

| [6] |

何仁伟. 城乡融合与乡村振兴: 理论探讨、机理阐释与实现路径[J]. 地理研究, 2018, 37(11): 2127-2140. [He Renwei. Urban-rural integration and rural revitalization: Theory, mechanism and implementation[J]. Geographical Research, 2018, 37(11): 2127-2140.] |

| [7] |

钱学森. 论系统工程[M]. 长沙: 湖南科学技术出版社, 1983: 73-78. [Qian Xuesen. System Engineering[M]. Changsha: Hunan Science & Technology Press, 1983: 73-78.]

|

| [8] |

朱家瑾. 城镇体系规划结构框架及应注意的问题[J]. 规划师, 1999(3): 32-33. [Zhu Jiajin. Structure framework of urban system planning and the problems that should be paid attention to[J]. Planners, 1999(3): 32-33.] |

| [9] |

胡金林. 我国城乡一体化发展的动力机制研究[J]. 农村经济, 2009(12): 30-33. [Hu Jinlin. Research on the dynamic mechanism of urban-rural integration development in China[J]. Rural Economy, 2009(12): 30-33.] |

| [10] |

张建桥. 城乡关系的再认识——系统思维辩证思维战略思维的视角[J]. 理论导刊, 2011(3): 62-64. [Zhang Jianqiao. Reunderstanding of urban-rural relationship: From the perspectives of systematic thinking, dialectical thinking and strategic thinking[J]. Journal of Socialist Theory Guide, 2011(3): 62-64.] |

| [11] |

罗湖平, 朱有志. 城乡一体化进程中的共生机理探讨[J]. 安徽农业科学, 2011, 39(5): 3090-3093. [Luo Huping, Zhu Youzhi. Study on the symbiotic mechanism of city and countryside integration process[J]. Journal of Anhui Agricultural Sciences, 2011, 39(5): 3090-3093.] |

| [12] |

袁莉. 基于系统观的中国特色城乡融合发展[J]. 农村经济, 2020(12): 1-8. [Yuan Li. Urban-rural integration development with Chinese characteristics based on a systematic view[J]. Rural Economy, 2020(12): 1-8.] |

| [13] |

叶超, 陈明星. 中国城乡关系的文化地理特质[J]. 人文地理, 2012, 27(6): 31-35. [Ye Chao, Chen Mingxing. The characteristics of cultural geography on the rural-urban relations in China[J]. Human Geography, 2012, 27(6): 31-35.] |

| [14] |

吴传钧. 论地理学的研究核心——人地关系地域系统[J]. 经济地理, 1991, 11(3): 1-6. [Wu Chuanjun. The core of study of geography: Man-land relationship areal system[J]. Economic Geography, 1991, 11(3): 1-6.] |

| [15] |

刘彦随. 现代人地关系与人地系统科学[J]. 地理科学, 2020, 40(8): 1221-1234. [Liu Yansui. Modern human-earth relationship and human-earth system science[J]. Scientia Geographica Sinica, 2020, 40(8): 1221-1234.] |

| [16] |

岸根卓郎. 迈向21世纪的国土规划: 城乡融合系统设计[M]. 高文琛, 译. 北京: 科学出版社, 1985: 8-20. [An Gen Zhuo Lang. Land Planning for the 21st Century: Urban-Rural Integration System Design[M]. Gao Wenchen, trans. Beijing: Science Press, 1985: 8-20.]

|

| [17] |

张爱婷, 周俊艳, 张璐, 等. 黄河流域城乡融合协调发展: 水平测度、制约因素及发展路径[J]. 统计与信息论坛, 2022, 37(3): 34-43. [Zhang Aiting, Zhou Junyan, Zhang Lu, et al. Measurement, restrictive factors and development path of urban-rural integration coordinated development in Yellow River basin[J]. Journal of Statistics and Information, 2022, 37(3): 34-43.] |

| [18] |

刘毅. 论中国人地关系演进的新时代特征——"中国人地关系研究"专辑序言[J]. 地理研究, 2018, 37(8): 1477-1484. [Liu Yi. Preface to the special issue on Chinese man-land relationships in a new era[J]. Geographical Research, 2018, 37(8): 1477-1484.] |

| [19] |

樊 杰". 人地关系地域系统"是综合研究地理格局形成与演变规律的理论基石[J]. 地理学报, 2018, 73(4): 597-607. [Fan Jie. "Territorial system of human-environment interaction" : A theoretical cornerstone for comprehensive research on formation and evolution of the geographical pattern[J]. Acta Geographica Sinica, 2018, 73(4): 597-607.] |

| [20] |

王效梅, 李繁荣, 王晓东. 城乡融合发展视野下山西乡村振兴路径探索[J]. 人文地理, 2022, 37(3): 131-139. [Wang Xiaomei, Li Fanrong, Wang Xiaodong. Exploration on the path of rural revitalization in Shanxi from the perspective of urban-rural integration development[J]. Human Geography, 2022, 37(3): 131-139.] |

| [21] |

陆大道, 郭来喜. 地理学的研究核心——人地关系地域系统——论吴传钧院士的地理学思想与学术贡献[J]. 地理学报, 1998, 53(2): 3-5. [Lu Dadao, Guo Laixi. Man-earth areal system: The core of geographical study: On the geographical thoughts and academic contributions of academician Wu Chuanjun[J]. Acta Geographica Sinica, 1998, 53(2): 3-5.] |

| [22] |

李扬, 汤青. 中国人地关系及人地关系地域系统研究方法述评[J]. 地理研究, 2018, 37(8): 1655-1670. [Li Yang, Tang Qing. Review for the methodologies on man-land relationship and man-land areal system in China[J]. Geographical Research, 2018, 37(8): 1655-1670.] |

| [23] |

王积超, 李远行. 城乡连续统与乡村振兴[J]. 甘肃社会科学, 2019(2): 79-85. [Wang Jichao, Li Yuanxing. Urban and rural continuum and rural revitalization[J]. Gansu Social Sciences, 2019(2): 79-85.] |

| [24] |

李远行, 李慈航. 重新认识乡土中国——基于社会结构变迁的视角[J]. 中国农业大学学报(社会科学版), 2019, 36(3): 31-39. [Li Yuanxing, Li Cihang. Re-recognition of rural China: From the perspective of social structural change[J]. China Agricultural University Journal of Social Sciences Edition, 2019, 36(3): 31-39.] |

| [25] |

张富刚, 刘彦随. 中国区域农村发展动力机制及其发展模式[J]. 地理学报, 2008, 63(2): 115-122. [Zhang Fugang, Liu Yansui. Dynamic mechanism and models of regional rural development in China[J]. Acta Geographica Sinica, 2008, 63(2): 115-122.] |

| [26] |

张小林. 乡村概念辨析[J]. 地理学报, 1998, 53(4): 3-5. [Zhang Xiaolin. On discrimination of rural definitions[J]. Acta Geographica Sinica, 1998, 53(4): 3-5.] |

| [27] |

陈坤秋, 龙花楼. 中国土地市场对城乡融合发展的影响[J]. 自然资源学报, 2019, 34(2): 221-235. [Chen Kunqiu, Long Hualou. Impacts of land market on urban-rural integrated development in China[J]. Journal of Natural Resources, 2019, 34(2): 221-235.] |

| [28] |

任启平. 人地关系地域系统要素及结构研究[M]. 北京: 中国财政经济出版社, 2007: 4-136. [Ren Qiping. Study on the Elements and Structure of Man-Land Relationship Areal System[M]. Beijing: China Financial and Economic Press, 2007: 4-136.]

|

| [29] |

戈大专, 龙花楼. 论乡村空间治理与城乡融合发展[J]. 地理学报, 2020, 75(6): 1272-1286. [Ge Dazhuan, Long Hualou. Rural spatial governance and urban-rural integration development[J]. Acta Geographica Sinica, 2020, 75(6): 1272-1286.] |

| [30] |

周佳宁, 邹伟, 秦富仓. 等值化理念下中国城乡融合多维审视及影响因素[J]. 地理研究, 2020, 39(8): 1836-1851. [Zhou Jianing, Zou Wei, Qin Fucang. Review of urban-rural multi-dimensional integration and influencing factors in China based on the concept of equivalence[J]. Geographical Research, 2020, 39(8): 1836-1851.] |

| [31] |

陆大道, 樊杰. 区域可持续发展研究的兴起与作用[J]. 中国科学院院刊, 2012, 27(3): 290-300, 319. [Lu Dadao, Fan Jie. The rise and effects of regional sustainable development studies in China[J]. Bulletin of the Chinese Academy of Sciences, 2012, 27(3): 290-300, 319.] |

| [32] |

施建刚. 增强城乡融合发展的整体性协调性可持续性[J]. 国家治理, 2020(21): 9-11. [Shi Jiangang. Enhancing the integrity, coordination and sustainability of urban-rural integration development[J]. Governance, 2020(21): 9-11.] |

| [33] |

冯·贝塔朗菲. 一般系统论: 基础, 发展和应用[M]. 林康义, 魏宏森, 译. 北京: 清华大学出版社, 1987: 50-82. [Bertalanffy L V. General System Theory: Foundation, Development and Application. Lin Kangyi, Wei Hongsen, trans. Beijing: Tsinghua University Press, 1987: 50-82.]

|

| [34] |

宁志中, 张琦. 乡村优先发展背景下城乡要素流动与优化配置[J]. 地理研究, 2020, 39(10): 2201-2213. [Ning Zhizhong, Zhang Qi. Urban and rural element mobility and allocation optimization under the background of rural priority development[J]. Geographical Research, 2020, 39(10): 2201-2213.] |

| [35] |

吕拉昌. 地理学人地关系的新探讨[J]. 云南教育学院学报, 1994(2): 51-57, 78. [Lv Lachang. A new discussion on man-land relationship in geography[J]. Journal of Yunnan Institute of Education, 1994(2): 51-57, 78.] |

| [36] |

王向阳, 谭静, 申学锋. 城乡资源要素双向流动的理论框架与政策思考[J]. 农业经济问题, 2020(10): 61-67. [Wang Xiangyang, Tan Jing, Shen Xuefeng. Theoretical framework and policy suggestions to the two-way flow of urban-rural elements[J]. Issues in Agricultural Economy, 2020(10): 61-67.] |