党的十九大提出实施的乡村文化振兴战略,是国家的一项重大决策部署。乡村文化是乡村居民在长期的生产与生活中形成的具有地域特色的文化类型,乡村文化是乡土性物质文明和精神文明的集合体,它是由乡村地区人们长期的生产生活形成,既包含物质方面的文化,也包含精神方面的文化[1],是个体经过长时间的发展所形成的生活方式、行为方式等方面的精神反映。它在居民的日常生活中表现为居民的文化实践[2]。乡村文化空间具有多元化、差异性与整体性等属性,是乡村地区的主体及文化所赖以生存和发展的场所,具有物质与社会的双重属性。其处在现代性与乡土性的张力之中,蕴含着丰富的建构性力量[3]与变迁和形塑的日常逻辑[4]。乡村文化空间不仅仅是“乡村居民进行文化活动的场所以及具体的活动定期举办的时间段”这一概念的乡村地域投射,更是乡村群体所拥有的共同文化表征和现象[5]。它不仅包括物质空间载体、思想观念,还包括社会关系及制度等多个维度。

乡土社会承载着中华文化的精华,乡村文化孕育着中华文化的起源[6]。作为中国乡村的底色,乡土社会不仅建构了具有差序格局的熟人社会[7],而且在漫长的历史发展过程中孕育了乡村内在的文化底蕴。在“工具理性”与“价值理性”[8]的张力塑造着乡村文化变迁过程中复杂图景的当下[9],在传统乡土社会的现代化变迁中,“传统性”与“现代性”的对立发挥着巨大作用,而作为本体的乡村文化和作为表征的乡村文化空间如何进行转型,以及转型过程中可能遭遇何种“意外的后果”也并不完全清晰[10]。在这些前提下,研究乡村文化空间重构对唤醒乡土社会的文化自觉、推动乡村文化的价值重建、实现乡村文化振兴具有重要意义。在跨学科交叉与多元融合的时代背景下,对乡村文化空间重构的研究现状与未来发展进行梳理,能够更好地拓展理论、指导实践应用[11]。因此,本文使用定量与定性结合的研究方法,其中定量分析方法为基于Citespace软件的知识图谱分析法,定性方法为文献分析法,以中国知网(CNKI)作为数据来源,系统梳理乡村文化转型困境、乡村文化再生产机制及乡村文化空间重构路径三方面的前沿热点与研究内容,聚焦和提炼多维度跨学科问题,构建乡村文化空间再生产与转型重构的理论框架和内容体系,为后续乡村文化空间转型重构研究提供经验借鉴,亦希望为保护乡土文化和推动乡村文化生态现代化转型贡献力量。

2 研究方法与数据来源 2.1 研究方法运用定量和定性相结合的方法对乡村文化空间重构的研究脉络与趋势进行全面分析。定量研究部分,采用Citespace软件对文献数据进行可视化分析,既能有效地反映研究领域的核心节点和发展趋势,又可以通过热点词分析,为解析乡村文化空间重构研究发展的趋势与研究热点提供数据支撑[12]。定量研究有一定的片面性,在文献可视化分析之外还应当采用文献分析法进行质性研究。通过合理使用与充分结合Citespace软件和文献分析法,对乡村文化空间重构的研究进展进行梳理并对未来研究趋势进行展望。

2.2 数据来源数据来源采用中国知网文献数据库,搜索范围限定为总库中的学术期刊,检索方式为高级检索,以“乡村文化转型”、“乡村文化再生产”、“乡村振兴”并含“文化空间”以及“乡村文化”并含“空间重构”等进行搜索,检测条件为“精确”,发表时间设定为2000年后,去除掉会议、新闻以及统计年鉴等不相关内容,共搜索得到结果307条。将结果导入Citespace文献分析软件中进行可视化分析。

3 乡村文化空间重构研究热点及发展趋势在2017年乡村振兴战略提出以前,关于乡村文化重构研究的文献数量很少。随着2018年《乡村振兴战略规划》正式发布,乡村文化重构的关注度迅速提高,相关主题文献发表数量也逐年上升:2018年19篇,2019年42篇,2020年65篇,直到2021年达到了80篇。

通过对文献发表年份与关键词综合分析,我国乡村文化空间重构研究大致可以分为三个阶段。2000年—2012年研究起步阶段,这一时期学者们对乡村文化空间的研究仅仅局限于乡村公共活动空间以及民族村寨、传统村落等特定对象。2013年—2018年实践积累阶段,这一时期国家进行了美丽乡村建设,乡村的物理环境与基础设施得到很大改善,很多学者也开始关注美丽乡村建设实践中乡村文化,以及乡村文化空间的建设等命题。2018年国家正式提出了乡村振兴以及乡村文化振兴战略,乡村建设也开始从物质条件改善走向生活—生产—生态三位一体的综合发展,这一时期开始关于乡村文化空间重构的研究井喷式增长,研究主题也囊括了从物质空间建设到社会治理乃至文化自信与价值选择的各个层次、各种维度。

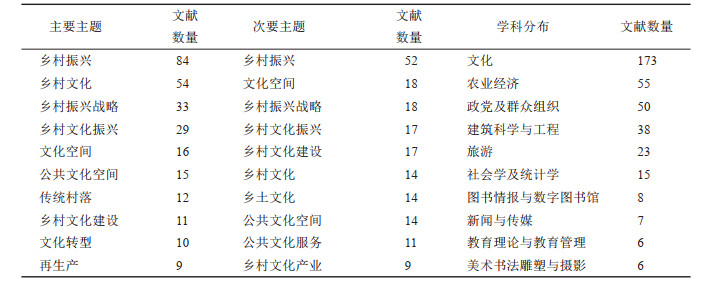

通过对文献主要主题及次要主题进行计量统计,出现频次最高的主题包括乡村振兴、乡村文化、文化空间、乡村振兴战略、乡村文化振兴等。在学科分布上,也涉及多个不同领域学科,由此可得出乡村的文化空间重构研究是在乡村振兴战略的大背景下多学科融贯的研究(表 1)。

| 表 1 文献主题及学科分布统计 Tab.1 Statistics on the Subject and Discipline Distribution of the Literature |

通过对近几年发表的文献进行分析总结与观点提炼,乡村文化空间重构研究的发展趋势主要包括以下几方面:第一是在新的时代背景与发展形势下对乡村文化空间重构进行追本溯源,探究重构的根源、诉求与必要性,近十年来的新型城镇化发展使得乡村社会结构发生巨大变化,导致了乡情、乡俗、乡愁的缺失。这正是乡村振兴中文化振兴战略所要解决的问题,也印证了乡村文化空间重构的必要性。第二是在“新实践”中总结与发现乡村文化空间重构实践中的一系列问题,从新农村建设,到城乡一体化,再到乡村振兴,乡村建设模式逐渐从基础设施完善转变为“人—地—产”、“生产—生活—生态”相互协调的综合发展模式。具有代表性的是近年来兴起的乡村旅游、田园综合体等实践项目。在发展模式趋于综合与科学的同时,却也存在着文化传承主体缺失、过度注重短期经济效益、文化设施发展不均衡以及文化形象千篇一律等问题。第三是对乡村文化空间重构的路径探索,从对文化服务与文化设施单一的自上而下统一规划、建设、配置的模式逐渐转变为多方参与,发挥村民主体与市场机制以及政府引导下的差异化、特色化发展路径。

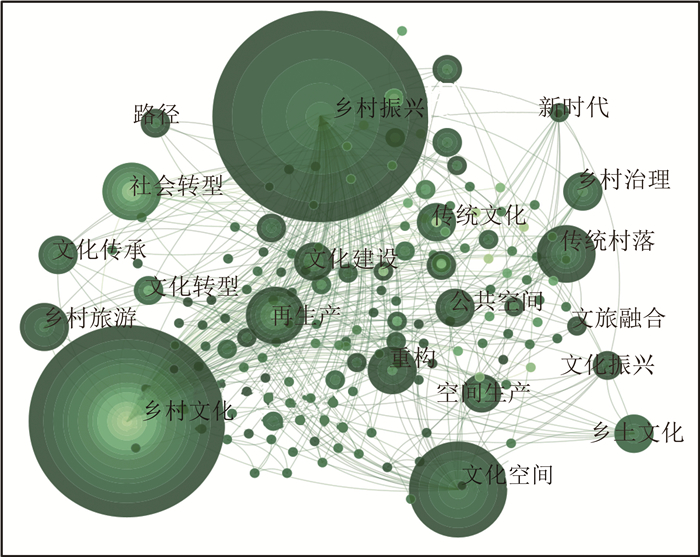

基于Citespace软件制作文献关键词图谱,根据结果判断(图 1),文献之间的关键词布局比较集中,关键词间联系的强度较高,在研究过程中形成了多条发展路径。其中“乡村振兴—文化空间—空间生产—乡村文化等”这条脉络的关键词节点频次最高,研究内容最为丰富。在关键词频次分析中,出现最多的关键词主要包括:乡村振兴(123次)、乡村文化(52次)、文化空间(29次)、传统村落(10次)、乡土文化(9次)、重构(9次)等。通过对过去研究的热点词进行总结发现(表 2),随着时代发展与研究深入,不同主题的研究热点也在不断深化细化,自2007年开始,陆续出现了乡村文化、社会转型、民族村寨、转型、再生产、文化自觉、乡村伦理、文化建设等热点词,其中最早出现的“乡村文化”、“社会转型”与“转型”热点词,是对乡村文化空间重构动因方面的研究,探索了重构所需的基本条件与社会背景;而其后出现的“再生产”、“文化建设”热点词则是已经开始探讨文化空间重构的发生过程与具体机制;尤其自2018年乡村振兴战略实施以来,乡土文化、空间重构、乡风文明、文化治理与公共文化也成为了近几年频次增加的热点话题[13],这是对文化空间重构在不同表现形式下进行的研究。近年来的研究热点包含以下两个方面,第一是在鲜明的时代主题与发展特征下进行的研究,例如文旅融合、生态文明、数字乡村下的乡村文化空间重构研究等都是学者们关注的热点。第二是针对有自身特点的村庄进行的研究,例如传统村落、遗址型村庄以及民族村落等。综合上述观点,高频关键词大致涉及三个研究方面,即动因方面(文化传承、社会转型、文化转型等),过程方面(再生产、空间生产、文化建设等)以及表现方面(乡村旅游、乡村振兴、乡村治理、文旅融合、重构等)。

|

图 1 乡村文化空间重构关键词共现图谱 Fig.1 Co-occurrence Mapping of Keywords for the Reconstruction of Rural Cultural Spaces 注:颜色由浅到深代表发表时间由远到近。 |

| 表 2 乡村文化空间重构文献热点词信息 Tab.2 Information on Hot Words in the Literature on the Reconfiguration of Rural Cultural Spaces |

通过文献计量学与数理统计中可以归纳出乡村文化空间重构的研究热点与细化方向,但是对于各细化领域的具体研究进展还需进一步由文献梳理得出,通过定性论述论证其与定量分析之间的逻辑关联。

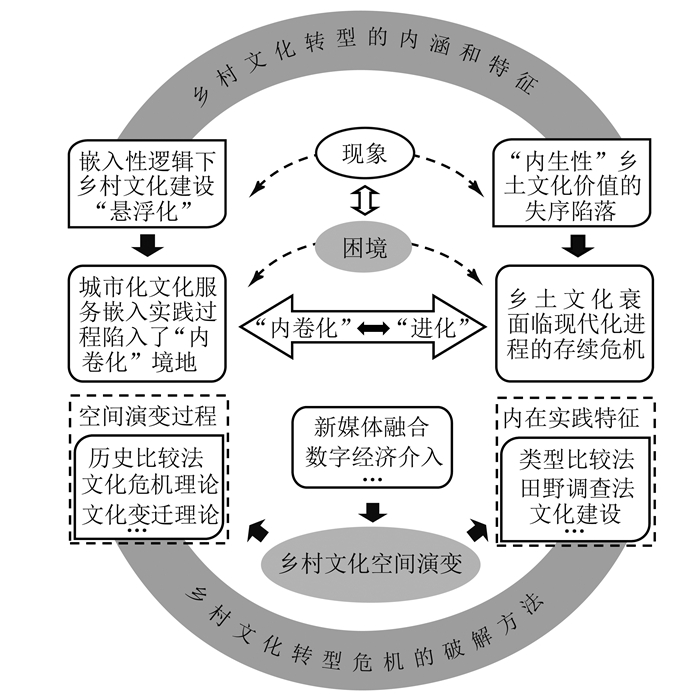

4 乡村文化空间重构研究内容及进展分析基于Citespace的文献计量与图谱分析直观地展现了乡村文化空间重构研究的内在逻辑构成,在此基础上,本文继续通过广泛的文献阅读与重要文献的精读,从文献综述角度进一步细分研究方向[14],具体可细分为动因、过程与表现三个层面的研究。考虑到乡村文化建设在现代化转型中遭遇的困境及破解这一困境的诸多努力,乡村文化转型在实践层面构成了乡村文化空间重构的动因,另一方面乡村文化空间的重构并不是简单的因应性更新改造,而是在文化再生产基础上的不断继承和创新,最终要实现乡村文化空间的实质性重塑(图 2)。

|

图 2 乡村文化空间重构的内在逻辑 Fig.2 The Inner Logic of Rural Cultural Space Reconstruction |

有必要在这里阐明的是,乡村文化空间重构这一概念,从目前实际涉及的研究内容看,涵盖了从动因到内在塑造过程再到外在形塑表现三个紧密关联的层次。具体研究中,文化空间重构这一概念在大多数情况下尤其在人文社科领域学者中通常是指包含文化转型、文化再生产和文化空间重塑三个层次的完整动态变化过程,且研究重心往往偏向于前两个层次。但在建筑、景观、规划等领域的许多成果中,标题或内容中的空间重构经常用来代指空间重塑这一外在形塑过程,较少有人意识到需要使用两个加以区分的词汇来描述这两个不同层次的概念范畴。笔者认为,对文化空间重构和文化空间重塑这两个概念的内涵范畴加以辨析和区分,对于理顺相关研究的体系结构和逻辑层次关系是十分重要的。

4.1 动因层面的研究——乡村文化转型改革开放和城镇化背景下的乡村文化转型研究是深入分析乡村文化再生产及乡村空间重构内在机制的学理基础[15]。多数学者认为,乡村文化建设中存在现代化转型“困境”或“危机”。朱志平通过实证研究提出,一方面是乡村文化建设处于“悬浮化”状态,尤其是在嵌入性这一逻辑下,另一方面则是由于乡村文化内在价值的失序与衰落[16],二者互相作用,导致乡村文化的“内卷化”。刘世定将“内卷化”定义为某种文化“达到了终极状态后,无法处于稳定状态,也不能产生新的状态,而是在内部不断复杂化”[17]。季中扬也提出当前的中国乡村文化在转型过程中正呈现出典型的“内卷化”状态。当下我国乡村文化的发展为二元对立阶段,即“进化”与“内卷化”的对立,乡村文化转型在二元对立下也困难重重,具体表现为:物质文化层面千篇一律的乡村建设;行为文化层面的传统文化式微;制度文化层面的个人表达失序;精神文化层面的乡土、恋地情节的消失[18]。

近年来,学者们发现,伴随着文化转型,尤其是新媒体及数字经济介入后,乡村文化空间自内而外地发生着巨大变化。顾大治认为,乡村文化空间一共经历了五个变化阶段,分别是:“精神生活的寄托者,传统文化空间的承载体”、“政治与生产要素成为空间主导,产生意识与心理的‘被集体化’过程”、“生产生活文化空间多元化,传统文化意识复兴”、“标准化、指标化文化空间建设,传统与现代相结合”、“新媒体融合的多样文化空间‘守旧’与‘求新’”。在各种外部力量的作用下,文化空间的主体被重新赋权。村民主体承载着乡村文化,并且具有对乡村文化的内在认知,通过对村民主体的营造可以更好地创造和继承乡村的内生文化[19]。孟莹的研究表明,在传统的文化空间中,村民多为被动参与,接受外界信息的效率较低。但是近年来,新媒体打破了外部因素控制,构建了村民间相互的联系,使得每个人都得以自主表达自身的主张。乡村文化的形象已经不再局限于传统媒体,村民成为了乡村文化的创造者与传播者,得到了全新的文化主体身份和话语权[18]。乡村文化及其承载空间呈现出“从封闭到开放”、“从时空限定到脱域化表达”、“从单一活动性到多元功能融合”的变革特征。

从乡村文化生态[20]的实践逻辑看,聂永江分析,乡村文化转型的问题存在于两个方面:一是嵌入式的,表现为城市化的文化服务嵌入理念、行政化的文化服务输入方式、市场化的文化服务运作过程,实践过程进入了一种“内卷化”的状态;二是内生型的,具体表现为乡村文化的基础被生产经营模式所改变、乡村文化的运行机制被乡村的时间空间重构所改变、乡村文化的价值被乡土社会发展变迁所改变,出现了在现代化进程无法存续的难题。乡村的文化生态系统在剧烈变化,主要表现为以国家的公共文化服务为代表的外部力量的进入,以及乡村自身文化的衰退。乡村自身的“空心化”现象,使得乡村传统的文化观与价值观开始崩解,且还未产生稳定完整的新的文化体系[21]。韩鹏云通过调研发现,乡村的本土性文化活动正在不断地“消失”。而国家的文化服务在传统乡土社会的范畴之内“嵌入”了外在的文化政策、文化设施及文化活动。在“消失”与“嵌入”中,乡村文化载体的转型历史背景和特征得到了体现[22]。从这一角度看,“乡村文化的内在要素对乡村公共性与村民的个人价值支撑体系的深层互动与影响”以及“相关行动者例如政府、外来资本、乡贤等通过供给文化设施、文化活动的过程及其成效”构成了反映乡村文化再生产过程的两个重要侧面(图 3)。

|

图 3 乡村文化转型研究框架 Fig.3 Framework of Village Cultural Transformation |

综上所述,近年来对于乡村文化转型过程中存在的“困境”、“危机”与问题,在理论界和学术界已经形成了基本共识。文化转型过程中问题产生的原因、机制及其现象化表征也得到了科学、系统的描述和阐释。但无论是从理论还是实证研究方面看,从文化转型空间效应的视角深入分析,并将研究延伸至乡村文化再生产及乡村文化空间重塑的整合性研究颇为稀少。人文学科领域对乡村文化转型的深刻理解和认知较少影响到空间再生和空间重塑领域的研究,尤其是在规划、建筑类学者主导的实践领域,实证性研究明显呈现出理论支撑不足的状况。因此,未来的乡村文化转型研究应加强应用意识,重点关注转型过程中的空间再生产图景及空间演化模式研究,推动研究过程中的“理论”与“实践”双向奔赴。

4.2 过程层面的研究——乡村文化再生产乡村文化空间重构的研究离不开乡土社会中乡村文化再生产的途径和机制[23]。乡村文化生态的新常态是当代社会和乡村文化变革的必然。这一情景下的乡村文化不是简单的复制延续,而是通过“再生产”的模式来不断地继承和创新[24]。诸多学者基于多年实证发现乡村文化是一个不断生产和再生产的过程。在此过程中,不同类型乡村文化的再生产路径各异,呈现出不同的文化演化形态。已有学者运用田野调查、口述历史等方法[25]揭示或探索乡村文化再生产的路径选择。如郝爽通过调研发现中国乡村民俗文化在传承过程中不会以其原生形态延续,而是通过文化资源形式实现其维持和演化[26];刘冠启等发现民间体育有三种不同的形式:体育展览、体育展演与体育商品,通过以上形式来实现其文化的传承与再造,并表现出国家的权力调控、市场的资本运作、社会的协同治理的文化再生产动力[27];刘战慧提供了乡村旅游地文化再生产的若干路径,其中包括:文化自信、产业融合以及产业集群等[28]。

乡村空间在发展现代性的过程中,撼动并中断了乡村社会发展的稳定性和连续性,造成了与传统链接的断裂[3]。以旅游开发[29, 30]、新媒体、文创产业[31]等为代表的现代性要素的侵入推进了乡村文化再生产的进程,乡村原始文化环境走向解体的趋势进一步加剧,这一变化使得对复杂再生产现象的解释成为必要。胡静等的研究表明,旅游驱动下的乡村文化空间呈现新的状态,不同利益主体通过文化规训、文化筛选、文化介入和文化表演等实践行为对乡村文化空间进行渐进化改造[32];顾大志认为,在新媒体的介入下,乡村文化空间实现了主体的重新赋权和文化空间内在特征的变革,新媒体为乡村公共文化科技的传承与重构提供了全新的方向[18];张芳瑜在乡村文化建设视野下,探索了在内隐和外显双重动能驱动下的从属于“自觉的文化”范畴内的艺术聚集文化主体进行乡村文化再生产和原有乡村文化空间重构的可能路径[33]。

事实上,由于不同乡村文化的内在生成逻辑和外部作用因子的差异性,其再生产机制也呈现多样化的趋势。在乡村振兴这一背景下,宁晶认为由文化政策、现代传媒、公共文化空间构成的外在推力以及由乡村文化精英和乡民文化自觉形成的内生动力共同形成的“外推—内生”的动力机制是乡村传统民俗文化再生产的关键[34]。方菲等指出,在物质场所修复、社会关系生产、道德共识、凝聚的交错交互作用下,在乡村传统公共文化空间再造的过程中,政府和民间的力量应当充分地“在场”,发挥空间的再造作用[35]。杜鹏认为乡村文化的主体性危机是来自于外来资本与市场对乡村社会生活的侵入,这一现象导致了乡村文化再生产的功能扩张、乡村社会的分化和以及乡村文化价值的收缩[2]。

综上所述,虽然现有研究充分肯定了乡村文化再生产的价值和意义并阐释了乡村文化再生产现象、路径与机制,但是由于乡村文化再生产的现象解构研究较为活跃,使得再生产动态过程与乡民的主体性和本位性往往被弱化。仅有少数研究关照作为核心特征的再生产动态演化机制和最关键要素的乡村日常生活[36]结构,提出乡村文化空间生产的核心应该是村民自身的生活体验和日常需求[3]。这也导致了难以为乡村文化空间的主体性危机提供应对策略,加剧了其现代性危机。因此,未来的乡村文化再生产研究应围绕“动态演化机制”向心聚焦和依循“日常生活结构”向纵深延递,并进一步凸显出“人”在文化再生产过程中的主体地位和作用。

4.3 表现层面的研究——乡村文化空间重塑虽然存在指代不清和语义混用的情况,但在“空间性”较强的一些技术性学科中,乡村文化空间重塑作为乡村文化空间重构过程的必然落脚点,已经成为这些领域国内外学者关注的焦点。在城镇化和现代化进程中,乡村社会衰落,乡村文化的失落和破坏已成为客观事实。具体表现为:乡村的传统生活方式在社会结构演变与互联网迅猛发展的冲击下不断瓦解,以个人为主体的娱乐休闲形式增多,且逐渐与公共集体生活分离。在这种时代背景下,村民往往会对乡村文化逐渐丧失信心甚至产生排斥心理,传统乡土社会的朴素道德观受到冲击[18]。因此,乡村文化空间重构的系统现象下,在作为现象表征的乡村文化重塑过程中如何制定有效的修补机制和再塑模式,是当前时代背景下必须研究的重点问题。

黄震方指出乡村文化空间重塑通过内外要素的共同作用提升乡村文化价值与功能,并提出乡村文化在形态、结构与空间三大维度的重构[37]。也有学者对于文化空间进行了不同类型的细分,如杜鹏进一步将文化空间的重塑细分为物理、活动和制度空间的重塑[2];而顾大治则用物质、心理和意识来划分文化空间,将物质的文化空间进一步划分为以日常生活为主、以传统文化活动为主、以典型人文景观为主以及以政府文化福利为主的公共文化空间,分别对各类空间进行重塑研究[18]。除了对空间进行分类之外,学者们也从不同视角对乡村文化空间重塑进行了分析,许多学者将乡村旅游地作为乡村文化空间重塑的研究载体,结合乡村旅游业发展,从不同视角下提出在旅游发展过程中对乡村文化空间进行重构与创新。例如吕龙从文化记忆视角建立了地理学与文化记忆融合视角下的乡村文化空间重塑研究框架[38]、徐冬从胁迫视角下建立了旅游开发对乡村文化空间重塑的影响机制与研究框架[39]。而顾大治则是从新媒体融合的背景下,通过梳理乡村文化空间的时空变迁脉络,得出新媒体作用下传统文化空间衰落的内部机制,提出需要在新媒体融合背景下对乡村公共文化空间进行重塑[18]。

具体实施方面,学者们进一步明确了乡村文化空间重塑的基本模式与管理制度。李军明从保护的角度出发,采取“基因—事件—空间”的系统性保护措施这一路径,最终达到乡村文化整体性保护的理想状态[40]。也有学者在实践中探索了乡村文化空间重塑的路径。例如黄震方提出了乡村文化空间重塑的四条理论探索路径:确定指标体系,建立恢复模型;建立乡村文化载体、社区参与、补偿与管理机制;提取基因,确定内涵;构建乡村旅游地文化多层次重塑模式[37]。同时,学者们也探索了在现代技术语境下多种激励制度与实施方案的可行性。例如顾大治从新媒体融合视野对乡村公共文化空间进行重塑思考,提出激发文化自觉性,培养居民独立个体意识;保持传统文化“记忆场”,拓展符合当代生活需要的文化需求、加快基础文化设施建设,提升文化服务水平;融合线上线下体验,焕发原生文化活力[18];构建符合当地实际情况的乡村文化治理体系,保障文化空间可持续性。陈波认为重塑乡村公共文化空间有以下策略:首先是要让村民具有文化自觉,主动维护公共文化空间。其次是要加强供给,拓展功能。此外还要协调政府与市场,采用创新性的运行机制[6]。

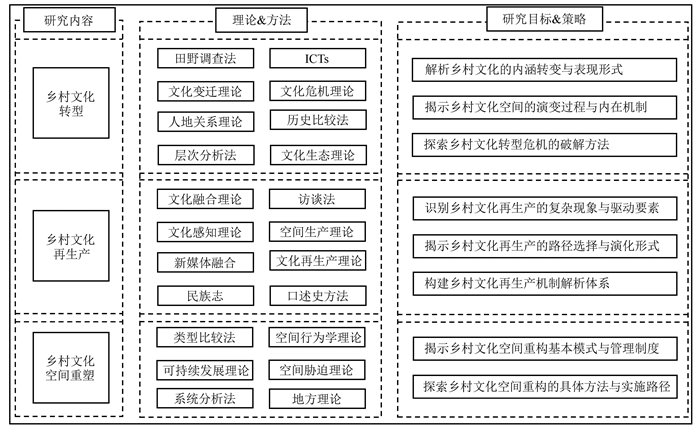

综上所述,当前乡村文化空间重构研究出现向物质空间层面回归的趋势,研究成果产出持续增长(图 4)。学者们多从乡村振兴视域下以及乡村旅游发展背景下论证乡村文化空间重塑的必要性、困境与路径[1]。以胁迫理论、文化记忆理论、系统分析法等为基础,提出乡村文化空间重塑的研究框架、重塑模式以及具体路径。但是,现有研究也存在乡村文化空间重塑研究剖析深度少有进入到“人”的尺度、实证性的空间研究对象多为文化旅游类村庄、从空间治理视角与从规划建设视角的两类研究缺乏在系统科学框架体系内深度整合等问题。因此,未来的空间重塑研究,应突出居民主体性,综合运用地方芭蕾、地方感、地方依恋等空间行为学理论,关注居民日常生活在空间重塑中的重要作用。应拓展实证研究的对象视野,多关注文化旅游类村庄之外其他类型的村庄,研究探讨不同类型村庄在文化空间重塑动态过程中的要素、机制、路径差异,探求差异性的空间重塑模式及重塑策略。应整合人文社会科学及地理、建筑等空间科学在文化制度空间与实体文化空间方面的研究成果,形成理论研究与实证研究贯通、相互支撑的跨学科系统性研究框架。

|

图 4 乡村文化空间重构研究框架图 Fig.4 Framework for the Study of Spatial Reconfiguration of Rural Culture |

中国的乡村振兴正处于关键时期,其中乡村文化振兴是其关键的组成部分。在乡村文化振兴的研究中,“文化转向”[41]、“空间转向”[42]以及“人本主义”[43]趋势明显。通过Citespace可视化分析和文献研究发现,我国的文化空间转型研究还未成熟,处于初期发展阶段,研究产生的成果主要集中于特征与价值研究、转型与演化研究、再生产与重构研究、景观营建与规划设计研究等几个方面。而诸如多维度的理论认知、以人为中心的实证分析、前瞻性应用研究议题、学科融合的研究框架等研究内容都有待进一步拓展和完善。如针对文化或文化空间转型与再生产“危机”、“困境”及形成机制、机理方面的理论论述已经较为全面和深入,但基于系统理论认知的较为深入的实证分析,尤其是综合多学科方法运用的,与多尺度空间数据或统计数据相结合的空间实证分析和研究极为匮乏。现有的研究主要集中在乡村文化的演变与形成机理、时代特征、演化路径等。研究视角较为单调。实际上,乡村文化再生产与空间重构过程中往往会忽略“人”的主体因素,尤其是在乡村振兴战略背景下,政府、资本等多方主体对乡村文化形塑的影响等议题应该引起学术界的高度重视。乡村文化研究一直以来是人类学、文化学及乡村政策研究等人文社会科学领域的研究热点,也取得了丰富的研究成果。但鉴于文化空间重构的实证性和应用性属性,对同一个研究议题往往需要从理论与实践两个侧面进行分析,这就需要借助多学科的融合发展和多方法的集成研究。尤其需要地理学、建筑学、规划学等空间相关学科的合作与融合,进一步强化乡村文化空间研究多学科融合性与应用性。

5.2 研究展望从目前情况看,乡村文化转型研究、乡村文化再生产研究、乡村文化空间重塑研究之间,一定程度上形成了某种研究和实践闭环。文化研究、地理学研究、建筑与规划及景观研究学者之间,从理论研究到实证研究再到空间生产实践之间,形成了若干条清晰可见的“鸿沟”,鲜有跨界研究成果成为连接“鸿沟”的桥梁,也鲜有跨界学者成为建造这些桥梁的人。正是基于上述认识,本文试图建立整合上述三个领域的整体性观察视角和跨学科研究框架,打通理论领域研究成果转化指导空间生产实践的进路,描绘出清晰的乡村“文化空间重构”路线图。为了实现上述目标,未来研究中学界应重点关注以下几个方面:

一是要深化与拓展研究内容,根据乡村振兴现实诉求,改变现有理论与实践研究内容相对固化的趋势,拓展新的研究议题。通过深入的调查分析与理论建构来不断丰富充实乡村文化空间研究的框架体系。在文化振兴的目标诉求下,深入探讨政府、群众等多元主体如何在转型背景下通过空间的有效再生产,形成空间重塑的合力,推动文化空间重构的过程。要以“人”为中心,运用和拓展空间再生产、行为地理学、文化地理学、人类文化学、文化遗产的活化利用等领域的相关理论和方法,在深入解析空间重构主体、转型动因、再生产要素、重构机制、空间重塑过程的基础上,深刻剖析乡村文化景观营造策略、文化遗产的保护传承路径、公共文化设施建设布局与营建等关键现实问题。

二是要注重系统化理论研究成果的实证转化,推动乡村文化研究成果的空间应用转向。将所有研究放在乡村振兴的历史尺度上看,今后在乡村文化空间重构实证及实施方面研究的比例将不断增加,尤其是在乡村文化空间重塑案例的研究中,在有侧重地运用地理学、建筑学或规划学、景观学方法作具象化的动态现象探讨地同时,也要注重系统性的运用人文社科领域文化转型与再生产方面的理论成果,对空间过程背后的动因、机制和影响要素进行深入的分析和刻画,打通理论和实证研究之间长期以来形成的壁垒。例如通过充分的问卷与访谈数据,结合社会学科的因子分析、回归分析等方法探索文化空间转型的主导要素。

三是要强化学科融合与方法集成,在乡村振兴视角下完善乡村文化转型—乡村文化再生产—乡村文化空间重塑三位一体的研究框架。对于地理空间要素,可以采用计量地理学相关方法,对文化空间未来发展趋势进行动态计量观测及预测模拟;对于人文要素,则可以通过社会学科数据收集—数据分析的方法探究内在运行机制与影响因素。例如以多元、高精度大数据为基础,对乡村文化空间的重塑过程进行持续动态观察和记录,突破对乡村文化空间重塑过程难以进行动态跟踪研究的瓶颈,在“日常”尺度上,运用空间影像学和数据分析相结合的方法对乡村文化空间更新行为和更新需求进行动态识别和研判。要针对文化空间研究的尺度差异,建立多学科贯融的理论架构和方法体系,形成人文科学+空间科学两手并重的基本研究范式,从学科交叉中寻找突破口,实现理论与方法的融合,为后续研究提供新的理论视角及分析论证手段。

| [1] |

吕宾. 乡村振兴视域下乡村文化重塑的必要性、困境与路径[J]. 求实, 2019(2): 97-108, 112. [Lv Bin. Reconstructing rural cultural under the vision of rural revitalization: Necessity, dilemma and path[J]. Truth Seeking, 2019(2): 97-108, 112. DOI:10.3969/j.issn.1007-8487.2019.02.008] |

| [2] |

杜鹏. 转型期乡村文化治理的行动逻辑[J]. 求实, 2021(2): 79-97, 112. [Du Peng. Action logic of rural cultural governance in the transition period[J]. Truth Seeking, 2021(2): 79-97, 112.] |

| [3] |

刘璐. 现代视阈中乡村文化空间的危机与再生产[J]. 民族艺术研究, 2020, 33(2): 102-110. [Liu Lu. The crisis and reproduction of rural cultural space in the perspective of modernity[J]. Ethnic Art Studies, 2020, 33(2): 102-110. DOI:10.14003/j.cnki.mzysyj.2020.02.13] |

| [4] |

路璐, 朱志平. 历史、景观与主体: 乡村振兴视域下的乡村文化空间建构[J]. 南京社会科学, 2018(11): 115-122. [Lu Lu, Zhu Zhiping. History, Landscape and subject: The construction of rural cultural space under the perspective of rural revitalization[J]. Nanjing Journal of Social Sciences, 2018(11): 115-122.] |

| [5] |

王琳瑛. 乡村文化空间形塑及其发展政策义涵[D]. 北京: 中国农业大学, 2019. [Wang Linying. Cultural Space Shaping in Rural and Suggestions for Its Development[D]. Beijing: China Agricultural University, 2019: 36.]

|

| [6] |

陈波. 公共文化空间弱化: 乡村文化振兴的"软肋"[J]. 人民论坛, 2018(21): 125-127. [Chen Bo. Weakened public cultural space: The "weakness" of rural cultural revitalization[J]. People's Tribune, 2018(21): 125-127.] |

| [7] |

阎明. "差序格局"探源[J]. 社会科学研究, 2016, 31(5): 189-214, 245. [Yan Ming. A genealogy of the concept of Chaxu Geju[J]. Sociological Studies, 2016, 31(5): 189-214, 245.] |

| [8] |

刘文祥, 王聪. 乡村振兴中工具理性和价值理性的契合: 基于农民现代化的视角[J]. 天水行政学院学报, 2022, 23(3): 67-71. [Liu Wenxiang, Wang Cong. The integration of instrumental rationality and value rationality in rural revitalization: Based on the perspective of peasant modernization[J]. Journal of Tianshui College of Administration, 2022, 23(3): 67-71.] |

| [9] |

孙庆忠. 离土中国与乡村文化的处境[J]. 江海学刊, 2009(4): 136-141, 239. [Sun Qingzhong. Earth-dissociated China and situation of rural culture[J]. Jianghai Academic Journal, 2009(4): 136-141, 239. DOI:10.3969/j.issn.1000-856X.2009.04.021] |

| [10] |

张英男, 龙花楼, 马历, 等. 城乡关系研究进展及其对乡村振兴的启示[J]. 地理研究, 2019, 38(3): 578-594. [Zhang Yingnan, Long Hualou, Ma Li, et al. Research progress of urban-rural relations and its implications for rural revitalization[J]. Geographical Research, 2019, 38(3): 578-594.] |

| [11] |

朱松梅. 我国乡村文化建设困境及路径探索[J]. 农村经济与科技, 2022, 33(11): 140-143. [Zhu Songmei. The dilemma of rural culture construction in China and the exploration of the path[J]. Rural Economy and Science-Technology, 2022, 33(11): 140-143.] |

| [12] |

陈悦, 陈超美, 刘则渊, 等. CiteSpace知识图谱的方法论功能[J]. 科学学研究, 2015, 33(2): 242-253. [Chen Yue, Chaomei Chen, Zeyuan Liu, et al. The methodology function of CiteSpace mapping knowledge domains[J]. Scientology Research, 2015, 33(2): 242-253. DOI:10.3969/j.issn.1003-2053.2015.02.009] |

| [13] |

赵洁. 党的十九大以来国内乡村振兴研究的热点主题和前沿趋势: 基于CiteSpace的文献计量学分析[J]. 乡村科技, 2022, 13(11): 29-33. [Zhao Jie. Hot topics and frontier trends in domestic rural revitalization research since the 19th Party Congress: A bibliometric analysis based on CiteSpace[J]. Rural Science and Technology, 2022, 13(11): 29-33.] |

| [14] |

张晓晗, 刘瑞峰, 马恒运. 基于CiteSpace的国内乡村振兴研究热点及趋势可视化分析[J]. 中国农业资源与区划, 2020, 41(7): 40-50. [Zhang Xiaohan, Liu Ruifeng, Ma Hengyun. A visual analysis of hotspots and development trend of domestic rural revitalization using CiteSpace approach[J]. China Agricultural Resources and Zoning, 2020, 41(7): 40-50.] |

| [15] |

刘冲. 建国以来乡村文化的现代转型及振兴路径研究[D]. 沈阳: 沈阳师范大学, 2020: 24-26. [Liu Chong. Research on the Modern Transformation and Revitalization of Rural Culture since the Founding of the People's Republic of China[D]. Shenyang: Shenyang Normal University, 2020: 24-26.]

|

| [16] |

朱志平, 姚科艳, 鞠萍. 乡村文化现代转型及其路径选择: 基于马庄经验[J]. 中国农业大学学报(社会科学版), 2020, 37(4): 41-49. [Zhu Zhiping, Yao Keyan, Ju Ping. The effect of modern transformation of rural culture: Based on Mazhuang's experience[J]. Journal of China Agricultural University (Social Science Edition), 2020, 37(4): 41-49.] |

| [17] |

刘世定, 邱泽奇. "内卷化"概念辨析[J]. 社会学研究, 2004(5): 96-110. [Liu Shiding, Qiu Zeqi. An analysis of the concept of "involution"[J]. Sociological Research, 2004(5): 96-110.] |

| [18] |

顾大治, 徐益娟, 洪百舸. 新媒体融合下乡村公共文化空间的传承与重构[J]. 现代城市研究, 2021(12): 40-47, 55. [Gu Dazhi, Xu Yijuan, Hong Baige. Inheritance and reconstruction of rural public cultural space under the fusion of new media[J]. Modern Urban Studies, 2021(12): 40-47, 55.] |

| [19] |

孟莹, 张冠增. 乡村空间营造的逻辑: 基于文化与社会空间理论视角的分析[J]. 城市规划, 2018, 42(6): 23-29. [Meng Ying, Zhang Guanzeng. The logic of rural space making: From the perspective of cultural and social space theory[J]. City Planning Review, 2018, 42(6): 23-29.] |

| [20] |

张晓琴. 乡村文化生态的历史变迁及现代治理转型[J]. 河海大学学报(哲学社会科学版), 2016, 18(6): 80-86, 96. [Zhang Xiaoqin. Historical Changes and Modern Governance Transition of Cultural Ecology in Rural Areas[J]. Journal of Hohai University(Philosophy and Social Sciences, 2016, 18(6): 80-86, 96.] |

| [21] |

聂永江. 乡村文化生态的现代转型及重建之道[J]. 江苏社会科学, 2020(6): 53-61, 242. [Nie Yongjiang. The modern transformation and reconstruction of rural cultural ecology[J]. Jiangsu Social Science, 2020(6): 53-61, 242.] |

| [22] |

韩鹏云. 乡村文化的历史转型与振兴路径[J]. 华南农业大学学报(社会科学版), 2020, 19(4): 1-9. [Han Pengyun. Historical transformation and path reconstruction of rural culture[J]. Journal of South China Agricultural University(Social Science Edition), 2020, 19(4): 1-9.] |

| [23] |

高宏存, 洪荣福. 论乡村文化再生产的价值与路径[J]. 宁夏党校学报, 2019, 21(5): 12-19. [Gao Hongcun, Hong Rongfu. The value and path for reproduction of rural culture[J]. Journal of Ningxia Communist Party Institute, 2019, 21(5): 12-19.] |

| [24] |

李佳. 乡土社会变局与乡村文化再生产[J]. 中国农村观察, 2012(4): 70-75, 91, 95. [Li Jia. Change of the local society and recreation of rural cultures[J]. China Rural Survey, 2012(4): 70-75, 91, 95.] |

| [25] |

王潇. 传统手工艺的再生产研究[D]. 西安: 西安美术学院, 2016: 8-16. [Wang Xiao. Traditional Handicrafts Reproduction Study[D]. Xi'an: Xi'an Academy of Fine Arts, 2016: 8-16.]

|

| [26] |

郝爽. 乡村传统民俗文化的再生产: 以蒲江县大塘镇幺妹灯展演为例[J]. 四川戏剧, 2019(3): 123-126. [Hao Shuang. Reproduction of traditional folk culture in the countryside: The example of the youngest sister lantern exhibition in Datang town, Pujiang county[J]. Sichuan Drama, 2019(3): 123-126.] |

| [27] |

刘冠启, 花家涛, 石玉雪. 民族民间体育文化再生产的动力与实现路径[J]. 体育文化导刊, 2022(3): 8-13. [Liu Guanqi, Hua Jiatao, Shi Yuxue. Driving force and realization path of reproduction of national folk sports culture[J]. Sports Culture Guide, 2022(3): 8-13.] |

| [28] |

刘战慧. 乡村旅游地乡村文化再生产的内在机理与路径选择综述与评论[J]. 江苏商论, 2017(3): 54-57. [Liu Zhanhui. A review and comment on the internal mechanism and path choice of rural cultural reproduction in rural tourism[J]. Jiangsu Commercial Forum, 2017(3): 54-57.] |

| [29] |

董亮亮. 游客凝视视角下的莲文化景观再生产研究: 以石城大畲村为例[D]. 南昌: 江西农业大学, 2018: 13. [Dong Liangliang. Research on Reproduction of Lotus Cultural Landscape Based on Tourist Gaze Perspective: A Case Study of Dashe Village in Shicheng County[D]. Nangchang: Jiangxi Agricultural University, 2018: 13.]

|

| [30] |

朱运海. 基于空间生产理论的乡村旅游文化再生产研究: 以襄阳五山茶坛和堰河茶文化旅游为例[J]. 国土与自然资源研究, 2018(6): 61-65. [Zhu Yunhai. Research on reproduction of rural tourism culture based on spatial production theory: Take Xiangyang Wushan tea altar and Yanhe tea culture tourism as examples[J]. Territory & Natural Resources Study, 2018(6): 61-65.] |

| [31] |

张小雨, 袁勇麟. 乡村文化空间的再生产与地方文创产业的新探索: 以永泰县嵩口镇为例[J]. 福建艺术, 2022(2): 37-44. [Zhang Xiaoyu, Yuan Yonglin. The reproduction of rural cultural space and the new exploration of local cultural and creative industries: The case of Songkou town, Yongtai county[J]. Fujian Arts, 2022(2): 37-44.] |

| [32] |

胡静, 谢鸿璟. 旅游驱动下乡村文化空间演变研究: 基于空间生产理论[J]. 湖北民族大学学报(哲学社会科学版), 2022, 40(2): 99-109. [Hu Jing, Xie Hongjing. The evolution of rural cultural space driven by tourism: Based on the space production theory[J]. Journal of Hubei Minzu University(Philosophy and Social Sciences), 2022, 40(2): 99-109.] |

| [33] |

张芳瑜. 艺术介入乡村文化再生产: 基于乡村文化建设的策略研究[J]. 四川戏剧, 2021(2): 50-53. [Zhang Fangyu. Artistic intervention in rural cultural reproduction: A study of strategies based on rural cultural construction[J]. Sichuan Drama, 2021(2): 50-53.] |

| [34] |

宁晶, 陈华文. 外推与内生: 乡村传统民俗文化再生产的动力机制[J]. 文化遗产, 2021(5): 126-132. [Ning Jing, Chen Huawen. Extrapolation and endogenization: The dynamic mechanism of rural traditional folk culture reproduction[J]. Cultural Heritage, 2021(5): 126-132.] |

| [35] |

方菲, 李旺. 乡村传统型公共文化空间的良性再生产——以湖北恩施州咸丰县严家祠堂为例[J/OL]. 中南民族大学学报(人文社会科学版)2022: 1-7. https://doi.org/10.19898/j.cnki.42-1704/C.20220426.01. [Fang Fei, Li Wang. The benign reproduction of traditional public cultural space in rural areas: The Yan family ancestral hall in Xianfeng county, Enshi prefecture, Hubei province as an example[J/OL]. Journal of Central South University for Nationalities (Humanities and Social Sciences Edition)2022: 1-7. https://doi.org/10.19898/j.cnki.42-1704/C.20220426.01.]

|

| [36] |

刘名涛. 空间、权力与日常生活: 乡村文化广场的空间政治研究[D]. 武汉: 华中师范大学, 2018: 42-49. [Liu Mingtao. Space, Power and Daily Life: A Study of Space Politics in Rural Cultural Square[D]. Wuhan: Central China Normal University, 2018: 42-49.]

|

| [37] |

黄震方, 黄睿. 城镇化与旅游发展背景下的乡村文化研究: 学术争鸣与研究方向[J]. 地理研究, 2018, 37(2): 233-249. [Huang Zhenfang, Huang Rui. Research progress on rural culture in the context of rapid urbanization and tourism development: Academic debate and future research prospects[J]. Geographical Research, 2018, 37(2): 233-249.] |

| [38] |

吕龙, 黄震方, 陈晓艳. 文化记忆视角下乡村旅游地的文化研究进展及框架构建[J]. 人文地理, 2018, 33(2): 35-42. [Lv Long, Huang Zhenfang, Chen Xiaoyan. Progress in culture studies of rural tourism destination and research framework from the perspective of cultural memory[J]. Human Geography, 2018, 33(2): 35-42.] |

| [39] |

徐冬, 黄震方, 李东晔, 等. 胁迫视角下乡村旅游地文化影响研究进展与框架构建[J]. 人文地理, 2019, 34(6): 17-25. [Xu Dong, Huang Zhenfang, Li Dongye, et al. The research progress and framework construction of cultural impacts of rural tourism destinations from the prespective of stress[J]. Human Geography, 2019, 34(6): 17-25.] |

| [40] |

李军明, 向轼. 论乡村振兴中的文化重构[J]. 广西民族研究, 2018(5): 95-103. [Li Junming, Xiang Shi. On the cultural reconstruction in rural revitalization[J]. Guangxi Ethnic Studies, 2018(5): 95-103.] |

| [41] |

谢珈. 乡村旅游的文化转向: 以江西为例[J]. 江西社会科学, 2013, 33(6): 240-242. [Xie Jia. The cultural turn in rural tourism: Jiangxi as an example[J]. Jiangxi Social Sciences, 2013, 33(6): 240-242.] |

| [42] |

张培奇, 胡惠林. 论乡村振兴战略背景下乡村公共文化服务建设的空间转向[J]. 福建论坛(人文社会科学版), 2018(10): 99-104. [Zhang Peiqi, Hu Huilin. On the spatial turn of rural public cultural service construction in the context of rural revitalization strategy[J]. Fujian Tribune, 2018(10): 99-104.] |

| [43] |

陈超君, 黄耀志. 人本主义视角下的乡村居住空间改造方式探析[J]. 生态经济, 2011(9): 192-195. [Chen Chaojun, Huang Yaozhi. Thinking of the Renovation Way for the Rural Living Space under the Humanism Angle[J]. Ecological Economy, 2011(9): 192-195.] |