2. 赣南医学院 公共卫生与健康管理学院, 赣州 341000;

3. 中山大学 旅游学院, 珠海 519082

2. Gannan Medical University, Gannan 341000, China;

3. School of Tourism Management, Sun Yat-sen University, Zhuhai 519082, China

节庆旅游是指在充分挖掘本地区的民风民俗、传统文化、自然环境等旅游资源内涵与特色基础上,依托于节庆、节会等主题活动载体,通过系列的策划、规划、营销等程序,将其转化为主题旅游产品,并被当地旅游业所开发利用的旅游活动[1]。节庆旅游具有强关联性和综合性,能够很大程度带动当地相关产业、经济、社会和文化的发展[2]。节庆对旅游目的地影响也是旅游学界关注的焦点问题,研究表明节庆旅游对目的地旅游形象、旅游客源市场、生态环境保护、旅游经济发展等带来了积极效应[3-7]。

节庆往往被政府作为优化区域旅游空间结构的重要手段[8]。节庆举办地会采取两种空间布局模式,一种是内聚型,当中心城区存在衰落区域以及城市多样化服务功能的欠缺,为了均衡城市空间结构以及丰富城市服务功能,会依托中心城区原有的旅游景区、接待和基础设施,在已成熟的城市中心城区或边缘区新建节庆节点,使得目的地旅游要素呈现出高度集聚分布模式。另一种是,采取外拓型空间布局模式,当郊区具有大范围可开发区域时,节庆活动举办地会跳出原有的空间布局,在其城市郊区新建节庆旅游地,增添相应的旅游基础和接待设施,设计主题节庆旅游线路,从而开辟新的旅游节庆功能区,带动边缘旅游区发展[9]。

以上两种空间布局模式都希望通过节庆活动的举办成为城市空间再生的助动力,且导致了区域旅游空间形态、规模和质量在一定时期内非常规的演变,重构了旅游地空间结构,对区域旅游空间结构影响都是巨大的。但是,节庆事件对区域旅游空间结构影响的研究有限,研究一致认为节庆活动举办极化了区域核心区、模糊了边缘区的边界,提升了旅游发展轴,优化了城市旅游空间布局[8-11]。

目前研究尚有以下可进一步探索的问题:①大部分研究以大型博览会、体育赛事等节事活动为主,如奥运会、博览会等,而对地方性的节庆活动研究较少;地方的节庆活动才是更常见、更具重复性、更可持续的类型;②目前研究主要从目的地旅游供给视角,讨论了节庆对目的地旅游空间结构的影响。但游客流动是动态演变的,目的地空间供给的相对稳定,导致目的地存在需求和供给的长期空间错位问题,在节庆活动期间旅游供需的空间不匹配问题尤为突出;③现有研究通过实证案例分析,采用质性分析方法,通过目的地历史资料梳理,借助研究者经验证明大型节庆事件有助于优化旅游地空间结构。但缺少充分可靠的数据说明节庆对旅游地空间演变的影响效应及其作用机制。

空间结构包含区域内众多旅游节点、连接轴线等,构成要素众多、涉及范围广泛,因此从目的地供给视角定量测度节庆事件对区域旅游空间结构的影响效应和机制具有较大难度。旅游流是从需求角度探究目的地空间结构的最佳途径,它是指旅游者目的地的空间流动现象,是连接目的地旅游系统的神经中枢和纽带,目的地空间结构是被活动在区域内的游客流动所主导的。国内外学者关注了大中小等不同空间尺度的出境、入境和国内旅游流网络结构特征[12-23]。因此,本研究基于旅游流网络视角,定量测度节庆事件对区域旅游空间结构的影响效应和机制。

洛阳位居河南省西部,总面积1.5万平方公里,现辖1市6区8县,至今已有5000多年历史,是十三朝古都,国务院首批公布的国家历史文化名城。每年4月5日前后至5月5日前后都会举办一年一度的“中国洛阳牡丹文化节”,至2021年已成功举办39届,已正式升格为国家级节会。因此,本研究以具有代表性和典型性的洛阳牡丹文化节为案例,探究区域旅游空间结构演变的节庆效应和机制。

2 数据来源与研究方法 2.1 数据来源本研究数据来源于游客新浪微博签到数据、网络游记数据、游客实地调查问卷三方面,选取牡丹节期间一个月和节后一个月的相同时段数据做对比分析(表 1)。首先对表 1中所获取的数据代表性进行分析。参照2016年洛阳市旅游发展委员会游客抽样调查报告,选取4类数据结构中都蕴含的游客地域来源、旅游天数、游览景区个数等指标,绘制上述指标变化曲线来相互验证所获取样本的代表性,结果发现4类数据源的上述指标变化曲线高度吻合,表明本研究三类数据源所获取的样本特征与官方部门统计结构基本一致,数据的代表性较强。

| 表 1 本研究数据来源 Tab.1 Data Sources of This Study |

游客在节点之间的流动行为可表征为旅游流网络,将游客在各节点之间的有效流动转换为可以计算的数学语言矩阵,矩阵的横轴纵轴分别表示各旅游节点。如一个游客从龙门石窟到白马寺,即龙门石窟和白马寺之间产生了一个直接流动,记作1。其次,采用矩阵相关分析方法,运用Ucinet软件中的QAP模块计算矩阵相关性,结果显示两两矩阵之间相关系数均达到0.8以上,P(显著性水平)小于0.001,表明矩阵呈显著相关,可将矩阵数据进行合并,运用矩阵运算的加法规则对三类矩阵数据进行融合。因此,上述分析表明本研究数据的可靠性、代表性较强,研究结果也是准确可信的。

2.2 研究方法首先借助社会网络理论与方法,从宏观的结构关系视角建构旅游流空间网络,运用网络密度、集聚系数、平均路径长度、中心性、影响力等指标对比分析节庆事件影响下区域旅游流空间网络的演变特征[24],由于文章篇幅限制,具体指标及计算公式详见文献[24]。

其次,基于洛阳市实地调研的问卷数据,借助因子分析方法探讨区域旅游流空间网络结构演化的影响因素。因子分析是数据降维的多元统计分析方法,基于原理是变量间的相关系数用少数随机变量反映多个变量的相关性。该方法需要解决两个关键问题,即建构因子变量和对其命名解释。需要遵循以下四个程序:第一,原始数据的标准化。第二,构造因子变量;第三,利用旋转使因子变量具有可解释性;第四,确定因子个数。计算因子得分,进行统计分析[25]。

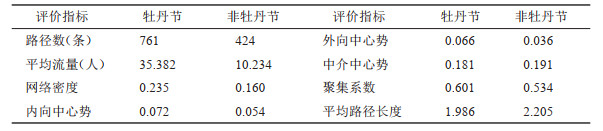

3 节庆事件下区域旅游流空间网络结构的变化 3.1 旅游流网络拓扑结构变化根据Ucinet软件计算牡丹和非牡丹节期间洛阳市旅游流网络的各指标得分数值(表 2),结果显示:

| 表 2 洛阳市旅游流网络拓扑特征对比分析 Tab.2 The Topological Characteristics of Tourist Flow Networks of Between Peony Festival and Non Peony Festival in Luoyang |

(1)牡丹节影响下洛阳市旅游流网络集聚程度略微增强。从路径数、平均流量和网络密度三个指标对比来看,牡丹节期间三个指标相比非牡丹节期间均有所上升,表明牡丹节期间网络结构向集聚趋势发展,景点间联系也趋向紧密,但是提升趋势不明显。

(2)牡丹节影响下旅游流网络的小世界特征更加显著。从表 2可以看出,与非牡丹节相比,牡丹节旅游流网络的平均路径长度的下降,但是集聚系数提升,表明牡丹节网络各节点之间具有良好的旅游便捷性和通达性、集聚程度进一步增强,牡丹节旅游流网络的小世界特征愈加明显。

(3)牡丹节影响下旅游流网络的外向、内向中心趋势所有增强,而中介中心趋势却减弱。表明牡丹节影响下旅游流网络内向和外向中心趋势进一步提升,中介趋势有所减弱。但三个中心势值都较低,表明洛阳市旅游流网络中大部分节点是通过核心节点来发生联系的,少量旅游节点在网络中处于核心地位,大部分节点处于网络中的边缘地位。

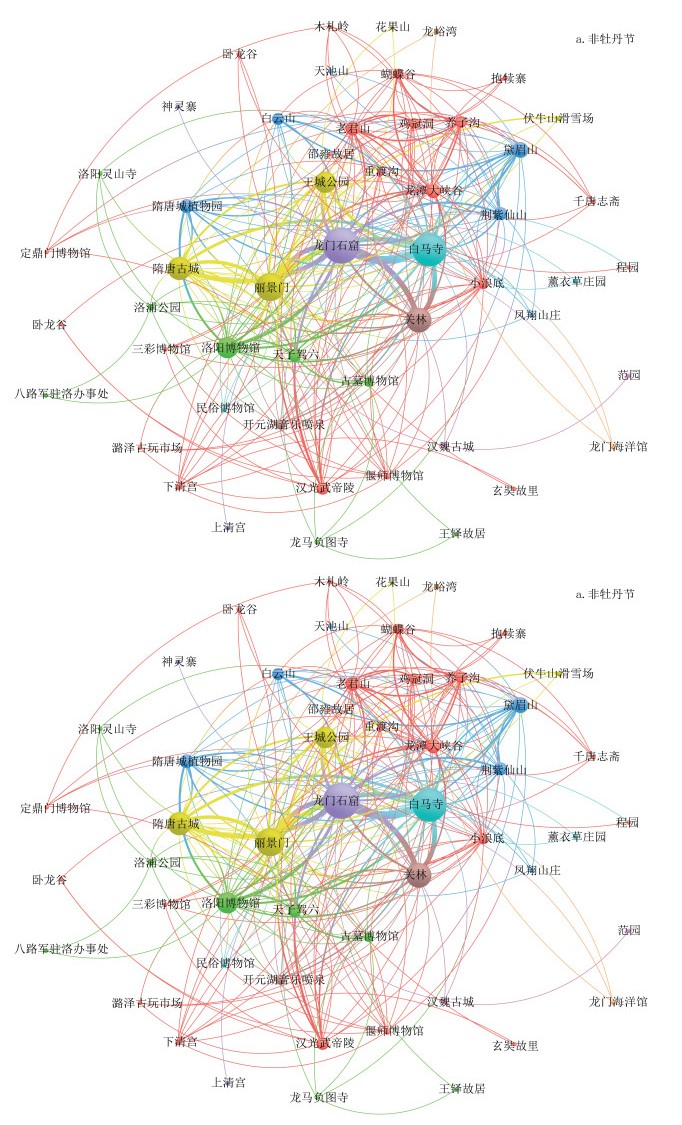

(4)牡丹节影响下旅游流网络由“双核驱动”向“多极链状”发展模式演变。图 1中节点越大代表到访该景区的游客量越多,且与其他景区之间的联系对较多,连线越粗表示两节点之间的游客流量越大。与非牡丹节期间相比,节庆期间除了“龙门石窟、白马寺”2个景区仍然处于网络核心地位之外,洛阳城区的丽景门、关林、王城公园、中国国花园、天子驾六博物馆在网络中的中心地位有了大幅提升,虽然游客量规模上不如非牡丹节期间4个中心景区,但是与城区许多景区之间的游客流联系也较为密切。同时,神州牡丹园也明显处于网络核心地位,但是其它牡丹园,如洛阳牡丹园、郁金香牡丹园、洛阳国花园等在网络中的中心性都不高,几乎处于边缘和孤立的地位,与其他景区之间的流量联系较少。由此可见,在牡丹文化节影响下洛阳市旅游流网络由“龙门石窟、白马寺”双核驱动发展模式演变为“龙门石窟、白马寺、丽景门、关林、天子驾六博物馆、神州牡丹园、王城公园、中国国花园”等为核心的多中心链状式的层级结构发展模式。

|

图 1 洛阳市旅游流网络拓扑结构图 Fig.1 Topological Structure of Tourist Flow Network of Luoyang Peony Festival |

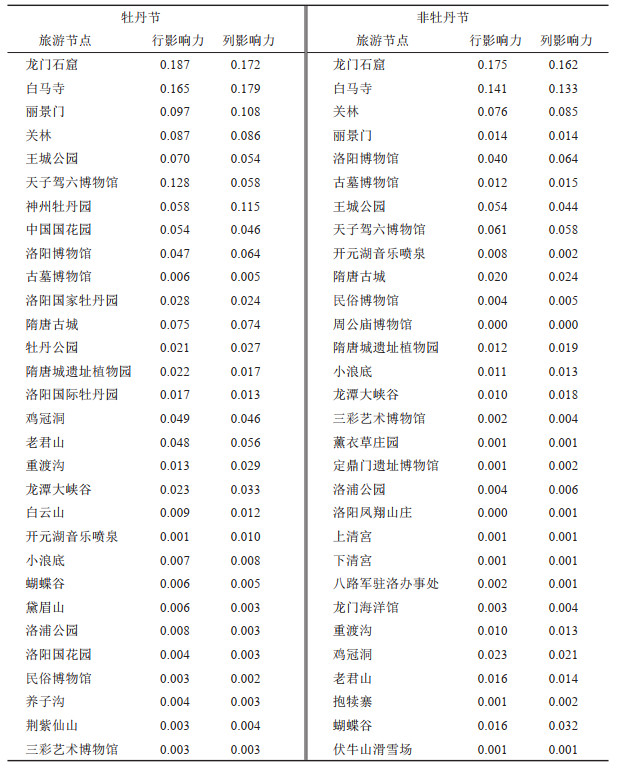

前期研究表明节点间流量Iij ≥ 5控制下的旅游流网络占总流量的92%,几乎刻画了全部的旅游流网络[21],因此,本研究将节点之间流量Iij ≥ 5作为判断标注,对比分析牡丹节与非牡丹节期间旅游流网络中前30个节点影响力变化趋势。应用Ucinet软件中的network→centrality and power→Taylar Influence命令分析各节之间的影响力大小,其中行影响力代表该节点发出的影响力,列影响力代表该节点得到的影响力(表 3)。结果显示:

| 表 3 洛阳市旅游流网络中节点影响力对比分析 Tab.3 The Influence of the Nodes in the Tourist Flow Network of Luoyang Peony Festival |

(1)牡丹节和非牡丹节期间大部分节点的影响力较弱,还有个别景区影响力值为零,表明它们既不对其他景区发挥影响力也不接受其他景区的影响,是旅游流网络中的孤立者,究其原因在于牡丹节与非牡丹节期间各景区之间的联系较为稀疏,网络密度值较低导致的。

(2)从影响力值对比来看,其值超过0.1的景区在不同时段都为等级和知名度较高的“龙门石窟、白马寺”景区,两者均表现出行影响力值大于列影响力值的特征,表明两个景区对其它景区施加影响的作用更大,主要是将游客输送和扩散至其它景区,而牡丹节期间受节庆效应带动其影响力均高于非牡丹节期间。其次,位于洛阳城区的丽景门和关林景区影响力值也较高,这主要是因为丽景门景区具有明显的地理区位优势,同时是集“食、住、行、游、购、娱”于一体的旅游综合体,而关林景区紧邻龙头景区龙门石窟,游客流动行为具有距离衰减以及“趋丰性、向高性”的特征造成的。但是不同时段两个景区影响力大小不同,丽景门景区在牡丹节期间影响力排名高于关林景区,表明丽景门景区受节庆事件影响更大。

(3)牡丹主题园中的王城公园、神州牡丹园和中国国花园影响力值处于第三层次,虽影响力低于以上4个高等级和高知名度景区,但是明显高于其他大部分景区,表明牡丹节期间开放的主题牡丹园虽然对游客空间集散产生了一定的影响,但是影响力较小,远不及具有高等级和高知名度非节庆核心景区。

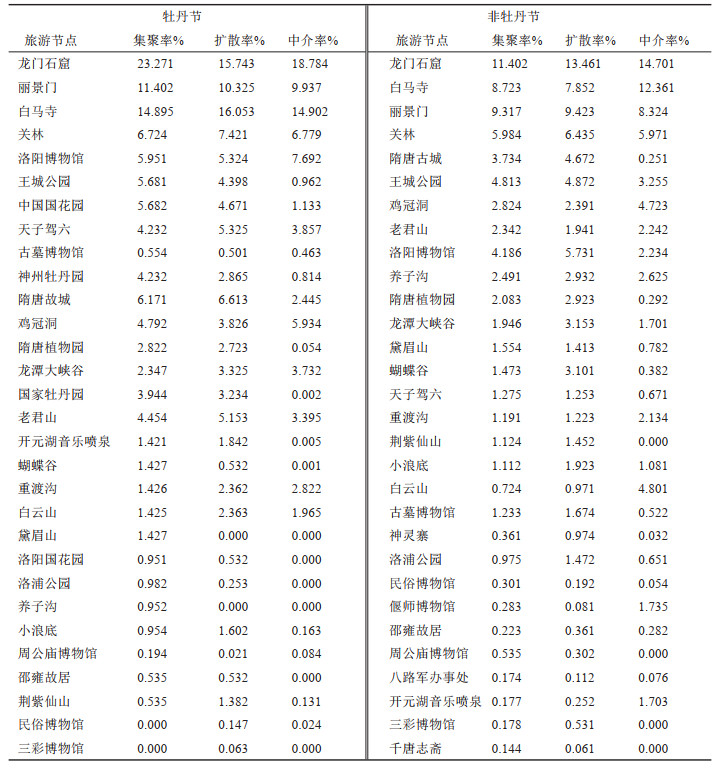

3.3 旅游流网络节点的中心性变化计算旅游流网络中节点中心性,根据计算结果,以中心性分值为基础,计算中心性指标分值所占的比例(表 4),将旅游节点分为四个类型,以便更加明晰牡丹节期间洛阳市旅游流网络节点的演变特征:

| 表 4 洛阳市旅游节点中心性对比分析 Tab.4 Function Sequence of Tourism Nodes of Luoyang Peony Festival |

(1)中心性全面提升旅游节点:指集聚率、扩散率以及中介率三个指标均增长的旅游景区,包括“龙门石窟、白马寺、关林、丽景门”四个一级核心旅游景区,以及隋唐洛阳城国家遗址公园、天子驾六博物馆、洛阳博物馆、栾川县的鸡冠洞、老君山、重渡沟以及新安县的龙潭大峡谷等景区,表明牡丹节庆活动的开展使得这些景区之间连接度增强的同时,对其它景区集聚、扩散以及控制能力也进一步提升,表现出“强者恒强”的态势,是节庆活动绝对受益景区。

(2)边缘化加剧旅游节点:指三个中心度数值都降低的旅游景区,如栾川县的龙峪湾、蝴蝶谷、养子沟,洛阳城区的三彩艺术博物馆、古墓博物馆、民俗博物馆,孟津县的小浪底等景区,这些景区无论是集聚游客的能力还是接受其它核心景区辐射的能力都未增强,并没有从牡丹节活动中受益,在洛阳市旅游流网络中的地位和功能不但没有提升,反而有所下降,在网络中的边缘化地位进一步加剧。

(3)集聚能力提升,而扩散和中转控制能力下降的节点:以洛阳城区的王城公园、隋唐城遗址植物园、洛浦公园为代表性景区,牡丹节庆活动对这类景区的主要作用在洛阳市旅游流网络中的集聚能力进一步增强,但是对其它景区的控制能力有了明显的下降。

(4)聚集、扩散能力下降,而控制能力增强的节点:以洛阳周公庙博物馆、民俗博物馆、新安县荆紫仙山三个景区为代表,景区数量较少,牡丹节期间这类景区接受其它景区的辐射以及向其它节点输送游客的能力有所下降,但是对其它景区控制能力呈现增长态势。

综上,大部分景区受益于洛阳牡丹文化节庆效应的带动,对旅游流的集聚和扩散能力有所提升,但是中转控制其它景区能力呈现出上升抑或下降的不稳定发展趋势,但是也有部分景区在网络中的边缘地位越加显著。

同时,从表 3中几个主要牡丹园各指标中心性值来看,王城公园、中国国花园、神州牡丹园、国家牡丹园四个景区虽然在网络中拥有较高的中心度,且功能位序排名相对靠前,但是中心地位以及功能作用还是远不及“龙门石窟、白马寺、关林、丽景门”。另外,从各牡丹园集聚、扩散、中转指数的对比来看,集聚和扩散指数明显高于中转指数,即集聚、扩散能力均强于中转能力,表明牡丹节期间洛阳市重要的牡丹园主要是接受其它景区辐射和扩散,但对其他景区控制能力较弱。这些牡丹园即是重要的旅行结束点,在游览路线规划中,可将相关旅游服务设施布局在这些节点,以便为游客提供休憩、娱乐和购物功能。

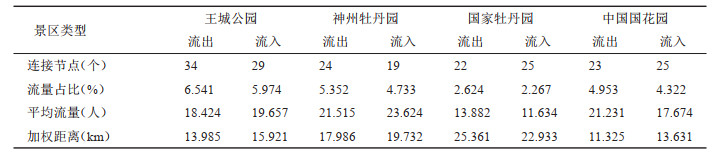

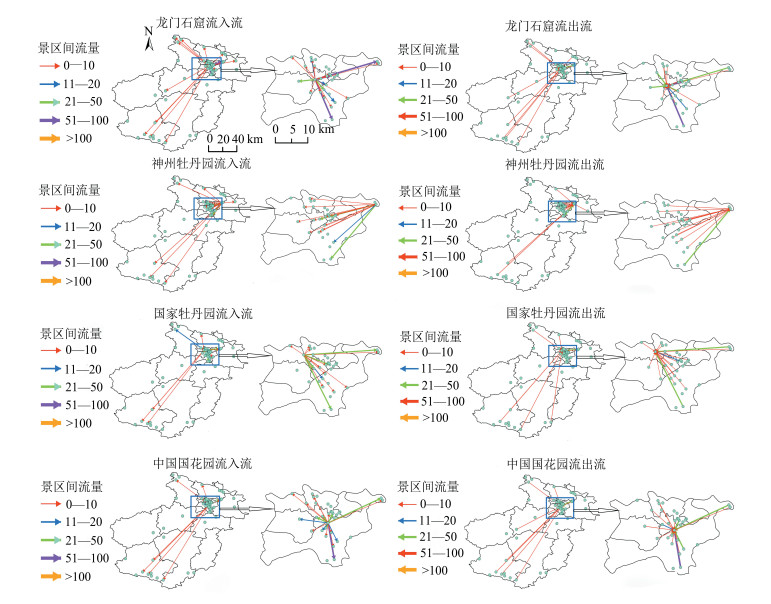

3.4 核心节庆旅游节点对旅游流空间扩散影响从图 2可以看出,核心牡丹园的旅游流空间辐射范围相对较小,主要是呈现出向洛阳城区高知名度景区以及栾川县重渡沟、老君山、鸡冠洞、嵩县白云山、新安县龙潭大峡谷、黛眉山等5A、4A级景区扩散空间分布形态。同时高流量路径主要集聚于洛阳城区,4个核心牡丹园与县域高等级景区扩散流流量较小,牡丹节期间游客主要流动仍然发生在洛阳城区高等级、高知名度景区之间,牡丹园对洛阳下辖各县市旅游辐射效应仍较小。从4个景区空间分布特征差异来看,王城公园空间作用范围最大,流入和流出连接节点数量最多,神州牡丹园、国家牡丹园、中国国花园空间作用范围相对较小,究其原因在于王城公园包含牡丹花、动物园、娱乐设施等多样化旅游产品,且位于洛阳城区中心,其集聚与扩散能力较强。

|

图 2 洛阳市核心牡丹园与其它景区空间之间空间联系 Fig.2 Spatial Connection Between Core Peony Garden and Other Scenic Spots in Luoyang |

从表 5可以看出,在流量占比方面,王城公园流量占比最大,其次为神州牡丹园、中国国花园,国家牡丹园流量占比最小。从平均流量来看,流出和流入平均流量最大都为神州牡丹园,流出和流入平均流量最小均为国家牡丹园。从加权距离来看,国家牡丹园流出和流入加权平均距离均较大,其次为神州牡丹园,最小的为中国国花园,这说明国家牡丹园作用距离最远,中国国花园作用距离近。进一步表明加权平均距离受景区等级影响较小,受景区分布地理区位作用较大。由于洛阳国家牡丹园位于洛阳市北郊邙山,与其他景区相距较远,因而其作用距离较远。而中国国花园和王城公园位于洛阳城区相对中心位置,与其他景区相距较近,因而平均作用距离较近。另外,王城公园、神州牡丹园、中国国花园流入加权平均距离都大于流出距离,说明3个主题牡丹园流入影响范围要大于流出影响范围,而国家牡丹园流出加权平均距离大于流入距离,说明国家牡丹园流出空间作用范围大于流入空间作用范围。

| 表 5 洛阳市核心牡丹园网络特征 Tab.5 The Characteristics of Network Topology of Core Peony Garden in Luoyang |

在参考国内外关于游客流动影响因素相关文献以及案例地实际情况基础上筛选出游客选择旅游节点的14个主要影响因素①,基于李克特5分量表调查游客对题项的回复获取数据。通过SPSS统计分析软件计算KMO值、Bartlett球形以及克龙巴赫α信度检验,结果显示符合因子分析判断标准,设计的量表信效度较高,非常适合因子分析。

由于受文章篇幅限制,不再赘述因子分析详细计算过程。根据分析结果首先剔除公因子方差均低于0.5影响因素,最后保留的能够参与到因子分析的影响因子为J1、J3、J 4、J5、J6、J7、J8、J9、J10这9个指标。结果显示,洛阳市游客在节点间流动的包含四大主要影响因素景区,分别为旅游资源禀赋、旅游承载量、景区间旅游交通空间距离、接待服务设施与水平。

其中,通常景区等级越高资源禀赋越强,采取世界遗产、5A级旅游景区、4A级旅游景区、3A级旅游景区和2A级旅游景区及其以下分别赋予10、8、6、4、2分的衡量标准对景区旅游资源禀赋进行赋值;景区的旅游接待设施主要包含酒店、餐饮、娱乐、购物等,旅游者选择旅游地时考虑较多的为酒店和餐饮设施,以某旅游景区每千人拥有的周边2公里范围内酒店和餐饮数量总和为衡量标准;景区的旅游承载量,以原国家旅游局2014年12月下发的官方文件《景区最大承载量核定导则》测算公式计算旅游景区的最大旅游空间承载量;景区间的空间交通距离,基于高德矢量路网计算景区间实际交通距离。

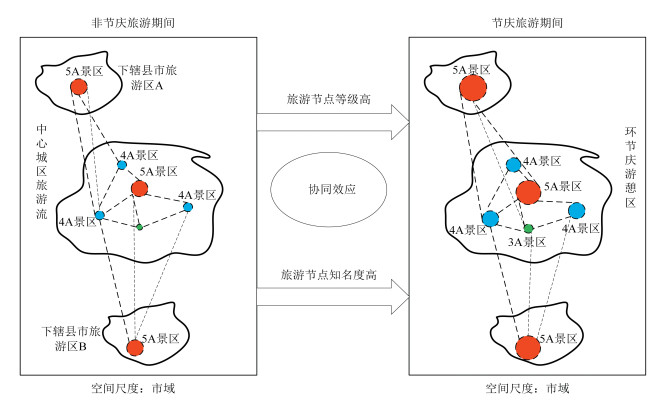

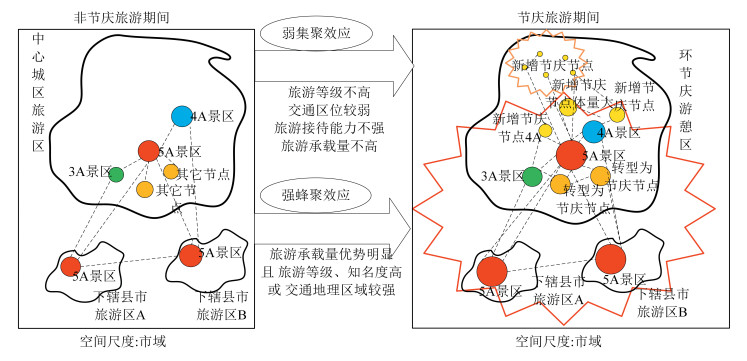

5 旅游流空间网络结构的节庆效应及机制分析通过牡丹节与非牡丹旅游流空间网络结构对比分析结果,可提炼出区域旅游流空间网络的节庆效应,如图 3所示,其中节点越大表示游客流量越多且与其它节点联系越紧密,在网络中核心地位越强。同时从以上四大主要影响因素,探讨不同节庆效应的形成机制。

5.1 节庆事件“协同效应”协同效益也称为增效作用,简单来说,就是“1+1>2”的效应,是指节庆活动的举办使得区域旅游目的地取得更高的旅游竞争力。通过上述旅游空间网络结构对比分析发现,洛阳市旅游流网络的整体内向和外向中心势值均有所增强,对游客的集聚和扩散能力也有了明显的提高。同时,在牡丹文化节庆活动的影响下,龙门石窟、白马寺、关林和丽景门等11个景区影响力、中心性以及约束力全面提升。由此可见,节庆事件对区域旅游流空间网络具有显著的“协同效应”。

这11个旅游节点中除了隋唐洛阳城国家遗址公园之外,其它景区的等级和知名度都非常高,均为3A等级以上景区,大多数为5A和4A高等级景区。隋唐洛阳城国家遗址公园虽无等级,但却是洛阳市网红旅游景点,携程网景区人气排名第三的高知名度旅游景区。从旅游接待设施与服务水平看,除了关林、隋唐洛阳城国家遗址公园和天子驾六博物馆3个景区接待能力处于中等水平位置外,其它高等级景区排序几乎都处于低水平的位置。在旅游景区的空间交通距离方面,11个景区与相连接的其它景区的平均交通距离在牡丹节网络中处于中游甚至下游水平;而在旅游承载量方面,龙门石窟和白马寺景区由于占地面积和游客周转率较大,因此承载量较大,而其它9个景区均处于中游和下游水平,虽然景区拥挤程度是游客流动考虑的主要影响因素,但游客并不能实时监测景区旅游人数及拥挤程度,因此该影响因素在节庆期间游客选择旅游景区时发生的实质作用虽有所提升,但是相对来说并不显著。

总之,在节庆事件的影响下产生协同效应的旅游节点主要是等级和知名度较高的旅游节点(图 3)。已有研究也指出游客到达旅游目的地之后,往往会选择目的地级别较高的旅游景区,以及在更多高级别旅游景区之间流动,之后也无意愿游览该旅游地其它低级别旅游节点,而是迁移到其它旅游目的地继续游览高级别旅游点[26]。节庆活动更大程度是将游客吸引至旅游目的地,问卷调查数据发现60% 以上的游客为首次到达洛阳,且洛阳市本地以外游客占比高达70% 以上,因此节庆活动期间游客仍然在高级别、知名度高的旅游景区之间流动。

|

图 3 节庆事件下区域旅游流空间网络协同效应机制 Fig.3 Synergistic Effect Mechanism of Regional Tourist Flow Spatial Network under Festival Events |

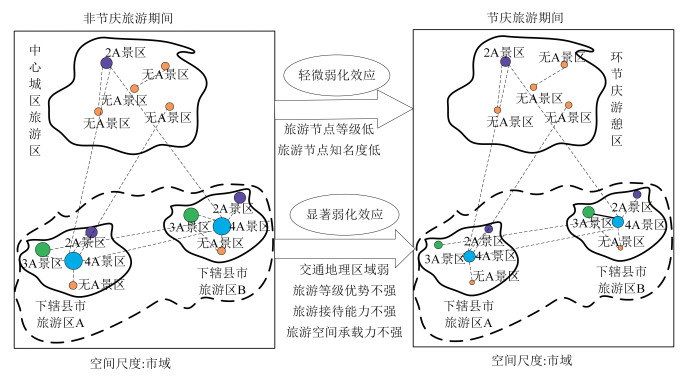

弱化效应是指随着节庆活动的举办,旅游目的地相关产业及其节点之间竞争的加剧,某些旅游节点并没有享受到节庆活动所带来的大量游客红利,原本旅游市场被新增节庆旅游产品所稀释,即“弱者越弱”的现象,产生了节庆的弱化效应。案例数据分析结果显示在牡丹节期间,游客首先仍愿意选择在高等级、高知名度的非节庆旅游节点之间流动,进而扩散到新增的主题牡丹园等节庆旅游节点,原本旅游吸引力不足、配套与服务设施不完善、旅游竞争力不强的冷点旅游景区由于节庆旅游产品增加及竞争的加剧,更加的人迹罕至。如三彩艺术博物馆、古墓博物馆、民俗博物馆,龙峪湾、蝴蝶谷等11个景区影响力、中心性进一步减弱,边缘地位进一步加剧,区域旅游流空间网络呈现出明显的节庆“弱化效应”。

这些景区按照地理区位划分为洛阳城区和下辖各县市两类,从旅游景区的等级来看,洛阳城区的4个景区均为2A级以下,景区级别和知名度较低,而下辖各县市的大部分景区虽为4A、3A等高级别景区,但在节庆活动的影响下仍产生了弱化效应;洛阳城区各景区的旅游服务接待能力、交通地理区位都较强,在牡丹节网络节点排序中均处于前10位,而下辖各县市景区的旅游服务与接待能力较低、交通区位不佳,都处在后10位的排序;在旅游承载量方面,11个景区大部分处于中下游的水平,排序在所有旅游节点中也处于后30位。

由此可见,节庆事件影响下产生弱化效应的旅游节点主要为节庆举办地区域内的近距离旅游景区,以及空间距离较远的节庆区域外下辖各县市远距离旅游节点。进一步依据弱化程度将其划分为显著性弱化旅游节点和轻微弱化旅游节点。在轻微弱化旅游节点中,处于节庆活动举办区的旅游节点由于等级和知名度不高,对游客吸引能力不强,节庆活动举办后由于新增节庆旅游节点而导致景区之间的竞争加剧,被新增节庆旅游节点所代替,但是由于处于节庆游憩区,仍能吸引部分节庆游客到访,产生了轻微的节庆弱化效应。在显著弱化旅游景区中,下辖各县市大部分的旅游景区,由于距离节庆活动举办地空间距离较远,不便于游客流动,旅游节点数量的增多,加之节庆游客游览时间约束,大部分旅游市场被节庆举办地的高等级和新增节庆旅游景区所替代,逐渐演变为节庆旅游网络中孤立点,边缘地位进一步加剧。总而言之,节庆事件对节庆游憩区内的低等级旅游景区产生了轻微的弱化效应,而区域外下辖各县市旅游景区,主要受到交通距离影响因素的限制,同时旅游等级和知名度、旅游接待与服务能力、旅游承载量也不具优势的情况下产生了显著的节庆弱化效应(图 4)。

|

图 4 节庆事件下区域旅游流空间网络弱化效应机制 Fig.4 Weakening Effect Mechanism of Regional Tourist Flow Spatial Network under Festival Events |

蜂聚效应也称之为集聚效应,是指大型节庆活动的举办,会吸引大量游客集聚旅游目的地,直接拉动目的地旅游消费,提升旅游目的地经济效益,进而带动举办地相关产业的发展。案例研究发现洛阳大部分景区享受到了大量游客集聚所带来的红利,同时由于牡丹文化节影响力大、涉及面广,通常会有政府部门主导、组织、协调和管理,牡丹文化节期间洛阳市的交通、通讯等基础设施的全面完善升级,从而加速了游客在各节点流动的速度和效率,节点之间旅游合作和连接程度更加紧密。数据分析结果显示在牡丹节庆活动影响下,区域旅游流空间网络的整体连接密度从0.1598上升为0.2352,集聚系数从0.534增加至0.601,而平均路径长度从0.205下降到0.1986,旅游流空间网络呈现出明显的聚集趋势,小世界特征更加显著。同时,高等级、高知名度“龙门石窟、白马寺”等核心非节庆旅游节点,以及中国国花园、神州牡丹园、洛阳国家牡丹园等主要牡丹主题园等景区花海人潮,产生了明显的游客集聚的现象。

其中,牡丹节庆旅游节点按照蜂聚效应的程度不同,划分为强蜂聚效应和弱集聚效应两种。其中,中国国花园、神州牡丹园、王城公园、隋唐城遗址植物园以及洛阳国家牡丹园等5个牡丹主题园产生了强蜂聚效应。在牡丹园的等级方面,中国国花园和隋唐城遗址植物园为4A级景区,等级较高,其它三个牡丹园都为无等级景区,但是值得一提,虽然洛阳国家牡丹园等级较低,但是知名度非常高,它是唯一“三”个国家级牡丹专类园(国家牡丹园、国家牡丹基因库、国家花卉技术研究与推广中心),是我国目前唯一的以国家名义命名的花卉专类园,因此成为牡丹节期间核心景区。5个强蜂聚效应的牡丹园旅游承载量都较高,位序排名均在前10名,承载量越大的牡丹园种植面积越高,品种越为齐全,对游客吸引力越大。在旅游接待与服务水平方面,5个牡丹园排名均处于后40位的下游水平。在交通地理区位方面,王城公园、隋唐城遗址植物园和中国国花园位于洛阳中心城区,区位优势明显,虽然神州牡丹园位于洛阳城区东郊,但是紧邻高等级和高知名度的白马寺景区,主要接受白马寺景区游客扩散的辐射和带动作用,也成为核心牡丹园之一。而洛阳国际牡丹园、洛阳郁金香牡丹园、洛阳牡丹园、洛阳国花园等牡丹园均位于洛阳市北郊邙山,地理区域优势不强,且旅游服务接待能力、旅游等级和知名度以及旅游承载量也较弱,在牡丹节期间相对只吸引了小部分外地游客,更多是洛阳本地居民观赏牡丹的休闲娱乐场所,牡丹节庆活动对该类牡丹园只产生了旅游流弱聚集的带动效应(图 5)。

|

图 5 节庆事件下区域旅游流空间网络蜂聚效应机制 Fig.5 The Mechanism of Swarm Effect of Regional Tourist Flow Spatial Network under Festival Events |

由此可见,在节庆事件的影响下,等级和知名度较高的非节庆旅游产品仍然产生显著的强蜂聚效应。而对节庆旅游节点产生强蜂聚和弱集聚两种效应,其中旅游承载量优势非常明显,且等级或知名度高或地理区域优越明显态势下也将产生强蜂聚效应,旅游等级和知名度、旅游承载量、交通地理区域以及旅游服务与接待能力都不强的节庆旅游节点只能产生节庆弱集聚效应(图 5)。

6 结论与讨论节庆旅游作为一种带动性、综合性极强的新兴旅游吸引物,在区域旅游地得到了广泛的推广和应用,节庆事件重构了旅游地空间结构,对区域内部游客流动产生了影响,但影响效应和机理尚不明晰。本研究以洛阳牡丹花为例,通过游客新浪微博签到数据、网络游记以及问卷调查等多源数据交叉验证、融合,应用社会网络、因子分析方法,探究了区域旅游流空间网络结构的节庆影响效应与机制。

本研究发现在节庆事件影响下,区域旅游流网络的“核心—边缘”结构愈加明显,节庆事件对区域旅游流空间网络结构的影响表现为协同效应、弱化效应以及蜂聚效应,不同效应的影响机制不同。其中,旅游节点的等级和知名度优势非常明显的态势下,将产生显著的协同效应;节庆游憩区内的低等级旅游节点,产生轻微的节庆弱化效应,下辖各县市旅游节点主要受到交通空间距离限制,加之没有非常强的等级优势,旅游接待能力、旅游承载量也不强的情况下产生了显著的弱化效应;节庆事件对旅游等级很强的非节庆旅游节点以及旅游承载量优势非常明显,且等级、知名度或地理区位较强的节庆旅游节点呈现出强蜂聚效应,以上条件均不强的节庆旅游节点仅发生弱集聚效应。

现有一些研究主要目的地供给视角出发,发现大型节庆事件极大的优化了区域旅游地空间结构[18-22],从流空间视角来看[23],游客是旅游活动的主体,旅游客流的流动才能为节庆活动举办地随之带来资金流、物质流、信息流、能量流等,才能进一步促进目的地相关旅游产业的发展、提升旅游经济效益、优化旅游要素配置等。因此,本研究基于游客流动的视角,通过典型案例区实证分析结果表明,在大型节庆事件的影响下,旅游流网络的“核心—边缘”结构加剧,表明大型节庆未起到优化区域旅游空间结构的作用,而进一步加剧了区域旅游空间结构的失衡,节庆活动对旅游目的地既是机遇也是挑战。在大型节庆活动的影响下,旅游目的地呈现出旅游供给和需求的严重空间不匹配和失衡,进一步导致节庆资源利用效率低下。

本研究的主要贡献在于:第一,从旅游者的需求视角出发,基于流空间网络研究范式探究了区域旅游空间结构的节庆影响效应和机制,有助于完善重大事件对区域旅游目的地影响的测评体系。本研究从流空间、社会网络理论视角出发,借助网络整体拓扑特征、节点拓扑特征以及空间结构特征的评价指标定量测评节庆旅游空间网络演化,并深入剖析了节庆事件的“蜂聚效应”、“协同效应”、“弱化效应”的影响机制。第二,本研究通过对游客新浪微博签到数据、网络游记和实地问卷调查等众源数据挖掘和融合,选取了大量细粒度的研究区域的旅游流数据,为节庆旅游流空间网络结构特征变化的分析提供了数据支撑。有别于以往单一途径和数据源的数据获取方法,实现多源数据在节庆旅游、旅游流分析中的应用,为节庆旅游、旅游空间分析提供新的数据获取方法。

但是,受到人力、物力和财力等方面限制,本研究只探究了洛阳牡丹文化节单个案例地的旅游流网络,虽然洛阳牡丹文化节具有很强代表性和典型性,但单案例地研究具有一定局限性,未来应该通过多案例区的对比分析,总结归纳不同类型的节庆活动对旅游流空间网络的影响。

注释:

① 14个影响因素分别为J1景区具有高质量、多样化等旅游景点,J2景区的门票、内部交通等花费支出情况,J3景区的等级和知名度较高,J4景区周边或内部具有完善的住宿、餐饮等接待设施,J5景区对外交通便捷度高,景区间交通便捷、旅程时间短,J6景区内部具有方便快捷的交通系统,J7景区具有牡丹文化、河洛文化等节庆旅游产品,J8景区周边及内部的拥挤程度,J9景区接待人员的服务态度、服务质量,J10景区周边及其内部的环境氛围,J11景区是否设置完备的安全配套设施,J12景区具有个性化、特色的旅游商品,J13景区是否设置智慧导游、网上订票等信息化程度,J14景区周边居民好客程度。

| [1] |

Ritchie J R B. Assessing the impact of Hallmark events[J]. Journal of Travel Research, 1984, 23(1): 2-11. DOI:10.1177/004728758402300101 |

| [2] |

Getz D. Event Management & Event Tourism[M]. New York: Cognizant Communication Corporation, 1997: 3-10.

|

| [3] |

Herrero L C, Sanz J, Devesa M. Measuring the economic value and social viability of a cultural festival as a tourism prototype[J]. Tourism Economics, 2011, 17(3): 639-653. DOI:10.5367/te.2011.0057 |

| [4] |

Quinn B. Problematizing 'Festival Tourism': Arts festivals and sustainable development in Ireland[J]. Journal of Sustainable Tourism, 2006, 14(3): 288-306. DOI:10.1080/09669580608669060 |

| [5] |

季群华, 许欣, 朱睿. 旅游节庆对旅游城市目的地形象建设的推动作用[J]. 经济地理, 2006, 26(12): 28-30. [Ji Qunhua, Xu Xin, Zhu Rui. The promotion of tourist festivals on construction of tourism destination image of tourist cities[J]. Economic Geography, 2006, 26(12): 28-30.] |

| [6] |

保继刚, 项怡娴, 吴永莹. 北京奥运会对非举办地入境旅游的影响——以桂林阳朔为例[J]. 人文地理, 2009, 24(2): 1-6. [Bao Jigang, Xiang Yixian, Wu Yongying. The impacts of Beijing Olympics on inbound tourism of non-host cities in China[J]. Human Geography, 2009, 24(2): 1-6. DOI:10.3969/j.issn.1003-2398.2009.02.001] |

| [7] |

Shen S. Intention to revisit traditional folk events: A case study of Qinhuai lantern festival, China[J]. International Journal of Tourism Research, 2014, 16(5): 513-520. DOI:10.1002/jtr.1949 |

| [8] |

Mason M C, Paggiaro A. Investigating the role of festival scape in culinary tourism: The case of food and wine events[J]. Tourism Management, 2012, 33(6): 1329-1336. DOI:10.1016/j.tourman.2011.12.016 |

| [9] |

吴国清. 大型节事对城市旅游空间发展的影响机理[J]. 人文地理, 2010, 25(5): 137-141. [Wu Guoqing. Influence mechanism of megaevent on the urban tourist spatial development[J]. Human Geography, 2010, 25(5): 137-141.] |

| [10] |

高娜, 吴国清. 大型事件对城市旅游空间结构影响研究——以2008北京奥运为例[J]. 商业经济, 2010(5): 105-108. [Gao Na, Wu Guoqing. Research on influence of major events on urban tourism space structure based on 2008 Beijing Olympics[J]. Business & Economy, 2010(5): 105-108.] |

| [11] |

杨叶红, 吕君丽. 大型节事活动对城市旅游空间结构的影响[J]. 经济论坛, 2018(12): 66-69. [Yang Yehong, Lv Junli. Structure: A case study on Chaohu Lake Area[J]. Economic Forum, 2018(12): 66-69.] |

| [12] |

Batty M. The New Science of Cities[M]. Cambridge, MA: MIT Press, 2013: 6-13.

|

| [13] |

Boniface B, Cooper C. The Geography of Travel and Tourism[M]. Oxford: Butterworth-Heinemann, 1994: 7-20.

|

| [14] |

Zach F J, Hill T L. Network, knowledge and relationship impacts on innovation in tourism destinations[J]. Tourism Management, 2017, 62: 196-207. DOI:10.1016/j.tourman.2017.04.001 |

| [15] |

Aarstad J, Ness H, Haugland S A, et al. Imitation strategies and interfirm networks in the tourism industry: A structure-agency approach[J]. Journal of Destination Marketing and Management, 2018, 9: 166-174. |

| [16] |

Sobhanifard Y, Vaeysi M. Mixed modeling of the social network mechanisms for the sustainable development of tourism: The case of Iranian Kurdistan[J]. Sustainable Development, 2020, 28: 187-196. |

| [17] |

姚梦汝, 陈焱明, 周桢津, 等. 中国-东盟旅游流网络结构特征与重心轨迹演变[J]. 经济地理, 2019, 38(7): 181-189. [Yao Mengru, Chen Yanming, Zhou Zhenjin, et al. The evolution of structural features and gravity center for China-ASEAN tourist flow network[J]. Economic Geography, 2019, 38(7): 181-189.] |

| [18] |

杨新菊, 吴晋峰, 唐澜, 等. 旅华外国散客旅游流地理分布和网络结构研究[J]. 旅游学刊, 2014, 29(5): 87-96. [Yang Xinju, Wu Jinfeng, Tang Lan, et al. The geographical distribution and network structure of foreign independent[J]. Tourism Tribune, 2014, 29(5): 87-96.] |

| [19] |

徐敏, 黄震方, 曹芳东, 等. 基于在线预订数据分析的旅游流网络结构特征与影响因素——以长三角地区为例[J]. 经济地理, 2019, 37(6): 193-202. [Xu Min, Huang Zhenfang, Cao Fangdong, et al. The network structure features and influence factors of tourism flows based on online data analysis: Taking the Yangtze River Delta region as an example[J]. Economic Geography, 2019, 37(6): 193-202.] |

| [20] |

周李, 吴殿廷, 虞虎, 等. 基于网络游记的城市旅游流网络结构演化研究——以北京市为例[J]. 地理科学, 2020, 40(2): 298-307. [Zhou Li, Wu Dianting, Yu Hu, et al. Evolution of urban tourism flow network structure based on network travel notes: A case study of Beijing city[J]. Scientia Geographica Sinica, 2020, 40(2): 298-307.] |

| [21] |

闫闪闪, 靳诚. 基于多源数据的市域旅游流空间网络结构特征——以洛阳市为例[J]. 经济地理, 2019, 39(8): 231-240. [Yan Shanshan, Jin Cheng. Spatial network structure of the city-level tourist flow based on multisource data: A case study of Luoyang[J]. Economic Geography, 2019, 39(8): 231-240.] |

| [22] |

秦静, 李郎平, 唐鸣镝, 等. 基于地理标记照片的北京市入境旅游流空间特征[J]. 地理学报, 2018, 73(8): 164-178. [Qin Jing, Li Langping, Tang Mingdi, et al. Exploring the spatial characteristics of Beijing inbound tourist flow based on geotagged photos[J]. Acta Geographica Sinica, 2018, 73(8): 1556-1570.] |

| [23] |

刘法建, 张捷, 章锦河, 等. 旅游流空间数据获取的基本方法分析——国内外研究综述及比较[J]. 旅游学刊, 2012, 27(6): 101-109. [Liu Fajian, Zhang Jie, Zhang Jinhe, et al. Analysis of the basic method of collecting the spatial data of tourist flows: A study review and comparison both at home and abroad[J]. Tourism Tribune, 2012, 27(6): 101-109.] |

| [24] |

刘军. 整体网分析[M]. 上海: 格致出版社, 2014: 97-169. [Liu Jun. Overall Network Analysis[M]. Shanghai: Gezhi Publishing House, 2014: 97-169.]

|

| [25] |

金在温, 查尔斯·W·米勒. 因子分析: 统计方法与应用问题[M]. 叶华, 译. 上海: 格致出版社, 2012: 2-50. [Joe O W, Charles W M. Factor Analysis: Statistical Methods and Application ProblemsM]. Ye Hua, trans. Shanghai: Gezhi Publishing House, 2012: 2-50.]

|

| [26] |

陈健昌, 保继刚. 旅游者的行为研究及其实践意义[J]. 地理研究, 1988, 7(3): 44-51. [Chen Jianchang, Bao Jigang. A study of tourist behavior and its practical significance[J]. Geographical Research, 1988, 7(3): 44-51.] |