2. 北京大学深圳研究生院 城市规划与设计学院, 深圳 518055

2. School of Urban Planning and Design, Shenzhen Graduate School, Peking University, Shenzhen 518055, China

都市圈是城市功能地域,通常指中心城市及其周边与之社会经济一体化的区域构成的地域范围。都市圈是大城市发展到一定阶段的空间组织形态,近年来在我国城镇化发展规划中受到广泛重视。2014年《国家新型城镇化规划(2014—2020)》提出特大城市要推进中心城区功能扩散,培育一体发展的都市圈[1]。2019年国家发改委发布《关于培育发展现代化都市圈的指导意见》,将都市圈定义为,以城市群内部超大特大城市或辐射带动功能强的大城市为中心、以1小时通勤圈为基本范围的城镇化空间形态[2]。2020年自然资源部《市级国土空间总体规划编制指南(试行)》中指出,都市圈是以中心城市为核心,与周边城乡在日常通勤和功能组织上存在密切联系的一体化地区,一般为1小时通勤圈[3]。随着都市圈规划逐渐受到重视,厘清都市圈的概念、识别都市圈范围具有重要意义。

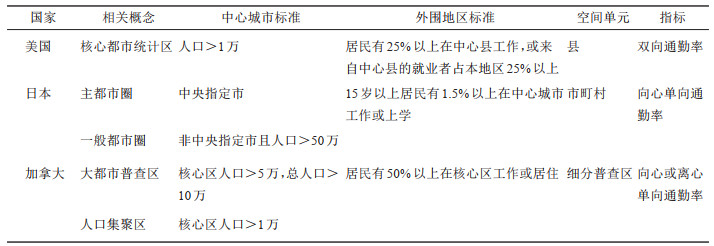

我国学术研究和规划实践中“都市圈”的概念参考了欧美“都市区”的概念。美国最早于1910年提出了都市区(metropolitan district)概念,1949年设立了具体划分标准,2003年又发布新的核心都市统计区(core based statistical ar‐ ea)标准,沿用至今[4]。欧美部分国家在20世纪中期也相继提出都市区的类似概念,如加拿大的大都市普查区(census metropolitan area)和人口集聚区(census agglomeration)[5]、英国的通勤区(travel to work area)等[6]。日本于1954年借鉴美国提出标准城市地区的概念,1975年总务省确立了都市圈的概念,并设立具体划分标准[7]。这些概念的名称虽然各有差异,但本质上都是基于通勤率标准的职住一体化地域空间,均以中心城市人口规模以及中心城市和外围地区之间的通勤率为界定标准。在欧美及日本,都市区的划分为统计目的服务,是突破行政界线的、基于城市功能的空间统计单元。

20世纪90年代,都市区的概念引入我国,不少学者探讨了我国都市区的界定方案。如顾朝林以Rd链方法划分城市经济区[8],周一星等提出城市统计区的界定标准[9],宁越敏提出大都市区的界定方案[10]。虽然学者们提出的名称各异,但本质上都是借鉴了欧美都市区的概念,在其定义中都提到了核心区及其周边与之存在紧密经济联系的地区。这是我国学者们对都市圈划分作出的初步尝试。21世纪初,都市圈的概念在我国开始被广泛使用,张京祥、陈小卉等从规划角度探讨了都市圈的内涵,认为都市圈是具有社会经济一体化特征的城市功能区[11, 12]。不少学者对都市圈的空间范围[13, 14]、规模[15-17]等提出了各自的界定标准,这些标准都基于静态统计数据,包括人口、GDP及其他社会经济数据等。虽然学者们对都市圈的界定和标准提出了多种方案,且未有统一定论,但在都市圈的内涵上具有共识,即都市圈是核心城市及其社会经济一体化区域。其内涵包括两个核心,一是具有辐射影响功能的中心城市,二是周围与中心城市有紧密功能联系的地区。

基于这一内涵,学者们从不同角度提出都市圈的划分方案。有学者从交通等时圈角度,以出行时间约束下中心城市到周边地区的空间范围作为都市圈的范围[18-20],有学者从企业关联入手,探讨都市圈企业联系下的空间结构[21, 22],有学者采用引力与场强模型,计算中心城市与周边城市的引力大小来确定都市圈的空间范围[23-27]。这些研究都对都市圈的范围界定作出了有益探索,一定程度上体现了都市圈核心区与外围地区紧密联系的特征。但这些方法划分的都市圈偏离了都市圈原本的内涵,如以等时圈划分都市圈,是用通勤时间作出的模拟,而非实际的通勤情况。以企业联系探讨都市圈的结构,反映了区域内产业层面的联系,但不能表征通勤、生活出行等日常高频联系。引力与场强模型是基于经济社会数据,用数理模型拟合城市间联系强度大小,也无法反映城市间实际联系情况。虽然学者们在研究中都应用了都市圈这一概念,但研究内容相对于欧美的“都市区”或“都市圈”概念有所扩展。欧美的都市区划分实质上是为统计目的服务,在识别中使用了跨市域的通勤出行数据。但早期我国缺乏跨市域的通勤统计数据,因而难以开展基于通勤率的跨市域都市圈识别。

近年来,手机信令大数据为识别跨市域的日常人口流动提供了可能。钮心毅、王德、赵鹏军等人利用手机信令数据,基于通勤和生活出行,识别了上海和京津冀的都市圈范围[28-31]。这一方法沿用以人口规模和通勤率识别都市圈的思路,最接近都市圈的本质。但当前利用手机信令数据开展的都市圈识别多集中于区域层面,缺乏全国性的研究。因此,本文拟采用手机信令大数据,从城市间居民出行联系强度的视角,以外围城市到中心城市的居民出行率为标准,在市域尺度上识别我国都市圈的数量,并讨论都市圈的分布格局及发育条件。本文在识别思路上参考国外都市区的识别,但对通勤率指标作出扩展,采用涵盖各类目的的居民总出行率为标准,识别出的区域并非职住平衡区,而是具有综合功能联系的社会经济一体化区域。

2 研究技术路线 2.1 都市圈识别方法选择按照数据来源区分,目前都市圈的识别方法主要有统计数据识别、静态大数据识别和出行大数据识别(表 1)。统计数据识别是利用传统统计数据识别都市圈范围,常用的模型有经济距离和引力模型[23-25]、经济势能模型[26]。这一识别方法基于中心城市和周边地区的人口、经济、交通等状况,利用模型拟合中心城市对外围地区的引力及场强大小。其优点是数据囊括的时间范围广、空间范围全,时空可对比性强,但这一方法是利用统计数据模拟了空间单元之间的联系强度,不能反映实际的区域联系情况。静态大数据识别是利用遥感影像、夜间灯光、POI数据等静态大数据,以一定阈值来划定都市圈范围。静态大数据识别都市圈通常采用多种类型的数据,将各类型数据识别出的范围综合分析,最终得出一个较为合理的都市圈范围[32, 33]。这一识别方法的数据种类多样,综合性强,但只能反映区域的静态指标,不能反映区域内的联系情况,识别的实际上是城市实体地域,而非功能地域。

| 表 1 都市圈主要识别方法 Tab.1 Main Identification Methods of Metropolitan Area |

出行大数据识别是利用手机信令等出行大数据,根据中心城市与外围地区之间的居民出行率,将出行率大于一定阈值的区域划入都市圈范围。根据出行目的的不同,有学者采用通勤出行率作为标准[29],有学者采用综合出行率[34],也有学者根据综合出行率、通勤出行率和生活出行率,识别了不同出行目的下不同的都市圈范围[30]。这一方法反映了中心城市与外围地区间真实的动态联系,最贴合都市圈概念中“中心城市与外围地区间具有紧密联系”这一内涵。因此,本文采用出行大数据识别都市圈。

2.2 数据本文所用的手机信令数据为联通提供的2019年12月地级市居住人口数据,和2019年12月9日—15日一周的全国地级市间人口流动数据。居住人口数据是将用户晚间驻留时间最长的位置识别为居住地。人口流动数据是通过手机信令获取用户停留点,根据停留点的移动识别出一天中所有从一个市到另一个市(停留0.5 h以上)的人口流动量。对数据进行扩样,以居住人口和地级市间流动人口量除以中国联通的市场占有率和联通调研得到的手机普及率,得到扩样到全量人口的居住人口和地级市间人口流动量。

2.3 识别方法本文分两个步骤识别我国都市圈的数量和范围,一是根据人口规模和行政地位确定中心城市,二是根据城际居民出行率确定都市圈空间范围。本研究的空间单元为地级市市域尺度。

第一步根据人口规模和城市行政地位确定中心城市。从都市圈的发育历程来看,都市圈是超大、特大城市发展的结果[35, 36],城区人口规模分别大于500万和1000万的特大和超大城市,其人口、经济规模较大,向外辐射能力强,在全国的城镇等级体系中位于顶端,具备都市圈发育的条件,因而首先选取2019年城区人口规模大于500万的超大和特大城市,作为中心城市,共有重庆、上海、北京、天津、广州、武汉、西安、成都等15个城市。

其次,还需考虑到我国人口分布和城镇化发展具有地区不平衡的特征,东部地区人口密集、城镇化水平高,西部地区人口稀疏,城镇化水平相对较低,但中西部地区部分城市,如兰州、西宁、乌鲁木齐、昆明、贵阳、南昌等,虽然人口没有到达500万,但是省会城市和区域中心城市,在区域中有较高的政治经济地位,是区域发展的中心。此外,这些城市也是全国城市群规划中的中心城市,而都市圈是组成城市群的主要空间单元,从区域发展和国家政策的角度考虑,这一部分城市也应纳入都市圈中心城市的范畴。因此,综合考虑城市在全国城镇化规划中的战略地位,结合“十三五”规划纲要中确定的19个城市群的中心城市,选取部分城区人口大于100万小于500万的城市作为都市圈中心城市,包括深圳、长春、南宁、南昌、昆明、贵阳、厦门、乌鲁木齐、兰州等21个城市。

第二步根据城际居民出行率识别都市圈,并确定都市圈空间范围。本文取2019年12月9日—15日每日人口流动量的平均值作为城市间的一日出行量(下文中出行量均指该周的每日出行量平均值),计算外围城市到中心城市的出行量占外围城市居住人口的比例,作为外围城市到中心城市的城际居民出行率。以一定出行率为阈值,识别都市圈外围城市的数量,然后结合中心城市1 h通勤圈的范围大小,确定都市圈的范围。

本文采用城际居民出行率而非通勤率识别都市圈范围,具有一定的创新性和适用性。目前国际上都市圈的界定标准多基于职住关系和通勤联系,认为都市圈应当是整体职住平衡的功能地域。但基于通勤率识别都市圈存在一定局限,从都市圈的内涵来看,都市圈应是具有完整城市功能的功能地域,仅用通勤率界定都市圈忽视了圈域内的生活、休闲等其他功能联系。由于多种功能联系绝大部分都会汇集反映到人的出行上,以居民出行率作为指标,能够较为综合地反映区域间的功能联系。且相对于资金流、信息流等虚拟流,人口流动具有物质性,会落实在空间上,以人口流动为标准识别的都市圈,对于圈域内交通、公共服务等基础设施建设规划更具参考价值。因此,以居民出行率来描述都市圈内部空间联系并识别都市圈具有适用性。

本文识别都市圈的空间单元为地级市市域单元。一方面由于数据局限,所使用的的人口流动数据的精度为地级市尺度,另一方面,从地级市尺度识别都市圈对于跨行政区的协同规划有一定的参考价值。目前我国政策实施多以地级市为单元,市域范围内规划管理具有统筹优势,但市域之间的统筹规划管理有待加强。我国的都市圈规划实践也多以地级市行政界线为边界,囊括了多个地级市,从空间尺度看,已经超越了国际上以县域或街道为单元的职住平衡功能地域的尺度,而是具有内涵丰富的圈域内联系,协同规划管理的,介于大城市和城市群层级之间的城市集合体。因此,面向都市圈的规划实践,考察市域尺度下城市间居民出行联系强度来识别都市圈,有利于破除跨行政区划的城市间体制机制障碍,发挥中心城市对周边地区的带动作用,以都市圈规划推动区域一体化发展,实现跨区域资源优化配置,形成具有中国特色的区域协同发展形态。

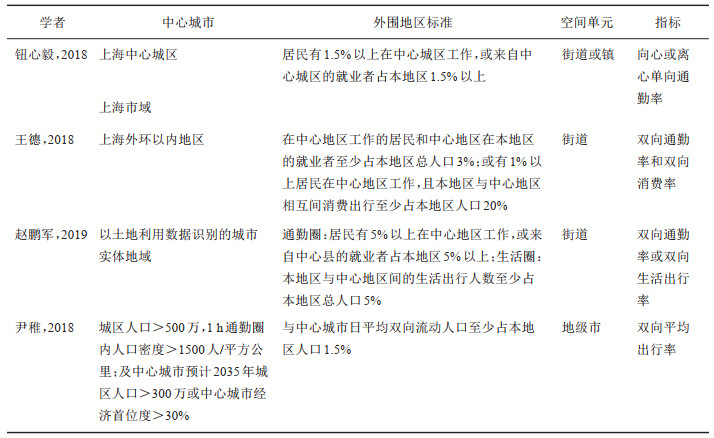

3 我国都市圈识别结果归纳总结既有文献在通勤或出行方面的的都市圈界定标准。国际上都市圈的界定标准多以通勤率为指标(表 2),受人口密度的影响,美国和加拿大的中心城市人口规模标准较低,仅大于1万到5万人即可,外围地区与中心城市间的通勤率联系标准较高,需达到25% 至50%[4, 5]。日本城市的人口密度和形态与国内更为接近,根据总务省制定的通勤率标准,向心通勤率1.5% 以上的区域可纳入都市圈的外围地区[7]。国内学者提出的标准不仅限于通勤率,还包括综合出行率、生活出行率、消费率等(表 3)。既有文献的标准中,单向或双向平均通勤或出行率的标准多在1%— 1.5%[27, 32],双向通勤率的标准在3%—5%[28, 29]。考虑到本文所用的地级市间人口流动数据特征,若采用双向出行率,可能会产生同一人一天往返两个城市的冗余,而向心出行率反映了中心城市作为都市圈核心的功能,指标切合都市圈的内涵,因此本文采用外围城市到中心城市的向心单向出行率为指标。

| 表 2 国际都市圈界定标准 Tab.2 The Defining Standard of International Metropolitan Area |

| 表 3 国内学者提出的都市圈界定标准 Tab.3 The Defining Standard of China Metropolitan Area |

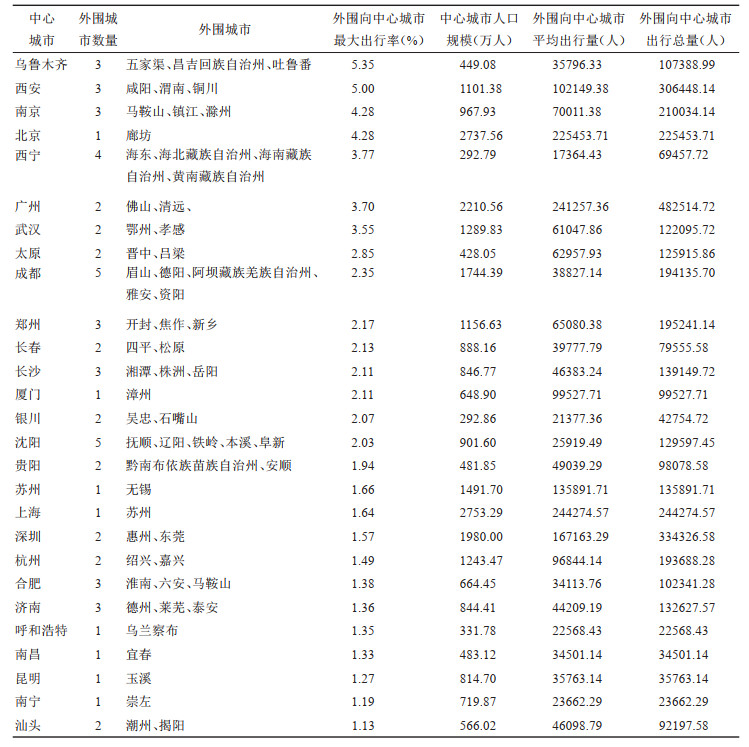

结合既有文献标准,本文首先以外围城市向中心城市居民出行率1%—5% 为阈值,识别各中心城市的外围城市数量。识别结果发现,在待筛选的36个中心城市中,拥有出行率超过5%的外围城市的中心城市,只有乌鲁木齐1个;拥有出行率超过4% 的外围城市的,有北京、西安和南京3个;拥有出行率超过3%的外围城市的,有广州、武汉和西宁3个;拥有出行率超过2%的外围城市的,有太原、成都、郑州、长春、长沙、厦门、银川、沈阳8个,拥有出行率超过1% 的外围城市的,有贵阳、苏州、上海、深圳、杭州、合肥、济南、呼和浩特、南昌、昆明、南宁、汕头12个。识别发现,地级市尺度下部分城市群中心城市或省会城市,如重庆、天津、石家庄、哈尔滨、兰州、福州等,外围城市最大的向心出行率也未达到1%,没有形成居民出行联系意义上的都市圈,部分沿海地区发展水平较好的城市,如青岛、大连、宁波,也未形成都市圈。

2019年《关于培育发展现代化都市圈的指导意见》及2020年《市级国土空间总体规划编制指南》两项文件中提出,都市圈以1 h通勤圈为基本范围。由于本文测算的空间单元为地级市单元,市域之间的快速交通联系以高速铁路、城际铁路、市域铁路为主,根据铁路设计规范,我国市域铁路的时速约为100—160 km,城际铁路的时速约为120— 200 km,高速铁路的时速约为250—350 km,取200 km作为1 h通勤圈的范围,发现以出行率1% 为阈值测算出的外围城市基本均位于中心城市200 km的范围内。因此,结合既有文献的阈值划分和1 h通勤圈的空间范围大小,取1% 为地级市尺度下都市圈界定标准,据此全国识别出27个都市圈(表 4)。

| 表 4 都市圈识别结果 Tab.4 Identified Metropolitan Areas |

考察本文识别出的都市圈与“十三五”规划纲要中19个城市群的空间分布关系,除长三角、珠三角、长江中游和海峡西岸城市群以外,其他的哈长、辽中南、京津冀、呼包鄂榆、宁夏沿黄、山西中部、兰西、天山北坡、关中、中原、山东半岛、成渝、滇中和黔中城市群内都只有一个都市圈,且都市圈的中心城市也是城市群的中心城市。

位于长江中下游及东南沿海地区的长三角、长江中游、珠三角和海峡西岸城市群,包含的都市圈数目分别为5个、3个、2个和2个。上海、苏州、杭州、南京和合肥都市圈均位于长三角城市群;武汉、长沙和南昌都市圈均位于长江中游城市群;广州和深圳都市圈均位于珠三角城市群;厦门和汕头都市圈均位于海峡西岸城市群。虽然都包含不止一个都市圈,但这四个城市群内部的都市圈分布情形有所差异。长三角城市群中个别城市属于不止一个都市圈,如苏州既是上海都市圈的外围城市,也是苏州都市圈的中心城市,密集的都市圈分布使得长三角城市群形成了都市圈重叠连片的都市连绵区。珠三角和海峡西岸城市群的两个都市圈未有重叠,但边界相连,也形成了都市连绵区。而长江中游的三个都市圈中,长沙和南昌都市圈边界相连,武汉都市圈则未与它们相连,虽然长江中游城市群包含三个都市圈,但都市圈在城市群内部呈现较为独立的分散分布。

根据居民出行率识别的都市圈空间范围总体上包括在城市群空间范围内,但部分都市圈(合肥、呼和浩特、乌鲁木齐和成都都市圈)的部分城市不在城市群规划范围内。这些城市虽然在规划中没有被纳入城市群,但在城市功能地域的概念上,已经与中心城市形成了较强的居民出行联系,未来城市群规划可以考虑将这些城市纳入进来。

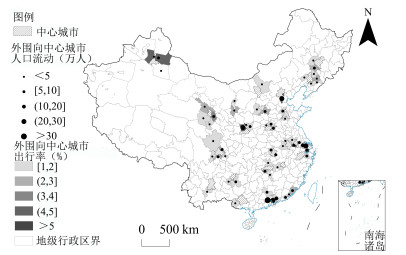

4.2 都市圈出行分布特征外围城市向中心城市的出行率是本文识别都市圈的依据,考察全国都市圈各外围城市向中心城市的最大出行率、最大出行量、平均出行量和总出行量的分布。出行率方面(图 1),外围城市最大出行率较高的都市圈分布比较分散,有乌鲁木齐、西安、南京、北京、西宁、广州、武汉都市圈,主要分布于三大城市群、长江中游和西部地区。但向心出行率和向心出行量的分布不完全吻合,向心出行量超过30万人的城市对只有佛山—广州,超过20万人低于30万人的有苏州—上海、东莞—深圳、廊坊—北京、咸阳—西安,超过10万人低于20万人的有无锡—苏州、嘉兴—杭州、惠州—深圳。除西安都市圈外,其他向心出行量超过10万人的城市对均位于京津冀、长三角和珠三角地区,其中珠三角地区出行量尤其高,佛山向广州的出行量达到42万人。

|

图 1 都市圈出行率分布 Fig.1 Travel Rate Distribution in Metropolitan Areas 底图来源:基于国家自然资源部标准地图服务网站下载的审图号为GS(2016)1569号的标准地图(比例尺为1:3200万)制作,底图无修改。下同。 |

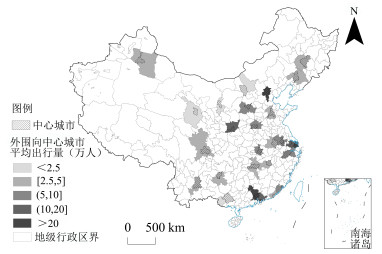

各都市圈外围城市的平均出行量方面(图 2),外围城市向中心城市的平均出行量超过20万人的有上海、广州和北京都市圈,超过10万人的有深圳、苏州和西安都市圈,平均出行量较高的都市圈中心城市多为一线城市。从分布来看,京津冀、长三角、珠三角和关中地区的都市圈平均出行量高,此外位于华北地区和长江中游的太原、郑州、武汉都市圈的平均出行量也较高。各都市圈外围城市总出行量的分布格局与平均出行量相差不大(图 3),广州、深圳和西安都市圈的总出行量尤其高,超过30万人,上海、北京、南京都市圈超过20万人,此外郑州、成都、杭州都市圈将近20万人。总出行量较高的都市圈也多分布于三大城市群,以及关中、华北、川渝地区。

|

图 2 都市圈平均出行量分布 Fig.2 Average Travel Volume Distribution in Metropolitan Areas |

|

图 3 都市圈总出行量分布 Fig.3 Total Travel Volume Distribution in Metropolitan Areas |

考察全国都市圈在东、中、西、东北地区的分布特征。统计四个地区的都市圈个数、都市圈包含的总城市个数、平均一个都市圈包含的城市个数,平均一个都市圈的人口、就业人数、GDP、最大向心出行率、平均向心出行量、总向心出行量,如下表所示(表 5)。发现都市圈数量方面,东部和西部地区的都市圈数量及都市圈包含的总城市个数较多,但东北地区平均一个都市圈包含的城市个数最多,达到4.5个,中部和西部地区都为3.3个左右,东部地区最少,为2.8个。

| 表 5 都市圈地区分布特征 Tab.5 The Regional Distribution Characteristics of Metropolitan Areas |

规模方面,东部地区平均一个都市圈的人口、就业人数、GDP规模均领先于其他地区,高出中部地区0.5—1倍左右,高出西部和东北地区1—2倍左右。出行方面,各地区都市圈的平均最大向心出行率差别不大,在2%—2.7%左右,西部地区最高,东北地区最低。虽然向心出行率差别不大,但各地区向心平均出行量和向心总出行量有较大差异,东部地区都市圈的向心平均出行量高出中部地区1.3倍,高出西部和东北地区2.5—3倍,向心总出行量高出其他地区约1倍。可以发现,在与规模相关的特征中,不论是人口、经济还是出行,东部地区都高于其他地区,这与东部地区稠密的人口及较高的经济发展水平有关。但稠密的人口也从另一方面影响了都市圈外围城市的数量,在出行量特征中,东部地区的向心平均出行量相对其他地区的优势比总出行量的优势更大,这与东部地区平均一个都市圈的城市个数较少有关。由于外围城市总人口多,因而都市圈内人口分布的集中度不高,即使外围城市向中心城市的出行量大,出行率也不一定高,因而筛选出的外围城市个数较少。

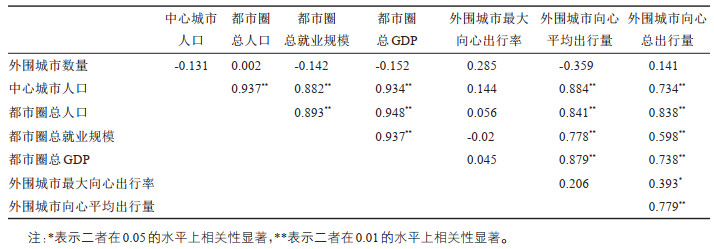

为进一步探究都市圈人口、经济、出行等指标之间的关系,选取都市圈外围城市数量、中心城市人口、圈域总人口、总就业规模、总GDP、总出行量、平均出行量和外围城市最大向心出行率几个指标,进行双变量相关分析。结果显示(表 6),中心城市人口、都市圈总人口、总就业规模、总GDP、外围城市向心平均出行量和总出行量六项指标之间两两均呈高度相关,且相较而言,中心城市人口、都市圈总人口规模、总就业规模、总GDP规模以及外围城市向心平均出行量五项指标之间的两两相关程度更高,而总出行量和其他指标之间的相关性稍弱。外围城市最大向心出行率仅和总出行量相关,且相关系数不高,为0.39。外围城市的数量则与其他指标均不相关。可见,都市圈规模类的指标(不包括外围城市数量指标)两两之间均呈高度相关,包括人口、就业、经济、出行量等规模。而比率类的指标如外围城市最大向心出行率,与都市圈的人口规模、经济规模和外围城市平均出行规模并无明显相关性,但和总出行规模有一定的正相关性。这说明都市圈的规模与外围城市的最大向心出行率关系不大,这是由于向心出行率反映的是中心城市对外围城市的吸引力,而吸引力的强弱和中心城市与外围城市的发展水平差异之间相关性更强。

| 表 6 都市圈各指标之间的相关性 Tab.6 Correlation Among the Indicators of Metropolitan Areas |

综合观察都市圈的空间分布特征,可以发现,都市圈的分布格局和地区人口分布及经济发展水平密切相关,在数量和规模分布上也符合胡焕庸线规律。位于胡焕庸线东南侧、人口密集、经济发达的东南沿海和城市群地区都市圈数量多且分布密集,圈域出行规模也较大,尤其是长三角和珠三角,在空间上已形成多个都市圈邻接或重叠的都市连绵区。都市圈空间分布在全国尺度上呈现沿海、沿江集聚的格局,在区域尺度上呈现在城市群地区集聚的格局,京津冀、长三角和珠三角三大城市群地区的都市圈出行规模在全国领先。回归分析也可发现都市圈的出行规模与中心城市和圈域的人口和经济规模高度相关,这是由于都市圈的发育需要强大的中心城市作为前提,受我国长久以来人口和经济发展的空间格局影响,东部地区的大城市较多,更具备都市圈发育的条件。

5 都市圈发育条件都市圈是由中心城市及与之有紧密社会经济联系的周边地区组成的一体化区域。都市圈的发展是中心城市对周边地区的影响力扩大,与周边地区的联系程度增强,因而在空间上连片发展,在功能上紧密联系的过程。这一过程中,中心城市自身的规模,中心城市与外围地区发展水平的差异,以及中心城市与外围地区的交通联系情况都影响了圈域内的联系紧密程度,从而影响了都市圈的空间范围大小。为了探究影响我国都市圈分布格局的因素,分别从中心城市的人口规模,中心城市与外围地区的经济发展水平差异,以及都市圈交通设施出发,探讨其发育条件。

5.1 中心城市人口规模一定规模的中心城市是都市圈发育的基础。都市圈是中心城市与周边地区形成的内部功能联系紧密的区域,足够大体量的核心区是形成紧密功能联系的条件之一。中心地理论指出,等级越高的中心地,能提供的服务等级越高,腹地范围也越大;引力模型指出,在其他条件相同的情况下,区域的质量(以人口、经济等衡量)越大,区域之间的引力越强。中心城市的规模越大,一方面能提供更丰富、更高级的服务,对周边地区的吸引力越大,另一方面,具有更活跃的经济和更多的就业岗位,对周边地区人口流入的承载力更强。

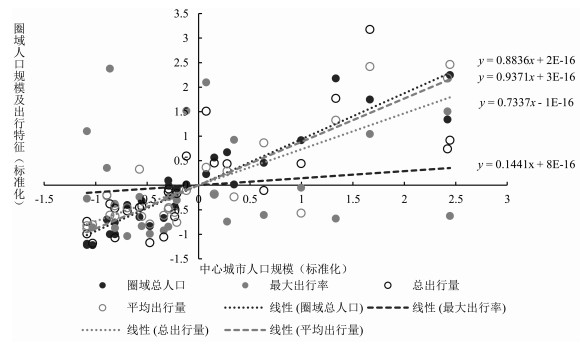

人口是衡量城市规模的最基础的方面,以都市圈的中心城市人口规模为横轴,都市圈的圈域总人口、外围城市最大向心出行率、平均出行量和总出行量为纵轴作散点图(图 4),可以发现,中心城市的人口规模与圈域总人口、平均出行量和总出行量都呈高度正相关,相关系数分别为0.937、0.734和0.884,在0.01的程度上显著,而与向心出行率无明显相关性。外围城市一日总出行量超过20万的广州、深圳、西安、上海、北京、南京都市圈,中心城市的常住人口基本都在1000万以上;超过10万的郑州、成都、杭州、长沙等都市圈,中心城市常住人口基本都在500万以上。可见,中心城市的规模与圈域内出行联系的规模高度相关,足够体量的中心城市是支撑较大规模出行量的基础,也是都市圈发育的必备条件。

|

图 4 中心城市人口规模与圈域人口规模及出行特征的关系 Fig.4 The Relationship Between Central City Population and Total Population and Travel Characteristics |

首位度体现了城镇体系中的要素在最大城市的集中程度,首位度越高,要素越集中,首位城市与其他城市的发展差距越大。首位度可以用人口、经济等指标衡量,本文考察经济首位度所反映的中心城市与周边地区发展水平差异对都市圈发育的影响。

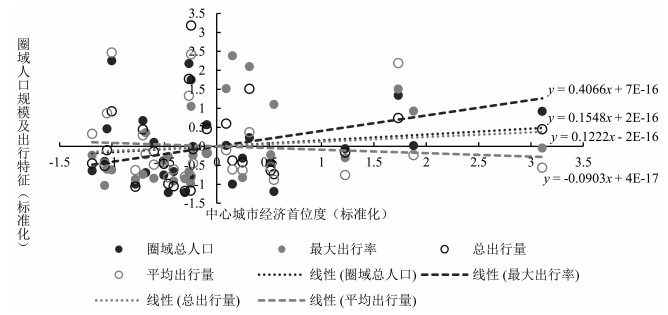

以中心城市GDP与周边城市GDP均值的比值为横轴,圈域总人口、外围城市最大向心出行率、平均出行量和总出行量为纵轴作散点图(图 5),发现中心城市与周边地区的GDP比值与最大向心出行率有一定的正相关性,相关系数为0.407,在0.05的程度上显著,而与圈域总人口、平均出行量及总出行量无明显相关。

|

图 5 中心城市经济首位度与圈域人口规模及出行特征的关系 Fig.5 The Relationship Between Central City Economic Primacy and Total Population and Travel Characteristics |

中心城市与周边地区GDP的比值体现了中心城市的经济首位度,其经济首位度越高,发展水平与周边地区差距越大,对周边地区的就业和消费吸引力就越强,因而向心出行率较高。出行率与中心城市的规模关系不大,但与经济相对水平相关性较大:如上海、深圳都市圈,中心城市人口规模和经济水平都较高,但GDP与外围城市GDP均值的比值分别为1.76和3.91,向心最大出行率也只在1%— 2%;而同样中心城市规模较大的北京、武汉都市圈,GDP与外围城市GDP均值的比值达到9.75和10.16,向心最大出行率也分别达到4.27%和3.55%;西宁都市圈虽然中心城市规模不大,但GDP比值达到6.28,最大向心出行率也较高,达到3.77%。中心城市的规模和经济首位度,分别从联系规模和出行率强度两方面影响了都市圈的发育,较大的中心城市规模有利于都市圈整体人口和经济规模以及圈域内出行规模的发展;较高的中心城市经济首位度有利于强化其对周边地区的影响力和支配性,强化圈域内的功能联系。在都市圈的分布格局中也可以发现,人口密集、经济发达的东南沿海地区都市圈数量密集、圈域出行规模较大,但都市圈的外围城市个数不一定高于中西部地区。

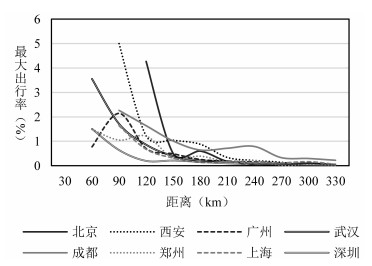

5.3 都市圈交通设施交通是支撑都市圈人口、物资等各物质要素流动的重要基础设施,是圈域内形成密切联系的必备条件。距离是影响城际出行强度的重要因素,分别选取最大出行率大于1%、2%、3%和4%的都市圈中,中心城市人口规模最大的两个都市圈,研究出行率与城际距离的关系。以外围城市与中心城市的几何中心直线距离为横轴,出行率为纵轴作曲线图(图 6),发现外围城市向中心城市的出行率随着距中心城市的距离增加而下降,符合城际联系距离衰减的规律。观察曲线图可见,多数都市圈在半径120 km的圈域内出行率下降较快,降至1% 左右,在半径约200 km处降至0.2% 左右,此后出行率的下降趋于平缓。由于图中距离以外围城市与中心城市的几何中心之间的距离衡量,当几何中心之间的距离在120 km左右时,外围城市的整体基本在中心城市的200 km圈域范围内,也即以快速铁路为交通方式的1 h交通圈范围内,说明地级市尺度下,以出行率1% 为阈值的都市圈范围界定与1 h交通圈的定义较为契合。

|

图 6 出行率与城际距离的关系 Fig.6 The Relationship Between Travel Rates and Intercity Distance |

交通水平的提升有助于缩短城市间的时间距离,是强化城际出行联系不可或缺的支撑条件。外围向中心城市的日出行量超过20万人的广州—佛山、苏州—上海、东莞—深圳、廊坊—北京和咸阳—西安,以及出行量超过10万人的无锡—苏州、嘉兴—杭州和惠州—深圳之间,都有便捷的高速公路和高频次的城际铁路连接。出行量较高的城市对多位于长三角、珠三角地区,从都市圈的分布图可见,长三角和珠三角的都市圈有相互邻接或重叠,形成一片都市连绵区的态势。这与其发达的城际铁路网络有关,长三角和珠三角地区是全国城际铁路网最发达的区域,其主要城市间均有高频次的轻轨、动车或高铁线路,广佛、南京—马鞍山、杭州—绍兴之间轨道交通出行仅需20分钟左右,深莞、苏州—上海之间仅需40分钟左右。

市域铁路是都市圈交通发展的关键方向。市域铁路与城际铁路的内涵有所交叉,但各有侧重。城际铁路是指服务于城市间交通的铁路,制式相差较大,市域铁路则是较新的概念,2017年,国家发改委发布了《关于促进市域(郊)铁路发展的指导意见》,指出市域铁路是城市中心城区连接周边城镇组团以及城镇组团之间的通勤化、快速度、大运量的轨道交通系统,强调服务于中心城市与周边组团,满足通勤需求,这一特征十分切合都市圈交通需求。市域铁路相比公路交通具有大运量、集约化的特征,适合我国人口密度大、运量需求高的大城市,在各层级轨道交通中速度、站距和发车频次适中,适合都市圈中心城市与周边地区间的交通。但市域铁路还是我国轨道交通体系中的短板,目前仅有6个城市开通了市域铁路,包括南京、上海、宁波、北京、成都和郑州,未来市域铁路将是都市圈交通建设的重点发力方向。

6 结论与讨论 6.1 结论本文采用手机信令数据,从居民出行的视角识别了我国都市圈数量和空间范围,以外围城市向中心城市居民日出行率1%为阈值,全国识别出27个都市圈。与其他学者识别出的都市圈相比,本文发现,地级市尺度下部分城市群中心城市或省会城市,如重庆、天津、石家庄、哈尔滨、兰州、福州等,并未形成居民出行联系意义上的都市圈,部分沿海地区发展水平较好的城市,如青岛、大连、宁波,也未形成都市圈。都市圈大多分布于十三五规划确定的19个城市群中,多数城市群只包含一个都市圈,长江中下游和东南沿海地区城市群包含的都市圈较多,尤其长三角和珠三角已形成多个都市圈邻接或重叠的都市连绵区。东部地区都市圈的人口、就业、经济规模和居民出行量领先于其他地区,但各地区都市圈最大出行率差异不大。外围到中心城市的出行率符合距离衰减规律,当外围城市与中心城市几何中心距离达到120 km左右时,出行率降至1% 左右,此时的圈域大小与以轨道交通衡量的中心城市1 h交通圈范围吻合。

都市圈是大城市发育到一定阶段,其功能地域向外扩展的产物,强大的中心城市和中心与外围地区间紧密的联系是都市圈最主要的特征,实证研究发现,都市圈的发育水平与中心城市规模、经济首位度和圈域交通条件有关。中心城市的规模和经济首位度分别影响了都市圈圈域联系的规模和出行率,中心城市的人口规模与圈域人口规模、外围地区向心出行量有正相关性;经济首位度则与外围城市最大向心出行率有正相关性。较大的中心城市规模有利于都市圈整体的规模和圈域内出行联系规模的发展;较高的中心城市经济首位度有利于强化中心城市对周边地区的影响力和支配性,强化圈域内的功能联系。交通水平的提升有助于缩短出行时间距离,强化城际出行联系,扩展都市圈空间范围,都市圈内出行量较大的城市对之间均有城际铁路连接,未来市域铁路应是都市圈交通建设的重点方向。

6.2 讨论本文以城际居民出行率为标准,识别地级市尺度下的都市圈,反映了以人口流动为载体的圈域功能联系。当前的都市圈识别已有研究多采用统计数据或静态大数据,难以反映区域间的实际联系强度,本文应用样本量大、时空精度高的手机信令大数据,从出行视角测度了都市圈中心城市与外围地区之间的实际联系,识别方法更加贴合都市圈的概念与内涵。当前应用手机信令大数据识别都市圈的研究中,多以通勤率为指标,识别出的实际是中心区域的通勤功能圈,而非综合联系下的都市圈,本文采用居民总出行率为指标,反映了区域间更综合的功能联系。此外,当前都市圈的规划实践和政策实施,以及区域一体化中城市间的竞争与合作往往以地级市为单元,因此本文识别出的地级市尺度下的都市圈对规划实践有一定的参考价值。

本文也存在一定不足,以地级市尺度的出行为标准,无法识别出县域单元间的紧密联系,以市域边界作为都市圈的边界,在地级市空间范围较大的区域,如西部地区,所识别的都市圈空间范围可能偏大。在目前的都市圈识别中,一方面由于数据精度限制,一方面出于在特征分析和规划实践中与统计数据的对接,都市圈的范围划分多以行政区划为边界。但作为功能地域,都市圈的边界与行政区划不一定完全一致,未来如能获得更精细的空间单元间的出行数据,则能够对都市圈的边界作出更精细,且不限于行政单元的划分。此外,本文基于出行联系,所识别的都市圈是以人口流动为载体的功能网络的反映,未来可将出行目的细分,如通勤出行、生活出行等,探索不同出行目的下都市圈表现的异同。还可以增加对货物流、资金流、企业联系等多方面的测度,对综合流视角下的都市圈进行识别。

| [1] |

中共中央、国务院. 国家新型城镇化规划(2014—2020年)[EB/ OL]. (2014-03-16)[2021-10-16]. http://www.gov.cn/zhengce/2014-03/16/content_2640075.htm. [Central Committee of the Communist Party of China, State Council. National new urbanization plan (2014-2020). EB/OL]. (2014-03-16)[2021-10-16]. http://www.gov.cn/zhengce/2014-03/16/content_2640075.htm.]

|

| [2] |

国家发展改革委. 国家发展改革委关于培育发展现代化都市圈的指导意见[EB/OL]. (2019-2-21)[2021-10-16]. http://www.gov.cn/xinwen/2019-02/21/content_5367465.htm. [National Development and Reform Commission. Guiding opinions of the national development and reform commission on cultivating and developing modern metropolitan areas[EB/OL]. (2019-2-21)[2021-10-16]. http://www.gov.cn/xinwen/2019-02/21/content_5367465.htm.]

|

| [3] |

中华人民共和国自然资源部. 市级国土空间总体规划编制指南(试行)[EB/OL]. (2020-09-22)[2021-10-16]. http://gi.mnr.gov.cn/202009/t20200924_2561550.html. [Ministry of Natural Resources of the People's Republic of China. Guidelines for the preparation of municipal spatial master plan(for trial implementation)[EB/OL]. (2020-9-22)[2021-10-16]. http://gi.mnr.gov.cn/202009/t20200924_2561550.html.]

|

| [4] |

Office of Management and Budget. 2010 standards for delineating metropolitan and micropolitan statistical areas[EB/OL]. (2010-07-07)[2021-10-16]. https://www.govinfo.gov/app/details/FR-2010-07-07/X10-10707.

|

| [5] |

Statistics Canada. Census metropolitan area and census agglomeration definitions[EB/OL]. (2015-11-30)[2021-10-16]. https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/93-600-x/2010000/definitions-eng.htm.

|

| [6] |

Office for National Statistics. Commuting to work, changes to travel to work Areas: 2001 to 2011[EB/OL]. (2015-12-08)[2021-10-16]. https://www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peopleinwork/employmentandemployeetypes/articles/commutingtoworkchangestotraveltoworkareas/2001to2011.

|

| [7] |

Kanemoto Y, Tokuoka K. Proposal for the standards of metropolitan areas of Japan[J]. Applied Geography Research, 2002(7): 1-15. |

| [8] |

顾朝林. 中国城市经济区划分的初步研究[J]. 地理学报, 1991, 46(2): 129-141. [Gu Chaolin. A preliminary study on the division of urban economic regions in China[J]. Acta Geographica Sinica, 1991, 46(2): 129-141. DOI:10.3321/j.issn:0375-5444.1991.02.002] |

| [9] |

周一星, 史育龙. 建立中国城市的实体地域概念[J]. 地理学报, 1995, 50(4): 289-301. [Zhou Yixing, Shi Yulong. Towards establishing the concept of physical urban area in China[J]. Acta Geographica Sinica, 1995, 50(4): 289-301. DOI:10.3321/j.issn:0375-5444.1995.04.002] |

| [10] |

宁越敏. 中国都市区和大城市群的界定——兼论大城市群在区域经济发展中的作用[J]. 地理科学, 2011, 31(3): 257-263. [Ning Yuemin. Definition of Chinese metropolitan areas and large urban agglomerations: Role of large urban agglomerations in regional development[J]. Scientia Geographica Sinica, 2011, 31(3): 257-263. DOI:10.13249/j.cnki.sgs.2011.03.001] |

| [11] |

张京祥, 邹军, 吴启焰, 等. 论都市圈地域空间的组织[J]. 城市规划, 2001, 25(5): 19-23. [Zhang Jingxiang, Zou Jun, Wu Qiyan, et al. On the spatial organization of the metropolitan area[J]. City Planning Review, 2001, 25(5): 19-23.] |

| [12] |

陈小卉. 都市圈发展阶段及其规划重点探讨[J]. 城市规划, 2003, 27(6): 55-57. [Chen Xiaohui. On the development stage of metropolitan area and its planning key points[J]. City Planning Review, 2003, 27(6): 55-57. DOI:10.3321/j.issn:1002-1329.2003.06.012] |

| [13] |

王建. 美日区域经济模式的启示与中国"都市圈" 发展战略的构想[J]. 战略与管理, 1997(2): 1-15. [Wang Jian. The enlightenment of the regional economic model of the United States and Japan and the conception of the development strategy of China's "metropolitan area"[J]. Strategy and Management, 1997(2): 1-15.] |

| [14] |

徐琴. 从世界都市圈的发展经验谈中国的都市圈建设[J]. 南京工业大学学报(社会科学版), 2002(3): 56-59, 63. [Xu Qin. On the construction of China's metropolitan area from the development experience of the world metropolitan area[J]. Journal of Nanjing Tech University (social science), 2002(3): 56-59, 63. DOI:10.3969/j.issn.1671-7287.2002.03.013] |

| [15] |

胡序威. 沿海城镇密集地区空间集聚与扩散研究[J]. 城市规划, 1998, 22(6): 22-28, 60. [Hu Xuwei. On the spatial agglomeration and dispersion in costal regions[J]. City Planning Review, 1998, 22(6): 22-28, 60.] |

| [16] |

张伟. 都市圈的概念、特征及其规划探讨[J]. 城市规划, 2003, 27(6): 47-50. [Zhang Wei. The basic concept, characteristics and planning of metropolitan regions in Jiangsu[J]. City Planning Review, 2003, 27(6): 47-50. DOI:10.3321/j.issn:1002-1329.2003.06.010] |

| [17] |

郭熙保, 黄国庆. 试论都市圈概念及其界定标准[J]. 当代财经, 2006(6): 79-83. [Guo Xibao, Huang Guoqing. On the concept and definition of urban circle[J]. Contemporary Finance and Economics, 2006(6): 79-83. DOI:10.3969/j.issn.1005-0892.2006.06.017] |

| [18] |

张萍, 张玉鑫. 上海大都市区空间范围研究[J]. 城市规划学刊, 2013(4): 27-32. [Zhang Ping, Zhang Yuxin. A study on the spatial extent of Shanghai metropolitan area[J]. Urban Planning Forum, 2013(4): 27-32.] |

| [19] |

陈小鸿, 周翔, 乔瑛瑶. 多层次轨道交通网络与多尺度空间协同优化——以上海都市圈为例[J]. 城市交通, 2017, 15(1): 20-30, 37. [Chen Xiaohong, Zhou Xiang, Qiao Yingyao. Coordination and optimization of multilevel rail transit network and multaiscale spatial layout: A case study of Shanghai metropolitan area[J]. Urban Transport, 2017, 15(1): 20-30, 37.] |

| [20] |

梁军辉, 谢力唯, 李昊, 等. 我国主要都市圈发展水平综合评价与差异化研究[C]//中国城市规划学会、杭州市人民政府. 共享与品质——2018中国城市规划年会论文集. 北京: 中国建筑工业出版社, 2018: 591-602. [Liang Junhui, Xie Liwei, Li Hao, et al. Comprehensive evaluation and differentiation research on the development level of major metropolitan areas in China[C]//China Association of City Planning, Hangzhou Municipal People's Government. Paper Collection of Annual National Planning Conference 2018. Beijing: China Construction Industry Press, 2018: 591-602.]

|

| [21] |

郑德高, 朱郁郁, 陈阳, 等. 上海大都市圈的圈层结构与功能网络研究[J]. 城市规划学刊, 2017(8): 63-71. [Zhang Degao, Zhu Yuyu, Chen Yang, et al. Structure and functional network of Shanghai metropolitan[J]. Urban Planning Forum, 2017(8): 63-71.] |

| [22] |

王慧芹, 赵渺希, 陈桂良. 基于都市圈关联网络的上海中心性演化研究[C]//中国城市规划学会、重庆市人民政府. 活力城乡美好人居——2019中国城市规划年会论文集. 北京: 中国建筑工业出版社, 2019: 13. [Wang Huiqin, Zhao Miaoxi, Chen Guiliang. On the evolution of Shanghai's centrality based on the associated network of metropolitan areas[C]//China Association of City Planning, Chongqing Municipal People's Government. Paper Collection of Annual National Planning Conference 2019. Beijing: China Construction Industry Press, 2019: 13.]

|

| [23] |

李璐, 季建华. 都市圈空间界定方法研究[J]. 统计与决策, 2007(4): 109-111. [Li Lu, Ji Jianhua. Research on the method of defining the metropolitan area space[J]. Statistics and Decision Making, 2007(4): 109-111.] |

| [24] |

李彦军. 都市圈的空间界定方法研究——以武汉都市圈为例[J]. 理论与改革, 2008(4): 150-153. [Li Yanjun. Research on the method of defining the metropolitan area space: A case study of Wuhan[J]. Theory and Policy, 2008(4): 150-153.] |

| [25] |

程云龙, 刘小鹏, 刘泓翔, 等. 都市圈空间界定方法的应用研究——以成都都市圈为例[J]. 城市发展研究, 2011, 18(8): 64-67, 81. [Cheng Yunlong, Liu Xiaopeng, Liu Hongxiang, et al. Application research on the method of defining the metropolitan area space: A case study of Chengdu[J]. Urban Development Studies, 2011, 18(8): 64-67, 81.] |

| [26] |

李瑞鹏. 我国都市圈的识别及类型划分[J]. 城市, 2019(2): 61-72. [Li Ruipeng. Identification and classification of metropolitan areas in China[J]. City, 2019(2): 61-72.] |

| [27] |

韩艳红, 陆玉麒. 基于时间可达性的城市吸引范围演变研究——以南京都市圈为例[J]. 人文地理, 2014, 29(6): 95-103. [Han Yanhong, Lu Yulin. Evolution of the city attracting scope based on time accessibility: A case study of Nanjing metropolitan area[J]. Human Geography, 2014, 29(6): 95-103.] |

| [28] |

钮心毅, 王垚, 刘嘉伟, 等. 基于跨城功能联系的上海都市圈空间结构研究[J]. 城市规划学刊, 2018(5): 80-87. [Niu Xinyi, Wang Yao, Liu Jiawei, et al. Spatial structure of Shanghai conurbation area from perspective of inter-city functional links[J]. Urban Planning Forum, 2018(5): 80-87.] |

| [29] |

王德, 顾家焕, 晏龙旭. 上海都市区边界划分——基于手机信令数据的探索[J]. 地理学报, 2018, 73(10): 1896-1909. [Wang De, Gu Jiahuan, Yan Longxu. Delimiting the Shanghai metropolitan area using mobile phone data[J]. Acta Geographica Sinica, 2018, 73(10): 1896-1909.] |

| [30] |

赵鹏军, 胡昊宇, 海晓东, 等. 基于手机信令数据的城市群地区都市圈空间范围多维识别——以京津冀为例[J]. 城市发展研究, 2019, 26(9): 69-79, 2. [Zhao Pengjun, Hu Haoyu, Hai Xiaodong, et al. Identifying metropolitan edge in city clusters region using mobile phone data: A case study of Jing-Jin-Ji[J]. Urban Development Studies, 2019, 26(9): 69-79, 2.] |

| [31] |

赵鹏军, 罗佳, 胡昊宇. 基于大数据的生活圈范围与服务设施空间匹配研究——以北京为例[J]. 地理科学进展, 2021, 40(4): 541-553. [Zhao Pengjun, Luo Jia, Hu Haoyu. Spatial match between resident's daily life circle and public survice facilities using big data analytics: A case of Beijing[J]. Progress in Geography, 2021, 40(4): 541-553.] |

| [32] |

王朝宇, 马迎迎, 彭雨滕. 基于多源大数据的都市圈空间发展特征研究——以广东省东翼地区汕潮揭都市圈为例[C]//中国城市规划学会、重庆市人民政府. 活力城乡美好人居——2019中国城市规划年会论文集. 北京: 中国建筑工业出版社, 2019: 107-119. [Wang Chaoyu, Ma Yingying, Peng Yuteng. Research on spatial development characteristics of metropolitan area based on multisourced data: A case study of Shan-Chao-Jie[C]//China Association of City Planning, Chongqing Municipal People's Government. Paper Collection of Annual National Planning Conference 2019. Beijing: China Construction Industry Press, 2019: 107-119.]

|

| [33] |

毛蒋兴, 韦统, 张芳. 基于多源数据的北部湾城市群都市圈识别与发展规划建议[J]. 规划师, 2020, 36(7): 53-59. [Mao Jiangxing, Wei Tong, Zhang Fang. Identification and planning proposals for the metropolitan area of Beibu Gulf urban agglomeration based on multi-sourced data[J]. Planners, 2020, 36(7): 53-59.] |

| [34] |

尹稚, 袁昕, 卢庆强, 等. 中国都市圈发展报告2018[M]. 北京: 清华大学出版社, 2019: 60-61. [Yin Zhi, Yuan Xin, Lu Qingqiang, et al. Report on the Development of China's Metropolitan Area 2018[M]. Beijing: Tsinghua University Press, 2019: 60-61.]

|

| [35] |

汪光焘, 李芬, 刘翔, 等. 新发展阶段的城镇化新格局研究——现代化都市圈概念与识别界定标准[J]. 城市规划学刊, 2021(2): 15-24. [Wang Guangtao, Li Fen, Liu Xiang, et al. New patterns of urbanization in the new develope stage: The concept and indentification standards of modern metropolitan areas[J]. Urban Planning Forum, 2021(2): 15-24.] |

| [36] |

薛俊菲. 都市圈发展的新背景、新趋势及其规划响应[J]. 人文地理, 2008, 23(3): 35-39. [Xue Junfei. New backgrounds and new trends of the development of metropolitan areas and their responses in planning[J]. Human Geography, 2008, 23(3): 35-39.] |