2. 山东省高校人地协调与绿色发展协同创新中心, 济南 250358

2. Shandong University Human Land Coordination and Green Development Collaborative Innovation Center, Jinan 266104, China

交通是《雅典宪章》提出的城市四大基本功能之一[1],也是城市复杂系统的重要组成部分,它与土地利用共同作用于城市空间结构的演化。随着城市化的发展,交通网络建设越来越复杂,路网的变化对人类经济活动聚集和扩散以及对城市用地强度分布格局优化起到的作用日益明显。尤其是中国自1978年改革开放以来,城市道路网建设以及交通基础设施等得到了飞速发展,探究交通与土地利用的关系对我国城市高质量规划和发展具有重要意义。

国内外学者对交通与土地利用进行了深入研究,其成果大致可以分为三类。

一是从多个角度探索交通路网对土地利用影响,例如Ding、Ujang等人研究了多层网络增长在城市动态检测中的作用[2-4];Wang以成都市四大城市交通枢纽站网为例,建立了基于城市交通枢纽站网的空间模型[5];Chang、Ujang、陶伟等探讨了城市路网结构变化趋势及相关影响[6-8];黄天宇、张宸铭等学者探究了交通路网的空间外溢性[9, 10];翟炜、张志斌、赵雪娟和胡立伟等人从交通信号[11]、轨道交通[12]、交通网[13]和交通拥塞疏导优化[14]等方面着手探究路网与土地利用的关系。二是空间布局对交通的影响,例如Kaveh探讨了城市中发生的意外事件对路网的影响[15];Loukas深入分析了在紧急情况下的交通规划[16];Jia、Xue从居民社区的开放程度、位置和规模三个角度分析了不同类型社区对路网脆弱性的影响[17]。三是交通路网与土地利用二者相关性的研究,苏凯强、杨君、何欢等学者分别基于城市出租车GPS轨迹数据[18]、土地利用数据、通过探测交通与路网结构的相关性[19],为优化城市交通规划与管理提供基础支撑;刘尔辉、孙芳和冯红霞分别创新地将交通规划设计与宜居城市理念[20]、海绵城市理念[21]和山地地形[22]相互结合;申凤探索“密路网,小街区”规划模式[23];杨鹏飞、查凯丽和龙飞等人从城市空间与交通路网模式匹配[24]、不同尺度路网通达性[25]以及城市路网形态[26],对城市空间与路网互动影响情况进行了较为深入的分析。除此之外,还有部分学者通过路径搜索算法、谱聚类算法以及演化博弈模型等编程方法从计算机角度探索交通与土地利用的优化[27-29]。

综上所述,当前国内外学者在城市交通和土地利用研究方面取得了丰富的研究成果,同时大数据的出现为研究提供了更好的范式,国内外众多研究成果开始融合网络大数据探索二者之间的关系[30, 31]。但是,城市是一个自然与人文属性相结合的区域,因职能的不同又被划分为不同的类别,当前的研究大多从城市规模的视角上探索大城市及以上规模城市的交通对土地利用的影响模式,利用大数据从职能视角微观尺度着手的研究还需继续深入。沿海港口城市的交通发展对城市内部、区域、全国以及全球都有着重要意义,在此基础上,研究沿海港口城市交通路网与土地利用的关系有其特殊意义。

青岛市是中国典型的沿海港口城市,一级职能为交通、仓储和邮政业、住宿和餐饮业、租赁和商务业[32]。基于此本文以青岛市中心城区为例,借助青岛市2020年的道路网络数据和POI数据,运用ArcGIS软件测度路网直线中心性、中介中心性和临近中心性,综合商业及商务、人口与行政分布情况计算商业服务业设施用地、公共管理与公共服务用地以及居住用地强度,进而研究路网中心性与土地利用强度的影响关系,为青岛市路网建设与城市规划提供理论支持。

2 研究区域、数据与方法 2.1 研究区概况青岛市位于黄海之滨,是环渤海经济区成员市之一,同时也是中国典型的沿海港口城市,担任重要的交通枢纽职能。山体、海湾、城市的组合关系是青岛的主要城市特色,但也为交通路网的建设带来一定难度。因此,交通路网的高效建设一直以来都是青岛市的关注重点。

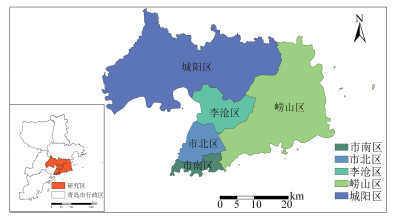

青岛市行政区域包括市南区、市北区、崂山区、黄岛区、城阳区、李沧区、即墨区、胶州市、平度市以及莱西市,总面积为11282 km2(图 1)。城市建成区主要为东部的沿海平原地区。其中市北区、市南区、李沧区、崂山区和城阳区是青岛市工业化进程开启最早的区域,该区域相邻且经济发展跨度较大。青岛市从“三点布局、一线展开”到“环湾保护、拥湾发展”,再到“全域统筹、三城联动”,其中心城区得到不断扩张和延展。但目前三城(东岸、西岸和北岸城区)之间的相互联系强度存在一个隐藏的“五五规律”[33],即东岸城区与北岸城区的发展远超西岸城区。因此本文将青岛市的东岸城区(市南区、市北区、李沧区、崂山区)以及北岸城区(城阳区)五区视为中心城区,总面积1144 km2并将其作为研究区。

|

图 1 研究区示意图 Fig.1 Illustration of the Study Area |

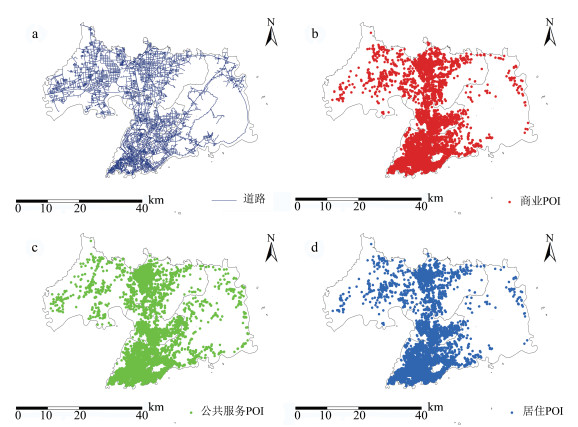

本文数据是青岛市公路路网数据集与青岛市POI信息数据库。公路网络数据集包括国道,省道及县道,来源于Open Street Map网站,本文选取城市快速路、主干道与次干道三级道路,提取中心线后再进行拓扑校正,最终完成道路网络数据由节点与边构成,每个节点对应现实中的一个路口,每条边对应现实中两路口间的一段道路(图 2a)。

|

图 2 研究区道路网络以及POI数据点 Fig.2 Road Network and POI Data Points in the Study Area |

青岛市中心城区土地利用强度的计算依托百度POI数据点,分为商业服务业设施用地(商业用地)、公共管理与公共服务用地(公共服务用地)和居住用地三个类型,经过数据清洗,逐个方向筛选符合要求的数据点,进而综合表征各区域经济(图 2b-d)。

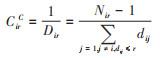

2.3 研究方法 2.3.1 路网中心性的测度(1)临近中心性(Closeness Centrality)在网络分析中,临近中心性用于定量表达给定节点与其他所有节点之间的接近程度。对于单一节点来说,与其他节点越近,最短路径长度越短,临近中心性值则更高,即该节点在整个道路网络中的相对可达性就越高[18]。

|

(1) |

式中,CirC是节点i以r为搜索半径的临近中心性;Dir是节点i与网络其他符合以i为中心、r为搜索半径的区域内各节点间平均路径长度;r是计算临近中心性时的搜索半径;dij是网络中节点i和节点j的最短路径;Nir是网络中符合dij ≤ r的节点数。

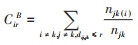

(2)中介中心性(Betweenness Centrality)

节点的中介中心性指成为除该节点以外任意两个节点之间最短路径的“桥梁”的次数,用来衡量该点在其他点之间的调节能力、控制能力与中介调节效应。一个节点起到媒介作用的次数越高,它的中介中心度就越大[18]。

|

(2) |

式中,CirB是节点i以r为搜索半径的中介中心性;njk是节点j与网络其他符合以i为中心、r为搜索半径的区域内节点k的最短路径数量;i是计算中心性时的搜索半径;njk(i)是网络中节点k和节点j通过节点i的最短路径数量。

(3)直线中心性(Straightness Centrality)

直线中心性是通过计算某一节点到网络内所有节点的直线距离(欧几里得距离)与实际网络距离的比值之和,来衡量该节点的通达效率。两个节点间的实际距离与二者的直线距离越接近,该两点间的沟通效率越高,即其交通效率越高[18]。

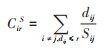

|

(3) |

式中,CirS是节点i以r为搜索半径的直线中心性;dij是节点i与网络其他符合以i为中心、r为搜索半径的区域内节点j的直线距离(欧氏距离);r是计算中心性时的搜索半径;Sij是网络中节点i和节点j的实际网络距离。

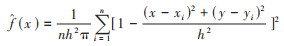

2.3.2 核密度估计法(KDE)核密度估计(kernel density estimate,KDE)是一种空间平滑操作,可用于分析某类要素在一定范围内的密度。本文选用ArcGIS软件平台加载的核密度估计工具进行线要素或点要素的数据平滑,得到道路网络中心性以及中心城区土地利用情况的空间分布图。公式如下所示[34]:

|

(4) |

式中:h为阈值,n为阈值范围内点数,(x - xi)2 + (y - yi)2表示(xi, yi)与(x, y) 间的离差。

在计算过程中,本文对核密度计算的搜索半径在默认值(输出空间参考中输出范围的宽度或高度的最小值除以30)的基础上分别增减不同长度进行试验,多次调试得到阈值在1500 m时,图像数据平滑度较好且局部特征明显。本文采用1500 m阈值进行分析,输出栅格数据像元大小选择100 m。对于交通路网,本研究使用路网分析插件测度出每个节点的三类中心性指标,再以中心性指标作为权重对路网节点进行核密度分析;对于POI数据,以在搜索半径内的地理坐标点作为权重,利用其中心点进行核密度分析。

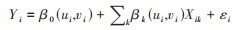

2.3.3 地理加权回归模型地理加权回归模型(geographically weighted regression)应用了局部回归思想,能够反映影响因素的空间异质性,可用于探究道路网络中心性与用地空间分布的相关性的空间差异。公式如下所示[35]:

|

(5) |

式中,Yi为点i处的因变量;β0 (ui, vi)为截距;βk (ui, vi)为连续函数β (u, v) 在点(ui, vi)处的值;Xik为第k个预测变量在点i的值;εi为残差。本文采用高斯函数法作为权重函数。

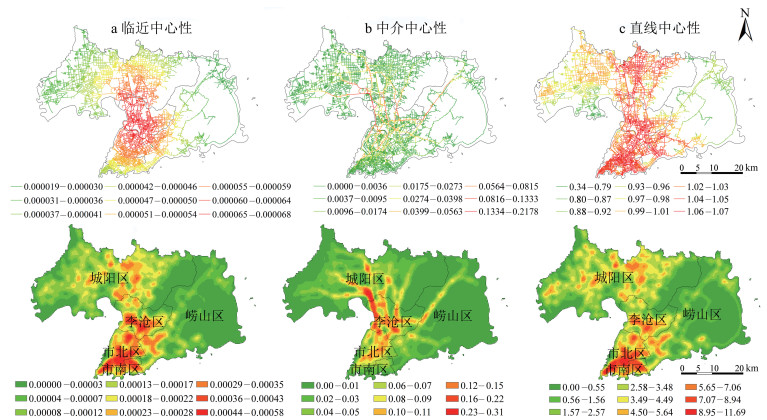

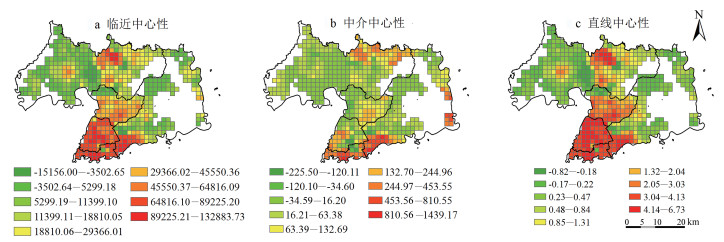

3 结果分析 3.1 青岛市路网中心性的空间格局基于ArcGIS平台使用UNA插件测度优化后的青岛市中心城区道路网络中心性,得到临近中心性、中介中心性以及直线中心性三项布局情况;采用核密度分析(KDE)的方法,选择合适的搜索半径分别以直线性、中介性和临近性为权重进行空间插值,得到交通路网中心性核密度分布图(图 3),为使其可视化程度最佳,将各图层核密度以自然间断点分级法分为9类,以此来反映其空间分布特征。

|

图 3 交通路网中心性的空间分布 Fig.3 Spatial Distribution of Traffic Network |

通过建立的青岛市公路的复杂网络模型以及对特征值计算得到的青岛市中心城区路网中心性空间分布的具体数值,由图 3可知临近中心性、中介中心性与直线中心性分布差异明显。

临近中心性能够很好地反映出路网的中心,图 3显示临近中心性值呈明显的“中心—外围”同心圆分布模式,最高值达到0.000068,指标较高的节点至其他道路节点的可达性强,在网络中交通流传播的速度和影响范围均较大。青岛市临近性高值区基本位于市北区以内,跨海大桥高架路、海尔路以南,环湾路以东,银川西路以西,宁夏路以北区域临近中心性最高,该区域内道路节点到其他区域节点的距离最短,道路交通便捷程度最高,在此区域内的居民出行最为便捷。

中介性以李沧区为核心,沿黑龙江中路、青银高速、环湾路以及宁夏路等道路呈明显的放射状模式,最高值超过0.2178。中介中心性反映了整个交通网络的中心枢纽性,高值区主要是纵贯城阳区、李沧区、市北区以及市南区的黑龙江中路、环湾路、青兰高速和青银高速以及横跨市北区、李沧区以及崂山区的宁夏路与松岭路的分布地带。

直线中心性高值区分布较临近性与中介性更为宽广,与临近性高值区接近,多中心且无显著的轴线。城阳、李沧以及崂山副中心的附近都存在次中心。次中心中城阳高值区以行政服务区为轴心、正阳路与南北向城市主干路为轴线,李沧区次中心包括李沧交通商务区和李村商贸中心,崂山副中心香山路、云岭路以及金龙路为直达性较高的区域(图 3)。

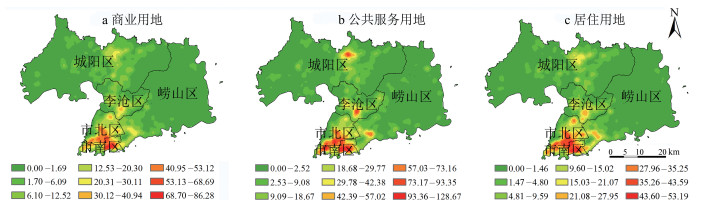

3.2 青岛市土地利用强度的空间格局将青岛市三类(商业用地、公共服务用地以及居住用地)POI信息数据点进行核密度估计(图 4),综合表征土地利用强度的空间分布情况。

|

图 4 三类用地强度栅格图 Fig.4 Grid Diagrams of Three Types of Land Intensity |

从图中可看出商业用地、公共服务用地以及居住用地强度核密度分布在中心城区内均呈多核心结构,各个行政区皆有较高值区域存在,其中市南区和市北区的高值区范围占比最大。三种土地利用类型信息点的分布格局各有特点。

商业用地核密度在中心城区的分布较为接近单核结构,但是较高值域有着多中心分布的特点,主要聚集在市南区、市北区以及城阳区的和阳路与长城路一带,以上区域或布局有众多住宅区,或临近著名旅游景点,或毗邻中小学、高校,并大多有多条主干道路经过,具有良好的经济基础。

在社会服务体系中,政府公共服务是主体。由图 4可知,市南区的行政与公共服务设施机构布局较为广泛且密集,更有利于提高政府实施相关职能的效率与强度。公共设施布局有分级、对口、配套的特点。在各区范围内有明显的中心外围模式,分布与“三主五副多层次”的规划模式吻合度极高。核心区主要分布在人流量大、常住人口多的地方,土地利用强度较高。

住宅区的布局在商业与公共服务的基础上较为分散。同时住宅的分布在一定程度上表现出了该地人口密度的特征,住宅点的高值区也集中金水路以南、松岭路以西,次中心位于银河路以北,有青银高速穿过的城阳副中心。中心区以外的地区住宅区相对稀疏,人口分布较高值区分散。

总体来看,青岛市中心城区的商业用地、公共服务用地以及居住用地布局相似度很高,呈多核心结构的特征,即以区界为线在各区布局有不同等级不同层次的核心区域,市南市北区值最高,其他区只有多个小范围较高值区。

3.3 路网中心性与土地利用强度的相关性分析 3.3.1 总体相关性盖尔提出人活动的范围决定城市的尺度,现代城区为了适应汽车的活动范围将原始的适宜5 km/h步行圈修建扩张为1 km/min活动圈[36, 37]。同时考虑到人疲惫步行范围为1 km[31],本文在研究区创建带宽为1 km的渔网,将城市空间划分为相同大小的1 km×1 km网格。研究将交通路网中心性核密度值与三种土地利用类型分布核密度值赋值到对应渔网中,数值导入SPSS软件进行相关性分析与显著性检验,为保证最为精确的相关性分析结果,在进行皮尔逊相关计算之前,去除所有零值后进行数据正态分布的检验,使所有分析结果在0.01水平上显著相关(表 1)。通过分析可知所有土地利用类型都与不同的道路网中心性呈正相关性。

| 表 1 皮尔逊相关系数 Tab.1 Pearson Correlation Coefficient |

商业用地与公共服务用地具有较强的临近性导向,与临近中心性为强相关关系,相关系数分别为0.749与0.777。青岛市城市总体规划(2011—2020)提出“三主五副多层次”,临近中心性的分布反映出了东岸浮山湾中心性与青岛湾老城区副中心优良的通达性,同时该区域是青岛市的行政服务、金融商务、商业旅游服务中心,包括中山路及火车站、邮轮母港周边地区。在市北临近中心性核心区外围形成两个次中心,以行政服务区为轴心,正阳路与南北向城市主干路为轴线的城市副中心和北岸红海湾中心区,也具有较好的可达性,路网系统较为完备。其中公共服务用地与临近中心性相关性最强,这意味着该地区到其他区域道路节点的可达性最高。对于行政点,市民往往趋于长期定点往返,且在同一目的地附近能够办理多项业务;对于公共服务点,社会要求其服务能够较全面地且高效地覆盖周围较广泛区域,所以行政及公共服务对道路的效率、可达性要求都较高,多选择在人流量多的地区集中布局,所以其与三种中心性相关性都较高,平均中心性是三种土地利用之首。

直线性高值区主要位于市南区以及青岛湾老城区附近,多条街道和临近区域内的节点去往其他节点的最短实际路程与欧几里得距离几乎一致,行驶路线与两点间直线距离的偏差较小,从而使交通效率达到较高水平。在崂山区东侧大面积区域呈现了较低的直线中心性,这是因为区域内道路受地形影响较大,由于大片山地丘陵景区的存在,景区附近的交通路网稀疏单一,道路线的网络距离与欧氏距离差别较大直线性值低,节点之间的通达性较差。

商业及商务所在地土地利用强度显著较高,其主要为附近的居民服务,较大的商业中心(七大商圈)能够满足来自较远区域的市民需要。商业及商务主要包括了零售业、服务业,人们往返进行消费的频率较高,为了节省交通成本常选择最短路径到达目的地。因此,要求道路具有高效性,实际距离与直线距离接近,而且服务范围较大,直线中心性与临近中心性较高。

居住用地具有较强的直线性导向,该用地与直线中心性的相关性高于临近中心性,说明住宅用地的选取更注重交通效率与交通的可达性。住宅区的占地面积较大,土地利用职能也较为单一,不需要具备较好的中转与衔接功能,与交通路网中介中心性的相关性弱,同时人们的出行通常需要考虑到达多个目的地的便利性,邻近的几个住宅区之间往往会集中分布,若从整个研究区着眼,住宅区的集聚度并不高,大多都布局在商业圈、学校、交通线以及旅游景点附近,所以与临近中心性和直线中心性有高的相关性。

由表 1可知,三类用地强度与中介中心性的全局相关性相对最低,商业、公共服务与居住用地对道路的转接、中介能力要求远低于道路可达性和高效性。中介性高值区的范围较临近性沿着青银高速向北有扩张之势,中介中心性较高,说明该区域在网络中的衔接、中转与媒介能力较强,即中介中心性的高值区在整个路网中的枢纽作用较大。若高值区发生道路拥堵,那对于整个研究区的交通都会产生极大影响。次中心主要在双元路、环湾路、青兰高速以及重庆中路经过的地区和这些道路相交的承载巨大车流量的路口,较为明显地发现北岸红岛湾中心区的道路网络暂时还无法成为较大的交通枢纽,通过的最短路径与东岸中心区相比较少,在道路拥塞情况下无法对交通流量起到较强的控制作用。由图发现东部崂山区有较大范围的低值区,在松岭路以西以北区域是崂山风景区,该区路网稀疏开发旅游、科技服务。

总的来看,这三类土地利用类型与临近中心性和直线中心性皆有着强相关关系,而与中介中心性的关系为弱相关,中介中心性反映的是节点的中介调节能力与中转媒介作用,直线中心性与临近中心性反映的是交通路网的效率与可达性。表 1中的数据显著说明了青岛市中心城区内这三种土地利用类型的布局与道路网络有着较为密切的相关性,注重交通的效率与生活的便利。

3.3.2 空间异质性由于自然、社会、经济等因素的差异,土地利用的空间分布与交通路网中心性的相关关系会随着地理位置的变化而变化。本文选取高斯函数计算权重,带宽的确定选择AICC方法。为确保结果的可靠性,本文创建渔网,使数据样本点疏密一致,固定核类型或自适应核类型均可采用。为得到较为有效的空间异质性表现,本文删除了所有使用哑元作为值的要素,有效减少分析中出现严重多重共线性的可能。

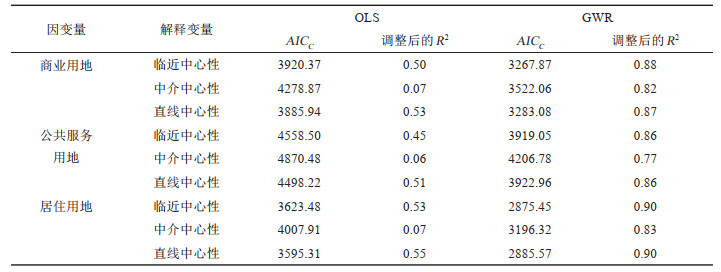

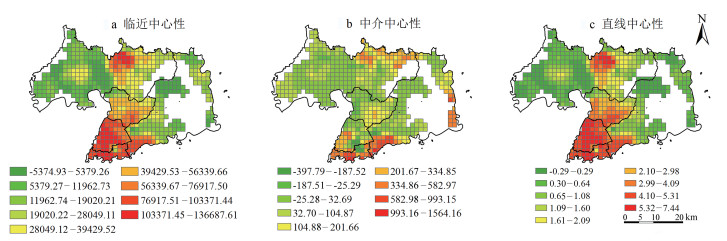

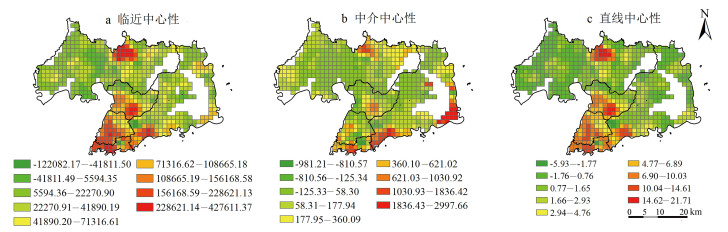

选取赤池信息量准则AICC值和调整后的R2值对比GWR与OLS的拟合结果(表 2)。由表 2可知,GWR模型的AICC值均比OLS模型值小,说明GWR模型更好地拟合了真实数据;GWR模型的矫正R2值均比OLS模型的矫正R2值大0.2以上,说明GWR模型对影响因素变化的解释程度比OLS模型更高。综上所述,此GWR模型具有更好的拟合度。选取相关系数反映土地利用分布与交通路网中心性相关关系的空间异质性(图 5-7)。

| 表 2 OLS和GWR模型的描述性统计 Tab.2 Descriptive Statistics of OLS and GWR Models |

|

图 5 基于GWR模型的商业用地分布与路网中心性回归系数图 Fig.5 Graph of Regression Coefficient Between Commercial Land Distribution and Road Network Centrality Based on GWR Model |

|

图 6 基于GWR模型的公共服务用地分布与路网中心性回归系数图 Fig.6 The Regression Coefficient Diagram of Public Service Land Distribution and Road Network Centrality Based on GWR Model |

|

图 7 基于GWR模型的居住用地分布与路网中心性回归系数图 Fig.7 The Regression Coefficient Graph of Residential Land Distribution and Road Network Centrality Based on GWR Model |

(1)商业用地

从图 5可知,商业用地同三种路网中心性指标的相关特征相似,其中与中介中心性指标的相关特征稍有不同。交通路网中心性对商业与商务布局正向影响的高值区主要分布在城阳区、市北区与市南区,集中在城阳南枢纽立交、流亭机场、青岛站附近,该区域商业用地对交通线的反应最敏感,良好的路网结构能够在商业层面产生较大的聚集效应。相关度低的区域集中在青岛北站、夏庄立交桥附近,在这周围商业与商务除了交通影响以外还受旅游(青岛方特梦幻王国、十梅庵风景区、浮山风景区以及崂山风景区)、学校(青岛科技大学、中国海洋大学)等众多因素的较大影响。同时,李沧区以及市北区区域路网密度较高、中心性良好,交通条件整体较好,同时由于区内景区以及高校的分布,使得交通的区位优势相对减弱。

(2)公共服务用地

从图 6可知,路网中心性对行政和公共服务点分布正向影响的高值与商业类似,范围较商业用地相关程度高值区略小,主要在市北和市南区内、青银高速附近以及红岛经济区与人才市场附近。

以上区域内道路基本呈纵横分布,形状规则且网络密度高、通达性好,路网的通达性对行政布局有较大影响。观察交通路网中心性对其分布影响的低值区可以发现,除了旅游风景区的影响导致的低值区以外,在中介中心性为解释变量的图中,李沧区与城阳区南部有着较大范围的低值存在。密集的中小学、广泛分布的各类公园以及李沧区“拥湾枢纽、生态商都”的发展定位都是公共服务点在此布局的重要原因。并且夏庄立交桥处的路网复杂交错,路网节点的区位优势被削弱,所以综上该区域路网中心性对行政及公共服务点布局的影响程度相对较小。综合比较交通路网中心性对三类土地利用类型分布的地理加权回归模型的AICC值,可以发现行政与公共服务的模型适用性均低于其他两种,这与政府对公共服务分布点的服务覆盖要求有着密不可分的关系。

(3)居住用地

由图 7可知,居住用地受三种路网中心性指标影响的高值区各有不同。比较而言,临近中心性对于住宅区产生较大正向的影响在市北区和市南区表现明显。在该区域,路网稠密,学校分布广泛,服务区覆盖面较广,居民的住宅选择更注重交通的可达性。中介中心性产生较大影响的区域主要集中在青银高速附近,青银高速经过了城阳北立交、城阳南枢纽立交以及夏庄立交几个较大的交通枢纽联通多个交通要道。该地居民的住宅选择与该地流通人口数量、道路连通度有着紧密联系。综合观察,城阳区居住用地分布受交通路网的影响呈现两极结果,西部综合服务中心片区交通影响较强,尤其是直线中心性与其相关系数较高,该区域住宅区更倾向于分布在交通效率较高的地方;而双元路附近住宅区的分布与交通路网的关系较小,该区发展定位为高新区装备制造区,制造业以及各种高新技术产业企业分布密集,居住用地分布受企业影响较大,所以与交通相关程度低。

4 结论与讨论 4.1 结论本文运用多中心性评价模型以及地理加权回归模型对青岛市中心城区道路网络中心性进行测度,并利用重新分类兴趣点(POI)数据,探究沿海港口城市土地利用与路网中心性的相关关系研究,得到以下结论:

(1)青岛市中心城区交通路网的临近中心性与直线中心性结构相似,“中心—外围”结构明显,初步显现多等级中心特征;中介中心性具有显著的点轴模式,高值轴线基本贴合青银高速。市北区与市南区的路网中心性显著高于其他三区,道路密集结构良好;城阳区、李沧区与崂山区只有区政府所驻街道和重点开发区道路密集,其他区域路网中心性核密度值较低,道路分布相对来说较为稀疏。

(2)从土地利用强度空间分布特征看,商业用地、公共服务用地与居住用地三类用地分布特征具有一定的相似度,在市南、市北区的聚集现象明显。在其他三区,只有在政府所驻街道聚集明显。公共服务用地分布与政府规划模式吻合度较高;住宅区分布相比于其他两类较为分散,空间上表现为较大面积高值连片分布;商业用地高值区多为不规则孔隙状分布。

(3)交通路网中心性与土地利用强度具有较强的相关性。具体来说,相比于居住用地,商业用地和公共服务用地与交通路网中心性的相关性更大。因为与其他两类城市用地相比,人们在选择住宅地理位置时影响因子众多,每种因子影响权重的大小受主观意愿影响较大,居住用地的分布相对分散。临近中心性与直线中心性较中介中心性对于土地利用的影响程度大得多,即道路的有效性与可达性对土地利用强度的影响最大,道路节点之间最短路径的通过数量对土地利用的影响相对微弱。

(4)交通路网中心性对土地利用强度的影响程度具有空间异质性。不同地区,自然因素与人文社会因素各不相同,受各地区地形、地价、城市设施布局、政策、历史以及其他因素的影响,土地利用强度与路网中心性的空间异质性也存在差异。沿海港口城市的土地利用除了受交通路网分布的影响较大以外,地形以及城市重大建筑(学校、景区等)也对土地利用作用强烈,尤其是港口的布局情况。因此,建议在道路布局和区域土地利用规划时,在充分考虑一定区域内两者之间的相关关系的基础上,深入关注相关关系的空间异质性,在道路网络中心性高值区,尽量布置与道路网络中心性具有较强相关关系的土地利用类型,最大程度发挥交通路网中心性对土地利用的集聚作用,带动土地利用结构优化升级,促进区域发展。

4.2 讨论目前已有部分学者运用POI数据来描述不同类型的土地利用强度,在重视城市人文社会属性的基础上分析交通路网中心性和土地利用强度之间的相互关系,为城市规划提供了有效的理论依据。基于本文研究结论,对比国内外已有研究成果发现[30, 31],对沿海港口城市的探索有着与大多城市相似的结论,同时也存在着该类城市的特殊性。无论是路网中心性还是土地利用强度的空间分布,沿海港口城市相对值较高的区域具有其他城市趋向于平坦地形特点的同时,更明显地呈现出向港口分布区聚集的特点。其中,中介中心性高值区集中于贯穿多个区的交通主干道。在探索相关关系方面,交通路网与土地利用之间存在着较强的依存关系,但是沿海港口城市陆上交通的发展对土地利用强度的影响稍弱于其他内陆城市。

本研究以青岛市中心城区为例分析交通与土地利用之间的影响情况,并结合已有成果从沿海港口城市方向阐释其特殊性。但这仅仅是对于沿海港口城市的二者关系范式的初步探索,鉴于数据的广泛可得性与科学有效性,未来将通过更多城市的实证研究来测试,深究该类城市交通与土地利用之间的普遍性规律,为城市规划提供更加科学的理论依据。

同时,本研究在利用MCA模型测度交通路网中心性时没有考虑道路等级、道路夹角以及交通流方向对中心性的影响,今后研究中应继续深入。另外,在本文研究的三类用地(居住用地、公共管理与公共服务用地、商业服务业设施用地)和道路与交通设施用地以外,城市建设用地还包括工业用地、物流仓储用地、公用设施用地、绿地与广场用地四类,而POI数据不足以全面准确地表达这四类用地结构与强度,所以未来应将POI数据与遥感数据相结合共同探讨交通对七类城市建设用地的影响,以期获得更细致的研究成果,从而最大程度服务于城市发展。

| [1] |

国际现代建筑学会, 清华大学营建学系. 雅典宪章[J]. 城市发展研究, 2007(5): 123-126. [International Society of Modern Architecture, Department of Construction, Tsinghua University. Athens Charter[J]. Urban Development Studies, 2007(5): 123-126. DOI:10.3969/j.issn.1006-3862.2007.05.022] |

| [2] |

Ding R, Ujang N, Hamid H B, et al. Application of complex networks theory in urban traffic network researches[J]. Networks and Spatial Economics, 2019, 19(4): 1281-1317. DOI:10.1007/s11067-019-09466-5 |

| [3] |

Ding R, Yin J, Dai P, et al. Optimal topology of multilayer urban traffic networks[J]. Complexity, 2019, 1-19. |

| [4] |

Ding R, Ujang N, Hamid H B, et al. Detecting the urban traffic network structure dynamics through the growth and analysis of multilayer networks[J]. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2018, 503: 800-817. DOI:10.1016/j.physa.2018.02.059 |

| [5] |

Wang P. Traffic network optimization in adjacent areas of chengdu's comprehensive transportation hubs[J]. Collaborative and Social Computing, 2019, 1(1): 1-5. |

| [6] |

Chang X, Li H, Rong J, et al. Determining the appropriate lane width at urban signalised intersections: A case study in Beijing[J]. IET Intelligent Transport Systems, 2019, 13(12): 1785-1791. DOI:10.1049/iet-its.2018.5401 |

| [7] |

Ding R, Ujang N, Hamid H, et al. Detecting the urban traffic network structure dynamics through the growth and analysis of multilayer networks[J]. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2018, 503: 800-817. DOI:10.1016/j.physa.2018.02.059 |

| [8] |

陶伟, 古恒宇, 陈昊楠. 路网形态对城市酒店业空间布局的影响研究: 广州案例[J]. 旅游学刊, 2015, 30(10): 99-108. [Tao Wei, Gu Hengyu, Chen Haonan. Research on the influence of road network form on the spatial layout of urban hotel industry: Guangzhou case[J]. Tourism Journal, 2015, 30(10): 99-108.] |

| [9] |

黄天宇, 谭爱华. 城市发展交通先行——中新广州知识城至中心城区快速通道建设的意义及难点思考[J]. 中国勘察设计, 2020(11): 96-100. [Huang Tianyu, Tan Aihua. The significance and difficulties of the construction of the expressway from the knowledge city of Guangzhou to the central city in China[J]. China Survey and Design, 2020(11): 96-100. DOI:10.3969/j.issn.1006-9607.2020.11.024] |

| [10] |

张宸铭, 高建华, 黎世民, 等. 基于路网可达性的城市空间形态集聚分形研究[J]. 地理研究, 2018, 37(12): 2528-2540. [Zhang Chenming, Gao Jianhua, Li Shimin, et al. Fractal research on urban spatial morphology agglomeration based on road network accessibility[J]. Geographical Research, 2018, 37(12): 2528-2540.] |

| [11] |

张志斌, 陈龙, 张亚丽, 等. 兰州市轨道交通对城市时空格局影响初探[J]. 西北民族大学学报(自然科学版), 2019, 40(2): 66-74. [Zhang Zhibin, Chen Long, Zhang Yali, et al. The impact of rail transit on urban spatial and temporal pattern in Lanzhou[J]. Journal of Northwest University for Nationalities (Natural Science Edition), 2019, 40(2): 66-74.] |

| [12] |

赵雪娟. 基于MFD和MPC的城市交通路网区域协调控制算法研究[D]. 北京: 北京交通大学, 2019: 44-57. [Zhao Xuejuan. Research On Regional Coordination Control Algorithm of Urban Traffic Network Based on MFD and MPC[D]. Beijing: Beijing Jiaotong University, 2019: 44-57.]

|

| [13] |

翟炜. 城市总体规划中功能区与交通网匹配研究[D]. 北京: 清华大学, 2017: 1-116. . [Zhai Wei. Research on the Matching of Functional Areas and Transportation Networks in Urban Master Planning[D]. Beijing: Qinghua University, 2017: 1-116. .]

|

| [14] |

胡立伟, 赵雪亭, 杨锦青, 等. 基于双层规划的城市交通拥塞疏导优化研究[J]. 交通运输系统工程与信息, 2021, 21(5): 222-227, 234. [Hu Liwei, Zhao Xueting, Yang Jinqing, et al. Urban traffic congestion grooming optimization based on bi-level programming[J]. Transportation system engineering and information, 2021, 21(5): 222-227, 234.] |

| [15] |

Dehaghani K R, Naderan A, Rahimov K. A New method to calculate the robust index of urban traffic network[J]. Journal of Social Science and Humanities, 2020, 2(3): 1-9. |

| [16] |

Dimitriou L, Stathopoulos A. Capturing system-wide magnitude of earthquakes' effects on urban traffic networks[J]. IFAC PapersOnLine, 2016, 49(3): 243-248. |

| [17] |

Jia K K, Xue Y, Cheng J, et al. The influence of different types of community on the urban traffic network[J]. International Journal of Education and Management, 2016, 1(3): 66-68. |

| [18] |

苏凯强. 出租车轨迹时空特征及与街道网络中心性相关分析[D]. 开封: 河南大学, 2020: 56-74. [Su Kaiqiang. Spatial and temporal Characteristics of Taxi Trajectory and Its Correlation with Street Network Centrality[D]. Kaifeng: Henan University, 2020: 56-74.]

|

| [19] |

杨君, 何欢, 胡巧莲, 等. 基于路网密度的城市功能用地空间分布相关性研究——以益阳市中心城区为例[J]. 经济地理, 2018, 38(12): 97-103. [Yang Jun, He Huan, Hu Qiaolian, et al. Research on the spatial distribution correlation of urban functional land based on road network density-Taking the central urban area of Yiyang City as an example[J]. Economic Geography, 2018, 38(12): 97-103.] |

| [20] |

刘尔辉, 陈海伟, 曾莉莉, 等. 宜居城市理念下地铁站点综合体交通规划[J]. 交通与运输, 2021, 37(5): 81-86. [Liu Erhui, Chen Haiwei, Zeng Lili, et al. Traffic planning of subway station complex under the concept of livable city[J]. Transportation and Transportation, 2021, 37(5): 81-86.] |

| [21] |

冯红霞. 山地城市交通与地形及土地利用协调方法研究[D]. 西安: 长安大学, 2014: 130-173. . [Feng Hongxia. Research on the Coordination Method of Mountainous Urban Traffic, Topography and Land Use[D]. Xi'an: Chang'an University, 2014: 130-173.]

|

| [22] |

孙芳. 基于海绵城市的城市道路系统化设计研究[D]. 西安: 西安建筑科技大学, 2015: 27-34. . [Sun Fang. Research on Urban Road Systematic Design Based on Sponge City[D]. Xi'an: Xi'an University of Architecture and Technology, 2015: 27-34.]

|

| [23] |

申凤". 密路网, 小街区" 规划模式在昆明呈贡新区核心区的适用性研究[D]. 昆明: 昆明理工大学, 2014: 105-169. [Shen Feng. Study on the Applicability of' Mi Road Network, Small Block' Planning Model in the Core Area of Chenggong New District, Kunming[D]. Kunming: Kunming University of Technology, 2014: 105-169.]

|

| [24] |

杨鹏飞, 谢浩东. 基于城市空间特征下的长沙交通路网模式优化[J]. 华中建筑, 2018, 36(4): 102-105. [Yang Pengfei, Xie Haodong. Changsha traffic network model optimization based on urban spatial characteristics[J]. Huazhong Building, 2018, 36(4): 102-105.] |

| [25] |

查凯丽, 彭明军, 刘艳芳, 等. 武汉城市圈路网通达性与经济联系时空演变及关联分析[J]. 经济地理, 2017, 37(12): 74-81, 210. [Cha Kaili, Peng Mingjun, Liu Yanfang, et al. Spatial-temporal evolution and correlation analysis of road network accessibility and economic linkage in Wuhan metropolitan area[J]. Economic Geography, 2017, 37(12): 74-81, 210.] |

| [26] |

龙飞, 戴学锋, 虞虎. 基于路网形态的上海住宿业空间布局特征[J]. 地理科学, 2021, 41(9): 1569-1577. [Long Fei, Dai Xuefeng, Yu Hu. Spatial layout characteristics of Shanghai accommodation industry based on road network form[J]. Geographical Science, 2021, 41(9): 1569-1577.] |

| [27] |

肖晨, 何跃齐, 赵嘉伟, 等. 城市轨道交通路网建模中路径搜索算法的实现[J]. 铁路通信信号工程技术, 2021, 18(9): 49-53. [Xiao Chen, He Yueqi, Zhao Jiawei, et al. Implementation of path search algorithm in urban rail transit network modeling[J]. Railway communication signal engineering technology, 2021, 18(9): 49-53.] |

| [28] |

杨迪, 蔡怡然, 王鹏, 等. 基于改进谱聚类算法的交通区域划分方法[J]. 计算机工程与设计, 2021, 42(9): 2478-2484. [Yang Di, Cai Yiran, Wang Peng, et al. Traffic area division method based on improved spectral clustering algorithm[J]. Computer Engineering and Design, 2021, 42(9): 2478-2484.] |

| [29] |

张艺帆. 基于Q-学习演化博弈模型的区域交通优化方法研究[D]. 北方工业大学, 2021: 48-66. [Zhang Yifan. Research on Regional Traffic Optimization Method Based on Q-Learning Evolutionary Game Model[D]. North China University of Technology, 2021: 48- 66.]

|

| [30] |

Wang F, Antipova A, Porta S. Street centrality and land use intensity in Baton Rouge, Louisiana[J]. Journal of Transport Geography, 2010, 19(2): 285-293. |

| [31] |

Li Qiumeng, Zhou Suhong, Wen Ping. The relationship between centrality and land use patterns: Empirical evidence from five Chinese metropolises[J]. Computers, Environment and Urban Systems, 2019, 78: Article 101356. |

| [32] |

张锦宗, 朱瑜馨, 马爱峰. 山东省城市职能分类探讨[C]//2006年中国可持续发展论坛——中国可持续发展研究会2006学术年会区域可持续发展的创新模式专辑. 中国可持续发展研究会: 中国可持续发展研究会, 2006: 175-179. [Zhang Jinzong, Zhu Yuxin, Ma Aifeng, Shandong Province Urban Function Classification Discussion[C]//2006 China Forum on Sustainable Development-China Society for Sustainable Development 2006 academic annual regional sustainable development innovation mode album. China Society for Sustainable Development: China Society for Sustainable Development, 2006: 175-179.]

|

| [33] |

王振, 张志敏, 禚保玲. 基于多源数据的青岛市中心城区城市特征研究[C]//共享与品质——2018中国城市规划年会论文集(05城市规划新技术应用), 2018: 123-138. [Wang Zhen, Zhang Zhimin and Baoling. Research on urban characteristics of central urban areas in Qingdao based on multi-source data[C]// Sharing and Quality-2018 China Urban Planning Annual Conference Papers (05 New Urban Planning Technology Application), 2018: 123-138.]

|

| [34] |

禹文豪, 艾廷华. 核密度估计法支持下的网络空间POI点可视化与分析[J]. 测绘学报, 2015, 44(1): 82-90. [Yu Wenhao, Ai Tinghua. Visualization and analysis of POI points in cyberspace supported by kernel density estimation method[J]. Journal of Surveying and Mapping, 2015, 44(1): 82-90.] |

| [35] |

Daniel P. McMillen. Geographically weighted regression: The analysis of spatially varying relationships[J]. American Journal of Agricultural Economics, 2004, 86(2): 554-556. |

| [36] |

Gehl J. Life Between Buildings: Using Public Space[M]. Koch, J, trans. New York: Van Norstrand Reinhold, 2011: 13-29.

|

| [37] |

扬·盖尔, 张学, 杨磊. 回归人性化城市——扬·盖尔专访[J]. 城市环境设计, 2017(1): 235-237. [Yang Geer, Zhang Xue, Yang Lei. Return to the humanized city-Yang Geer interview[J]. Urban Environmental Design, 2017(1): 235-237.] |