2. 福建师范大学 环境科学与工程学院, 福州 350117;

3. 广州市社会科学院, 广州 510410;

4. 中山大学 地理科学与规划学院, 广州 510006

2. College of Environmental Science and Engineering, Fujian Normal University, Fuzhou 350117, China;

3. Guangzhou Academy of Social Sciences, Guangzhou 510410, China;

4. School of Geography and Planning, Sun Yat-sen University, Guangzhou 510006, China

城市产业用地是城镇范围内第二、三产业用地,是城镇居民生产与生活的重要载体[1]。改革开放以来,中国城市产业活动经历了快速扩张,第二、三产业增加值占国内生产总值的比重由1978年的72.30% 增至2020年的92.30%。在经济发展阶段由传统向现代模式的转变过程中,产业结构演化迫使土地资源及其它资源在各产业间重新分配和组合[2-4],深刻影响着经济发展和城市空间结构。因此,研究城市产业用地供应规模和结构时空特征及机制,有助于掌握经济发展和城市空间增长的实际方向,对产业转型升级和土地利用优化调整具有参考价值。

2003年以来,中国将土地政策纳入宏观调控体系,使土地供给与宏观经济调控相一致,这深刻影响着地方GDP、投资以及房地产等[5]。在此背景下,人文地理学和土地管理学等研究者利用统计资料详细探讨中国土地整体供应规模时序变化,并揭示东中西三大经济区供地规模的差异[6, 7]。部分研究基于土地管理部门提供的某种宗地供应数据,采用空间分析方法探讨国内部分大城市居住[8]和商业[9]等类型供地规模时空特征。近年来,随着信息技术的发展,部分研究爬取中国土地市场网土地供应结果公告,比较不同发展阶段城市供地规模,并基于土地用途视角分析不同发展阶段城市供地结构的差异[10-12]。有研究基于该数据将工业用地所属行业重新归类为食品轻纺业、原材料工业、加工工业和高新技术产业等类型,揭示案例城市供地结构时序变化和空间分布特征[13, 14]。关于供地影响因素方面,有研究利用计量模型探讨中国式“GDP锦标赛”的晋升[6]、财政分权[15, 16]、人口增长[7]、市场化[11-16]、全球化[2]、产业结构演变[10]和城市间相互作用[16]等因素对土地供应的影响。另有研究定性分析体制环境变化与行政区划调整[17-19]、城市规划与土地管理[20-23]、产业间共生互动[24]和产业生命周期[25]等因素对土地供应的影响。

总体来看,现有研究详细探讨了中国土地整体供应或案例城市某种用途土地供应规模时空特征,并比较了供地结构的区域差异和时序变化,对土地供应的理解研究较为丰富,但较少基于更细行业尺度深入探讨案例城市产业用地供应比重变化趋势、空间差异和组合类型等,对供地影响机制的理解可能也不够深刻。作为中国城镇化和经济发展速度最快的城市之一,广州土地供应为其社会经济发展提供有力支撑,但也消耗了大量的生态用地,土地供给紧缺与产业发展用地需求增长之间的矛盾关系在中国超大和特大城市中具有代表性。如何有效利用土地资源为可持续发展提供保障是广州值得探讨的问题。

鉴于此,本文采用python爬取广东省自然资源厅2007 —2020年土地供应结果公告,利用数理统计和空间统计等方法详细揭示广州城市产业用地供应规模和结构的时空特征,并从政策工具引导机制、土地市场机制、集聚扩散机制、产业互动机制、产业生命周期机制和特殊的城市本底机制等方面构建一个解释框架。研究结果可进一步充实中国土地利用与经济发展关系,同时为广州以及中国其他超大和特大城市产业转型升级和土地利用优化调整提供参考。

1 数据来源与研究方法 1.1 数据来源自2007年起,广东省自然资源厅公布土地供应所属行业等信息,故本文利用python爬取2007—2020年广州土地供应结果6850条信息。该公告可反映政府与企业、个人和其他组织在中国土地一级市场上的真实国有建设用地交易结果,可体现宗地用途和所属行业。根据用地的“生产性、经营性、服务性”特性和研究需要,本文剔除线性工程设施和城镇内部道路等用地,保留了土地供应结果4535条。此外,2007—2020年广州部分镇街行政区划发生变化,且部分宗地跨镇街,故对部分镇街进行归并,最后确定了156个分析单元。为了详细分析供地规模和结构的空间差异,本文将广州城市空间划分为中心城区、近郊区和远郊区,所包含的分析单元数分别为94个、32个、30个[26, 27]。此外,交易记录中的宗地所属行业类型繁多,根据《国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)》,将宗地原属行业重新归并为46类。其中,第二产业有农副食品加工、食品制造、饮料制造、烟草制品、纺织、纺织服装鞋帽制造、皮革毛皮羽毛(绒)及其制造、木材加工及木竹藤棕草制品、家具制造、造纸及纸质品、印刷业和记录媒体的复制、文教体育用品制造、石油加工炼焦及核燃料加工、化学原料及化学制品、医药制造、化学纤维制造、橡胶塑料制品、非金属矿物制品、黑色金属冶炼及压延加工、有色金属冶炼及压延加工、金属制品、通用设备制造、专用设备制造、汽车制造、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造、电气机械及器材制造、计算机通信和其他电子设备制造、仪器仪表及文化办公用品机械制造、废弃资源和废旧材料回收加工、电热燃气及水生产供应、建筑等31类。第三产业有批发和零售、交通运输仓储和邮政、住宿和餐饮、信息传输、软件和技术服务、商务金融、房地产、租赁、科学研究和技术服务、水利环境和公共设施管理、居民服务修理和其他服务、教育、卫生和社会工作、文化体育和娱乐、公共管理社会保障和社会组织、国际组织等15类。

1.2 研究方法(1)空间统计分析

为了反映2007—2020年广州城市产业供地总规模空间特征,本文采用了空间自相关分析和冷热点分析。空间自相关分析是根据分析单元位置和分析单元属性值来度量供地总规模的空间分布模式。为了进一步体现分析单元高低属性值在空间上聚类的位置,根据空间自相关分析结果,利用冷热点分析比较每个分析单元属性值及其相邻分析单元属性值的局部总和与所有分析单元属性值的总和。

(2)层次聚类分析

为了深入反映广州城市产业供地结构的空间特征和经济体系中各产业部门之间的内在联系,本文采用了层次聚类分析探讨各镇街供地组合。该方法是基于每个镇街各行业供地比重,用欧氏距离平方度量镇街之间的距离,以判别镇街供地结构的相似性或亲疏程度,最后得到一个能反映镇街之间亲疏关系的分类系统。

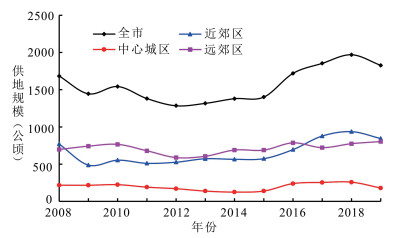

2 广州城市产业供地规模时序变化和空间差异 2.1 全市供地规模总体波动性上升,不同圈层供地规模存在差异为了显示供地规模时序变化的平稳性,本文分别计算了全市以及中心城区、近郊和远郊3个圈层供地规模3年滑动平均值,并绘制了时序变化曲线(图 1)。结果显示,广州供地规模总体呈波动上升,依次经历了较明显的波动下降(2008—2015年)和波动上升(2015—2019年)。近郊也是这种变化趋势。但中心城区供地规模总体呈波动下降,依次经历了较明显的缓慢下降(2008—2014年)和波动上升(2014—2019年)。远郊供地规模阶段性变化不明显,但总体在上升。上述供地规模变化在一定程度上反映了2007 —2020年生产要素向广州郊区集聚较明显,促进了产业用地供应。

|

图 1 2007—2020年广州城市产业供地规模变化 Fig.1 Scale of Industrial Land Supply in Guangzhou from 2007 to 2020 |

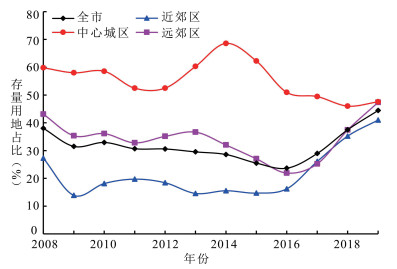

为了反映广州城市产业用地供应来源的时序变化,本文分别计算了全市、中心城区、近郊和远郊存量用地占供地规模比重的3年滑动平均值。结果显示,全市供地规模中来自存量用地的占比总体呈波动上升,依次经历波动下降(2008—2016年)和快速上升(2016—2019年)。近郊和远郊存量用地占比变化态势与全市基本相似。中心城区存量用地占比总体呈波动下降,依次经历了波动上升(2008— 2014年)和快速下降(2014—2019年)(图 2)。这说明广州城市产业发展对存量用地供应的依赖性明显增强。主要原因是土地资源日益紧缺,迫使地方政府通过城市更新改造挖掘低效用地以满足经济发展需求。值得注意的是,3个圈层土地资源稀缺性存在差别,中心城区供地总规模中存量用地占比明显高于近郊和远郊。

|

图 2 2007—2020年广州城市产业供地中存量用地占比变化 Fig.2 Proportion of Urban Inventory Land in Industrial Land Supply in Guangzhou from 2007 to 2020 |

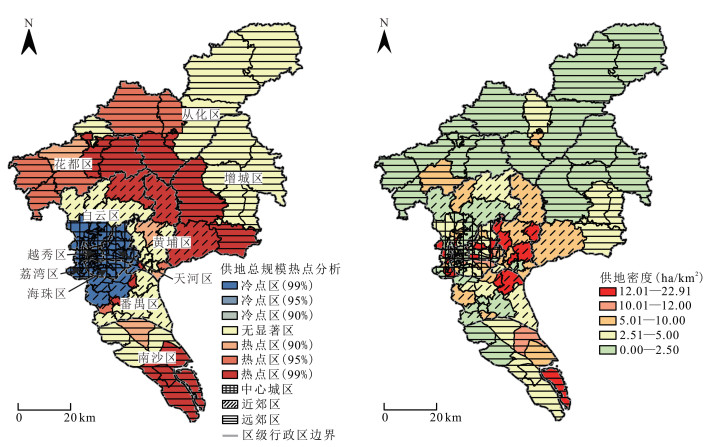

空间相关分析结果显示,广州供地总规模莫兰指数达到了0.2176(P=0.000),呈明显集聚现象(图 3)。供地规模热点镇街集中分布在近郊与远郊相交处和南沙区等。这些镇街是中新知识城、空港经济区、增城开发区和南沙开发区等重要组成部分,供地规模较大。在“南拓、北优、东进、西联、中调”城市空间发展战略指引下,中新知识城和增城开发区是“东进”的桥头堡,南沙开发区是“南拓”的重点区和城市副中心。空港经济区处于“北优”区域,有临空型先进制造业基地和国际物流服务中心。供地规模冷点镇街集中分布在中心城区及其周边镇街。这些镇街现有开发强度较高,在“中调”指引下,供地总规模普遍较小。从单位行政区面积内的供地总规模来看,重点开发区内多数镇街供地强度较高,供地强度较小的镇街集中在广州北部和中心城区。

|

图 3 广州城市产业供地总规模冷热点和供地密度 Fig.3 Cold-hot Spot and Density of Industrial Land Supply |

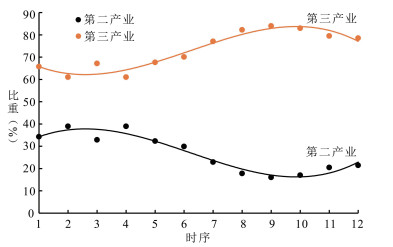

为了消除不稳定性波动,同样计算第二、三产业和各行业供地占比的3年滑动平均值,并绘制变化趋势线。结果发现,全市第二产业供地比重明显下降,第三产业供地比重明显增加(图 4)。其中,第三产业供地比重一直远高于第二产业,且与第二产业供地比重的差距在拉大。这说明2007—2020年广州经济结构明显地向服务业转型。这与广州城市总体规划中确定的城市性质和职能密切关联。从时序变化趋势来看,第二和三产业供地比重分别表现为先升后降再升、先降后升再降,波动较明显。

|

图 4 广州第二和三产业供地比重变化趋势 Fig.4 Trend of Land Supply Proportion of Secondary and Tertiary Industries |

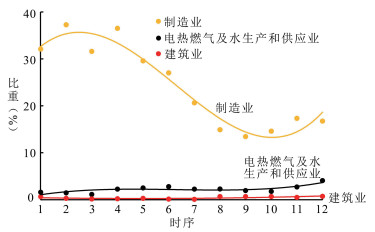

从第二产业内三大类产业来看,制造业供地比重总体降低,电热燃气及水生产供应和建筑等2种行业供地比重总体略有增加(图 5)。主要原因是广州社会经济发展正迈向高级发展阶段,主要经济部门从制造业转向服务业,制造业扩张放缓。同时,人口和经济规模的快速扩张,需要配套市政设施,而建筑业快速发展保障了产业转型升级和各种基础设施建设。从时序变化趋势来看,制造业和电热燃气及水生产和供应业供地比重均经历了先升后降再升,波动较明显,建筑业供地比重经历了先降后升。

|

图 5 广州第二产业内部三大行业供地比重变化趋势 Fig.5 Trend of Land Supply Proportion of Three Main Sectors in Secondary Industries |

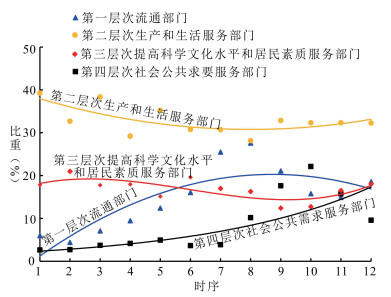

第三产业门类繁多,范围较广,可进一步归类为四个层次:第一层次流通部门、第二层次生产和生活服务部门、第三层次提高科学文化水平和居民素质服务部门、第四层次社会公共需求服务部门[28]。图 6显示,全市第二层次生产和生活服务部门供地比重总体下降,其他3个层次供地比重总体上升。这说明2007—2020年广州生产和生活服务部门扩张较缓慢,但交通枢纽和商贸职能更加突出,且提供公共产品的服务、科技研发和教育卫生等行业扩张速度较快。主要原因是广州根据经济发展基础和发展定位强化国际交通枢纽、国际商贸中心和华南地区科教文化中心等职能。从时序变化趋势来看,流通部门供地比重经历了先升后降,生产和生活服务部门供地比重变化与流通部门相反,提高科学文化水平和居民素质服务部门供地比重经历了先升后降再升,社会公共需求服务部门供地比重则表现出持续上升。

|

图 6 第三产业四大层次部门供地比重变化趋势 Fig.6 Trends in the Proportion of Land Supply in Four Major Levels of Tertiary Industry |

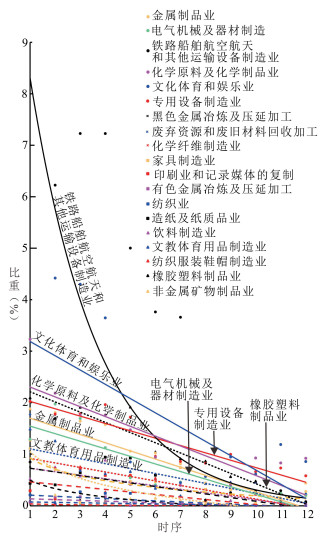

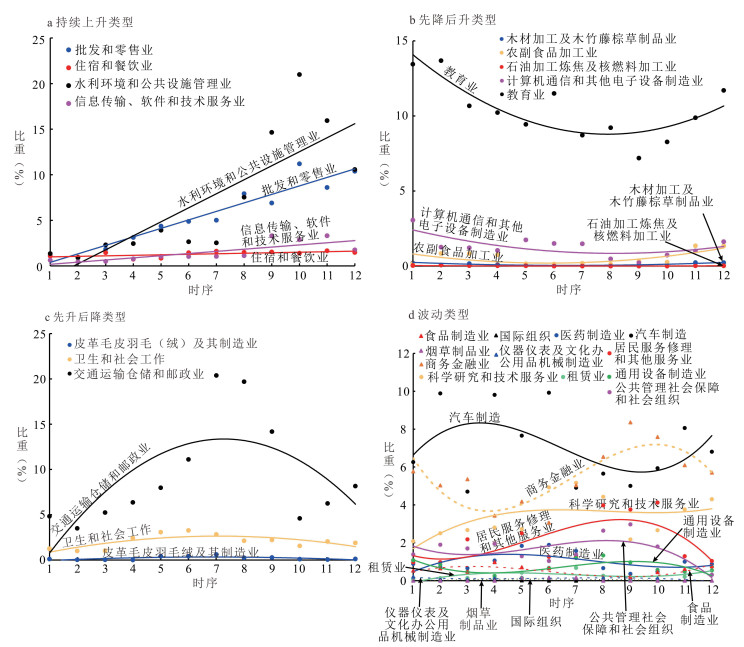

2007—2020年,广州不断推动产业转型升级,根据发展定位在产业政策和用地政策等方面支持服务业和高端制造业发展,控制低端制造业发展。此外,不同行业发展所处的生命周期不同,供地占比变化趋势呈现一定的差异。不包括前述电热燃气及水生产和供应业、建筑业,按照44个行业统计,全市制造业和服务业内部不同行业供地比重变化趋势可划分如下五大主要类型(图 7和图 8)。

|

图 7 广州不同行业供地比重持续下降类型 Fig.7 Continuous Decline in Land Supply Proportion of Different Sub-Sectors in Guangzhou 注:因空间有限,本文仅标识部分供地比重趋势线所对应的行业名称。此外,因房地产业供地占比明显高于其他行业,若绘制其变化趋势线则会难以识别其他行业变化,故未体现房地产业供地占比变化趋势。 |

|

图 8 广州不同行业供地比重变化趋势其他4种类型 Fig.8 Other Six Trend Types of in Land Supply Proportion of Different Sub-Sectors in Guangzhou |

(1)持续下降类型,包括了饮料制造、纺织、纺织服装鞋帽制造、家具制造、造纸及纸质品、印刷业和记录媒体的复制、文教体育用品、化学原料及化学制品、化学纤维制造、橡胶塑料制品、非金属矿物制品、黑色金属冶炼及压延加工、有色金属冶炼及压延加工、金属制品、专用设备制造、铁路船舶航空航天和其他运输设备制造、电气机械及器材制造、废弃资源和废旧材料回收加工等18种制造业以及文化体育和娱乐、房地产等2种服务业。

(2)持续上升类型,包括了批发和零售、住宿和餐饮、水利环境和公共设施管理、信息传输、软件和技术服务等4种服务业。

(3)先降后升类型,包括了木材加工及木竹藤棕草制品、农副食品加工、石油加工炼焦及核燃料加工、计算机通信和其他电子设备制造等4种制造业和教育业。

(4)先升后降类型,包括了皮革毛皮羽毛(绒)及其制造、卫生和社会工作、交通运输仓储和邮政等3种行业。

(5)波动类型,包括了通用设备制造、仪器仪表及文化办公用品机械制造、食品制造、国际组织、汽车制造、医药制造、科学研究和技术服务、居民服务修理和其他服务、公共管理社会保障和社会组织、烟草制品、租赁、商务金融等12种行业。

总体而言,持续下降类型行业较多,多为传统制造业。持续上升类型行业主要为服务业。先降后升和先升后降等2个类型所涉及到的制造业也多为传统制造。波动类型中制造业与服务业的行业数量相当,这些行业供地占比变化趋势不明显。

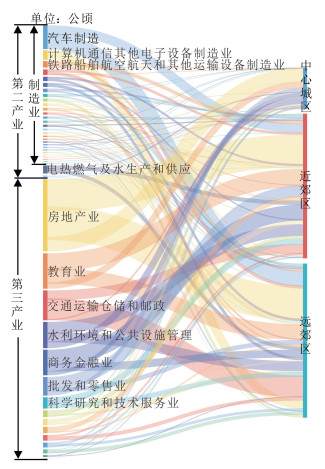

3.5 中心城区、近郊和远郊供地结构均以服务业为主,且房地产占比最高,但存在一定差异由于不同行业支付地租能力的不同,同时在基准地价和土地供应计划等方面影响下,中心城区、近郊和远郊供地结构存在一定的差异(图 9)。三大圈层供地结构均以第三产业为主,但中心城区地价整体较高,支付地租能力较强的第三产业供地比重明显高于近郊和远郊。此外,制造业和建筑业支付地租能力较弱,其在中心城区供地比重均低于近郊和远郊。中心城区是社会经济活动高度集聚区,市政设施需求量较大,电热燃气及水生产和供应业供地比重高于近郊,而部分电热燃气及水生产和供应企业占地较大,通常集中在远郊,故该行业在远郊供地比重高于其他2个圈层。具体来看,中心城区和近郊供地结构中比重位居前5的行业均为房地产、水利环境和公共设施管理、教育、商务金融、批发和零售等服务业。但与中心城区相比,近郊明显存在较多的制造业行业供地。远郊供地结构中除了房地产、交通运输仓储和邮政、教育、水利环境和公共设施管理等4种服务业占比较高之外,汽车制造占比也较高。

|

图 9 广州市三大圈层城市产业供地结构 Fig.9 Land Supply Structure in Central Urban, Suburban and Outer Suburban of Guangzhou |

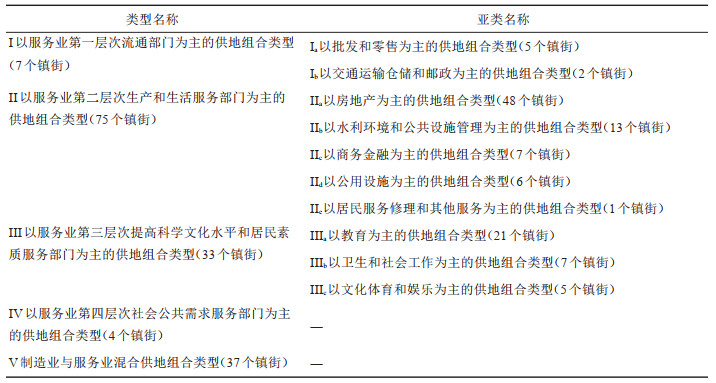

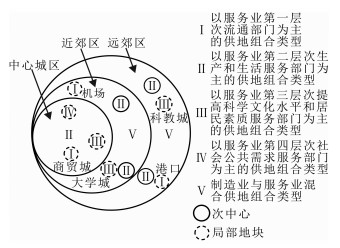

前述研究反映了第二、三产业及其内部不同行业在中心城区、近郊和远郊的供地占比差异,难以体现较小空间尺度分析单元的供地结构差异。为了深入研究广州土地供应规律性,本文探讨了其供地组合类型。该组合类型是各种行业供地结合成的整体,且以某种行业部门为主导,同一组合类型内镇街供地结构较相似。结果显示,2007— 2020年广州各镇街城市产业供地组合类型可划分如下5大类,10个亚类(表 1)。

| 表 1 广州城市产业供地组合类型 Tab.1 Combination Types of Land Supply in Guangzhou |

该类型包括2个亚类。其中,Ia以批发和零售为主的供地组合类型,镇街主要位于中心城区,批发和零售业供地比重明显较高。Ib以交通运输仓储和邮政为主的供地组合类型,镇街主要分布在近郊或远郊,航空运输业或港口运输业供地比重明显高于其他行业。

4.2 以服务业第二层次生产和生活服务部门为主的供地组合类型该类型包括5个亚类,集中在中心城区以及外围城区。其中,IIa以房地产为主的供地组合类型,镇街数量最多,特别是广佛交界处,房地产业供地占比远高于其他行业。IIb以水利环境和公共设施管理为主的供地组合类型,镇街水利管理、生态保护、环境治理和公共设施管理行业供地比重较高。IIc以商务金融为主的供地组合类型,镇街商务金融业供地比重较高。IId以公用设施为主的供地组合类型,镇街市政服务业供地比重较高。IIe以居民服务修理和其他服务为主的供地组合类型,镇街服务居民日常生活的行业供地占比较高。

4.3 以服务业第三层次提高科学文化水平和居民素质服务部门为主的供地组合类型该类型可划分为3个亚类,镇街数量较多。其中,IIIa以教育为主的供地组合类型,镇街主要分布在中心城区和近郊,中小学或高等院校等教育设施供地占比明显高于其他行业。IIIb以卫生和社会工作为主的供地组合类型,镇街集中在中心城区,医疗卫生机构或社会福利机构供地占比较高。IIIc以文化体育和娱乐为主的供地组合类型,镇街主要分布中心城区和远郊,文化体育和娱乐业供地占比较高。

4.4 以服务业第四层次社会公共需求服务部门为主的供地组合类型该类型镇街数量较少,集中在中心城区,公共管理社会保障和社会组织供地比重明显高于其他行业。

4.5 制造业与服务业混合供地组合类型该类型镇街数量较多,主要分布在近郊和远郊,服务业配套制造业,服务业供地与制造业供地相混合。

综上,广州镇街供地组合类型以服务业第二层次生产和生活服务部门为主,服务业中的房地产和教育引导全市城市产业用地供应。全市镇街服务业供地组合类型空间分布格局总体呈现出以市中心城区为主中心、以近郊和远郊区级中心城区为次中心(图 10)。

|

图 10 广州城市产业供地组合类型空间示意图 Fig.10 Schematic Diagram of Spatial Distribution of Land Supply Combination Types in Guangzhou |

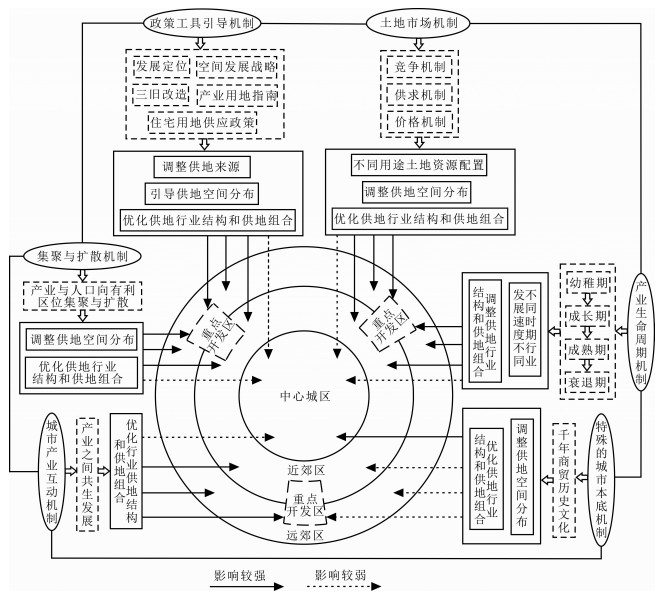

广州各镇街不同行业供地规模占比存在差异,形成了不同供地组合类型,其内在原因可从政策工具引导机制、土地市场机制、集聚扩散机制、产业互动机制、产业生命周期机制和特殊的城市本底机制等6个方面解释(图 11)。

|

图 11 广州城市产业供地机理 Fig.11 Land Supply Mechanism of Guangzhou |

尽管中国城市产业用地供应深受经济增长的积极影响,但事实上以经济建设为主要考核的政治晋升激励促使地方政府通过城市规划、空间发展战略和土地政策等政策工具引导土地供应。这些政策工具对广州城市产业用地供应的具体作用如下:

自2005年以来,国务院批复了广州两版(2001—2010年、2011—2020年)总规。第2版市域城镇建设用地规模较第1版增加了619 km2。此外,第2版明确提出积极推动外围城区和重点开发区建设。该规划不仅促进了供地规模的增加,也促使供地向重点开发区集聚。两版总规对广州发展定位均明确了商贸中心、综合交通枢纽、科教文化中心和高新技术产业基地等主要职能。故土地供应倾向于上述职能所涉及的行业,促进了部分镇街供地组合类型形成以批发和零售、交通运输仓储和邮政、教育、卫生、文化体育和娱乐等行业为主。

受“中调”和“西联”影响,广州中心城区部分功能外迁,现代服务业快速发展,西部重点建设广佛都市中心居住新城金沙洲和白鹅潭商务商业中心等,促进了中心城区以服务业第二层次生产和生活服务部门为主的供地组合类型的形成。“东进”和“南拓”明显刺激了东部和南部重点开发区先进制造、港口运输、房地产等行业供地,多数镇街供地组合类型主要以制造业和服务业混合为主,少数镇街供地组合类型以交通运输仓储和邮政业或房地产业或教育业为主。“北优”则是坚持生态优先,打造空港经济区,发展良口旅游新城和从化新城,多数镇街供地组合类型以制造业和服务业混合为主,少数镇街供地组合类型以水利环境和公共设施管理或文化体育和娱乐为主。

为了促进房地产市场平稳健康发展,广州在2007和2010年相继出台“穗七条”和“穗八条”,而后编制了《2017—2021年住宅用地供应计划》。这些土地政策不仅有助于广州供地结构形成以房地产为主,还影响了中心城区、近郊和远郊房地产业供地规模的差异。此外,为了保障产业转型升级,广州制定了相适应的差别化土地供应政策。如:《广州市产业用地指南(2007年、2009年、2013年和2018年版)》提出控制低端制造业用地供应,保障战略性新兴产业和生产性服务业用地供应。2018年版指南还通过鼓励新建工业制造及仓储项目在工业园区及物流园区内选址以及生产性服务业在生产性服务园区内选址以指导城市产业用地空间布局。随着城市建设的发展,广州新增建设用地空间资源日益紧缺。通过征收储备、自主改造和合作改造等模式,广州大力推动城市更新以统筹解决产业发展用地。广州城市更新大致经历了2009年以前的初步探索阶段、2009—2014年的三旧改造阶段、2015—2018年的全面推进阶段和2019年起的高质量发展阶段。更新改造后的用地主要为引进高端、高附加值产业腾出空间,促进形成以服务经济为主体的现代产业体系。如:2007—2020年全市改造后的存量用地供应方向以服务业第二层次生产和生活服务部门较多,所占比重为49.81%。

5.2 土地市场机制土地市场机制由价格机制、供求机制和竞争机制构成,其中前两者为土地市场运行机制的核心[29]。在中国,土地市场实际上是由政府控制,因而价格机制中形成机制和运行机制对土地供求关系的调节作用较弱,而价格机制中的价格调控和价格约束、竞争机制、供求机制明显影响着土地资源的配置[29],最终作用于供地规模、结构和空间分布。2000年以来,广州通过价格调控和约束引导中心城区工业企业逐步向外搬迁,专业批发市场在土地价格上涨和周边土地扩张受限等驱动下由中心城区转向外围布局。同时,中心城区原有的工业用地和专业批发市场用地再开发为竞租能力较强的金融、商务办公、封闭式住宅和高端商业等用地。政府招商引入的高端制造业和现代物流仓储业等因竞租能力较低,向近郊和远郊重点开发区集聚。此外,居民住房需求的增加刺激了房地产市场,特别是中心城区。总体来看,土地市场机制促进了中心城区镇街供地组合类型形成以各种服务业为主,近郊和远郊镇街供地组合类型形成以制造业和服务业混合为主。

5.3 集聚扩散机制在城市发展初期,为了追求最大利润和最高效用,企业和人口向城市有利区位集中,不仅促进消费需求的增加,还促进知识外溢、集体创新和专业化分工与协作。伴随着产业和人口的集聚,交易费用的增加或收入和效用的损失,产业和人口向城市有利区位扩散与分离[30]。这种集聚经济与不经济不仅影响产业结构,还对产业空间格局产生影响,最终作用于城市土地利用。在改革开放过程中,国内外相关企业不断向广州集聚,促使各类产业集聚区发展壮大和产业结构不断优化升级,土地供应日益重视现代服务业和高端制造业发展需求。同时,人口快速增加,带动生活性服务业发展,相关产业用地供应也相应增加,特别是在中心城区。然而,社会经济活动及其相关要素空间集中引发中心城区地价快速上涨、交通拥挤和居住环境质量下降等问题。2006年城市总体规划确定中心城区空间发展以“中调”为主,建议中心城区原有的旧村、旧厂和各类产业批发市场等用地再开发改造为现代服务业用地,促进了中心城区镇街供地组合类型形成以各种服务业为主;原工厂和批发市场向城郊等地租较低的区域搬迁,促进了郊区制造业和服务混合供地组合类型的形成。

5.4 城市产业互动机制从系统理论来看,城市内部国民经济的各个产业部门之间相互联系,相互依赖、相互制约,形成以某种产业为主导的区域产业结构模式,且该模式随着经济的发展在不断变化[31]。这种复杂的内在联系使城市内部各种用地之间存在共生和互动耦合关系,即:居住功能空间需要配套教育和医疗等用地,工业功能空间需要配套居住、商务办公和商业等用地[24, 32],影响了城市产业用地供应组合类型。2007 —2020年广州各类开发区发展过程中注重产城融合,大量配套建设居住和公共服务设施等用地,供地组合主要以制造业和服务业混合为主。如:广州中新知识城总规(2010 —2020)确定土地供应以高端产业为主,配套商业公服和居住用地约占30%,配套先进制造业发展的科研类用地约占50%。在“三旧”改造过程中,注重民众对教育、医疗、文化等配套服务设施需求。广州城市更新“十三五”规划提出,采取全面改造的项目用地用于配套公服、市政、绿地等公益性设施的用地面积占比不低于30%。

5.5 产业生命周期机制从产业生命周期理论来看,城市内部各产业处于不同发展阶段。从幼稚期到成长期,产品市场需求一直保持增长,产业扩张速度较快,与其配套产业也得到快速扩张,产业集聚较为明显;至成熟期到衰退期,产品市场需求增长率不高甚至下降,产业及其配套产业发展趋于稳定或萎缩,产业扩散较为突出[33]。在此过程中,不同行业扩张速度直接影响产业结构,间接地影响供地规模和结构。2007— 2020年,广州金属制品业、纺织业和橡胶塑料制品业等传统制造业供地占比总体下降。这些产业主要位于近郊和远郊,发展主要处于成熟期,市场增长率不高,企业用地需求较弱。水利环境和公共设施管理业、信息传输、软件和技术服务业、科学研究和技术服务业、汽车制造业等部分行业也主要位于近郊和远郊,发展主要处于成长期,产品市场增长率较高,行业扩张较快,土地供应总体增长。

5.6 特殊的城市本底机制广州是岭南文化的中心,务实重商,拥有悠久的商贸历史和文化积淀,有良好的商贸服务业发展环境,是千年商都,建设国际商贸中心是其城市发展目标定位之一。2007—2020年,为了加快国际商贸中心建设,培育商贸业新动能,广州构建都市级、区域级和社区级商业零售网点体系,在城市更新中导入高端商贸资源以推动传统经济贸易业态的转型升级,刺激了中心城区现代商贸行业和相关配套的商务金融业用地供应。同时,近郊和远郊配套的交通运输仓储和邮政业供地增长也较为明显。这种特殊的商贸文化本底促进了供地组合类型以服务业第一层次流通部门为主的形成。

6 结论与讨论利用2007—2020年广东省自然资源厅公布的土地供应结果,本文归纳了广州城市产业用地供应规模和结构时空格局特征,并提出一个解释机制框架。

6.1 结论① 随着经济的发展,广州城市产业用地供应规模总体波动上升,且存量用地占比总体增加,其中近郊和远郊供地来源中存量用地占比上升较明显,重点开发区成为土地供应的重点区域。②在产业结构演变过程中,城市产业用地供应结构也发生相应变化。第二产业供地比重下降较突出,其中制造业供地比重下降明显;第三产业供地占比上升较明显,其中流通和社会公共需求服务部门上升明显,第三产业供地比重一直远高于第二产业;不同行业供地比重变化趋势可分为持续下降、持续上升、先降后升、先升后降、波动等5种类型,其中持续下降类型行业较多,多为传统制造业。③中心城区、近郊和远郊不同行业供地占比存在差异性,但供地结构均以服务业为主;全市供地组合类型以服务业第二层次生产和生活服务部门为主导,其中房地产引导作用明显;其次为第三层次提高科学文化水平和居民素质服务部门,其中教育引导作用较突出。④城市产业用地供应受政策工具引导机制、土地市场机制、集聚扩散机制、产业互动机制、产业生命周期机制和特殊的城市本底机制等方面综合影响。

6.2 讨论(1)理论研究显示,随着经济由低级向高级发展,土地利用方式发生转变,建设用地增长速度放缓[34]。广州城市产业用地供应来源中的存量用地占比变化反映了其社会经济发展对城镇建设用地扩张的依赖性减弱,基本上符合经济发展与城市蔓延的Logistic曲线假说。然而,尽管近郊和远郊土地供应中存量用地占比总体上升,但新增建设用地占比总体偏高。在土地资源日益紧缺的广州,应从近郊和远郊“土地存量”找“发展增量”,以保障产业升级与结构调整,推动经济高质量发展。此外,城市土地利用结构随产业结构调整,当经济发展进入高级或后工业化阶段,第三产业用地比重占主要地位[35]。研究发现广州城市产业用地供应结构变化恰好反映了产业结构与土地利用结构之间的内在联系,也符合其经济发展方向和功能定位。全市镇街供地组合类型体现了经济体系中产业部门主要围绕房地产业和教育业构建产业结构模式,镇街服务业供地组合类型空间分布格局反映了多中心的城市空间结构,值得注意的是,与西方私有制国家不同,中国土地属于公有制,这为国家和地方政府通过政策工具、价格调控和约束等强力干预土地供应市场提供便利[36]。

(2)为了进一步提高土地利用价值,促进广州经济高质量发展,本文提出几点建议,一是加强科技和教育等现代服务业对土地使用模式的引导,改变地产引导的土地更新模式,重点围绕各类开发区,做好土地供应,大力支持战略性新兴产业用地需求。二是由于中心城区人口密集,应严格控制高强度再开发,加强近郊及远郊城市更新,分析重点发展产业与城市更新用地空间的匹配度,建立城市更新产业库和片区更新产业指引。三是确保近郊和远郊重大基础设施和社会民生项目的用地供应,构建优质均衡的综合公共服务体系,以缓解不平衡不充分发展问题。

(3)与以往研究不同,本文详细地探讨了案例城市非农产业内不同行业供地占比时序变化以及供地组合的空间分布。研究发现在理论上充实了城市土地利用与经济发展之间的关系,也反映了城市产业用地供应对城市空间结构的影响,丰富了中国城市产业用地供应内在解释机制;在实践上为广州城市经济高质量发展提出了土地供应的相关政策建议。然而,本研究仍有一些不足之处,有待进一步探讨。一是供应的宗地并未落实到空间具体点,难以精确地刻画供地规模和结构的时空特征。二是受土地供应数据时长的限制,本研究可能未准确地反映经济发展与土地供应规模和结构的关系。

| [1] |

路振华, 张军连, 李宪文, 等. 基于城市土地产业属性的面积分摊计算方法研究——以合肥市为例[J]. 自然资源学报, 2013, 28(3): 517-528. [Lu Zhenhua, Zhang Junlian, Li Xianwen, et al. Study on the computation method for shared area based on the industrial attributes of urban land: A case study of Hefei city[J]. Journal of Natural Resources, 2013, 28(3): 517-528.] |

| [2] |

高金龙, 陈雯. 转型期中国城市用地结构动态演变及其机理——基于长三角51个样本城市的实证研究[J]. 长江流域资源与环境, 2017, 26(4): 540-551. [Gao Jinlong, Chen Wen. Dynamic evolution and its driving mechanism of urban land use restructuring within the transition context: Case study of 51 sample cities in the Yangtze River Delta[J]. Resources and Environment in the Yangtza Basin, 2017, 26(4): 540-551. DOI:10.11870/cjlyzyyhj201704007] |

| [3] |

张浩哲, 杨庆媛. 中国收缩城市土地利用效率及其影响因素研究[J]. 人文地理, 2021, 36(3): 108-116. [Zhang Haozhe, Yang Qingyuan. Urban land use efficiency and influencing factors of shrinking cities in China[J]. Human Geography, 2021, 36(3): 108-116.] |

| [4] |

邓慧慧, 赵晓坤, 李慧榕. 土地资源优化配置如何影响经济效率?来自浙江省"亩均论英雄" 改革的经验证据[J]. 中国土地科学, 2020, 34(7): 32-42. [Deng Huihui, Zhao Xiaokun, Li Huirong. Optimized allocation of land resources and economic efficiency? Empirical evidence from a quasi-natural experiment of "area-based evaluation mechanism" reform in Zhejiang province[J]. China Land Science, 2020, 34(7): 32-42.] |

| [5] |

丰雷, 孔维东. 2003年以来中国土地政策参与宏观调控的实践——特点、效果以及存在问题的经验总结[J]. 中国土地科学, 2009, 23(10): 8-13. [Feng Lei, Kong Weidong. Practices of involving land policies into macroeconomic regulation in China since 2003: Summary on characteristics, effects, and problems[J]. China Land Science, 2009, 23(10): 8-13. DOI:10.3969/j.issn.1001-8158.2009.10.002] |

| [6] |

王小斌, 邵燕斐, 张全红. 地方政府土地出让的影响因素与区域差异研究——基于1999—2011省级面板数据的分析[J]. 武汉理工大学学报(社会科学版), 2015, 28(4): 627-634. [Wang Xiaobin, Shao Yanfei, Zhang Quanhong. Influential factors and regional difference of local government land transfer: Based on 1999—2011 provincial panel data[J]. Journal of Wuhan University of Technology (Social Science Edition), 2015, 28(4): 627-634. DOI:10.3963/j.issn.1671-6477.2015.04.007] |

| [7] |

Jiang M, Xin L, Li X, et al. Spatiotemporal variation of China's state-owned construction land supply from 2003 to 2014[J/OL]. Sustainability, 2016, 8(11): 1137. https://www.mdpi.com/2071-1050/8/11/1137/htm.

|

| [8] |

武文杰, 张文忠, 刘志林, 等. 北京市居住用地出让的时空格局演变[J]. 地理研究, 2010, 29(4): 683-692. [Wu Wenjie, Zhang Wenzhong, Liu Zhilin, et al. Tempo-spatial analysis of the residential land's spatial pattern in Beijing[J]. Geographical Research, 2010, 29(4): 683-692.] |

| [9] |

于伟, 宋金平, 胡志丁. 北京市商业土地出让的时空演变与影响[J]. 经济地理, 2012, 32(1): 109-113. [Yu Wei, Song Jinping, Hu Zhiding. Tempo-spatial patterns and influence of leased commercial land lots in Beijing[J]. Economic Geography, 2012, 32(1): 109-113.] |

| [10] |

周春山, 金万富, 张国俊, 等. 中国国有建设用地供应规模时空特征及影响因素[J]. 地理学报, 2019, 74(1): 16-31. [Zhou Chunshan, Jin Wanfu, Zhang Guojun, et al. Spatio-temporal characteristics and influencing factors of state-owned construction land supply in China[J]. Acta Geographica Sinica, 2019, 74(1): 16-31.] |

| [11] |

Jin W, Zhou C, Zhang G. Characteristics of state-owned construction land supply in Chinese cities by development stage and industry[J/OL]. Land Use Policy, 2020, 96: 104630. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264837719307306.

|

| [12] |

Jin W, Zhou C, Li S, et al. Factors affecting newly increased construction land at different development stages: Evidence from 352 Chinese cities[J]. Environment and Planning B, 2021, 48(2): 358-375. |

| [13] |

饶映雪, 杨吉鑫. 行业分类下武汉市工业用地时空演变分析[J]. 长江流域资源与环境, 2020, 29(7): 1525-1534. [Rao Yingxue, Yang Jixin. Analysis on spatial and temporal evolution of industrial land under industry classification in Wuhan city[J]. Resources and Environment in the Yangtze Basin, 2020, 29(7): 1525-1534.] |

| [14] |

文雯, 周丁扬, 苏珊, 等. 基于行业分类的工业用地演变研究——以北京市为例[J]. 中国土地科学, 2017, 31(11): 32-39. [Wen Wen, Zhou Dingyang, Su Shan, et al. The evolution of industrial land in Beijing during the transitional period: Based on the industrial clarification[J]. China Land Science, 2017, 31(11): 32-39.] |

| [15] |

曹广忠, 袁飞, 陶然. 土地财政、产业结构演变与税收超常规增长——中国"税收增长之谜" 的一个分析视角[J]. 中国工业经济, 2007(12): 13-21. [Cao Guangzhong, Yuan Fei, Tao Ran. Land finance, industrial structure changes and rapid tax revenue growth in China[J]. China Industrial Economy, 2007(12): 13-21.] |

| [16] |

He C, Zhou Y, Huang Z. Fiscal decentralization, political centralization, and land urbanization in China[J]. Urban Geography, 2016, 37(3): 436-457. |

| [17] |

廖和平, 彭征, 洪惠坤, 等. 重庆市直辖以来的城市空间扩展与机制[J]. 地理研究, 2007, 26(6): 1137-1146. [Liao Heping, Peng Zheng, Hong Huikun, et al. Research on dynamic mechanism expansion since the establishment and model of urban spatial of Chongqing municipality[J]. Geographical Research, 2007, 26(6): 1137-1146.] |

| [18] |

吴翊朏, 李郇. 地方政府管治下城市空间拓展——以广州市为例[J]. 人文地理, 2014, 29(4): 52-58. [Wu Yifei, Li Xun. Urban spatial expansion under the local government's governance: A case study in Guangzhou[J]. Human Geography, 2014, 29(4): 52-58.] |

| [19] |

Huang Z, He C, Li H. Local government intervention, firm-government connection, and industrial land expansion in China[J]. Journal of Urban Affairs, 2019, 41: 206-222. |

| [20] |

马学广, 王爱民, 闫小培. 城市空间重构进程中的土地利用冲突研究——以广州市为例[J]. 人文地理, 2010, 25(3): 72-77. [Ma Xueguang, Wang Aimin, Yan Xiaopei. A study on land use conflicts in the urban spatial reconstruction process: A case study of Guangzhou city[J]. Human Geography, 2010, 25(3): 72-77.] |

| [21] |

田俊峰, 王彬燕, 王士君. 东北地区土地利用转型特征测度与机制探索[J]. 经济地理, 2020, 40(9): 184-195. [Tian Junfeng, Wang Binyan, Wang Shijun. Land use transition in Northeast China: Features measurement and mechanism exploration[J]. Economic Geography, 2020, 40(9): 184-195.] |

| [22] |

王丹阳, 纪学朋, 黄贤金. 20世纪90年代以来长江经济带城镇建设用地时空格局演变分析[J]. 现代城市研究, 2018(4): 30-36. [Wang Danyang, Ji Xuepeng, Huang Xianjin. Spatial and temporal pattern analysis of construction land in Yangtze River economic zone since 1990s[J]. Urban Research, 2018(4): 30-36.] |

| [23] |

唐永超, 王成新, 王瑞莉, 等. 基于精明发展的城市扩张与土地利用效益的耦合研究——以济南市主城区为例[J]. 人文地理, 2020, 35(4): 91-98. [Tang Yongchao, Wang Chengxin, Wang Ruili, et al. Coupling research on urban expansion and land use efficiency based on smart development: A case of Jinan's core area[J]. Human Geography, 2020, 35(4): 91-98.] |

| [24] |

张婧, 李诚固, 周国磊, 等. 长春市公共服务设施用地演变格局与机制[J]. 地理学报, 2015, 70(12): 1939-1952. [Zhang Jing, Li Chenggu, Zhou Guolei, et al. The evolution pattern and mechanism of public service facilities lands in Changchun[J]. Acta Geographica Sinica, 2015, 70(12): 1939-1952.] |

| [25] |

谢亚. 企业生命周期视角下产业园区工业用地管控策略研究[D]. 南京: 东南大学, 2018: 13-15. [Xie Ya. Research on Control Strategy for Industrial Land in Industry Park from the Perspective of Corporate Life Cycle[D]. Nanjing: Southeast University, 2018: 13-15.]

|

| [26] |

周春山, 边艳. 1982—2010年广州市人口增长与空间分布演变研究[J]. 地理科学, 2014, 34(9): 1085-1092. [Zhou Chunshan, Bian Yan. The growth and distribution of population in Guangzhou city in 1982-2000[J]. Scientia Geographica Sinica, 2014, 34(9): 1085-1092.] |

| [27] |

周丽娜, 李立勋. 基于POI数据的大型零售商业设施空间布局与业态差异——以广州市为例[J]. 热带地理, 2020, 40(1): 88-100. [Zhou Lina, Li Lixun. Spatial distribution and format difference of large-scale retail business facilities: A case study of Guangzhou based on POI data[J]. Tropical Geography, 2020, 40(1): 88-100.] |

| [28] |

赵成柏. 江苏第三产业内部结构升级趋势分析[J]. 人文地理, 2009, 24(2): 102-106. [Zhao Chengbo. Analysis on the trends of upgrading the tertiary-industry internal structure in Jiangsu province[J]. Human Geography, 2009, 24(2): 102-106.] |

| [29] |

杨庆媛. 土地经济学[M]. 北京: 科学出版社, 2018: 123-127. [Yang Qingyuan. Land Economics[M]. Beijing: Science Press, 2018: 123-127.]

|

| [30] |

董利民. 城市经济学[M]. 北京: 清华大学出版社, 2016: 30. [Dong Limin. Urban Economics[M]. Beijing: Tsinghua University Press, 2016: 30.]

|

| [31] |

李小建, 李国平, 曾刚, 等. 地理学[M]. 北京: 高等教育出版社, 2018: 155. [Li Xiaojian, Li Guoping, Zeng Gang, et al. Economic Geography[M]. Beijing: Higher Education Press, 2018: 155.]

|

| [32] |

周春山, 叶昌东. 中国城市空间结构研究评述[J]. 地理科学进展, 2013, 32(7): 1030-1038. [Zhou Chunshan, Ye Changdong. Progress on studies of urban spatial structure in China[J]. Progress in Geography, 2013, 32(7): 1030-1038.] |

| [33] |

张会恒. 论产业生命周期理论[J]. 财贸研究, 2004(6): 7-11. [Zhang Huiheng. On the theory of industry life cycle[J]. Finance and Trade Research, 2004(6): 7-11.] |

| [34] |

李效顺, 曲福田, 陈友偲, 等. 经济发展与城市蔓延的Logistic曲线假说及其验证——基于华东地区典型城市的考察[J]. 自然资源学报, 2012, 27(5): 713-722. [Li Xiaoshun, Qu Futian, Chen Yousi, et al. Hypothesis and validation on the Logistic Curve of economic development and urban sprawl: Based on the investigation of the typical cities in east China[J]. Journal of Natural Resources, 2012, 27(5): 713-722.] |

| [35] |

张洁. 东京城市土地利用结构分析及其对中国大城市的启示[J]. 经济地理, 2004, 24(6): 812-815. [Zhang Jie. The exploitation of urban land-use in Tokyo and the illumination for cities in China[J]. Economic Geography, 2004, 24(6): 812-815.] |

| [36] |

Liu T, Cao G, Yan Y, et al. Urban land marketization in China: Central policy, local initiative, and market mechanism[J]. Land Use Policy, 2016, 57: 265-276. |