当前,中国不断深化国际合作与交流,提高城市科技创新能力,推动城市与乡村融合发展,科学保护自然资源与生态环境,合理健全城市社会服务体系,区域高质量发展水平显著提升[1, 2]。2015年,习近平主席提出以“创新、协调、绿色、开放、共享”为核心的新发展理念,对实现区域高质量发展具有十分重要的引领作用。因此,在“双循环”发展的新格局下,依托新发展理念,积极推动区域经济社会高质量发展成为当前地理学研究的关键科学问题。

现阶段,国外学者多从精明增长、可持续发展等角度对城市高质量发展过程中存在的空间无序布局、土地资源低效利用、社会服务配套设施闲置等现实问题展开研究与分析,探讨科学促进城市经济社会均衡发展的可行方法[3, 4]。2017年,党的十九大提出中国经济已实现从高速增长迈向高质量增长的深刻转变,这标志着中国经济发展进入新的历史时期,亟需运用新思维、新理论和新方法科学促进区域高质量发展[5]。至此,国内学者开始对高质量发展的理论内涵和现实路径展开深入研究,认为高质量发展是不断追求质量与效率的新发展模式[6],并以新发展理念为价值导向,促进产业结构更合理、经济效益值更高、社会服务能力更强,最终实现区域整体协同、可持续发展[7]。当前,国内学者主要依据新发展理念[8, 9],从不同省域[10]、流域[11]、市域[12]]等研究尺度入手,选取产业发展[13]、生态环境[14]、城镇化[15]等单方面因素或构建高质量发展综合评价指标体系[16],运用熵权TOPSIS法[17]、城市空间联系模型[18]、耦合协调模型[11]等研究方法,探究高质量发展水平的时空格局演化特征及其内在规律[19],对其驱动因素和影响机理展开分析与讨论[20],发现提升科技创新能力、构建健康稳定的营销市场环境、强化国内外企业生产合作与交流以及科学保护和利用生态资源与环境等是影响区域高质量发展水平进一步提升、促进区域可持续发展的关键[21, 22]。

综上所述,当前研究多从经济、社会、生态等方面构建指标体系测度区域高质量发展水平,但城市是多种要素的集合,需要考虑城市发展的整体性、系统性和多样性。新时代以来,贯彻新发展理念对促进城市经济社会高质量发展具有十分重要的意义,依托新发展理念构建高质量发展评价体系更加科学、更加全面。因此,本文基于新发展理念构建高质量发展评价指标体系对2009—2019年长三角地区高质量发展的时空格局分异进行探究,识别与分析影响其高质量发展的关键因素,旨在为推动长三角地区高质量发展提供理论指导和合理建议。为我国其它区域推进高质量发展进程提供科学参考,也为我国城市群、都市圈等一体化发展对策的制定提供现实依据。

2 研究区概况与研究方法 2.1 研究区概况从20世纪80年代的上海经济协作区到由26个城市组成的长三角城市群,长三角范围随着社会经济发展不断演变。2019年,中共中央、国务院印发《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》,对长三角行政区划再次作出调整,明确新的长三角范围包含江苏省、安徽省、浙江省和上海市,全域共计41个城市,总面积35.8万km2。基于此,本文以长三角最新行政区划范围为准。截至2020年末,国土面积仅占全国3.7% 的长三角地区拥有常住人口2.35亿,占全国总人口的16.79%;GDP产出244713.08亿元,占全国总产出的24.09%,是中国人口集聚程度最高的区域之一,也是中国经济社会发展至关重要的增长极。

2.2 数据来源 2.2.1 数据来源由于受到2008年金融危机和2020年新冠肺炎疫情的影响,相关年份经济社会发展数据无法准确反映长三角区域高质量发展的实际情况,所以研究时段划定为2009—2019年,并选取2009年、2014年和2019年作为时间节点,探究近十年来长三角高质量发展的时空分异特征;同时,考虑到研究时段内长三角地区部分城市行政区划有所调整,本文以2019年各城市单元的行政区划为准。数据来源于2010年、2015年和2020年安徽省、江苏省、浙江省和上海市的统计年鉴、《中国城市统计年鉴》以及长三角地区各城市国民经济和社会发展统计公报,为保证数据的完整性和统一性,对相关年份缺失的数据采用插值法进行补齐。

2.2.2 指标体系选取新时代以来,中国社会经济进入高质量发展的新阶段,新发展理念对促进区域高质量发展具有关键引领作用[23]。基于此,遵循评价体系指标选取的科学性、可获取性和客观性等基本原则,参考前人相关研究成果[24],从创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展和共享发展入手,构建长三角地区高质量发展的综合评价指标体系(表 1)。其中,创新是城市高质量发展的核心动力,创新能力的提升需要政府、企业等加大科研攻坚力度,营造良好的产品研发氛围,保证科技成果高效转化,因此将创新发展划分为创新投入、创新产出和创新环境3个子系统,共选取7个指标来表征创新发展系统的综合水平;协调发展是多方面、多要素的协同一体发展,针对当前长三角地区在金融行业、城乡关系和产业结构等方面仍存在发展不平衡问题,因此从金融、城乡和产业入手,共选取6个指标来表征协调发展系统的综合水平;促进城市节能减排,完善居住区绿化设施布局,加大生态环境治理力度等是提升长三角地区城市绿色发展的重要举措,因此将绿色发展划分为低碳循环、环境治理和人居环境3个子系统,共选取8个指标来表征绿色发展系统的综合水平;“双循环”发展新格局下,在强调扩大对外开放程度的同时,应进一步突出对内开放的重要性,因此将开放发展划分为对内开放和对外开放2个子系统,共计7个指标来表征开放发展系统的综合水平;实现医疗卫生、基础教育和社会文化等公共服务体系均衡化发展是长三角社会发展的重点内容,对进一步提升共享发展系统水平具有十分重要的意义,因此将共享发展划分为医疗共享、教育共享和文化共享3个子系统,共选取8个指标来表征长三角共享发展系统的综合水平。

| 表 1 长三角高质量发展综合指标评价体系 Tab.1 Comprehensive Index Evaluation System of High-Quality Development in Yangtze River Delta |

熵权TOPSIS法相较于层次分析等普通赋权方法,能够科学、精确计算指标权重,具有一定的客观性,可以较好地排除人为主观因素对指标权重计算的干扰[25]。因此,本文采用熵权TOPSIS法测算2009年、2014年和2019年长三角地区高质量发展及其创新、协调、绿色、开放和共享5个系统的指数,具体计算公式参考相关研究文献[23]。

2.3.2 标准差和变异系数本文采用标准差和变异系数来分别衡量2009年、2014年和2019年长三角地区高质量发展及其创新、协调、绿色、开放和共享5个系统的绝对差异和相对差异,具体计算公式参考相关研究文献[26-28]。

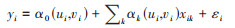

2.3.3 地理加权回归模型本文选取地理加权回归模型(GWR)探究长三角地区高质量发展影响因素在不同地理空间单元下的分异特征,从空间角度分析影响长三角地区高质量发展的主导因素。模型结构如下[29]:

|

式中:yi表示长三角第i个城市高质量发展水平;(ui, vi)为长三角i城市的地理坐标;αk (ui, vi)为城市i的第k个回归参数;α0 (ui, vi)为常数项;εi为随机误差。

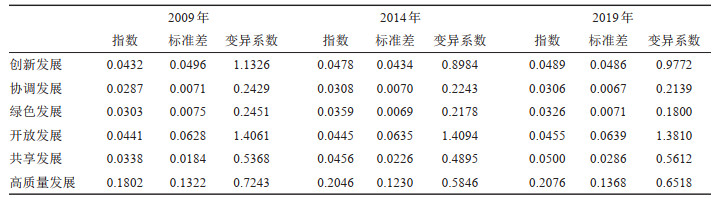

3 长三角地区高质量发展的时空分异 3.1 长三角地区高质量发展的时序变化由表 2可知:2009—2019年,长三角地区高质量发展总体水平有所提升,指数由2009年的0.1802上升到2019年的0.2076。创新发展、绿色发展、协调发展、开放发展和共享发展5个子系统均呈向好发展趋势,近十年间指数分别由0.0432、0.0287、0.0303、0.0441和0.0338上升到0.0489、0.0306、0.0326、0.0455和0.0500;其中,协调发展和绿色发展2个子系统的指数随时间表现出波动变化特征,呈“先升后降”的变化趋势。

| 表 2 2009—2019年长三角高质量发展的指数、标准差和变异系数 Tab.2 High-quality Development Index, Standard Deviation and Coefficient of Variation of Yangtze River Delta in 2009 to 2019 |

通过标准差和变异系数进一步分析长三角地区高质量发展的差异特征,可以发现(表 2):①2009—2019年高质量发展总体水平的标准差有所上升,变异系数有所降低,表明近十年长三角高质量发展的绝对差异有所增大,相对差异有所减小;二者在研究时段内均呈“先降后升”的变化趋势,表明近十年长三角高质量发展的绝对差异和相对差异随时间经历“先减小后增大”的变化过程,区域高质量发展的不平衡问题依然较为突出。②2009—2019年开放发展和共享发展2个子系统的标准差有所升高,创新发展、协调发展和绿色发展3个子系统的标准差有所降低,表明近十年长三角开放发展和共享发展2个子系统的绝对差异有所增大,创新发展、协调发展和绿色发展3个子系统的绝对差异有所减小。③2009—2019年创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展4个子系统的变异系数有所下降,共享发展的变异系数有所升高,表明近十年长三角创新发展、协调发展、绿色发展和开放发展4个子系统的相对差异有所减小,共享发展的相对差异有所增大。

3.2 长三角地区高质量发展的空间分异为进一步反映长三角地区高质量发展的空间分异特征,采用Jenks自然断裂点法将2009—2019年长三角地区高质量发展总体水平及其创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展和共享发展子系统划分为五种类型:低水平区、较低水平区、中等水平区、较高水平区和高水平区。

3.2.1 高质量发展空间极化现象明显长三角地区高质量发展存在明显的空间极化现象(图 1a)。2009—2019年,高质量发展处于高、较高水平区的城市数量较少且主要呈现散点分布态势,处于中等水平区的城市主要集中于江苏南部以及浙江东南部地区,处于低、较低水平区的城市则主要集中于安徽和江苏两省北部地区。整体上看,江浙沪地区高质量发展水平明显高于安徽省,区域内部呈不平衡发展态势,高质量发展的极化现象较明显。江苏省、浙江省和上海市区位优势明显,经济实力雄厚,城乡融合发展进程较快,对外开放程度较高,科技人才高度集聚,社会服务体系较为完善,因此高质量发展总体水平相对较高。

|

图 1 2009—2019年长三角地区高质量发展空间格局 Fig.1 Spatial Pattern of High-quality Development in Yangtze River Delta Region from 2009 to 2019 |

长三角地区创新发展在空间上整体表现为“东高西低”分布特征(图 1b)。2009—2019年,创新发展处于高、较高水平区的城市主要集中于江浙沪地区,处于中等水平区的城市围绕上海、杭州、南京等中心城市不断向外扩张,处于低、较低水平区的城市则主要集中于长三角西部和北部地区。长三角东部地区经济基础较好,科研院所数量较多,政府对产业转型升级支持力度较大,促使技术、人才等要素不断快速集聚,其创新发展能力显著提高;长三角西部地区产业转型速度较慢,高新技术产业数量较少,同时高校等科研院所严重匮乏,人才吸引力不够,导致创新发展水平较低。

3.2.3 协调发展空间集聚特征显著长三角地区协调发展在空间上呈显著集聚特征(图 1c)。2009年,协调发展处于低、较低水平区的城市主要集中于长三角西部地区,处于高、较高水平区的城市主要集中于长三角东部地区地区,处于中等水平区的城市沿南北方向呈带状分布在区域中间位置;2014年,处于低、较低水平区的城市空间分布格局未发生明显变化,处于高、较高水平区的城市主要集中于江苏南部和浙江北部地区,中等水平区范围与2009年相比大幅缩小;2019年,处于高、较高水平区的城市依然集中于江苏南部和浙江北部地区,但处于高水平区的城市数量明显减少,江苏北部部分城市由中等水平区转变为较低水平区,低、较低水平区范围有所扩大,但主要集中于长三角北部地区。江苏南部和浙江北部地区是长三角经济社会发展的高地,苏州、上海、杭州等城市城乡融合水平较高,产业结构合理,协调发展处在区域领先位置。

3.2.4 绿色发展空间分布格局不断演变长三角地区绿色发展空间分布格局呈较为明显的变化特征(图 1d)。2009—2019年,绿色发展处于高、较高水平区的城市在空间上呈先集聚后分散的变化特征,处于低、较低水平区的城市呈先分散后集聚的空间变化特征,处于中等水平区的城市则在区域不同空间范围上呈一定集聚态势。整体上看,近十年绿色发展处于高、较高水平区的城市主要分布在江苏南部和浙江北部地区。该地区政府在城市生态环境治理方面的投入相对较大,不断完善绿化设施布局,鼓励企业引进先进技术减少废水、废气等污染物的排放,从而促使绿色发展水平与区域其他地区相对较高。

3.2.5 开放发展呈“核心—边缘”空间分布格局长三角地区开放发展在空间上整体呈“核心—边缘”分布格局(图 1e)。2009—2019年,开放发展处于高、较高水平区的城市分布较为分散,仅上海市始终处在开放发展高水平区,高、较高水平区外围区域基本为中等、较低和低水平区,在空间上形成较为明显的“核心—边缘”结构。改革开放以来,上海以及江苏南部和浙江北部地区部分城市作为长三角社会经济发展的增长极,不断加深国际交流与合作,构建良好的营商环境,吸引大量外资企业在本地进行投资;同时依托港口优势,强化国际贸易往来,推动当地产品出口外销,开放发展水平明显高于长三角边缘地区。

3.2.6 共享发展呈“南高北低”空间分布格局长三角地区共享发展在空间上整体表现为“南高北低”分布特征(图 1f)。2009—2019年,共享发展处于低、较低水平区的城市主要集中于安徽南部和北部地区,处于高、较高和中等水平区的城市分布相对分散,主要位于江苏和浙江省境内;整体上看,长三角北部地区共享发展水平明显低于南部地区。长三角南部地区受区域一体化发展的影响,城市经济发展较快,对医疗、教育、文化和体育等方面的投入力度相对较大,社会基础服务设施较为完善,资源共享机制健全,共享发展水平相对较高。长三角北部地区城市经济基础相对薄弱,尚未形成社会服务一体化机制,导致共享发展水平相对较低。

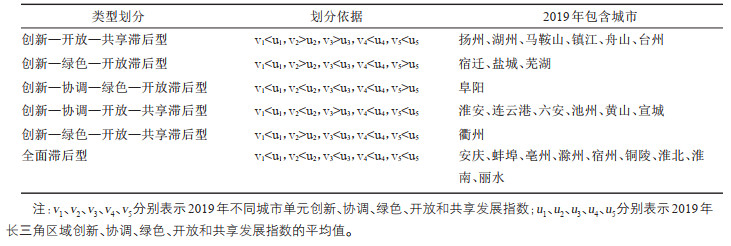

3.3 长三角地区高质量发展限制性因素类型划分基于2019年长三角地区高质量发展及其创新、协调、绿色、开放和共享5个子系统的指数,将2019年高质量发展处于低水平区的26个城市单元划分为6种类型(表 3),以进一步探究长三角地区不同空间区位城市地域单元高质量发展的限制性因素。

| 表 3 2019年长三角高质量发展限制性因素类型划分 Tab.3 Types of High-quality Development in Yangtze River Delta in 2019 |

由表 3可以发现,长三角地区高质量发展处于低水平区的城市单元主要受到多个复合因素的共同影响,且创新、协调、绿色、开放和共享5个子系统同时滞后发展的城市数量最多;进一步分析发现,26个城市单元创新子系统的发展水平均低于区域整体水平,说明现阶段加大科技创新投入、提高科技成果转化效率等方面是进一步提升长三角区域高质量发展水平的关键。

(1)安庆、蚌埠、亳州、滁州、宿州、铜陵、淮北、淮南和丽水等9市属于全面滞后型。该类型城市缺乏科技创新人才,城市污染治理能力较弱,城乡发展差距较大,对内、对外开放程度较低,医疗、教育、文化等社会公共服务体系尚未健全,导致创新、协调、绿色、开放和共享5个子系统发展水平均低于区域整体发展水平,亟需进一步加快高质量发展进程,促进创新、协调、绿色、开放和共享全面均衡发展。

(2)扬州、湖州、马鞍山、镇江、舟山和台州等6市属于创新—开放—共享滞后型。该类型城市受到周边上海、南京、杭州等中心城市的虹吸作用,科技、教育等人才大量流失,内在消费动力不足,城市服务设施不够完善,亟需引进高新技术产业,加强对外合作与交流,大力建设和完善城市医疗、卫生、文化等服务体系。

(3)宿迁、盐城和芜湖等3市属于创新—绿色—开放滞后型。该类型城市经济基础相对薄弱,居民消费水平不高,对科技人才引进、生态环境保护等方面投资较少,创新、绿色和开放3个子系统的发展均受到一定程度的制约,亟需加大科技创新投入,制定生态环境保护和治理规章制度,鼓励居民自主创业,提高居民生活收入水平。

(4)阜阳市属于创新—协调—绿色—开放滞后型。阜阳市高校等科研院所较少,城乡居民收入差距较大,生态环境遭受严重破坏,居民社会消费能力不足,创新发展、协调发展、绿色发展和开放发展的水平较低,亟需制定相关人才引进政策,合理促进二、三产业协调发展,全面加强对内开放程度。

(5)淮安、连云港、六安、池州、黄山和宣城等6市属于创新—协调—开放—共享滞后型。该类型城市主要受区位条件的制约,营商环境相对较差,科技创新投入较少,产业结构相对失衡,配套服务设施欠缺,城市创新、协调、开放和共享4个子系统的发展能力明显不足,亟需改进企业生产技术,促进产业结构合理化,加强与外资企业的合作,构建一体化城市公共服务体系。

(6)衢州市属于创新—绿色—开放—共享滞后型。衢州市科研机构数量较少,生态环境相对脆弱,对外经济联系较少,公共设施建设投入较低,创新、绿色、开放和共享发展滞后,亟需培养创新型人才,改善城市居住环境,加强与省会杭州的交流、合作,合理布局、建设社会公共服务设施。

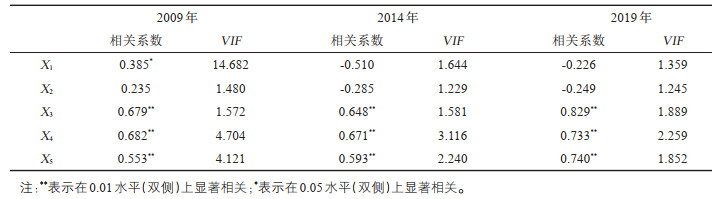

4 长三角地区高质量发展的影响因素新发展理念下,社会经济等因素对进一步提升长三角地区高质量发展水平起着至关重要的作用。在遵循科学性和客观性的原则上,结合长三角实际发展情况,考虑数据的可获得性,借鉴相关前人研究[24, 30],将长三角各城市高质量发展水平作为因变量,自变量中选取单位建设用地面积固定资产投资(X1)表征城市建设发展投资力度;城市年末实有道路面积占建设用地面积比重(X2)表征城市交通基础设施建设水平;人口密度(X3)表征人口集聚程度;城镇人口比例(X4)表征城镇化水平;三次产业劳动力占总人口比例(X5)表征人力资本投入强度。城市建设发展投资是构建综合公共服务设施体系、改善城市居住环境的重要基础,是促进城市高质量发展的必要条件;城市交通基础设施的不断完善将极大方便城市居民的日常出行,促进发展要素的大范围流动,对提升城市高质量发展水平具有重要推动作用;人口集聚会对城市社会经济发展带来巨大影响,一方面人口的大量集聚将会给城市带来大量劳动力,提高企业生产效率,促进经济发展,另一方面人口集聚规模的扩大会对居民就业、生态环境保护等带来不利影响;城镇化的推进是高质量发展的重要推动力,农村人口向城市迁移会为城市创造更多的社会经济效益,从而促进高质量发展进程的加快;人力资本投入会对城市高质量发展产生重要影响,是促进地区产业规模不断扩大、提高经济发展效益的重要保障。

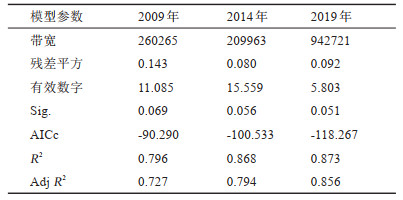

借助ArcGIS10.2软件的地理加权回归模型(GWR)分析长三角地区高质量发展影响因素的空间分异特征,从而深入探究促进长三角地区更高质量发展的重要机制。为确保分析结果的准确性和科学性,通过SPSS软件对X1、X2、X3、X4和X5的相关性、共线性进行检验,可以发现(表 4),2009年X1的VIF的数值大于10,未能通过共线性检验;2014年和2019年X1和X2均未能通过5% 以下的显著相关性检验。因此,采用地理加权回归模型对2009年、2014年和2019年人口集聚程度、城镇人城镇化水平和人力资本投入强度自变量进行分析。从表 5可以看出,地理加权回归模型拟合度较好,说明可以有效地解释长三角地区高质量发展影响因素的空间分异特征。

| 表 4 长三角高质量发展影响因素相关性和共线性检验 Tab.4 Correlation and Collinearity Test of Influencing Factors of High-quality Development in Yangtze River Delta |

| 表 5 GWR模型参数估计及检验结果 Tab.5 Parameter Estimation and Test Results of GWR Model |

地理加权回归模型(GWR)结果显示,2009年人口集聚程度回归系数呈正相关关系,在空间上呈自东向西递减的变化趋势(图 2a);高值区主要分布在江苏省中部、南部地区,低值区主要分布安徽省北部、西部地区;说明人口集聚对江苏省中部、南部苏州、无锡、南通等城市高质量发展的正向拉动作用大于安徽省北部、西部亳州、淮北、六安等城市。城镇化水平回归系数表现为“东高西低”空间分布格局(图 2b);高值区主要分布在长三角东部沿海地区,呈正相关关系;低值区主要分布在安徽省南部黄山、铜陵、池州等,呈负相关关系;说明城镇化水平对长三角东部沿海地区上海、宁波、台州等城市高质量发展的正向拉动作用相对较大,对安徽省南部地区黄山、铜陵、池州等城市高质量发展具有负向抑制作用。人力资本投入强度回归系数沿东西方向呈“中间高,两边低”空间分布格局(图 2c);高值区主要分布在安徽省南部地区,低值区主要分布在安徽省北部地区;说明人力资本投入对安徽省南部地区芜湖、宣城、池州等城市高质量发展的正向拉动相对较大,对安徽省北部亳州、宿州、淮北等城市具有负向抑制作用。

|

图 2 2009—2019年长三角高质量发展影响因素 Fig.2 Influencing Factors of High-quality Development in the Yangtze River Delta from 2009 to 2019 |

2014年人口集聚程度回归系数在空间上表现为“东高西低”分布格局(图 2d);高值区分布于长三角东部地区,主要包括上海、苏州、南通等城市;低值区分布在长三角西部地区,主要包括六安、阜阳、安庆等城市,且呈负相关关系;说明人口集聚对长三角东部地区高质量发展的正向拉动作用相对较大,对长三角西部地区高质量发展具有负向抑制作用。城镇化水平回归系数表现出与人口集聚程度相类似的空间分异特征(图 2e);高值区分布在长三角东部沿海地区,主要包括上海、宁波、舟山等城市;低值区分布在长三角西部地区,呈负相关关系,主要包括安徽省的阜阳、六安、安庆等城市;说明城镇化水平对长三角东部沿海地区的正向拉动作用相对较大,对阜阳、六安、安庆等处于长三角西部地区的城市具有负向抑制作用。人力资本投入强度回归系数呈“西高东低”空间分异特征(图 2f);高值区分布在长三角西部六安、安庆等;低值区主要分布在长三角东南沿海地区宁波、台州等,呈负相关关系;说明人力资本投入强度对长三角西部地区高质量发展空间分布的正向拉动作用相对较大,而对长三角东南沿海部分城市高质量发展具有负向抑制作用。

2019年人口集聚程度回归系数呈正相关关系,在空间上表现为“北高南低”分布格局(图 2g);高值区主要分布在安徽、江苏两省北部地区,主要包括徐州、宿州、蚌埠等城市;低值区主要分布在浙江省南部地区,主要包括金华、衢州、丽水等城市;说明人口集聚对安徽、江苏两省北部地区高质量发展的正向拉动作用大于浙江省南部地区。城镇化水平回归系数呈正相关关系,表现为“南高北低”空间分布格局(图 2h);高值区分布在长三角南部地区,主要包括宁波、温州、绍兴等城市;低值区分布在长三角北部地区,主要包括徐州、连云港、淮北等城市;说明城镇化水平对长三角南部地区高质量发展的正向拉动作用相对较大,对长三角北部地区的正向拉动作用相对较小。人力资本投入回归系数呈正相关关系,表现为自东南向西北递减趋势(图 2i);高值区主要分布在长三角东南上海、宁波、温州等,低值区主要分布在淮北、宿州、亳州等;说明人力资本投入对长三角东南地区的正向拉动作用强于长三角西北地区。

5 结论与讨论 5.1 结论本文基于新发展理念,通过构建综合评价指标体系,运用标准差、变异系数和地理加权回归模型(GWR)等方法对2009—2019年长三角地区高质量发展的时空分异特征及其影响因素进行探究与分析,主要结论如下:

(1)2009—2019年,长三角地区高质量发展总体水平有所提升,其创新、绿色、协调、开放和共享5个子系统均呈向好发展趋势。近十年区域内部高质量发展总体水平的绝对差异有所增大,相对差异有所减小;从五个子系统来看,开放和共享2个子系统发展的绝对差异有所增大,创新、协调和绿色3个子系统发展的绝对差异有所减小;创新、协调、绿色和开放4个子系统发展的相对差异有所减小,共享子系统发展的相对差异有所增大。

(2)2009—2019年,长三角地区高质量发展在空间上存在明显的极化现象。从五个子系统来看,近十年创新发展呈“东高西低”空间分布格局,协调发展在空间上表现出显著集聚特征,绿色发展空间分布格局不断演变,开放发展呈“核心—边缘”空间分布格局,共享发展在空间上呈“南高北低”分布格局。

(3)2019年长三角地区高质量发展处于低水平区的26个城市单元主要受到多个复合因素的共同影响,其中创新、协调、绿色、开放和共享5个子系统全面滞后的城市数量最多,且26个城市单元创新子系统的发展水平均低于区域整体水平,说明现阶段提高城市创新能力是进一步提升长三角地区高质量发展水平的关键。

(4)长三角地区高质量发展主要受到人口集聚程度、城镇化水平和人力资本投入强度等因素的影响,在空间具有一定的地域差异性。近十年,随着时间的推移,促进人口快速集聚、推动城镇化水平不断提升、加大人力资本投入力度等对长三角地区部分城市高质量发展的负向抑制作用逐渐转为正向拉动作用。

5.2 讨论基于新发展理论,结合上文结论,从创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展和共享发展五个方面提出进一步促进长三角地区高质量发展水平提升的建议和对策:

创新发展方面,要依托合肥国家科学中心城市、上海张江科学中心等创新策源地的中心功能,加强创新投入力度,促进产业结构升级转型,提升城市创新发展能力。协调发展方面,要缩小城市社会经济发展差距,深化城乡融合发展,建设与完善区域综合交通网络体系,提升区域整体协调发展水平。绿色发展方面,要坚持生态安全红线,排查整顿污染企业,解决土地无序扩张等行为,切实保护生态资源与人居环境。开放发展方面,要发挥自贸区与交通区位的叠加优势,积极吸引国外企业投资,深化国内市场改革,构建对内对外开放发展新格局。共享发展方面,要了解居民生活需求,研究制定居民保障政策体制,进一步布局和建设医疗、教育、文化等社会服务设施,推进共享发展成果全覆盖。

| [1] |

张军扩, 侯永志, 刘培林, 等. 高质量发展的目标要求和战略路径[J]. 管理世界, 2019, 35(7): 1-7. [Zhang Junkuo, Hou Yongzhi, Liu Peilin, et al. Target requirements and strategic path of high quality development[J]. Management World, 2019, 35(7): 1-7. DOI:10.3969/j.issn.1002-5502.2019.07.002] |

| [2] |

赵剑波, 史丹, 邓洲. 高质量发展的内涵研究[J]. 经济与管理研究, 2019, 40(11): 15-31. [Zhao Jianbo, Shi Dan, Deng Zhou. A framework of China's high-quality economic development[J]. Research on Economics and Management, 2019, 40(11): 15-31.] |

| [3] |

Colin J, Chris L, Charlotte M. Sustainable urban form and residential development viability[J]. Environment and Planning A, 2009, 41(7): 1667-1690. DOI:10.1068/a40265 |

| [4] |

赵宏波, 岳丽, 刘雅馨, 等. 高质量发展目标下黄河流域城市居民生活质量的时空格局及障碍因子[J]. 地理科学, 2021, 41(8): 1303-1313. [Zhao Hongbo, Yue Li, Liu Yaxin, et al. Spatial-temporal pattern and obstacle factors of urban residents' quality of life in the Yellow River Basin under the goal of high quality development[J]. Geographical Science, 2021, 41(8): 1303-1313. DOI:10.13249/j.cnki.sgs.2021.08.001] |

| [5] |

Mlachila M, Tapsoba R, Tapsoba S J A. A quality of growth index for developing countries: A proposal[J]. Social Indicators Research, 2017, 134(2): 675-710. DOI:10.1007/s11205-016-1439-6 |

| [6] |

李金昌, 史龙梅, 徐蔼婷. 高质量发展评价指标体系探讨[J]. 统计研究, 2019, 36(1): 4-14. [Li Jinchang, Shi Longmei, Xu Aiting. Probe into the assessment indicator system on highquality development[J]. Statistical Research, 2019, 36(1): 4-14. DOI:10.19343/j.cnki.11-1302/c.2019.01.001] |

| [7] |

金培. 关于"高质量发展" 的经济学研究[J]. 中国工业经济, 2018(4): 5-18. [Jin Pei. Study on the "high-quality development" economics[J]. China Industrial Economics, 2018(4): 5-18.] |

| [8] |

钞小静, 任保平. 中国经济增长质量的时序变化与地区差异分析[J]. 经济研究, 2011, 46(4): 26-40. [Chao Xiaojing, Ren Baoping. The fluctuation and regional difference of quality of economic growth in China[J]. Economic Research Journal, 2011, 46(4): 26-40.] |

| [9] |

来有为, 陈红娜. 以扩大开放提高中国服务业发展质量和国际竞争力[J]. 管理世界, 2017(5): 17-27. [Lai Youwei, Chen Hongna. Open wider to improve the quality of China's service industry development and international competitiveness[J]. Management World, 2017(5): 17-27.] |

| [10] |

师博, 任保平. 中国省际经济高质量发展的测度与分析[J]. 经济问题, 2018(4): 1-6. [Shi Bo, Ren Baoping. A measurement of China's provincial economic high quality development[J]. On Economic Problems, 2018(4): 1-6.] |

| [11] |

崔盼盼, 赵媛, 夏四友, 等. 黄河流域生态环境与高质量发展测度及时空耦合特征[J]. 经济地理, 2020, 40(5): 49-57, 80. [Cui Panpan, Zhao Yuan, Xia Siyou, et al. Level measures and temporal and spatial coupling analysis of ecological environment and high quality development in the Yellow River Basin[J]. Economic Geography, 2020, 40(5): 49-57, 80.] |

| [12] |

戚琳. 新时代城市高质量发展水平测度及效率分解——以东北三省34个地级及以上城市为例[J]. 东北财经大学学报, 2020(1): 89-96. [Qi Lin. Measurement of high-quality development level and efficiency decomposition of cities in the new era: Taking 34 prefecture-level cities and above in three northeastern provinces as examples[J]. Journal of Dongbei University of Finance and Economics, 2020(1): 89-96.] |

| [13] |

陈瑾, 何宁. 高质量发展下中国制造业升级路径与对策——以装备制造业为例[J]. 企业经济, 2018, 37(10): 44-52. [Chen Jin, He Ning. Upgrading path and countermeasures of China's manufacturing under high-quality development[J]. Enterprise Economy, 2018, 37(10): 44-52.] |

| [14] |

张旭, 魏福丽, 袁旭梅. 中国省域高质量绿色发展水平评价与演化[J]. 经济地理, 2020, 40(2): 108-116. [Zhang Xu, Wei Fuli, Yuan Xumei. Evaluation and evolution of provincial high-quality green development level in China[J]. Economic geography, 2020, 40(2): 108-116.] |

| [15] |

方创琳. 中国新型城镇化高质量发展的规律性与重点方向[J]. 地理研究, 2019, 38(1): 13-22. [Fang Chuanglin. Basic rules and key paths for high-quality development of the new urbanization in China[J]. Geographical Research, 2019, 38(1): 13-22.] |

| [16] |

任保平, 李禹墨. 新时代中国高质量发展评判体系的构建及其转型路径[J]. 陕西师范大学学报(哲学社会科学版), 2018, 47(3): 105-113. [Ren Baoping, Li Yumo. On the construction of Chinese highquality development evaluation system and the path of its transformation in the new era[J]. Journal of Shaanxi Normal University (Philosophy and Social Sciences Edition), 2018, 47(3): 105-113.] |

| [17] |

马海涛, 徐楦钫. 黄河流域城市群高质量发展评估与空间格局分异[J]. 经济地理, 2020, 40(4): 11-18. [Ma Haitao, Xu Xuanfang. High-quality development assessment and spatial heterogeneity of urban agglomeration in the Yellow River Basin[J]. Economic Geography, 2020, 40(4): 11-18.] |

| [18] |

李小建, 文玉钊, 李元征, 等. 黄河流域高质量发展: 人地协调与空间协调[J]. 经济地理, 2020, 40(4): 1-10. [Li Xiaojian, Wen Yuzhao, Li Yuanzheng, et al. High-quality development of the Yellow River Basin from a perspective of economic geography: Man-land and spatial coordination[J]. Economic Geography, 2020, 40(4): 1-10.] |

| [19] |

杨永春, 穆焱杰, 张薇. 黄河流域高质量发展的基本条件与核心策略[J]. 资源科学, 2020, 42(3): 409-423. [Yang Yongchun, Mu Yanjie, Zhang Wei. Basic conditions and core strategies of high-quality development in the Yellow River Basin[J]. Resources Science, 2020, 42(3): 409-423.] |

| [20] |

陈瑾, 何宁. 高质量发展下中国制造业升级路径与对策——以装备制造业为例[J]. 企业经济, 2018, 37(10): 44-52. [Chen Jin, He Ning. Upgrading path and countermeasures of China's manufacturing under high-quality development[J]. Enterprise Economy, 2018, 37(10): 44-52.] |

| [21] |

任保平. 新时代中国经济从高速增长转向高质量发展: 理论阐释与实践取向[J]. 学术月刊, 2018, 50(3): 66-74, 86. [Ren Baoping. Theoretical interpretation and practical orientation of China's economy from high speed growth to high quality development in new era[J]. Academic Monthly, 2018, 50(3): 66-74, 86.] |

| [22] |

余泳泽, 胡山. 中国经济高质量发展的现实困境与基本路径: 文献综述[J]. 宏观质量研究, 2018, 6(4): 1-17. [Yu Yongze, Hu Shan. The connotation, predicament and basic path of China's economy of high-quality development: A literature review[J]. Journal of Macroquality Research, 2018, 6(4): 1-17.] |

| [23] |

徐丽婷, 姚士谋, 陈爽, 等. 高质量发展下的生态城市评价——以长江三角洲城市群为例[J]. 地理科学, 2019, 39(8): 1228-1237. [Xu Liting, Yao Shimou, Chen Shuang, et al. Evaluation of eco-city under the concept of high-quality development: A case study of the Yangtze River Delta urban agglomeration[J]. Scientia Geographica Sinica, 2019, 39(8): 1228-1237.] |

| [24] |

化祥雨, 金祥荣, 吕海萍, 等. 高质量发展耦合协调时空格局演化及影响因素——以浙江省县域为例[J]. 地理科学, 2021, 41(2): 223-231. [Hua Xiangyu, Jin Xiangrong, Lv Haiping, et al. Evolution and influencing factors of spatial-temporal pattern of high-quality development coupling and coordination: A case study of counties in Zhejiang Province[J]. Geographical Science, 2021, 41(2): 223-231.] |

| [25] |

丁萌萌, 曹卫东, 张大鹏, 等. 安徽省公路交通与经济发展水平测度及协调性研究[J]. 长江流域资源与环境, 2018, 27(3): 503-513. [Ding Mengmeng, Cao Weidong, Zhang Dapeng, et al. Study on the measurement and coordination of highway traffic and economic development level in Anhui province[J]. Resources and Environment in the Yangtze River Basin, 2018, 27(3): 503-513.] |

| [26] |

冯兴华, 钟业喜, 陈琳, 等. 长江经济带县域经济空间格局演变分析[J]. 经济地理, 2016, 36(6): 18-25. [Feng Xinghua, Zhong Yexi, Chen Lin, et al. Evolution of spatial pattern of county regional economy in Yangtze River Economic Belt[J]. Economic Geography, 2016, 36(6): 18-25.] |

| [27] |

周晓艳, 郝慧迪, 叶信岳, 等. 黄河流域区域经济差异的时空动态分析[J]. 人文地理, 2016, 31(5): 119-125. [Zhou Xiaoyan, Hao Huidi, Ye Xinyue, et al. A spatial-temporal analysis of regional economic inequality in Yellow River Valley[J]. Human Geography, 2016, 31(5): 119-125.] |

| [28] |

方文婷, 滕堂伟, 陈志强. 福建省县域经济差异的时空格局演化分析[J]. 人文地理, 2017, 32(2): 103-110, 136. [Fang Wenting, Teng Tangwei, Chen Zhiqiang. Analysis on the evolution of temporal and spatial pattern of county economic difference in Fujian province[J]. Human Geography, 2017, 32(2): 103-110, 136.] |

| [29] |

付占辉, 梅林, 刘艳军, 等. 东北三省城乡收入差距空间格局及其分异机制研究[J]. 地理科学, 2019, 39(9): 1473-1483. [Fu Zhanhui, Mei Lin, Liu Yanjun, et al. Spatial pattern of urbanrural income disparity and its differentiation mechanism in 3 provinces of Northeast China[J]. Scientia Geographica Sinica, 2019, 39(9): 1473-1483.] |

| [30] |

王家明, 余志林. 沿黄地区中心城市及城市群高质量发展的测度及影响因素[J]. 中国人口·资源与环境, 2021, 31(10): 47-58. [Wang Jiaming, Yu Zhilin. Measurement and influencing factors of highquality development of central cities and urban agglomerations along the Yellow River[J]. China Population Resources and Environment, 2021, 31(10): 47-58.] |