2. 西安交通大学 环境质量综合评价中心,西安 710061;

3. 陕西省经济高质量发展软科学研究基地,西安 710061

2. Comprehensive Evaluation Center for Environmental Quality, Xi'an Jiaotong University, Xi'an 710061, China;

3. Shaanxi Province Economic High Quality Development Soft Science Research Base, Xi'an 710061, China

改革开放以来,中国城镇化发展与城市建设取得了举世瞩目的成就。然而,实际城镇化水平低、城区人口过度集聚、资源与环境约束矛盾突出以及区域间发展不均衡等问题也随之发生,成为新时期中国整体实现高质量发展的掣肘。为适应我国新时代高质量发展要求,作为经济与社会变革主阵地的城市高质量发展受到党和政府的高度关注。2016年2月,习近平总书记提出要坚持以“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念引领新型城镇化建设;2019年11月,习近平总书记进一步强调城市发展要走内涵式、集约型、绿色化的高质量发展路子。同时,我国地区间资源禀赋条件和经济社会基础存在较大差异,城市发展质量仍然不高且各城市间发展质量参差不齐。因此,全面考察我国城市发展质量的时空分异特征及其驱动因素对于推动我国城市高质量发展具有重要的理论和现实意义。

伴随公平、智慧、绿色等理念在世界范围内约束城市路径,高质量发展已成为各城市发展的目标。同时,我国城市发展的逻辑实现由行政发包制下的“GDP数量政治晋升锦标赛”向“经济质量政治晋升锦标赛”转变[1],也标志着我国城市发展进入到注重质量的新阶段。在此背景下,国内外学术界围绕城市发展质量的研究成果不断涌现,主要集中在以下几个方面。第一,城市发展质量内涵探讨。伴随发展理念的转变,如今更加注重发展对人的适用性[2]。因而城市发展质量也逐渐突出人的核心地位[3],同时具有丰富的内涵[4]。此外,相关研究认为城市实现高质量发展应该包括技术创新[5]、多元协同治理[6]、智慧城市建设[7]、对外贸易[8]、生态保护[9]、发展成果共享[10]等路径,也从侧面反映了城市发展质量应有的内涵。第二,城市发展质量测算。由于城市发展质量具有内涵丰富和外延广泛等特点而难以被凝练概括,学界更多通过选取指标构建测算体系来体现城市发展质量应该涵盖的内容[11-13]。第三,城市发展质量的时空分异特征。已有文献多基于测算结果对空间差异进行简单的质性分析[14],少量文献通过比较分析[15]、泰尔指数[16]等方法进行了量化分析,但均忽略了子样本内部的具体分布状况,难以准确地反映相对差异大小及来源。此外,还鲜有文献对我国城市发展质量的动态演进规律进行探讨。第四,城市发展质量的驱动因素。学界围绕推动城市发展质量提升因素的研究主要集中在经济社会等方面[17],少部分文献探讨了自然因素在其中的作用[18],但相关文献较少关注到各类因素叠加以后是否会产生相互强化或相互削弱的交互效果。

综上所述,学界已从不同方面探讨了城市发展质量相关问题。但是,现有研究多以城市群、流域内部城市或省际层面为分析对象,较少基于全国视角分析城市发展质量及其时空特征;并且,现有区域差异分析难以准确反映相对差异大小及来源,关于动态演进规律的定量研究也相对不足;同时,聚焦影响城市发展质量时空分异因素及其交互作用的文献相对较少。有鉴于此,本文首先基于新发展理念构建指标体系,采用纵横向拉开档次法测算2005—2018年间我国284个地级及以上城市的发展质量;其次,运用Dagum基尼系数和核密度估计方法定量展示我国城市发展质量的区域差异与动态演进规律;最后,借助地理探测器剖析城市发展质量时空分异特征的驱动因素及其交互作用,探究空间层面差异对城市发展质量的影响。

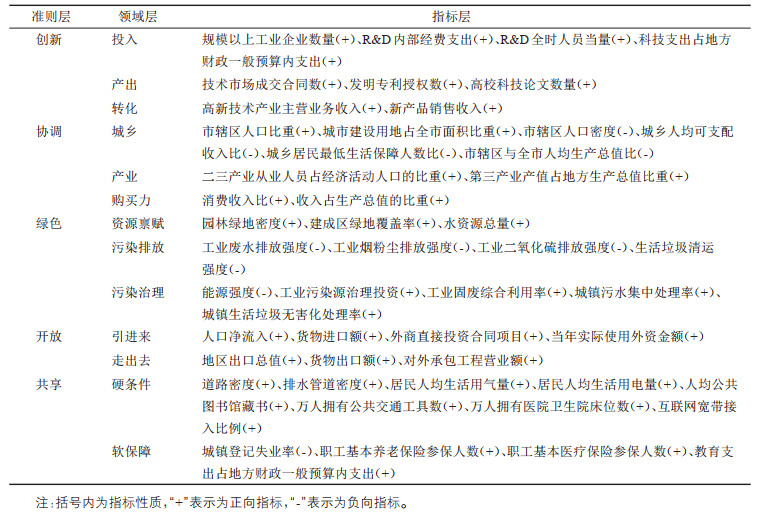

2 指标体系、数据来源与研究方法 2.1 指标体系构建高质量发展的核心内涵是“创新、协调、绿色、开放、共享”组成的新发展理念[19]。城市高质量发展同样要以新发展理念为指导。因此本文以新发展理念的5个维度为准则层对城市发展质量进行衡量。创新作为引领城市高质量发展的动力,能够通过提高效率促进发展质量提高。本文借鉴以投入产出衡量效率的思路,从投入、转化和产出三个方面衡量创新层面质量。协调是城市高质量发展的内在要求,解决的是城市内部发展不均衡的问题。城市内部协调问题主要集中在产业结构是否合理、城乡发展是否均衡以及收支能否协调等方面,因此本文从产业、城乡和购买力三个方面衡量协调层面质量。绿色是城市高质量发展的必要条件,追求的是可持续发展方式,实现的是人民对美好生活向往的愿望。本文从资源禀赋、污染排放和污染治理三个方面衡量绿色层面质量。开放是城市高质量发展的必由之路。本文从引进来和走出去两个方面衡量开放层面质量。共享是城市高质量发展的本质要求,表明了发展的根本目的之所在。发展的目的是满足人民对美好生活的需要,除包括公共基础设施建设等方面外,还包括增加就业率、扩大社会保障覆盖面等方面,因此本文从硬条件和软保障两个方面衡量共享层面质量。在领域层的基础上,本文参照袁晓玲等[20]的研究,依据科学、全面、可操作等原则,考虑到增强城市间指标可对比性和避免规模取胜现象,对指标层进行了补充,最终构建了包含50个具体指标在内的中国城市发展质量测算体系,具体见表 1。

| 表 1 城市发展质量测算体系 Tab.1 Urban Development Quality Measurement System |

本文所用研究数据主要有两类。一类是构建指标体系所用数据。考虑到数据可得性、连续性问题,选取我国2005—2018年284个地级及以上城市为样本。所用数据主要来源于《中国统计年鉴》《中国区域经济年鉴》《中国城市统计年鉴》《中国城市建设统计年鉴》《中国科技统计年鉴》 《中国人口和就业统计年鉴》《中国贸易外经统计年鉴》以及各省市年鉴等。二是研究驱动因素所用数据。除地形起伏度参照封志明等[21]的研究进行测算外,其余数据均来源于《中国城市统计年鉴》。针对个别指标在城市层面数据缺失的问题,本文按照地区生产总值占比或常住人口占比通过省级数据进行折算;其余个别缺失数据通过移动平均法或插值法补齐。

2.3 研究方法 2.3.1 纵横向拉开档次法本文使用纵横向拉开档次法客观确定指标权重。纵横向拉开档次法由拉开档次法改进而来,适用于面板数据的综合评价,能够最大限度拉开档次,可以较好解决因样本容量过多而导致的测度结果趋近问题。此外,为避免所选指标单位不统一而导致数据的数量级差距悬殊问题,需先采用极值法标准化处理原始数据,且无量纲处理能够较好展现出样本的差异。具体测算步骤可参见相关文献[20]。最终,城市发展质量计算公式为:

|

(1) |

式中,i表示城市,j代表指标,t表示年份,wj为指标j所含的权重,xij* (t) 为城市i在t年份的j指标经标准化后的数值,udqi (t) 即为城市i在t年份的发展质量。

2.3.2 Dagum基尼系数法由于变异系数、泰尔指数等区域差异量化方法均忽略了子样本内部的具体分布状况,难以准确反映相对差异大小及来源。Dagum[22]提出的Dagum基尼系数及其分解思想能够针对性改良上述不足。Dagum基尼系数由传统基尼系数改进而来,适用于截面数据,不仅考虑了对总体样本按子区域分解后区内差异和区间差异同时存在的问题,而且还考虑了由于某个个体异于其所属子区域样本均值特征带来的交叉重叠问题。

在确定好将总体样本分为几个子区域样本后,Dagum基尼系数及其分解思想可将总体基尼系数分解为子区域内差距贡献、子区域间净值差异贡献和超变密度贡献三部分,三部分之和即为总体基尼系数。此外,还可以计算子区域内基尼系数以及子区域间基尼系数,具体计算思路可参见相关文献[22]。

2.3.3 核密度估计法核密度估计方法是用以研究空间分布非均衡问题的非参数估计方法,该方法旨在对随机变量的概率密度进行估计,利用平滑的连续密度曲线描述其动态演进规律。随机变量的概率密度计算公式参见相关文献[23]。本文将测算所得的城市发展质量看作是随机变量,并选用高斯核函数来研究我国城市发展质量的动态演进规律。

2.3.4 地理探测器地理探测器是探测某一事物的空间分异性并揭示其驱动因素的一种统计学方法。其核心思想是如果影响某一事物变化的因素具有空间分异性,这些影响因素的空间分布与该事物的空间分布存在显著的一致性或相似性,说明这些因素对该事物的空间分异产生重要影响[24]。本文引入因子探测来度量某一因素对城市发展质量空间分异的影响程度,其程度用q值来衡量,计算公式如下:

|

(2) |

式中,q的值域为[0, 1],q值越大表明该因素对城市发展质量空间分异的解释力越大。此外,h为该因素的分区数,N和Nh分别为研究区域的总样本数和分区样本数,δ2和δh2分别为研究区域总体和分区h的离散方差。

本文还引入交互探测识别因素的交互作用。交互探测通过比较单因素的q值和双因素空间叠加后的q值来探测双因素交互作用的强弱及方向。具体是通过比较因素Ua、Ub及两者叠加后的q值,即比较q(Ua)、q(Ub)和q(Ua ∩ Ub) 的大小来判断因素Ua和Ub交互作用的类型。按三者大小的不同可分为非线性减弱型、单因子非线性减弱型、双因子加强型以及非线性加强型[24]。各驱动因素均采用自然断点法进行离散化和类别化处理。

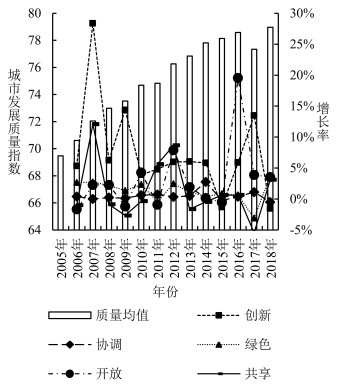

3 城市发展质量的时空分异特征 3.1 城市发展质量的描述性分析 3.1.1 演变趋势我国城市发展质量由2005年的69.48上升到2018年的78.96(见图 1),年均增速为0.99%,总体呈现稳步上升的趋势,但后期增速放缓,城市发展质量持续提升乏力。创新、协调、绿色、开放和共享五个维度质量年均增速分别为7.50%、0.50%、1.31%、3.18% 和1.41%。其中,创新质量年均增速最高,表明我国城市正快速由要素驱动发展向创新驱动发展转变,但创新质量增速逐渐放缓。协调质量增速最低,表明我国城市在产业结构合理性、城乡发展均衡性及居民收支协调性等方面的提升幅度较小。绿色质量增速较为平稳,表明伴随科学发展观与生态文明建设等理念的提出,我国城市的绿色发展质量稳步提升。开放质量在波动中上升,由于城市的开放之路受国际环境与国内政策影响较强,其增速较不稳定。共享质量亦在波动中上升,但样本期内其增速以五年左右为周期呈现出一种周期性变化特征。

|

图 1 2005—2018年中国城市发展质量及五个维度质量增长率 Fig.1 China's Urban Development Quality and Five Dimensions of Quality Growth Rate from 2005 to 2018 |

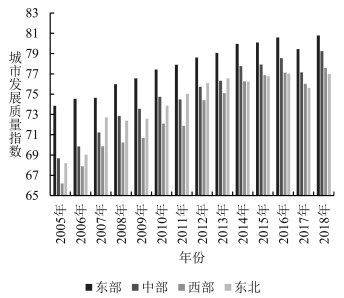

我国城市发展质量呈现明显的“东强西弱”①的空间分布格局(见图 2)。东部地区城市发展质量始终位于全国前列,得益于其在五个维度的领先地位,并且由于东部地区具有经济先发优势和区位条件优势,因此其创新、开放和共享质量存在大幅度领先优势。中部地区城市发展质量始终处于第二的位置,但其开放质量存在明显劣势,可能归因于其相对于东、西部和东北地区而言不占优势的对外开放区位条件。2005—2013年西部地区城市发展质量处于最后位置,但其在2014年实现了对东北地区的反超,主要得益于西部相较于东北地区而言,在创新、绿色质量方面存在大幅提升的发展态势;但西部地区协调质量存在明显短板,主要集中在城乡间差距较大和产业结构不均衡两方面。东北地区城市发展质量虽然存在上升趋势,但存在明显的波动特征,且最终位于四大区域最后位置,缺乏城市发展质量提升的持续动力。

|

图 2 四大区域城市发展质量均值 Fig.2 Average Value of Urban Development Quality in the Four Major Regions |

根据前文描述性分析,四大区域城市间发展质量存在显著差异,为进一步揭示区域间城市发展质量的差异大小及其来源,本文采用Dagum基尼系数法对中国2005—2018年城市发展质量的区域内差异、区域间差异及相应贡献率进行测算。

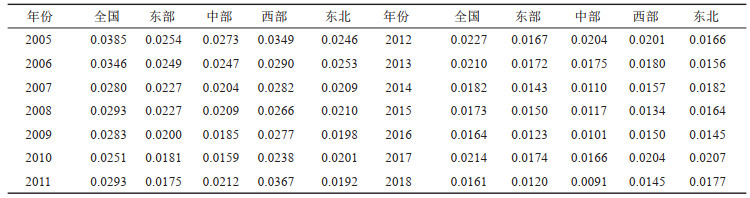

3.2.1 总体及区域内差异从演变趋势来看,区域内城市间发展质量差异均呈现在波动中下降的趋势(见表 2),表明我国城市发展质量正由空间非均衡状态逐渐向空间均衡状态转变。但各区域向空间均衡状态转变的过程特征存在差异,其转变速度呈现按“中部—西部—东部—东北”依次递减的格局,区域内Dagum基尼系数下降幅度依次为66.67%、58.45%、52.76% 和28.05%,表明中部、西部和东部地区区域内差异缩小的趋势明显,而东北地区缩小趋势则不明显,但中、西部地区差异缩小过程中波动幅度较大。从四个区域的对比来看,区域内城市间发展质量差异呈现按“西部—东北—东部—中部”依次递减的格局,区域内Dagum基尼系数均值依次为0.0231、0.0193、0.0183和0.0175。在西部地区的城市发展质量总体不高的情况下,由于成都、西安、遂宁、克拉玛依等城市的发展质量较高,使得西部地区区域内城市间差异较大;东部和中部地区整体城市发展质量较高,其区域内差异又相对较小,表明相较于其他地区,东部和中部地区更加兼顾质量与公平,具有较好的协同效应。

| 表 2 城市发展质量总体及区域内Dagum基尼系数 Tab.2 Overall and Intra-regional Dagum Gini Coefficients of Urban Development Quality |

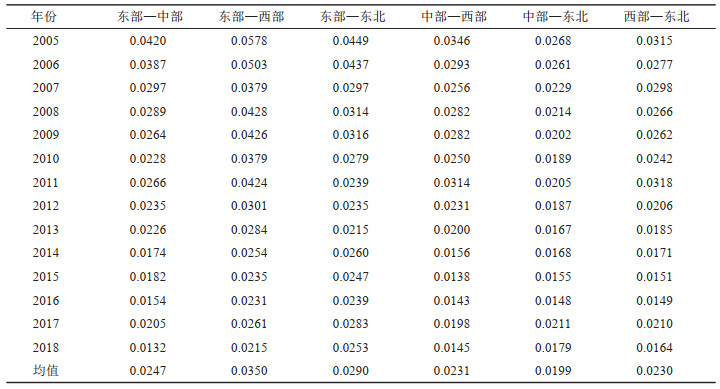

区域间Dagum基尼系数均值在测算期内按“东部—西部、东部—东北、东部—中部、中部—西部、西部—东北、中部—东北”顺序依次递减,相应均值为0.0350、0.0290、0.0247、0.0231、0.0230和0.0199(见表 3)。可以发现,东部与其他地区的区域间Dagum基尼系数均较大,结合东部地区城市发展质量测度结果,表明东部地区整体城市发展质量明显高于其他地区,是城市发展质量的高地,与前文空间格局的客观事实相一致,得益于东部地区在五个维度的领先地位。从演变趋势来看,区域间Dagum基尼系数均呈现在波动中下降的趋势,年均降幅按“东部—中部、东部—西部、中部—西部、西部—东北、东部—东北、中部—东北”顺序依次递减,相应降幅为4.49%、3.12%、4.90%、4.15%、3.42% 和2.37%。表明各区域间城市发展质量差异逐年缩小,其中又以“东部—西部”“东部—中部”间的基尼系数下降最为明显,表明区域间城市发展质量差异还未形成稳定局面,依旧存在收敛态势。

| 表 3 城市发展质量区域间Dagum基尼系数 Tab.3 Dagum Gini Coefficient Between Regions of Urban Development Quality |

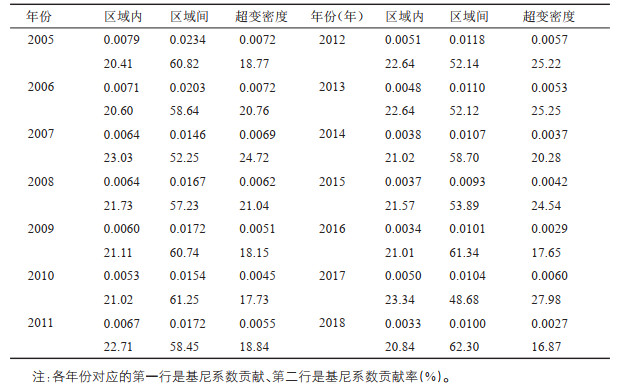

区域内差异贡献率、区域间差异贡献率和超变密度贡献率均值分别为21.69%、57.04%和21.27%,且三者围绕均值上下波动,无明显增减趋势(见表 4)。可以发现,区域间差异是城市发展质量总体差异的首要来源,表明我国东、中、西和东北四个区域间城市发展质量的协同效应较弱;与区域间差异相比,区域内差异贡献率较低,不是造成总体差异的主要原因;此外,超变密度贡献率亦较低,表明城市的发展质量与其所属子区域特征相近,区域间交叉重叠带来的差异贡献较小。因此,要解决我国城市发展质量的区域差异问题,促进形成空间均衡状态,还要以缩小区域间差异为主要抓手。

| 表 4 城市发展质量总体差异来源贡献 Tab.4 Contribution of Sources of Overall Differences in Urban Development Quality |

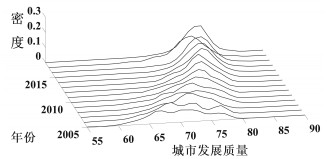

在使用Dagum基尼系数法测算相对差异的基础上,本文进一步借助核密度估计法识别城市发展质量的绝对差异,通过分析核密度曲线的分布位置、主峰形态、分布延展性以及极化趋势等方面,对中国及其区域层面2005—2018年城市发展质量的分布动态特征与演进趋势进行剖析考察。

3.3.1 整体视角从分布位置看,全国城市发展质量的主峰位置总体上呈右移趋势(见图 3),说明全国城市发展质量不断提升,与前文客观事实相一致。从主峰形态看,主峰高度不断提高,宽度逐渐收窄;从极化趋势看,城市发展质量由微弱的多极分化现象逐步演化为单极化现象。表明城市发展质量均趋于平均值,绝对差异逐渐缩小,不均衡状态有所改善。从分布延展性看,全国城市发展质量分布延展性呈现收敛趋势,期初存在右拖尾现象,说明在全国范围内存在较多远高于发展质量均值水平的城市;而到期末逐渐演化为不存在拖尾现象,表明在全国范围内显著高于发展质量平均水平的城市数量变少。

|

图 3 全国城市发展质量的分布动态演进 Fig.3 The Dynamic Evolution of the Distribution of National Urban Development Quality |

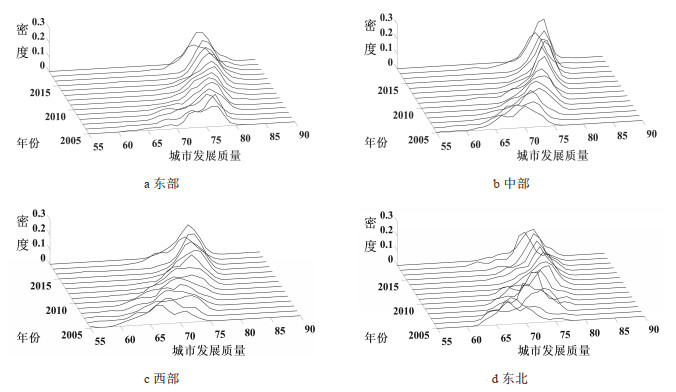

区域间城市发展质量的分布动态演进规律具有明显差异,区域内部城市间差异特征存在异质性(见图 4)。第一,四大区域城市发展质量核密度曲线的分布位置和主峰形态演化过程相似,主峰位置总体上均呈右移趋势,且主峰高度均在波动中上升,主峰宽度均逐渐收窄,表明四大区域城市发展质量均成上升态势,且绝对差异均有缩小的趋势。但主峰位置右移幅度存在差异,东部地区右移幅度较小,表明城市发展质量上升幅度较小;中、西部地区右移幅度较大,表明城市发展质量上升幅度较大;东北地区自2012年之后右移幅度极小,表明近年来东北地区城市发展质量提升乏力。此外,中部地区主峰高度显著高于另外三个区域,表明中部地区城市发展质量的绝对差异最小,城市发展质量趋于空间均衡。第二,四大区域城市发展质量核密度曲线的分布延展性和极化趋势存在明显差异。根据图 4(a),东部地区城市发展质量分布延展性呈现收敛趋势,且由微弱的两极分化逐步演化为单极化,但存在由左拖尾逐渐演化为微弱右拖尾现象,表明东部地区期初存在远低于发展质量均值水平的城市,期末存在远高于发展质量均值水平的城市。根据图 4(b),中部地区城市发展质量分布延展性呈现小幅度收敛趋势,且由两极分化逐步演化为单极化,期初左拖尾逐渐演化为无拖尾,表明中部地区期初存在远低于发展质量均值水平的城市,但期末发展质量较高的城市与平均水平接近。根据图 4(c),西部地区城市发展质量分布延展性呈现大幅度收敛趋势,两极分化逐步演化为单极化,期初右拖尾逐渐演化为期末左拖尾,表明西部地区期末存在远低于发展质量均值水平的城市,亟需提升该类城市的发展质量以进一步缩小地区内绝对差异。根据图 4(d),东北地区城市发展质量分布延展性亦呈现大幅度收敛趋势,多极分化逐步演化为单极化,期初右拖尾逐渐演化为期末左拖尾,同样表明亟需提升东北地区中远低于均值水平的城市的发展质量。

|

图 4 四大区域城市发展质量的分布动态演进 Fig.4 Dynamic Evolution of Distribution of Urban Development Quality in Four Regions |

通过上述分析,发现区域间差异是城市发展质量总体差异的首要来源,同时区域间动态演进规律具有明显差别。因此有必要进一步探究产生该时空分异特征的原因有哪些。为此,本文借助地理探测器来识别城市发展质量产生时空分异的驱动因素。由于我国地域辽阔,城市发展质量与自身的自然禀赋、经济基础、发展要素等条件密切相关。鉴于此,通过梳理相关文献[17, 25, 26],本文选取自然条件(Nat)、经济发展水平(Gdp)、金融发展水平(Fdl)、人力资本水平(Hcl)、政府调控力度(Grs)、市场化程度(Mar)等作为驱动城市发展质量产生时空分异的条件性因素,分析其对城市发展质量时空分异的驱动作用及在不同时期、不同区域的异同,并探究各因素间的交互影响。其中,以地形起伏度表征自然条件,以人均地区生产总值表征经济发展水平,以金融机构年末总贷款余额占地区生产总值比重近似衡量金融发展水平,以城市普通本专科在校学生人数占城市年末常住人口数比重近似衡量人力资本水平,以人均公共预算支出作为政府调控力度的代理变量,以私营和个体从业人员数占从业人员总数的比重作为市场化程度的代理变量。本文借鉴张欣和潘竟虎[27]的做法,通过选取2005、2010、2015和2018年4年的数据均值探测6个驱动因素对中国城市发展质量时空分异的影响程度以及各因素交互作用的影响程度。

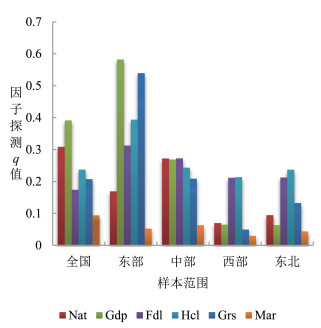

4.1 因子探测从全国视角来看,自然条件差异与经济发展水平差异是城市发展质量产生时空分异的主要驱动因素(见图 5)。其中经济发展水平的q值最高,表明其驱动作用最大。具有较高经济发展水平的城市具有深厚的经济基础,会更倾向于关注发展的质量和效益;与之相反,经济发展水平较低的城市则更加关注地区经济的规模与增速,对于发展质量的关注较少。自然条件的驱动作用仅次于经济发展水平。相关研究表明地形、地貌等地理因素会对区域经济差异产生影响[28],就地形起伏度而言,较为平坦的地区更利于开展经济社会活动,为发展质量提高创造更好的空间基础,因此各地自然条件的不同也相应导致了城市发展质量的差异。驱动作用排在第三位的是人力资本水平。随着劳动力资源投入量所带来的边际效益降低,劳动力自身所凝聚的知识、技能等优势愈发突出,人力资本水平也成为促进发展效率提高的重要因素[29],从而直接影响着城市的发展质量,且人力资本具有的流动性特点为各地区间发展质量差异创造了条件。驱动作用排在第四位的是政府调控力度。随着我国逐步向高质量发展阶段转型,政府在关注经济增长的同时,也更加重视优化经济结构、保护生态环境、促进技术创新、完善社会治理等方面的工作,并相应增加财政支持力度以保障高质量发展,因此各地差异的政府调控力度也可能导致城市发展质量的不同。金融发展水平与市场化程度排在驱动作用的后两位,表明相较于前四类因素,我国地区间金融发展水平差异和市场化程度差异对城市发展质量时空分异的影响程度还较低。

|

图 5 全国及四大区域因子探测q值 Fig.5 Factor-detecting q-values Across the Country and Four Regions |

从四大区域的视角来看,各类因素的驱动作用大小存在差异性。东部地区中,经济发展水平、政府调控力度、人力资本水平和金融发展水平均对城市发展质量的时空分异起到明显的驱动作用;中部地区中,除市场化程度外,其余要素驱动作用相近;西部地区中,人力资本水平和金融发展水平是城市发展质量产生时空分异的主要驱动因素,其余因素的驱动作用较不明显;东北地区中,人力资本水平、金融发展水平和政府调控力度均是城市间发展质量产生时空分异的主要驱动因素。

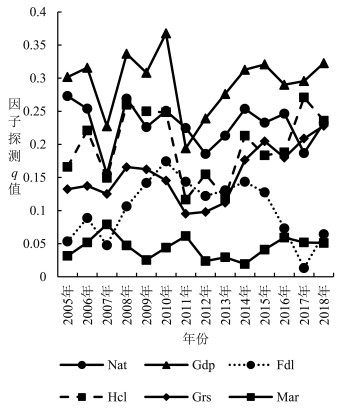

为进一步动态考察,图 6刻画了全国视角下各类驱动因素作用程度的演变过程。可以发现,经济发展水平和自然条件始终处于主导地位,且两者作用程度几乎无明显增减趋势,仅围绕平均值上下浮动。人力资本水平的作用程度在波动中提升,到2018年已位列第二名,表明人力资本水平已逐渐成为各地区间城市发展质量存在差异的重要驱动力。政府调控力度的作用程度亦在波动中上升,且自2013年后上升较为明显,到2018年与人力资本水平和自然条件作用程度相近,同样表明政府调控力度逐渐成为各地区间城市发展质量存在差异的重要驱动力。测算期内,金融发展水平的作用程度大致呈现“倒U”型,表明金融发展水平对于城市发展质量产生时空分异的影响程度正逐渐减弱。市场化程度的作用程度始终处于较低水平且波动幅度较小。

|

图 6 因子探测q值演变过程 Fig.6 The Evolution of the Factor-detecting q-value |

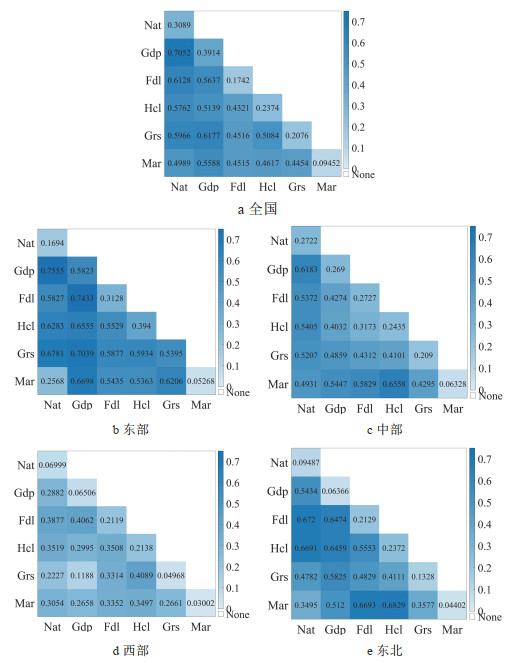

我国城市发展质量产生时空分异不是仅受单一因素影响,而是多个驱动因素的合力结果。如图 7(a)所示,任意两个驱动因素间的交互作用程度均大于单一因素的驱动作用程度,且其交互作用类型均为非线性加强型或双因子加强型。其中,经济发展水平和自然条件的交互解释力最强,达到70.52%,且两者与其他因素的交互解释力均较高,进一步表明经济发展水平和自然条件是我国城市发展质量时空分异的关键驱动因素。

|

图 7 全国及四个区域视角下各因素交互探测结果 Fig.7 Interaction Detection Results of Various Factors from the National and Four Regional Perspectives |

具体到四大区域视角下,可以发现,任意两个驱动因素间的交互作用程度同样均大于单一因素的驱动作用程度,表明各驱动因素间的协同作用增强了对四大区域城市发展质量时空分异的解释程度。具体来看:如图 7(b)所示,经济发展水平与其他因素的交互解释力最强,均高于65%,说明东部地区经济发展水平是导致时空分异的核心驱动因素,与上文特征事实相符。如图 7(c)所示,中部地区市场化程度的驱动作用虽然较弱,但其与其他因素的交互解释力均较高,表明市场化程度仍具有重要的驱动作用。如图 7(d)所示,与其他三个区域相比,西部地区各因素间交互解释力相对较低,表明驱动因素交互作用的空间分布与城市发展质量的空间分布一致性较弱。如图 7(e)所示,人力资本水平和金融发展水平与其他因素的交互解释力较强,是东北地区城市发展质量时空分异最主要的交互驱动因素。

5 结论与讨论 5.1 结论本文基于五大新发展理念,采用纵横向拉开档次法测度了2005—2018年我国284个地级及以上城市的发展质量,借助Dagum基尼系数法和核密度估计法全面考察了我国城市发展质量的区域差异和动态演进规律,并运用地理探测器探究了导致城市发展质量时空分异的驱动因素。研究结论如下:①我国城市发展质量总体呈现稳步上升趋势,得益于五个子维度质量存在不同程度的提高,但持续提升乏力,主要源于创新质量增速急剧放缓、协调质量增速始终不高;同时,城市发展质量呈现明显的“东强西弱”空间分布格局,相较于东部地区,中、西部和东北地区在五个子维度均有不同程度的劣势。②我国城市发展质量的不平衡现象显著,但正由空间非均衡状态逐渐向空间均衡状态转变;区域间差异是城市发展质量不平衡的首要来源,其贡献率为57.04%,主要体现为东部与其他三个地区间的差异;且各区域内也存在不同程度的差异,呈现按“西部—东北—东部—中部”依次递减的格局。③我国城市发展质量的绝对差异逐年缩小;各区域城市发展质量核密度曲线的分布位置和主峰形态演化过程相似,但分布延展性存在明显差异,区域内部城市间差异特征存在异质性。④自然条件与经济发展水平差异是全国城市发展质量产生时空分异的主要驱动因素,人力资本水平和政府调控力度的驱动作用正逐渐增强;而四大区域中,各类因素的驱动作用程度及相对大小存在异质性;此外,交互探测表明我国城市发展质量产生时空分异是多个因素的合力结果。

5.2 讨论本文在现有相关研究基础上,从全国层面分析了城市发展质量及其时空特征,丰富研究样本量的同时拓展了城市间比较的视野,为辨析我国城市发展中存在的问题及未来发展的方向提供了理论内涵与现实基础;同时借助Da‐ gum基尼系数与核密度估计等方法,填补了准确反映城市发展质量区域差异大小与来源以及量化动态演进规律的空白,进一步充实了城市高质量发展的研究工具;且在关注各类驱动因素的基础上进一步剖析了交互作用,对于地方政府采取针对性措施推动城市高质量发展具有重要价值。根据上述研究可得出如下启示:①坚决贯彻新发展理念,持续推动城市发展质量提高。在样本测算期末城市发展质量提升幅度不大,表明城市发展质量提升存在后续乏力的可能。因此要着重补齐五个维度中的短板,特别注重持续提升创新质量、着力提高协调质量。②始终坚持全国“一盘棋”,协同推动城市发展质量提高。重点关注我国城市发展质量的区域间差异,特别是探索东部与其他区域间城市发展质量协同提升的机制。③综合考虑各类驱动因素,合理推动城市发展质量提高。要在尊重自然条件差异的基础上,充分发挥经济发展水平与其他驱动因素的合力作用。

此外,本文仍存在需要进一步完善的内容:①本文考虑到避免城市间靠规模取胜的现象,因此在指标选取时引入了人均、强度、密度、比重及比率等类别的指标,但依然存在部分总量指标,未来需要进一步思考相关指标的合理性及其与领域层对应关系的界限性问题。②本文在分析区域差异、动态演进与驱动因素时,只考虑了城市发展质量,未能进一步探讨五个子维度的相关情况,缺乏一定深度,未来需要进一步从子维度层面完善相关研究。

注释:

① 四大区域的划分借鉴国家统计局2011年06月13日发布的《东西中部和东北地区划分方法》。其中东部地区包括北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东和海南,中部地区包括山西、安徽、江西、河南、湖北和湖南,西部地区包括内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏和新疆,东北地区包括辽宁、吉林和黑龙江。详见:http://www.stats.gov.cn/ztjc/zthd/sjtjr/dejtjkfr/tjkp/201106/t20110613_71947.htm。

| [1] |

张江洋, 袁晓玲, 王军. 高质量发展下城市投入产出指标体系重构研究[J]. 北京工业大学学报(社会科学版), 2020, 20(5): 58-67. [Zhang Jiangyang, Yuan Xiaoling, Wang Jun. Research on the reconstruction of urban input-output index system under the high-quality development[J]. Journal of Beijing University of Technology (Social Science Edition), 2020, 20(5): 58-67.] |

| [2] |

李永友. 经济发展质量的实证研究: 江苏的经验——基于经济发展质量指标体系的分析[J]. 财贸经济, 2008, 29(8): 113-118. [Li Yongyou. An empirical study on the quality of economic development: Jiangsu's experience: Based on the analysis of the quality indicator system of economic development[J]. Finance & Trade Economics, 2008, 29(8): 113-118.] |

| [3] |

刘秉镰, 汪旭, 边杨. 新发展格局下我国城市高质量发展的理论解析与路径选择[J]. 改革, 2021, 326(4): 15-23. [Liu Binglian, Wang Xu, Bian Yang. Theoretical analysis and path selection of highquality urban development in China under the new development pattern[J]. Reform, 2021, 326(4): 15-23.] |

| [4] |

方创琳. 中国新型城镇化高质量发展的规律性与重点方向[J]. 地理研究, 2019, 38(1): 13-22. [Fang Chuanglin. Basic rules and key paths for high-quality development of the new urbanization in China[J]. Geographical Research, 2019, 38(1): 13-22.] |

| [5] |

武云亮, 钱嘉兢, 张廷海. 环境规制、绿色技术创新与长三角经济高质量发展[J]. 华东经济管理, 2021, 35(12): 30-42. [Wu Yunliang, Qian Jiajing, Zhang Tinghai. Environmental regulation, green technology innovation and high-quality economic development in the Yangtze River Delta[J]. East China Economic Management, 2021, 35(12): 30-42.] |

| [6] |

宋宪萍. 当前我国城市社会风险的多元协同治理[J]. 甘肃社会科学, 2021(4): 22-29. [Song Xianping. Multivariate collaborative governance of current urban social risks in China[J]. Gansu Social Sciences, 2021(4): 22-29.] |

| [7] |

赵蔡晶, 吴柏钧. 智慧城市建设促进了城市发展质量提升吗?——基于多期DID方法的政策效应评估[J]. 经济经纬, 2020, 37(6): 18-27. [Zhao Caijing, Wu Bojun. Does smart city construction promote the quality of urban development?: An evaluation of policy effect based on multiphase DID method[J]. Economic Survey, 2020, 37(6): 18-27.] |

| [8] |

Fujita M, Krugman P, Venables A J. The Spatial Economy: Cities, Regions, and International Trade[M]. Cambridge: MIT Press Books, 2001: 283-285.

|

| [9] |

While A, Joans A E G, Gibbs D. From sustainable development to carbon control: Eco-state restructuring and the politics of urban and regional development[J]. Transactions of the Institute of British Geographers, 2010, 35(1): 76-93. DOI:10.1111/j.1475-5661.2009.00362.x |

| [10] |

Dempsey N, Bramley G, Power S, et al. The social dimension of sustainable development: Defining urban social sustainability[J]. Sustainable Development, 2011, 19(5): 289-300. DOI:10.1002/sd.417 |

| [11] |

白先春, 凌亢, 郭存芝. 城市发展质量的综合评价——以江苏省13个省辖市为例[J]. 中国人口·资源与环境, 2004, 14(6): 93-97. [Bai Xianchun, Ling Kang, Guo Cunzhi. Synthesis evaluation of the quality of city development: A case of 13 cities under the jurisdiction of the Jiangsu Provincial[J]. China Population Resources and Environment, 2004, 14(6): 93-97.] |

| [12] |

卢丽文, 张毅, 李小帆, 等. 长江中游城市群发展质量评价研究[J]. 长江流域资源与环境, 2014, 23(10): 1337-1343. [Lu Liwen, Zhang Yi, Li Xiaofan, et al. City quality evaluation of Yangtze River city group[J]. Resources and Environment in the Yangtze Basin, 2014, 23(10): 1337-1343.] |

| [13] |

Fang X, Shi X, Gao W. Measuring urban sustainability from the quality of the built environment and pressure on the natural environment in China: A case study of the Shandong Peninsula region[J]. Journal of Cleaner Production, 2021, 289: 125-145. |

| [14] |

王雪微, 范大龙. 长三角城市群城市发展质量测度及时空演变格局[J]. 人文地理, 2020, 35(6): 85-94, 148. [Wang Xuewei, Fan Dalong. Urban development quality measurement and spatiotemporal evolution pattern of the Yangtze River Delta urban agglomeration[J]. Human Geography, 2020, 35(6): 85-94, 148.] |

| [15] |

李磊, 张贵祥. 京津冀城市群内城市发展质量[J]. 经济地理, 2015, 35(5): 61-64, 8. [Li Lei, Zhang Guixiang. The city development quality of Beijing-Tianjin-Hebei urban agglomeration[J]. Economic Geography, 2015, 35(5): 61-64, 8.] |

| [16] |

王滨. 中国城镇化质量综合评价[J]. 城市问题, 2019(5): 11-20. [Wang Bin. Comprehensive evaluation of China's urbanization quality[J]. Urban Problems, 2019(5): 11-20.] |

| [17] |

熊湘辉, 徐璋勇. 中国新型城镇化水平及动力因素测度研究[J]. 数量经济技术经济研究, 2018, 35(2): 44-63. [Xiong Xianghui, Xu Zhangyong. Research on level and mechanical machine under the guidance of new urbanization[J]. The Journal of Quantitative & Technical Economics, 2018, 35(2): 44-63.] |

| [18] |

孙久文, 蒋治, 胡俊彦. 新时代中国城市高质量发展的时空演进格局与驱动因素[J]. 地理研究, 2022, 41(7): 1864-1882. [Sun Jiuwen, Jiang Zhi, Hu Junyan. Spatio-temporal evolution pattern and driving factors of high-quality development of Chinese cities in the new era[J]. Geographical Research, 2022, 41(7): 1864-1882.] |

| [19] |

赵涛, 张智, 梁上坤. 数字经济、创业活跃度与高质量发展——来自中国城市的经验证据[J]. 管理世界, 2020, 36(10): 65-76. [Zhao Tao, Zhang Zhi, Liang Shangkun. Digital economy, entrepreneurship and high-quality economic development: Empirical evidence from urban China[J]. Journal of Management World, 2020, 36(10): 65-76.] |

| [20] |

袁晓玲, 郭一霖, 王恒旭, 等. 中国城市发展质量测算与动力机制研究[J]. 北京工业大学学报(社会科学版), 2022, 22(3): 159-174. [Yuan Xiaoling, Guo Yilin, Wang Hengxu, et al. Research on the measurement and dynamic mechanism of China's urban development quality[J]. Journal of Beijing University of Technology (Social Science Edition), 2022, 22(3): 159-174.] |

| [21] |

封志明, 唐焰, 杨艳昭, 等. 中国地形起伏度及其与人口分布的相关性[J]. 地理学报, 2007, 62(10): 1073-1082. [Feng Zhiming, Tang Yan, Yang Yanzhao, et al. The relief degree of land surface in China and its correlation with population distribution[J]. Acta Geographica Sinica, 2007, 62(10): 1073-1082.] |

| [22] |

Dagum C. A new approach to the decomposition of the Gini income inequality ratio[J]. Empirical Economics, 1997, 22(4): 515-531. |

| [23] |

王耕, 李素娟, 马奇飞. 中国生态文明建设效率空间均衡性及格局演变特征[J]. 地理学报, 2018, 73(11): 2198-2209. [Wang Geng, Li Sujuan, Ma Qifei. Spatial equilibrium and pattern evolution of ecological civilization construction efficiency in China[J]. Acta Geographica Sinica, 2018, 73(11): 2198-2209.] |

| [24] |

王劲峰, 徐成东. 地理探测器: 原理与展望[J]. 地理学报, 2017, 72(1): 116-134. [Wang Jinfeng, Xu Chengdong. Geodetector: Principle and prospective[J]. Acta Geographica Sinica, 2017, 72(1): 116-134.] |

| [25] |

王婧, 李裕瑞. 中国县域城镇化发展格局及其影响因素——基于2000和2010年全国人口普查分县数据[J]. 地理学报, 2016, 71(4): 621-636. [Wang Jing, Li Yurui. Spatial pattern and influencing factors of urbanization development in China at county level: A quantitative analysis based on 2000 and 2010 census data[J]. Acta Geographica Sinica, 2016, 71(4): 621-636.] |

| [26] |

吕立刚, 隋雪艳, 汪翔, 等. 江苏省土地城镇化的空间分异及其主导因素探测[J]. 人文地理, 2018, 33(4): 88-94, 112. [Lv Ligang, Sui Xueyan, Wang Xiang, et al. Spatial variation of land urbanization in Jiangsu and dominant drivers[J]. Human Geography, 2018, 33(4): 88-94, 112.] |

| [27] |

张欣, 潘竟虎. 中国城市蔓延时空动态识别及驱动因素探测[J]. 人文地理, 2021, 36(4): 114-125. [Zhang Xin, Pan Jinghu. Identification of spatio-temporal dynamics and detection for driving factors of urban sprawl in China[J]. Human Geography, 2021, 36(4): 114-125.] |

| [28] |

Gallup J L, Sachs J D, Mellinger A D. Geography and economic development[J]. International Regional Science Review, 1999, 22(2): 179-232. |

| [29] |

刘清春, 王铮. 中国区域经济差异形成的三次地理要素[J]. 地理研究, 2009, 28(2): 430-440. [Liu Qingchun, Wang Zheng. Research on geographical elements of economic difference in China[J]. Geographical Research, 2009, 28(2): 430-440.] |