2. 江苏省智慧城市设计仿真与可视化技术工程实验室,南京 210093;

3. 云南大学 建筑与城市规划学院,昆明 650091

2. Provincial Engineering Laboratory of Smart City Design Simulation & Visualization, Nanjing 210093, China;

3. School of Architecture and Urban Planning, Yunnan University, Kunming 650091, China

近年来,我国的经济发展与城镇化进程已逐渐由高速增长阶段转向高质量发展阶段。活力作为城市高质量发展的重要指标,是城市宜居性和竞争力的重要体现,受到了城市规划设计领域研究和实践的大量关注[1]。早期城市活力相关研究主要关注微观建成环境要素对居民社会交往、活动类型等因素的影响[2],简·雅各布斯的城市多样性思想[3]、扬·盖尔的街道空间活力理论[4]、威廉·怀特的公共空间研究[5]等都是这一领域的代表。随着这一概念得到越来越多的关注,活力的定义也充分扩展到了社会、经济、文化、空间等多个方面[6]。但普遍认可的是,人的活动是城市活力的根本要素,理解城市居民活动的时空分布特征和影响机制对打造活力人居环境具有重要意义。

在相关研究的推进中,活力的测度方式已经从传统以人群活动密度为主转向更加多元的方法。城市整体层面,居民出行强度、POI数量、社交媒体活跃程度等都是测度城市活力的常用指标[7, 8]。有研究通过静态的人口密度、土地利用、设施可达性等指标测度城市内部空间活力[9, 10],还有学者从人群活动视角出发展开分析,例如通过出行热力、夜间灯光数据等新的数据类型分析城市内部空间的活力分布特征[11, 12]。但整体上,这类研究仍以活动密度等单一指标评测为主,缺乏综合性的测度以及动态人流数据的分析。同时,有学者从活动的重访性、混合性、网络交互性等更多维度对城市功能空间的活力进行了测度[13]。

随着时间地理学应用研究的出现,以研究人的时空行为为核心的时间尺度地域综合研究开始大量出现[14-16],而活力的相关研究也逐渐由单一空间维度转向时空综合维度。近年来,细粒度时空大数据的应用直接推动了城市活力分析由单一的静态空间视角转向动态的时空间结合。一些研究通过比较不同时间切面的活力值[17]、绘制变化波形图[18, 19]等方法来刻画活力的时间动态变化。整体而言,已有研究大多仅聚焦于不同时间段城市活力的空间分布特征,而对不同城市空间活力变化的动态时间模式缺少系统性探索。

早期大量研究分析了社会经济和建成环境因素对城市活力的影响机制。其中,人口的社会经济属性是影响城市活力的本质因素,人口年龄结构、经济水平等均已被证实对城市活力有显著影响[20]。建成环境则往往通过影响特定时空条件下的人群活动间接影响城市活力,人口密度、公共交通可达性、交叉口数量、开发强度、设施密度、土地利用混合度指数等都是城市活力的重要影响因素[21-25]。在活力研究走向动态化的背景下,不同时间段城市活力的影响因素差异也受到关注。钮心毅等使用空间滞后模型分析了地铁站出入口、商业业态多样性等指标在全天不同时间段与城市街道活力的相关性差异[26]。Wu等使用社交媒体签到数据测算城市活力的时空分布特征,并通过时空地理加权回归方法,发现城市活力的影响因素和影响强度在不同时间和空间都表现出显著差异[27]。然而这类研究更多立足于宏观大数据,受到数据可获取性限制,缺少对社会经济属性的影响。同时,现有研究大多停留在不同时间段影响机制差异的对比分析上,本质上仍是对静态空间活力影响机制的分析,对城市活力的时间变化模式的产生机制和影响机理探讨不足。

综上所述,城市活力是城市空间品质的重要体现,尤其是活力的时间分布特征是评价空间“活力质量”的重要方面。然而现有研究尚未在城市内部尺度上对不同空间单元的时间活力模式分布特征及影响机制展开探索。基于此,本文基于手机信令数据,从活动强度、活动混合度、活动联系强度三个方面构建城市活力的评价体系,同时重点关注城市时间活力模式,并进一步分析社会经济和建成环境要素对城市时间活力的影响机制。研究试图丰富城市活力的概念内涵,弥补对城市时间活力模式关注的不足,从而为促进城市活力的高质量发展,建设高水平的活力城市提供参考。

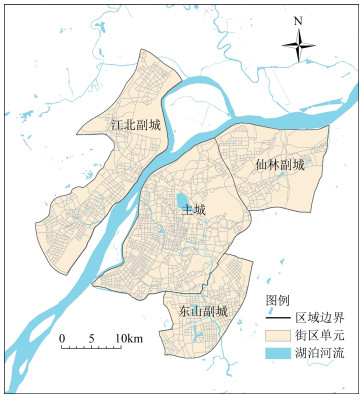

1 研究区概况与研究方法 1.1 研究区与数据处理南京市是长三角特大城市和我国东部重要的中心城市。城市活力是南京市城市发展关注的重点问题,早在2017年10月,南京市人民政府办公厅就下发了《关于加快推进夜间经济发展的实施意见》,以提升城市活力、促进城市经济繁荣。选取《南京市城市总体规划(2018—2035)》中南京市中心城区(包含主城区、江北副城、仙林副城、东山副城)作为实证研究区域(图 1),以快速路、主干路、次干路与山体、水体等自然要素划分的街区作为空间单元,最终共得到1839个街区。

|

图 1 研究区域 Fig.1 The Research Area |

本文主要使用手机信令数据测度各街区的城市时间活力。数据为中国联通提供的2019年6月连续5个工作日的手机信令数据,字段主要包括用户ID、用户年龄、用户驻留点坐标、驻留起止时间等。其中,用户驻留点指用户在同一位置停留30分钟以上的地点,其坐标由多基站加权算法推测得出[28],采样间隔小于等于10分钟,相邻驻留点之间则被识别为用户出行。具体处理过程中,先将用户驻留点坐标聚合到以研究区为边界建立的250米网格中,再进一步汇总到街区上[29],以进行后续分析计算。

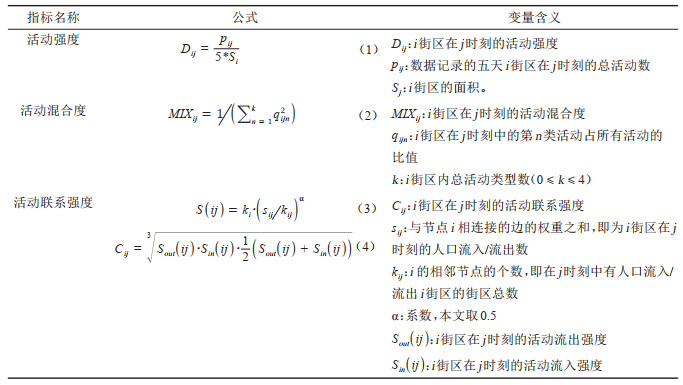

1.2 时间活力模式聚类城市活力是对街区内活动的丰富性、多样性、强交互性等特征的综合描述,因此,本文认为可以通过测度街区内的活动强度、活动混合度和活动联系强度来进行城市活力的评价。

活动强度是城市活力产生的基础,反映出空间内活动的丰富性。本文使用街区内单位面积的驻留次数表示活动强度,即单位面积驻留次数越多,活动强度越大。活动混合度表示空间为不同类型活动提供场所的能力,反映出空间内活动的多样性。参考既往研究,本文使用不同活动类型的hills多样性指数表示活动混合度[30],根据已有文献对活动时长和活动目的的研究[31],根据不同驻留时长划分不同的活动类型,具体将活动分为小于1小时(如短暂购物、娱乐等短暂活动),1—3小时(如会议、休憩等持续性活动),3 —8小时(如工作、就寝等日常性的活动)以及大于8小时的四类。活动联系强度表示活动在不同街区间互相联系的能力,反映出空间内活动的交互性。本文使用复杂网络分析中的改进度中心性表示活动联系强度,即将街区作为节点,节点间人流出行作为边建立复杂网络,计算各节点的改进度中心性[32]。在此基础上采用熵权法对三项活力指标加权求和,得到最终的城市活力(表 1)。

| 表 1 城市时间活力模式聚类维度 Tab.1 The Clustering Dimensions of Temporal Vibrancy Mode |

在测度城市活力的基础上,为了进一步研究城市空间在不同时间内的活力表现,本文引入城市时间活力的概念,即城市活力在一天24小时中的时间变化模式。研究提取每个街区在24个时刻内的空间活力组成该街区的活力时间序列,再对所得的1839个序列进行k-means聚类,得到其城市时间活力模式。聚类中使用肘部法确定聚类数,使用动态时间规整法算法(dynamic time warp,DTW)定义序列距离,该算法与传统的欧氏距离算法相比能够提高聚类正识率,从而更精确地划分时间活力模式类型[33]。

1.3 影响因子指标体系构建本文在现有文献指标的基础上从社会经济和建成环境两个方面选取了7个一级指标和17个二级指标(表 2),利用多元逻辑回归模型探究时间活力模式的影响因素。

| 表 2 影响因子及计算方法表 Tab.2 Influence Factors and Calculation Methods |

社会经济指标方面,选取了人口密度、年龄结构和经济水平三个一级指标。人口密度用夜间(3:00—5:00)街区内驻留人口与面积的比值量化;年龄结构指标选取中,初步选择青少年、中青年、中老年、老年人口占比作为量化指标,考虑到已有研究中青少年与老年人口的比例对城市活力的影响较为显著[34],且中老年人口占比这一变量在模型共线性检验中方差膨胀系数(VIF)>10,故剔除。居住人口经济水平则使用街区单元内的平均房价水平进行测度[20]。

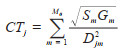

建成环境方面,密度、混合度、交通可达性和功能性质等均已被证实对城市活力有重要影响[20, 24],考虑到景观品质对行为活动的吸引力,本文在此基础上补充了相关影响因素,整合归纳为交通区位、开发强度、功能性质和景观品质四个一级指标,通过挖掘各一级指标对时间活力模式的影响方式,归纳得出各二级指标及其指标量化。二级指标中,本文定义的区位中心性指数为街区与区位中心间的场强。考虑到商业设施的选址受区位条件影响较大,本文选取市级商业中心作为研究区内的区位中心①,具体公式:

|

(5) |

式中,CTj为街区j的区位中心性,M0为研究区范围内商业中心的总数,Sm为第m个商业中心的总面积,Gm为第m个商业中心内综合服务职能设施总建筑面积,Djm为第m个商业中心与街区j的直线距离。

其他各影响因素二级指标的涵义及计算方法见表 2。

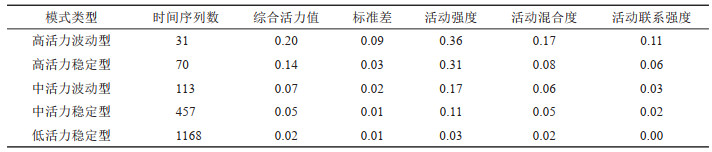

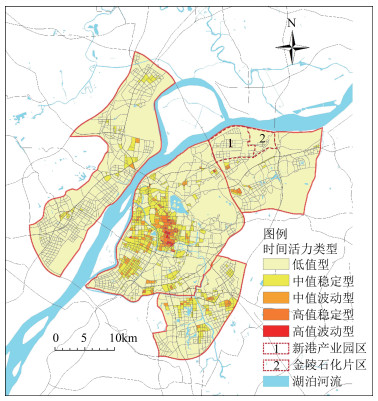

2 时间活力模式分布特征通过时间序列聚类分析方法可以得到研究区内城市时间活力模式。本文根据肘部法则结合实际分类特征,共将研究区街区的城市时间活力分为5类:依据活力值总体水平可以将类型分为高值型(0.10—0.35)、中值型(0.04—0.10)和低值型(≤0.04)三类,而依据变化波动程度可以分为波动型和稳定型两类(表 3)。最终得到高活力波动型、高活力稳定型、中活力波动型、中活力稳定型和低活力稳定型5种时间活力模式(图 2)。空间分布方面,活力的总体水平和波动强度从市中心向外围圈层式递减(图 3),即从内至外形成了“高值波动—高值稳定—中值波动—中值稳定—低值稳定”的圈层结构。此外,在一些区域性就业中心也有零星中高值活力模式的分布。

| 表 3 南京市中心城区活力时间变化模式的描述性统计 Tab.3 Descriptive Statistics of the Temporal Vibrancy Modes in the Central Urban Area of Nanjing |

|

图 2 南京市中心城区时间活力模式图 Fig.2 The Temporal Vibrancy Modes in the Central Urban Area of Nanjing |

|

图 3 南京市中心城区时间活力模式空间分布图 Fig.3 The Destribution of Temporal Vibrancy Modes in the Central Urban Area of Nanjing |

具体地,分析高活力波动型活力模式的特征(图 2a)可以发现,总体上其时间活力水平较高、波动较大。街区的时间活力受到通勤行为的影响较为显著,在6时开始快速上升并在9时达到极值点,短暂平稳后持续上升,在19时达到一日活力峰值。空间上,这类街区多位于区域就业中心与公共服务、商业服务中心附近,同时承载片区内的就业、购物、休闲等多类活动。可以推测,这类街区由于晚通勤活动和傍晚逐渐增加的非日常性活动如购物、休闲、娱乐等同时发生,从而活动强度、混合度、联系强度均处于较高水平,且波动性较强。

分析高活力稳定型活力模式的特征(图 2b)可以发现,总体上其时间活力表现出规律的通勤行为模式。活力在7时到9时快速上升、9时到12时缓慢上升,后在12时到19时保持平稳,19时以后缓慢下降。结合其多为公司企业、学校单位等的空间分布特征,可以推测,此类街区多位于片区级就业就学中心附近,因而城市时间活力在工作日白天平稳、规律且总体水平较高。

分析中活力波动型活力模式的特征(图 2c)可以发现,总体上其时间活力波动性较大。活力在9时和19时达到极值后开始下降,且工作日白天活力水平相对较高。而在空间上,这类街区多位于区域交通节点(地铁换乘站、公交枢纽)及短暂日常活动发生的地点(农贸市场、购物市场)等附近。可以推测,早通勤、晚通勤时间在此类空间中活动、经过的人流较多,但从事长时间活动的人数较少,因而产生短暂的活力峰值后即开始下降。

分析中活力稳定型活力模式的特征可以发现(图 2d),总体上其波形变化与高活力稳定型较为类似,均为平稳规律的通勤行为模式。且同样分布在公司企业、学校单位较为密集的地区。推测其成因也与高活力稳定型类似,但由于其分布的就业就学设施级别相对更低,服务范围相对更小,因此整体活动规模少于高活力稳定型街区,时间活力分布值段亦相对较低。而低活力稳定型(图 2e)则数量最多,64% 的街区属于低活力稳定型。此类街区与前几类相比功能更为单一,主要发生居住活动、工业生产等密度较低、类型单一的人群活动,因而整体活力的水平较低。

3 时间活力模式影响因素为进一步研究上述城市时间活力模式的影响因素,本文使用多元逻辑回归模型分析社会经济因素与建成环境因素对城市时间活力模式的影响(表 4)。将不同的模式作为因变量,其中低活力平稳型作为对比参照,将前文选定的17个变量指标作为自变量,模型显著性值(LLR p-value)小于0.01,具有统计学意义,拟合优度较好。

| 表 4 社会经济与建成环境对城市时间活力模式的影响系数与显著性 Tab.4 The Influence Coefficient and Significance of Socioeconomic and Built Environment on Temporal Vibrancy Modes |

社会经济因素方面,街区居住人口年龄结构,尤其是青少年和中青年人口占比对高活力波动型时间活力模式的影响较为显著;而街区人口密度、房价代表的居住人口经济水平对各类中高时间活力模式的形成均有显著促进作用。

人口密度对各中高活力模式的形成均有显著促进作用,回归系数为正且绝对值最大,说明人口密度对四种中高时间活力模式的形成均有促进作用,即人口密度的增加显著提高了街区内的整体活力水平,这与一般认知和既往研究结论相符。

年龄结构方面,青少年人口占总居住人口的比例对高活力波动型时间活力模式的形成有较显著的抑制作用,推测这与青少年占比高的街区往往远离就业中心、分布在大型居住社区等以居住就学功能为主的地块中有关,且青少年在工作日参与的活动类型、活动目的地类型均较为单一,活动的混合度和联系强度较低,在一天24小时内的波动水平也十分有限,从而抑制了高活力波动型时间活力模式的形成。中青年人口占总居住人口的比例对高活力波动型时间活力模式的形成有较显著的促进作用,即街区内中青年人口占比的增加会促进其时间活力模式趋于波动型,且整体活力水平较高。推测这与中青年参与的活动类型丰富(包括工作、购物、娱乐等),且活动时间在一日内相对分散有关,因而较高的中青年人口占比可能促使街区的城市时间活力表现为波动性较强的变化模式。老年人口对中活力稳定型模式的形成有显著促进作用,老年人口占比高的街区的时间活力模式倾向于中活力稳定型。结合南京市中心城区老年人口分布情况可以推测,这与老年人多居住在老城区建成年代较早的居住社区中有关。老旧小区周边城市环境由于不断更新与再开发,往往汇集多样的城市服务设施与功能,但总体开发强度低于新城区,因而活动混合度较高而活动强度较低,且在一日24小时内无剧烈波动,从而表现为中活力稳定型时间活力模式。

房价均价反映的居住人口经济水平情况对四种波动类型的形成均有促进作用。对于高活力变化模式类型,房价的影响系数较大,即促进作用较强,说明房价是高值活力类型的关键性因素,街区内房价均价越高,该街区城市活力总体水平越高。参考既往研究中对于不同经济水平人群行为活动模式的研究[21],推测这与高经济水平人群日常出行活动范围更大、活动频率更高且活动类型更多样有关。

3.2 建成环境影响因素建成环境因素方面,交通区位条件尤其是道路交通可达性对城市时间活力模式有较为显著的影响,开发强度与功能类型同样具有影响作用。而景观风貌包括亲水性和绿地覆盖率则对时间活力模式的影响不显著。

区位条件对高活力波动型时间活力模式的形成有显著促进作用,对其他三类作用不明显;容积率对高活力稳定型时间活力模式的形成有显著促进作用;而道路交通可达性对四种中高时间活力模式类型的形成均有显著的促进作用,影响系数较大,说明便捷的交通条件和一定程度的集中式开发能够吸引区域人群活动聚集,从而提高城市活力水平。值得注意的是,与预期结论不同,轨道交通对中高活力水平时间活力模式类型的形成有抑制作用,但影响系数绝对值较小、抑制作用较小。推测这与城市轨道交通一般相对于城市建成区超前建设有关,在江北、仙林、河西副城的大量待建设区已经规划建成了轨道交通站点,这些街区还未完成建设,功能尚不完善、城市活力水平较低,活力变化模式多为低值稳定型。因而轨道交通条件对中高活力类型的形成整体表现为较小的抑制作用。

功能类型方面,用地混合度和功能复合度对中高活力波动型时间活力模式的形成有较显著促进作用,对中高活力稳定型的形成有一般显著促进作用,可见功能复合的街区能够吸引丰富多样的活动发生,从而使得城市活力整体处于较高水平。街区公共服务类、商业服务类建筑面积占总建筑面积的比例、企业单位的密度对四种中高活力水平时间活力模式的形成均有显著的促进作用,即公共服务类、商业服务类建筑面积占比的增加以及企业单位密度的提升会使得时间活力模式趋于中高活力类型。推测这与城市空间中的公共服务类、商业服务类用地往往承担了较多对外服务功能有关,区域中的就业、就学、就医、文体、娱乐活动大多集中于这两类用地中,因此其面积占比和密度能够反映街区的对外服务功能。服务功能越强的空间越具备吸引活动发生的能力,从而城市活力水平越高。

景观风貌条件对城市时间活力模式的形成整体无显著影响。亲水性对高活力波动型的形成有一般显著的抑制作用,即离自然水体距离较近的街区有更大概率一日活力时间变化模式表现为低值平稳型。推测这与南京中心城区沿江地带分布的产业园区(新港产业园、金陵石化产业园)有关,大型产业用地整体建设水平较低且功能相对独立封闭,从业人员多就近居住,产生的活动类型有限,从而城市活力水平相对较低、活力波动程度也相对较低。

4 结论与讨论本文利用手机信令数据,从时间维度视角出发,从活动强度、活动混合度、活动联系强度三方面构建城市时间活力指标体系,以南京市中心城区为例,分析其城市时间活力模式和分布特征,并进一步分析了社会经济和建成环境因素对城市时间活力模式的影响机制。研究从时间维度扩展了城市活力的研究视角,为探索构建“活力城市”、保障城市高质量可持续发展提供了重要参考。

4.1 结论(1)城市内不同空间单元呈现出不同的时间活力模式,依据时间活力的总体水平和变化波动可分为高活力波动型、高活力稳定型、中活力波动型、中活力稳定型和低活力稳定型的5类。高活力波动型模式总体活力水平较高、波动较大,受通勤行为的影响较为显著;高活力稳定型模式城市时间活力平稳、规律且总体水平较高,表现出规律的通勤模式;中活力波动型模式的时间活力波动性较大,短暂达峰后即开始下降;中活力稳定型模式与高活力稳定型的波形变化类似,时间活力分布值段相对较低;低活力稳定型数量最多,整体活力水平低而平稳。

(2)活力的总体水平和波动强度从市中心向外围圈层式递减,从内至外形成了“高值波动—高值稳定—中值波动—中值稳定—低值稳定”的圈层结构。高活力波动型多位于区域就业中心与公共服务、商业服务中心附近;高活力稳定型多为公司企业、学校单位等城市空间;中活力波动型多位于区域交通节点及短暂日常活动发生地附近;中活力稳定型多分布于服务范围相对更小的就业、就学设施附近。低活力稳定型分布较为广泛。未来南京市在促进夜间经济发展的过程中应该有所侧重,培育一批有潜力成为24小时持续高活力场所的城市空间,作为南京市“夜金陵”城市形象塑造的名片。

(3)社会经济和建成环境因素对不同时间活力模式的影响作用具有一定差异。居住人口密度、年龄结构、经济水平、交通区位、功能性质、开发强度对高活力波动/稳定型街区有显著影响。居住人口中中青年人口占比、居住人口经济条件等社会经济因素,道路交通可达性、容积率、用地混合度、公共服务类、商业服务类建筑面积占比等建成环境因素均对高活力波动/稳定型街区的形成有促进作用;居住人口中青少年人口占比、轨道交通可达性、亲水性则对其形成具有一定抑制作用。因此,未来的政策制定与城市发展中,可以通过社会经济环境和建成环境的营造来提高城市活力,但也需根据空间的功能定位与发展战略合理确定发展方式。

4.2 讨论提高城市品质、重塑活力空间是城市可持续发展的重要议题,在国土空间规划逐渐走向时空间规划的现今,研究时空间行为模式、时空间活动密度以及时空间结构秩序从而动态规划城市活力空间是提高城市建设品质的关键所在。本文立足于前人研究中提出的活动强度、活动混合度等常规活力评价维度,考虑到活力概念中的交互性内涵,加入了活动联系强度,对更大尺度下的城市空间进行城市时间活力的测度,从而更精确地评估了中心城区综合城市活力。与已有研究得出的南京市城市空间活力格局相比[35],结果更具有结构性和综合性。同时本研究综合一天24时刻的活力数据对中心城区的城市时间活力进行测度,通过时间序列的聚类总结出时间活力的模式类型,在已有研究中活力水平分布结论的基础上[36],还得出了波动型、稳定型等不同时间活力模式的分布,结果反映出的活力动态变化趋势是采用日均活力数据的分析难以得到的。最后,本文使用多元逻辑回归模型分析社会经济因素与建成环境因素对城市时间活力模式的影响,探究了不同年龄组、不同经济水平以及交通区位、开发强度等因素对各时间活力模式形成的促进或抑制作用。已有研究得出,良好的交通区位、集约式开发与复合的地块功能能促进高活力街区空间的形成。本文在验证以上结论的基础上,还发现这些因素使得街区单元内的时间活力趋于高波动[25]。

同时,本研究也存在一些不足。首先,在功能性质维度的影响因素方面,本文仅考虑了公共服务、商业服务对时间活力的影响,在未来的研究中可以更加细致、全面地研究其他多种功能性质对其影响。其次,尽管所用手机信令数据可以识别不同年龄人群活动,但本文并未分组计算和比较其时间活力模式特征差异,在未来研究中可以分别探究不同年龄人群表征下的城市活力特征。最后,手机信令等大数据形式在分析个体属性方面具有局限性,一方面对于低活力子类型的探测较为不敏感,另一方面未能将个体特征和个体感知也纳入城市活力的分析中。在未来的研究中可以与问卷调查等小数据结合,构建大小数据结合的城市活力评价方法[37]。

注释:

① 参考《南京市城市总体规划(2011—2020年》,选定包括新街口、河西、城南、山西路、江北、仙林、东山7个商业中心。

| [1] |

王建国. 包容共享、显隐互鉴、宜居可期——城市活力的历史图景和当代营造[J]. 城市规划, 2019, 43(12): 9-16. [Wang Jianguo. Inclusiveness and sharing, explicit and implicit mutual learning, livability predicted: Historical prospect and contemporary creation of urban vitality[J]. Urban Planning, 2019, 43(12): 9-16.] |

| [2] |

Montgomery J. Editorial Urban Vitality and the Culture of Cities[M]. New York: Taylor & Francis Group, 1995: 15-18.

|

| [3] |

Jacobs J. The Death and Life of Great American Cities[M]. New York: Random House, 1961: 122-125.

|

| [4] |

Gehl J. Life Between Buildings[M]. Copenhagen: Danish Architectural Press, 2008: 59-73.

|

| [5] |

Whyte W H. The Social Life of Small Urban Spaces[M]. New York: Project for Public Spaces, 2001: 112-170.

|

| [6] |

金延杰. 中国城市经济活力评价[J]. 地理科学, 2007, 1(1): 9-16. [Jin Yanjie. Study on urban economic vatality index in China[J]. Scientia Geographica Sinica, 2007, 1(1): 9-16.] |

| [7] |

Xia C, Yeh A G O, Zhang A. Analyzing spatial relationships between urban land use intensity and urban vitality at street block level: A case study of five Chinese megacities[J/OL]. Landscape and Urban Planning, 2020, 193: 103669. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016920461930101X. doi: 10.1016/j.landurbplan.2019.103669.

|

| [8] |

刘颂, 赖思琪. 大数据支持下的城市公共空间活力测度研究[J]. 风景园林, 2019, 26(5): 24-28. [Liu Song, Lai Siqi. Measurement of urban public space vitality based on big data[J]. Landscape Architecture, 2019, 26(5): 24-28.] |

| [9] |

黄浦江, 杜凤姣. 上海市中心城商业活力空间分布研究[J]. 地理空间信息, 2018, 16(8): 8-11, 7. [Huang Pujiang, Du Fengjiao. Research on commercial vitality spatial distribution in central city of Shanghai[J]. Geospatial Information, 2018, 16(8): 8-11, 7.] |

| [10] |

龙瀛. 街道城市主义——新数据环境下城市研究与规划设计的新思路[J]. 时代建筑, 2016, 21(2): 128-132. [Long Ying. Street urbanism a new perspective for urban studies and city planning in the new data environment[J]. Time Architecture, 2016, 21(2): 128-132.] |

| [11] |

Yue W, Chen Y, Thy P T M, et al. Identifying urban vitality in metropolitan areas of developing countries from a comparative perspective: Ho Chi Minh city versus Shanghai[J/OL]. Sustainable Cities and Society, 2021, 65: 102609. https://doi.org/10.1016/j.scs.2020.102609Get rights and content.

|

| [12] |

Zeng C, Song Y, He Q, et al. Spatially explicit assessment on urban vitality: Case studies in Chicago and Wuhan[J]. Sustainable Cities and Society, 2018, 40: 296-306. DOI:10.1016/j.scs.2018.04.021 |

| [13] |

罗桑扎西, 甄峰. 基于手机数据的城市公共空间活力评价方法研究——以南京市公园为例[J]. 地理研究, 2019, 38(7): 1594-1608. [Lobsang Tashi, Zhen Feng. How to evaluate public space vitality based on mobile phone data: An empirical analysis of Nanjing's parks[J]. Geographical Research, 2019, 38(7): 1594-1608.] |

| [14] |

柴彦威, 王恩宙. 时间地理学的基本概念与表示方法[J]. 经济地理, 1997, 3(3): 55-61. [Chai Yanwei, Wang Enzhou. Basic concepts and notation of time-geography[J]. Economic Geography, 1997, 3(3): 55-61.] |

| [15] |

张雪, 李彦熙, 柴彦威. 多情境下城市时空间行为的社会分异——以北京不同住房来源居民为例[J]. 人文地理, 2021, 36(6): 39-52. [Zhang Xue, Li yanxi, Chai Yanwei. Social segregation of spatiotemporal behavior of residents of different types of housing in complex contexts: A case study of Beijing[J]. Human Geography, 2021, 36(6): 39-52.] |

| [16] |

端木一博, 柴彦威. 北京市就业者日常活动的时间利用研究——基于2007年与2017年调研数据的对比[J]. 人文地理, 2021, 36(2): 136-145. [Duanmu Yibo, Chai Yanwei. Time use research of workers' daily activities in Beijing: A comparison between 2007 and 2017[J]. Human Geography, 2021, 36(2): 136-145.] |

| [17] |

闵忠荣, 丁帆. 基于百度热力图的街道活力时空分布特征分析——以江西省南昌市历史城区为例[J]. 城市发展研究, 2020, 27(2): 31-36. [Min Zhongrong, Ding Fan. Analysis of temporal and spatial distribution characteristics of street vitality based on baidu thermal diagram: The case of the historical city of Nanchang city, Jiangxi province[J]. Urban Development Studies, 2020, 27(2): 31-36.] |

| [18] |

王鲁帅, 缪岑岑. 基于手机信令数据的城市滨水区时空活力模式研究——以上海黄浦江中段为例[C]//中国城市规划学会、沈阳市人民政府. 规划60年: 成就与挑战——2016中国城市规划年会论文集(04城市规划新技术应用). 中国城市规划学会、沈阳市人民政府: 中国城市规划学会, 2016: 13. [Wang Lushuai, Miu Cencen. Spatial and temporal dynamism model of urban waterfront based on mobile signaling data: A case study of the middle section of Huangpu River in Shanghai[C]//Urban Planning Society of China, Shenyang Municipal People's Government. 60 Years of Planning: Achievements and Challenges: Proceedings of 2016 China Urban Planning Annual Conference (04 Application of New Technology in Urban Planning). Urban Planning Society of China, Shenyang Municipal People's Government: Urban Planning Society of China, 2016: 13.]

|

| [19] |

王波, 甄峰, 张浩. 基于签到数据的城市活动时空间动态变化及区划研究[J]. 地理科学, 2015, 35(2): 151-160. [Wang Bo, Zhen Feng, Zhang Hao. The dynamic changes of urban space-time activity and activity zoning based on check-in data in Sina Web[J]. Scientia Geographica Sinica, 2015, 35(2): 151-160.] |

| [20] |

关庆锋, 任书良, 姚尧, 等. 耦合手机信令数据和房价数据的城市不同经济水平人群行为活动模式研究[J]. 地球信息科学学报, 2020, 22(1): 100-112. [Guan Qingfeng, Ren Shuliang, Yao Yao, et al. Revealing the behavioral patterns of different socioeconomic groups in cities with mobile phone data and house price data[J]. Journal of Geo-information Science, 2020, 22(1): 100-112.] |

| [21] |

Meng Y, Xing H. Exploring the relationship between landscape characteristics and urban vibrancy: A case study using morphology and review data[J]. Cities, 2019, 3(1): 93-116. |

| [22] |

Zarin S Z, Niroomand M, Heidari A A. Physical and social aspects of vitality case study: Traditional street and modern street in Tehran[J]. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2015, 170: 659-668. |

| [23] |

Lu S, Huang Y, Shi C, et al. Exploring the associations between urban form and neighborhood vibrancy: A case study of Chengdu, China[J]. ISPRS International Journal of Geo-Information, 2019, 8(4): 165-180. |

| [24] |

李康康, 杨东峰. 城市建成环境如何影响老年人体力活动——模型构建与大连实证[J]. 人文地理, 2021, 36(5): 111-120. [Li Kangkang, Yang Dongfeng. How does the urban built environment affect the physical activities of the elderly: Model construction and Dalian demonstration[J]. Human Geography, 2021, 36(5): 111-120.] |

| [25] |

塔娜, 曾屿恬, 朱秋宇, 等. 基于大数据的上海中心城区建成环境与城市活力的关系分析[J]. 地理科学, 2020, 40(1): 60-68. [Ta Na, Zeng Yutian, Zhu Qiuyu, et al. Relationship between built environment and urban vitality in Shanghai downtown area based on big data[J]. Scientia Geographica Sinica, 2020, 40(1): 60-68.] |

| [26] |

钮心毅, 吴莞姝, 李萌. 基于LBS定位数据的建成环境对街道活力的影响及其时空特征研究[J]. 国际城市规划, 2019, 34(1): 28-37. [Niu Xinyi, Wu Wanshu, Li Meng. Influence of built environment on street vitality and its spatiotemporal characteristics based on LBS positioning data[J]. Urban Planning International, 2019, 34(1): 28-37.] |

| [27] |

Wu C, Ye X, Ren F, et al. Check-in behaviour and spatio-temporal vibrancy: An exploratory analysis in Shenzhen, China[J]. Cities, 2018, 77: 104-116. |

| [28] |

Csáji B C, Browet A, Traag V A, et al. Exploring the mobility of mobile phone users[J]. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2013, 392(6): 1459-1473. |

| [29] |

钟炜菁, 王德, 谢栋灿, 等. 上海市人口分布与空间活动的动态特征研究: 基于手机信令数据的探索[J]. 地理研究, 2017, 36(5): 972-984. [Zhong Weijing, Wang De, Xie Dongcan, et al. Study on dynamic characteristics of population distribution and spatial activity in Shanghai: Exploration based on mobile signaling data[J]. Geographical Research, 2017, 36(5): 972-984.] |

| [30] |

Yue Y, Zhuang Y, Yeh A G O, et al. Measurements of POI-based mixed use and their relationships with neighbourhood vibrancy[J]. International Journal of Geographical Information Science, 2017, 31(4): 658-675. |

| [31] |

Shen L, Stopher P R. A process for trip purpose imputation from global positioning system data[J]. Transportation Research Part C, 2013, 36(c): 261-267. |

| [32] |

赵构恒, 贾鹏, 周安民. 有向加权网络中的改进度中心性[J]. 计算机应用, 2020, 40(S1): 141-145. [Zhao Gouheng, Jia Peng, Zhou Anming. Improved degree centrality for directed-weighted network[J]. Journal of Computer Applications, 2020, 40(S1): 141-145.] |

| [33] |

Charu C. Aggarwal. Outlier Analysis[M]. London: Springer, 2016: 23-39.

|

| [34] |

阿龙多琪, 马航, 杨彪. 2000年以来我国公共空间活力研究进展[J]. 现代城市研究, 2020(10): 123-130. [A Longduoqi, Ma Hang, Yang Biao. Research progress on the public space vitality in China since 2000[J]. Modern Urban Research, 2020(10): 123-130.] |

| [35] |

唐璐, 许捍卫, 丁彦文. 融合多源地理大数据的城市街区综合活力评价[J]. 地球信息科学学报, 2022, 24(8): 1575-1588. http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.5809.P.20210928.1338.004.html. [Tang Lu, Xu Hanwei, Ding Yanwen. Comprehensive vitality evaluation of urban blocks based on multi-source geographic big data[J/OL]. Journal of Geo-information Science, 2022, 24(8): 1575-1588.]

|

| [36] |

刘云舒, 赵鹏军, 梁进社. 基于位置服务数据的城市活力研究——以北京市六环内区域为例[J]. 地域研究与开发, 2018, 37(6): 64-69, 87. [Liu Yunshu, Zhao Pengjun, Liang Jinshe. Study on urban vitality based on LBS data: A case of Beijing within 6th ring road[J]. Areal Research and Development, 2018, 37(6): 64-69, 87.] |

| [37] |

秦萧, 甄峰. 大数据与小数据结合: 信息时代城市研究方法探讨[J]. 地理科学, 2017, 37(3): 321-330. [Qin Xiao, Zhen Feng. Combination between big data and small data: New methods of urban studies in the information era[J]. Scientia Geographica Sinica, 2017, 37(3): 321-330.] |