2. 南方海洋科学与工程广东省实验室(珠海),珠海 519000

2. Southern Marine Science and engineering Guangdong Laboratory(Zhuhai), Zhuhai 519000, China

自1915年Geddes首次提出“世界城市”概念以来[1],Hall、Friedmann、Sassen、Beaverstock、Taylor等先后对世界城市和全球城市概念予以拓展,提出了推动世界城市发展的主要动力和城市功能,研究了世界城市的体系与网络[2-8]。囿于数据的缺乏,有关世界城市体系的早期研究无法很好的表征各城市间的联系[9, 10]。从20世纪90年代开始,许多学者开始基于跨国公司及高级生产者服务业公司[8, 11-13]、基础设施[14, 15]、非政府组织[16, 17]等要素构建世界城市网络,相关研究视角也愈发多元化,但总结来看,现有城市网络研究仍大多关注基础设施、经济、政治等层面的世界城市网络,而缺乏对其他层面的关注。

Su指出,全球化是一个十分复杂的过程,推动要素的多样化是其重要特征[18]。文化作为推动全球化的重要因素,其本身便具有多样性,学者们对音乐文化[19]、美术文化[20]在全球的传播开展研究后发现,不同类型的文化都在一定程度上塑造了现有的世界城市网络。而在实现跨城传播的诸多文化类型中,体育文化由于其特殊属性受到了愈来愈多的关注,Giulianotti指出,体育的两大属性会不断促进其在全球的传播,一则体育的传播的和平的[21],这一属性使体育成为了国家外交的重要手段(如中国的“乒乓外交”);二则体育的传播不受国界、宗教、民俗等因素的影响[22],这一属性无疑大大减少了体育全球普及的阻碍,也使体育在全球各国、各城市间的传播不断增多,Short也指出,随着实时转播技术的快速发展,体育已经成为了全球化进程中不容忽视的推动因素,体育所引发的城市间联系愈发频繁[23]。

现有研究指出,体育主要通过三类主体引发城市间的联系,分别为国际单项体育协会、协会组织的体育赛事及参与赛事的国家队或俱乐部[24-26],其中,国际体育赛事被视作推动体育全球普及最为重要的方式[22],其能通过电视转播、寻找赞助商、举办宣传活动引发大量的城市联系,并成为世界城市网络的重要塑造者之一。

奥运会作为最为盛大的国际体育赛事,其举办过程将把全球最多的国家和城市联系在一起[23],1984年洛杉矶奥运会时启动的奥委会合作伙伴计划推动了奥运会承办方式的变革,使奥运会主办城市不必再承担巨大的负债,大大提升了奥运会对主办城市的正面作用,而自1984年来关于奥运会与城市的研究主要包括:①奥运会对主办城市及竞争主办权城市的规划、营销、更新等方面的影响[27-34],这一方向为奥运会与城市相关研究的主流;②城市举办奥运会的原因和目的[35-37],学者们大多把多届奥运会或其他大型国际体育赛事一同作为研究对象,探讨各城市举办奥运会及其他体育赛事的原因;③主办奥运会为国家和城市带来的地缘政治影响[38, 39],在这一领域,学者们大多关注历届奥运会(尤其是在社会主义国家举办的奥运会)火炬传递所体现出的政治地理特征;④媒体报道与电视转播对奥运会本身及主办城市形象等带来的影响[40, 41],这一层面的相关探究以媒体报道的内容分析和观看转播的人群反馈研究为主,上述研究中偶有提及奥运会所引发的城市间联系,但仍少见专门的系统性研究。

2021年,Xue等通过对北京、里约及伦敦三届奥运会的研究,首次揭示了基于奥运会的城市联系特征,并提出了一种与传统城市网络不同的“不稳定”的城市网络结构[25],凸显了体育赛事和体育文化在塑造城市网络中的重要作用,但其研究结果仅揭示了不同区域城市举办奥运会的差异,并把这些差异更多地归结于地域临近程度,而未能针对同一区域内不同城市主办的奥运会城市联系的差异进行细致分析,缺乏从国家尺度出发对城市联系差异的认知。亚洲作为近年来举办夏季及冬季奥运会最为频繁的区域,逐渐演变为奥林匹克及体育文化传播的核心区域,其区域内的奥运会主办国家也涵盖了不同的发展程度和政治体系,因此,对其区域内举行的多届奥运会进行对比分析,能够较好地理解不同经济、政治、文化背景的国家和城市承办奥运会时引发跨城联系的差异,为现有研究提供国家尺度视角,弥补了现有研究的不足。

在我国国务院于2019年发布的《体育强国建设纲要》中首次提出了两大战略任务,一为建设中国特色现代化竞赛体系,二为构建体育对外交往新格局。由此可见,在我国由体育大国向体育强国转变的关键时期,承办高级别的国际体育赛事,提高中国体育的国际影响力,已经成为建设的重中之重,我国南京、广州、北京等城市的政府官员也把大型体育赛事的举办作为自己的重要政绩及提升城市地位的重要方式[42]。2020年初,新冠疫情爆发,在疫情影响下,奥运会的承办难以为主办城市带来期望的收益,疫情条例的实施也会大大增加奥运会的承办难度[43]。本文期望以2008年北京奥运会和2020年东京奥运会为例,探究同一区域内不同城市主办的奥运会所引发的城市联系特征,为现有的体育文化型世界城市网络研究做出补充,并结合两届奥运会的分析结果判断出疫情对奥运会引发的城市联系的影响,为疫情影响下大型体育赛事的主办提供借鉴。

2 奥运会所引发的城市间联系结合Short及Xue的研究,奥运会产生的城市间的联系包括因奥运会申办和举办过程中在国际体育组织、政府、组委会、宣传机构、企业等之间形成的信息、资金、人员和物资等等的跨城流动与联系[25, 44]。Short认为这些联系主要通过权力竞争、赞助活动及宣传活动三类事件产生,具体如下[44]:

2.1 权力竞争权力竞争指各城市对奥运会举办权及赛事相关权利的竞争,包括奥运会举办权争夺及运动员参赛资格争夺两个具体事件。Lee指出,赛事所有者(即国际奥委会)在全球选取举办城市的过程与跨国公司在全球各地设立分公司或工程的决策行为十分相似,且国际奥委会倾向于选取经济、社会及环境条件均较好的城市作为主办城市[45];Westerbreek也指出,市场规模更大、消费能力更强、人类发展指数更高、有良好基础设施基础和体育文化氛围的城市更容易成为各项国际体育赛事的举办地[36]及国际单项体育协会各级总部的所在地,因此,在权力竞争中承担重要作用的城市节点在经济、社会、环境和体育文化氛围等方面均有着良好的基础,有着较强的综合实力。

在本研究中,奥运会举办权争夺事件会产生国际奥委会(所在城市洛桑)与(竞选城市的)竞选委员会之间的星状联系[46],运动员参赛资格争夺则选用仅在奥运会时产生的四类联系作为研究对象,即国际奥委会及其分支机构间的“命令—从属”联系;国际奥委会与国际单项体育协会总部间的单向联系;各国单项体育协会与国家奥委会在确定运动员参赛名单时所发生的联系;国际奥委会与奥运会组委会间因运动员名单确认而产生的联系[25]。

2.2 赞助活动赞助活动主要指与奥运会相关的商业赞助活动,包括各企业对国际奥委会的赞助(TOP计划)及对赛事组委会的赞助(奥组委赞助商计划)。如Bennett所言,若把提供赞助的企业和赛事组委会均视为行动者,则可以认为赞助活动是企业对奥运会的一次投资[47],企业希望通过对赛事的赞助,引发人们对企业产品的关注,促进品牌意识,提升品牌形象从而使企业受益,而赛事组委会也希望借助部分知名企业的影响力提升自身的关注度(如阿联酋航空可在航班做所赞助赛事的广告),这种横向的“投资”网络使大量的信息流、物资流、人流等在企业所在城市及赛事主办城市间流动,产生了大量的城市间联系。在赞助活动中占据核心地位的城市主要包括能提供大量“投资”的企业所在城市,此类城市通常为企业和资本集聚的城市(尤其是体育相关企业的集聚城市)[48],它们通常仅为资金、物品、信息等要素的提供者,但其传达的信息却通常能影响主导者的决策,此类城市多为经济中心城市。

在本研究中,TOP计划会导致国际奥委会与其合作伙伴及奥组委之间的星状联系,奥组委赞助商计划则会导致奥组委与赞助商之间的星状联系[25]。

2.3 宣传活动宣传活动主要是不同行动者通过各类渠道对奥运会进行的宣传及报道,包括火炬传递和媒体报道,Gold和Ben‐ nett均认为电视转播是体育赛事传播最为直接的渠道[29, 47],因此,本研究也选取电视转播来指代媒体报道事件引发的城市联系。

由于火炬传递大多发生在主办国内,在此不再赘述。而与赞助活动类似,媒体报道也可以视为知名媒体对国际体育赛事的一种“投资”[47],电视媒体希望借助系列赛事的转播提升收视率,而赛事组委会则希望通过转播提升赛事的影响力与关注度从而获得更多的利益,因此,在媒体报道事件中占据核心地位的城市主要为知名电视媒体的总部所在城市,此类城市是体育赛事转播网络中的核心节点[49],是体育文化传播的枢纽城市(主要参与者)。

在本研究中,火炬传递形成了国际奥委会—奥组委—火炬传递产生之间的星状联系,电视转播形成了奥运转播公司—持权转播商—各国家电视台间的树枝状联系[25]。

3 数据来源与研究方法 3.1 数据来源在奥运会申办和承办过程中的三类、六个具体事件中,参与争夺两届奥运会举办权的城市名单,国际奥委会、奥委会区域总部、国家奥委会的数据来源于国际奥委会官方网站(https://www.olympic.org/)。奥运会的TOP赞助商、奥组委赞助商、持权转播商、进行火炬传递城市的数据来源于维基百科(https://www.wikipedia.org/)及奥运会官方文件。北京奥运会涉及的33个单项体育协会相关数据均来源于其各自的官方网站。其中国际马术协会、国际冲浪协会、国际自行车协会、国际滑板协会及国际皮划艇协会5个协会由于官网维护或信息缺失,未能纳入本文研究。

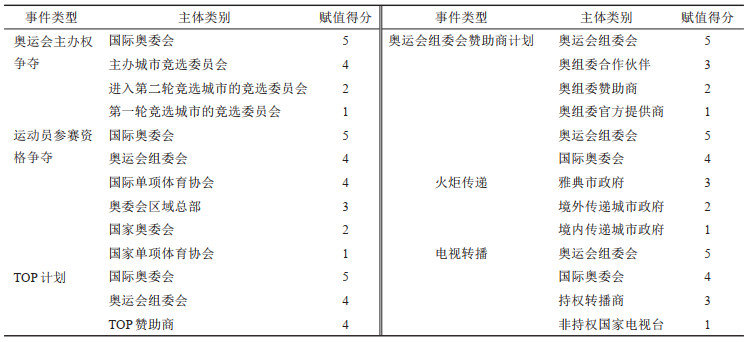

3.2 研究方法 3.2.1 赋值方法在上文所述的六类事件中,各事件涉及的联系主体不尽相同,各主体在事件中所产生的作用也存在显著差异。本文借鉴Taylor等提出的链锁网络模型的赋值方法[8],根据不同事件中各主体的重要程度和影响力差异,分别对各事件中涉及的联系主体进行赋值,再将这些数值落到主体所在的城市,借鉴Xue等提出的针对奥运会的赋值方法,将不同事件中各主体赋值如表 1[25]。

| 表 1 奥运会各个事件的联系主体赋值 Tab.1 Activity Values of the Subjects of the Specific Events |

本文研究中6个具体事件涉及的主体之间存在大量的纵向和横向联系,且同一事件中并非所有联系主体均产生联系,为了既能全面反映各主体间的联系[50],又能同时体现不同联系主体的重要性差异,本文首先采用链锁网络模型中的赋值方法表征各联系主体的重要程度,再采用社会网络分析法进行城市间联系的分析。具体方法如下:

(1)城市服务值。将一个城市所有联系主体的赋值相加,即得到该城市的总服务值,城市服务值能够较好的反应城市在奥运会申办与举办过程中的重要性。具体计算公式为:

|

(1) |

式中,Sa为城市a的服务值,Via, j则为j事件中,城市a拥有的联系主体i的赋值得分。

(2)城市连接度。在得到各联系主体的赋值后,借鉴Xue等的方法,用所有联系主体赋值的乘积之和代表两城市的联系值,将与其他城市的联系值相加后,即得到该城市的总连接度[25]。

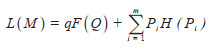

(3)社区发现与模块度。社区发现(community detec‐ tion)是一种对网络中联系密切且相似的节点进行聚类合并的研究方法[51],本文通过Infomap算法,通过最小化节点的随机游走路径,将社区划分转换为信息流路径编码压缩[52]。这一方法应首先计算随机变量的熵值:

|

(2) |

式中,F (X)为随机变量的熵值,随后,Infomap算法需要对社区内的节点进行霍夫曼编码,以计算不同节点间的转移概率,并表达出网络中各节点随机游走的路径,其计算公式如下:

|

(3) |

式中,L(M)表示节点随机游走路径的平均长度期望值,q为节点跨社区的随机游走概率,Pi则表示节点社区内部的随机游走概率。

通过Infomap算法完成社区划分后,仍需要检验社区划分的效果,Newman提出的F-B算法被广泛用于社区发现质量的验证[53],这一方法将节点视为独立社团并进行迭代选择,最终得出社团的模块度Q:

|

(4) |

式中,m表示节点权重总和,Aij为节点i与j的权重,ki、kj则表示节点i与j的总连接度,∂ (Ci*Cj)则表示两节点的社团划分情况,在实际使用过程中,Q值在0.3—0.7之间时,可认为社团划分效果较好。

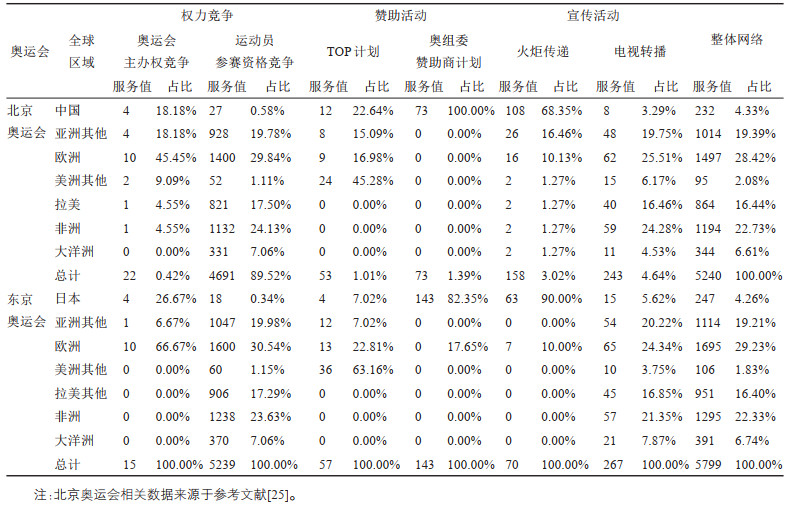

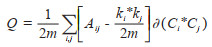

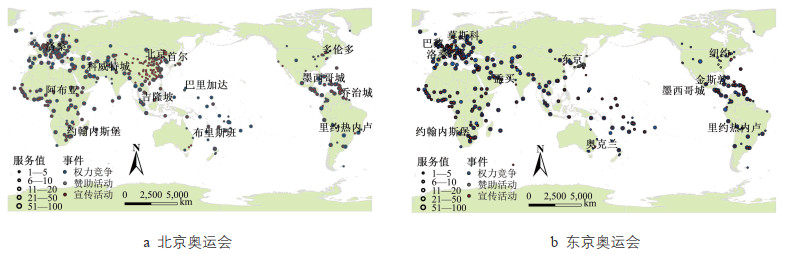

4 参与奥运会组织及承办的城市节点分布特征 4.1 整体特征:欧洲及亚洲的核心作用总体来看,北京奥运会和东京奥运会中,整体仍呈现以欧洲及亚洲为核心区域,以拉丁美洲及非洲区域为次核心区域的分异特征,欧洲作为诸多国际单项体育协会及国际奥委会的总部所在区域,在奥运会的组织及承办过程中扮演了极为重要的作用,也成为了城市联系中最为重要的枢纽区域(表 2)。

| 表 2 两届奥运会中不同事件全球主要区域服务值及其贡献率 Tab.2 Regional Distribution and Their Contribution to Total Activity Values in Different Events |

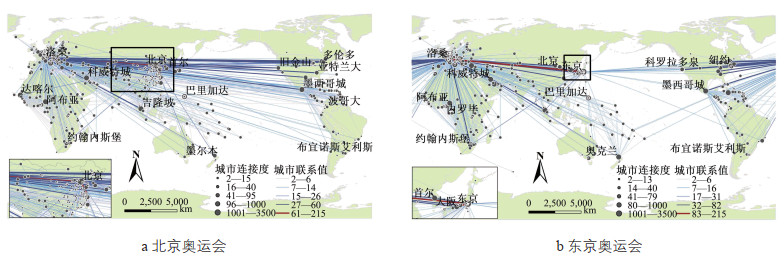

分两届奥运会来看,东京奥运会增加了5个比赛项目,为冲浪、攀岩、空手道、滑板及棒垒球,5大新增项目中,4个单项协会的总部位于欧洲,这进一步加强了欧洲区域的中心属性,欧洲区域的服务值占比也有所提升,此外,由于火炬传递及奥组委赞助商计划等主要辐射奥运会主办国的事件存在,奥运会主办国内的城市节点数量及服务值在当届奥运会中均会得到较大提升(图 1)。

|

图 1 两届奥运会各种事件形成的城市服务值空间分布 Fig.1 The Regional Distributions of Activity Values Based on Two Olympic Games 注:1.基于自然资源部标准底图(审图号为GS2016(1666)号)绘制,比例尺为1:4800万,底图无修改,下同。2.北京奥运会相关数据来源于参考文献[25]。 |

权力竞争事件中,两届奥运会的核心节点大多分布在欧洲,由于国际奥委会总部的存在,欧洲也同时成为了大量国际单项体育协会的总部所在地,洛桑、苏黎世、摩纳哥等核心城市均集聚了多个协会总部,并成为了权力竞争事件中的枢纽城市节点,此外,由于亚洲、非洲、拉美等地国家节点较多,其在事件中的重要程度仅次于欧洲,成为了权力竞争事件的次核心区域。

分两届奥运会来看,东京奥运会中,由于体育项目的增多,欧洲区域的中心属性显著增强,但与此同时,如Gold指出,当届奥运会的主办国对国际奥委会增减体育项目的决议有着极为重要的影响[29],2020年增加的多个项目中,空手道、棒垒球、滑板、攀岩等均为日本运动员的传统强项,日本运动员也在这些项目上斩获了6枚金牌,由此可知,项目的新增不但提升了欧洲区域的核心属性,也在一定程度上提升了主办国的影响与权力。

在赞助活动类事件中,两届奥运会的整体特征一致,如TOP计划引发的城市联系形成了显著的“三极化”趋势,即城市联系大多发生在东亚、西欧及美洲非拉美区域(主要为美国)之间,TOP计划作为最高级别的赞助商计划,其赞助商多为知名的大型跨国企业,因此,其核心城市节点也多分布在世界经济最发达的三大区域中,奥组委赞助商计划的城市联系则全部发生在主办国内,核心城市节点多为主办城市及主办国内的其他经济中心城市(如上海)。

分两届奥运会来看,TOP计划中,美国城市在东京奥运会承担了更为重要的作用,该区域的服务值占比也从北京奥运会的45.28%上升到了东京奥运会的63.16%,这在一定程度上体现了日本“印太战略”下与美国的深度同盟[54],而在奥组委赞助商计划中,东京都内的更多公司为奥组委提供了赞助,也造成了主办国内更高的城市服务值。

在宣传活动类事件中,参与两届奥运会火炬传递的城市节点大多分布在主办国内及部分境外区域,电视转播的城市节点则覆盖全球,高等级节点则多为各区域的持权转播商所在城市,整体上仍呈现以欧洲、亚洲、非洲等国家较多的区域为核心的分布特征。

分奥运会来看,由于疫情的影响,东京奥运会的火炬传递只能在主办国内进行(除点火仪式在雅典外),大部分的火炬传递甚至在东京周边的城市完成,结合Bennett的观点,疫情影响下的火炬传递本地化使东京乃至日本失去了重要的向世界传达和输出自身特色文化的机会,使主办国想要通过奥运会达到的地缘政治目的得到削弱[39]。相比之下,北京奥运会的境外火炬传递路线则基本展示了我国的“一带一路”倡议,体现了自身作为世界重要经济体的责任与担当。

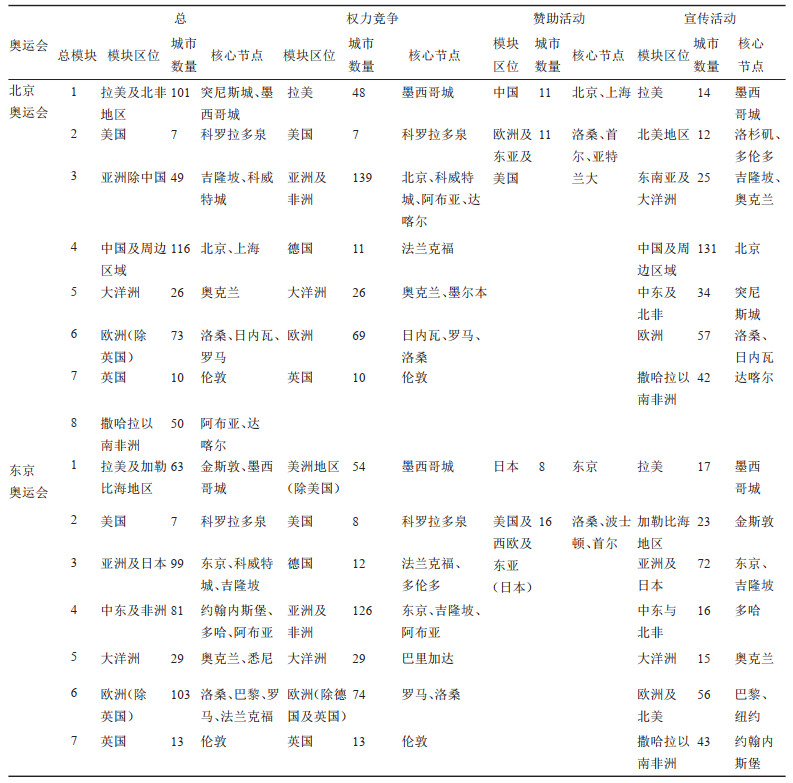

5 基于两届奥运会的城市网络特征 5.1 网络的等级层次性 5.1.1 城市节点的等级层次性①从各城市节点的连接度来看,城市节点可分为5个层次(表 3),其中,第一个层级包括两届奥运会的主办城市和国际奥委会所在城市洛桑,其连接度均大于1000,属于全球网络的中心;第二层级城市则主要为专门性的区域中心城市,它们主要是奥委会的区域总部及获得转播权的国际电视联盟总部所在城市(如墨西哥城、科威特城、罗马等为区域奥委会总部所在城市,吉隆坡、突尼斯城、达喀尔等为区域持权转播电视联盟所在城市),这类城市接受国际奥委会及奥运会组委会的信息后,还会与部分国家中心城市或地方中心城市产生广泛的区域性联系;第三层级的城市则多为专门性的跨国中心城市,大多在一类或两类事件中地位较为重要(如伊斯坦布尔、大阪参与了奥运会的竞选、多伦多是持权转播商加拿大国家电视台的总部所在城市、首尔是国际跆拳道协会的总部所在地),但它们只与国际奥委会或奥运会组委会所在城市产生跨国联系,而不会与其他城市产生区域性联系:第四层级城市则大多数为国家单项体育协会集聚城市及国家奥委会的所在城市少数国家单项体育协会的所在城市及参与奥组委赞助商计划的企业所在城市。

| 表 3 世界城市网络中各节点连接度层级划分 Tab.3 Different Levels of Urban Nodes in Terms of Network Connectivity |

由此可知,基于奥运会的世界城市网络形成了全球中心城市—专门性区域中心城市—专门性跨国中心城市—国家中心城市—地方中心城市的五级城市等级体系(表 3),两届奥运会对比来看,北京奥运会形成了典型的金字塔状结构,而东京奥运会的地方中心城市数量则远小于国家中心城市数量,结合相关文献,在国家单项体育协会的所在城市节点数量变化较小的情况下,笔者认为造成这一现象的原因如下:①疫情影响下,东京奥运会的火炬传递仅在日本国内部分城市进行,无法如前三届奥运会一般在国境内乃至境外进行完整的火炬传递,因此,仅参与火炬传递的城市大幅减少,低等级城市节点也因此大大减少;②疫情影响下,东京奥运会的诸多赞助商(尤其是国内赞助商)减少了资助金额甚至撤销了赞助②,导致其境内低等级城市节点的进一步减少[43];③ Kim指出,相较于欧美地区,东亚国家的企业总部会在国家意志的影响下向国家的政治中心集聚,从而在国家的引导下打造世界城市[55],因此,日本的各类企业都倾向于在东京设立总部,从而使自身能够更快速、便利的获取所需的服务和材料、市场供应。本国企业在东京的集聚使东京成为了知名的世界城市,也使奥运会赞助活动中的多种联系变为了东京的内部联系(总部在东京的企业—东京奥运会组委会),最终导致了日本国内其他低等级城市节点的缺乏。

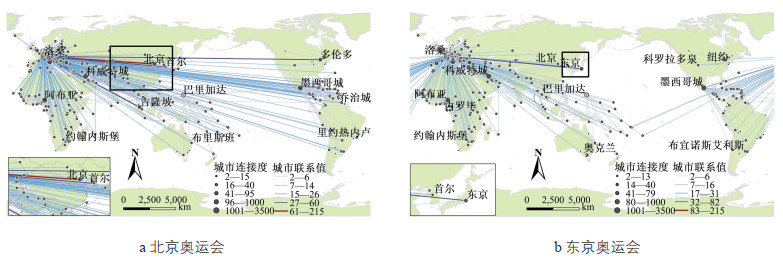

5.1.2 城市联系的等级层次性使用Arcgis软件中的Jenks自然断裂点法把两届奥运会引发的城市间联系划分为5个层级,分析结果显示,最高等级的城市间联系多发生在洛桑与主办城市、主办城市与主办国内经济中心城市之间,次高等级的城市联系则大多发生在洛桑、主办城市与专业性中心城市之间,第三等级的城市联系大多发生在专业性中心城市与低等级节点之间,其余等级的城市联系虽然会涵盖奥运会主办城市在奥组委赞助商计划和火炬传递事件中与其他城市的联系,但大多仍发生在国家中心城市与地方中心城市之间(图 2)。

|

图 2 两届奥运会城市联系等级结构示意图 Fig.2 Hierarchical Structures of the World City Network Based on Two Olympic Games |

从区域差异来看,两届奥运会高等级的城市联系(指一、二等级)大多发生在欧洲、亚洲及美洲非拉美区域,这些城市也多为高等级城市节点集聚的区域,而发生在非洲、拉美、大洋洲等区域的城市联系则多为低等级联系。

从两届奥运会来看,东京奥运会中,主办城市与美洲非拉美区域(主要为美国)城市的高等级联系增多,这在一定程度上体现了日美安全同盟的地缘政治背景;此外,由于项目的增多,欧洲区域城市的核心属性得到进一步增强,且由于疫情的影响及日本企业在东京的集聚,主办国境内的城市联系相较于北京奥运会显著减少,这也同时凸显了北京在中国境内的巨大影响力及核心资源支配能力。

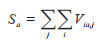

5.2 城市联系的空间聚类Xue指出,基于奥运会的城市联系不仅存在等级层次性,也会形成诸多联系紧密的区域性城市联系组团[25]。为探究两届奥运会各类城市组团的异同,本文选用Gephi软件中的模块化方法,将基于两届奥运会的城市网络分别划分为8个及7个组团,并对各事件引发的城市联系组团也进行了模块化分析,各类城市联系的模块化指数均在0.3—0.7之间,表明城市联系组团在城市网络中广泛分布(表 4)。

| 表 4 两届奥运会中基于各事件的城市联系组团 Tab.4 Inter-city Connections Community of Each Events in Two Olympic Games |

整体来看,两届奥运会中区域性的城市组团覆盖全球。除美英存在较多城市节点,且国内各节点联系紧密,能够自成组团外,其余组团大多是以大洲或特定区域为单位,以少数几个专业中心城市为核心,在权力竞争及宣传活动类事件中联系较为紧密而形成的城市组团(表 4)。

分两届奥运会来看,北京奥运会中,以主办城市北京为核心的组团仅覆盖主办国及其周边区域,另一个核心城市也同样是主办国国内的城市上海,而东京奥运会中以东京为核心的组团则覆盖亚洲大部分区域,且组团的其他核心城市节点也为吉隆坡等境外城市,由此可知,北京奥运会由于火炬传递和奥组委赞助商计划在主办国内的全面覆盖,其主办国内的城市联系极为紧密,这也凸显了北京作为中国政治、文化、经济中心城市在国内的强大资源支配能力;而2020年奥运会中,由于主办城市东京在日本的核心地位及疫情的影响,其境内城市联系较为稀疏,但东京在亚洲范围内却有着更强的资源支配能力和辐射能力,是全亚洲城市联系组团的重要核心,这表明,虽然北京和上海在部分层面已经超越了东京,中国也由于国力的增强而在亚洲地区有了日益增强的影响力,但东京作为亚洲最早的发达国家首都和长期以来亚洲最为发达的城市,在当前日美安全同盟的国际秩序下,其对亚洲国家仍有着更强的辐射能力。

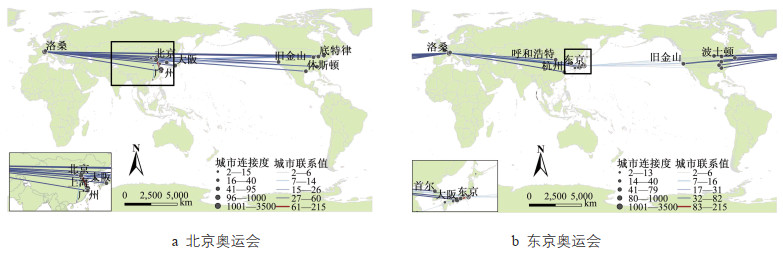

权力竞争类事件中,两届奥运会形成的区域性城市联系组团较为相似,即作为权力竞争的核心区域,欧洲自身存在多个组团式联系,此外,城市节点较多的国家也会形成城市组团;拉美、非洲、亚洲等城市节点较多的区域也会形成以区域奥委会总部为核心的城市联系组团。

分两届奥运会来看,东京奥运会中,欧洲区域的核心属性由于项目的增多而得到强化,同时,东京奥运会中增加的项目多为日本的传统优势项目,其运动员在项目角逐的过程中也斩获了多枚奖牌,奥运会主办国与主办城市的影响力也从而得到提升(表 4、图 3)。

|

图 3 两届奥运会权力竞争城市联系示意图 Fig.3 Inter-city Connections Based on Power Struggles in Two Olympic Games |

赞助活动类事件中,两届奥运会均体现了显著的“三极化”趋势,即参与赞助活动事件的城市除主办国境内城市外,其余均分布于欧洲、美国及东亚三个经济发达区域,这些区域的跨国企业对奥运会的投资获取奥委会提供的商业权利,并在奥运会组织和承办的全过程中提升企业的知名度和效益,从而实现企业的更好发展,这些举措对跨国企业总部所在城市的发展也有着积极的作用(表 4)。

从两届奥运会来看,东京奥运会时由于日本境内企业向东京的集聚趋势较强,其城市节点数量少于北京奥运会时中国境内的城市节点数量,而其他区域(尤其是美国)的城市节点数量则显著多于北京奥运会(图 4),在当前日美“印太战略”推行的地缘政治背景下,日美安全同盟在奥运会中也有所体现[54, 56],美国的大型跨国公司为日本提供了大量物资与赞助,保障了东京奥运会的顺利完成。

|

图 4 两届奥运会赞助活动城市联系示意图 Fig.4 Inter-city Connections Based on Sponsorship Activities in Two Olympic Games |

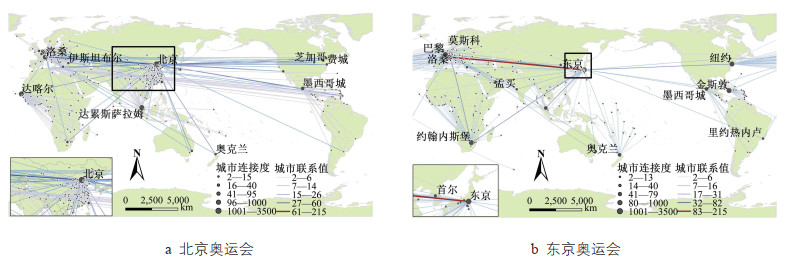

宣传活动类事件中,两届奥运会总体上形成了以主办城市为核心的火炬传递组团及以持权电视转播联盟为次核心的多个城市组团,除能直接获得奥运会转播商的国家电视台外,不同区域的转播均会由1—2个拥有转播权的电视台或广播电视联盟负责(表 4、图 5)。

|

图 5 两届奥运会宣传活动城市联系示意图 Fig.5 Inter-city Connections Based on Publicity Activities in Two Olympic Games |

分两届奥运会来看,北京奥运会时,以主办城市北京为核心的城市组团覆盖中国及其周边区域,这主要是由于火炬传递事件中主办国内各城市节点均与北京发生了紧密联系,其境外火炬传递路线也体现了我国的“一带一路”倡议;而东京奥运会时,由于疫情的限制(无法在国内诸多城市进行火炬传递),宣传活动事件中未形成日本及其周边区域的组团,但与北京奥运会不同的是,日本的电视转播公司Dentsu获得了大量亚洲国家的奥运会转播权,更顺利地实现了主办国及主办城市的文化传播,展现了日本在亚洲区域的巨大文化影响力,相较之下,北京奥运会时官方持权转播商CCTV仅负责了大陆部分的转播,而未能如东京一般实现对亚洲区域的覆盖。

6 结论与建议本研究以2008年北京奥运会和2020年东京奥运会为研究对象,运用社会网络分析方法和Arcgis、Gephi等软件,系统的对比了两届奥运会在各类事件中产生的联系特征,从城市网络视角展现了疫情对奥运会举办的影响,具体结论如下:

(1)欧洲和亚洲是组织和承办奥运会过程中的核心区域,其中,欧洲是权力竞争事件的核心区域,主办城市所在大洲则会成为赞助活动和宣传活动事件的重要区域,此外,赞助活动事件会呈现以主办国、东亚、欧洲及美洲非拉美区域(主要为美国)四个区域为主的极化趋势,宣传活动则会体现奥运会的全球属性。

(2)基于两届奥运会的世界城市网络具有鲜明的等级层次性,会形成全球中心城市—专门性区域中心城市—专门性跨国中心城市—国家中心城市—地方中心城市的五级城市等级体系;高等级的城市联系也大多会发生在欧洲、美洲非拉美区域(主要为美国)及主办国的高等级城市节点之间,发生在非洲、拉美、大洋洲等区域的城市联系则多为低等级联系,这一发现在一定程度上佐证了传统世界城市研究中的“欧美中心论”[8],也体现了大型国际体育赛事的主办对国家乃至区域在城市体系中地位的提升与巩固。

(3)两届奥运会中区域性的城市组团覆盖全球,总体形成了以大洲或特定区域为单位,以少数几个专业中心城市为核心,在权力竞争及宣传活动类事件中联系较为紧密而形成的城市组团。两届奥运会相比较,北京奥运会形成了紧密的境内联系组团,国内各等级城市通过奥组委赞助商计划、火炬传递等事件,都被融入到了世界城市网络中,进一步加强了北京在中国国内的核心地位,同时通过境外的火炬传递展现了我国的“一带一路”倡议[25],大大提升了北京以及中国各城市在世界的影响力,但其紧密联系的城市范围仍局限在中国及周边区域,相比之下,疫情影响下的2020奥运会东道主东京仍形成了以其为核心的亚洲城市组团,并通过讨论增设传统优势项目,寻求美国企业赞助等手段落实自身的全球化战略[54, 56],这表明,作为长期以来亚洲最为发达的城市和日本境内企业的集聚之地,东京对日本及亚洲大部分区域均有着极强的文化影响力。

(4)疫情影响下,投资东京奥运会的日本境内企业由于担心无法获得应有的回报而撤销了大量投资(如富士康等),火炬传递也无法起到应有的宣传效果,奥运会原有的吸引大量外来观众、游客的从而为城市带来大量旅游收入的属性也无法实现,媒体对奥运会的报道也由于疫情条例的限制而在即时性上有所欠缺,疫情无疑给东京奥运会带来了巨大的损失[43]。但从城市网络的视角来看,除奥组委赞助商计划及火炬传递这两个具体事件的联系受到显著影响外,主办城市东京及主办国日本仍通过增设项目、获取亚洲各国家转播权等手段凸显了自身的文化影响力,推动了自身全球化战略的实施。

在Xue关于2008—2016三届奥运会的研究中,奥运会主办城市的地域邻近性对整体的城市网络空间格局有着较大的影响[25],而本文关于2008北京奥运会及2020东京奥运会两届亚洲城市举办的奥运会的对比研究,则能较好地挖掘出区域邻近性外其他影响网络空间格局的要素,研究发现,经济要素并非是导致基于奥运会的城市网络产生差异的首要因素,文化要素通常有着更为重要的作用。Kloostersman指出,文化的发展通常滞后于经济的发展[57],即使我国在经济方面上已经超越了日本,但东京作为传统世界城市及20世纪60—90年代亚洲最强盛的城市[4],其输出的各类文化已经对周边有了较深的影响[54],也因此在基于体育文化的城市网络中比北京有着更强的支配和辐射能力。此外,各国的外交策略、发展策略等政治要素也会极大的影响整体的网络空间格局,包括我国的“一带一路”倡议及日本的“印太战略”等[25, 56, 57]。而疫情对整体城市网络格局最大的影响在于主办国通过宣传活动进行本国文化传播的难度大幅增加,但奥组委也可以通过增设项目等其他方式达成这一目的以推动自身城市/国家战略的实现。

总结而言,本研究通过同区域内两届奥运会的对比研究,对基于奥运会的城市网络整体空间格局有了更深的认知,同时挖掘出了区域邻近性外影响城市网络格局的主要因素,补充了现有的体育赛事型世界城市网络研究,也为疫情影响下大型体育赛事的主办提供了借鉴,具有理论及现实意义。但由于本文仅选取两届奥运会为研究对象,也未考虑冬季及夏季奥运会的异同,无法全面的揭示出基于不同类型奥运会城市网络的整体特征及影响因素,这有待未来的进一步探讨。

注释:

① 关于北京及东京奥运会城市节点层次的划分标准如下:主办城市及洛桑的连接度远大于其他城市,故选取连接度1000作为划分全球中心城市的标准;能导致区域性联系的为奥委会区域总部及持权广播电视联盟,而在这些总部所在城市中,东京奥运会时此类城市连接度最低为80,北京奥运会时为95,因此选取80和95作为专业性区域中心城市的划分标准;笔者将国家中心城市的最高标准定为国家奥委会所在地、国家电视台所在地(非持权国家电视台)、有半数或以上的国家单项体育协会分布在该城市(共有22个国际单项体育协会纳入本研究,假设该国参与所有体育项目),则该城市的连接度为:

10(国际奥委会-国家奥委会)+6(区域奥委会总部-国家奥委会)+22(11个国家单项体育协会-国家奥委会)+3(持权广播电视联盟-国家电视台)=41

故选取连接度41作为划分国家中心城市与专门性跨国中心城市的标准,而单一职能的地方中心城市,如广州、郑州等,其连接度最高为13(2020东京)和15(2008北京),故选取14和16作为国家中心城市的下限连接度。

② 相关新闻链接可见:https://wallstreetcn.com/articles/3635844。

| [1] |

Geddes P. Cities in Evolution[M]. London: Haper & Row, 1915: 66-69.

|

| [2] |

Hall P. The World Cities[M]. New York & Toronto: World University Library, 1966: 1-125.

|

| [3] |

Friedmann J. The world city hypothesis[J]. Development and change, 1986, 17(1): 69-83. DOI:10.1111/j.1467-7660.1986.tb00231.x |

| [4] |

Sassen S. The Global City: New York, London and Tokyo[M]. Princeton (NJ): Princeton University Press, 1991: 1-52.

|

| [5] |

Beaverstock J V, Smith R G, Taylor P J. A roster of world cities[J]. Cities, 1999, 16(6): 445-458. DOI:10.1016/S0264-2751(99)00042-6 |

| [6] |

Taylor P J, Catalano G, Walker D. Measurement of the world city network[J]. Urban Studies, 2002, 39(13): 2367-2376. DOI:10.1080/00420980220080011 |

| [7] |

Taylor P J, Derudder B, Faulconbridge J, et al. Advanced producer service firms as strategic networks, global cities as strategic places[J]. Economic Geography, 2014, 90(3): 267-291. DOI:10.1111/ecge.12040 |

| [8] |

Taylor P J, Derudder B. World City Network: A Global Urban Analysis[M]. London: Routledge, 2004: 1-103.

|

| [9] |

邹小华, 薛德升. 世界城市体系研究的定量化趋势及其方法演化[J]. 人文地理, 2017, 32(1): 16-22. [Zou Xiaohua, Xue Desheng. Quantitative trends of the world city research and the evolution of its methods[J]. Human Geography, 2017, 32(1): 16-22.] |

| [10] |

杨永春, 冷炳荣, 谭一洺, 等. 世界城市网络研究理论与方法及其对城市体系研究的启示[J]. 地理研究, 2011, 30(6): 1009-1020. [Yang Yongchun, Leng Bingrong, Tan Yiming, et al. Review on world city studies and their implications in urban systems[J]. Geographical Research, 2011, 30(6): 1009-1020.] |

| [11] |

Alderson A S, Beckfield J. Power and position in the world city system[J]. American Journal of sociology, 2004, 109(4): 811-851. DOI:10.1086/378930 |

| [12] |

Zhao M, Liu X, Derudder B, et al. Mapping producer services networks in mainland Chinese cities[J]. Urban Studies, 2015, 52(16): 3018-3034. DOI:10.1177/0042098014558541 |

| [13] |

Zhen F, Wang X, Yin J, et al. An empirical study on Chinese city network pattern based on producer services[J]. Chinese Geographical Science, 2013, 23(3): 274-285. DOI:10.1007/s11769-013-0595-8 |

| [14] |

Warf B. Telecommunications and the changing geographies of knowledge transmission in the late 20th century[J]. Urban Studies, 1995, 32(2): 361-378. DOI:10.1080/00420989550013130 |

| [15] |

Smith D A, Timberlake M F. World city networks and hierarchies, 1977-1997: An empirical analysis of global air travel links[J]. American Behavioral Scientist, 2001, 44(10): 1656-1678. DOI:10.1177/00027640121958104 |

| [16] |

Taylor P J. The new geography of global civil society: NGOs in the world city network[J]. Globalizations, 2004, 1(2): 265-277. DOI:10.1080/1474773042000308604 |

| [17] |

Taylor P J. New political geographies: Global civil society and global governance through world city networks[J]. Political Geography, 2005, 24(6): 703-730. DOI:10.1016/j.polgeo.2005.01.009 |

| [18] |

Su N, Xue D, Agnew J. World cities and international organizations: Political global-city status of Chinese cities[J]. Chinese Geographical Science, 2014, 24(3): 362-374. DOI:10.1007/s11769-014-0677-2 |

| [19] |

Watson A. The world according to iTunes: Mapping urban networks of music production[J]. Global Networks, 2012, 12(4): 446-466. DOI:10.1111/j.1471-0374.2011.00357.x |

| [20] |

Zhang X, Xie M H, Huang G Z. Connecting Chinese cities with the global performing arts market: The geographies of performing-arts consumption in China[J]. Urban Geography, 2022, 43(3): 387-408. DOI:10.1080/02723638.2020.1860622 |

| [21] |

Giulianotti R. Sport, transnational peacemaking, and global civil society: Exploring the reflective discourses of "sport, development, and peace" project officials[J]. Journal of Sport & Social Issues, 2011, 35(1): 50-71. |

| [22] |

Giulianotti R, Robertson R. Sport and globalization: Transnational dimensions[J]. Global networks-A Journal of Transnational Affairs, 2007, 7(2): 107-112. DOI:10.1111/j.1471-0374.2007.00159.x |

| [23] |

Short J R. Globalization, Modernity and the City[M]. Lodon: Routledge, 2011: 170-188.

|

| [24] |

Roels J, Derudder B, Witlox F. International sport federations in the world city network[J]. Journal of Sport & Social Issues, 2013, 37(2): 142-159. |

| [25] |

Xue D S, Ou Y B. Intercity connections and world city network based on international sport events: Empirical studies on Beijing, London, and Rio de Janeiro Olympic Games[J]. Journal of Geographical Sciences, 2021, 31(12): 1791-1815. DOI:10.1007/s11442-021-1923-z |

| [26] |

Andrews D L. Manchester United: A Thematic Study[M]. London: Routledge, 2004: 3-76.

|

| [27] |

Cook I R, Ward K. Trans-urban networks of learning, mega events and policy tourism: The case of Manchester's Commonwealth and Olympic games projects[J]. Urban Studies, 2011, 48(12): 2519-2535. DOI:10.1177/0042098011411941 |

| [28] |

Garcia-Ramon M, Albet A. Pre-Olympic and post-Olympic Barcelona, a 'model' for urban regeneration today?[J]. Environment and planning A, 2000, 32(8): 1331-1334. DOI:10.1068/a3331 |

| [29] |

Gold J R, Gold M M. Olympic Cities: City Agendas, Planning, and the World's Games, 1896—2020[M]. London: Routledge, 2016: 3-67.

|

| [30] |

Azzali S. Mega sporting events as tools of urban redevelopment: Lessons learned from Rio de Janeiro[J]. Proceedings of the Institution of Civil Engineers-Urban Design and Planning, 2019, 172: 81-89. DOI:10.1680/jurdp.18.00009 |

| [31] |

丁励翼, 王岩, 陈伟民. 奥运城市营销的实证研究[J]. 成都体育学院学报, 2012, 38(10): 31-34. [Ding Liyi, Wang Yan, Chen Weimin. Empirical research on the marketing of Olympic cities[J]. Journal of Chengdu Sport University, 2012, 38(10): 31-34.] |

| [32] |

张京祥, 陆枭麟, 罗震东, 等. 城市大事件营销: 从流动空间到场所提升——北京奥运的实证研究[J]. 国际城市规划, 2011, 26(6): 110-115. [Zhang Jingxiang, Lu Xiaolin, Luo Zhendong, et al. Urban great events marketing: From flowing space to place promotion: Case study of Beijing Olympic Games[J]. Urban Planning International, 2011, 26(6): 110-115.] |

| [33] |

Zhang L, Zhao S X. City branding and the Olympic effect: A case study of Beijing[J]. Cities, 2009, 26(5): 245-254. DOI:10.1016/j.cities.2009.05.002 |

| [34] |

Smith A. "De-risking" east London: Olympic regeneration planning 2000—2012[J]. European Planning Studies, 2014, 22(9): 1919-1939. DOI:10.1080/09654313.2013.812065 |

| [35] |

Shoval N. A new phase in the competition for the Olympic gold: The London and New York bids for the 2012 Games[J]. Journal of Urban Affairs, 2002, 24(5): 583-599. DOI:10.1111/1467-9906.00146 |

| [36] |

Westerbeek H M, Turner P, Ingerson L. Key success factors in bidding for hallmark sporting events[J]. International Marketing Review, 2002, 19(2/3): 303-322. |

| [37] |

Caiazza R, Audretsch D. Can a sport mega-event support hosting city's economic, socio-cultural and political development?[J]. Tourism Management Perspectives, 2015, 14(3): 1-2. |

| [38] |

Agnew J A. Hegemony: The New Shape of Global Power[M]. New York: Temple University Press, 2005: 32-40.

|

| [39] |

Bennett M M. Torched Earth: Dimensions of extraterritorial nationalism in the Chinese and Russian Olympic torch relays[J]. Geoforum, 2016, 74(2): 171-181. |

| [40] |

Van den Broucke S, Gato L G. Contesting the brand: A media analysis of the image of Rio de janeiro as host of the 2016 Summer Olympics in Dutch language newspapers[J]. European Journal For Sport and Society, 2018, 15(3): 268-287. DOI:10.1080/16138171.2018.1524103 |

| [41] |

Rothenbuhler E W. The living room celebration of the Olympic Games[J]. Journal of Communication, 1988, 38(4): 61-81. DOI:10.1111/j.1460-2466.1988.tb02070.x |

| [42] |

保继刚, 李郇. "借口": 中国城市资本高度集聚的政治经济学分析框架[J]. 人文地理, 2012, 37(4): 1-8. [Bao Jigang, Li Xun. "Excuses": A political economic analysis of the high concentration of capital in urban China[J]. Human Geography, 2012, 37(4): 1-8.] |

| [43] |

Majumdar B. How Covid changed sport: A case study of 2020 Tokyo Olympic Games[J/OL]. Sports in Society, 2021. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17430437.2021.1975963.

|

| [44] |

Short J R. Globalization, cities and the Summer Olympics[J]. City, 2008, 12(3): 321-340. DOI:10.1080/13604810802478888 |

| [45] |

Lee K H, Chappelet J L. Does country attractiveness matter in international competition? The case of countries' bidding to host major sports events[J/OL]. International Journal of PublicAdministration, 2021. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01900692.2021.1879851.

|

| [46] |

Bairner A, Molnar G. The Politics of the Olympics: A Survey[M]. London: Routledge, 2010: 49-59.

|

| [47] |

Bennett G, Cunningham G, Dees W. Measuring the marketing communication activations of a professional tennis tournament[J]. Sport Marketing Quarterly, 2006, 15(2): 91-102. |

| [48] |

焦敬娟, 张齐林, 吴宇勇, 等. 中国异地投资网络结构演化及影响因素研究[J]. 地理科学进展, 2021, 40(8): 1257-1268. [Jiao Jingjuan, Zhang Qilin, Wu Yuyong, et al. Change and influencing factors of China's cross-regional investment network structure[J]. Progress in Geography, 2021, 40(8): 1257-1268.] |

| [49] |

Hoyler M, Watson A. Global media cities in transnational media networksp[J]. Tijdschrift Voor Economische En Sociale Geografie, 2013, 104(1): 90-108. DOI:10.1111/j.1467-9663.2012.00738.x |

| [50] |

Neal Z. Structural determinism in the interlocking world city network[J]. Geographical Analysis, 2012, 44(2): 162-170. DOI:10.1111/j.1538-4632.2012.00843.x |

| [51] |

刘清, 杨永春, 蒋小荣, 等. 手机全球贸易网络演化及供需匹配关系——基于复杂网络的社团分析[J]. 经济地理, 2021, 41(3): 113-125. [Liu Qing, Yang Yongchun, Jiang Xiaorong, et al. Trade network evolution of global mobile phone and its supply-demand relationship: Based on community analysis of complex networks[J]. Economic Geography, 2021, 41(3): 113-125.] |

| [52] |

Blondel V D, Guillaume J L, Lambiotte R, et al. Fast unfolding of communities in large networks[J]. Journal of Statistical MechanicsTheory and Experiment, 2008, 10: 155-168. |

| [53] |

Newman M E J. The structure and function of complex networks[J]. SIAM Review, 2003, 45(2): 167-256. DOI:10.1137/S003614450342480 |

| [54] |

王振宇. 对冲与制衡: 日本"印太战略"的地缘政治逻辑与制约因素[J]. 日本研究, 2021, 1(1): 30-39. [Wang Zhenyu. Hedge and balance: The geopolitical logic and restrictive factors of Japan's "IndoPacific Strategy"[J]. Japan Studies, 2021, 1(1): 30-39.] |

| [55] |

Hill R C, Kim J W. Global cities and developmental states: New York, Tokyo and Seoul[J]. Urban Studies, 2000, 37(12): 2167-2195. DOI:10.1080/00420980020002760 |

| [56] |

林民旺. "印太"的建构与亚洲地缘政治的张力[J]. 外交评论(外交学院学报), 2018, 35(1): 16-35. [Lin Minwang. The construction of the "Indo-Pacific" and the geopolitical tensions in Asia[J]. Foreign Affairs Review, 2018, 35(1): 16-35.] |

| [57] |

Kloosterman R C, Mamadouh V, Terhorst P. Handbook on the Geographies of Globalization[M]. Cheltenham: Edward Elgar, 2018: 279-295.

|