工业革命使物品的大规模生产成为现实,社会生产能力的高速发展也极大的满足了人们的基本需求,商品已逐渐成为一种标示生活质量的物质和文化的结合体,被冠以代表消费文化的符号,伴随着经济活动传递丰富的社会文化意涵[1, 2]。在这一背景下,后现代消费时代的消费空间不仅再是传统意义上以买卖交易为主要活动的空间,而可被视作是一种社会消费象征符号,内含丰富的文化表达过程并用于展现社会成员的身份[3]。不同消费空间内主要商品类型及消费过程的差异塑造了多元的社会文化空间和身份识别符号,因此蕴含多重意义的消费空间可能会激活特定社会群体的共鸣感,进而成为消费者与场所间建立情感联系的重要基础[4, 5]。这种消费空间的文化内涵来源于空间开发者对文化手段的操控,消费空间被注入何种文化元素,也决定着消费者向着何处构筑空间经验与想象[6]。因此当亚文化作为“装饰”被用于点缀消费空间时,消费空间也就被赋予亚文化的符号,为人们提供可见的亚文化空间载体与消费过程。带有明确亚文化符号的消费空间,通过对外划分清晰的阶层边界,也为特定社会群体留存属于“他们”的位置,用于建构自我在社会中的身份[7]。

随着时代推移,成长于移动互联网时代的Z世代①逐渐展现其强大的消费能力。Z世代与亚文化消费间紧密的情感联系,也将亚文化消费缓缓带入到大众的视野中,并开拓出一片片新的消费市场[9]。其中潮玩②则是这一年龄群体潮流消费热度最高的品类,潮玩产业也已成为近年来国内发展最为兴旺的新兴文化业态之一,创造了可观的商业价值[11]。在这股发展狂潮中,潮玩店凭借其沉浸式布景、浓厚的潮玩文化氛围和直观的体验式消费方式,成为人们了解潮玩、感受潮玩、购买潮玩的线下“主战场”。据统计③,2021年上半年我国最大的潮玩企业泡泡玛特(POP MART)于国内新开线下门店32家,门店数量由年初的187家增长至215家,主要分布于国内一二线城市的核心商圈。相较于寻常的商业场所,以潮玩店为代表的亚文化消费空间拥有对应的兴趣社群,并以紧密的情感纽带与之相连。这种以情感慰藉和社交需求为主题的消费过程和空间实践,既为探索地理空间如何借助文化消费满足人们的情感体验和表达提供帮助,也为消费地理研究拓展新的关注对象。

场所依赖(place attachment),又称作地方依恋,用于解释“某地与人之间存在特殊依赖关系”这一客观现象的有效理论工具[12]。这种现象反映在消费活动中常表现为消费者频繁或热衷于光顾某一商业场所。对这些消费者而言,这些商店已不是普通的商业场所,消费者对商店的忠诚度也与场所依赖紧密相连[13]。因此,为探明人们与亚文化消费空间在认知或情感上的联系,本文将借助场所依赖理论进行研究。由于空间中各要素之间的因果关系仍不明确,若直接采用定量统计方法开展实证分析,难以准确表达自我感知以及感知与行为的联系[14]。而维度划分又是场所依赖研究的重要内容,是开展相关实证研究的基础[15]。本研究以大连市泡泡玛特门店为研究对象,通过对门店的实地调查获取资料,运用扎根理论挖掘并提炼潮玩店的场所依赖维度。

1 相关理论及研究回顾 1.1 地理学视域下的亚文化消费亚文化是指从主流文化中孕育出来,但又与之不紧密相连的社会文化形态[16]。亚文化的研究始于20世纪20年代的芝加哥学派,其通过在城市内开展田野考察,研究城市中社会群体的“类型”,展现城市环境的复杂性[17]。20世纪50年代末,伯明翰学派关注到英国社会经济平稳发展下由青年群体产生的“奇特景观”,以亚文化风格作为研究的切入点,提出著名的“抵抗与收编”理论,对后续研究产生深远影响[18, 19]。亚文化与商品消费两者间存在着一种天然的联系,伯明翰学派将两者置于势不两立、不共戴天的位置,认为亚文化一旦被推入消费市场其创新力量必然会被抹杀,落入被商业主义收编的命运[20, 21]。但在20世纪80年代后,亚文化与商品消费间复杂且微妙的关系被再度定义,亚文化不再会因涉足商品的生产和消费而消泯,反而能够推动并强化亚文化的文化实践[22]。人们的消费行为也不再是被动的、经济理性的,而是能够借助消费这一中介方式,创造性的在商品消费过程中建构自己的意义,表达自身认同的社会文化要素[23]。

现今,基于地理学视角研究亚文化消费主要存在两种认知路径:其一是亚文化借助消费这一过程与地理要素之间相互建构、相互生产,其二是消费场所的亚文化性[24-26]。二者间的差异主要来源于“亚文化”这一概念所处语境的不同。前者从符号学理论出发,将亚文化视作一种镶嵌于商业资本上的符号,随消费过程展现其符号象征[20]。与之伴生的商品和消费空间也随之被符号化,成为消费者一系列情感建立的基石。后者从社会阶级视角出发,将亚文化与阶级相关联,认为社会经济阶层的差异产生了不同的生活方式,使得消费场所形成了具有差异性的结构,即对应了“亚文化是文化网中的亚系统”这一理念[26, 27]。虽然地理学对亚文化消费存在两种认知路径,因所处语境的不同而存在表述上的差异。但这两者在理论本质层面仍是基于亚文化理论本身,研究问题对应的社会现象类型也是相同的。

1.2 场所依赖维度研究Tuan最早观察到“人对地方的依恋之情”这一现象并提出topophilia(恋地情结)概念,之后由Williams于1989年提出场所依赖的概念[28, 29]。其中的“地”,即地方(场所)存在多样化的空间尺度,如宏观层面的国家、中观层面的某一旅游地或城市、微观层面的街道或房间都可成为人们的依恋所在[12]。对于场所依赖的概念,学者们普遍认为这是人地之间基于情感、认知和实践的一种联系,其中情感因素居于首位[30]。人地关系中的情感是复杂的,一般可分为正向情感和负向情感两种,场所依赖通常指由人地相互作用而产生的正向情感,如地方带来的舒适感、愉悦感、安全感等[31]。

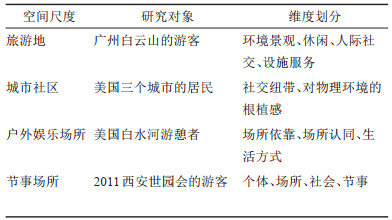

对于场所依赖理论的研究主要涉及概念内涵、维度划分、影响因素等方面,其中维度研究则常用于理清场所依赖理论并构建概念框架。目前学界普遍认为场所依赖是一个多维的概念,但对于这个概念包含的维度仍存在分歧[32]。Williams等人将场所依赖划分为场所依靠(place dependence)和场所认同(place identity)两个维度,即所谓的功能性依赖和精神性依赖[33]。Scannell等通过梳理场所依赖的概念提出由人、心理过程、地方三个维度构成的概念框架[32]。同时,众多学者也通过对旅游地、社区、户外娱乐场所、节事场所等不同尺度空间的研究,提取得到结果不同的场所依赖维度[34-37](见表 1)。这些维度划分皆体现了各空间尺度的特点,反映了地方客观存在的差异对个体依赖感的影响。

| 表 1 各空间尺度下场所依赖维度的代表案例 Tab.1 Representative Examples of Place Attachment Dimensions at Various Spatial Scales |

综上所述,维度研究是系统认知人与各尺度空间依赖关系的有效方式,框架的建立也是对人地间冗杂联结关系的归纳与凝练。这其中需体现情感、认知、实践三种成分的存在,并关注心理层面的需要[38]。同时,场所依赖的研究必须以研究关注的地方为出发点,考虑地方本身的独特性。

1.3 消费空间与场所依赖关系认知场所依赖的既有研究较多,多以生活空间、休闲游憩地和旅游地为研究区域,并从人文地理学、环境心理学和社会学等多个学科视角开展研究[14, 39-41]。但却少有文章关注消费场所,这是因为人们常将购物中心、连锁店、商铺等消费空间视作“非地方”(nonplaces),认为那里就像“无穷无尽且极为相似的迷宫”[42]。因此,这些消费空间也被认为是“单调的”,难以唤起或维持人们的依恋情结。但实则不然,随着社会的发展和研究的深入,人们也逐渐观察到人与消费空间之间依赖感的存在。这种情感一般对外表现为在获得了愉悦的购物体验后,提升了光顾此消费场所的意愿,并反复循环这一过程。由此学者们也逐步对这一现象展开研究,探究消费者在消费环境中如何发展场所依赖[4]。并发现场所依赖可以作为商店属性和消费者对商店忠诚度的中介变量,用于研究消费者对消费空间的感知是如何转化为消费者的购物意愿[13]。除此之外,更有学者关注到消费环境中由依赖感产生的负面效应,进而强调双方依赖关系中“自由”的重要性[43]。这些研究反复证明了人与消费空间之间存在情感和意义上的关联,从多角度展现场所依赖理论在消费地理研究中的价值,并为消费环境中类似现象的研究提供理论支撑。

伴随着后消费型社会的持续演进和以文化转向为主导的城市更新过程,文化要素渗透在消费生活的每个过程中,并为消费现象赋予了新的意义和价值[44]。越来越多的学者将场所依赖理论引入文化消费空间的研究中,关注人们在文化消费空间中的空间实践,以及可能产生的依赖情感[45-47]。消费空间是否具有鲜明的文化要素,也深刻的影响着人们的依赖情感。这是由于社会文化浸染下的消费空间会被冠以其特有的文化符号,对人们会有着更为明确的地方意义,并存在属于这一空间的“内部经验”,即地方芭蕾(placeballets)[31]。这使得当人们置身于这一类场所时,会产生更为显著的依赖感或排斥感,进而影响人与场所间联结的形成。如Pettigrew研究发现,人们普遍认为澳大利亚酒吧是属于男性的领域,这种固有思想使人们认为女性不应活跃于酒吧之中,酒吧中女性身影的存在被视作“突兀的”、“不和场合的”,致使人们对酒吧的依赖感存在性别差异[47]。

目前为数不多的有关消费空间场所依赖的研究,主要通过借助场所依赖理论对人地关系的分析,以理解消费者对消费空间的情感体验过程和个人意义建构。但少有研究关注理论工具本身,深层剖析消费环境下情感纽带的内在结构。同时,因空间文化要素中的亚文化相对于主文化有着独特的性质和表现形式,会引导人们在消费空间中有着别样的空间实践,进而传递给人们特有的空间感知。因此本文将亚文化消费空间作为研究区域,分析人们与这一微空间依赖情结。一方面可为场所依赖理论提供消费空间尺度和亚文化领域的知识增量,另一方面也为深入探索亚文化群体在消费过程中产生更为复杂的空间情感提供理论依靠和实践参考。

2 研究对象与研究方法 2.1 研究对象泡泡玛特是一家于2010年创立、2020年上市的潮流文化娱乐品牌,也是当今国内潮玩领域最为专业、发展最具规模的企业之一。泡泡玛特将“消费体验”作为门店经营的主旋律,通过打造不同主题风格,营造乐园式的购物体验,为消费者提供一个有着高颜值、话题性,兼具社交和娱乐双属性的潮玩体验空间(如图 1)。店面常采用镜面不锈钢材质,搭配落地玻璃窗,营造科技感和未来感。颜色多选择明黄色,配合灯光效果和简约设计风格,为店面增添活力与朝气。潮玩遍布店内各处,种类繁多且摆放整齐,配合特定背景,极大的吸引了顾客的注意力并增强其购买欲望。大连共有5家泡泡玛特门店,包括柏威年店、罗斯福店、恒隆店、亿合城店和高新万达店。5家门店零散分布于大连市内多个主要商圈的购物中心,以其优质的位置吸引众多年轻人前来打卡,并成为各商圈引流的标志性门店。

|

图 1 泡泡玛特柏威年店 Fig.1 POP MART in Pavilion |

扎根理论(grounded theory)是当前社会科学研究中最具影响力的研究范式,最早由Glaser和Strauss于1967年提出[48, 49]。扎根理论并不是一种实体的理论,而是一种用于连接社会现象与宏大理论之间的研究路径,一种自下而上建立实质理论的方法[50]。理论并不生成于预想的、逻辑演绎的假设中,而是直接从实际观察入手,从原始资料中归纳出经验概括, 然后上升到理论[51]。本研究关注的场所依赖维度,根据学科背景和研究对象的不同而有多种划分形式,但在既有的相关研究中,少有文章基于亚文化视角思考场所依赖问题,若直接开展自上而下的实证研究,较难为本研究领域带来知识增量。因此,本文选择扎根理论研究方法,着眼于潮玩店这一微观环境,从行动者角度出发,理解玩家与亚文化消费空间之间的互动过程及其联系是切实可行的。

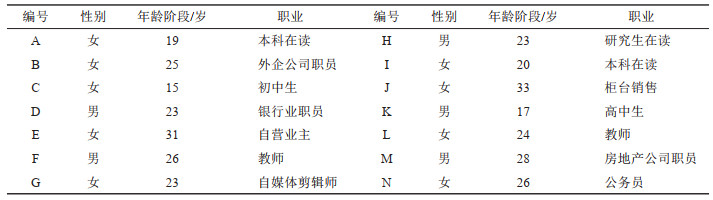

2.3 研究人群及样本说明在扎根理论研究中,研究资料的深度和广度与研究的质量密切相关。选择并调查对研究主题了解较多、特性较强的研究样本,可帮助后期质性分析获得更为丰富的概念和范畴,在一定程度上减少调查的工作量,方便依赖维度的挖掘[48]。亚文化消费在社会经济结构中的边缘处境决定了与之相关的经验知识可能较为隐秘,这些经验知识往往只被那些所谓“有经验”或“有兴趣”的人群掌握,而并不展露给所有的门店消费者。经前期预调研发现,对某些到店消费经历较少或是对潮玩领域了解甚少的消费者开展访谈,很难甚至无法获得与研究主题相关的资料,这不仅会增加调查的工作量且不利于后续分析中理论的生成。因此,本文在随机选择门店消费者的基础上,通过与消费者的初步交谈剔除上述类型群体的样本,保留有多次到店消费经历且对潮玩有一定程度了解的消费者作为研究样本,受访者基本信息如表 2所示。整个研究中,资料收集和资料分析过程是交替进行的,以理论抽样扩充访谈数据,每次完成访谈后即对资料进行编码,并重复资料收集和分析过程,直到理论饱和。笔者共前往门店6次,第6次后,发现理论中的概念范畴发展得相当丰富,未发现新的重要的类属和关系,认为理论已经饱和,遂资料收集过程结束。需要说明的是,本研究样本包含女性9人、男性5人,这符合门店消费人群和既往研究中女性多于男性的潮玩群体现状[11, 52]。

| 表 2 受访者基本信息 Tab.2 Basic Information of Interviewees |

资料收集的主要方式是开放式深入访谈,并辅以参与式观察和非正式交谈。访谈调查以Morgan[39]的场所依赖访谈提纲和胡嘉雯[52]的潮玩玩家群体访谈提纲为基础,结合前期观察现状和与玩家的交流情况,经预调查检验与修正后设计了访谈提纲,内容主要围绕以下几方面:①了解玩家对于潮玩的想法和感悟;②玩家前往门店的动机,以及在门店中的行为过程和感受;③门店对玩家而言有何意义?玩家会如何描述门店?

正式访谈于2021年7月18日至8月11日期间进行,受新冠肺炎疫情影响,采用微信语音通话、图文聊天和腾讯会议等形式,与每位玩家一对一进行时长30至50分钟不等的线上访谈。访谈经被访者同意均已录音并整理成文本。此外,还通过参与式观察,实地了解门店空间的空间设计、空间布局以及店内人们的消费活动,并通过与店内工作人员的非正式交谈了解门店的经营现状,以补充研究资料收集中可能存在的缺漏。

3 研究结果与分析扎根理论的质性编码过程是通过对资料的逐级编码以凝练资料并重构理论,对资料的逐级编码分析是扎根理论的核心,主要包括开放式编码、主轴式编码和选择性编码三个环节[53]。本文依据扎根理论质性分析的基本流程,借助Nvivo12软件逐步探究潮玩店场所依赖维度,具体研究过程如下:

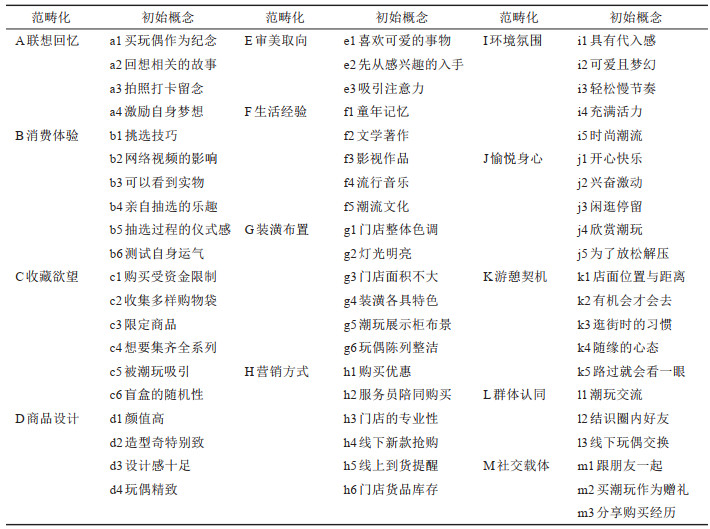

3.1 开放式编码开放式编码是从原始资料中挖掘初始概念的过程,在这一阶段需时常思考“玩家与泡泡玛特门店之间存在怎样的联系?”“这些事件对应着哪些概念?”“这些资料背后的真实情况是怎样的?”等问题[50]。通过对资料之间和资料与概念的反复对比,将意义上重叠或相近的本土概念合并,形成临时的、扎根于数据的概念,最终提炼61个初始概念。再将与同一现象有关或属性相近的概念划分为同一范畴,共形成13个范畴,为主轴式编码打下基础(见表 3)。

| 表 3 开放式编码的概念化与范畴化 Tab.3 Conceptualization and Categorization of Open Coding |

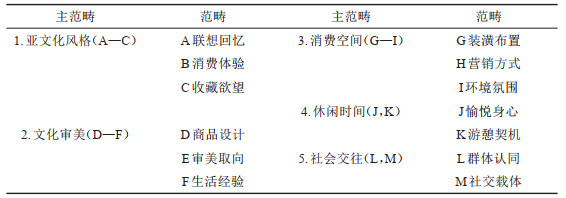

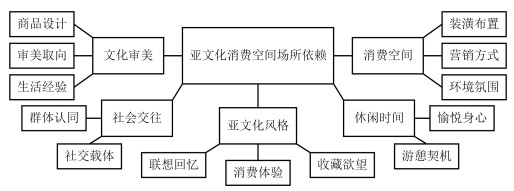

主轴式编码的主要任务是通过发现概念或范畴之间的各种关系,建立一个“围绕概念之‘轴’的密集关系网络”。在此分析过程中,需要将这些概念与范畴重新放回原始文本的语境中,透过玩家所处的社会文化背景思考玩家所要表达的真实含义,理清各类属在资料中的有机关联,并以新的结构重新组织它们[54]。通过分析开放式编码得到的13个范畴之间的内在联系,共形成亚文化风格、文化审美、消费空间、休闲时间和社会交往5个主范畴。这5个主范畴和13个范畴即为亚文化消费空间场所依赖的维度及各维度的构成要素(见表 4)。

| 表 4 主轴编码形成的主范畴 Tab.4 Main Category Formed by Spindle Coding |

“风格”(style)一词是伯明翰学派在解读亚文化时最常使用的词语,“风格不仅是一个名词,而是一个动词,一种实现(being)和追求(becoming)的方式”[55]。也就是说,风格既是一个亚文化群体最醒目最可辨识的标志,对外传达丰富的含义,也是群体内最具吸引力的“图腾”,对内呈现一种独特的仪式感[56]。作为潮玩文化的衍生产物,潮玩店自然延续了潮玩文化独有的风格,也在不断建构并丰富潮玩文化的风格体系。在玩家对潮玩店产生依赖感的过程中,依赖感既在建构潮玩文化风格,潮玩文化风格也影响着玩家的依赖感。

迪克·赫伯迪格在其著作《亚文化:风格的意义》中指出,物品是风格的重要传达载体,风格即给物品赋予意义的过程[21]。置于消费环境中的潮流玩具,“限定”是凸显其艺术价值和经济价值的重要方式,此时玩偶对玩家的意义即在于购买并收集。由此产生的收藏欲望,既是潮玩风格的展现形式之一,也使玩偶成为玩家与门店依赖情结形成的重要媒介。许多玩家来到门店的第一想法就是“看看是否有自己喜欢或是想集齐的潮玩系列”并“想把玩偶都带回家”,但“价格并不便宜”的潮玩会让玩家的收藏过程受到资金的限制,因此很多玩家选择“常来店里看看以饱眼福”或是“边攒钱边来店里看望自己喜欢的玩偶,生怕被别人买走”。除了收藏玩偶以外,很多玩家也喜欢收集各式花色的购物袋和店面买赠活动送的小礼品,因为相比于玩偶,这些东西更难得、更有纪念意义。同时,玩家很享受在店内的购买过程,这实质上是一种在建构风格的仪式性行为。从最开始“想像网络视频一样来到门店看到实物、体验开盲盒的过程”,到“依据网上说的技巧亲自抽选盲盒”,再到“通过抽选结果测试自己的运气”,最后到“整个购买过程很有成就感,并留下了难忘的回忆”。这一系列不同寻常的消费过程,更丰富了玩家的消费体验,激起玩家的联想,加深了与此相关的回忆。因此有玩家称“对每个心爱玩偶的购买过程都记忆犹新”、“潮玩店是激励我努力赚钱的动力,希望早日实现潮玩自由”,或是“在门店打卡拍照留下美好的回忆”、“在购买公主系列时,常沉浸在童趣的氛围中,试想自己也是一位公主”。通过亚文化消费,多重自我意义和价值堆叠构建了新的情感空间,个体也在这种情感依赖的关系中实现了精神的短暂逃逸,这也展现了以“温和抵抗”和“合法越轨”为代表的亚文化在生活方式和个体情感方面的参与[11]。

3.2.2 文化审美亚文化拥有美学力量,它在破坏、挪用、拼贴符码的过程中就已实现美的创新,创造了有别于主流文化的美学价值[21]。在消费社会中,这种美学实践既是亚文化与大众文化温和抵抗的重要方式,也是亚文化风格不断革新的内在动力,以保证能够持续带来审美上的愉悦[19, 56]。对于注重视觉美感的亚文化商品,外在形象是人们展开认知与决策的首要切入点。由此,个体在与亚文化消费空间建立依赖联系时,“美”在其中起到了重要的诱发性作用。审美主要通过两类作用路径建立依赖感,一类是玩家受生活经验指引并以此为审美语境对特定审美文本产生依赖感,这里提到的生活经验,是指人们在长期生活实践中通过多种方式积累形成的印象与知识库。比如喜爱哈利波特著作或电影的粉丝,在得知泡泡玛特新出了哈利波特系列手办时,粉丝就会受此吸引“在开售的第一时间来到门店,打卡并购买同款潮玩”。另一类是空间内存在能够激发玩家审美兴趣的审美文本,即玩家审美取向与玩偶设计、门店风格、店面装潢等相契合,这种审美取向差异在行动中则体现为一种选择方向上的倾向性。例如玩家在选择潮玩店时,更倾向于选择像泡泡玛特这种“玩偶更加精致、设计感更强”或是“整体风格对于我更具有吸引力”的店铺。还有一批“喜欢可爱事物”的玩家,“时常愿意去门店观赏玩偶,沉浸在满是童趣的氛围中”,并根据自身经济状况“先从自己感兴趣的、熟悉的IP入手”收藏潮玩。

3.2.3 消费空间置于场所依赖维度框架中的消费空间,可被视为一个以“物”为核心和载体、商品消费为主要活动的社会空间[57]。在个体主观依赖感建构与身份识别的过程中,消费空间可通过空间内物质的特定设计、展示和布置形式对消费者的情绪产生作用,并限制消费者的各种相关实践[58]。玩家会觉得店内玩偶的陈列方式和展示布置是吸引人的,“有层次且恰到好处的玩偶陈列会让强迫症感到很舒服”,“展示柜内精致的布景能带来很强的代入感”,“紧凑的展柜与琳琅满目的玩偶种类”也会大大满足人们的选择欲望。同时,门店事先配置所创造的空间氛围,能够透过对感官的吸引力干预人们的消费实践[5]。明亮的灯光和以黄色为主色调的门店环境,会让人们感觉“整个店面充满活力”是“属于年轻人的空间”,金属质感的牌匾和墙面上颇具设计感的彩绘,也会将人们带入到一种“新潮且时尚的氛围中”,致使潮玩店更能吸引年轻人的到来,年纪稍大的人们也都因此“望而却步”。除了基于消费空间内物质组成和空间设计构建的依赖感,特殊的营销方式也能将个体与空间紧密相连。潮玩爱好者的热烈追捧加之潮玩“黄牛党”的炒作,使得许多潮玩新品在刚开始售卖的一段时间内都长期处于断货状态。因此在新品发售时,门店为保证售卖秩序会开启线下排队通道,吸引特定人群准时前来并在店外排起长龙。对于易断货系列,钟爱这一系列但没有抢到的玩家“但凡有机会就会来店铺一趟”,只为自己喜爱的系列是否有到货,同时门店也会通过线上多渠道更新补货公告诱导人们前来。最后在调查中还发现,部分玩家比较排斥服务员陪同购物,“这会让玩家感觉很不自在”、“影响购物体验”,这一系列的负面情感的产生,会抑制依赖感的产生或削弱已建立的依赖感。

3.2.4 休闲时间马克思在其著作中将“不被生产劳动所吸收的时间”视作休闲时间(leisure),这既是人类追求自由的“物质”保障,也是人类生存方式的类型之一[59]。而亚文化风格主要就活跃于休闲时间内,以逃避主导结构和文化秩序的控制,建立属于自己的文化[19]。后工业化社会生产方式的改变,给人们带来了更多可自由支配的时间,让人们逐渐产生依赖和认同的需求,“和谁玩”和“去哪里玩”的问题也变的更为重要,这种由休闲时间带来的思想与精神的态度,也为个体对亚文化消费空间依赖感的建立提供必要基础[60]。但个体用于建立依赖感的休闲时间并不是“闲暇的每时每刻”,而是需要一种可能伴随着其他游憩活动的契机。这是由于多数玩家与门店间都存在一定的空间距离,“只为潮玩店而出去一趟,有点不太值当”,所以玩家一般都会在“逛街路过”的情况下“顺便进店看一眼”。

在个体与亚文化消费空间的依赖关系中,休闲时间主要物化体现为一种悦己的消费体验,为的是从亚文化中获得相对的愉悦。比如就有部分玩家认为“花钱买潮玩就能带给我消费的乐趣”、“开盲盒拆到自己喜欢的玩偶就会激动很久”,这一系列现象都是人们通过符号化消费行为制造愉悦感的过程。还有一部分玩家认为“就算不消费,在店里闲逛欣赏漂亮的玩偶,也能让我的心情变好”,因为“沉浸在这样一个满是可爱事物的空间里,就会感到很放松”。消费空间可调节个体情绪功能的出现,代表着这一部分群体已重构消费空间的意义,产生了更多消费之外的思考与精神联系。

3.2.5 社会交往社会交往维度下有社交载体和群体认同2个范畴,主要表现亚文化消费空间作为媒介激发或参与个体以及群体间的社交活动,使场所成为个体与他人之间联系的纽带。人们在谈及与潮玩有关的话题时,常会聊到近期自己在门店的所见所闻和购买经历,“分享自己的喜悦”以获得身边朋友的认同感。有时也会约上兴趣相投的朋友一同前往门店,这既会成为人们“外出逛街的动力”,也可在此过程中“休闲放松”、“增进感情”。与朋友店内闲逛时,可以借着面前种类繁多的盲盒“互相传授挑选盲盒的经验”、“测试自己或好友的运气”、“炫耀自己的抽选结果”,在实践中交流玩潮玩的心得体会。

泡泡玛特门店会吸引许多潮玩爱好者聚集于此,因为在玩家眼中这里是“最容易找到其他潮玩爱好者”、“潮玩气息最浓郁”的地方。所以许多玩家会选择去店里“结识圈内好友”、“获取一些自己不曾了解的潮玩信息”以及“交换或交易玩偶”。由此可见,消费空间以其鲜明的亚文化符号可建立起与亚文化群体之间的联系,形成一个基于空间的群体认同[61]。对群体认同感的渴望使亚文化消费空间给个体带来了特殊的意义,从而形成基于亚文化物质象征的精神性依赖。

3.3 选择式编码和理论构建选择式编码是对前期编码内容的一种理论化,即提炼一个具有整合型的“核心编码”,并将所得范畴之间可能的关系变得具体化[54]。经过开放式编码和主轴式编码的分析,所得的范畴在所属属性、维度和变化形式上都得到了充分的发展,并基本涵盖亚文化消费空间场所依赖结构的全部要素。进一步的资料收集和分析几乎对概念化没有新的贡献,可确定已达到理论饱和,因此将范畴带入原始资料的情境中,探讨核心范畴与各范畴之间的关系。可看出,亚文化风格和文化审美两个维度是文化指引下产生的依赖感结构,消费空间和休闲时间两个维度展现了依赖感中地理要素的存在,社会交往维度则说明消费空间成为个体与他人之间的联系纽带。

场所依赖描述的是人地两者之间的关系,人—地二维结构也是其最具代表性的结构划分形式。但回顾本文提炼获得的五个维度,则会发现人—地关系结构并不能体现亚文化消费空间的独特性,而是展现为一种新的人地关系,即文化意义、社会关系、地理要素三者间相互建构、相互生产的辩证关系[7]。由此借助地理—文化—社会结构,也能够更好的表达处于社会文化结构不同位置的群体开展的体验与实践,理解个人对某一特定场所之间在认知或情感上的联系。综上,可构建一个包含亚文化风格、文化审美、消费空间、休闲时间、社会交往五个维度的亚文化消费空间场所依赖理论模型(见图 2)。

|

图 2 亚文化消费空间场所依赖理论模型 Fig.2 Theoretical Model of Place Attachment in Subcultural Consumption Space |

本文以大连市5家泡泡玛特门店为例,通过开放式深入访谈、参与式观察和非正式交谈收集资料,借助扎根理论对资料进行分析,得到一个由亚文化风格、文化审美、消费空间、休闲时间、社会交往五个维度组成的亚文化消费空间场所依赖理论模型。该理论模型不再局限于传统的人地关系结构,而是强调文化意义和社会关系在亚文化消费空间场所依赖中的独特性,体现为一种“地理—社会—文化”的三维结构。

本研究关注的泡泡玛特与众多亚文化产业一样,都随着产业扩张而存在亚文化主流化的倾向。但其中的潮玩文化是否还属于亚文化,还应从受众范围角度来判别。潮玩还未普及大众,仅在潮流领域内掀起热浪,产业的发展虽带来了市场份额的增加,但并未改变潮玩群体社会占比较小的局面[52]。因此本文关注的潮玩文化仍属于亚文化,泡泡玛特门店仍能代表亚文化消费空间。此外,本研究是一个基于大连市5家泡泡玛特门店的单亚文化类型个案研究,未能涉及社会中众多的亚文化类型,存在一定的局限性。但在人文世界中“个别是整体的复制品”,对个案的细致研究可帮助人们认识整个人文世界[62]。因此,本研究从泡泡玛特门店实地调查资料中归纳提升得到的系统理论,填补了地理学中亚文化消费领域实证研究的空缺,可为地理学研究亚文化群体的消费行为提供理论参考。同时,本研究确定的五个维度及其构成要素,为编制亚文化消费空间场所依赖的测量量表、开展进一步的实证研究奠定基础。

受后现代社会理论的影响,新文化地理学强调对多元社会文化的尊重与关注,认为各阶层社会群体合理的空间需求都应被满足[7, 63]。基于亚文化消费视角思考,则是关注各阶层生活质量的空间支撑,满足各群体期望借助消费这一过程具象化表达自我社会身份的需求。所谓“空间公正”,也即是维护各社会阶层与消费场所间的具象化表达纽带[64]。探究亚文化消费空间场所依赖维度,既是从理论层面更好的理解了这一纽带“为何存在”,也为深入探索消费场所因亚文化性而存在的“吸引或排外性”提供理论支持[25]。由此从实践层面出发,本研究可帮助城市管理者更好地理解亚文化消费空间场所依赖的特征,以制定更为科学的政策和发展战略,满足城市中各社会群体的消费空间需要并提升其依赖感,增强居民生活幸福感,提高城市生活空间质量。同时,门店开发者与经营者也可通过提升管理质量、改善体验式消费、塑造鲜明的文化特性等方式增强顾客的依赖感,增强消费者的购买意愿和对商店的忠诚度,实现“买者”和“卖者”的双向满足。基于上述讨论内容可进一步思考,如何建设人本性消费场所体系?测量消费者依赖感的程度?亚文化消费空间中场所依赖的发展机理?也是本研究在未来可继续探索的方向所在。

本文关注的泡泡玛特门店代表一类将消费文化、情感慰藉、社交需求融为一体的新型城市消费空间,一方面承担了亚文化空间象征的作用,另一方面也满足部分青年远离现实生活的逃逸心态和建造自我乌托邦的需求,侧面反映了当代青年孤独感与社交需求并存的亚文化现象[11]。这也体现地理学研究视角在解决当代青年社会问题中的价值,但仍有三方面问题需注意:①应当警惕由于过分自我取悦式亚文化消费带来的文化迷恋,以及随之可能产生的亚文化消费空间过度依赖现象。②当今亚文化消费多呈现“脱域”的表象,亚文化消费与地理的联系较为隐晦,需要社会文化地理学者提高发现此类问题的敏锐性。③应在尊重差异和社会多元化的视角下,建立属于中国自身的亚文化消费地理研究理论与体系框架,理解我国当前多变的社会现实。

注释:

①“Z世代”是指于1995—2009年间出生的一代人,这一代人的成长深受互联网影响。他们的消费不再满足于基本的物质需求,而是更加注重休闲娱乐消费,并有着更高的精神追求[8]。

②“潮玩”即潮流玩具的简称,又称设计师玩具(designer toy)、艺术玩具(art toy),现在普遍将潮流玩具认为是艺术家或设计师为体现独特创意而设计制作的玩具。潮玩受众主要面向成年人,如今流行的盲盒公仔、可动人偶、树脂玩具、搪胶玩具等也都属于潮玩的范畴[10]。

③ 资料来源:泡泡玛特国际集团有限公司二零二一年中期报告, https://www.popmart.com/home/investor。

| [1] |

张卫良. 20世纪西方社会关于"消费社会"的讨论[J]. 国外社会科学, 2004(5): 34-40. [Zhang Weiliang. Discussion on "consumer society" in Western society in the 20th century[J]. Social Sciences Abroad, 2004(5): 34-40. DOI:10.3969/j.issn.1000-4777.2004.05.006] |

| [2] |

左迪, 孔翔, 文英姿. 文化消费空间消费者感知与认同的影响因素——以南京市先锋书店为例[J]. 城市问题, 2019(1): 31-39. [Zuo Di, Kong Xiang, Wen Yingzi. Influencing factors of consumer perception and identity in cultural consumption space: A case study of Librairie Avant grade, Nanjing[J]. Urban Problems, 2019(1): 31-39. DOI:10.13239/j.bjsshkxy.cswt.190104] |

| [3] |

梁璐, 李九全, 胡文婷, 等. 新文化地理学视野下的消费空间研究进展[J]. 人文地理, 2017, 32(1): 55-61. [Liang Lu, Li Jiuquan, Hu Wenting, et al. The progress of study on consumer space from new cultural geography perspective[J]. Human Geography, 2017, 32(1): 55-61. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2017.01.008] |

| [4] |

Debenedetti A, Oppewal H, Arsel Z. Place attachment in commercial settings: A gift economy perspective[J]. Journal of Consumer Research, 2014, 40(5): 904-923. DOI:10.1086/673469 |

| [5] |

赵弋徵, 陈品宇, 孔翔. 新物质主义视角下的消费地理研究进展与反思[J]. 地理科学进展, 2021, 40(8): 1419-1429. [Zhao Yizheng, Chen Pinyu, Kong Xiang. Progress and reflection of geographies of consumption from the perspective of new materialism[J]. Progress in Geography, 2021, 40(8): 1419-1429.] |

| [6] |

谢晓如, 封丹, 朱竑. 对文化微空间的感知与认同研究——以广州太古汇方所文化书店为例[J]. 地理学报, 2014, 69(2): 184-198. [Xie Xiaoru, Feng Dan, Zhu Hong. The perception and identity to the cultural micro-space: A case study of Fangsuo Commune in TaiKoo Hui, Guangzhou[J]. Acta Geographica Sinica, 2014, 69(2): 184-198.] |

| [7] |

钱俊希, 朱竑. 新文化地理学的理论统一性与话题多样性[J]. 地理研究, 2015, 34(3): 422-436. [Qian Junxi, Zhu Hong. Theoretical unity and thematic diversity in new cultural geography[J]. Geographical Research, 2015, 34(3): 422-436.] |

| [8] |

敖成兵. Z世代消费理念的多元特质、现实成因及亚文化意义[J]. 中国青年研究, 2021(6): 100-106. [Ao Chengbing. The multiple qualities, causes and subcultural significance of Z-generation consumerism[J]. China Youth Study, 2021(6): 100-106. DOI:10.3969/j.issn.1002-9931.2021.06.014] |

| [9] |

汪永涛. Z世代亚文化消费的逻辑[J]. 中国青年研究, 2021(11): 88-95. [Wang Yongtao. The logic of Generation Z subculture consumption[J]. China Youth Study, 2021(11): 88-95. DOI:10.3969/j.issn.1002-9931.2021.11.011] |

| [10] |

朱湘源. 艺术玩具产业在中国的兴起及发展浅析[J]. 海峡科技与产业, 2019(2): 141-146. [Zhu Xiangyuan. The rise and development of art toy industry in China[J]. Technology and Industry Across the Straits, 2019(2): 141-146.] |

| [11] |

曾昕. 情感慰藉、柔性社交、价值变现: 青年亚文化视域下的盲盒潮玩[J]. 福建师范大学学报(哲学社会科学版), 2021(1): 133-141, 171-172. [Zeng Xin. Emotional comfort, social interaction flexibility, and value realization: Young people's consumption of mystery boxes and the re-imagination of youth subculture[J]. Journal of Fujian Normal University (Philosophy and Social Sciences Edition), 2021(1): 133-141, 171-172.] |

| [12] |

黄向, 保继刚, Wall Geoffrey. 场所依赖(place attachment): 一种游憩行为现象的研究框架[J]. 旅游学刊, 2006, 21(9): 19-24. [Huang Xiang, Bao Jigang, Wall Geoffrey. Place attachment: A conceptual framework for understanding recreational behavior[J]. Tourism Tribune, 2006, 21(9): 19-24. DOI:10.3969/j.issn.1002-5006.2006.09.009] |

| [13] |

Johnson K K P, Kim H Y, Mun J M, et al. Keeping customers shopping in stores: Interrelationships among store attributes, shopping enjoyment, and place attachment[J]. The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, 2015, 25(1): 20-34. DOI:10.1080/09593969.2014.927785 |

| [14] |

唐文跃. 地方感研究进展及研究框架[J]. 旅游学刊, 2007, 22(11): 70-77. [Tang Wenyue. A study progress of sense of locality and research framework[J]. Tourism Tribune, 2007, 22(11): 70-77.] |

| [15] |

戴旭俊, 刘爱利. 地方认同的内涵维度及影响因素研究进展[J]. 地理科学进展, 2019, 38(5): 662-674. [Dai Xujun, Liu Aili. Progress of connotation, dimension, and influencing factors of place identity[J]. Progress in Geography, 2019, 38(5): 662-674.] |

| [16] |

陈霖, 邢强. 微视频的青年亚文化论析[J]. 国际新闻界, 2010(3): 95-99, 107. [Chen Lin, Xing Qiang. An analysis in youth subculture of micro-video[J]. Chinese Journal of Journalism & Communication, 2010(3): 95-99, 107.] |

| [17] |

肯·格尔德, 达生. 芝加哥学派: 亚文化研究的学科化[J]. 国外理论动态, 2013(10): 44-48. [Ken Gelder, Da Sheng. The Chicago school: The disciplinaryization of subcultural studies[J]. Foreign Theoretical Trends, 2013(10): 44-48.] |

| [18] |

黄晓武. 文化与抵抗——伯明翰学派的青年亚文化研究[J]. 外国文学, 2003(2): 30-39. [Huang Xiaowu. Culture and resistance: Birmingham school of youth subculture studies[J]. Foreign Literature, 2003(2): 30-39.] |

| [19] |

胡疆锋. 亚文化的风格: 抵抗与收编[D]. 北京: 首都师范大学, 2007: 39-42. [Hu Jiangfeng. Resistance and Incorporation: Research of Youth Subculture Theory of Birmingham School[D]. Beijing: Capital Normal University, 2007: 39-42.]

|

| [20] |

马中红. 商业逻辑与青年亚文化[J]. 青年研究, 2010(2): 60-67, 95-96. [Ma Zhonghong. Commercial logic and youth subculture[J]. Youth Studies, 2010(2): 60-67, 95-96.] |

| [21] |

迪克·赫伯迪格. 亚文化: 风格的意义[M]. 北京: 北京大学出版社, 2009: 125-133. [Dick Hebdige. Subculture: The Meaning of Style[M]. Beijing: Peking University Press, 2009: 125-133.]

|

| [22] |

Gottlieb J, Docker J, Mcrobbie A. Postmodernism and popular culture: A cultural history[J]. Contemporary Sociology, 1996, 25(1): 16-18. |

| [23] |

Willis P E. Common Culture: Symbolic Work at Play in the Everyday Cultures of the Young[M]. Boulder: Westview Press, 1990: 29-38.

|

| [24] |

张庆梅. 创意市集: 青年亚文化资本的场域生产、景观消费和群体狂欢[J]. 中国青年研究, 2017(11): 5-11, 28. [Zhang Qingmei. Creative market: Field production, landscape consumption and group carnival of youth subcultural capital[J]. China Youth Study, 2017(11): 5-11, 28.] |

| [25] |

杨晓俊, 王兴中. 居民消费行为与城市休闲、娱乐场所的空间关系[J]. 西北大学学报(哲学社会科学版), 2005(6): 55-58. [Yang Xiaojun, Wang Xingzhong. Space cognition of inter-relations between residents' consumer behavior and leisure-oriented entertainment places in cities[J]. Journal of Northwest University (Philosophy and Social Sciences Edition), 2005(6): 55-58.] |

| [26] |

杨晓俊, 周源, 杨晓峰. 居民消费行为与城市生活空间行为规律研究[J]. 人文地理, 2010, 25(2): 50-53. [Yang Xiaojun, Zhou Yuan, Yang Xiaofeng. A study of the law of urban residents' consumption behavior and urban spatial behavior[J]. Human Geography, 2010, 25(2): 50-53.] |

| [27] |

马中红. 青年亚文化: 文化关系网中的一条鱼[J]. 青年探索, 2016(1): 74-83. [Ma Zhonghong. Youth subculture: A fish in the web of cultural relations[J]. Youth Exploration, 2016(1): 74-83.] |

| [28] |

Tuan Y F. Topophilia: A Study of Environmental Perception[M]. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1974: 1-125.

|

| [29] |

Williams D R, Roggenbuck J W. Measuring Place Attachment: Some Preliminary Results[C]. San Antonio TX: NRPA Symposium on Leisure Research, 1989.

|

| [30] |

Gieryn T F. A space for place in sociology[J]. Annual Review of Sociology, 2000, 26: 463-496. |

| [31] |

古丽扎伯克力, 辛自强, 李丹. 地方依恋研究进展: 概念、理论与方法[J]. 首都师范大学学报(社会科学版), 2011(5): 86-93. [GulizhaBokeli, Xin Ziqiang, Li Dan. Research progress on place attachment: Concepts, theories and methods[J]. Journal of Capital Normal University (Social Sciences Edition), 2011(5): 86-93.] |

| [32] |

Scannell L, Gifford R. Defining place attachment: A tripartite organizing framework[J]. Journal of Environmental Psychology, 2009, 30(1): 1-10. |

| [33] |

Williams D R, Patterson M E, Roggenbuck J W, et al. Beyond the commodity metaphor: Examining emotional and symbolic attachment to place[J]. Leisure Sciences, 1992, 14(1): 29-46. |

| [34] |

黄向, 温晓珊. 基于VEP方法的旅游地地方依恋要素维度分析——以白云山为例[J]. 人文地理, 2012, 27(6): 103-109. [Huang Xiang, Wen Xiaoshan. Factors and structure analysis of place attachment based on VEP method: A Case Study of Baiyun Mountain[J]. Human Geography, 2012, 27(6): 103-109.] |

| [35] |

Riger S, Lavrakas P J. Community ties: Patterns of attachment and social interaction in urban neighborhoods[J]. American Journal of Community Psychology, 1981, 9(1): 55-66. |

| [36] |

Kelly S. Level of specialization and place attachment: An exploratory study of whitewater recreationists[J]. Leisure Sciences, 2000, 22(4): 233-257. |

| [37] |

戴光全, 梁春鼎. 基于扎根理论的节事场所依赖维度探索性研究——以2011西安世界园艺博览会为例[J]. 地理科学, 2012, 32(7): 777-783. [Dai Guangquan, Liang Chunding. Exploring the dimensions of place attachment to event venue based on grounded theory: Case of International Horticultural Exposition 2011 Xi'an, China[J]. Scientia Geographica Sinica, 2012, 32(7): 777-783.] |

| [38] |

朱竑, 刘博. 地方感、地方依恋与地方认同等概念的辨析及研究启示[J]. 华南师范大学学报(自然科学版), 2011(1): 1-8. [Zhu Hong, Liu Bo. Concepts analysis and research implications: Sense of place, place attachment and place identity[J]. Journal of South China Normal University (Natural Science Edition), 2011(1): 1-8.] |

| [39] |

Morgan P. Towards a developmental theory of place attachment[J]. Journal of Environmental Psychology, 2010, 30(1): 11-22. |

| [40] |

Lewicka M. Place attachment: How far have we come in the last 40 years?[J]. Journal of Environmental Psychology, 2010, 31(3): 207-230. |

| [41] |

吴丽敏, 黄震方, 王坤, 等. 国内外旅游地地方依恋研究综述[J]. 热带地理, 2015, 35(2): 275-283. [Wu Limin, Huang Zhenfang, Wang Kun, et al. Review of the research on place attachment in tourist destination both at home and abroad[J]. Tropical Geography, 2015, 35(2): 275-283.] |

| [42] |

Smith C J, Relph E. Place and placelessness[J]. Geographical Review, 1976, 68(1): 116. |

| [43] |

Eroglu S, Michel G. The dark side of place attachment: Why do customers avoid their treasured stores?[J]. Journal of Business Research, 2018, 85: 258-270. |

| [44] |

周尚意. 英美文化研究与新文化地理学[J]. 地理学报, 2004(S1): 162-166. [Zhou Shangyi. Anglo-American cultural studies and the new cultural geography[J]. Acta Geographica Sinica, 2004(S1): 162-166.] |

| [45] |

Mary, Anne, R, et al. More than just a cuppa coffee: A multi-dimensional approach towards analyzing the factors that define place attachment[J]. International Journal of Hospitality Management, 2012, 31(2): 529-534. |

| [46] |

Waxman L. The coffee shop: Social and physical factors influencing place attachment[J]. Journal of Interior Design, 2006, 31(3): 35-53. |

| [47] |

Pettigrew S. Symbolic double-coding: The case of Australian pubs[J]. Qualitative Market Research: An International Journal, 2006, 9(2): 157-169. |

| [48] |

吴毅, 吴刚, 马颂歌. 扎根理论的起源、流派与应用方法述评——基于工作场所学习的案例分析[J]. 远程教育杂志, 2016, 35(3): 32-41. [Wu Yi, Wu Gang, Ma Songge. Review on the origin, genre and application of the grounded theory method[J]. Journal of Distance Education, 2016, 35(3): 32-41.] |

| [49] |

Glaser, Barney G, Strauss, et al. The Discovery of Grounded Theory[M]. London: Weidenfeld and Nicolson, 1968: 18-48.

|

| [50] |

陈向明. 扎根理论的思路和方法[J]. 教育研究与实验, 1999(4): 58-63, 73. [Chen Xiangming. Grounded theory: Its train of thought and methods[J]. Educational Research and Experiment, 1999(4): 58-63, 73.] |

| [51] |

陈向明. 扎根理论在中国教育研究中的运用探索[J]. 北京大学教育评论, 2015, 13(1): 2-15, 188. [Chen Xiangming. Critical application of grounded theory in chinese education research[J]. Peking University Education Review, 2015, 13(1): 2-15, 188.] |

| [52] |

胡嘉雯. 潮玩玩家群体的媒介使用与身份认同[D]. 北京: 中国社会科学院研究生院, 2020: 1-4, 50. [Hu Jiawen. Media Usage and Identity of Art Toy Player Groups[D]. Beijing: Graduate School of Chinese Academy of Social Sciences, 2020: 1-4, 50.]

|

| [53] |

戴光全, 梁春鼎, 陈欣. 基于扎根理论的节事场所与会展场馆场所依赖差异——以2011西安世界园艺博览会园区和琶洲国际会展中心为例[J]. 地理研究, 2012, 31(9): 1707-1721. [Dai Guangquan, Liang Chunding, Chen Xin. Using grounded theory to study the difference of place attachment between festival & special event venue and convention & exhibition complex: Cases of venue of International Horticultural Exposition 2011 Xi'an China and China Import and Export Fair Complex[J]. Geographical Research, 2012, 31(9): 1707-1721.] |

| [54] |

科宾 朱丽叶·M., 施特劳斯 安塞尔姆·L.. 质性研究的基础[M]. 重庆: 重庆大学出版社, 2015: 156-167. [Corbin Juliet M., Strauss Anselm L.. Basics of Qualitative Research[M]. Chongqing: Chongqing University Press, 2015: 156-167.]

|

| [55] |

胡疆锋, 陆道夫. 抵抗·风格·收编——英国伯明翰学派亚文化理论关键词解读[J]. 南京社会科学, 2006(4): 87-92. [Hu Jiangfeng, Lu Daofu. Resistance · Style · Incorporation: Interpretation of key words in subculture theory of the British Birmingham School[J]. Nanjing Journal of Social Sciences, 2006(4): 87-92.] |

| [56] |

凯瑟, 李宏伟. 服装社会心理学[M]. 北京: 中国纺织出版社, 2000: 694. [Kaiser Susan B., Li Hongwei. Social Psychology of Clothing[M]. Beijing: China Textile & Apparel Press, 2000: 694.]

|

| [57] |

马凌, 朱竑, 王敏. 重返"物质": 新文化地理学视角下的消费研究及进展评述[J]. 人文地理, 2019, 34(3): 44-52, 82. [Ma Ling, Zhu Hong, Wang Min. Review of re-materialization and consumption studies in new cultural geography[J]. Human Geography, 2019, 34(3): 44-52, 82.] |

| [58] |

王敏, 江荣灏, 朱竑. 新文化地理学中的非表征与再物质化研究进展[J]. 地理科学进展, 2019, 38(2): 153-163. [Wang Min, Jiang Ronghao, Zhu Hong. "Non-representational", "re-materializing" and the research methods of new cultural geography[J]. Progress in Geography, 2019, 38(2): 153-163.] |

| [59] |

陆彦明, 马惠娣. 马克思休闲思想初探[J]. 自然辩证法研究, 2002(1): 44-48. [Lu Yanming, Ma Huidi. An Exploration of Marx's Ideas on Leisure[J]. Studies in Dialectics of Nature, 2002(1): 44-48.] |

| [60] |

魏小安. 休闲产业经济学[M]. 北京: 旅游教育出版社, 2014: 18-27. [Wei Xiaoan. Leisure Industry Economics[M]. Beijing: Tourism Education Press, 2014: 18-27.]

|

| [61] |

李凡, 杨蓉, 黄丽萍. 怀旧消费空间地方建构的比较研究——以广州怀旧餐厅为例[J]. 地理科学进展, 2015, 34(4): 505-516. [Li Fan, Yang Rong, Huang Liping. A comparative research on local construction of space of nostalgia and consumption: A case study of nostalgic restaurants in Guangzhou[J]. Progress in Geography, 2015, 34(4): 505-516.] |

| [62] |

王富伟. 个案研究的意义和限度——基于知识的增长[J]. 社会学研究, 2012, 27(5): 161-183, 244-245. [Wang Fuwei. The significance and limitation of case study: Based on the perspective of knowledge growth[J]. Sociological Studies, 2012, 27(5): 161-183, 244-245.] |

| [63] |

常芳. 城市社区消费文化类型的资源配置及控制研究[D]. 西安: 西安外国语大学, 2011: 1. [Chang Fang. Study the Resource Allocation and Control of the Urban Community Consumer Culture Types [D]. Xi'an, Xi'an International Studies University, 2011: 1.]

|

| [64] |

王立, 王兴中. 城市社区生活空间结构之解构及其质量重构[J]. 地理科学, 2011, 31(1): 22-28. [Wang Li, Wang Xingzhong. Deconstruction and quality reconstruction of the living spatial structure in urban community[J]. Scientia Geographica Sinica, 2011, 31(1): 22-28.] |