伴随着城市研究的“移动性转向”[1],传统的基于居住地视角的城市社会空间分异研究正面临反思[2, 3]。运用以时间地理学为核心的时空行为研究方法论[4-6],分析居民在整日的活动空间中的社会互动机会,已成为社会空间分异研究的重要趋势[7-11]。得益于研究数据的多元化,时空行为视角下的城市社会空间分异研究的理论与方法正不断完善[12],其中近10年来兴起并快速发展的时空行为大数据[13-20]为研究的推进提供了有力的支撑。

时空行为大数据具有传统的时空行为调查数据所不具备的样本量庞大、时效性强以及时空覆盖面广等优势,同时也有社会经济属性信息不完整等局限性[18, 19],这些特征导致了基于时空行为大数据的社会空间分异研究的侧重点往往有别于传统数据,并因此形成独特的研究贡献。经过近10年的发展,基于时空行为大数据的社会空间分异研究已有一定的实证积累,有必要进行阶段性的总结,梳理已有研究用到的各类数据、分析方法及主要的研究发现,为未来研究的进一步深化与创新提供参考。

目前,国内外学者已分别针对时空行为视角下的社会空间分异[2, 3, 12]以及人文地理学研究中的大数据应用[13-20]两方面的文献进行了总结与评述,但在基于时空行为大数据的社会空间分异研究方面尚缺少系统性的回顾。本文首次对基于时空行为大数据的社会空间分异研究进行阶段性总结,从数据、分析方法及研究贡献等方面梳理研究进展;同时,通过审视时空行为大数据的局限性,本文尝试为基于时空行为大数据的社会空间分异研究的未来发展指出方向。

2 基于时空行为大数据的社会空间分异研究基础近10年来,传感器网络、移动互联网等信息技术的快速发展,为城市时空行为研究提供了日益丰富的新数据(即本文所称的“时空行为大数据”),例如由移动运营商或手机应用程序自动记录的个人移动轨迹数据、由小汽车或共享单车上安装的GPS设备记录的车辆移动轨迹数据、由城市交通基础设施(如城市道路的监控设备、公共交通的自动收费系统、高速公路的收费系统等)记录的交通运行信息、由社交媒体用户发布的信息等。这些时空行为大数据成为了活动日志调查数据等传统时空行为数据的重要补充。本节聚焦应用于社会空间分异研究中的三类时空行为大数据,梳理各类数据的主要特征,总结与这些数据相适应的社会空间分异基本分析方法。

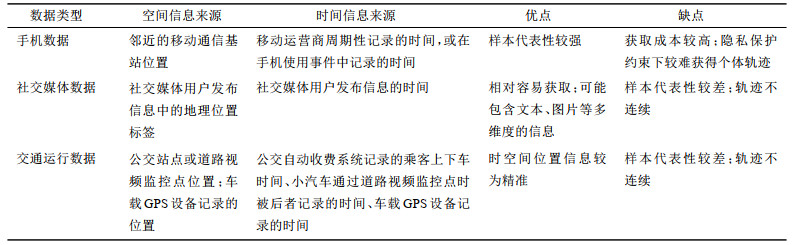

2.1 数据基础目前,应用于社会空间分异研究中的时空行为大数据主要包括手机数据[21-37]、社交媒体数据[38-45]及交通运行数据[46, 47]三种类型(表 1)。手机数据包括呼叫详细记录(Call Detail Records, CDRs)以及手机信令数据。前者记录了手机使用事件(即接打电话或收发短信)所关联的主被叫的编码、通话时间、邻近基站位置等信息,个体位置信息只有在接打电话或收发短信的触发下被记录;后者周期性(如每隔1小时)记录手机用户的邻近基站位置。由于手机的普及程度较高,因此手机数据比其他类型的大数据更贴近人口分布的实际状况[48],即有较高的样本代表性。但相比于其他类型的大数据,手机数据的获取成本较高,并且在隐私保护的约束下可能仅能获得汇总的起讫点数据、而无法获得个体轨迹信息。

| 表 1 应用于社会空间分异研究的三类时空行为大数据 Tab.1 Three Types of Space-time Behavioral Big Data Being Utilized in the Studies of Socio-spatial Segregation |

社交媒体数据来源于用户使用社交媒体平台(如脸书、推特、新浪微博等)过程中所发布的地理位置标签以及文本、图片等信息。部分数据集还包括社交媒体用户之间的好友关系信息。相比于其他类型的时空行为大数据,社交媒体数据的形式更为多元化,其中用户发布的文本、图片等信息具备了质性数据的属性。并且,研究者可以以非常低的成本,通过应用程序接口(Application Programming Interface, API)获取全球范围内大量的社交媒体数据[49]。然而,由于社交媒体平台的普及程度有限,社交媒体数据面临较严重的样本偏差问题[50]。此外,由于用户通常偶发性地使用社交媒体平台,社交媒体数据中的移动轨迹信息往往不具有连续性[51]。

交通运行数据包括公交卡数据、车牌识别数据以及浮动车数据等。公交卡数据由公共交通(公交车、地铁)的自动收费系统产生,记录了公交卡持有者出行的相关信息(如起讫车站、出行时间、费用、公交线路等)。车牌识别数据产生于城市道路的监控摄像头对每辆通过的车辆的连续抓拍,记录了车牌号、视频监控点编号(位置)、通过时间、车辆类型等信息。浮动车数据产生于车载GPS设备所记录的出租车或其他车辆的位置坐标、瞬时速度、行驶方向、运行状态(如是否载客)等信息,是较早被应用于时空行为研究的一类大数据,但在时空行为视角下的社会空间分异研究中的应用偏少。上述交通运行数据均只能反映使用特定出行方式的群体[20],因此同样面临样本代表性不足的问题。但相比于手机数据(周期性或触发式地记录空间位置)和社交媒体数据(由用户自主发布地理位置信息),交通运行数据具有时间精度更高、地理位置信息更真实的优势。

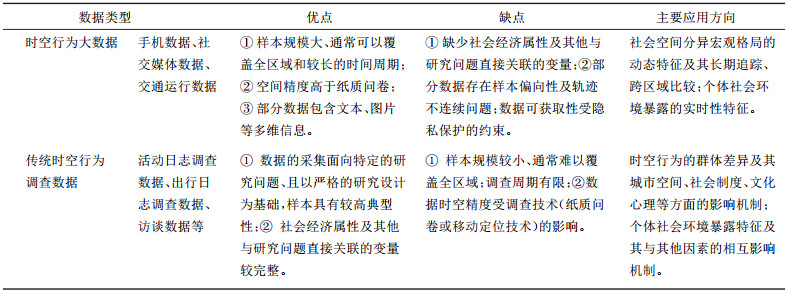

总体而言,时空行为大数据通常具有样本量庞大、覆盖面广以及数据周期长等传统时空行为调查数据所不具备的特点(表 2),这些特点对于开展城市社会空间研究来说具有明显的优势。首先,时空行为大数据接近人口总体的样本量[48],使其具备了类似人口普查数据的广泛代表性,能在一定程度上反映城市人口的空间结构特征,并且可能涵盖传统抽样调查(如活动日志调查)中容易被忽视的特殊群体(如跨国境通勤者[23)。] 其次,不同于针对特定地区的抽样调查,时空行为大数据可以覆盖不同的城市、区域乃至国家,有利于开展社会空间分异的区域间比较研究[38-40]。再者,时空行为大数据在时间维度上可覆盖数日、数月乃至数年的周期,有利于开展社会空间分异的长期追踪以及不同时间尺度间的比较研究[24, 25]。但与此同时,时空行为大数据与传统时空行为调查数据相比具有缺少社会经济属性及其他与研究问题直接关联的变量等局限性[20]。时空行为大数据的上述优势和局限性,导致了它在社会空间分异中的主要应用方向有别于传统时空行为调查数据(表 2)。

| 表 2 时空行为大数据与传统时空行为调查数据的优缺点以及在社会空间分异研究中的主要应用方向比较 Tab.2 Comparison of Space-time Behavioral Big Data and Conventional Survey Data in Terms of Their (Dis) Advantages and Application in the Studies of Socio-spatial Segregation |

在基于时空行为大数据的社会空间分异研究中,最重要的数据分析工作包括对社会群体的识别和空间分异的测度。由于时空行为大数据几乎不包含社会经济属性信息、无法直接辨别社会群体,因此在实证研究中,研究者往往需要通过特定的方法从时空行为大数据中推断出不同的社会群体,为社会空间分异研究的开展提供必要条件。根据推断技术的复杂程度以及是否引入辅助数据,可将现有的社会群体推断方法总结为三类。第一类方法是直接从数据生产媒介的用户关联信息中提取群体属性。例如,在基于手机数据的爱沙尼亚塔林市社会空间分异的系列研究[21-29]中,研究者根据手机SIM卡用户注册信息中的用户使用语言(爱沙尼亚语和俄罗斯语),推断出用户的族裔属性;Abbasi等[46]在其基于公交卡数据的研究中,根据4种公交卡类型——老年人卡、青少年卡、残疾人卡及普通票卡,推断出不同的群体。

第二类方法是利用人工智能等技术手段,从数据生产媒介的用户关联信息中推断群体属性。这一类方法多用于社交媒体数据的分析中。一些研究利用机器学习等方法,从用户的社交媒体账号或昵称中推断族裔[41, 52, 53]和性别[42]等信息。此外,已有研究还利用深度学习等方法从社交媒体图片数据中推断用户的群体属性,例如Singh等[43]从社交媒体平台照片墙(Instagram)中提取图片数据,利用面部识别技术推断出图片中人物的年龄、性别和族裔信息。对这类方法而言,推断算法的合理性往往对社会群体识别结果产生较大的影响。

第三类方法是结合人口普查、问卷调查等辅助数据,在分析个体居住地所在的空间单元的社会经济特征的基础上,推断个体的群体属性。例如,Hedman等[30]在基于手机数据的研究中,结合人口普查数据分析手机用户的居住地的移民比例;Östh等[32]将社会经济调查数据作为手机数据的补充,根据手机用户的居住地的社会经济状况推断其收入阶层;Xu等[36]通过手机用户居住地的房价信息推断用户的收入阶层;Huang和Wong[44]将社交媒体(推特)数据与社会经济调查数据相结合,利用调查数据所反映的居住地社会人口结构识别推特用户的社会经济属性。这类社会群体推断方法的准确性很大程度上取决于空间单元的选取以及辅助数据的完备性。

在空间分异测度方面,多数研究用到了基于时空行为的社会空间分异测度的共性方法,包括:①通过分析时空行为的群体间差异来解读社会空间分异,例如Järv等[22]利用手机呼叫详细记录数据刻画日常活动地点的数量与分布等时空行为特征及其民族间差异;Huang和Wong[44]基于社交媒体数据,利用标准差椭圆等方法刻画个体活动模式、并分析其群体间差异;②测度个体活动—移动过程中的社会环境暴露[31, 37, 46],以揭示不同群体在日常活动中的社会互动机会,例如Moya-Gómez等[31]利用手机数据,采用区位商、空间自相关指数、信息熵等构建移动性视角的社会环境暴露测度指标;Xu[35]利用手机应用程序定位数据、通过暴露指数分析个体活动—移动中的社会环境暴露,并与基于传统普查数据的居住地社会环境暴露测度值进行比较;Abbasi等[46]利用公交卡数据,采用隔离指数、暴露指数和信息熵指数测算出行目的地的社会环境暴露及其在不同时间尺度上的动态变化。采用上述空间分异测度方法的优势在于理论基础相对成熟、方法的有效性已在基于传统数据的研究中得到充分验证,并且适于和基于传统数据的研究进行直接的对话和比较。

与此同时,研究者还引入适用于时空行为大数据的分析方法(如社会网络分析方法[54]) 测度空间分异,作为传统方法的补充。时空行为大数据所蕴含的海量出行信息能有效反映城市中不同空间单元间的相互作用及其网络结构。研究者在利用时空行为大数据研究城市内部出行网络的过程中,提出了社会空间分异测度的新思路。例如,Prestby等[33]基于威斯康星州密尔沃基市的手机数据,利用社会网络分析方法,针对各个普查区之间的出行流进行社群识别(处于同一社群的普查区之间有密切的出行往来),并结合调查数据,分析各个社群的人口族裔构成。Candipan等[38]基于美国50个大城市的社交媒体数据,通过分析不同居住区之间的出行网络,构建反映活动空间的种族多样性的“隔离移动指数”,以进行社会空间分异水平的评估和跨城市比较。这类空间分异测度方法结合了时空行为大数据的优势,从复杂性理论、网络科学等新理论视角为社会空间分异提供了新的解读。上述社会群体识别和空间分异测度方法为时空行为大数据在社会空间分异中的应用奠定了基础。

3 基于时空行为大数据的社会空间分异研究的主要进展经过多年的实证积累,基于时空行为大数据的社会空间分异研究取得的进展包括揭示了社会空间分异的多尺度动态性,实现了时空共存下个体社会环境暴露的精细化测量,同时丰富了社会空间分异研究的社会网络与主观认知视角。

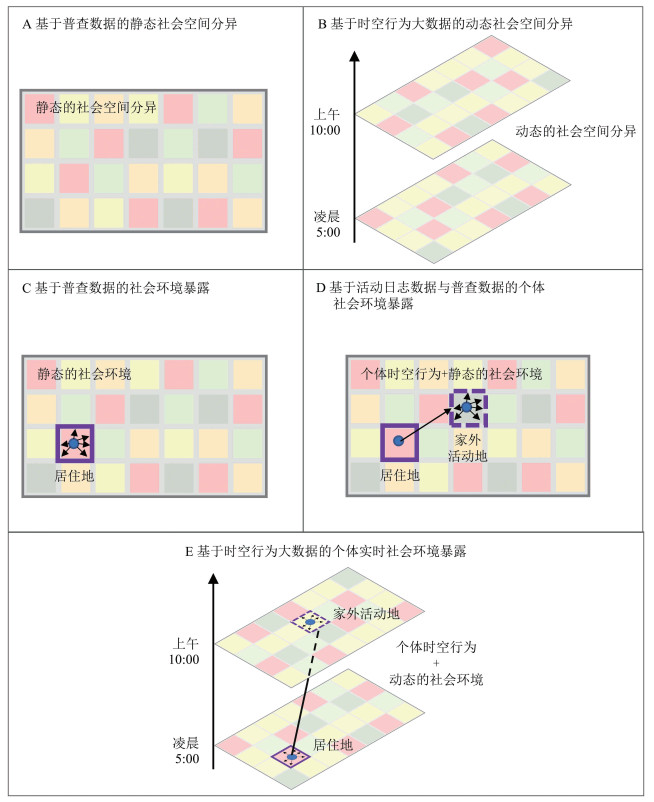

3.1 社会空间分异的宏观动态性及其多时间尺度特征时空行为大数据兼具类似人口普查数据的广泛代表性、类似活动日志调查数据的动态性与时间精度,这两个优势决定了时空行为大数据能较有效地反映宏观人口空间结构的动态变化(图 1A和图 1B),成为基于时空行为大数据的社会空间分异研究的一个重要切入点。已有研究利用时空行为大数据揭示了人口普查、活动日志等传统数据难以反映的社会空间分异的宏观动态性及其在一日、一周、一年等多个时间尺度上的特征[24, 25, 31, 46]。

|

图 1 基于不同数据的社会空间分异与社会环境暴露研究示意图 Fig.1 Conceptual Diagram of Measuring Socio-spatial Segregation and Socio-contextual Exposure Using Different Datasets 图片来源:根据参考文献[37]整理。 |

在一日与一周的尺度内,社会空间分异的动态变化反映了城市生活与就业的(时)空间结构对不同社会群体的差异化影响。Silm和Ahas[24]利用手机数据,发现爱沙尼亚塔林市两个主要族裔的工作日隔离程度低于休息日,其可能的原因是工作日(特别是工作时段),不同群体因为外出工作活动获得了更多的跨群体互动的空间机会。其他研究也发现了相似的结论,例如Abbasi等[46]利用一周的公交卡数据,发现韩国首尔市的老年人、青少年、残疾人与其他群体的互动机会在工作日高峰时段显著高于其他时段;Moya-Gómez等[31]利用手机数据,结合区位商、莫兰指数、香农多样性指数等指标,发现哥伦比亚麦德林市在日间的社会空间分异水平显著低于夜间;Shen等[56]基于新浪微博签到数据,发现上海本地居民和外来居民的社会互动机会在夜间集中于特定区域,而在日间工作时段则随着居民外出通勤而趋于分散。此外,也有学者观察到不同群体日常生活节奏的差异性及其塑造的动态的社会空间分异,例如Gao等[47]利用公交卡数据和车牌识别数据,发现深圳市不同群体的出行时间节奏存在差异,一定程度上影响了群体间的有效互动。

在一年的时间尺度上,社会空间分异的周期性变化则更多地反映了不同群体文化、习俗的差异性及其对地区节假日安排的行为响应。在针对爱沙尼亚塔林市两个族裔的社会空间分异的系列研究中,Silm和Ahas[24]首先发现社会空间分异水平存在季节性差异。在此基础上,Mooses等[25]进一步发现了社会空间分异在年尺度上的变化受到节假日分布的影响。爱沙尼亚裔和俄罗斯裔居民在本族裔的节庆日中呈现出不同的时空行为偏好,例如爱沙尼亚裔倾向于在爱沙尼亚的公共假期离开城市,俄罗斯裔居民则倾向于在东正教复活节、俄罗斯胜利日等传统节日或纪念日集中在特定区域(如公墓、纪念碑)活动。因此,节假日的族裔社会空间分异程度显著高于非节假日。

总体上,时空行为大数据的应用推动了社会空间分异研究对日常动态性与长期周期性的关注,对于当前重视时效性的精细化社会治理有重要的政策意义。

3.2 时空共存视角的社会环境暴露与邻里效应平均化个体社会环境暴露是时空行为视角下的社会空间分异研究的重要内容[2, 3],其核心观点是由于个体在日常生活中需要到访不同的地区,因此其实际接触的社会环境并不局限于居住地,有必要综合考虑个体所有的日常活动地点,以更准确地评估个体真实的社会环境暴露水平。在活动日志等传统时空行为调查数据支持下,个体社会环境暴露得到越来越多的关注[7-11, 56]。但受限于样本的规模和覆盖面,活动日志数据往往仅能揭示个体活动地点分布,而不能有效反映社会环境本身的动态性(即上一节所讨论的人口空间结构的动态变化)。在实证研究中,研究者往往依赖人口普查等静态数据刻画社会环境,即用居住人口近似替代个体日常活动中实际共存的人群(图 1C和图 1D)。

时空行为大数据样本量庞大、覆盖面广的优势,一定程度上弥补了活动日志数据的局限性,研究者得以解析个体在活动—移动中实时的社会环境特征(图 1E),揭示同一时空情境下真实的共存性(co-presence)[55]。因此,近年来时空行为大数据逐渐成为个体社会环境暴露研究中的重要数据源。Toomet等[29]通过手机数据的分析,发现不同群体在家外非工作活动地点的社会环境暴露高于居住地和工作地;家外非工作活动地点的社会环境暴露与居住地和工作地有弱相关性。Östh等[32]和Hedman等[30]分别利用手机数据,分析瑞典城市不同收入阶层以及不同族裔居民的社会环境暴露,他们的研究均发现,居民通过日常移动而在居住地以外获得了更多的跨群体社会互动的机会。Zhou等[37]利用手机数据分别测度了深圳农民工群体在居住地和工作地的社会环境暴露,发现居住地的社会环境暴露更有可能出现极端值(如完全无暴露),而工作地的社会环境暴露则更趋于平均化。

这些研究指向了一个共性结论:移动性能增加不同群体在其聚居地以外的互动机会。该结论与近年来学者从环境污染暴露研究中总结的“邻里效应平均化问题”[57]具有一致性。邻里效应平均化问题指出,与居住地的环境暴露水平相比,个体在日常活动—移动中真实的环境暴露水平更趋于平均化[57]。可以认为,基于时空行为大数据的社会空间分异研究充分验证了邻里效应平均化问题在社会环境领域的适用性。

3.3 社会网络与主观认知视角下的社会空间分异研究时空行为大数据不仅记录了个体的时空位置,在特定的数据生产渠道下还可以采集社会交往、主观认知等多个维度信息,有助于在分析时空间共存性的基础上,进一步分析其与实际的社会交往行为以及个体认知、情感的关系,丰富社会空间研究的分析视角。

手机呼叫详细记录数据包含了通话(或短信)拨出方与接收方的地理位置或用户注册信息,这些信息能在一定程度上还原个体的社会关系及社会交往行为特征,近年来开始被应用于社会空间分异研究中。Silm等[28]运用手机呼叫详细记录数据,通过分析通话联系人的用户语言信息,解析用户的同族裔与跨族裔社会网络特征,并在此基础上分析了跨群体的社会环境暴露与跨群体的社会网络之间的关联性。Rhoads等[34]对手机数据中包含的手机用户的国籍以及通话/短信的拨出与接收地点信息进行挖掘,分析了土耳其本地居民和外国难民的交往空间的分异。Xu等[36]以新加坡为例,利用手机定位信息所反映的活动空间特征以及手机呼叫详细记录所反映的社会网络特征,分析了不同收入阶层群体的活动空间的分异及与社会网络的交互。这些研究揭示了不同群体在地理空间上的分异和在社会网络上的分化有一定的相关性:如果个体的活动空间中有较高比例的其他群体,那么该个体有较大可能拥有跨群体的社会网络;但二者相互影响的因果关系还有待进一步验证。

社交媒体数据除了地理位置标签外,往往还包含了文本信息。利用情感分析、话语分析等自然语言处理技术以及其他人工智能技术,从文本中识别个体对不同群体的认知、态度、情绪等[58],可为以客观地理邻近性为核心的社会空间分异研究补充主观、质性的论据。Shelton等[45]针对肯塔基州路易斯维尔市的研究提供了一个良好的案例。该研究利用携带地理位置标签的推特数据,在分析不同族裔群体的活动空间分异的基础上,进一步挖掘推文的文本信息,解析各活动地点中的高收入白人群体对低收入非裔聚居区的空间认知,从而对当地社会空间分异状况进行了多个维度的解读。这类基于时空行为大数据、融合地理邻近性与主观认知的社会空间分异研究目前还有较大的探索空间。

4 基于时空行为大数据的社会空间分异研究的反思与展望通过时空行为大数据的应用,社会空间分异研究在时间尺度、时空精度以及分析维度等多个方面取得了新的进展。但需要指出的是,现有的基于时空行为大数据的社会空间分异研究大多止步于对社会空间分异的测度及与城市空间结构、社会经济属性等变量的关联性的描述性分析,缺少对社会空间分异深层次机制以及理论、政策外延的剖析。这一局限性是大数据研究的共性问题。大数据是被信息技术客观记录的“自然数据”[19],并非为了某个特定的研究假设或研究问题所收集。一些学者认为,大数据研究往往偏离了以假设检验和因果解释为核心的传统研究范式[59],难以在揭示现象层面的关联性之后进一步挖掘其内涵与外延。但也有学者指出,大数据除了应用于关联性分析外,其解读社会空间的潜力仍可被进一步挖掘[60]。本研究认为,时空行为大数据除了应用于社会空间分异的测度外,还可以在深入理解社会空间分异的时间性、再思社会空间分异与社会融合的关系两个方面推动对理论与政策外延的探索。

4.1 深入理解社会空间分异的时间性社会空间分异研究曾长期关注社会差异的空间表征。时空行为视角的引入,特别是时空行为大数据对个体及城市人口空间结构在日尺度、周尺度乃至年尺度的动态变化的解析,丰富了社会空间分异研究对“时间”和“节奏”的认识,但目前这种认识还停留在现象层面,缺少对“时间”和“节奏”隐含的社会机制的深入理解,尚未在理论层面对过去空间导向的社会空间分异研究形成系统性反思。

事实上,社会空间分异研究日趋明显的时间导向,与当前社会理论中“时间性(temporalities)”思潮具有一致性,后者可以对社会空间分异的多尺度动态性进行很好的理论解读。社会理论越来越重视时间的多重属性[61, 62],认为作为社会建构的时间深受地方社会文化与权力网络的影响。时间节奏不仅仅是简单的事件重复,而是差异和不平等的生产[63];地方时间系统(如工作时间、节假日安排)如何被体验,往往影响不同社会群体的身份构建[62]。因此,社会空间分异的多尺度动态性不仅仅是现象层面的周期性变化,更反映了城市中深受主体的社会群体支配的地方时间系统与移民、少数族裔等弱势群体的日常生活节奏之间的紧张关系及对后者形成的社会排斥。这里以基于手机数据的爱沙尼亚塔林市社会空间分异的系列研究[24, 25]加以说明:作为地方时间系统的国家公共假期安排深受主体族裔的社会文化的影响,反映了主体族裔生活时间节奏的需求,但与少数族裔的生活时间节奏并不协调,因此国家公共假期周期性地加剧两个族裔群体在时空行为上的分异。这种对地方时间系统(国家公共假期安排)的差异化体验,对两个群体的民族身份的建构与维持起到了重要的作用。

由此可见,在时空行为大数据定量分析的基础上进行对社会空间分异机制的理论性解读是切实可行的。未来的研究可深度融合节奏分析(rhythmanalysis)等社会理论[62],进一步加深对社会空间分异的时间性的理论诠释,提升时空行为大数据对现象背后的机制的解释能力及理论构建能力。

4.2 再思社会空间分异与社会融合的关系社会空间分异研究长期面临政策意义的争论,即“地理空间上的邻近与共存是否能形成有意义的社会互动”[64]。尽管传统社会空间分异研究普遍认为地理空间上的邻近与共存是社会互动形成的重要条件,但也有其他研究发现这种共存性并不能形成有效的社会互动,甚至会加剧群体间的相互偏见与刻板印象,对社会融合产生负面影响[64]。围绕上述争论,已有研究尝试通过活动日志调查和质性访谈,在截面数据分析的基础上,对个体社会环境暴露(共存性)与社会网络、主观群际态度的关系进行探讨[65, 66],但尚未厘清三者之间相互影响的因果关系。

时空行为大数据蕴含了反映社会网络与主观态度的信息[28, 34, 45],并且具有开展长期追踪研究的优势,能够为开展相关讨论提供数据基础。但目前已有的研究受限于单一数据源而未能正面关注相关问题。未来研究可整合不同数据中蕴含的时空间位置以及社会网络、主观认知等多维度信息,建立面向因果关系解释的分析框架,以期理解地理空间上的邻近性、共存性与社会心理层面的互动、融合之间的内生逻辑。具体来说,利用具有较高样本代表性的手机数据,分析不同群体在时空间中的共存性;利用手机呼叫详细记录及社交媒体用户好友关系所反映的社会联系,识别个体的聚合型(群体内)与桥接型(跨群体)社会资本,解析个体的社会网络特征及其长期变化过程,以探讨跨群体时空共存机会的增加是否有助于桥接型社会资本的建立。与此同时,从社交媒体文本、图片等信息中,挖掘个体对不同群体的态度与情绪、对社会融合政策的观点等内容,通过地理叙事分析(geo-narrative)等混合地理学研究方法解读个体在动态的社会环境暴露中实时的主观认知与情绪变化[67],以期探讨时空共存性是否有效推进社会融合,以及社会网络可能的内生性影响。

上述基于多源时空行为大数据融合的“时空共存—社会网络—主观认知”的分析框架,将有助于厘清社会空间分异与社会融合关系,探讨有利于良性社会关系建立以及跨群体社会融合的社会空间情境,为制定精细化的社会融合政策提供有力的实证支撑。

5 结论与讨论本文对基于时空行为大数据的社会空间分异研究进行了阶段性总结。本文认为,已有研究基于手机数据、社交媒体数据以及交通运行数据,形成了三个主要的贡献,包括揭示了社会空间分异的宏观动态性及其在多个时间尺度(日尺度、周尺度、年尺度等)的表征、实现了对个体在活动—移动中实时的社会环境暴露的精确测度、丰富了社会空间研究的社会网络与主观认知视角;但受时空行为大数据自身的局限性的影响,现有的研究大多止步于现象层面的关联系的分析,缺少对社会空间分异深层次机制以及理论、政策外延的剖析。本研究展望,未来研究需结合节奏分析等社会理论,加深对社会空间分异的时间性的理论解读,提升时空行为大数据对现象背后的机制的解释能力及理论构建能力;同时,融合多源时空行为大数据、建立“时空共存—社会网络—主观认知”的分析框架,厘清社会空间分异与社会融合关系,为制定精细化的社会融合政策提供支撑。

我国学者在时空行为视角下的社会空间分异研究[12]、应用时空行为大数据的城市研究[19]等方面已有一定的积累,但在基于时空行为大数据的社会空间分异研究方面,以中国城市为案例的实证研究仍不多。对中国城市来说,开展相关研究有重要的现实意义。首先,在渐进式的经济转型与住房制度改革,以及居住用地高密度开发的影响下,我国城市的居住空间分异水平长期低于美国等西方国家[9];但也有研究表明,我国城市的社会空间分异更可能反映在居住地以外的活动地点中、并且随着居民移动性的增加而日趋明显[9-12]。因此,起源于西方城市研究的传统居住空间分异理论难以准确把握当前我国城市社会空间分异的特征,基于时空行为大数据、发展中国城市社会空间分异研究的时空行为方法论具有迫切性和重要意义。其次,在我国城市外来务工者节假日返乡以及企业季节性招工影响下,城市社会空间分异也可能呈现出年尺度上的周期性变化,但在传统研究数据的制约下,这一假设尚未得到证实。未来研究可发挥时空行为大数据在追踪行为长期变化方面的优势,开展深入研究。再者,我国城市中配建保障性住房等混合居住导向的政策是否有利于社会融合,还有待更全面的讨论;本文所提出的基于多源时空行为大数据融合的“时空共存—社会网络—主观认知”的分析框架则有助于相关讨论的推进。综上,本文期望我国学者在已有研究的基础上,利用时空行为大数据对我国城市社会空间分异开展多尺度、精细化、多维度的实证研究,与国际学者共同推进研究方法的创新以及理论、政策意义的讨论。

| [1] |

Sheller M, Urry J. The new mobilities paradigm[J]. Environment and Planning A, 2006, 38(2): 207-226. DOI:10.1068/a37268 |

| [2] |

Kwan M P. Beyond space (as we knew it): Toward temporally integrated geographies of segregation, health, and accessibility: Spacetime integration in geography and GIScience[J]. Annals of the Association of American Geographers, 2013, 103(5): 1078-1086. DOI:10.1080/00045608.2013.792177 |

| [3] |

Park Y M, Kwan M P. Multi-contextual segregation and environmental justice research: Toward fine-scale spatiotemporal approaches[J]. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2017, 14(10): 1205. DOI:10.3390/ijerph14101205 |

| [4] |

Ilägcrstrand T. What about people in regional science[J]. Papers and Proceedings of the Regional Science Association, 1970, 24(1): 7-21. |

| [5] |

Chai Y. Space-time behavior research in China: Recent development and future prospect: Space-time integration in geography and GIScience[J]. Annals of the Association of American Geographers, 2013, 103(5): 1093-1099. DOI:10.1080/00045608.2013.792179 |

| [6] |

柴彦威, 谭一洺, 申悦, 等. 空间——行为互动理论构建的基本思路[J]. 地理研究, 2017, 36(10): 1959-1970. [Chai Yanwei, Tan Yiming, Shen Yue, et al. Space-behavior interaction theory: Basic thinking of general construction[J]. Geographical Research, 2017, 36(10): 1959-1970.] |

| [7] |

Wong D W S, Shaw S L. Measuring segregation: An activity space approach[J]. Journal of Geographical Systems, 2011, 13(2): 127-145. DOI:10.1007/s10109-010-0112-x |

| [8] |

Wang D, Li F. Daily activity space and exposure: A comparative study of Hong Kong's public and private housing residents' segregation in daily life[J]. Cities, 2016, 59: 148-155. DOI:10.1016/j.cities.2015.09.010 |

| [9] |

Tan Y, Chai Y, Chen Z. Social-contextual exposure of ethnic groups in urban China: From residential place to activity space[J]. Population, Space and Place, 2019, 25(7): e2248. DOI:10.1002/psp.2248 |

| [10] |

Zhang X, Wang J, Kwan M P, et al. Reside nearby, behave apart? Activity-space-based segregation among residents of various types of housing in Beijing, China[J]. Cities, 2019, 88: 166-180. DOI:10.1016/j.cities.2018.10.009 |

| [11] |

Ta N, Kwan M P, Lin S, et al. The activity space-based segregation of migrants in suburban Shanghai[J]. Applied Geography, 2021, 133: 102499. DOI:10.1016/j.apgeog.2021.102499 |

| [12] |

申悦, 柴彦威. 基于日常活动空间的社会空间分异研究进展[J]. 地理科学进展, 2018, 37(6): 853-862. [Shen Yue, Chai Yanwei. Progress of research on sociospatial differentiation based on daily activity space of urban residents[J]. Progress in Geography, 2018, 37(6): 853-862.] |

| [13] |

Batty M. Big data, smart cities and city planning[J]. Dialogues in Human Geography, 2013, 3(3): 274-279. DOI:10.1177/2043820613513390 |

| [14] |

Goodchild M F. The quality of big (geo) data[J]. Dialogues in Human Geography, 2013, 3(3): 280-284. DOI:10.1177/2043820613513392 |

| [15] |

甄峰, 秦萧, 王波. 大数据时代的人文地理研究与应用实践[J]. 人文地理, 2014, 29(3): 1-6. [Zhen Feng, Qin Xiao, Wang Bo. Human geography research and practical application in big data era[J]. Human Geography, 2014, 29(3): 1-6.] |

| [16] |

龙瀛, 茅明睿, 毛其智, 等. 大数据时代的精细化城市模拟: 方法, 数据和案例[J]. 人文地理, 2014, 29(3): 7-13. [Long Ying, Mao Mingrui, Mao Qizhi, et al. Fine-scale urban modeling and its opportunities in the "big data" era: Methods, dataand empirical studies[J]. Human Geography, 2014, 29(3): 7-13.] |

| [17] |

Liu Y, Liu X, Gao S, et al. Social sensing: A new approach to understanding our socioeconomic environments[J]. Annals of the Association of American Geographers, 2015, 105(3): 512-530. DOI:10.1080/00045608.2015.1018773 |

| [18] |

吴志峰, 柴彦威, 党安荣, 等. 地理学碰上"大数据": 热反应与冷思考[J]. 地理研究, 2015, 34(12): 2207-2221. [Wu Zhifeng, Chai Yanwei, Dang Anrong, et al. Geography interact with big data: Dialogue and reflection[J]. Geographical Research, 2015, 34(12): 2207-2221.] |

| [19] |

张博, 邓浩坤, 安宁, 等. 大数据背景下国内人文地理研究进展与方法审视[J]. 人文地理, 2019, 34(3): 14-21, 90. [Zhang Bo, Deng Haokun, An Ning, et al. The re-examination of human geography research and the research methods in the context of big data[J]. Human Geography, 2019, 34(3): 14-21, 90.] |

| [20] |

Yeh A G O, Yue Y, Zhou X, et al. Big data, urban analytics and the planning of smart cities[M]//Geertman S, Stillwell J (eds. ). Handbook of Planning Support Science. Edward Elgar Publishing, 2020, 179-198.

|

| [21] |

Järv O, Masso A, Silm S, et al. The link between ethnic segregation and socio economic status: An activity space approach[J]. Tijdschrift Voor Economische En Sociale Geografie, 2021, 112(3): 319-335. DOI:10.1111/tesg.12465 |

| [22] |

Järv O, Müürisepp K, Ahas R, et al. Ethnic differences in activity spaces as a characteristic of segregation: A study based on mobile phone usage in Tallinn, Estonia[J]. Urban Studies, 2015, 52(14): 2680-2698. DOI:10.1177/0042098014550459 |

| [23] |

Mooses V, Silm S, Tammaru T, et al. An ethno-linguistic dimension in transnational activity space measured with mobile phone data[J]. Humanities and Social Sciences Communications, 2020, 7: 140. DOI:10.1057/s41599-020-00627-3 |

| [24] |

Silm S, Ahas R. The temporal variation of ethnic segregation in a city: Evidence from a mobile phone use dataset[J]. Social Science Research, 2014, 47: 30-43. DOI:10.1016/j.ssresearch.2014.03.011 |

| [25] |

Mooses V, Silm S, Ahas R. Ethnic segregation during public and national holidays: A study using mobile phone data[J]. Geografiska Annaler: Series B, Human Geography, 2016, 98(3): 205-219. |

| [26] |

Silm S, Ahas R, Mooses V. Are younger age groups less segregated? Measuring ethnic segregation in activity spaces using mobile phone data[J]. Journal of Ethnic and Migration Studies, 2018, 44(11): 1797-1817. DOI:10.1080/1369183X.2017.1400425 |

| [27] |

Silm S, Ahas R. Ethnic differences in activity spaces: A study of out-of-home nonemployment activities with mobile phone data[J]. Annals of the Association of American Geographers, 2014, 104(3): 542-559. DOI:10.1080/00045608.2014.892362 |

| [28] |

Silm S, Mooses V, Puura A, et al. The relationship between ethnolinguistic composition of social networks and activity space: A study using mobile phone data[J]. Social Inclusion, 2021, 9(2): 192-207. DOI:10.17645/si.v9i2.3839 |

| [29] |

Toomet O, Silm S, Saluveer E, et al. Where do ethno-linguistic groups meet? How copresence during free-time is related to copresence at home and at work[J]. PloS one, 2015, 10(5): e0126093. DOI:10.1371/journal.pone.0126093 |

| [30] |

Hedman L, Kadarik K, Andersson R, et al. Daily mobility patterns: Reducing or reproducing inequalities and segregation?[J]. Social Inclusion, 2021, 9(2): 208-221. DOI:10.17645/si.v9i2.3850 |

| [31] |

Moya-Gómez B, Stępniak M, García-Palomares J C, et al. Exploring night and day socio-spatial segregation based on mobile phone data: The case of Medellin (Colombia)[J]. Computers, Environment and Urban Systems, 2021, 89: 101675. DOI:10.1016/j.compenvurbsys.2021.101675 |

| [32] |

Östh J, Shuttleworth I, Niedomysl T. Spatial and temporal patterns of economic segregation in Sweden's metropolitan areas: A mobility approach[J]. Environment and Planning A: Economy and Space, 2018, 50(4): 809-825. DOI:10.1177/0308518X18763167 |

| [33] |

Prestby T, App J, Kang Y, et al. Understanding neighborhood isolation through spatial interaction network analysis using location big data[J]. Environment and Planning A: Economy and Space, 2020, 52(6): 1027-1031. DOI:10.1177/0308518X19891911 |

| [34] |

Rhoads D, Serrano I, Borge-Holthoefer J, et al. Measuring and mitigating behavioural segregation using Call Detail Records[J]. EPJ Data Science, 2020, 9: 5. DOI:10.1140/epjds/s13688-020-00222-1 |

| [35] |

Xu W. The contingency of neighbourhood diversity: Variation of social context using mobile phone application data[J]. Urban Studies, 2022, 59(4): 851-869. DOI:10.1177/00420980211019637 |

| [36] |

Xu Y, Belyi A, Santi P, et al. Quantifying segregation in an integrated urban physical-social space[J]. Journal of the Royal Society Interface, 2019, 16(160): 20190536. DOI:10.1098/rsif.2019.0536 |

| [37] |

Zhou X, Chen Z, Yeh A G O, et al. Workplace segregation of rural migrants in urban China: A case study of Shenzhen using cellphone big data[J]. Environment and Planning B: Urban Analytics and City Science, 2021, 48(1): 25-42. DOI:10.1177/2399808319846903 |

| [38] |

Candipan J, Phillips N E, Sampson R J, et al. From residence to movement: The nature of racial segregation in everyday urban mobility[J]. Urban Studies, 2021, 58(15): 3095-3117. DOI:10.1177/0042098020978965 |

| [39] |

Phillips N E, Levy B L, Sampson R J, et al. The social integration of American cities: Network measures of connectedness based on everyday mobility across neighborhoods[J]. Sociological Methods & Research, 2021, 50(3): 1110-1149. |

| [40] |

Wang Q, Phillips N E, Small M L, et al. Urban mobility and neighborhood isolation in America's 50 largest cities[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2018, 115(30): 7735-7740. DOI:10.1073/pnas.1802537115 |

| [41] |

Longley P A, Adnan M, Lansley G. The geotemporal demographics of Twitter usage[J]. Environment and Planning A, 2015, 47(2): 465-484. DOI:10.1068/a130122p |

| [42] |

Alfayez A, Awwad Z, Kerr C, et al. Understanding gendered spaces using social media data[C]//International Conference on Social Computing and Social Media. Springer, Cham, 2017: 338-356.

|

| [43] |

Singh V, Hegde S, Atrey A. Towards measuring fine-grained diversity using social media photographs[C]//Eleventh International AAAI Conference on Web and Social Media. 2017.

|

| [44] |

Huang Q, Wong D W S. Activity patterns, socioeconomic status and urban spatial structure: What can social media data tell us?[J]. International Journal of Geographical Information Science, 2016, 30(9): 1873-1898. DOI:10.1080/13658816.2016.1145225 |

| [45] |

Shelton T, Poorthuis A, Zook M. Social media and the city: Rethinking urban socio-spatial inequality using user-generated geographic information[J]. Landscape and Urban Planning, 2015, 142: 198-211. DOI:10.1016/j.landurbplan.2015.02.020 |

| [46] |

Abbasi S, Ko J, Min J. Measuring destination-based segregation through mobility patterns: Application of transport card data[J]. Journal of Transport Geography, 2021, 92: 103025. DOI:10.1016/j.jtrangeo.2021.103025 |

| [47] |

Gao Q L, Yue Y, Tu W, et al. Segregation or integration? Exploring activity disparities between migrants and settled urban residents using human mobility data[J]. Transactions in GIS, 2021, 25(6): 2791-2820. DOI:10.1111/tgis.12760 |

| [48] |

Kang C, Liu Y, Ma X, et al. Towards estimating urban population distributions from mobile call data[J]. Journal of Urban Technology, 2012, 19(4): 3-21. DOI:10.1080/10630732.2012.715479 |

| [49] |

Hu L, Li Z, Ye X. Delineating and modeling activity space using geotagged social media data[J]. Cartography and Geographic Information Science, 2020, 47(3): 277-288. DOI:10.1080/15230406.2019.1705187 |

| [50] |

Ruths D, Pfeffer J. Social media for large studies of behavior[J]. Science, 2014, 346(6213): 1063-1064. DOI:10.1126/science.346.6213.1063 |

| [51] |

Liu J, Li J, Li W, et al. Rethinking big data: A review on the data quality and usage issues[J]. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 2016, 115: 134-142. DOI:10.1016/j.isprsjprs.2015.11.006 |

| [52] |

Hofstra B, de Schipper N C. Predicting ethnicity with first names in online social media networks[J]. Big Data & Society, 2018, 5(1): 1-14. DOI:10.1177/2053951718761141 |

| [53] |

Luo F, Cao G, Mulligan K, et al. Explore spatiotemporal and demographic characteristics of human mobility via Twitter: A case study of Chicago[J]. Applied Geography, 2016, 70: 11-25. DOI:10.1016/j.apgeog.2016.03.001 |

| [54] |

Zhang W, Fang C, Zhou L, et al. Measuring megaregional structure in the Pearl River Delta by mobile phone signaling data: A complex network approach[J]. Cities, 2020, 104: 102809. DOI:10.1016/j.cities.2020.102809 |

| [55] |

Shen Y, Karimi K, Law S, et al. Physical co-presence intensity: Measuring dynamic face-to-face interaction potential in public space using social media check-in records[J]. PloS one, 2019, 14(2): e0212004. DOI:10.1371/journal.pone.0212004 |

| [56] |

Lu J, Zhou S, Liu L, et al. You are where you go: Inferring residents' income level through daily activity and geographic exposure[J]. Cities, 2021, 111: 102984. DOI:10.1016/j.cities.2020.102984 |

| [57] |

Kwan M P. The neighborhood effect averaging problem (NEAP): An elusive confounder of the neighborhood effect[J]. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2018, 15(9): 1841. DOI:10.3390/ijerph15091841 |

| [58] |

Bosco C, Patti V, Bogetti M, et al. Tools and resources for detecting hate and prejudice against immigrants in social media[C]//Symposium III. Social Interactions in Complex Intelligent Systems (SICIS) at AISB 2017. AISB, 2017: 79-84.

|

| [59] |

Wyly E. The new quantitative revolution[J]. Dialogues in Human Geography, 2014, 4(1): 26-38. DOI:10.1177/2043820614525732 |

| [60] |

Carpio-Pinedo J, Gutiérrez J. Consumption and symbolic capital in the metropolitan space: Integrating 'old' retail data sources with social big data[J]. Cities, 2020, 106: 102859. DOI:10.1016/j.cities.2020.102859 |

| [61] |

Adam B. Time and Social Theory[M]. Oxford, UK: Polity, 1990: 42.

|

| [62] |

Lefebvre H. Rhythmanalysis: Space, Time and Everyday life[M]. London, UK: A&C Black, 2004: 8.

|

| [63] |

Schwanen T, Van Aalst I, Brands J, et al. Rhythms of the night: Spatiotemporal inequalities in the nighttime economy[J]. Environment and Planning A, 2012, 44(9): 2064-2085. DOI:10.1068/a44494 |

| [64] |

Valentine G. Living with difference: Reflections on geographies of encounter[J]. Progress in Human Geography, 2008, 32(3): 323-337. DOI:10.1177/0309133308089372 |

| [65] |

Lee J Y, Kwan M P. Visualisation of socio-spatial isolation based on human activity patterns and social networks in spacetime[J]. Tijdschrift Voor Economische En Sociale Geografie, 2011, 102(4): 468-485. DOI:10.1111/j.1467-9663.2010.00649.x |

| [66] |

Liu Z, Tan Y, Chai Y. Neighbourhood-scale public spaces, intergroup attitudes and migrant integration in Beijing, China[J]. Urban Studies, 2020, 57(12): 2491-2509. DOI:10.1177/0042098019879376 |

| [67] |

Kwan M P, Ding G. Geo-narrative: Extending geographic information systems for narrative analysis in qualitative and mixed-method research[J]. The Professional Geographer, 2008, 60(4): 443-465. DOI:10.1080/00330120802211752 |