2. 华东师范大学 地理科学学院, 上海 200241

2. School of Geographic Sciences, East China Normal University, Shanghai 200241, China

随着社会转型的深入,城市规划与政策越来越注重社会治理的精准化和个体生活质量的提升[1-3]。社区作为居民日常生活最重要的基本单元[4],承载着居民居住、生活服务、社会支持等多样化的功能,是城市空间规划和社会治理的基层载体[5]。城市研究的“社区转向”强调了社区在解决城市问题、满足居民需求方面的重要作用。近年来,越来越多的城市开始推进社区生活圈规划与社区空间治理,希望通过配置公共资源和组织社区生活来营造社区品质、提升社区活力、重塑社区归属。

近年来,居民的日常行为日益成为理解社区空间的重要视角。不少研究开始关注社区居民的日常活动空间,描述和解释社区空间与居民行为时空特征的关系,探究居民对社区空间的利用情况,但较少分析居民对社区空间的共同活动与空间共享状况。而定量分析居民对社区空间的利用与共享状态,能够更加客观地衡量居民与社区空间的关系,有利于理解社区面临的社会空间问题。在此背景下,有一些问题值得探讨:居民共享社区活动空间的意义是什么?社区活动空间共享有哪些维度?如何定量评价社区活动空间共享程度?行为地理学从微观角度分析个体行为的过程及其与空间的互动关系,有利于深入理解居民与社区的空间关系。因此,本文基于行为地理学的理论与方法,分析社区居民社区活动空间共享的意义,进而提出居民社区活动空间共享的公共接触潜力分析框架与测度方法,并以上海市为实证案例,分析比较公共接触潜力在社区与个体层面上的差异,以期为未来社区生活圈和社区治理研究提供参考。

2 社区活动空间共享的意义在快速城市化和郊区化的背景下,城市地理学对于社区居民日常生活的研究日益增加,旨在理解和优化社区空间与居民日常生活的关系。一方面,居民的日常活动在城市空间结构与时空制约的双重影响下向社区外扩散[6-10],就业空间、休闲空间、购物空间对社区空间的依赖性降低,个体日常生活出现两极化和分散化的倾向,同一社区居民的活动空间分异日益加大[11-14]。另一方面,不断拓展的日常活动带来了社区生活空间的重构。居民感知和利用的社区空间范围超越了社区实体或行政边界[4, 15, 16],社区内的日常活动也出现了时空分异的格局[6, 11],不同社会群体对社区空间利用的时间和空间隔离凸显[16-19]。可以说,居民生活的空间范围逐渐从封闭边界转向开放圈层,社区已经逐渐从单纯的居住空间转向多元的生活空间,社区的设施配置从均一供给转向差异需求,居民对社区空间的共享性问题日益凸显。

关注社区居民日常活动与社区空间的关系、分析社区日常活动的居民空间共享特征,有助于理解城市空间发展的现状和居民融入城市社区的水平,对于构建社区生活圈、营造活力社区具有重要的意义[16]。国内外已有部分学者从时空间行为视角开展社区生活空间共享研究,提出分析居民在社区公共空间的共同活动及其影响是一个重要的研究方向。从物质空间的视角出发,Jacobs早已在《美国大城市的死与生》中提出社区公共空间与邻里发展的关系:社区公共空间提供邻里交往的场所,人群在开放共享的空间中接触、聚集,可以有效提升社区活力[21, 22]。从社会心理空间的角度,学者基于社会接触理论提出共同的日常活动可能带来不同居民间面对面的社会接触,进而增进理解、促进社区融合[17, 19, 23, 24]。例如刘志林等提出居民对公共空间的利用程度而非公共空间本身有利于促进居民社区融合[19]。Browning等发现居民在社区中频繁、广泛的交互有利于提升社区集体效能[17]。

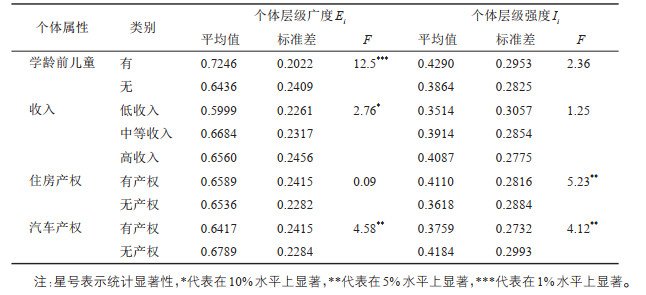

综上所述,本文提出社区活动空间共享作为物质空间与社会心理空间的中介,通过不同群体的空间共存与共同活动,能够有效实现社区物质空间的地理临近性与空间集聚作用,推动社区居民之间的社会交往、改善社区群体融合、提升社区情感认同(图 1)。对于社区来说,需要通过社区生活圈的建设和公共空间的供给让居民重新回归社区;对于居民来说,需要通过共同利用社区空间和周边设施来形成空间交互与共享[16]。国内已有关于社区生活空间的研究主要关注社区公共空间与设施配置、社区空间利用模式,很少有研究考察居民在社区中的空间共享程度,特别是缺少对于空间共享的定量分析。从时空间行为的视角出发,分析个体的日常活动与社区空间的关系,定量测度居民社区空间共享程度,能够更加客观地衡量居民与社区空间的关系,对现有社区研究进行补充,更加深入地体现社区生活圈构建与社区治理的现实需求。

|

图 1 社区居民社区活动空间共享的作用 Fig.1 The Impact of Shared Activity Space among Residents |

认识到空间共享本身并非实际的交互,而是提供了居民群体间接触的潜力,本文提出利用公共接触潜力(potential public contact)来测量居民社区空间共享的结构特征[15, 17]。公共接触潜力是指两个居民在同一空间内进行日常活动(例如:购物、休闲、社交等)而形成的联系,用来衡量不同居民在社区生活空间内接触的可能性。而利用公共接触潜力来衡量居民社区活动空间共享状况,需要解决四个层面的问题,一是结构问题,二是层级问题,三是尺度问题,四是载体问题。

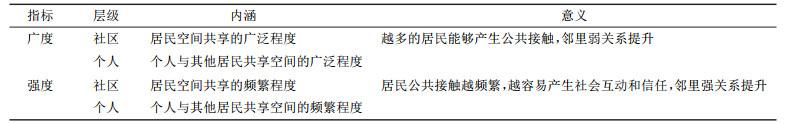

首先,公共接触潜力的结构包括广度和强度两个方面(表 1)。广度是社区居民接触的广泛程度而强度是社区居民通过多个地点接触的频繁程度。公共接触潜力的广度和强度对于社区社会心理空间具有差异化的影响。一方面,公共接触潜力的广泛性与社区集体效能、普遍社会信任等密切相关[17, 20, 25, 26]。一般来说,高广度代表居民在日常活动中遇到邻居的可能性大,有利于增强邻里熟悉程度、提升邻里弱关系、营造社区归属,是建立社会信任的基础。例如,在公共活动场地中与邻居的擦肩而过或者打招呼等,可以增加邻里的亲切感,对社区的共同期望和依恋情感更有可能在这种持续性的日常相遇的社会环境中形成[27, 28]。另一方面,高强度代表社区居民更有可能通过多个地点实现频繁的接触,提升了个体间的认可与互动水平,有利于邻里强关系的提升。研究发现,当居民在多个地点或活动中相遇时,他们之间更有可能建立起社会互动和交流,提升社区满意度与归属感[29-31]。例如:频繁见面的邻居更有可能建立起“同类人”的感觉,并增加积极互动的可能性,比如交谈、聊天等[17, 19, 22]。

| 表 1 公共接触潜力的结构与层级 Tab.1 Structure and Level of Public Contact Potential |

其次,公共接触潜力具有社区和个体两个层级(表 1)。社区层级关注社区整体层面的公共接触可能性,刻画了社区成员通过各种设施和公共空间相联系的状况。已有研究认为,社区整体的公共接触潜力是社区归属和社会支持形成的重要基础[26]。而个体层级则强调居民个体在社区公共接触网络中的地位,用于评估同一社区不同居民之间的差异。个体层级的测量刻画了居民在社区生活空间中与其他邻居接触的可能性,进而为理解居民个体归属感、邻里感知等提供依据[19]。例如,当一个人的活动总是处于其邻居活动空间之外,它与邻居建立起社会关系的可能性相对就比较小。一般来说,个体在公共接触网络中的位置既受到其自身活动特征的影响,也受到社区居民整体活动特征的影响。

公共接触潜力的尺度指的是其空间范围。传统意义上,居民的社区活动空间限于社区内部,因而研究往往关注社区内部公共空间的活动及其影响[28]。而近年来,人们经常使用的公共设施或者公共空间也成为了公共接触的重要载体,而它们往往在社区边界之外,例如学校、便利店、菜市场等。因此,空间共享的范围逐渐从社区内部扩展到社区生活圈[4, 5, 21, 32]。公共接触的空间范围既受到居民对于邻里的空间认知范围影响,也受到社区周边设施空间分布的影响[26]。邻居在社区外的空间联系已经成为社区生活空间共享的重要组成部分,并显著影响着邻里信任、集体效能和社区归属的建立[31, 32]。除此之外,一些比较远距离的空间也有可能存在邻居间的共同活动,比如市中心、旅游景区、大型公共设施等。但由于这些空间人们的到访率较低,并且即使在那里见面,不熟悉的邻居也难认出对方,对于社区的社会心理意义较小。

公共接触潜力的载体包括公共空间和准公共空间。国内外研究对于空间共享载体的争论主要集中在不同类型公共空间的差异上[32]。根据其准入性和公共性的差异,公共空间主要包括了道路、绿地、公园、广场等建筑之间的开敞空间,具有公共性和可达性[29];准公共空间主要指邻里中心、商店、咖啡馆等。国内外的研究发现,由于居民在公共空间中的接触往往比较短暂,不一定带来有效的邻里互动[35],而准公共空间(特别是消费空间)中的见面更有利于提升居民交往和社区融合[19, 26, 34]。而且准公共空间往往能够带来相连的道路、通道上的人群流动,增加接触的可能性。因此,在公共接触潜力的分析中,需要强调准公共空间的作用。

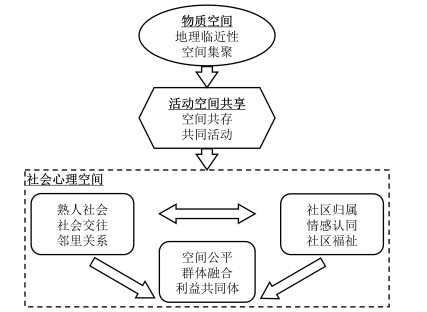

4 基于“个体—活动点”交互网络的公共接触潜力测度方法基于以上分析框架,本文参考生态网络(ecological networks)概念构建基于“个体—活动点”交互网络的公共接触潜力测度方法[15, 17, 26, 36]。该方法使用社会网络方法中的单模和双模网络刻画了社区居民之间通过共享惯常活动地点建立的联系,用于测度公共接触潜力(图 2)。

|

图 2 双模网络图解 Fig.2 The Diagram of Two-Mode Network |

首先,基于空间临近性的原则通过聚类识别活动地点(S)。如何判断居民的活动是处在同一个空间中,是社区空间共享研究的难点。学者一般采用建筑、地块、普查区、200 m—400 m边长区域等空间单元或者同一个设施进行研究[16, 17, 37-40]。本文结合已有研究,将惯常活动地点作为活动地点计算的基础数据,采用基于密度的空间聚类(DBSCAN)方法,根据建筑尺度和人眼视觉设置最大活动点间距50 m开展惯常活动地点聚类。若惯常活动地点在同一聚类中,则看作是同一个活动地点。

其次,利用双模网络方法测度公共接触潜力的强度。如图 2所示,双模网络的节点分别代表了居民个体(P)和活动地点(S),边(L)代表了个体到某一个活动地点进行日常活动的行为。共同活动(SA)表示两个居民到同一个地点进行活动,若两个居民之间有共同活动,则认为他们具有公共接触的可能性。在此基础上,以社区中两个居民之间的联系为度量单元,构建两种活动联系模式,即完全共同活动(C)和不完全共同活动(L3)[25]。当两个居民通过一个共同活动(SA)产生联系,而存在另一个活动点(S)为其中一个居民专属,则称为一个不完全共同活动(L3)。当两个居民共享两个活动地点,形成活动闭环,则称为完全共同活动(C)。对于两个居民,可以形成四种不完全共同活动的联系模式,组成完全共同活动的闭环,即一个完全共同活动由四个不完全共同活动组成(图 2)。社区层级的强度(Ic)通过计算居民之间存在的所有C和L3组合数量来评估,计算公式为:

|

(1) |

Ic的取值范围为0—1。当Ic=1时,说明所有活动联系均为完全共同活动,即所有居民两两之间均有不止一个共同活动地点。当Ic < 1时,说明存在不完全共同活动,即存在居民前往非共同活动地点活动。Ic的数值越高,表示社区居民间接触的频繁程度越高。

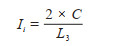

参考社区层级的强度计算,个人层级的强度衡量了单个居民个体的活动联系模式。对于单个居民而言,只能形成两个不完全共同活动的联系模式,因此个人层级的强度(Ii)计算公式为:

|

(2) |

Ii的数值越高,表示个体通过多个活动地点与其他居民接触的频率越高,个体处于社区公共接触网络中的核心地位。

再次,通过将双模网络转换为个体间的单模网络计算公共接触潜力广度。单模网络表示了居民个体之间的联系,将其形成联系矩阵[17, 26]。矩阵中的每一个元素表示了居民i和j之间是否存在共同活动,每一行的非对角线值相加为与居民i有共同活动的其他居民数量(SPi)。个体层级的广度(Ei)使用与居民i有共同活动的居民数量除以社区居民样本数量进行度量,表示计算公式为:

|

(3) |

而社区层级的广度(Ec)使用个体层级广度的平均值进行计算,表示社区居民整体的公共接触广泛程度,计算公式为:

|

(4) |

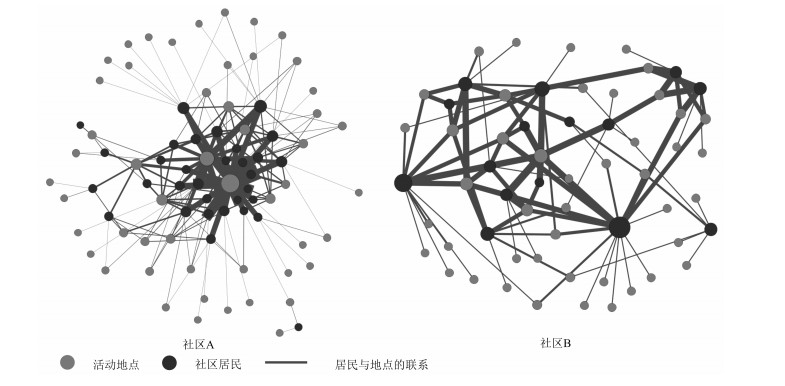

下面,通过两个案例社区的图示加以说明,其中社区A的广度和强度均高于社区B。利用Gephi软件分别绘制了社区A和社区B的公共接触双模网络(图 3),深灰色圆点代表社区居民,浅灰色圆点代表居民的活动地点,连线代表二者间的联系强度。从图示的双模网络可以看出,社区A的网络结构较密集,产生联系的居民数量更多,且活动联系向少数活动地点集中,“个体—活动点”联系呈现中心边缘特征。而社区B的网络较稀疏,居民活动地点选择较为分散,缺乏明显的活动中心。由此,双模网络可以直观对比不同社区之间的空间共享差异。

|

图 3 居民公共接触双模网络示例 Fig.3 Two-Mode Network for Potential Public Contact |

为验证分析框架的有效性,选取上海市郊区作为案例地进行实证检验。上海市郊区具有社区类型多样、社会人口构成复杂、日常生活方式多元化的典型特征,能够直观地看到不同社区、不同人群的公共接触潜力分异。数据源于2017年4—7月进行的上海市居民日常活动与出行调查的第一手资料。调查采用多阶段抽样方法,结合空间位置、区域发展及社区类型多样性特征,在上海郊区(除崇明外)8个行政区选取10个镇,每个镇中选取不同类型社区,共选取58个社区作为调查的基本单元,在选取的社区中开展入户调查。调查采取调查员半访谈式询问与手持移动设备相结合的方式,记录居民个人与家庭社会经济属性、两天活动日志、主观感受与情感体验、惯常活动等信息。经过两轮调查,共发放问卷1593份,其中有效问卷1140份,有效率71.56 %。

为计算公共接触潜力,在总样本中选取社会经济属性和惯常活动地点填写完整的居民,并去掉调查样本量过少的社区,最终有效样本包括37个社区的763人。之后,将样本在社区3 km范围内的4184个惯常活动进行空间化,并在QGIS中使用DBSCAN方法进行聚类,共得到1004个活动地点(S),平均每个地点包括4.17个活动,并在此基础上分别在社区和个体层级计算公共接触潜力。

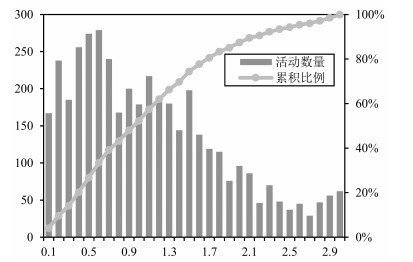

5.2 社区居民惯常活动特征从空间分布特征上看,居民惯常活动距离社区中心的平均距离为1.07 km,约70% 的活动在距离社区中心1.5 km以内(图 4)。惯常活动距社区中心的分布呈现一个右侧长尾的倒U型分布,表现居民活动的空间呈现社区周边密集并逐渐衰减的特征。但在距社区2.7 km左右出现一个小高峰,这可能与郊区社区周边的生活设施布局以及居民的交通方式结构有关。

|

图 4 居民惯常活动地点空间分布特征 Fig.4 Spatial Distribution of Residents' Routine Activities |

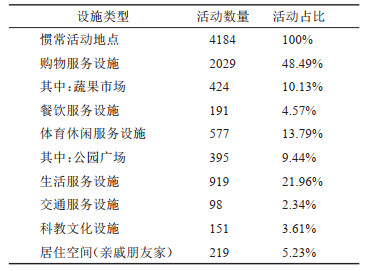

将惯常活动地点根据设施类型分为七类,包括购物服务设施、餐饮服务设施、体育休闲服务设施、生活服务设施、交通服务设施、科教文化设施和居住空间(亲戚朋友家)。从表 2可见,居民惯常活动更多地发生在消费、休闲等准公共空间;其中购物服务设施的比例最高,约占50%,比如商场、超市、菜市场等;其次是生活服务设施和体育休闲服务设施,其中公园广场等公共空间占10%左右。

| 表 2 居民惯常活动地点设施分布特征 Tab.2 Facilities Distribution of Residents' Routine Activities |

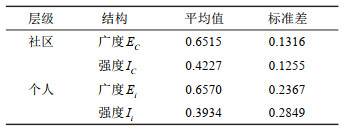

无论是个体还是社区层级,郊区社区居民公共接触潜力广度较高,但强度不足(表 3)。居民在惯常活动中可能接触到的其他居民比例占到社区样本总数的65% 以上,说明在郊区社区中,居民通过共同活动产生了广泛接触。但与之相比,其公共接触潜力强度较低,居民发生接触的频率较低,难以通过共享多个活动地点形成深层联系。可见,上海郊区社区具备了邻里弱关系的形成条件,有可能通过日常活动的见面增加熟悉感,增进邻里普遍信任;但由于缺少频繁接触的机会,难以发生更深入的社会互动和交流。同时,个体层级的标准差要显著高于社区水平,说明不同个体在公共接触网络中的地位存在明显差异。

| 表 3 上海市郊区社区公共接触潜力描述性统计 Tab.3 Descriptive Statistics of Public Contact Potential of Communities in Suburban Shanghai |

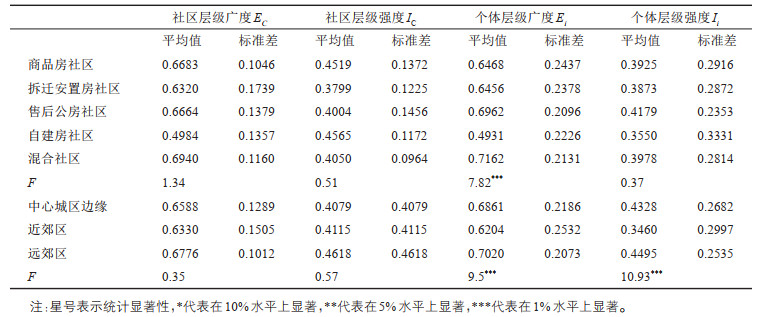

将调查社区按照社区类型分为商品房社区、拆迁安置房社区、售后公房社区、自建房社区和混合社区五类。从表 5可见,混合社区的公共接触潜力广度最高,其次是商品房社区和售后公房,自建房社区最低;但仅在个体层级存在显著差异。公共接触潜力的强度在社区层级和个体层级的水平表现不同,并且仅在个体层级存在显著差异。在个体层级,售后公房社区的公共接触潜力最高,其次是混合社区和商品房社区,自建房社区最低。综合广度和强度可以发现,混合社区、商品房社区和售后公房社区的公共接触潜力状况较好。说明混合社区通过配建模式将商品房与其他类型住房混合,达到了一定程度促进群体间接触的效果,但相比接触的广泛性,深入的频繁接触较少。商品房的高广度和强度则更有可能来自于住房价格“筛选”作用,吸引着特定的经济能力、消费倾向、生活偏好的群体集聚[40]。售后公房具有一定单位社区的性质,并且建设时间较早、周边设施较为成熟,居民拥有较长的共同生活经历,更有可能具有相似的生活方式和活动地点选择。而自建房社区周边公共空间配置不足,而且居住群体异质性强,生活方式差异大,进而导致了日常活动空间的交互较少[18]。另外,按照空间位置将社区分为中心城区边缘、近郊区和远郊区三类。远郊区社区的广度和强度都是最高,其次是中心城区边缘,近郊区最低。这可能与近郊区居民面临的职住分离与时空制约密切相关[14]。

| 表 4 不同社区类型的公共接触潜力比较 Tab.4 Comparison of Public Contact Potential Among Neighborhoods |

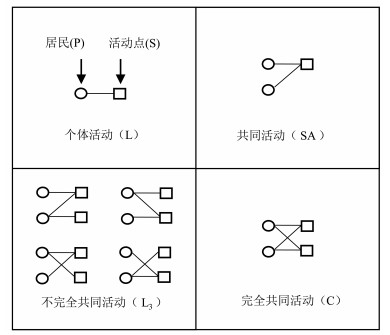

| 表 5 不同群体居民公共接触潜力比较 Tab.5 Comparison of Public Contact Potential Among Social Groups |

个体层级的公共接触潜力存在群体差异,表 5显示了具有显著群体差异的指标。家庭中有学龄前儿童能够显著提高居民公共接触潜力的广度,这可能是由于陪伴儿童过程中在公共空间和教育设施活动带来的,但与之相比,居民的公共接触强度并没有显著的提升。同时,个体公共接触潜力广度随家庭收入呈现倒U型关系。中等收入居民的公共接触最为广泛而低收入居民最低,这可能与低收入居民比较高的时空制约和较低的消费可支付性有关。有住房产权的居民公共接触潜力的强度上高于无住房产权的居民,说明有住房产权的居民更有可能与社区其他居民发生公共接触,增加邻里熟悉度,产生进一步的社会互动和交往,在社区中的归属感和活跃度相比无产权居民更高。汽车产权对公共接触的广度和强度均存在负向的影响,这可能与高机动化的出行方式更有可能带来居民远距离活动有关。另外,我们发现性别、教育程度、居住年份等因素对公共接触潜力的影响不显著。

6 结论与讨论本文从行为地理学理论出发,提出需要关注社区居民的空间共享维度,构建了居民社区活动空间共享的分析框架,建立了基于“个体—活动点”交互网络的公共接触潜力测度方法,使用上海市郊区活动日志调查数据进行实证检验,探讨该公共接触潜力测度方法的价值与意义。结果表明:①基于公共接触潜力的居民社区活动空间共享测度方法能够有效地分析不同个体间通过日常活动形成的空间联系,并利用广度和强度指标判断其广泛性与频繁性特征,有效地展示出社区居民空间利用的交互特征。②基于上海郊区的案例研究发现社区公共接触潜力的广度较高但强度不足,并且存在显著的社区与个体差异。混合社区、商品房社区和售后公房社区的公共接触潜力更高;远郊区社区本地化生活程度较高,居民更有可能空间共享;收入、住房所有权、汽车所有权和家庭结构对公共接触潜力有显著影响。

在测度方法上,基于“个体—活动点”交互网络的公共接触潜力测度方法能够有效的发现出不同居民个体之间通过活动点形成的空间共享特征。但是这一方法如何对活动地点的多维度属性进行分析是未来需要深入探讨的方向。一方面,该方法强调了活动地点的共在性,但没有充分考虑时间性特征。社区居民对同一活动地点的利用可能存在异时性和和时间序列性,共在性无法充分反映由于时间差异带来的分异,进而高估了不同群体的共享特征。这方面,已经有一些研究开始使用时空行为轨迹分析方法来探索复杂行为序列与关系组群特征[41, 42],在分析识别典型行为模式和发现个体时空关系群组方面取得了良好的效果。未来,可以借鉴这些新技术、新方法在二模“个体—活动点”网络的基础上充分考虑时间性问题,探索社区活动时空共享特征。另一方面,该方法仅考虑了空间共存而没有考虑实际的活动状态。社区居民在同一地点也可能存在活动类型、活动同伴、活动目的的差异而导致活动地点内部的分异。因此,未来需要充分考虑活动的属性,将空间共享与活动目的、社会角色相结合,进而识别有意识的接触和无意识的接触。

在实证分析上,基于上海郊区的案例研究利用惯常活动比较了公共接触潜力在社区和个体间的差异。未来,需要应用多源数据开展更多不同时间尺度、空间尺度的案例研究,以提升对于社区活动空间共享的深入认识,可以更好的应用于社区生活空间方面的研究上。公共接触潜力的度量基于社会接触理论,提出共同活动地点的潜在接触可能会增进社会联系,进而探讨空间共享对于社区邻里关系与个人生活的意义。需要指出的是,基于公共接触潜力方法在实际的应用中需要充分认识研究案例的特性和方法本身的局限性,以更好的支持实证分析。一方面,其度量本身可能由于样本规模结构、分析空间尺度、共同地点界定等问题与实际的空间共享情况存在偏差,需要针对不同的研究区域确定其分析参数。另一方面,该方法进行的测度仅考虑了个体间通过活动地点的“间接联系”,并非居民的实际社会交往网络。未来研究中可深入探讨活动空间共享与社交网络的关系,以验证其在社会融合、社会网络分析中的效度。

| [1] |

柴彦威. 人本视角下新型城镇化的内涵解读与行动策略[J]. 北京规划建设, 2014(6): 34-36. [Chai Yanwei. The connotation interpretation and action strategies of new urbanization from the perspective of humanism[J]. Beijing Planning Review, 2014(6): 34-36.] |

| [2] |

方创琳. 中国新型城镇化高质量发展的规律性与重点方向[J]. 地理研究, 2019, 38(1): 13-22. [Fang Chuanglin. Basic rules and key paths for high-quality development of the new urbanization in China[J]. Geographical Research, 2019, 38(1): 13-22.] |

| [3] |

叶超, 于洁, 张清源, 等. 从治理到城乡治理: 国际前沿, 发展态势与中国路径[J]. 地理科学进展, 2021, 40(1): 15-27. [Ye Chao, Yu Jie, Zhang Qingyuan, et al. From governance to rural-urban cogovernance: Research frontiers, trends, and the Chinese paths[J]. Progress In Geography, 2021, 40(1): 15-27.] |

| [4] |

柴彦威, 李春江, 张艳. 社区生活圈的新时间地理学研究框架[J]. 地理科学进展, 2020, 39(12): 1961-1971. [Chai Yanwei, Li Chunjiang, Zhang Yan. A new time-geography research framework of community life circle[J]. Progress in Geography, 2020, 39(12): 1961-1971.] |

| [5] |

奚东帆, 吴秋晴, 张敏清, 等. 面向2040年的上海社区生活圈规划与建设路径探索[J]. 上海城市规划, 2017(4): 65-69. [Xi Dongfan, Wu Qiuqing, Zhang Minqing, et al. Exploration of planning and construction of community living circle in Shanghai facing 2040[J]. Shanghai Urban Planning Review, 2017(4): 65-69.] |

| [6] |

Li J J, Kim C, Sang S. Exploring impacts of land use characteristics in residential neighborhood and activity space on non-work travel behaviors[J]. Journal of Transport Geography, 2018, 70(C): 141-147. |

| [7] |

Xi W N, Calder C A, Browning C R. Beyond activity space: Detecting communities in ecological networks[J]. Annals of the American Association of Geographers, 2020, 110(6): 1787-1806. DOI:10.1080/24694452.2020.1715779 |

| [8] |

刘志林, 王茂军. 北京市职住空间错位对居民通勤行为的影响分析——基于就业可达性与通勤时间的讨论[J]. 地理学报, 2011, 66(4): 457-467. [Liu Zhilin, Wang Maojun. Job accessibility and its impacts on commuting time of urban residents in beijing: From a spatial mismatch perspective[J]. Acta Geographica Sinica, 2011, 66(4): 457-467.] |

| [9] |

周素红, 宋江宇, 宋广文. 广州市居民工作日小汽车出行个体与社区双层影响机制[J]. 地理学报, 2017, 72(8): 1444-1457. [Zhou Suhong, Song Jiangyu, Song Guangwen. Examining the dual-levels impact of neighbourhood and individual variables on car use on weekdays in Guangzhou[J]. Acta Geographica Sinica, 2017, 72(8): 1444-1457.] |

| [10] |

钟炜菁, 王德. 基于居民行为周期特征的城市空间研究[J]. 地理科学进展, 2018, 37(8): 1106-1118. [Zhong Weijing, Wang De. Urban space study based on the temporal characteristics of residents' behavior[J]. Progress in Geography, 2018, 37(8): 1106-1118.] |

| [11] |

Dixon J, Tredoux C, Davies G, et al. Parallel lives: Intergroup contact, threat, and the segregation of everyday activity spaces[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 2020, 118(3): 457-480. DOI:10.1037/pspi0000191 |

| [12] |

Vallée J, Cadot E, Roustit C, et al. The role of daily mobility in mental health inequalities: The interactive influence of activity space and neighbourhood of residence on depression[J]. Social Science & Medicine, 2011, 73(8): 1133-1144. |

| [13] |

Zhang X, Wang J, Kwan M P, et al. Reside nearby, behave apart? Activity-space-based segregation among residents of various types of housing in Beijing, China[J]. Cities, 2019, 88: 166-180. DOI:10.1016/j.cities.2018.10.009 |

| [14] |

塔娜, 柴彦威, 关美宝. 北京郊区居民日常生活方式的行为测度与空间—行为互动[J]. 地理学报, 2015, 70(8): 1271-1280. [Ta Na, Chai Yanwei, Kwan Mei-Po. Suburbanization, daily lifestyle and space-behavior interaction in Beijing[J]. Acta Geographica Sinica, 2015, 70(8): 1271-1280.] |

| [15] |

Browning C R, Soller B. Moving beyond neighborhood: Activity spaces and ecological networks as contexts for youth development[J]. Cityscape, 2014, 16(1): 165-196. |

| [16] |

塔娜, 申悦. 基于共享度的上海郊区社区居民活动空间隔离及其影响因素[J]. 地理学报, 2020, 75(4): 849-859. [Ta Na, Shen Yue. Activity space-based segregation among neighbors and its influencing factors: An analysis based on shared activity spaces in suburban Shanghai[J]. Acta Geographica Sinica, 2020, 75(4): 849-859.] |

| [17] |

Browning C R, Calder C A, Soller B, et al. Ecological networks and neighborhood social organization[J]. American Journal of Sociology, 2017, 122(6): 1939-1988. |

| [18] |

Lin S, Gaubatz P. Socio-spatial segregation in China and migrants' everyday life experiences: The case of Wenzhou[J]. Urban Geography, 2017, 38(7): 1019-1038. |

| [19] |

Liu Z L, Tan Y M, Chai Y W. Neighbourhood-scale public spaces, inter-group attitudes and migrant integration in Beijing, China[J]. Urban Studies, 2020, 57(12): 2491-2509. |

| [20] |

Jacobs J. The Death and Life of Great American Cities[M]. New York: Random House, 1961: 1-458.

|

| [21] |

Wu J, Ta N, Song Y, et al. Urban form breeds neighborhood vibrancy: A case study using a GPS-based activity survey in suburban Beijing[J]. Cities, 2018, 74: 100-108. |

| [22] |

Gehl J. The residential street environment[J]. Built Environment, 1980, 6(1): 51-61. |

| [23] |

Dovidio J F, Gaertner S L, Kawakami K. Intergroup contact: The past, present, and the future[J]. Group Processes & Intergroup Relations, 2003, 6(1): 5-21. |

| [24] |

Pettigrew T F, Tropp L R. How does intergroup contact reduce prejudice? Meta-analytic tests of three mediators[J]. European Journal Of Social Psychology, 2008, 38(6): 922-934. |

| [25] |

Roberts S G B, Dunbar R I M, Pollet T V, et al. Exploring variation in active network size: Constraints and ego characteristics[J]. Social Networks, 2009, 31(2): 138-146. |

| [26] |

Soller B, Goodkind J R, Greene R N, et al. Ecological networks and community attachment and support among recently resettled refugees[J]. American Journal Of Community Psychology, 2018, 61(3-4): 332-343. |

| [27] |

刘志林, 廖露, 钮晨琳. 社区社会资本对居住满意度的影响——基于北京市中低收入社区调查的实证分析[J]. 人文地理, 2015, 30(3): 21-27, 71. [Liu Zhilin, Liao Lu, Niu Chenlin. Residential satisfaction of community social capital: An empirical study of middle and low income residents in urban Beijing[J]. Human Geography, 2015, 30(3): 21-27, 71.] |

| [28] |

汪坤, 刘臻, 何深静. 广州封闭社区居民社区依恋及其影响因素[J]. 热带地理, 2015, 35(3): 354-363. [Wang Kun, Liu Zhen, He Shenjing. Residents' community attachment and its determinants in gated communities of Guangzhou[J]. Tropical Geography, 2015, 35(3): 354-363.] |

| [29] |

Curley A M. Neighborhood institutions, facilities, and public space: A missing link for Hope VI Residents' Development of Social Capital?[J]. Cityscape, 2010, 12(1): 33-63. |

| [30] |

Phillips N E, Levy B L, Sampson R J, et al. The social integration of American cities: Network measures of connectedness based on everyday mobility across neighborhoods[J]. Sociological Methods & Research, 2019, 50(3): 1110-1149. |

| [31] |

杨婕, 陶印华, 刘志林, 等. 邻里效应视角下社区交往对生活满意度的影响——基于北京市26个社区居民的多层次路径分析[J]. 人文地理, 2021, 36(2): 27-34, 54. [Yang Jie, Tao Yinhua, Liu Zhilin, et al. Associations of social interaction with life satisfaction under the notion of neighborhood effect: A multilevel path analysis for residents from 26 residential communities in Beijing[J]. Human Geography, 2021, 36(2): 27-34, 54.] |

| [32] |

刘志林, 王晓梦, 马静. 转型期北京社区公共空间对邻里交往的影响机理: 本地居民与移民的对比分析[J]. 地理科学, 2020, 40(1): 69-78. [Liu Zhilin, Wang Xiaomeng, Ma Jing. The influence of public spaces on neighborhood social interaction in transitional urban beijing: Comparing local residents and migrants[J]. Scientia Geographica Sinica, 2020, 40(1): 69-78.] |

| [33] |

陈竹, 叶珉. 什么是真正的公共空间?——西方城市公共空间理论与空间公共性的判定[J]. 国际城市规划, 2009, 24(3): 44-49. [Chen Zhu, Ye Min. What is authentic urban public space?: A review of western public space theories and a evaluation of the "publicness" of public space[J]. Urban Planning International, 2009, 24(3): 44-49.] |

| [34] |

Piekut A, Valentine G. Spaces of encounter and attitudes towards difference: A comparative study of two European cities[J]. Social Science Research, 2017, 62: 175-188. |

| [35] |

Matejskova T, Leitner H. Urban encounters with difference: The contact hypothesis and immigrant integration projects in eastern Berlin[J]. Social & Cultural Geography, 2011, 12(7): 717-741. |

| [36] |

Robins G, Alexander M. Small worlds among interlocking directors: Network structure and distance in bipartite graphs[J]. Computational & Mathematical Organization Theory, 2004, 10(1): 69-94. |

| [37] |

Li F, Wang D. Measuring urban segregation based on individuals' daily activity patterns: A multidimensional approach[J]. Environment and Planning A: Economy and Space, 2017, 49(2): 467-486. |

| [38] |

Tribby C P, Miller H J, Brown B B, et al. Geographic regions for assessing built environmental correlates with walking trips: A comparison using different metrics and model designs[J]. Health & Place, 2017, 45: 1-9. |

| [39] |

Zhao M X, Wang Y M. Measuring segregation between rural migrants and local residents in urban China: An integrated spatiosocial network analysis of Kecun in Guangzhou[J]. Environment and Planning B: Urban Analytics and City Science, 2018, 45(3): 417-433. |

| [40] |

宋伟轩, 毛宁, 陈培阳, 等. 基于住宅价格视角的居住分异耦合机制与时空特征——以南京为例[J]. 地理学报, 2017, 72(4): 589-602. [Song Weixuan, Mao Ning, Chen Peiyang, et al. Coupling mechanism and spatial-temporal pattern of residential differentiation from the perspective of housing prices: A case study of Nanjing[J]. Acta Geographica Sinica, 2017, 72(4): 589-602.] |

| [41] |

张文佳, 季纯涵, 谢森锴. 复杂网络视角下时空行为轨迹模式挖掘研究[J]. 地理科学, 2021, 41(9): 1505-1514. [Zhang Wenjia, Ji Chunhan, Xie Senkai. Pattern mining of spatio-temporal behavior trajectories by complex network analysis[J]. Scientia Geographica Sinica, 2021, 41(9): 1505-1514.] |

| [42] |

Zhang W, Thill J C. Detecting and visualizing cohesive activitytravel patterns: A network analysis approach[J]. Computers, Environment and Urban Systems, 2017, 66: 117-129. |