2. 北京大学 城市与环境学院, 北京 100871

2. College of Urban and Environmental Sciences, Peking University, Beijing 100871, China

近年来,“混合住房社区(housing mix neighbour‐ hood)”的发展引起人文地理学领域学者的广泛关注[1-4]。这一现象源起于欧美等国家集中建设保障性住房社区所引发的城市居住空间隔离问题。自1970年代起,世界各国政府为应对集中建设保障性住房之后出现的城市社会隔离、贫困集聚、犯罪率增加等问题,相继提出建立混合住房社区[5]。这一政策的基本假设是,通过改变保障性住房集中建设的模式,将不同产权、类型的房屋进行混合,将保障性住房居民与市场性住房居民结为邻里关系,通过居住空间的混合促进社会融合,进而减少社会排斥[3]。

在各国混合住房社区发展中,美国开展混合住房社区的规模大、持续时间长。以芝加哥为例,1976年,美国最高法院规定将非洲裔美国人通过住房隔离政策限制在低收入住房中是非法的,并提出需要采取分散公共住房的方式促进社会融合,并制定了Gatreaux计划。该计划中提出,希望促进黑人家庭搬迁到芝加哥的6个县内,并且大多数人应该搬到30%或更少非裔美国人的社区。最终,7100个黑人家庭进行了搬迁。1984年,Section 8住房政策作为一种新的住房政策被提出。该政策中提出,接受者将以拥有住房券的方式享受政府住房补贴。该项政策使人们能够从公共住房项目转移到私人拥有和管理的住房。1990年代,政府制定了“搬向机遇(moving to opportunity)”计划,进一步促进了混合住房社区的发展。Hope VI计划在芝加哥被称为“转型计划(plan for transformation)”,旨在2000年至2009年间建设或者更新2.5万套公共住房,其中6100套将是新建的混合住房、9400套为更新的公共住房。2013年,芝加哥城市政府颁布了“向前计划(plan forward)”,旨在继续完成“转型计划”的目标。该计划的重点是发展混合住房社区,通过与私人开发商、非营利性机构合作,提供财政支持,以支持混合住房社区发展[6]。

我国的混合住房社区建设开始于2010年前后。我国早期的保障性住房多集中建设在城市边缘,比如安居工程、解困小区等。然而近年来,保障性住房居民长距离通勤、低收入群体贫困集聚、不同群体之间缺乏交流等社会问题逐渐凸显出来。为进一步提高城市保障性住房的供给量和不同群体的社会融合,北京、上海、深圳等城市相继取消集中单独建设保障性住房的模式,借鉴美国等国家的做法,采取保障性住房与市场性住房混合配建的形式建设混合住房社区。例如,2007年在《国务院关于解决城市低收入家庭住房困难的若干意见》中指出,廉租房应以在经济适用住房或普通商品房小区中配建为主;在2009年国家颁布的《2009—2011年廉租住房保障规划》中提出,在商品住房小区中配建不低于20% 的保障性住房。以北京为例,在2007年《北京市“十一五”保障性住房及“两限”住房用地布局规划》中规定,政策性住房建设将按照“大分散、小集中”的布局,促进社会各阶层居民的融合,所有新开发项目必须配建保障房和两限房,配建比例不小于15%。为进一步提高城市保障性住房的供给量和不同群体的社会融合,2012年,北京发布《关于贯彻国务院办公厅保障性安居工程建设和管理指导意见的实施意见》。《意见》指出,未来将适度加强配建比例,普通商品住宅用地中配建保障性住房比例一般不低于30%。在此背景下,保障性住房逐渐取消集中单独建设的模式,改为配建在市场化住房社区中。截至2018年,北京已建混合居住社区共31处[7]。

1.2 争议:居住混合与社会融合尽管目前混合住房社区政策的发展历史已有五十余年,且已在世界很多国家施行,从居住隔离走向居住混合成为必然发展趋势,但其带来的社会效果如何一直受到质疑,社区内不同住房群体之间能否真正实现社会融合仍存在争议。争议的焦点问题,在于混合住房社区内部的社会分异[3-7]。混合住房社区以空间混合的方式,为不同住房来源居民社会交往提供了空间场域,但生活在同一个社区内的不同住房来源居民具有多样化的生活空间需求,在日常生活的其它空间中依然可能面临由于到访的城市空间不同、使用的城市资源不同、社会交互较少、居住史不同、主观认知差异等而在社区内部产生社会分异。

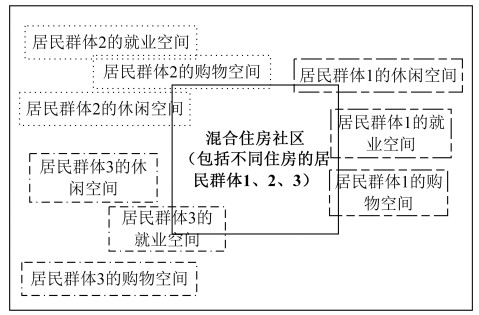

随着近年来个体移动性增强及居民家外活动增加,已有学者发现,社会分异不仅存在于居住空间,也可能存在于居民日常生活中的其他空间,因而即使在同一居住区内部,也有可能存在社会分异[8](如图 1)。尽管混合住房社区政策在改善原公共住房居民的居住环境、提升保障性住房居民的生活质量[9]、增加就业机会[10]、降低青少年犯罪率[11]等方面起到了重要的积极意义,但社区内不同住房来源居民使用社区里及城市空间中不同的服务和设施、社会交往也仅局限于同一住房来源群体内部[12, 13],导致仅有居住空间混合并没有带来预期程度的社会融合的积极效果[14]。

|

图 1 混合住房社区内不同居民群体的时空间行为分异示意图 Fig.1 Spatial-Temporal-Behavior-Based Social Differentation Among Different Groups in Housing Mix Neighbourhood |

不同于传统的以不同类型居住区空间分异为代表的社会分异,混合住房社区内的社会分异以一种新的社会分异形式,即同一个社区内部不同群体的社会分异,推动着城市社会空间新一轮重构,促进城市社会分异研究向更微观的社区内部空间延伸,为城市社会空间研究和社区管理带来了新的研究议题与挑战。尽管近年来已有学者开始从社区内物质环境的分异、居民邻里交往与社会互动的分异等不同角度开展了混合住房社区内的社会分异研究,尝试挖掘混合住房社区内社会分异的表现形式与形成机制。但总体来看,关于这一主题的研究仍然较少,尚处于起步阶段,尤其是目前已有研究中对于混合住房社区内部居民日常生活行为分异的研究较少,因此对社区内社会分异的形成机理解释不足。

基于以上背景,本文首先对目前国内外关于混合住房社区社会分异的相关研究进行梳理,进一步,从行为地理学视角出发,综述时空间行为社会分异相关研究的理论与方法论进展,进而提出基于时空间行为的混合住房社区社会分异的研究框架,以期为混合住房社区社会分异的相关研究与政策制定提供参考。

2 关于混合住房社区内社会分异的国内外研究进展早期关于混合住房社区的研究多关注宏观政策层面,例如关注混合住房社区的空间尺度[15]、混合属性规模[16]、保障性住房配建比例[17]等;而近年来,随着对发展混合住房社区的争议与质疑,越来越多的学者们开始关注混合住房社区内的社会分异问题。目前国内外有关这一主题的研究主要分为三个方面。

首先是关注混合住房社区内不同住房的物质环境的分异。在混合住房社区内,市场性住房的单元往往集聚在一起,而与保障性住房单元在空间上分隔,并且配置了差异化的住房环境,包括单元楼的外立面、住房面积、户型等。例如已有学者通过对广州的混合住房社区进行研究,发现社区内商品房购买者的户均住房面积较大,而保障性住房户均面积较小,且户型以一室为主。同时,市场性住房区通过“园中园”的保安系统,使社区内的空间分割为市场性住房群体的独享空间和开放空间,从而加剧了不同住房群体之间的隔离[18]。另外,不同住房群体往往使用不同的物业和社区服务,进一步减少了他们在日常生活中交往的可能性[11, 19, 20]。

二是关注混合住房社区内不同住房群体在邻里交往与社会互动方面的分异。邻里交往与社会互动是实现社会融合的重要基础。发展混合住房社区的初衷即在于通过物理空间的临近增加社会交往的机会,从而促进不同群体社会关系的建立,甚至可以促进高收入阶层对其他居民起到模范和参照作用[21]。但已有实证研究显示,混合住房政策对于促进社区内不同群体的邻里交往与社会互动微乎其微[22-25]。Arthurson对1990—2007年间90篇混居政策文献梳理后发现,社区内不同产权阶层的社会互动极少[26]。Fogel等研究发现,混合住房社区内居民的邻里交往虽然有所增多,但更多发生在同一住房群体内部,而不是群体之间[27]。Perkins等研究发现,个体的社会经济条件越差,邻里关系对其越重要,低收入住房群体通常会更加依赖邻里关系满足日常生活的需要,包括与人聊天、照料孩子等[28],但目前不同住房群体之间的交往与互动较少,主要源于住房所有者对低收入住房群体的歧视、偏见和不信任[25]。Sin和Krysan指出,所谓“融合”既有空间维度,也有社会维度;空间维度是指不同社会经济属性阶层的居民共同居住到一个特定的空间;而社会维度是指,这些混合居住的不同群体之间进行社会互动的数量与质量,以及他们对邻里的感受;目前混合住房社区政策主要是在空间维度上实现了融合,但在社会维度上仍然是分异或者隔离的[29]。

另外,目前还有部分学者已经开始关注社区内的社会分异对居民健康造成的不良影响。已有研究发现,相比在搬迁到保障性住房之前,保障房居民在搬迁到混合住房社区之后会感受到较大的精神压力,这种压力来源于新的居住环境中对种族和阶层的偏见[21, 30]。同时,市场性住房居民也会感受到精神压力,他们的压力来源于对邻居的不信任和对邻里环境不安全的焦虑[20, 31]。而无论是对保障性住房居民,还是市场性住房居民,这些压力均会产生可预见性的生理和心理健康影响[21]。

尽管已有研究展示了混合住房社区内社会分异在不同方面的表征,但关于这一议题的研究仍存在一些不足。一方面,已有研究对于不同住房群体日常生活的全貌性分析不足,比如在隔离化的社区物质环境下不同住房居民的日常活动会受到哪些影响,例如对社区内休闲活动空间的选择不同;再比如不同群体除了在社会交往活动中表现出分异,在日常生活的其他活动中是否也存在分异,例如就业活动、休闲活动、购物活动等;除了在单一类型活动的空间选择和时间安排方面的差异,在整日或一周、甚至更长时间尺度的日常生活节奏、时间利用、活动空间等方面是否存在分异,对于以上这些问题的研究尚未全面开展。另一方面,已有研究多关注社会分异的表现,对混合住房社区内社会分异的形成机理剖析不足,例如保障性住房居民可能会由于职住分离、通勤时间较长,挤占了家外休闲活动的时间,进而减少了与邻居交流互动的机会,因此需要研究者从整日时间尺度,对不同住房居民的日常活动进行关联分析。总的来看,目前关于混合住房社区社会分异的研究尚处于起步阶段,亟待从居民真实的日常生活行为角度构建混合住房社区社会分异研究框架,进一步刻画社区内社会分异的表现形式,同时从宏观、中观以及微观等不同层面剖析社区内社会分异的形成机理。

3 基于时空间行为的混合住房社区社会分异研究的理论与方法论基础由于混合住房社区内社会分异问题的研究亟待进一步关注居民时空间行为,因此有必要回顾与梳理时空间行为社会分异相关研究的理论与方法论基础。

3.1 理论基础:城市社会分异研究的行为转向从1920年代的芝加哥学派开始,关于城市社会分异的研究主要以居住区为基本研究单元,关注不同群体居住空间的区位差异及由此获得的城市资源的差异[32]。其基本假设是社会分异存在于不同的居住区之间,而在同一居住区内部是均质的,并且认为在同一居住区内部居民的日常行为和对于邻里环境的感知是相似的,因此在已有研究中城市社会分异被视为静态的居住空间分异格局。

基于以上假设,以居住区分异为核心的城市社会分异研究范式平均化了“邻里效应”,忽略了同一居住区内部的社会分异问题。然而,近年来个体移动性增强及居民家外活动增加,居民日常生活行为的个性化特征日益显现,学者们发现社会分异不仅存在于居住空间,也存在于居民日常生活中的其他空间,即使在同一居住区内部,也可能存在社会分异[33]。比如,Schnell和Yoav研究发现,人们日常活动地点的社会环境与居民所在居住区的社会环境之间并无明显的相关性[34]。Ellis等的研究发现,居民就业空间的社会分异程度要小于居民居住空间的社会分异程度[35]。Shareck等通过比较不同受教育程度居民在居住区和非居住区的活动空间内所受到的社会剥夺值,发现尽管低教育水平的居民的居住空间和活动空间的社会剥夺值高于较高受教育水平的居民,但所有居民均倾向于在相比于居住空间的社会剥夺值更低的空间活动[36]。因此,在当前个体移动性增强的背景下,城市社会分异已逐渐“超越居住区”[37-40],传统的以居住区分异为核心的城市社会分异研究平均化了隐藏在同一居住区内部(尤其是以混合住房社区为代表的社区内不同居民群体社会经济属性、生活方式等差异化较大的居住区)的社会分异问题。

行为地理学为突破以居住区为分析单元的城市社会分异研究范式、开展基于居民个体时空间行为的社会分异研究、挖掘同一居住区内部的异质性提供了理论与方法支撑。1960年代后期,在人本主义思潮的影响下,出于对实证主义过分简化空间问题、忽视人的作用的不满,强调个体和微观过程的行为学派应运而生。行为地理学强调从基于地方的研究范式转向基于人的视角,强调个体与群体特点,关注由于人们的移动构成的行为空间。一般意义上的行为地理学理论包括时间地理学、行为主义地理学和活动分析法[41]。

行为地理学理论从正面解析了居民时空间行为分异与社会分异的关系。一方面,时空间行为的分异代表了居民日常生活中经历和进行交流的空间存在社会分异。居民与不同社会群体进行有意义的交流越多,社会分异程度将越弱[42, 43];而如果不同社会群体具有显著差异化的时空间行为,则意味着他们有着差异化的日常活动路径和较少的交流可能[36, 44]。另一方面,居民的时空间行为分异代表了不同群体对于城市空间利用情况的差异。社会经济属性水平较高的群体(经济收入、社会地位等)在使用设计优良、封闭式城市空间中占有优势,比如门禁社区等;同时更倾向于使用私人化、具有排斥性的城市设施或者交通工具,比如私人小汽车、飞机头等舱等。这些城市空间将他们与社会经济属性水平较低的社会群体隔离,从而形成“日常生活轨迹的社会分异”[43]。因此,居民时空间行为分异的研究旨在分析不同社会群体由于使用带有个性化和身份识别特征的城市空间而产生的社会分异[34],可以成为剖析混合住房社区内部不同住房群体的社会分异问题的重要途径。

3.2 方法论进展混合住房社区内的社会分异研究需要借鉴时空间行为社会分异相关实证研究的方法与基础。总的来说,目前已有文献主要从居民活动移动模式的社会分异和居民活动空间的社会分异两个角度开展。数据来源包括个体活动日志数据、基于个体定位技术的GPS轨迹数据以及带有地理位置信息的时空大数据等非汇总数据。早期的实证研究主要应用描述性统计和回归模型等方法,近年来的实证研究文献则应用更复杂的统计模型,并与GIS空间分析相结合。

(1)居民活动—移动模式(activity-travel pattern)的社会分异

Chapin提出,活动—移动模式是一种人们为满足其需要的手段,其中出行是活动的派生需求,并认为通过将城市人口分成若干子群体进行汇总分析,可以探讨不同群体的活动需求动机及其与社会经济属性特征的关系。哈格斯特朗则进一步从时空制约角度提出人类活动—移动模式的形成原因[41]。

已有研究中多从居民的生活时间利用[45]、出行特征[46]、日常生活时空间结构[47]等方面分析不同社会群体的活动-移动模式的社会分异。在生活时间利用方面,主要测量指标包括活动发生率、生活时间分配、生活时间节奏等。例如,周素红等分析了广州市不同阶层的居民离开居住地的时间节奏,进而透视了广州不同阶层的时空间行为的社会分异[48]。不同社会群体的出行特征分异是城市时空间行为社会分异的另一个重要方面。已有研究多从出行频率、不同类型活动的出行距离、出行交通方式等方面展开。例如,At‐ kinson和Flint的研究发现,城市精英群体倾向于使用私人化的交通工具和到访有门禁的城市空间,以减少与城市弱势群体的接触[49]。日常生活时空间结构的分异则是从时间和空间相结合的角度,综合分析不同群体活动-移动模式的社会分异。Wang等通过综合分析居民的家外活动时长、出行频率和出行时间,讨论了北京不同类型社区居民活动-移动模式的社会分异[47]。近年来,随着GIS地理可视化技术的发展,越来越多研究通过GIS可视化与地理计算相结合的方法,绘制居民活动的时空路径、活动密度表面等直观展示不同社会群体日常生活时空间结构的差异[48]。

(2)居民活动空间(activity space)的社会分异

“活动空间”指个体在日常生活中有直接互动的城市空间,是个体每日生活中直接接触的一系列地点的集合,是检验个体活动—移动行为、表述个体对城市空间利用方式的重要概念。活动空间的测量方法主要包括标准椭圆法、最小凸多边形法、最短路径法、核密度法和缓冲区分析法等[50]。

行为地理学者通过分析不同群体到访和使用城市空间的差异来开展社会分异的研究[50-52]。已有研究大多将居民真实活动空间的空间特征,例如活动空间的面积等,作为指标分析不同群体的差异。比如Schönfelder和Axhausen通过计算真实活动空间的面积来分析不同群体的社会分异,认为真实活动空间的面积大小代表了居民行为空间的制约程度和所能使用到的城市机会数量[50]。Järv等基于个体活动空间的覆盖范围,讨论了塔林市内爱沙尼亚人和其它种族居民到访区域的差异[53]。Lee等对波特兰市非裔、亚裔居民样本的日常时空路径进行分析,发现活动空间存在族群差异[54]。Wang等比较了香港自有房居民和租住公房居民的活动空间的差异,发现不同住房群体在获取城市机会方面的差异性[55]。

(3)已有研究不足

已有研究成果为从时空间行为视角剖析混合住房社区内的社会分异问题提供了重要的方法借鉴,不同住房群体活动—移动模式和活动空间的分析应成为未来研究的重要内容。同时,本文认为在已有研究的基础上,关于时空间行为社会分异的研究可进一步拓展。第一,已有研究较多关注社会分异的空间性特征,而对于其它维度特征的研究尚不足。例如时间维度,由于人们的日常生活在每天不同时刻、一周内的不同天、以及更长时间尺度是动态变化的,因此社会分异也具有时间变化性。第二,需要进一步开展关于不同活动情境的社会分异的研究。已有研究中较多聚焦于居民时空间行为本身的特征,而对于活动的情境性特征,例如活动地点、活动序列、活动同伴、主观认知等方面的差异研究不足[56, 57]。第三,对于社会分异的影响机制研究不足。已有研究中较多关注社会分异形成的个体微观机制,比如居民个体及家庭的社会经济属性的影响,对于宏观、中观、微观等不同层面影响机制的综合研究尚不足。而由于住房具有一般商品和社会保障品的双重属性,住房问题与宏观城市政策、城市空间结构、建成环境、居民个体与家庭属性等不同层面因素均密切相关,因此在未来开展混合住房社区社会分异的研究中,需要综合以上不同层面的影响因素构建研究框架。

另一方面,本文认为,将行为地理学的理论与方法应用于研究混合住房社区内的社会分异问题,能够进一步验证时空间行为视角在开展社会分异研究中的有效性。由于已有研究中在分析不同群体的社会分异时,往往根据研究议题首先对样本进行分类,比如按照收入、民族、住房类型等,通过在一个较大空间尺度内(比如全市)进行抽样获取样本,然后将同一群体的行为特征进行汇总分析,再比较不同群体之间的差异性。由于在抽样中并未控制样本的居住空间分布,而居住空间及周边建成环境势必会对居民的时空间行为产生影响。尽管通过统计模型可以在一定程度上对居住空间差异带来的影响进行控制,但研究结果仍会存在一定偏差。而混合住房社区内的社会分异这一研究问题的样本均来自同一居住空间,因此可以有效排除居住区及周边建成环境的异质性对居民行为分异研究的影响。

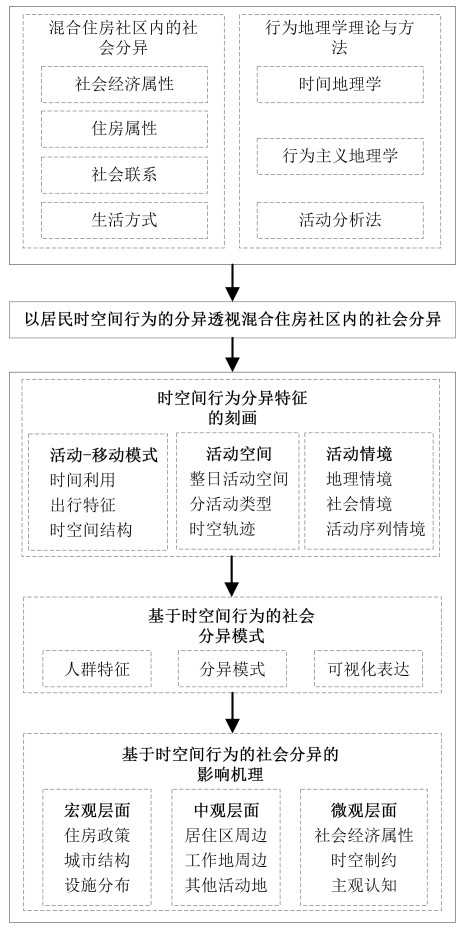

4 基于时空间行为的混合住房社区社会分异的研究框架基于以上梳理,尝试构建基于时空间行为的混合住房社区社会分异的研究框架(图 2)。

|

图 2 基于时空间行为的混合住房社区社会分异的研究框架 Fig.2 A Research Framework of Social Differentiation Research of Housing Mix Neighbourhood Based on Spatial and Temporal Behavior Analysis |

从活动—移动模式、活动空间和活动情境特征等角度对混合住房社区内不同住房群体的时空间行为特征进行刻画。其中对于活动—移动模式的刻画,包括生活时间利用、出行特征、生活时空间结构等指标。对于活动空间的刻画,结合GIS空间分析实现对居民整日活动空间和时空路径的表达和测度,并细分不同活动类型,剖析整日活动空间的内部结构特征。结合居民活动日志调查数据,分析不同住房群体的活动情境特征,包括地理情境、社会情境、活动序列情境等,进一步将居民日常行为与社区归属感、生活满意度等方面结合,丰富对于不同住房群体行为特征的刻画维度与内涵。同时,对于不同群体时空间行为特征的刻画均增加时间维度,按一天内不同时间段、一周内不同天、工作日和休息日等不同时间对居民时空间行为特征分别分析,探讨不同住房群体时空间行为特征的动态变化。

4.2 以时空间行为分异模式透视社会分异对混合住房社区内不同住房群体的时空间行为特征进行总结,归纳其行为模式,形成鲜明的人群特征;通过不同住房群体的行为模式分异理解和透视混合住房社区内部的社会分异。例如,按照工作活动的特征,分为朝九晚五型、倒班型、灵活就业型等;按照居民的活动空间的范围及与居住区空间的交互情况,分为近家活动型(日常生活的各类活动,包括工作活动等,均在居住区附近进行)、家—工作地型(日常活动以家和工作地为两个集中活动区域)等;按照活动同伴情境,可以分为独自活动为主、较少与邻里共同活动、经常与邻里共同活动等不同类型。

4.3 以时空间行为分异的影响机理解析社会分异从宏观、中观、微观等不同层面分析混合住房社区内不同住房群体时空间行为分异的影响机理,从而透视社会分异的形成原因。例如,宏观层面的因素包括城市保障性住房及混合配建政策等政策因素、城市就业、休闲购物等设施的空间分布等,中观层面的因素可以包括居住区周边的建成环境等,微观层面的因素则指居民个体及家庭的社会经济属性、住房属性、社会网络、行为偏好、主观认知等因素,同时从行为地理学中的“企划”与“制约”等概念出发,对居民时空间行为数据进行整日活动序列分析、家内/外活动时间分配分析、活动—出行决策分析等[57]。通过解析不同住房群体时空间行为分异的影响机理,进而对混合住房社区发展和城市社区管理提供政策建议。

5 结论与讨论建设混合住房社区是我国落实保障性住房政策、增加保障性住房供应、同时促进不同群体社会融合的重要举措和发展趋势。当前,我国正处于社会经济全面转型发展时期,市场经济的发展和全球化浪潮的到来,加上住房市场化、土地有偿使用、政府企业化倾向等一系列政策改革,导致不同住房来源群体生活方式、日常行为的差异等日益凸显。在此背景下,我国发展混合住房社区势必是一项复杂而艰巨的工程,为我国城市住房政策制定与社区规划管理提出了挑战。因此,深入开展混合住房社区内社会分异的相关研究,有助于及早发现可能出现的问题,探索适合中国城市化进程的混合住房社区政策和社区管理模式。

本文从行为地理学视角出发,尝试探索基于时空间行为的混合住房社区社会分异的研究框架。笔者认为,居住混合与社会融合并没有直接的因果关系。从居民日常生活行为角度出发,居住空间仅是居民生活空间的一部分;而在当前个体移动性增强的背景下,居民家外活动增多,社会分异已经逐渐超越居住区,体现在居民日常生活的不同类型活动的空间中,且随着活动进行的起止,社会分异也体现出动态性的特征。进一步,对于混合住房社区内社会分异的影响机理的研究,应综合考虑宏观、中观、微观等不同层面的影响因素,同时结合居民时空间行为的视角,挖掘不同住房群体如何在生活企划与时空制约的平衡中形成社会分异的表现。相关研究结论对于进一步完善混合住房社区政策、促进社区内不同群体的社会融合具有重要意义。

再回到对于发展混合住房社区这一政策的思考。从当前的政策执行效果及学术研究结论来看,尽管仍然有很多社会分异问题尚待解决,但不可否认,原保障性住房居民的居住环境得到了改善、对于居住环境的满意度提高、建立多元化社会联系的机会增多、对孩子的成长有着明显的正面效应,同时反社会和暴力等行为问题减少等等。这些表明,通过住房混合的政策能够在一定程度上缓解社会矛盾,只是目前仍然需要经历一系列优化的过程,从居住分异、行为分异,到居住混合、行为分异,最后实现居住混合、行为混合的社会融合局面。在这个过程中,需要配套其他相关的城市政策和措施,通过对不同住房群体日常生活行为的研究,最大化满足不同群体的日常生活需求,比如增加保障性住房居民的就业机会、提高公共交通的可达性等,同时进行居民时空间行为的引导,进而促进实现社会融合的积极效果。

| [1] |

李志刚, 薛德升, 魏立华. 欧美城市居住混居的理论、实践与启示[J]. 城市规划, 2007, 31(2): 38-44. [Li Zhigang, Xue Desheng, Wei Lihua. Housing mix in European and American cities: Theories, application and implication[J]. City Planning Review, 2007, 31(2): 38-44.] |

| [2] |

孙斌栋, 刘学良. 美国混合居住政策及其效应的研究述评——兼论对我国经济适用房和廉租房规划建设的启示[J]. 城市规划学刊, 2009(1): 90-97. [Sun Bindong, Liu Xueliang. A review on the research on housing mix policies and its effects in American cities: Its implications to the plan and construction of affordable housing and low-cost housing in China[J]. Urban Planning Forum, 2009(1): 90-97.] |

| [3] |

Bolt G, Kempen R V. Mixing neighbourhoods: Success or failure?[J]. Cities, 2013, 35: 391-396. DOI:10.1016/j.cities.2013.04.006 |

| [4] |

Thurber A, Bohmann C R, Heflinger C A. Spatially integrated and socially segregated: The effects of mixed-income neighbourhoods on social well-being[J]. Urban Studies, 2018, 55(9): 1859-1874. DOI:10.1177/0042098017702840 |

| [5] |

孙斌栋, 刘学良. 欧洲混合居住政策效应的研究述评及启示[J]. 国际城市规划, 2010, 25(5): 96-102. [Sun Bindong, Liu Xueliang. The research review and its implications of the policies effects of housing mix in European countries[J]. Urban Planning International, 2010, 25(5): 96-102.] |

| [6] |

Wilson W J. Another look at the truly disadvantaged[J]. Political Science Quarterly, 1991, 106(4): 639-656. DOI:10.2307/2151797 |

| [7] |

曹金淼. 保障性住区的混合居住效应研究[J]. 2018中国城市规划年会论文集, 2018, 444-451. [Cao Jinmiao. Research on the housing mix effect of affordable housing neighbourhoods[J]. Proceedings of China Urban Planning Annual Conference, 2018, 444-451.] |

| [8] |

Wang D G, Li F, Chai Y W. Activity spaces and sociospatial segregation in Beijing[J]. Urban Geography, 2012, 33(2): 256-277. DOI:10.2747/0272-3638.33.2.256 |

| [9] |

Permentier M, Bolt G, Van H M. Determinants of neighbourhood satisfaction and perception of neighbourhood reputation[J]. Urban Studies, 2011, 48(5): 977-996. DOI:10.1177/0042098010367860 |

| [10] |

Arthurson K. Mixed tenure communities and the effects on neighbourhood reputation and stigma: Residents' experiences from within[J]. Cities, 2013, 35: 432-438. DOI:10.1016/j.cities.2013.03.007 |

| [11] |

Chaskin R J, Sichling F, Joseph M L. Youth in mixed-income communities replacing public housing complexes: Context, dynamics and response[J]. Cities, 2013, 35: 423-431. DOI:10.1016/j.cities.2013.03.009 |

| [12] |

Bretherton J, Pleace N. A difficult mix: Issues in achieving socioeconomic diversity in deprived UK neighbourhoods[J]. Urban Studies, 2011, 48(16): 3433-3447. DOI:10.1177/0042098010396233 |

| [13] |

Mugnano S, Palvarini P. "Sharing space without hanging together": A case study of social mix policy in Milan[J]. Cities, 2013, 35: 417-422. DOI:10.1016/j.cities.2013.03.008 |

| [14] |

Bolt G, Van K R. Successful mixing? Effects of urban restructuring policies in Dutch neighbourhoods[J]. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 2011, 102(3): 361-368. DOI:10.1111/j.1467-9663.2011.00668.x |

| [15] |

张璐. 促进混合居住实现社会融合——保障性住房建设策略研究[J]. 住区, 2016(1): 46-51. [Zhang Lu. Mixed habitation and social integration: Construction strategy of public housing[J]. Design Community, 2016(1): 46-51.] |

| [16] |

陈喆, 李笺. 北京不同阶层混合居住模式建构研究[J]. 建筑学报, 2012(S1): 152-156. [Chen Zhe, Li Jian. Research on the construction of mixed residential model of different stratums in Beijing[J]. Architectural Journal, 2012(S1): 152-156.] |

| [17] |

舒煜存. 大型混合居住社区的规划设计实践——以上海市宝山区庙行镇场北村共康北二块住宅项目为例[J]. 住宅科技, 2012, 32(4): 1-6. [Shu Yucun. Practice on planning and design of large complex residential community: Taking two residential projects on North Gongkang, Changbei Village, Miaohang Town, Baoshan District, Shanghai[J]. Housing Science, 2012, 32(4): 1-6.] |

| [18] |

胡小强. 广州市混合居住社区的发展及其内部居住分异研究[D]. 广州: 中山大学, 2008. [Hu Xiaoqiang. Research on the Evolution and Interior Residential Segregation of Mix Housing Communities in Guangzhou City[D]. Guangzhou: Sun Yat-Sen University, 2008.]

|

| [19] |

Graves E M. Mixed outcome developments: Comparing policy goals to resident outcomes in mixed-income housing[J]. Journal of the American Planning Association, 2011, 77(2): 143-153. DOI:10.1080/01944363.2011.567921 |

| [20] |

Tach L M. More than bricks and mortar: Neighborhood frames, social processes, and the mixed-income redevelopment of a public housing project[J]. City and Community, 2009, 8(3): 269-299. DOI:10.1111/j.1540-6040.2009.01289.x |

| [21] |

Joseph M, Chaskin R. Living in a mixed-income development: Resident perceptions of the benefits and disadvantages of two developments in Chicago[J]. Urban Studies, 2010, 47(11): 2347-2366. DOI:10.1177/0042098009357959 |

| [22] |

Chaskin R J, Joseph M L. Building community in mixed-income developments: Assumptions, approaches, and early experiences[J]. Urban Affairs Review, 2010, 45(3): 299-335. DOI:10.1177/1078087409341544 |

| [23] |

Chaskin R J, Joseph M L. Social interaction in mixed-income developments: Relational expectations and emerging reality[J]. Journal of Urban Affairs, 2011, 33(2): 209-237. DOI:10.1111/j.1467-9906.2010.00537.x |

| [24] |

Chaskin R J, Joseph M L. "Positive" gentrification, social control and the "right to the city" in mixed-income communities: Uses and expectations of space and place[J]. International Journal of Urban and Regional Research, 2013, 37(2): 480-502. DOI:10.1111/j.1468-2427.2012.01158.x |

| [25] |

Fraser J C, Chaskin R J, Bazuin J T. Making mixed-income neighbourhoods work for low-income households[J]. Cityscape, 2013, 15(2): 83-100. |

| [26] |

Arthurson K. Australian public housing and the diverse histories of social mix[J]. Journal of Urban History, 2008, 34(3): 484-501. DOI:10.1177/0096144207311192 |

| [27] |

Fogel S J, Smith M T, Williamson A R. Creating new patterns of social and economic activity through planned housing environments: HOPE VI and neighborhood transformation[J]. Journal of Community Practice, 2007, 15(4): 97-115. DOI:10.1300/J125v15n04_05 |

| [28] |

Perkins D D, Hughey J, Speer P W. Community psychology perspectives on social capital theory and community development practice[J]. Community Development, 2002, 33(1): 33-52. |

| [29] |

Sin R, Krysan M. What is racial residential integration? A research synthesis, 1950—2013[J]. Sociology of Race and Ethnicity, 2015, 1(4): 467-474. DOI:10.1177/2332649215598159 |

| [30] |

Keller J D. Experiences of public housing residents following relocation: Explorations of ambiguous loss, resiliency, and crossgenerational perspectives[J]. Journal of Poverty, 2011, 15(2): 141-163. DOI:10.1080/10875549.2011.563170 |

| [31] |

Smrekar C E, Bentley L. HOPE VI neighbourhoods and neighbourhood schools: Understanding how revitalized neighbourhoods influence school environments[J]. Peabody Journal of Education, 2011, 86(4): 416-435. DOI:10.1080/0161956X.2011.597272 |

| [32] |

Schnell I, Benjamini Y. Globalisation and the structure of urban social space: The lesson from Tel Aviv[J]. Urban Studies, 2005, 42(13): 2489-2510. DOI:10.1080/00420980500380402 |

| [33] |

Åslund O, Skans O N. Will I see you at work? Ethnic workplace segregation in Sweden, 1985—2002[J]. ILR Review, 2010, 63(3): 471-493. DOI:10.1177/001979391006300306 |

| [34] |

Schnell I, Yoav B. The sociospatial isolation of agents in everyday life spaces as an aspect of segregation[J]. Annals of the Association of American Geographers, 2001, 91(4): 622-636. DOI:10.1111/0004-5608.00262 |

| [35] |

Ellis M, Wright R, Parks V. Work together, live apart? Geographies of racial and ethnic segregation at home and at work[J]. Annals of the Association of American Geographers, 2004, 94(3): 620-637. DOI:10.1111/j.1467-8306.2004.00417.x |

| [36] |

Shareck M, Kestens Y, Frohlich K L. Moving beyond the residential neighborhood to explore social inequalities in exposure to arealevel disadvantage: Results from the interdisciplinary study on inequalities in smoking[J]. Social Science & Medicine, 2014, 108: 106-114. |

| [37] |

Kwan M-P. Beyond space (as we knew it): Toward temporally integrated geographies of segregation, health, and accessibility: Spacetime integration in geography and GIScience[J]. Annals of the Association of American Geographers, 2013, 103(5): 1078-1086. DOI:10.1080/00045608.2013.792177 |

| [38] |

Kwan M-P. The limits of the neighborhood effect: Contextual uncertainties in geographic, environmental health, and social science research[J]. Annals of the American Association of Geographers, 2018, 108(6): 1482-1490. DOI:10.1080/24694452.2018.1453777 |

| [39] |

Kwan M-P. The neighborhood effect averaging problem (NEAP): An elusive confounder of the neighborhood effect[J]. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2018, 15(9): 1841. DOI:10.3390/ijerph15091841 |

| [40] |

Park Y M, Kwan M-P. Beyond residential segregation: A spatiotemporal approach to examining multi-contextual segregation[J]. Computers, Environment and Urban Systems, 2018, 71: 98-108. DOI:10.1016/j.compenvurbsys.2018.05.001 |

| [41] |

柴彦威. 城市地理学思想与方法[M]. 北京: 科学出版社, 2012: 194-220. [Chai Yanwei. Urban Geography Thoughts and Methodologies[M]. Beijing: Science Press, 2012: 194-220.]

|

| [42] |

Li F, Wang D G. Measuring urban segregation based on individuals' daily activity patterns: A multidimensional approach[J]. Environment and Planning A: Economy and Space, 2017, 49(2): 467-486. DOI:10.1177/0308518X16673213 |

| [43] |

Wong D w s, Shaw S L. Measuring segregation: An activity space approach[J]. Journal of geographical Systems, 2011, 13(2): 127-145. DOI:10.1007/s10109-010-0112-x |

| [44] |

Jones M, Pebley A R. Redefining neighborhoods using common destinations: Social characteristics of activity spaces and home census tracts compared[J]. Demography, 2014, 51(3): 727-752. DOI:10.1007/s13524-014-0283-z |

| [45] |

Yamamoto T, Kitamura R. An analysis of time allocation to inhome and out-of-home discretionary activities across working days and non-working days[J]. Transportation, 1999, 26(2): 231-250. DOI:10.1023/A:1005167311075 |

| [46] |

Lu X, Pas E I. Socio-demographics, activity participation and travel behavior[J]. Transportation Research A: Policy and practice, 1999, 33(1): 1-18. DOI:10.1016/S0965-8564(98)00020-2 |

| [47] |

Wang D G, Chai Y W, Li F. Built environment diversities and activity-travel behaviour variations in Beijing, China[J]. Journal of Transport Geography, 2011, 19(6): 1173-1186. DOI:10.1016/j.jtrangeo.2011.03.008 |

| [48] |

周素红, 邓丽芳. 基于T-GIS的广州市居民日常活动时空关系[J]. 地理学报, 2010, 65(12): 1454-1463. [Zhou Suhong, Deng Lifang. Spatio-temporal pattern of residents 'daily activities based on TGIS: A case study in Guangzhou, China[J]. Acta Geographica Sinica, 2010, 65(12): 1454-1463.] |

| [49] |

Atkinson R, Flint J. Fortress UK? Gated communities, the spatial revolt of the elites and time-space trajectories of segregation[J]. Housing Studies, 2004, 19(6): 875-892. DOI:10.1080/0267303042000293982 |

| [50] |

Schönfelder S, Axhausen K W. Activity spaces: Measures of social exclusion?[J]. Transport Policy, 2003, 10(4): 273-286. DOI:10.1016/j.tranpol.2003.07.002 |

| [51] |

Zenk S N, Schulz A J, Matthews S A, et al. Activity space environment and dietary and physical activity behaviors: A pilot study[J]. Health & Place, 2011, 17(5): 1150-1161. |

| [52] |

Zhang X, Wang J, Kwan M-P, et al. Reside nearby, behave apart? Activity-space-based segregation among residents of various types of housing in Beijing, China[J]. Cities, 2019, 88: 166-180. DOI:10.1016/j.cities.2018.10.009 |

| [53] |

Järv O, Müürisepp K, Ahas R, et al. Ethnic differences in activity spaces as a characteristic of segregation: A study based on mobile phone usage in Tallinn, Estonia[J]. Urban Studies, 2015, 52(14): 2680-2698. DOI:10.1177/0042098014550459 |

| [54] |

Lee JY, Kwan M-P. Visualisation of socio-spatial isolation based on human activity patterns and social networks in space-time[J]. Tijdschrift Voor Economische En Sociale Geografie, 2011, 102(4): 468-485. DOI:10.1111/j.1467-9663.2010.00649.x |

| [55] |

Wang D G, Li F. Daily activity space and exposure: A comparative study of Hong Kong's public and private housing residents' segregation in daily life[J]. Cities, 2016, 59: 148-155. DOI:10.1016/j.cities.2015.09.010 |

| [56] |

张雪, 李彦熙, 柴彦威. 多情境下城市时空间行为的社会分异——以北京不同住房来源居民为例[J]. 人文地理, 2021, 36(6): 39-52. [Zhang Xue, Li Yanxi, Chai Yanwei. Social segregation of spatiotemporal behavior of residents of different types of housing in complex contexts: A case study of Beijing[J]. Human Geography, 2021, 36(6): 39-52.] |

| [57] |

柴彦威, Kajsa Ellegård, 张艳. "新" 时间地理学专栏导言[J]. 人文地理, 2016, 31(5): 17-18, 31. [Chai Yanwei, Kajsa Ellegård, Zhang Yan. Introduction of "new" time geography[J]. Human Geography, 2016, 31(5): 17-18, 31.] |